SKRIPSI

Oleh

RUTH DAMAYANTI SITANGGANG NIM. 151000314

PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2019

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara

Oleh

RUTH DAMAYANTI SITANGGANG NIM. 151000314

PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2019

Nomor Induk Mahasiswa : 151000314

Departemen : Kesehatan Lingkungan

Menyetujui Pembimbing:

(dr. Surya Dharma, M.P.H.) NIP. 195804041987021001

Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan

(Dr. dr. Taufik Ashar, M.K.M.) NIP. 197803312003121001

Tanggal Lulus: 19 Juli 2019

Telah diuji dan dipertahankan Pada tanggal: 19 Juli 2019

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : dr. Surya Dharma, M.P.H.

Anggota : 1. Dra. Nurmaini, M.K.M., Ph.D.

2. Ir. Indra Chahaya S, M.Si.

Pernyataan Keaslian Skripsi

Saya menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya yang berjudul

“Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Padat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Tahun 2019” beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Medan, Juli 2019

Ruth Damayanti Sitanggang

Abstrak

Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang adalah rumah sakit pemerintah kelas C yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Rumah sakit sebagai penghasil limbah padat medis dan non medis belum melaksanakan sistem pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama dalam hal pemilahan, penyimpanan dan pengangkutan hingga pembuangan akhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran sistem pengelolaan limbah padat medis dan non medis di RSUD Sidikalang. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Limbah padat medis dan non medis dari unit ruangan dicampurkan menjadi satu saat diangkut menuju tempat pembuangan sementara yang dilakukan melalui lintasan yang dilalui oleh pengunjung rumah sakit.

Volume limbah padat medis yang dihasilkan sehari-hari adalah sebanyak ± 0,0086 ton/hari. Proses pengolahan akhir limbah padat medis dilakukan oleh pihak ketiga yaitu pihak PT.SDLI sebanyak tiga kali setahun atau tergantung anggaran yang tersedia, sementara limbah non medis diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebanyak dua kali seminggu untuk selanjutnya dibuang menuju TPA Kabupaten Dairi dan apabila terjadi penumpukan, akan dilakukan pembakaran manual terhadap limbah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan limbah RSUD Sidikalang belum memenuhi persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit di Indonesia. Pihak RSUD Sidikalang disarankan untuk melakukan pemilahan dengan menyediakan tempat penampungan yang memenuhi syarat sanitasi dan melakukan pemilahan yang sesuai dengan karakteristik limbah serta melakukan pengangkutan limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Limbah padat rumah sakit, RSUD Sidikalang, pengelolaan limbah

Abstract

Regional Hospital of Sidikalang is categorized as Class C hospital that provides healthcare service to community. The hospital that produced medical and non- medical solid waste had not implemented waste management systems in accordance with regulations, especially in terms of sorting, storaging and transportating, up to final disposal. The purpose of this research was to get description of medical and non-medical solid waste management system at Regional Hospital of Sidikalang. This research was descriptive study using data collection methods which were in-depth interview and observation. Medical and non-medical solid waste from the rooms was mixed into one when transported to the hospital's temporary disposal site which was carried out through a track that was passed by hospital visitors. The volume of medical solid waste produced daily is ± 0.0086 kilograms. The final disposal of medical solid waste was implemented by third party three times a year or depending on the available budget, while on the other hand non-medical solid waste was transported by the Regional Environmental Service twice a week and subsequently disposed of to the Dairi Regency landfill and in case of cumulation, it would be burned manually. This showed that management waste at Regional Hospital of Sidikalang had not qualified according to the standart of Environmental Health Assessment for hospital waste management in Indonesia. Regional Hospital of Sidikalang should sort medical and non-medical solid waste by providing trash can that meets the sanitation requirements and sort them according to their characteristics in accordance with regulations.

Keywords: Hospital solid waste, Regional Hospital of Sidikalang, waste management

Kata Pengantar

Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Padat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Tahun 2019”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Dengan segenap kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini baik secara moril maupun materil, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

2. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si. selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

3. Dr. dr. Taufik Ashar, M.K.M. selaku Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

4. dr. Surya Dharma, M.P.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta membimbing, mendidik, dan memberi banyak masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Dra. Nurmaini, M.K.M., Ph.D. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada penulis untuk perbaikan skripsi ini.

6. Ir. Indra Chahaya S, M.Si. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada penulis untuk perbaikan skripsi ini.

7. Dra. Lina Tarigan, Apt., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama masa perkuliahan.

8. Para Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat USU atas ilmu yang telah diajarkan selama ini kepada penulis.

9. Pegawai dan Staf Fakultas Kesehatan Masyarakat USU yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terkhusus Dian Afriyanti.

10. Kepada Ratu Dame Berutu dan Martauli P. Sianturi, S.K.M., seluruh Petugas Kebersihan yang sudah meluangkan waktu dalam proses tanya-jawab serta seluruh pegawai yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis selama penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang.

11. Teristimewa kepada Orang Tua tercinta, Dariaman Sitanggang, M.Pd. dan Dermawati Sihombing yang selalu mendoakan penulis, memberikan nasihat, dukungan, dan semangat kepada penulis selama menjalani masa pendidikan sampai penyelesaian skripsi berlangsung.

12. Teman-teman yang tergabung dalam komunitas Daki Anoa, Agnes S.M.

Lumban Gaol, Monalisa Perangin-Angin, Eka Septiani Nainggolan, dan

Debora Noviyanti Simbolon yang telah memberikan dukungan dalam masa penyusunan skripsi dan selalu bersama dengan penulis semasa kuliah.

13. Teman-teman penulis Sondang Clara Sinaga, Tanthy Yohana, Sesilia Erika, dan Debora Hutagalung yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.

14. Seluruh teman-teman seperjuangan semasa kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sudah berbaik hati untuk membagi pengalaman dan menjawab ketidaktahuan penulis dalam menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Juli 2019

Ruth Damayanti Sitanggang

Daftar Isi

Halaman

Halaman Persetujuan i

Halaman Penetapan Tim Penguji ii

Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi iii

Abstrak iv

Abstract v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xi

Daftar Gambar xii

Daftar Lampiran xiii

Daftar Istilah xiv

Riwayat Hidup xv

Pendahuluan 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 6

Tujuan Penelitian 6

Tujuan umum 6

Tujuan khusus 7

Manfaat Penelitian 7

Tinjauan Pustaka 8

Pengertian Rumah Sakit 8

BOR 9

Limbah Rumah Sakit 10

Limbah Padat Rumah Sakit 18

Pengelolaan Limbah Rumah Sakit 20

Dampak Pengelolaan Limbah Rumah Sakit 36

Evaluasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit 38

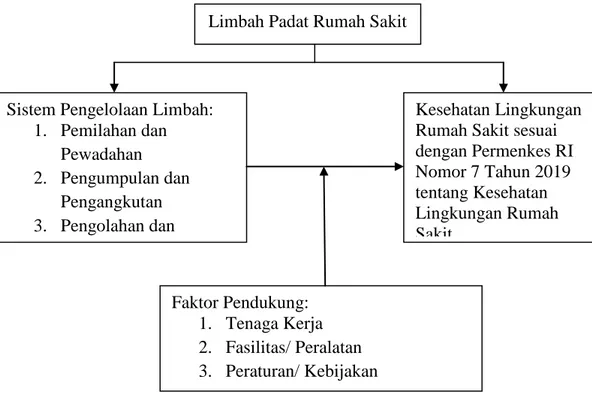

Landasan Teori 39

Kerangka Pikir 40

Metode Penelitian 41

Jenis Penelitian 41

Lokasi dan Waktu Penelitian 41

Informan Penelitian 41

Defenisi Konsep 41

Metode Pengumpulan Data 42

Metode Pengukuran 43

Metode Analisis Data 43

Hasil Penelitian 44

Gambaran Umum RSUD Sidikalang 44

Fasilitas dan Tenaga Kesehatan RSUD Sidikalang 46 Faktor Pendukung Pengelolaan Limbah Padat Medis dan Non Medis

RSUD Sidikalang 53

Karakteristik Limbah Padat RSUD Sidikalang 56

Sistem Pengelolaan Limbah Padat Medis dan Non Medis RSUD

Sidikalang 57

Pengendalian Vektor RSUD Sidikalang 63

Pembahasan 65

Faktor Pendukung Limbah Padat Medis dan Non Medis RSUD

Sidikalang 66

Sumber, Jenis, dan Volume Limbah Padat Medis dan Non Medis

RSUD Sidikalang 71

Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Padat Medis dan Non Medis RSUD

Sidikalang 72

Keterbatasan Penelitian 76

Kesimpulan dan Saran 77

Kesimpulan 77

Saran 78

Daftar Pustaka 79

Lampiran 81

Daftar Tabel

No Judul Halaman

1 Sumber, Jenis, dan Karakteristik Limbah Padat Rumah Sakit 17 2 Komposisi Limbah Padat Medis Berdasarkan Sumbernya 19 3 Sumber Penghasil Limbah Padat Medis dan Non Medis Rumah

Sakit 20

4 Metode Sterilisasi 25

5 Jenis, Wadah, dan Label Limbah Medis Padat Sesuai

Kategorinya 25

6 Jumlah Tempat Tidur dan Pembagian Kelas Masing-Masing

Unit Rawat Inap 49

7 Jumlah Kunjungan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Sidikalang

Tahun 2018 50

8 Tenaga Kerja/ Pegawai RSUD Sidikalang Tahun 2018 52 9 Volume Limbah Padat Medis yang Dihasilkan RSUD Sidikalang

Tahun 2018 57

10 Jumlah Tempat Sampah Menurut Ruangan di RSUD Sidikalang

Tahun 2019 59

11 Pengukuran Angka Kepadatan Lalat di TPS RSUD Sidikalang

Tahun 2019 64

Daftar Gambar

No Judul Halaman

1 Kerangka pikir 40

Daftar Lampiran

Lampiran Judul Halaman

1 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 81

2 Surat Izin Penelitian 82

3 Panduan Wawancara Informan 1 dan 2 83

4 Panduan Wawancara Informan 3 sampai 13 85

5 Lembar Observasi 87

6 SPO Pengelolaan Limbah Benda Tajam RSUD Sidikalang 88

7 Lembar Hasil Observasi 98

8 Dokumentasi Penelitian 101

Daftar Istilah

RSUD Rumah Sakit Umum Daerah TPA Tempat Pembuangan Akhir TPS Tempat Pembuangan Sementara WHO World Health Organization

Riwayat Hidup

Saya bernama Ruth Damayanti Sitanggang berumur 22 tahun, dilahirkan di Sidikalang pada tanggal 7 Juli 1996. Saya beragama Katolik, anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Dariaman Sitanggang dan Ibu Dermawati Sihombing.

Pendidikan formal dimulai dari sekolah dasar di SD Santo. Yosef Sidikalang Tahun 2002-2008, sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Sidikalang Tahun 2008-2011, sekolah menengah atas di SMAN 1 Sidikalang Tahun 2011-2014, selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di Program S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Medan, Juli 2019

Ruth Damayanti Sitanggang

Pendahuluan

Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh pendekatan, kebijakan, dan strategi program yang tepat serta sasaran yang jelas. Upaya pembangunan kesehatan di Indonesia perlu dilaksanakan secara terintegrasi sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Depkes RI, 2017).

Menurut H.L.Blum (1974), derajat perilaku kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perilaku/ gaya hidup (lifestyle), lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya), dan genetik (keturunan). Diantara keempat faktor tersebut lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Keadaan lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan serta perilaku masyarakat yang merugikan kesehatan, baik masyarakat di pedesaan maupun perkotaan, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat di bidang ekonomi maupun teknologi (Depkes RI, 2004).

Lingkungan yang mampu mewujudkan keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudkanya kehidupan masyarakat yang saling tolong- menolong dan memelihara nilai-nilai bangsa. Kondisi lingkungan yang tidak baik

akan mengakibatkan kerugian pada manusia. Keadaan lingkungan yang tidak saniter akan mengakibatkan peningkatan vektor dan binatang pengganggu seperti tikus, kecoa, lalat, dan sebagainya. Sementara itu akibat dari pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik juga dapat merugikan manusia dan lingkungan.

Rumah sakit merupakan instansi kesehatan yang mempunyai banyak instalasi dan tidak pernah lepas dari limbah padat (medis dan non medis) rumah sakit. Menurut Aulia (2012), aktivitas rumah sakit akan menghasilkan sejumlah hasil samping berupa limbah, baik limbah padat, cair, dan gas yang mengandung patogen, zat kimia serta alat kesehatan yang pada umumnya bersifat berbahaya dan beracun. Semakin banyak kegiatan pada setiap ruangan/ instalasi di sebuah rumah sakit, maka akan semakin besar pula masalah limbah yang harus ditanggulangi.

Limbah dari aktivitas rumah sakit biasanya menghasilkan mikroorganisme patogen dan bahan kimia beracun dan berbahaya yang menyebabkan infeksi dan dapat tersebar ke lingkungan disekitar rumah sakit yang disebabkan oleh teknik pelayanan kesehatan yang kurang memadai, kesalahan penanganan bahan terkontaminasi dan peralatan, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana sanitasi yang masih kurang baik. Hal itu dapat mengakibatkan terjadinya penularan penyakit yang berasal dari sampah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit, maka perlu adanya pengelolaan limbah padat yang benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Sebagian besar rumah sakit yang ada di Indonesia, pengelolaan terhadap limbah rumah sakit, khususnya limbah infeksius, sampai saat ini masih belum

dikelola dengan baik. Sebagian besar pengelolaan limbah infeksius disamakan dengan limbah medis noninfeksius. Selain itu, limbah padat medis dan non medis kerap dicampurkan. Pencampuraan tersebut justru memperbesar permasalahan limbah medis.

Sekitar sepuluh sampai lima belas persen dari keseluruhan limbah rumah sakit merupakan limbah infeksius yang mengandung logam berat, antara lain merkuri (Hg) yang memerlukan pengelolaan khusus (Jusuf, 2002).

Berdasarkan hasil kajian dari WHO yang dikutip oleh Jusuf (2002), penilaian yang dilakukan terhadap 100 rumah sakit di Jawa dan Bali pada tahun 2002, menunjukkan bahwa rata-rata produksi sampah sebesar 3,2 kg/ tempat tidur/

hari. Produksi sampah berupa limbah domestik sebesar 76,8% dan berupa limbah infeksius sebesar 23,2%. Diperkirakan secara nasional produksi sampah (limbah padat rumah sakit) adalah sebesar 376,089 ton/ hari. Dari gambaran tersebut dapat dibayangkan betapa besar potensi rumah sakit dalam mengganggu lingkungan masyarakat disekitarnya, serta pekerja lainnya di rumah sakit.

Faktor kesehatan lingkungan diperkirakan juga memegang peran penting dalam menimbulkan kejadian infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat oleh karena penderita dirawat di rumah sakit (Djojodibroto.

D, 1997). Kuman penyebabnya pada umumnya adalah kuman yang resisten terhadap banyak antibiotika. Petugas atau personil yang menangani sampah ada kemungkinan tertular penyakit melalui sampah rumah sakit karena kurangnya higiene perorangan dan sanitasi lingkungan.

Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, yang terletak di Jalan Rumah

Sakit No.19 (457,09 km) Sidikalang, merupakan rumah sakit pemerintah kelas C yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat umum dan merupakan rumah sakit yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat di Kabupaten Dairi.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan diperoleh informasi bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang bekerja sama dengan Dinas Kebersihan Kota Sidikalang dalam hal pengangkutan sampah. Sampah tersebut ditampung dalam tong sampah yang terdapat di setiap unit fungsional rumah sakit, kemudian dikumpulkan dan disatukan oleh petugas pengelola sampah dan dibuang ke tempat sampah sementara (TPS) untuk selanjutnya diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Permasalahan pertama yang ditemukan yaitu pengangkutan sampah tidak rutin dilakukan setiap hari sehingga sering terjadi peningkatan volume sampah yang mengakibatkan penumpukan sampah. Penumpukan sampah ini menyebabkan banyaknya timbunan sampah di TPS sehingga TPS menjadi penuh dan berbahaya karena sampah tersebut biasanya mengalami proses penguraian dan pembusukan. Permasalahan kedua adalah pemisahan antara limbah padat medis dan non medis dinilai masih memerlukan perhatian khusus. Limbah padat medis dan non medis dari setiap unit fungsional rumah sakit masih sering tercampur.

Proses pemisahan jarang dilakukan sehingga hal ini dapat membahayakan baik bagi para petugas kebersihan dan pengumpul sampah maupun masyarakat yang berada disekitar rumah sakit. Sampah yang berada di dalam tempat sampah diangkut oleh petugas kebersihan kedalam kontainer yang telah disediakan, kemudian kontainer diangkut untuk kemudian dibuang ke TPS rumah sakit. Serta

kurangnya kesadaran para petugas kebersihan dalam penggunaan APD pada saat mengumpulkan sampah.

Ada beberapa kelompok masyarakat yang berisiko terkena gangguan karena limbah rumah sakit. Pertama, dokter, perawat, pegawai layanan kesehatan, dan tenaga pemeliharaan rumah sakit. Kedua, pasien yang menjalani perawatan, ketiga penjenguk pasien, keempat tenaga bagian layanan pendukung yang bekerja sama di instansi kesehatan (Pruss. A, 2005).

Selain limbah medis, RSUD Sidikalang juga menghasilkan berbagai jenis limbah padat non medis. Limbah ini berupa sampah kertas dari kantor, sampah sayuran dari dapur, sampah dari para pengunjung, dan sampah dari sisa tanaman.

Sampah jenis ini tidak diolah secara khusus melainkan masuk dalam pengelolaan sampah perkotaan dengan cara sampah ditampung di TPS Rumah Sakit kemudian diangkut oleh truk sampah yang selanjutnya akan dibuang ke TPA. Untuk itu, perlu prosedur dalam menangani limbah rumah sakit, antara lain pewadahan yang tepat, mencegah terjadinya kontak fisik dengan limbah, menggunakan alat keselamatan kerja (sarung tangan, masker, goggles, dan lain-lain), membatasi jumlah petugas yang menangani limbah, dan menghindari tumpahan dan kemungkinan kecelakaan penanganan (Kepmenkes RI No. 1204/MENKES/SK/X Tahun 2004).

Dampak dari kurang optimalnya dalam pengelolaan limbah sejak limbah dihasilkan sampai pembuangan akhir sangat merugikan kesehatan masyarakat secara langsung dan dapat menurunkan kualitas lingkungan serta dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti tingginya angka kepadatan vektor

penyakit (lalat, tikus, nyamuk, kecoa, dan lain-lain), pencemaran terhadap udara, tanah, dan air, dan rendahnya nilai estetika. Hal ini juga dapat menyebabkan penyakit menular, seperti diare, penyakit kulit, scrub thypus, DBD, demam thypoid, kecacingan (Rahmawaty, 2006).

Melihat beberapa permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan limbah padat medis dan non medis di RSUD Sidikalang.

Perumusan Masalah

Proses pemisahan limbah padat medis (infeksius) dan non medis yang dinilai masih membutuhkan perhatian khusus serta proses pengangkutan sampah yang belum dilakukan dengan rutin sering mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di TPS RSUD Sidikalang. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang belum sesuai dengan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit berdasarkan Permenkes RI No.7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Layanan Kesehatan. Untuk itu penulis mencoba melihat lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah padat medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang.

Tujuan Penelitian

Tujuan umum. Untuk mengetahui gambaran sistem pengelolaan limbah padat medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang.

Tujuan khusus. Untuk mengetahui karakteristik limbah padat yang

meliputi: sumber, jenis, dan volume produksi sampah di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, mengetahui sistem pengelolaan limbah padat medis dan non medis yang meliputi berbagai tahapan mulai dari tahap penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, dan untuk mengetahui kondisi faktor-faktor penunjang dalam pengelolaan limbah padat yang meliputi: tenaga kerja/pegawai, fasilitas/peralatan, dan peraturan/kebijakan pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam perencanaan program kesehatan lingkungan dan rencana sistem pengelolaan limbah padat rumah sakit.

2. Sebagai pedoman bagi petugas pengelola sampah Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dalam melakukan tugasnya.

3. Dapat memberikan ilmu pengetahuan terkait sistem pengelolaan limbah padat (medis dan non medis) rumah sakit sesuai dengan syarat ketentuan pemerintah kepada masyarakat umum khususnya yang bekerja dibidang kesehatan.

4. Sebagai sumber informasi dan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang ilmu kesehatan lingkungan.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Rumah Sakit

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit dinyatakan bahwa rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan (Depkes RI, 2004).

Pelayanan rumah sakit umum pemerintah Departemen Kesehatan dan Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi 5 kelas/ tipe, yaitu kelas A, B, C, D, dan E (Azwar, 1996).

Rumah sakit kelas A. Rumah sakit kelas A adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah. Rumah sakit ini telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi (top referral hospital) atau disebut juga rumah sakit pusat.

Rumah sakit kelas B. Rumah sakit kelas B adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas. Direncanakan rumah sakit tipe B didirikan di setiap ibukota provinsi (provincial hospital) yang menampung playanan rujukan dari rumah sakit

kabupaten. Rumah sakit pendidikan yang tidak termasuk tipe A juga diklasifikasikan sebagi rumah sakit tipe B.

Rumah sakit kelas C. Rumah sakit kelas C adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat empat

macam pelayanan spesialis yang disediakan yakni pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan. Direncanakan rumah sakit tipe C ini akan didirikan di setiap kabupaten/kota (regency hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari puskesmas.

Rumah sakit kelas D. Rumah sakit ini bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C. pada saat ini kemampuan rumah sakit tipe D hanyalah memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Sama halnya dengan rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D juga menampung pelayanan yang berasal dari puskesmas.

Rumah sakit kelas E. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit khusus (special hospital) yang menyelenggarakan hanya satu macam pelayanan

kedokteran saja. Saat ini banyak rumah sakit tipe E yang didirikan pemerintah, misalnya rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, rumah sakit paru, rumah sakit jantung, dan rumah sakit ibu dan anak.

Rumah sakit ini merupakan suatu kegiatan yang mempunyai potensi besar menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama yang berasal dari aktivitas medis.

BOR

BOR (Bed Occupancy Ratio) merupakan salah satu indikator pelayanan rumah sakit yang dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator tersebut bersumber dari sensus harian rawat inap. Menurut Huffman (1994), BOR adalah the ratio of patient service

days to inpatient bed count days in a period under consideration. Sedangkan

menurut Depkes RI (2005), BOR adalah presentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 65-85% (Depkes RI, 2005).

Limbah Rumah Sakit

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204/MENKES/SK/X/2004, limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah rumah sakit yang memiliki sifat berbahaya dan beracun harus dilakukan dengan penanganan yang tepat. Limbah dapat didefinisikan dari jenis buangan dan sumbernya. Limbah buangan dari rumah sakit berasal dari bagian tubuh maupun jaringan manusia dan binatang, cairan darah, zat ekskresi, obat-obatan maupun dari produk kimia, kain pel ataupun pakaian, juga dari jarum suntik, gunting, dan benda tajam lainnya.

Berdasarkan sumbernya, limbah dapat berasal dari kegiatan medis, perawatan, kedokteran gigi, kedokteran hewan, pembuatan obat atau kegiatan pelatihan, pengobatan penelitian, pengolahan, pengajaran, dan riset serta kegiatan pengumpulan darah melalui transfusi. Menurut Soemirat (2011), dalam melakukan fungsinya, rumah sakit menimbulkan berbagai buangan dan sebagian daripadanya merupakan limbah berbahaya atau B3.

Klasifikasi limbah berbahaya yang berasal dari layanan kesehatan terdiri dari (Pruss. A, 2005):

Limbah infeksius. Limbah yang diduga mengandung patogen (bakteri,

virus, parasit, atau jamur) dalam konsentrasi atau jumlah yang cukup untuk menyebabkan penyakit pada pejamu yang rentan. Kategori ini meliputi:

1. Kultur dan stok agens infeksius dari aktivitas di laboratorium;

2. Limbah buangan hasil operasi dan otopsi pasien yang menderita penyakit menular (misalnya jaringan dan materi atau peralatan yang terkena darah atau cairan rubuh yang lain);

3. Limbah pasien yang menderita penyakit menular dari bangsal isolasi (misalnya ekskreta, pembalut luka bedah atau luka yang terinfeksi, pakaian yang terkena darah pasien, atau cairan tubuh lainnya);

4. Limbah yang sudah tersentuh pasien yang menjalani haemodialisis (misalnya, peralatan dialisis seperti slang dan filter, handuk, baju RS, apron, sarung tangan sekali pakai dan baju laboratorium;

5. Hewan yang terinfeksi dari laboratorium;

6. Instrumen atau materi lain yang tersentuh orang atau hewan yang sakit.

Limbah patologis. Limbah patologis terdiri dari jaringan, organ, bagian tubuh, janin manusia dan bangkai hewan, darah, dan cairan tubuh.

Limbah benda tajam. Limbah benda tajam merupakan materi yang dapat menyebabkan luka iris atau luka tusuk antara lain jarum, jarum suntik, skalpel dan jenis belati lain, pisau, peralatan infus, gergaji, pecahan kaca, dan paku. Baik terkontaminasi ataupun tidak, benda semacam itu biasanya dipandang sebagai limbah layanan kesehatan yang sangat berbahaya.

Limbah farmasi. Limbah farmasi mencakup produk farmasi, obat-obatan, vaksin, dan serum yang sudah kadaluwarsa, tidak digunakan, tumpah, dan

terkontaminasi yang tidak diperlukan lagi dan harus dibuang dengan tepat.

Kategori ini juga mencakup barang yang akan dibuang setelah digunakan untuk menangani produk farmasi, misalnya botol atau kotak yang bersigat residu, sarung tangan, masker, slang penghubung, dan ampul obat.

Limbah genotoksik. Limbah genotoksik sangat berbahaya dan bersifat mutagenik, teratogenik, atau karsinogenik. Limbah ini menimbulkan persoalan pelik, baik di dalam area instalasi kesehatan itu sendiri maupun setelah pembuangan sehingga membutuhkan perhatian khusus. Limbah genotoksik dapat mencakup obat-obatan sitostatik tertentu, muntahan, urine atau tinja pasien yang diterapi dengan obat-obatan sitostatik, zat kimia, mapun radioaktif.

Obat-obatan sitotoksik (antineoplastik), sebagai substansi pokok didalam kategori ini, memiliki kemampuan untuk membunuh atau menghentikan pertumbuhan sel tertentu dan digunakan dalam kemotrapi kanker. Selain memainkan peranan penting di dalam terapi berbagai penyakit neoplastik, obat ini juga banyak digunakan sebagai agens imunosupresif dalam transplantasi organ atau dalam mengobati berbagai penyakit imunologis. Obat-obatan sitotoksik ini kebanyakan digunakan di unit spesialisasi seperti kanker dan unit radioterapi, yang fungsi pokoknya adalah mengobati kanker.

Limbah sitotoksik berasal dari beberapa sumber yang dapat mencakup:

1. Materi yang terkontaminasi pada saat persiapan dan pemberian obat, misalnya spuit, jarum, ampul, kemasan;

2. Obat-obatan kadaluarsa, larutan sisa/berlebih, obat-obatan yang dikembalikan dari bangsa;

3. Urine, tinja, dan muntahan dari pasien yang kemungkinan mengandung obat sitotoksik atau metabolitnya dalam konsentrasi yang membahayakan atau yang harus diperhitungkan sebagai limbah genotoksik atau sedikitnya 48 jam dan terkadang sampai 1 minggu setelah pemberian obat.

Limbah kimia. Limbah kimia mengandung zat kimia yang berbentuk padat, cair, maupun gas yang berasal, misalnya dari aktivitas diagnostik dan eksperimen serta dari pemeliharaan kebersihan, aktivitas keseharian, dan prosedur pemberian desinfektan. Limbah kimia dari instalasi kesehatan bisa berupa limbah berbahaya, bisa juga tidak. Untuk melindungi kesehatan, limbah ini dikategorikan sebagai limbah berbahaya jika memiliki sedikitnya satu dari beberapa sifat berikut:

1. toksik;

2. korosif (yaitu asam dengan pH <2 dan basa dengan pH >12);

3. mudah terbakar;

4. reaktif (mudah meledak, bereaksi dengan air, rawan goncangan);

5. genotoksik (misalnya obat-obatan sitostatik).

Limbah kimia yang tidak berbahaya (mislanya gula, asam amino, dan garam-garam organik dan nonorganik) pada umumnya mengandung zat kimia yang tidak memiliki sifat diatas.

Limbah yang mengandung logam berat. Limbah yang mengandung logam berat dalam konsentrasi tinggi termasuk dalam subkategori limbah kimia berbahaya dan biasanya sangat toksik. Contohnya adalah limbah merkuri yang berasal dari bocoran peralatan kedokteran yang rusak (misalnya termometer, alat

pengukur tekanan darah, dan sebagainya). Oleh karena itu, tetesan merkuri yang tertumpak sebaiknya ditutup. Residu yang berasal dari ruang pemeriksaan gigi kemungkinan juga mengandung merkuri dalam kadar yang tinggi. Limbah kadmium kebanyakan berasal dari baterai bekas, panel kayu tertentu yang mengandung timbal masih digunakan dalam pembatasan radiasi sinar X dan di bagian diagnostik. Adapula sejumlah obat-obatan yang mengandung logam berat arsen, tetapi dikategorikan sebagai limbah farmasi.

Limbah kemasan bertekanan. Berbagai jenis gas digunakan dalam kegiatan di instalasi kesehatan dan kerap dikemas dalam tabung, centridge, dan kaleng aerosol. Banyak diantaranya dapat dipergunakan kembali tetapi ada beberapa jenis yang harus dibuang, misalnya kaleng aerosol.

Baik gas mulia maupun yang berpotensi membahayakan, penggunaan gas di dalam kontainer bertekanan harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena kontainer dapat meledak jika terbakar atau tanpa sengaja bocor.

Limbah radioaktif. Limbah radioaktif adalah limbah yang berasal dari penggunaan medis ataupun riset di laboratorium yang berkaitan dengan zat-zat radioaktif. Penyimpanan pada tempat sampah berplastik merah (Kepmenkes RI No. 1204/MENKES/SK/X/2004). Limbah radioaktif harus ditampung sedemikian rupa sehingga kesehatan manusia dan lingkungan dapat terlindungi. Limbah tersebut tidak boleh ditampung disekitar materi yang korosif, mudah meledak, atau mudah terbakar. Semua limbah radioaktif yang akan ditampung selama peluruhannya harus ditempatkan dalam kontainer yang sesuai dan dapat mencegah pancaran limbah didalamnya (Raharjo, Rio; 2002).

Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 menjelaskan yang dimaksud dengan limbah B3 adalah “zat energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.

Menurut Departemen Kesehatan Tahun 2002, limbah dari pelayanan kesehatan atau rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan:

Golongan A. Limbah padat yang memiliki sifat infeksius paling besar dari kegiatan yang berasal dari aktivitas kegiatan pengobatan yang memungkinkan penularan penyakit jika mengalami kontak dengan limbah tersebut dengan media penularan bakteri, virus, parasit, dan jamur. Apapun limbah padat medis golongan ini contohnya:

1. Perban bekas pakai

2. Sisa potongan tubuh manusia 3. Pembalut, popok

4. Bekas infus atau tranfuse set 5. Sisa binatang percobaan

Golongan B. Limbah padat yang memiliki sifat infeksius karena memiliki bentuk tajam yang dapat melukai dan memotong pada kegiatan terapi dan pengobatan yang memungkinkan penularan penyakit media penularan bakteri, virus, parasit, dan jamur. Adapun limbah padat medis golongan ini contohnya adalah:

1. Spuit bekas

2. Jarum suntik bekas 3. Pisau bekas

4. Pecahan botol/ ampul obat

Golongan C. Limbah padat yang memiliki sifat infeksius karena digunakan secara langsung oleh pasien yang memungkinkan penularan penyakit media penularan bakteri, virus, parasit, dan jamur. Adapun limbah padat medis golongan ini contohnya adalah:

1. Parlak terkontaminasi

2. Tempat penampungan urin terkontaminasi 3. Tempat penampungan muntah terkontaminasi 4. Benda-benda lain yang terkontaminasi

Golongan D. Limbah padat farmasi seperti obat kadaluarsa, sisa kemasan dan kontainer obat, peralatan yang terkontaminasi bahan farmasi, obat yang dibuang karena tidak memenuhi syarat. Adapun limbah padat medis golongan ini adalah:

1. Obat kadaluarsa

2. Kemasan obat dan bahan pembersih luka

Golongan E. Limbah padat sisa aktivitas yang dapat berupa bed plan disposable, pispot, dan segala bahan yang terkena buangan pasien. Adapun limbah padat medis golongan ini contohnya adalah pispot penampungan urine pasien dan tempat muntahan pasien.

Tabel 1

Sumber, Jenis, dan Karakteristik Limbah Padat Rumah Sakit

Sumber/Area Jenis Limbah Karakteristik

Kantor/Admin istrasi Unit Obstetric

dan ruang perawatan Obstetric

Unit laborato- rium, ruang mayat, Patologi dan autopsi Unit isolasi

Unit perawatan

Unit pelayanan

Unit farmasi dan penyimpan- an bahan kimia Unit gizi/ dapur

Halaman

Kertas

Dressing, sponge, jaringan tubuh, termasuk kapsul perak, nitrat, jarung/syrynge, masker disposable.

Disposable drapes, sanitary napkin, blood lanchet disposable, disposable catherer, disposable unit enema dan underpad, sarung tangan disposable Gelas terkontaminasi, pipet petridish, wadah dan slide spesimen, jaringan tubuh, organ, tulang.

Kertas yang mengandung buangan nasal dan sputum/dahak, bekas pakaian dan perban, masker disposable, sisa makanan, perlengkapan makan

Ampul, jarum disposable dan syrynge, kertas, pembalut, penutup, luka, plester luka, sarung tangan, peralatan medis disposable, perlengkapan infus bekas, cairan tubuh, dll

Karton, kertas bungkus, kaleng, botol, sampah dari ruang umum dan pasien, sisa makanan, buangan

Sejumlah kecil limbah obat-obatan dan bahan kimia terutama kemasan (yang hanya mengandung residu jika ruang penyimpanan dikelola dengan baik) Sisa pembungkus, sisa makanan/bahan makan, sayur dan lain sebagainya Sayur pembungkus, ranting, daun, debu, dll

Limbah non medis (Domestik)

Sebagian besar berupa limbah infeksius dan limbah sitotoksik

Sebagian besar berupa limbah infeksius, limbah jaringan tubuh, dan limbah benda tajam

Sebagian besar berupa limbah infeksius

Sebagian besar berupa limbah infeksius

Limbah umum dengan sebagian kecil limbah infeksius

Non medis

(sampah umum)

Sampah domestik (sampah rumah tangga)

Sampah umum

Sumber: Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia, Depkes RI. 2002

Limbah Padat Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan penghasil limbah medis terbesar. Limbah medis ini bisa membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi pengunjung dan terutama bagi petugas yang menangani limbah tersebut. Menurut Kepmenkes RI No.1204/MENKES/SK/X/2004, limbah padat rumah sakit adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah padat medis dan non medis.

Limbah padat medis rumah sakit. Limbah padat medis adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah kandungan logam berat yang tinggi (Kepmenkes RI No. 1204/MENKES/SK/X/2004). Masalah utama dalam mengatasi limbah infeksius adalah resiko penularan oleh agen infeksius yang berasal dari limbah. Resiko penularan akan muncul saat pembuangan dari sumbernya, proses pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan hingga pengolahan limbah.

Bahaya terbesar adalah terjadinya kontak langsung tubuh dengan benda tajam (seperti jarum, pisau, pecahan kaca, dan gelas). Benda tajam ini menyebabkan luka, goresan, bahkan resiko terpotong. Saat tubuh tidak terlindungi dan sedang dalam kondisi lemah maka akan mudah terinfeksi oleh agen penyakit.

Suwargono (2004) menjelaskan dasar pengelolaan limbah medis menjadi empat pengelompokan yaitu :

1. Limbah cair

2. Limbah padat atau domestik 3. Limbah gas

4. Limbah B3 (baik cair maupun padat) dibagi menjadi infectious waste, pathology waste, dan medical hazardous waste seperti limbah radioaktif,

genotoksik, kimia dan farmasi.

Pengelompokan sumber limbah padat medis rumah sakit sebagai berikut.

Tabel 2

Komposisi Limbah Padat Medis Berdasarkan Sumbernya

Ruangan Komposisi

Bedah Sentral

Rontgent

Rehabilitasi Medik

Unit Gawat Darurat (UGD)

Intensive Care Unit (ICU)

Patologi

Ruang Jenazah Laboratorium Rawat Inap Pavilyun Poli Klinik Instalasi Farmasi

Verband, kassa, potongan tubuh, jarum suntik, ampul, spuit, kateter, infuse set, sarung tangan, masker, baju operasi

Kertas, film, baju, satung tangan, masker Kapas, kertas, sarung tangan, masker

Kapas, kain, baju pasien, seprei, verband, jarum suntik, ampul kassa, spuit, kateter, infuse set, sarung tangan, pipet

Botol infuse, verband, kassa, jaringan tubuh, jarum suntik, ampul kassa, spuit, keteter, infuse, sarung tangan, pipet

Jaringan tubuh, botol kapas, verband, kassa, potongan tubuh, jarum suntik, ampul kassa, spuit, keteter, infuse set, sarung tangan, pipet Kapas, kain , sarung tangan

Botol, jarum, pipet, gelas obyek, kertas, tissue, kapas

Botol urine, pembalut, botol infuse, infuse set, kateter

Botol infuse, jarum suntik, kapas, potongan jaringan tubuh

Jarum suntik, potongan jaringan tubuh Obat

Sumber: Wiraswaty Kusumah Ratu; 2014.

Limbah padat non medis rumah sakit. Limbah padat non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis yang

berasal dari dapur, perkantoran, taman, dan halaman yang dimanfaatkan kembali apabila bila teknologinya (KEPMENKES 1204/MENKES/SK/X/2004). Sampah rumah sakit adalah bahan buangan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan karena berbagai bahan yang terkandung didalamnya dapat menimbulkan dampak kesehatan dan menimbulkan cedera atau penyalahgunaan.

Sumber limbah padat rumah sakit dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3

Sumber Penghasil Limbah Padat Non Medis Rumah Sakit

Ruangan Komposisi

Ruang Tunggu Instalasi Dapur/Gizi Kantin

Kantor Administrasi Halaman

Sisa makanan, plasitik pembungkus, kertas, botol plastik

Sisa makanan dan bahan makanan, plastik, kertas

Plastik pembungkus, botol bekas minuman, sisa makanan dan bahan makanan

Sisa makanan, plastik pembungkus, kertas, alat tulis kantor, kardus

Daun, kertas, plastik Sumber: Wiraswaty Kusumah; 2014

Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

Penyimpanan. Penyimpanan Limbah B3 dapat dilakukan secara baik dan benar apabila Limbah B3 telah dilakukan pemilahan yang baik dan benar, termasuk memasukkan Limbah B3 ke dalam wadah atau kemasan yang sesuai, dilekati simbol dan label Limbah B3 (Permen LHK No.56 Tahun 2015).

Pada prinsipnya limbah medis (infeksius) harus sesegera mungkin diproses setelah dihasilkan dan penyimpanan merupakan prioritas akhir bila limbah benar- benar tidak dapat langsung diolah. Limbah tidak boleh terlalu lama disimpan karena pada suhu kamar dapat mendorong pertumbuhan agen penyakit, selain itu

penting dalam tahap penyimpanan yaitu:

1. Melengkapi tempat penyimpanan dengan cover atau penutup.

2. Menjaga agar area penyimpanan limbah medis tidak tercampur dengan limbah non-medis.

3. Membatasi akses sehingga hanya orang tertentu yang dapat memasuki area.

4. Labeling dan pemilahan tempat yang tepat.

Menurut Permen LHK No.56 Tahun 2015, syarat fasilitas penyimpanan limbah B3 meliputi:

1. Lantai kedap (impermeable), berlantai beton atau semen dengan sistem drainase yang baik, serta mudah dibersihkan dan dilakukan desinfeksi.

2. Tersedia sumber air atau kran air untuk pembersihan.

3. Mudah diakses untuk penyimpanan limbah.

4. Dapat dikunci untuk menghindari akses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

5. Mudah diakses oleh kendaraan yang akan mengumpulkan atau mengangkut limbah.

6. Terlindungi dari sinar matahari, hujan, angin kencang, banjir, dan faktor lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana kerja.

7. Tidak dapat diakses oleh hewan, serangga, dan burung.

8. Dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik dan memadai.

9. Berjarak jauh dari tempat penyimpanan atau penyiapan makanan.

10. Peralatan pembersihan, pakaian pelindung, dan wadah atau kantong

limbah harus diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi fasilitas penyimpanan.

11. Dinding, lantai, dan langit-langit fasilitas penyimpanan senantiasa.

Limbah infeksius, benda tajam, dan/atau patologis tidak boleh disimpan lebih dari 2 (dua) hari untuk menghindari pertumbuhan bakteri, putrekasi, dan bau. Apabila disimpan lebih dari 2 (dua) hari, limbah harus dilakukan desinfeksi kimiawi atau disimpan dalam refrigerator atau pendingin pada suhu 0⁰C (nol derajat celsius) atau lebih rendah (Permen LHK No.56 Tahun 2015). Adapun syarat lokasi penyimpanan limbah B3 yaitu:

1. Merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, apabila tidak bebas banjir dan rawan bencana alam.

2. Jarak antara lokasi pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam izin lingkungan.

Penyimpanan limbah yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan oleh penghasil limbah B3 sebaiknya dilakukan pada bangunan terpisah dari bangunan utama fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal tidak tersedia bangunan terpisah, penyimpanan limbah B3 dapat dilakukan pada fasilitas atau ruangan yang berada di dalam bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, apabila:

1. Kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan tempat penyimpanan secara terpisah dari bangunan utama fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Akumulasi limbah yang dihasilkan dalam jumlah relatif kecil.

3. Limbah dilakukan pengolahan lebih lanjut dalam waktu kurang dari 48 (empat puluh delapan) jam sejak limbah dihasilkan.

Pemisahan dan pewadahan. Menurut Damanhuri (1994), tercampurnya limbah medis dengan limbah domestik akan menyebabkan semuanya menjadi limbah B3 sehingga penanganannya membutuhkan perlakuan khusus. Pemisahan yang baik akan mengurangi jumlah limbah yang akan dibakar. Pemisahan limbah adalah langkah yang mendasar dalam pengelolaan limbah mulai dari pemilahan limbah medis dan non medis, serta pemisahan sejak dari tangan pertama. Cara penampungannya harus jelas dan agar limbah tidak tercampur dan susah ditangani. Cara penting untuk mengurangi resiko dalam menangani limbah adalah menggunakan pembungkus atau pewadahan yang tepat, yaitu dengan menangani limbah sejak dari sumber timbulnya ke suatu wadah (kontainer). Pemisahan bahan berbahaya dari semua limbah pada tempat penghasil adalah kunci pembuangan yang baik (Depkes RI, 2002). Dengan limbah berada dalam kontainer yang sama untuk penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan akan mengurangi kemungkinan kesalahan petugas dalam penangannya. Bila hal ini dilaksanakan dengan baik maka kontak selama penanganan limbah seperti sortir dan repacking yang berisiko menjadi penularan dapat dihindari.

Syarat pemilahan dan pewadahan limbah rumah sakit yang diatur dalam Keputusan Menteri RI No: 1204/MENKES/SK/X/2004 yaitu:

1. Pewadahan limbah harus dilakukan mulai dari sumber yang menghasilkan limbah.

2. Limbah yang akan dimanfaatkan kembali harus dipisahkan dari limbah

yang tidak dimanfaatkan kembali.

3. Limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam satu wadah tanpa memperhatikan terkontaminasi atau tidaknya. Wadah tersebut harus anti bocor, anti tusuk, dan tidak mudah untuk dibuka sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat membukanya.

4. Jarum dan syringes harus dipisahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali.

5. Limbah padat yang akan dimanfaatkan kembali harus melalui proses sterilisasi. Untuk menguji efektivitas sterilisasi panas harus dilakukan tes Bacillus strearothermophilus dan untuk sterilisasi kimia harus dilakukan

tes Bacillus subtilis.

6. Limbah jarum hipodermik tidak dianjurkan untuk dimanfaatkan kembali.

Apabila rumah sakit tidak mempunyai jarum yang sekali pakai (disposable), limbah jarum hipodermik dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses salah satu metode sterilisasi.

7. Pewadahan limbah medis padat harus memenuhi persyaratan dengan penggunaan wadah dan label.

8. Daur ulang tidak bisa dilakukan oleh rumah sakit kecuali untuk pemulihan perak yang dihasilkan dari film sinar X

9. Limbah sitotoksis dikumpulkan dalam wadah yang kuat, anti bocor, dan diberi label bertuliskan “Limbah Sitotoksis”.

Tabel 4

Metode Sterilisasi

Metode Suhu Waktu kontak

Sterilisasi dengan panas

Sterilisasi kering dalam oven “Poupinel”

Sterilisasi basah dalam otoklaf Sterilisasi dengan bahan kimia

Ethylene oxide (gas) Glutaraldehyde (cair)

160⁰C 170⁰C

121⁰C 50⁰-60⁰C

120 menit 60 menit 30 menit 3-8 jam 30 menit Sumber: Keputusan Menkes RI No: 1204/MENKES/SK/X/2004

Tabel 5

Jenis Wadah dan Label Limbah Medis Padat Sesuai Kategorinya Kategori Warna Kontainer/

Kantong Plastik

Lambang Keterangan

Radioaktif

Sangat infeksius

Limbah infeksius, Patologi dan Anatomi

Sitotoksis

Limbah kimia dan Farmasi

Merah

Kuning

Kuning

Ungu

Coklat

Kantong boks timbal dengan symbol radioaktif

Kantong plastik kuat, anto bocor/

container yang dapat disterilisasi dengan otoklaf Kantong plastik kuat dan anti bocor, atau container

Kontainer platik kuat dan anti bocor

Kantong plastik atau container Sumber: Keputusan Menkes RI No: 1204/MENKES/SK/X/2004

Pewadahan limbah benda tajam. Pemanfaatan kontainer khusus bagi benda tajam sangat penting untuk mencegah pekerja terluka akibat tusukan benda tajam. Oleh karena itu pewadahan limbah benda tajam harus memiliki kriteria antara lain:

Tahan tusukan. Definisi kontainer ini adalah kemampuannya untuk

menahan benda tajam terhadap dinding selama penanganan. Ketahanan terhadap tusukan merupakan masalah penting untuk memastikan kontainer aman. Untuk menjaga kondisi kontainer, pembaungan tidak boleh melampaui kapasitasnya.

Impermeabilitas (impermeability). Kontainer haruslah kedap atau tembus

air, sehingga adanya sisa cairan yang terkandung di dalam alat suntik, infuse, dan alat-alat lainnya tidak tumpah atau tercecer dari kontainer.

Kekakuan (rigidity). Rigidity atau kekakuan bahan kontainer akan dapat

menahan adanya tusukan benda tajam di dalamnya dan bentuknya tidak akan berubah sehingga mudah ditangani.

Penandaan. Penandaan diperlukan guna mengidentifikasi kontainer yang

berisi limbah padat infeksius. Penandaan yang biasa dugunakan berwarna merah untuk limbah biohazard (infeksius).

Pewadahan limbah padat infeksius. Dalam KEPMENKES RI No.

1204/MENKES/SK/X/2004 syarat tempat limbah medis padat adalah sebagai berikut:

1. Terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan mempunyai permukaan yang halud pada bagian dalamnya, misalnya fiberglass.

2. Disetiap sumber penghasil limbah medis harus tersedia tempat pewadahan yang terpisah dengan limbah padat non medis.

3. Kantong plastik diangkat setiap hari atau kurang sehari apabila 2/3 bagian telah terisi limbah.

4. Tempat pewadahan limbah medis padat infeksius dan sitotoksik yang tidak langsung kontak dengan limbah harus segera dibersihakn dengan larutan desinfektan apabila akan dipergunakan kembali, sedangkan untuk kantong plastik yang telah dipakai dan kontak langsung dengan limbah tersebut tidak boleh digunakan lagi.

Pewadahan limbah cair infeksius. Alat yang diperlukan untuk pemindahan limbah cair yaitu dengna botol tertutup dan dilindungi dengan adanya kontainer sekunder untuk menjaga botol-botol tersebut dari kemungkinan kecelakaan.

Limbah cair dapat diolah dengan proses sterilisasi atau menggunakan insenerator, tetapi pada umumnya limbah cair akan disalurkan secara langsung ke suatu instalasi pengolahan air limbah rumah sakit tersendiri sesuai dengan limbah cair yang dihasilkan. Sedangkan untuk limbah cair yang diinsenerasi, maka pewadahannya menggunakan kantong plastik agar mudah dalam proses pembakaran, sedangkan penggunaan gelas dan logam harus dihindari karena akan menghambat proses yang terjadi dalam insenerator.

Pengumpulan dan pengangkutan. Pengangkutan dibedakan menjadi dua yaitu pengangkutan internal dan eksternal. Pengangkutan internal berawal dari titik penampungan awal ke tempat pembuangan atau ke insenerator

(pengolahan on-site). Dalam pengangkutan internal biasanya menggunakan kereta

dorong dan dibersihkan secara berkala dan petugas pelaksana dilengkap dengan alat proteksi dan pakaian kerja khusus. Pengangkutan eksternal yaitu pengangkutan sampah medis ketempat pembuangan di luar (pengolahan off-site).

Pengangkutan eksternal memerlukan prosedur pelaksanaan yang tepat dan harus dipatuhi oleh petugas yang terlibat. Prosedur tersebut termasuk memenuhi peraturan angkutan lokal. Sampah medis yang diangkat dalam kontainer khusus, harus kuat dan tidak bocor.

Untuk merencanakan pengangkutan sampah rumah sakit perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Wilson, 1997):

1. Penyebaran tempat penampungan sampah.

2. Jalur jalan dalam rumah sakit.

3. Jenis dan kapasitas sampah.

4. Jumlah tenaga dan sarana tersedia.

Kereta dorong sering digunakan dalam pemindahan limbah medis ke tempat pengolahan secara onsite (insenerator). Jenis kereta dorong yang digunakan tergantung dengan jenis limbah yang diangkut dan kontainernya (Reinhardt, 1991). Adapun syarat pengumpulan antara lain:

1. Penjadwalan secara rutin pembersihan dan disinfeksi dari kereta pengumpul.

2. Mengatur pengumpulan berdasarkan waktu pembuangan, kapasitas penyimpanan, dan kapasitas pengolahan.

3. Membuat rute pengumpulan sederhana.

4. Kereta dorong atau troli harus didesain sehingga : a. Permukaan harus licin, rata, dan tidak tembus.

b. Tidak akan menjadi sarang serangga.

c. Mudah dibersihkan dan dikeringkan.

d. Sampah tidak menempel pada alat angkut.

e. Sampah mudah diisikan, diikat, dan dituang kembali.

Sedangkan untuk pengelolaan offsite diperlukan prosedur pelaksanaan yang tepat dan harus diikuti oleh semua petugas yang terlibat. Untuk limbah medis harus diangkut dengan kontainer sesuai persyaratan kontainer.

Pengangkutannya diperlukan kendaraan yang hanya dipakai untuk mengangkut limbah medis saja. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2002, persyaratannya antara lain:

1. Kendaraan hendaknya mudah memuat dan membongkar serta mudah dibersihkan dan dilengkapi dengan alat pengumpul kebocoran.

2. Ruang sopir secara fisiik harus terpisah dari limbah. Desain kendaraan sedemikian rupa sehigga supir dan masyarakat terlindungi bila sewaktu- waktu terjadi kecelakaan.

3. Kendaraan juga harus dipasang kode atau tanda peringatan.

Alat pengangkutan sampah rumah sakit dapat berupa gerobak atau troli dan kereta yang harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI (1992) sebagai berikut:

1. Memiliki wadah yang mudah dibersihkan bagian dalamnya serta dilengkapi dengan penutup.

2. Harus kedap air dan mudah untuk diisi dan dikosongkan.

3. Setiap keluar dari pembuangan akhir selalu dalam kondisi bersih.

Peralatan-peralatan tersebut harus jelas dan diberi tabel, dibersihkan secara teratur dan hanya digunakan untuk mengangkut sampah. Setiap petugas juga sebaiknya dilengkapi alat pelindung diri.

Menurut Kepmenkes RI No.1204/MENKES/SK/X/2004 pada proses pengangkutannya, petugas yang menangani limbah harus menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari :

1. Topi/helm 2. Masker

3. Pelindung mata

4. Pakaian panjang (cover all) 5. Apron untuk industri

6. Pelindung kaki/sepatu bot, dan

7. Sarung tangan khusus (disposable gloves atau heavy duty gloves).

Pengolahan dan pembuangan akhir limbah. Tujuan pengolahan limbah medis adalah mengubah karakteristik biologis dan/atau kimia limbah sehingga potensi bahayanya terhadap manusia berkurang atau tidak ada. Beberapa istilah yang digunakan dalam pengolahan limbah medis dan menunjukkan tingkat pengolahannya antara lain: dekontaminasi, sterilisasi, desinfeksi, membuat tidak berbahaya (render harmless), dan dimatikan (kills). Istilah-istilah tersebut tidak menunjukkan tingkat efisensi dari suatu proses pengolahan Limbah medis, sehingga untuk mengetahui tingkat efisiensi proses pengolahan limbah medis

ditetapkan berdasarkan tingkat destruksi mikrobial dalam setiap proses pengolahan limbah medis (Permen LHK No.56 Tahun 2015).

Terdapat beberapa jenis pengolahan yang bisa digunakan suatu rumah sakit, yaitu dengan insenerator, autoclaving, desinfeksi kimia, iradiasi mikrowave, sanitary landfill, dan inertisasi (Pruss. A, 2005). Insenerator merupakan cara yang paling dianjurkan untuk seluruh limbah medis karena kemampuannya untuk menghancurkan komponen berbahaya dari limbah, terutama limbah yang berkategori infectious seperti limbah patogen, limbah kimia, limbah dari benda tajam (jarum, gunting, dll) selain itu juga limbah farmasi (Reinhardt, 1991).

Sedangkan limbah umum yang tidak berbahaya, tidak diperlukan pengolahan dan dapat disatukan dengan limbah domestik. Penanganan limbah radioaktif dapat dilakukan di area rumah sakit itu sendiri dan pada umumnya disimpan untuk menunggu waktu paruhnya habis, untuk selanjutnya disingkirkan sebagai limbah non radioaktif biasa.

Sistem pengolahan dan pembuangan limbah rumah sakit dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pemanasan dengan uap (autoclaving). Autoclaving merupakan proses desinfeksi termal basah yang efisien. Biasanya, autoclave dipakai di rumah sakit untuk sterilisasi alat yang dapat didaur ulang. Dengan demikian, autoclave umumnya digunakan hanya untuk limbah yang sangat infeksius, seperti kultur mikroba dan benda tajam dengan menggunakan prinsip pemanasan uap dibawah tekanan. Perlakuan dengan suhu tinggi pada periode singkat akan membunuh bakteri dan mikroorganisme yang membahayakan. Kantong limbah plastik

hendaknya tidak digunakan karena tidak tahan dan akan meleleh selama autoclaving. Karena itu diperlukan kantong autoclaving. Pada kantong ini terdapat

indikator seperti pita autoclave yang menunjukkan bahwa kantong telah mengalami perlakuan panas yang cukup (Pruss. A, 2005).

Autoklaf yang digunakan secara rutin untuk limbah biologis harus diuji minimal setahun sekali untuk menjamin hasil yang optimal. Rumah sakit dengan sarana-prasarana terbatas harus memiliki satu autoklaf (Pruss. A, 2005).

Kelebihan dari proses ini adalah lebih efisien, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya relatif rendah. Kekurangannya adalah tidak dapat digunakan untuk volume limbah yang besar. Biasanya penetrasi uap secara lengkap pada suhu yang diperlukan sering tidak terjadi, dengan demikian tujuan autoclaving (sterilisasi) tidak tercapai. Dalam banyak hal sterilisasi bukanlah hal yang terpenting.

Perlakuan dengan suhu tinggi pada periode singkat akan membunuh bakteri vegetatif dan mikroorganisme lain yang bisa membahayakan penjamah limbah.

Desinfeksi dengan bahan kimia (desinfection). Peran desinfeksi untuk institusi yang besar terbatas penggunaannya. Limbah medis dalam jumlah kecil dapat didesinfeksi dengan bahan kimia seperti hipoklorit atau permanganat. Tetapi kemampuan desinfeksi untuk menyerap limbah akan menambah bobot sehingga menimbulkan masalah dalam penanganannya.

Insenerator. Dalam pengelolaan limbah rumah sakit dilihat dari aspek ekonomi, teknik, lingkungan, sosial, dan adanya partisipasi dari pihak swasta, yang paling direkomendasikan adalah insenerator (Suwargono, 2004). Insenerator adalah sebuah proses yang memungkinkan materi combustible (mudah terbakar)

seperti halnya limbah organik mengalami pembakaran, kemudian dihasilkan gas, partikulat, residu non-combustible dan abu. Gas dan partikulat tersebut dikeluarkan melalui cerobong setelah melalui sarana pengolahan pencemaran udara yang sesuai.

Disamping pengurangan masa dan volume, sasaran utama insenerator adalah mengurangi sifat bahaya dari limbah itu sendiri (Damanhuri, 1995).

Insenerator mereduksi volume sampah sebesar 95 – 96% volume sampah awal, tergantung dari komposisi material sampah yang dimasukkan. Ini berarti insenerasi tidak sepenuhnya mengganti penggunaan lahan sebagai area pembuangan akhir, tetapi insenerasi mengurangi volume sampah yang dibuang dalam jumlah yang signifikan. Biasanya residu insenerator bisa dibuang di landfill.

Bila pengolahan menggunakan insenerator, maka hal-hal berikut ini perlu dipahami (Depkes RI, 2002):

1. Memenuhi standar kualitas udara

Untuk dapat memenuhi persyaratan emisi udara perlu prioritas sumber daya sebagai berikut:

a. Perbaikan sarana yang ada b. Pengganti sarana yang baru

c. Meninggalkan sarana yang ada dan beralih menggunakan sarana di luar rumah sakit.

Tergantung pada jenis limbah yang dibakar, emisi gas berupa gas beracun seperti hidrogen klorida, nitrogen oksidan, dan belerang oksida. Karena itu

pemeliharaan insenerator merupakan hal yang penting untuk efisiensi pengoperasian.

2. Lokasi sarana insenerator

Lokasi disarankan mempertimbangkan segi ekonomi dan estetika.

Beberapa faktor berikut ini perlu diperhatikan:

a. Keharmonisasian dengan penggunaan lahan, misalnya tidak berada dalam zona pemukiman baik yang tekah ada maupun yang diusulkan.

b. Diupayakan mendekati penghasil limbah.

c. Klimatologi, misalnya tidak berada dalam wilayah yang diidentifikasi sering terjadi perubahan suhu yang menyolok.

Model dari insenerator sangat beragam, tetapi tidak semua limbah dapat diproses dengan menggunakan insenerator. Tipe limbah yang dapat diinsenerasi adalah :

1. Tipe A : Trash, adalah campuran dari bahan yang mudah terbakar seperti kertas, papan, kotak kayu yang dihasilkan dari kegiatan komersial dan industri.

2. Tipe B : Rubbish, gabungan dari sampah kertas, daun-daunan bongkahan kayu dari limbah domestik, komersial, dan industri.

3. Tipe C : Refuse, terdiri dari gabungan sampah tipe A dan tipe B biasanya berasal dari perumahan penduduk.

4. Tipe D : Garbage, terdiri dari limbah tanaman maupun hewan dari restoran, kafetaria, hotel, pasar, dan rumah sakit.

5. Tipe E : Human and animal remains, terdiri dari organ tubuh, jaringan dan berbagai limbah organik yang berasal dari rumah sakit.

Jika fasitas insenerasi tidak tersedia, limbah medis dapat ditimbun dengan kapur dan ditanam. Langkah-langkah pengapuran (liming) tersebut meliputi sebagai berikut :

1. Menggali lubang dengan kedalaman sekitar 2,5 meter.

2. Menebarkan limbah medis di dasar lubang sampai setinggi 75 cm.

3. Menambahkan lapisan kapur.

4. Lapisan limbah yang ditimbun lapisan kapur masih dapat ditambahkan sampai dengan ketinggian 0,5 meter dibawah permukaan tanah.

5. Menutup lubang tersebut harus dengan tanah.

Perlu diperhatikan bahwa bahan yang tidak dapat dicerna secara biologi (nonbiodegradable), misalnya kantong plastik tidak boleh ikut ditimbun. Oleh

karena itu limbah yang ditimbun dengan kapur ini harus dibungkus dengan kertas.

Limbah tajam harus ditanam.

Sanitary landfill. Sanitary Landfill harus secara fisik berada di daerah dengan lapisan padat dimana perpindahan limbah ke air tanah atau ke tanah disekitarnya dapat dicegah dengan lapisan kedap seperti tanah liat, aspal atau lapisan sintesis. Limbah harus segera ditutup dengan tanah atau lapisan yang sesuai. Seorang petugas/operator harus mencatat setiap limbah yang dibuang.

Pemilihan lokasi untuk sanitary landfill harus memenuhi kriteria sebagai