LUKI AGUS GADA PRATAMA SINAGA

SKRIPSI

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012

LUKI AGUS GADA PRATAMA SINAGA

SKRIPSI

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012

EKOTIPOLOGI HABITAT PEMIJAHAN IKAN TERUMBU DI KEPULAUAN SERIBU

adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan manapun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi.

Bogor, Mei 2012

Luki Agus Gada Pratama Sinaga C54063525

Terumbu di Kepulauan Seribu. Dibimbing oleh DIETRIECH GEOFFREY BENGEN dan ADRIANI SUNUDDIN

Habitat pemijahan merupakan lokasi ikan melakukan proses pemijahan atau berkembang biak yang biasanya dilakukan secara masal atau agregasi, sehingga wilayah ini rentan terhadap adanya penangkapan berlebih. Mengetahui karakteristik terumbu karang yang menjadi habitat pemijahan sangat penting, sehingga dapat memprediksi distribusi dan waktu pemijahan, terutama pada ikan target, yang berguna dalam usaha melindungi, mengatur, dan membangun zona larang tangkap, selain itu dengan mengetahui hal ini masyarakat dapat menjaga kondisi ekosistem agar tetap terjaga sehingga tercipta perikanan yang

berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan data substrat maupun pengamatan kegiatan pemijahan dilakukan sesuai dengan fase bulan, yaitu pada bulan gelap (baru/mati), peralihan, dan terang (purnama), di 10 lokasi potensial pemijahan yang berada dalam kawasan perairan perairan Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Air, Karang Lebar, Karang Congkak, dan Pulau Payung. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Line

Intercept Transect (LIT) dan sensus visual. Analisis data menggunakan Indeks

Kesamaan Canberra untuk menentukan kelompok habitat.

Hasil pengamatan tanda dan kegiatan pemijahan yang dilangsungkan menurut fase bulan mendapati bahwa 4 stasiun bukan merupakan habitat pemijahan ikan terumbu, yaitu AIR (Pular Air), TJP (Tanjung Penyu), KBL (Karang Balik Layar), dan KCK (Karang Congkak). Enam stasiun lainnya, yaitu BPG (Barat Pulau Panggang), TPG (Timur Pulau Penyu), SPG (Selatan Pulau Panggang), APL (Area Perlindungan Laut), UPR (Utara Pulau Pramuka), dan PAY (Pulau Payung) merupakan habitat pemijahan ikan terumbu karena di dalamnya dijumpai setidaknya dua tanda pemijahan dari tujuh tanda pemijahan yang dieksplorasi keragaannya.

Karakteristik habitat pemijahan ikan terumbu di Kepulauan Seribu memiliki kemiripan dengan karakteristik habitat pemijahan pada umumnya, namun dengan adanya perubahan kondisi habitat yang disebabkan karena meningkatnya tekanan ekologis di perairan Kepulauan Seribu, terdapat perubahan preferensi ikan terumbu dalam pemilihan lokasi memijah. Substrat dasar di PAY, TPG, dan SPG didominasi oleh kategori lifeform yang memungkinkan terciptanya goa, celah maupun liang untuk berlindung bagi ikan terumbu selama masa pra dan pasca pemijahan, yaitu HC (ACB, ACT, CB, dan CM), DCA dan abiotik berupa rocks. Kombinasi penutupan substrat yang demikian memungkinkan terbentuknya habitat dasar yang kompleks yang ditunjukkan oleh nilai rugositas yang rendah.

© Hak cipta milik IPB, tahun 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian/seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB

Skripsi

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

LUKI AGUS GADA PRATAMA SINAGA

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012

Nama Mahasiswa : Luki Agus Gada Pratama Sinaga Nomor Pokok : C54063525

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Pembimbing I, Pembimbing II,

Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA, DAA Adriani Sunuddin, S.Pi, M.Si NIP. 19590105 198312 1 001 NIP. 19790206 200604 2 013

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan

Prof. Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M.Sc NIP. 19580909 198303 1 003

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Ekotipologi Habitat Pemijahan Ikan Terumbu di

Kepulauan Seribu” dengan baik.

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA, DAA, selaku pembimbing 1, 2. Ibu Adriani Sunuddin, S. Pi, selaku pembimbing 2,

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Dedi Soedharma, DEA, selaku dosen penguji,

3. Fisheries Diving Club, atas kebersamaan dan pengalaman yang berharga, 4. Keluarga besar ITK’ 43, atas semangat yang tak pernah lelah yang diberikan

bagi penulis,

5. Beny, Vivi, Kay, Cepot, Muta, Herbeth, Sylvia, James, FDC diklat 25, keluarga besar pondok wina, warga bengkel MIT serta semua sahabat – sahabat terkasih.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini banyak terdapat kekurangan sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga apa yang telah dilaksanakan oleh penulis dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan di bidang kelautan.

Bogor, 22 Maret 2012

ii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii DAFTAR TABEL ... iv DAFTAR GAMBAR ... v DAFTAR LAMPIRAN ... vi 1. PENDAHULUAN ... 1 1.1.Latar Belakang ... 1 1.2.Tujuan ... 3 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1. Kondisi Umum Kepulauan Seribu . ... 4

2.2. Kondisi Oseanografi dan Klimatologi . ... 5

2.3. Demografi Kepulauan Seribu ... 7

2.4. Ekosistem Terumbu Karang ... 7

2.4.1. Definisi Terumbu Karang ... 7

2.4.2. Faktor Pembatas Terumbu Karang... 8

2.4.3. Rugositas Terumbu Karang... 11

2.5. Pemijahan Ikan Terumbu ... 12

2.5.1. Klasifikasi Ikan Terumbu ... 12

2.5.2. Definisi Pemijahan ... 13

2.5.3. Ciri-ciri dan Tipe Pemijahan Agregasi ... 13

2.6. Habitat Pemijahan Ikan Terumbu ... 14

3. METODOLOGI PENELITIAN ... 16

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 16

3.2. Alat dan Bahan ... 16

3.3. Metode Pengambilan Data ... 18

3.3.1. Pencarian Lokasi Pemijahan ... 18

3.3.2. Pengumpulan Data ... 19

3.4. Metode Analisis Data ... 22

3.4.2. Indeks Mortalitas Karang ... 24

3.4.3. Indeks Kemajemukan Habitat (Rugositas)... 24

3.4.4. Analisis Kelompok ... 25

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 26

4.1. Eksplorasi Kegiatan Pemijahan Ikan Terumbu ... 26

4.1.1. Lokasi Potensial Pemijahan Ikan Terumbu... 26

4.1.2. Tanda Pemijahan yang Ditemukan ... 33

4.2. Kondisi Habitat Dasar Terumbu Karang ... 37

4.2.1. Penutupan Bentik Terumbu Karang ... 37

4.2.2. Indeks Mortalitas Karang dan Indeks Rugositas ... 41

4.3. Ekotipologi Habitat Pemijahan ... 47

5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 54

5.1. Kesimpulan ... 54

5.2. Saran ... 55

DAFTAR PUSTAKA ... 56

LAMPIRAN ... 61

iv

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ... 16

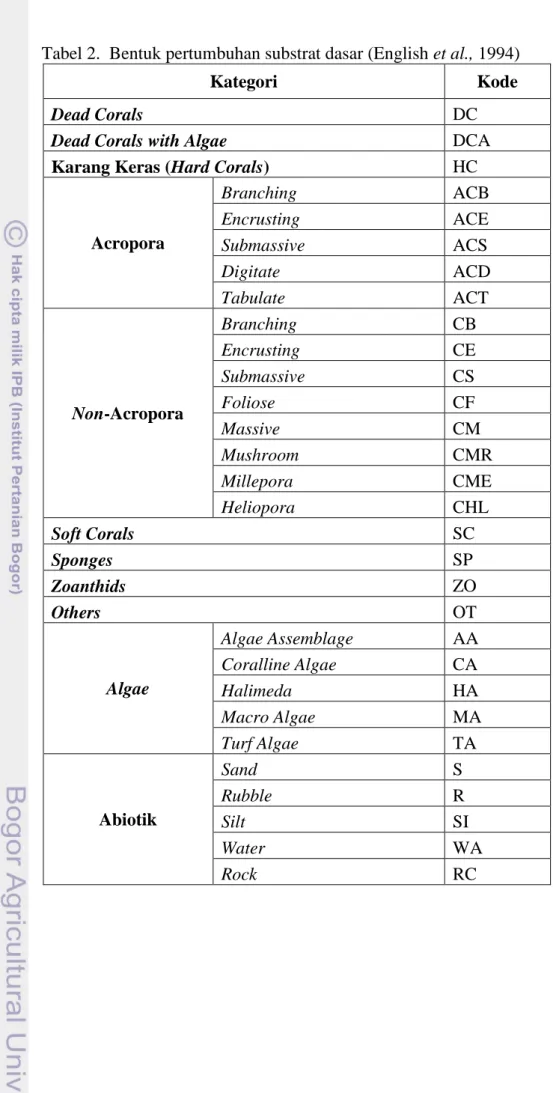

2. Bentuk pertumbuhan substrat dasar ... 20

3. Kisaran tingkat persentase penutupan karang ... 23

v

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Lokasi pengamatan habitat pemijahan di Kepulauan Seribu ... 17

2. Metode pengambilan data topografi... 19

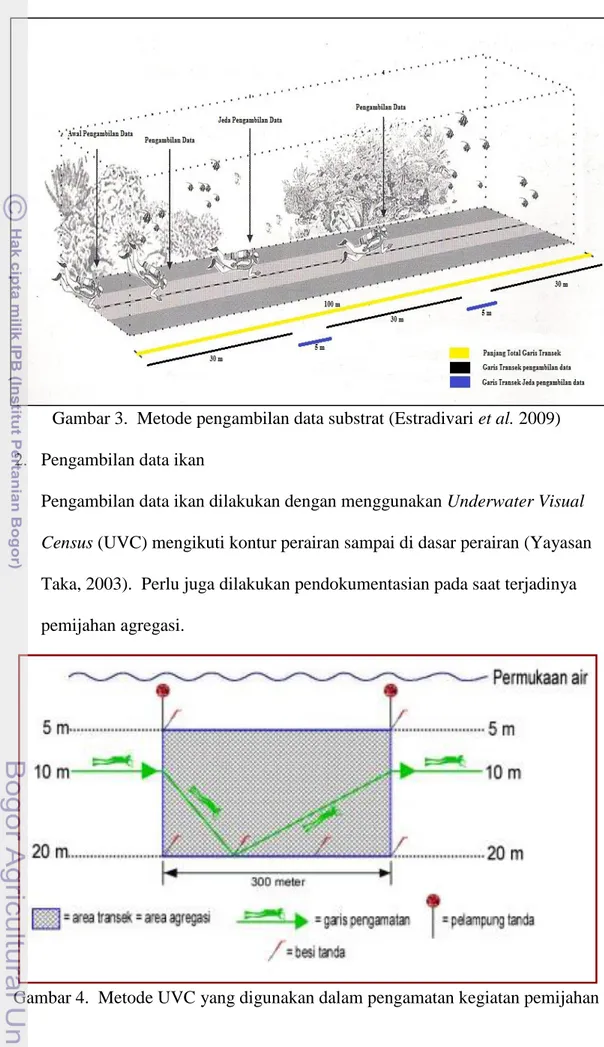

3. Metode pengambilan data substrat ... 21

4. Metode UVC yang digunakan dalam pengamatan kegiatan pemijahan ... 21

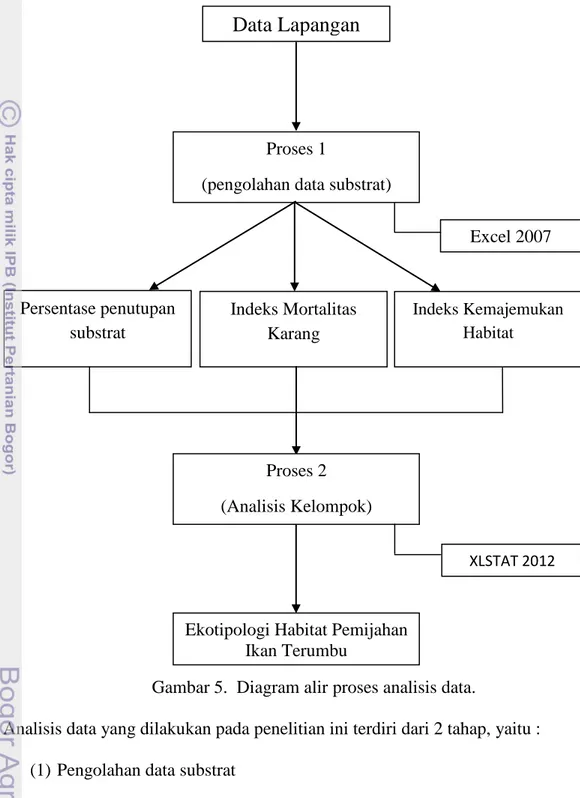

5. Diagram alir proses analisis data... 22

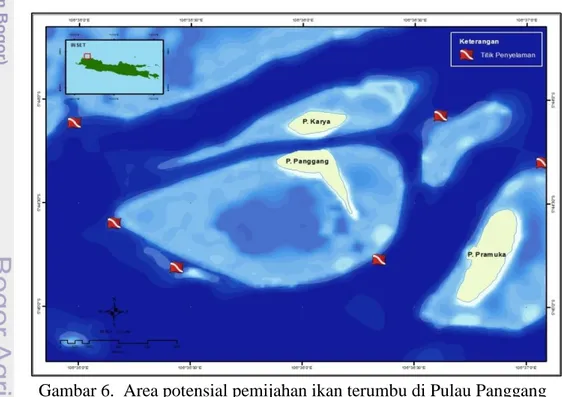

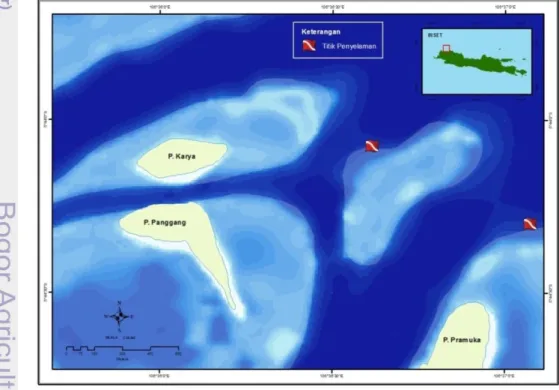

6. Area potensial pemijahan ikan terumbu Pulau Panggang ... 26

7. Area potensial pemijahan ikan terumbu APL Pulau Panggang ... 27

8. Area potensial pemijahan ikan terumbu Pulau Pramuka ... 28

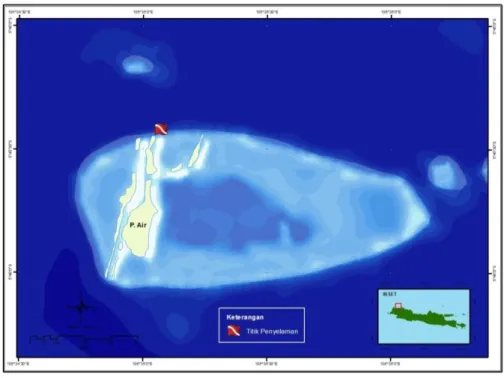

9. Area potensial pemijahan ikan terumbu Pulau Air ... 29

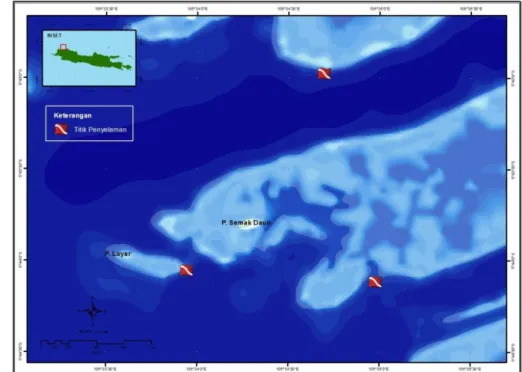

10. Area potensial pemijahan ikan terumbu Karang Lebar... 30

11. Area potensial pemijahan ikan terumbu Karang Congkak ... 31

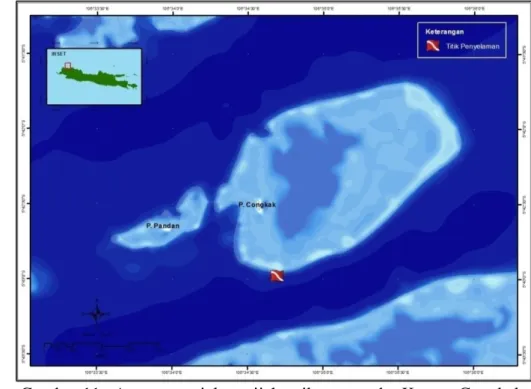

12. Area potensial pemijahan ikan terumbu Pulau Payung... 32

13. Histogram penutupan bentik terumbu pada kedalaman 3 meter ... 38

14. Histogram penutupan bentik terumbu pada kedalaman 8 meter ... 40

15. Indeks mortalitas karang dan rugositas pada kedalaman 3 meter ... 43

16. Indeks mortalitas karang dan rugositas pada kedalaman 8 meter ... 44

17. Dendrogram kelompok habitat dasar terumbu kedalaman 3 meter ... 48

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Data penutupan substrat hasil pengamatan lapang kedalaman 3 meter ... 62

2. Data penutupan substrat hasil pengamatan lapang kedalaman 8 meter ... 63

3. Hasil analisis program XLSTAT 2012.3.01 untuk kedalaman 3 meter ... 64

4. Hasil analisis program XLSTAT 2012.3.01 untuk kedalaman 8 meter ... 65

5. Matriks data program XLSTAT 2012.3.01 untuk kedalaman 3 meter... 66

6. Matriks data program XLSTAT 2012.3.01 untuk kedalaman 8 meter... 67

1

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administratif yang terletak di sebelah utara Provinsi DKI Jakarta, memiliki luas daratan mencapai 897,71 Ha dan luas perairan mencapai 6.997,50 Km2. Bentang geografis Kepulauan Seribu

berada antara 106°20’00’’ BT hingga 106°57’00’’ BT dan 5°10’00’’ LS hingga 5°57’ 00’’ LS, terdiri atas 105 gugus pulau yang memanjang dari Teluk Jakarta di selatan hingga ke utara yang berujung di Pulau Sebira yang berjarak kurang lebih 150 km dari pantai Jakarta Utara (Estradivari et al., 2009). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh TERANGI pada tahun 2007, Kepulauan Seribu

memiliki 62 marga karang keras dengan rerata penutupan 31,7%, 174 spesies ikan terumbu, 129 spesies makrobentos non-karang, 29 octocorallia, 7 spesies lamun, 18 spesies rumput laut, 24 spesies mangrove dan 29 spesies burung pantai, serta merupakan kawasan bertelur bagi 2 spesies penyu. Secara umum kawasan Kepulauan Seribu masih tergolong kawasan yang memiliki kekayaan biota yang tinggi, namun terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan kekayaan jenis yang signifikan teramati untuk komunitas ikan terumbu. Pada tahun 2003 tercatat terdapat 233 spesies, tahun 2005 terdapat 248 spesies, sedangkan pada tahun 2007 hanya tercatat 174 spesies ikan (Estradivari et

al., 2009). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tekanan ekologis pada

kawasan terumbu karang Kepulauan Seribu, khususnya terhadap komunitas ikan terumbu yang ada. Ikan terumbu adalah setiap individu ikan yang hidup pada ekosistem terumbu karang dan menghabiskan seluruh atau sebagian besar fase hidupnya dalam kawasan ekosistem tersebut (Sale, 2006). Dari segi ekonomi,

ikan terumbu merupakan salah satu komoditas perairan laut yang unggul dan banyak diminati, ikan-ikan jenis ini digolongkan kedalam kelompok ikan target (Adrim, 1993), contohnya adalah ikan dari famili Serranidae, Lutjanidae, Siganidae, Caesionidae, dan lain-lain. Kelompok ikan target inilah yang

menghadapi tekanan ekologis paling tinggi, khususnya dari kegiatan perikanan. Penggunaan racun dan bom, serta penangkapan yang berlebihan (over fishing) disinyalir merupakan penyebab dari berkurangnya kekayaan jenis ikan terumbu yang ada pada kawasan Kepulauan Seribu.

Banyak hal yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah penurunan jenis dan menjaga jumlah ketersediaan/stok ikan yang terdapat pada suatu kawasan, salah satunya adalah penerapan zona larang tangkap (Agardi, 1994). Salah satu karakter terumbu karang yang ditetapkan sebagai zona larang tangkap adalah kawasan yang menjadi lokasi pemijahan ikan. Habitat pemijahan dapat diartikan sebagai kawasan yang menjadi lokasi ikan melakukan proses pemijahan atau berkembang biak yang biasanya dilakukan secara masal atau agregasi, sehingga wilayah ini rentan terhadap adanya penangkapan berlebih (Russel, 2001). Oleh karena itu dibutuhkan penelitian untuk mengetahui habitat pemijahan di

Kepulauan Seribu.

Untuk mengidentifikasi kawasan yang menjadi lokasi potensial adanya pemijahan dilakukan dengan cara mengelompokkan atau mengklasifikasi beberapa tipe habitat yang ditemui dan memiliki tanda atau ciri pemijahan. Dalam pengelompokan tersebut tipe habitat yang ada akan dibandingkan sehingga dapat diketahui lokasi mana yang disinyalir menjadi lokasi pemijahan, metode ini disebut ekotipologi.

Mengetahui karakteristik terumbu karang yang menjadi habitat pemijahan sangat penting, sehingga dapat memprediksi distribusi dan waktu pemijahan, terutama pada ikan target. Hal ini sangat penting guna melindungi, mengatur, dan membangun zona larang tangkap, selain itu dengan mengetahui hal ini

masyarakat dapat menjaga kondisi ekosistem agar tetap terjaga sehingga tercipta perikanan yang berkelanjutan.

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi karakteristik habitat terumbu karang yang menjadi lokasi pemijahan ikan terumbu.

2. Membandingkan karakteristik habitat terumbu karang umum dengan habitat pemijahan ikan terumbu.

4

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kondisi Umum Geografi Kepulauan Seribu

Secara geografis, Kepulauan Seribu berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah Selatan berbatasan dengan daratan utama Pulau Jawa dengan Kecamatan Cengkareng, Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing dan Tangerang, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Laut Jawa (Selat Sunda).

Wilayah Kepulauan Seribu mempunyai kedalaman perairan yang bervariasi yaitu berkisar antara kurang dari 5 m hingga lebih dari 75 m. Setiap pulau umumnya dikelilingi oleh paparan pulau (island shelf) yang luasnya dapat mencapai 20 kali lebih luas dari pulau tersebut serta memiliki kedalaman laut kurang dari 5 m. Selain paparan pulau, setiap pulau juga memiliki daerah rataan karang (reef flat) yang luas dengan kedalaman 0,5-1,0 m pada saat air surut dengan jarak 60-80 m dari garis pantai.

Secara geologi gugus Kepulauan Seribu tergolong relatif muda, hal ini disebabkan inti utama batuan baru terbentuk kurang lebih 12.000 tahun sebelum masehi (Tomascik et al., 1997). Secara spesifik, pulau-pulau di kawasan tersebut dibentuk dari gosong terumbu. Gosong terumbu terbentuk karena pengaruh perubahan musim. Selama musim barat (Desember-Mei), air tawar yang mengalir dari Jawa, Sumatra, dan Kalimantan membawa kandungan nutrien yang

berpengaruh bagi terumbu karang. Kandungan nutrien tersebut menyebabkan jumlah fitoplankton, zooplankton, dan tutupan alga meningkat sehingga menekan

pertumbuhan karang dan menyebabkan karang memutih dan mati. Karang yang mati tersebut membentuk gosong dan secara akumulatif dapat membentuk pulau-pulau kecil setelah ratusan hingga jutaan tahun (Tomascik et al., 1997).

Wilayah Kepulauan Seribu merupakan ekosistem yang memiliki hamparan terumbu karang yang cukup luas dan relatif datar. Kawasan Kepulauan Seribu memiliki topografi daratan yang landai dengan ketinggian sekitar 0-2 meter di atas permukaan laut. Luas darat dapat berubah dipengaruhi oleh dinamika pasang surut yang tinggi pasangnya mencapai 1-1,5 meter. Terumbu di Kepulauan Seribu umumnya merupakan gosong terumbu (patch reef), yang secara evolusi geologis membentuk daratan pulau di permukaan lautnya.

2.2. Kondisi Oseanografi dan Klimatologi

Tipe iklim di Kepulauan Seribu adalah tropika panas dengan suhu maksimum mencapai 32 °C, minimum 21 °C, dan rata-rata mencapai 27 °C. Kelembaban udara rata-rata 80% yang dipengaruhi oleh variasi tekanan udara. Pada November hingga April berlangsung musim hujan dengan hari hujan berkisar antara 10 sampai 20 hari per bulan. Sementara musim kemarau terjadi pada Mei hingga Oktober dengan 4-10 hari hujan per bulan. Mengacu pada data TERANGI tahun 2000, curah hujan bulanan di Kepulauan Seribu tercatat rata-rata 142,54 mm dengan curah hujan terendah pada Juni (0 mm) dan tertinggi pada September (307 mm). Suhu air permukaan di Kepulauan Seribu pada musim barat berkisar antara 28,5-30,0 °C. Pada musim timur suhu air permukaan antara 28,5-31,0 °C. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada fluktuasi yang nyata antara musim barat dengan musim timur.

Kondisi pasang surut di Kepulauan Seribu dapat dikategorikan sebagai harian tunggal. Kedudukan air tertinggi dan terendah adalah 0,6 m dan 0,5 m di bawah duduk tengah. Rata-rata ketinggian air pada pasang perbani adalah 0,9 m dan rata-rata ketinggian air pada pasang mati adalah 0,2 m. Ketinggian air tahunan terbesar mencapai 1,10 m (Estradivari et al., 2009).

Keadaan angin pada kawasan ini dipengaruhi oleh musim angin barat dan musim angin timur. Biasanya musim angin barat terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, kecepatan angin yang bertiup dari arah barat daya sampai dengan barat laut adalah sebesar 7-20 knot/ jam. Pada bulan Desember sampai dengan Februari biasanya angin bertiup dengan kecepatan di atas 20 knot/ jam. Pada musim angin timur, kecepatan angin yang bertiup dari arah timur laut sampai tenggara berkisar antara 7-15 knot/jam, biasanya terjadi pada bulan Juli sampai dengan September. Sementara itu, pada musim peralihan yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Mei, dan antara bulan Oktober dan Nopember, angin bertiup dengan kecepatan relatif rendah.

Hasil survey TERANGI tahun 2007, didapatkan data kecepatan arus di sejumlah lokasi pengukuran dalam waktu yang berbeda, kecepatan arus di Kepulauan Seribu berkisar 0,6 cm/detik hingga 77,3 cm/detik. Kecepatan arus dipengaruhi kuat oleh angin dan sedikit pasang surut. Arus permukaan pada musim barat berkecepatan maksimum 0,5 m/detik dengan arah ke timur sampai tenggara. Gelombang laut yang terdapat pada musim barat mempunyai ketinggian antara 0,5-1,175 m, sedangkan pada musim timur 0,5-1,0 m.

2.3. Kondisi Umum Demografi

Terdapat 105 pulau di kepulauan Seribu, tetapi pulau yang dikatakan pulau berpenduduk hanya terdapat di 11 pulau, yaitu Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan, Pulau Sebira, Pulau Tidung Besar, Pulau Payung, Pulau Pari, Pulau Lancang Besar, dan Pulau Untung Jawa. Kondisi penduduk di Kepulauan Seribu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 jumlah penduduk sebanyak 19,255 jiwa dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 19,593 jiwa (Estradivari et al., 2009).

Pada tahun 2002, mata pencaharian penduduk yang mendominasi di Kepulauan Seribu ialah nelayan (69,36%) yang kemudian diikuti oleh mata pencaharian sebagai pedagang (10,39%). Jumlah penduduk terbesar yang berprofesi sebagai nelayan adalah Kelurahan Pulau Pari (84,51%) diikuti Kelurahan Pulau Panggang. Sedangkan kelurahan yang penduduknya paling sedikit berprofesi sebagai nelayan adalah Kelurahan Pulau Harapan (48,62%). Mata pencaharian penduduk yang mendominasi di Kepulauan Seribu menurut data TERANGI tahun 2003-2004 adalah nelayan sebanyak 5.430 orang, yang kemudian diikuti oleh mata pencaharian sebagai petani rumput laut sebanyak 5.238 orang diikuti oleh pekerjaan sebagai swasta sebesar 5.008 orang.

2.4. Ekosistem Terumbu Karang

2.4.1. Definisi Terumbu Karang

Terumbu karang (coral reefs) merupakan kumpulan (binatang) karang (reef corals), yang hidup di dasar perairan yang berupa batuan kapur (CaCO3) dan

memiliki kemampuan cukup kuat untuk menahan gaya gelombang laut

terutama dari kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang (filum Cnidaria, kelas Anthozoa, ordo Madreporaria/Scleractenia) dengan sedikit tambahan dari alga berkapur serta oragnisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat (Dahuri et al., 1996). Menurut Odum (1993), terumbu karang

merupakan bagian ekosistem yang dibangun oleh sejumlah biota (hewan maupun tumbuhan), yang terus menerus mengikat ion kalsium dan karbonat dari air laut sehingga menghasilkan endapan kapur yang menjadi rangka, kemudian secara keseluruhan tergabung membentuk suatu terumbu atau bangunan dasar kapur. Karang terbagi menjadi dua kelompok yaitu karang pembentuk terumbu (hermatipik) dan karang yang bukan pembentuk terumbu (ahermatipik). Karang hermatipik bersimbiosis dengan zooxanthellae, membutuhkan sinar matahari untuk membangun terumbu yang berasal dari endapan kapur. Karang ahermatipik tidak dapat membangun terumbu sehingga dikenal sebagai non-reef building

coral, pada umumnya tidak tergantung sinar matahari (Veron, 1996).

2.4.2. Faktor Pembatas Terumbu Karang

Sebaran karang tidak hanya terbatas secara horizontal namun juga terbatas secara vertikal. Pertumbuhan dan kecepatan tumbuh berkurang secara

eksponensial dengan kedalaman. Keanekaragaman, penyebaran dan petumbuhan karang tergantung pada kondisi lingkungannya. Kondisi ini pada kenyataannya tidak selalu tetap, akan tetapi seringkali berubah karena adanya gangguan, baik dari faktor alam maupun dari aktifitas manusia. Gangguan yang berasal dari alam berasal dari faktor biologis dan fisik-kimia. Faktor biologis adalah gangguan dari predator (Supriharyono, 2007). Faktor fisik-kimia yang mempengaruhi kehidupan dan/atau laju pertumbuhan karang antara lain :

1. Cahaya

Binatang karang bersimbiosis dengan algae zooxanthellae, sebagaimana telah diketahui bahwa algae tersebut melakukan fotosintesis, maka faktor cahaya sangat penting dalam kehidupan terumbu karang. Kompensasi binatang karang dengan cahaya adalah pada intensitas antara 200-700 fc (foot candle), (pada umumnya 300-500 fc) atau 15%-20% dari intensitas cahaya di permukaan, dengan kondisi tersebut menyebabkan terumbu karang umumnya tersebar di daerah tropis (Kanwisher and Wainwright 1967 in Supriharyono, 2007). Hal ini berkaitan pula dengan faktor kedalaman, penetrasi cahaya dapat mencapai kedalaman yang dalam pada kawasan yang memiliki perairan yang jernih. Secara umum terumbu karang dapat hidup dengan baik pada kedalaman kurang dari 20 meter (Supriharyono, 2007).

2. Kedalaman

Distribusi vertikal tergantung dari kedalaman, hal ini berhubungan dengan penetrasi cahaya yang dapat dimanfaatkan oleh karang, pada sebagian daerah masih maksimal hingga kedalaman 40 meter (Nontji, 2005).

3. Suhu

Suhu perairan berkaitan erat dengan proses metabolisme karang. Suhu rataan tahunan yang optimal dalam pertumbuhan karang adalah 23-25 oC, namun dalam Supriharyono (2007), suhu yang baik untuk habitat terumbu karang berkisar antara 25-29 oC, dengan toleransi minimum 16-17 oC dan toleransi maksimum 36 oC.

4. Salinitas

Salinitas berpengaruh dalam kehidupan karang. Menurut Nontji (2005), kisaran perubahan salinitas yang masih dapat ditoleransi berkisar antara 27-40 psu, namun juga ditemui terumbu karang yang hidup dengan nilai salinitas 42 psu di kawasan Teluk Persia. Supriharyono (2007), menyatakan bahwa binatang karang hidup subur pada kisaran salinitas 34-36psu.

5. Sedimentasi

Pengaruh sedimen dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Sedimen dapat langsung mematikan hewan karang bila ukurannya terlalu besar sehingga menutupi polip karang (Supriharyono, 2007). Pengaruh tidak langsungnya adalah berkurangnya intensitas cahaya sehingga menghambat laju fotosintesis. 6. Oksigen terlarut

Oksigen terlarut dapat mempengaruhi kehidupan karang, nilai optimum yang dibutuhkan untuk metabolism di perairan terumbu karang adalah >4,0 mg/l atau

>80% saturasi (Clark, 1996). 7. Kandungan nutrien

Ekosistem terumbu karang merupakan kawasan yang minim unsur hara, masukan nutrien yang berlebihan dapat meningkatkan pertumbuhan alga sehingga terjadi kelimpahan yang berlebihan, hal ini dapat menghambat pertumbuhan karang karena terjadi kompetisi ruang (Effendi, 2003). Bila hal ini berlangsung dalam waktu yang lama akan menyebabkan kematian pada terumbu karang di kawasan tersebut karena alga umumnya cenderung lebih cepat laju pertumbuhannya daripada terumbu karang.

8. Arus dan substrat dasar

Pertumbuhan dari terumbu karang menurut Sukarno (1983), dipengaruhi juga oleh arus dalam laut dan substrat dasar perairan. Arus diperlukan karang terutama untuk menyuplai makanan berupa mikroplankton, juga membersihkan permukaan karang dari endapan material tersuspensi (Dahuri, 2003). Menurut Rachmawati (2001), kecepatan arus dan turbulensi mempengaruhi morfologi dan komposisi taksonomi karang terumbu.

2.4.3. Rugositas Terumbu Karang

Rugositas merupakan suatu bentuk pengukuran sederhana yang biasa digunakan untuk menggambarkan kekasaran atau bentuk permukaan dasar perairan (Magno dan Villanoy, 2006), dalam ekologi kelautan rugositas

menggambarkan kerutan atau kekasaran dari bentuk terumbu karang. Rugositas memiliki beberapa sebutan lain, yaitu kompleksitas habitat, kompleksitas topografi, dan kemajemukan substrat (Beck, 1998). Menurut perkembangan dalam dunia kelautan saat ini, rugositas sangat berpengaruh terhadap

keanekaragaman spesies (Gratwicke dan Speight, 2005).

Kekasaran bentuk permukaan dasar termasuk parameter ekologi yang penting (Friedlander dan Parrish, 1998). Area yang memiliki kemajemukan habitat makin tinggi, lebih disukai oleh ikan terumbu dan lebih memiliki tempat untuk tumbuh bagi alga, terumbu karang dan biota bentik yang lain (Rooney, 1993 ; Mumby, 2006). Rugositas juga berhubungan dengan karakteristik dari komunitas ikan, penutupan terumbu karang, jenis gangguan yang dialami suatu lokasi dan penyerapan nutrient (Kuffner et al., 2007 ; Anderson dan Precht, 1995 ; Cooper et al., 2009)

2.5. Pemijahan Ikan Terumbu

Berkembang biak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Ikan pada umumnya melakukan proses perkembangbiakan dengan cara memijah. Pada beberapa spesies ikan, proses pemijahan ini dilakukan dengan cara beramai-ramai/masal.

2.5.1. Klasifikasi Ikan Terumbu

Setiap individu ikan yang hidup di dalam ekosistem terumbu karang dikenal dengan istilah ikan terumbu (Choat dan Bellwood, 1991). Ikan tersebut menghabiskan masa hidupnya, dari fase juvenil sampai dewasa di kawasan terumbu karang. Habitat terumbu karang yang kaya dan bervariasi sangat bermanfaat untuk kehidupan ikan-ikan tersebut (Wheeler, 1975). Asosiasi ini dapat terjadi karena ekosistem terumbu karang kaya akan bahan makanan, selain itu bentuk-bentuk pertumbuhan karang digunakan sebagai tempat perlindungan dari predator yang ada. Keberadaan ikan di dalam kawasan ekosistem terumbu karang sangat di pengaruhi oleh tingkat kesehatan terumbu karang yang ada, selain itu kerumitan bentuk substrat (landai, tebing, dan terdapat goa-goa) serta jenis substrat (pasir, lumpur, dan batu) juga berpengaruh pada keberadaan ikan terumbu di kawasan tersebut (Hutomo, 1986).

Kelompok ikan terumbu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok ikan yang kadang-kadang berada di daerah terumbu karang (contoh : family Scrombidae, Mytophidae, Sphyraenidae, Caesionidae, dan hiu) dan kelompok ikan yang menggantungkan seluruh hidupnya pada ekosistem terumbu karang (contoh : family Pomacentridae). Sale (2002), mengelompokkan ikan terumbu menjadi tiga kelompok famili utama berdasarkan keeratan hubungannya

dengan terumbu karang, yaitu: Labroid : Labridae (wrasses), Scaridae (parrotfish), dan Pomacentridae (damselfish); Acanthuroid: Acanthuridae (surgeonfishes), Siganidae (rabbitfishes), Zanclidae (mooris idol), dan; Chaetodontid:

Chaetodontidae (butterflyfishes) dan Pomacanthidae (angelfish).

2.5.2. Definisi Pemijahan

Pemijahan merupakan proses alami yang dilakukan tiap makhluk hidup dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Proses

pemijahan pada ikan belangsung dengan pelepasan sel telur oleh betinayang kemudian diikuti dengan penyemprotan sel sperma oleh pejantan. Agregasi adalah kondisi berkumpulnya satu spesies dalam jumlah yang sangat banyak untuk tujuan tetentu, salah satunya adalah untuk memijah.

Agregasi pemijahan merupakan suatu fenomena di mana ikan dari suatu kelompok spesies yang sama berkumpul dengan tujuan bereproduksi dalam jumlah yang tinggi (Colin et al., 2003). Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab terjadinya pemijahan agregasi antara lain : memungkinkan ikan

menemukan pasangan dan menyamakan kesiapan fisiologis untuk memijah, serta meningkatkan kemampuan bertahan hidup dari serangan predator (Russel, 2001).

2.5.3. Ciri-ciri dan Tipe Pemijahan Agregasi

Terdapat beberapa tanda yang dapat diperhatikan dalam memperkirakan terjadinya pemijahan agregasi. Menurut Muljadi et al. (2001) selain

bertambahnya jumlah ikan dalam suatu lokasi, terdapat beberapa perilaku yang merupakan ciri-ciri dari terjadinya pemijahan agregasi, yaitu :

1. Adanya kumpulan kelompok kecil ikan yang bermigrasi menuju ke satu wilayah terumbu tertentu.

2. Terkadang dijumpai agresi antara ikan jantan dengan jantan yang lain. 3. Perubahan warna yang tidak dijumpai pada waktu atau lokasi lain (khusus

untuk sejumlah spesies tertentu).

4. Luka gigitan yang masih segar pada tubuh ikan 5. Perut betina bunting sehingga terlihat bengkak.

6. Ikan terlihat berenang atau merapat di substrat secara berpasangan. 7. Ikan bermanuver untuk melepaskan gametnya.

Menurut Domeier et al., (2002) pemijahan agregasi terbagi menjadi 2 tipe, yaitu:

1. Resident spawning aggregation (agregasi menetap). Tipe pemijahan ini berlangsung singkat (1-2 jam). Waktu terjadinya spesifik dalam satu hari dari beberapa hari, dapat berlangsung sepanjang tahun, serta terdapat migrasi singkat ke lokasi pemijahan yang biasanya berukuran kecil dan terletak tidak jauh dari habitat ikan.

2. Transient spawning aggregation (agregasi sementara). Tipe pemijahan ini berlangsung selama beberapa hari atau minggu, terjadi pada beberapa bulan dalam 1 tahun, dipengaruhi oleh fase bulan. Berlangsung tidak sepanjang tahun serta melibatkan migrasi yang panjang menuju lokasi pemijahan yang berukuran besar (10-100 km).

2.6. Habitat Pemijahan Ikan Terumbu

Menurut Russel (2001), terdapat hubungan antara pemijahan dengan fase bulan. Fase bulan mempengaruhi keadaan arus pasang surut, hal ini berhubungan dengan penyebaran larva ikan. Arus yang kencang memungkinkan larva lansung

terbawa ke laut terbuka, sehingga terhindar dari predator serta tingkat bertahan hidupnya meningkat. Tempat pemijahan memiliki karakteristik arus yang kuat yang bergerak menjauhi terumbu karang.

Menurut Heyman et al. (2004), terdapat faktor lain yang dapat

mempengaruhi pemijahan agregasi, yaitu suhu, kecepatan arus dan arah arus. Suhu yang diamati adalah suhu udara, permukaan, dan lokasi pemijahan. Suhu menjadi faktor penting karena pada pemijahan spesies tertentu sangat dipengaruhi oleh kondisi suhu perairan. Kecepatan dan arah arus berpengaruh langsung pada penentuan penyebaran larva ikan.

Yayasan Taka (2003) menyebutkan bahwa lokasi pemijahan biasanya berupa lokasi yang berada pada terumbu karang yang berbentuk

semenanjung/menjorok ke laut lepas. Bentuk topografi dasar perairan juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi. Ketersediaan gua dan celah

karang memungkinkan betina untuk bersembunyi setelah pemijahan, sebab setelah proses pemijahan ikan menjadi sangat rentan baik terhadap predator maupun penangkapan berlebih oleh manusia. Proses pemijahan membuat ikan tersebut melemah, sehingga sangat memerlukan tempat untuk berlindung.

16

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

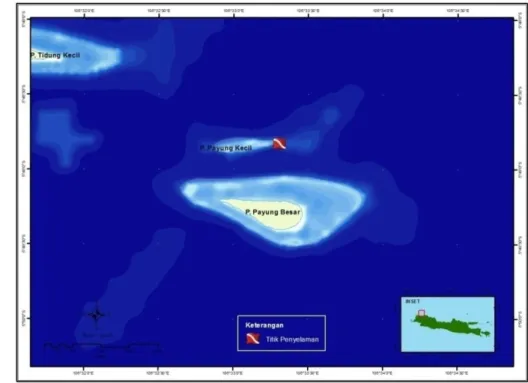

Lokasi penelitian berada di dalam wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, yang berlangsung selama 9 bulan, dimulai pada bulan Oktober 2010 hingga bulan Juni 2011. Waktu pengambilan data disesuaikan dengan fase lunar, yaitu pada bulan gelap (baru/mati), peralihan, dan terang (purnama). Stasiun penelitian tersebar di perairan Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Air, Karang Lebar, Karang Congkak, dan Pulau Payung (Gambar 1).

3.2. Alat dan Bahan

Tabel 1. Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian

No Alat & Bahan Kegunaan

1 Alat Selam SCUBA Untuk pengamatan dan pengambilan data 2 Senter selam Untuk pengamatan

3 Roll meter dan rantai Acuan transek garis 4 Underwater camera Dokumentasi

5 Sabak dan alat tulis Untuk mencatat data

6 Tali Pengambilan data

7 GPS Untuk menetapkan referensigeografis

17 Gambar 1. Lokasi pengamatan habitat pemijahan di Kepulauan Seribu

3.3. Metode Pengambilan Data

Terdapat beberapa tahapan dalam pengambilan data pada penelitian ini. tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahapan utama, yaitu (1) tahap pencarian lokasi, dan (2) tahap pengumpulan data habitat dasar.

3.3.1 Pencarian Lokasi Pemijahan

Pencarian lokasi pemijahan dilukukan dalam tiga tahap, yaitu : 1. Pengumpulan informasi

Informasi mengenai lokasi pemijahan agregasi didapatkan dengan cara

mencari dan mengolah data sekunder serta data sosial ekonomi dari penduduk dan nelayan setempat.

2. Pendugaaan lokasi pemijahan

Lokasi potensial agregasi pemijahan dapat diperkirakan dengan

memanfaatkan data penginderaan jauh satelit yang kemudian dicocokan dengan profil geomorfologi dari sejumlah lokasi agregasi pemijahan yang telah dikaji dan dipublikasikan secara ilmiah. Beberapa rujukan yang digunakan adalah Heyman et al. (2004), Colin et al. (2003), dan Domeier et

al. (2002).

3. Pengamatan lokasi

Pengamatan lokasi potensial yang diperoleh dilakukan melalui aktivitas survei penyelaman selama periode bulan tertentu. Hal-hal yang diamati dalam kegiatan ini adalah keberadaan tanda pemijahan dan jenis ikan terumbu dengan tanda pemijahan yang adijumpai di lokasi tersebut. Tujuh tanda pemijahan telah disebutkan pada Sub-bab 2.5.3, halaman 14.

3.3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada 3 periode, yaitu bulan gelap, terang, dan peralihan, yang terdiri dari 2 tahap, yaitu :

1. Pengambilan data kondisi habitat

Pengambilan data kondisi habitat di lokasi potensial pemijahan terdiri dari 3 bagian, yaitu :

Pemetaan lokasi

Pemetaan lokasi dilakukan untuk menggambarkan kondisi titik pengambilan data (tanjung, teluk, celah antar pulau).

Pengamatan topografi dasar perairan

Pengukuran dilakukan menggunakan tali/rantai sepanjang 10-20 meter yang dibentangkan sejajar dengan transek garis, dengan jarak kurang lebih 10 cm mengikuti kontur dasar perairan (Fuad, 2010).

Gambar 2. Metode pengambilan data topografi (Fuad, 2010)

Pengambilan data penutupan substrat

Pengambilan data penutupan substrat menggunakan transek garis menyinggung yang dibentangkan sejajar garis pantai dengan panjang 60 meter. Pencatatan dan pengukuran biota pengisi substrat dasar sesuai dengan kode pada tiap kelompok pengisi habitat dasar terumbu menurut English et al., (1994) disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Bentuk pertumbuhan substrat dasar (English et al., 1994)

Kategori Kode

Dead Corals DC

Dead Corals with Algae DCA

Karang Keras (Hard Corals) HC

Acropora Branching ACB Encrusting ACE Submassive ACS Digitate ACD Tabulate ACT Non-Acropora Branching CB Encrusting CE Submassive CS Foliose CF Massive CM Mushroom CMR Millepora CME Heliopora CHL Soft Corals SC Sponges SP Zoanthids ZO Others OT Algae Algae Assemblage AA Coralline Algae CA Halimeda HA Macro Algae MA Turf Algae TA Abiotik Sand S Rubble R Silt SI Water WA Rock RC

Gambar 3. Metode pengambilan data substrat (Estradivari et al. 2009) 2. Pengambilan data ikan

Pengambilan data ikan dilakukan dengan menggunakan Underwater Visual

Census (UVC) mengikuti kontur perairan sampai di dasar perairan (Yayasan

Taka, 2003). Perlu juga dilakukan pendokumentasian pada saat terjadinya pemijahan agregasi.

3.4. Metode Analisis Data

Gambar 5. Diagram alir proses analisis data.

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari 2 tahap, yaitu : (1) Pengolahan data substrat

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan kondisi habitat lokasi potensial pemijahan. Keluaran dari proses ini menghasilkan gambaran penutupan

Data Lapangan

Proses 1

(pengolahan data substrat)

Persentase penutupan substrat Indeks Mortalitas Karang Indeks Kemajemukan Habitat Excel 2007 Proses 2 (Analisis Kelompok) XLSTAT 2012

Ekotipologi Habitat Pemijahan Ikan Terumbu

substrat dasar berdasarkan persentase, indeks kematian karang (IMK), dan indeks kemajemukan habitat (rugositas).

(2) Analisis kelompok

Analisis kelompok dilakukan berdasarkan keluaran yang diperoleh dari tahap pertama. Tahap ini menghasilkan dendrogram yang menunjukkan kelompok tipe habitat dari setiap lokasi, berdasarkan nilai similaritas masing-masing lokasi tersebut.

3.4.1. Persentase Penutupan Substrat Dasar

Kondisi penilaian ekosistem terumbu karang berdasarkan persentase penutupan karang (Gomez and Yap, 1988) adalah :

Tabel 3. Kisaran tingkat persentase penutupan karang Persentase Penutupan (%) Kategori

0-24.9 Buruk

25-49.9 Sedang

50-74.9 Baik

75-100 Sangat baik

Persentase penutupan substrat dasar dihitung dengan menggunakan rumus (English et al., 1994) :

... (1)

Keterangan :

Ci = persentase penutupan substrat dasar untuk lifeform kategori ke-i (%)

ni = panjang transek garis untuk lifeform kategori ke-i (cm)

L = panjang transek garis (cm)

100

L

n

C

i i3.4.2. Indeks Mortalitas Karang

Indeks ini digunakan untuk mengetahui rasio kematian karang, selain itu dapat juga memperlihatkan perubahan karang hidup menjadi karang mati. Nilai indeks ini berkisar dari 0-1, semakin mendekati 0 berarti rasio kematian karang yang terjadi di kawasan tersebut semakin kecil, sedangkan semakin mendekati 1 berarti semakin besar rasio kematian karang yang ada. Rumus perhitungan indeks mortalitas karang adalah (Gomez and Yap, 1988):

... (2)

Keterangan :

Im = Indeks Mortalitas

Cd = persentase penutupan karang mati

Cdl = persentase persentase penutupan karang mati + karang hidup

3.4.3. Indeks Kemajemukan Habitat (Rugositas)

Rugositas habitat ditunjukkan oleh nlai indeks yang didapatkan dari pengukuran topografi dasar terumbu. Nilai indeks berkisar antara 0-1, semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa kemajemukan habitat di lokasi tersebut semakin rendah, sedangkan semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa kemajemukan habitat semakin tinggi. Penghitungan Indeks Rugositas menggunakan rumus :

... (3)

Keterangan :

C = Indeks Rugositas

d = panjang rantai yang mengikuti kontur dasar ke-i (m) l = panjang total rantai (8 m)

dl d m C C I

3.4.4. Analisis Kelompok

Analisis kelompok (Cluster Analysis) dimaksudkan untuk

mengelompokkan unit-unit statistik ke dalam kelompok-kelompok yang homogen dari sejumlah variabel. Analisis menggunakan software XLSTAT 2012. 3.01 dengan metode Unweighted Paired Group Method Aritmetic Average-Linkage

Clustering (UPGMA). Metode ini bersifat deskriptif, yang berarti tidak satu pun

variabel mempunyai peran yang lebih penting dari variabel yang lain. Indeks similaritas Canberra digunakan untuk menentukan pola

pengelompokan habitat berdasarkan analisis kelompok yang menggunakan data (1) persen penutupan organisme bentik, (2) rasio kematian karang, serta (3) nilai rugositas pada setiap tipe habitat. Data komposisi organisme bentik (parameter biologis) yang digunakan untuk mengelompokkan habitat adalah berbagai bentuk pertumbuhan karang batu, karang mati, dan biota habitat dasar lainya. Bila nilai Si yang diperoleh semakin mendekati 0, maka tingkat kesamaannya rendah,

sedangkan bila nilai yang diperoleh semakin mendekati 1 maka nilai kesamaanya tinggi. Rumus indeks Canberra adalah (Krebs, 1999) :

... (3)

Keterangan :

Si = Indeks Similaritas Canberra

Aij = Nilai parameter ke-i pada stasiun ke-j

Bik = Nilai parameter ke-i pada stasiun yang lain

26

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Eksplorasi Kegiatan Pemijahan Ikan Terumbu

4.1.1. Lokasi Potensial Pemijahan Ikan Terumbu

Penentuan lokasi potensial pemijahan ikan terumbu di Kepulauan Seribu didasarkan pada hasil wawancara nelayan sekitar. Informasi tersebut menyatakan terdapat 7 area potensial pemijahan, yaitu Pulau Panggang, APL Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Air, Karang Lebar, Karang Congkak, dan Pulau Payung.

Area Pulau Panggang memiliki tiga lokasi pengamatan, yaitu di bagian barat (BPG), timur (TPG), serta selatan (SPG) (Gambar 6). Secara geografis area Pulau Panggang memiliki beting terumbu yang cukup luas, serta terdapat goba dan hamparan lamun yang mengelilinginya rataan terumbu di dalamnya.

Ketiga lokasi pengamatan terletak di tempat yang memungkinkan adanya aliran arus yang cukup kuat, yaitu terletak di tanjungan, chanel/celah pertukaran air, dan menghadap ke laut lepas. BPG yang berada di bagian barat terletak di ujung tanjung gosong karang Pulau Panggang. TPG yang berada di bagian timur merupakan saluran pertukaran air ke arah goba dan sebaliknya, begitu juga SPG di bagian selatan. Pertukaran air pada area tersebut biasanya terjadi pada saat pasang maupun surut.

APL Pulau Panggang merupakan gosong karang yang terletak di tengah-tengah Pulau Pramuka, Pulau Panggang, dan Pulau Karya. Kawasan ini

merupakan area yang dilindungi. Menurut informasi yang didapatkan dari nelayan setempat, kawasan ini merupakan lokasi penangkapan ikan yang baik sebelum menjadi area perlindungan. Gambar 7 menunjukkan satu lokasi potensial yang terdapat di area tersebut.

APL memiliki satu lokasi pengamatan, yang terletak di bagian tanjung dekat dengan gosong Pulau Karya (Gambar 7). Lokasi potensial APL merupakan daerah tanjungan yang menghadap ke laut lepas, selain itu di bagian timur gosong APL terdapat padang lamun yang cukup luas.

Pulau Pramuka merupakan salah satu pulau berpenghuni, dan merupakan pusat pemerintahan dan administrasi Kepulauan Seribu. Gambar 8 menunjukkan bahwa Pulau Pramuka dikelilingi oleh beting terumbu yang cukup luas dan tidak memiliki goba seperti di Pulau Panggang. Hamparan lamun dapat dijumpai di bagian utara, timur, selatan, dan di beberapa titik di bagian barat.

Gambar 8. Area potensial pemijahan ikan terumbu Pulau Pramuka Melihat geomorfologi kawasannya, ditetapkan ada satu area potensial pemijahan di Pulau Pramuka, yaitu UPR (Gambar 8). Lokasi pengamatan ini terletak di ujung utara yang merupakan daerah tanjungan dan berdekatan dengan kanal yang berbatasan dengan Gosong Pramuka di utara dan dengan perairan Laut Jawa di timur, sehingga diperkirakan akan ada aliran arus yang kuat di sana.

Kondisi geografis Pulau Air tampak dalam Gambar 9. Area ini memiliki kemiripan dengan Pulau Panggang, yaitu memiliki goba di tengah-tengah gosong karang, selain itu Pulau Air juga memiliki hamparan lamun yang cukup luas di sekeliling gosongnya. Pulau Air memiliki terusan buatan yang membentang dari utara hingga selatan yang membagi pulau tersebut menjadi beberapa pulau kecil.

Gambar 9. Area potensial pemijahan ikan terumbu Pulau Air Lokasi pengamatan di area Pulau Air terdapat di bagian utara (AIR) (Gambar 9), di sekitar pintu terusan buatan. Terusan ini menjadi salah satu saluran air dari arah utara ke selatan maupun sebaliknya. Kondisi tersebut membuat arus di lokasi ini tergolong cukup kuat.

Karang Lebar merupakan area yang memiliki gosong karang paling luas di antara area potensial pemijahan yang lain. Area ini juga memiliki goba yang besar di tengah-tengah gosong karangnya. Hamparan lamun yang luas juga ditemukan di area Karang Lebar. Menurut informasi dari nelayan sekitar, jaman dahulu lokasi ini merupakan feeding ground bagi Dugong. Lokasi potensial

pemijahan ikan terumbu di area Karang Lebar tersaji dalam Gambar 10, yaitu KBL (Karang Balik Layar), yang berada di bagian barat, dan TJP (Tanjung Penyu), di bagian selatan.

Gambar 10. Area potensial pemijahan ikan terumbu Karang Lebar

Lokasi TJP terletak di chanel aliran air, sedangkan KBL berada di sekitar Gosong Semak Daun. KBL berada pada bagian ujung timur, yang merupakan tanjungan Gosong Balik Layar. Berdasarkan kondisi geografis tersebut kedua lokasi potensial di area Karang Lebar tergolong memiliki kondisi arus yang cukup kuat. Gosong Karang Congkak berada di sebelah utara Karang Lebar (Gambar 11). Area ini merupakan daerah paling utara dari wilayah penelitian. Kondisi geografis Gosong Karang Congkakditandaidengan goba yang berada di tengah-tengah gosong karang tersebut, selain itu juga terdapat hamparan lamun yang cukup luas di sekelilingnya.

Gambar 11. Area potensial pemijahan ikan terumbu Karang Congkak Lokasi pengamatan (KCK) berada pada bagian ujung selatan (Gambar 11). Seperti halnya pada beberapa lokasi lain, titik pengamatan ini berada di tanjungan yang terletak di bagian selatan. Kondisi morfologi yang ada di KCK mengakibatkan lokasi pengamatan tersebut memiliki arus yang cukup kuat.

Wilayah penelitian paling selatan adalah area potensial pemijahan Pulau Payung (Gambar 12). Area Pulau Payung terdiri dari dua gosong, yakni gosong Pulau Payung Besar dan Pulau Payung Kecil. Area ini merupakan area yang paling terbuka dibandingkan dengan area potensial yang lain. Hamparan lamun di ditemukan di sekeliling Pulau Payung Besar dan Pulau Payung Kecil.

Pengamatan di lakukan di gosong Pulau Payung Kecil (gambar 12). Lokasi potensial PAY berada pada bagian ujung timur gosong, serta berada pada celah di antara gosong luar dan gosong dalam. Berdasarkan kondisi geografis yang telah disebutkan, menunjukkan lokasi pengamatan PAY memiliki kondisi arus yang cukup kuat.

Gambar 12. Area potensial pemijahan ikan terumbu Pulau Payung Pengamatan kondisi geografis dan morfologis yang dilakukan

menunjukkan adanya kemiripan dari kesepuluh lokasi potensial pemijahan ikan terumbu Kepulauan Seribu. Kesepuluh lokasi potensial yang ditemukan berada di kawasan yang memiliki arus kuat (daerah tanjung dan saluran air/chanel),

menghadap atau dekat dengan laut lepas, dan terdapat hamparan lamun yang cukup luas disekitarnya. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat 3 lokasi (TPG, SPG, dan TJP) yang terletak di chanel/saluran air menuju ke dalam goba, 5 lokasi yang terletak di tanjungan (BPG, UPR, KBL, KCK, dan PAY), serta 2 lokasi (AIR dan APL) terletak di daerah pergerakan air dari laut lepas dan sebaliknya.

Ciri geomorfologis yang ditemukan sesuai literatur yang ada. Menurut Domeier et al. (2002), hasil penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa terdapat 21% kegiatan pemijahan yang ditemukan pada daerahtanjung, 54% ditemukan di tepi bagian luar terumbu karang (menghadap ke laut), dan 47% di

kanal antar dua pulau (channel). Ciri tersebut erat hubungannya dengan kondisi arus yang ada di lokasi potensial pemijahan. Hubungan kecepatan dan arah arus dengan kegiatan pemijahan menurut Heyman et al. (2004), adalah arus yang kencang memungkinkan larva lansung terbawa ke laut terbuka maupun ke lokasi berlindung (daerah lamun). Hal ini mengakibatkan telur yang telah dibuahi terhindar dari predator sehingga tingkat bertahan hidupnya meningkat.

Ciri berikutnya yang dijumpai di setiap lokasi pengamatan yaitu ketersediaan hamparan lamun yang cukup luas. Padang lamun yang terdapat di sekitar lokasi potensial pemijahan penting perannya dalam mendukung tingkat hidup dari larva serta juvenil ikan yang baru. Hamparan lamun tersebut

merupakan tempat menempel telur-telur ikan yang telah dibuahi, selain sebagai nursery dan feeding ground bagi larva dan juvenil ikan sebelum mereka kembali lagi ke wilayah terumbu karang.

4.1.2. Tanda Pemijahan yang Ditemukan

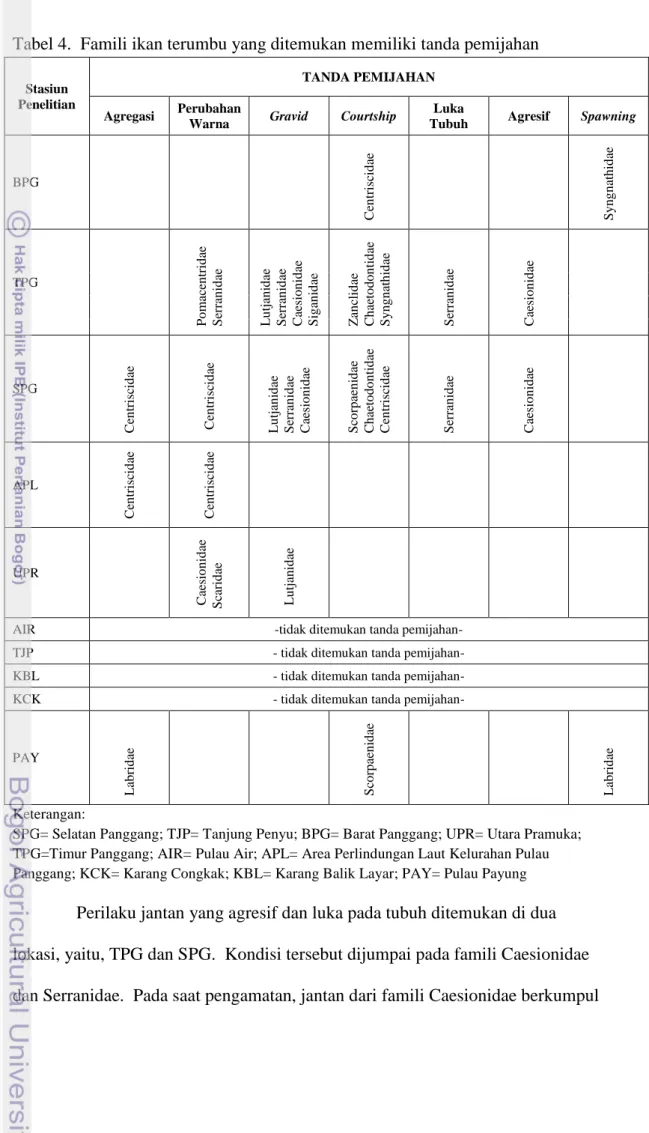

Pengamatan tanda pemijahan dilakukan di sepuluh lokasi yang berada pada tujuh area potensial, dengan mengikuti penanggalan berdasarkan fase bulan. Tabel 4 menunjukkan hasil pengamatan yang diperoleh dari tiap lokasi. Pada

Tabel 4 tampak bahwa terdapat tujuh tanda pemijahan yang ditemukan di lima lokasi, yaitu BPG, TPG, SPG, APL, dan PAY, selain itu juga disajikan famili ikan terumbu yang dijumpai memiliki tanda pemijahan. Pengamatan yang dilakukan menemukan sebelas famili ikan terumbu yang memiliki tanda pemijahan.

Tabel 4. Famili ikan terumbu yang ditemukan memiliki tanda pemijahan

Stasiun Penelitian

TANDA PEMIJAHAN Agregasi Perubahan

Warna Gravid Courtship

Luka

Tubuh Agresif Spawning

BPG Ce n tri sc id ae Sy n g n at h id ae TPG Po m ac en tri d ae S erra n id ae Lu tj an id ae S erra n id ae Ca esio n id ae S ig an id ae Zan cli d ae Ch ae to d o n ti d ae S y n g n at h id ae S erra n id ae Ca esio n id ae SPG Ce n tri sc id ae Ce n tri sc id ae Lu tj an id ae S erra n id ae Ca esio n id ae S co rp ae n id ae Ch ae to d o n ti d ae Ce n tri sc id ae S erra n id ae Ca esio n id ae APL Ce n tri sc id ae Ce n tri sc id ae UPR Ca esio n id ae S ca rid ae Lu tj an id ae

AIR -tidak ditemukan tanda pemijahan- TJP - tidak ditemukan tanda pemijahan- KBL - tidak ditemukan tanda pemijahan- KCK - tidak ditemukan tanda pemijahan- PAY Lab rid ae Sco rp ae n id ae Lab rid ae Keterangan:

SPG= Selatan Panggang; TJP= Tanjung Penyu; BPG= Barat Panggang; UPR= Utara Pramuka; TPG=Timur Panggang; AIR= Pulau Air; APL= Area Perlindungan Laut Kelurahan Pulau Panggang; KCK= Karang Congkak; KBL= Karang Balik Layar; PAY= Pulau Payung

Perilaku jantan yang agresif dan luka pada tubuh ditemukan di dua lokasi, yaitu, TPG dan SPG. Kondisi tersebut dijumpai pada famili Caesionidae dan Serranidae. Pada saat pengamatan, jantan dari famili Caesionidae berkumpul

dan berenang mengitari liang yang menjadi tempat persembunyian para betina, sedangkan jantan famili Serranidae ditemukan dalam kondisi terluka.

Pertarungan antar jantan lebih banyak dijumpai pada famili ikan yang melakukan courtship. Courtship dilakukan oleh famili ikan yang tidak melakukan pemijahan agregasi (Claydon, 2004). Pemijahan pada ikan tersebut dilakukan antar pasangan (satu jantan dan satu betina). Courtship behavior ditemukan di empat lokasi, yaitu BPG, TPG, SPG, dan PAY. Selama pengamatan dijumpai lima famili ikan terumbu yang melakukan courtship, yaitu Centriscidae, Zanclidae, Chaetodontidae, Syngnathidae, dan Scorpaenidae.

Perubahan warna tubuh merupakan salah satu cara yang dilakukan ikan jantan dalam menarik perhatian betina (Muljadi et al., 2001). Bagian tubuh dari ikan jantan pada beberapa famili biasanya akan berubah warna menjadi lebih terang atau mencolok selama musim memijah. Pada penelitian ini dijumpai tiga famili ikan dengan perubahan warna pada bagian tubuhnya, yaitu Centriscidae, Serranidae, dan Pomacentridae. Famili ikan tersebut ditemukan di dua lokasi yaitu TPG dan APL.

Perubahan warna tubuh tidak hanya dijumpai pada ikan jantan. Perubahan warna yang terjadi pada ikan betina biasanya terdapat pada bagian perut (dari pactoral sampai anal). Perubahan warna perut pada ikan betina terjadi karena kondisi gravid. Gravid merupakan tanda bahwa betina telah siap memijah (Colin et al., 2003). Hal tersebut ditunjukkan dengan bagian perut yang

membengkak karena adanya telur yang telah matang dan siap dibuahi. Gravid dijumpai di TPG, dan SPG pada famili Lutjanidae, Serranidae, Caesionidae, dan Siganidae.

Beberapa famili ikan melakukan agregasi sebelum proses pemijahan berlangsung. Kondisi ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat hidup dari larva serta ikan dewasa yang melakukan pemijahan. Menurut Claydon (2004), salah satu bentuk adaptasi dalam meningkatkan tingkat hidup dari larva serta indukan pada proses pemijahan adalah dengan melakukan agregasi. Agregasi ditemukan di SPG, APL, dan PAY. Famili ikan yang melakukan agregasi adalah

Centriscidae dan Labridae.

Spawning atau pemijahan dilakukan dengan cara menyemprotkan sel

telur dan sel sperma bersamaan. Menurut Claydon (2004), proses ini dilakukan dengan gerakan berenang ke atas menjauhi terumbu karang/substrat. Gerakan tersebut dilakukan agar sel telur yang telah dibuahi dapat langsung tersapu oleh arus perairan. Hasil ekslporasi kegiatan pemijahan yang disajikan pada subbab ini menunjukkan bahwa sebagian besar tanda pemijahan ditemukan di daerah

tanjungan dan saluran air. Kobara (2009) menyebutkan bahwa daerah tanjung merupakan lokasi vital bagi ikan terumbu yang melakukan tipe pemijahan sementara/transient.

Selama masa pengamatan ditemukan dua kegiatan pemijahan. Kedua kegiatan pemijahan yang ditemukan memiliki perbedaan proses. Pada famili Labridae, proses pemijahan dilakukan seperti proses yang telah dijelaskan, namun pada famili Syngnathidae induk jantan ditemukan sedang meletakkan telur yang telah dibuahi pada celah-celah karang. Hal ini disebabkan karena perbedaan tipe perkembangbiakan, famili Syngnathidae termasuk dalam famili yang melakukan

4.2. Kondisi Habitat Dasar Terumbu Karang

4.2.1. Penutupan Bentik Terumbu Karang

Menilik hasil eksplorasi kegiatan pemijahan ikan terumbu di sepuluh lokasi potensial pemijahan dalam kawasan Kepulauan Seribu, dilakukan pengambilan data kondisi habitat atau substrat. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui karakteristik habitat pemijahan yang terdapat di kawasan Kepulauan Seribu. Pengambilan data komunitas bentik terumbu dilakukan pada kedalaman 3 dan 8 meter dengan menggunakan metode transek garis menyinggung (Line

Intercept Transect). Kesepuluh lokasi potensial pemijahan ikan terumbu tersebut

adalah bagian selatan, barat, dan timur Pulau Panggang (SPG, BPG, TPG), Area Perlindungan Laut Kelurahan Pulau Panggang (APL), Karang Balik Layar (KBL), Tanjung Penyu (TJP), Utara Pulau Pramuka (UPR), Pulau Air (AIR), Karang Congkak (KCK), serta Pulau Payung (PAY).

Penilaian kondisi habitat didasari oleh penutupan kategori bentik terumbu yang disarikan dalam empat kelompok, yaitu HC (hard corals atau karang keras), Biotik, Abiotik, dan DC (dead corals). Kategori HC terdiri atas kelompok karang keras yang masih hidup, contohnya karang Acropora dengan bentuk pertumbuhan menjari (Acropora Digitate atau ACD), karang kompak (Coral Massive atau CM), dan kategori karang lain mengacu pada English et al. (1997) sebagaimana tersaji pada Tabel 2. Kategori Biotik ditujukan untuk seluruh biota bentik selain karang keras yang menghuni atau menyusun habitat dasar terumbu, seperti karang keras, alga, gorgonian, dan sebagainya. Dua kategori lain, adalah DC, yang merujuk pada karang mati baik yang sudah ditutupi alga maupun belum, serta Abiotik yang meliputi seluruh penutupan kategori bentik

selain karang keras, biotik, dan karang mati (misalnya pasir dan rubble/patahan karang).

Hasil penilaian kondisi bentik terumbu untuk kedalaman 3 meter disajikan pada Gambar 13. Dari sepuluh stasiun penelitian, hanya satu yang memiliki kondisi terumbu karang baik berdasarkan penutupan karang keras hidup, yaitu Barat Pulau Panggang atau BPG (52,68%). Bentuk pertumbuhan karang keras yang umum dijumpai di BPG adalah CS (15,88%), ACT (9,44%), dan CE (8,20%) (Lampiran 1). Kondisi yang tergolong buruk ada di TPG, UPR, APL, dan AIR. Penutupan karang keras terendah dijumpai di TPG (18,04%), dengan penutupan bentik tertinggi ada pada kategori CM (12%).

Keterangan:

SPG= Selatan Panggang; TJP= Tanjung Penyu; BPG= Barat Panggang; UPR= Utara Pramuka; TPG=Timur Panggang; AIR= Pulau Air; APL= Area Perlindungan Laut Kelurahan Pulau Panggang; KCK= Karang Congkak; KBL= Karang Balik Layar; PAY= Pulau Payung

Gambar 13. Histogram penutupan bentik terumbu pada kedalaman 3 meter Tujuh stasiun penelitian, yaitu SPG, BPG, TPG, APL, UPR, KBL dan TJP terletak dalam satu kawasan di sekitar Pulau Panggang dan Pulau Pramuka, yang menjadi pusat kegiatan manusia dan administrasi wilayah Kabupaten dan

SPG BPG TPG APL KBL TJP UPR AIR KCK PAY

HC 49.80% 52.68% 18.04% 19.40% 41.76% 47.84% 18.60% 22.16% 37.16% 37.60% BIOTIK 9.28% 3.60% 18.56% 12.12% 11.80% 4.64% 0.00% 0.00% 3.12% 2.84% ABIOTIK 0.72% 5.68% 28.16% 49.32% 2.32% 14.52% 54.88% 30.88% 33.36% 51.36% DCA 40.20% 38.04% 35.24% 19.16% 44.12% 33.00% 26.52% 46.96% 26.36% 8.20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pen u tu p an S u b str at (% )

Taman Nasional. Kisaran penutupan karang hidup di kawasan ini adalah 18,04-52,68%, yang tergolong kondisi buruk sampai baik. Stasiun penelitian lain, yaitu KCK, terletak di bagian utara, sedangkan AIR dan PAY berada di bagian selatan. KCK memiliki penutupan HC sebesar 37,16% dan tergolong dalam kondisi sedang, dengan bentuk penutupan karang keras yang umum dijumpai adalah CM (20,88%). Penutupan substrat oleh karang keras di AIR dan PAY sebesar 22,16% dan 37,60%. Berdasarkan data penutupan karang hidup tersebut, AIR tergolong dalam kondisi buruk, sedangkan PAY tergolong dalam kondisi sedang.

Kategori non karang yang mendominasi penutupan di stasiun penelitian adalah DCA. Penutupan substrat oleh DCA berkisar antara 8,20-46,96%, dengan penutupan terendah dijumpai di PAY serta tertinggi di AIR. Tingginya penutupan substrat oleh DCA dapat disebabkan oleh berbagai hal. Aktifitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan merupakan faktor penyebab yang cukup dominan di wilayah manapun (Hughes et al., 2003). Tingginya aktifitas manusia pada beberapa lokasi di sekitar stasiun pengamatan sangat mempengaruhi kondisi ekosistem di kawasan tersebut. Kategori Biotik memiliki penutupan paling tinggi di bagian TPG (18,56%). Pada lokasi tersebut seluruh kategori Biotik yang ditemui tergolong dalam kategori OT (others, seperti Diadema sp.). UPR didominasi oleh kategori Abiotik dengan persen penutupan sebesar 54,88%. Karang mati ditemukan hampir merata di seluruh lokasi penelitian, namun lokasi penelitian di PAY memiliki penutupan karang mati paling kecil (8,20%).

Gambar 14 menunjukkan kondisi bentik terumbu kedalaman 8 meter. Berdasarkan penutupan substrat oleh karang hidup, kedalaman 8 meter tergolong dalam kondisi buruk sampai sedang. Penutupan kategori HC yang dijumpai di

stasiun penelitian berkisar antara 4,28-37,60%. Penutupan HC tertinggi terdapat di PAY dan terendah di UPR. Bentuk pertumbuhan karang hidup yang paling dominan di PAY adalah ACT dengan nilai penutupan 13,50%. Pada lokasi penelitian UPR bentuk pertumbuhan karang hidup yang paling dominan adalah CS (2,24%).

Keterangan:

SPG= Selatan Panggang; TJP= Tanjung Penyu; BPG= Barat Panggang; UPR= Utara Pramuka; TPG=Timur Panggang; AIR= Pulau Air; APL= Area Perlindungan Laut Kelurahan Pulau Panggang; KCK= Karang Congkak; KBL= Karang Balik Layar; PAY= Pulau Payung

Gambar 14. Histogram penutupan bentik terumbu pada kedalaman 8 meter Penutupan substrat pada kedalaman 8 meter yang paling dominan ditemukan adalah kategori Abiotik dengan kisaran 9,16-95,72%. Penutupan substrat oleh kategori Abiotik tertinggi dijumpai di lokasi penenlitian UPR. Penutupan substrat oleh kategori DCA tertinggi ditemukan di TJP dengan nilai penutupan 52,32%. Lokasi penelitian SPG memiliki penutupan kategori Biotik tertinggi (32,88%), yang didominasi oleh karang lunak (soft corals) yaitu sebesar 22,08%.

SPG BPG TPG APL KBL TJP UPR AIR KCK PAY

HC 14.28% 17.52% 17.72% 3.32% 24.44% 29.72% 4.28% 16.28% 19.76% 37.60% BIOTIK 32.88% 3.44% 2.40% 17.12% 12.04% 8.80% 0.00% 24.28% 0.68% 2.84% ABIOTIK 22.08% 33.88% 45.60% 70.24% 34.20% 9.16% 95.72% 53.56% 44.84% 51.36% DCA 30.76% 45.16% 34.28% 9.32% 29.32% 52.32% 0.00% 5.88% 34.72% 8.20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pen u tu p an S u b str at (% )

Melihat Gambar 13 dan 14, dapat diketahui bahwa pada kedalaman 3 meter, penutupan substrat di dominasi oleh kategori HC dan Abiotik, sedangkan pada kedalaman 8 meter didominasi oleh kategori Abiotik. Hal ini menunjukkan bahwa kedalaman 8 meter mengalami tekanan ekologis yang lebih tinggi daripada kedalaman 3 meter. Tekanan ekologis dapat berasal dari perbuatan manusia maupun dari faktor pembatas alami kehidupan terumbu karang (Hughes et al., 2003). Kerusakan akibat perbuatan manusia dapat berasal dari kegiatan perikanan tangkap seperti nelayan muroami. Ikan dengan ukuran yang lebih besar

cenderung berada di kedalaman yang lebih dalam, terutama ikan-ikan yang tergolong dalam kelompok ikan target. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan penangkapan menggunakan metode muroami lebih sering berada pada kedalaman yang lebih dalam (Chabanet et al., 2005).

Faktor pembatas alami seperti intensitas cahaya, arus dan salinitas juga sangat mempengaruhi kondisi terumbu karang. Kedalaman yang lebih dalam cenderung mendapat intensitas cahaya yang semakin kecil dibandingkan dengan kedalaman yang lebih dangkal. Menurut Veron (2010), keanekaragaman hayati terumbu karang dipengaruhi oleh kondisi habitat dan lingkungannya. Kondisi lingkungan yang mengatur keanakaragaman hayati terumbu karang adalah suhu perairan, salinitas, pergerakan gelombang, arus, dan sedimentasi (Veron, 2000). Kondisi lingkungan tersebut biasanya dipengaruhi oleh jarak dengan masukan air tawar ataupun mulut sungai terdekat.

4.2.2. Indeks Mortalitas Karang dan Indeks Rugositas

Kondisi habitat pada lokasi penelitian dijelaskan juga melalui indeks mortalitas/kematian karang. Indeks ini menunjukkan seberapa besar perubahan

yang terjadi pada karang hidup. Semakin tinggi nilai indeks mortalitas pada suatu lokasi dapat diartikan semakin tingginya kematian karang pada lokasi tersebut, selain itu juga berarti tekanan ekologis yang terjadi di lokasi itu sangat tinggi sehingga menimbulkan kematian karang.

Indeks Rugositas digunakan untuk mengetahui pola kontur dasar yang ada pada suatu lokasi. Semakin tinggi nilai rugositas (nilai rugositas mendekati 1), maka kontur kawasan terumbu tergolong datar atau rata. Bila dasar terumbu bersifat datar, maka hanya sedikit ditemukan celah yang menjadi tempat

berlindung ikan yang menunggu masa pemijahan berlangsung. Hal ini berpotensi mengurangi populasi dan jumlah jenis ikan, maupun biota makrobenthos lain di suatu ekosistem terumbu karang. Secara lebih spesifik, celah, liang, dan gua yang terbentuk di dasar terumbu seringkali dimanfaatkan oleh ikan terumbu betina sebagai tempat berlindung dari predator sebelum pemijahan berlangsung.

Gambar 15 menunjukkan indeks kematian karang dan rugositas pada kedalaman 3 meter. Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa kontur substrat terumbu di seluruh lokasi penelitian cenderung datar (nilai indeks rugositas mendekati 1) yang berarti tak banyak ditemui celah atau liang yang biasa dimanfaatkan ikan terumbu sebagai tempat perlindungan. Gambar 15 juga menjelaskan bahwa di lokasi penelitian PAY tidak terdapat perubahan yang signifikan untuk tingkat kematian karang, sedangkan di AIR dan KCK kematian karang yang terjadi paling tinggi dibandingkan dengan lokasi yang lain.

Keterangan:

SPG= Selatan Panggang; TJP= Tanjung Penyu; BPG= Barat Panggang; UPR= Utara Pramuka; TPG=Timur Panggang; AIR= Pulau Air; APL= Area Perlindungan Laut Kelurahan Pulau Panggang; KCK= Karang Congkak; KBL= Karang Balik Layar; PAY= Pulau Payung

Gambar 15. Indeks mortalitas karang dan rugositas pada kedalaman 3 meter

Tingkat kematian karang pada kedalaman 8 meter yang tergambar dalam Gambar 16 menunjukkan tingkat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kedalaman 3 meter. Pada kedalaman 8 meter indeks kematian karang paling tinggi terdapat di lokasi penelitian APL dan UPR dengan nilai indeks mortalitas karang sebesar 0,96. Nilai tersebut bila dibandingkan dengan lokasi yang sama pada kedalaman 3 meter tampak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan pada lokasi ini tingkat kematian karang keras pada kedalaman 8 meter lebih tinggi dari pada kedalaman 3 meter. Lain halnya dengan lokasi penelitian di kawasan AIR, pada lokasi ini kematian karang yang lebih tinggi terjadi pada kedalaman 3 meter.

SPG BPG TPG APL KBL TJP UPR AIR KCK PAY

rugositas 0.75 0.71 0.78 0.79 0.83 0.77 0.75 0.84 0.85 0.68 imk 0.45 0.45 0.77 0.78 0.53 0.48 0.81 0.78 0.62 0.39 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Keterangan:

SPG= Selatan Panggang; TJP= Tanjung Penyu; BPG= Barat Panggang; UPR= Utara Pramuka; TPG=Timur Panggang; AIR= Pulau Air; APL= Area Perlindungan Laut Kelurahan Pulau Panggang; KCK= Karang Congkak; KBL= Karang Balik Layar; PAY= Pulau Payung

Gambar 16. Indeks mortalitas karang dan rugositas pada kedalaman 8 meter Nilai rugositas pada kedalaman 3 meter, secara umum menunjukkan kondisi topografi yang cenderung lebih landai dibandingkan dengan kedalaman 8 meter. Gambar 16 menunjukkan bahwa habitat yang lebih memungkinkan sebagai tempat pemijahan terletak di lokasi penelitian APL dan KBL. Nilai rugositas pada kedua lokasi tersebut menunjukkan bahwa di tempat tersebut paling banyak ditemukan celah-celah dan gua-gua yang menjadi tempat perlindungan bagi ikan.

Habitat pesisir khususnya yang telah diekspose dan dieksploitasi, rentan terhadap berbagai gangguan dari alam dan manusia. Gangguan dari alam yaitu, badai tropis dan gelombang yang besar, paparan pasang surut, fluktuasi suhu, masukan air dari darat, serta berbagai macam penyakit yang bervariasi intensitas dan frekuensiny (Connel et al., 1997). Manusia menyebabkan gangguan fisik yang cukup banyak. Beberapa contohya adalah eksploitasi berlebih biota-biota

SPG BPG TPG APL KBL TJP UPR AIR KCK PAY

rugositas 0.79 0.61 0.65 0.56 0.49 0.8 0.88 0.76 0.68 0.68 imk 0.69 0.78 0.75 0.96 0.65 0.66 0.96 0.78 0.80 0.39 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

yang berada dalam terumbu karang, penambangan batu karang dan pengerukan, kegiatan penangkapan ikan yang merusak (Chabanet et al., 2005), serta kegiatan pariwisata (Zakai dan Chadwick-Furman, 2002; Chabanet et al., 2005; Fox dan Caldwell, 2006). Kedua gangguan tersebut menghasilkan efek yang sama pada ekosistem terumbu karang (Fox dan Caldwell, 2006).

Pengamatan yang dilakukan pada 10 lokasi potensial pemijahan menemukan bahwa seluruh lokasi pengamatan merupakan lokasi yang telah diekspose dan dieksploitasi, baik sebagai titik tujuan penyelaman utama bagi turis yang menginap di kawasan Pulau Pramuka, dan juga sebagai lokasi penangkapan ikan penting bagi nelayan sekitar. Terdapat 3 lokasi yang menjadi titik

penyelaman favorit bagi para wisatawan, yaitu area Pulau Air, Pulau Panggang bagian barat dan selatan, serta kawasan APL. Area potensial pemijahan ikan terumbu di Pulau Panggang, Karang Lebar, dan APL (zona pemanfaatan)

merupakan wilayah penangkapan ikan yang produktif menurut nelayan setempat. Banyak ditemukan keramba di area-area tersebut juga menguatkan bahwa lokasi-lokasi potensial pemijahan ikan terumbu yang diamati merupakan area yang telah terekspose dan tereksploitasi.

Hasil pengamatan kondisi substrat yang disajikan dalam subbab ini menunjukkan hanya terdapat satu lokasi (BPG) yang memiliki kondisi karang baik menurut klasifikasi Gomez dan Yap (1988). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gangguan/tekanan di area-area tersebut sehingga tidak dapat mencapat kondisi yang optimum atau memiliki penutupan karang yang tergolong baik.

Gangguan/tekanan ekologis yang terjadi dapat bersifat akut atau kronis (Connell, 1997). Gangguan akut adalah gangguan tunggal yang secara langsung