1 1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk yang memiliki bahasa tidak luput dari penggunaan tindak tutur meminta. Hal ini sesuai dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sebuah realisasi permintaan setidaknya melibatkan requestor atau penutur yang melakukan permintaan, requestee atau mitra tutur yang dimintai sebuah permintaan dan tindakan yang dilakukan. Seorang penutur dapat memilih berbagai perspektif permintaan yang diinginkan. Perspektif permintaan dapat berupa hearer oriented (berorientasi pada mitra tutur), speaker oriented (berorientasi pada penutur), speaker and hearer oriented (berorientasi pada penutur dan mitra tutur), dan dapat pula bersifat impersonal (Blum-Kulka, dkk, 1987: 201-203). Dari segi kesantunan, tindak tutur meminta dianggap dapat mengancam muka lawan tutur (face threatening acts) (Brown Levinson, 1987) dan dapat memberikan beban (cost) kepada lawan tutur (Leech, 1983), sehingga untuk mengurangi pengancaman muka dan pemberian beban kepada mitra tutur, dibutuhkan strategi-strategi tententu dalam meminta. Strategi-strategi tersebut merupakan salah satu aspek yang diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan kajian pragmatik antarbahasa (interlanguage pragmatics) karena akan meneliti kemampuan pragmatik penutur bahasa Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris melalui tindak tutur meminta. Kasper &

Blum-Kulka (1993: 3) menjelaskan pragmatik antarbahasa sebagai sebuah studi yang mempelajari penggunaan bahasa oleh bukan penutur asli (non-native speaker) dan pemerolehan kemampuan pragmatik pada bahasa kedua. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pragmatik bukan penutur asli (non-native speaker), tentu perlu dilakukan perbandingan dengan penutur asli (native speaker) bahasa Inggris yang dalam penelitian ini akan melibatkan penutur bahasa Inggris Australia.

Beberapa alasan yang mendasari pemilihan tindak tutur meminta dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. Pertama, meminta sangat berguna dan penggunaannya sangat produktif dalam komunikasi sehari-hari, terutama bagi pembelajar bahasa asing. Kedua, tindak tutur meminta paling sering dipelajari dibandingkan dengan jenis tindak tutur lainnya, khususnya dalam pembelajaran bahasa asing. Ketiga, tindak tutur meminta direalisasikan berdasarkan konteks tertentu sehingga hal ini sangat berguna untuk melihat kemampuan pragmatik pembelajar bahasa asing (Achiba, 2003: 3). Alasan keempat yaitu, karena tindak tutur meminta tergolong dalam tindakan yang dapat mengancam muka lawan tutur (face threatening acts) (Brown Levinson, 1987), maka penutur akan berusaha mengurangi pengancaman muka tersebut dengan menerapkan berbagai strategi. Alasan terakhir yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Bruner et al. (1982: 93) bahwa tuturan meminta hampir mendekati bentuk prototipe transaksi sosial. Dengan kata lain tuturan meminta menunjukkan bentuk interaksi sosial penutur suatu bahasa.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa tindak tutur meminta dapat mengancam muka lawan tutur, maka penutur menerapkan strategi tertentu agar

dianggap santun. Meskipun kesantunan bersifat universal, namun perbedaan kebudayaan antar penutur bahasa dapat menghasilkan realisasi kesantunan yang berbeda-beda. Sesuatu yang dianggap santun dalam kelompok penutur bahasa tertentu bisa saja dianggap kurang santun bagi kelompok tutur lainnya. Standar kesantunan setiap bahasa berbeda dan kemungkinan besar dipengaruhi oleh budaya masing-masing kelompok penutur bahasa. Hal ini pula yang dikaji oleh Hymes (2006) dalam kajiannya mengenai studi etnografi berbicara (ethnography of speaking). Hymes mengemukakan bahwa komunitas-komunitas tutur yang berbeda budaya memiliki pola-pola tuturan dan cara berbicara yang berbeda pula. Studi ini merupakan sumber dalam eskplorasi tuturan sebagai fenomena kebudayaan.

Penutur bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat PBI dan penutur bahasa Inggris Australia yang selanjutnya disingkat (PBIA) tentu memiliki latar belakang kebudayaan dan sosial yang berbeda sehingga sangat memungkinkan strategi komunikasi yang digunakan dalam percakapan sehari-hari dapat berbeda pula. Australia merupakan sebuah negara yang cukup unik dimana mayoritas penduduknya adalah imigran. Menurut Birrel dalam McDonald (2003: 132-133) bahwa mayoritas penduduk Australia adalah imigran dari Eropa khusunya Inggris. Meskipun ada imigran yang datang dari negara lain pada tahun 1970an seperti Belanda, Jerman dan Yugoslavia, namun imigran Inggris yang paling mendominasi. Dominasi Inggris ini yang menjadikan bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris.

Mengenai perbandingan budaya, Lewis (2005:27-32) membagi tipe model budaya di dunia menjadi tiga kategori yaitu linear-aktif, multi-aktif dan reaktif.

Australia termasuk dalam kategori antara linear-aktif mendekati multi-aktif sedangkan Indonesia masuk ke dalam kategori antara reaktif mendekati multi-aktif. Sementara itu pandangan lain disampaikan oleh Hofstede (1994) yang memasukkan pengguna bahasa Indonesia ke dalam kelompok masyarakat kolektif (the collectivist), sedangkan pengguna bahasa Inggris dimasukkan ke dalam kelompok masyarakat individualis (the individualist). Penjelasan mengenai perbandingan budaya ini akan di bahas pada landasan teori. Melihat perbedaan orientasi kedua budaya di atas, maka sangat dimungkinkan timbulnya perbedaan kebiasaan dan strategi masing-masing dalam berkomunikasi dan menyampaikan gagasan sesuai dengan konvensi yang berlaku dalam kebudayan masing-masing.

Perbedaan tuturan meminta dalam bahasa Inggris oleh penutur Indonesia dengan penutur asli selain dapat disebabkan oleh keterbatasan penguasaan kosakata pembelajar, juga dapat disebabkan oleh kemampuan pragmatik pembelajar Indonesia yang masih terbatas. Selain, perbedaan kemungkinan dapat juga disebabkan oleh adanya pengaruh atau transfer dari bahasa pertama pembelajar dalam hal ini transfer dari bahasa Indonesia. Transfer adalah kecenderungan pada sebagian pembelajar bahasa kedua yang berfikir bahwa aturan, fitur, bentuk dan strategi dalam bahasa pertamanya dapat diterapkan dengan cara diterjemahkan ke dalam bahasa kedua (Schauer, 2009:16). Transfer ini dapat terjadi bukan hanya pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis tetapi dapat pula terjadi dalam tataran pragmatik. Transfer dalam tataran pragmatik ini dapat terlihat dari ilokusi termasuk dalam tindak tutur meminta yang dihasilkan oleh PBI. Pemerolehan kemampuan pragmatik memang sedikit lebih sulit dibandingkan dengan

pemerolehan pada tataran sintaksis dan gramatikal, hal ini karena pragmatik berkaitan erat dengan kebudayaan suatu penutur bahasa. Sedangkan untuk mengetahui kebudayaan lain, seseorang paling tidak harus bersinggungan langung dengan kebudayaan itu.

Berikut adalah contoh perbedaan tuturan meminta dalam bahasa Inggris yang dihasilkan oleh penutur bahasa Indonesia (PBI) dan penutur asli bahasa Inggris Australia (PBIA).

PBI

(1) Mr. Arif, I want to talk about the exam for next moday. I am afraid I can’t come because I need to go to international workshop because I will be one of the presenters. Can I have a make-up exam?

‘Pak Arif, saya ingin membicarakan ujian senin depan. Saya khawatir tidak bisa mengikutinya karena saya harus menghadiri seminar internasional dan saya akan menjadi salah satu pemateri. Dapatkah saya mengikuti ujian susulan?’

PBIA

(2) Hi, Arif! How are you? You

remember the international

workshop that I’ve been working on for the last 2 months? Well, I just realized that it clashes with the exam you set. I know that it may inconvenience you, but it would be possible for me to sit the exam early? I promise not to tell anyone the anwers

‘Hai, Arif! Apa kabar? Anda ingat seminar internasional yang sudah saya persiapkan selama 2 bulan terakhir ini? Baik, saya baru ingat jadwalnya berbenturan dengan pelaksanaan ujian. Saya tahu ini menyusahkan anda, tapi apakah memungkinkan untuk saya mengikuti ujian lebih awal? Saya janji tidak akan memberitahukan jawabannya kepada siapapun’

Konteks: dituturkan PBI dan PBI kepada dosen yang dikenal dengan baik. Penutur meminta ujian susulan karena jadwal ujian bertepatan dengan jadwal penutur menjadi pembicara di sebuah seminar internasional. (+D, -J)

Perbedaan bentuk tuturan di atas sangat jelas terlihat pada penggunaan bentuk sapaan. PBIA pada tuturan (2) memilih memanggil professor yang sudah dikenalnya dengan baik dengan langsung memanggil namanya. Berbeda dengan PBI yang meskipun jarak sosial dengan mitra tuturnya terbilang rendah, PBI dalam tuturan (1) tetap menggunakan sapaan honorifik Mr. ‘Pak’ karena dianggap lebih santun. Berdasarkan observasi awal, hampir tidak ditemukan PBI yang memanggil atau menyebut dosen dengan menyebutkan nama dosen langsung. Hal ini berkaitan dengan kebudayaan Indonesia yang sangat memperhatikan status sosial. Hal ini sejalan dengan Hofstede (1994) yang menempatkan Indonesia ke dalam kategori negara yang memiliki perbedaan jarak dan status sosial yang tinggi karena Indonesia menganut paham strata sosial. Sedangkan Australia tidak begitu memperhatikan status sosial karena Australia menganut idoelogi egaliter. Artinya, Australia menjunjung kesetaraan sosial.

Penggunaan ragam informal juga terlihat dari kedua tuturan di atas. PBIA dalam (2) memilih ragam bahasa yang tidak terlalu formal seperti penggunaan salam hi ‘hai’, penyebutan sapaan dengan nama langsung, salam how are you? ‘apa kabar?’ dan ketidaklengkapan struktur sintaksis pada kalimat You remember the international workshop that I’ve been working on for the last 2 months?. Bila ditinjau dari segi gramatikal, kalimat ini tidak memiliki kata tanya dan juga tidak memenuhi struktur kalimat pertanyaan ya-tidak. Sekilas kalimat ini terlihat seperti kalimat deklaratif namun dengan melihat konteks ujaran yang menunjukkan seorang mahasiswa sedang meminta ujian susulan kepada dosennya, maka dapat disimpulkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat interogatif retoris yaitu kalimat

tanya yang tidak menggunakan kata tanya. Bentuk utuh kalimat ini seharusnya Do you remember the international workshop that I’ve been working on for the last 2 months?. Kalimat interogatif yang penanda pertanyaannya dilesapkan sering dijumpai dalam percakapan sehari-hari khususnya dalam percakapan lisan. Hal ini juga menunjukkan keinformalan sebuah ujaran. Menurut Holmes (1986) semakin informal sebuah ujaran semakin intim hubungan antara penutur dan lawan tutur. Dalam hal ini, konvensi yang berlaku dalam PBIA khususnya dalam konteks (2) di atas, memperlakukan dosen yang sudah dikenalinya dengan akrab seperti memperlakukan teman sebaya. Hal ini berbeda dengan PBI yang meskipun diberikan konteks berkomunikasi dengan dosen yang sudah dikenalinya dengan baik, PBI dalam (3) tetap menggunakan bentuk formal yang menunjukkan adanya jarak sosial yang begitu jauh antara penutur dan mitra tutur.

Selain contoh di atas, contoh berikut juga memperlihatkan bentuk tuturan dan strategi yang berbeda antara PBIA dan PBI terutama dalam hal kelangsungan (directness) tuturan permintaan yang diujarkan.

PBI

(3) Miss, I’m sorry. I already have this product

‘Bu, maaf. Saya sudah punya barang ini’

PBIA

(4) Look! I told you that I’m not interested in your product. I understand that you need to make a sale but I’m not your person. Please leave!

‘Dengar, saya sudah katakan bahwa saya tidak tertarik dengan barang dagangan anda. Saya paham anda harus mencari pelanggan tapi bukan saya orangnya. Silahkan pergi!

Konteks: dituturkan oleh PBI dan PBI kepada pedagang yang terus menawarkan barang dagangannya. Penutur meminta pedagang tersebut untuk pergi. (=D dan +J)

Dari segi kelangsungan (directness) tuturan, permintaan yang diujarkan selain menggunakan modus kalimat imperatif digolongkan ke dalam permintaan tidak langsung (Wijana, 1996:30). Tuturan (3) yang diujarkan oleh PBI digolongkan ke dalam tuturan permintaan tidak langsung karena dinyatakan dengan kalimat deklaratif yaitu I already have this product ‘Saya sudah punya barang ini’. Kalimat ini merupakan bentuk isyarat (hint) atau biasa disebut pula implikatur yang menurut Blum-Kulka (1987) menduduki tingkat ujaran yang paling tidak langsung. Kalimat I already have this product dalam konteks ini secara tidak langsung menolak barang dagangan yang ditawarkan oleh sang pedagang sekaligus menyuruh pedagang tersebut untuk pergi. Penutur dapat saja menggunakan kalimat imperatif yang maknanya serupa kalimat di atas seperti leave me! atau go away! untuk mempertegas ujarannya. Namun, ada hal-hal yang mungkin dipertimbangkan oleh PBI pada ujaran (3) di atas misalnya ia mempertimbangkan norma sosial yang berlaku di Indonesia, faktor sosial seperti usia, setting, topik dan sebagainya.

Adapun, tuturan (4) yang diujarkan oleh PBIA digolongkan ke dalam tuturan permintaan langsung karena diujarkan dengan modus kalimat imperatif (Wijana, 1996:30) yaitu Please leave! ‘silahkan pergi’. Selain itu, tuturan ini juga termasuk tuturan permintaan literal karena maksud yang ingin disampaikan sesuai dengan makna kata-kata yang menyusunnya (Wijana, 1996:32). Ujaran Please leave! memang secara jelas ditujukan untuk menyuruh pedagang tersebut pergi. Kelangsungan tuturan berkaitan erat dengan kesantunan. Semakin tidak langsung

suatu bentuk tuturan, semakin santun tuturan tersebut karena penutur tidak secara langsung mengancam muka lawan tuturnya, sehingga ia tidak merasa diperintahi.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meniliti permasalahn ini lebih lanjut. Perbedaan tuturan meminta yang dihasilkan oleh penutur bahasa Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris (PBI) dengan penutur asli bahasa Inggris (PBIA) tentu tidak terjadi secara kebetulan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari faktor-faktor kebahasaan maupun di luar kebahasaan. Dari segi kebahasaan, dapat terjadi karena perbedaan pemahaman pragmatik dan terbatasnya penguasaan kosakata. Sedangkan di luar kebahasaan, dapat dipegaruhi oleh perbedaan norma sosial dan kebudayaan masing-masing penutur serta lingkungan pembelajaran bahasa Inggris PBI. Untuk itu diperlukan analisis lebih lanjut untuk membuktikan hipotesis-hipotesis tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk dan strategi tindak tutur meminta dalam bahasa Inggris oleh penutur bahasa Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris?

2. Bagaimana bentuk dan strategi tindak tutur meminta dalam bahasa Inggris oleh Penutur asli bahasa Inggris Australia?

3. Bagaimana perbedaan bentuk dan strategi tindak tutur meminta dalam bahasa Inggris oleh penutur bahasa Indonesia dan penutur bahasa Inggris Australia dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan tersebut? 1.3 Tujuan Penelitian

Susuai dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan bentuk dan strategi tindak tutur meminta dalam bahasa Inggris oleh penutur bahasa Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris. 2. Mendeskripsikan bentuk dan strategi tindak tutur meminta dalam bahasa

Inggris oleh penutur bahasa Inggris Australia.

3. Mendeskripsikan perbedaan bentuk dan strategi tindak tutur meminta dalam bahasa Inggris oleh penutur bahasa Indonesia dan penutur bahasa Inggris Australia dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan setidaknya dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran spesifik mengenai bentuk dan strategi tindak tutur meminta yang dihasilkan oleh penutur bahasa Indonesia (PBI yang belajar bahasa Inggris dan penutur asli bahasa Inggris serta

dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan realisasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian pragmatik khususnya pada kajian, request speech act, kesopanan lintas budaya dan juga pada kajian interlanguage pragmatics atau pragmatik antarbahasa. Kajian ini sedang berkembang belakangan ini sehingga dibutuhkan penelitian-penelitian baru untuk menambah khasanah kekayaannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada bidang pengajaran bahasa Inggris khususnya bagi pembelajar Indonesia yang belajar bahsa Inggris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam pengajaran bahasa Inggris bagi PBI khususnya dalam latihan percakapan dengan mempertimbangkan perbedaan budaya antara bahasa sumber dan bahasa target. Karena keterampilan berbahasa terkait dengan budaya pembelajar, maka para pengajar bahasa Inggris di Indonesia dapat melakukan kajian mengenai transfer dalam pragmatik (interlanguage pragmatics), misalnya dengan melihat apakah dalam menggunakan bahasa Inggris, pembelajar masih dipengaruhi oleh norma bahasa dan budaya asli mereka. Selain bermanfaat bagi pengajar, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi PBI yang belajar bahasa Inggris untuk memahami strategi yang penting dalam tindak tutur meminta yang biasa dituturkan oleh penutur asli bahasa Inggris khususnya Australia. Begitu pula sebaliknya, agar penutur asli bahasa Inggris Australia dapat mempelajari strategi tindak tutur meminta yang digunakan oleh penutur bahasa Indonesia sehingga komunikasi yang terjalin antar kedua penutur berjalan lancar.

1.5 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini merupakan kajian pragmatik antarbahasa. Topik yang dipilih adalah ungkapan permintaan dalam bahasa Inggris yang dihasilkan oleh penutur bahasa Indonesia yang belajar bahasa Inggris (PBI) dan penutur asli bahasa Inggris Australia (PBIA). Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk tuturan meminta dalam bahasa Inggris oleh PBI dan PBIA, membandingkannya dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Analisis akan dibatasi pada analisis pragmatik namun akan dilengkapi dengan sedikit analisis sintaksis dan gramatikal khususnya dalam pembahasan ragam formal dan informal. 1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan tindak tutur meminta sebelumnya pernah dikaji oleh Ina Ika Pratita (1999) melalui tesisnya yang berjudul “Tindak Tutur Permintaan dalam Bahasa Indonesia: Studi Kasus Tindak Tutur pada Ranah Keluarga di Surabaya”. Pratita menfokuskan penelitiannya pada jenis kinerja verbal yang digunakan dalam tindak tutur permintaan. Dia menemukan sebelas pola kinerja verbal dalam permintaan yaitu: (1) tuturan bermodus imperatif, (2) tuturan performatif eksplisit, (3) tuturan performatif berpagar, (4) tuturan dengan proposisi keharusan, (5) tuturan yang menunjukkan kesangsian (pesimis), (6) tuturan dengan pengandaian bersyarat, (7) tuturan proposisi yang menggunakan impersona, (8) tuturan yang menyertakan alasan, (9) tuturan dengan sindiran, (10) tuturan dengan arti terselubung, dan (11) tuturan dengan kelakar. Dari kesebelas pola tersebut, dua pola pertama merupakan tuturan permintaan langsung cenderung mengemban

makna literal sedangkan sembilan lainnya merupakan pola tutur tidak langsung dan mengemban makna nonliteral.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Adista Nur Primantari (2014) yang meneliti tentang tindak tutur meminta oleh pembelajar BIPA dari Korea (kajian pragmatik antarbahasa). Hasil penelitian Primantari menemukan bahwa pembelajar BIPA dari Korea menghasilkan bentuk tuturan meminta yang berbeda dengan tuturan meminta yang dihasilkan oleh penutur asli. Pola realisasi bentuk tindak tutur meminta (TTM) oleh pembelajar BIPA dari Korea terdiri dari tiga bentuk yaitu struktur tutur, variasi tutur dan strategi tuturnya. Bentuk-bentuk variasi kode dalam bertutur terdiri atas bentuk tuturan yang memiliki ragam formal dan informal dan bentuk tuturan yang mengandung alih kode dalam bahasa korea dan alih kode dalam bahasa Inggris. Bentuk TTM yang dilihat dari strategi strukturnya dibedakan menjadi modus kalimat, cara dan tipe tuturan. Bentuk perbedaan TTM dari pembelajar BIPA dari Korea dan penutur asli bahasa Indonesia terdiri dari pemilihan ragam formal dan informal, pada pemilihan strategi meminta, pemilihan formula semantik dan pada pemilihan pronominal persona. Adapun penyebab penyimpangan TTM berbahasa Indonesia oleh PBK yaitu faktor linguistik dan faktor nonlinguistik. Penyebab linguistik yang ditemukan adalah pengaruh transfer pengetahuan pragmatik B1 (Bahasa Korea) dan ketidaksempurnaan kemampuan gramatikal sedangkan penyebab nonlinguistik meliputi perbedaan budaya, lingkungan pembelajaran dan kebiasaan menggunakan bentuk informal dalam percakapan.

Selanjutnya Ike Revita (2008) dalam disertasinya meneliti ungkapan permintaan dan penolakan dalam bahasa Minangkabau. Data yang dikaji dalam penelitiannya adalah data lisan dan data tulisan dari SMS (Short Message Service). Dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan etnografis kontekstual beliau menemukan pertama, bentuk permintaan dan penolakan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu (i) variasi (kode) tutur, (ii) strategi tutur, dan (iii) struktur tutur. Variasi tutur mencakup tiga hal yang terpenting (a) penggunaan kato nan ampek (tingkat tutur), (b) penggunaan ragam formal dan informal, dan (c) penggunaan bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia, di samping adanya kutipan atau frase dalam bahasa lain, seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Strategi permintaan dan penolakan dalam bahasa Minangkabau meliputi tiga hal, yakni (i) modus kalimat, (ii) ) cara, dan (iii) tipe tuturan. Struktur permintaan dan penolakan dalam bMn dibagi atas kehadiran dan posisi tindakan pokok dan tindakan pendukung. Berbeda dengan yang disebut Blum-Kulka (1994), Nadar (2006), dan Kartomihardjo (1993), di dalam bahasa Minangkabau sekurang-kurangnya ditemukan enam belas cara untuk meminta dan delapan belas cara untuk menolak. Kedua, terdapat sekurang-kurangnya empat faktor eksternal yang secara berurut berperanan dalam menentukan pemilihan bentuk tuturan permintaan dan penolakan dalam Minangkabau, yaitu (1) mitra tutur (O2); (2) hubungan penutur (O1) dan mitra tutur (O2), di antaranya meliputi (a) jarak sosial dan (b) jabatan sosial; (3) situasi tutur; dan (4) topik tutur.

Peneliti luar negeri yang terlebih dahulu meneliti mengenai tindak tutur meminta dalam kajian pragmatik antarbahasa adalah House dan Kasper (1987)

yang membandingkan penutur asli bahasa Inggris British, penutur asli bahasa Jerman dan Denmark, dan Pembelajar Denmark yang mempelajari bahasa Inggris British. Dari hasil perbandingan kelangsungan (directness) tuturan permintaan antara penutur asli bahasa Inggris British dan pembelajar Denmark yang belajar bahasa Inggris, House dan Kasper menemukan bahwa variasi tuturan permintaan oleh pembelajar bahasa Inggris British lebih sedikit dibandingkan penutur asli. Dalam hal pemilihan modus kalimat, House dan Kasper menemukan kedua kelompok responden cenderung memilih modus kalimat interogatif meskipun cakupan pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada penjelasan dalam tataran sintaktik (seperti penggunaan kalimat interogatif, interogatif + negasi, klausa relatif, penggunaan impersonal, penggunaan waktu lampau (past tense) untuk merujuk kejadian saat ini). Penggunaan penanda kesantunan please ‘silahkan’ juga sangat banyak penggunaannya oleh kedua kelompok responden.

Peneliti lain yang juga meneliti tentang tindak tutur meminta dalam kajian pragmatik antarbahasa adalah Bahar Otcu dan Deniz Zeyreck (2008) dalam jurnalnya yang berjudul Development of requests: A study on Turkish learners of English. Kedua peneliti membandingkan bentuk dan strategi permintaan antara penutur bahasa Turki yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang tinggi dan rendah kemudian dibandingkan dengan penutur asli bahasa Inggris. Mereka menganalisis bentuk-bentuk strategi meminta yang terdiri dari bagian pembuka atau sapaan, modifikasi eksternal, mondifikasi internal, tindakan pokok permintaan, verba modal, dan verba pokok dalam unsur pokok tuturan permintaan. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam hal penggunaan bagian pembuka,

penutur bahasa Turki yang mempelajari bahasa Inggris ditemukan mampu menggunakan bagian pembuka dengan baik. Hal ini cenderung dipengaruhi oleh sistem pragmatik bahasa Turki yang juga memiliki bagian pembuka. Dalam hal penggunaan modifikasi internal, penutur bahasa Turki yang mempelajari bahasa Inggris menghasilkan bentuk yang cukup variatif. Penutur yang kemampuan bahasa Inggrisnya lebih baik menggunakan modifier yang lebih rumit secara sintaktik dan gramatikal.

Kelima kajian di atas semua membahas tentang tindak tutur permintaan dengan fokus dan bahasa target yang berbeda-beda. Peneliti belum menemukan kajian yang secara komprehensif membahas mengenai permintaan dalam bahasa Inggris oleh penutur bahasa Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris dan perbandingannya dengan penutur asli bahasa Inggris Australia. Yang menjadi kekhasan penelitian ini adalah penelitian ini bukan saja sekedar kajian kontrastif tetapi juga menggunakan pendekatan interlanguage pragmatics atau pragmatik antarbahasa untuk melihat pemerolehan kemampuan pragmatik penutur Indonesia yang belajar bahasa Inggris. Bila kajian kontrastif hanya melihat persamaan dan perbedaan antar dua bahasa yang diperbandingan, kajian pragmatik antarbahasa ini juga menganalis kemampuan pragmatik pembelajar bahasa kedua seperti apakah terjadi transfer pragmatik dari bahasa pertamanya, bagaimana pemilihan bentuk ujaran, bagaimana pembelajar menerapkan sistem sosiopragmatik bahasa yang ia pelajari dan sebagainya. Beberapa kajian di atas juga menggunakan pendekatan interlanguage pragmatics namun bahasa target yang diteliti berbeda dengan penelitian ini. Mereka antara lain meneliti permintaan dalam bahasa Indonesia,

Turki, Jerman dan sebagainya, sedangkan penelitian ini akan meneliti permintaan dalam bahasa Inggris. Meskipun jika penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah, memperkaya dan melengkapi kajian mengenai tindak tutur permintaan dengan pendekatan interlanguage pragmatics.

1.7 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori yang menjadi kerangka berfikir dan acuan pembahasan tentang tindak tutur meminta dalam bahasa Inggris oleh PBI dan PBIA. Beberapa teori yang digunakan antara lain adalah teori pragmatik antarbahasa (interlanguage pragmatics), teori tindak tutur (speech act) yang selanjutnya akan fokus pada tindak tutur meminta, serta teori mengenai kesantunan lintas budaya yang di dalamnya mencakup teori kesantunan dan sistem sosial dan kebudayaan Australia dan Indonesia.

Penelitian ini termasuk ke dalam studi pragmatik antarbahasa karena penelitian ini mengkaji kemampuan pragmatik pembelajar bahasa kedua/asing. Pada awalnya studi antarbahasa (interlanguage) hanya mengkaji kemampuan pembelajar bahasa asing dalam ranah fonologi, morfologi, dan sintaksis saja. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, muncul sebuah kajian baru yang mencoba mengukur kemampuan pembelajar bahasa asing dalam ranah pragmatik dan pemahaman wacananya dalam berkomunikasi pada bahasa kedua. Kemudian studi cara bertutur yang berbeda ini disebut sebagai pragmatik kontrastif. Namun, menurut Yule (1996:151), jika penelitian kontrastif yang difokuskan pada tingkah laku

komunikatif dari orang yang bukan penutur asli, maka penelitian tersebut dideskripsikan sebagai pragmatik antarbahasa (interlabguage pragmatics).

Kajian pragmatik antarbahasa ini berkaitan dengan kemampuan dan pemerolehan kemampuan pragmatik oleh pembelajar bahasa kedua/asing. Karena berkaitan dengan dua bahasa yang berbeda maka tentu berhubungan juga dengan pola kebudayaan yang berbeda. Selain itu, bahasa dan budaya memang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang dikemukakan oleh Hymes (2006) bahwa budaya yang berbeda akan menghasilkan pola tutur yang berbeda pula. Studi tentang pragmatik antarbahasa pertama kali diperkenalkan oleh Larry Selinker (1972) untuk menyebut suatu kondisi pembelajar bahasa asing yang berada di level antara bahasa pertamanya dan bahasa kedua yang ia pelajari. Karena pembelajar berada di antara kedua tingkat bahasa, maka antarbahasa dalam ukuran tertentu (Kraft dan Geluykens, 2007:12). Kemampuan pembelajar yang belum sempurna dan belum mencapai kompetensi dalam bahasa sasaran akan ditandai dengan munculnya berbagai penyimpangan dalam performansi bahasa keduanya tersebut. Secara umum, pembelajar bahasa kedua cenderung memperlihatkan pengaruh bahasa pertamanya dalam performansi bahasa kedua yang ia pelajari.

Dalam proses pemerolehan bahasa selain bahasa pertama, pembelajar terkadang menerapkan sistem bahasa pertamanya ke dalam bahasa kedua. Hal ini disebut transfer. Transfer adalah kecenderungan pada sebagian pembelajar bahasa kedua yang berfikir bahwa aturan, fitur, bentuk dan strategi dalam bahasa pertamanya dapat diterapkan dengan cara diterjemahkan ke dalam bahasa kedua

(Schauer, 2009:16). Transfer bahasa ini dapat terjadi pada tataran leksikon, fonologi, gramatika dan bahkan pada tataran pragmatik. Dari jenis transfer tersebut, yang menjadi fokus utama dalam kajian pragmatik antarbahasa adalah transfer dalam tataran pragmatik.

Transfer pragmatik adalah penggunaan realisasi tindak tutur oleh pembelajar asing yang berbeda dari bentuk penggunaan bahasa target atau bahasa kedua oleh penutur asli dan mirip dengan bentuk penggunaan bahasa pertama oleh penutur asli (Kasper dan Dahl, 1991: 225). Transfer pragmatik terbagi lagi ke dalam dua bentuk yaitu transfer pragmalinguistik dan transfer sosiopragmatik. Transfer pragmalinguistik adalah penggunaan bentuk linguistik bahasa pertama pembelajar asing dalam bahasa kedua yang ia pelajari, yang secara alami mempengaruhi ilokusi atau tingkat kesopanan pembelajar, sedangkan transfer sosiopragmatik adalah penggunaan pertimbangan pragmatik bahasa pertama pembelajar dalam bahasa kedua terhadap kepantasan/kelaziman strategi tutur berdasarkan status sosial, jarak sosial, dan tingkat pembebanan (Brown dan Levinson, 1987).

Kajian pragmatik antarbahasa ini dapat diterapkan pada analisis tindak tutur termasuk tuturan meminta. Tuturan meminta dapat digunakan untuk menguji kemampuan pragmatik PBI yang belajar bahasa Inggris. Alasan pemilihan tindak tutur meminta dalam kajian ini adalah sebagai berikut. Pertama, meminta sangat berguna dan penggunaannya sangat produktif dalam komunikasi sehari-hari, terutama bagi pembelajar bahasa asing. Kedua, tindak tutur meminta paling sering dipelajari dibandingkan dengan jenis tindak tutur lainnya, khususnya dalam

pembelajaran bahasa asing. Ketiga, tindak tutur meminta direalisasikan berdasarkan konteks tertentu sehingga hal ini sangat berguna untuk melihat kemampuan pragmatik pembelajar bahasa asing (Achiba, 2003: 3). Alasan keempat yaitu, karena tindak tutur meminta tergolong dalam tindakan yang dapat mengancam muka lawan tutur (face threatening acts) (Brown Levinson, 1987), maka penutur akan berusaha mengurangi pengancaman muka tersebut dengan menerapkan berbagai strategi. Alasan terakhir yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Bruner et al. (1982: 93) bahwa tuturan meminta hampir mendekati bentuk prototipe transaksi sosial. Dengan kata lain, tuturan meminta dapat menunjukkan bentuk interaksi sosial penutur suatu bahasa.

Tindak tutur pertama kali diperkenalkan oleh Austin (1962: 98-99) yang menyatakan bahwa pada dasarnya pada saat seseorang mengatakan sesuatu, disaat itu pula ia melakukan sesuatu. Artinya ketika seseorang mengatakan Take a seat, please! ‘silahkan duduk’, yang bersangkutan tidak hanya sekedar mengungkapkan sesuatu tetapi ia juga melakukan sesuatu yaitu meminta lawan tuturnya untuk duduk. Selain itu, Austin (1962) juga menjelaskan mengenai felicity condition yaitu persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar suatu ujaran dapat berlaku adalah penutur dan situasi harus sesuai, tindakan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh penutur dan lawan tutur, serta penutur dan lawan tutur harus memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan itu. Dengan demikian tidak semua ujaran dapat diterima, hanya ujaran yang memenuhi syarat di atas yang dapat berlaku.

Selanjutnya beberapa tahun kemudian setelah Austin memperkenalkan tindak tutur melalui karyanya yang berjudul How to Do Things with Words, muridnya yang bernama Searle juga kemudian tertarik pada teori tindak tutur. Melalui bukunya yang berjudul Speech Act, Searle (1969) menjelaskan teori tindak tutur lebih mendalam. Ia membagi tiga jenis tindakan dalam tindak tutur yang dapat diwujudkan oleh penutur secara pragmatis, yaitu tindak lokusi, ilokusi dan perlokusi (Searle, 1969: 23-24). Tindak lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu (the act of saying something). Bila diamati secara seksama konsep lokusi itu adalah konsep yang berkaitan dengan proposisi kalimat. Kalimat dalam hal ini dianggap hanya terdiri dari dua unsur yaitu subjek/topik dan predikat/komen (Nababan dalam Wijana, 2011: 22). Tindak lokusi ini adalah tindak tutur yang relatif paling mudah untuk diidentifikasikan karena pengidentifikasiannya cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam situasi tutur, sehingga tindak lokusi ini dianggap tidak begitu penting peranannya untuk memahami tindak tutur (Parker dalam Wijana, 1996:18).

Selanjutnya, tindak tutur yang terpenting adalah tindak ilokusi karena merupakan bagian sentral untuk memahami sebuah tindak tutur. Tindak ilokusi adalah sebuah tindakan yang tidak hanya sebatas menginformasikan sesuatu tetapi juga digunakan untuk melakukan sesuatu (the act of doing something) (Wijana, 1996:18). Jenis tindak tutur ini sangat sukar diidentifikasi karena terlebih dahulu harus memahami dan mempertimbangkan siapa yang berbicara kepada siapa, kapan dan di mana tindak tutur itu terjadi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tindak perlokusi. Tindak perlokusi adalah tindak tutur yang bermaksud untuk

mempengaruhi lawan tutur. Tuturan ini mempunyai daya pengaruh (perlocutionary force) yakni memberikan efek yang baik disengaja ataupun tidak pada lawan tuturnya (the act of affecting someone).

Searle (dalam Leech, 1983:164) membagi tindak ilokusi menjadi lima macam. Kelima macam tindak tutur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tindak tutur asertif (assertives) atau biasa juga disebut tindak tutur representatif yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya, misalnya menyatakan, mengusulkan, mengeluh, membual, melaporkan dan mengemukakan pendapat.

b. Tindak tutur direktif (directives) yaitu tindak tutur yang dilakukan oleh penuturnya dengan maksud agar lawan tuturnya melakukan tindakan yang diujarkan dalam ujaran tersebut, seperti command ‘memerintah’, request ‘meminta’, invite ‘mengundang’ dan sebagainya.

c. Tindak tutur komisif (commisive) yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya, seperti undertake ‘mengusahakan’, promise ‘berjanji’, threaten ‘mengancam’, dan sebagainya.

d. Tindak tutur ekspresif (expressive) yaitu tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam ujaran itu, misalnya thank ‘berterima kasih’, congratulate ‘mengucapkan selamat’, welcome ‘menyambut’, apalogy ‘meminta maaf’ dan sebagainya.

e. Tindak tutur deklaratif (declaratives) adalah tindak tutur yang dilakukan penutur dengan maksud untuk menciptakan hal seperti declare ‘menyatakan’, name ‘menamakan’, decide ‘memutuskan’, allow ‘mengizinkan’, forgive ‘memaafkan’ dan sebagainya.

Penelitian ini akan membahas salah satu unsur dari tindak tutur direktif yaitu meminta (request). Permintaan merupakan sebuah tindak tutur yang menghendaki mitra tuturnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang dikehendaki oleh penutur. Akan tetapi, sebuah permintaan tidak hanya berorientasi pada tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur (hearer), melainkan dapat pula berorientasi pada penutur (speaker). Hal ini diperkuat oleh Blum-Kulka, dkk (1978:201-203) yang mengatakan bahwa sebuah realisasi permintaan setidaknya melibatkan requestor atau penutur yang melakukan permintaan, requestee atau mitra tutur yang dimintai sebuah permintaan dan tindakan yang dilakukan. Seorang penutur dapat memilih berbagai perspektif permintaan yang diinginkan. Sebuah maksud yang sama dapat dituturkan dengan perspektif yang berbeda, misalnya permintaan could you do it memiliki orientasi yang berbeda dengan could we have it done. Could you do it merupakan permintaan yang berorientasi pada mitra tutur (hearer), sedangkan could we have it done merupakan permintaan yang orientasinya fokus pada penutur (speaker). Hal ini yang disebut sebagai perspektif permintaan oleh Blum-Kulka, dkk. Perspektif permintaan dapat berupa hearer oriented (berorientasi pada mitra tutur), speaker oriented (berorientasi pada penutur), speaker and hearer oriented (berorientasi pada penutur dan mitra tutur), dan dapat pula bersifat impersonal (Blum-Kulka, dkk, 1987: 203).

Permintaan dapat diwujudkan dalam modus kalimat imperatif, introgatif dan deklaratif (Wierzbicka, 1991: 88). Berdasarkan modus kalimat ini, Wijana (2011, 28-30) membagi tindak tutur langsung dan tindak tutur tak langsung. Tindak tutur langsung (direct speech act) adalah ungkapan yang diujarkan sesuai dengan fungsi kalimatnya, seperti meminta diungkapkan dengan kalimat imperatif, bertanya diungkapkan dengan kalimat interogatif dan memberitakan sesuatu diungkapkan dengan kalimat deklaratif. Sedangakan tindak tutur tidak langsung (indirect speech act) yaitu ungkapan yang diujarkan tidak sesuai dengan fungsi kalimatnya seperti meminta sesuatu dengan menggunakan kalimat interogatif dan deklaratif. Jadi, kesimpulannya adalah permintaan yang diungkapkan dengan kalimat imperatif disebut permintaan langsung sedangkan permintaan yang diungkapkan dengan kalimat interogatif dan deklaratif disebut permintaan tidak langsung

Pemilihan modus kalimat dalam melakukan permintaan berkaitan erat dengan strategi kesopanan karena semakin tidak langsung ungkapan permintaan yang diujarkan maka semakin dianggap santun ujaran permintaan tersebut. Hal ini juga didukung oleh Blum-Kulka dkk (1987 : 201) yang mengklasifikasikan strategi permintaan menjadi tiga bagian, yaitu (1) strategi langsung (direct strategies), (2) strategi tidak langsung (indirect strategies) dan (3) strategi isyarat (non-conventionally indirect strategies/ hint). Strategi tidak langsung ini konsepnya hampir sama dengan konsep tindak tutur tidak langsung dengan menggunakan kalimat interogatif misalnya could you do it ‘dapatkah kau melakukannya’, would you do it ‘maukah kau melakukannya’ yang berfungsi sebegai permintaan (Blum-Kulka, 1987: 201). Berikut adalah contohnya.

(1) Lend me your money

‘pinjamkan uangmu pada saya

(2) I don’t mean to burden you, but if you don’t mind, would you lend me your money?

‘Saya tidak bermaksud membebani anda, tetapi jika anda tidak keberatan, maukah anda meminjamkan uang anda pada saya?’

Kalimat (1) merupakan kalimat imperatif yang dimaksudkan untuk mengungkapkan permintaan untuk meminjam uang. Karena permintaan ini diwujudkan dengan kalimat imperatif, maka kalimat ini digolongkan ke dalam permintaan langsung. Adapun kalimat (2) merupakan modus interogatif yang dengan menggunakan kata tanya would ‘maukah’. Modus interogatif ini juga digunakan untuk meminta pinjaman uang seperti kalimat (1). Ungkapan permintaan yang dinyatakan selain menggunakan modus imperatif dikategorikan permintaan tidak langsung. Karena kalimat (2) merupakan permintaan dengan modus interogatif, maka kalimat ini disebut permintaan tidak langsung.

Adapun permintaan yang dilakukan dengan strategi isyarat bila penutur mengatakan sesuatu yang tidak ada relevansinya dengan maksud tuturan (Brown dan Levinson, 1987: 213). Contohnya adalah sebagai berikut.

(3) Oh my God, I left my wallet.

‘Ya ampun, dompet saya ketinggalan’

Kalimat (3) tidak ada hubungannya dengan permintaan penutur agar mitra tutur meminjamkan uangnya. Namun, untuk memahami maksud dan tujuan penutur diperlukan kemampuan interpretasi yang baik oleh mitra tutur agar pesan tersebut dapat dipahami dengan relevan oleh mitra tutur. Kalimat yang maksud dan tujuannya disampaikan secara tersirat disebut juga kalimat implikatur. Kalimat

implikatur yaitu tuturan yang implikasinya bukan merupakan sari tuturan yang bersangkutan. Artinya, hampir tidak ada hubungannya antara maksud penutur dengan ujaran yang ia sampaikan. Dalam implikatur, hubungan antara tuturan dan proposisi yang diimplikasikaannya tidak mutlak sehingga tanggapan mitra tutur terhadap sebuah implikatur dapat bervariasi bergantung pada konteks dan kemampuan interpretasinya. Berdasarkan tuturan (3) di atas, maka kemungkinan tanggapan mitra tutur yang diperoleh adalah (a) menyatakan empati dengan mengatakan are you serious? So what’s then? ‘kamu serius? Terus bagaimana?’ (jika mitra tutur berjarak sosial dengan penutur), (b) berinisiatif meminjamkan uang dengan mengatakan well, I’ll lend you my money if you need it ‘ya sudah, nanti aku pinjamkan uangku kalau kamu butuh’ (jika situasinya dompet dan uang tersebut memang sangat dibutuhkan oleh penutur dan jarak sosilanya rendah) dan (c) menertawakan dengan mengatakan you deserved it! ‘rasain, kamu!’ (jika dituturkan oleh seorang teman dekat dan dompet itu tidak terlalu diperlukan).

Permintaan berkaitan erat dengan kesopanan, sedangkan kesopanan tidak terlepas dari kebudayaan suatu penutur bahasa. Ujaran meminta yang dihasilkan oleh PBI dan PBIA cukup bervariatif dan cenderung berbeda hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan kebudayaan kedua masyarakat tutur ini. Oleh karena itu penelitian ini juga akan memasukkan teori kesantunan lintas budaya yang mencakup kesantunan berbahasa dan perbandingan lintas budaya. Teori kesantunan yang banyak digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesantunan yang dipelopori oleh Brown dan Levinson (1978). Menurut Brown dan Levinson (1978:61) face ‘muka’ merupakan hal yang paling mendasar dalam strategi

kesantunan berbahasa. Mereka membagi muka menjadi dua tipe yaitu muka positif dan muka negatif. Muka positif adalah keinginan penutur agar ia dapat diterima dan disenangi oleh lawan tuturnya sedangkan muka negatif adalah keinginan penutur agar setiap keinginannya tidak dihalangi oleh pihak lain. Tindakan yang berpotensi mengancam muka negatif meliputi tindakan yang terkandung dalam ungkapan order and request ‘perintah dan permintaan’, suggestion ‘saran’, advice ‘nasihat’, reminding ‘peringatan’, threats ‘ancaman’, warning ‘peringatan’, dares ‘tantangan’, dan sebagainya (Brown dan Levinson, 1987). Konsep tentang muka ini menurut Brown dan Levinson bersifat universal karena secara alamiah semua bahasa cenderung memiliki tuturan yang dapat mengacam muka atau yang terkenal disebut face-threatening acts (FTA).

Untuk menghindari pengancaman muka negatif, diperlukan strategi tertentu agar pengancaman muka dapat diminimalisir atau bahkan dihindari. Brown dan Levinson (1978: 130-209) menyarankan beberapa strategi kesantunan negatif yang dapat digunakan dalam tindak tutur termasuk tindak tutur meminta yang termasuk dalam tindakan FTA muka negatif, yaitu:

1) pakailah tuturan tidak langsung 2) pakailah pagar (hedge)

3) tunjukkan pesimisme 4) minimalkan paksaan 5) berikan penghormatan 6) mintalah maaf

7) pakailah bentuk impersonal

8) ujarkan tindak tutur itu sebagai ketentuan yang bersifat umum.

Selanjutnya Nadar (2009:50) menambahkan dua strategi lagi untuk menunjukkan kesantunan, yaitu:

9) nominalisasi

10) pengungkapan rasa hutang budi.

Brown dan levinson (1978: 74) juga menambahkan bahwa dalam bertutur, penutur akan memperkirakan tingkat keterancaman muka yang akan dialami oleh lawan tuturnya. Oleh karena itu penutur akan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang melingkupi tuturannya. Faktor sosial ini berlaku secara universal dan mungkin setiap budaya mempertimbangkan faktor ini. Berikut adalah faktor-faktor sosial tersebut.

1) jarak sosial antara penutur dan lawan tutur,

2) perbedaan status sosial dan dominasi antara penutur dan lawan tutur, dan 3) kondisi relatif sebuah tindak tutur di dalam kebudayaan tertentu. Artinya,

adakah tindak tutur tersebut tidak terlalu mengancam muka bagi masyarakat kebudayaan itu.

Meskipun strategi kesantunan tersebut di atas bersifat universal, ada pola-pola kesantunan yang berbeda antar masyarakat kebudayaan. Hal ini berkaitan dengan kajian yang dilakukan oleh Dell Hymes (2006) mengenai studi etnografi berbicara (etnography of speaking). Menurut Hymes, komunitas tutur yang memiliki budaya berbeda akan menghasilkan pola-pola tuturan dan cara berbicara

yang berbeda pula. Untuk itu, diperlukan pula pertimbangan model budaya dan organisasi sosial dari penutur bahasa yang akan dikaji dalam pragmatik antarbahasa. Sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang, Australia dan Indonesia memiliki dimensi kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu, sangat besar kemungkinan pola-pola tuturan yang dihasilkan oleh kedua penutur asli kedua bahasa. Konsep megenai perbandingan budaya telah dilakukan oleh Hofstede (1994). Hofstede memasukkan penutur asli bahasa Inggris dan atau masyarakat Eropa, Australia dan Amerika ke dalam kelompok masyarakat individualis (the individualist) sedangkan penutur bahasa Indonesia (Asia) termasuk dalam kelompok kolektif (the collectivist). Hofstede (1994: 60-61) mencirikan masyarakat kolektif sebagai masyarakat selalu menjaga hubungan yang harmonis, memiliki rasa malu (shame) yang tinggi, dan citra diri (face) yang dijunjung tinggi. Masyarakat kolektif memiliki rasa kebersamaan yang tinggi dan menganggap diri mereka bagian dari masyarakat itu. Rasa keharmonisan dan hubungan sosial sangat diutamakan dalam masyarakat kolektif. Adapun masyarakat individualis bersifat lebih independen dan tidak tertalu memperhatikan hubungan sosial antar individu masyarakatnya. Kejujuran menjadi poin yang sangat diperhatikan oleh masyarakat individualis.

Pembagian model budaya lebih lanjut dijelaskan oleh Lewis (2005) yang membagi tipe model budaya menjadi tiga model yaitu, linear-aktif, multi-aktif dan reaktif. Indonesia dimasukkan ke dalam kategori antara reaktif dan multi-aktif, sedangkan Australia termasuk ke dalam golongan antara linear-aktif dan multi-aktif. Golongan antara reaktif dan multi-aktif memiliki karakteristik seperti

penghormatan terhadap muka lebih diutamakan, sopan, selalu berkeinginan untuk menyenangkan, bersahabat, ramah, sangat menghormati usia dan menghindari konfrontasi (Lewis, 2005: 454-455). Sebaliknya Australia yang masuk ke dalam kategori antara linear-aktif dan multi-aktif dicirikan sebagai kelompok yang aktif berbicara, anti-emosional, tidak menghendaki kehilangan muka dan berkonfrontasi secara logis (Lewis, 2005: 05-2011).

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tiga rangkaian metode yaitu dimulai dengan metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian data. Ketiga metode ini akan dijelaskan pada poin berikut.

1.8.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik kuesioner yaitu Tes Melengkapi Wacana (TMW) atau biasa juga disebut Discourse Completion Task (DCT). TMW ini pertama kali diperkenalkan oleh Blum-Kulka (1982) dalam kajiannya mengenai strategi permintaan dan permintaan maaf. Pada dasarnya teknik ini sudah umum digunakan dalam penelitian pragmatik antarbahasa untuk menggali informasi mengenai tuturan-tuturan yang dihasilkan oleh partisipan penelitian. TMW sering digunakan dalam penelitian tindak tutur berskala besar the Cross-Cultural Speech Act Realization Patterns Project (CCSARP). TMW ini didistribusikan kepada 30 responden yang sebagian besar merupakan mahasiswa yang terbagi kedalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah 15 penutur bahasa Indonesia yang

mempelajari bahasa Inggris pada tahap lanjutan. Pemilihan responden dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti responden setidaknya harus memiliki nilai TOEFL (Test of English As A Foreign Language) setara ITP minimal 500. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa mereka yang memiliki skor tersebut telah menguasai bahasa Inggris dengan baik terutama dalam hal berkomunikasi. Selain itu, partisipan penutur bahasa Indonesia yang terlibat dalam penelitian ini juga dipastikan belum pernah tinggal dan menetap di Negara berbahasa Inggris untuk jangka waktu yang lama, sehingga diasumsikan responden ini masih memegang teguh kebudayaan Indonesia.

Selanjutnya, kelompok responden kedua adalah 15 penutur bahasa Inggris asli yang dalam penelitian ini melibatkan orang Australia. Responden yang berpartisipasi antara lain mahasiswa yang tergabung dalam ACICIS (Australian Consortium for ‘In Country’ Indonesian Studies) di Yogyakarta dan beberapa mahasiswa Australia yang mengikuti perkuliahan di INCULS (Indonesian Language and Culture Learning Services), Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Beberapa responden juga dijaring secara online melalui aplikasi

https://docs.google.com/forms. Responden diminta untuk mengisi kuisioner

senatural mungkin seolah-olah mereka memang berada dalam situasi yang diberikan tersebut. Wacana atau situasi yang diberikan dalam TMW disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan dua faktor sosial yaitu, dominasi (power) dan jarak sosial (social distance or familiarities) yang merupakan variabel yang penting dalam menentukan bentuk tindak tutur (Brown dan Levinson, 1987; Blum-Kulka, dkk, 1989).

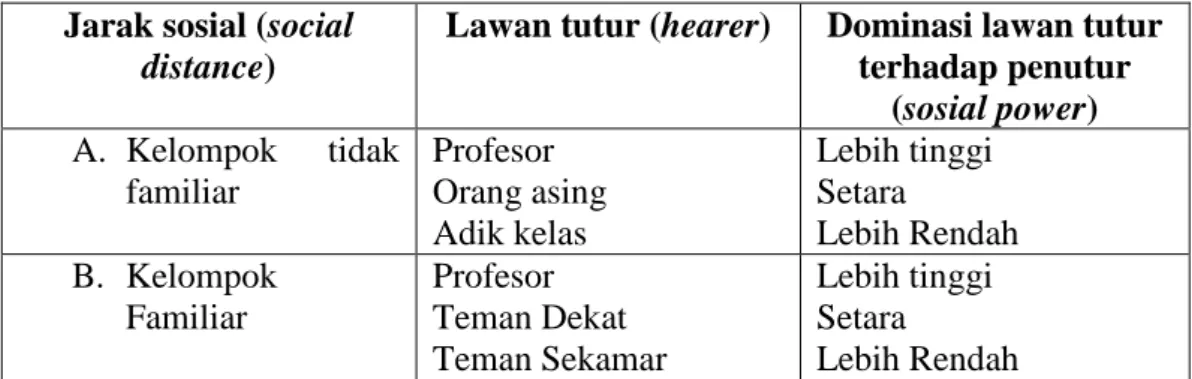

Tabel 1. Variasi Sosial yang Diterapkan dalam TMW

Jarak sosial (social

distance)

Lawan tutur (hearer) Dominasi lawan tutur terhadap penutur (sosial power) A. Kelompok tidak familiar Profesor Orang asing Adik kelas Lebih tinggi Setara Lebih Rendah B. Kelompok Familiar Profesor Teman Dekat Teman Sekamar Lebih tinggi Setara Lebih Rendah

Variabel jarak dibedakan menjadi nilai biner, yaitu penutur yang sudah saling mengenal/familiar diberi tanda (-jarak) atau tidak saling mengenal/tidak familiar dengan tanda (+jarak). Veriabel dominasi dibedakan menjadi tiga nilai yaitu lawan tutur memiliki status yang lebih rendah (-dominasi), penutur memiliki status yang sama (=dominasi) dan lawan tutur memiliki status yang lebih tinggi (+dominasi). Kombinasi dari dua variable sosial ini menghasilkan enam situasi yang berbeda yaitu : (+jarak dan +dominasi), (+jarak dan –dominasi), (=jarak dan +dominasi), (=jarak dan +dominasi), (-jarak dan +dominasi), dan (-jarak dan – dominasi). Untuk memperoleh berbagai variasi data, setiap kombinasi situasi direalisasikan menjadi dua situasi sehingga jumlah situasi yang disertakan dalam TMW berjumlah 12 situasi.

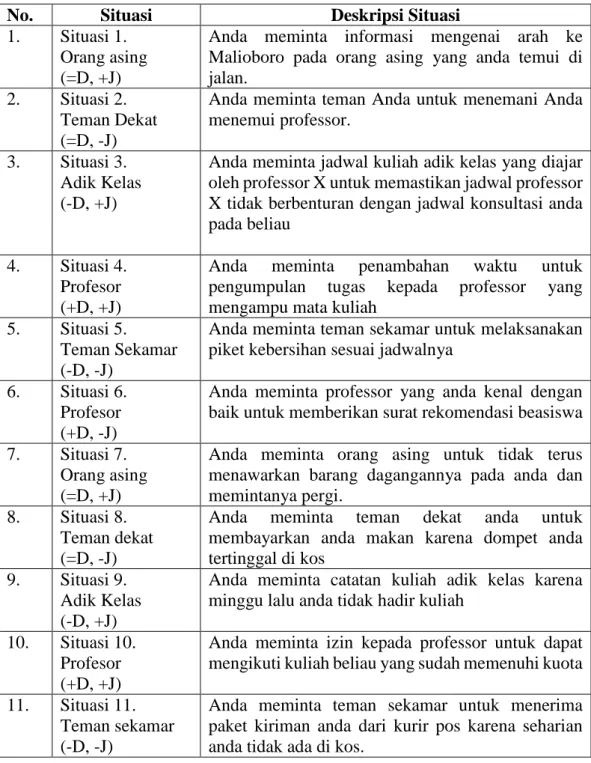

Situasi dalam TMW didesain sesuai dengan kehidupan di lingkungan kampus dan kehidupan sebagai mahasiswa karena semua responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah mahasiswa. Kategori permintaan dalam kuisioner dibedakan menjadi dua, yaitu permintaan atas informasi dan permintaan untuk melakukan sebuah aksi atau tindakan. Permintaan untuk melakukan suatu aksi

dapat dikategorikan lagi menjadi permintaan terhadap barang, permintaan tolong dan sebagainya. Berikut adalah tabel rancangan situasi yang digunakan dalam TMW.

Tabel 2. Rancangan Situasi dalam TMW

No. Situasi Deskripsi Situasi

1. Situasi 1. Orang asing (=D, +J)

Anda meminta informasi mengenai arah ke Malioboro pada orang asing yang anda temui di jalan.

2. Situasi 2. Teman Dekat (=D, -J)

Anda meminta teman Anda untuk menemani Anda menemui professor.

3. Situasi 3. Adik Kelas (-D, +J)

Anda meminta jadwal kuliah adik kelas yang diajar oleh professor X untuk memastikan jadwal professor X tidak berbenturan dengan jadwal konsultasi anda pada beliau

4. Situasi 4.

Profesor (+D, +J)

Anda meminta penambahan waktu untuk pengumpulan tugas kepada professor yang mengampu mata kuliah

5. Situasi 5. Teman Sekamar (-D, -J)

Anda meminta teman sekamar untuk melaksanakan piket kebersihan sesuai jadwalnya

6. Situasi 6. Profesor (+D, -J)

Anda meminta professor yang anda kenal dengan baik untuk memberikan surat rekomendasi beasiswa 7. Situasi 7.

Orang asing (=D, +J)

Anda meminta orang asing untuk tidak terus menawarkan barang dagangannya pada anda dan memintanya pergi.

8. Situasi 8. Teman dekat (=D, -J)

Anda meminta teman dekat anda untuk membayarkan anda makan karena dompet anda tertinggal di kos

9. Situasi 9. Adik Kelas (-D, +J)

Anda meminta catatan kuliah adik kelas karena minggu lalu anda tidak hadir kuliah

10. Situasi 10. Profesor (+D, +J)

Anda meminta izin kepada professor untuk dapat mengikuti kuliah beliau yang sudah memenuhi kuota 11. Situasi 11.

Teman sekamar (-D, -J)

Anda meminta teman sekamar untuk menerima paket kiriman anda dari kurir pos karena seharian anda tidak ada di kos.

12. Situasi 12. Professor (+D, -J)

Anda meminta ujian susulan kepada professor anda yang anda kenal dengan baik karena jadwal ujian bertepatan dengan jadwal anda menjadi pembicara di sebuah seminar internasional.

Data mengenai faktor-fakor yang menyebabkan perbedaan bentuk tuturan antara penutur asli bahasa Inggris Australia dan bahasa Indonesia akan diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan studi pustaka.

1.8.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bentuk-bentuk lingual dan strategi permintaan oleh PBI dan PBIA. Metode kualitatif yang digunakan adalah metode padan pragmatis. Metode padan pragmatis digunakan untuk mengkaji dan menentukan identitas satuan lingual tertentu dengan memakai alat penentu di luar bahasa dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan (Kesuma, 2000:49). Dalam hal ini bahasa Inggris digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan pragmatik khususnya strategi permintaan PBI dan membandingkannya dengan bentuk permintaan penutur asli PBIA. Data berupa tuturan meminta oleh kedua kelompok tutur akan diklasifikasikan berdasarkan (1) Bentuk tutur yang terdiri dari struktur tutur (tindakan pokok dan tindakan pendukung) dan variasi tutur (ragam formal dan informal), dan (2) strategi tutur (modus kalimat, cara dan tipe tuturan). Dalam pengklasifikasian strategi tutur, akan ditentukan menurut klasifikasi Blum-Kulka, et al (1987) dan Brown & Levinson (1987). Setelah mengklasifikasikan data, langkah selanjutnya adalah melihat

perbedaan bentuk tutur dan strategi tutur kedua kelompok responden (PBI dan PBIA) dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dan akan dihubungkan dengan dimensi budaya kedua kelompok responden penelitian. 1.8.3 Metode Penyajian Data

Hasil penelitian yang akan disajikan dalam penelitian ini akan dilakukan secara formal dan informal. Secara formal, hasil analisis data disajikan dengan menggunakan bagan, tabel dan simbol-simbol tertentu sedangkan secara informal hasil analisis data disajikan secara deskriptif dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

1.9 Sistematika Penyajian

Laporan penelitian ini akan disajikan dengan sistematika berikut. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penyajian, dan jadwal penelitian. Bab II mendeskripsikan bentuk tuturan meminta dalam bahsa Inggris oleh penutur bahasa Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris. Bab III akan mendeskripsikan bentuk tuturan meminta dalam bahasa Inggris oleh penutur asli bahasa Inggris Australia. Bab IV akan mendeskripsikan perbedaan bentuk tuturan meminta yang dihasilkan oleh penutur bahasa Indonesia dan penutur asli bahasa Inggris Australia serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, Bab V akan berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.