BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2 .1 Paradigma Kajian

Paradigma merupakan suatu model dari teori ilmu pengetahuan dan kerangka berfikir. Menurut Guba dalam Wibowo (2011), paradigma adalah seperangkat kepercayaan dasar yang menjadi prinsip utama dalam menentukan pandangan tentang dunia dan menjelaskan pada penganutnya tentang alam dunia. Artinya, paradigma bisa dikatakan sebagai suatu kepercayaan, cara pandang, atau prinsip dasar yang ada dalam diri seseorang tentang pandangan dunia dan membentuk cara pandangnya terhadap dunia (Wibowo, 2011:27). Paradigma juga diperlukan dalam penelitian karena akan menpengaruhi teori bahkan cara seseorang menganalisis dan menggambil tindakan terhadap sesuatu hal. Sudut pandang ataupun cara pandang tidak pernah bersifat netral dan objektif, tergantung pada paradigma yang digunakan. Oleh karena itu menurut Kuhn (1970), paradigma menentukan apa yang hanya ingin kita ketahui, hanya ingin kita inginkan, hanya ingin kita lihat dan kita ketahui.

Paradigma inilah yang sangat mempengaruhi pandangan seseorang dalam menggambil suatu tindakan atau sesuatu hal apapun. Misalnya dua orang yang sama dihadapkan dengan suatu fenomena yang sama, atau suatu peristiwa yang sama, kemungkinan kedua orang tersebut akan memberi respon yang berbeda terhadap fenomena atau peristiwa tersebut. Kedua orang tersebut juga akan menghasilkan penilaian, sikap, tindakan, bahkan pandangan yang berbeda juga. Perbedaan ini bisa terjadi karena kedua orang tersebut memiliki paradigma yang berbeda, yang secara otomatis mempengaruhi persepsi dan tindakan komunikasinya. Paradigma Ilmu komunikasi berdasarkan metodologi penelitiannya, menurut Dedy N. Hidayat (1999) yang mengacu pada pemikiran Guba dan Lincoln (1994) ada tiga paradigma : (1) paradigma klasik yang mencakup positivisme dan postpositivisme, (2) paradigma kritis dan (3) paradigma konstruktivisme (Bungin, 2008: 237).

2.1.1 Paradigma Kritis

Paradigma Kritis merupakan salah satu paradigma yang bersumber dari pemikiran sekolah frankurt, dimana pada saat itu sedang berlangsung propaganda besar-besaran Hitler. Media dipenuhi oleh prasangka, retorika, dan propaganda. Media menjadi alat dari pemerintah untuk mengontrol publik dan menjadi sarana pemerintah untuk mengobarkan semangat perang. Media bukan sesuatu yang netral, melainkan dikuasai oleh kelompok dominan. Pertanyaan utama dari paradigma kritis adalah adanya kekuatan-kekuatan yang berbeda dalam masyarakat yang mengontrol proses komunikasi dalam membentuk suatu realitas (Eriyanto, 2001:23).

Paradigma kritis beranggapan bahwa realitas yang kita lihat adalah realitas semu, realitas yang telah terbentuk dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial, politik, budaya, ekonomi, etnik, nilai gender, dan sebagainya, serta telah terkristalisasi dalam waktu yang panjang (Hamad, 2004:43). Asumsi dasar dari teori kritis ini adalah, mengungkapkan realis atau struktur rill dibalik ilusi, kesadaran semu dari kehidupan manusia atas dasar kesadaran subjektif dan berupaya mengubah kondisi sosial yang ada yang telah mendominasi realitas sosial pikiran masyarakat. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang netral, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, konsentrasi analisis pada paradigma kritis adalah menemukan kekuatan yang dominan tersebut dalam memarjinalkan dan meminggirkan kelompok yang tidak dominan. Media dalam menyajikan tayangannya, bahkan berita-beritanya bukan dengan posisi yang netral dan menjadi ruang publik dari berbagai pandangan yang berseberangan dalam masyarakat. Sebaliknya, media adalah ruang di mana kelompok dominan menyebarkan pengaruhnya dengan meminggirkan kelompok lain yang tidak dominan (Eriyanto, 2001:49).

Paradigma ini memandang suatu penelitian bukan hanya sekedar penelitian penuh kritikan saja, melainkan mengubah dunia yang timpang dan banyak didominasi oleh kekuasaan yang menindas kelompok bawah. Hal ini memungkinkan peneliti untuk terlibat dalam menegasikan relasi yang nyata, mengungkapkan mitos dan ilusi, menunjukkan bagaimana dunia yang penuh ketimpangan sembari menegaskan bagaimana seharusnya dunia itu. Dengan kata lain, penelitian dengan

menggunakan paradigma ini hadir untuk menghilangkan keyakinan dan gagasan palsu tentang masyarakat, dan mengkritik sistem kekuasaan yang tidak seimbang dan struktur yang mendominasi dan menindas orang.

Dalam pandangan paradigma kritis, tidak ada realitas yang benar-benar riil, karena realitas yang muncul sebenarnya adalah realitas semu yang terbentuk bukan melalui proses alami, tetapi oleh proses sejarah dan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi serta dibentuk manusia sendiri. Realitas tersebut dibentuk oleh kelompok-kelompok dominan, dengan cara manipulasi, mengkondisikan orang lain agar punya penafsiran dan pemaknaan seperti yang kelompok itu inginkan. Oleh karena itu, apa yang disebut realitas sering kali bukanlah realitas, melainkan hanya ilusi yang menyebabkan distorsi pengertian dalam masyarakat (Eriyanto, 2001:56). Analisis yang bersifat kritis ini, umumnya beranjak dari pandangan atau nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti. Oleh karena itu, keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu masalah sangat menentukan bagaimana data atau teks ditafsirkan. Subjektifitas peneliti sangat dominan dalam penelitian menggunakan paradigma kritis, karena menggandalkan penafsiran peneliti. Dalam hal ini penafsiran didapatkan langsung dari peneliti dengan masuk menyelami teks, gambar, ataupun suatu data, dan menyingkap makna yang ada dibaliknya, sehingga unsur subjektifitas tidak dapat dihindari (Eriyanto, 2011:62).

2.2. Kajian Pustaka 2.2.1. Semiotika

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Pengertian tersebut didukung dari segi etimologis semiotika yang berasal dari kata Yunani, yaitu semeion, yang berarti “tanda” atau seme, yaitu penafsir tanda. Tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam mendefenisikan sesuatu hal yang bisa berbentuk kata-kata, gambar-gambar, suara-suara, aroma, gerakan, atau objek, yang dapat ditafsirkan dan memiliki makna didalamnya (Birowo, 2004:44). Tanda merupakan perangkat yang kita pakai dalam upaya untuk mencari jalan di dunia ini, ditengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Tanda ini berada pada keseluruhan kehidupan manusia yang tidak bisa terlepas dari kebudayaan manusia itu

sendiri dan menjadi sistem tanda yang dapat digunakan sebagai pengatur kehidupannya. Oleh karena itu, tanda-tanda itu (yang berada pada sistem tanda) sangatlah akrab dan bahkan melekat pada kehidupan manusia yang penuh makna, seperti teraktualisasi pada bahasa, religi, seni sejarah, bahkan ilmu pengetahuan (Sobur, 2004:124).

Tanda tersebut adalah cerminan dari realitas yang dikonstruksikan lewat bahasa maupun kata-kata. Dengan demikian, tanda adalah basis dari seluruh komunikasi, dimana melalui tanda, manusia dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya, bahkan melakukan banyak hal yang dapat dikomunikasikan di dunia ini (Sobur, 2004:15). Menurut Umberto eco, tanda dianggap dapat mengkaji segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kebohongan ataupun mengkelabui. Tanda tidak dapat berdiri sendiri, melainkan di dalam tanda tersebut terdapat sesuatu yang tersembunyikan dibaliknya. Contohnya sebutan penipu ulung menandakan seorang yang pura-pura menjadi dokter, pengacara atau apapun (Sobur, 2004:18).

Secara terminologis semiotika dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan seluruh kebudayaan sebagai tanda. Pada dasarnya, analisis semiotika merupakan sebuah ikhtiar untuk merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang dipertanyakan lebih lanjut ketika kita membaca teks atau narasi/ wacana tertentu. Analisisnya bersifat paradigmatic, yang berarti berupaya menemukan makna dari berbagai hal, termasuk dari hal-hal yang tersembunyi dibalik sebuah teks (Wibowo, 2011:5).

Seorang ahli yang merupakan pendiri linguistik modern dan terkenal dengan teori ‘tanda’ adalah Ferdinand de Saussure. Menurutnya, tanda tidak bisa terlepas dari bahasa, karena bahasa itu merupakan suatu sistem tanda yang dikonstruksikan melalui sistem sosial. Saussure berpersepsi dan berpandangan, bahwa kita memiliki pandangan tentang realitas yang dikonstruksikan oleh kata-kata serta tanda-tanda yang lain, yang digunakan dalam konteks sosial (Wibowo, 2011:7). Dalam konteks komunikasi manusia, Saussure meletakkan tanda dengan melakukan pemilahan antara signifier (penanda) dan signified (Petanda). Signifier (penanda) adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna (aspek material), yakni apa yang dikatakan dan apa yang ditulis dan dibaca. Signified (petanda) adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep sesuatu dari signifier. Hubungan keduanya disebut

Signification, yang berarti suatu upaya dalam memberi makna terhadap dunia (Fiske, 1990:44).

Hubungan tersebut diperoleh dari produk kultural dan hanya bersifat kesepakatan, konveksi, atau peraturan dari cultural pemakai bahasa tersebut. Hubungan antara signifier dan signified dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

• Ikon adalah tanda yang memunculkan kembali benda atau realitas yang ditandainya, misalnya foto atau peta

• Indeks adalah tanda yang kehadirannya menunjukkan adanya hubungan dengan yang ditandai, misalnya asap adalah indeks dari api • Simbol adalah sebuah tanda dimana hubungan antara Signifier dan

Signified semata-mata adalah masalah konveksi, kesepakatan atau peraturan (Sobur, 2004:126).

Dengan kehadiran penanda dan petanda ini akan memunculkan suatu makna, oleh karena itu kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri-sendiri, bahkan kesatuan dari dua hal ini diibaratkan oleh Saussure seperti dua sisi dari sehelai kertas (Sobur, 2004:46). Charles Saunders Pierce, seorang filsuf aliran pragmatik Amerika yang dianggap sebagai pendiri semiotika modern, mendefenisikan semiotika sebagai hubungan antara tanda (simbol), objek, dan makna (Morissan, 2009:38). Pierce melihat yang menjadi dasar dari semiotika adalah konsep tentang tanda, dimana tanda ini sendiri tidak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiripun, sejauh terkait dengan pikiran manusia seluruhnya terdiri atas tanda-tanda. Jika hal ini tidak terjadi demikian, manusia tidak akan bisa menjalin hubungannya dengan realitas, karena tanda tersebut adalah sesuatu yang hidup dan dihidupi, serta hadir dalam proses interpretasi yang mengalir (Sobur, 2004:17).

Dengan demikian semiotika mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Analisis semiotika ini merupakan sebuah ikhtiar untuk merasakan sesuatu yang aneh, yang perlu dipertanyakan lebih lanjut ketika kita membaca suatu wacana maupun secara visual ketika menonton televisi. Analisis ini berupaya untuk menguak dan menemukan makna dari hal yang tersembunyi sekalipun. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna (meaning) ialah hubungan antara suatu objek atau idea suatu tanda (LittleJohn, 1996:64).

Menelaah dengan menggunakan pendekatan semiotika ini tidak terlepas dari peranan pembaca sendiri. Jika hendak ingin menerapkan tanda-tanda bahasa, maka

huruf, kata, bahkan kalimat, tidak memiliki arti pada dirinya sendiri. Tanda-tanda itu hanya mengemban arti dalam kaitannya dengan pembaca. Pembaca itu sendirilah yang menghubungkan tanda dengan apa yang ditandakan sesuai dengan konvensi dalam sistem bahasa yang bersangkutan. Hal ini bisa terlihat dalam proses komunikasi melalui karya sastra. Misalnya dalam karya sastra kerap diperhatikan hubungan sintaksis antara tanda-tanda (strukturalisme) dan hubungan antara tanda serta apa yang ditandakan (semantik). Hal ini juga berlaku bagi proses komunikasi melalui media manapun, karena keseluruhan faktor dalam proses komunikasi dan pemahamannya mempengaruhi dan ikut menentukan sikap pembaca (Sobur, 2004: 17).

Bisa dilihat dari media yang sedang digunakan saat ini. Media massa khususnya, menawarkan beragam isi didalamnya. Isi media tersebut pada hakikatnya adalah suatu konstruksi realitas dengan menggunakan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Bahasa tersebut tidak hanya sebagai alat merepresentasikan realitas, tetapi juga menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas yang dikonstruksikan. Dengan kata lain, setiap upaya “menceritakan” sebuah peristiwa, keadaan, benda, atau apapun, pada hakikatnya adalah usaha mengkonstruksikan realitas (Sobur, 2004:88). Hal tersebut dapat kita lihat dalam iklan, cerpen, poster, komik, film, kartun, bahkan games secara visual. Semua hal tersebut memungkinkan terjadinya “tanda”, yang dapat membentuk suatu proses signifikasi yang menggunakan tanda serta menghubungkan objek dan interpretasi.

2.2.1.1. Semiotika Roland Barthes

Teori semiotika tidak bisa terlepas dari satu sosok yang juga banyak menggambil peran terhadap kajian studi ini. Ia adalah salah satu orang yang ahli dalam bidang persoalan semiotika dan dikenal sebagai salah seorang pemikir strukturalis yang paling gigih mempraktikkan model linguistik serta semiologi Saussure. Ia juga merupakan salah seorang kritikus sastra perancis yang ternama, dan Ia hadir dengan gagasan yang dikembangkannya dari gagasan-gagasan Saussuren serta mengkajinya lebih luas lagi (Sobur, 2004:63). Dialah Roland Barthes. Ia mengembangkan dua tingkatan pertandaan yang memungkinkan untuk dihasilkannya makna yang juga bertingkat-tingkat, yaitu denotasi dan konotatif. Dua konsep ini lah

sebagai kunci dari analisisnya. Tidak hanya sampai pada tataran dua konsep tanda saja, Barthes juga melihat peranan yang aktif dari pembaca atau pengguna. Ia juga melihat dari sudut pembaca sendiri. Dalam studinya ini, Barthes menggangap peran pembaca dalam memberi makna terhadap tanda tersebut merupakan peran yang tidak kalah penting, karena dari keaktifan pembaca dalam memaknai tanda tersebut, akan memunculkan suatu pengertian yang baru yang lebih jelas.

Denotasi adalah tingkatan pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, atau antara tanda dan rujukan pada realitas, yang menghasilkan makna eksplisit, langsung dan pasti. Makna denotasi dalam hal ini adalah makna pada apa yang tampak dan makna apa yang dijelaskan dalam kamus. Harimurti Kridalaksana mendefenisikan denotasi sebagai makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas penunjukkan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi sesuatu serta bersifat objektif, karena dapat berlaku secara umum. Sebagai contoh, di dalam kamus, kata melati berarti menunjukkan pada sejenis bunga (Sobur, 2004:263). Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, yang didalamnya beroperasi makna tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti, yang berartinya terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Konotasi merupakan suatu interaksi yang muncul ketika sign (tanda) bertemu dengan perasaan pembaca atau emosi pembaca atau pengguna dan nilai-nilai budaya mereka (Birowo, 2004:57).

Dalam hal ini konotasi akan menghasilkan suatu makna yang berbeda jika bersentuhan dengan ruang lingkup perasaan, dan pikiran yang ditimbulkan pada penulis, penonton, ataupun pendengar serta bersifat subjektif atau emosional. Dengan kata lain, konotasi dapat dimaknai sebagai makna “leksikal + X” (Sobur, 2004:263). Misalnya kata Amplop. Secara denotasi atau makna dalam kamus yang sebenarnya, amplop diartikan dengan makna sebuah sampul yang berfungsi sebagai tempat mengisi surat, yang akan disampaikan kepada orang lain atau kantor, instansi, ataupun perusahaan lainnya. Tetapi jika kata Amplop ditambah dengan kalimat, “Beri saja beliau Amplop, agar urusanmu segera beres”, dapat berubah maknanya menjadi “Berilah beliau uang”. Kata Amplop sudah berubah makna menjadi konotatif, yang mengarah ke pengertian uang suap atau sogokan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa denotasi menduduki sistem tataran ataupun signifikasi tingkat pertama, sedangkan konotasi menduduki sistem tataran tingkat kedua yang dibangun diatas sistem lain yang telah ada sebelumnya. Memang kalau dilihat dari defenisi denotasi yang telah dijelaskan diatas, pada umumnya banyak orang akan beranggapan, bahwa denotasi biasanya dimengerti sebagai makna harafiah, makna yang sesungguhnya, bahkan tak jarang juga disebut sebagai referensi atau acuan. Makna yang biasanya juga mengacu pada penggunaan bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Akan tetapi, dalam ranah semiologi Roland Barthes, denotasi lebih dikenal dengan sistem signifikasi tingkat pertama, yang lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna. Hal ini dikatakan karena, makna yang melekat pada denotasi adalah makna yang bersifat umum dan seperti seadanya saja, tidak menggali ‘tanda’ secara dalam. Sehingga apa yang diucapkan, apa yang terlihat, apa yang dibaca dari suatu tanda, itu lah yang mewakili makna didalamnya, tanpa melihat adanya suatu konstruksi makna.

Sistem tataran kedua atau signifikasi tingkat dua yang disebut konotatif, lebih menyoroti dan melihat ada makna apa yang tersembunyi dari tanda tersebut, dan tak jarang juga, sistem kedua ini dipakai untuk mengguak hasil konstruksi dengan cermat. Pada sistem tataran kedua (konotatif) ini dibutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi dengan baik. Tanpa keaktifan dari pembaca makna konotatif ini akan sama halnya dengan makna denotatif, karena makna konotatif dibangun diatas sistem lain yang telah ada sebelumnya, dan jika bertemu dengan emosi, atau nilai-nilai dari dalam diri pembaca akan menghasilkan suatu makna yang baru, bahkan dapat melihat makna lebih jelas tanpa adanya suatu ketertutupan. Pemaknaan tataran kedua ini dibangun diatas bahasa sebagai sistem yang pertama (Sobur, 2004: 69).

Makna konotasi yang merupakan makna hasil dari stimulus dan respon dari nilai-nilai yang mengandung emosional juga sering diidentikkan dengan operasi ideologi, yang disebut sebagai mitos. Hal ini berfungsi untuk mengungkapkan serta memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Konotasi dapat digolongkan kedalam mitos karena, dalam mitos terdapat juga tiga pola dimensi penanda, petanda, dan tanda namun sebagai suatu sistem yang

unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemakna yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, mitos tersebut juga termasuk sistem pemaknaan kedua (Sobur, 2004:71).

1 . Signifier (Penanda)

2. Signified (Petanda)

3. Denotative sign (tanda denotatif)

4. Connotative Signifier (Penanda Konotatif)

5. Connotative Signified (Petanda Konotatif)

6. Connotative Sign (Tanda Konotatif)

Gambar. 2.1 Peta Tanda Roland Barthes Sumber : Sobur, 2004 :69

Barthes juga menciptakan peta tentang bagaimana tanda tersebut bekerja, yang merupakan perluasan dari studi Hjelmslev. Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaanya, dan hal inilah yang membedakan sekaligus menyempurnakan semiologi Saussure, yang dikenal dengan signifikasi dua tahap ( Two order of signification) (Sobur, 2004 :69). Barthes dalam membuat analisisnya juga menggunakan kode-kode atau unit-unit pembahasan yang membangkitkan suatu badan pengetahuan tertentu (Sobur, 2004:65-66), yaitu:

1) Kode Hermeneutik

Kode Hermeneutik atau kode teka-teki berkisar pada harapan pembaca untuk mendapatkan “kebenaran” bagi pertanyaan yang muncul dalam teks. Kode teka-teki merupakan unsur struktur yang utama dalam narasi tradisional. Di dalam narasi ada suatu kesinambungan antara

pemunculan suatu peristiwa teka-teki dan penyelesaiannya di dalam cerita.

2) Kode Semik

Kode Semik atau kode konotatif banyak menawarkan beragam sisi. Dalam proses pembacaan, pembaca menyusun tema suatu teks. Barthes melihat bahwa konotasi kata atau frase tertentu dalam teks dapat dikelompokkan dengan konotasi kata atau frase yang mirip. Jika kita melihat suatu kumpulan satuan konotasi, kita menemukan suatu tema di dalam cerita. Jika sejumlah konotasi melekat pada suatu nama tertentu, kita dapat mengenali suatu tokoh dengan atribut tertentu.

3) Kode Simbolik

Kode Simbolik merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural atau tepatnya menurut konsep barthes, pascastruktural. Hal ini didasari pada gagasan bahwa makna berasal dari beberapa oposisi biner atau pembedaan, baik dari tahap bunyi menjadi fenom dalam proses produksi wicara, maupun pada taraf psikoseksual yang melalui proses. Misalnya, seorang anak belajar bahwa ibu dan ayahnya berbeda satu sama lain dan bahwa perbedaan ini juga membuat anak itu sama dengan satu diantara keduanya dan berbeda dari yang lain,atau pun pada taraf pemisahan dunia secara kultural dan primitif menjadi kekuatan dan nilai-nilai yang berlawanan yang secara mitologis dapat dikodekan. Dalam suatu teks verbal, perlawanan yang bersifat simbolik ini dapat dikodekan melalui istilah-istilah retoris seperti antitesis, yang merupakan simbol istimewa dalam sistem simbol barthes.

4) Kode Proaretik

Kode Proreatik sering juga disebut kode tindakan atau lakuan yang dianggap sebagai perlengkapan utama teks yang dibaca setiap orang, artinya semua teks yang bersifat naratif. Barthes melihat semua lakuan dapat dikodifikasi dari terbukanya pintu sampai petualangan yang romantis. Pada praktiknya, Barthes menerapkan beberapa prinsip seleksi. Kita mengenal kode lakuaan karena kita memahaminya. Pada kebanyakan fiksi, kita selalu mengharapakan lakuan di “isi” sampai lakuan utama menjadi perlengkapan utama suatu teks.

5) Kode Gnomik

Kode Gnomik sering juga disebut kode kultural banyak jumlahnya. Kode ini merupakan acuan teks ke benda-benda yang sudah diketahui dan dikodifikasi oleh budaya. Menurut Barthes, relaisme tradisional didefinisi oleh acuan teks ke apa yang sudah diketahui, rumusan suatu budaya atau sub budaya adalah hal-hal kecil yang telah dikodifikasi yang di atasnya para penulis bertumpu. Bukan hanya untuk membangun sistem klarifikasi unsur-unsur narasi yang sangat formal, namun lebih banyak untuk menunjukkan bahwa tindakan yang paling masuk akal, rincian yang paling meyakinkan, atau teka-teki yang paling menarik, merupakan produk buatan dan bukan tiruan dari yang nyata.

2.2.1.2 Mitos

Seperti pada penjelasan sebelumnya, dalam kerangka pemikiran Barthes, selain Ia fokus pada sasaran tanda denotasi dan konotasi, Ia juga sering mengidentikkan konotasi dalam ranah ideologi yang disebut Mitos. Barthes menempatkan ideologi dalam ranah mitos karena, menurutnya baik dalam ranah ideologi maupun mitos, hubungan antara penanda konotatif dan petanda konotatif terjadi secara termotivasi. Dimana, Barthes memahami ideologi sebagai kesadaran palsu yang membuat orang hidup di dalam dunia imajiner dan ideal, meskipun realitas hidupnya yang sesungguhnya tidaklah demikian (Sobur, 2004:71). Mitos berasal dari bahasa Yunani, yaitu muthos, yang secara umum diartikan keirasionalan atau tahyul atau khayalan, bahkan sesuatu yang tak berada dalam kontrol kesadaran dan rasional manusia (Sobur, 2004:222). Mitos berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Mitos juga disebut sebagai sistem pemaknaan tataran kedua, karena dalam mitos pun terdapat tiga pola dimensi penanda, petanda, dan tanda yang juga dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya. (Sobur, 2004:71).

Mitos menurut Barthes adalah sebuah kisah yang melaluinya sebuah budaya menjelaskan dan memahami beberapa aspek dari realitas. Mitos membantu kita untuk memaknai pengalaman-pengalaman kita dalam satu konteks budaya tertentu. Barthes juga berpendapat bahwa mitos, melayani fungsi ideologi naturalisasi. Artinya, mitos melakukan naturalisasi budaya, dengan kata lain, mitos membuat budaya dominan, nilai-nilai sejarah, kebiasaan dan keyakinan yang dominan terlihat ‘natural’, normal, abadi, masuk akal, objektif dan benar secara apa adanya (Birowo, 2004:60). Ideologi yang tercermin dalam mitos akan selalu ada selama kebudayaan itu ada dan merupakan suatu ekspresi budaya yang diwujudkan melalui berbagai kode yang merembes masuk ke dalam teks dalam bentuk penanda-penanda penting, seperti tokoh, latar, sudut pandang, dan lain sebagainya (Sobur, 2004:71).

Di dalam mitos pula sebuah petanda dapat memiliki beberapa penanda. Misalnya, Bahasa Inggris yang kini telah menginternasional bahkan mewabah di Indonesia sendiri. Sekarang melamar pekerjaan saja memakai keahlian bahasa inggris, padahal di Negara Indonesia kita hanya bisa sedikit menemukan penduduk Inggris, tetapi seolah bahasa Inggris menjadi bahasa yang sangat penting buat kita,

bahkan seperti bahasa ibu. Dari contoh tersebut, bisa dilihat bagaimana bahasa inggris seperti ideologi naturalisasi yang hadir di Indonesia, yang hingga kini masih diyakini kebenarannya, bahwa bahasa inggris setara dengan bahasa ibu Indonesia, bahkan dianggap bahasa yang sangat penting untuk dipelajari. Dari segi jumlah, petanda lebih minim jumlahnya dari pada penandanya, sehingga mengakibatkan dalam praktiknya muncul sebuah konsep secara berulang-ulang dalam bentuk-bentuk berbeda. Bentuk-bentuk berbeda ini lah yang dipelajari dalam mitologi, karena adanya pengulangan konsep yang terjadi dalam berbagai bentuk (Sobur, 2004:71).

Mitos merupakan suatu wahana dimana suatu ideologi berwujud. Mitos dapat berangkai menjadi mitologi yang memainkan peranan penting dalam kesatuan-kesatuan budaya. Kita bisa menemukan ideologi dalam teks dengan jalan meneliti konotasi-konotasi yang terdapat didalamnya (Sobur, 2004:129). Mitos ini sendiri tidak dibentuk melalui penyelidikan, tetapi melalui anggapan berdasarkan observasi kasar yang digeneralisasikan karena lebih banyak hidup didalam masyarakat. Sikap kita terhadap sesuatu ditentukan dengan mitos yang ada dalam diri kita. Mitos ini lah yang menyebabkan kita mempunyai prasangka tertentu terhadap sesuatu hal yang dinyatakan mitos (Wibowo, 2011:16-17). Mitos tidak hanya diciptakan dalam bentuk diskursus tertulis. Mitos ini tidak hanya berupa kata-kata lisan maupun tulisan, namun juga dalam berbagai bentuk lain atau campuran antara bentuk verbal dan nonverbal, seperti: Film, Komik, Video games, lukisan, fotografi, dan iklan. Semuanya dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Sama halnya dengan pendapat Barthes dalam simbolik komunikasi, mitos juga dapat diciptakan melalui produk sinema, fotografi, advertensi, olahraga, dan televisi (Sobur, 2004:208).

Dalam Sosiologi Durkheim, mitos merupakan suatu jenis tuturan yang hampir mirip dengan representasi kolektif. Barthes mengartikan mitos sebagai cara berpikir kebudayaan terhadap sesuatu, sebuah cara mengkonseptualisasi atau memahami sesuatu hal dan mitos tersebut merupakan serangkaian konsep yang saling berkaitan (Sudibyo, 2001:245). Mitos juga termasuk sistem komunikasi karena didalamnya terdapat suatu pesan. Maka, mitos bukanlah sebuah objek. Mitos lebih jauh lagi tidak ditentukan oleh objek atau materi (bahan) pesan yang disampaikan, melainkan oleh cara mitos tersebut disampaikan (Sobur, 2004:224).

2.2.2 Sensualitas Perempuan

Perempuan dan segala apa yang ada dalam dirinya kerap sekali menjadi pusat perhatian yang hangat dan menarik, terutama tentang apa yang Ia tampilkan melalui tubuh yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Tubuh perempuan kerap sekali bersahabat dengan istilah sensualitas. Dunia dewasa ini hadir dengan beragam konstruksinya terhadap tubuh perempuan itu sendiri. Tubuh perempuan bukan lagi menjadi miliknya sendiri, melainkan menjadi konsumsi oleh kepentingan banyak orang. Sensualitas itu sendiri diambil dari bahasa Inggris “Sensuality” yang berarti suatu keadaan atau kondisi dimana sesuatu hal dianggap sensual, baik secara fisik maupun tindakan yang mengarah kepada seksual atau kondisi yang menyentuh kenikmatan tertentu (http://jurnalperempuan.com/2011/05/seni-pertunjukan/).

Kata sensualitas mengarah kepada akar kata ‘sense’ yang berarti indera. Sensualitas merupakan tataran imajinasi seksual individu terhadap objek yang dilihatnya. Imajinasi tersebut merupakan pengalaman menyenangkan, yang terjadi melalui penginderaan seseorang terhadap bentuk tubuh orang lain. Jennifer L.Hillman dalam bukunya ‘Clinical perspective on elderly sexuality”, menjelaskan pengalaman menyenangkan tersebuat akan menghasilkan sebuah kesenangan (pleasure) yang didapatkan melalui aktivitas seksual orang lain yang dirasakan melalui penginderaannya. Walaupun demikian, sensual tidak hanya didapatkan dengan mengikutserakan orang lain sebagi objek, tetapi juga bisa didapatkan melalui benda, gambar, suara yang bersentuhan langsung dengan penginderaannya.

Sensualitas bekerja dalam konteks yang ditentukan, dimana konteks tersebut mencakup lingkungan sosial, budaya, maupun opini publik. Dengan kata lain, sesuatu yang dapat dikatakan sensual merupakan apa yang selama ini disetujui oleh lingkungan sosial dan budaya dalam suatu lingkungan. Sensualitas perempuan kerap sekali dinilai berdasarkan tubuhnya dan bagaimana tubuh tersebut mengeluarkan daya tariknya. Daya tarik fisik muncul dari persepsi masyarakat yang memiliki latar belakang budaya terhadap ciri-ciri fisik individu yang dianggap menarik, indah, dan nyaman dipandang mata. Bahkan tak jarang, daya tarik fisik ini mempengaruhi daya tarik seksual seseorang. Sehingga sensualitas pada dasarnya berawal dari penginderaan seseorang terhadap sesuatu kemudian menjadi pleasure bagi mereka dan akhirnya dapat membangkitkan daya tarik seksual.

Tubuh perempuan secara fisik awalnya merupakan sebuah identitas yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik secara fungsi maupun konfigurasi anatominya. Tetapi disisi lain, tubuh perempuan menjadi sebuah masalah besar yang menggundang banyak orang untuk mengkonstruksinya berdasarkan latar belakang budaya yang mereka miliki masing-masing. Konstruksi yang terbentuk membuat posisi perempuan terhegemoni oleh dominasi laki-laki. Tubuh perempuan sering dianggap sebagai penggoda yang memaksa laki-laki untuk memangsanya.

Karena dari payudaranya ia meracuni kesusilaan dari kedua pahanya dan selangkangannya ia membuat lelaki tergiur memperkosa, dan dari tatapan serta bibirnya ia membuat jantung lelaki berdebar keras dan segera meninggalkan istri-istri mereka. Dari pernyataan tersebut mununjukkan bagaimana imanijasi laki-laki akan merangsang hasrat seksualnya bila melihat tubuh perempuan yang ditampilkan dengan menonjolkan daya tarik seksual perempuan tersebut. Selama bertahun-tahun peran perempuan di media digambarkan hanya sebagai seorang obyek seks atau memiliki peran dalam hal domestik saja (www.yjp.go.id).

Termasuk dalam dunia game, yang hampir sering menampilkan anime perempuan dengan wujud “penghibur”, melalui karakter perempuan, pakaian seksi, dan bentuk tubuh yang proporsional. Keindahan tubuh perempuan memang selalu menjadi daya tarik yang tak terbantahkan dikalangan laki-laki, sehingga membuat banyak orang sering sekali memasukkan unsur-unsur ini dalam media massa, hingga dunia game. Bahkan, daya tarik tersebut dijadikan sebagai potensi komersial yang pada ujungnya membuat perempuan menjadi sasaran eksploitasi. Tubuh perempuan seperti menciptakan visual pleasure bagi kaum laki-laki. Perempuan ditempatkan dalam posisi ‘objek’ yang bertugas sebagai pemuas kebutuhan laki-laki.

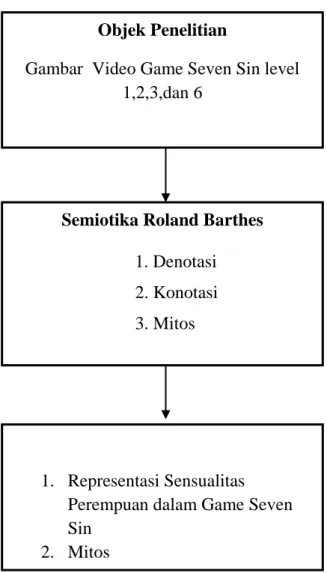

2.3 Model Teoritis

Gambar. 2.3

Bagan Model Teoritik Penelitian Representasi Sensualitas Perempuan dalam Game Seven Sin

Objek Penelitian

Gambar Video Game Seven Sin level 1,2,3,dan 6

Semiotika Roland Barthes 1. Denotasi 2. Konotasi 3. Mitos

1. Representasi Sensualitas Perempuan dalam Game Seven Sin