i

PENGEMBANGAN BUKU AJAR PRAGMATIK EDUKASIONAL TERINTEGRASI KONTEKS SITUASI DAN SOSIAL

BAGI MAHASISWA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister

Oleh:

REHULINA JUNIARTI BR. SEMBIRING NIM: 161232002

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA 2018

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan sebagai wujud rasa syukurku kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Israel yang selalu menjadi penjagaku. Mamak dan bapak yang selalu mendukungku dari awal keinginanku untuk

s2, kak Iyan, bang Ucok, bang Dona, dek uwan dan seluruh keluarga besarku tercinta.

v

Moto

“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal

(Ayub 42:2)

Tidak ada yang terlalu sulit dalam sebuah proses, Bahkan ketika proses itu terlihat begitu menyulitkan…

vi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah terdapat dalam kutipan dan daftar pustaka yang telah dicantumkan seperti layaknya penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiarisme dalam tesis ini, maka saya bersedia menanggung segala sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Oktober 2018

Penulis,

vii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Rehulina Juniarti BR. Sembiring NIM : 161232002

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

PENGEMBANGAN BUKU AJAR PRAGMATIK EDUKASIONAL TERINTEGRASI KONTEKS SITUASI DAN SOSIAL

BAGI MAHASISWA

Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakan Universitas Sanata Dharma baik untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Oktober 2018

Yang menyatakan

viii ABSTRAK

Sembiring, Rehulina Juniarti BR. 2018. Pengembangan Buku ajar Pragmatik

Edukasional Terintegrasi Konteks Situasi dan Sosial bagi Mahasiswa.

Tesis. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Magister, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam komunikasi verbal, konteks merupakan hal yang sangat penting. Melalui konteks, maksud yang samar-samar akan menjadi jelas. Mata kuliah pragmatik edukasional seharusnya dapat memfasilitasi mahasiswa untuk dapat memiliki kompetensi pragmatik yang baik. Akan tetapi, dari data studi pendahuluan diketahui masih terdapat mahasiswa yang terjebak dalam peristiwa salah tafsir dan perilaku abai konteks. Penelitian ini hadir untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran pragmatik edukasional dengan dua tujuan yaitu (1) untuk mengetahui apa sajakah kebutuhan pembelajaran mahasiswa dalam mata kuliah pragmatik edukasional, (2) serta bagaimana pengembangan buku ajar pragmatik edukasional terintegrasi konteks situasi dan sosial pada mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (R&D) Borg and Gall dengan memodifikasinya menjadi 8 prosedur pengembangan meliputi: (1) analisis kebutuhan, (2) pengumpulan informasi yang terdiri dari: observasi kelas, analisis dokumen RPS pragmatik edukasional, dan pemberian tes, (3) Modifikasi RPS, (4) perancangan desain produk buku ajar, (5) pengembangan buku ajar, (6) validasi produk oleh ahli dan revisi I, (7) Ujicoba produk oleh mahasiswa dan penilaian oleh dosen pengampu mata kuliah, dan (8) Revisi produk 2

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yaitu: (1) pentingnya perilaku peka konteks dalam pembelajaran pragmatik edukasional, (2) pentingnya pengintegrasian konteks situasi dan sosial dalam pragmatik edukasional, dan (3) perlu dikembangkan buku ajar pragmatik edukasional dengan pengintegrasian konteks situasi dan sosial di dalamnya. Selanjutnya, hasil pengembangan buku ajar menunjukkan bahwa buku ajar yang telah dikembangkan layak untuk digunakan. Ini dibuktikan dengan hasil validasi pakar terhadap buku ajar dari aspek tampilan, materi, dan kebahasaan mendapatkan skor rata-rata 3,79 dengan kategori sangat baik. Hasil penilaian mahasiswa dari aspek tampilan, materi, dan kebahasaan mendapatkan skor rata-rata 3,65 dengan kategori sangat baik, serta penilaian dari dosen pengampu mata kuliah dari aspek tampilan, materi, dan kebahasaan mendapatkan skor rata-rata 4,00 dengan kategori sangat baik.

Kata Kunci: penelitian dan pengembangan, buku ajar, pragmatik edukasional, konteks situasi dan sosial.

ix ABSTRACT

Sembiring, Rehulina Juniarti BR. 2018. The Development of Integrated Educational Pragmatics Textbooks on Social and Situation Contexts on Students. Thesis. Yogyakarta: Indonesian Language and Literature Education Study Program, Magister Program, Education and Teacher Training Faculty, Sanata Dharma University, Yogyakarta.

In verbal communication, context is very important. Through context, vague intentions will become clear. Educational pragmatic courses should be able to facilitate students to have good pragmatic competence. However, from preliminary study data, it is known that there are still students who are trapped in misinterpretation and neglectful context behavior. This study was present to help overcome the problems that occur in educational pragmatic learning with two objectives, namely (1) to find out what are the learning needs of students in educational pragmatic courses, (2) and how to develop educational pragmatic textbooks integrated situation and social contexts for students of Indonesian Language and Literature Education Master Program, Sanata Dharma University Yogyakarta.

The research used research and development (R&D) method of research by Borg and Gall by modifying it into 8 development procedures including: (1) needs analysis, (2) information gathering consisting of: class observation, analysis of educational pragmatic RPS documents, and administering tests, (3) modification of RPS, (4) design of textbook product designs, (5) development of textbooks, (6) product validation by experts and revision I, (7) product testing by students and assessment by lecturers , and (8) product revision 2

The results of this study indicate several things, namely: (1) the importance of context sensitive behavior in educational learning pragmatics, (2) students’ lack of understanding about the integration of the situation and social context in educational pragmatics, and (3) the need to develop educational pragmatic textbooks with the integration of the context of the situation and social in it. Furthermore, the results of the development of textbooks show that the textbooks that have been developed are suitable for use. This is evidenced by the results of expert validation on textbooks from the aspects of appearance, material, and linguistics to get an average score of 3.79 which is categorized as excellent. Student assessment results from the aspect of appearance, material, and linguistics get an average score of 3.65 which is categorized as excellent, as well as an assessment of the lecturers from the aspects of appearance, material, and language getting an average score of 4.00 which is also categorized as excellent.

Keywords: research and development, textbook, educational pragmatics,

x

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus atas pimpinan dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini berjudul “Pengembangan Buku Ajar Pragmatik Edukasional

Terintegrasi Konteks Situasi dan Sosial bagi Mahasiswa”. Penyusunan tesis ini

dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, doa, dukungan, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.

2. Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum., selaku ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Magister.

3. Prof. Dr. Pranowo, M.Pd., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini. 4. Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah

memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini. 5. Prof. Dr. I. Praptomo Baryadi, M.Hum., selaku ahli yang telah berkenan

menjadi validator produk penelitian berupa buku ajar.

6. Dr. Yuliana Setyaningsih, M.Pd., selaku dosen pakar yang telah memvalidasi instrumen validasi produk buku ajar konteks situasi dan sosial dalam pragmatik edukasional.

7. Dr. Emanuel Sunarto, M.Hum., selaku dosen pakar yang telah memvalidasi instrumen tes dalam penelitian ini.

8. Seluruh dosen Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan kepada penulis

xi

serta selalu memotivasi penulis selama mengikuti proses pembelajaran di Program Magister.

9. Perpustakan Universitas Sanata Dharma yang telah menyediakan tempat dan sumber referensi berupa buku-buku yang memadai bagi penulis selama menyelesaikan tesis.

10. Karyawan sekretariat Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah membantu penulis selama proses menyelesaikan tesis, baik itu dalam penyediaan surat serta administrasi lain yang penulis perlukan. 11. Kedua orang tua, Bapak Dison Sembiring dan Ibu Netty Yusuf yang selalu

mendukung dari awal keinginan saya untuk melanjutkan S2, memberikan motivasi, doa, dan semangat setiap hari.

12. Saudara-saudaraku Kak Iyan, Bang Ucok, Bang Dona, dan Adik Uwan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

13. Riefky Hanny Wiendarto, laki-laki yang Tuhan kirimkan untuk menjadi penyemangat sekaligus alarm bagiku dari awal hingga akhir penyusunan tesis.

14. Partnerku, Yenny Sandria Alexander, yang selalu mendukung dan mendoakan

15. Partner tesisku, Odilia Jayanti Mahu yang selalu menjadi rekan kerja yang membawa tawa selama penyelesaian tesis.

16. Kelompok kecil Masterpiece of God, terima kasih sudah menjadi teman, sahabat, adik, saudaraku selama di Yogyakarta, yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat.

17. Seluruh keluarga rohani di zona barat 1, terima kasih sudah mendoakan dan mendukung selama di Yogyakarta.

18. Anggota Dadies Members, Bruder Wahyu, Mbak Aning, Kak Ros yang memotivasi dan menjadi tempat bertanya penulis selama menyelesaikan tesis ini.

19. Nathanael Panji dan Deni Candra Halim yang telah berkenan mengatur desain sampul dan tata letak buku ajar penulis.

xii

20. Seluruh Mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 1 hingga 5 yang telah berkenan menjadi responden penelitian tesis ini.

21. Mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 4 dan 5 yang telah berkenan menjadi subjek ujicoba produk.

22. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2016 Universitas Sanata Dharma yang telah bersedia menjadi tempat untuk berbagi ilmu dan pengalaman, serta selalu memotivasi penulis.

23. Semua pihak yang telah turut andil membantu dalam pengerjaan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu.

Yogyakarta, 31 Oktober 2018

Penulis

Rehulina Juniarti BR. Sembiring

xiii DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

MOTO ... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ... vii

ABSTRAK ... viii

ABSTRACT ... ix

KATA PENGANTAR ... x

DAFTAR ISI ... xiii

DAFTAR TABEL ... xvi

DAFTAR GAMBAR ... xix

DAFTAR LAMPIRAN ... xx BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 6 1.3 Tujuan Penelitian ... 7 1.4 Manfaat Penelitian ... 7

1.5 Ruang Lingkup Penelitian... 8

1.6 Spesifikasi Produk ... 9

1.7 Sistematika Penyajian ... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 13

2.1 Pengertian Pragmatik ... 13

2.2 Pengertian Pragmatik Edukasional ... 16

2.3 Hakikat Konteks... 19

2.3.1 Konteks Situasi ... 23

2.3.2 Konteks Sosial ... 26

xiv

2.4.1 Pengertian Buku Ajar ... 31

2.4.2 Tujuan Penulisan Buku Ajar ... 32

2.5 Kerangka Berpikir ... 33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 35

3.1 Jenis Penelitian ... 35

3.2 Sumber Data dan Data Penelitian ... 36

3.3 Teknik Pengumpulan Data ... 38

3.4 Instrumen Penelitian... 40

3.5 Teknik Analisis Data ... 53

3.6 Prosedur pengembangan ... 57

3.7 Desain Uji Coba ... 62

BAB IV ANALISIS DATA, PEMBAHASAN, DAN PENGEMBANGAN PRODUK ... 63

4.1 Deskripsi Data ... 63

4.1.1 Deskripsi Data Kuesioner Analisis Kebutuhan... 63

4.1.2 Deskripsi Hasil Observasi ... 64

4.1.3 Deskripsi Analisis Dokumen ... 65

4.1.4 Deskripsi Hasil Tes ... 67

4.1.5 Deskripsi Data Modifikasi RPS Pragmatik Edukasional ... 68

4.1.6 Deskripsi Prosedur Pengembangan... 69

4.2 Analisis Data ... 77

4.2.1 Analisis Kebutuhan Mahasiswa Prodi MPBSI dalam Mata Kuliah Pragmatik Edukasional ... 78

4.2.2 Analisis Prosedur Pengembangan Buku Ajar ... 85

4.3 Pembahasan Hasil Analisis ... 93

4.3.1 Pembahasan Analisis Kebutuhan Mahasiswa Prodi MPBSI dalam Mata Kuliah Pragmatik Edukasional ... 93

4.3.2 Pembahasan Analisis Prosedur Pengembangan Buku Ajar pada Tahapan Pengumpulan Informasi dan Modifikasi RPS ... 94

4.4 Hasil Pengembangan Produk ... 96

xv

4.4.2 Deskripsi Penilaian Produk oleh Dosen Mata Kuliah ... 101

4.4.3 Deskripsi Ujicoba Produk oleh Mahasiswa ... 104

4.4.4 Deskripsi Data Revisi Produk 2 ... 105

4.4.5 Analisis Hasil Validasi Produk oleh Ahli dan Revisi I ... 106

4.4.6 Analisis Hasil Penilaian Produk oleh Dosen Mata Kuliah ... 110

4.4.7 Analisis Hasil Ujicoba Produk oleh Mahasiswa ... 113

4.4.8 Uji Efektifitas Produk ... 116

4.4.9 Pembahasan Hasil Pengembangan Produk ... 118

BAB V PENUTUP ... 122 5.1 Kesimpulan ... 122 5.2 Implikasi ... 124 5.3 Keterbatasan Peneliti ... 124 5.4 Saran ... 125 DAFTAR PUSTAKA ... 125 LAMPIRAN-LAMPIRAN ... 128 BIODATA PENULIS ... 304

xvi

DAFTAR TABEL

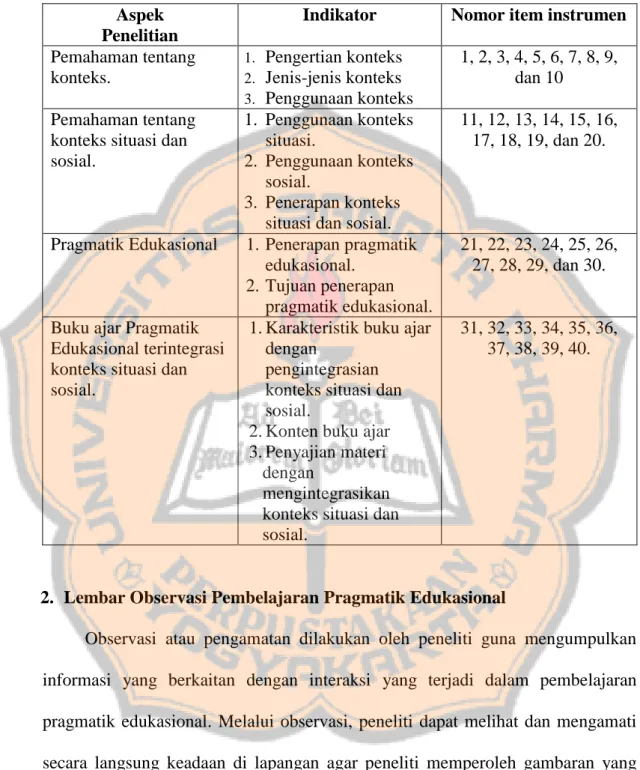

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Kuesioner Analisis Kebutuhan ... 41

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Observasi ... 42

Tabel 3.3 Form Analisis Dokumen (RPS) ... 42

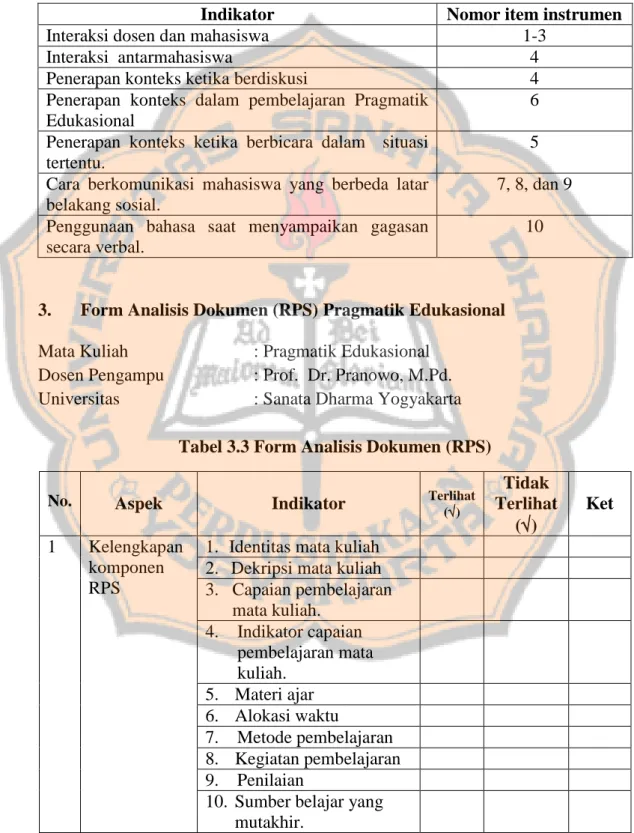

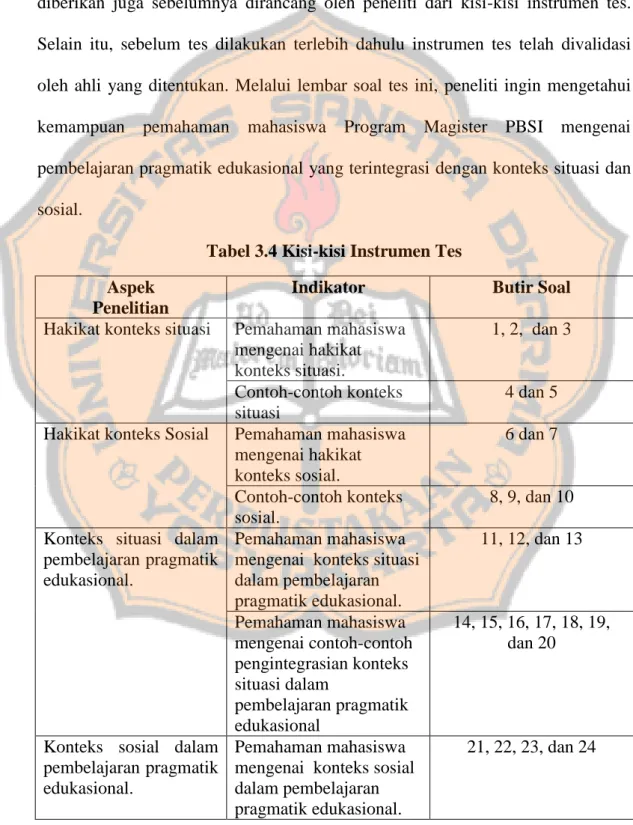

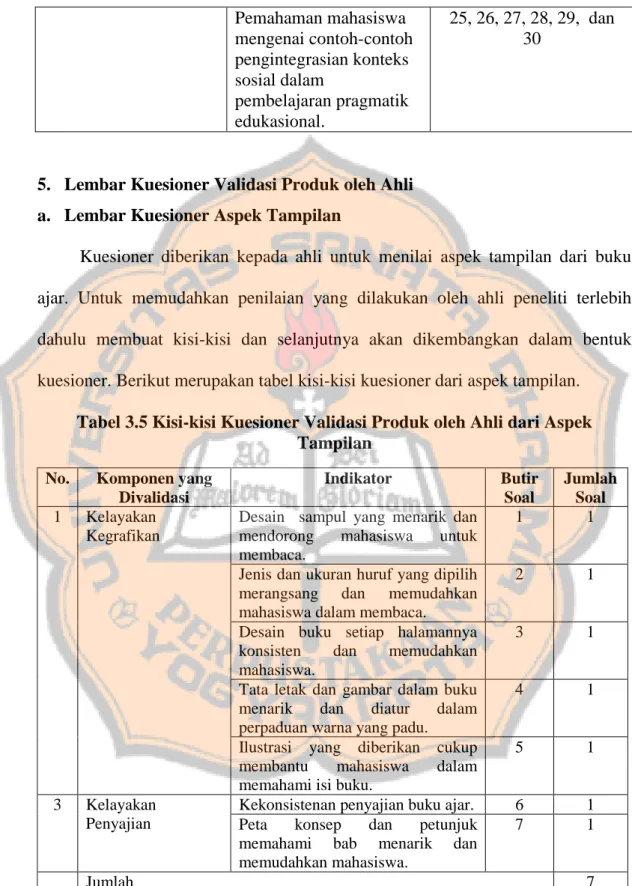

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Tes ... 44

Tabel 3.5 Kisi-kisi Kuesioner Validasi Produk oleh Ahli dari Aspek Tampilan .. 45

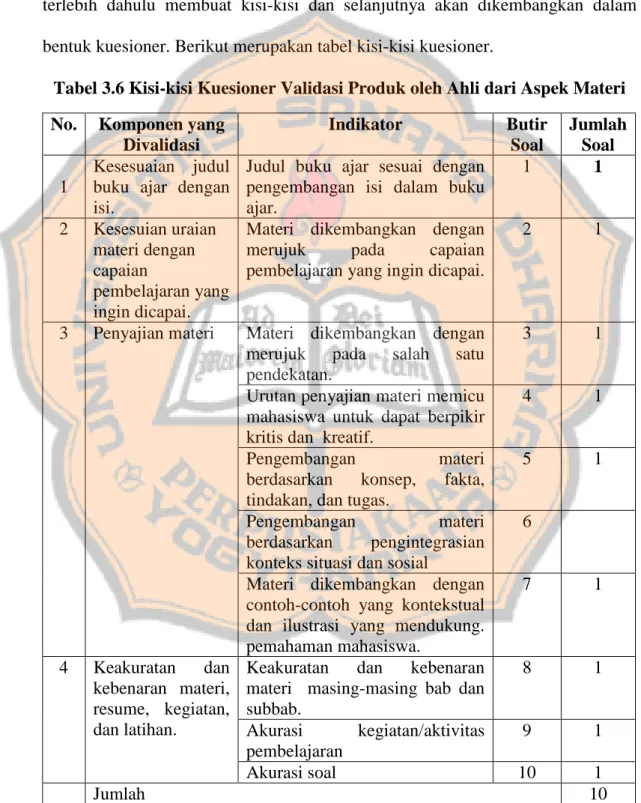

Tabel 3.6 Kisi-kisi Kuesioner Validasi Produk oleh Ahli dari Aspek Materi ... 46

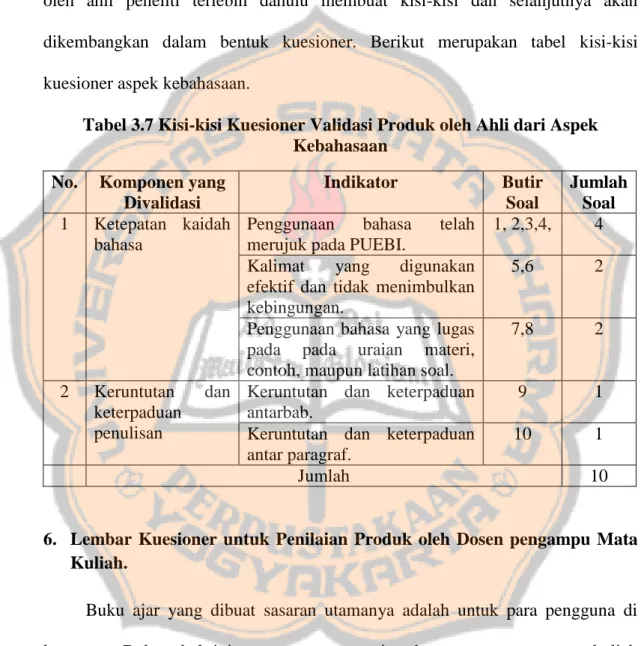

Tabel 3.7 Kisi-kisi Kuesioner Validasi Produk oleh Ahli dari Aspek Kebahasaan ... 47

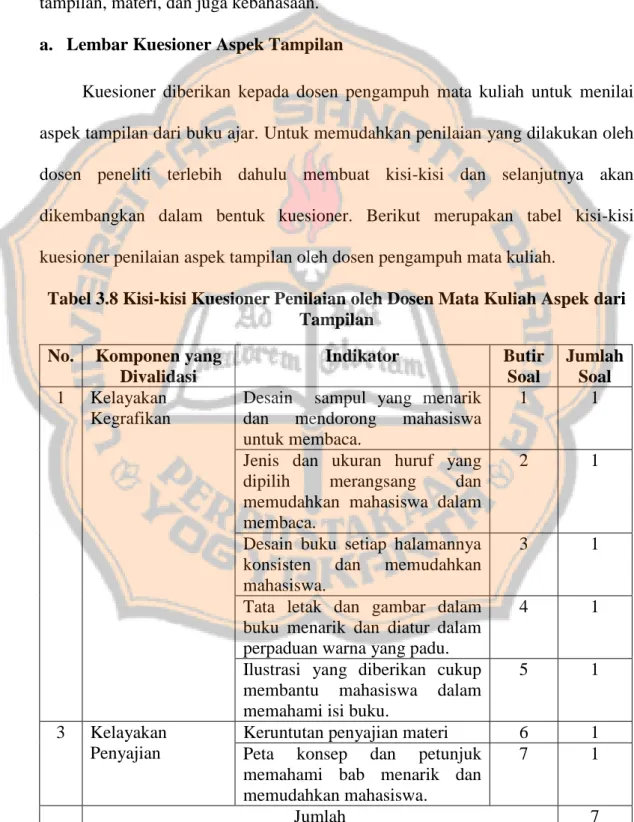

Tabel 3.8 Kisi-kisi Kuesioner Penilaian oleh Dosen Mata Kuliah Aspek dari Tampilan ... 48

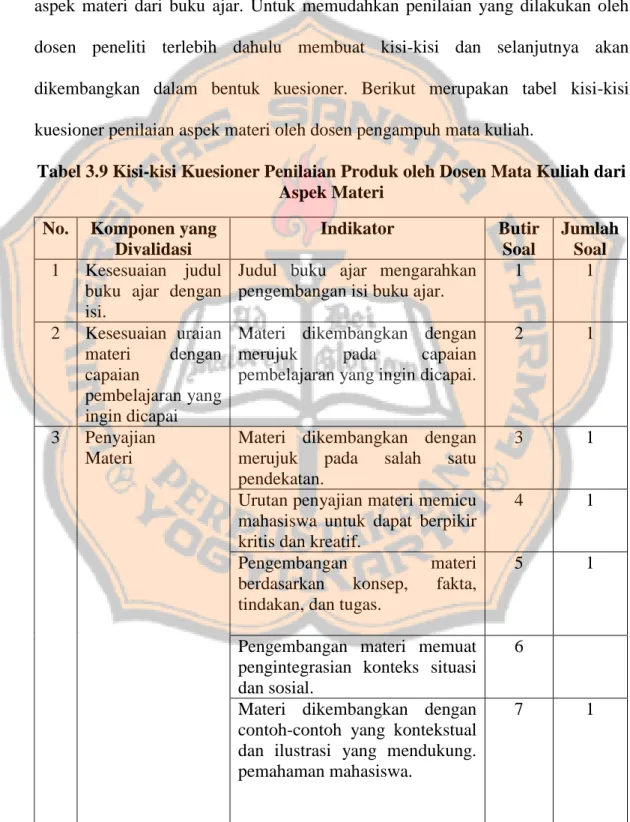

Tabel 3.9 Kisi-kisi Kuesioner Penilaian Produk oleh Dosen Mata Kuliah dari Aspek Materi ... 49

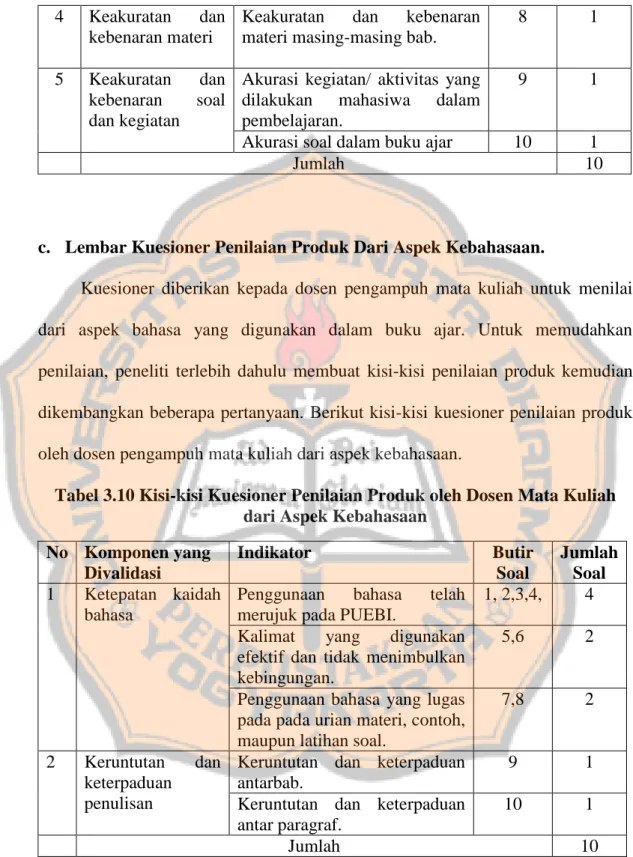

Tabel 3.10 Kisi-kisi Kuesioner Penilaian Produk oleh Dosen Mata Kuliah dari Aspek Kebahasaan ... 50

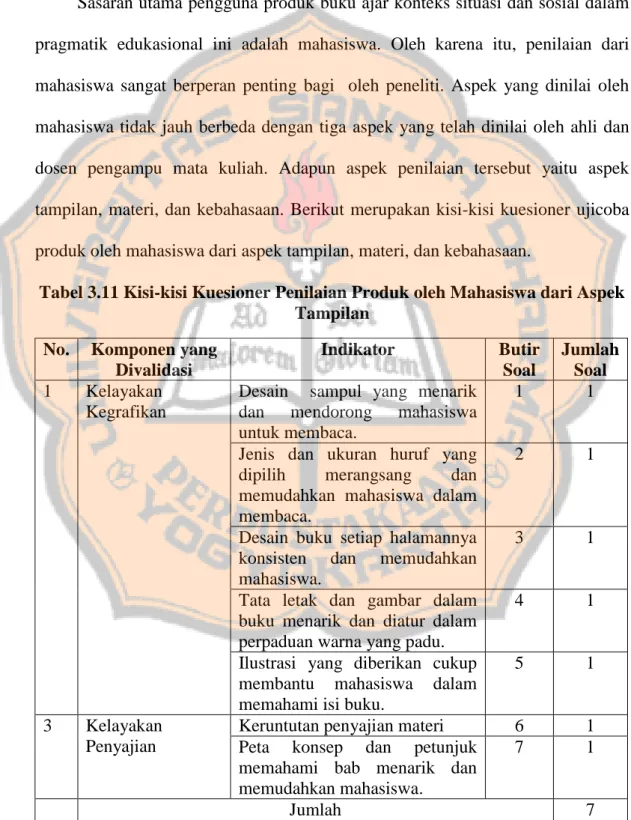

Tabel 3.11 Kisi-kisi Kuesioner Penilaian Produk oleh Mahasiswa dari Aspek Tampilan ... 51

Tabel 3.12 Kisi-kisi Kuesioner Penilaian Produk oleh Mahasiswa dari Aspek Materi ... 52

Tabel 3.13 Kisi-kisi Kuesioner Penilaian Produk oleh Mahasiswa dari Aspek Kebahasaan ... 53

Tabel 3.14 Kriteria Respon Penilaian Terhadap Produk dengan Skala Empat ... 56

Tabel 3.15 Konversi Skor Berdasarkan Skala Likert Respon Skala Empat ... 57

Tabel 4.1 Indikator Perilaku Abai Konteks... 79

Tabel 4.2 Indikator Salah Tafsir Merupakan Entitas dari Abai Konteks ... 80

Tabel 4.3 Indikator Salah Tafsir yang Dihadapi oleh Mahasiswa Ketika Memahami Maksud Tuturan ... 81

xvii

Tabel 4.5 Indikator Status Sosial Berpengaruh dalam Tuturan ... 82

Tabel 4.6 Indikator Salah Tafsir Terhadap Maksud yang Disampaikan oleh Dosen ... 83

Tabel 4.7 Indikator Keterbatasan Buku/Bahan Ajar Pragmatik Edukasional ... 83

Tabel 4.8 Hasil Analisis Tes Pemahaman Mahasiswa ... 89

Tabel 4.9 Rentang Nilai Hasil Tes ... 90

Tabel 4.10 Hasil Validasi Produk oleh Ahli dari Aspek Tampilan ... 97

Tabel 4.11 Validasi Produk oleh Ahli dari Aspek Materi ... 98

Tabel 4.12 Hasil Validasi Produk oleh Ahli dari Aspek Kebahasaan... 98

Tabel 4.13 Penilaian Produk oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah dari Aspek Tampilan ... 101

Tabel 4.14 Penilaian Produk oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah dari Aspek Materi ... 102

Tabel 4.15 Penilaian Produk oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah dari Aspek Kebahasaan ... 103

Tabel 4.16 Rangkuman Hasil Penilaian Mahasiswa Terhadap Buku Ajar Konteks Situasi dan Sosial ... 105

Tabel 4.17 Deskripsi Data Revisi Produk 2 ... 106

Tabel 4.18 Kriteria Penilaian Produk ... 107

Tabel 4.19 Rangkuman Hasil Penilaian Produk oleh Ahli dari Aspek Tampilan 107 Tabel 4.20 Rangkuman Hasil Penilaian Produk oleh Ahli dari Aspek Materi ... 108

Tabel 4.21 Rangkuman Hasil Penilaian Produk oleh Ahli dari Aspek Kebahasaan ... 109

Tabel 4.22 Rangkuman Hasil Penilaian Produk oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah dari Aspek Tampilan ... 111

Tabel 4.23 Rangkuman Hasil Penilaian Produk oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah dari Aspek Materi ... 111

Tabel 4.24 Rangkuman Hasil Penilaian Produk oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah dari Aspek Kebahasaan ... 112

Tabel 4.25 Rangkuman Hasil Penilaian Produk oleh Mahasiswa dari Aspek Tampilan ... 114

xviii

Tabel 4.26 Rangkuman Hasil Penilaian Produk oleh Mahasiswa dari Aspek Kebahasaan ... 114 Tabel 4.27 Rekapitulasi Penilaian Produk Buku Ajar oleh Mahasiswa dari Aspek Tampilan, Materi, dan Kebahasaan ... 115

xix

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir ... 34 Skema 3.1 Model Pengembangan yang diadaptasi dari Model Borg and

Gall ... 59 Diagram 4.1 Rangkuman Hasil Penilaian Produk oleh Ahli dari Aspek

Tampilan ... 108 Diagram 4.2 Rangkuman Hasil Penilaian Produk oleh Ahli dari Aspek

Materi ... 109 Diagram 4.3 Rangkuman Hasil Penilaian Produk oleh Ahli dari Aspek

Kebahasaan ... 110 Diagram 4.4 Rangkuman Hasil Penilaian Produk oleh Dosen dari Aspek Tampilan ... 111 Diagram 4.5 Rangkuman Hasil Penilaian Produk oleh Dosen dari Aspek Materi ... 112 Diagram 4.6 Rangkuman Hasil Penilaian Produk oleh Dosen dari Aspek Kebahasaan ... 113 Diagram 4.7 Rekapitulasi Hasil Penilaian Ujicoba Produk ... 115

xx

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian... 129

Lampiran 2 Kuesioner Analisis Kebutuhan ... 130

Lampiran 3 Panduan Observasi Kelas ... 133

Lampiran 4 Instrumen Tes ... 134

Lampiran 5 Hasil Validasi Instrumen Tes ... 146

Lampiran 6 Kuesioner Validasi Produk oleh Ahli ... 149

Lampiran 7 Kuesioner Penilaian Produk oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah158 Lampiran 8 Kuesioner Penilaian Produk oleh Mahasiswa ... 163

Lampiran 9 Hasil Validasi Instrumen Kuesioner Penilaian Produk untuk Ahli ... 167

Lampiran 10 Hasil Validasi Kuesioner Penilaian Produk untuk Dosen Pengampu Mata Kuliah ... 169

Lampiran 11 Hasil Validasi Kuesioner Penilaian (Ujicoba) Produk untuk Mahasiswa ... 171

Lampiran 12 Kuesioner Analisis Kebutuhan Angkatan 1 ... 173

Lampiran 13 Kuesioner Analisis Kebutuhan Angkatan 2 ... 175

Lampiran 14 Kuesioner Analisis Kebutuhan Angkatan 3 ... 177

Lampiran 15 Kuesioner Analisis Kebutuhan Angkatan 4 ... 179

Lampiran 16 Tabel Hasil Perhitungan Kuesioner Analisis Kebutuhan ... 181

Lampiran 17 Deskripsi Transkrip Data Hasil Observasi ... 183

Lampiran 18 Dokumentasi Observasi Kelas ... 184

Lampiran 19 Daftar Hasil Tes Mahasiswa ... 187

Lampiran 20 Lembar Tes Mahasiswa ... 188

Lampiran 21 Hasil Analisis Dokumen RPS mata Kuliah Pragmatik Edukasional ... 209

Lampiran 22 Hasil Modifikasi RPS Pragmatik Edukasional ... 211

Lampiran 23 Penilaian Produk oleh Ahli dari Aspek Tampilan ... 244

Lampiran 24 Penilaian Produk oleh Ahli dari Aspek Materi ... 247

xxi

Lampiran 26 Penilaian Produk oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah ... 253

Lampiran 27 Daftar Hadir Mahasiswa Ujicoba Produk ... 259

Lampiran 28 Penilaian Produk oleh Mahasiswa 1 ... 260

Lampiran 29 Penilaian Produk oleh Mahasiswa 2 ... 264

Lampiran 30 Penilaian Produk oleh Mahasiswa 3 ... 268

Lampiran 31 Penilaian Produk oleh Mahasiswa 4 ... 271

Lampiran 32 Penilaian Produk oleh Mahasiswa 5 ... 275

Lampiran 33 Penilaian Produk oleh Mahasiswa 6 ... 279

Lampiran 34 Penilaian Produk oleh Mahasiswa 7 ... 283

Lampiran 35 Penilaian Produk oleh Mahasiswa 8 ... 287

Lampiran 36 Uji Efektifitas Produk ... 291

Lampiran 37 Dokumentasi Ujicoba Produk ... 300

1 BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan dari penelitian. Penjelasan lebih lanjut mengenai pendahuluan akan dibagi menjadi tujuh subbab, meliputi: (1) latar belakang penelitian, (2) masalah penelitian, (3) tujuan penelitian (4) manfaat penelitian (5) ruang lingkup penelitian (6) spesifikasi produk dan, (7) sistematika penyajian. Ketujuh subab tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang

Komunikasi yang terjalin antara penutur dan mitra tutur seharusnya memiliki tujuan akhir agar mitra tutur dapat memahami maksud yang ingin disampaikan penutur dengan tepat, begitu juga sebaliknya. Dalam komunikasi verbal seringkali sulit bagi mitra tutur untuk dapat memahami maksud yang ingin disampaikan oleh penutur dengan tepat tanpa memperhatikan unsur lain di luar tuturan. Ini berkaitan juga dengan munculnya maksud tersembunyi dari penutur ketika menyampaikan sebuah tuturan kepada mitra tutur. Seperti dikatakan Djatmika, (2015: 67) ketidaklangsungan yang dilakukan oleh seorang penutur dalam sebuah interaksi akan berpotensi menyembunyikan maksud yang diinginkan oleh penutur dalam ujaran yang disampaikan.

Agar dapat memahami maksud penutur, mitra tutur perlu memahami “bagaimana cara penutur mengatakannya”. Dalam usaha memahami maksud

penutur dan bagaimana cara penutur mengatakannya inilah kita penting memahami aspek-aspek “performance”. Istilah konteks didefinisikan oleh Mey (Nadar, 2009: 3) sebagai “surroundings, in the widest sense, that enable the

participans in the communication process to interact, and that make the linguistic expressions of their interaction intelligible”. Artinya, dalam sebuah interaksi,

bagaimana mereka mengekspresikan bahasa, akan menuntun dalam memahami maksud dari bahasa itu sendiri.

Dalam pembelajaran bahasa di kelas, umumnya pengajaran bahasa hanya terbatas pada pendekatan linguistik, yang memfokuskan pada unsur-unsur bahasa (bunyi, kata, frasa, kalimat, dan makna) untuk mengungkapkan serta memahami makna dalam berkomunikasi. Namun, dalam perkembangannya, pengajar bahasa mulai menyadari bahwa pemakaian bahasa tidak cukup hanya mempelajari unsur-unsur linguistik dengan segala konteks linguistiknya agar dapat mengungkapkan atau menafsirkan makna dalam berkomunikasi. Banyak pemakaian bahasa yang tidak dapat dipahami maknanya secara tepat jika hanya memahami konteks linguistiknya. Misalnya, seorang mahasiswa mengatakan ”Wah sebentar lagi

bapak masuk kelas” secara linguistik dapat dipahami memiliki makna bahwa

penutur ingin menyampaikan informasi mengenai dosen yang akan segera masuk kelas. Namun, apakah pendengar yakin bahwa penutur ingin menyampaikan informasi mengenai dosen. Ketika pendengar memberikan respon atas informasi tersebut dengan pernyataan “masih lima menit kok” ternyata penutur justru tidak berkenan dengan respon tersebut. Kemudian pendengar berkata “bukan itu

lapar” serta tidak memiliki waktu lagi untuk membeli makanan. Dengan

demikian, kita dapat mengetahui bahwa “apa yang dikatakan, belum tentu apa yang dimaksudkan oleh penutur” (Brown and Yule, 2005).

Kesulitan dalam memahami maksud yang tersembunyi ini terkadang bagi sebagian orang yang berada di sekitar interaksi percakapan justru dapat memahami dengan baik. Ini dapat terjadi karena orang-orang di sekitar memiliki pemahaman konteks yang sama mengenai maksud tuturan. Melalui konteks pragmatik maksud yang samar-samar dari penutur dapat dipahami dengan baik sehingga dapat menentukan respon yang tepat bagi mitra tutur dalam menjawab ujaran penutur. Dengan demikian, konteks pragmatik memiliki peranan yang sangat penting terhadap munculnya makna, respon, serta entitas tuturan mitra tutur dalam sebuah komunikasi verbal.

Konteks pragmatik menjadi kunci utama dalam memahami maksud sebuah tuturan. Dalam pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya pada mata kuliah pragmatik edukasional para mahasiswa diarahkan untuk memiliki pemahaman yang benar mengenai kompetensi pragmatik sekaligus menerapkannya sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam memahami maksud tuturan. Namun, kenyataan yang terjadi meski telah mendapatkan pemahaman mengenai pragmatik, tidak semua mahasiswa dapat menguasi kompetensi pragmatik dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan data yang didapatkan dari hasil kuesioner yang diberikan kepada 37 mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta mulai dari tahun ajaran 2015/2016 hingga 2016/2017 yang menyatakan 94,5% mahasiswa Program Magister Pendidikan

Bahasa dan Sastra Indonesia pernah mengalami salah tafsir ketika memahami maksud dari teman, sahabat, atau mitra tutur ketika terlibat dalam komunikasi verbal.

Data di atas membuktikan bahwa meskipun telah mendapatkan mata kuliah pragmatik baik pada jenjang S1 maupun S2 ternyata hal ini tidak menjamin mahasiswa MPBSI Sanata Dharma Yogyakarta memiliki pemahaman yang baik mengenai penggunaan konteks pragmatik. Hal ini sejalan dengan data yang telah didapatkan dari studi pendahuluan yang menyatakan bahwa masih terdapatnya mahasiswa MPBSI yang terjebak dalam perilaku abai konteks. Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan 51,3% mahasiswa menyatakan seringkali mengabaikan konteks ketika terlibat dalam sebuah komunikasi verbal. Ini membuktikan bahwa sebagian besar mahasiswa MPBSI masih terbatas dalam mengaplikasikan kompetensi pragmatik yang dimilikinya.

Berdasarkan data awal yang telah didapatkan, peneliti menyimpulkan penting untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang nantinya akan menghasilkan produk berupa buku ajar mata kuliah pragmatik edukasional yang dapat digunakan sebagai salah satu buku pegangan bagi dosen yang sekaligus sumber belajar bagi mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan data yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner mengenai ketersedian sumber belajar baik itu buku/bahan ajar kepada 37 mahasiswa MPBSI Universitas Sanata Dharma dan didapatkan data hanya 37,8% dan 32,4% Mahasiswa yang

menyatakan pernah membaca buku/bahan ajar pragmatik edukasional, terlebih yang mengintegrasikan konteks situasi dan sosial didalamnya.

Berdasarkan peran penting konteks pragmatik, peneliti kemudian fokus membahas dua konteks yang sekaligus menjadi fokus utama penelitian ini. Adapun konteks pragmatik diantaranya adalah konteks situasi dan sosial. Purwo, (1990: 3) mengatakan meskipun masing-masing penutur bahasa asli Indonesia dapat menyampaikan maksud atau pendapat kepada sesamanya, terdapat perbedaan yang mendasar antara seorang anak yang menyatakan pendapatnya kepada rekan sebayanya, dan kepada gurunya, atau bahkan orang yang tidak dikenal sama sekali. Artinya secara tidak langsung kepada siapa orang tersebut berbicara akan memengaruhi bagaimana cara ia bertutur dan berpendapat sekaligus akan menentukan kata-kata yang akan digunakan dalam bertutur dan berpendapat. Berdasarkan pemahaman yang disampaikan Purwo, peneliti sepakat bahwa dalam hal ini konteks sosial juga menjadi bagian yang sangat penting dalam pragmatik edukasional karena melalui pembelajaran pragmatik edukasional mahasiswa akan berhadapan secara langsung dalam interaksi-interaksi sosial seperti interaksi antara dosen dan mahasiswa maupun interaksi yang terjadi antarsesama mahasiswa.

Selain konteks sosial, konteks situasi juga menjadi hal yang penting dalam pragmatik edukasional ini mengingat dalam mata kuliah pragmatik edukasional juga tidak dapat terlepas dari situasi-situasi yang sedang terjadi di sekitarnya. Ini dapat diartikan ketika seseorang sedang berbicara maka maksud penutur akan

dapat ditangkap dengan tepat apabila mitra tutur juga memperhatikan situasi atau suasana yang terdapat di sekitarnya.

Berdasarkan beberapa hal yang telah disampaikan inilah peneliti merasa penelitian dan pengembangan buku ajar Pragmatik Edukasional terintegrasi konteks situasi dan sosial ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Selain karena urgensinya bahwa dalam pembelajaran pragmatik akan berkaitan dengan tuturan. Dalam sebuah tuturan tentunya tidak akan dapat terlepas dari konteks yang yang mengikutinya, baik itu situasi dan lingkungan sosial. Selain itu, berkaitan erat juga dengan kondisi ketersedian sumber belajar pragmatik edukasional yang masih sangat terbatas, terutama buku ajar yang mengintegrasikan konteks situasi dan sosial didalamnya sehingga sangat tepat apabila peneliti mengembangkan buku ajar Pragmatik Edukasional terintegrasi konteks situasi dan sosial ini sebagai produk dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas adapun rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah “ bagaimanakah pengembangan buku ajar konteks situasi dan sosial dalam pragmatik edukasional bagi mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Sanata Dharma? Berdasarkan rumusan masalah utama di atas, submasalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah kebutuhan mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Sanata Dharma dalam mata kuliah pragmatik edukasional ?

2. Bagaimanakah prosedur pengembangan buku ajar Pragmatik Eduksional terintegrasi konteks situasi dan sosial bagi mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam pragmatik edukasional.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi:

1. Mendeskripsikan kebutuhan mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Sanata Dharma dalam mata kuliah pragmatik edukasional.

2. Mendesripsikan prosedur pengembangan buku ajar Pragmatik Edukasional terintegrasi konteks situasi dan sosial pada mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini menghasilkan pengintegrasian konteks situasi dan sosial dalam pembelajaran pragmatik edukasional serta dikembangkannya buku ajar konteks situasi dan sosial dalam pembelajaran pragmatik edukasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah teori-teori dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama pembelajaran pragmatik edukasional. Penelitian ini juga menambah dan memperluas teori-teori yang telah ada dalam

bidang pragmatik khususnya pada teori tentang konteks situasi dan sosial dalam pragmatik edukasional.

Secara praktis, manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Produk penelitian ini bermanfaat bagi dosen pengampu mata kuliah pragmatik edukasional, yaitu sebagai buku pegangan dalam pembelajaran pragmatik edukasional pada Mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

2. Bagi mahasiswa produk penelitian berupa buku ajar pragmatik edukasional dapat menjadi salah sumber belajar dalam memahami entitas dari pragmatik edukasional dengan pengintegrasian konteks situasi dan sosial didalamnya. 3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat menjadi sumber untuk

pengembangan penelitian pragmatik terkhusus dalam bidang-bidang kajian pragmatik edukasional.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri atas dua hal, sebagai berikut:

1. Buku ajar yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan buku ajar yang digunakan dalam mata kuliah pragmatik edukasional pada Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

2. Buku ajar pragmatik edukasional yang dihasilkan merupakan buku ajar yang mengintegrasikan konteks situasi dan sosial di dalamnya.

1.6 Spesifikasi Produk

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah buku ajar untuk mata kuliah pragmatik edukasional yang terintegrasi konteks situasi dan sosial pada Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan dalam buku ajar sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi kekhasan buku ajar mengingat buku ajar yang dikembangkan telah melalui tahapan analisis kebutuhan sehingga sesuai dengan kondisi lapangan. Buku ajar ini dapat menjadi buku pegangan bagi dosen pengampu mata kuliah pragmatik edukasional sekaligus buku ajar bagi mahasiswa.

Secara umum konten dari buku ajar yang kembangkan terdiri atas bagian luar buku, pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian luar buku terdiri dari judul buku dan sampul (cover) buku yang dibuat dengan semenarik mungkin dengan perpaduan warna dan tata letak yang menarik. Sementara itu, pendahuluan dalam buku ajar ini terdiri dari kata pengantar dari penulis dan daftar isi. Keduanya ditulis dengan panduan yang tepat.

Bagian isi dalam buku ajar ini terdiri atas 6 bab/materi, kompetensi capaian akhir pembelajaran, indikator, peta konsep, materi, aktivitas, tugas akhir pembelajaran, dan rubrik penilaian. Judul bab/materi dalam buku ajar akan dibuat menarik dan menumbuhkan semangat keingintahuan dari mahasiswa. Sementara itu kompetensi capaian akhir pembelajaran dan indikator dirumuskan berdasarkan hasil analisis dokumen RPS mata kuliah pragmatik edukasional dan

modifikasi RPS sesuai analisis kebutuhan serta memperhatikan aspek kognitif dan keterampilan dengan mengacu pada taksonomi Anderson yang sekaligus merupakan revisi dari taksonomi Bloom. Aspek kognitif atau pengetahuan dalam capaian akhir pembelajaran selalu dimulai dengan C4 (menganalisis) hingga C6 (mencipta).

Selanjutnya materi dari masing-masing bab dan subbabnya dipaparkan dengan menggunakan pendekatan komunikatif, disajikan secara kontekstual, dan pemberian ilustrasi melalui gambar yang mendukung materi dan contoh yang sedang dibahas. Aktivitas dari masing-masing bab dibuat menarik dan memicu mahasiswa untuk dapat berpikir tingkat tinggi hingga mencipta bahkan menghasilkan sesuatu. Latihan akhir pembelajaran dibuat bervariasi sehingga tidak monoton dan membosankan para mahasiswa. Selain itu tugas juga dirancang agar dapat merecall seluruh pemahaman yang telah didapatkan oleh mahasiswa di masing-masing babnya sekaligus memicu kemampuan berpikir kristis dan kreatif.

Bagian penutup dalam buku ajar ini berisi tentang resume (ringkasan), daftar pustaka, serta biografi penulis, glosarium, dan juga indeks buku ajar. Resume dalam buku ajar ini akan ditulis dengan baik dan tepat sekaligus diharapkan dapat mengarahkan mahasiswa untuk dapat merefleksikan hal-hal yang telah dipelajari dari masing-masing subbab. Selanjutnya daftar pustaka akan ditulis mengacu pada ketentuan penulisan yang berlaku yaitu mengacu pada sistem APA (American Psychological Association) begitu juga dengan biodata penulis ditulis secara ringkas namun detail dan menjelaskan identitas secara umum. Glosarium dalam buku ajar ini berisi daftar istilah dalam buku ajar yang

penting untuk disampaikan kepada pembaca. Sementara Indeks dibuat dengan tampilan menarik dan sejelas mungkin sehingga memudahkan pembaca dalam menemukan istilah-istilah dalam buku.

Selain hal-hal di atas, materi ajar yang dikembangkan dalam buku ajar kontekstual dan dilengkapi dengan ilustrasi, serta aktivitas dan tugas yang dirancang dengan berbagai variasi sehingga mahasiswa tidak merasa monoton dengan bentuk soal-soal yang relatif sama dan membosankan.

1.7 Sistematika Penyajian

Tesis ini terdiri dari beberapa bagian meliputi: pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Masing-masing bagian ini dijabarkan kembali menjadi lebih rinci sebagai berikut: Dalam bab I atau pendahuluan akan dibahas beberapa hal, yaitu: (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) ruang lingkup penelitian, (6) spesifikasi produk, dan (7) sistematika penyajian.

Kemudian, dalam bab II atau tinjauan pustaka merupakan bagian yang berisi landasan teori serta penelitian yang relevan yang diintegrasikan dalam landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun tinjuan pustaka yang dijabarkan meliputi: pengertian pragmatik, pragmatik edukasional, hakikat konteks yang terdiri atas konteks situasi dan konteks sosial, pengertian buku ajar, tujuan penulisan buku ajar, dan kerangka berpikir.

Selanjutnya, dalam bab III atau metodologi dalam penelitian ini merupakan bagian yang membahas hal-hal meliputi: (1) jenis penelitian, (2) sumber data dan

data penelitian, (3) teknik pengumpulan data, (4) instrumen penelitian, (5) teknik analisis data, (6) prosedur pengembangan, (7) desain uji coba produk.

Dalam bab IV atau analisis data, pembahasan, dan pengembangan produk. Adapun dalam bab ini akan membahas hal-hal yang meliputi: (1) deskripsi data, meliputi: deskripsi data kuesioner analisis kebutuhan, hasil observasi, analisis dokumen, hasil tes, modifikasi RPS, dan prosedur pengembangan, (2) analisis data, meliputi: analisis kebutuhan mahasiswa Prodi MPBSI dalam mata kuliah pragmatik edukasional dan analisis prosedur pengembangan buku ajar, (3) pembahasan hasil analisis, dan (4) Hasil pengembangan produk.

Bab V dalam tesis ini adalah penutup. Dalam bab ini merupakan bagian akhir yang akan menyimpulkan seluruh penelitian. Adapun bab ini akan dibagi menjadi subbab: (1) kesimpulan, (2) saran, (3) implikasi, (4) keterbatasan penelitian. Selain kelima bab ini, tesis ini juga di lengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang digunakan dalam penelitian tesis ini.

13 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang landasan teori yang dalam penelitian Penjelasan lebih lanjut mengenai tinjauan pustaka akan dibagi menjadi lima subbab, meliputi: (1) pengertian pragmatik, (2) pengertian pragmatik edukasional, (3) hakikat konteks yaitu konteks situasi dan sosial, (4) buku ajar, dan (5) kerangka berpikir. Kelima subab tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Pengertian Pragmatik

Pragmatik seringkali didefinisikan oleh banyak ahli sebagai ilmu yang mempelajari tanda-tanda dalam komunikasi, juga berkaitan erat dengan hubungan antara pengguna bahasa dan penafsirnya serta konteks yang mengikutinya, (Izhar, 2013: 3). Seperti disampaikan oleh Leech dalam (Izhar, 2013: 4) „pragmatik mengacu pada kajian mengenai pemakaian bahasa secara efektif di dalam komunikasi‟. Mey dalam Izhar (2013: 4) mendefinisikan pragmatik sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan konteksnya.

“pragmatic as being… “the study of those relations between language and context that the grammaticalized, or encode in the structure of a language”.

Pendapat Mey didukung oleh Bergman, Hall, dan Ross (2007: 268) yang menyatakan “pragmatics is the study of the ways people use language in actual

konteks membantu dalam menentukan makna serta bagaimana konteks dapat mengubah makna.

Yule (2006: 5) menyatakan pragmatik sebagai studi hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan pemakai bentuk-bentuk itu. Melalui pragmatik ketika seseorang atau dua orang sedang berbicara maka masing-masing orang dapat bertutur kata dengan memperhatikan makna yang dimaksudkan oleh mitra tuturnya. Asumsi, maksud, dan tujuan dapat dipahami secara satu kesatuan ketika dua orang yang terlibat dalam percakapan memahami konsep pragmatik dengan benar. Hal ini mengorientasikan bahwa dalam sebuah percakapan memerlukan hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari percakapan tersebut, lebih lanjut kemampuan dari pemakai bahasa baik itu penutur dan mitra tutur menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut akan memudahkan penutur maupun mitra tutur dalam mengaitkan antara kalimat yang satu dengan lainnya dengan konteks-konteks yang sesuai dengan pandangan baik itu linguistik maupun sosiolinguistik, Levinson dalam Nababan (1987: 2-3).

Kasper dalam Nivis Deda (2013: 3) mendefinisikan istilah pragmatik sebagai studi tentang pemahaman masyarakat dan produksi aksi linguistik dalam konteks. Dalam hal ini termasuk didalamnya tindakan dan konteks kata-kata, yang merupakan dua elemen penting dari tindak tutur dalam bahasa. Sementara Crystal (Nivis Deda, 2013: 3) menyatakan pragmatik sebagai:

“the study of language from the point of view of the users, especially of the

choices they make, the constraints they encounter in using language in social interaction, and the effects their use of language has on the other participants in an act of communication.”

Crystal memandang pragmatik sebagai studi mengenai tindakan komunikatif dalam konteks sosial budayanya. Oleh karena itu, setiap individu dalam pemahaman Crystal harus memiliki semacam kompetensi pragmatis yang memungkinkan mereka untuk menggunakan bahasa dalam situasi yang berbeda-beda, dan dalam konteks yang berbeda-beda pula. Ini dipertegas oleh Kathleen dan Rebecca (2003: 1) yang menyatakan pragmatik merupakan kemampuan para pengguna bahasa untuk mencocokkan tuturan-tuturan yang dihasilkan dengan konteksnya. Lebih lengkapnya dapat perhatikan dalam kutipan berikut:“The study

of pragmatics explores the ability of language users to match utterances with contexts in which they are appropriate.” Pernyataan ini juga didukung oleh

Stalnaker (1972) dalam Kathleen dan Rebecca (2003: 3) yang mengatakan: “pragmatics is“the study of linguistic acts and the contexts in which they are

performed.” Artinya dalam studi pragmatik akan berkaitan erat dengan tindak

bahasa dan konteks ketika bahasa tersebut disampaikan. Pragmatics is simple

sense, goes to relationships between linguistic forms and the uses, (Monsoorian,

dkk 2016: 28). Sementara itu, Levinson (1965) dalam Pranowo (2017: 2) menyatakan:

“pragmatic studies includes prejudice, speech acts, deixis, and implicatures.

All of these are means of interpreters of meaning intended by speakers outside the language. These elements are outside the language and can determine the certainty of purpose can also be referred to as context.

Ilmu pragmatik itu sendiri sesungguhnya mengkaji maksud penutur di dalam konteks situasi dan lingkungan sosial budaya tertentu, (Rahardi, 2003: 16). Hymes (1974) dalam Pranowo (2017) menyatakan bahwa untuk memahami arti pembicara ketika berkomunikasi membutuhkan berbagai alat sebagai penerjemah,

yaitu (1) tempat dan waktu (setting); seperti di ruang kelas, pasar, stasiun, masjid, dan kedai kopi, (2) pengguna bahasa (peserta); seperti dokter dan pasien, dosen dan mahasiswa, penjual dan pembeli, menteri dan presiden, dan anak dan orang tua, (3) topik konten; seperti pendidikan, budaya, politik, bahasa, dan olahraga, (4) tujuan; seperti bertanya, menjawab, memuji, menjelaskan, dan memesan, (5) nada (kunci); seperti humor, kemarahan, ironi, sarkastik, dan lembut, (6) media/saluran; seperti tatap muka, melalui telepon, melalui surat, melalui e-mail, dan melalui telegram. Ini semua juga konteks. Pandangan lain disampaikan oleh Naoko Taguchi (2011: 289) yang menyatakan bahwa pragmatik adalah relasi antara pragmalinguistik dan sosiopragmatik.

“Perhaps the most widely used definite of pragmatic is found in the

relationship between pramalinguistics and sociopragmatics.

Pendapat ini diperjelas dengan contoh yang menyatakan seseorang harus memperoleh pengetahuan mengenai kedua hal tersebut agar dapat mengontrol komunikasi dengan baik, misalnya seorang pembelajar harus mengetahui apa saja bentuk sintaksis, dan leksikon yang harus digunakan untuk menolak sebuah ajakan atau undangan dan apakah penolakan tersebut diterima dalam situasi tertentu.

2.2 Pengertian Pragmatik Edukasional

Pragmatik berbeda dengan pragmatik edukasional. Menurut KBBI Daring pragmatik berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Sedangkan menurut The Contemporary

Dictionory edukasional berkaitan dengan edukasi atau pendidikan. Pendidikan itu

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pragmatik edukasional berkaitan erat dengan mengaplikasikan penggunan bahasa dalam pembelajaran bahasa itu sendiri. Artinya dalam pragmatik edukasional pemakaian bahasa akan mengarahkan baik dosen maupun mahasiswa untuk dapat menerapkan kompetensi pragmatik dengan tepat.

Cook (1997) dalam Mansoorian, Mohammad, dan Amin (2016) menyatakan: ”correctly points out, instructors need to be aware and at the same time

knowledgeable of pragmatic components in order to bring them to learners’ attention.”

kesadaran mengenai pengetahuan pragmatik akan mengarahkan subjek pembelajar yaitu mahasiswa untuk memberikan perhatian terhadap pemakaian bahasa. Pernyataan ini sejalan dengan ide yang disampaikan oleh Kasper yang menyatakan:

“But with the exception of this study, the research-based recommendations

for instruction in pragmatics have not been examined in action, that is, how they are implemented in classrooms and how effective they are for students learning of the targeted pragmatic feature, (Kasper, 2001: 3)

Pernyataan ini menyampaikan bahwa bagian terpenting dalam pengajaran pragmatik adalah bagaimana para pembelajar mengimplementasikan kompetensi pragmatik tersebut dalam kelas dan seberapa efektifnya mereka dalam pembelajaran dalam penguasaan pragmatik di masa mendatang. Beberapa tulisan yang disampaikan oleh ahli pragmatik menyatakan bahwa pengajaran pragmatik

seringkali terjadi pada bahasa kedua (second language) maupun pengajaran bahasa asing (foreign language teaching). Kasper dalam jurnalnya yang berjudul “Pragmatic in Language Teaching” memaparkan dalam pengajaran bahasa kedua dan bahasa asing, kurikulum dan materi dikembangkan dengan komponen pragmatik atau mengadopsi pendekatan pragmatik.

“In many second and foreign language teaching contexts, curricula and materials developed in recent years include strong pragmatic components or even adopt a pragmatic approach as their organizing principle, (Kasper, 2001: 3).

Selain itu pentingnya pembelajaran pragmatik juga dapat memfasilitasi pembelajar untuk meraih kompetensi komunikatif, V. G dan Rajan dalam Santoso (2013: 7). Campbel dan Robert dalam Santoso (2013: 7) juga menegaskan bahwa kompetensi pragmatik merupakan salah satu variabel penting dalam dunia kerja, karena kompetensi tersebut mendukung keberhasilan dalam berkomunikasi.

Bardovi dan Harlig dalam Santoso (2013: 8) menyatakan secara umum tujuan pembelajaran pragmatik adalah untuk meningkatkan kesadaran pragmatik pembelajar dan memberi pembelajar pilihan mengenai interaksi-interaksi dalam bahasa target. (Terkhusus dalam pengajaran pragmatik pada bahasa kedua). Hal ini dipertegas oleh Kasper (1997) dalam Santoso (2013: 8) yang menyatakan intervensi secara pedagosis pada pembelajar tujuannya untuk menyadarkan pengetahuan pragmatik yang telah dimiliki pembelajar.

Berdasarkan pemaparan ahli-ahli tersebut maka secara sederhana dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan pengertian pragmatik edukasional adalah pragmatik yang diterapkan untuk kepentingan pendidikan atau dapat pula dimaknai sebagai pengajaran bahasa dengan pendekatan pragmatik. Pragmatik

edukasional berkaitan erat dengan ilmu terapan sekaligus merupakan salah satu cabang language teaching Adapun bidang-bidang kajian yang dibahas dalam pragmatik edukasional seperti: materi pembelajaran (berkaitan erat dengan olah pragmatik), serta interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran, Djatmika (2016: 9). Interaksi-interkasi tersebut tercermin seperti interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi ketika proses bimbingan, interaksi ketika konsultasi tugas, dan masih banyak lagi interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran.

2.3 Hakikat Konteks

Konteks memiliki peranan penting dalam penggunaan bahasa. Dalam penggunaannya bahasa itu terikat oleh konteks, (Baryadi, 2015: 17). Beberapa ahli mendefinisikan pengertian konteks secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandang masing-masing. Halliday dan Hasan (1992) dalam Baryadi (2015: 21) menyatakan bahwa konteks wacana adalah teks yang menyertai teks itu. Pengertian teks yang menyertai teks itu ini menjelaskan bahwa terdapat teks dan teks lain yang menyertainya. Hal ini meliputi tidak hanya yang dilisankan dan dituliskan, tetapi termasuk pula kejadian-kejadian nonverbal, serta keseluruhan lingkungan teks itu.

Leech (1993:20) menyatakan konteks berkaitan dengan aspek-aspek yang gayut dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan. Dalam pandangan lain, pengertian ini dimengerti sebagai “suatu latar belakang yang sama-sama dimiliki oleh penyapa dan pesapa dan yang membantu pesapa menafsirkan makna tuturan” (Baryadi, 2015: 31). Pendapat ini didukung oleh Joan Cutting (Baryadi, 2015: 32) yang menyatakan konteks adalah pengetahuan yang dimiliki pembicara yang

mempengaruhi komunikasi, baik itu dunia fisik/sosial, faktor sosial dan psikologis, hingga pengetahuan tentang waktu dan tempat ketika sebuah tuturan disampaikan atau dituliskan.

Widdowson (1978) dalam Lichao Song (2010: 876) menyatakan bahwa "konteks" merupakan "aspek-aspek penggunaan bahasa yang relevan dengan maknanya". Selanjutnya Widdowson mengatakan bahwa "konteks merupakan pembangun skema makna pragmatis dengan kode linguistik yang sesuai dengan skema konteksnya". Sementara itu, Guy Cook (1999) dalam Lichao Song (2010: 876) menyatakan bahwa konteks "dapat digunakan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, konteks mengacu pada faktor di luar teks, dan dalam arti luas konteks mengacu pada faktor-faktor lain dari suatu teks, yang disebut sebagai "co-text". Sementara itu, Brown Gillian dan George Yule (1996: 27) menyatakan bahwa konteks adalah lingkungan fisik dimana sebuah kata digunakan. Meskipun Brown dan Yule melihat dari perspektif yang berbeda untuk tujuan yang berbeda, definisi ini memiliki poin penting yang sama, yaitu bahwa satu titik utama konteksnya adalah lingkungan (keadaan atau faktor-faktor) di mana wacana itu terjadi.

Lichao Song (2010: 876-877) menyatakan istilah kompetensi yang disejajarkan dengan konteks, lebih lanjut istilah konteks ini dikenal dengan (1) konteks linguistik (2) konteks situasi, dan (3) konteks budaya. Konteks memiliki peran penting dalam pemakaian bahasa, antara lain (1) dapat meniadakan kekaburan makna (kekaburan makna secara leksikal, seperti kekaburan makna karena homonim atau kekaburan makna karena polisemi) dan kekaburan makna

secara gramatikal), (2) menjadi indikator kemana kata tertentu mengacu, misalnya pemakaian deiksis persona, deiksis tempat, deiksis waktu), dan (3) dapat mendeteksi implikatur percakapan (apakah maksud penutur sama dengan makna linguistiknya). Oleh karena itu, konteks dapat diidentifikasi melalui berbagai cara, seperti (a) membangun dasar pemahaman yang sama, (b) mengenali latar belakang budaya, (c) menangkap asumsi penutur terhadap mitra tutur, (c) mengenali pengetahuan tentang dunia penutur, (d) mengenali kesantunan penutur, dan (e) mengenali bahasa nonverbal penutur (Pranowo, 2015).

Dewasa ini dalam setiap wacana baik lisan maupun tulisan peranan konteks semakin diperlukan, hal ini sejalan seperti yang disampaikan oleh Wijana (Nadar, 2010) yang menyebutkan bahwa pragmatik mengkaji makna yang terikat pada konteks. Dan setiap wacana baik lisan maupun tulisan tidak pernah terlepas dari unsur pragmatik. Hal ini dikarenakan pragmatik itu sendiri merupakan kajian hubungan antara bahasa dan konteks yang tergramatikalisasi atau terkodifikasi dalam struktur bahasa.

Dalam komunikasi verbal Schriffrin (Izhar, 2013 : 5) menyatakan bahwa konteks berkaitan erat dengan pengetahuan dan situasi. Pengetahuan dimaksudkan dengan segala sesuatu yang telah diketahui oleh penutur dan mitra tutur sedangkan situasi mengarahkan kepada keadaan di sekitarnya atau dapat pula diistilahkan dengan lingkungan. Pendapat ini diperjelas dengan pernyataan Rahardi, (2009) bahwa hakikat konteks dalam pragmatik adalah dimensi tempat dan waktu bagi munculnya sebuah wujud kebahasaan dan sangat erat atau berhubungan langsung dengan maksud penuturnya.

Oleh karena pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari maksud tuturan dengan memperhatikan konteks didalamnya, maka secara otomatis peneliti sepakat pada pendapat beberapa ahli yang telah disampaikan di atas bahwa hakikat dari konteks pragmatik itu sendiri berkaitan erat dengan pengetahuan dan situasi ketika sebuah tuturan disampaikan.

The use of language by taking into account the context has an important role in communication, among others (1) can obviate the blurring of meaning (lexically, such as fuzziness of meaning because of homonyms or ambiguous meaning because of polysemy) and fuzziness of meaning grammatically), (2) may be an indicator as to where certain words refer to, for example the use of deixis of person, deixis of place, deixis of time), and (3) can detect conversational implicatures (whether the speaker's intent is the same as linguistic meaning). This is due to the use of various contexts, such as (1) the linguistic context (2) the social context, (3) the context of the situation, and (4) the cultural context. (Song, 2010) dalam Pranowo (2017: 4)

Artinya penggunaan bahasa dengan memperhatikan konteks memiliki peran penting dalam komunikasi, antara lain (1) dapat meniadakan pengaburan makna (secara leksikal, seperti ketidakjelasan makna karena homonim atau makna rancu karena polisemi) dan ketidakjelasan makna gramatikal), (2) dapat menjadi indikator ke mana kata-kata tertentu merujuk, misalnya penggunaan deiksis orang, deiksis tempat, deiksis waktu), dan (3) dapat mendeteksi implikatur percakapan (apakah maksud pembicara adalah sama dengan makna linguistik). Hal ini disebabkan oleh penggunaan berbagai konteks, seperti (1) konteks linguistik (2) konteks situasi, dan (3) konteks budaya, (Song, 2010: 876-877).

Pranowo (2015: 496) juga menyatakan konteks merupakan segala situasi yang berhubungan dengan tuturan. Lebih lanjut dijelaskan konteks juga berkaitan dengan kesepahaman antara penutur dengan mitra tutur mengenai pokok masalah

yang dibicarakan. Dari berbagai perspektif mengenai pengertian konteks, peneliti memberikan pengertian konteks segala situasi dan kondisi sosial yang terjadi ketika sebuah tuturan disampaikan dan berperan mendukung penutur maupun mitra tutur untuk dapat memahami maksud yang ingin disampaikan.

2.3.1 Konteks Situasi

Konteks situasi mengacu pada keadaan lingkungan, waktu dan tempat, hubungan antarpartisipan di mana komunikasi terjadi. Oleh Malinowsky (Baryadi, 2015: 18) lingkungan ini diartikan sebagai konteks situasi. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Halliday dan Hasan (Rahardi, Yuliana, dan Rishe, 2015: 327) bahwa konteks dapat dibedakan mejadi (1) konteks situasi, (2) konteks budaya, (3) konteks intertekstual, dan (4) dan konteks intratekstual. Akan tetapi dalam pembahasan tulisan ini penulis sepakat hanya kepada dua jenis pembedaan konteks pragmatik yaitu konteks situasi dan budaya. Salah satu konteks yang penting adalah konteks situasi. Dalam teori tradisional, konteks situasi dikaji melalui konsep register yang membantu untuk memperjelas keterkaitan bahasa dengan konteks yang mengacu pada aspek suprasegmental. Aspek suprasegemental tersebut dapat berupa intonasi, tekanan, nada, dan lain-lain. Setiap konteks situasi selalu berkaitan dengan keadaan yang menggambarkan terjadinya suatu peristiwa. Jika peristiwanya berupa “konser musik” tentu konteks situasi yang menyertai adalah suasana menyenangkan karena setiap orang dapat ikut ambil peran untuk menyanyi atau berjoget. Namun, ini tidak akan terjadi pada peristiwa “kecelakaan yang merenggut jiwa seseorang”, konteks situasi yang menyertai adalah kesedihan karena ada orang yang meninggal. Konteks situasi

merupakan segala situasi yang berada dalam peristiwa tutur (Pranowo, 2015: 496).

J. R Firth dalam Baryadi (2015: 18) memerikan konteks situasi terdiri atas: (i) pelibat (participants), (ii) tindakan pelibat, (iii) ciri-ciri situasi lainnya yang relevan, dan (iv) dampak-dampak tindakan tutur. Selain itu konteks situasi juga dapat dibedakaan ke dalam contoh-contoh situasi formal dan tidak formal. Ini dapat terlihat dalam kutipan contoh berikut:

Di ruang makan seorang ibu rumah tangga, sedang mencari telur asin yang sehari sebelumnya disimpan dalam lemari makan.

Ibu : “Lho telurnya kok abis. Kemarin kayaknya masih ada lima, kok sekarang nggak ada. Adik ngabisin telor asin yang di toples ya?”

Anak : “Nggak… Ibu : “Bapak ya?” Bapak : “Nggak suka…

Sumber: (Djatmika, 2016: 10) dalam buku Mengenal Pragmatik Yuks!

Contoh yang diberikan Djatmika jelas telah memberikan gambaran konteks situasi yang terbangun dalam sebuah percakapan. Konteks situasi dapat mengarahkan kita untuk memahami maksud tuturan dengan baik. Seringkali orang terjebak dalam situasi tertentu yang mengharuskannya untuk segera menentukan pilihan jawaban atas sebuah tuturan.

Bazire dan Patrick (2005: 36) dalam jurnalnya yang berjudul Understanding

Context Before Using It mendefinisikan konteks sebagai berikut:

“Context is any information that characterizes a situation related to the interaction between human, applications and the surrounding environment.” And “Context is any information that can be used to characterize the situation of an entity, where the entity is a person, place, or object that is considered relevant to interaction between a user and its application, including the user and the application themselves,(Mary Bazire

Sementara itu Zamzani (2007: 26) menyatakan konteks situasi/konteks pertuturan/percakapan berkaitan dengan berbagai aspek. Setidaknya dalam pandangannya terdapat tiga syarat dalam sebuah komunikasi yaitu pembicara, lawan bicara dan sandi/bahasa yang digunakan. Dengan memahami konteks situasi akan membantu seseorang memberikan respon yang terbaik dan tepat terhadap maksud yang disampaikan.

Pemahaman lebih lanjut mengenai konteks situasi mengarahkan kita untuk lebih memperhatikan maksud dari penutur sehingga maksud dan tujuan dapat tersampaikan dengan baik. Selain konteks yang dapat meniadakan ambiguitas, struktur bahasa dengan konteksnya juga tidak dapat dipisahkan karena makna struktur bahasa dapat berubah jika konteksnya berbeda. Misalnya, ucapan "Wah rambutmu bagus, seperti penyanyi saja! - Wow, gaya rambutmu bagus, itu seperti penyanyi". Jika pidato tersebut dikatakan oleh seorang guru di kelas, tentu saja pidato tersebut tidak dapat dianggap sebagai pujian tetapi harus dipahami sebagai kiasan karena di sekolah tidak ada aturan bahwa siswa tidak boleh melukis rambut dengan warna. Sebaliknya, jika pidato disampaikan oleh sesama artis yang senang terlihat aneh, pidato itu benar-benar sebagai pujian. Dengan kata lain, pidato yang sama tetapi konteks yang berbeda akan memiliki arti yang berbeda. Inilah yang dimaksud dengan memperhatikan konteks situasi.

Contoh lain dalam memahami konteks situasi dapat dilihat dari pemaparan Abdurrahman (2016: 5) yang mengatakan membicarakan mengenai pesta ulang tahun yang penuh dengan kegembiraan dengan teman-temannya pada saat menjenguk orang sakit adalah contoh peristiwa gagal konteks situasi. Secara

pragmalinguistik kalimat membicarakan pesta ulang tahun memang tidak terdapat kesalahan. Akan tetapi, secara situasional hal ini sangat tidak tepat.

2.3.2 Konteks Sosial

Konteks umumnya ditentukan oleh fitur dari lingkungan fisik, fitur dari dunia sosial, dan dengan fitur dari dunia psikologis. Salah satu unsur pembentuknya adalah fitur dari dunia sosial. Hal ini dipertegas oleh Searle dalam Bosco, Monica, dan Bruno (2004: 7) bahwa status sosial umumnya dapat memengaruhi efek komunikatif ucapan dalam sebuah pembicaraan. Jika seorang jenderal meminta tentara untuk merapikan kamarnya, umumnya tentara tersebut akan mempertimbangkan permintaan tersebut hanya terbatas pada permintaan atau sebagai perintah.

Pendapat Searle ini secara tegas memperlihatkan bahwa status sosial seseorang akan memengaruhi seseorang dalam memaknai ujaran yang disampaikan. Oleh Bergman, Hall, dan Ross (2017: 271) “social context includes

information about the relationships between the people who are speaking and what their roles are”. Konteks sosial adalah hubungan antara orang-orang yang

berbicara dan aturannya. Pada bagian inilah peran penting konteks sosial terlihat. Pandangan lain yang berkaitan erat dengan konteks sosial adalah konsep SPEAKING yang dikemukakan oleh Dell Hymes. Hymes (Baryadi, 2015: 19) menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan bahasa adalah komponen tutur yang dikenal dalam konsep SPEAKING. S (setting/scene) berkaitan dengan latar waktu dan tempat ketika sebuah komunikasi terjadi atau dapat pula berupa scene atau suasana, seperti santai, serius, dan sebagainya. P

(participants) berkaitan dengan penutur atau pembicara, E (end) sederhananya dapat dimaknai sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam tindak tutur. A (act of

sequence) mencakup pesan dan isi pesan yang akan disampaikan. K (key)

berkaitan dengan unsur suprasegmental seperti nada, cara, dan perasaan ketika tuturan disampaikan. I (instrumentalities) berkaitan dengan sarana/media dalam menyampaikan komunikasi, bisa lisan atau tulisan. N (norm of interaction and

interpretation) berkaitan dengan norma atau aturan-aturan ketika berinteraksi.

Dan G (genres) adalah jenis dari wacana seperi puisi, mite, pidato, dan sebagainya.

Hal ini juga tergambar secara jelas dalam penelitian yang dilakukan oleh Francesca M. Bosco, Monica Monica Bucciarellie, dan Bruno G. Bara dengan judul “The Fundamental Context Categories in Understanding Communicative

Intention” dalam penelitian ini Bosco, dkk menyatakan bahwa konteks yang

berbeda akan menentukan ekspresi yang berbeda dalam kaitan menetapkan makna dari sebuah komunikasi. penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan percobaan pada tiga kelompok anak usia 3-7 tahun. Dan hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa kategori konteks yang berbeda, konteks yang berbeda akan menghasilkan bentuk ekspresif yang berbeda pula dalam memaknai makna dari sebuah komunikasi. Salah satu dimensi yang menjadi bagian penting dalam penelitian ini adalah status sosial. Eksperimen yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Ketika (Mark) seorang anak sedang asyik bermain dengan bonekanya selama berjam-jam dan tidak peduli pada orang lain.