TESIS

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP

ALOKASI BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN

EKONOMI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

SE-PROVINSI BALI TAHUN 2006 S.D. 2013

I KETUT ARSA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

TESIS

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP

ALOKASI BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN

EKONOMI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

SE-PROVINSI BALI TAHUN 2006 S.D. 2013

I KETUT ARSA NIM. : 0991462019

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

i

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP

ALOKASI BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN

EKONOMI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

SE-PROVINSI BALI TAHUN 2006 S.D. 2013

Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister

Pada Program Magister, Program Studi Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Udayana

I KETUT ARSA NIM 0991462019

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

ii

TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 6 FEBRUARI 2015

Pembimbing I,

Prof. Dr. N. Djinar Setiawina, SE., MS NIP. 19530730 198303 1 001

Pembimbing II,

Dr. I Gede Sudjana Budiasa, SE., M.Si.

NIP. 19541122 198403 1 002

Mengetahui, Ketua Program Studi

Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana

Universitas Udayana

Prof. Dr. N. Djinar Setiawina, SE., MS NIP. 19530730 198303 1 001

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Udayana,

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi,Sp.S(K) NIP. 19590215 198510 2 001

iii

Tesis Ini Telah Diuji pada Tanggal 31 Januari 2015

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana No.:4526/UN.14.4/HK/2014, Tanggal 31 Desember 2014

Ketua: Prof. Dr. N. Djinar Setiawina, SE., MS Anggota:

1. Dr. I Gede Sudjana Budiasa, SE., MP 2. Prof. Dr. I Wayan Sudirman, SE., SU 3. Prof. Dr. Made Suyana Utama, SE., MS 4. Dr. N. Yuliarmi, SE. MP

iv Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : I Ketut Arsa

NIM : 0991462019

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Judul Tesis : Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013 Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat.

Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuia Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku.

Denpasar, 6 Februari 2015 Yang membuat pernyataan

v

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama perkenankanlah penulis memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, tesis ini dapat penulis selesaikan.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. N. Djinar Setiawina, SE., MS sebagai Pembimbing I dan Dr. I Gede Sudjana Budiasa, SE., M.Si, sebagai Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Ucapan yang sama juga penulis tujukan kepada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika SpPD KEMD atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Udayana. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi,Sp.S(K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa program Magister Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, SE., MS Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Magister.

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu dan Ayah yang telah mengasuh dan membesarkan penulis, memberikan dasar-dasar berpikir logik dan suasana demokratis, sehingga tercipta lahan yang baik untuk berkembangnya kreativitas. Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada istri tercinta “Ai” dan anak-anak tersayang, Adit dan Anand, serta si kecil Dik Omang, yang dengan penuh pengorbanan telah memberikan kepada penulis motivasi dan kesempatan untuk lebih berkosentrasi menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada setiap pihak, para sahabat, yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu, yang telah rela memberikan masukan, meluangkan waktu, dan memberikan sumbangan pemikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian tesis ini, serta kepada penulis sekeluarga.

vi ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh langsung komponen kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali tahun 2006 s.d. 2013. Serta untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tidak langsung komponen kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali terhadap pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah kapupaten/kota se-Provinsi Bali tahun 2006 s.d. 2013. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan Program Eviews.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi, efektifivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, ketergantungan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Kemandirian keuangan dan kontribusi BUMD tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Semetara itu, alokasi belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali, sedangkan hanya tiga komponen kinerja keuangan, berupa tingkat desentralisasi, ketergantungan keuangan, dan efektivitas PAD yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, sedangkan dua komponen kinerja keuangan lainnya, yaitu berupa kemandirian keuangan dan kontribusi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal.

vii

EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE OF ALLOCATION OF CAPITAL EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH IN THE PROVINCE OF BALI

ABSTRACT

Good financial management area will affect the progress of a region. Financial management conducted economically, efficiently, and effectively or fulfill the principle of value for money as well as participation, transparency, accountability, and justice will be able to boost economic growth. The level of financial ability one area can be measured from the amount of local revenue, especially revenue. Efforts to explore the ability of local governments to finance the viewable area of the financial performance measured using financial ratio analysis of local government. Measurement of financial performance in local government are also used to assess accountability and fiscal capacity in the implementation of regional autonomy. Thus, an area which otherwise good financial performance means the area has the financial ability to finance the implementation of regional autonomy.

This study aims to examine and obtain empirical evidence of a direct effect of the financial performance of local government and the allocation of capital expenditures in The Province of Bali towards capital expenditure. And to examine and obtain empirical evidence does not directly influence the financial performance of local government in The Province of Bali on economic growth. Source of data used are secondary data from financial reports of local governments regency and The Bali Provincial Government in 2013. Analysis using path analysis with Eviews.

The results show that degree of decentralization, effectiveness of PAD significant positive effect on capital expenditures. financial dependence significant negative effect on Capital expenditure. While the independen of financial and contibution of regian enterprice do not have an influence on the alocation of capital expenditure District/City government. Capital expenditure has significant positive effect on economic growth. This indicates that the economic development that has been implemented is determined by the capital expenditure of the government. Financial performance component had significant effect on economic growth through capital expenditures. Based on the five indicators of financial performance used in this study, three of them showed significant results. They are degree of decentralization, effectiveness of PAD, and financial dependence.

viii

Halaman

JUDUL ... i

PRASYARAT GELAR ... ii

LEMBAR PENGESAHAN ... iii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI ... iv

SURAT PERNYATAAN ... v

UCAPAN TERIMA KASIH ... vi

ABSTRAK ... vii

ABTRACT ... viii

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 9

1.3 Tujuan Penelitian ... 11

1.4 Manfaat Penelitian ... 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Kinerja Keuangan ... 13

2.1.1 Derajat Desentralisasi ... 15

2.1.2 Ketergantungan Keuangan ... 16

2.1.3 Kemandirian Keuangan ... 16

2.1.4 Efektivitas PAD ... 17

2.1.5 Derajat Kontribusi BUMD ... 19

2.2 Belanja Modal ... 20

2.3 Pertumbuhan Ekonomi ... 23

BAB III KERANGKA BERPIKIR DAN KONSEP PENELITIAN 3.1 Kerangka Berpikir ... 25

3.2 Konsep, Kerangka dan Model (Statistik) Penelitian ... 29

3.3 Hipoteisis Penelitian ... 30

BAB IV METODA PENELITIAN 4.1 Rancangan Penelitian ... 32

4.2 Lokasi, Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian ... 34

4.3 Identifikasi Variabel ... 34

4.4 Definisi Operasional Variabel ... 34

4.5 Jenis dan Sumber Data ... 36

4.5.1 Jenis Data ... 36

4.5.2 Sumber Data ... 36

ix

4.7 Teknik Analisis Data ... 37

4.7.1 Pengujian Kesesuaian Model ... 37

4.7.2 Metode Pemilihan Data ... 39

4.7.3 Koefisien Determinasi ... 41

4.7.4 Uji Kelayakan Model (Uji F) ... 41

4.7.5 Uji Hipotesis (Uji t) ... 41

4.7.6 Path Analysis ... 42

4.7.7 Asumsi – Asumsi Analisis Jalur ... 42

4.7.8 Pengujian Hipotesis Mediasi ... 43

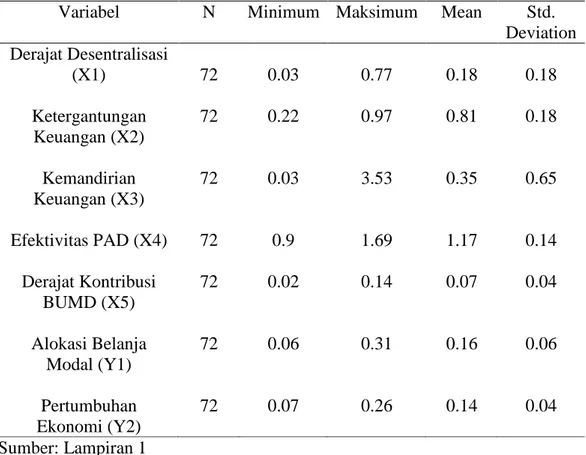

BAB V DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 5.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian ... 46

5.2 Pengujian Kesesuaian Model ... 48

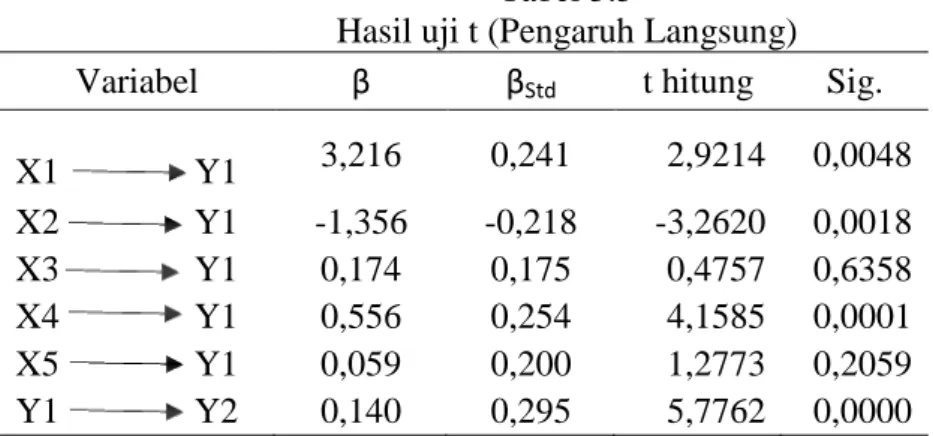

5.3 Path Analysis ... 50

5.4 Pembahasan ... 56

5.4.1 Pengaruh Derajat Desentralisasi Terhadap Alokasi Belanja Modal ... 56

5.4.2 Pengaruh Ketergantungan Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal ... 57

5.4.3 Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Belanja Modal ... 58

5.4.4 Pengaruh Efektivitas PAD Terhadap Belanja Modal 58 5.4.5 Pengaruh Derajat Kontribusi BUMD Terhadap Belanja Modal ... 59

5.4.6 Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ... 60

5.4.7 Pengaruh tidak Langsung Derajat Desentralisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ... 61

5.4.8 Pengaruh tidak Langsung Ketergantungan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ... 61

5.4.9 Pengaruh tidak Langsung Kemandirian Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ... 62

5.4.10 Pengaruh tidak Langsung Efektivitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ... 62

5.4.11 Pengaruh tidak Langsung Derajat Kontribusi BUMD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ... 63

5.5 Keterbatasan Penelitian ... 63

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN 6.1 Simpulan ... 65

6.2 Saran ... 67

DAFTAR PUSTAKA ... 70 LAMPIRAN-LAMPIRAN

x

No. Tabel Halaman

5.1 Statistik Deskriptif ... 47

5.2 Tabel Hasil Uji Chow... 49

5.3 Tabel Hasil Uji Hausman ... 50

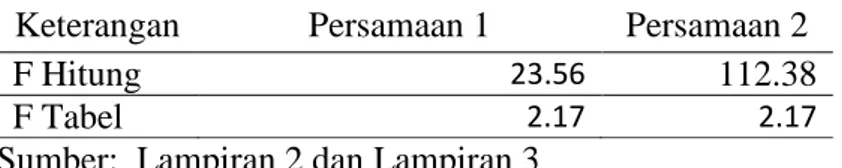

5.4 Tabel Hasil Uji F ... 51

5.5 Tabel Hasil uji t (Pengaruh Langsung) ... 53

xi

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar Halaman

1.1 Grafik Kecenderungan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

se-Provinsi Bali Periode 2003-2005 ... 5

1.2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2003-2005... 8

3.1 Rerangka Berpikir ... 28

3.2 Konsep Penelitian... 29

3.3 Kerangka Penelitian ... 30

4.1 Rancangan Penelitian ... 33

4.2 Gambar Pengaruh X Terhadap Y1 Sebelum Efek Mediasi ... 43

4.3 Gambar Pengaruh X Terhadap Y2 Sesudah Efek Mediasi ... 44

4.4 Gambar Model Struktural Penggaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Alokasi Belanja Modal ... 45

xii

No. Lampiran Halaman

1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian ... 74

2 Uji Chow Struktur 1 ... 75

3 Uji Chow Struktur 2 ... 79

4 Uji Hausman ... 83

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, kabupaten/kota untuk bertindak sebagai motor, sedangkan pemerintah Provinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan diantaranya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pembentukan modal, dan teknologi

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah. Dengan otonomi daerah, daerah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga di daerahnya sendiri. Setiap daerah memiliki pemerintahan daerahnya sendiri yang menjalankan kewenangannya sendiri yang tidak dapat diganggu gugat oleh daerah lain, baik secara horisontal maupun vertikal. Demikian juga halnya dengan pengelolaan keuangan daerah, juga telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah untuk mendekatkan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dan memberikan kebebasan yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh

3

kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Namun demikian, pemerintah daerah, dalam proses menuju peningkatan kemampuan keuangan tersebut, terutama dari segi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih dirasakan kurang. Hal ini tercermin dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sebagian besar pemerintah daerah yang dirasakan masih rendah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hirawan, bahwa selama ini Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan masih merupakan bagian yang relatif kecil dan bahkan hanya sekitar 4 persen dari keseluruhan penerimaan negara (Insukindro, dkk, 1994 : 2)

PAD yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangn. PAD meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan Daerah, dan Lain-lain PAD Yang Sah. Komponen PAD yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar

adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan kemampuan, serta dapat mengidentifikasikan tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena pajak dan retribusi tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesuksesan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Setiaji dan Adi (2007), menggunakan tingkat kemampuan keuangan daerah yang diukur dengan kinerja pendapatan asli daerah. Sedangkan Adi (2005) menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah memasuki era otonomi untuk membedakan tingkat kesiapan daerah, hasilnya bahwa kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam menyusun anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif, karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah pengalokasian. Masalah pengalokasian ini terutama terkait dengan sumber daya. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh

5

kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

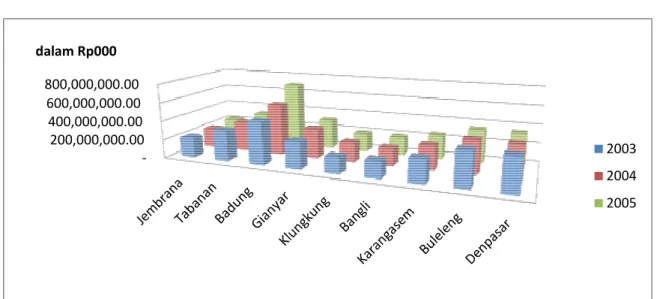

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan belanja daerah se-Provinsi Bali untuk periode tahun 2003 - 2005 disajikan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

-200,000,000.00 400,000,000.00 600,000,000.00 800,000,000.00 dalam Rp000 2003 2004 2005

Gambar 1.1 : Grafik Kecenderungan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Periode 2003-2005

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kecenderungan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali periode tahun 2003 s.d. 2005, secara

umum mengalami fluktuasi, kecuali Belanja Pemerintah Kabupaten Badung, Bangli, dan Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang terus mengalami peningkatan. Untuk Pemerintah Kabupaten Badung, belanja daerah pada Tahun 2003 sebesar Rp456.479.350.000,00, Tahun 2004, mengalami peningkatan, sehingga menjadi Rp549.833.710.000,00, pada Tahun 2005, jumlah ini terus meningkat sehingga mencapai Rp700.381.720.000,00. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli pada Tahun 2003 adalah sebesar Rp181.840.560.000,00, pada Tahun 2004, nilai total belanja daerah meningkat menjada Rp183.671.010.000,00, dan pada Tahun 2005 terus mengalami peningkatan, sehingga menjadi Rp 196.920.490.000,00. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2003 sebesar Rp247.036.260.000,00, Tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp254.458.480.000,00, dan pada tahun 2005 terus mengalami peningkatan, sehingga mencapai Rp255.627.050.000,00.

Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja operasional dan belanja modal yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif, maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak, sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup. Tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah

7

angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, di mana salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan investasi, maka kemampuan keuangan daerah juga harus memadai. Indikator besar kecilnya investasi daerah adalah tingginya rasio belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah, seperti derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan demikian terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan alokasi belanja modal serta kinerja keuangan. Secara empiris belum banyak bukti yang mengkaitkan langsung antara kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

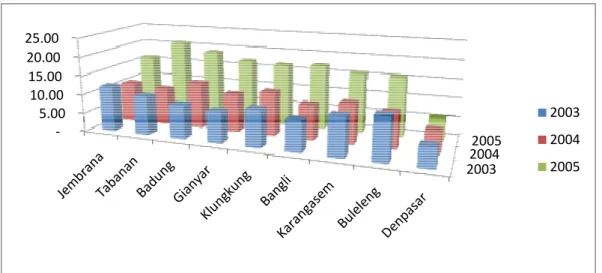

Selama tahun 2003-2005, secara umum laju pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali, mengalami peningkatan, kecuali untuk tiga pemerintah kabupaten mengalami fluktuasi, yaitu Pemerintah Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Tabanan, dan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pada Tahun 2003, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana sebesar 12,03%, pada tahun 2004, mengalami penurunan, sehingga menjadi 10,59%, tetapi pada tahun 2005, kembali mengalami peningkatan, sehingga menjadi 16,08%. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan sebesar 10,23%, pada tahun 2004, mengalami penurunan, sehingga menjadi 9,83%, tetapi pada tahun 2005,

kembali mengalami peningkatan, sehingga menjadi 20,91%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng sebesar 11,42%, pada tahun 2004, mengalami penurunan, sehingga menjadi 9,29%, tetapi pada tahun 2005, kembali mengalami peningkatan, sehingga menjadi 15,76%. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut untuk seluruh kabupaten/kota se-provinsi Bali dapat disajikan pada Gambar 1.2 sebagai berikut: 2003 2004 2005 -5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 2003 2004 2005

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Gambar 1.2 : Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2003-2005

Memperhatikan informasi yang tersaji pada Grafik 2, dimana secara umum laju pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali mengalami peningkatan, kecuali untuk tiga pemerintah daerah yang berfluktuasi, dan dikaitkan dengan informasi tentang kecenderungan belanja pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali yang disajikan pada Grafik 1, yang cenderung berfluktuasi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh

9

kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peran kinerja keuangan daerah dalam mempengaruhi keputusan pengalokasian anggaran belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Memang banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses penyusunan anggaran hingga munculnya masalah-masalah keagenan, di antaranya kondisi keuangan daerah, kepentingan pribadi (private interest), kepentingan politik, perilaku oportunistik, moral hazard, dan sebagainya. Namun dari sekian banyak faktor, yang mudah diukur (observable) adalah faktor yang berasal dari keuangan daerah itu sendiri, jadi penelitian ini akan mengambil variabel yang berasal dari keuangan daerah, yaitu kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur berdasarkan derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektifitas PAD, dan derajat kontribusi BUMD. Alokasi belanja modal merupakan anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini diukur dengan PDRB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Apakah derajat desentralisasi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal?

2) Apakah ketergantungan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal?

3) Apakah kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal?

4) Apakah efektifitas PAD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal?

5) Apakah derajat kontribusi BUMD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal?

6) Apakah alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

7) Apakah derajat desentralisasi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi?

8) Apakah ketergantungan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara tidak langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi?

9) Apakah kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi?

11

10)Apakah efektifitas PAD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi?

11)Apakah derajat kontribusi BUMD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh langsung

komponen kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali terhadap alokasi belanja modal.

2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh langsung alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali terhadap pertumbuhan ekonomi.

3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tidak langsung komponen kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

1) Teoritis

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan kinerja keuangan daerah, alokasi belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. 2) Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, khususnya masalah kinerja keuangan dan alokasi belanja modal.

13

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Keuangan

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Kata kinerja (performance) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengertian kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan pengertian kinerja sebagai berikut, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dari berbagai pengertian tersebut, kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan. Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan adalah suatu proses yang mengolah input menjadi

output (hasil kerja).

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi. Pandangan tradisional terhadap pengukuran kinerja organisasi sering hanya menekankan pada minimisasi biaya (input), misalnya

dengan penghematan biaya operasional. Sistem pengukuran kinerja modern selain menilai input dan output juga menilai tingkat fleksibilitas organisasi melayani pelanggan. Dalam melakukan pengukuran kinerja pada pemerintah sudah selayaknya meninggalkan pandangan tradisional dan beralih pada pandangan modern. Hal ini karena semua jasa dan produk yang dihasilkan pemerintah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah:

a) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik

b) Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang, sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.

c) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai kesesuaian tujuan.

d) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Disamping tujuan, pengukuran kinerja juga memiliki beberapa manfaat. Manfaat pengukuran kinerja antara lain:

a) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.

15

b) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. c) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaikinya.

d) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

e) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian,

debt service coverage ratio, dan pertumbuhan.

2.1.1 Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi

kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi dihitung dengan formula sebagai berikut (BPKP, 2012):

PAD

Derajat Desentralisasi = x 100% ………..(1) Total Pendapatan Daerah

2.1.2 Ketergantungan Keuangan

Ketergantungan keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Ketergantungan keuangan dihitung dengan formula sebagai berikut (BPKP, 2012):

Pendapatan Transfer

Ketergantungan = x 100% ………(2) Keuangan Total Pendapatan Daerah

2.1.3 Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio

17

kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. kemandirian keuangan daerah dihitung dengan formula sebagai berikut (BPKP, 2012):

PAD

Kemandirian = x 100% ………(3) Keuangan Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman

2.1.4 Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan pemerintah daerah pun semakin baik. Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut di atas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007). Apabila persentase kinerja

keuangan di atas 100 persen dapat dikatakan sangat efektif, 90 - 100 persen adalah efektif, 80 – 90 persen adalah cukup efektif, 60– 80 persen adalah kurang efektif dan kurang dari 60 persen adalah tidak efektif.

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas perlu disandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dengan realisasi PAD yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu perlu dihitung secara cermat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh PAD yang diterima tersebut efisien atau tidak. Hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan sesuai target, namun jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan PAD lebih besar dari realisasi pendapatan itu sendiri, maka berarti pemerintah daerah belum efisien. Rasio efisiensi juga menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Rasio efektivitas dihitung dengan formula sebagai berikut (Halim, 2002):

Realisasi PAD

Efektivitas PAD = x 100% ………(4) Target PAD

Pada sektor pelayanan publik, suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil

19

yang diinginkan. Khusus dalam bidang keuangan daerah, penilaian efisiensi keuangan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan. Apabila kinerja keuangan di atas 100 persen ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90– 100 persen adalah kurang efisien, 80 – 90 persen adalah cukup efisien, 60– 80 persen adalah efisien dan dibawah dari 60 persen adalah sangat efisien. Faktor penentu efisiensi dan efektivitas sebagai berikut: a) faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja, serta dana keuangan; b) faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu struktural maupun fungsional; c) faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan; d. faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat; e) faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

2.1.5 Derajat Kontribusi BUMD

Derajat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan formula sebagai berikut (BPKP, 2012):

Penerimaan Bagian Laba BUMD

Derajat Kontribusi = x 100% ……….(5) BUMD Penerimaan PAD

2.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin. Belanja modal diklasifikasikan dalam dua kelompok, kelompok pertama adalah belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat langsung dinikmati masyarakat misalnya: pembangunan jembatan, pembelian mobil ambulan untuk umum dan Iain-lain. Kelompok kedua adalah belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan langsung oleh aparatur misalnya: pembangunan gedung dewan, pembelian mobil dinas dan lain-lain. Hampir semua anggaran belanja modal mengandung komitmen adanya pengeluaran dalam jangka yang cukup panjang.

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Halim (2008) menyatakan bahwa kata investasi dapat diartikan macam-macam tergantung pada titik padang atau konteks mengartikannya. Dalam bahasa ekonomi makro investasi dapat diartikan berbeda dengan bahasa ekonomi mikro, dan dapat berbeda pula dengan bahasa akuntansi. Dalam bahasa akuntansi pada konteks jenis belanja/biaya, investasi dapat dimunculkan dari adanya perbedaan antara revenue expenditure dan capital

expenditure. Investasi termasuk dalam pengertian belanja modal adalah capital expenditure, yang didefmisikan sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi

21

Dalam PP No. 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset

tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal

sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak

jangka panjang secara financial.

Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Halim (2004:73), belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Belanja modal

23

dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, rneningkatkan kapasitas dan kualitas asset

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic

Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah

kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Todaro (1997) dalam Adi (2007) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai meningkatnya kegiatan ekonomi pada suatu daerah yang akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian daerah. Pertumbuhan ini akan terjadi apabila seluruh pemangku kepentingan di daerah bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi seperti meningkatkan investasi. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan

salah satunya dengan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan di sektor-sektor yang produktif.

Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Saragih (2003) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi. Sependapat dengan hal itu, Bappenas (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua pendapat ini menyiratkan perlunya prioritasi kebijakan yang lebih tinggi terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan yang lebih menekankan pada upaya peningkatan PAD secara langsung.

25 BAB III

KERANGKA BERPIKIR DAN KONSEP PENELITIAN

3.1 Kerangka Berpikir

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara yang menggambarkan telah terjadinya peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan sebagai syarat yang diperlukan bagi proses pembangunan. Simon Kuznets dalam Todaro (2003), mengungkapkan bahwa peningkatan investasi fisik maupun sumberdaya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow-Swan dalam Sukirno (2006), faktor-faktor yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu tenaga kerja, akumulasi modal serta tingkat kemajuan teknologi. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa bagi pemenuhan pelayanan publik merupakan salah satu komponen pembentuk GDP yang akan menyebabkan adanya pertukaran output barang dan jasa dalam perekonomian. Menurut Tambunan (2011), pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui

peningkatan belanja modal APBD tersebut diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk kegiatan produksi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Halim dan Abdullah (2006), menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal berkaitan dengan ketersediaan pendanaan dari pendapatan daerah. Sementara Sularso dan Restianto (2011), memperlihatkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat menjadi stimulus terhadap perekonomian.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemerintah melakukan transfer dana APBN kepada daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai kegiatan khusus prioritas nasional yang menjadi urusan daerah yang diarahkan pada kegiatan yang bersifat investasi pembangunan berbagai sarana dan prasarana pelayanan publik. Daerah penerima DAK memiliki kewajiban untuk menyediakan dana pendamping dalam APBD minimal sebesar 10 persen dari jumlah DAK yang diterima. Dengan demikian, peningkatan transfer berupa DAK akan turut mendorong peningkatan alokasi belanja modal pada APBD.

Selain ditentukan oleh kemampuan pendanaan, alokasi belanja modal akan ditentukan pula oleh kondisi ketersediaan infrastruktur daerah yang dihadapi, diantaranya ketersediaan infrastruktur pendidikan dasar sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Disamping itu, alokasi belanja modal turut dipengaruhi oleh kebutuhan alokasi belanja lainnya dalam APBD terutama pemenuhan kebutuhan belanja pegawai.

27

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam otonomi daerah, daerah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga di daerahnya sendiri. Setiap daerah memiliki pemerintahan daerahnya sendiri yang menjalankan kewenangannya sendiri yang tidak dapat diganggu gugat oleh daerah lain, baik secara horisontal maupun vertikal. Konsekuensi logis diberlakukannya otonomi daerah adalah menyebabkan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, maka pemerintah daerah mempunyai wewenang lebih luas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik pula. Kinerja keuangan akan dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Alokasi belanja modal yang memadai akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja keuangan yang baik juga diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif alat untuk memprediksi kontribusi anggaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian sebelumnya yang menganalisis hubungan belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya Alexiou (2009), bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh belanja modal pemerintah, belanja konsumsi pemerintah, investasi swasta, tenaga kerja, perdagangan bebas, serta bantuan luar negeri. Penelitian Darwanto dan Yustikasari menemukan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD. Sementara pada penelitian Sularso dan Restianto (2011) hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi disusun dalam

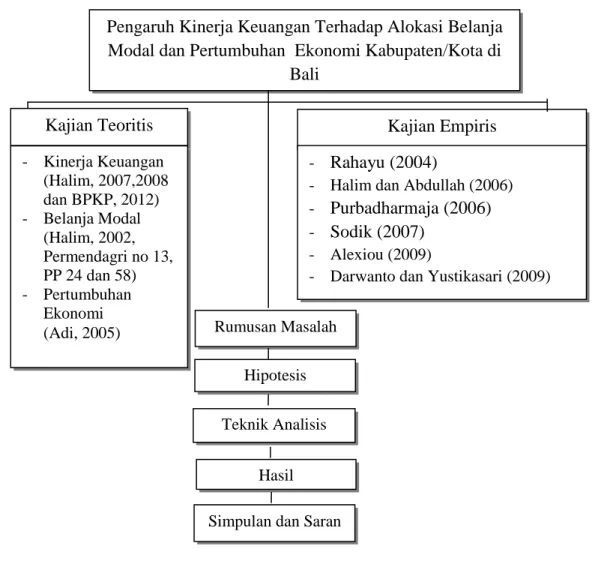

bentuk simultan dimana kinerja keuangan daerah berupa derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Purbadharmaja (2006) dan Sodik (2007) yang menunjukkan pengeluaran pemerintah memberi kontribusi nyata dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Rahayu (2004) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi publik menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

Kajian Empiris Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di

Bali Kajian Teoritis - Kinerja Keuangan (Halim, 2007,2008 dan BPKP, 2012) - Belanja Modal (Halim, 2002, Permendagri no 13, PP 24 dan 58) - Pertumbuhan Ekonomi (Adi, 2005) - Rahayu (2004)

- Halim dan Abdullah (2006) - Purbadharmaja (2006) - Sodik (2007)

- Alexiou (2009)

- Darwanto dan Yustikasari (2009)

Rumusan Masalah

Hipotesis

Teknik Analisis

Hasil Simpulan dan Saran

29

3.2Konsep, Kerangka, dan Model (Statistik) Penelitian

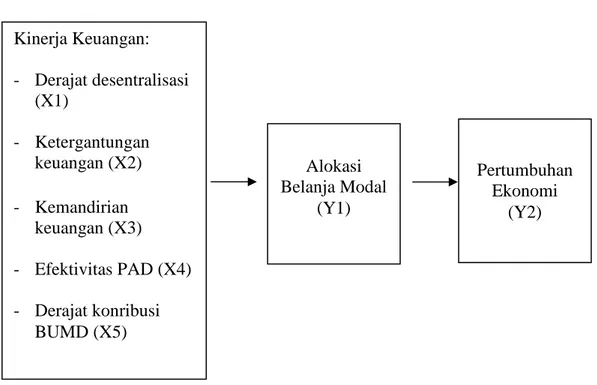

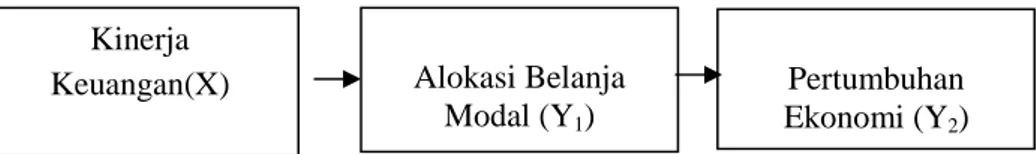

Berdasarkan rerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian disusunlah konsep, kerangka, dan model (statistik) penelitian yang menjelaskan hubungan logis dari landasan teoritis dan kajian empiris yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Konsep tersebut dapat disajikan dalam Gambar 3.2 sebagai berikut:

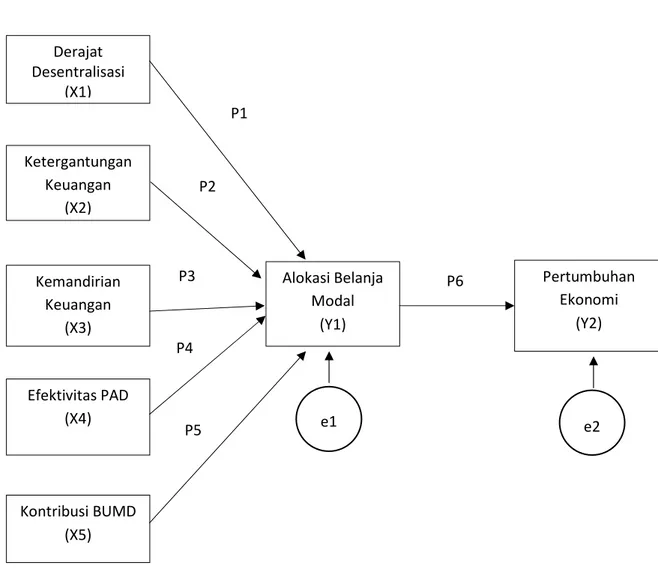

Gambar 3.2 Konsep Penelitian Kinerja Keuangan: - Derajat desentralisasi (X1) - Ketergantungan keuangan (X2) - Kemandirian keuangan (X3) - Efektivitas PAD (X4) - Derajat konribusi BUMD (X5) Alokasi Belanja Modal (Y1) Pertumbuhan Ekonomi (Y2)

Gambar 3.3 Kerangka Penelitian Model Penelitian (Statistik)

Y1 =α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e --- (1)

Y2 = α 2 + + β6Y1 + e2 --- (2)

3.3Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini adalah:

H1: Derajat desentralisasi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara langsung

berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Derajat Desentralisasi (X1) Ketergantungan Keuangan (X2) Kemandirian Keuangan (X3) Efektivitas PAD (X4) Kontribusi BUMD (X5) Alokasi Belanja Modal (Y1) Pertumbuhan Ekonomi (Y2) e2 e1 P1 P4 P2 P3 P5 P6

31

H2: Ketergantungan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara

langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

H3: Kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara langsung

berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

H4: Efektifitas PAD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara

langsung berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. H5: Derajat kontribusi BUMD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara

langsung berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

H6: Alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara

langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H7: Derajat desentralisasi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara tidak

langsung berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H8: Ketergantungan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara tidak

langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H9: Kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara tidak

langsung berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H10: Efektifitas PAD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara tidak

langsung berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. H11: Derajat kontribusi BUMD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara tidak

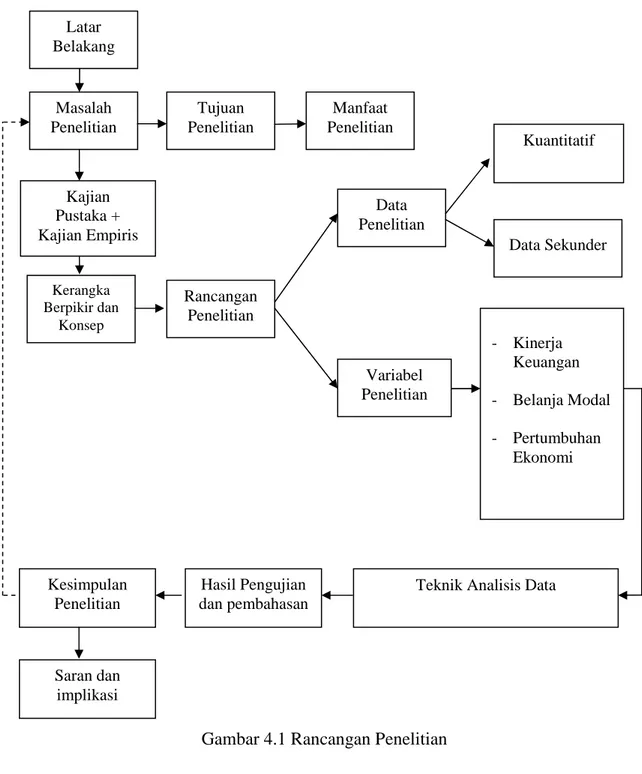

32 4.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian menjelaskan rencana dari struktur riset yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, kajian pustaka dan kerangka berpikir. Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah mempersiapkan data penelitian dan melakukan analisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan hasil yang diperoleh, masalah, dan tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada Tahun 2008 s.d. 2013, sedangkan data untuk tahun 2003 .s.d. 2007 diperoleh dari halaman situs http://dpkd.depkeu.go.id. Penelitian menguji pengaruh langsung komponen kinerja keuangan terhadap belanja modal, pengaruh langsung belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh tidak langsung komponen kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis jalur dan pengolahan Program Eviews.

Tahapan-tahapan penelitian disajikan dalam bentuk rancangan penelitian seperti pada Gambar 4.1.

33

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian

Keterangan:

: Hubungan antar elemen penelitian

: Kesesuaian antara masalah penelitian dengan kesimpulan Latar Belakang Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian Masalah Penelitian Kuantitatif Data Sekunder Data Penelitian Kajian Pustaka + Kajian Empiris Rancangan Penelitian Kerangka Berpikir dan Konsep - Kinerja Keuangan - Belanja Modal - Pertumbuhan Ekonomi Variabel Penelitian Kesimpulan Penelitian Hasil Pengujian dan pembahasan

Teknik Analisis Data

Saran dan implikasi

4.2 Lokasi Penelitian, Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada Tahun 2014. Penelitian ini menganalisis pengaruh komponen kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali terhadap alokasi biaya modal dan pertumbuhan ekonomi tahun 2006 s.d. 2013. Kinerja keuangan diukur dengan derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan derajat kontribusi BUMD.

4.3 Identifikasi Variabel

Berdasarkan teori-teori dan hipotesis penelitian, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2008:59). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD.

2) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008:59). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.

4.4 Definisi Operasional Variabel

1) Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

35

Derajat desentralisasi merupakan perbandingan antara PAD dengan Total pendapatan daerah.

2) Ketergantungan keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintahpusat/propinsi.

3) Kemandirian keuangan adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingan PAD dengan transfer pusat, provinsi dan pinjaman.

4) Efektivitas PAD adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi PAD dengan target PAD. 5) Derajat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui tingkat

kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio merupakan perbandingan penerimaan bagian laba BUMD dengan penerimaan PAD.

6) Alokasi Belanja Modal adalah alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

satu periode akuntansi, dibandingkan dengan total belanja dalam APBD.

7) Pertumbuhan ekonomi daerah adalah kenaikan (GDP) atau PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB merupakan laju pertumbuhan dari tahun ke tahun yang dihitung dengan membandingkan PDRB tahun t dikurangi PDRD tahun t-1 dibagi dengan PDRB tahun t-1.

4.5 Jenis dan Sumber Data 4.5.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, yang merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data Kuantitatif dalam Penelitian ini berupa perhitungan rasio-rasio kinerja keuangan, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. 4.5.2 Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Bali Tahun 2006 - 2013 yang disusun berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta data statistik ekonomi daerah.

37

4.6 Populasi penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali. Jadi jumlah objek penelitian sebanyak 72, yaitu sembilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali, yang terdiri dari delapan kabupaten yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng, serta satu pemerintah kota yaitu Pemerintah Kota Denpasar dalam rentang waktu delapan tahun, yaitu tahun 2006 s.d. 2013.

4.7 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan Program Eviews berdasarkan data sekunder, dimana metode ini menguji secara bersama-sama model yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

4.7.1Pengujian Kesesuaian Model

1. Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan alat uji statistik Eviews. Data panel merupakan gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time series). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950. Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek (misalnya harga saham, kurs mata uang, atau tingkat inflasi), tetapi meliputi beberapa periode (bisa harian, bulanan, kuartalan, tahunan, dan sebagainya). Data silang terdiri atas beberapa atau banyak objek, sering

disebut responden, (misal perusahaan) dengan beberapa jenis data (misal laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi).

Dalam pembahasan teknik estimasi model regresi data panel, ada tiga teknil yang dapat digunakan, yaitu:

1) Model dengan metode OLS (common) 2) Model Fixed effect

3) Model Random effect

Commond Effect Model merupakan model sederhana yaitu menggabungkan seluruh data time series dengan cross section, selanjutnya dilakukan estimasi model dengan menggunakan OLS (Ordinary Least Square). Model ini menganggap bahwa intersep dan

slop dari setiap variabel sama untuk setiap obyek observasi. Dengan

kata lain, hasil regresi ini dianggap berlaku untuk semua kabupaten/kota pada semua waktu. Kelemahan model ini adalah ketidakseuaian model dengan keadaan sebenarnya. Kondisi tiap obyek dapat berbeda dan kondisi suatu obyek satu waktu dengan waktu yang lain dapat berbeda Fixed Effect Model, salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (dummy variable) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit (cross section) maupun antarwaktu (time series). Pendekatan dengan

39

memasukkan variable boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (fixed effect) atau Least Square Dummy Variable (LSDV).

Random Effect Model (REM), digunakan untuk mengatasi kelemahan

model efek tetap yang menggunakan dummy variable, sehingga model mengalami ketidakpastian. Penggunaan dummy variable akan mengurangi derajat bebas (degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. REM menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antawaktu dan antarindividu, sehingga REM mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki perbedaan intersep yang merupakan variabel acak.

4.7.2Metode Pemilihan Data

Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji F untuk memilih metode mana yang terbaik diantara ketiga metode tersebut dilakukan uji Chow dan uji Hausmant. Uji Chow dilakukan untuk menguji antara metode common

effect dan fixed effect, sedangkan uji Hausment dilakukan untuk menguji apakah

data dianalisis dengan menggunakan fixed effect atau random effect, pengujian tersebut dilakukan dengan Eviews. Dalam melakukan uji Chow, data diregresikan dengan menggunakan common effect dan fixed effect terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis untuk diuji. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

Ho: metode common effect (model pool) Ha: metode fixed effects

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Chow adalah sebagai berikut: