Kadin Indonesia-Jetro, 2006 1 www.kadin-indonesia.or.id

APAKAH PERTUMBUHAN DI SEKTOR PERTANIAN SANGAT KRUSIAL BAGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA?

Tulus Tambunan

Kadin Indonesia-JETRO (2006)

Walaupun kemiskinan bersifat multidimensi, yang disebabkan oleh banyak faktor, di Indonesia kemiskinan lebih merupakan adalah fenomena perdesaan atau lebih spesifik lagi, pertanian. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa, walaupun di perkotaan juga terdapat kemiskinan, sebagian besar dari jumlah orang miskin di Indonesia terdapat di perdesaan, dan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Hal ini mempunyai suatu implikasi kebijakan yang sangat jelas, yakni bahwa segala usaha pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan di dalam negeri tidak akan efektif apabila strategi pengentasan kemiskinan tidak berorientasi kepada pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan per kapita di sektor pertanian.

Tujuan utama dari studi ini adalah menganalisis peran krusial dari pertanian sebagai sumber utama pengurangan kemiskinan di Indonesia. Studi ini menggunakan dua metode analisis, yakni deskriptif dan kuantitatif. Dalam pendekatan terakhir ini, dilakukan dua analisis regresi. Pertama, dekomposisi persentase perubahan tingkat kemiskinan kedalam tiga sektor utama, yakni pertanian, industri dan jasa. Kedua, analisis keterkaitan antara tingkat kemiskinan di perdesaan dengan tiga variabel independen, yakni hasil panen rata-rata per hektar, upah nominal di pertanian, dan tingkat inflasi di perdesaan.

PERTUMBUNAN EKONOMI DAN PENURUNAN KEMISKINAN SEJAK ORDE BARU

Pada awal orde baru tahun 1966 lalu, rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia hanya sekitar 50 dollar AS per tahun, dan lebih dari 80% dari populasi hidup di perdesaan atau sektor pertanian, yang kebanyakan adalah petani kecil atau marjinal. Sekitar 60% dari anak-anak di Indonesia tidak bisa menulis dan membaca dan hampir 65% dari penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 1969 pemerintah orde baru mulai melaksanakan pembangunan dengan mencanangkan Repelita I, dan sejak itu dengan kebijakan ekonomi terbuka, investasi dan bantuan keuangan dari luar negeri membanjiri Indonesia. Dalam beberapa tahun saja inflasi yang sempat mencapai 500% lebih menjelang jatuhnya pemerintahan Soekarno dapat ditekan hingga 1 digit dan pertumbuhan ekonomi meningkat, yang pada tahun 1980-an hingga 1997 sebelum krisis, Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun 7%.

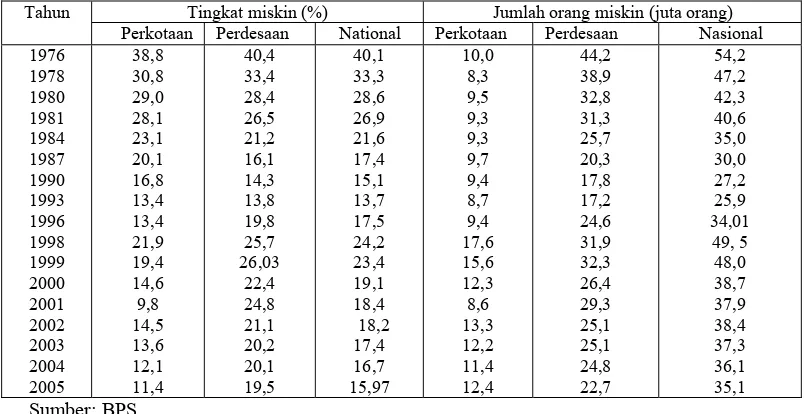

Kadin Indonesia-Jetro, 2006 2 www.kadin-indonesia.or.id laju penurunannya hanya sekitar 16 persentase point.1Pada saat krisis ekonomi 1997/98 kemiskinan kembali mengalami peningkatan yang substansial karena banyaknya pekerja yang di-PHK-kan akibat banyaknya perusahaan yang terhimbas krisis. Pada tahun 1998, pada saat krisis mencapai titik klimaksnya, kemiskinan tercatat sebesar 24,23%, dan setelah itu cenderung menurun terus. Pada tahun 2005, kemiskinan di Indonesia sekitar hampir 16% dari jumlah penduduk, dan ini masih lebih tinggi dibandingkan angka terendah yang pernah dicapai pada masa Orde Baru.

Tabel 1: Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase dari Populasi yang Hidup di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia: 1976-2004

Tingkat miskin (%) Jumlah orang miskin (juta orang) Tahun

Perkotaan Perdesaan National Perkotaan Perdesaan Nasional 1976 1978 1980 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 38,8 30,8 29,0 28,1 23,1 20,1 16,8 13,4 13,4 21,9 19,4 14,6 9,8 14,5 13,6 12,1 11,4 40,4 33,4 28,4 26,5 21,2 16,1 14,3 13,8 19,8 25,7 26,03 22,4 24,8 21,1 20,2 20,1 19,5 40,1 33,3 28,6 26,9 21,6 17,4 15,1 13,7 17,5 24,2 23,4 19,1 18,4 18,2 17,4 16,7 15,97 10,0 8,3 9,5 9,3 9,3 9,7 9,4 8,7 9,4 17,6 15,6 12,3 8,6 13,3 12,2 11,4 12,4 44,2 38,9 32,8 31,3 25,7 20,3 17,8 17,2 24,6 31,9 32,3 26,4 29,3 25,1 25,1 24,8 22,7 54,2 47,2 42,3 40,6 35,0 30,0 27,2 25,9 34,01 49, 5 48,0 38,7 37,9 38,4 37,3 36,1 35,1 Sumber: BPS

Masalah kesejahteraan ekonomi tidak hanya bicara soal berapa banyak orang miskin tetapi juga berapa banyak penduduk yang hampir miskin. Statu negara yang presentase penduduk miskinnya rendah tidak selalu berarti tingkat kesejahteraan di negara tersebut tinggi jika jumlah penduduk yang hampir miskinnya lebih besar daripada jumlah penduduk kayanya. Di Indonesia, jumlah dan presentase penduduk hampir miskin pada tahun 2005 (Februari) disajikan di Tabel 2. Mereka yang tergolong hampir miskin dikategorikan sebagai kelompok yang rentan terperosok menjadi miskin apabila terjadi gejolak ekonomi dan sosial, seperti crisis ekonomi 1997/98 lalu, atau kenaikan harga BBM bulan Oktober 2005 lalu.

Kadin Indonesia-Jetro, 2006 3 www.kadin-indonesia.or.id Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk hampir miskin di Indonesia hingga Februari 2005 tercatat sebanyak 26,2 juta orang yang sebagian besar terdapat di perdesaan. Lebih besarnya jumlah orang miskin dan hampir miskin di perdesaan disebabkan oleh pembangunan yang timpang selama ini. Kesempatan kerja, khususnya di sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah dan pendapatan/gaji tinggi seperti industri, perbankan dan perdagangan moderen jauh lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan. Di perdesaan kesempatan kerja masih didominasi oleh sektor pertanian yang menghasilkan nilai tambah dan upah relatif rendah.

Table 2: Jumlah dan Persentase Penduduk Hampir Miskin di Indonesia, 2005 (Februari)

Daerah Jumlah (juta) Persentase

Perkotaan Perdesaan Nasional

7,9 18,3 26,2

8,7 15,2 11,97 Sumber: BPS

Ada dua hal lain yang juga harus diperhatikan dalam membahas soal kemiskinan di Indonesia, yakni kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas miskin (garis kemiskinan), sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran dari penduduk paling miskin, atau yang makin jatuh di bawah garis kemiskinan.2 Semakin besar nilai kedua indeks ini di sebuah negara mencerminkan semakin seriusnya persoalan kemiskinan di negara tersebut. Data BPS (2005) menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Indonesia mengalami penurunan dalam periode setelah krisis hingga 2005. Pada tahun 1999 tercatat sebesar 4,33 dan 2,78 pada tahun 2005. Keadaan ini menandakan bahwa pada periode tersebut di Indonesia terus terjadi penurunan besarnya rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas miskin. Dalam kata lain, rata-rata-rata-rata pengeluaran kaum miskin di Indonesia cenderung meningkat atau mendekati garis kemiskinan (Tabel 3).

Tabel 3: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Indonesia, 1999-2005

Tahun Perkotaan Perdesaan Nasional

1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005

3,52 1,89 1,74 2,59 2,55 2,18 2,05

4,84 4,68 4,68 3,34 3,53 3,43 3,34

4,33 3,51 3,42 3,01 3,13 2,89 2,78 Sumber: BPS

Berikut, Tabel 4 menyajikan nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) di Indonesia yang juga menunjukkan tren yang menurun. Artinya, selama periode tersebut ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di indonesia secara umum semakin berkurang, atau kondisi ekonomi penduduk miskin semakin membaik. Karena indeks kedalaman

2

Kedalaman kemiskinan diukur dengan Poverty Gap Index (P1), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran

masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai P1 semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk

miskin terhadap kemiskinan. Keparahan kemiskinan diukur dengan Poverty Severity Index (P2 ), yang adalah jumlah dari kedalaman

kemiskinan (P1) tertimbang di mana penimbangnya sebanding dengan kedalaman kemiskinan itu sendiri. Dengan mengkuadratkan P1 , P2

Kadin Indonesia-Jetro, 2006 4 www.kadin-indonesia.or.id kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan, maka dengan sendirinya indeks keparahan kemiskinan di perdesaan juga lebih tinggi dibandingkan di perkotaan; bahkan lebih tinggi dibandingkan pada tingkat nasional. Ini merupakan indikasi bahwa tingkat ketimpangan dalam distribusi pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan.

Tabel 4: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia, 1999-2005

Tahun Perkotaan Perdesaan Nasional

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0,98 0,51 0,45 0,71 0,74 0,58 0,60 1,39 1,39 1,36 0,85 0,93 0,90 0,89 1,23 1,02 0,97 0,79 0,85 0,78 0,76 Sumber: BPS

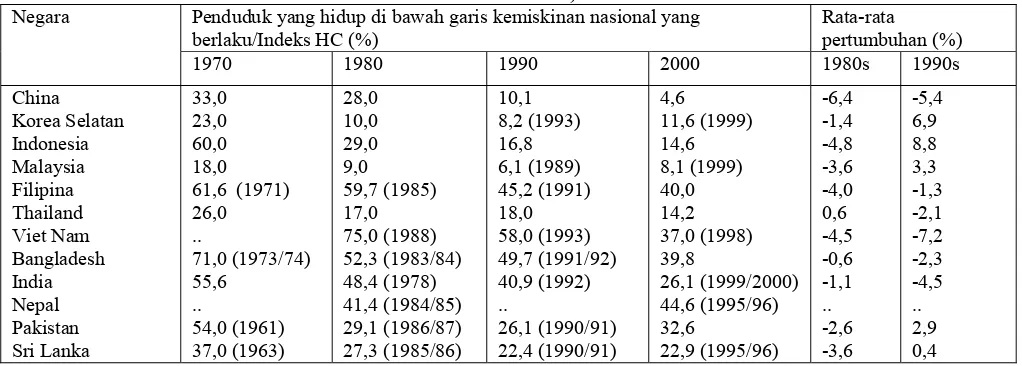

[image:4.612.46.557.427.610.2]Sebagai perbandingan, Tabel 5 menunjukkan kemiskinan di sejumlah negara di Asia, termasuk Indonesia. Dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara yang laju penurunan kemiskinan per tahun cukup tinggi relatif dibandingkan di negara-negara lain di tabel tersebut, sedangkan pada tahun 1960an Indonesia merupakan negara termiskin setelah Filipina dan Bangladesh. Hal ini menandakan bahwa usaha-usaha pemerintahan pada era Orde Baru relatif sangat berhasil dalam mengurangi kemiskinan di dalam negeri. Ini yang membuat Indonesia dipakai sebagai salah satu contoh success story dalam pengentasan kemiskinan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di NSB.

Tabel 5. Tingkat Kemiskinan di Indonesia dan Beberapa Negara Asia lainnya, Berdasarkan Garis-Garis Kemiskinan Nasional, 1970-2000

Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional yang berlaku/Indeks HC (%)

Rata-rata pertumbuhan (%) Negara

1970 1980 1990 2000 1980s 1990s

China Korea Selatan Indonesia Malaysia Filipina Thailand Viet Nam Bangladesh India Nepal Pakistan Sri Lanka 33,0 23,0 60,0 18,0 61,6 (1971) 26,0 .. 71,0 (1973/74) 55,6 .. 54,0 (1961) 37,0 (1963) 28,0 10,0 29,0 9,0 59,7 (1985) 17,0 75,0 (1988) 52,3 (1983/84) 48,4 (1978) 41,4 (1984/85) 29,1 (1986/87) 27,3 (1985/86) 10,1 8,2 (1993) 16,8 6,1 (1989) 45,2 (1991) 18,0 58,0 (1993) 49,7 (1991/92) 40,9 (1992) .. 26,1 (1990/91) 22,4 (1990/91) 4,6 11,6 (1999) 14,6 8,1 (1999) 40,0 14,2 37,0 (1998) 39,8 26,1 (1999/2000) 44,6 (1995/96) 32,6 22,9 (1995/96) -6,4 -1,4 -4,8 -3,6 -4,0 0,6 -4,5 -0,6 -1,1 .. -2,6 -3,6 -5,4 6,9 8,8 3,3 -1,3 -2,1 -7,2 -2,3 -4,5 .. 2,9 0,4 Keterangan; di dalam kurung adalah tahun yang menjadi ukuran.

Sumber: Indonesia: BPS; untuk Negara-negara lain tersebut: ESCAP, UNDP

KEMISKINAN DI PERTANIAN

Kadin Indonesia-Jetro, 2006 5 www.kadin-indonesia.or.id kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi di perdesaan pada umumnya dan di sektor pertanian pada khususnya. Oleh sebab itu, fenomena kemiskinan di Indonesia tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa memahami fenomena kemiskinan di perdesaan atau di sektor pertanian. Pernyataan ini didukung oleh banyak fakta. Pertama, sebagian besar dari jumlah kesempatan kerja di Indonesia masih terdapat di perdesaan (Tabel 6), dan dari jumlah itu, sebagian besar bekerja di pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani (Tabel 7). Sedangkan yang bekerja di sektor industri sangat kecil porsinya, karena memang sebagian besar industri di Indonesia, terutama yang sifatnya

footloose seperti elektronik, mesin, dan tekstil dan pakaian jadi berada di daerah perkotaan atau dipinggir

kota-kota besar seperti Jabotabek, Surabaya, Medan, Semarang dan Makassar. Industri-industri seperti ini lebih tergantung pada pasar output daripada lokasi sumber daya alam, dan untuk kebutuhan tenaga kerja mereka bisa dengan mudah didapat di daerah perkotaan. sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia selama ini adalah pertanian.3Masih dominannya sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja juga masih terlihat jelas pada tingkat nasional (Tabel 8), walaupun cenderung menurun terus. Penurunan daya serap pertanian terhadap pertumbuhan tenaga kerja relatif dibandingkan sektor-sektor lain juga terjadi di banyak negara lainnya, yang merupakan salah satu ciri dari proses transformasi ekonomi yang terjadi seiring dengan proses pembangunan ekonomi jangka panjang (Gambar 1).

.Tabel 6: Distribusi Kesempatan Kerja menurut Daerah di Indonesia, 1990-2003 (%)

Wilayah 1990 1995 2000 2003

Perdesaan Perkotaan

75 25

67 33

62 38

60 40 Sumber: BPS

Tabel 7: Kesempatan Kerja di Perdesaan menurut Sektor di Indonesia, 1990-2003 (%)

Sektor 1990 1995 2000 2003

Pertanian Industri Jasa

70 9 22

60 11 29

66 10 24

68 9 24 Source: BPS

Tabel 8: Penyerapan Tenaga Kerja menurut Sektor di Indonesia, 1990-2003 (%)

Sektor 1971 1980 1985 1990 1995 2000 2003

Pertanian Industri Pertambangan Lainnya

67,04 6,92 0,21 25,83

56,3 9,14 0,76 33,80

54,66 9,28 0,67 35,39

55,87 10,14 0,7 33,29

43,98 12,64 0,8 42,58

45,28 12,96 0,58 41,18

46,26 12,04 0,98 40,72 Sumber: BPS

Konsisten dengan fakta di atas, posisi pertanian masih sangat krusial sebagai sumber pendapatan di Indonesia. Di perdesaan, pada pertengahan 1995 tercacat sebanyak 46,3% dari jumlah rumah tangga (RT) di perdesaan

3

tergantung pada pertanian sebagai sumber pendapatan satu-satunya, dan pertanian merupakan sumber pendapatan terbesar bagi sekitar 13,2% RT di perdesaan yang bergantung pada lebih dari satu sumber pendapatan.. Bahkan di perkotaan ada sekitar 6% dan 2,6% dari jumlah RT yang sumber pendapatannya, masing-masing, hanya dan sebagian besar dari pertanian (Tabel 9).

Gambar 1: Pangsa Pertanian dalam Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja di Negara-Negara Tertentu di Asia [%]: 1985-2003

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1985 1990 1995 2000 2003

Indonesia

China Thailand

Vietnam

Sumber: BPS dan ADB database

Tabel 9: Pendapatan Keluarga menurut Sumber di Indonesia, 1995 (%)

Sumber Nasional Perdesaan Perkotaan

Semua:

- Pertanian - Non-pertanian Kombinasi

- Sebagian besar pertanian - Sebagian besar non-pertanian

24,9 52,5 22,6 9,9 12,7

46,3 27,4 26,3 13,2 13,1

6,0 84,0 10,0 2,6 7,4 Sumber: BPS

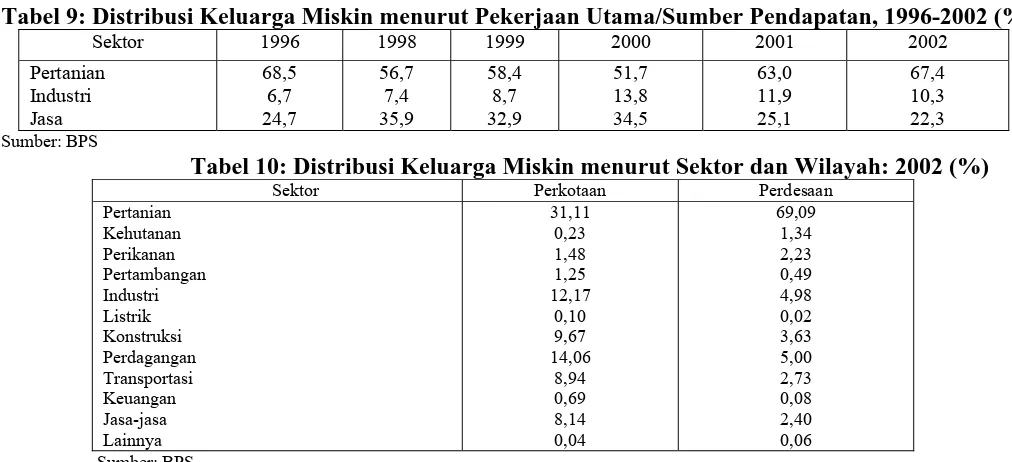

Fakta kedua, dan ini lebih langsung lagi menunjukkan betapa pentingnya pertumbuhan pendapatan di pertanian bagi usaha-usaha pengurangan kemiskinan di Indonesia, adalah bahwa sebagian besar dari penduduk miskin di Indonesia bekerja di pertanian, seperti yang ditunjukkan oleh data SUSENAS di Tabel 10.. Pada tahun 1996, tercatat hampir 69% dari jumlah keluarga miskin di Indonesia memiliki sumber pendapatan di pertanian, baik sebagai petani (dengan lahan atau tanpa lahan sendiri) maupun buruh (lepas atau kontrak), dan pada tahun 2002 porsinya sekitar 67%.4 Bahkan, satu hal yang menarik seperti yang ditunjukka di Tabel 11 adalah bahwa kegiatan pertanian mempunyai suatu peran yang dominan sebagai sumber pendapatan bagi banyak keluarga miskin di daerah perkotaan. Bisa dilihat di pinggiran kota Jakarta, Bekasi dan Tangerang banyak keluarga miskin menanam berbagai jenis

Kadin Indonesia-Jetro, 2006 6 www.kadin-indonesia.or.id

4

Kadin Indonesia-Jetro, 2006 7 www.kadin-indonesia.or.id komoditas pertanian di lahan yang sempit dipinggir sungai dan menjualnya setiap hari ke pasar-pasar terdekat, yang merupakan sumber pendapatan mereka satu-satunya.

Tabel 9: Distribusi Keluarga Miskin menurut Pekerjaan Utama/Sumber Pendapatan, 1996-2002 (%)

Sektor 1996 1998 1999 2000 2001 2002

Pertanian Industri Jasa

68,5 6,7 24,7

56,7 7,4 35,9

58,4 8,7 32,9

51,7 13,8 34,5

63,0 11,9 25,1

67,4 10,3 22,3 Sumber: BPS

Tabel 10: Distribusi Keluarga Miskin menurut Sektor dan Wilayah: 2002 (%)

Sektor Perkotaan Perdesaan

Pertanian Kehutanan Perikanan Pertambangan Industri Listrik Konstruksi Perdagangan Transportasi Keuangan Jasa-jasa Lainnya

31,11 0,23 1,48 1,25 12,17

0,10 9,67 14,06

8,94 0,69 8,14 0,04

69,09 1,34 2,23 0,49 4,98 0,02 3,63 5,00 2,73 0,08 2,40 0,06

Sumber: BPS.

Bukti empiris di Tabel 9 dan Tabel 10 merefleksi satu hal yang jelas, yakni penduduk di sektor pertanian pada umumnya selalu lebih miskin dibandingkan penduduk yang sumber pendapatan utamanya dari sektor-sektor lainnya, terutama industri manufaktur, keuangan, dan perdagangan; walaupun pendapatan bervariasi menurut subsektor atau kelompok usaha di dalam masing-masing sektor tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah: kenapa lebih banyak kemiskinan di pertanian daripada di sektor-sektor lainnya? Tidak sulit untuk mendapatkan jawabannya, diantaranya adalah karena distribusi lahan yang timpang, pendidikan petani dan pekerja yang rendah, sulitnya mendapatkan modal, dan nilai tukar petani yang terus menurun.

Pembagian Lahan Yang Timpang

Kemiskinan yang terjadi di pertanian disebabkan oleh rendahnya produktivitas di sektor tersebut dan yang terakhir ini erat kaitannya dengan distribusi lahan pertanian yang sangat timpang; walaupun Indonesia punya Undang-undang Agraris yang mengatur pembagian lahan secara adil. Di dalam literatur mengenai respons suplai di pertanian dikatakan bahwa petani yang positif responsnya terhadap kenaikan harga dan insentif-insentif produksi lainnya hanya jika petani mempunyai akses sepenuhnya terhadap faktor-faktor produksi seperti tanah, irigasi (air), modal, sumber daya manusia dan input-input krusial lainnya.5

Data dari Sensus Pertanian (SP) menunjukkan bahwa pertanian di Indonesia didominasi oleh jumlah yang besar dan meningkat terus dari petani skala kecil. SP paling akhir tahun 2003 menunjukkan bahwa terdapat 25,437 juta petani yang menggunakan/memiliki lahan, 13,663 juta atau hampir 57%-nya adalah petani marjinal/gurem

5

Kadin Indonesia-Jetro, 2006 8 www.kadin-indonesia.or.id dengan lahan lebih kecil dari 0,5 hektar atau tanpa lahan. Pada tahun 1993 jumlah petani yang memiliki lahan tercatat sekitar 20,518 juta orang atau tumbuh 1,8% per tahun, di mana jumlah petani gurem sebanyak 10,804 juta atau bertambah 2,6% per tahun selama periode 1993-2003. Di Jawa, di mana sebagian besar dari jumlah penduduk Indonesia dan kemiskinan terkonsentrasi, jumlah petani marjinal naik 2,4% per tahun (Tabel 11). Petani-petani gurem dan buruh tani (petani tanpa memiliki tanah) dengan pendapatan terendah di sektor pertanian diidentifikasi sebagai penyebab sebagian besar kemiskinan di perdesaan (Mason dan Baptist, 1996).

Tabel 11: Distribusi Rumah Tangga Petani menurut Luas Lahan: 1983, 1993, 2003 (%)

Luas (ha) 1983 1993 2003

<0,1 0,1-0,49 0,50-0,99

≥1,0

8,5 37,7 24,1 29,7

7,0 40,7 22,4 29,9

17,2 39,2 18,4 25,2 Sumber: BPS.

Masalah ini diperparah oleh kenyataan bahwa peralihan lahan pertanian ke non-pertanian seperti untuk pembangunan jalan raya/tol, perumahan/apartemen, lapangan golf, pertokoan/plaza/mall, perkantoran dan pabrik dalam 10 tahun belakangan ini sangat pesat. Seperti yang dapat dilihat di Tabel 12, untuk kasus lahan padi, walaupun setiap tahun ada lahan baru, namun laju penambahan lahan lebih kecil daripada tingkat konversi lahan pertanian sehingga setiap tahun jumlah lahan untuk sawah atau ladang padi terus berkurang. Di Jawa selama periode 1999-2003 luas lahan konversi tercatat sebesar 149,1 ribu hektar (ha) atau dengan tingkat konversi 4,425, dan di luar Jawa mencapai hampir 424 juta ha atau 5,23%.

Tabel 12: Perubahan-perubahan Lahan Padi di Indonesia, 1999-2003

Wilayah Luas lahan tetap untuk padi tahun 1999 (juta ha)

Luas lahan padi yang hilang (000 ha)

Luas lahan baru untuk padi (000 ha)

Luas lahan konversi (000 ha)

% dari konversi

Jawa Luar Jawa Indonesia

3,38 4,73 8,11

167,2 396,0 563,2

18,1 121,3 139,3

-149,1 -274,7 -423,9

4,42 5,81 5,23 Sumber: BPS

Dari Socio-economic Accounting Matrix (SAM) dari BPS dapat juga dilihat adanya relasi positif antara tingkat pendapatan dari petani dan luas lahan yang dimiliki petani. Dalam SAM, kelompok-kelompok rumah tangga pertanian dibagi dalam: buruh tani, petani yang memiliki lahan 0,5 hektar atau kurang, petani dengan lahan dari 0,5 hingga 1 hektar, dan petani dengan lahan lebih dari 1 hektar. Seperti dapat dilihat di Tabel 13, pekerja/buruh tani adalah dari kelompok keluarga tani dengan pendapatan terendah. Ini membuktikan bahwa kemiskinan di Indonesia tidak lepas dari masalah kemiskinan di pertanian, dan yang terakhir ini erat kaitannya dengan masalah ketimpangan dalam pembagian lahan pertanian.

Tabel 13: Pendapatan bersih per kapita menurut kelompok rumah tangga pertanian (ribu rupiah), 1975-1999

Kadin Indonesia-Jetro, 2006 9 www.kadin-indonesia.or.id Buruh tani

Petani dengan 0,5 ha/kurang Petani dengan 0,501 – 1,0 ha Petani dengan > 1,0 ha

40,1 43,3 57,7 84,4

102,2 133,9 154,8 198,9

238,1 228,7 342,0 553,7

415,3 548,9 656,5 1035,3

468,2 757,6 901,9 1471,8

616,7 934,5 1200,2 1758,8

1629,7 1676,9 2650,5 3422,3 Sumber: BPS

Memang, konversi lahan pertanian terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, yang merupakan konsukuensi langsung dari proses pembangunan ekonomi atau industrialisasi, pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat rata-rata per kapita. Namun demikian, sesuai sistem perekonomian Indonesia yang berazas Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial demi mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus tetap berusaha, di satu sisi, memperlambat laju peralihan lahan pertanian, terutama mencegah pemusatan kepemilikan tanah oleh keluarga-keluarga kaya atau pemodal-pemodal besar yang hidup di perkotaan untuk tujuan-tujuan non-produktif atau yang tidak menciptakan sumber pendapatan atau kesempatan kerja yang signifikan bagi masyarakat, dan, di sisi lain, mempermudah petani mendapatkan sertifikat tanah. Jika penguasaan tanah oleh segelintir orang terus dibiarkan, sementara petani, khususnya dari kelompok skala kecil, tetap sulit mendapatkan sertifikat tanah, akses petani ke tanah dan air akan semakin kecil dan berarti kemiskinan akan meningkat.

Padahal, tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa aksesibilitas atas tanah merupakan persyaratan mutlak bagi kesejahteraan dan keadilan sosial di negara agraris seperti Indonesia. Kata kunci dari aksesibilitas atas tanah adalah property rights. Ketidak adilan dalam ekonomi dicerminkan salah satunya oleh lemahnya sistem property

rights, yang hanya menguntungkan pihak pemilik modal besar. Hak petani atas tanah juga disinggug oleh Amartya

Sen dengan asumsi mengenai entitlement, yaitu tak seorang pun harus lapar, karena di dunia ini tersedia makanan berkecukupan. Mereka yang lapar hanya karena tidak memiliki akses untuk memproduksi makanan (Hadar, 2006). Kesalahan pemerintah Indonesia adalah pada awal pembangunan, atau tidak lama setelah Kemerdekaan 1945 tidak melakukan reformasi pembagian lahan pertanian, yang dikenal dengan sebutan land reform, dan jika dilakukan saat ini sudah sangat terlambat karena hanya akan menghadapi hambatan-hambatan dari pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh kebijakan seperti ini. Padahal sebenarnya reformasi pembagian lahan adalah bagian dari kewajiban penegakan hak asasi manusia (HAM) oleh negara, yaitu hak atas makanan. Pemerintah Indonesia (seperti pemerintah dari negara-negara lainnya di dunia) berkewajiban atas pemenuhan hak asasi paling mendasar ini dengan memberikan akses lahan, bibit, air dan sumber-sumber produktif lainnya kepda masyarakat, atau dalam hal ini petani, agar mereka bisa menyediakan sendiri makananya (Hadar, 2006).

Kadin Indonesia-Jetro, 2006 10 www.kadin-indonesia.or.id

positif karena selain lahan, pemilik baru juga memiliki infrastruktur seperti bangunan dan alat produksi. Mereka

juga sudah mengenal sistem yang berlaku serta telah pengalaman dalam perannya sebagai manager dan pekerja

tani (halaman 6).

Pendidikan Petani Yang Rendah

Sudah merupakan suatu pengetahuan umum bahwa endidikan merupakan salah satu faktor krusial untuk peningkatan produktivitas, dan peningkatan rasio output-tenaga kerja ini pada gilirannya berkorelasi positif terhadap peningkatan pendapatan riil per pekerja. Dalam kata lain, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau memerangi kemiskinan, peningkatan produktivitas menjadi suatu keharusan, dan untuk mencapai ini, pendidikan yang baik merupakan salah satu prasyarat. Hal ini juga berlaku di sektor pertanian. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas di atau buruknya kualitas dari sebagian besar hasil pertanian Indonesia selama ini adalah karena rendahnya pendidikan rata-rata petani dan buruh pertanian. Padahal, pendidikan menjadi ekstra sangat penting bagi kemajuan dan daya saing pertanian di Indonesia saat ini dan di masa depan dalam era globalisasi dan perdagangan bebas dunia.

Data BPS (SP) menunjukkan bahwa sebagian besar dari petani di Indonesia berpendidikan hanya sekolah dasar (44,98) dan tidak berpendidikan formal sama sekali (31,62%). Hanya sekitar 1,69% dari jumlah petani yang ada pada tahun 2003 yang mempunyai diploma pendidikan tersier (Tabel 14). Tidak diragukan, kondisi ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan di sektor pertanian di Indonesia selama ini. Jelas, usaha pemerintah untuk membuka kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha di sektor pertanian untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik adalah suatu langkah konkrit yang sangat diperlukan, dan kebijakan ini bisa sangat membantu untuk mengurangi kemiskinan di pertanian pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Tabel 14: Persentase dari Petani menurut Tingkat Pendidikan Formal di Indonesia, 2003

Tingkat Pendidikan Jawa Luar Jawa Indonesia

Tidak ada pendidikan Hanya pendidikan dasar Sekunder

Tersier

Jumlah

34,44 48,07 15,8 1,69

100,00

28,83 41,93 27,56 1,68

100,00

31,62 44,98 21,71 1,69

100,00 Sumber: BPS

Akses ke Modal Yang Terbatas

ekonomi Indonesia ke krisis 1997/98, dan, sisi lain, sulitnya pengusaha kecil, termasuk di pertanian, mendapatkan pinjaman dari bank dalam jumlah yang jauh lebih kecil daripada BLBI tetapi sangat diperlukan untuk meningkatkan atau paling tidak mempertahankan kelangsungan usaha mereka.

Menurut data BPS (SP), proporsi petani yang pernah memakai pinjaman bank hanya sekitar 3,06%; dan ini kebanyakan pemilik-pemilik lahan perkebunan yang luas seperti di subsektor kelapa sawit, sedangkan petani padi sangat sulit mendapatkan akses ke bank. Sebagian besar petani memakai uang sendiri dan sekitar 9,7% memakai pinjaman atau bantuan modal dari kawan, tetangga atau keluarga (”lainnya”) dalam mendanai kegiatan bertani mereka (Gambar 2).

Gambar 2: Persentase dari petani menurut sumber pendanaan, 2003

Bank: 3,06 Koperasi:

1,79

Lainnya: 9,72

Uang sendiri: 85,43

Sumber: BPS

Tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah sering disebut sebagai salah satu hambatan yang dihadapi banyak petani dalam mendapatkan modal pinjaman dari bank. Sulitnya kaum miskin mendapatkan sertifikat atas tanah yang mereka telah diami lebih dari satu generasi merupakan satu conoth konkrit dari adanya ketidakadilan sosial selama ini di Indonesia. Sebagai satu kasus, pernah diberitakan di harian Kompas (Rabu, 15 Maret 2006), bahwa para transmigran asal pulau Teon, Nila, dan Serua sudah 28 tahun lamanya mendiami dataran Waipia di pulau Seram tetapi tetap saja belum memiliki sertikifat atas tanah yang mereka diami tersebut.

Nilai Tukar Petani Yang Merosot.

Kadin Indonesia-Jetro, 2006 12 www.kadin-indonesia.or.id traktor, dan lainnya..Berdasarkan rasio ini, maka dapat dikatakan semakin tinggi NTP semakin baik profit yang diterima petani, atau semakin baik posisi pendapatan petani.

Beberapa tahun belakangan ini, NTP di Indonesia cenderung merosot terus, yang membuat tingkat kesejahteraan petani terus merosot, dan perkembangan ini tidak lepas dari pengaruh dari sistem agrobisnis negeri ini yang menempatkan petani pada dua kekuatan ekplotasi ekonomi. Di sisi suplai yang berhubungan dengan pasar input, yang untuk input-input tertentu namun sangat krusial seperti pupuk petani menghadapi kekuatan monopolistik. Pada waktu bersamaan, di sisi penawaran yang berhubungan dengan pasar output, petani menghadapi kekuatan monopsonistis. Menurut data terakhir BPS, pada era pasca kenaikan harga BBM Oktober 2005, angka NTP merosot 2,39%. Pada Desember 2005, NTP tercatat 97,94. Artinya, indeks harga yang harus dikeluarkan petani lebih besar daripada indeks harga yang diterima. Dalam kata lain, angka ini menandakan bahwa petani tekor atau pendapatannya menurun.

Sifat pasar input maupun pasar output ini yang tidak menguntungkan petani dijelaskan oleh Subandriyo (2006) sebagai berikut: Pada usaha tani, nilai tambah yang dinikmati petani diperkecil struktur non-usaha tani yang bersifat dispersal, asimetris, dan cenderung terdistorsi. Penurunan harga di tingkat konsumen dengan cepat dan

sempurna ditransmisi kepada petani. Sebaliknya, kenaikan harga ditransmisi dengan lambat dan tidak sempurna.

Selain itu, informasi pasar, seperti preferensi konsumen, dimanfaatkan untuk mengeksploitasi petani. Terjadilah

apa yang disebut paradoks produktivitas... Porsi terbesar dari nilai tambah peningkatan produktivitas usaha

tani dinikmati mereka yang bergerak di luar usaha tani. Akibatnya, tingkat pendapatan riil petani kian tertinggal

jauh dari pendapatan mereka yang ada pada sektor nonusaha tani. (halaman 6).

Tabel 15 dan Tabel 16 menyajikan perkembangan NTP rata-rata di, masing-masing, empat (4) propinsi di Jawa dan 10 propinsi di luar Jawa untuk periode 1988-2003. Dapat dilihat bahwa perkembangan NTP berbeda menurut propinsi karena adanya perbedaan inflasi (laju pertumbuhan indeks harga konsumen), sistem distribusi pupuk dan input-input pertanian lainnya dan juga perbedaan titik ekuilibrium pasar untuk komoditas-komoditas pertanian. Ekuilibrium pasar itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi penawaran dan permintaan di wilayah tersebut.6Dari sisi penawaran, faktor penentu adalah terutama volume atau kapasitas produksi di sektor pertanian (ditambah dengan impor kalau ada), sedangkan dari sisi permintaan adalah terutama jumlah penduduk (serta komposisinya menurut umur dan jenis kelamin) dan tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata per kapita.

Tabel 15: Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani (NTP) di 4 Propinsi di Jawa (Nilai Rata-Rata Per Bulan), 1988-2003 (1983=100)*

Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Tahun

IT IB NTP IT IB NTP IT IB NTP IT IB NTP

6

Kadin Indonesia-Jetro, 2006 13 www.kadin-indonesia.or.id 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002** 2003** 162 171 190 215 224 225 274 316 329 369 642 853 337 393 588 643 153 164 180 203 220 237 268 300 326 354 634 841 320 360 441 462 106 104 106 106 102 95 102 106 101 104 101 101 106 109 133 139 179 186 201 224 227 236 278 334 377 389 593 789 303 389 630 682 161 175 190 214 231 249 278 318 346 373 628 839 329 381 495 523 112 106 106 105 99 95 100 105 109 104 94 94 92 102 127 130 170 172 189 213 215 223 278 322 349 384 760 935 357 441 571 619 156 168 182 203 216 230 257 294 312 335 576 721 309 350 450 457 109 102 104 105 100 97 108 109 112 115 131 130 116 126 127 136 166 167 181 200 205 214 263 313 348 398 665 951 377 490 721 731 147 159 173 194 207 227 257 294 325 353 629 825 363 427 593 609 113 105 104 104 99 94 102 106 107 113 105 115 104 115 122 120 Keterangan:*=rata-rata dan dibulatkan; **: Desember.

Sumber: BPS.

[image:13.612.33.571.431.579.2]Secara teoritis, dapat diduga bahwa di pusat-pusat produksi beras, misalnya Krawang (Jawa Barat), pada saat musim panen pasar beras di wilayah tersebut cenderung mengalamikelebihan stok beras, sehingga harga beras per kilo di pasar lokal cenderung menurun. Sebaliknya, pasar beras di wilayah bukan pusat produksi beras, misalnya Kalimantan, cenderung mengalami kekurangan, sehingga harga beras per kilo di pasar setempat naik.7Tetapi, ini bukan berarti bahwa NTP di Krawang selalu harus lebih rendah daripada di Kalimantan. Rendah tingginya NTP juga ditentukan oleh indeks harga input-input pertanian di masing-masing wilayah. Bisa saja, misalnya harga beras di Kalimantan tinggi karena persediaan terbatas namun harga pupuk di sana juga tinggi karena kekurangan stok akibat produksi lokalnya mandek atau ada distorsi dalam distribusi, sehingga NTP di wilayah tersebut rendah.

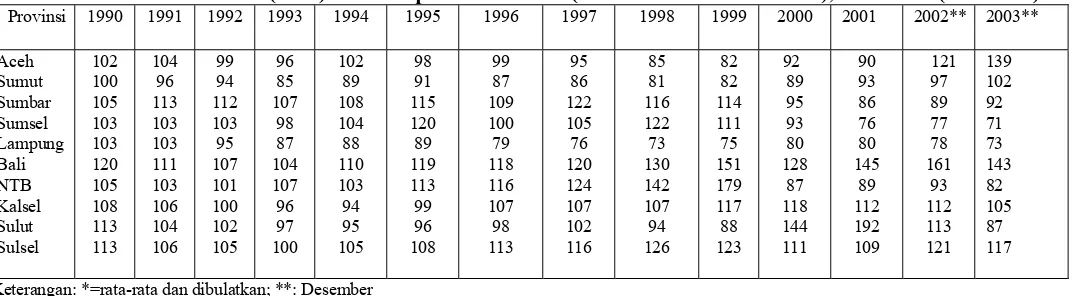

Tabel 16: Nilai Tukar Petani (NTP) di 10 Propinsi Luar Jawa (Nilai Rata-Rata Per Bulan), 1990-2003 (1987=100)*

Provinsi 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002** 2003** Aceh Sumut Sumbar Sumsel Lampung Bali NTB Kalsel Sulut Sulsel 102 100 105 103 103 120 105 108 113 113 104 96 113 103 103 111 103 106 104 106 99 94 112 103 95 107 101 100 102 105 96 85 107 98 87 104 107 96 97 100 102 89 108 104 88 110 103 94 95 105 98 91 115 120 89 119 113 99 96 108 99 87 109 100 79 118 116 107 98 113 95 86 122 105 76 120 124 107 102 116 85 81 116 122 73 130 142 107 94 126 82 82 114 111 75 151 179 117 88 123 92 89 95 93 80 128 87 118 144 111 90 93 86 76 80 145 89 112 192 109 121 97 89 77 78 161 93 112 113 121 139 102 92 71 73 143 82 105 87 117 Keterangan: *=rata-rata dan dibulatkan; **: Desember

Sumber: BPS

PERTUMBUHAN PERTANIAN-PENURUNAN KEMISKINAN: BEBERAPA PENDEKATAN

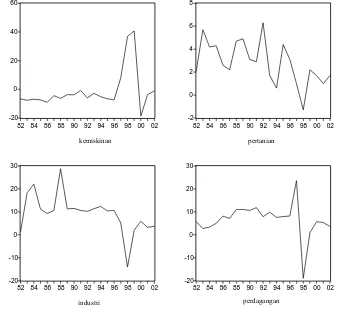

Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk membuktikan pentingnya pertumbuhan output di pertanian terhadap penurunan kemiskinan. Salah satunya dengan pertumbuhan PDB (%) di dekomposisikan menurut tiga (3) sektor besar dalam hal penyerapan tenaga kerja, yakni pertanian, industri dan perdagangan (Gambar 3). Dengan

7 Terkecuali, bila impor beras dilakukan dalam jumlah yang cukup untuk menutupi kelebihan permintaan tersebut, sehingga pasar lokal bisa kembali

memakai data untuk periode 1982-1998, hasil regresi menunjukkan bahwa diantara tiga sektor tersebut, pertanian (dYA)

ternyata merupakan sektor yang memiliki hubungan paling kuat dan signifikan antara pertumbuhan output sektoral dan

penurunan kemiskinan (dP), dibandingkan pertumbuhan output di sektor industri (dYI) dan sektor perdagangan (dYT):

dP = 11,55 – 10,04dYA – 2,56dYI – 1,82dYT * = nilai t R² = 0,72 (1) (3,75)* (-2,14) (-1,92) (-1,19) F statistik = 11,09

[image:14.612.133.470.334.645.2]

Hasil di atas tidak menyimpulkan bahwa pertumbuhan output di industri dan perdagangan tidak penting bagi pengurangan kemiskinan. Sebaliknya dan khususnya pertumbuhan sektor industri selama Orde Baru sudah terbukti sangat berperan dalam keberhasilan Indonesia mengurangi kemiskinan dengan menyerap banyak tenaga kerja berpendidikan rendah termasuk yang dating dari pertanian (perdesaan). Namun demikian, seperti telah ditunjukkan sebelumnya, pertanian adalah sektor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Studi terakhir dari Sumarto dan Suryahadi (2004) menunjukkan lebih dari 50% dari penurunan kemiskinan di tingkat propinsi dalam periode 1984-1996 adalah sumbangan dari pertumbuhan output di pertanian. Sedangkan sumbangan dari pertumbuhan output di industri terhadap penurunan kemiskinan di perkotaan hanya marjinal.

Gambar 3: Persentase Perubahan Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Output di Pertanian, Industri dan Perdagangan

-20 0 20 40 60

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

kemiskinan

-2 0 2 4 6 8

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

pertanian

-20 -10 0 10 20 30

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

industri

-20 -10 0 10 20 30

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

perdagangan

Sumber: BPS

Banyak peneliti lain juga menekankan sangat pentingnya pertumbuhan pertanian dan ekonomi perdesaan pada umumnya bagi penurunan kemiskinan di Indonesia selama ini. Misalnya, Timmer (2004), yang selama ini banyak melakukan penelitian mengenai peran pertanian di Indonesia menyimpulkan sebagai berikut: if labour-intensive

manufacturing had not taken off rapidly in the mid 1980s, agriculture on the Outer Islands would probably have

contributed more to pro-poor growth by offering migration opportunities from Java (hal 192).

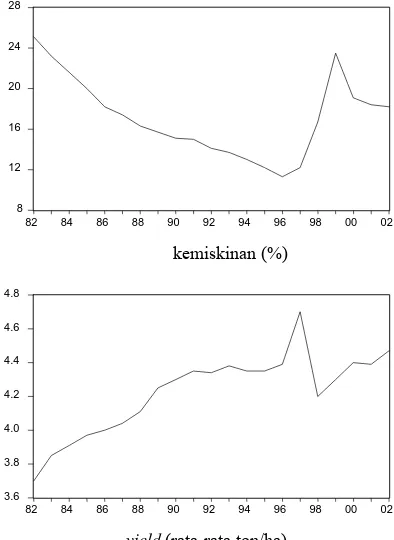

Pendekatan kedua adalah dengan menganalisis keterkaitan antara pertumbuhan hasil panen per hektar (yield, dalam ton) di subsektor pertanian dan perubahan tingkat kemiskinan (%). Ada dua alasan utama memilih hasil panen padi sebagai variabel independens. Pertama, padi merupakan komoditas pertanian terpenting di Indonesia, terutama dalam hal jumlah orang yang terlibat langsung dengan produksi padi, baik sebagai petani maupun buruh. Kedua, beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin.Hasilnya menunjukkan korelasi negatif yang sangat signifikan, yang artinya kenaikan 1% saja hasil panen per hektar mengakibatkan penurunan kemiskinan hampir 12%:

dP = 66,1 – 11,6 yield R² = 0,5 (2)

(5,9) (-4,3) F statistik = 18,73

Gambar 4 menunjukkan bahwa persentase penurunan penghasilan di sektor pertanian berasosiasi dengan peningkatan

jumlah orang miskin sebagai suatu persentase dari jumlah penduduk di tanah air. Sedangkan Gambar 5 memperlihatkan

bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut hampir 100 persen linier.

Gambar 4. Tingkat kemiskinan dan penghasilan rata-rata per hektar di pertanian, 1974-2002

8 12 16 20 24 28

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

kemiskinan (%)

3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

[image:15.612.210.407.339.609.2]yield (rata-rata ton/ha) Sumber: BPS

Gambar 5. Diagram Scatter dengan Garis Regresi: Tingkat Kemiskinan dan Hasil Panen per hektar

3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8

10 15 20 25 30

kemiskinan (%) yield

Sumber: BPS

Pendekatan ketiga, dan merupakan pendekatan yang lebih sempurna adalah relasi antara tngkat kemiskinan di

perdesaan (RP) dengan hasil panen padi rata-rata per ha (Yield; ton), upah nominal di pertanian (Aw; rupiah) dan tingkat

inflasi di perdesaan (Rcpi). Dipilihnya persentase kemiskinan di perdesaan sebagai variabel dependens karena sebagian besar

kemiskinan di Indonesia adalah di perdesaan (pertanian). Pertumbuhan output di pertanian mempengaruhi kemiskinan lewat

beberapa jalur, diantaranya lewat peningkatan Yield dan Aw. Sedangkan mengikutsertakan inflasi di perdesaan sebagai

variabel independens didasarkan pada teori bahwa inflasi di perdesaan berdampak negatif terhadap pendapatan riil petani

atau masyarakat perdesaan pada umumnya.

Hasil regresi menunjukkan semua koefisien mempunyai tanda sesuai dugaan teori dan sangat signifikan dari nol pada interval kepercayaan 90%. Nilai R2 = 0,932 menandakan bahwa Yield, Aw dan Rcpi adalah tiga variabel yang paling penting dalam menjelaskan perubahan kemiskinan di perdesaan.8Yang paling menarik adalah bahwa hasil panen lebih kuat pengaruhnya dibandingkan upah terhadap penurunan kemiskinan di perdesaan. Paling tidak ada dua penjelasan. Pertama, petani sebagai produsen neto (lebih banyak menjual hasil panennya daripada mengkonsumsi sendiri) akan menikmati kenaikan pendapatan dari kenaikan nilai produksinya, sedangkan nilai riil dari kenaikan upah nominal yang dinikmati buruh tani berkurang akibat inflasi. Kedua, jumlah petani jauh lebih banyak daripada jumlah buruh tani. Sebagian besar petani di Indonesia bekerja sendiri (self-employed) dengan atau tanpa bantuan dari anggota keluarga dan tanpa memakai buruh bayaran. Pada tahun 1985 rasionya sekitar 2,24, dan naik ke 4,88 tahun 1989, dan tahun 1996 dan 2003 tercatat masing-masing 4,25 dan 3,23.

RP = 82,21 - 15,998 Yield - 0,002 Aw + 0,004 Rcpi R² = 0,93 (3) [3,40] [-17,48] [-2,01] [3,42] F-statistik = 110,14

Kadin Indonesia-Jetro, 2006 16 www.kadin-indonesia.or.id

8

Kadin Indonesia-Jetro, 2006 17 www.kadin-indonesia.or.id

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Studi di atas membuktikan bahwa kemiskinan di Indonesia adalah suatu fenomena pertanian, yang artinya pertanian merupakan sumber kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari sebagian besar dari tenaga kerja yang bekerja dan kemiskinan di Indonesia terdapat di pertanian. Hasil regresi dekomposisi juga menunjukkan bahwa pertanian mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan sektor-sektor lain terhadap penurunan kemiskinan. Oleh karena itu dengan sendirinya pertanian bisa menjadi kunci utama keberhasilan pemerintah dalam usaha memerangi kemiskinan di dalam negeri.

Implikasi kebijakan dari fakta ini adalah bahwa usaha-usaha pemerintah dalam memerangi kemiskinan dengan berbagai cara, termasuk pemberian kompensasi BBM terhadap warga miskin, tidak akan memberi hasil yang optimal selama pertanian tetap merupakan sektor dengan pendapatan riil atau produktivitas yang rendah. Dalam kata lain, kebijakan anti kemiskinan harus terfokus pada pemberdayaan petani atau peningkatan produktivitas/ pendapatan riil di pertanian. Semua program-program pengentasan kemiskinan yang tidak berorientasi langsung kepada pemberdayaan petani harus bersifat pelengkap; utamanya harus tetap tertuju pada pertanian. Kebijkan-kebijakan anti kemiskinan yang berorientasi ke pertanian adalah antara lain land reform (atau jika tidak bisa lagi dilakukan secara radikal, paling tidak ada usaha pengurangan laju konversi lahan), memperluas akses petani ke pendidikan, teknologi dan knowledge lainnya, informasi, sertifikat tanah, serta modal; dan menghilangkan berbagai macam distorsi termasuk praktek-praktek manipulasi harga dan monopoli/monopsoni dalam pemasaran maupun pengadaan input.

Daftar Pustaka

Bond, M. (1983), “Agricultural Responses to Prices in Sub-Saharan African Countries”, IMF Staff Papers, 30(4). BPS (2005), Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Fan, S., dan P. Hazell (1999), “Are Returns to Public Investment Lower in Less-Favored Rural Areas? An Empirical Analysis of India”, EPTD Discussion Paper No. 43. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.

Hadar, Ivan a. (2006), ”Busung Lapar dan Reformasi Pertanian”, Kompas, Selasa, 21 Maret, halaman 6.

Mason, Andrew D. and Baptist, Jacqueline (1996), “How important are labor markets to the welfare of the poor in Indonesia?” Policy Research Working Papers, 1412, June, Washington, D.C.: The World Bank.

McKay, A.; O. Morrissey and C. Vaillant (1997), “Trade liberalisation and agricultural supply response: Issues and some lessons”, European Journal of Development Research, 9(2).

Pradhan, Menno, Asep Suryahadi, Sudarno Sumarto, and Lant Pritchett (2000), “Measurements of Poverty in Indonesia: 1996, 1999, and Beyond”, Policy Research Working Paper No.2438, September, World Bank, Washington, D.C.

Schiff, M. and Montenegro, C.E. (1997), “Aggregate Agricultural Supply Response in Developing Countries: A Survey of Selected Issues”, Economic Development and Cultural Change, 45(2).

Subandriyo, Toto (2006), ”Saatnya Berpihak kepada Petani’, Kompas, Opini, Jumat, 17 Maret, halaman 6.

Kadin Indonesia-Jetro, 2006 18 www.kadin-indonesia.or.id Timmer, C. Peter (2004), “The Road to Pro-Poor Growth: The Indonesian Experience in Regional Perspective”,

Working Paper No.38, April, Washington DC: Center for Global Development,

![Gambar 1: Pangsa Pertanian dalam Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja di Negara-Negara Tertentu di Asia [%]: 1985-2003](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1108530.884228/6.612.60.503.192.311/gambar-pangsa-pertanian-jumlah-tenaga-bekerja-negara-tertentu.webp)