SKRIPSI

OLEH :

YOHANES SETIAWAN 0931010019 FERNANDEZ HARTOYO 0931010024

PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

karunia beserta rahmat-Nya kepada kita semua,sehingga kami diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian kami yang berjudul “Pembuatan Bioetanol Dari Biji Buah Nangka Sebagai Energi Alternatif”.

Adapun penyusunan penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh

dalam kurikulum program studi S-1 Teknik Kimia dan untuk memperoleh gelar Sarjana

Teknik Kimia di Fakultas Teknologi Industri UPN “Veteran”Jawa Timur,Surabaya.

Laporan penelitian yang kami dapatkan tersusun atas kerja sama dan berkat bantuan

dari berbagai pihak.Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Bapak Ir.Sutiyono,MT selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri UPN “Veteran” Jawa Timur.

2. Ibu Ir.Retno Dewati,MT selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia UPN “ Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Ir.Atik W,MT selaku Dosen Pembimbing Penelitian.

4. Ibu Suprihatin,MT selaku Dosen Penguji Penelitian.

5. Ibu Lucky Indrati,MT selaku Dosen Penguji Penelitian.

6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan moril dan material dalam

pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian.

7. Seluruh teman-teman yang telah memberikan dorongan semangat dalam pelaksanaan

Akhir kata,kami menyampaikan maaf atas kesalahan yang terdapat dalam laporan

penelitian ini,semoga dapat memenuhi syarat akademis dan bermanfaat bagi kita

semua.Kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan demi perbaikan penyusun

berikutnya.

DAFTAR ISI

I.2. Tujuan Penelitian ... 2

I.3. Manfaat Penelitian ... 2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA II.1.Nangka ... 3

II.2.Biji Buah Nangka ... 3

II.3. Pengertian Bioetanol ... 4

II.4. Hidrolisis ... 7

II.5. Fermentasi... 8

II.6. Sacchaomyces Cerevisiae ... 9

II.7.Landasan Teori ... 11 III.1. Bahan yang digunakan ... 19

III.2. Alat yang digunakan ... 19

III.3. Gambar alat ... 20

III 5. Prosedur Penelitian ... 24

III.6. Diagram Alir Proses Hidrolisis Biji Buah Nangka ... 29

III.7. Diagram Alir Proses Pembuatan Media ... 30

III.8. Diagram Alir Proses Pembuatan Bioetanol ... 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN IV.1. Analisa Bahan Baku ... 34

IV.2. Hasil Analisa Kadar Glukosa Setelah Hidrolisa ... 34

IV.3. Hasil Kurva Pertumbuhan ... 35

IV.4. Hasil Fermentasi ... 37

IV.5. Analisa Hasil Distilasi ... 40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN V.1. Kesimpulan ... 43

V.2. Saran ... 43

INTISARI

Biji buah nangka merupakan biji dari tanaman buah nangka yang berbentuk bulat

lonjong,berturut – turut tertutup oleh kulit biji yang tipis berwarna coklat.Pada biji buah

nangka mengandung karbohidrat sebanyak 36,7 gr. Dengan adanya kandungan karbohidrat

tersebut memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi

bioetanol.Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan kondisi proses yang terbaik pada

pembuatan bioetanol dengan bahan baku biji buah nangka.

Bioetanol yang dihasilkan diperoleh dengan memansakan larutan serbuk biji buah

nangka dengan bantuan enzim alfa amilase dan enzim gluko amilase dalam labu leher tiga

sebagai proses hidrolisis,sehingga didapat kadar glukosa sebesar 10,47 %.

Selanjutnya,dapat dibuat media fermentasi dari larutan gula hasil hidrolisis yang

ditambahkan volume starter pada rentang 6 – 14 %. Kemudian difermentasi sesuai dengan

variasi waktu antara : 2 – 7 hari. Larutan hasil fermentasi tersebut dipisahkan dengan cara

distilasi,suhu dijaga 90 C.Hasil bioetanol yang terbesar diperoleh pada waktu fermentasi 6

hari , penambahan volume starter 12 % dengan kadar etanol 9,80 %

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada saat ini industri kimia telah berkembang pesat di Indonesia,hal ini disebabkan

karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan beragam. Dengan adanya kebutuhan

tersebut, maka industri-industri kimia berusaha untuk memenuhinya. Oleh karena itu

kebutuhan akan bahan-bahan kimia juga meningkat, salah satu bahan kimia adalah ethanol.

Ethanol banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai bahan kosmetik,

industri minuman, bahan minuman, bahan pelarut organik dan otomotif yaitu penggunaannya

sebagai bahan bakar pengganti bensin.

Kebutuhan ethanol akan bertambah banyak dengan adanya ethanol menggantikan

minyak bumi sebagai bahan bakar. Dimana bahan bakar dari ethanol ini merupakan bahan

bakar yang bersumber dari bahan yang dapat diperbaharui dan tentunya bertolak belakang

dengan bahan bakar minyak bumi atau gas yang sekarang digunakan yang lama kelamaan

akan semakin habis.

Untuk itu perlu dilakukan alternatif-alternatif lain guna menghasilkan produk alkohol

ini,diantaranya dengan mencari bahan-bahan lain yang diolah menjadi bioetanol.Dalam

penilitian ini,bahan lain yang digunakan yaitu biji nangka.Penelitian ini dilakukan dengan

acuan penelitian pendahulu yaitu ‘’Pemanfaatan Limbah Nangka sebagai Bahan Pembuatan

Alkohol’’.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustine Megawati (2006) dengan

variabel waktu fermentasi dan volume starter dihasilkan kondisi terbaik untuk proses

Limbah nangka ( biji nangka ) banyak mengandung pati sehingga dihidrolisa terlebih

dahulu untuk dijadikan glukosa dengan katalisator enzim.Sedangkan glukosa tersebut dapat

difermentasi menjadi alkohol dengan bantuan mikroorganisme,dimana mikroorganisme yang

digunakan adalah saccharomyces cereviseae.

I.2 Tujuan Penelitian

Memanfaatkan limbah nangka ( biji buah nangka ) untuk pembuatan bioetanol

sebagai energi alternatif dengan proses hidrolisa dan fermentasi.

I.3 Manfaat Penelitian

Memperoleh bioetanol ( alkohol ) yang bersifat khas dan banyak manfaat

penggunaannya.

Memberikan nilai tambah dari limbah buah nangka terutama pada biji yang selama ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Nangka

Sampai saat ini,ada dua nama ilmiah yang disandang tanaman nangka.Yang pertama

adalah Artocarpus heterophyllus,sedangkan yang kedua adalah Artocarpus integra.Di

antara kedua nama ilmiah tersebut,nama Artocarpus heterophyllus dianggap lebih

valid.Nangka merupakan salah satu jenis tanaman buah tahunan.Umurnya sangat

panjang,dapat mencapai puluhan tahun.Sosok tanaman nangka mudah dikenali,berbentuk

pohon besar,berbatang kayu dan tingginya dapat mencapai 25 m.Batangnya berwarna

kuning dan mengandung getah yang rekat.Tanaman nangka mempunyai percabangan yang

banyak dan daunnya rimbun sehingga dapat dijadikan tanaman peneduh.Diameter

batangnya cukup besar,dapat mencapai 80 cm.

(Verheij, E.W.M. dan R.E. Coronel, Sumber Daya Nabati Asia Tenggara 2:

Buah-buahan yang dapat dimakan .Jakarta : Gramedia,1997)

II.2 Biji Buah Nangka

Biji berbentuk bulat lonjong sampai jorong agak gepeng, panjang 2 – 4 cm,

berturut-turut tertutup oleh kulit biji yang tipis coklat yang seperti kulit, endokarpyang liat keras

keputihan, dan eksokarp yang lunak.keping bijinya tidak setangkup dan keping biji

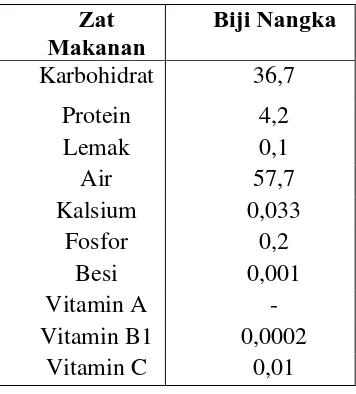

Tabel II.1 Komposisi Kandungan Biji Buah Nangka ( 100 gram )

Bio-etanol merupakan salah satu jenis biofuel (bahan bakar cair dari pengolahan

tumbuhan) di samping Biodiesel. Bio-etanol adalah etanol yang dihasilkan dari fermentasi

glukosa (gula) yang dilanjutkan dengan proses destilasi. Dengan kata lain Etanol

merupakan produk fermentasi yang dapat dibuat dari substrat yang mengandung

karbohidrat (gula,pati/sukrosa).Fermentasi ethanol terjadi pada kondisi anaerob dengan

menggunakan khamir tertentu yang dapat mengubah glukosa menjadi etanol .

Didalam perdagangan dikenal tingkat – tingkat kualitas ethanol sebagai berikut :

Alkohol teknis (96,5 oGL)

Digunakan terutama untuk kepentingan industri. Sebagai pelarut organik, bahan

bakar, dan juga sebagai bahan baku ataupun untuk produksi berbagai senyawa organik

lainnya.

Spiritus (88 oGL)

Bahan ini biasa digunakan sebagai bahan bakar untuk alat pemanas ruangan dan alat

Alkohol absolute (99,7 – 99,8 oGL)

Banyak digunakan dalam pembuatan sejumlah besar obat – obatan dan juga sebagai

bahan pelarut atau sebagai bahan didalam pembuatan senyawa – senyawa lain pada

skala laboratorium.

Alkohol murni (96,0 – 96,5 oGL)

Alkohol jenis ini terutama digunakan untuk kepentingan farmasi dan konsumsi

(minuman keras dan lain – lain) .

(Tjokrodikoesoemo, P. Soebijanto,HFS dan Industri Ubi Kayu lainnya. Jakarta : Gramedia, 1986)

II.3.1 Proses Produksi Bietanol

Produksi ethanol/bio-ethanol (alkohol) dengan bahan baku tanaman yang mengandung

pati atau karbohydrat, dilakukan melalui proses konversi karbohidrat menjadi gula

(glukosa) larut air.Glukosa dapat dibuat dari pati-patian, proses pembuatannya dapat

dibedakan berdasarkan zat pembantu yang dipergunakan, yaitu Hidrolisa asam dan

Hidrolisa enzym. Berdasarkan kedua jenis hidrolisa tersebut, saat ini hydrolisa enzyme

lebih banyak dikembangkan, sedangkan hidrolisa asam (misalnya dengan asam sulfat)

kurang dapat berkembang, sehingga proses pembuatan glukosa dari pati-patian sekarang

ini dipergunakan dengan hidrolisa enzym.

Dalam proses konversi karbohidrat menjadi gula (glukosa) larut air dilakukan dengan

penambahan air dan enzyme; kemudian dilakukan proses peragian atau fermentasi gula

menjadi ethanol dengan menambahkan yeast atau ragi.

Reaksi yang terjadi pada proses produksi ethanol/bio-ethanol secara sederhana

ditujukkan pada reaksi 1 dan 2.

enzyme

H2O + (C6H10O5)n N C6H12O6 (1)

(C6H12O6)n 2 C2H5OH + 2 CO2 (2)

(glukosa) yeast (ragi) (ethanol)

Secara singkat teknologi proses produksi ethanol/bio-ethanol tersebut dapat dibagi

dalam tiga tahap, yaitu:

1. Proses Gelatinasi

Dalam proses gelatinasi, bahan baku yang mengandung pati dihancurkan dan

dicampur air sehingga menjadi bubur, yang diperkirakan mengandung pati 27-30

persen.

2. Proses Fermentasi

Proses fermentasi dimaksudkan untuk mengubah glukosa menjadi ethanol/bio-ethanol

(alkohol) dengan menggunakan yeast. Alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi

ini, biasanya alkohol dengan kadar 8 sampai 10 persen volume.

3. Distilasi

Untuk memurnikan bioetanol menjadi berkadar lebih dari 95% agar dapat

dipergunakan sebagai bahan bakar, alkohol hasil fermentasi yang mempunyai

kemurnian sekitar 40% tadi harus melewati proses destilasi untuk memisahkan

alkohol dengan air dengan memperhitungkan perbedaan titik didih kedua bahan

tersebut yang kemudian diembunkan kembali.

(Tjokrodikoesoemo, P. Soebijanto,HFS dan Industri Ubi Kayu lainnya. Jakarta : Gramedia, 1986)

II.3.2 Manfaat Bioethanol

• Sebagai bahan bakar kendaraan

• Sebagai bahan dasar minuman beralkohol

• Sebagai bahan bakar roket

• Sebagai bahan kimia dasar senyawa organik

• Sebagai antidote beberapa racun

• Sebagai pelarut untuk parfum, cat dan larutan obat

• Digunakan untuk pembuatan beberapa deodoran

• Digunakan untuk pengobatan untuk mengobati depresi dan obat bius

Anonim.2012.http://nurma.staff.uns.ac.id/files/2009/06/bioethanol.ppt

II.4 Hidrolisis

Hidrolisis merupakan proses pemecahan suatu senyawa menjadi senyawa yang lebih

sederhana dengan bantuan molekul air

Hidrolisis ada 5 jenis yaitu :

1. Hidrolisis Murni

Hanya direaksikan dengan Aquades saja. Reaksi berjalan sangat lambat.

2. Hidrolisis dengan larutan asam

Dapat digunakan asam encer atau asam pekat dan biasa sebagai katalisator.

3. Hidrolisis dengan larutan basa

Dapat menggunakan basa encer atau basa pekat dengan tujuan tertentu sebagai

katalisator.

4. Alkali fusion

Dapat digunakan dengan atau tanpa H2O pada temperatur yang tinggi. Hanya digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya dalam proses peleburan dari bahan selulosa

seperti serat kulit durian dengan katalisator NaOH menghasilkan asam oksalat dan

5. Hidrolisis dengan enzim sebagai katalisator

Hidrolisis pati dapat dilakukan dengan larutan asam atau enzim. Jika pati dipanaskan

dengan larutan asam akan terurai menjadi molekul – molekul yang lebih kecil secara

berurutan dan hasil akhirnya adalah glukosa.

Hidrolisis enzim dapat dilakukan melalui dua tahap :

1. Tahap likuifikasi

Likuifikasi adalah proses pencarian gel pati dengan menggunakan enzim -amylase yang menghidrolisa pati menjadi dekstrin

- amylase

(C6H10O5)n + H2O (C6H10O5)m

Pati dekstrin

2. Tahap Sakarifikasi

Pada proses ini, dekstrin sebagai hasil tahap likuifikasi dihidrolisa menjadi glukosa

dengan enzim. Enzim yang digunakan dalam proses sakarifikasi ini adalah enzim

glukoamilase.

glukoamilase

(C6H10O5)m + H2O (C6H10O5)

Dekstrin

(Sa’id, E. Gumbira,Bio Industri Penerapan Teknologi Fermentasi .Jakarta: Medyatma

sarana perkasa,1987)

II.5 Fermentasi

Fermentasi pada umumnya mempunyai pengertian suatu proses terjadinya perubahan

kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh

mikroba,walaupun dalam bebrapa hal dapat juga terjadi tanpa adanya sel-sel hidup

Ethanol dapat dibuat dari berbagai bahan hasil pertanian.Secara umum bahan-bahan

dapat dibagi dalam 3 golongan yaitu :

1. Bahan yang mengandung turunan gula (sakarin) : molase,gula tebu,gula bit,sari buah.

2. Bahan yang mengandung pati : biji-bijian,kentang,tapioka.

3. Bahan yang mengandung selulosa : kayu,dan beberapa limbah pertanian lainnya.

Bahan-bahan yang mengandung sakarin dapat langsung di fermentasi,akan tetapi

bahan yang mengandung pati dan selulosa harus dihidrolisis terlebih dahulu menjadi

komponen yang sederhana.Meskipun pada dasarnya fermentasi dapat langsung

menggunakan enzim tetapi saat ini industri fermentasi yang benar-benar masih

memanfaatkan mikroorganisme karena cara ini jauh lebih mudah dan murah,mikroba yang

banyak digunakan dalam proses fermentasi adalah khamir,kapang dan bakteri .

(Sa’id, E. Gumbira,Bio Industri Penerapan Teknologi Fermentasi . Jakarta: Medyatma

sarana perkasa,1987)

II.6 Saccharomyces cerevisiae

Khamir adalah mikroorganisme bersel tunggal dengan ukuran antara 5 – 20 mikron.

Biasanya berukuran sampai 5-10x lebih besar dari bakteri. Terdapat berbagai macam

bentuk ragi, dan bentuk ini tergantung pada pembelahannya. Sel khamir sering dijumpai

secara sel tunggal, tetapi apabila anak-anak sel tidak dilepaskan dari induknya setelah

pembelahan, maka akan terjadi bentuk yang disebut pseudomiselum. Khamir tidak

bergerak. Pembelahan khamir terjadi secara aseksual atau tunas. Khamir sangat berperan

penting dalam membantu proses-proses pembuatan bir. Salah satu khamir yang baik untuk

pembuatan ethanol adalah Saccharomyces Cerevisiae yang mana tunasnya berkembang

Secara komersial khamir roti telah diproduksi pada tahun 1846 dengan ditemukan proses ‘’ wina’’ oleh Mautner menggunakan bahan dasar malt dan jagung.Biakan Saccharomyces cereviseae ini juga melakukan respirasi yaitu mengoksidasi gula menjadi

karbondioksida dan air.

Gambar II.1 Saccharomyces Cerevisiae

Adapun sifat-sifat dari Saccharomyces cereviseae antara lain adalah :

Mempunyai bentuk bulat, elips, tidak berflagella.

Tidak mempunyai klorofil.

Dan dapat membentuk spora.

II.7 Landasan Teori

Pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang

dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa (sebagai

produk fotosintesis) dalam jangka panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan pati

sebagai sumber energi yang penting.

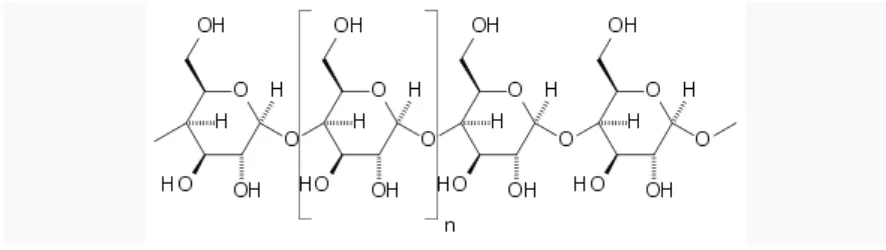

Pati tersusun dari dua macam karbohidrat, amilosa dan amilopektin, dalam komposisi

yang berbeda-beda. Amilosa memberikan sifat keras (pera) sedangkan amilopektin menyebabkan sifat lengket. Amilosa memberikan warna ungu pekat pada tes

iodin sedangkan amilopektin tidak bereaksi.

Gambar II.2 Rumus struktur pati

Amilosa merupakan polisakarida yang tersusun dari glukosa sebagai monomernya. Tiap-tiap monomer terhubung dengan ikatan 1,6-glikosidik. Amilosa merupakan polimer

tidak bercabang yang bersama-sama dengan amilopektin menjadi komponen

penyusun pati. Dalam masakan, amilosa memberi efek "keras" atau "pera" bagi pati atau

tepung.

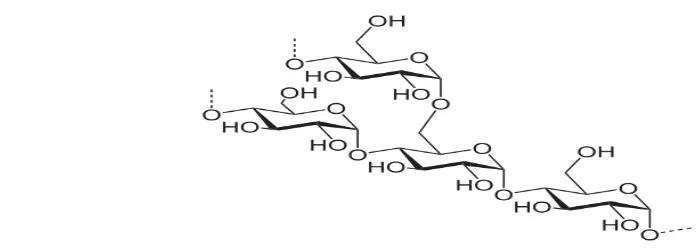

Walaupun tersusun dari monomer yang sama, amilopektin berbeda dengan amilosa,

yang terlihat dari karakteristik fisiknya. Secara struktural, amilopektin terbentuk dari

rantai glukosa yang terikat dengan ikatan 1,6-glikosidik, sama dengan amilosa. Namun

demikian, pada amilopektin terbentuk cabang-cabang (sekitar tiap 20 mata rantai glukosa)

dengan ikatan 1,4-glikosidik.Amilopektin tidak larut dalam air.

Glikogen (disebut juga 'pati otot') yang dipakai oleh hewan sebagai penyimpan energi

memiliki struktur mirip dengan amilopektin. Perbedaannya, percabangan pada glikogen

lebih rapat/sering.

Gambar II.3 Rumus struktur glikogen

II.7.1 Hidrolisis dengan enzim sebagai katalisator

Hidrolisis pati dapat dilakukan dengan larutan asam atau enzim. Jika pati dipanaskan

dengan larutan asam akan terurai menjadi molekul – molekul yang lebih kecil secara

berurutan dan hasil akhirnya adalah glukosa.Hidrolisis enzim dapat dilakukan dengan

enzim sebagai berikut

Enzim Alpha-Amilase

Mekanisme kerja :

Alpha-amilase pada umumnya aktif bekerja pada kisaran suhu 25 0C hingga 95 0C.

Penambahan ion kalsium dan klorida dapat meningkatkan aktivitas kerja dan menjaga

kestabilan enzim ini. Alfa-amilase akan memotong ikatan glikosidik α-1,4 pada molekul

pati (karbohidrat) sehingga terbentuk molekul-molekul karbohidrat yang lebih pendek.

Hasil dari pemotongan enzim ini antara lain maltosa, maltotriosa, dan glukosa.

(Anonim.2012.http:// id.wikipedia.org/wiki/Alfa-amilase)

Enzim Gluko-Amilase

Glukoamilase (E.C 3.2.1.3) adalah salah satu enzim kelas 15 yang berperan dalammproses sakarifikasi pati (sejenis karbohidrat).Serupa dengan enzim beta-amilase,

glukoamilase dapat memecah struktur pati yang merupakan polisakarida kompleks

berukuran besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Pada umumnya, enzim ini bekerja

padasuhu 45-60 °C dengan kisaran pH 4,5-5,0.

Mekanisme kerja :

Glukoamilase akan memotong ikatan alfa-1,4 pada molekul pati. Hasil utama

pemecahannya adalah glukosa, suatu bentuk sederhana dari molekul karbohidrat berjumlah

atom C 6.

(Anonim.2012.http://id.wikipedia.org/wiki/Gluko-amilase)

II.7.2 Pertumbuhan Mikroorganisme

Pertumbuhan sel merupakan puncak aktivitas fisiologik yang saling mempengaruhi

secara beraturan.Proses pertumbuhan ini sangat kompleks mencakup pemasukan nutrient

dasar dari lingkungan ke dalam sel,konversi bahan-bahan nutrient menjadi energi dan

Pertumbuhan mikroorganisme dapat ditandai dengan peningkatan jumlah dan massa

sel,sedangkan kecepatan pertumbuhan tergantung pada lingkungan fisik dan kimianya.

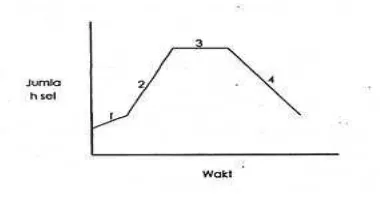

Pertumbuhan mikroorganisme dapat digambarkan sebagai kurva berikut:

Gambar II.4 Kurva pertumbuhan

Fase dalam pertumbuhan bakteri telah dikenal luas oleh ahli mikrobiologi. Terdapat 4

fase pertumbuhan bakteri ketika ditumbuhkan pada kultur curah (batch culture), yaitu fase adaptasi (lag phase), fase perbanyakkan (exponential phase), fase statis (stationer phase),

dan fase kematian (death phase).

1. Fase Adaptasi (Lag phase)

Pada fase ini tidak ada pertambahan populasi. Sel mengalami perubahan dalam

komposisi kimiawi dan bertambah ukurannya, substansi interaseluler bertambah (Perlazar,

2005). Ketika sel dalam fase statis dipindahkan ke media baru, sel akan melakukan proses

adaptasi. Proses adaptasi meliputi sintesis enzim baru yang sesuai dengan medianya dan

pemulihan terhadap metabolit yang bersifat toksik (misalnya asam,alkohol, dan basa) pada

waktu media lama .

Pada fase adaptasi tidak di jumpai pertambahan jumlah sel. Akan tetapi terjadi

pertambahn volume sel karena pada fase statis biasanya sel melakukan pengecilan ukuran

sel. Akan tetapi, fase adaptasi dapat dihindari (langsung ke fase perbanyakan), jika sel di

media lama dalam kondisi fase perbanyakan dan dipindahkan ke media baru yang sama

2. Fase Perbanyakan (Logaritma atau eksponensial)

Pada fase ini pembiakan bakteri berlangsung paling cepat. Jika kita ingin mengadakan

piaraan yang cepat tumbuh, maka bakteri dalam fase ini baik sekali untuk dijadikan

inokolum . Sel akan membelah dengan laju yang konstan massa menjadi dua kali lipat

dengan laju yang sama, aktivitas metabolit konstan dan keadaan pertumbuhan yang

seimbang .

Setelah memperoleh kondisi ideal dalam pertumbuhannya, sel melakukan pembelahan.

Karena pembelahan sel merupakan persamaan ekponensial, maka fase itu disebut juga fase

eksponensial.

Pada fase perbanyakan jumlah sel meningkat pada batas tertentu (tidak terdapat

pertumbuhan bersih jumlah sel), sehingga memasuki fase statis. Pada fase perbanyakan sel

melakukan konsumsi nutrien dan proses fisiologis lainnya.Pada fase itu produk senyawa

yang di inginkan oleh manusia terbentuk, karena senyawa terbentuk merupakan senyawa

yang di inginkan pada fase perbanyakan adalah etanol, asam laktat dan asam organik

lainnya.

3. Fase Statis/Konstan

Pada fase ini terjadi penumpukan produk beracun dan atau kehabisan nutrien.

Beberapa sel mati sedangkan yang lain tumbuh dan membelah. Jumlah sel hidup menjadi

tetap . Fase ini menunjukan jumlah bakteri yang berbiak sama dengan jumlah bakteri yang

mati, sehingga kurva menunjukan garis yang hampir horizontal .

Alasan bakteri tidak melakukan pembelahan sel pada fase statis bermacam-macam.

Beberapa alasan yang dapat dikemukan akan adalah :

a. Nutrien habis

b. Akumulasi metabolit toksik (misalnya alkohol,asam, dan basa)

Bentuk kasus kedua dijumpai pada fase fermentasi alkohol dan asam laktat, untuk

kasus ketiga dijumpai pada bakteri aerob dan untuk kasus keempat dijumpai pada

fungi/jamur.

Pada fase statis biasanya sel melakukan adaptasi terhadap kondisi yang kurang

menguntungkan. Adaptasi ini dapat menghasilkan senyawa yang di inginkan manusia

misalnya antibiotika dan antioksidan.

4. Fase Kematian

Pada fase ini sel menjadi mati lebih cepat dari pada terbentuknya sel-sel baru, laju

kematian mengalami percepatan menjadi eksponensial bergantung pada spesiesnya, semua

sel mati dalam waktu beberapa hari atau beberapa bulan.

Penyebab utama kematian adalah autolisis sel dan penurunan energi seluler. Beberapa

bakteri hanya mampu bertahan beberapa jam selama fase statis dan akhirnya masuk ke

dalam fase kematian, sementara itu beberapa bakteri hanya mampu bertahan sampai harian

dan mingguan pada fase statis dan akhirnya masuk ke fase kematian. Beberapa bakteri

bahkan mampu bertahan sampai puluhan tahun sebelum mati, yaitu dengan mengubah sel

menjadi spora.

(Purwoko,Tjahjadi, Fisiologi Mikroba.Jakarta : Bumi Aksara,2007)

II.7.3 Proses Fermentasi

Proses fermentasi yang dilakukan adalah proses fermentasi yang tidak menggunakan

oksigen atau proses anaerob. Cara pengaturan produksi ethanol dari gula cukup komplek,

konsentrasi substrat, oksigen,dan produk ethanol, semua mempengaruhi metabolisme

khamir, daya hidup sel, pertumbuhan sel, pembelahan sel, dan produksi ethanol.Seleksi

galur khamir yang cocok dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap baik konsentrasi,

substrat ataupun alkohol merupakan hal yang penting untuk peningkatan hasil.

Fermentasi pertama kalinya dilakukan perlakuan dasar terhadap bibit fermentor /

persiapan starter. Dimana starter diinokulasikan sampai benar-benar siap menjadi

fermentor, baru dimasukkan ke dalam substrat yang akan difermentasi.(Dwijoseputro).

Bibit fermentor yang biasa digunakan adalah Saccharomyces Cerevisiae.

Saccharomyces Cerevisiae mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

Mempunyai bentuk sel yang bulat, pendek oval, atau oval.

Mempunyai ukuran sel (4,2-6,6) x (5-11) mikron dalam waktu tiga hari pada 25oC

dan pada media agar.

Dapat bereproduksi dengan cara penyembulan atau multilateral.

Mampu mengubah glukosa dengan baik.

Dapat berkembang dengan baik pada suhu antara 20-30 oC.

Proses fermentasi dipengaruhi oleh :

1. Nutrisi

Pada proses fermentasi, mikoroorganisme sangat memerlukan nutrisi yang baik agar

dapat diperoleh hasil fermentasi yang baik. Nutrisi yang tepat untuk menyuplai

mikroorganisme adalah nitrogen yang mana dapat diperolah dari penambahan NH3,

garam amonium, pepton, asam amino, urea. Nitrogen yang dibutuhkan sebesar

400-1000 gram/400-1000 L cairan. Dan phospat yang dibutuhkan sebesar 400 gram/400-1000 L

cairan.Nutrisi yang lain adalah amonium sulfat dengan kadar 70-400 gram / 100 liter

cairan.

(Judoamidjojo, Mulyono,Teknologi Fermentasi .Jakarta : Rajawali Press, 1992)

2. pH

pH yang baik untuk pertumbuhan bakteri adalah 4,5 – 5. Tetapi pada pH 3,5 f

ermentasi masih dapat berjalan dengan baik dan bakteri pembusuk akan terhambat.

3. Suhu

Suhu yang baik untuk pertumbuhan bakteri adalah antara 20-30oC. Makin rendah

suhu fermentasi, maka akan semakin tinggi ethanol yang akan dihasilkan, karena pada

Suhu rendah fermentasi akan lebih komplit dan kehilangan ethanol karena terbawa

oleh gas CO2 akan lebih sedikit.

4. Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk fermentasi adalah 7 hari.

(Judoamidjojo, Mulyono,Teknologi Fermentasi . Jakarta : Rajawali Press, 1992)

5. Kandungan gula

Kandungan gula akan sangat menpengaruhi proses fermentasi, kandungan gula

optimum yang diberikan untuk fermentasi adalah 25%. Untuk permulaan, kadar gula

yang digunakan adalah 16% .

(Sardjoko,Bioteknologi . Jakarta : Gramedia, 1991)

6. Volume starter

Volume starter yang baik untuk melakukan fermentasi adalah 1/10 bagian dari

volume substrat.Dalam proses fermentasi ini, glukosa dari hasil fermentasi diubah

menjadi ethanol dengan reaksi sebagai berikut :

Saccharomyces Cereviceae

C6H12O6 ---> 2C2H5OH + 2CO2

Glukosa Ethanol

II.8 Hipotesa

Bioetanol yang dibuat dari biji buah nangka yang dhidrolisis menjadi glukosa dengan

menggunakan enzim,yang kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi.Dengan peubah

yang dijalankan antara lain volume starter dan waktu fermentasi.Agar diharapkan dari

BAB III

9. Enzim alpha amilase dan gluko amilase.

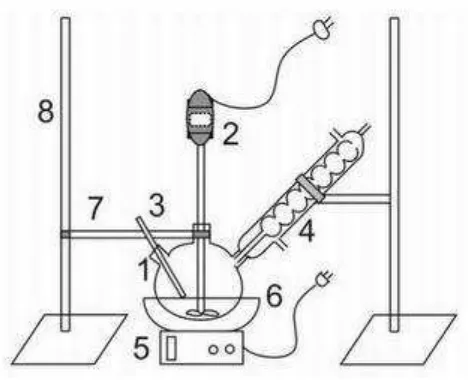

III.3 Gambar Alat

III.3.1 Alat Hidrolisa

Gambar III.1 Alat Hidrolisa

Keterangan gambar :

1. Labu leher tiga. 7. Klem.

2. Motor Pengaduk. 8. Statif.

3. Termometer.

4. Kondensor.

5. Kompor Pemanas.

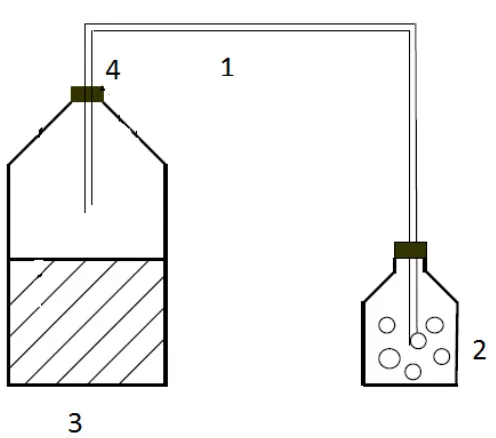

III.3.2 Alat fermentasi

Gambar III.2 Alat Fermentasi

Keterangan gambar :

1. Selang

2. Botol indikator

3. Botol fermentasi

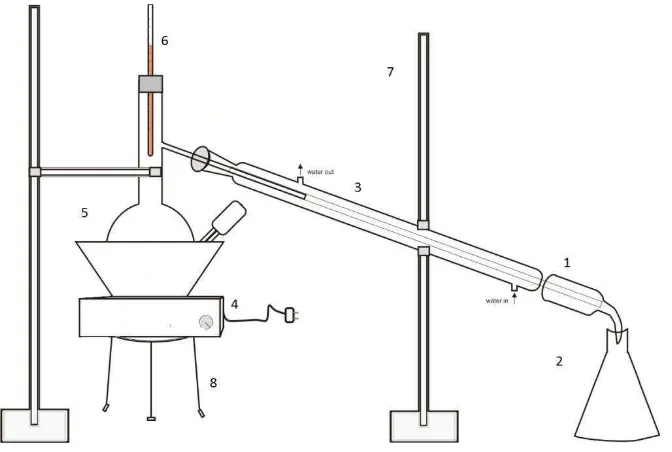

III.3.3 Alat distilasi

Gambar III.3 Alat Destilasi

Keterangan gambar :

1. Adapter 7. Statif

2. Penampung Destilat 8. Penyangga

3. Kondensor

4. Kompor listrik

5 .Labu Leher Dua

III.4 Variabel-variabel yang dikerjakan 1. Proses Hidrolisis

Variabel tetap

a. Bahan baku : biji buah nangka 250 gram

b. Volume H2O : 1000 ml

c. Suhu : 90oC

d. Waktu hidrolisa : 50 menit

e. pH hidrolisa : 3

f. Enzim - Amilase : 0,2 ml

g. Enzim Gluko Amilase : 0,2 ml

h. Kecepatan pengadukan :100 rpm

2. Proses Fermentasi

Variabel tetap

a. Suhu : 30oC

b. pH fermentasi : 4,5

Variabel yang dijalankan

a. Volume starter : ( 6;8;10;12;14 ) %

b. Waktu fermentasi : 2,3,4,5,6,7 hari

3. Distilasi

Variable tetap

a. Suhu distilasi : 90 oC

III.5 Prosedur Penelitian III.5.1 Hidrolisis

1. Menimbang serbuk biji nangka sebesar 250 gram.

2. Melarutkan 250 gram serbuk biji nangka ke dalam 1000 ml aquadest hingga menjadi

serbuk encer.Atur pH 3 dengan menambahkan larutan asam sitrat yang dilarutkan

dengan aquadest.

3. Larutan dipanaskan dengan suhu 90o C sampai mengental.

4. Ketika mengental,dalam keadaan panas ditambahkan dua tetes enzim -amilase

hingga larutan menjadi encer.

5. Kemudian didinginkan sampai suhu 55o C terpenuhi.Setelah terpenuhi tambahkan

enzim gluko amilase 2 tetes dan suhu dipertahankan selama 50 menit.

6. Kemudian saring dan ambil filtratnya untuk analisa kadar glukosa.

III.5.2 Prosedur Pembuatan Media

1. Bahan tersebut dicampur dalam erlenmeyer,dipanaskan sampai larut semua.

2. Sterilkan dalam autoclave selama 30 menit.

3. Dinginkan sampai kira-kira 700C,lalu pindahkan ke dalam petridish steril.Kerjakan

dalam ruang steril.

III.5.2.2 Pembuatan Media Cair untuk Pembiakan Kultur

1. Bahan – bahan tersebut dicampur dalam erlenmeyer, lalu dipanaskan sampai mendidih

selama 5 menit.

2. Buatlah suasana asam dari campuran itu dengan ditambahkan asam sitrat hingga pH =

4,5. Cheklah pHnya dengan kertas pH.

3. Saringlah campuran itu sehingga diperoleh cairan murni.

4. Sterilkan media ini selama 30 menit pada 120 oC dalam autoclave.

5. Didinginkan dan media siap ditanami.

6. Setelah ditanami sebentar – sebentar di goyang / di shaker.

III.5.2.3 Pembuatan media cair untuk kurva pertumbuhan

Bahan :

kasar,kemudian rebuslah dengan aquadest sebanyak 500 ml.

2. Tambahkan gula sebanyak 25 gram dan KH2PO4 5 gram.

5. Lalu disterilkan.

6. Filtratnya setelah dingin ditambahkan biakan Saccharomyces Cerevisiae 50 ml.

7. Lalu diinkubasi selama 24 jam,setiap 2 jam sekali diambil sampel (contoh) untuk

dianalisa sel keringnya (sebentar-bentar dikocok/dishaker)

8. Analisa sel keringnya :

Setiap 2 jam sekali contoh diambil 10 ml,lalu disaring,kemudian di oven pada

suhu 105oC-110oC selama 30 menit.

Setelah 30 menit,lalu masukkan ke Exikator.

Setelah dingin ditimbang, kemudian di oven lagi dan seterusnya sampai

beratnya konstan.

9. Setelah selesai percobaan,buat kurva pertumbuhannya.

III.5.2.4 Pembuatan Starter Untuk Fermentasi

1. 3 gram kecambah pendek yang baru tumbuh ditumbuk kasar kemudian rebuslah

dengan aquadest sebanyak 100 ml.

2. Tambahkan gula 5 gram dan KH2PO4 1 gram

3. Didihkan selama 30 menit,lalu saring.

4. Filtrat dibuat pH 4,5 dengan penambahan asam sitrat.

5. Lalu disterilkan 30 menit.

6. Filtratnya setelah dingin ditambahkan biakan saccharomyces Cereviseae sebanyak 10

ml.

7. Lalu dikocok sampai awal exponensial kemudian masukkan dalam media fermentasi.

III.5.3 Fermentasi

1. Hasil hidrolisis ditambahkan KH2PO4 5 gram dan dibuat pH 4,5 dengan penambahan

NaOH 1 N, sterilkan dalam autoclave pada suhu 1200 C.

2. Setelah dingin dimasukkan starter sesuai variable (6,8,10,12,14) % dan dikocok.

3. Diinkubasi sesuai peubah waktu yang ditentukan yaitu (2 – 7) hari.

III.5.4 Prosedur Proses Distilasi

Hasil dari fermentasi yang didapat dimasukkan kedalam labu leher dua untuk dilakukan

proses distilasi guna mendapatkan etanol dari glukosa.Proses distilasi ini dijalankan pada

suhu 90 o C selama kurang lebih 2 jam.Kemudian dianalisa kadar ethanol.

[16]

Pratiwi,Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Cokelat Sebagai bioethanol ( Surabaya : Fakultas Teknologi Industri UPN Jawa Timur, 2011) hal – 22

III.5.5 Prosedur Analisa

III.5.5.1 Analisa Kadar Glukosa

Bahan :

- Fenol 80 % dibuat dengan melarutkan 20 g fenol p.a. dengan 5 g air.

- H2SO4 pekat = H2SO4 95,5 %

- Larutan glukosa 100 g ditimbang 0,01 g glukosa anhidrat ditambah 0,1 g Na Benzoat,

diencerkan hingga 100 ml dengan H2O

Cara Analisa :

1. Larutan supernatant diambil 0,5 ml kemudian ethanol diuapkan dengan aliran udara

pada suhu kamar.

2. Diencerkan hingga 100 ml dengan H2O.

3. Diambil 2 ml dengan pipet.

4. Ditambahkan 0,1 ml larutan fenol 80 % lalu ditambahkan 0,5 ml H2SO4 pekat.

5. Dibiarkan 10 menit.

6. Dikocok,lalu diinkubasi pada 25 – 30 oC dalam pemanas air selama 20 menit

III.5.5.2 Analisa Kadar Glukosa Sisa

1. Ekstrak encer ( Cuplikan ) dipipet sebanyak 2 ml.

2. Ditambahkan 2 ml reagens Cu ( I : II = 4 : 1 ).

3. Tabung reaksi ditutup dengan kelereng dan dipanaskan dalam waterbath selama 10

menit.

4. Didinginkan,ditambahkan 2 ml reagen Nelson.

5. Dikocok perlahan dibaca absorbansinya pada = 490 mm dengan spektrofotometer.

III.5.5.3 Analisa Kadar Etanol Dengan Metode AOAC

1. Hasil Fermentasi diambil sebanyak 25 ml kemudian dimasukkan ke dalam labu

distilasi dan ditambah 150 ml aquadest.

2. Lalu didistilasi dan hasil distilasi sampai diperoleh distilat sebanyak 25 ml.Ditampung

dengan erlenmeyer.

3. Hasil distilasi tersebut dimasukkan ke dalam piknometer 25 ml.

4. Diatur suhunya menjadi suhu kamar 30 oC.

5. Piknometer ditutup dan ditimbang.

6. Piknometer dikosongkan dan dikeringkan kemudian ditimbang.

7. Piknometer kosong di isi aquadest sampai tepat kemudian diatur suhu 30 oC ditutup

III.7 Diagram Proses Pembuatan Media

III.7.1 Bagan Pembuatan Nutrient Agar

Ekstrak daging 0,3 gram Pepton (0,5 gram) Agar-agar (1,4 gram )

Aquadest (100 ml) dipanaskan

Sterilisasi (30 menit)

Pindahkan dalam petridish Dikerjakan dalam ruang steril

Media dalam petridish siap ditanami

III.7.2 Bagan Pembuatan Media Cair Untuk Pembiakan Kultur

Ekstrak daging 0,3 gram Pepton (0,5 gram) NaCl (0,5 gram)

Aquadest (100 ml) dipanaskan

Sterilisasi ( 30 menit ) 120 oC

Dibuat (pH 4,5) dengan penambahan asam sitrat,

saring

Media siap ditanami Didinginkan

III.7.3 Bagan Pembuatan Media Cair Untuk Kurva Pertumbuhan

Kecambah pendek 15 gram ditumbuk kasar

Aquadest (500 ml),direbus

Ditambahkan gula (25 gram) dan KH2PO4 (5 gram)

Didihkan 30 menit,lalu disaring

Disterilkan ( 120oC,15 menit )

Diinkubasi (24 jam) Setiap 2 jam diambil sampel

Dianalisa sel kering

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

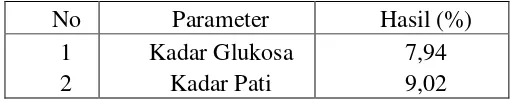

IV.1 Analisa Bahan Baku ( Biji Buah Nangka )

Berdasarkan hasil analisa bahan awal ( biji buah nangka) diperoleh data sebagai berikut :

Tabel IV.1 Kadar Glukosa dan Kadar Pati pada biji buah nangka

No Parameter Hasil (%)

1 Kadar Glukosa 7,94

2 Kadar Pati 9,02

Sumber : Laboratorium Kesehatan Surabaya

IV.2 Hasil Analisa Kadar Glukosa Setelah Hidrolisa

Tabel IV.2 Analisa kadar glukosa dari hasil hidrolisa

No Parameter Hasil (%)

1 Glukosa 10,47

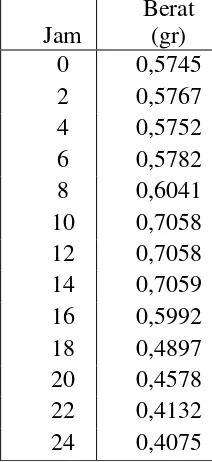

IV.3 Hasil Kurva Pertumbuhan

Tabel IV.3 Berat endapan selama 24 jam dalam pembuatan kurva pertumbuhan

mikroorganisme

Jam

Berat (gr)

0 0,5745

2 0,5767

4 0,5752

6 0,5782

8 0,6041

10 0,7058

12 0,7058

14 0,7059

16 0,5992

18 0,4897

20 0,4578

22 0,4132

24 0,4075

Pada gambar IV.1 menunjukkan bahwa kurva pertumbuhan bakteri mengalami empat

fase yaitu fase lag yang mana Saccharomyces Cerevisiae mulai beradaptasi untuk

tumbuh,ditunjukkan pada waktu 0 sampai 6 jam.Hal ini dikarenakan sel mulai mengalami

perubahan komposisi kimiawi dan ukuran untuk siap membelah diri.Kemudian dilanjutkan

dengan fase log pada waktu 6 sampai 10 jam.Pada fase log ini sel membelah diri dengan

laju konstan sehingga keadaan pertumbuhan seimbang.Setelah itu pada waktu 10 sampai

14 jam terjadi fase stasioner.Pada fase ini jumlah sel relatif tetap karena jumlah sel yang

membelah relatif sama dengan jumlah sel yang mati.Darkuni (2001) menjelaskan bahwa

pada fase ini sel menjadi kecil karena sel tetap membelah walaupun ketersediaan nutrisi

pada medium sudah berkurang.

Dan waktu selanjutnya merupakan fase kematian dimulai dari jam ke 14 setelah

inokulasi . Fase ini ditandai dengan gambar pertumbuhan mulai menurun. Hal tersebut

karena persediaan nutrisi untuk saccharomyces cerevisiae mulai berkurang atau habis.

Tujuan dari pembuatan kurva pertumbuhan untuk mengetahui fase eksponensial dari

Saccharomyces Cerevisiae. Penggunaan stater inokulum pada fase eksponensial

diharapkan untuk mempercepat perbanyakan jumlah sel Saccharomyces Cerevisiae pada

saat fermentasi berlangsung. Sehingga berdasarkan data,waktu yang terbaik untuk

memasukkan starter ke dalam fermentor atau media fermentasi adalah pada fase log atau

IV.4 Hasil Fermentasi

Dari hasil analisis diperoleh kadar glukosa sisa dan kadar ethanol sebagai berikut :

Tabel IV.4 Pengaruh volume starter dan Lama Fermentasi Terhadap Kadar Glukosa Sisa

yang dihasilkan pada Proses Fermentasi.

7

60 1,22

80 0,96

100 0,71

120 0,26

140 0,21

Sumber : Laboratorium Penelitian dan Konsultasi Industri

Gambar IV.2 Kadar glukosa sisa berdasarkan waktu fermentasi

Gambar IV.2 Hubungan antara kadar glukosa sisa yang dihasilkan dengan waktu

fermentasi pada penambahan starter dengan berbagai macam variable starter

Pada gambar IV.2 diatas dapat dilihat bahwa pada presentase starter yang

sama,semakin lama waktu fermentasi,kadar glukosa sisa semakin rendah.Berkurangnya

kadar glukosa ini menunjukkan adanya gula yang dimaanfaatkan oleh Saccharomyces

Glukosa merupakan sumber karbon utama yang diserap melalui transpor aktif yang

kemudian dimetabolisme untuk menghasilkan energi (Priest dan Campbell,1996 dalam

Thontowi,2007 : 256).

Pada proses fermentasi, glukosa digunakan saccharomyces cerevisiae untuk dua hal

yaitu untuk tumbuh dan berkembang biak dan sebagian lagi akan dikonversi menjadi

produk metabolit seperti etanol.

Kadar glukosa sisa paling kecil (0,21%) pada waktu fermentasi 7 hari dengan

menggunakan volume starter 140 ml.Hal ini karena Saccharomyces Cerevisiae

menggunakan gula pereduksi sebagai sumber karbon untuk menghasilkan alkohol.

Sedangkan kadar glukosa sisa terbesar (7,23 %) yaitu pada fermentasi yang volume starter

60 ml pada waktu fermentasi 2 hari .Hal ini disebabkan oleh lebih sedikitnya jumlah sel

yang berperan,sehingga kecepatan pengubahan gula pereduksi menjadi alkohol menjadi

IV.5 Analisa Hasil Distilasi

Dari Hasil analisis diperoleh kadar ethanol sebagai berikut :

7

60 8,55

80 8,63

100 9,10

120 9,41

140 9,26

Gambar IV.3 Kadar bioetanol berdasarkan waktu fermentasi

Gambar IV.3 Hubungan antara kadar bio-ethanol yang dihasilkan dengan waktu fermentasi

pada penambahan starter dengan berbagai macam variable starter

Pada gambar IV.3 terlihat hubungan antara kadar bio-etanol,waktu fermentasi dan

jumlah penambahan starter.Dari grafik tersebut dapat dilihat semakin lama waktu

fermentasi kadar bio-etanol semakin meningkat.Akan tetapi kadar bioetanol juga tidak

dapat bertambah lagi apabila waktu fermentasi semakin lama.Hal ini disebabkan karena

jumlah glukosa yang tersisa sedikit sehingga tidak dapat dikonversikan lagi menjadi

Setelah fermentasi berjalan selama 6 hari kandungan bio-etanol menurun. Hal ini

dikarenakan dalam proses fermentasi alkohol selain dihasilkan alkohol juga dihasilkan

CO2 .CO2 tersebut akan bereaksi dengan air dalam medium fermentasi dan akan

membentuk asam karbonat.

Reaksi pembentukan asam karbonat ( Asam Organik ) : CO2 + H2O H2CO3 .

Selain dipengaruhi oleh waktu fermentasi kadar bioetanol juga dipengaruhi oleh

volume stater. Dengan bertambahnya volume stater maka kadar bioetanol juga semakin

besar. Akan tetapi kadar alkohol juga tidak dapat bertambah lagi apabila volume stater

semakin banyak. Volume stater yang baik untuk fermentasi adalah 10 % dari volume

fermentasi.

Pada penelitian ini hasil ethanol yang terbesar yaitu 9,80 % terjadi pada saat

fermentasi berlangsung selama 6 hari dengan jumlah starter Saccharomyces Cerevisiae

120 ml. Sedangkan hasil yang paling rendah yaitu pada saat fermentasi berlangsung

selama 2 hari dengan jumlah starter Saccharomyces Cerevisiae 60 ml dan hasil ethanol

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. Analisa bahan baku untuk kadar glukosa dan kadar pati adalah 7,94 % dan 9,02 %.

2. Pada proses hidrolisis kadar glukosa yang diperoleh 10,47 %.

3. Pada proses fermentasi kondisi terbaik untuk menghasilkan bio-ethanol yaitu

menggunakan volume starter 120 ml.Proses fermentasi berlangsung selama 6 hari dan

menghasilkan bio-ethanol sebesar 9,80 %.Setelah proses fermentasi tersebut

menghasilkan kadar glukosa sisa paling kecil (0,21%) pada waktu fermentasi 7 hari

dengan menggunakan volume starter 140 ml. Kadar glukosa sisa terbesar (7,23 %)

yaitu pada fermentasi yang volume starter 60 ml pada waktu fermentasi 2 hari.

IV.2 Saran

Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan dengan mencoba untuk menggunakan

proses hidrolisis dengan asam dan waktu fermentasi yang lebih lama guna melihat sejauh

mana kemampuan mikroorganisme dalam mengkonvesi glukosa menjadi ethanol dengan

sejumlah starter yang digunakan. Selain itu untuk mendapatkan kadar ethanol yang jauh lebih

DAFTAR PUSTAKA

Buckle,K.A,Ilmu Pangan.Jakarta : Universitas Indonesia,1985 Fessenden,Kimia Organik.Jakarta : Erlangga,1986

Judoamidjojo dan Mulyono.Teknologi Fermentasi.Jakarta : Rajawali Press,1992

Purwoko,Tjahjadi.Fisiologi Mikroba.Jakarta : Bumi aksara,2007

Sa’id,E.Gumbira.Bio Industri Penerapan Teknologi Fermentasi.Jakarta : Medyatma sarana

perkasa,1987

Sardjoko.Bioteknologi.Jakarta : Gramedia,1991

Tjokrodikoesoemo,P.Soebijanto.HFS dan Industri Ubi Kayu lainnya.Jakarta : Gramedia,1986

Verheis,E.W.M.dan R.E.Coronel.Sumber Daya Nabati Asia Tenggara 2.Jakarta : Gramedia,1997

http://gizi.depkes.go.id/direktorat-bina-gizi/

http://id.wikipedia.org/wiki/enzim