42

BAB III METODOLOGI

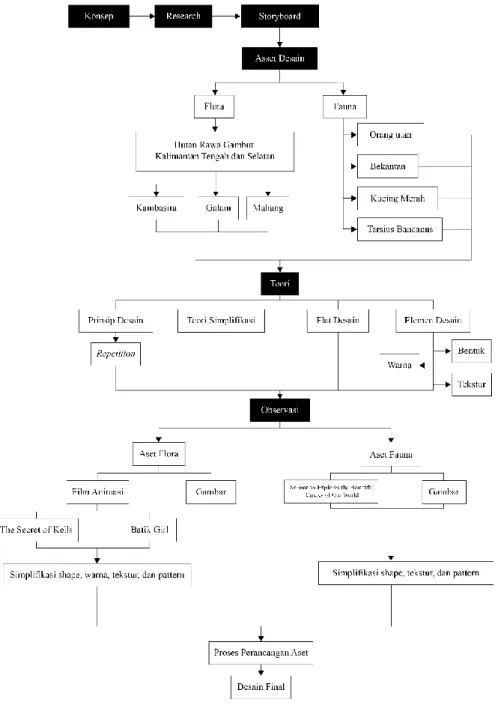

3.1. Gambaran Utama

Dalam perancangan aset motion graphic berjudul “Hangusnya Hutan Kita”, penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan sumber literasi dan observasi. Sumber literasi yang dikumpulkan mengandung penjelasan mengenai elemen desain, prinsip desain, jenis pepohonan yang ada di hutan rawa gambut Kalimantan Tengah, dan hewan-hewan yang tinggal di dalamnya dan di hutan rawa gambut Kalimantan Selatan. Studi literatur ini digunakan untuk menambah wawasan mengenai prinsip dan elemen desain. Buku yang digunakan dalam pengidentifikasian jenis pepohonan berasal dari buku Panduan Lapangan:

Identifikasi Jenis Pohon Hutan (2011) oleh Andri Thomas. Referensi yang digunakan dalam perancangan aset flora dan fauna berasal dari gambar-gambar yang memiliki persamaan dengan bahasan penulis.

3.1.1 Sinopsis

Video infografis ini dibagi menjadi tiga bagian; yakni pengenalan, isi, dan penutup.

Berikut adalah penjelasan dari tiap bagian.

1. Pengenalan

Bagian ini diawali dengan memberikan fakta seputar perhutanan di

Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara hutan tropis terbesar

ketiga. Kemudian, dimunculkan permasalahan apabila hutan di Indonesia

43 tersebut hangus. Bagian introduction diakhiri dengan pertanyaan “Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya?”

2. Isi

Bagian ini menjelaskan beberapa alasan Indonesia mengalami kebakaran hutan dan juga dampak yang diakibatkan (secara ekonomi, aspek kesehatan, dan keanekaragaman hayati).

3. Penutup

Infografis ini diakhiri dengan beberapa solusi untuk mengurangi tingkat kebakaran hutan, yakni dengan melakukan sosialisasi terhadap warga yang tinggal di dekat hutan, mengurangi penggunaan kertas dan tisu, dan juga berhati-hati saat berkeliling di sekitar hutan.

3.1.2 Posisi Penulis

Posisi penulis dalam perancangan aset infografis berjudul “Hangusnya Hutan Kita”

adalah sebagai peneliti sekaligus perancang aset flora dan fauna di dalam infografis tersebut. Aset flora yang dimaksud adalah pepohonan yang terdapat dalam hutan rawa gambut Kalimantan Tengah dan Selatan. Sedangkan aset fauna meliputi orang utan, bekantan, kucing merah, dan tarsius bancanus.

3.2. Tahapan Kerja

Tahap pertama yang dilakukan adalah melalui pematangan konsep dari kebakaran

hutan itu sendiri. Pematangan konsep dilakukan dengan memikirkan beberapa ide

cerita dan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian, penulis melakukan riset, studi

literatur, dan wawancara untuk mematangkan konsep tersebut. Karena penulis ingin

membuat sebuah infografis dalam penyampaian pesan, maka tentu fakta-fakta yang

44 disajikan harus faktual agar tidak terciptakan hoax. Narasumber yang didapatkan penulis adalah dari Hutan itu Indonesia (HII). Hutan itu Indonesia merupakan gerakan yang terdiri dari orang-orang yang melakukan kampanye cinta hutan (HII, 2020).

Dari data dan informasi yang telah dikumpulkan, penulis kemudian melakukan riset kembali informasi dan data terkait dengan flora dan fauna yang ada di hutan rawa gambut pada Kalimantan Tengah dan Selatan. Tahap selanjutnya, penulis mengumpulkan beberapa referensi dari beberapa film dan gambar yang memiliki kesamaan dengan apa yang ingin dicapai. Film yang memiliki kesamaan environment yang ingin dituju penulis adalah The Secret of Kells (2009) dan Batik Girl (2019). Penulis kemudian membuat sebuah story map dan storyboard untuk membuat bagaimana jalan cerita dan cara penyampaian informasi terhadap penonton. Kemudian penulis melakukan voice acting sebagai narasi dari motion graphic ini.

Dari melihat referensi yang telah dikumpulkan, penulis mendalami kembali

prinsip desain dan elemen desain yang digunakan dalam pembuatan aset

environment dalam karya tugas akhir penulis. Kemudian, penulis melakukan

eksplorasi terhadap aset yang dibuat, dengan eksplorasi warna, bentuk, dan juga

pattern berepetisi. Dari eksplorasi tersebut, penulis dapat menetapkan aset style

yang diterapkan dalam video motion graphic ini. Penulis juga melakukan riset

terhadap flora dan fauna yang ingin dipakai dalam video motion graphic ini dengan

mengetahui deskripsi dan ciri khas dari flora dan fauna yang dipakai. Aset yang

dibuat harus sesuai dengan deskripsi dari wujud flora dan faunanya. Kemudian,

45 penulis melakukan eksplorasi dari berbagai desain sebelum menetapkan desain final dari flora dan fauna tersebut. Berikut adalah skema tahapan kerja yang dilakukan penulis.

Gambar 3.1. Tahapan Kerja

46

(Dokumentasi Pribadi)

3.3. Acuan

Penulis telah mengumpulkan beberapa referensi visual yang menggambarkan apa yang ingin dituju oleh penulis dari beberapa gambar dan film, khususnya The Secret of Kells, dan Batik Girl. Berikut adalah beberapa gaya visual sesuai dengan kategorinya.

3.3.1 Aset Flora

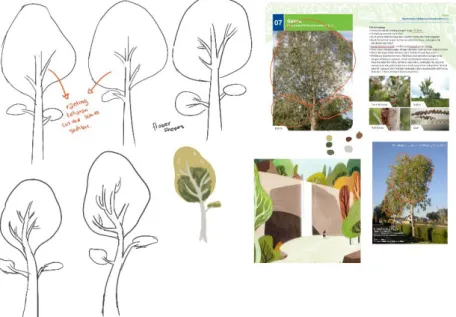

Pada aset flora ini, penulis mengumpulkan beberapa referensi sesuai kategori yang ingin dianalisis. Pemilihan acuan visual ini berdasarkan keinginan penulis untuk membuat gaya visual yang lebih menarik, agar penonton menjadi tidak bosan dan tertarik untuk menonton karya penulis. Berikut adalah beberapa kategori yang ingin dianalisis penulis:

1. Bentuk

Referensi bentuk yang digunakan pada perancangan ini berdasarkan pada wujud dari tipe pepohonan. Pemilihan simplifikasi pada aset ini juga dikarenakan keinginan penulis agar aset flora tersebut dapat mudah diingat oleh penonton, memberikan kesan ilustrasi, dan sesuai dengan ciri motion graphic.

Selain itu, pensimplifikasian juga disesuaikan dengan referensi yang

dikumpulkan saat merancang aset flora. Dari bentuk tipe pepohonan, berikut

adalah beberapa referensi yang diperoleh.

47

Gambar 3.2. Acuan Bentuk Flora 1(Schargorodsky, 2018,

https://freight.cargo.site/w/250/i/263659aefbb42a511407c14a68d208f4ea2e4c9c2206f1c0fe760cf1 1205f6ae/rapport-1.jpg)

Gambar 3.3. Acuan Bentuk Flora 2

(Carlson, n.d.,

https://static.dribbble.com/users/548267/screenshots/3891416/attachments/884874/fall-city- 2x.jpg)

Kedua gambar di atas menunjukkan beberapa variasi bentuk pepohonan

yang telah disimplifikasikan dan membuat desain mereka lebih mudah diingat

dan dikenal (Hsu & Wang, 2018, hlm. 12). Kedua gambar juga memiliki ciri

khas simplifikasi, dimana desain yang dibuat adalah minim dan simpel. Hal ini

48 sesuai dengan teori Clum (2013) dimana simplifikasi memfokuskan desainnya menjadi minim dan simpel (seperti dikutip dalam Bossel, Geyskens, & Goukens, 2019, hlm. Para desainer mensimplifikasikan pepohonan dengan menggunakan outline dan bentuk dasarnya; seperti lingkaran, persegi, segitiga, dll. Dengan berbedanya bentuk pohon, pengamat dapat mengenali jenis pohon yang telah dibuat dan dapat mudah diingat. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan Zelanski dan Fisher (1984), desainer memiliki kebiasaan untuk menggunakan bentuk-bentuk geometri agar dapat memudahkan penonton untuk mengetahui identitas dari karya yang telah dibuat. Sloan (2015) juga telah mengatakan bahwa bentuk geometri dan garis juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi mengenai suatu hal.

2. Warna

Penulis juga meneliti penggunaan warna environment secara keseluruhan untuk memberikan mood tertentu. Berikut adalah beberapa referensi sesuai mood warna sesuai dengan foto aslinya.

Tabel 3.1. Acuan Warna Environment

Foto Ilustrasi Keterangan

49

Referensi foto ini merupakan

hutan Kalimantan saat damai (tidak ada api)

Warna lebih dominan hijau.

Warna hijau memiliki arti alam,

pertumbuhan, kesuburan, kesegaran, dan optimisme (Sloan, 2015, hlm. 36; Tillman, 2011, hlm. 113).

Menggunakan skema warna

analogus memberikan kesan harmoni, ketenangan, dan kenyamanan (Sloan, 2015, hlm.

37).

Referensi foto ini merupakan

hutan saat mengalami kebakaran hutan.

Warna lebih dominan merah dan

oranye (warm colors).

Warna merah memiliki arti

kekuatan, adanya bahaya, amarah, peperangan, dan keyakinan (Sloan, 2015, hlm.

36; Tillman, 2011, hlm. 112).

Warna

merah gelap menunjukkan rasa amarah dan kemarahan (Tillman, 2011, hlm.

115).

Pepohonan

memiliki warna gelap (menghampiri warna hitam).

Referensi gambar ini saat hutan

telah hangus terbakar.

Warna lebih dominan gelap

hitam dan berwarna abu-abu

dan ada kesan warna birunya.

50

Warna abu-abu memiliki arti

kelembaban, kemurungan, dan depresi (Johnson, 2010, hlm. 5).

Warna hitam juga memiliki arti

opresi, kedinginan, ancaman, bahaya, kesedihan, dan

ketakutan (Johnson, 2010, hlm.

5; Tillman, 2011, hlm. 114).

Biru sendiri memiliki arti

kedinginan dan kesedihan (Braha & Bryne, n.d., hlm. 119)

Menggunakan skema warna

monochoromatic.

3. Repetisi pola dan Tekstur

Referensi repetisi pola dan tekstur didapatkan dari The Secret of Kells dan Batik Girl. Berikut adalah beberapa referensi yang didapatkan, beserta dengan penjelasannya.

a. The Secret of Kells

Dalam film ini, ada beberapa referensi tekstur pada pepohonan yang

dapat dicontoh dan diterapkan pada motion graphic penulis.

51

Gambar 3.4 Acuan Film The Secret of Kells(Moore & Twomey, 2009, 0:03:08)

Pada bagian kotak kuning tersebut, pepohonan tersebut memiliki garis melengkung yang diulang dan terepetisi, sedangkan pada bagian kotak biru, rerumputan diberikan garis-garis lurus dan tajam. Hal ini sesuai dengan bentuk dasar dari elemen-elemen tersebut. Karena rerumputan memang tajam, maka digambarkan garis tajam lurus vertikal yang berulang.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Wong (1993) bahwa dengan

banyaknya garis yang digambar secara berdekatan, dapat membentuk

sebuah ilusi tekstur (hlm. 55). Sedangkan pada garis melengkung pada

pepohonan mengikuti basic shape dari pepohonan itu sendiri, yakni

lingkaran. Garis melengkung tersebut memberikan kesan bahwa pepohonan

tersebut sangat soft dan lembut.

52

Gambar 3.5. Acuan Pohon Birch(Moore & Twomey, 2009, 0:03:08)

Referensi di atas menunjukkan tekstur pada kayu pepohonan dengan garis horizontal dengan ketebalan yang berbeda-beda dan memiliki warna yang lebih gelap daripada batangnya sendiri. Tipe pepohonan ini mirip dengan jenis pepohonan di bawah ini. Pepohonan ini dapat ditemukan pada negara Irlandia dan merupakan pohon birch .

Gambar 3.6. Foto Referensi Birch

53

(Youngoggo, n.d., https://hedging.ie/wp- content/uploads/2015/01/shutterstock_1241464936.jpg)

Dapat dilihat bahwa dengan diberikan sebuah tekstur ataupun garis pada batang pohon tersebut memberikan pohon tersebut memiliki sebuah identitas. Seperti yang dikatakan Tillman (2011), bentuk juga dapat menceritakan mengenai identitasnya.

b. Batik Girl

Pada film pendek ini, penulis menemukan beberapa referensi yang dapat diterapkan pada aset pepohonan.

Gambar 3.7. Acuan Batik Girl (Junaidy, 2019, 06:21)

Pada gambar di atas, menunjukkan mayoritas scene dalam film Batik Girl memiliki warna yang lebih pucat dan memiliki kesan motif dari Batik Indonesia dan Malaysia. Penulis memilih acuan referensi dari film Batik Girl ini karena bentuk simplifikasinya yang memberikan kesan ilustrasi.

Kesan ilustrasi ini sesuai dengan teori flat design, di mana salah satu

elemennya adalah ilustrasi. Warna yang digunakan juga merupakan warna

54 pucat dan memiliki kesan painting pada warna-warna tersebut. Namun, dapat dilihat dalam gambar di atas, ada semak-semak yang memiliki pattern yang sama, namun memiliki warna yang berbeda. Sehingga, agak susah untuk menentukan identitas dari pohon tersebut.

3.3.2 Aset Fauna

Pada acuan aset fauna, didapatkan dari beberapa ilustrasi gambar dan juga video animasi yang ditemukan di Youtube. Penggunaan simplifikasi pada aset fauna juga digunakan agar mencerminkan salah satu ciri motion graphics dan memberikan kesan ilustrasi. Selain itu, dengan menggunakan pensimplifikasian, penulis ingin mencapai gaya visual yang ilustratif dan dapat mudah diingat oleh penonton.

Berikut adalah beberapa referensi yang didapatkan bersama dengan gambar asli hewannya.

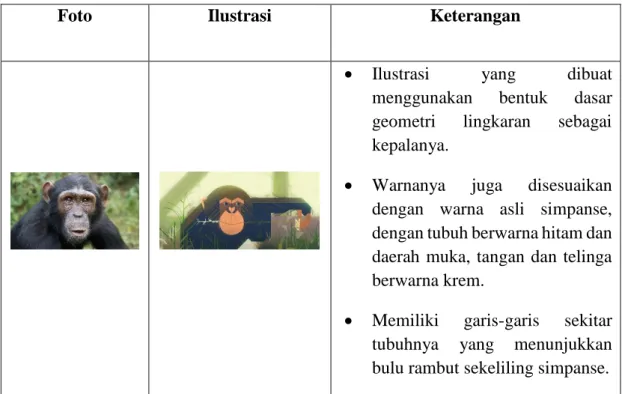

Tabel 3.2. Acuan Fauna

Foto Ilustrasi Keterangan

Ilustrasi

yang dibuat menggunakan bentuk dasar geometri lingkaran sebagai kepalanya.

Warnanya

juga disesuaikan dengan warna asli simpanse, dengan tubuh berwarna hitam dan daerah muka, tangan dan telinga berwarna krem.

Memiliki

garis-garis sekitar

tubuhnya yang menunjukkan

bulu rambut sekeliling simpanse.

55

Ilustrasi rakun tidak memiliki

garis-garis yang menggambarkan bulunya.

Agar ilustrasi ini dapat dikenal,

pembuat menggunakan basic warna dari rakun, yakni abu-abu dan ada unsur putihnya.

Pada tubuhnya, terlihat ada

tekstur painting.

Menambahkan

shadow agar terasa depth dari tubuh rakun itu sendiri.

Karena anjing laut memang

memiliki bentuk dasar bulat, maka ilustrasinya pun mengikutinya.

Detail warna pada ilustrasi juga

tidak jauh beda, namun disimplifikasikan.

Corak pada tubuh anjing laut

dibuat dalam beberapa bentuk geometri, seperti lingkaran dan segitiga.

Keterangan di atas menunjukkan bagaimana para desainer

mensimplifikasikan aset desain tersebut, namun tetap dapat dikenal oleh para

penonton. Hal ini membuktikan apa yang telah dikatakan Tillman (2011) bahwa

bentuk juga dapat digunakan untuk menceritakan mengenai dirinya sendiri dan

tentang karakter tersebut. Selain itu, desain yang telah diciptakan sesuai dengan

teori Clum (2013) mengenai bagaimana desain yang telah disimplifikasikan harus

minim dan simpel. Dengan menggunakan bentuk geometri dasar dan dengan

56 penggunaan garis, desain tersebut terlihat lebih simpel dan tidak realistis, namun tetap dapat dikenal oleh penonton. Selain itu, agar dapat mudah dikenal oleh penonton, warna dari foto asli tidak perlu diubah dengan sangat drastis, sehingga dapat diketahui oleh penonton.

3.4. Proses Perancangan

Berdasarkan acuan di atas, penulis menemukan cara mendesain aset flora dan fauna dengan menggunakan teknik simplifikasi, elemen desain, dan juga prinsip desain.

Dilansir dari teori Hsu dan Wang (2018), cara mensimplifikasikan desain dapat dilakukan dengan cara menggunakan outline originalnya dan juga Clum (2013) menambahkan bahwa desain tersebut harus minim dan simpel. Namun, perlu diperhatikan kembali agar penonton dapat mengetahui dan mengenali desain atau objek aslinya. Sehingga penonton dapat menangkap isu yang diangkat yakni kebakaran hutan dan juga mengetahui lebih lagi mengenai korban flora dan fauna akibat kebakaran hutan tersebut.

Penggunaan beberapa teori dari prinsip dan elemen desain juga sangat dibutuhkan dalam perancangan aset ini. Seperti yang Sloan (2015) telah katakan, garis dan bentuk merupakan dua hal yang sangat penting dan umum yang sering digunakan dalam pembuatan karakter (hlm. 26). Pada film The Secret of Kells, aset pepohonannya memiliki pattern yang direpetisi dan tekstur pada dedaunannya dan batangnya.

Pada dedaunannya, pembuat film tersebut menggunakan bentuk dasar dari

pepohonan tersebut. Selain itu, dalam pepohonannya memiliki garis-garis yang

memberikan informasi lebih mengenai jenis pohon tersebut. Kemudian, batang dari

57 pohon tersebut memiliki tekstur dan corak yang berbeda-beda. Hal ini agar penonton pun juga mengetahui perbedaan pohon satu dengan yang lainnya. Pada acuan Batik Girl, menggunakan warna yang cenderung lebih pucat, dan aset floranya pun tidak seramai The Secret of Kells. Acuan ini menggunakan pattern yang cenderung lebih kecil dan teratur, dan memberikan identitas pohon tersebut.

Selain itu, untuk memberikan suasana yang cocok sesuai dengan mood yang telah ditentukan, perlu menggunakan color palette yang sesuai. Seperti yang telah dikatakan oleh Blazer (2016), warna memiliki kekuatan untuk mengekspresikan emosi dan menunjukkan arti sebuah karya secara keseluruhan. Penulis juga merancang scene pada 1,2,4, dan 5 sesuai dengan referensi hutan rawa gambut seutuhnya.

Pada acuan fauna, penulis mengumpulkan beberapa gambar ilustrasi yang menggunakan pattern dan bentuk geometri yang dasar. Pada acuan tersebut, penulis menemukan bahwa aset fauna dapat diambil bentuk dasar geometrinya dan menggunakan warna aslinya atau yang menyerupainya agar tetap dapat dikenal oleh penonton atau pengamat. Aset tersebut dapat diberikan garis tambahan untuk menambahkan detail pada aset tersebut, dan dapat memberikan identitas yang lebih jelas dan menunjukkan ciri khas dari hewan tersebut.

Dari penemuan tersebut, penulis memulai merancang aset flora dan fauna.

Perancangan ini dibagi ke dalam dua bagian; flora dan fauna. Pada aset flora, juga

perlu diperhatikan mood pada scene tersebut. Selain itu, perancangan aset flora ini

juga menggunakan penyederhanaan bentuk dan pattern yang berepetisi. Berikut

adalah proses perancangannya.

58

3.4.1 Proses Perancangan Aset FloraPada tahap pertama, penulis mulai mengeksplorasi aset flora dengan beberapa referensi yang telah dikumpulkan dalam acuan. Namun, penulis belum mendalami riset mengenai jenis pepohonan yang ada di Kalimantan, khususnya di hutan rawa gambut. Berikut adalah beberapa eksplorasi yang telah dibuat oleh penulis.

Gambar 3.8. Eksplorasi Pertama Aset (Dokumentasi Pribadi)

Desain di atas sangat dipengaruhi oleh gaya dari Batik Girl. Sehingga dapat dilihat bahwa repetisi pattern garis pada dedaunan dan juga pada batangnya sangat mirip. Namun, tidak ada unsur orisinalitas dan tidak ada referensi gambar aslinya.

Sehingga, penulis kemudian menggali lagi dengan referensi nyata pepohonan yang tinggal pada hutan rawa gambut Kalimantan Tengah. Namun, karena kurangnya foto referensi nyata pada pepohonan, penulis hanya dapat mengumpulkan beberapa yang dapat mempertunjukkan pohonnya secara utuh. Berikut adalah eksplorasinya sesuai dengan jenis pohonnya.

1. Kambasira

59 Kambasira (Ilex cymosa Blume) merupakan salah satu pohon yang penulis pilih karena fiturnya yang unik, dimana foto referensinya memiliki bentuk pohonnya mirip dengan bentuk buah mangga. Berikut adalah ciri-ciri pohon kambasira (Thomas, 2011, hlm. 43).

Batang pohon memiliki warna campuran dari putih dan abu-abu

Tinggi pohon mencapai 10-15 meter.

Daun bulat, memanjang dan memiliki warna hijau tua.

Memiliki buah kecil yang berbentuk bulat dan berwarna merah.

Memiliki kulit pohon yang tipis dengan warna krem hingga putih.

Gambar 3.9. Foto Referensi Pohon Kambasira (Thomas, 2011, hlm. 42)

60

Gambar 3.10. Foto Referensi Pohon Kambasira(Anonymous, n.d., https://live.staticflickr.com/7461/30002127670_3e831d2a86.jpg)

Dari informasi yang telah didapatkan, penulis dapat mulai

merancang desain. Penulis terlebih dahulu melakukan sketsa dengan motif

atau pattern yang direpetisi yang cocok dengan ciri-ciri yang telah

didapatkan. Pada refensi foto yang telah didapatkan, penulis menemukan

bahwa ada area gelap (shadow) pada bagian bawah pohon. Hal ini kemudian

dicatat oleh penulis agar pohon tersebut memiliki kesan depth. Berikut

adalah perancangan aset penulis.

61

Gambar 3.11. Sketsa Aset Pohon Kambasira(Dokumentasi Pribadi)

Dilihat dari eksplorasi perancangan aset, penulis menemukan bahwa bentuk dasar dari pohon kambasira sendiri mirip dengan bentuk buah mangga dan memiliki bentuk organik. Sehingga, penulis eksplorasi dari bentuk daunnya dan memilih bentuk mana yang lebih menyerupai dengan foto referensi. Pada foto referensi tersebut, buah dari pohon tersebut tidak dapat terlihat, namun kesan fluffiness dari pohon tersebut sangat terlihat.

Sehingga, penulis merancang bentuk simplifikasi dari daun tersebut. Penulis memulai dengan menggambar ulang daun pohon tersebut, namun penulis merasa daun tersebut kurang sederhana. Sehingga, penulis mencoba dengan menggunakan satu garis yang membentuk ‘w’ terbalik atau membuat bentuk

‘n’ atau setengah oval agar memiliki kesan fluffy dan lebat. Kemudian,

penulis mencoba menaruh pattern garis tersebut pada daun kambasira.

62 Penulis sebelumnya memilih warna daun biru agar tidak menabrak dengan warna daunnya yang berwarna hijau. Penulis kemudian merancang batang pohon dan menggunakan warna abu-abu kecokelatan. Bentuk batang tersebut tetap tegak dan tinggi. Kemudian salah satu ciri-ciri dari pohon kambasira adalah memiliki kulit pohon pohon yang tipis dan memiliki warna krem dan putih. Kemudian penulis membuat dua variasi pattern pada batang pohon tersebut, dengan menggunakan garis vertikal dan horizontal.

Berikut adalah perancangan yang telah dilakukan.

Gambar 3.12. Eksplorasi Aset Pohon Kambasira

(Dokumentasi Pribadi)

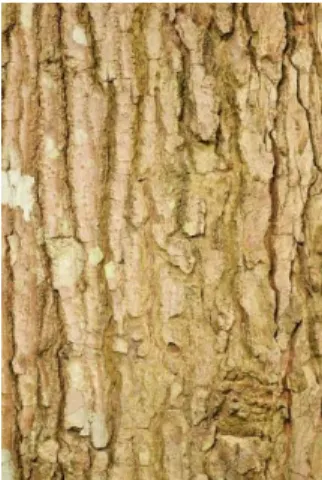

Dari gambar tersebut, penulis perlu meriset kembali bagaimana kulit

pohon terlihat. Berikut adalah hasil pencarian kulit pohon.

63

Gambar 3.13. Foto Referensi Kulit Pohon(Nuzrath, 2013, https://cdn.pixabay.com/photo/2013/12/04/12/19/tree-bark- 223390_960_720.jpg)

Karena kulit pohon tersebut menggunakan mayoritas garis vertikal, maka penulis menggunakan garis vertikal dalam batang kambasira tersebut.

Selain itu, tekstur pada daun pepohonan menggunakan painting dengan warna campuran hijau dan kuning atau dari hijau tua ke muda dengan gradasi. Berikut adalah tekstur yang penulis gunakan untuk tekstur daun pohon kambasira.

Gambar 3.14. Tekstur Pohon Kambasira (Dokumentasi pribadi)

64 Bagian bawah dedaunan memiliki bentuk lingkaran dengan warna hijau tua untuk memberikan depth pada pohon tersebut. Maka, berikut adalah desain final yang telah penulis tetapkan beserta dengan color palette yang digunakan.

Gambar 3.15. Desain Final Pohon Kambasira (Dokumentasi Pribadi)

2. Gelam

Gelam (Melaleuca leucadendra) merupakan pohon yang juga terletak pada

hutan rawa gambut, Kalimantan Tengah. Berikut adalah foto referensi

beserta dengan ciri-cirinya.

65

Gambar 3.16. Foto Referensi Pohon Gelam(Thomas, 2011, hlm. 20)

Gambar 3.17. Foto Referensi Pohon Gelam

(Ellennby Tree Farm Pty Ltd, n.d., https://ellenbytreefarm.com/cms- content/products/scaled-melaleuca-leucadendra-weeping-paper-bark-5362e3338d775.jpg)

66

Batang pohon berwarna putih dan memiliki kulit pohon tebal

berwarna coklat krem yang berlapis-lapis.

Pohon ini mencapai ketinggian 15-20 meter.

Daunnya tidak terlalu lebat.

Memiliki bunga putih yang tumbuh di pucuk ranting.

Memiliki buah kecil berwarna coklat dan keras.

Dari informasi yang telah didapatkan, penulis kemudian melakukan sketsa terhadap aset ini. Berikut sketsa yang telah dibuat.

Gambar 3.18. Sketsa Pohon Gelam (Dokumentasi Pribadi)

Dari sketsa tersebut, penulis melihat bahwa karena pohon ini

memiliki daun yang tipis dan batangnya dapat mudah terlihat, maka penulis

67 merancangkan batang dan ranting-ranting dari pohon tersebut terlihat.

Berdasarkan gambar referensi yang penulis dapatkan, pohon tersebut juga memiliki cabang di bagian tengah pohonya dan dapat ditambahkan pada batang tersebut. Dengan sketsa tersebut, penulis dapat merancang beberapa desain. Berikut adalah hasilnya.

Gambar 3.19. Eksplorasi Desain Pohon Gelam (Dokumentasi Pribadi)

Pada pohon ini, penulis mencoba membuat bentuk pohonnya lebih

curvy daripada pohon lainnya karena mendapat inspirasi dari salah satu

referensi visual. Namun, perancangan batang pohon ini tidak memiliki arti

apa-apa dan dapat membingungkan penonton dan sehingga tidak dapat

dikenal oleh penonton. Walaupun seharusnya garis ataupun bentuk dapat

memberikan identitas dan informasi lebih mengenai aset tersebut, apabila

garis atau bentuk itu sangat berbeda dengan aslinya, maka tidak dapat

68 dikenal oleh penonton. Sehingga, penulis melakukan revisi dengan bentuk batang tersebut dan membuatnya lebih tegak. Berikut adalah hasil revisian penulis.

Gambar 3.20. Eksplorasi Ketiga Pohon Gelam (Dokumentasi Pribadi)

Penulis menggunakan pattern yang hampir sama dengan dedaunan

pada pohon kambasira. Penulis menggunakan pattern garis tersebut karena

dilihat dari kulit batang pada foto referensi. Namun, karena foto referensi

yang didapatkan kurang jelas dan tidak memiliki informasi lebih, maka

penulis mencari referensi gambar yang lain. Berikut adalah referensi

batang yang penulis telah temukan.

69

Gambar 3.21. Referensi Batang Pohon Gelam(https://s3.bukalapak.com/img/8955853892/large/Kayu_Putih_Gelam.j pg)

Dapat dilihat lebih jelas bahwa pohon galam memiliki kulit pohon dan memiliki corak yang tidak beraturan. Sehingga, perlu direvisi kembali corak yang dibuat. Karena corak tersebut sangat tidak beraturan, maka perlu menggunakan bentuk yang lebih tidak beraturan. Selain itu, corak tersebut mayoritas mengarah ke atas, sehingga aset pun harus diperbaiki kembali. Ditemukan pula bahwa ketebalan pohon galam ini tipis dan harus disesuaikan kembali terhadap rasio pohon dengan manusia.

Bagian dedaunan ini memiliki pattern garis berwarna putih yang

memiliki bentuk yang hampir sama dengan pohon kambasira, namun

mengarah ke bawah dan sedikit miring. Hal ini dibuat untuk

merepresentasikan bunga yang terdapat pada ujung ranting dari pohon

70 tersebut. Namun, garis tersebut tidak mencerminkan bunga sebenarnya pada pohon galam. Sehingga perlu direvisi kembali. Berikut adalah sketsa dan juga hasil desain akhir.

Gambar 3.22. Sketsa Batang dan Daun (Dokumentasi Pribadi)

Gambar 3.23. Eksplorasi Keempat Pohon Gelam (Dokumentasi Pribadi)

71 Dengan melihat jenis daun yang terdapat pada pohon ini, penulis menyederhanakannya dengan menggunakan dua garis. Hal ini dilakukan dari tahap pertama, yakni menggunakan outline pada foto aslinya dan sesuai dengan teori Hsu dan Wang (2018). Namun, agar aset flora ini memiliki konsistensi, maka penulis mengganti pattern pada batang pohon tersebut dengan menggunakan outline dengan tekstur yang sama pada pohon lainnya. Berikut adalah desain pada pohon galam ini.

Gambar 3.24. Eksplorasi Kelima Pohon Gelam (Dokumentasi Pribadi)

Namun, setelah direvisi kembali, pattern pada desain gambar di atas

dapat disimplifikasi lagi. Sehingga penulis mendesain kembali desain

sebagai berikut.

72

Gambar 3.25. Desain Final Pohon Gelam(Dokumentasi Pribadi)

Pattern di atas hampir mirip dengan desain pattern pada sebelumnya. Namun, yang membedakannya adalah perbedaan bentuk yang tidak tetap dan tidak mirip dengan desain pattern daun Kambasira.

Terakhir, penulis menggunakan tekstur warna hijau kekuningan yang pucat karena dari hasil referensi foto, daunnya terlihat lebih pucat dari pohon lainnya. Sehingga, penulis menggunakan tekstur pohon sebagai berikut.

Gambar 3.26. Tekstur Pohon Gelam (Dokumentasi Pribadi)

73

3. MahangMahang (Euphorbiaceae) atau disebut juga dengan Macaranga pruinosa merupakan pohon yang juga ditemukan di hutan rawa gambut. Namun, penulis hanya dapat mengumpulkan satu foto yang menunjukkan pohon secara keseluruhan. Berikut adalah ciri-ciri yang penulis temukan sebagai berikut.

Gambar 3.27. Foto Referensi Pohon Mahang (Thomas, 2011, hlm. 58)

Pohon ini memiliki tinggi yang dapat mencapai 25 meter atau

bahkan lebih.

Batang pohon berwarna putih hingga keabu-abuan.

Pohon ini menghasilkan buah yang berbentuk kapsul dan memiliki

warna hijau-kekuningan.

74

Daunnya berwarna hijau dan dibagi menjadi tiga bagian.

Berdasarkan dari informasi di atas, penulis membuat sketsa desain.

Berikut adalah sketsa yang telah dibuat.

Gambar 3.28. Sketsa Pohon Mahang (Dokumentasi Pribadi)

Pada sketsa yang telah dibuat, penulis melihat bahwa bentuk dasar geometri dari pohon ini adalah bentuk lingkaran. Selain itu, seperti pohon kambasalam, pohon ini juga memiliki daerah gelap (shadow) di bagian bawah pohonnya. Hal ini dapat dimasukkan ke dalam desain pohon. Selain itu, daun pada pohon mahang merupakan daun yang terbagi menjadi tiga.

Penulis kemudian melakukan eksplorasi untuk mensimplifikasikan bentuk

daun yang telah terbagi menjadi tiga bagian. Agar membuat dedaunan ini

berbeda dengan daun pada pohon kambasira dan mahang, penulis akhirnya

memutuskan untuk menggunakan tanda panah sebagai bentuk

75 penyederhanaan pada daun pohon mahang. Berikut adalah hasil eksplorasi aset desain yang telah dilakukan.

Gambar 3.29. Eksplorasi Desain Pohon Mahang (Dokumentasi Pribadi)

Dari eksplorasi di atas, penulis melihat bahwa panah yang menunjuk

ke atas lebih sesuai karena sesuai dengan hasil sketsa yang telah dilakukan

dan sesuai dengan daun aslinya. Pattern pada batangnya dapat dilihat dari

batang aslinya yang memiliki noda yang kecil, sehingga penulis

menyederhanakannya dengan menggunakan bentuk lingkaran yang tidak

beraturan dan hanya memakai outline-nya saja. Karena bagian daun dari

pohon ini berwarna hijau kekuningan yang tidak beratur, penulis

menggunakan tekstur dan desain final dari aset pohon mahang sebagai

berikut.

76

Gambar 3.30. Tekstur Pohon Mahang(Dokumentasi Pribadi)

Gambar 3.31. Desain Final Pohon Mahang (Dokumentasi Pribadi)

Dari informasi yang telah didapatkan, mengenai tinggi dan bentuk dari

masing-masing pohon, penulis membuat perbandingan tinggi dengan menggunakan

ukuran terkecil masing-masing pohon. Selain itu, penulis membandingkan tinggi

pohon dengan ukuran manusia yang memiliki tinggi 160 cm. Penulis juga

menggunakan skala 1 cm : 100 cm agar dapat sesuai dengan ukuran aslinya. Berikut

adalah perbandingan pohon dengan manusia.

77

Gambar 3.32. Perbandingan Pohon(Dokumentasi Pribadi)

3.4.2 Proses Perancangan Aset Fauna

1. Orang utan

Pada perancangan orang utan, penulis menggunakan orang utan Borneo (Pongo pygmaeus) yang sangat terkenal dan sering ditemukan di Kalimantan. Perancangan aset orang utan terbagi lagi menjadi dua; ibu dan anak orang utan. Berikut adalah fakta seputar orang utan yang telah dikumpulkan.

Tabel 3.3. Informasi Orang Utan

Keterangan Orang utan betina dewasa Anak orang utan Tinggi

1-1,2 meter Kurang lebih 60 cm

Berat

48 – 55 kg -

Deskripsi Fisik

Memiliki tubuh kecil dengan rambut pendek

berwarna coklat kemerah-merahan yang gelap

(Kuswanda, 2014, hlm. 29).

78

Panjang lengan lebih panjang dan kuat daripada

kakinya, dan bisa mencapai dua meter.

Dari tabel di atas, penulis kemudian dapat merancang aset dengan mengumpulkan beberapa referensi foto dan ilustrasi yang kemudian digunakan untuk membuat moodboard agar dapat mendapatkan warna yang mencerminkan orang utan. Berikut adalah moodboard yang telah dibuat dan juga sketsa yang telah penulis lakukan.

Gambar 3.33. Moodboard Orang Utan (Dokumentasi pribadi)

79

Gambar 3.34. Sketsa Orang Utan(Dokumentasi pribadi)

Penulis merancang desain orang utan betina dewasa terlebih dahulu dan menemukan bahwa basic body shape dari orang utan ini adalah kotak atau segi lima. Penulis kemudian bereksplorasi terhadap bentuk tersebut dan dapat dilihat pada kotak berwarna kuning. Pada desain pertama, bentuk badan orang utan betina dewasa ini berdasarkan dari bentuk geometri kotak. Namun, desain pertama ini membuatnya menjadi terlihat lebih maskulin daripada sebelumnya. Hal ini dikarenakan kotak memiliki persepsi mengenai stabilitas, keamanan, dan kejantanan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kesan orang utan betina yang sebenarnya.

Sehingga, penulis mencoba menggunakan bentuk dasar lingkaran.

Pada eksplorasi bentuk dasar lingkaran, orang utan ini memiliki

kesan yang lebih friendly dan ada rasa kesenangan, seperti yang telah

80 dikatakan Tillman (2011). Terakhir, penulis ingin mencoba menggunakan dasar bentuk segitiga terbalik, dimana sudutnya ada di bawah. Namun, hal ini tetap membuat kesan dari orang utan menjadi kuat seperti bentuk dasar kotak. Tillman (2011) mengatakan bahwa segitiga sendiri memiliki makna agresif dan konflik. Penulis kemudian menggunakan bentuk dasar lingkaran agar orang utan betina ini lebih sesuai dengan konsep. Berikut adalah beberapa eksplorasi yang telah penulis buat.

Gambar 3.35. Desain Awal Orang Utan

(Dokumentasi Pribadi)

Gambar di atas merupakan eksplorasi pertama yang telah dilakukan.

Warna yang digunakan terasa lebih pucat dan keruh. Pada wajah orang utan ini, di bawah matanya penulis berikan dua garis untuk menunjukkan kantong mata yang ada pada orang utan, dan juga membuat garis di atas mata untuk menandakan rongga mata yang pada dalam kepala orang utan.

Untuk memberikan kesan depth pada rongga mata, penulis memberikan

warna gradasi berwarna abu-abu gelap dan memberikan efek grain. Pada

badan orang utan ini, penulis juga menggunakan efek grain agar

menambahkan depth pada area badan, dan juga memberikan tekstur garis

81 yang kasar. Garis ini menggunakan outline default dari pen tool. Selain itu, badan orang utan ini masih memiliki sudut-sudut yang sedikit tajam.

Ekstrom (2013) juga mengatakan bahwa bentuk lingkaran memberikan kesan yang aman dan friendly (hlm. 6). Sehingga, penulis memutuskan untuk mengeksplorasi kembali aset orang utan betina ini.

Berikut adalah hasil eksplorasi yang telah dilakukan.

Gambar 3.36. Desain Kedua Orang Utan

(Dokumentasi Pribadi)

Penulis merancang desain tubuh dari orang utan ini memiliki bentuk

yang lebih rounded agar mendapatkan kesan friendly tersebut. Kemudian,

pada bagian wajahnya, penulis menghilangkan dua garis kantong mata

pada desain pertama agar tidak terkesan terlalu tua dan lelah. Kemudian,

penulis juga mengganti rongga matanya dengan gradasi warna abu-abu tua

tanpa efek grain. Kemudian, warna orang utan ini juga diganti menjadi

warna coklat kemerahan yang lebih muda. Pattern pada tubuh orang utan

juga diganti warnanya dan menyesuaikan dengan daerah gelap orang utan

tersebut. Pada daerah gelap orang utan tersebut, garis tersebut memiliki

82 warna yang lebih terang, sedangkan pada daerah yang terang, garis memiliki warna yang lebih gelap. Hal ini dilakukan agar garis pada orang utan tersebut terlihat dengan jelas. Kemudian, penulis juga menambahkan sepasang telinga pada orang utan dengan efek gradasi dan grain. Sehingga berikut adalah desain final dari orang utan betina dewasa.

Gambar 3.37. Desain Final Orang Utan

(Dokumentasi Pribadi)

Kemudian pada perancangan aset bayi orang utan, penulis melihat kembali dari foto-foto referensi dan moodboard yang telah dikumpulkan.

Bayi orang utan tersebut memiliki daerah berwarna krem pada daerah mata

dan juga mulutnya. Sehingga perlu ditaruh ke dalam aset desain ini. Berikut

adalah hasil eksplorasi desain.

83

Gambar 3.38. Desain Awal Anak Orang Utan(Dokumentasi Pribadi)

Pada perancangan ini, penulis menggunakan warna yang hampir sama dengan aset desain orang utan betina tersebut namun memiliki warna badan yang lebih muda. Penulis juga membuat rambut bayi ini berbeda dengan betina dewasa tersebut. Pada referensi foto, bayi orang utan ini memiliki rambut tipis yang jabrik ke atas. Sehingga, penulis membuat rambut bayi orang utan tersebut dengan tiga bentuk dasar segitiga yang membuat kesan rambut tersebut menjadi jabrik-jabrik. Kemudian, penulis juga menambahkan beberapa garis yang sama dengan yang ada pada sekeliling tubuh bayi orang utan tersebut. Kemudian, sama seperti pada orang utan betina dewasa, ada garis-garis pada tubuh bayi orang utan tersebut dan memiliki warna coklat gradasi agar dapat menunjukkan shadow dari tubuh.

Penulis kemudian juga merevisi bagian telinga dari bayi orang utan tersebut dengan menggunakan warna gradasi dan memiliki efek grain.

Sehingga, berikut adalah desain dari bayi orang utan tersebut.

84

Gambar 3.39. Desain Kedua Anak Orang Utan(Dokumentasi Pribadi)

Namun, saat diperiksa kembali, terdapat beberapa hal yang dapat diubah agar aset anak orang utan ini mencerminkan pada anak orang utan pada aslinya. Terdapat kesalahan pada warna telinga anak orang utan tersebut. Berdasarkan foto referensi tersebut, anak orang utan seharusnya memiliki warna telinga krem yang mirip dengan warna pada bagian mata dan mulutnya. Maka dari itu, sesuai dengan penyesuaian yang telah dilakukan, berikut adalah desain final pada anak orang utan.

Gambar 3.40 . Desain Final Anak Orang Utan 2. Bekantan

85 Penulis juga merancang aset desain bekantan berdasarkan foto yang telah didapatkan dan juga data yang diperoleh. Berikut adalah data dan gambar yang telah diperoleh.

Gambar 3.41. Foto Referensi Bekantan

(Kok, n.d., https://www.flickr.com/photos/jakok/13607188134/sizes/l) Tabel 3.4. Informasi Bekantan

Keterangan Jantan Betina

Tinggi 66-72 cm 53-61 cm

Berat 16-23 kg 7-11 kg

Penulis kemudian membuat moodboard dan style guide dari

beberapa referensi yang dikumpulkan.

86

Gambar 3.42. Moodboard Bekantan(Dokumentasi Pribadi)

Gambar 3.43. Sketsa Bekantan (Dokumentasi Pribadi)

Dalam motion graphic ini, penulis menggunakan bekantan jantan dewasa yang memiliki ciri khas dengan hidungnya yang besar dan pipih.

Penulis kemudian mencoba mencari warna dari foto referensi bekantan,

87 dan menemukan bahwa warna krem, coklat, dan putih. Dari referensi di atas, penulis merancang desain sebagai berikut.

Gambar 3.44. Desain Awal Bekantan

(Dokumentasi Pribadi)

Pada desain ini, penulis menonjolkan hidungnya dengan outline

dan membuat warna tubuhnya gradasi karena badan bekantan memiliki

warna yang berbeda-beda. Namun, pada desain ini, tekstur dari badannya

tidak terlihat. Karena bekantan memiliki bulu yang lebih pendek daripada

orang utan, maka tidak dapat menggunakan garis yang dapat

mencerminkan rambut. Sehingga, penulis menambahkan efek dissolve

pada after effect dan memainkan warnanya agar dapat menambahkan

shadow dan tekstur. Berikut adalah hasil final dari bekantan.

88

Gambar 3.45. Desain Final Bekantan(Dokumentasi Pribadi)

Dengan efek tersebut, penulis dapat memberikan efek tekstur ke dalam tubuh dari bekantan. Pada desain pertama, warna abu-abu pada lengan tidak memiliki gradasi, sehingga tidak ter-blend dengan baik.

Sehingga, pada hasil revisi tersebut, penulis membuat warna abu-abu pada lengan tersebut menjadi gradasi. Kemudian, pada referensi foto bekantan, daerah wajah bekantan memiliki warna putih yang mengelilingi wajahnya.

Sehingga, perlu ditambahkan pada desain final bekantan.

3. Tarsius bancanus

Penulis juga kemudian mencari gambar referensi dan moodboard pada

hewan ini. Berikut adalah gambar referensi yang telah penulis kumpulkan.

89

Gambar 3.46. Foto Referensi Tarsius Bancanus(Fernandez, 2011, https://www.flickr.com/photos/rferdiez/5567181161/)

Pada referensi di atas, penulis menemukan beberapa fakta mengenai

hewan ini. Tarsius memiliki panjang tubuh mencapai 12 cm dengan berat

122 – 134 gram. Mereka memiliki ciri khas mata yang sangat besar dan bulu

di badan mereka memiliki warna abu-abu kecoklatan. Ekor mereka

memiliki panjang dua kali lipat dari overall panjang dari kepala hingga

tubuhnya. Dari fakta tersebut, penulis mencari mengumpulkan beberapa

foto menjadi moodboard sebagai berikut.

90

Gambar 3.47. Moodboard Tarsius(Dokumentasi Pribadi)

Gambar 3.48. Sketsa Tarsius

(Dokumentasi Pribadi)

Dari foto referensi dan eksplorasi sketsa yang telah dikumpulkan, penulis menemukan bahwa bentuk dasar dari hewan ini adalah lingkaran.

Sehingga, dari bentuk lingkaran tersebut, penulis menggambarkan dua

sketsa yang terdapat pada gambar di atas. Namun, sketsa kedua (yang

91 kanan) lebih mirip dengan foto referensi tersebut. Sehingga, penulis menggunakan sketsa tersebut dan menentukan pilihan warna yang didapatkan dari foto referensi dan juga gambar ilustrasi. Dari keempat eksplorasi warna, warna kedua dan ketiga terlihat memiliki warna dominan abu-abu. Sedangkan pada warna keempat, warna krem dan coklat tersebut memiliki value yang hampir sama, sehingga tidak sesuai. Penulis kemudian menggunakan warna yang pertama, dimana warna cokelatnya terlihat dan warna matanya yang kuning tidak terlalu keruh dan pucat. Berikut adalah hasil eksplorasi desain aset.

Gambar 3.49. Desain Awal Tarsius (Dokumentasi Pribadi)

Namun, seperti dengan bekantan, tekstur pada bulu tersebut tidak

terlihat. Maka dari itu, penulis kemudian merevisinya dan memberikan efek

dissolve dan memberikan warna gradien yang lebih gelap agar lebih terlihat

depth pada tubuh tarsius ini. Berikut adalah hasil final dari tarsius.

92

Gambar 3.50. Desain Akhir Tarsius(Dokumentasi Pribadi)

4. Kucing Merah

Pada perancangan aset fauna terakhir, penulis mengumpulkan gambar referensi foto pada kucing merah ini. Berikut adalah gambar yang didapat.

Gambar 3.51. Foto Referensi Kucing Merah

(Anderson, n.d.,

https://wildlifeinborneoblog.weebly.com/uploads/5/5/4/6/55468745/5565858_orig.jpg)

Penulis juga menemukan beberapa fakta mengenai kucing merah itu

sendiri. Kucing merah ini memiliki berat 3 hingga 4 kg, dengan panjang

tubuh mencapai 49.5 – 57 cm. Warna bulu mereka adalah merah kecoklatan,

93 dengan tiga garis yang ada pada kepalanya. Dari fakta tersebut, kemudian dapat merancang sketsa dengan foto referensi dan beberapa gambar ilustrasi. Berikut adalah sketsa yang telah penulis lakukan.

Gambar 3.52. Sketsa Kucing Merah

(Dokumentasi Pribadi)

Dari eksplorasi tersebut, penulis menggambar sketsa anatomi dari

kucing tersebut dan mencoba menggambarkan bagaimana tulang pada

kucing tersebut. Penulis mencoba menggambarkan sketsa awal bentuk dari

kepala kucing merah ini. Penulis kemudian mendapat tiga bentuk dasar,

namun ketiga-tiganya terlihat seperti bentuk dasar dari tengkorak. Pada

referensi ilustrasi, kucing tersebut Kemudian, penulis mencoba

menggambarkan sketsa kucing merah ini dari kepala hingga ekor. Pada

sketsa tersebut, penulis memilih gambar kedua (yang ada di bawah), dengan

bentuk kepalanya memiliki dasar bentuk kotak.

94 Dari sketsa tersebut, penulis mengeksplorasi warna. Ada tiga warna yan penulis dapatkan dari foto referensi dan gambar ilustrasi. Pada warna paling bawah kanan, warna tersebut terlalu gelap. Sehingga, penulis menggunakan warna pada bawah kiri tersebut. Karena foto referensi yang dikumpulkan menunjukkan bahwa bagian dalam dari kucing merah ini berwarna putih, maka penulis menggunakan warna putih krem. Sehingga, dari sketsa tersebut, penulis merancang desain tersebut.

Gambar 3.53. Desain Awal Kucing Merah

(Dokumentasi Pribadi)

Karena pada adegan ini, kucing merah ini hanya terlihat bagian atasnya dengan kedua cakarnya. Pada desain ini, mukanya memiliki bentuk yang mendekati lingkaran. Namun, dengan bentuk kepala ini, kucing ini terlihat lebih gemuk. Pada bagian cakar, garis pemisahnya tidak beraturan dan memiliki warna hitam. Sehingga, hal ini juga perlu diperbaiki kembali.

Untuk membedakannya kembali, penulis kemudian memutuskan untuk

95 mengubah warna pada tangan kucing merah ini. Sehingga, berikut adalah hasil revisi kucing merah.

Gambar 3.54. Desain Kedua Kucing Merah

(Dokumentasi Pribadi)

Pada revisi ini, penulis mengubah bentuk mata menjadi bentuk segi

enam dengan ujung yang tumpul – sehingga membuat muka dari kucing

merah lebih proporsional. Kemudian, penulis juga menyederhanakan mata

dari kucing tersebut, sehingga memiliki bentuk yang lebih sederhana. Pada

cakar kucing ini, penulis juga mengganti warna menjadi warna putih krem,

sehingga dapat lebih terasa perbedaannya. Namun, penulis ingin mengganti

tempat shadownya dan memberikan tekstur grain yang lebih lagi. Sehingga,

berikut adalah hasil desain final yang telah ditetapkan pada kucing merah.

96

Gambar 3.55. Desain Final Kucing Merah(Dokumentasi Pribadi)

Pada desain final di atas, penulis menggunakan efek dissolve pada After Effect. Penulis juga menambahkan bagian tubuh yang terkena cahaya agar memiliki efek tekstur yang lebih.

Dari informasi yang telah didapatkan, penulis membuat perbandingan tinggi

masing-masing hewan. Selain itu, penulis membandingkan tinggi hewan dengan

ukuran manusia yang memiliki tinggi 160 cm. Penulis juga menggunakan skala 1

cm : 10 cm agar dapat sesuai dengan ukuran aslinya. Berikut adalah perbandingan

hewan dengan manusia.

97

Gambar 3.56. Perbandingan Tinggi Hewan(Dokumentasi Pribadi)

3.4.3 Proses Perancangan per Scene

Pada perancangan per scene ini, penulis menyesuaikan dengan referensi hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan. Berikut adalah referensi foto hutan rawa gambut secara utuh.

Gambar 3.57. Referensi Hutan Rawa Gambut Kalimantan Tengah

(Butler, 2014, https://mongabay-images.s3.amazonaws.com/780/indonesia/kalteng_0386.jpg)

Gambar 3.58. Referensi Hutan Rawa Gambut Kalimantan Tengah

(Butler, 2013, https://mongabay-images.s3.amazonaws.com/1200/indonesia/kalteng_0691.jpg)

98 Dilihat dari gambar di atas, hutan rawa gambut ini memiliki semak-semak yang banyak, pohon kecil dan pohon yang besar juga. Kedua foto tersebut juga memiliki warna dominan hijau. Selain itu, ada pula beberapa tumbuhan kecil yang ada pada tanah dan sekeliling pohon tersebut. Dari referensi di atas, penulis kemudian menerapkannya pada perancangan environment pada scene 1, 2, dan 3.

1. Scene 1

Pada scene 1, penulis ingin memberikan introduction atau perkenalan terlebih dahulu mengenai fakta pada Indonesia, sehingga sangat diperlukan untuk membuat storyboard terlebih dahulu untuk melihat dan mengeksplorasikan layout pada scene tersebut. Berikut adalah storyboard yang telah dirancang penulis.

Gambar 3.59. Storyboard Scene 1

(Dokumentasi Pribadi)

Pada storyboard di atas, penulis ingin memulainya dengan

menunjukkan langit-langitnya dan menyertai judul dari motion graphic ini,

yakni “Hangsunya Hutan Kita”. Kemudian, kamera tersebut panning ke

bawah dan menunjukkan pepohonan yang lebat tersebut. Pepohonan ini

99 akan dimasukkan perancangan aset flora yang telah dirancang. Dari layout ini, penulis kemudian merancangkan scene 1 sebagai berikut.

Gambar 3.60. Eksplorasi Pertama Scene 1

(Dokumentasi Pribadi)

Bagian tengah yang tersebut akan menjadi transisi terhadap scene 2.

Pada scene ini, bagian kanan, di mana pohon galam itu dapat terlihat sangat aneh karena melawan arus sendiri. Selain itu, penulis mendapatkan beberapa saran dari dosen penguji pra sidang 1, di mana pohon ini tidak memiliki kejelasan sendiri atas mengapa pohon ini harus curvy. Penulis kemudian merevisi scene ini dan juga memperbaiki asetnya yang telah sesuai dengan perancangan aset flora. Berikut adalah desain final pada scene 1.

Gambar 3.61. Desain Akhir Scene 1 (Dokumentasi Pribadi)

100 Untuk menambah kesan hutan pada scene ini, penulis menambahkan beberapa semak-semak dan juga tumbuhan liar yang ada pada samping kanan dan kiri. Selain itu, penulis juga menambahkan cahaya berwarna kuning yang tipis untuk menggambarkan cahaya matahari yang masuk melewati pepohonan. Penulis juga menggunakan warna dominan hijau karena hijau merupakan simbol dari pertumbuhan, alam (nature), kesegaran, kesuburan, dan ketenangan (Tillman, 2011, hlm. 113; Braha &

Byrne, n.d., hlm. 119). Agar memberikan suasana yang harmonis dan kenyamanan, penulis menggunakan skema warna analogus dan menggunakan warna hijau hingga biru (Cold colors) (Sloan, 2015, hlm. 37).

2. Scene 2

Sebelum merancang bagaimana peletakkan para aset, penulis merancang terlebih dahulu storyboardnya. Berikut adalah hasil storyboard yang telah dibuat.

Gambar 3.62. Storyboard Scene 2 (Dokumentasi Pribadi)

Pada scene 2, ada dua suasana yang berbeda, yakni sebelum api dan

setelah munculnya api. Sebelum penulis memasukkan aset binatangnya,

101 penulis merancang terlebih dahulu aset environment-nya. Berikut adalah hasil eksplorasi pertama pada scene 2.

Gambar 3.63. Desain Awal Scene 2 (Dokumentasi Pribadi)

Dapat dilihat dari eksplorasi pertama, warna tanah pada scene tersebut terlalu keruh dan motif lumpur pada environment ini memiliki value warna yang hampir sama dengan tanah tersebut. Pohon gelam pada gambar di atas memiliki bentuk lekuk-lekuk, sehingga membuat environment ini sangat tidak beraturan dan tidak konsisten. Sehingga, penulis memperbaiki aset environment ini menjadi sebagai berikut.

Gambar 3.64. Scene 2 (Dokumentasi Pribadi)

102 Penulis juga menggunakan beberapa motif lumut yang dapat dilihat pada kotak berwarna biru. Hal ini ditambahkan agar menambahkan kesan perhutanan. Selain lumut, penulis juga menambahkan beberapa batu besar dan kecil, dengan tekstur melingkar dan berupa garis-garis. Karena bebatuan tersebut memiliki tekstur yang keras, penulis menambahkan beberapa gambar tekstur berwarna abu-abu (baik yang muda maupun yang gelap). Berikut adalah tekstur yang digunakan.

Gambar 3.65. Tekstur Batu (Dokumentasi Pribadi)

Dari desain aset tersebut, penulis kemudian memasukkan aset fauna yang telah final dan menatanya. Penulis juga telah melakukan revisi desain flora yang sebelumnya belum dilakukan. Sehingga, berikut adalah desain final dari scene 2.

Gambar 3.66. Desain Final Scene 2

103

(Dokumentasi Pribadi)

Pada adegan ini, penulis juga menggunakan efek lens blur dan menggunakan warna yang lebih terang agar dapat terasa depth-nya.

Sehingga, motion graphic ini tidak terkesan flat. Warna environment pada scene ini juga menggunakan skema warna analogus, yang memberikan kesan keharmonisan dan kenyamanan (Sloan, 2015, hlm. 37). Karena pada scene ini memiliki pergantian mood, penulis menambahan warna oranye untuk memberikan distrupsi dalam scene tersebut akibat munculnya api di sekelilingnya. Berikut adalah scene yang memiliki api.

Gambar 3.67. Adegan Kebakaran Scene 2 (Dokumentasi Pribadi)

3. Scene 4

Pada scene 4, penulis menjelaskan mengenai fenomena El Nino, yang

merupakan salah satu alasan kebakaran hutan. Fenomena El Nino ini

memiliki kaitan erat dengan panasnya matahari dan cuaca. Sehingga,

penulis ingin menggambarkan matahari yang besar karena musim kemarau.

104 Penulis kemudian merancang scene tersebut dengan storyboard. Berikut adalah storyboard yang telah dirancang.

Gambar 3.68. Storybaord Scene 4

(Dokumentasi Pribadi)

Penulis menggunakan low angle karena penulis ingin mengunggulkan matahari tersebut dan memiliki kesan superior daripada penonton. Kemudian, penulis merancang shot sebagai berikut.

Gambar 3.69. Desain Awal Scene 4

(Dokumentasi Pribadi)

Pada perancangan ini, kesan matahari yang panas dan terik tidak terlihat pada perancangan ini. Penulis juga diberikan saran oleh dosen penguji pra sidang 1 untuk menambahkan efek terhadap mataharinya.

Sehingga, penulis membuat pada scene 4 ini.

105

Gambar 3.70. Desain Akhir Scene 4(Dokumentasi Pribadi)

Penulis menggunakan outline berwarna kuning merah dan oranye.

Kemudian, penulis juga menggunakan efek radial blur agar memiliki efek blur. Kemudian, penulis juga menggunakan efek cahaya pada bagian atas pada pepohonan tersebut, sesuai dengan arah cahayanya. Penulis menggunakan efek fractal noise dan menggunakan efek add agar dapat memberikan kesan yang lebih terang. Fractal noise pada pepohonan digunakan karena pepohonan tersebut digerakkan, maka efek cahaya pun juga harus gerak. Pada background, penulis juga memberikan warna gradien pada langit dengan bagian yang mendekati matahari berwarna kuning.

Sama seperti scene sebelumnya, penulis menggunakan skema warna analogus.

4. Scene 5

Pada scene 5, penulis menggunakan aset yang sama pada scene 4,

namun menggunakan skema warna yang berbeda. Berikut adalah rancangan

storyboard yang telah dibuat.

106

Gambar 3.71. Storyboard Scene 5(Dokumentasi Pribadi)

Dalam storyboard yang telah dibuat, penulis juga memakai api ada sekelilingnya. Sehingga, berikut adalah eksplorasi pertama yang penulis lakukan.

Gambar 3.72. Desain Scene 5

(Dokumentasi Pribadi)

Langit pada scene 5 penulis buat warna yang lebih gelap daripada

scene 5. Penulis juga menggunakan warna dominan biru pada scene ini

karena menurut Tillman (2011), warna biru memiliki arti kesedihan dan

kedinginan (coldness) (hlm. 112). Pepohonan tersebut tidak memiliki

dedaunan karena hal ini dikarenakan fenomena El Nino yang membuat

hutan menjadi kering. Selain itu, semak-semak tersebut juga hanya

menggunakan outline yang menandakan ranting pada semak-semak

tersebut. Namun, pada eksplorasi pertama ini, penulis belum menyertakan

107 efek lingkaran yang sama pada scene 4 dan juga api pada scene tersebut.

Penulis juga memperbaiki aset pepohonan tersebut.

Selain itu, penulis menggunakan ujung yang tajam agar dapat memberikan kesan ketegangan dan konflik (Tillman, 2011, hlm. 67).

Berikut adalah hasil eksplorasi final dari scene 5.

Gambar 3.73. Desain Akhir Scene 5

(Dokumentasi Pribadi)

Pada gambar di atas, penulis memberikan warna gradien kuning pada langitnya. Berbeda dengan scene 4, penulis menggunakan warna biru yang lebih gelap pada warna langitnya. Saat api yang muncul, warna pada langit dan sekelilingnya memiliki warna oranye. Berikut adalah hasil akhirnya.

Gambar 3.74. Adegan Kebakaran Scene 5 (Dokumentasi Pribadi)