MANAJEMEN BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI

Suatu Masukan Untuk Pasca Bencanadi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara

Ir. Supardiono Sobirin

Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS)

Ir. R.W. Triweko, M.Eng, Ph.D Universitas Katolik Parahyangan

Christiana Yuni Kusmiati, S.IP Universitas Katolik Parahyangan

I. PENDAHULUAN

Bencana yang terjadi di Aceh saat ini merupakan bencana yang bersifat kompleks. Gempa dan tsunami yang merupakan bentuk dari bencana geologi ini hanya merupakan sebagian dari bencana yang kasat mata dialami oleh masyarakat Aceh. Namun keadaan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat Aceh pasca bencana justru akan memiliki potensi untuk secara akumulatif memperparah keadaan bencana yang mereka alami sekarang ini. Masalah pengungsian, evakuasi korban bencana, pengiriman dan pengelolaan bantuan beserta isu politik yang berkembang menyertainya, penjarahan, pendataan, treatmen pengungsi, keberadaan HAM, dan sebagainya membuat situasi bencana ini tidaklah sederhana. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam sendi kehidupan sosial yang juga bercampur-baur dengan keadaan lingkungan fisik pasca bencana, telah benar-benar memperlihatkan kompleksitas bencana yang terjadi di Aceh. Kompleksitas bencana dan potensi masalah yang mungkin terjadi di wilayah bencana ini seringkali mengarahkan pertanyaan tentang kondisi manajemen bencana yang ada saat ini dan manajemen bencana seperti apa yang harus diaplikasikan di Aceh dan Sumatera Utara

II. MANAJEMEN BENCANA DI INDONESIA

Manajemen bencana pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai pengelolaan berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan untuk pencegahan, penjinakan atau mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi, baik sebelum, pada saat, maupun setelah kejadian bencana. (Pribadi dan Merati, 1996). Tindakan-tindakan tersebut pada umumnya meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang dapat teraktualisasi dalam bentuk sekumpulan kebijakan dan keputusan administratif maupun aktivitas-aktivitas yang bersifat operasional.

bantuan setelah bencana merupakan cerminan nyata dari kelemahan manajemen bencana di Indonesia.

Kelemahan manajemen bencana tersebut dapat dimungkinkan terjadi karena beberapa faktor. Pertama, lemahnya pemahaman akan manajemen bencana pada seluruh stakeholder yang ada baik pada level decision maker, pelaku formal dalam penanggulangan bencana maupun masyarakat. Manajemen bencana selama ini hanya dipahami secara elitis dilingkar akademisi, struktur Bakornas PBP yang merupakan institusi formal yang bertugas dalam penanggulangan bencana dan pemerhati lingkungan. Masyarakat pada umumnya awam terhadap konsep ini. Jikapun terdapat beberapa praktik tradisional mengenai manajemen bencana, namun kian hari pemahaman dan praktik tersebut kian luntur dan dianggap bukan hal yang penting untuk menjadi prioritas. Walaupun pemahaman akan manajemen bencana sudah ada meski pada tingkatan yang terbatas, namun pemahaman tersebut nampaknya lebih didominasi pada pemahaman manajemen bencana yang bersifat konvensional. (Paripurno, 2003). Dalam manajemen bencana konvensional, praktik pengelolaan bencana lebih memposisikan masyarakat sebagai objek yang pemahamannya beserta keterlibatannya di dalam pengelolaan bencana bukan merupakan sebuah keharusan. Manajemen bencana model inipun lebih menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang berperan dalam manajemen bencana. Dengan pemahaman demikian maka wajar jika masyarakat menjadi awam akan apa yang dimaksud dengan bahaya, bencana, faktor penyebab, dampak dalam skala yang luas hingga pada cara pencegahan dan penanggulangan yang benar dan tepat. Selama ini pemahaman tersebut hanya terbentuk berdasarkan self-perception. Kondisi ini tentulah membawa dampak pada lemahnya daya dukung bagi kegiatan manajemen bencana yang dilakukan.

Kedua, lemahnya kapasitas organisasi formal Bakornas PBP dalam manajemen bencana. Organisasi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang pembentukannya didasarkan pada Keppres No. 3 Tahun 2001 dan Keppres No. 111 Tahun 20011 ini merupakan organisasi yang memiliki tugas yang besar namun dengan kapasitas dan fleksibilitas yang amat terbatas. Keterbatasan kapasitas dan fleksibilitas ini dapat terjadi karena ketidakselarasan antara tugas dan tata kerja Bakornas PBP, keanggotaan serta sifat organisasi birokrasi. Dalam Keppres No. 3 Tahun 2001 nampak bahwa pada dasarnya Bakornas PBP memiliki tugas yang bukan hanya terfokus pada kondisi post-emergence atau pasca bencana melainkan juga sebagai badan yang bertugas untuk mengelola berbagai tindakan dalam rangka pencegahan bencana. Namun demikian dalam tata kerja yang termuat dalam keppres tersebut masih nampak bahwa tata kerja yang berlaku justru menunjukkan bahwa badan ini hanya berfungsi sebagai badan ad hoc yang bekerja dalam penanggulangan bencana dan pengungsi pasca bencana. Kondisi ini tentulah melemahkan kapasitas organisasi untuk menjalankan manajemen bencana secara optimal. Faktor yang kedua berkaitan dengan keanggotaan organisasi. Organisasi ini beranggotakan pejabat-pejabat struktural pemerintah pusat yang berkedudukan sebagai pimpinan departemen dan kementrian dan juga pejabat daerah yang berkedudukan sebagai kepala daerah. Kondisi ini tentulah menjadi kendala bagi totalitas penanganan manajemen bencana, mengingat tugas dan tanggungjawab utama mereka dalam posisi sebagai pejabat struktural pemerintahan yang tentunya sudah sangat kompleks. Selain itu keanggotaan tersebut juga memungkinkan

1 Keppres No. 111 Tahun 2001 merupakan revisi dari Keppres No. 3 Tahun 2001. Dalam Keppres ini

sulitnya koordinasi dalam tubuh Bakornas sendiri. Sebagai organisasi yang diisi oleh pejabat-pejabat pemerintah maka tugas manajemen bencana yang diembannya lebih condong bersifat birokratis yang lekat dengan kepatuhan dan struktur yang hierarkhis dan prosedur formal birokrasi sehingga fleksibilitas kerja sangat sulit dilakukan. Pertimbangan budget dan panduan legal basis yang seringkali menjadi sandaran kerja birokrasi, nampak menjadi kendala tersendiri bagi organisasi ini untuk dapat menjalankan fungsi sebagai aktor formal dalam manajemen bencana. Oleh karena itu, struktur Bakornas dirasakan terlalu sempit untuk mengurusi masalah bencana di negara kita. Hal itu tentulah merupakan kondisi yang memprihatinkan jika mengingat Indonesia merupakan negara dengan resiko bencana yang tinggi. Pengalaman peristiwa bencana di NAD dan Sumut ini haruslah dapat digunakan sebagai momentum untuk mereformasi manajemen bencana di Indonesia.

III. RESIKO BENCANA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

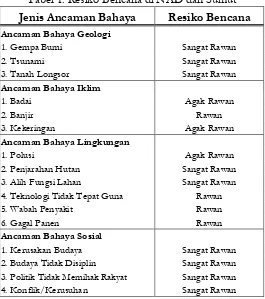

Mengingat bahwa bencana sebenarnya merupakan peristiwa yang dapat terjadi karena banyak faktor alam dan ulah manusia yang saling kait mengait, identifikasi terhadap aspek alam serta manusia dalam konteks sosial dan politik dapat memberikan indikasi mengenai tingkat kerentanan wilayah NAD dan Sumut terhadap bencana. Bencana alam geologi yang terjadi di kedua wilayah ini sebenarnya merupakan bencana yang telah berbaur dengan terjadinya bencana sosial yang menunjukkan indikasi kemungkinan terjadinya bencana yang kompleks. Kondisi alam yang ada serta situasi masyarakat dan kondisi sosial, politik (terutama untuk wilayah Aceh) telah membuat kedua wilayah ini sebagai daerah dengan resiko bencana yang tinggi. Jika diamati secara seksama bencana alam yang terjadi dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipologi bencana, yakni bencana alam geologi, bencana iklim, bencana lingkungan dan bencana sosial, seperti dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Resiko Bencana di NAD dan Sumut Jenis Ancaman Bahaya Resiko Bencana

Ancaman Bahaya Geologi

1. Gempa Bumi Sangat Rawan

2. Tsunami Sangat Rawan

3. Tanah Longsor Sangat Rawan

Ancaman Bahaya Iklim

1. Badai Agak Rawan

2. Banjir Rawan

3. Kekeringan Agak Rawan

Ancaman Bahaya Lingkungan

1. Polusi Agak Rawan

2. Penjarahan Hutan Sangat Rawan

3. Alih Fungsi Lahan Sangat Rawan

4. Teknologi Tidak Tepat Guna Rawan

5. Wabah Penyakit Rawan

6. Gagal Panen Rawan

Ancaman Bahaya Sosial

1. Kerusakan Budaya Sangat Rawan

2. Budaya Tidak Disiplin Sangat Rawan 3. Politik Tidak Memihak Rakyat Sangat Rawan

Dari kondisi iklim setelah pasca gempa dan tsunami yang menimpa, maka kedua wilayah ini juga masih harus menghadapi ancaman bahaya banjir yang rawan dan juga badai serta kekeringan dengan tingkat kerentanan dengan kategori agak rawan. Sementara itu wilayah ini juga rentan terhadap bahaya bencana lingkungan. Terdapat 5 bentuk ancaman bahaya bencana lingkungan yang mengancam masyarakat kedua wilayah. Penjarahan / perambahan hutan serta alih fungsi lahan merupakan dua bentuk ancaman bahaya lingkungan yang diindikasikan akan sangat rawan terjadi. Praktik-praktik penerapan teknologi tidak tepat guna dalam rangka pembangunan kembali kedua wilayah juga merupakan satu bentuk ancaman bencana lingkungan yang rawan terjadi. Belum lagi pencemaran lingkungan, kondisi gagal panen serta wabah penyakit yang menjadi situasi yang umum dialami oleh masyarakat di wilayah pasca bencana juga potensial terjadi disana. Tingkat kerentanan yang diindikasikan terdapat di daerah-daerah ini juga termasuk pada bentuk ancaman bencana yang amat vital yakni ancaman bencana sosial. Situasi politik yang tidak memihak rakyat dan konflik ataupun kerusuhan yang mungkin menyertai penataan kembali kedua wilayah ini pasca gempa dan tsunami. Sementara itu budaya tidak disiplin serta benih-benih kerusakan budaya lainnya yang telah ada dan mewarnai kehidupan masyarakat (terutama di wilayah Aceh) juga menjadi ancaman bahaya sosial yang rawan untuk memperparah kondisi bencana masyarakat. Keempat jenis ancaman bencana ini saling berinteraksi dan berakumulasi menjadi sebuah kondisi kerentanan yang membutuhkan pola manajemen yang tidaklah mudah.

IV. MANAJEMEN BENCANA UNTUK NANGGROE ACEH DARUSALAM DAN SUMATERA UTARA

Ketidakberdayaan atau menurunnya kapasitas merupakan gambaran umum yang seringkali nampak di setiap wilayah ataupun setiap komunitas yang telah tertimpa bencana. Gambaran itu pulalah yang nampak di NAD dan Sumut pasca bencana gempa dan tsunami.. Trauma yang luar biasa, hilangnya aset-aset sosial yang dimiliki komunitas, porak prandanya modal-modal fisik berupa infrastruktur dasar serta hilangnya sumber mata pencaharian, secara akumulatif telah menimbulkan suasana ketidakberdayaan yang sangat kompleks. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bencana gempa dan tsunami NAD dan Sumut telah menyebabkan hilangnya atau menurunnya kapasitas penduduk untuk menjalankan fungsi keindividuannya dan fungsi sosial mereka. Pemahaman akan kondisi ini menjadi hal penting yang mendasar dalam penentuan manajemen bencana di NAD dan Sumut.

Prinsip back to basic juga menjadi prinsip yang harus mendasari pola manajemen bencana di kedua wilayah. Dengan pemahaman akan tingkat kerentanan di kedua wilayah bencana ini, maka berbagai kebijakan maupun aksi pembangunan yang dilakukan harus dapat menyesuaikan dengan alam, meningkatkan kapasitas manusia dan tidak menghantarkan komunitas atau wilayah pada bencana. Prinsip demikian menjadi penting untuk menghindarkan diri dari resiko bencana di kedua wilayah.

Dengan pertimbangan kondisi NAD dan Sumut saat ini, yang sedang berada dalam suasana krisis, maka manajemen bencana di kedua wilayah lebih diarahkan pada upaya untuk penanggulangan situasi krisis yang disebabkan oleh bencana. Hal ini tentulah dilakukan dengan tidak mengabaikan upaya untuk menetapkan landasan keberdayaan serta kesiapan bagi warga wilayah NAD dan Sumut untuk menghadapi ancaman bencana, yang merupakan bagian dari tujuan manajemen bencana.

Berdasarkan pada ketiga prinsip yang telah dipaparkan di atas, maka model manajemen bencana pada fase penanggulangan bencana haruslah menjadi pola manajemen yang memfokuskan pada peningkatan kapasitas penduduk korban dalam rangka mengatasi krisis yang mereka hadapi, membangun kesiapan diri terhadap bencana dengan mendasarkan pada pilihan serta pertimbangan mereka yang bersesuaian dengan kondisi alam dan tanpa bersifat paksaan. Pemahaman manajemen bencana seperti ini hendaknya akan menempatkan penduduk NAD dan Sumut sebagai subyek dalam manajemen bencana. Oleh karena itu kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan hendaklah tidak bersifat reaktif tetapi lebih mendasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat NAD dan Sumut yang dilakukan secara seksama dan komprehensif. Dengan pola semacam ini maka berbagai tindakan penanggulan yang dilakukan akan lebih berorientasi pada pembangunan kapasitas baik kapasitas untuk mengembangkan prilaku adaptif, rasional dan pro-sosial atau kapasitas dan kesediaan untuk menjalin interaksi sosial dalam masyarakat dan bukan mengutamakan pada pengerahan bantuan material atau fisik semata.

Sedangkan manajemen bencana yang berorientasi untuk menciptakan kesiapan terhadap bencana dan menghindarkan atau meminimalkan dampak dapat dilakukan dengan penyusunan kerangka kerja persiapan bencana yang bersifat komprehensif. Kerangka tersebut dapat meliputi kegiatan pengkajian kerentanan, perencanaan, kerangka kerja institusional, sistem informasi, basis sumber daya, sistem peringatan, mekanisme respon, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta gladi.

hendaknya dilakukan secara berkelanjutan sehingga khusus terhadap kajian kerentanan korban, dapat diidentifikasikan kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana. Rentan dalam hal ini dikaitkan dengan kemampuan mereka untuk memulihkan trauma akibat bencana. Hasil pengkajian ini tentunya dapat meningkatkan pemahaman publik akan tingkat kerentanan lingkungan, hunian dan diri mereka sendiri. Informasi ini akan sangat berguna dalam merencanakan kesiapan bencana baik bagi dirinya, keluarganya maupun masyarakat di sekelilingnya

Perencanaan. Kegiatan pengkajian yang telah dilakukan akan dapat menjadi informasi dasar bagi kegiatan perencanaan. Perencanaan tersebut haruslah memiliki serangkaian tujuan yang jelas bagi semua pihak serta merefleksikan rangkaian kegiatan yang logis. Perencanaan ini juga harus juga menetapkan tugas dan tanggungjawab dari setiap stakeholder yang terlibat. Sebuah perencanaan yang komprehensif akan dapat menggambarkan daya dukung implementasi, jika dilakukan dengan cara yang partisipatif. Berbagai pertimbangan serta masukan dari setiap stakeholder yang ada harus mendapatkan ruang pembahasan sehingga tingkat pemahaman mengenai tujuan dan langkah-langkah aksi yang akan ditetapkan kemudian sudah akan terbangun dengan baik sejak dari fase perencanaan ini. Perencanaan ini pun haruslah memiliki dasar legal yang cukup agar mampu memiliki daya gerak terhadap seluruh komponen masyarakat karena diarahkan untuk mengendalikan berbagai pilihan aksi pembangunan individu maupun kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat.

Kerangka kerja institutional. Implementasi perencanaan yang partisipatif akan memiliki daya dukung implementasi yang lebih besar jika perencanaan tersebut mendasarkan pada sistem dan struktur yang telah ada dan berjalan dengan baik, sehingga tidak menuntut perubahan dan adaptasi yang terlalu mendasar dari aspek kelembagaan. Lembaga yang dibentuk ini haruslah kuat serta memiliki kapabilitas serta kekuatan yang cukup untuk mengimplementasikan perencanaan mitigasi. Oleh karena itu identifikasi mengenai peran dan tanggungjawab dari setiap unit yang ada dalam lembaga tersebut haruslah dipastikan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penempatan individu-individu ataupun unit yang cocok dalam menjalankan peran dan tanggungjawab yang ada.

Sistem informasi. Kerangka kesiapan bencana akan dapat dijalankan secara optimal jika seluruh stakeholder yang ada paham akan berbagai informasi berkenaan dengan tingkat kerentanan yang dihadapinya. Oleh karena itu, peran sistem informasi menjadi sangat penting untuk menciptakan kesiapan tersebut. Seluruh pihak perlu memahami informasi ancaman bahaya sepanjang waktu. Jaminan distribusi informasi yang berkelanjutan dan valid ini menjadi tugas dari institusi fungsional yang resmi seperti Badan Meteorologi dan Geofisika. Namun demikian akurasi dan kontinuitas informasi bukanlah merupakan jaminan kondisi kesiapan publik. Lembaga fungsional yang berwenang tadi juga harus menjamin agar informasi yang tepat, sampai pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat pula. Oleh karena itu, penggunaan cara-cara informatif yang sesuai dengan kondisi penerima informasi harus mendapat perhatian yang cukup. Informasi ini juga diharapkan akan menjadi sebuah bentuk peringatan dini bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga masing-masing pihak-pihak akan mampu menentukan tindak lanjut dari informasi tersebut secara tepat.

Sistem peringatan. Upaya untuk menciptakan kesiapan bencana pada publik juga hendaknya dilengkapi dengan sistem peringatan yang efektif bagi masyarakat, dalam arti dijamin akan dipatuhi oleh masyarakat. Sistem peringatan ini pun hendaknya harus diciptakan dengan asumsi bahwa sistem komunikasi tidak berfungsi pada saat bencana terjadi, sehingga dimungkinkan untuk menciptakan sistem peringatan alternatif. Cara-cara peringatan yang diarahkan untuk menjaga ingatan publik juga hendaknya diciptakan sebagai cara untuk tetap mengendalikan berbagai prilaku masyarakat serta menciptakan kewaspadaan diri. Penetapan tanggal 26 Desember sebagai hari peringatan bencana nasional merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan. Penempatan tanda-tanda khusus di lokasi-lokasi bekas bencana yang juga menginformasikan mengenai bentuk bencana, tahun bencana dan korban bencana juga dapat diterapkan dalam rangka membangun kewaspadaan publik. Selain itu menjaga berbagai macam bentuk kearifan lokal yang sudah dipraktekan dalam rangka mitigasi bencana juga tetap dapat dipertahankan, seperti mitos masyarakat tentang smoong yang berlaku di Pulau Simeuleu yang ternyata masih efektif dipercaya masyarakat setempat dan mampu menyelamatkan warga masyarakat dari bencana gempa dan tsunami.

Mekanisme respon. Perencanaan mekanisme respon terhadap bencana haruslah ditetapkan dengan matang dan komprehensif. Prosedur evakuasi dan SAR, keadaan daerah yang terkena bencana, tim penilai, mekanisme aktivasi instalasi dan prasarana khusus, penyiapan distribusi bantuan, tempat perlindungan serta perencanaan pengaktifan program emergensi untuk bandara, pelabuhan dan transportasi darat merupakan hal-hal minimal yang harus tercover dalam mekanisme respon bencana.

Pendidikan, pelatihan dan penelitian. Sehubungan dengan masih rendahnya pemahaman seluruh stakeholder tentang bencana dan manajemen bencana, maka program pendidikan yang diarahkan untuk memberikan informasi serta menumbuhkan pemahaman akan bencana haruslah ditanamkan sejak awal. Upaya pendidikan kebencanaan yang dimasukkan sebagai kurikulum baku, pelatihan khusus melalui lokakarya merupakan alternatif yang dapat ditempuh dalam rangka pendidikan dan pelatihan. Upaya penelitian berkaitan dengan bencana juga harus dilakukan dengan dukungan dana dan fasilitas yang memadai. Pelatihan-pelatihan juga dapat dilakukan ke seluruh kelompok masyarakat dengan cara-cara yang tepat sesuai dengan karakter target group. Pelatihan hendaknya diarahkan untuk memahami tata cara penyelamatan diri. Media-media cetak dan elektronik dapat digunakan secara optimal untuk menjangkau seluruh elemen publik. Sosialisasi mengenai bencana dan manajemen bencana juga dapat menggunakan media poster-poster yang sangat mudah untuk dicerna masyarakat.

Gladi. Pemberian informasi serta pengetahuan akan lebih bermakna dan mampu menggerakkan pemahaman target group bila disampaikan dengan metode praktis misalkan dalam bentuk gladi yang merupakan simulasi dengan skenario yang tepat. Pola gladi atau pelatihan ini merupakan salah satu fungsi kontrol dalam manajemen bencana berbasis masyarakat. Gladi ini haruslah dikemas dalam pola yang serius, dilaksanakan secara rutin dan luas dalam arti diarahkan pada seluruh masyarakat, sehingga benar-benar akan mampu menciptakan pemahaman dan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam rangka ini berbagai modul pelatihan yang mudah diserap harus disiapkan dalam rangka memudahkan pelaksanaan gladi.

V. KESIMPULAN

§ Peristiwa bencana gempa dan tsunami di NAD dan Sumut merupakan momentum strategis untuk melakukan reformasi manajemen bencana di Indonesia.

§ Perlu segera diterbitkan undang-undang tentang kebencanaan sebagai payung legal reformasi manajemen bencana berbasis masyarakat.

§ Konsep dasar manajemen bencana berbasis masyarakat adalah menciptakan kondisi masyarakat yang berkapasitas, tidak rentan, mampu menolong diri sendiri dan kelompoknya dalam menghadapi ancaman bahaya yang berpotensi menjadi bencana.

§ Diperlukan prasyarat agar manajemen bencana berbasis masyarakat dapat direalisasikan, antara lain perlu adanya tokoh penggerak yang memiliki keterkaitan dan basis sosial yang kuat, konsep yang jelas, obyek aktivitas yang jelas, bahasa komunikasi yang tepat berbasis kearifan budaya setempat, dan jaringan informasi yang mudah diakses setiap saat.

§ Manajemen bencana ini perlu disiapkan dan diinformasikan secara efektif pada semua pihak agar mampu menciptakan iklim kewaspadaan. Upaya sosialisasi yang efektif dalam rangka memberikan pemahaman pada masyarakat harus senantiasa dilakukan. Informasi ini diarahkan untuk membantu masyarakat menolong dirinya sendiri serta meningkatkan kapasitas masyarakat, baik kapasitas individual dalam bentuk terbangunnya kesadaran, motivasi dan kesadaran fisik maupun kapasitas kelembagaan. Upaya manajemen bencana juga hendaknya memperhatikan dan bersandar pada kearifan lokal yang mampu memelihara tatanan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

§ Bahan sosialisasi manajemen bencana berbasis masyarakat harus mudah dimengerti dan mudah diaplikasikan oleh masyarakat dalam melakukan tahap-tahap pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

§ Manajemen bencana akan menjadi efektif apabila direalisasikan dalam bentuk pelatihan yang akan mampu menanamkan kesiapan masyarakat sejak situasi pra-bencana.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Eade, Deborah. 1997. Capacity Building An Approach to People-Centered Development. UK: Oxfam

Keppres RI No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

Keppres No. 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

Paripurno, Eko Teguh. 2003. Manajemen Bencana Berbasis Komunitas: Seperti Apa? Tersedia di

www.peduli-bencana.or.id

Pribadi, Krishna S. dan Gde Widyadnyana Merati. 1996. Mitigasi Bencana. Bandung: ITB

Tobin, Graham A. and Burrell E. Montz. 1997. Natural Hazards Explanation and Integration. New York: The Guilford Press.