BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka 1. Rokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003, rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat. Di dalam rokok terdapat kurang lebih 4000 macam zat kimia yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, bronchitis, impotensi, dan gangguan kehamilan (Anonim, 2003).

Jumlah perokok aktif di Indonesia meningkat dengan sangat cepat dalam dua dekade terakhir. Data survei Kesehatan Nasional Tahun 2001 menunjukkan bahwa 54,5% laki-laki dan 1,2% wanita Indonesia berusia lebih dari 10 tahun merupakan perokok aktif. Penelitian di Jakarta pada tahun yang sama menunjukkan bahwa 64,8% pria dan 9,8% wanita dengan usia diatas 13 tahun adalah perokok aktif. Pada kelompok remaja, 49% pelajar pria dan 8,8% pelajar wanita di Jakarta merupakan perokok aktif (Tandra, 2003).

Setiap satu batang rokok yang dibakar, akan mengeluarkan sekitar 4000 macam bahan kimia. Secara umum bahan-bahan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu komponen gas dan komponen padat. Komponen gas antara lain berupa karbon monoksida, karbon dioksida, oksida-oksida nitrogen, ammonia, hidrogen sianida, sianogen, senyawa-senyawa belerang, aldehid, dan keton.

Komponen padat berupa tar dan nikotin. Di antara bahan-bahan tersebut yang merupakan komponen toksik utama dalam asap rokok adalah karbon monoksida, nikotin, dan tar (Noortiningsih, 2004).

a. Karbon Monoksida

Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Sedikit larut dalam air, larut dalam alkohol dan bensen. Gravitasinya sebesar 0,96716, titik didihnya –1900C dan titik bekunya –2070C. Energi ikatan/kJ adalah 1075. Karbon monoksida termasuk dalam zat kimia anorganik (Hawley, 1977).

Karbon monoksida diproduksi oleh segala proses pembakaran yang tidak sempurna dari bahan-bahan yang mengandung karbon atau oleh pembakaran di bawah tekanan dan temperatur tinggi seperti yang terjadi di dalam mesin. Secara alamiah karbon monoksida diproduksi oleh Hidrozoa (Siphonophores), suatu organisme laut, juga oleh reaksi-reaksi kimia yang terjadi di atmosfer (Slamet, 1994). Fardiaz (1992) menambahkan bahwa sumber lain dari karbon monoksida yang tidak kalah pentingnya adalah rokok. Asap rokok mengandung karbon monoksida dengan konsentrasi 20000 ppm. Selama dihisap, konsentrasi tersebut terencerkan menjadi 400-500 ppm.

Pengaruh racun karbon monoksida terhadap tubuh terutama disebabkan oleh reaksi antara karbon monoksida dengan hemoglobin di dalam darah (Hb). Afinitas karbon monoksida terhadap hemoglobin 230-270 kali lebih tinggi daripada afinitas oksigen terhadap hemoglobin, akibatnya jika karbon monoksida dan oksigen terdapat bersama-sama di udara akan terbentuk HbCO dalam jumlah jauh lebih banyak daripada HbO2 (Fardiaz, 1992). Konsentrasi karbon monoksida

dalam darah tergantung pada konsentrasi karbon monoksida dalam udara pernafasan, lama pemaparan, pergantian udara dalam paru-paru, dan juga tergantung pada aktivitas individu (Goldsmith dan Friberg, 1976).

Efek karbon monoksida terhadap kesehatan berbeda-beda menurut tingkat pemaparannya, masing-masing kadar tersebut terutama mempunyai efek bagi tubuh. Menurut National Academy of Science (NAS) bahwa tidak ada kadar gas karbon monoksida dalam udara yang tidak menimbulkan efek bagi kesehatan (Wolf, 1973).

Guyshochat (2001) menyatakan bahwa karbon monoksida menyebabkan berkurangnya pengiriman dan pemanfaatan oksigen pada sel. Menurut Guyton dan Hall (1997) oksigen diperlukan untuk kegiatan metabolisme sel pada semua jaringan. Anonim (2002) menambahkan bahwa infertilitas pada pria salah satunya disebabkan karbon monoksida.

b. Nikotin

Nikotin merupakan zat cair seperti minyak, sedikit kuning, mudah menguap, sangat higroskopis, dan segera menjadi coklat apabila terkena cahaya. Nikotin mempunyai titik didih 247oC, larut dalam air, etanol, eter, dan kloroform (Mursyidi, 1990).

Nikotin merupakan bahan alkaloid yang bersifat toksik. Crenshaw dan Goldberg (1996) dalam Nugraheni dkk. (2003) menjelaskan bahaya nikotin terhadap sistem reproduksi pada pria yaitu menyebabkan penurunan densitas spermatozoa, penurunan motilitas spermatozoa, dan juga impotensi. Menurut Guyton dan Hall (1997), nikotin merupakan racun yang menyerang syaraf pusat.

Pendistribusian nikotin dalam tubuh berlangsung sangat cepat, dalam waktu 10 detik, nikotin didistribusikan ke otak, dan menyebar ke seluruh tubuh dalam waktu 20 detik (Boughton, 2003). Nikotin juga merupakan penyebab ketagihan pada perokok (Tjay dan Rahardja, 2002).

c. Tar

Tar sebagai getah tembakau adalah zat berwarna coklat yang berisi berbagai jenis senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik, amin aromatik, dan N_nitrosamin. Senyawa-senyawa tersebut berbahaya bagi tubuh karena bersifat karsinogen yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kanker (Anonim, 2004).

2. Perokok Pasif

Rokok tidak hanya berbahaya terhadap kesehatan individu perokok, tetapi juga terhadap masyarakat. Rokok yang dibakar akan mengeluarkan asap yang menyebar ke lingkungan sekitar. Asap rokok dibedakan menjadi dua, yaitu asap utama (mainstream smoke) dan asap samping (sidestream smoke). Asap utama merupakan bagian asap rokok yang dihirup langsung oleh perokok, sedangkan asap samping merupakan asap rokok yang terus menerus keluar dari ujung rokok yang dibakar dan dapat dihirup oleh orang lain yang berada di ruang yang sama, yang dikenal sebagai perokok pasif (Noortiningsih, 2004).

Asap samping sangat besar pengaruhnya bagi kesehatan perokok pasif karena jumlahnya cukup banyak dan kadar bahan berbahaya yang dikandungnya cukup tinggi. Dari sebatang rokok yang terbakar akan dihasilkan asap samping dua kali lebih banyak daripada asap utama (Noortiningsih, 2004). Menurut Tandra

(2003) asap samping dikeluarkan terlebih dahulu ke udara bebas sebelum dihirup oleh perokok pasif, tetapi karena kadar bahan berbahaya yang dikandungnya lebih tinggi maka perokok pasif mempunyai resiko terkena dampak negatif rokok yang hampir sama dengan perokok aktif. Asap samping mengandung karbon monoksida 5 kali lebih banyak daripada asap utama, nikotin 2 kali, dan tar 3 kali lebih banyak.

3. Sistem Reproduksi Jantan

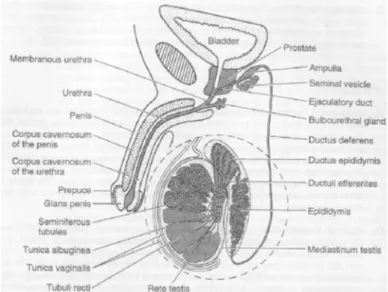

Pada manusia, sistem reproduksi jantan terdiri atas empat komponen fungsionalis utama yaitu testis, sistem duktus, kelenjar eksokrin, dan penis (Gambar 1) (Burkit dan Heath, 1993). Testis sebagai alat reproduksi mempunyai dua fungsi yaitu menghasilkan spermatozoa melalui proses spermatogenesis dan menghasilkan hormon testosteron oleh sel Leydig yang menopang proses spermatogenesis (Busman, 1999). Atropi testis berkaitan erat dengan spermatogenesis dan dicirikan dengan terjadinya degenerasi spermatozoa, aktivitas mitosis yang tidak sempurna sehingga jumlah spermatosit dan spermatid menurun (Nurcahyani, 1996).

a. Testis

Pada manusia dan kebanyakan mamalia lain, testis terletak di luar rongga badan dan dibungkus suatu kantong kulit yang disebut skrotum (Leeson et al., 1990). Dinding skrotum terdiri atas dua bagian, dinding luar terdiri dari kulit dan tunika dartos serta fasia parietalis superfisial dan dinding dalam terdiri dari fasia spermatika media dan modifikasi muskulus oblikuus abdominus interna yang

menjadi muskulus kremaster eksterna skrotum (Sukra, 2000). Skrotum bereaksi terhadap rangsangan seksual dengan cara vasokongesti dan kontraksi serabut-serabut otot polos dari tunika dartos, sehingga skrotum menjadi tebal dan mengencang. Adanya testis yang terletak di luar rongga badan dan terbungkus oleh skrotum menyebabkan suhunya rata-rata 2,20C lebih rendah daripada suhu badan (Effendi, 1981).

Permukaan luar testis dilapisi oleh peritoneum yang disebut tunika vaginalis propia, dan di sebelah dalamnya ada jaringan pengikat serta tunika albuginea. Tunika albuginea mempunyai beberapa penjuluran jaringan pengikat yang arahnya menuju ke suatu tempat yang disebut hilus testis. Hilus merupakan tempat pembuluh darah masuk dan keluar, pembuluh limfa, dan serabut syaraf. Tunika albuginea di daerah hilus menebal membentuk mediastinum testis. Penjuluran-penjuluran jaringan pengikat dari tunika albuginea menyebabkan seluruh bagian dalam testis terbagi menjadi beberapa petak yang disebut lobuli testis (Sukra, 2000).

Menurut Hardjopranjoto (1995), testis terdiri atas tubulus seminiferus, stroma atau jaringan pengikat, dan sel interstitial Leydig. Epitel tubulus seminiferus terdiri dari dua macam sel yaitu sel Sertoli dan sel spermatogenik. Semua tipe sel spermatogenik yaitu spermatogonia, spermatosit primer dan sekunder, spermatid, dan spermatozoa terdapat di dalam tubulus (Nalbandov, 1990). Sel-sel germinal yang paling muda (spermatogonia) ditutupi oleh dasar elemen-elemen somatik yang sangat besar yang disebut sel Sertoli (Turner dan Bagnara, 1988). Sel Sertoli berbentuk panjang seperti piramid, terletak diantara sel spermatogenik, dan bersifat fagosit karena memakan spermatozoa yang telah mati atau yang mengalami degenerasi, selain itu sel Sertoli juga berfungsi memberikan nutrisi kepada spermatozoa yang masih muda (Hardjopranjoto, 1995). Diperkirakan bahwa kepala spermatozoa yang menempel pada sel Sertoli mengalami pemasakan di dalam sel Sertoli, maka sel Sertoli yang ditemukan di sepanjang membrana basalis tubulus disebut sel induk spermatozoa (Nalbandov, 1990).

Stroma atau jaringan pengikat di luar tubulus seminiferus banyak mengandung pembuluh darah, limfa, sel syaraf, dan sel makrofag (Hardjopranjoto, 1995). Interstitium banyak mengandung pembuluh darah dan limfa, namun tubuli sama sekali tidak berpembuluh. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh komponen epitel tubulus mendapatkan makanan dan dipelihara kebutuhan zat-zat esensialnya secara difusi (Turner dan Bagnara, 1988).

Sel Leydig berfungsi menghasilkan hormon testosteron. Aktivitas sel Leydig dalam menghasilkan hormon testosteron dipengaruhi oleh hormon LH

(Luteinizing Hormone) yang dihasilkan oleh hipofisis anterior, sedangkan fungsi sel Sertoli dipengaruhi oleh hormon FSH (Folicle Stimulating Hormone) (Hardjopranjoto, 1995). FSH berfungsi untuk merangsang sintesis protein pengikat androgen oleh tubulus seminiferus (Hadley, 2000).

b. Sistem Duktus

Sistem duktus terdiri atas duktus efferent, epididimis, duktus defferent, dan duktus ejakulatorius. Epididimis merupakan lanjutan dari duktus efferent yang terbungkus jaringan ikat dan berkelok-kelok (Leeson et al., 1990). Epididimis terdiri dari bagian kepala (permulaan) dan bagian ekor (ujung akhir). Selama berada dalam epididimis, spermatozoa mengalami perubahan bentuk, kemampuan gerak, ukuran, daya tembus membran, kepekaan terhadap suhu, dan fungsi metabolisme (Bavelender dan Ramaley, 1988). Epididimis adalah organ yang sangat penting dalam proses pematangan spermatozoa secara fungsional. Di dalam epididimis ini disekresi zat-zat yang penting dalam menunjang proses pematangan spermatozoa seperti ion-ion anorganik, enzim, dan protein (Chuthbert dan Wong, 1986 dalam Nurhuda dkk., 1995).

Lanjutan epididimis adalah duktus defferent, sebelum masuk ke badan kelenjar prostat membesar membentuk ampula. Vesikula seminalis yang terletak di sisi-sisi prostat, bermuara dalam ujung prostatik ampula, dan isi dari kedua ampula dan vesikula seminalis berjalan masuk duktus ejakulatorius yang masuk ke dalam badan kelenjar prostat untuk bermuara ke dalam uretra interna. Duktus prostatikus selanjutnya bermuara ke dalam duktus ejakulatorius (Guyton dan Hall, 1997).

c. Kelenjar Eksokrin

Setiap vesikula seminalis merupakan tubulus berlokus dan berkelok yang dilapisi oleh epitel sekretorik yang mensekresi bahan-bahan mucus yang mengandung banyak fruktosa, asam sitrat, dan bahan nutrisi lainnya, demikian juga dengan prostaglandin dan fibrinogen. Fruktosa dan zat gizi lainnya dalam cairan seminal merupakan zat nutrisi yang dibutuhkan oleh spermatozoa yang diejakulasikan sampai salah satu dari spermatozoa tersebut membuahi ovum (Guyton dan Hall, 1997). Fruktosa merupakan sumber energi utama bagi spermatozoa di dalam plasma semen (Purwaningsih, 1995).

Kelenjar prostat mensekresi cairan encer seperti susu yang mengandung ion sitrat, kalsium, ion fosfat, enzim pembeku, dan profibrinolisin. Cairan prostat menetralkan sifat asam dari cairan lainnya setelah ejakulasi dan juga meningkatkan motilitas dan fertilitas spermatozoa (Guyton dan Hall, 1997). d. Penis

Penis disusun oleh tiga bangunan erektil berbentuk silinder, sepasang di bagian dorsal yaitu korpus kavernosa dan satu di bagian ventral yaitu korpus spongiosum (Guyton dan Hall, 1997). Penis berfungsi sebagai saluran keluar air kemih, cairan semen, dan sebagai alat kopulasi (Leeson et al., 1990).

4. Spermatogenesis

Spermatogenesis merupakan proses pembentukan spermatozoa yang terjadi dalam tubulus seminiferus. Pada proses ini terjadi serangkaian tahapan

pembentukan sel-sel yang terdiri dari sel spermatogonia, spermatosit, dan spermatid (Frandson, 1993).

Proses spermatogenesis pada mamalia terdiri atas empat tahapan. Tahap pertama, merupakan tahap proliferasi yang dimulai sejak sebelum lahir sampai beberapa waktu setelah lahir. Bakal sel kelamin (primordium) yang ada pada membrana basalis dari tubulus seminiferus akan melepaskan diri dan membelah secara mitosis hingga menjadi banyak sel spermatogonia. Pada tahap tumbuh, spermatogonia membelah secara mitosis sebanyak 4 kali sehingga dihasilkan 16 spermatosit primer. Tahap ini berlangsung selama 15-17 hari pada manusia. Tahap selanjutnya adalah tahap menjadi masak. Pada tahap ini terjadi pembelahan meiosis sehingga sel spermatosit primer berubah menjadi sel spermatosit sekunder dan jumlah kromosom menjadi setengahnya. Tahap ini berlangsung selama 15 hari pada manusia. Beberapa jam kemudian spermatosit sekunder akan berubah menjadi spermatid. Tahap terakhir adalah spermiogenesis yaitu terjadinya proses metamorfosis seluler dari sel spermatid sehingga terbentuk sel spermatozoa, dari satu sel spermatogonium akan terbentuk 64 buah spermatozoa. Tahap ini berlangsung sekitar 15 menit pada mamalia jantan (Hardjopranjoto, 1985).

Spermatogenesis dimulai dengan gonosit selama periode janin, sel ini diubah menjadi spermatogonium setelah kelahiran. Spermatogonium tetap dorman hingga pubertas, saat aktivitas proliferatif dimulai lagi. Beberapa spermatogonium berkembang biak membentuk spermatogonium lain sementara yang lainnya mengalami pematangan menjadi spermatozoa. Setelah meninggalkan testis, spermatozoa disimpan dalam epididimis dan mengalami perubahan bentuk untuk

memperoleh kapasitas fertilitas dan kemudian dipindahkan ke sistem reproduksi betina (Lu, 1995).

5. Spermatozoa a. Morfologi Spermatozoa

Morfologi spermatozoa sebagai salah satu parameter dalam pemeriksaan semen penting peranannya dalam menentukan keberhasilan proses pembuahan, karena morfologi spermatozoa terutama morfologi kepala erat kaitannya dengan kemampuan spermatozoa mengadakan reaksi akrosom (Purwaningsih, 1996). Spermatozoa normal terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Di antara kepala dan badan terdapat sambungan pendek, yaitu leher. Bagian badan dimulai dari leher dan berlanjut ke cincin sentriol. Bagian badan dan ekor mampu bergerak bebas, meskipun tanpa kepala. Ekor, serupa cambuk, membantu mendorong spermatozoa untuk bergerak maju (Salisbury dan Vandemark, 1985).

Kepala spermatozoa mengandung lapisan tipis sitoplasma dan sebuah inti. Inti dilapisi oleh seludang perisai di depan dan di belakang. Selubung depan disebut dengan tudung depan atau akrosom dan yang di belakang disebut tudung belakang (Yatim, 1984). Tempat sambungan dasar akrosom dan kepala disebut cincin nukleus (Salisbury dan Vandemark, 1985). Pada bagian kepala terdapat nukleus yang di dalamnya mengandung bahan genetik yang dibutuhkan untuk pembuahan ovum. Nukleus spermatozoa haploid mengandung separuh jumlah DNA dari nukleus diploid pada sel somatik (Frandson, 1993).

Bentuk kepala spermatozoa bervariasi tergantung spesiesnya. Pada unggas, kepala berbentuk silinder memanjang, pada mencit dan tikus ujung kepala berbentuk kait. Pada sapi, domba, babi, dan kelinci berbentuk bulat telur pipih, sedangkan pada manusia berbentuk bulat (Nalbandov, 1990).

Di leher bagian depan terdapat sentriol depan dan di bagian belakang terdapat filamen poros. Pada badan spermatozoa terdapat filamen poros, mitokondria, dan sentriol belakang yang berbentuk cincin. Di bagian ekor terdiri dari dua daerah, yaitu bagian utama dan bagian ujung. Pada bagian ekor hanya sedikit mengandung sitoplasma dan hampir seluruhnya terdiri atas filamen poros (flagellum) dan di bagian ujung tidak mengandung sitoplasma sama sekali (Yatim, 1984). Leher dan ekor tersusun oleh beberapa berkas fibril yang dibungkus oleh suatu selubung. Pada puncak ekor, selubung menghilang dan fibril menyembul dalam bentuk sikat yang telanjang (Nalbandov, 1990).

b. Motilitas Spermatozoa

Adanya motilitas pada spermatozoa merupakan cara untuk memindahkan spermatozoa melalui saluran reproduksi betina. Selain itu ada juga kemungkinan motilitas berfungsi sebagai faktor penembus kepala spermatozoa masuk ke dalam ovum. Pada manusia, motilitas normal spermatozoa dibagi menjadi tiga tipe garakan yaitu gerak maju, gerak berputar, dan gerak di tempat (Salisbury dan Vandemark, 1985).

Menurut Fitria (2000) dalam Siswanti dkk. (2003), kecepatan gerak spermatozoa merupakan variabel penting untuk menguji kemampuan motilitas spermatozoa. Sperma yang normal pada manusia bergerak dalam garis lurus

dengan kecepatan 1 sampai 4 mm/menit. Kecepatan ini memungkinkan spermatozoa untuk bergerak melalui saluran reproduksi wanita untuk mencapai ovum (Guyton dan Hall, 1997). Motilitas spermatozoa terjadi karena adanya gerakan ekor spermatozoa. Gerakan ini disebabkan adanya fibril-fibril yang bersifat kontraktil pada bagian ekor spermatozoa (Frandson, 1993).

c. Viabilitas Spermatozoa

Spermatozoa yang hidup dapat dibedakan dengan spermatozoa yang mati karena adanya perbedaan afinitas menghisap zat warna. Spermatozoa yang mati akan menyerap zat warna. Hal ini disebabkan permeabilitas membran sel spermatozoa yang telah mati meningkat terutama pada daerah kepala yang tidak tertutup akrosom, sedangkan pada spermatozoa hidup membran sel utuh dan sukar ditembus zat warna (Nalbandov, 1990).

Jika jumlah spermatozoa yang mati kecil maka tidak mempengaruhi fertilitas yang normal, tetapi jika jumlahnya mendekati 50% dari jumlah seluruhnya, maka menunjukkan adanya gangguan fertilitas maupun sterilitas yang sempurna. Spermatozoa yang mati atau abnormal berpengaruh buruk terhadap kemampuan fertilisasi sel yang normal dan spermatozoa abnormal merupakan petunjuk melemahnya kemampuan spermatozoa yang nampaknya normal (Nalbandov, 1990).

d. Abnormalitas Spermatozoa

Guyton dan Hall (1997) menyatakan bahwa pada umumnya, semua penyimpangan morfologis dari bentuk normal spermatozoa dianggap sebagai

bentuk-bentuk abnormal. Jika jumlah spermatozoa abnormal mendekati 50% dari total spermatozoa, maka dikatakan steril (Nalbandov, 1990).

Abnormalitas spermatozoa dapat dibedakan menjadi abnormalitas primer dan sekunder. Abnormalitas primer terjadi karena kelainan-kelainan spermatogenesis di dalam tubulus seminiferus, sedangkan abnormalitas sekunder terjadi sesudah spermatozoa meninggalkan tubulus seminiferus. Abnormalitas primer meliputi kepala yang terlampau besar (macrocephalic), kepala terlampau kecil (microcephalic), kepala pendek melebar, pipih memanjang dan piriformis, kepala rangkap, ekor berganda, bagian tengah melipat, membengkok, membesar, filiformis, atau bertaut abaksial pada pangkal kepala, dan ekor yang melingkar, putus atau terbelah. Abnormalitas sekunder meliputi ekor yang terputus, kepala tanpa ekor, adanya butiran-butiran protoplasma proksimal atau distal, dan akrosom yang terlepas (Toelihere, 1985).

B. Kerangka Pemikiran

Semakin tingginya angka yang menunjukkan jumlah perokok aktif menyebabkan semakin banyak pula orang yang terpapar asap rokok, yaitu yang biasa dikenal dengan sebutan perokok pasif. Perokok pasif mempunyai resiko terkena dampak negatif dari rokok yang hampir sama dengan perokok aktif. Dampak negatif rokok terhadap sistem reproduksi pria yaitu mempengaruhi spermatogenesis dan kualitas spermatozoa. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema (Gambar 2).

Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran Perokok pasif

Rokok

Asap rokok

Radikal bebas

Inhalasi

Lebih banyak mengandung karbon monoksida, tar, dan nikotin

Sidestream smoke Mainstream smoke

Aliran darah

Perokok aktif

Spermatogenesis Testis

C. Hipotesis

Berdasarkan pustaka yang telah disebutkan di atas dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Perlakuan paparan asap rokok dapat menghambat proses spermatogenesis pada mencit (Mus musculus L.)

2. Perlakuan paparan asap rokok dapat menurunkan kualitas spermatozoa pada mencit (Mus musculus L.) yang meliputi morfologi, motilitas, viabilitas, dan kecepatan gerak