Strategi & Desain Pembelajaran PDEODE*E Achmad Samsudin Andi Suhandi Ida Kaniawati Dadi Rusdiana Editor Neni Hermita Desain Sampul Mansur Setting & Layout Mansur Penerbit Departemen Fisika Universitas Pendidikan Indonesia

Cetakan I, September 2017 ISBN : 978-602-74598-1-6

iii K

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Allah SWT., karena buku yang berjudul “Strategi & Desain Pembelajaran PDEODE*E” ini telah terbit.

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk menyediakan alternatif pembelajaran yang bisa membantu guru dan dosen dalam mengatasi permasalahan miskonsepsi dalam pembelajaran. Diharapkan dengan hadirnya buku ini dapat menjadi alternatif dalam mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di kelas melalui penerapan strategi pembelajaran PDEODE*E sehingga pembelajaran di kelas menjadi optimal.

Buku ini terdiri dari 4 bagian, bagian 1 berisi tentang latar belakang mengapa memilih strategi PDEODE*E. Bagian 2, berisi tentang pengertian Konsep, Konsepsi dan Miskonsepsi, sedangkan bagian 3 menyajikan tentang strategi pembelajaran PDEODE*E dan bab 4 menyajikan tentang bagaimana mendesain pembelajaran dengan strategi PDEODE*E.

Tak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan

kritik dan saran yang konstruktif dari kolega dan para ahli dalam rangka penyempurnaan buku ini. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat. Amin.

Bandung, Agustus 2017

v

D

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN ... 1

2. KONSEP, KONSEPSI DAN MISKONSEPSI ... 13

3. Strategi Pembelajaran PDEODE*E ... 29

A. Strategi Pembelajaran PDEODE*E tasks ... 29

B. Kajian Penelitian PDEODE*E ... 33

4. DESAIN PEMBELAJARAN ... 35

A. Merancang LKM PDEODE*E ... 35

a) Kegiatan pendahuluan ... 38

b) Kegiatan inti perkuliahan melalui strategi PDEODE*E ... 39

c) Kegiatan penutup ... 43

B. Hasil Pengembangan dan Validasi Lembar Kerja Mahasiswa PDEODE*E ... 43

1 Pendahuluan

P

P

ENDAHULUANAlam sekitar menyajikan berbagai fenomena yang menakjubkan, keanekaragaman yang memukau, dan hal lain yang tampat membuat kita bertanya tentang apa, mengapa dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Peristiwa menakjubkan tersebut terjadi bukan karena kebetulan semata, melainkan suatu sebab menjadi akibat. Dalam kehidupan nyata hal-hal yang mempelajari mengenai fenomena yang terjadi di alam disebut sebagai Ilmu Alam atau Ilmu Pengetahuan Alam (selanjutnya disebut IPA atau sains). IPA lahir sebagai ilmu yang senantiasa memberikan jawaban dari setiap fenomena yang ingin kita diketahui.

IPA dikenal dengan istilah sains yang berasal dari bahasa Inggris yaitu Natural Science atau Science. Natural berarti alamiah atau segala hal yang berhubungan dengan alam dan Science berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara harfiah IPA merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang alam semesta. Carin & Sund (1989) mendefinisikan sains adalah suatu sistem untuk memahami alam semesta melalui observasi dan eksperimenyang terkontrol. Selain itu Carin & Sund juga memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya IPA diajarkan yaitu dengan menanamkan rasa ingin tahu dalam diri siswa tentang alam sekitar dan memahami penjelasan-penjelasan ilmiah tentang fenomena alam.

Dari pandangan tentang hakikat IPA, Hardy dan Fleer (1996) membahasnya bahwa sains dapat dipahami dalam perspektif yang lebih luas lagi, hakikat yang terkandung didalamnya diantaranya adalah : (1) Sains sebagai kumpulan pengetahuan (body of knowledge), sains sebagai kumpulan pengetahuan mengacu pada kumpulan berbagai konsep sains yang sangat luas. (2) Sains sebagai suatu proses penelusuran umunnya merupakan suatu pandangan yang menghubungkan gambaran sains yang berkaitan erat dengan kegiatan laboratorium beserta perangkatnya. Sains dipandang

3 Pendahuluan sebagai sesuatu yang memiliki disiplin yang ketat, objektif, dan suatu proses yang bebas nilai dari kegiatan pengamatan, inferensi, hipotesis, dan percobaandalam alam. (3) Sains sebagai kumpulan nilai. Hal ini berhubungan erat dengan penekanan sains sebagai proses, bagaimanapun juga pandangan ini menekankan pada aspek nilai ilmiah yang melekat dalam sains dan oni termasuk didalamnya nilai kejujuran, rasa ingin tahu, dan keterbukaan akan berbagai fenomena yang barusekalipun. (4) Sains sebagai suatu cara untuk mengenal dunia karena proses sains dipengaruhi oleh cara di mana orang memahami kehidupan dan dunia di sekitarnya, sains dipertimbangkan sebagai suatu cara dimana manusia mengerti dan memberi makna pada dunia di sekeliling mereka.

Kompetensi yang harus dimiliki setelah mempelajari IPA diantaranya adalah: (1) Menunjukkan perilaku keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai hasil dari pengamatan terhadap objek IPA. (2) Menunjukkan sikap ilmiah: rasa ingin tahu, jujur, logis, kritis, disiplin, dan tanggung jawab melalui IPA. (3) Mengajukan pertanyaan: apa, mengapa, dan bagaimana tentang alam sekitar. (4) Melakukan pengamatan objek IPA dengan menggunakan panca indra dan alat sederhana. (5) Menyajikan data hasil

pengamatan alam sekitar dalam bentuk tabel atau grafik. (6) Membuat kesimpulan dan melaporkan hasil pengamatan alam sekitar secara lisan dan tulisan secara sederhana. (7) Menjelaskan konsep dan prinsip IPA

Tujuan-tujuan dari kompetensi yang diharapkan di atas akan tercapai jika dalam proses belajar mengajar guru menciptakan suasana yang kondusif salah satunya dengan menggunakan berbagai metode dan teknik yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut juga diperlukan upaya guru untuk menanamkan pemahaman konsep dalam fakta dan peristiwa yang diperoleh dari pembelajaran dan pengalaman personal siswa.

Namun pada kenyataannya, meskipun guru sudah berusaha menggunakan metode ataupun strategi yang dianggap baik dalam pembelajaran, siswa terkadang masih memegang konsep yang salah yang di kenal dengan miskonsepsi. Hal ini terjadi karena guru mungkin saja melakukan kesalahan dalam pemilihan strategi atau pendekatan pembelajaran yang digunakan sehingga siswa belum dapat menerima konsep dengan baik dan benar.

5 Pendahuluan Siswa harus memahami dengan baik konsep-konsep ilmiah mengenai suatu hal yang diajarkan oleh guru. Sebelum lebih jauh melangkah menelaah tentang kesalahan siswa dalam miskonsepsi, maka diperlukan adanya pemahaman konsep yang baik terlebih dahulu. Menurut Gardner, pemahaman adalah suatu proses mental terjadinya adaptasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan Longworth berpendapat juga bahwa pemahaman merupakan landasan bagi peserta didik untuk membangun insight dan wisdom (dalam Kistiono dan Suhandi, 2011).

Pemahaman siswa konsep tentang fakta dan peristiwa diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman siswa sendiri. Dalam pembelajaran IPA, kemampuan memahami konsep merupakan salah satu indikator penting untuk mencapai keberhasilan belajar IPA. Permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran IPA adalah pemahaman konsep yang rendah, hal ini akan berpengaruh terhadap konsepsi siswa yang terciptalah miskonsepsi pada diri siswa.

Miskonsepsi merupakan pengertian tentang suatu konsep yang tidak tepat atau tidak benar, salah dalam konsep, salah dalam mengklasifikasikan contoh- contoh konsep, keraguan tentang konsep-konsep yang berbeda,

tidak tepat dalam menghubungkan berbagai macam konsep dalam susunan hierarkinya atau pembuatan generalisasi suatu konsep yang berlebihan atau kurang jelas. Dalam kegiatan pembelajaran tidak semua siswa dapat memahami materi yang diberikan, tentu saja akan selalu terdapat beberapa siswa yang memiliki kesulitan belajar terutama dalam hal pemahaman konsep yang rendah.

Filosofi konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan siswa dikonstruksi atau dibangun dengan sendirinya melalui interaksi dengan benda, lingkungan bahkan kejadian sekitar. Selain melalui hal tersebut proses konstruksi pengetahuan siswa dibantu oleh teman-teman, buku teks pelajaran, guru dan hal lainnya. Miskonsepsi terjadi jika proses tersebut memberikan informasi dan pengalaman yang berbeda dengan pengertian ilmiah.

Pemahaman tentang suatu konsep disebut konsepsi, dan kesalahan dalam memahami konsep yang tidak sesuai dengan kesepakatan para ilmuwan itulah yang disebut miskonsepsi. Untuk mengetahui konsepsi seseorang tentang suatu pengetahuan perlu dihadirkan terlebih dahulu hal yang menjadi pokok permasalahan, dari situ kemudian dia akan mulai menghubungkan

7 Pendahuluan fenomena tersebut dengan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya dahulu.

Selain berdasarkan teori Piaget, ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Suniati dkk tahun 2013 dijelaskan bahwa salah satu penyebab universal rendahnya hasil belajar IPA yang dicapai siswa adalah terjadinya miskonsepsi pada siswa. Prakonsepsi atau prior knowladge siswa atas konsep IPA siswa yang dibangun oleh siswa itu sendiri melalui belajar informal dalam upaya memberikan makna atas pengalaman mereka sehari-hari mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan konsepsi ilmiah (Trumper, 1990). Prakonsepsi yang secara terus menerus dapat mengganggu pembentukan konsepsi ilmiah. Penelitian ini di negara-negara maju selama dua dasa warsa terakhir menunjukkan bahwa salah satu sumber kesulitan belajar siswa adalah adanya miskonsepsi siswa (Van Den Berg, 1991). Menurut Gardner (dalam Santyasa, 2005) mengatakan setidaknya ada tiga faktor sebagai penghalang utama pemahaman bagi siswa, yaitu : (1) pemilihan metode pembelajaran yang cenderung mentoleransi unitary ways of knowing, (2) substansi kurikulum yang cenderung dekonstekstual, dan (3) perumusan tujuan pembelajaran yang jarang

diorientasikan pada pencapaian pemahaman secara mendalam. Kesalahan yang bersifat teknis dan substansial ini, disamping menghambat pemahaman, juga berpeluang menimbulkan salah pemahaman (misunderstanding) atau miskonsepsi (misconception) dikalangan siswa.

Cohen dan Kagan (1979) menggunakan istilah miskonsepsi sebagai upaya anak untuk mengintegrasikan pemahaman baru dan lama. Kemudian Andre dan Ding (1991) memiliki sudut pandang bahwa miskonsepsi adalah ide anak-anak "telah dimasukkan ke dalam struktur kognitif mereka yang mereka gunakan untuk memahami dan membuat prediksi tentang dunia". Pengetahuan tersebut dikembangkan melalui pemikiran anak sendiri (Russell, & Watt, 1992) dan berdasarkan pengalaman anak-anak, yang menjelaskan bagaimana alam bekerja, tapi dengan cara yang salah (misalnya benda berat jatuh lebih cepat dari benda ringan). Mencoba untuk memahami bagaimana anak-anak membentuk miskonsepsi, Hanuscin (2007) menunjukkan bahwa miskonsepsi terbentuk dalam berbagai cara dan satu orang sering melewati mereka ke berikutnya. Biasanya orang yang miskonsepsi tidak menyadari bahwa ide-ide mereka tidak benar. Akibatnya ketika

9 Pendahuluan mereka mengatakan bahwa ide-ide mereka tidak benar mereka merasa sulit untuk mengatasi miskonsepsi yang mereka miliki.

Jadi pemilihan materi IPA yang akan diujikan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran konsepsi yang dimiliki oleh siswa berkaitan dengan tahapan kemampuan berpikir siswa terlepas dari hal tersebut merupakan materi baru atau materi lama, jika materi baru yang diberikan maka siswa akan membangun konsepsinya berdasarkan hal-hal yang dirasa ada kaitannya dengan fenomena yang disuguhkan. Namun, jika materi yang diberikan merupakan materi lama artinya pernah diajarkan maka kegiatan mengidentifikasi pemahaman konsep siswa ini bersifat mengulang dan pada dasarnya siswa tetap sama mengkonstruk konsepsinya berdasarkan pengalaman belajarnya di masa lalu. Jadi alasan yang digunakan dalam memilih materi untuk mengidentifikasi pemahaman konsep dan miskonsepsi siswa terhadap suatu materi pelajaran harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif siswa.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep dan memecahkan masalah miskonsepsi tersebut diperlukan langkah-langkah khusus yang perlu diambil oleh guru. Pembelajaran tidak bisa dilaksanakan hanya dengan

pendekatan yang konvensional atau bahkan hanya dengan ceramah saja, diperlukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi teks, diskusi, menjelaskan, dan observasi (pengalaman secara langsung). Strategi yang dipilihlah harus merupakan kombinasi dari pendekatan inkuiri dengan seting kooperatif dan dilandasi faham konstruktivisme. Pembelajaran inkuiri dapat membantu siswa belajar lebih ilmiah terampil mengumpulkan fakta, menyusun konsep, menyusun generalisasi secara mandiri. Kemudian pembelajaran kooperatif juga membangun kemampuan kerja sama siswa dalam hal mencari fakta secara bersama-sama, faham konstruktivisme dijadikan landasan karena mengandung unsur bahwa seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Pentingnya kolaborasi dari ketiga hal ini adalah agar dapat memfasilitasi terjadinya konstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi dengan strategi yang dipilih adalah strategi PDEODE*E (Predict, Discuss, Explain, Observe, Discuss, Explore* dan Explain). Strategi PDEODE*E.

Samsudin dkk (2015) menyatakan bahwa strategi

11 Pendahuluan 1. Prediction, guru menyajikan fenomena tentang

satu hal untuk menguji seperti apa prediksi hipotesis yang dikemukakan siswa terkait fenomena tersebut.

2. Discuss, dalam hal ini siswa mendiskusikan prediksi masing-masing secara berkelompok untuk menghasilkan kesepakatan prediksi awal. 3. Explain, tahapan ini siswa menjelaskan bagaimana

kesepakatan tiap kelompok mengenai prediksi yang ditemukannya. Siswa mengemukakan di depan teman-teman sekelasnya.

4. Observe, siswa mengamati fenomena yang terjadi melalui kegiatan percobaan dan guru harus membimbing agar konsep yang ingin diterapkan guru relevan dengan kegiatan pengamatan siswa. 5. Discuss, siswa diminta untuk menganalisis dan

membandingkan antara hasil observasi dengan prediksi awal siswa kemudian mereka saling mengkritisi hal-hal yang ditemukan sampai akhirnya menemukan kesepakatan kelompok yang baru atau mungkin menguatkan prediksi awal siswa yang sesuai dengan kegiatan observasi. 6. Explore, siswa pada tahapan ini mengeksplorasi

konsep-konsep kompleks secara lebih mendalam dan lebih komprehensif

7. Explain, siswa bersama kelompoknya kembali memaparkan hasil temuannya setelah melewati tahap observasi dan diskusi.

Dengan kegiatan seperti ini diharapkan siswa dapat meluruskan antara kenyataan yang terjadi dan konsep yang dirasa benar menurut mereka. Siswa membangung pengetahuannya lewat pengalaman, diskusi dan pencarian jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Strategi PDEODE*E menurut Samsudin dkk (2015), jika digunakan secara terus menerus mampu memberikan umpan balik yang positif dan mengembangkan pembelajaran ke arah student centered, yang memberikan kesempatan kepada siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran serta mampu memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan kognitif siswa. T

Tujuan Penulisan

Buku tentang strategi PDEODE*E ini ditulis sebagai sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan miskonsepsi dalam pembelajaran. Diharapkan hadirnya buku ini dapat menjadi alternatif dalam mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di kelas melalui penerapan strategi pembelajaran PDEODE*E sehingga pembelajaran di kelas menjadi optimal.

13 Konsep, Konsepsi, dan Miskonsepsi

K

K

ONSEP, KONSEPSI DAN MISKONSEPSIA. Konsep

Konsep oleh beberapa pakar dan sumber bacaan banyak didefinikan beragam dan semuanya memiliki penekanan arti yang sama tetapi dalam ungkapan definisi yang berbeda-beda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep diartikan sebagai ide atau pengetahuan yang diabstraksikan dari peristiwa konkret. Konsep merupakan kelas atau kategori stimulus (objek, peristiwa atau orang) yang memiliki ciri-ciri umum (Hamalik, 2010). Adapun Ausubel (2000) mengungkapkan bahwa konsep adalah benda-benda, kejadian-kejadian, situasi-situasi, atau ciri-ciri yang memiliki ciri khas dan yang terwakili dalam setiap budaya oleh suatu tanda atau

simbol (objects, events, situations, or properties that

possess common critical attributcs and are designated in any given culture by some accepted sign or symbol). Sedangkan van den Berg (1991) mengungkapkan bahwa konsep merupakan abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antara manusia dan yang memungkinkan manusia herfikir (bahasa adalah alat berfikir).

Dari beberapa teori yang diungkapkan oleh para ahli dan sumber bacaan bahwa konsep dapat dinyatakan sebagai suatu ide atau gagasan, pengetahuan, dan abstraksi yang dapat berupa benda Fisika non fisik yang disimbolisasi secara abstrak sehingga manusia dapat berkomunikasi satu sama lain.

B

B. Konsepsi

Penafsiran sesorang terhadap suatu konsep tentu memiliki perbedaan dengan penafsiran orang lain pada konsep itu. Sebagai contoh, penafsiran seseorang pada konsep gerak akan berbeda dengan penafsiran orang lain pada konsep itu. Van den Berg (1991) mengungkapkan bahwa tafsiran perorangan dari suatu konsep pengetahuan disebut konsepsi. Walaupun dalam Fisika kebanyakan konsep mempunyai arti yang jelas, bahkan yang sudah disepakati oleh para tokoh Fisika, tapi konsepsi mahasiswa berbeda-beda.

15 Konsep, Konsepsi, dan Miskonsepsi Duit & Treagust (2003) mendefinisikan konsepsi

sebagai interpretasi mental idiosyncratic individu. Adapun

Suparno (2005) mendefinisikan konsepsi sebagai kemampuan memahami konsep, baik yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan maupun konsep yang diperoleh dari pendidikan formal.

Dari uraian di atas, diperoleh pengertian bahwa konsepsi adalah sebuah interpretasi dan tafsiran seseorang pada suatu konsep pengetahuan yang tidak sama dengan konsepsi ilmiah dan biasanya diperoleh melalui interaksi dengan lingkungannya. Setiap mahasiswa telah memiliki konsepsi sendiri-sendiri tentang sesuatu sebelum mereka mempelajari sebuah konsep. Termasuk di dalamnya terkait dengan konsep Fisika. Sebagai contoh, mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan Fisika Dasar terkait konsep kelistrikan dan kemagnetan, mahasiswa telah memiliki pengalaman dengan peristiwa-peristiwa kelistrikan seperti konsep arus listrik, gaya Coulomb, dan medan listrik. Karena pengalamannya itu, mahasiswa telah memiliki konsepsi-konsepsi yang belum tentu sama dengan konsepsi-konsepsi para ahli Fisika. Konsepsi seperti itu disebut dengan konsepsi awal atau pra-konsepsi (Van den Berg, 1991).

C

C. Miskonsepsi

Dalam pembelajaran Fisika, sering ditemukan miskonsepsi pada mahasiswa. Miskonsepsi merupakan sebuah masalah yang dapat menghambat proses pembelajaran dalam Fisika. Jika tidak segera ditangani akan berakibat buruk pada saat menempuh jenjang pendidikan di atasnya. Menurut Clement (1987) miskonsepsi adalah ide-ide mahasiswa yang tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah yang diterima saat ini. Sedangkan Demirci & Cirkinoglu (2004) mengungkapkan miskonsepsi yang berkaitan dengan pendidikan Fisika yaitu prasangka mahasiswa yang tidak konsisten terhadap hukum Fisika. Miskonsepsi juga dapat diartikan prasangka atau pemahaman tentang suatu konsep yang diyakini secara kuat namun konsep yang diyakini tidak sesuai dengan konsep-konsep ilmiah para ahli (Pesman & Eryilmaz, 2010). Miskonsepsi dapat berkembang dari pengalaman sehari-hari, sering kali orang yang mengalami miskonsepsi tidak menyadari kesalahan konsep yang dialami. Selain itu, miskonsepsi menurut Suparno (2005) adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang diakui oleh para ahli. Miskonsepsi adalah prakonsepsi mahasiswa yang yang tidak dapat membuktikan sebuah gambaran fenomena Fisika secara

17 Konsep, Konsepsi, dan Miskonsepsi lebih jelas dan tidak sesuai dengan hukum-hukum Fisika (Demirci & Cirkinoglu, 2004). Dengan kata lain, miskonsepsi merupakan sebuah proses dimana mahasiswa mengalami kegagalan dalam berpikir dan mereka tidak mampu untuk menguhubungkan serta menjelaskan sebuah konsep baru dengan ide awal yang mereka miliki. Miskonsepsi yang dialami mahasiswa biasanya berawal dari mereka sendiri. Mereka begitu yakin akan konsep yang mereka pegang berdasarkan dari pengalaman mereka sehari-hari. Dampak terburuk miskonsepsi bagi mahasiswa disebabkan oleh sifat miskonsepsi yang dapat melekat dan bertahan cukup lama dalam struktur kognitif mereka bahkan dapat menjadi permanen. Miskonsepsi yang berasal dari mahasiswa dapat dikelompokkan dalam beberapa hal antara lain: prakonsepsi atau konsep awal mahasiswa,

pemikiran asosiatif, pemikiran humanistik, reasoning

yang tidak lengkap/salah, intuisi yang salah, tahap perkembangan kognitif mahasiswa, kemampuan mahasiswa, minat belajar mahasiswa (Suparno, 2005). Mahasiswa yang mengalami miskonsepsi harus merekonstruksi konsepsi mereka sehingga menjadi konsepsi yang benar sesuai dengan konsepsi para ahli karena miskonsepsi mahasiswa dapat menyebabkan mereka tidak dapat menjelaskan sebuah fenomena

dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa miskonsepsi adalah pemahaman tentang suatu konsep yang diyakini secara kuat namun menyimpang (salah) dari konsepsi ilmiah yang berlaku dan penyimpangannya tidak disadari oleh orang yang mengalami miskonsepsi tersebut.

Banyak sekali faktor yang menyebabkan mahasiswa mengalami miskonsepsi. Salah satu penyebabnya yaitu dosen tidak dapat membangun pengetahuan (konsep) selama proses pembelajaran berlangsung. Dosen yang kurang bisa membangun konsep Fisika dengan benar, cenderung membuat mahasiswa mengalami miskonsepsi. Rata-rata mahasiswa akan mengikuti yang telah diajarkan oleh dosennya dan mahasiswa merekam semua konsep yang telah diajarkan dalam memorinya sampai mereka menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Misalnya selama mengikuti perkuliahan Fisika Dasar II, mahasiswa diajarkan konsep Fisika terkait medan listrik secara abstrak, yaitu melalui definisi secara verbal semata. Karena konsep medan sangat abstrak dan penjelasan dosen tidak disertai dengan fenomena fisis, mahasiswa tersebut mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi tersebut akan tertanam dengan baik sampai mahasiswa mengikuti perkuliahan di tingkat berikutnya.

19 Konsep, Konsepsi, dan Miskonsepsi

Proses pembelajaran yang kurang efektif merupakan salah satu penyebab yang akan membuat mahasiswa mengalami miskonsepsi. Melalui pembelajaran Fisika yang tidak efektif (verbal/ceramah yang tidak disertai dengan fenomena riil dan aplikasinya), mengakibatkan mahasiswa mengalami banyak kesulitan dalam menguasai konsep yang diajarkan dengan baik. Sebagai konsekuensinya, mahasiswa akan mengalami miskonsepsi dan memegang miskonsepsi tersebut cukup lama. Sering dijumpai bahwa konsep-konsep Fisika dengan kehidupan sehari-hari maknanya berbeda. Pengertian usaha dan tekanan dalam Fisika akan sangat berbeda dengan pengertian usaha dan tekanan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya miskonsepsi. Faktor lain yang menyebabkan miskonsepsi pada mahasiswa adalah buku dan sumber bacaan lainnya. Buku dan sumber bacaan lainnya yang dipakai mahasiswa tentunya dapat dimaknai berbeda-beda oleh masing-masing mahasiswa. Interpretasi mahasiswa terhadap sumber bacaan dapat menjadi faktor terjadinya miskonsepsi. Terlebih lagi istilah yang dituangkan dalam buku teks cukup kompleks dan abstrak, hal ini dapat membuat mahasiswa menjadi salah atau mengalami miskonsepsi.

Semua miskonsepsi merupakan kesalahan, namun tidak semua kesalahan merupakan miskonsepsi. Tidak semua kesalahan diakibatkan oleh miskonsepsi, bisa jadi kesalahan tersebut karena mahasiswa mengalami

keadaan tidak paham konsep (lack of knowledge) yaitu

keadaan dimana mahasiswa belum tahu atau bahkan tidak tahu tentang konsep. Maka dari itu, dalam pelaksanaan diagnosis miskonsepsi harus dapat dibedakan dari tidak paham konsep dan paham parsial. Miskonsepsi lebih sulit diatasi dari pada tidak tahu konsep, karena mahasiswa yang mengalami miskonsepsi menganggap benar apa yang menjadi ide dan pengetahuannya.

Tidak semua konsepsi yang dimiliki mahasiswa dapat dikategorikan miskonsepsi. Perlu dilakukan identifikasi secara mendalam untuk menyimpulkan apakah mahasiswa mengalami miskonsepsi atau tidak. Suparno (2005) menyatakan bahwa untuk mengidentifikasi miskonsepsi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

1. Peta Konsep

Peta konsep menggambarkan hubungan berarti antara konsep-konsep dan menekankan gagasan-gagasan pokok yang disusun hierarkis. Peta konsep yang

21 Konsep, Konsepsi, dan Miskonsepsi telah dibuat mahasiswa dapat mengungkapkan apakah mahasiswa mengalami miskonsepsi dan miskonsepsi apa yang mahasiswa miliki. Miskonsepsi mahasiswa dapat teridentifikasi dari posisi konsep-konsep yang salah dan hubungan antar konsep yang tidak lengkap.

2. Tes Multiple Choice dengan Reasoning Terbuka

Tes multiple choice ini memiliki nama lain pilihan ganda beralasan. Selama melakukan tes ini, mahasiswa dituntut untuk memilih jawaban dan memberikan alasan memilih jawaban tersebut. jawaban yang dipilih mahasiswa dapat memiliki empat kemungkinan, yaitu:

1) Jawaban dan alasan benar 2) Jawaban benar, alasan salah 3) Jawaban salah, alasan benar 4) Jawaban dan alasan salah

Dari keempat kemungkinan jawaban mahasiswa tersebut, jika mahasiswa berada dalam kondisi 2), 3), 4), bisa dikatakan bahwa mahasiswa mengalami miskonsepsi.

3. Tes Essay Tertulis

Tes ini dilakukan dengan memberikan tes esai mengenai konsep yang sudah dan akan dipelajari. Dengan tes ini, dosen dapat menganalisa jawaban

mahasiswa dan dapat mengetahui miskonsepsi yang dialami mahasiswa. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang miskonsepsi yang dialami mahasiswa, dosen dapat melakukan wawancara.

4. Wawancara Diagnosis

Metode wawancara dilakukan dengan memilih konsep yang dianggap sulit dipahami mahasiswa. Kemudian dosen mengajukan beberapa pertanyaan terkait konsep tersebut. Mahasiswa diminta menjawab sesuai dengan gagasan mereka mengenai konsep yang ditanyakan. Dari wawancara yang telah dilakukan, maka miskonsepsi mahasiswa dapat terlihat dan sumber miskonsepsi juga terungkap.

5. Diskusi dalam Kelas

Mahasiswa diminta untuk dapat mengungkapkan gagasannya dalam suatu forum diskusi sehingga dosen dapat mengetahui miskonsepsi yang dialami mahasiswa. Selama diskusi berlangsung, dosen harus membimbing mahasiswa agar mereka berani dalam mengemukakan gagasan mereka.

23 Konsep, Konsepsi, dan Miskonsepsi 6. Praktikum dengan Tanya Jawab

Sebelum melakukan praktikum, mahasiswa diminta untuk membuat hipotesis. Selanjutnya dosen akan mengajukan pertanyaan konsep selama prkatikum berlangsung. Pada akhir praktikum, mahasiswa diminta untuk menarik kesimpulan dan membandingkannya dengan hipotesis yang telah dibuat.

Salah satu cara untuk mengukur miskonsepsi

mahasiswa adalah melalui tes diagnostik berupa Three

Tier Test. Tes diagnostik dibuat untuk mengkaji kelemahan suatu proses pembelajaran sehingga tes tersebut dapat membantu dosen atau pendidik dalam mengidentifikasi miskonsepsi dalam kognitif mahasiswa

(Bala, 2013). Three Tier Test dikembangkan untuk

mengetahui apakah seseorang masuk dalam kategori miskonsepsi atau tidak. Untuk membedakan mahasiswa yang tahu konsep, tidak tahu konsep, dan miskonsepsi,

maka dalam Three Tier Test digunakan tingkat keyakinan

yang terdapat pada tier ketiga untuk mengukur dosen mahasiswa dalam menjawab soal. Seseorang yang mengalami miskonsepsi dapat dibedakan dengan cara membandingkan benar atau tidaknya jawaban dengan tinggi rendahnya tingkat keyakinan yang diberikannya

secara umum yaitu tier pertama berupa soal pilihan ganda biasa, tier kedua berupa alasan mahasiswa dalam menjawab tier pertama, dan tier ketiga adalah dosen mahasiswa untuk memilih dua tier sebelumnya (Pesman & Erylmaz, 2010). Jika jawaban mahasiswa pada tier pertama salah, tier kedua salah juga dan pada tier ketiga mereka yakin akan jawaban mereka, maka mahasiswa tersebut termasuk dalam kategori miskonsepsi. Demikian pula jika jawaban mahasiswa pada tier pertama benar, tier kedua benar juga dan pada tier ketiga mereka yakin akan jawaban mereka, maka mahasiswa tersebut termasuk

dalam kategori scientific conception. Kategori jawaban

mahasiswa yang diadaptasi dari (Pesman & Erylmaz,

2010); Costu (2010, 2012) dapat dilihat dari kriteria Three

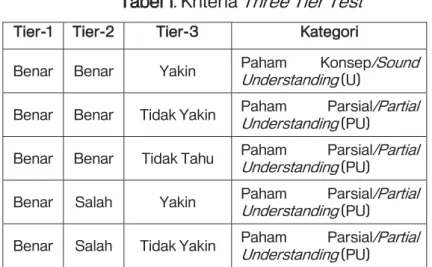

Tier Test dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: T

Tabel 1. Kriteria Three Tier Test

Tier--1 Tier--2 Tier--3 Kategori

Benar Benar Yakin Paham Konsep/Sound Understanding (U) Benar Benar Tidak Yakin Paham Parsial/Partial Understanding (PU) Benar Benar Tidak Tahu Paham Parsial/Partial Understanding (PU) Benar Salah Yakin Paham Parsial/Partial Understanding (PU) Benar Salah Tidak Yakin Paham Parsial/Partial Understanding (PU)

25 Konsep, Konsepsi, dan Miskonsepsi

T

Tier--11 TTier--22 TTier--33 KKategori

Benar Salah Tidak Tahu Paham Parsial/Partial Understanding (PU) Salah Benar Yakin Paham Parsial/Partial Understanding (PU) Salah Benar Tidak Yakin Paham Parsial/Partial Understanding (PU) Salah Benar Tidak Tahu Paham Parsial/Partial Understanding (PU) Salah Salah Yakin Miskonsepsi/ Misconception (M)

Salah Salah Tidak Yakin Tidak paham konsep/No Understanding (NU) Salah Salah Tidak Tahu Tidak paham konsep/No Understanding (NU)

Miskonsepsi mahasiswa dapat disebabkan oleh banyak faktor. Suparno (2005) memaparkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi yang dikutip dari beberapa ahli antara lain:

1) Sulitnya mahasiswa untuk meninggalkan pemahaman yang telah ada sebelumnya (yang salah) yang mungkin diperoleh dari proses belajar terdahulu;

2) Kurang tepatnya aplikasi konsep-konsep yang telah dipelajari mahasiswa;

3) Penggunaan peraga yang tidak mewakili secara tepat konsep yang digambarkan mahasiswa;

4) Ketidakberhasilan dosen dalam menampilkan aspek-aspek esensial dari konsep yang bersangkutan;

5) Ketidak-ajegan dosen dalam memakai istilah dan biasanya juga karena ketidakberhasilan dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep lain pada situasi yang tepat.

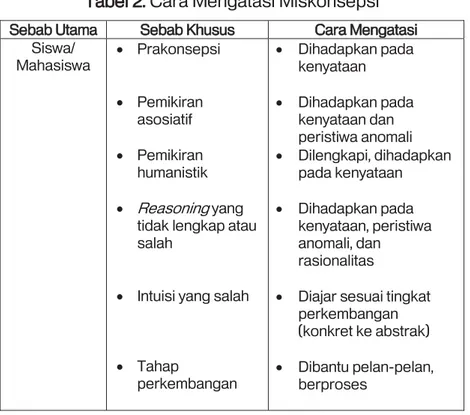

Selain itu, Suparno (2005) juga memberikan cara-cara dalam mengatasi miskonsepsi, seperti pada Tabel 2 berikut:

T

Tabel 2. Cara Mengatasi Miskonsepsi Sebab Utama Sebab Khusus Cara Mengatasi

Siswa/ Mahasiswa x Prakonsepsi x Pemikiran asosiatif x Pemikiran humanistik x Reasoning yang

tidak lengkap atau salah

x Intuisi yang salah

x Tahap perkembangan x Dihadapkan pada kenyataan x Dihadapkan pada kenyataan dan peristiwa anomali x Dilengkapi, dihadapkan pada kenyataan x Dihadapkan pada kenyataan, peristiwa anomali, dan rasionalitas

x Diajar sesuai tingkat perkembangan (konkret ke abstrak) x Dibantu pelan-pelan,

27 Konsep, Konsepsi, dan Miskonsepsi

S

Sebab Utama SSebab Khusus CCara Mengatasi kognitif mahasiswa x Kemampuan mahasiswa x Minat belajar mahasiswa x Pembelajaran dilakukan bervariasi dan menarik

Guru/Dosen x Tidak menguasai bahan (tidak kompeten) x Tidak membiarkan mahasiswa mengungkapkan gagasan x Relasi dosen-mahasiswa tiak baik x Terus belajar x Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengungkapkan gagasan

x Relasi dibuat akrab, bisa diselingi humor Buku Teks x Penjelasan keliru

x Salah tulis terutama dalam rumus

x Tingkat kesulitan penulisan buku terlalu tinggi bagi mahasiswa x Mahasiswa tidak

tahu membaca buku teks x Buku fiksi Sains

kadang-kadang salah konseps x Kartun Sains sering memuat miskonsepsi x Dikoreksi dan dibenarkan

x Dikoreksi secara teliti x Disesuaikan dengan lembar mahasiswa x Dosen melatih mahasiswa menggunakan buku teks x Dibenarkan x Dikoreksi

S

Sebab Utama SSebab Khusus CCara Mengatasi Konteks x Pengalaman mahasiswa keliru x Bahasa sehari-hari berbeda dengan bahasa Fisika x Teman diskusi yang salah x Keyakinan dan agama x Mahasiswa dihadapkan pada pengalaman yang sesuai konsep Fisika x Dijelaskan

perbedaannya melalui contoh

x Mahasiswa

mengungkapkan hasil diskusi dan dosen memberi koreksi x Dosen menyadarkan

mahasiswa bahwa bisa jadi pandangan Sains berbeda dengan pandangan suatu agama

Metode

Mengajar x Hanya berisi ceramah dan menulis x Langsung ke dalam bentuk matematika x Tidak mengungkapkan miskonsepsi mahasiswa x Tidak mengoreksi PR yang salah x Model analogi yang dipakai kurang tepat x Pembelajaran dilakukan bervariasi, mahasiswa dirangsang melalui pertanyaan x Mulai dari peristiwa

nyata kemudian masuk ke rumus x Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan gagasan x Dikoreksi dan ditunjukkan letak kesalahannya x Ditunjukkan letak kemungkinan terjadi salah konsep

29 Strategi Pembelajaran PDEODE*E

S

trategi Pembelajaran PDEODE*EA. Strategi Pembelajaran PDEODE*E tasks

Pengembangan pembelajaran PDEODE*E tasks

diawali dari pengembangan pembelajaran Predict,

Observe, dan Explain (POE). Strategi pembelajaran POE menggali pemahaman mahasiswa dengan mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan tiga tugas. Pertama, mahasiswa memprediksi hasil dari aktivitas belajar dan membenarkan prediksi mereka (P: Memprediksi). Kedua, mereka menggambarkan apa yang mereka observasi (O: Observasi). Akhirnya, mereka merekonsiliasi

ketidaksesuaian antara prediksi dan observasi (E: Jelaskan) (Gunstone & White, 1981). Berdasarkan POE, Savander-Ranne & Kolari (2003) mengembangkan model pengajaran PDEODE. Savander-Ranne & Kolari (2003) memanfaatkan model pembelajaran PDEODE pada mahasiswa SMK bidang Vokasional (Teknik) dengan Lembar Kerja Mahasiswa (LKS) bentuk terbuka. Setelah itu, model ini telah banyak digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep-konsep Sains pada mahasiswa (misalnya Coştu dkk, 2010).

Perbedaan yang mencolok antara POE dan

PDEODE adalah adanya penambahan fase "Discussion

(D)" ke dalam POE. Seperti yang dijelaskan oleh Coştu dkk (2010), menambahkan "D" ke POE memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menciptakan suasana yang mendukung keragaman pandangan pada sesi diskusi. Model pembelajaran PDEODE terdiri dari enam langkah

(fase). Pada langkah pertama (P: Prediction), dosen

memberikan fenomena konseptual kepada mahasiswa dengan menggunakan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dan meminta mereka untuk menuliskan prediksi secara individu apa yang akan terjadi dengan tujuan untuk memvalidasi pemikiran mereka sebelumnya. Pada

31 Strategi Pembelajaran PDEODE*E mahasiswa berdiskusi dan berbagi pemikiran mereka di dalam kelompok mereka masing-masing. Pada langkah

ketiga (E: Explain), mahasiswa di masing-masing

kelompok mengkompromikan dan menyimpulkan sementara tentang fenomena yang sedang diselidiki untuk dipahami, serta untuk menyajikan ide-ide mereka kepada kelompok lain melalui diskusi seluruh kelas. Setelah itu, para mahasiswa kembali bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan eksperimen secara individual dan mendokumentasikan pengamatan mereka

tentang apa yang terjadi. Dalam langkah (O: Observation)

ini, mahasiswa mengobservasi proses pengubahan konsep melalui fenomena yang diberikan dan dosen memandu mereka untuk berkonsentrasi pada pengamatan yang relevan dengan tujuan belajar

konsepnya. Pada langkah kelima (D: Discussion),

mahasiswa diminta untuk merekonsiliasi hasil observasi dengan prediksi yang dibuat pada langkah sebelumnya. Pada fase ini, mahasiswa diminta untuk menganalisis, membandingkan, mengkontraskan, dan mengkritisi hasil temuan dari teman di kelompok lainnya. Pada langkah

terakhir (E: Explain), jika mahasiswa dihadapkan pada

mahasiswa harus mencoba dan menentukan solusi dari setiap kontradiksi yang dialami. Peran dosen dalam strategi pengajaran ini adalah untuk memfasilitasi dan memandu mahasiswa berdiskusi.

Kemudian, Samsudin dkk (2015) berhasil

memperluas model PDEODE menjadi PDEODE*E taks

dengan menambahkan fase "Explore (E*)" dalam rangka

untuk lebih memromosikan pengubahan konsepsi dan untuk meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa. Model PDEODE*E telah diterapkan untuk mahasiswa calon guru Fisika di tingkat universitas berbasis pendidikan (salah satu LPTK di Indonesia). Penambahan E* pada PDEODE dapat menghilangkan beberapa kelemahan dan lebih memberdayakan model pengajaran PDEODE. Secara umum, PDEODE tidak dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengeksplorasi konsep-konsep kompleks secara lebih mendalam dan lebih komprehensif. Model PDEODE juga tidak mampu menganalisis, mensintesis, dan menyimpulkan hubungan antara konsep baik secara kualitatif maupun kuantitatif tanpa tahap eksplorasi (E*). Diyakini bahwa model PDEODE*E lebih menitik-beratkan pada pengubahan konsepsi. Oleh sebab itu, model ini digunakan peneliti

33 Strategi Pembelajaran PDEODE*E dalam mempromosikan pengubahan konsepsi. Lembar eksplorasi digunakan secara terpisah dari LKM, dengan tujuan untuk mengeksplorasi konsep lebih mendalam dalam rangka untuk mengubah miskonsepsi mahasiswa menjadi konsepsi ilmiah yang benar.

B

B. Kajian Penelitian PDEODE*E

Eksplorasi mengenai PDEODE*E menjadi kajian yang baru dikembangkan dalam 2 tahun ini. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah ini diuraikan seperti berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aldi Zulfikar; Denni Yulius Girsang; Duden Saepuzaman; Achmad Samsudin, Analyzing Educational University Students' Conceptions through Smartphone-Based PDEODE*E Tasks on Magnetic Field in Several Mediums. Dihasilkan data dan analisis hasil penelitian terkait dengan penggunaan PDEODE*E bebasis smartphone pada pembelajaran medan magnet di setiap medium.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Samsudin; Andi Suhandi; Dadi Rusdiana; Ida Kaniawati; Bayram Coştu, Conceptual Understanding on Magnetic Field Concept through Interactive

Conceptual Instruction (ICI) with PDEODE*E Tasks. Dihasilkan data dan analisis hasil penelitian terkait dengan pemanfatan pembelajaran Konseptual Interaktif (ICI) dengan bantuan PDEODE*E tasks dalam perkuliahan Fisika Dasar II konsep medan magnet.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Samsudin; Andi Suhandi; Dadi Rusdiana; Ida Kaniawati, The PDEODE*E Students Worksheet On Static Electricity: As Innovation In Learning Sets of Physics. Dihasilkan data dan analisis terkait dengan pengembangan lembar kerja mahasiswa (LKM) pada konsep listrik statis.

35 Desain Pembelajaran PDEODE*E

D

ESAIN PEMBELAJARANA. Merancang LKM PDEODE*E

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) merupakan panduan tertulis yang berisi langkah-langkah operasional yang harus dikuti mahasiswa dan instruktur selama melakukan kegiatan perkuliahan. LKM suatu kegiatan tentu harus selaras dengan tujuan kegiatan dan sintaks kegiatan yang telah ditetapkan. LKM untuk DCLM-UMT dirancang sesuai dengan langkah yang dikembangkan Costu (2010); Samsudin dkk (2015) yaitu menggunakan strategi PDEODE*E dengan memuat komponen-komponen antara lain: judul perkuliahan, rumusan tujuan perkuliahan, langkah-langkah (prosedur) pelaksanaan

perkuliahan seperti Predict, Discuss, Explain, Observe,

Discuss, Explore, dan Explain, serta dilengkapi dengan Lembar Eksplorasi. Setiap komponen tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1) Judul/Tema yang dibelajarkan; karena program perkuliahan yang dikembangkan secara khusus diperuntukan pada matakuliah Fisika Dasar II maka judul/tema perkuliahan dipilih harus sesuai dengan materi perkuliahan Fisika Dasar yang tertuang dalam SAP dan Silabus di Departemen Pendidikan Fisika, namun karena adanya penentuan keutamaan konsep esensial, keterbatasan waktu, sarana dan prasarana maka hanya 11 judul perkuliahan saja yang diangkat dalam penelitian, antara lain perkuliahan pada tema: Percobaan Hukum Coulomb, Medan Listrik Statis, Kapasitor Keping Sejajar, Percobaan Hukum Ohm, Percobaan Hukum Kirchoff, Percobaan Jembatan Wheatstone, Rangkaian RC, Interaksi Kemagnetan pada Berbagai Medium, Ayunan Magnetik, Medan Magnet Berputar, Generator dan Motor Listrik.

2) Konteks; karena model perkuliahan ini menggunakan pendekatan konseptual yang sesuai level kognisi mahasiswa, maka untuk setiap tema/judul perkuliahan harus dikaitkan dengan konteks yang relevan. Sesuai dengan jumlah tema/judul perkuliahan yang dikembangkan, maka jumlah

37 Desain Pembelajaran PDEODE*E konteks yang ditinjau juga berjumlah 11 konteks, yaitu: Percobaan Hukum Coulomb, Medan Listrik Statis, Kapasitor Keping Sejajar, Percobaan Hukum Ohm, Percobaan Hukum Kirchoff, Percobaan Jembatan Wheatstone, Rangkaian RC, Interaksi Kemagnetan pada Berbagai Medium, Ayunan Magnetik, Medan Magnet Berputar, Generator dan Motor Listrik.

3) Rumusan tujuan perkuliahan; rumusan tujuan perkuliahan berisikan tentang pernyataan-pernyataan tentang target atau sasaran yang akan dicapai melalui kegiatan perkuliahan terintegratisi. Tujuan perkuliahan juga harus disesuaikan juga dengan fungsi dan peran dilaksanakannya perkuliahan tersebut. Fungsi dan peran perkuliahan Fisika Dasar II adalah sebagai sarana untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menguasai konsep-konsep dalam Fisika Dasar dan mengurangi miskonsepsi serta mengubah konsepsi menuju konsepsi ilmiah, sehingga tujuan perkuliahan Fisika Dasar II ini diarahkan pada pemahaman konsep, penurunan miskonsepsi dan pengubahan konsepsi mahasiswa calon guru fisika. Tujuan perkuliahan juga harus menjadi acuan untuk menyusun prosedur melaksanakan perkuliahan.

Prosedur kegiatan perkuliahan ini mengikuti prosedur kegiatan perkuliahan ICI yang memuat: kegiatan pra-perkuliahan (pendahuluan) menggunakan simulasi, animasi dan berbagai video

yang diramu dalam multimedia komputer (conceptual

focus) dengan tujuan mengorientasi perkuliahan yang akan berlangsung serta menggunakan CCT (use of texts) untuk membekali konsep awal bagi mahasiswa ditindak lanjuti dengan pembuatan peta konsep dan atau peta pikiran, kegiatan inti perkuliahan menggunakan strategi PDEODE*E (Research materials dan Students Interactions) melalui LKM dan Lembar Eksplorasi yang dibuat sesuai langkah pembelajaran sehingga mahasiswa berinteraksi dalam kelompoknya masing-masing, dan kegiatan akhir (penutup) perkuliahan (menyimpulkan pembelajaran berdasarkan hasil penyelidikan).

aa) Kegiatan pendahuluan

Kegiatan pendahuluan dilaksanakan dengan

tujuan untuk memfokuskan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan. Pada DCLM-UMT kegiatan memfokuskan mahasiswa pada konsep yang akan dipelajari dilakukan dengan cara menampilkan beberapa simulasi, animasi, dan video dapat berupa konsep terkait secara demonstrasi guna

39 Desain Pembelajaran PDEODE*E memotivasi mahasiswa untuk siap belajar. Sebagai contoh, simulasi tentang benda bermuatan dalam medan magnet seragam, simulasi tentang benda bermuatan yang saling berinteraksi satu sama lain, dan lain sebagainya.

bb) Kegiatan inti perkuliahan melalui strategi PDEODE*E Kegiatan inti perkuliahan merupakan aktivitas utama dari keseluruhan pragram perkuliahan. Kebanyakan aktivitas banyak dilakukan pada tahap ini. Dari tahap ini akhirnya kesimpulan diperoleh. Kegiatan inti perkuliahan harus berisi proses-proses yang disesuaikan dengan tujuan perkuliahan. Karena tujuan perkuliahan Fisika Dasar II adalah menjelaskan dan mengembangkan konsep-konsep dasar fisika untuk membekali mahasiswa belajar konsep selanjutnya, maka proses-proses dalam kegiatan inti perkuliahannya harus diarahkan pada proses eksplorasi eksperimental. Untuk memfokuskan mahasiswa sebelum melakukan eksplorasi secara eksperimental dengan strategi PDEODE*E, diberikan simulasi, animasi dan video yang dapat memberikan gambaran konseptual yang bagi mahasiswa dalam kondisi tidak paham konsep akan menerima secara utuh (konstruksi) menjadi pengetahuan baru akan tetapi bagi mahasiswa yang mengalami miskonsepsi

mengalami goncangan (diseqluibrium) yang selanjutnya dapat merekonstruksi pengetahuannya

melalui proses penyelidikan. Selain itu, Conceptual

Change Texts (CCT) yang dapat dijadikan salah satu sumber acuan bagi mahasiswa selain buku teks lain juga diberikan. Langkah ini dilakukan dalam rangka memandu mahasiswa dalam menyusun peta konsep atau peta pikiran yang dapat memfokuskan mereka belajar konsep terkait. Selanjutnya, proses eksplorasi dilakukan dengan menggunakan strategi PDEODE*E. Jadi proses pembelajaran pada program perkuliahan DCLM-UMT menjadi tepat jika menggunakan strategi

PDEODE*E. Ciri khas dari strategi PDEODE*E yaitu

mahasiswa melakukan eksperimen untuk dapat menyimpulkan konsep yang dieksplorasi secara konseptual melalui analisis kuantitatif dan kualitatif. Disamping itu sesuai dengan rujukan yang dipakai yaitu pendekatan kognisi dengan model DCLM-UMT memungkinkan mahasiswa belajar sesuai dengan kognisi (level konsepsi) masing-masing mahasiswa. Sehingga proses pembelajaran bagi mahasiswa berbeda sesuai keadaannya. Misalkan mahasiswa yang mengalami miskonsepsi, maka mahasiswa akan merekonstruksi melalui proses kognitif asimilasi dan konstruksi bagi mahasiswa yang tidak paham konsep.

41 Desain Pembelajaran PDEODE*E

Maka proses-proses di dalam DCLM-UMT dilaksanakan secara kolaboratif dengan pendekatan inquiri untuk mahasiswa yang memiliki kondisi kognisi sama dan penanganannya akan sama begitu juga sebaliknya.

Terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan dalam kegiatan eksplorasi melalui strategi PDEODE*E setelah diterapkan modus simulasi dan CCT, yaitu:

(a) P (Predict/Prediksi): pada langkah ini mahasiswa

diberikan kesempatan untuk membuat prediksi individu sebelum dicocokkan prediksinya dengan prediksi orang lain dalam satu kelompok. Setelah mahasiswa tersebut membuat prediksi sendiri (individu), dilakukan penyesuaian antara prediksi individu dengan prediksi orang lain dan disepakati menjadi prediksi kelompok.

(b) D (Discuss/Diskusi): pada langkah ini, mahasiswa

menyesuaikan prediksi individu dengan prediksi kelompok. Selanjutnya prediksi kelompok dengan prediksi kelompok lainnya dengan tujuan untuk memberikan gambaran awal (pra-konsepsi) yang dimiliki oleh masing-masing kelompok dengan mendiskusikan untuk mencapai kesepakan prediksi.

(c) E (Explain/Eksplanasi): masing-masing perwakilan kelompok memaparkan prediksi kelompoknya dengan cara bediri dan menyampaikan kepada kelompok yang lain. Selain itu, mahasiswa juga menuliskan penjelasan konsepnya di dalam LKM.

(d) O (Observe/Observasi): mahasiswa melakukan

observasi dengan hanya melihat fenomena sekali secara kualitatif untuk membuktikan apakah prediksi yang disusun sesuai dengan fenomena fisis yang diamati.

(e) D (Discuss/Diskusi): hasil dari observasi atau

pengamatan awal didiskusikan dengan teman sekelompoknya yang kemudian melakukan eksplorasi lanjutan.

(f) E* (Explore/Eksplorasi): dalam fase eksplorasi

mahasiswa diberikan ruang lebih banyak untuk mendata melalui pengukuran secara kuantitatif untuk melengkapi data kualitatif yang diperoleh di awal sampai mahasiswa dapat mengalisis data yang diperoleh dan ditarik kesimpulan sementara terkait dengan hasil eksplorasi tersebut.

(f) E (Explain/Eksplanasi): selanjutanya mahasiswa

menjelaskan di LKM dan menjelaskan secara lisan hasil temuan dan analisisnya untuk dituliskan dalam LKM yang sudah disediakan. Dalam

43 Desain Pembelajaran PDEODE*E penjelasan kedua ini, mahasiswa menyampaikan juga kesimpulan konsep secara menyeluruh dengan menuliskan aplikasi apa yang terkait dengan konsep yang sednag dipelajari.

cc) Kegiatan penutup

Kegiatan penutup adalah kegiatan yang dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan pelaksanaan perkuliahan. Salah satu kegiatan yang pantas ada dalam kegiatan penutup adalah kegiatan refleksi dengan tujuan

memberikan feedback baik bagi mahasiswa maupun

untuk dosen. Kegiatan ini juga dapat diisi dengan kegiatan tindak lanjut untuk penguatan dan pengayaan pemahaman konsep.

B. Hasil Pengembangan dan Validasi LKM PDEODE*E Lembar kerja mahasiswa (LKM) PDEODE*E untuk setiap topik perkuliahan yang dikembangkan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran B1. Terdapat sebelas LKM PDEODE*E yang dikembang masing-masing untuk topik perkuliahan Percobaan Hukum Coulomb, Medan Listrik Statis, Kapasitor Keping Sejajar, Percobaan Hukum Ohm, Percobaan Hukum Kirchoff, Percobaan Jembatan Wheatstone, Rangkaian RC, Interaksi Kemagnetan pada Berbagai Medium, Ayunan Magnetik,

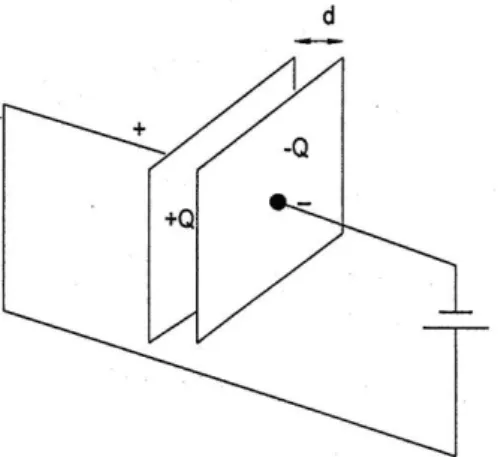

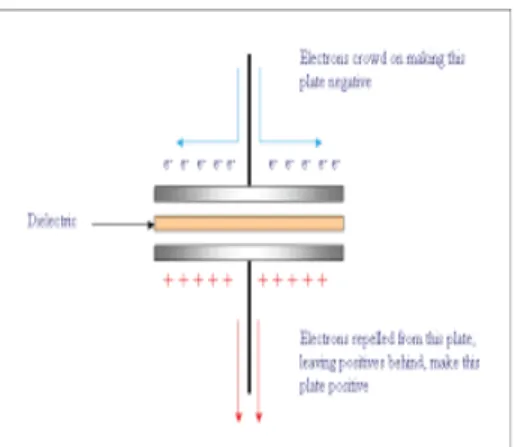

Medan Magnet Berputar, Generator dan Motor Listrik. Setiap tema perkuliahan terkait dengan konsep dan konteks tertentu. Sehingga sebelas topik perkuliahan yang dikembangkan terkait dengan sebelas konteks yang ditinjau, yaitu : Fenomena benda bermuatan listrik dan gaya Coulomb (Percobaan Hukum Coulomb), Medan Listrik Statis, Kapasitor Keping Sejajar dan bahan dielektrik, fenomena potensial listrik dan hambatan listrik (Percobaan Hukum Ohm), fenomena arus listrik (Percobaan Hukum Kirchoff), Percobaan Jembatan Wheatstone, Rangkaian RC, Fenomena Interaksi Kemagnetan pada Berbagai Medium (gaya dan medan magnet), Ayunan Magnetik (gaya dan medan magnet), Medan Magnet Berputar (Arus Eddy), Generator dan Motor Listrik. Berikut ini disajikan contoh LKM PDEODE*E yang dikembangkan untuk perkuliahan kapasitor keping sejajar.

45 Desain Pembelajaran PDEODE*E

LLEMBAR KEGIATAN MAHASISWA (LKM)

PDEODEE 3 (dikembangkan dari Kolari & Savander-Ranne, 2004, hlm. 490; Costu, 2007, hlm. 5)

Nama : ... Tanggal : ... Kelompok : ... Topik : Kapasitor Keping Sejajar

Tugas 1 : Kapasitor keping sejajar untuk jarak keping yang berbeda-beda

x Apa yang akan terjadi pada saat keping kedua diletakkan pada jalur 1, 2, dst.? Prediksikan? Nyatakan dan jelaskan alasan dari prediksi Anda!

... ... ... ... ... ...

Dimiliki satu set kapasitor keping sejajar beserta kapasitansimeter-nya. Keping kapasitor satu dipasang

permanen sedangkan keping kapasitor kedua dapat dipindahkan sesuai jalur-jalur yang disediakan.

Hubungkan kabel penghubung ke dalam sumber tegangan dan kedua keping tersebut beserta kapasitansimeternya secara seri.

x Diskusikan prediksi dan alasan Anda pada kelompok Anda. Kemudian jelaskan alasan Anda secara detail!

... ... ... ... ... x Observasi yang terjadi pada saat keping kedua diletakkan

pada jalur 1, 2, dst.! Apakah yang akan terjadi? Apakah ada perbedaan kejadian diantara jalur-jalur tersebut? Nyatakan hasil observasi Anda!

... ... ... ... ... x Mengapa hal ini dapat terjadi? Diskusikan dengan

kelompok Anda! Kemudian jelaskan alasan Anda secara detail. ... ... ... ... ... x Lakukan eksplorasi lebih lanjut terkait hasil observasi yang

47 Desain Pembelajaran PDEODE*E

sudah disediakan! Tuliskan kesimpulan pada Lembar Eksplorasi di bawah ini! (Lembar Eksplorasi terlampir) ... ... ... ... ... ... x Bandingkan hasil observasi, eksplorasi dengan prediksi

Anda! Apakah sama atau berbeda? Jelaskan alasan Anda! Apakah yang dapat Anda simpulkan dari fenomena tersebut? Tolong tuliskan alasan Anda di bawah ini!

... ... ... ... ... ...

T

Tugas 2 : Kapasitor keping sejajar untuk luas keping yang berbeda-beda

x Apa yang akan terjadi pada saat keping kedua dengan luasan sama dengan luasan pertama, seperempat, setengah, dan tiga perempatnya? Prediksikan? Nyatakan dan jelaskan alasan dari prediksi Anda!

... ... ... ... ... x Diskusikan prediksi dan alasan Anda pada kelompok Anda.

Kemudian jelaskan alasan Anda secara detail!

... ... ... ... x Observasi yang terjadi pada saat keping kedua dengan

luasan sama dengan luasan pertama, seperempat,

Dimiliki satu set kapasitor keping sejajar beserta kapasitansimeternya. Keping kapasitor satu dipasang

permanen sedangkan keping kapasitor kedua dipasang pada jalur 1. Hubungkan kabel penghubung ke

dalam sumber tegangan dan kedua keping tersebut beserta

kapasitansimeternya secara seri. Gerakkanlah keping kedua untuk

49 Desain Pembelajaran PDEODE*E

setengah, dan tiga perempatnya! Apakah yang akan terjadi? Apakah ada perbedaan kejadian diantara luasan kedua keping yang berbeda-beda tersebut? Nyatakan hasil observasi Anda!

... ... ... ... ... x Mengapa hal ini dapat terjadi? Diskusikan dengan

kelompok Anda! Kemudian jelaskan alasan Anda secara detail. ... ... ... ... ... x Lakukan eksplorasi lebih lanjut terkait hasil observasi yang

Anda dapatkan dengan menggunakan peralatan yang sudah disediakan! Tuliskan kesimpulan pada Lembar Eksplorasi di bawah ini! (Lembar Eksplorasi terlampir) ... ... ... ... ... ...

x Bandingkan hasil observasi, eksplorasi dengan prediksi Anda! Apakah sama atau berbeda? Jelaskan alasan Anda! Apakah yang dapat Anda simpulkan dari fenomena tersebut? Tolong tuliskan alasan Anda di bawah ini!

... ... ... ... ... T

Tugas 3 : Kapasitor keping sejajar yang disisipkan berbagai macam bahan dielektrik

Dimiliki satu set kapasitor keping sejajar, tiga bahan dielektrik

(kaca, kayu, dan vynile chloride (PVC) beserta kapasitansimeternya.

Keping kapasitor satu dipasang permanen sedangkan keping kapasitor kedua dipasang pada jalur 2.

Hubungkan kabel penghubung ke dalam sumber tegangan dan kedua keping tersebut beserta kapasitansimeternya secara seri. Sisipkan bahan dielektrik kaca, kayu dan PVC secara bergantian.

51 Desain Pembelajaran PDEODE*E

x Apa yang akan terjadi pada saat sebelum ditambahkan bahan dielektrik, disisipkan bahan dielektrik kaca, kayu, dan PVC secara bergantian? Prediksikan? Nyatakan dan jelaskan alasan dari prediksi Anda!

... ... ... ... x Diskusikan prediksi dan alasan Anda pada kelompok Anda.

Kemudian jelaskan alasan Anda secara detail!

... ... ... ... x Observasi yang terjadi pada pada saat sebelum

ditambahkan bahan dielektrik, disisipkan bahan dielektrik kaca, kayu, dan PVC secara bergantian! Apakah yang akan terjadi? Apakah ada perbedaan kejadian diantara bahan-bahan dielektrik yang disispkan pada kapasitor keping sejajar tersebut? Nyatakan hasil observasi Anda!

... ... ... ... ...

x Mengapa hal ini dapat terjadi? Diskusikan dengan kelompok Anda! Kemudian jelaskan alasan Anda secara detail. ... ... ... ... ... x Lakukan eksplorasi lebih lanjut terkait hasil observasi yang

Anda dapatkan dengan menggunakan peralatan yang sudah disediakan! Tuliskan kesimpulan pada Lembar Eksplorasi di bawah ini! (Lembar Eksplorasi terlampir) ... ... ... ... ... ... x Bandingkan hasil observasi, eksplorasi dengan prediksi

Anda! Apakah sama atau berbeda? Jelaskan alasan Anda! Apakah yang dapat Anda simpulkan dari fenomena tersebut? Tolong tuliskan alasan Anda di bawah ini!

... ... ... ... ...

53 Desain Pembelajaran PDEODE*E

Aplikasi dalam Kehidupan sehari-hari:

x Sebutkan contoh penerapan dari fenomena nyata (daily

phenomenon) pada prinsip kapasitor keping sejajar!

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

x Sebagai contoh Lembar Eksplorasi pada konsep

kapasitor keping sejajar sebagai berikut.

LEMBAR EKSPLORASI

PREDICT, DISCUSS, EXPLAIN, OBSERVE, DISCUSS,

EXPLORE, & EXPLAIN (PDEODEE 3)

#Kapasitor Keping Sejajar#

Nama : ………. Tanggal : ………. Kelompok : ……….

Tujuan Percobaan:

Tujuan percobaan dalam eksplorasi ini adalah untuk: 1. Menganalisis kuat medan listrik berdasarkan perbedaan jarak antar dua keping kapasitor. 2. Menganalisis kuat medan listrik berdasarkan perbedaan luas penampang antar dua keping kapasitor.

3. Menganalisis kuat medan listrik berdasarkan perbedaan bahan dielektrik di antara dua keping kapasitor.

55 Desain Pembelajaran PDEODE*E

LLangkah-langkah Percobaan:

Tugas 1: Kapasitor keping sejajar untuk jarak keping yang berbeda-beda

Langkah-langkah percobaan dalam menganalisis kuat medan listrik pada kapasitor keping sejajar antara lain:

1. Diberikan satu set kapasitor keping sejajar, kabel penghantar listrik, sumber tegangan, kapasitansimeter, dan bahan dielektrik (udara, kayu, kaca, dan vynile

chloride)-nya serta teslameter.

Gambar 1. Percobaan Kapasitor Keping Sejajar

2. Keping kapasitor satu dipasang permanen sedangkan keping kapasitor kedua dapat dipindahkan sesuai jalur-jalur yang disediakan seperti jalur-jalur 1 paling dekat dengan keping pertama dan seterusnya.

3. Hubungkan (nyalakan saklar) kabel penghantar listrik ke dalam sumber tegangan dan kedua keping tersebut beserta kapasitansimeternya secara seri kemudian amati dan catat data dalam tabel.

4. Pindahkan keping kapasitor kedua untuk jarak yang berbeda kemudian amati dan catat kapasitansinya pada tabel yang disediakan.

T

Tugas 2: Kapasitor keping sejajar untuk luas penampang antar keping yang berbeda-beda

Langkah-langkah percobaan dalam menganalisis kuat medan listrik pada kapasitor keping sejajar antara lain:

1. Diberikan satu set kapasitor keping sejajar, kabel penghantar listrik, sumber tegangan, kapasitansimeter, dan bahan dielektrik (kayu, kaca, dan vynile chloride )-nya serta teslameter.

Gambar 2. Percobaan Kapasitor Keping Sejajar

2. Keping kapasitor satu dan dua dipasang permanen pada jarak yang sama (tetap).

3. Hubungkan kabel (nyalakan saklar) penghantar listrik ke dalam sumber tegangan dan kedua keping tersebut beserta kapasitansimeternya secara seri kemudian amati dan catat data dalam tabel.

57 Desain Pembelajaran PDEODE*E

4. Geser (tarik) keping kapasitor kedua untuk berbagai variasi jarak sehingga luas penampang kedua keping kapasitor menjadi berubah-ubah (bermacam-macam) kemudian amati dan catat kapasitansinya pada tabel yang disediakan.

T

Tugas 3: Kapasitor keping sejajar untuk bahan dielektrik yang berbeda-beda (udara, kayu, kaca, dan vynile chloride)

Langkah-langkah percobaan dalam menganalisis kuat medan listrik pada kapasitor keping sejajar antara lain:

1. Diberikan satu set kapasitor keping sejajar, kabel penghantar listrik, sumber tegangan, kapasitansimeter, dan bahan dielektrik (udara, kayu, kaca, dan vynile

chloride)-nya serta teslameter.

Gambar 3. Percobaan Kapasitor Keping Sejajar

2. Keping kapasitor satu dan dua dipasang permanen pada jarak yang sama (tetap) dan luas penampang kedua keping juga tetap pada jalur pertama (terdapat jarak antara dua keping yang diisi udara).

3. Hubungkan kabel (nyalakan saklar) penghantar listrik ke dalam sumber tegangan dan kedua keping tersebut beserta kapasitansimeternya secara seri kemudian amati dan catat data dalam tabel.

4. Masukkan bahan dielektrik (kayu, kaca, dan vynile

chloride) secara bergantian dan catat kapasitansinya

pada tabel yang disediakan.

5. Apakah yang akan terjadi jika bahan dilektrik yang disisipkan lebih dari satu contoh kombinasi kayu dan kaca dlsb?

59 Desain Pembelajaran PDEODE*E

DD at a P er co ba an : I. H as il P en ga m at an K ap as ito r k ep in g se ja ja r u nt uk ja ra k ke pi ng y an g be rb ed a-be da Ta be l 1 . Data Kapasitor k eping sejajar un tuk jarak

keping yang berbeda

-beda

(Luas penampang antar

keping tetap) N o. Ja ra k an ta r K ed ua K ep in g ((c m ) K ap as ita ns i/C ((m F) K ua t M ed an L is tr ik d i a nt ar a K ed ua KK ep in g (T ) K ua t M ed an L is tr ik d i l ua r K ed ua KK ep in g (T ) 1 2 3 4 5 6 7 dst.

III. H as il P en ga m at an K ap as ito r k ep in g se ja ja r u nt uk lu as p en am pa ng a nt ar k ed ua k ep in g ya ng b er be da -b ed a Ta be l 2 . Data K

apasitor keping sejaja

r untuk lu

as penampang antar kedua keping yang berbeda

-beda

(Jarak antar ke

dua keping tetap)

N o. Lu as P en am pa ng a nt ar KK ed ua K ep in g (c m 22 ) K ap as ita ns i/C ((m F) K ua t M ed an L is tr ik d i a nt ar a KK ed ua K ep in g (T ) K ua t M ed an L is tr ik d i l ua r KK ed ua K ep in g (T ) 1 2 3 4 5 6 7 dst.

61 Desain Pembelajaran PDEODE*E

IIII . H as il P en ga m at an K ap as ito r k ep in g se ja ja r u nt uk b ah an d ie le kt rik y an g be rb ed a-be da (u da ra , k ay u, k ac a, d an vy ni le c hl or id e/ vc ) Ta be l 3 .1. Data Kapasitor keping sejaja r untuk bahan dielekt rik yang be rbe da -beda (Jarak antar ke

dua keping dan luas penampang

tetap; khusu

s satu bahan dielektrik)

N o. Je ni s B ah an DD ie le kt rik K ap as ita ns i/C ((m F) K ua t M ed an L is tr ik d i a nt ar a KK ed ua K ep in g (T ) K ua t M ed an L is tr ik d i l ua r KK ed ua K ep in g (T ) 1 2 3 4 5 6 7 dst.

TTa

be

l 3

.2

. Data Kapasitor keping sejajar un

tuk bahan dielektrik yang berbeda

-beda

(Jarak anta

r kedua keping dan luas penampang

tetap; kombi

nasi antar bahan dielektrik)

N o. K om bi na si B ah an DD ie le kt rik K ap as ita ns i/C ((m F) K ua t M ed an L is tr ik d i a nt ar a KK ed ua K ep in g (T ) K ua t M ed an L is tr ik d i l ua r KK ed ua K ep in g (T ) 1 Udara-kayu 2 Kayu-kaca 3 Kaca-VC 4 Kayu-VC 5 Udara-kaca 6 Udara-VC

63 Desain Pembelajaran PDEODE*E

AA na lis is D at a:

(Analisis data berdasarkan hasil pengamatan) ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... S im pu la n: Berdasarkan analisis da ta yang dipe

roleh, dapat disimpulkan bahwa:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

D

DAFTAR BACAAN

Andre, T., & Ding, P. (1991). Student misconceptions, declarative knowledge, stimulus conditions, and problem solving in basic electricity. Contemporary Educational Psychology, 16, 303-313.

Ausubel. (2000). The acquisition and retention of

knowledge: A cognitive view. New York: Springer-Science + Business Media, B.V.

Bala, R. (2013). Measurement of errors and misconceptions: interviews and open-ended tests, multiple-choice test, two-tier test and three-tier test. Education India Journal: A Quarterly Refereed Journal of Dialogues on Education, 2, 44-60.

Carin, A.A., & Sund R.B. (1989). Teaching Science

Through Discovery (6rd edition). Merril Publishing Company: Colombus, Ohio.

Clement, J. (1987). Overcoming students’ misconception

in physics: the role of anchoring intuition and analogical validity. Proceeding of the second International Seminar Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics. Vol. III. Ithaca. NY: Cornell University. 84-97.

Cohen, M. R. & Kagan, M. H. (1979). Where does the old =on go? Science Teacher, 46, 22-23.

Coştu, B., Ayas, A., Niaz, M. (2010). Promoting conceptual change in first year students’ understanding of

evaporation. Chemistry Education Research and

Practice, 11(1), 5–16.

Coştu, B., Ayas, A., Niaz, M. (2012). Investigating the effectiveness of a POE-based teaching activity on students’ understanding of condensation. Instructional Science, 40(1) 47–67.

65 Desain Pembelajaran PDEODE*E Demirci, N. & Cirkinoglu, A. (2004). Determining students’

preconceptions/misconceptions in electricity and

magnetisme. Journal of Turkhis Science Education,

2(2).

Duit, R. & Treagust, D.F. (2003). Conceptual change: a powerful framework for improving science teaching

and learning. International of Science Education,

25(6), 671-688.

Eryilmaz, A. (2002). Effects of conceptual assignments and conceptual change discussions on students' misconceptions and achievement regarding force

and motion. Journal of Research in Science

Teaching, 39(10), 1001–1015.

Gunstone, R., & White, R. (1981). Understanding of gravity. Science Education,65(3), 291–299.

Hamalik, Oemar. (2010). Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hanuscin, D. (2007). Misconceptions in science (online)

http://www.indiana.edu/~w505a/studwork/deborah/ (Accessed October 27th, 2007).

Hardy.T & Fleer. M.,(1996). Science for children: developing a personal approach to teaching. Sydney: Prentice Hall.

Kristiono dan Suhandi, A. (2011). Penyusunan dan Analisis Tes Pemahaman (Understanding)Konsep Fisika Dasar Mahasiswa Calon Guru. [Online]. Tersedia di http://seminar . uny.ac.idsemnasmipa. [Diakses 28 Februari 2014].

Russell, T. and Watt, D. (1992). Primary Space Project Research Report. Evaporation and Condensation. Liverpool: University Press.

Samsudin A, dkk. (2015). The PDEODEE Students Worksheet On Static Electricity: As Innovation In Learning Sets of Physics. International Conference

on Educational Research and Innovation (ICERI 2015).

Samsudin A, dkk. (2017). Conceptual Understanding on Magnetic Field Concept through Interactive Conceptual Instruction (ICI) with PDEODE*E Tasks. International Journal, Advanced Science Letters. Santyasa, I Wayan. (2005). Model Pembelajaran Inovatif

Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. [Online]. Tersedia: http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/PE

MBELAJARAN_INVATIF_1.pdf [4 Oktober 2011]. Savander-Ranne, C., & Kolari, S. (2003). Promoting the

conceptual understanding of engineering students

through visualization. Global Journal of Engineering

Education, 7(2), 189-199.

Suniati, N. M. S., Sadia, W., & Suhandana, A. (2013). Pengaruh implementasi pembelajaran kontekstual berbantuan multimedia interaktif tehadap penurunan miskonsepsi (studi kuasi eksperimen dalam pembelajaran cahaya dan alat optik di SMP Negeri 2 Amlapura). e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, 4.

Suparno, P. (2005). Miskonsepsi dan Perubahan Konsep

dalam Pendidikan Fisika. Jakarta: Grasindo

Van den Berg, E. (1991). Miskonsepsi Fisika dan

Remediasi. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Zulfikar A, dkk. (2017). Analyzing Educational University Students' Conceptions through Smartphone-Based PDEODE*E Tasks on Magnetic Field in Several Mediums. AIP Conference Proceedings.

67 Desain Pembelajaran PDEODE*E