i

GAMBARAN PENGETAHUAN DAN PERSEPSI FAMILY CAREGIVER

TENTANG PENCEGAHAN DEKUBITUS PADA ANGGOTA KELUARGA YANG BERISIKO DEKUBITUS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS

PISANGAN DAN CIPUTAT Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep)

Disusun Oleh:

MAULIDAH NUR ATIQOH NIM. 1113104000050

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1438 H/ 2017 M

iii SCHOOL OF NURSING

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

ISLAMIC STATE UNIVERSITY SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Undergraduate Thesis, Juli 2017

Maulidah Nur Atiqoh 1113104000050

Description Knowledge and Perception of Family Caregiver about Prevention of Decubitus in Risk Family Member at Decubitus in Puskesmas Pisangan and Ciputat Work Area

xvii + 97 page + 8 table + 4 chart + 3 attachement

ABSTRACT

Decubitus risk occurs in people who suffer from mobilization limitations such as Stroke patients, Liming, etc. Decubitus sores may lead to some complications such as local infection to sepsis. Family as caregiver at home, plays an important role in precautionary action of Decubitus. This study aims to determine the description of knowledge and perception of family caregiver about the prevention of Decubitus. This study uses descriptive quantitative research type. The sample technique used is purposive sampling with total respondent 26 people. Analysis of the data in use univariate analysis in the form of frequency and cross tabulation. The results showed the gender of the family caregiver 88.5% were female and dominated the final adult age group (50%), 84.6% of respondents were inexperienced in treating immobilized patients before. The education level of respondents is 50% low and 78.5% in low economic class. Knowledge level of respondents is less than 11.5%, enough 69.2% and good by 20%. In the perceptual variables, 53.8% of respondents had negative perceptions and 46.2% had positive perceptions of the prevention of Dekubtius. Conclusion: The family caregiver's level of knowledge about Decubitus is largely categorized as sufficient and has a negative perception of the prevention of decubitus. Suggestions: can be input to nurse as educator to provide knowledge about Decubitus to family with family member at risk Decubitus.

iv PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Skripsi, Juli 2017

Maulidah Nur Atiqoh, NIM: 1113104000050

Gambaran Pengetahuan dan Persepsi Family Caregiver Tentang Pencegahan Dekubitus pada Anggota Keluarga yang Berisiko Dekubitus di Wilayah Kerja Puskesmas Pisangan dan Ciputat

xvii + 97 halaman + 8 tabel + 4 bagan + 3 lampiran

ABSTRAK

Dekubitus berisiko terjadi pada orang yang menderita keterbatasan mobilisasi seperti pasien Stroke, pengapuran, dan lain sebagainya. Luka Dekubitus dapat mengakibatkan beberapa komplikasi seperti infeksi lokal hingga sepsis. Keluarga sebagai pemberi perawatan (family caregiver) di rumah, berperan penting dalam upaya tindakan pencegahan Dekubitus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan persepsi family caregiver tentang pencegahan Dekubitus. Studi ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan total responden 26 orang. Analisa data berupa analisa univariat untuk berupa frekuensi dan tabulasi silang.. Hasil penelitian menunjukkan jenis kelamin family caregiver 88,5 % adalah wanita dan didominasi kelompok usia dewasa akhir (50%). Responden 84,6% tidak berpengalaman merawat pasien imobilisasi sebelumnya. Tingkat pendidikan responden 50% rendah dan 78,5% pada kelas ekonomi rendah. Tingkat pengetahuan responden kurang sebesar 11,5%, cukup 69,2% dan baik sebesar 20%. Pada variabel persepsi, 53,8% responden memiliki persepsi negatif dan 46,2% memiliki persepsi positif terhadap pencegahan Dekubtius. Kesimpulan: tingkat pengetahuan family caregiver tentang Dekubitus sebagian besar masuk dalam kategori cukup dan memiliki persepsi negatif terhadap pencegahan Dekubitus. Saran: dapat dijadikan masukan untuk perawat selaku edukator untuk memberikan pengetahuan tentang Dekubitus kepada keluarga dengan anggota keluarga yang berisiko Dekubitus.

viii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulidah Nur Atiqoh Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 02 Agustus 1995 Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Nuso RT/RW: 01/06 Kel. Wonosari Kec. Gondangwetan Pasuruan, Jawa Timur, 67174

HP : +6285817303572

Email : maulidah.nur13@mhs.uinjkt.ac.id

Fakultas/ Jurusan : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan / Program Studi Ilmu Keperawatan

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Gayam I 2001 – 2007

2. SMP Negeri 2 Kraton Al-Yasini 2007 – 2010

3. MA Negeri Kraton Al-Yasini 2010 – 2013

4. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2013 – sekarang ORGANISASI

1. CSSMoRA (Community of Santri Scholarship 2013 – sekarang of Ministry of Religious Affairs)

ix

3. Kampoeng Hompimpa 2016 – 2017

4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2014 - sekarang Komfakkes

x

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat , karunia, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa mengalir kepada khotimul anbiya’, sang pembimbing umat manusia, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

1. Bapak Prof. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Ibu Maulina Handayani, S.Kp., M.Sc, selaku Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan.

3. Ibu Ernawati, S.Kp., Sp. KMB sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Keperawatan

4. Ibu Ratna Pelawati, S.Kp., M.BioMed selaku pembimbing akademik saya yang telah memberikan bimbingan, arahan serta nasihat selama saya menjadi mahasiswa.

5. Bapak Ns. Waras Budi Utomo, S.Kep., MKM selaku pembimbing 1 skripsi yang telah memberikan banyak arahan, saran serta motivasi dalam penyusunan penelitian ini.

6. Ibu Ita Yuanita, S.Kp., M.Kep, selaku pembimbing 2 skripsi yang telah memberikan banyak pengetahuan baru juga arahan selama penyusunan penelitian ini.

7. Pihak Kementerian Agama RI yang telah memberikan beasiswa penuh kepada penulis melalui PBSB (Program Beasiswa Santri Berprestasi) sehingga penulis dapat melanjutkan studi hingga di Perguruan Tinggi

8. Kepada yang terindu ayah saya, bapak Heru Wahyudi, yang terus menjadi inspirasi meski telah mendahului menghadap sang ilahi juga kepada ibu saya,

xi

ibu Nurul Ma’rifah yang senantiasa menyemangati, memenuhi kebutuhan serrta yang tidak pernah absen untuk mendo’akan saya.

9. Teruntuk yang terkasih kakak saya (Robithotul Izza) dan adik (Ahmad Robeth Bahruddin) yang tidak pernah lelah memberi semangat, untaian do’a, ikhlas menjadi tempat cerita dan memberikan saran serta menghibur penulis saat menghadapi banyak masalah.

10.Sahabat tercinta, teman-teman CSSMoRA UIN Jakarta terutama angkatan 2013 dan Kontrakan Puri Laras yang memberikan banyak pengalaman dan kenangan manis serta tidak pernah lelah untuk saling mendukung dan menyemangati.

11.Sahabat- sahabat terbaikku (Abif, Galih, Rendy, Jack, Aryo, Lala, Ika, Putri dan Hayu) yang selalu berusaha menghibur, memotivasi dan saling mendo’akan selama proses skripsi.

12.Teman-teman seperjuangan PSIK angkatan 2013 yang telah memberi warna dalam perjalanan perkuliahan, saling mendukung meskipun tidak jarang ada adu persepsi. Terima kasih telah memberikan pengalaman juga kenangan yang luar biasa.

Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini sehingga kritik serta saran yang membangun sangat diharapkan oleh peneliti agar dapat terus memperbaiki kualitas penelitian yang akan dilakukan. Atas perhatian pembaca saya sampaikan terimakasih.

Wassalam’alaikum warahmatullah wabarakatuh

Jakarta, Juli 2017

xii DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ... Error! Bookmark not defined.

ABSTRACT ... iii

ABSTRAK ... iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN ... Error! Bookmark not defined. PERNYATAAN PENGESAHAN ... Error! Bookmark not defined. LEMBAR PENGESAHAN ... vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... vii

KATA PENGANTAR ... x

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR SINGKATAN ... xv

DAFTAR BAGAN ... xvi

DAFTAR TABEL... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...1 B. Rumusan Masalah ...9 C. Tujuan Penelitian ... 10 D. Manfaat Penelitian ... 10 E. Ruang Lingkup ... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Dekubitus ... 13

1. Definisi Dekubitus... 13

2. Faktor Risiko Dekubitus ... 14

xiii

5. Pengkajian Risiko Dekubitus ... 21

6. Kategori/ Derajat Luka Dekubitus ... 23

7. Pencegahan Dekubitus ... 25

8. Manajemen Dekubitus ... 31

B. Keluarga ... 36

1. Definisi Keluarga ... 36

2. Fungsi Keluarga ... 36

3. Tugas Kesehatan Keluarga ... 37

C. Pengetahuan ... 39

D. Persepsi ... 44

E. Health Belief Model (HBM) ... 47

F. Penelitian Terkait ... 49

G. Kerangka Teori ... 52

BAB III KERANGKA KONSEP, HIPOTESA DAN DEFINISI OPERASIONAL A. Kerangka Konsep ... 53

B. Definisi Operasional ... 54

BAB IV METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian ... 57

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 57

C. Populasi, Sampel dan Teknik sampling ... 57

D. Instrumen Penelitian ... 62

E. Pengujian Instrumen ... 65

F. Tahap Pengumpulan Data ... 68

G. Pengolahan Data... 69

H. Analisis Data ... 71

I. Etik Penelitian ... 72

BAB V HASIL PENELITIAN A. Gambaran Lokasi Penelitian... 74

B. Karakteristik Responden ... 75

xiv

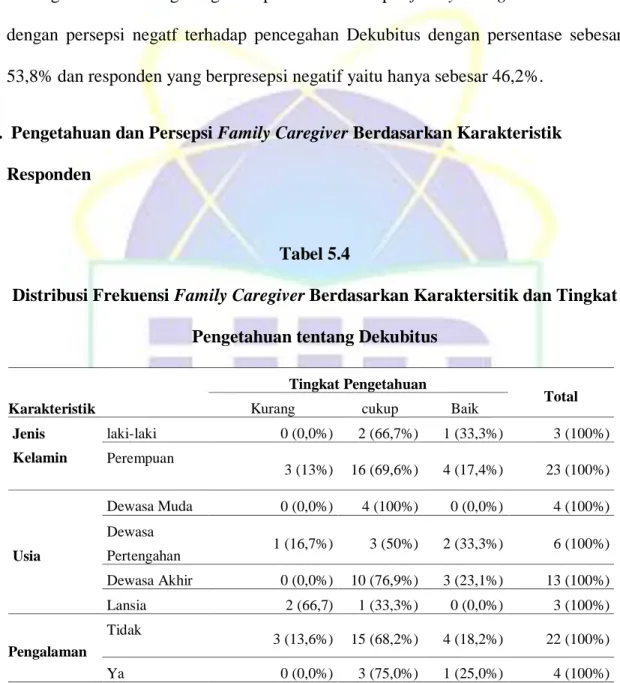

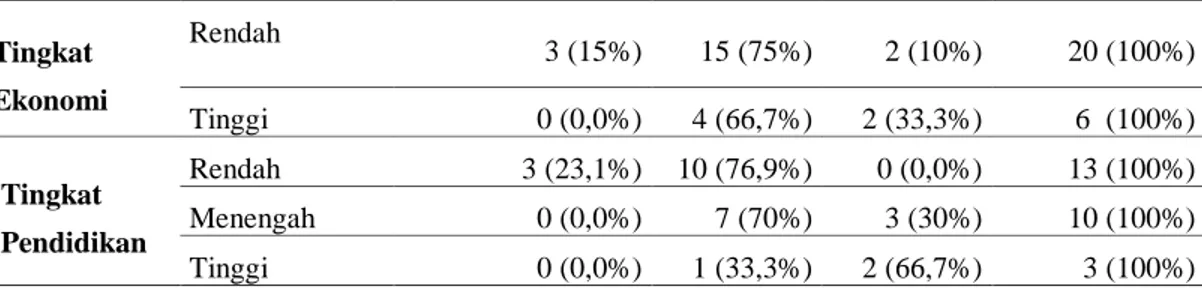

D. Pengetahuan dan Persepsi Family Caregiver Berdasarkan Karakteristik Responden . 79 BAB VI PEMBAHASAN

A. Gambaran Karakteristik Family Caregiver dengan Anggota Keluarga yang Berisiko

Dekubitus ... 83

B. Gambaran Pengetahuan dan Persepsi Family Caregiver dengan Anggota Keluarga yang Berisiko Dekubitus ... 85

C. Keterbatasan Penelitian ... 93

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... 95

B. Saran ... 96

DAFTAR PUSTAKA ... 99

xv

DAFTAR SINGKATAN ICU : Intensive Care Unit

MICU : Medical Intensive Care Unit

IPUP : International Pressure Ulcer Prevalence

KPPI : Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

xvi

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Algoritma Manajemen Luka Dekubitus Bagan 2.2 Health Beliefe Model (HBM)

Bagan 2.3 Kerangka Teori Bagan 3.1 Kerangka Konsep

35 49 52 53

xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Tabel 4.1 Interpretasi Skor Pengetahuan

Tabel 4.2 Frekuensi Hasil Skor Pengkajian Risiko Dekubitus dengan Skala Braden

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Tingkat Risiko Terjadinya Dekubitus pada Anggota Keluarga Responden

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Family Caregiver dengan Anggota Keluarga yang Berisiko Dekubitus

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Family Caregiver tentang Pencegahan Dekubitus

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Family Caregiver Berdasarkan Karaktersitik dan Tingkat Pengetahuan tentang Dekubitus

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Family Caregiver Berdasarkan Karaktersitik dan Persepsi tentang Dekubitus

54 63 68 76 77 78 79 81

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dekubitus merupakan masalah yang sangat serius terutama bagi pasien yang dirawat lama di rumah sakit dengan keterbatasan aktifitas (Widodo, 2007). Dekubitus merupakan luka pada kulit yang terlokalisasi atau pada jaringan dibawah tulang yang menonjol akibat tekanan yang terus-menerus atau tekanan yang disertai dengan gesekan (Osuala, 2014). Tekanan secara lokal berdampak menurunkan atau bahkan menghambat sirkulasi yang menyebabkan metabolisme sel terganggu dan berakhir pada kondisi iskemik jaringan. Iskemik jaringan adalah kondisi tidak adanya atau menurunnya aliran darah sebab obstruksi mekanik (Potter, Perry, Stockert, & Hall, 2011). Luka Dekubitus dapat menurunkan citra dan mutu pelayanan rumah sakit karena program pengendalian terjadinya luka Dekubitus merupakan salah satu indikator kendali mutu pelayanan (E. M. D. Kosegeran, A. J. M. Rattu, 2016). Luka Dekubitus lebih mudah berkembang pada pasien di ruang ICU, gangguan neurolgi dan lansia (Jaul & Menzel, 2014).

Beberapa faktor risiko dapat menajdi predisposisi perkembangan luka Dekubitus, diantaranya: imobilisasi dalam waktu lama, defisit sensori, gangguan sirkulasi dan nutrisi kurang. Menurut National Institue for Health and Cere Excellence 2005 (NIHCE) dalam Jones (2013), faktor resiko untuk perkembangan luka Dekubitus adalah penyakit akut, kronik dan terminal, komorbiditas seperti

diabetes dan malnutrisi, penurunan mobilisasi, masalah postur seperti pelvis miring, kerusakan sensori, penurunan tingkat kesadaran, infeksi sistemik, status nutrisi kurang, kerusakan kulit akibat tekanan sebelumnya, nyeri, faktor psikologi seperti depresi, faktor sosial, Inkontinensia, pengobatan, kerusakan kognitif, dan menurunnya aliran darah (NIHCE, 2005 dalam Jones, 2013).

Epidemiologi luka Dekubitus beragam di beberapa lokasi, insiden rate berkisar antara 0,4% - 38% di unit perawatan akut, 2,2% – 23,9% di unit long term care (perawatan jangka panjang), 0% - 7% di home care (perawatan di rumah) (Skala et al., 2009). Luka tekan atau Dekubitus lebih umum ditemui di ruang ICU (Intensive Care Unit) dari pada di ruang yang lain. Beberapa faktor resiko di ICU (Intensive

Care Unit) dapat meningkatkan kejadian Dekubitus. Faktor-faktor yang

menyebabkannya adalah kelemahan fisik, keterbatasan mobilisasi, penyakit yang membutuhkan tirah baring dalam waktu lama, penggunaan anastesi dalam dosis yang tinggi, sedatif, analgesik dan obat relaksan otot, masalah metabolik, abnormal sirkulasi, penurunan kesadaran, Inkontinensia, dan penggunaan ventilator mekanik (Köse, Yeşil, Öztunç, & Eskimez, 2016).

Pasien gangguan mobilasi seperti pasien stroke dan lansia tidak hanya terbatas di instansi kesehatan seperti di rumah sakit dan panti jompo, tetapi juga di masyrakat. Jumlah pasien penyakit stroke di Indonesia tahun 2013 berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan diperkirakan sebanyak 1.236.825 jiwa (7,0%), sedangkan berdasarkan diagnosis Tenaga Kesehatan (Nakes)/gejala diperkirakan sebanyak 2.137.941 jiwa

(12,1%). Berdasarkan diagnosis Nakes dan diagnosis/gejala, pasien stroke di Provinsi Banten sebanyak 53.289 orang (6,6%) dan 96.888 (12,0%) (Kemenkes RI, 2014). Menurut hasil Riskesdas (2013) Provinsi Banten, prevalensi stroke berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan (Nakes) tertinggi di Kota Tangerang Selatan (7,7%), sedangkan prevalensi stroke berdasarkan terdiagnosis nakes dan gejala tertinggi terdapat di Kabupaten Pandeglang (17,0%). Prevalensi tertinggi pasien stroke berdasarkan kelompok umur baik berdasarkan diagnosis nakes maupun diagnosis nakes/gejala berada pada kelompok usia >75 tahun sebesar 53,8% dan 91,7% (Kemenkes RI, 2013). Kondisi imobilisasi meningkatkan resiko terjadinya kerusakan kulit dan proses penyembuhan luka yang lambat (Mersal, 2014).

Studi Dekubitus di komunitas telah beberapa kali dilakukan. Diperkirakan, luka tekan atau Dekubitus terjadi pada 30% pasien di komunitas dan dapat secara signifikan menurunkan kualitas hidup dan karir pasien (NHS Institute for Innovation and Improvement, 2013 dalam Jones, 2013). Studi tentang prevalensi Dekubitus pada 796 pasien di komunitas di New South Wales (NSW), New England, mendapatkan hasil, sebesar 8,7% (71) dari responden memiliki luka Dekubitus. 28,2% (20) pasien mengalami Dekubitus akibat hospitalisasi sedangkan 71,8% (51) pasien lainnya luka Dekubitus berkembang selama di rumah. Dari 71 pasien, ditemukan 111 luka Dekubitus. Luka Dekubitus derajat 2 sebesar 40,5% dari 71 pasien, diikuti derajat 1 sebesar 29,7%. Bagian tubuh yang paling umum terkena Dekubitus adalah tumit (33,3%). Hampir 70% luka yang diidentifikasi oleh perawat komunitas disebabkan

oleh alat yang digunakan oleh pasien seperti selang hidung, prostesis, kateter, kursi mandi, balutan (bidai) dan sebagainya (Asimus & Li, 2011).

Ferrel dkk (1996) melakukan studi tentang luka tekan atau Dekubitus yang terdaftar di jasa rumah perawatan selama 2 bulan. Sebanyak 3.546 pasien yang dirawat selama masa studi dengan sampel akhir terdiri dari 3.048 pasien. Rentang usia sampel mulai dari usia <1 tahun hingga 104 tahun, dengan rata-rata usia 75 tahun. 75% dari sampel berusia 70 tahun atau lebih dan hanya 1% yang kurang dari 25 tahun. Mayoritas sampel adalah wanita (63%), berkulit putih (85%), hidup di rumah sendiri atau apartemen (92%), dan memiliki pengasuh (caregiver) yang teridentifikasi (78%). Hampir dua per tiga sampel (65%) memiliki riwayat dirawat di Rumah Sakit atau panti jompo sebelum memilih untuk home care. Saat terdaftar layanan home care, 9,12% dari sampel memiliki luka Dekubitus, dengan lebih sepertiga (37,4%) dari sampel yang Dekubitus memiliki dua atau lebih luka Dekubitus dan 14,0% memiliki tiga atau lebih luka Dekubitus. Hanya 76 sampel dengan luka Dekubitus (27,3%) dan106 sampel yang berisiko Dekubitus (14,2%) yang memiliki alas busa (foam mattress), alas udara (alternating air mattress), atau alat penurun tekanan lainnya. Kebanyakan sampel dirawat menggunakan balutan kasa dengan atau tanpa produk hidrokoloid ( Ferrel et al, 1996). Hasil ini menunjukkan masih rendahnya peran keluarga dalam menunjang tindakan pencegahan Dekubitus

Sedikitnya 60% dari semua luka Dekubitus berkembang di rumah sakit, 18% berkembang di rumah perawatan dan 18% luka Dekubitus berkembang di rumah

(Fleming, Andrews, Evans, Chutka, & Garness, 1995). Penelitian lain yang dilakukan oleh Betty dan Amik (2014) di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mendapati 38 orang berisiko Dekubitus melalui pengkajian skala Norton sebelumnya. Dari jumlah sampel, diperoleh warga dengan skor resiko sedang sebanyak 18 orang (47,4%) sedangkan 20 (52,6%) orang sisanya memiliki skor resiko berat mengalami Dekubitus (Sunaryanti & Muladi, 2014) . Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kejadian atau risiko pembentukan Dekubitus di masyarakat cukup tinggi.

Pada studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di wilayah kerja UPT Puskesmas Pisangan, jumlah lansia yang berusia di atas 70 tahun di kelurahan per bulan September 2016 ada sebanyak 982 jiwa, namun yang ada di Posbindu hanya 206 orang. Lansia dengan tingkat kemandirian tingkat C per bulan Sepmtember 2016 ada sebanyak 13 orang. Pasien stroke per bulan September di wilayah kerja UPT Puskesmas Pisangan ada sebanyak 54 orang dan lansia dengan gizi kurang ada sebanyak 60 orang.

Andrea E, N, dkk (2009) menyakatakan bahwa Dekubitus berdampak terhadap kualitas hidup lansia yang menderita. Diantara dampak tersebut adalah dampak terhadap kondisi fisik, sosial, psikologis, finansial, dampak yang diakibatkan dari gejala Dekubitus, dan dampak terhadap kesehatan secara umum. Dua belas penelitian mengidentifikasi dampak Dekubitus terhadap kesehatan secara umum berupa infeksi serta penyembuhan luka yang lambat. Sebanyak 15 penelitian

mengatakan bahwa keluhan nyeri dirasakan oleh mayoritas pasien sebagai dampak yang berhubungan dengan gejala Dekubitus (Gorecki et al., 2009). Rasa nyeri dan tidak nyaman akibat Dekubitus mengakibatkan penundaan waktu rehabilitasi, memperpanjang masa sakit dan keluar rumah sakit, serta berkontribusi terhadap kecacatan dan kematian (Nuru, Zewdu, Amsalu, & Mehretie, 2015).

Perkembangan Dekubitus dapat mengakibatkan beberapa komplikasi. Kemungkinan komplikasi yang paling serius adalah sepsis. Ketika luka Dekubitus berkembang dan ada bakteri aerobik atau anaerobik ataupun keduanya, luka Dekubitus sering menjadi sumber utama terjadinya infeksi (Lyder, 2010). Sepsis yang berhubungan dengan luka Dekubitus memiliki angka kematian hampir 50%. Osteomyelitis terjadi sekitar 26% pada luka Dekubitus yang gagal disembuhkan (Fleming et al., 1995).

Komplikasi luka Dekubitus lainnya meliputi infeksi lokal, Selulitis, dan Osteomyelitis. Luka Dekubitus yang tidak kunjung sembuh cukup sering diindikasikan adanya Osteomyelitis yang menjadi penyebab. Kematian dapat juga dihubungkan dengan perkembangan luka Dekubitus. Faktanya, tingkat kematian telah dicatat sebanyak 60% dari lanjut usia yang mengalami perkembangan luka Dekubitus dalam satu tahun setelah keluar dari rumah sakit. Oleh karena itu, pengkajian yang teliti terhadap luka Dekubitus sangat penting (Lyder, 2010). Pencegahan terhadap Dekubitus menjadi sangat penting daripada mengobati komplikasi yang ditimbulkannya dengan biaya yang lebih tinggi. Perawat memiliki peran utama dalam

upaya pencegahan Dekubitus sebagai tenaga kesehatan yang pertama mengenali tanda-tanda ulkus Dekubitus selama pasien dirawat karena berhadapan langsung selama 24 jam (Mohamed & Weheida, 2015). Ketika pasien telah kembali ke rumah, maka peran perawatan untuk pencegahan Dekubitus diambil alih oleh keluarga.

Pengetahuan dan kesadaran oleh praktisi penyedia perawatan kesehatan, baik professional (perawat dan dokter) maupun non profesional (keluarga dan pembatu) berperan penting dalam deteksi dini tanda-tanda abnormalitas kulit seperti kemerahan. Langkah-langkah pencegahan dimulai sejak dirumah oleh anggota keluarga dan sebagai pemberi perawatan dengan meningkatkan status gizi, mencegah adanya tekanan eksternal, kekuatan akibat gesekan dari reposisi, serta menghindari kelembaban kulit. Kurangnya pengetahuan dan asing terhadap etiologi pembentukan luka Dekubitus, secara signifikan pada tingkat masyarakat mengakibatkan munculnya luka tekan. Tim primer dan non-profesional caregiver memiliki peran penting dalam pencegahan (Jaul & Menzel, 2014).

Masalahnya, dalam menjalankan peran sebagai caregiver, keluarga melakukan usaha pencegahan Dekubitus baik tindakan yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan bukan karena memahami betul secara jelas apa tujuan tindakan tersebut melainkan hanya karena kebiasaan atau naluri untuk membantu dan melindungi pasien. Hal ini dapat menurunkan kualitas tindakan pencegahan yang diberikan jika tidak dilandasi dengan pengetahuan yang cukup dan berakibat pada

penurunan konsistensi keluarga dalam merawat (Diharjo, 2000 dalam Narni et al., 2008).

Menurut teori health belief model (HBM), tindakan atau upaya pemeliharaan kesehatan dipengaruhi oleh persepsi ancaman terhadap suatu penyakit. Persepsi ancaman dibentuk oleh beberapa beberapa faktor, yaitu: persepsi kerentanan, persepsi keseriusan, persepsi manfaat dan persepsi hambatan serta faktor pencetus. Persepsi terhadap ancaman, kerentanan, keseriusan, manfaat juga hambatan di pengaruhi oleh : 1) variabel demografi (umur, jenis kelamin, latar belakang budaya), 2) variabel sosio-psikologis (kepribadian, kelas sosial, tekanan sosial), dan 3) variabel struktural (pengetahuan dan pengalaman sebelumnya) (Maulana, 2009).

Dalam konteks pencegahan Dekubitus oleh family caregiver jika disesuaikan dengan teori HBM, maka dalam upaya untuk mendorong tindakan pencegahan dibutuhkan persepsi positif tentang pencegahan Dekubitus yang selanjutnya akan mendorong keluarga untuk bertindak. Persepsi sendiri dibangun oleh beberapa variabel yaitu variabel demografi, variabel sosio-psikologis, dan variabel struktural.

Penelitian yang dilakukan Sulastri, Effendy, & Haryani (2008) menunjukkan tingkat pengetahuan keluarga tentang Dekubitus terbanyak dalam rentang cukup sebesar 40% dan kurang 33,33 sedangkan yang berpengetahuan baik hanya 26,67% atau 8 orang dari total 30 responden. Setelah dilakukan edukasi tentang dekubitus kepada keluarga dalam penelitian Sulastri, Effendy, & Haryani (2008) didapatkan

hasil adanya kenaikan nilai rerata skor pengetahuan yang secara simultan juga berhubungan meningkatkan nilai rerata keterlibatan keluarga dalam pencegahan Dekubitus. Hasil ini menunjukkan adanya peran pengetahuan dalam mendorong persepsi keluarga untuk selanjutnya melakukan tindakan pencegahan yang benar. Mengetahui persepsi keluarga terhadap pencegahan Dekubitus menjadi penting untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam modifikasi faktor yang dapat mempengaruhi persepsi keluarga untuk melakukan tindakan pencegahan Dekubitus.

B. Rumusan Masalah

Dekubitus menjadi masalah yang sangat serius bagi orang dengan keterbatasan moblisisasi. Dekubitus merupakan luka pada kulit yang terlokalisasi atau pada jaringan dibawah tulang yang menonjol akibat tekanan yang terus-menerus atau tekanan yang disertai dengan gesekan. Risiko Dekubitus meningkat pada pasien gangguan neurologi seperti stroke dan pada lansia. Dampak dari Dekubitus dapat mempengaruhi kualitas hidup pasiennya baik dampak terhadap kondisi fisik, sosial, psikologis, finansial, dampak yang diakibatkan dari gejala Dekubitus, dan dampak terhadap kesehatan secara umum. Dekubitus juga dapat menjadi penyebab terjadinya infeksi pada pasien.

Keluarga sebagai family caregiver berperan penting dalam upaya pencegahan terjadinya luka Dekubitus pada anggota keluarga dengan keterbatasan mobilisasi. Deteksi dini terhadap kondisi abnormalitas kulit dilakukan oleh keluarga seat pasien

di rumah. Kurangnya pengetahuan dan tidak tidak asing tentang pembentukan luka Dekubitus akan mengakibatkan munculnya luka Dekubitus. Dalam teori HBM, tindakan atau upaya pemeliharaan kesehatan dipengaruhi oleh persepsi terhadap suatu penyakit

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk diketahui gambaran pengetahuan dan persepsi family caregiver tentang pencegahan Dekubitus. 2. Tujuan Khusus

a. Diketahui karakteristik sosio-demografi family caregiver yang memiliki anggota keluarga berisiko Dekubitus yang terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pengalaman dan pendapatan

b. Diketahui gambaran pengetahuan family caregiver yang memiliki anggota keluarga berisiko Dekubitus tentang Dekubitus

c. Diketahui gambaran persepsi kerentanan, keseriusan Dekubitus, manfaat, dan hambatan untuk melakukan tindakan preventif Dekubitus.

d. Diketahui distribusi proporsi pengetahuan dan persepsi tentang Dekubitus berdasarkan karakteristik responden.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat dijadikan evaluasi serta pertimbangan untuk dijadikan topik dalam pemberian pendidikan kesehatan kepada masyarakat, terutama yang memiliki anggota keluarga berisiko Dekubitus. Meskipun bukan diagnosa utama, Dekubitus dapat menjadi penyebab utama terjadinya infeksi.

2. Bagi Instansi Pendidikan Keperawatan

Bagi instansi pendidikan, hasil penelitian dapat menjadi dorongan untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan yang profesional kepada peserta didik sehingga siap menjadi tenaga kesehatan yang mengupayakan preventif terjadinya Dekubitus saat terjun di masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat menjadi informasi terutama pada keluarga dengan anggota keluarga berisiko Dekubitus. Informasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk dipraktekkan dalam upaya pencegahan Dekubitus pada anggota keluarga yang berisiko Dekubitus.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam menyusun dan melaksanakan penelitian. Selain itu, penelitian ini menjadi wadah untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan dibangku kuliah serta menjadi motivasi untuk mengikuti perkembangan penelitian terbaru terkait praktek keperawatan. Hasil penelitian juga dapat

menjadi acuan atau bahan bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam upaya preventif kejadian Dekubitus di komunitas/masyarakat.

E.Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Penelitian ini merupakan penelitian yang terkait dengan gambaran pengetahuan dan persepsi family caregiver tentang pencegahan Dekubitus. Lokasi penelitian ini berada di wilayah kerja UPT Puskesmas Pisangan dan Ciputat.

13 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dekubitus

1. Definisi Dekubitus

Dekubitus adalah cedera lokal pada kulit dan atau permukaan jaringan, biasanya pada bagian penonjolan tulang, sebagai akibat dari tekanan atau tekanan yang disertai dengan gaya gesek dan atau friksi. Terdapat sejumlah faktor kontribusi juga berhubungan dengan luka Dekubitus; pentingnya faktor-faktor ini masih harus dijelaskan (National Pressure Ulcer Advisory Panel, National, 2007). Klien dengan penurunan kemampuan mobilisas, nutrisi yang tidak adekuat, kelembaban kulit yang berlebihan, penurunan fungsi persepsi sensori, atau penurunan aktifitas merupakan faktor risiko pengembangan luka Dekubitus (Potter et al., 2011).

Iskemia jaringan, penurunan aliran darah ke jaringan yang berakhir dengan kematian jaringan, terjadi ketika aliran darah kapiler terhambat seperti pada kondisi tertekan. Ketika tekanan dihilangkan dalam waktu yang relatif singkat, akan terjadi fenomena yang disebut hiperemia reaktif (Potter et al., 2011). Hiperemia aktif normal adalah kemerahan pada kulit akibat dilatasi pembuluh darah kapiler superfisial. Reaksi hiperemia aktif akan menghilang dalam waktu kurang dari 1 jam. Respon terhadap terkanan berupa vasodilatasi dan indurasi yang berlebihan merupakan kelainan hiperemia reaktif. Kulit tampak berwarna merah muda terang sampai merah. Indurasi adalah edema

lokal dibawah kulit. Kelainan hiperemia reaktif dapat hilang dalam waktu antara lebih dari 1 jam hingga 2 minggu setelah tekanan diatasi (Potter & Perry, 2012).

Berat badan akan berpindah pada lokasi penonjolan tulang saat klien dalam posisi berbaring atau duduk. Semakin lama durasi tekanan diberikan, semakin besar risiko kerusakan kulit. Tekanan mengakibatkan suplai darah menuju jaringan menurun yang berakhir dengan iskemia. Jika tekanan diatasi segera akan terdapat periode hiperemia aktif sebagai respon kompensasi dan hanya efektif jika tekanan dihilangkan sebelum ada nekrosis atau kerusakan (Potter & Perry, 2012)

2. Faktor Risiko Dekubitus

Ada beberapa faktor predisposisi yang dapat menyebabkan timbulnya luka Dekubitus pada klien, yaitu:

a. Gangguan Input Sensorik

Klien berisiko tinggi mengalami gangguan integritas jika terjadi perubahan atau gangguan pada fungsi persepsi sensorinya, terutama dalam merasakan nyeri dan tekanan. Klien yang persepsi sensorinya masih normal akan bereaksi dan mengatahui jika salah satu anggota tubuhnya mengalami tekanan yang berlebihan atau nyeri, sehingga klien akan berespon untuk mengubah posisinya atau meminta bantuan untuk mengubah posisinya (Potter & Perry, 2012).

Klien yang tidak mampu mengganti posisi secara mandiri berisiko tinggi mengalami Dekubitus. Nyeri dan tekanan dapat dirasakan oleh pasien, namun tidak dapat merubah posisi secara mandiri untuk menurunkan tekanan tersebut. Kondisi ini menjadi peluang terjadinya pembentukan luka Dekubitus (Potter & Perry, 2012).

c. Perubahan Tingkat Kesadaran

Perubahan tingkat kesadaran yang dialami oleh klien mengakibatkan ketidakmampuan klien untuk melindungi dirinya sendiri dari Dekubitus. Klien dengan bingung atau disorientasi mungkin dapat merasakan tekanan, namun tidak mampu mengerti cara untuk menghilangkan tekanan tersebut. Klien koma tidak bisa merasakan tekanan dan tidak mampu mengganti posisinya untuk mengurangi tekanan (Potter & Perry, 2012).

d. Gips, Traksi, Alat Ortotik, dan peralatan lain

Gips dan traksi mengakibatkan penurunan tingkat mobilisasi klien dan gerakan ekstremitasnya. Gaya friksi atau tarikan eksternal mekanik dari permukaan gips akan menggesek lapisan kulit dibawahnya. Hal ini meningkatkan risiko kerusakan integritas kulit pada klien. Selain itu, tekanan yang ditimbulkan oleh gips pada kulit karena terlalu ketat saat dikeringkan atau jika ekstremitas yang bersangkutan mengalami bengkak menjadi gaya mekanik yang dapat melukai kulit dan menyebabkan Dekubitus.

akan menggunakan alat ortotik seperti collar neck atau penyangga leher untuk pengobatannya. Beberapa penyengga leher dapat menekan aliran kapiler di bagian servikal, yang berisiko menimbulkan Dekubitus. Semua peralatan yang memberikan tekanan pada kulit klien berisiko menimbulkan Dekubitus, seperti selang oksigen dan naso gastric tube (NGT) (Potter & Perry, 2012).

3. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Dekubitus a. Gaya gesek

Gaya gesek atau geser merupakan gaya yang bekerja pada kulit ketika kulit dalam posisi diam sedangkan struktur tulang bergerak. Pembuluh darah yang berada di bawah jaringan akan tertekan dan terbebani, serta aliran darah yang menuju ke jaringan lebih dalam terhambat. Akibatnya, akan terjadi perdarahan dan nekrosis pada lapisan jaringan. Akhirnya pada kulit akan terbentuk suatu saluran sebagai ruang drainase dari area nekrosis (Potter et al., 2011).

b. Friksi

Friksi merupakan cedera pada kulit yang memiliki penampilan abrasi. Abrasi merupakan hilangnya lapisan atas kulit, yaitu epidermis. Friksi dihasilkan oleh dua permukaan yang saling bergesek satu sama lain. Bagian tubuh yang paling berisiko mengalami friksi adalah siku dan tumit. Hal ini dikarenakan saat reposisi kedua bagian tersebut mengalami gesekan dengan alas dibawahnya yang menyebabkan terjadinya abrasi. Kerusakan kulit yang diakibatkan oleh friksi tampak seperti abrasi

(Bryant dan Clark, 2007 dalam Potter et al., 2011). c. Kelembaban

Kondisi lembab pada kulit meningkatkan resiko pembentukan luka tekan. Kelembaban menurunkan resistensi kulit terhadap berbagai faktor fisik lain seperti tekanan dan gesekan. Kelembaban dapat berasal dari drainase luka, keringat, dan Inkontinensia baik urin maupuk fekal. Kulit yang lembab dan basah akibat Inkontinensia dapat menyebabkan kerusakan kulit (Fader, bain, dan Cottenden, 2004 dalam Potter et al., 2011).

d. Nutrisi

Nutrisi kurang, khususnya kekurangan protein menyebabkan jaringan yang lunak menjadi rentan terjadi kerusakan. Tingkat protein yang rendah menyebabkan edema atau pembengkakan yang berkontribusi mengganggu aliran oksigen serta nutrisi (Pieper, 2007 dalam Potter et al., 2011).

Kekurangan nutrisi mengakibatkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Pada pasien yang kehilangan protein berat, hipoalbuminemia (level serum albumin dibawah 3 g/100mL) mengakibatkan pergeseran cairan dari ekstraseluler menuju ke jaringan, yang berakhir dengan edema. Edema meningkatkan resiko pembentukan luka tekan. Suplai darah menuju jaringan yang edema meunurun, dan produk sisa tetap tinggal karena terdapatnya perubahan tekanan pada sirkulasi dan dasar kapiler (Potter et al., 2011).

e. Infeksi

Infeksi diakibatkan adanya patogen didalam tubuh. Klien dengan infeksi biasanya mengalami demam. Infeksi dan demam akan meningkatkan kebutuhan metabolik tubuh, membuat jaringan yang hipoksia semakin rentan mengalami cidera karena iskemi. Selain itu, demam mengakibatkan diaporesis dan meningkatkan kelembaban kulit yang menjadi predisposisi rusaknya jaringan kulit klien (Potter et al., 2011).

f. Usia

Struktur kulit berubah seiring dengan usia, penyebab hilangnya lapisan dermal dan meningkatkan resiko kerusakan kulit. Lansia memiliki risiko tertinggi terjadinya pembentukan luka tekan, 60%-90% luka Dekubitus terjadi pada klien yang berusia di atas 65 tahun (Stotts and Wu, 2007 dalam Potter et al, 2011 ). Neonatus dan balita juga berisiko tinggi mengalami luka Dekubitus (Noonan, Quigley dan Curly, 2006; WOCN, 2003 dalam Potter et al., 2011).

4. Patogenesis Dekubitus

Terdapat tiga kondisi atau elemen yang menjadi dasar terjadinya Dekubitus, yaitu: (1) intensitas tekanan dan tekanan yang menutup kapiler (Landis, 1930 dalam Potter & Perry, 2012); (2) durasi dan besarnya tekanan (Koziak, 1959 dalam Potter & Perry, 2012); dan (3) toleransi jaringan (Husain, 1953; Trumble, 1930 dalam Potter & Perry, 2012). Beberapa bagian tubuh yang sering mengalami Dekubitus adalah sakrum, tumit, siku, maleolus,

trokanter besar, dan tuberositis iskial (Meehan, 1994 dalam Potter & Perry, 2012).

Dekubitus muncul sebagai akibat hubungan antara waktu dengan tekanan (Stotts, 1988 dalam Potter & Perry, 2012). Semakin besar tekanan dan durasinya, maka semakin besar pula peluang mengalami Dekubitus. Beberapa tekanan dapat ditoleransi oleh kulit dan jaringan subkutan. Tapi, jika tekanan eksternal lebih besar dibandingkan tekanan dasar kapiler akan terjadi penurunan atau kehilangan aliran darah menuju jaringan sekitarnya. Jaringan tersebut akan kekurangan suplai oksigen atau mengalami hipoksia sehingga terjadi iskemi. Jika besarnya tekanan tersebut melebihi 32 mmHg dan tidak disingkirkan dari lokasi yang mengalami hipoksia, maka pembuluh darah akan menjadi kolaps dan trombosis. Sirkulasi pada jaringan tersebut dapat normal kembali dengan menghilangkan tekanan sebelum sampai pada titik krisis melalui mekanisme fisiologis hiperemia reaktif. Toleransi kulit terhadap iskemi lebih besar dibandingan yang dimiliki oleh otot, sehingga perkembangan Dekubitus dimulai di tulang dengan iskemi otot yang berhubungan dengan tekanan yang berujung melebar ke area epidermis (Maklebust, 1995 dalam Potter & Perry, 2012).

Gaya gesek yang ditimbulkan saat menaikkan posisi klien di atas tidur juga berkontribusi dalam pembentukan Dekubitus. Efek tekanan juga dapat diperbesar oleh distribusi berat badan yang tidak merata. Gaya gravitasi menimbulkan tekanan yang konstan pada tubuh melalui permukaan tempatnya berada, misalnya kasur (Berecek, 1975 dalam Potter & Perry, 2012). Jika

tekanan tidak terbagi secara merata pada tubuh maka gradien tekanan jaringan yang mendapatkan tekanan akan meningkat. Metabolisme kulit pada titik tekanan tersbut akan mengalami keabnormalan.

Saat terjadi iskemi, jaringan akan memberikan kompensasi melalui mekanisme hiperemia reaktif yang memungkinkan jaringan iskemi dialiri lebih banyak darah ketika tekanan dihilangkan. Peningkatan aliran darah akan meningkatkan suplai oksigen dan nutrien ke dalam jaringan. Gangguan metabolik yang dikarenakan oleh tekanan akan berangsur kembali normal. Equilibrium yang sehat kembali normal, dan nekrosis jaringan dapat dihindari (Maklebust, 1991; Pires dan Muller, 1991 dalam Potter & Perry, 2012). Hiperemia reaktif akan memberikan dampak yang optimal hanya jika tekanan dihilangkan sebelum terjadi kerusakan (potter dan perry).

Derajat ulserasi bergantung pada beberapa faktor, baik faktor intrinsik maupun ekstrinsik . pada saat tekanan terus berlanjut tanpa interupsi, jaringan tersebut menjadi kekurangan oksigen dan nutrien yang penting bagi metabolisme sel dan kemudian sel mengalami hipoksia dan membengkak. Jika diberikan tekanan pada titik ini, jaringan akan dipenuhi darah karena pembuluh darah kapiler membesar dan daerah tersebut akan berwarna kemerahan, yang dikenal secara klinis sebagai hiperemia regional. Periode hiperemia akan bertahan kira-kira separuh dari lamanya periode hipoksia yang telah terjadi. Dalam keadaan ini, area yang berada dibawah tekanan dapat dengan sepenuhnya kembali ke kondisi semula pada saat faktor risiko telah dikenali dan dihilangkan dan tindakan pencegahan dimulai. Namun, jika tidak diketahui

pada titik ini, tekanan tidak akan dapat dihilangkan dan edema sel akan berkembang menjadi trombosis pembuluh darah kecil, penurunan suplai oksigen yang lebih lanjut, dan jaringan akan mulai mengalami ulserasi. (gerontik)

5. Pengkajian Risiko Dekubitus

Terdapat empat instrumen yang dapat digunakan untuk mengkaji risiko terjadi Dekubitus yang hasilnya dapat secara langsung mengidentifikasi klien yang berisiko tinggi. Masing-masing instrumen pengkajian memiliki faktor risiko yang berbeda (5-8 jenis) diurutkan berdasarkan angka. Nilai pengkajian risiko klien didapat dengan cara menjumlahkan tiap angka yang diberikan untuk masing-masing faktor risiko. Interpretasi dari nilai numerik berbeda pada setiap skala.

a. Skala Norton

Skala pertama yang dilaporkan dalam literatur adalah skala Norton (1962). Skala norton menilai lima faktor risiko, yaitu: kondisi fisik, kodisi mental, aktivitas, mobilisasi, dan Inkontinensia. Jumlah nilai berada di rentang 5-20; jumlah nilai rendah mengindikasikan risiko tinggi dan begitu sebaliknya. Saat ini nilai 16 dianggap sebagai nilai yang berisiko (Norton, 1989 dalam Potter & Perry, 2012).

b. Skala Gosnell

Pada skala Gosnell terdapat 5 faktor yang dinilai, yaitu: status mental, Inkontinensia, mobilisasi, aktivitas, dan nutrisi. Pada skala Gosnell terdapat tambahan berupa data demografi, hal-hal lain yang bersifat klinik,

dan pedoman kriteria narasi. Total nilai berada pada kisaran 5-20, dengan total nilai tinggi mengindikasikan risiko Dekubitus (Gosnell, 1987 dalam Potter & Perrry, 2012).

c. Skala Knoll

Pengkajian skala Knoll didapatkan dari hasil pengembangan faktor resiko klien yang berada pada ruang perawatan akut rumah sakit besar. Terdapat delapan faktor risiko yang dinilai dalam skala Knoll, yaitu: status kesehatan umum, status mental, aktivitas, mobilisasi, Inkontinensia, asupan nutrisi melalui oral, dan penyakit yang menjadi faktor predisposisi. Total nilai berada dalam rentang 0-33 dengan interpretasi total nilai tinggi menunjukkan risiko tinggi terjadi Dekubitus. Nilai risiko berada pada total nilai 12 atau lebih (Potter & Perry, 2012).

d. Skala Braden

Skala Braden dikembangkan berdasarkan faktor risiko pada populasi perawatan di rumah (Bergstrom dkk, 1987 dalam Potter & Perry, 2012). Skala Braden terdiri dari 6 subskala, yaitu: persepsi sensori, kelembaban, aktifitas, mobilisasi, nutrisi, friksi, dan gesekan (Potter & Perry, 2012). Braden (2001) dalam Registered Nurse’s Association of Ontario (RNAO) (2005) menjelaskan interpretasi dari hasil total nilai pengkajian, yaitu: skor 15-18 adalah berisiko, skor 13-14 adalah berisiko sedang, skor 10-12 adalah berisiko tinggi, dan skor ≤9 adalah sangat berisiko tinggi mengalami Dekubitus (MacLeod et al., 2005).

6. Kategori/ Derajat Luka Dekubitus a. Dicurigai Cedera Jaringan Dalam

Tampak keunguan atau merah maroon yang terlokalisasi pada kulit yang utuh atau darah diisi blister karena kerusakan akibat penekanan pada jaringan lunak. Daerah tersebut didahului dengan jaringan terasa nyeri, keras, lembek, lebih hangat atau dingin dibandingkan jaringan lain yang berdekatan. Cedera pada jaringan dalam sulit dideteksi pada klien dengan warna kulit yang gelap.

b. Derajat I

Eritema atau kemerahan tidak pucat pada kulit yang utuh secara lokal pada bagian kulit dengan penonjolan tulang. Pigmentasi kulit menjadi gelap mungkin tidak terlihat pucat, namun warna tersebut tampak berbeda dengan daerah lain disekitarnya.

Daerah kulit tersebut mungkin terasa nyeri, keras, lembek, lebih hangat atau lebih dingin dari jaringan lainnya. Luka Dekubitus derajat satu sulit dideteksi pada klien dengan warna kulit yang gelap.

c. Derajat II

Hilangnya sebagian ketebalan kullit meliputi epidermis dan/ dermis yang menghasilkan luka dangkal terbuka dengan warna luka merah muda tanpa adanya lubang yang dalam atau slaugh. Mungkin juga didapatkan kerusakan, ruptur atau terbukanya serum. Ulkus superfisial dan secara klinis terlihat seperti abrasi, lecet, atau lubang yang dangkal.

d. Derajat III

Hilangnya seluruh ketebalan kulit meliputi jaringan subkutan yang rusak atau nekrotik yang mungkin melebar ke bawah, namun tidak sampai mengenai tulang, otot atau tendon. Ulkus secara klinis terlihat seperti lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya. Dapat ditemukan juga luka goa (tunnel).

Kedalaman luka derajat III bervariasi sesuai dengan lokasi anatominya. Pada daerah seperti hidung, telinga, tengkuk dan malleolus tidak terdapat jaringan subkutan sehingga penampakan derajat III lebih dangkal. Sebaliknya, pada daerah yang memiliki banyak jaringan adiposa pembentukan luka dapat terjadi sangat dalam secara signifikan.

e. Derajat IV

Hilangnya seluruh ketebalan kulit disertai destruksi ekstensif; nekrosis jaringan atau kerusakan mengenai otot, tulang, atau struktur penyangga (misalnya: tendon, sendi dan lain-lain). Termasuk ditemukan adanya kerusakan yang dalam dan adanya tunnel.

f. Tidak Terklasifikasi

Kehilangan jaringan secara menyeluruh dimana dasar luka atau ulkus tertutupi oleh slough (coklat, abu-abu, kuning, atau hijau) atau eschar (coklat atau hitam) pada dasar luka. Derajat ini tidak dapat ditentukan karena harus membuang cukup slough dan eschar hingga terlihat dasar luka dan kedalaman luka yang sebenarnya untuk dapat diketahui derajat yang sebenarnya (National Pressure Ulcer Advisory

Panel National, 2007).

7. Pencegahan Dekubitus

a. Mengurangi/ menghilangkah friksi dan gesekan

Mengurangi friksi dan gaya gesekan dapat dilakukan dengan tindakan seperti:

1) Mengangkat tubuh pasien ketika akan dipindahkan. Hindari memindahkan pasien dengan cara digeser baik dari tempat tidur maupun kursi roda.

2) Hindari mengangkat bagian kepala pasien lebih dari 30 derajat kecuali terdapat kontraindikasi untuk dielevasi. Posisikan 90 derajat ketika pasien dalam kondisi duduk baik kursi roda maupun kursi biasa untuk mengurangi friksi dan gaya gesek.

3) Gunakan perangkat untuk transfer pasien seperti lift, kasur dorong dan lain-lain.

4) Gunakan alas antara kulit dengan kulit atau kulit dengan peralatan yang dapat saling bergesekan.

5) Sering berikan minyak yang hipoalergi , krim atau lotion yang dapat menurunkan ketegangan pada permukaan kulit dan mengurangi gaya gesekan (Reddy, 2006 dalam dalam Perry et al., 2012).

6) Gunakan transparan film, balutan hidrokoloid atau balutan kulit pada bagian penonjolan tulang untuk mengurangi friksi.

7) Jaga kondisi hidrasi kulit tetap baik dan lembab

Gulingkan pasien ke samping untuk menempatkan pispot bukan dengan menarik dan mendorong pispot.

9) Lindungi kulit dari kelembaban. Kondisi kulit yang terlalu lembab akan menurunkan integritas kulit dan merusak lapisan lipid bagian luar. Oleh karena itu, menurunnya kemampuan mobilisasi berperan dalam pembentukan luka dan penyebab luka terbuka (Baronoski, 2004 dalam Perry et al., 2012).

b. Minimalisir tekanan

Toleransi jaringan adalah kemampuan kulit dan struktur pendukungnya untuk menahan efek akibat tekanan yang dapat merugikan kondisi klien (Braden, 1987 dalam Perry et al., 2012). Imobilisasi merupakan faktor risiko yang paling signifikan untuk terjadi pembentukan ulkus Dekubitus. Latihan gerak pasif dapat dilakukan sebagai pencegahan, pengobatan kontraktur sendi dan rujukan kepada fisioterapi dapat menajdi pilihan sebagai perawatan tambahan. Pasien dengan imobilisasi dengan derajat apapun perlu mendapat pengawasan terhadap pengembangan ulkus Dekubitus.

Pasien memiliki intensitas tekanan lebih besar terhadap penonjolan tulang ketika duduk di kursi, karena distribusi berat badan tidak terdistribusi merata. Seiring dengan peningkatan berat badan pada penonjolan tulang, terdapat kecenderungan tubuh untuk meluncur dalam gerakan ke bawah, menyebabkan adanya gaya gesek yang dapat merusak jaringan lunak yang lebih tipis pada area penonjolan tulang. Posisi duduk

termasuk duduk diatas tempat tidur dengan elevasi kepala lebih 30 derajat. Ketika dalam posisi ini, penting bagi pasien untuk mengubah posisinya atau sekedar menggeser tubuhnya setiap 15 menit jika klien dapat melakukannya secara mandiri. Jika pasien tidak mampu berganti posisi secara mandiri, maka posisinya harus diubah dengan bantuan penyedia perawatan tiap jam (Baronoski, 2004 dalam Perry et al., 2012). c. Alas Pendukung (Kasur dan Tempat Tidur)

Untuk mengurangi bahaya akibat imobilisasi pada sistem kulit dan muskuloskletal telah dibuat berbagai alas pendukung, termasuk kasur dan tempat tidur khusus. Perbedaan antara alas pendukung yang dapat mengurangi tekanan dan alas pendukung yang dapat menghilangkan tekanan penting untuk dipahami. Alat yang dapat menghilangkan tekanan dapat mengurangi tekanan antar permukaan (tekanan antara tubuh dengan alas pendukung) di bawah 32 mmHg (tekanan yang menutupi kapiler). Alat untuk mengurangi tekanan juga mengurangi tekanan antar permukaan, tapi tidak di bawah besar tekanan yang menutupi kapiler (AHCPR, 1994 dalam Potter & Perry, 2012).

Saat memilih alas khusus perlu pengkajian kebutuhan klien secara keseluruhan oleh perawat atau tenaga kesehata pemberi perawatan. The Support Surface Consesus Panel mengidentifikasi 3 tujuan alat pendukung tersebut, yaitu: kenyamanan, kontrol postur tubuh, dan manajemen tekanan. Alat pendukung dan hubungannya dengan setiap tiga tujuan perlu dievaluasi melalui 9 parameter, yaitu: harapan hidup,

kontrol kelembaban kulit, kontrol suhu kulit, redistribusi tekanan, perlunya servis produk, perlindungan dari jatuh, kontrol infeksi, kemudahan terbakar api, dan sriksi klien/produk (Krouskop dan van Rijswijk, 1995 dalam Potter & Perry, 2012). Klien dan keluarga perlu diberi pemahaman alasan dan cara menggunakan tempat tidur tersebut yang tepat. Klien yang berisiko dapat dikurangi pembentukan luka Dekubitus jika kasur dan tempat tidur digunakan dengan tepat (Potter & Perry, 2012).

d. Mengelola Kelembaban

Mengelola kelembaban dari keringat, drainase luka dan Inkontinensia merupakan faktor-faktor yang penting dalam pencegahan luka Dekubitus. Kelembaban yang disebabkan oleh Inkontinensia dapat menjadi pemicu perkembangan luka Dekubitus dengan maserasi kulit dan peningkatan friksi (Ratliff, 1999 dalam Perry et al., 2012). Tindakan yang dapat dilakukan:

1) Evaluasi tipe Inkontinensia klien, urin atau fekal atau keduanya dan faktor yang berkontribusi lainnya. Hilangkan jika memungkinkan 2) Lakukan jadwal toileting atau program bowel/bladder secara tepat. 3) Cek kondisi Inkontinensia minimal tiap 2 jam dan sesuai kebutuhan. 4) Bersihkan kulit setelah periode Inkontinensia dengan air. Hindari

menggosok atau friksi yang berlebihan karena dapat melukai kulit jeter, 1996 dalam Perry et al., 2012).

5) Gunakan pelembab perlindungan kulit (misal: krim, salep) sesuai kebutuhan untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan kulit, atau merawat kulit yang sudah luka.

6) Pilih underpad dan celana yang memiliki daya serap tinggi terhadap Inkontinensia untuk mencegah kelembaban yang menjadi penyebab maserasi.

7) Pertimbangkan penggunaan perangkat penampung tinja (misal: kantong rektal, selang rektal). Kaji konsistensi tinja, frekuensi dan efektifitas tindakan diatas sebelum penggunaan alat dimulai, tapi gunakan perangkat sebelum terjadi kerusakan kulit.

8) Kaji adanya candidiasis dan obati secara tepat (Evans, 2003 dalam Perry et al., 2012)

9) Tampung dan bersihkan drainase luka

10) Hindari adanya lipatan kulit, ganti pakaian klien sesuai kebutuhan (Wound, Ostomy, and Continence Nurse Society, 2003 dalam Perry et al., 2012)

11) Ganti linen atau sprei secara berkala untuk menghindari keringat yang berlebihan.

e. Pertahankan Asupan Nutrisi dan Cairan yang Adekuat

Intervensi pengeloaan nutrisi dan pengembangan rencana perawatan nutrisi dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah nutrisi yang terjadi. Nutrisi yang tidak adekuat dapat menjadi faktor risiko reversibel untuk luka Dekubitus. Tindakan:

Lengkapi pengkajian untuk pencegahan atau pengobatan luka Dekubitus, meliputi:

1) Pengkajian kebutuhan nutrisi, protein, kalori, cairan, vitamin dan mineral Keast, 2007 dalam Perry et al., 2012);

2) Kecukupan asupan oral, baik riwayat terdahulu maupun aktual saat ini (Dorner, 2004 dalam Perry et al., 2012);

3) Hambatan menerima nutrisi yang optimal, meliputi kemampuan menelan, mengunyah, dan implikasi sosial (Dorner, 2004 dalam Perry et al., 2012);

4) Fungsi kognitif, termasuk kemampuan makan secara mandiri (Dorner, 2004 dalam Perry et al., 2012);

5) Review kondisi kesehatan pasien dan penyakit kronis yang menyertai, meliputi: kontrol diabetes dan penyakit ginjal (European Pressure Ulcer Advisory Panel, 2009 dalam Perry et al., 2012); 6) Indikator antropometri dan biokimia, seperti indeks massa tubuh,

perubahan berat badan dan skala Braden (European Pressure Ulcer Advisory Panel, 2009 dalam Perry et al., 2012);

7) Catat riwayat berat badan dan kehilangan berat badan; 8) Tingkat aktifitas.

Nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan terhadap luka Dekubitus harus secara individual dan menyertakan partisipasi pasien dalam perencanaannya. Intervesi nutrisi perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

2) Kecukupan gizi saat ini dan sejauh mana kekurangan nutrisi serta cairan

3) Hambatan dalam mencapai nutrisi yang optimal 4) Stastus penyakit

5) Antropometri

6) Indikator biokimia dan klinis status gizi

7) Pertimbangan yang berkaitan dengan hidup bersama

8) Tujuan dan harapapan pasien (Keast, 2007 dalam Perry et al., 2012) 9) Edukasi kepada klien/pemberi perawatan

Edukasi kepada pasien bagian penting dalam pencegahan dan pengobatan luka Dekubitus. Pasien, keluarga dan pemberi perawatan merupakan kunci untuk mencegah, memenejemen dan mengobati luka Dekubitus. Topik edukasi yang harus diberikan meliputi:

1) Penyebab luka Dekubitus

2) Cara pencegahan luka Dekubitus 3) Kebutuhan nutrisi, dan

4) Pengaturan posisi

(Perry D, Borchert K, Burke S, Chick K, Johnson K, Kraft W, Patel B, 2012)

8. Manajemen Dekubitus

Manajemen luka Dekubitus memerlukan pendekatan antar disiplin ilmu, termasuk dokter, ahli dermatologi, konsultan penyakit infeksi, pekerja sosial, ahli psikologis, ahli gizi, perawat luka, ahli rehabilitasi dan

pembedahan. Komponen dasar dari manajemen luka Dekubitus adalah mengurangi tekanan pada kulit, debridemen jaringan nekrotik, membersihkan luka, mengelola perkembangan bakteri dan kolonisasi, dan memilih jenis balutan. Peralatan yang menurunkan tekanan di perawatan pencegahan juga dapat digunakan untuk medikasi, seperti alas kasur khusus. Alas statis sangat berguna pada pasien yang dapat merubah posisi secara mandiri. Alas kehilangan sedikit udara (low-air-loss) mungkin dibutuhkan untuk pasien dengan luka dekubitu multipel atau luka yang tidak sembuh, setelah operasi, atau ketika alas stastis tidak efektif.

Pengkajian nyeri harus dilengkapi, khususnya selama reposisi, penggantian balutan, dan debridemen. Pasien dengan risiko tinggi terjadi luka Dekubitus biasanya sensasi nyerinya terdapat gangguan. Tujuan pengajian ini untuk mengurangi nyeri dengan menutup luka, menyesuaikan tekanan pada permukaan luka, dan pemberian analgesik topikal atau sistemik.

Jaringan nekrotik dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri dan kegagalan penyembuhan luka, bagian nekrotik harus didebridemen hingga eskar dihilangkan dan jaringan granulasi berkembang. Namun, debridemen tidak direkomendasikan untuk luka Dekubitus pada tumit yang stabil, eskar kering tanpa edema, eritema, serta drainase. Metode debridemen meliputi pembedahan, mekanikal, enzimatik, dan autolitik. Debridemen bedah menggunakan pisau atau gunting bedah, atau benda tajam lain. Meskipun lebih ekstensif, debridemen bedah harus dilakukan di ruang operasi. Debridemen bedah dibutuhkan jika terjadi infeksi atau menghilangkan eskar yang tebal dan

luas. Penyembuhan setelah debridemen bedah memerlukan vaskularisasi yang adekuat.

Debridemen mekanikal mengandung balutan basah hingga kering, hidroterapi, irigasi luka, dan whirlpool. Balutan basah hingga kering harus benar-benar kering sebelum menarik balutan tipis yang telah menempel pada jaringan Dekubitus. Namun, jaringan yang tidak nekrotik dapat ikut terkelupas serta rasa nyeri selama proses debridement. Hidroterapi dengan debridemen guyuran whirlpool dapat menghilangkan debris. Debridemen enzimatik berguna pada pasien perawatan jangka panjang yang tidak bisa mentoleransi debridemen bedah, namun cara ini membutuhkan waktu lama untuk efektif dan mungkin tidak berguna jika ada infeksi.

Luka perlu dibersihkan dan diganti balutan. Menggunakan syringe 35 mL dan 19-gauge angiokateter dapat memberikan tekanan yang kuat namun aman; gunakan normal salin untuk irigasi lebih dianjurkan. Pembersihan luka dengan antiseptik atau hydrogen peroxide dapat merusak jaringan granulasi. Balutan yang menjaga lingkungan luka tetap lembab dapat memfasilitasi penyembuhan dan dapat digunakan untuk debridemen autolitik. Balutan sintetik mengurangi waktu perawatan, penyebab kurangnya ketidaknyamanan, dan berpotensial menyediakan kelembaban yang konsisten. Jenis balutan meliputi transparan film, hydrogels, alginates, foams, dan hydrocolloids.Transparan film efektif menahan kelembaban, dan mungkin digunakan sendirian untuk luka yang setengah tebal atau dikombinasikan dengan hidrogel atau hidrokoloid untuk luka yang tebal dan penuh. Hydrogels

dapat digunakan untuk luka dalam dengan eksudat. Alginates dan foams adalah tinggi penyerapan dan sangat berguna pada luka dengan eksudat sedang hingga banyak. Hidrokoloid menahan kelembaban dan cocok untuk debridemen autolitik. Pemilihan jenis balutan dilakukan oleh diagnosa klinis dan karakteristik luka (Bluestein & Javaheri, 2008)

Bagan 2.1 Algoritma Manajemen Luka Dekubitus

Hess CT Wound care, 4th ed. Springhouse, Penn: Springhouse, 2002:54-55 dalam Daniel dan Ashkan 2008

Luka bersih, tanpa selulitis Derajat I Gunakan balutan protektif, sesuai kebutuhan Gunakan balutan lembab, seperti transparan film; bersihkan luka

Derajat II Derajat III, tanpa jaringan nekrotik

Gunakan balutan lembab hingga balutan

penyerap, seperti

hydrogel, foam, atau

alginate; pertimbangkan konsultasi pembedahan, sesaui kebutuhan; bersihkan luka Derajat IV, tanpa jaringan nekrotik Luka bersih, dengan selulitis Infeksi lokal Infeksi sistemik atau perkemban gan selulitis Tidak ada kemajuan setelah 14 hari Antibiotik topikal, gunakan balutan lembab dan penyerap; bersihkan luka Tidak ada perkembangan penyembuhan luka setelah 2-4 minggu; selulitis persisten

atau ada sepsis

Kultur jaringan; pertimbangkan osteomielitis Antibiotik sistemik, gunakan balutan lembab-penyerap, bersihkan luka Jaringan nekrotik (derajat III atau IV) Lakukan debridemen bedah, jika terdapat selulitis atau sepsis Gunakan debridemen autolitik, enzimatik, atau mekanikal jika tidak gawat Gunakan balutan lembab-penyerap; bersihkan luka

B. Keluarga

1. Definisi Keluarga

Definisi untuk keluarga bervariasi dan beragam. The U.S. Census Bureau (2006) dalam Melanie dan Bridgette (2009) mendefinisikan keluarga merupakan satu atau lebih orang yang hidup bersama dan berhubungan oleh kelahiran, pernikahan, atau adopsi. Sebuah rumah tangga dapat terdiri dari satu kelompok tersebut, lebih dari satu atau tidak sama sekali. Hitungan kelompok keluarga meliputi rumah tangga, subfamili yang memiliki hubungan dan subfamili yang tidak tidak memiliki keterkaitan (McEwen & Pullis, 2009). Menurut Friedman (2010) keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh kebersamaan dan kedekatan emosional serta yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari keluarga (Friedman & Marilyn, 2010).

Menurut Undang-Undang RI nomor 52 tahun 2009, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (Republik Indonesia, 2009).

2. Fungsi Keluarga

Menurut Friedman (2010), fungsi keluarga secara umum adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Afektif adalah fungsi pokok keluarga untuk mempersiapkan anggotanya dalam berhubungan dengan orang lain. Fungsi afektif dibutuhkan untuk proses perkembangan individu dan psikososial anggota

keluarga;

b. Fungsi sosialisasi adalah fungsi adalah fungsi yang berperan dalam mengembangkan dan melatih anggota keluarga dalam hidup bersosial sebelum mereka meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah;

c. Fungsi reproduksi adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan hidup;

d. Fungsi ekonomi adalah fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhannya secara ekonomi dan tempat bagi individu untuk mengembangkan kemampuan dalam meningkatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga;

e. Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan, yaitu fungsi untuk mencapai dan mempertahankan kondisi sehat seluruh anggota keluarga agar tetap memiliki produktifitas tinggi. Kemampuan keluarga dalam memberikan perawatan kesehatan berpengaruh terhadap status kesehatan keluarga (Friedman & Marilyn, 2010) .

3. Tugas Kesehatan Keluarga

Baiton dan Maglaya (1998) dalam Efendi dan Makhfuldi (2009) tugas kesehatan keluarga meliputi:

a. Mengenal masalah kesehatan

Mengenali dan interpretasi masalah kesehatan/penyakit dipengaruhi oleh keluarga. Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak dapat diacuhkan karena kondisi sakit akan menurunkan arti

dari hidup dan menjadi akar habisnya kekuatan sumber daya serta dana keluarga. Orang tua perlu mengetahui kondisi kesehatan dan perubahan-perubahan yang dialami anggota keluarga.

Mengenali masalah kesehatan keluarga diawali saat suatu gejala individu (1) dikenali; (2) diinterpretasi terkait dengan keparahannya, kemungkinan etiologi, dan makna atau artinya; (3) dirasakan sebagai kondisi yang mengganggu oleh individu yang mengalami gejala tersebut dan keluarga. Tahap ini terdiri dari keyakinan keluarga akan gejala seorang anggota keluarga dan bagaimana menangani penyakit tersebut. b. Mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan yang tepat.

Tugas ini adalah usaha keluarga untuk mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan kondisi keluarga. Pencarian keperawatan dimulai ketika keluarga menetapkan anggota yang sakit benar-benar sakit dan membutuhkan pertolongan. Individu dan keluarga mulai mencari pengobatan, informasi, saran, dan validasi profesional dari keluarga besar, teman, tetangga, dan pihak non profesional lainnya. Ketetapan terkait apakah anggota keluarga yang sakit sebaiknya ditangani di rumah, di klinik atau di rumah sakit, cenderung di musyawarahkan di dalam keluarga.

c. Merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan

Ketika keluarga memberikan perawatan kepada anggota keluarganya yang sakit, keluarga perlu memahami bagaimana kondisi penyakitnya, sifat dan perkembangan perawatan yang diperlukan,

fasilitas yang dibutuhkan, sumber-sumber yang ada dalam keluarga, dan bagaimana sikap keluarga terhadap sakit.

d. Modifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga Ketika memodifikasi lingkungan atau membuat suasana rumah yang sehat, keluarga perlu mengetahui beberapa hal, yaitu: sumber-sumber yang dimiliki keluarga, manfaat pemeliharaan lingkungan, urgensi higiene sanitasi, upaya pencegahan penyakit, dan sikap atau pandangan keluarga terhadap higiene sanitasi.

e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi keluarga Keluarga mulai memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan ketika dilakukan komunikasi dengan pelayanan kesehatan profesional atau praktisi pengobatan tradisional. Keluarga menjadi agen utama dalam melakukan rujukan kesehatan bagi anggota keluarganya yang sakit ke jenis layanan atau praktisi yang dinilai tepat (Efendi & Makhfuldi, 2009).

C. Pengetahuan 1. Pengertian

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi melalui proses sensoris khususnya mata dan telinga kepada objek tertentu. Pengetahuan adalah domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku terbuka (overt behaviour). Perilaku yang berdasarkan pengetahuan umumnya bersifat lama (Sumaryo, 2004). Pengetahuan juga didefinisikan sebagai pencerminan objek-objek eksternal di alam lain pikiran (Marhaeni, 2010).

2. Tingkat pengetahuan

Notoatmodjo (2007) menjabarkan cakupan pengetahuan dalam domain kognitif dalam 6 tingkatan, antara lain:

a. Tahu (Know)

Tahu didefinisikan sebagai aktivitas mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang khusus dari seluruh materi yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh karena itu, tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

b. Memahami (Comperhension)

Memahami berarti mampu untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang sudah paham harus mampu menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya. c. Aplikasi (Aplication)

Aplikasi diartikan berkapasitas atau mampu untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada kondisi yang sebenarnya. Aplikasi ini dapat diartikan sebagai aplikasi penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi lain.

d. Analisis (Analysis)

Analisis merupakan kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih didalam satu struktur organisasi, dan masih berkaitan satu sama lain. Kapasitas