BAB 2

T INJAUAN PUSTAKA 2.1 Asupan Makanan

2.1.1 Defenisi

Menurut Maretha (2009) dalam Anjani (2013), asupan makanan adalah

informasi tentang jumlah dan jenis makanan yang dimakan atau dikonsumsi oleh

seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu. Dari asupan makanan

diperoleh zat gizi esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memelihara pertumbuhan

dan kesehatan yang baik (Budianto, 2009).

Makanan terdiri dari bermacam-macam zat kimia. Beberapa zat dikenal

sebagai nutrien dan terdapat banyak zat lain, terutama dalam bahan makanan

nabati. Zat ini memacu pertumbuhan tanaman, melindunginya dari pemangsa dan

memperbaiki penampilan atau menambah aromanya. Zat-zat ini (fitokimia) tidak

dianggap sebagai nutrien tetapi mungkin aktif secara biologis dan memenuhi efek

menguntungkan pada manusia (Barasi, 2007).

Nutrien dibedakan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien

diperlukan dalam jumlah yang besar oleh tubuh sedangkan mikronutrien hanya

diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya adalah air yang menjadi

komponen esensial dalam diet karena asupan cairan yang cukup merupakan hal

yang vital bagi kelangsungan hidup. Makronutrien dalam diet mencakup

karbohidrat, lemak dan protein. Sedangkan mikronutrien mencakup vitamin dan

mineral (Barasi, 2007).

2.1.2 Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi manusia yang harganya

relatif murah. Karbohidrat tersusun dari berbagai kompleksitas untuk membentuk

gula sederhana serta unit yang lebih besar seperti oligosakarida dan polisakarida

(Barasi, 2007). Fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi dalam bentuk

glukosa. Satu gram karbohidat menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat didalam tubuh

Sebagian lagi disimpan sebagai bentuk glikogen dalam hati dan jaringan otot, dan

sebagian lagi disimpan di jaringan lemak (Almatsier, 2010).

Fungsi lain karbohidrat adalah sebagai penghemat protein artinya ketika

karobihdrat tidak mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi

kebutuhan energi. Dan sebaliknya, bila karbohidrat cukup, protein terutama akan

digunakan sebagai zat pembangun (Yuniastuti, 2008).

Jenis karbohidrat dalam makanan dikelompokkan menjadi monosakarida,

disakarida, dan polisakarida. Monosakarida dibagi lagi menjadi glukosa, fruktosa,

dan galaktosa. Galaktosa merupakan gula khusus yang terdapat pada bahan

hewani, yaitu air susu. Disakarida dalam bahan makanan yang penting adalah

sukrosa, maltosa, dan laktosa. Laktosa hanya dijumpai pada susu hewan menyusui

dan air susu ibu. Dalam bahan makanan nabati terdapat dua jenis polisakarida

yang dapat dicerna (yaitu amilum dan dekstrin) dan tidak dapat dicerna (seperti

selulosa, pentosan, dan galaktan). Sedangkan dalam bahan makanan hewani

terdapat polisakarida yang dapat dicerna yang disebut glikogen (Anonimus, 2007).

Tabel 2.1 Kelompok karbohidrat

Kelompok Contoh

CHO sederhana

Monosakarida Glukosa, fruktosa

Disakarida Sukrosa, laktosa, maltose

Oligosakarida Rafinosa, inulin

CHO kompleks

Zat pati Zat pati yang dapat dicerna

Polisakarida nonpati Selulosa, polisakarida nonselulosa

Sumber: Barasi(2007)

2.1.3 Lemak

Lemak meliputi berbagai macam zat yang larut dalam lipid, sebagian besar

merupakan trigliserida atau triasigliserol (TAG). Produk turunannya seperti

kelompok ini. TAG dipecah untuk menghasilkan energi dan menyusun cadangan

energi utama bagi tubuh dalam jaringan adiposa (Barasi, 2007).

Lemak dan minyak merupkan zat makanan yan penting untuk menjaga

kesehatan tubuh manusia. Dan merupkana sumber energi yang lebih efektif

dibanding dengan karobidrat dan protein. Besar energi yang dihasilkan per gram

lemak adalah 9 kalori. Fungsi lain lemak dalam tubuh adalah sebagai

pembangun/pembentuk susunan tubuh, pelindung kehilangan panas tubuh, pelarut

vitamin A, D, E, dan K (Budianto, 2009).

Sumber utama lemak adalah minyak tumbuhan, mentega, margarin, dan

lemak hewan. Sumber lain berasal dari kacang-kacangan, susu, kedelai, kuning

telur dan sebagainya (Almatsier, 2010). Lemak hewan ada yang berbentuk padat

antara lain lemak susu, lemak sapi, dan berbentuk cair seperti minyak ikan paus,

minyak ikan cod, minyak ikan herring (Budianto, 2009).

2.1.4 Protein

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh

karena mengandung unsur C,H,O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau

karbohidrat. Molekul protein mengandung pula fosfor, belerang, dan logam. Tiap

gram protein mengandung energi sebanyak 4 kalori (Budianto, 2009).

Protein terdiri atas berbagai rantai dari asam amino tunggal yang tergabung

membentuk beraneka ragam protein. Saat dicerna masing-masing asam amino

digunakan untuk sintesis asam amino serta protein lainnya yang diperlukan oleh

tubuh. Jika asam amino tidak dibutuhkan lebih lanjut, barulah asam amino

tersebut dipecah dan digunakan sebagai sumber energi (Barasi, 2007).

Protein ada di semua jaringan tubuh dan merupakan material dasar di kulit,

otot, tendon, saraf dan darah. Selain itu, protein juga membentuk antibodi dan

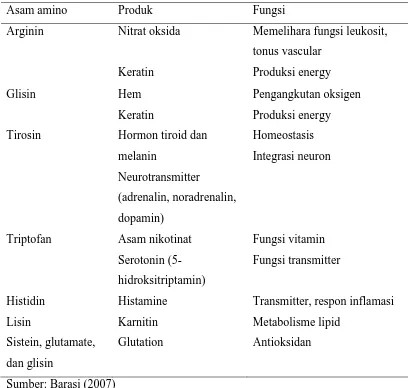

Tabel 2.2 Penggunaan asam amino untuk sintesis produk turunannya.

Asam amino Produk Fungsi

Arginin Nitrat oksida

Keratin

Tirosin Hormon tiroid dan

melanin

Triptofan Asam nikotinat

Serotonin

(5-hidroksitriptamin)

Fungsi vitamin

Fungsi transmitter

Histidin Histamine Transmitter, respon inflamasi

Lisin Karnitin Metabolisme lipid

Sistein, glutamate,

dan glisin

Glutation Antioksidan

Sumber: Barasi (2007)

2.1.5 Vitamin

Vitamin merupakan suatu molekul organik yang dibutuhkan untuk proses

metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin tidak dapat dibuat oleh

tubuh dalam jumlah yang sangat cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari

asupan makanan (Budianto, 2009).

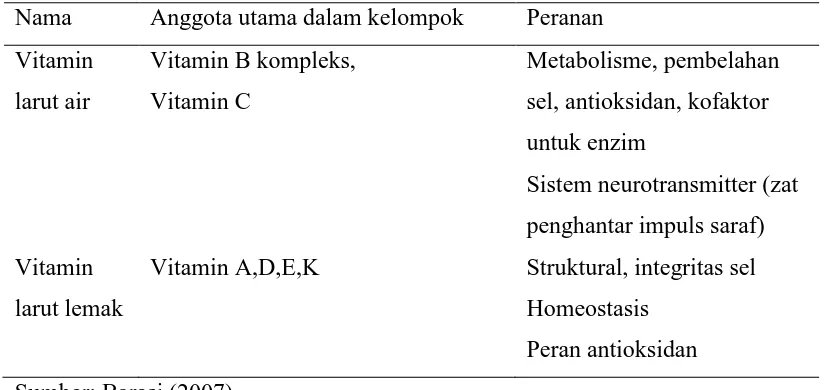

Vitamin dibagi dalam dua kelompok yaitu vitamin larut dalam lemak

(A,D,E, dan K) dan vitamin larut dalam air (vitamin B dan C). Tiap vitamin

memiliki tugas spesifik dalam tubuh (Almatsier, 2010). Vitamin yang berperan

dalam pembentukan darah ( asam folat dan vitamin B12), sebagai antioksidan

metabolisme energi (thiamin, riboflavin dan pirodoksin) dan pembentukan tulang

oleh vitamin D (Eastwood, 2003). Dan pada dasarnya vitamin berperan dalam

beberapa tahap reaksi metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh.

Pada umumnya sebagai koenzim atau sebagai bagian dari enzim (Almatsier,

2010).

Tabel 2.3. Klasifikasi vitamin dan peranannya

Nama Anggota utama dalam kelompok Peranan

Vitamin

Vitamin A,D,E,K Struktural, integritas sel

Homeostasis

Peran antioksidan

Sumber: Barasi (2007)

2.1.6 Mineral

Mineral merupakan unsur esensial dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik

pada tingkat sel, jaringan, organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral

digolongkan atas dua yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro

(natrium, klorida, kalium, kalsium fosfor, magnesium dan sulfur) dibutuhkan

tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari sedangkan mineral mikro (besi,

seng, iodium, selenium dll) dibutuhkan kurang dari 100 mg sehari (Almatsier,

2004).

2.1.7 Air

Air menciptakan media dasar tempat berlangsungnya semua reaksi dalam

tubuh. Asupan cairan yang tidak cukup akan cepat menggangu fungsi

dari keseluruhan berat badan. Sepertiga adalah cairan ekstraseluler dan dua per

tiga berada di intraseluler. Kompartemen ini dipisahkan oleh membran sel dan

dapat dilalui oleh air (Eastwood, 2003). Air memiliki berbagai fungsi dalam

proses vital tubuh yaitu sebagai pelarut dan alat angkut, katalisator, pelumas,

pengatur suhu, dan fasilitator pertumbuhan (Almatsier, 2004).

Kebutuhan air sehari dinyatakan sebagai proporsi terhadap jumlah energi

yang dikeluarkan tubuh dalam keadaan lingkungan rata-rata. Untuk orang dewasa

dibutuhkan sebanyak 1,0-1,5 ml/kkal, sedangkan untuk bayi 1,5 ml/kkal

(Yuniastuti, 2008). Sumber air dapat diperoleh dari minuman, jus, susu, buah,

sayuran, dan makanan lain (Drummond dan Brefere, 2007).

2.2 Kecukupan gizi

Standar kecukupan gizi di Indonesia masih menggunakan ukuran makro

yaitu kecukupan kalori (energi) dan kecukupan protein (Agus, 2004).

Recommended dietary allowances (RDA) adalah istilah yang digunakan di

Amerika yang merupakan standar berisi kebutuhan rata-rata gizi per hari yang

dianjurkan sehingga suatu masyarakat dapat hidup sehat. Sementara di Indonesia

dikenal dengan istilah AKG (Angka Kecukupan Gizi). AKG dipengaruhi oleh

umur, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, tinggi badan, genetika dan keadaan

fisiologis (Anonimus, 2007).

2.2.1 Kecukupan energi

Energi dibutuhkan untuk semua fungsi yang dijalankan oleh tubuh yang

meliputi :

1. Aktivitas metabolik pada tingkat seluler, jaringaan, dan organ yang sebagian

besar berlangsung di luar kesadaran.

2. Aktivitas sadar yang dilakukan sebagai bagian dari aktivitas fisik dan

memerlukan energi dalam jumlah yang berbeda-beda.

3. Pertumbuhan, dalam tahun-tahun awal kehidupan, pada masa remaja, dan

Semua energi yang diperlukan tubuh disuplai melalui asupan makanan.

Makronutrien dalam makanan dan minuman menghasilkan energi ketika dipecah.

Mineral dan vitamin dalam makanan tidak menghasilkan energi, meskipun

beberapa di antaranya bersifat esensial dalam proses biokimia yang menghasilkan

energi (Barasi, 2007).

Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dapat dihitung dengan cara

membandingkan rata-rata konsumsi sehari dengan AKG yang dikoreksi dengan

berat badan. Sesudah diketahui tingkat konsumsi gizi, untuk keperluan deskriptif

maka dapat diklasifikasikan seperti yang termuat dalam tabel 2.4 (WNPG, 2004).

Tabel 2.4 Klasifikasi TKE

Tingkat Konsumsi Energi Persentase terhadap AKG

Baik 80-110% AKG

Kurang < 80% AKG

Lebih >110% AKG

Sumber : WNPG (2004)

2.2.2 Kecukupan protein

Banyaknya protein dalam tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan

basal dan sejumlah tambahan untuk mengimbangi adanya kerusakan, infeksi,

stress dan sebagainya. Kehilangan protein dapat melalui air seni, kotoran dan kulit

(Anonimus, 2007).

Tingkat Konsumsi Protein (TKP) dapat dihitung dengan cara

membandingkan rata-rata konsumsi sehari dengan AKG yang dikoreksi dengan

berat badan. Sesudah diketahui tingkat konsumsi protein, untuk keperluan

deskriptif maka dapat diklasifikasikan seperti yang termuat dalam tabel 2.5

Tabel 2.5 Klasifikasi TKP

Tingkat Konsumsi Protein

Baik 80-110% AKG

Kurang < 80% AKG

Lebih >110% AKG

Sumber : WNPG (2004)

2.3 Penilaian Asupan Makanan

Penilaian asupan makanan atau survei diet adalah salah satu metode yang

digunakan dalam penentuan status gizi perorangan atau kelompok. Tujuannya

adalah untuk mengetahui kebiasaan makan dan gambaran tingkat kecukupan

bahan makanan dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga dan perorangan

serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi makanan tersebut.

Sedangkan secara khusus, tujuan dari survei diet adalah menentukan status

kesehatan dan gizi keluarga dan individu, sebagai dasar perencanaan dan program

pengembangan gizi (Supariasa, Bakri, dan Fajar, 2002).

Metode-metode pengukuran konsumsi makanan antara lain :

1. Metode frekuensi makanan (food frequency).

Metode frekuensi makanan adalah untuk memperoleh data tentang frekuensi

konsumsi sejumlah bahan makanan atau makanan jadi selama periode

tertentu seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Cara ini paling sering

digunakan dalam penelitian epidemiologi gizi.

2. Metode ingatan pangan24 jam (24-hours food recall).

Prinsip dari metode ini adalah mencatat jenis dan jumlah bahan makanan

yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Dalam metode ini,

responden diminta untuk menceritakan semua yang dimakan dan diminum

selama 24 jam yang lalu. Data konsumsi yang dicatat mulai bangun pagi

dari recall 24 jam bersifat kualitatif. Sehingga perlu ditanyakan secara teliti

dengan menggunakan alat ukuran rumah tangga.

3. Metode pendaftaran makanan (food list).

Dilakukan dengan menanyakan dan mencatat seluruh bahan makanan dan

memperhitungkan bahan makanan yang terbuang atau rusak. Pengumpulan

data dilakukan dengan wawancara.

4. Metode Penimbangan (food weighing).

Petugas menimbang dan mencatat seluruh makanan yang dikonsumsi

selama satu hari. Jumlah makanan yang dikonsumsi sehari kemudian

dianalisis dengan menggunakan DKBM atau DKGJ ( Daftar Konsumsi Gizi

Jajanan). Setelah itu, hasilnya dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi

(AKG) yang dianjurkan. Kelebihan dari metode ini adalah bahwa data yang

diperoleh lebih akurat.

2.4. Status gizi

2.4.1. Defenisi Status Gizi

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk

variabel tertentu atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi secara garis besar dibagi dua yaitu

konsumsi makanan dan kesehatan. Konsumsi makanan sangat dipengaruhi oleh

tersedianya bahan makanan, makanan dan pendapatan untuk mencukupi keperluan

makan. Selanjutnya adalah keadaan kesehatan yang dipengaruhi oleh

pemeliharaan kesehatan dan lingkungan fisik dan sosial (Supariasa, Bakri,dan

Fajar, 2002).

2.4.2. Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi pada dasranya merupakan proses pemeriksaan keadaan

gizi seseorang dengan cara mengumpulkan data penting, baik yang bersifat

objektif maupun subjektif. Kemudian dibandingkan dengan baku yang telah

Beberapa cara dalam melakukan penilaian status gizi yaitu antara lain :

1. Biokimia

Dengan pemeriksaan protein visceral, albumin, transferin serum,

Thyroxine-binding prealbumin (TBPA), fungsi kekebalan. Selain itu dapat juga dengan

memeriksa sensivitas kulit, protein somatik, hematologik dan keadaan

hidrasi (Arisman, 2002).

2. Pemeriksaan klinis

Meliputi pemeriksaan fisik secara menyeluruh, termasuk riwayat kesehatan,

bagian tubuh yang harus lebih diperhatikan ialah kulit, gigi, gusi, bibir,

lidah, mata dan alat kelamin (Arisman, 2002).

3. Pemeriksaan antropometri

Pertumbuhan dipengaruhi oleh determinan biologis yang meliputi jenis

kelamin, lingkungan di dalam rahim, jumlah kelahiran, berat lahir pada

kehamilan tunggal atau majemuk, gen serta faktor lingkungan (iklim,

musim, sosial-ekonomi). Tujuan dalam pemeriksaan antropometris ialah

besaran komposisi tubuh yang dapat dijadikan isyarat dini perubahan status

gizi (Arisman, 2002).

Adapun beberapa indikator dalam pemeriksaan antropometri ialah :

a. Tinggi badan

Tinggi atau panjang badan merupakan indikator umum ukuran tubuh

dan panjang tulang. Namun, harus digabung dengan indikator lain

(Arisman, 2002). Tinggi badan menggambarkan keadaan pertumbuhan

skeletal dan tumbuh sering dengan pertambahan umur (Supariasa,

Bakri,dan Fajar, 2002).

b. Berat badan

Berat badan merupakan ukuran antropometris yang paling banyak

digunakan. Agar berat dapat dijadikan satu ukuran yang valid,

parameter lain seperti tinggi, ukuran rangka, proporsi lemak, otot,

tulang, serta komponen berat patologis harus dipertimbangkan. Dengan

kata lain, ukuran berat harus dikombinasikan dengan parameter

c. Umur

Umur sangat memegang peranan penting dalam penentuan status gizi,

kesalahan penentuan akan menyebabkan interpretasi gizi yang salah.

Oleh sebab itu, penentuan umur anak perlu dihitung dengan cermat.

Ketentuannya yaitu 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan adalah 30 hari.

Jadi perhitungan umur adalah dalam bulan penuh, artinya sisa umur

dalam hari tidak diperhitungkan (Depkes, 2004 ).

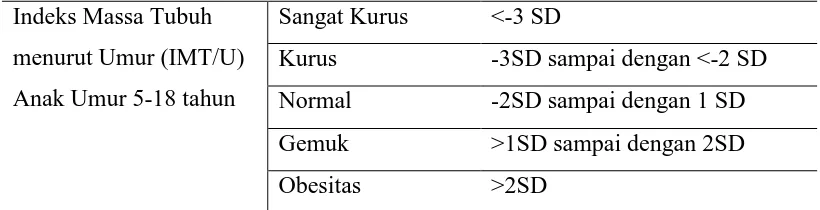

Pada anak penentuan status gizi dapat menggunakan indeks massa tubuh

berdasarkan usia. Dengan terlebih dahulu menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT)

anak yaitu membandingkan berat badan dalam kilogram dengan kuadarat tinggi

badan dalam meter.

Lalu disesuaikan dengan tabel standar antropometri penilaian status gizi

anak di Indonesia untuk mengetahui klasifikasi status gizinya (Keputusan Menteri

Kesehatan RI, 2010)

Tabel 2.1 Kategori dan Ambang Status Gizi Anak Berdasarkan IMT

Indeks Massa Tubuh

menurut Umur (IMT/U)

Anak Umur 5-18 tahun

Sangat Kurus <-3 SD

Kurus -3SD sampai dengan <-2 SD

Normal -2SD sampai dengan 1 SD

Gemuk >1SD sampai dengan 2SD

Obesitas >2SD