BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesehatan adalah salah satu bagian terpentingdari pembangunan nasional secara keseluruhan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek dari hak asasi manusia, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 H ayat (1) :“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan amanat tersebut maka

pemerintah wajib melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

bagi setiap penduduknya termasuk untuk masyarakat miskin dan yang tidak mampu.

Pemerintah membentuk dan menunjukKementerian Kesehatan sebagai instansi tertinggi di Pemerintahan yangbertanggungjawab langsung atas seluruh management proses pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakatsecaraumum,antara lain penyediaan dan peningkatan pembangunan infrasruktur sarana dan prasarana seperti Gedung Rumah Sakit, Gedung Puskesmas, Gedung laboratorium, pengadaan Peralatan Teknologi Kesehatan Modern dan Canggih,kemudian administrasi operasionalnya, serta sistem pelayanan yang efisien,lugas,tuntas dan terjangkau oleh seluruh masyarakat baik lokasi maupun kemampuannya.

Namun sebagian besar masyarakat di Indonesia merupakan kalangan masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah yang tentu saja rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan seperti terbatasnya akses untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan. Selain itu tidak semua masyrakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah dapat menikmati pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka.

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Aplikasi dari penerapan jaminan nasional tersebut dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan adalah suatubadan hukum publik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga asing yang bekerja paling singkat selama6 bulan di Indonesia dan mulai beroperasional pada tanggal 1 Januari 2014. Dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Surat Edaran Kemenkes Nomor 32 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor1Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

pendayagunaan verifikator independen jamkesmas menjadi sumberdaya manusia yang diperlukan BPJS kesehatan sesuai kualifikasi, pemanfaatan teknologi aplikasi verifikasi klaim dan sistem pelaporan pelaksanaan jamkesmas ke dalam BPJS kesehatan, dan pengalihan data kepesertaan penerima jamkesmas tahun 2013 ke dalam BPJS kesehatan sebagai peserta penerima bantuan iuran (www.depkes.go.id).

Sejak beroperasi 1 Januari 2014 lalu, BPJS Kesehatan telah banyak melakukan upaya untuk memberikan layanan kepada pesertanya. Namun, tidak sedikit pula keluhan masyarakat soal kekurangan layanan di lapangan, sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan ke depan.Terkait kepuasan, persepsi, dan kesadaran masyarakat tentang BPJS Kesehatan, dua lembaga riset, yaitu Myriad Research Comitted dan PT Sucofindo melakukan survei pada 24 September-15Oktober 2014.Direktur Riset Myriad Research Comitted Eva Yusuf mengatakan, dari total 17.280 responden masyarakat, sebanyak 81% menyatakan puas terhadap BPJS Kesehatan. Meski hasil survey menunjukkan sebagian besar peserta BPJS Kesehatan menyatakan puas dengan pelayanan kesehatan yang di berikan, namun masih ada peserta yang tidak puas denga pelayanan Dokter (5%), perawat (4,7%,), petugas kesehatan (4,7%), dan proses klaim BPJS Kesehatan yang lama (2,6%).

yang berkaitan dengan rumitnya proses administrasi untuk mengurus persyaratan BPJS Kesehatan, sikap perawat dan dokter yang tidak ramah, lamanya waktu menunggu tindakan-tindakan medis dan fasilitas ruang rawat yang terbatas, bahkan adanya berita penolakan terhadap pasien BPJS Kesehatan yang sering terdengar. Sumber: (http://sp.beritasatu.com, 2014).

Puskesmas sebagai salah satu fasilitas sarana pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis khususnya dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Peran strategis ini diperoleh karena Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun, puskesmas juga banyak disorot oleh masyarakat tentang kinerja tenaga- tenaga kesehatan. Selain itumasyarakat juga mengkritisi berbagai aspek yang terdapat dalam pelayanan kesehatan terutama pelayanan keperawatan. Sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan BPJS, anggotakeluarga peserta seringkali mengeluh kurang puas dengan pelayanan kesehatan yang diterimanya. Mereka menganggap bahwa pasien yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mendapat pelayanan dan perlakuan yang berbeda dengan pasien lain di beberapa Puskesmas, baik yang di rawat maupun yang hanya berobat. Seperti yang terjadi di Puskesmas Kecamatan Batang melalui jurnal yang ditulis oleh Sigit Budhi Prakoso tahun 2015:

“Masyarakat menyatakan bahwa mereka masih kesulitan dalam

yang mendadak, juga masih terdapat kesulitan pada fasilitas kesehatan dan puskesmas yang tidak memiliki layanan 24 jam”

Sumber: Prakoso, Sigit Budhi. 2015. Efektivitas Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Batang. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang. Indonesia

Dari kutipan jurnal yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Kesehatan BPJS

Kesehatan di puskesmas Kecamatan Batang tersebut didapati bahwa pelayanan kesehatan masih kurang dari segi efektivitas dalam pemberian pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.

Berdasarkan berbagai latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat masalah seperti latar belakang di atas pada Puskesmas Kecamatan Helvetia, terkait dengan efektifitas pelaksanaan program BPJS kesehatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat ekonomi lemah sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “Efektifitas Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Pemberian

Pelayanan Kepada Masyarakat Ekonomi Lemah di Puskesmas Kecamatan Helvetia, Medan”

1.2. Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana efektifitas pelaksanaan program BPJS Kesehatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat ekonomi lemah di Puskesmas Kecamatan Helvetia, Medan

1.4 Manfaat Penelitiaan

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara subjektif, penelitian diharapkan bermanfaat untuk melatih, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan metodologi penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya khazana ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai efektifitas pelaksanaan program BPJSKesehatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat ekonomi lemah

2. Secara Praktis, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran bagi instansi terkait mengenai efektifitas pelaksanaan program BPJS Kesehatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat ekonomi lemah. Penelitian ini juga diharapakan dapat dijadikan referensi untuk mengambil kebijakan yang mengarahkan kepada kemajuan institusi.

Politik Universitas Sumatera Utara serta dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah.

1.5 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini diperlukan adanya kumpulan teori-teori yang akan menjadipedoman dalam melaksanakan penelitian. Setelah masalah penelitian dirumuskan maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian (Sugiono, 2005 : 55)

1.5.1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2002).

publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

1.5.1.1. Analisis Kebijakan Publik

Menurut William N Dunn Analisis kebijakan ialah Disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan serta memindahkan informasi relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Sebagai disiplin ilmu terapan, analisis kebijakan publik meminjam tidak hanya ilmu sosial dan perilaku tetapi juga administrasi publik, hukum, etika dan berbagai macam cabang analsisis sistem dan matematika terapan. Analisis kebijakan ini diharapkan mampu unntuk menghasilkan informasi dan argumen yang masuk akal mengenai: 1) Nilai yang merupakan sebagai tolok ukur masalah teratasi, 2) fakta yang diamanatkan sebagai pembatas atau meningkatkan nilai, 3) tindakan yang penerapannya menghasilkan nilai, untuk menghasilkan ketiga hal tersebut seorang analis dapat memakai satu atau lebih pendekatan yang ada antara lain : empiris, valuatif, dan normatif.

penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan, pada pendekatan ini perkembangan disiplin ilmu inilah yang sering menjadi akibat dari penelitian terapan ketimbang sebagai penyebabnya. Pendekatan Normatif ditekanan pada rekomendasi tindakan, menghasilkan informasi yang bersifat preskriptif serta memiliki hasil rekomendasi terhadap kebijakan apa yang sebaiknya diadopsi utk masalah publik.

Menurut William N Dunn, proses analisis kebijakan didasarkan pada lima hal yaitu:

1. merumuskan masalah

adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki. Masalah kebijakan publik memiliki ciri-ciri:

a. terdapatnya saling ketergantungan antar masalah kebijakan b. mempunyai subjektifitas

c. buatan manusia d. bersifat dinamis

2. peramalan masa depan kebijakan

adalah prosedur membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masaa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.

3. rekomendasi kebijakan

analisi kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Rekomendasi kebijakan memiliki enam kriteria utama, yaitu:

a. efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan.

b. efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki.

c. kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah

d. perataan (equity), berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan

e. responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferenis, atau nilai kelompok –kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan

f. kelayakan, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

4. pemantauan hasil kebijakan

merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. 5. evaluasi kinerja kebijakan

Dunn mengembangkan 3 pendekatan dalam evaluasi kebijakan yaitu: a. evaluasi semu, adalah pendekatan yang menggunakan

dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau hasil-hasil tersebut pada target kebijakan.

b. evaluasi formal, merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan, namun mengevaluasi hasil tersebut atas tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan.

c. evaluasi teoritis, adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam elemen.

Bentuk – Bentuk Analisis Kebijakan menurut William N Dunn yaitu:

1. Analisis Kebijakan Retrospekrif ( apa yang terjadi dan perbedaan apa yang dibuat )

2. Analisis Kebijakan Prospektif ( apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan )

1.5.2. Efektivitas

1.5.2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna.Efektif merupakan katadasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (1989)mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang

dianggarkan, waktuyang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”

(Effendy, 1989:14). Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian lain menurut Susanto, “Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Menurut pengertian Susanto diatas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92).

telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

1.5.2.2. Pendekatan Efektifitas

Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting dalam teori organisasi karena konsep tersebut mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya (Lubis dan Huseini, 1987: 55). Terdapat tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas (Lubis & Ibrahim, 1984 : 59-62). Pertama, pendekatan sasaran (goal approach). Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Oleh karena itu identifikasi sasaran organisasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Pendekatan sasaran memusatkan perhatian pada aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan.

Indikator pencapaian efektivitas dalam pendekatan sasaran diantaranya efisiensi organisasi, produktifitas tinggi, keuntungan yang maksimal, pertumbuhan organisasi, stabilitas organisasi, dan kesejahteraan karyawan. Wijaya (2006 : 24) mendefinisikan efisiensi sebagai ketepatan cara (usaha dan kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu dan dana. Kemudian, Manuaba (1992) dalam Tarwaka (2004 : 138) berpendapat bahwa produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala macam biaya termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia (do the right thing) dan meningkatkan keluaran sebesar-besarnya (do the thing right). Sementara stabilitas sendiri merupakan keadaan yang tetap dan dapat dikendalikan setelah dihasilkan keluaran yang berasal dari proses perubahan input menjadi output yang diharapkan.

Pendekatan sumber yang menitikberatkan pada input yang didapat memandang bahwa organisasi mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungan karena dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input bagi organisasi, sedangkan output yang dihasilkan juga akan dilemparkan ke lingkungan. Sejumlah faktor yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dengan pendekatan sumber adalah:

a. kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya tinggi.

b. kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk meninterpretasikan sifat-sifat lingkungan yang tepat.

c. kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan sumber sumber yang berhasil diperoleh.

d. kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari.

e. kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.

sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efektivitas, efisiensi dan produktivitas kegiatan (Atmanti, 2005 : 31). Oleh karena itu, sumber daya manusia memiliki peranan yang mendasar dan utama sebagai pengelola input, memproses segala sumber daya (masukan) menjadi output yang dihasilkan. “Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya” (Praningrum, 2002 : 158).

Sementara itu, sumber daya sarana merupakan segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dan/atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, serta dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja (Moenir, 1992 : 119). Jika sarana dikaitkan dengan prasarana dapat dimaknai sebagai seperangkat alat yang dapat digunakan dalam suatu proses kegiatan baik sebagai alat pembantu maupun alat utama yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Ketiga, pendekatan proses (internal process approach). Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisien dan kondisi organisasi internal yang sehat. Proses merupakan operasi atau perkembangan alami yang berlangsung secara berkelanjutan yang ditandai oleh sederetan perubahan kecil yang berurutan dengan cara yang relatif tetap dan menuju ke sesuatu hasil atau keadaan tertentu (Hedwig, 2004 : 1). Berbagai komponen yang dapat menunjukkan efektivitas organisasi berdasarkan pendekatan ini adalah :

c. saling percaya dan komunikasi antara karyawan dengan pimpinan. d. desentralisasi dalam pengambilan keputusan.

e. adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang lancar dalam organisasi. f. adanya usaha dari setiap individu atau keseluruhan organisasi untuk

mencapai tujuan yang telah direncanakan.

g. bagian-bagian organisasi bekerja sama dengan baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan acuan kepentingan organisasi.

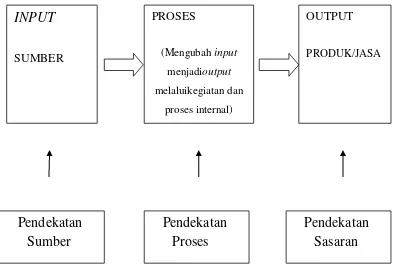

Gambar 1.5. Pengukuran Efektivitas dan Pendekatan Efektivitas

Sumber : Lubis dan Huseini (1987 : 99)

organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas menyatakan sejauh mana tujuan telah dicapai, ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas diukur jika sudah terdapat hasil atau pencapaian dari berbagai kegiatan atau program yang dilakukan.

Selain itu, efektivitas juga diukur melalui kemampuan seseorang atau kelompok dan/atau organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan melewati proses pekerjaan yang benar dan tepat waktu sebagaimana yang telah ditargetkan. Simpulan lain yang didapatkan bahwa suatu hal dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Pencapaian hal yang dikehendaki merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

1.5.3. Pelaksanaan

1.5.3.1. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;

b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

1.5.4. Konsep Pelayanan

1.5.4.1. Pengertian Pelayanan

Menurut Ratminto dan Winarsi (2005), Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. Ini adalah definisi yang simpel sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto dan Winarsi (2005) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dankaryawan atau hal-hal lain yang disebabkan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan.

1.5.4.2. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Dengan demikian pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atau suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Adapun penyelenggaranya adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik pemerintah daerah maupun badan usaha milik negara (BUMN) yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Penerimaan pelayanan publik adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang memilki hak, dan kewajiban terhadp suatu pelayanan publik. Standar pelayanannya didasarkan atas ketentuan yang berisi norma, pedoman dan kesepakatan mengenai kulitas pelayanan, sarana dan prasarana yang dirumuskan secara bersama-sama antara penyelenggara pelayanan publik, penerima pelayanan dan pihak yang berkepentingan. Dalam SK Menpan No. 81/1993 dijelaskan mengenai:

a. Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

b. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan yang diberikan oleh secara tunggaloleh suatu instansi pemerintah terkait lainnya.

d. Pola pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan publik yang oleh suatu instansi pemerintah lainnya yang terkait bidang pelayanan publik. Atau juga disebut “pelayanan prima”.

1.5.4.3. Unsur-unsur pokok pelayanan publik

Menurut Moenir (2001: 13), pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;

c. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan.

a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).

b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.

c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.

d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu bisaanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

1.5.4.4. Jenis-jenis Pelayanan Publik

Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain:

a. Pelayanan administratif

sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya.

b. Pelayanan barang

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

c. Pelayanan jasa

Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

1.5.4.5. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam KEPMENPAN No. 63 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

a. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:

1) Persyaratan teknis dan aministratif pelayanan publik.

2) Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. c. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. e. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

f. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

g. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

i. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi denganfasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

1.5.4.6. Asas Pelayanan Publik

Menurut Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Adapun asas-asas pelayanan publik adalah:

a. Kepentingan umum, yaitu Pemberian pelayanan tidakboleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

b. Kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

d. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

e. Keprofesionalan, yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

f. Partisipatif, yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

h. Keterbukaan, yaitu Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. i. Akuntabilitas, yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

k. Ketepatan waktu, yaitu Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Menurut Lupioadi (2006) menyatakan ada lima dimensi kualitas pelayanan public. Kelima dimensi pokok tersebut meliputi :

a. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan dan keandalan menyediakan pelayanan yang terpercaya;

b. Daya Tanggap (responsiveness), yaitu kesanggupan membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat, tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen;

c. Jaminan (assurance), yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan santun aparat dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.

d. Bukti langsung (tangibles), yaitu kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi;

e. Empati (empathy), yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari aparat terhadap konsumen.

1.5.5. Konsep Pelayanan Kesehatan

1.5.5.1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, banyak hal yang perlu dilakukan.Salah satu diantaranya yang dipandang mempunyai peran yang cukup penting ialah penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Blum 1974 dikutip oleh Azwar, 2000).

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat (Levey and Loomba dalam Azwar, 2000).

Sementara itu menurut Departemen Kesehatan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat (Depkes RI, 2009).

Sesuai dengan batasan seperti di atas, mudah dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan banyak macamnya. Karena kesemuanya ini ditentukan oleh :

a. Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi.

b. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya.

Menurut pendapat Hodgetts dan Casio, jenis pelayanan kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu :

a. Pelayanan kedokteran

organisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga.

b. Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat (public health service) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat.

1.5.5.2. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan

Sekalipun pelayanan kedokteran berbeda dengan pelayanan kesehatan masyarakat, namun untuk dapat disebut sebagai pelayanan kesehatan yang baik, keduanya harus mempunyai persyaratan pokok, menurut (Azwar,1996:36), persyaratan pokok tersebut adalah :

a. Tersedia (available) dan berkesinambungan (continous)

Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat ada pada saat dibutuhkan.

b. Dapat diterima (acceptable) dan wajar ( appropriate)

Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat.

Pengertian ketercapaian yang dimaksud disini terutama dari sudut lokasi.Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. d. Mudah dijangkau (affordable)

Pengertian keterjangkauan yang dimaksud disini terutama dari sudut biaya.Untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti ini harus diupayakan biaya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

e. Bermutu (quality)

Pengertian mutu yang dimaksud disini adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik.

1.5.5.3. Stratifikasi Pelayanan Kesehatan

Menurut (Azwar,1996:41) Stratifikasi pelayanan kesehatan yang dianut setiap Negara tidaklah sama, namun secara umum berbagai strata ini dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu :

masyarakat. Pada umumnya pelayanan kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan (ambulatory/out patient services)

b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat inap (in patient services) dan untuk menyelenggarakannya telah dibutuhkan tenaga spesialis

c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga Pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih komplek dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga subspesialis.

1.5.6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

1.5.6.1.Pengertian BPJS

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang di selenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak di berikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.(UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN). Kedua badan tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

1.5.6.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyelenggaraan program BPJS ini adalah :

a. Undang – Undang

1. UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN 2. UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS

b. Peraturan Pemerintah

1. PP No. 90 Tahun 2013 tentang pencabutan PP 28/2003 tentang subsidi dan iuran pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS dan penerima pensiun.

3. PP No. 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

4. PP No. 87 Tahun 2013 tentang tatacara pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan.

5. Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas perpres no. 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan.

6. Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial.

7. Perpres No. 108 Tahun 2013 tentang bentuk dan isi laporan pengelolaan program jaminan sosial.

8. Perpres No. 107 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional kementerian pertahanan, TNI, dan Kepolisian NRI.

9. Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan.

1.5.6.3. Fungsi BPJS Kesehatan

Dalam pasal 5 ayat (2) UU No.24 Tahun 2011 disebutkan fungsi BPJS adalah :

a.Berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

1.5.6.4. Prinsip BPJS Kesehatan

Prinsip dasar BPJS adalah sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh UU SJSN Pasal 19 ayat 1 yaitu jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.Maksud prinsip asuransi sosial adalah :

a. Kegotongroyongan antara si kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, serta yang beresiko tinggi dan rendah.

b. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selaktif. c. Iuran berdasarkan presentase upah atau penghasilan. d. Bersifat nirlaba.

Sedangkan prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Kesamaan memperoleh pelayanan adalah kesamaan jangkauan finansial ke pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan masuk dalam program pemerintah pada tahun 2014.

1.5.6.5.Tujuan dan Manfaat BPJS Kesehatan

Tujuan serta manfaat dari jaminan kesehatan bagi masyarakat adalah:

b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga nantinya terkendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan.

c. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

1.5.6.6. Fasilitas Program BPJS-Kesehatan

Fasilitas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS-Kesehatan) yaitu:

a. Puskesmas

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. (Permenkes No. 128 Tahun 2004)

b. Praktik dokter umum

Praktik dokter umum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter umum terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. (UU No. 29 Tahun 2004)

c. Praktik dokter gigi

Praktik dokter gigi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. (UU No. 29 Tahun 2004).

d. Klinik umum

diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. (Permenkes No. 28 tahun 2011)

e. Rumah Sakit Pratama

Rumah Sakit Pratama adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar yang tidak membedakan kelas perawatan dalam upaya menjamin peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan gawat darurat selama 24 jam, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap.

1.5.6.7. Pelayanan BPJS Kesehatan

A. Jenis Pelayanan

Ada dua jenis pelayanan yang diperoleh peserta BPJS, yaitu berupa pelayanan kesehatan atau medis serta akomodasi dan ambulan (non medis). Ambulan diberikan pada pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan BPJS. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis.

B. Prosedur Pelayanan

rujukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam keadaan gawat darurat

C. Pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi:

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non speasialistik mencakup :

a. Administrasi pelayanan

b. Pelayanan promotif dan preventif

c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis

d. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

f. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis

g. Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pratama dan h. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup:

a. Administrasi pelayanan

b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis

c. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

e. Pelayanan alat kesehatan implant

h. Pelayanan darah

i. Pelayanan kedokteran forensic

j. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.

D. Pelayanan yang tidak di jamin :

1. Tidak sesuai prosedur.

2. Pelayanan diluar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. 3. Pelayanan bertujuan kosmetik.

4. General Chek up dan pengobatan alternatif.

5. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi. 6. Pelayanan kesehatan pada saat bencana.

7. Penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri atau bunuh diri atau narkoba.

1.5.7. Kemiskinan

1.5.7.1. Pengertian Kemiskinan

pembangunan, karena kemiskinan merupakan maslah keterbelakangan ekonomi suatu negara (M.L Jhingan, 1996:42).

Menurut PBB kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

P Todaro (2000: 200-206) mengemukakan dua anggapan dasar yang kiranya cukup relevan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas mengenai kemiskinan, yaitu :

1. Kemiskinan identik dengan penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan lain yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional.

2. Kaum wanita dan anak-anak merupakan kaum yang paling menderita, yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas mereka dalam mencetak pendapatan sendiri, terbatasnya kesempatan menikmati pendidikan dan pekerjaan yang layak di sektor formal.

1.5.7.2. Indikator Kemiskinan

memasuki pasar kerja. Indikator-indikator tersebut dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat oleh Bappenas berikut ini;

a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan

b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan

c. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan

d. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha

e. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi.

f. Terbatasnya akses terhadap air bersih.

g. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah.

h. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam.

i. Lemahnya jaminan rasa aman.

j. Lemahnya partisipasi masyarakat miskin.

k. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.

tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD $2 per orang per hari. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan berdasarkan beberapa karakteristik besarannya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan, yaitu:

1. Tidak miskin, mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610.

2. Hampir Tidak Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488. s/d. Rp 350.610.- atau sekitar antara Rp 9.350 s/d. Rp11.687.- per orang per hari.

3. Hampir Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740.- s/d Rp 280.488.- atau sekitar antara Rp 7.780.- s/d Rp 9.350.- per orang perhari.

4. Miskin, dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740.- kebawah atau sekitar Rp 7.780.- kebawah per orang per hari

5. Sangat Miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang perhari.

1.5.7.3. Penyebab Kemiskinan

1. Individual explanation, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihn yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebgainya.

2. Familial explanation, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan, di mana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.

3. Subcultural explanation, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.

4. Structural explanation, menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan pembedaan status atau hak.

Sharp (dalam Mudrajad, 2006:120) mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu:

1. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia (SDM).

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) merupakan sebuah wadah kesehatan yang lahir untuk menjawab semua masalah pelayanan kesehatan yang ada. Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebaga unit pelaksaan teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan, dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya secara terpadu dan terkoordinasi. Definisi Puskesmas berdasarkan Kepmenkes No 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja UPT tugasnya adalah menyelenggarakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan.

Puskesmas hadir sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan memiliki jangkauan luas bagi masyarakat. Tujuan umum pelayanan kesehatan melalui puskesmas adalah untuk terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat yang bermutu, merata, terjangkau, dan peran serta masyarakat. Menurut KepMen kesehatan tersebut, Dalam menjalankan tugasnya Puskesmas memiliki beberapa usaha pokok tentang Kebutuhan Dasar Puskesmas, dimana beban pokok Puskesmas dikurangi dari 18 menjadi 6 yaitu :

1. Kesehatan Ibu dan Anak serta KB 2. Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Kesehatan Lingkungan

4. Pemberantasan Penyakit Menular 5. Promosi Kesehatan

Dalam jaminan kesehatan nasional (JKN) pelayanan kesehatan tidak lagi terpusat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) tingkat lanjutan, namun pelayanan kesehatan harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medisnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.Dalam implementasi sistem kesehatan nasional prinsip managed care diberlakukan, dimana terdapat 4 (empat) pilar yaitu Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Prinsip ini akan memberlakukan pelayanan kesehatan akan difokuskan di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Faskes Primer seperti di PUSKESMAS.

1.6. Defenisi Konsep

Konsep merupakan istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 2006:33).

Untuk memberikan batasan yang jelas mengenai penelitian ini, penulis mendefenisikan konsep-konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas (Lubis & Ibrahim, 1984 : 59-62).

a. Pertama, pendekatan sasaran (goal approach). Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan.

c. Ketiga, pendekatan proses (internal process approach). Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisien dan kondisi organisasi internal yang sehat.

2. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

3. Pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat (Levey and Loomba dalam Azwar, 2000).

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab II: Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab III: Deskripsi Lokasi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang gambaran atau karakteristik lokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi dan misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi.

Bab IV: Penyajian Data

Bab ini memuat memuat hasil pengumpulan data di lapangan. Dalam bab ini akan dicantumkan semua data yang diperoleh dari lapangan atau dari lokasi penelitian selama proses penelitian.

Bab V: Analisis Data

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi serta hasil analisanya

Bab VI: Penutup