Prosiding

Seminar Nasional

MENUJU MASYARAKAT

MADANI DAN LESTARI

Yogyakarta, 18 Desember 2013

Editor:

Dr-Ing. Widodo Brontowiyono

Dr. Jaka Sriyana

Setya Winarno, Ph.D

MENUJU MASYARAKAT MADANI DAN LESTARI

18 Desember 2013

Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM UII) dalam rangka diseminasi penelitian terkait dengan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (RIPPM) 2014-2018 Universitas Islam Indonesia dengan 7 tema sebagai berikut:

1. Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Hidup Islami

2. Sistem Penyelenggaraan Negara Anti Kejahatan Kemanusiaan berbasis Keadilan

3. Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif Berbasis Wirausaha dan Etika Berdaya Saing Global

4. Pengembangan Permukiman yang Cerdas, Lestari, dan Tanggap Bencana

5. Pengembangan Virtual Environment (VE) untuk Pendidikan, Pemerintahan dan Bisnis 6. Pengembangan Teknologi Kesehatan untuk Pencegahan, Diagnostik, dan Terapeutik 7. Pengembangan Minyak Atsiri dan Fitofarmaka untuk Peningkatan Kesehatan

Pelindung : Rektor UII

Penanggungjawab : Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII Editor : Widodo Brontowiyono

Setya Winarno Jaka Sriyana

Redaksi Pelaksana : Feris Firdaus Tri Suwarno

Hak Cipta

©

2013ISBN: 978-979-98438-8-3

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584

Telp. : 0274-898444 ext. 2503

Fax. : 0274-898459 d.a. DPPM

E-mail : [email protected]

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Prosiding Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani dan Lestari 2013 dapat diterbitkan. Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM UII) dalam rangka diseminasi penelitian terkait dengan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (RIPPM) 2014-2018. Diharapkan melalui penerbitan prosiding ini dapat terwujud berbagai alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakat yang madani dan lestari di Indonesia.

Acara seminar nasional ini terlaksana berkat dukungan dan kerjasama yang kooperatif antara banyak institusi. Oleh sebab itu DPPM UII mengucapkan banyak terimakasih kepada pembicara utama Prof. Dr. Mahfud MD, S.H. S.U. dan Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., dan segenap instansi terkait lainnya serta semua peserta baik pemakalah maupun non pemakalah yang turut berpartisipasi dalam mensukseskan acara seminar nasional ini.

Berdasarkan review dan editing maka makalah yang lolos untuk diterbitkan dalam prosiding ini berjumlah 76 makalah. Makalah ini berasal dari berbagai kalangan seperti peneliti, dosen, dan mahasiswa pascasarjana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Harapan kami selanjutnya semoga Prosiding Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani dan Lestari tahun 2013 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat di Indonesia. Atas kerjasama semua pihak kami ucapkan banyak terimakasih.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... iii Daftar Isi ... iv

KEYNOTE SPEAKER

KEMISKINAN DI INDONESIA: POTRET JAUHNYA KEHIDUPAN IDEAL

MASYARAKAT MADANI DAN LESTARI ... 1-14

Edy Suandi Hamid

SISTEM PENYELENGGARA NEGARA ANTI KORUPSI DAN BERBASIS

KEADILAN ... 15-22

Edy Suandi Hamid

A.PENGEMBANGAN INDUSTRI EKONOMI KREATIF BERBASIS WIRAUSAHA DAN

ETIKA BERDAYA SAING GLOBAL

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PRODUK BATIK UNTUK

MENINGKATKAN DAYA SAING DI PASAR GLOBAL PADA SENTRA BATIK

PASIRSARI PEKALONGAN ... 23-32

Agustine Eva Maria Soekesi

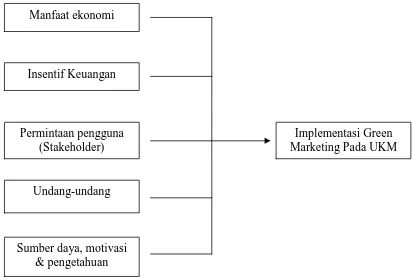

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GREEN MARKETING PADA USAHA KECIL

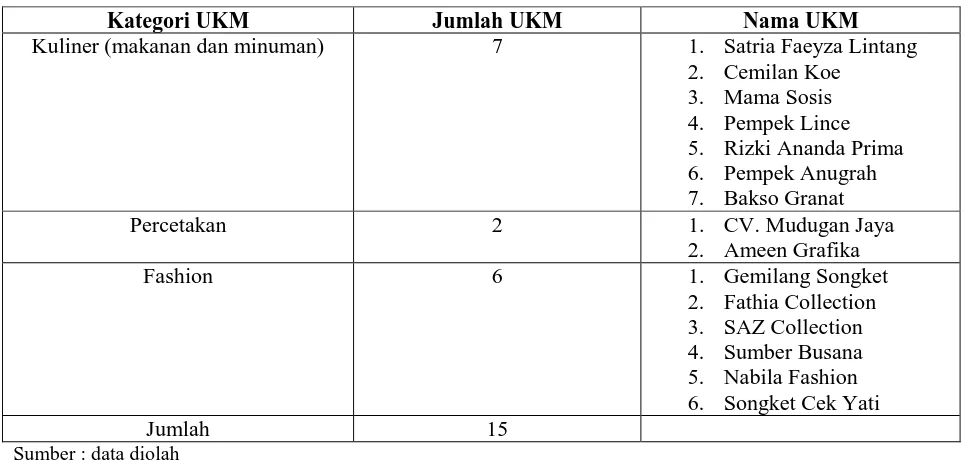

MENENGAH DI KOTA PALEMBANG ... 33-42

Andrian Noviardy, Dina Mellita

ANALISIS PENGARUH ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP

STRATEGI BISNIS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN (Studi

Kasus pada Pedagang Kaki Lima Bidang Kuliner di Semarang) ... 43-54 Andwiani Sinarasri

PENGUATAN SOSIAL EKONOMI PETERNAK SAPI POTONG MELALUI ADOPSI TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH PETERNAKAN MENJADI

PUPUK GRANULE ... 55-62

Aqni Hanifa, RK Adi, ET Rahayu

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KAMBING BERGULIR SEBAGAI KONTRIBUSI PENCAPAIAN MILLENIUM

DEVELOPMENT GOALS (MDGs) ... 63-70

Ayu Intan Sari, Susi Dwi Widyawati, Tukiran

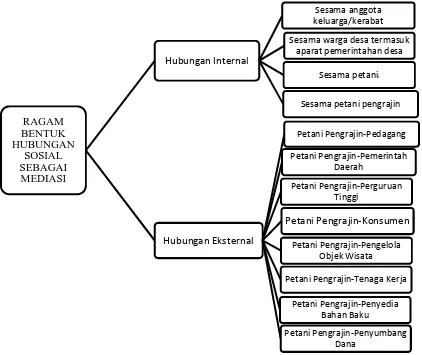

EKSISTENSI HUBUNGAN SOSIAL PADA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO TOURISM SOUVENIR GOODS DARI LIMBAH HASIL PERTANIAN UNTUK

PEMBERDAYAAN PETANI MISKIN ... 71-78

Dumasari, Watemin

PENGEMBANGAN MANAJEMEN USAHA HOME INDUSTRY PERAJIN HANDYCRAFT KORBAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO DALAM

MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR GLOBAL ... 79-82

Hadiah Fitriyah, Lilik Indayani, Mudji Astuti

KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH: STUDI KASUS

KABUPATEN SEMARANG DAN KABUPATEN KUDUS ... 83-90

PENINGKATAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT LERENG MERAPI

MELALUI OPTIMALISASI PERAN DALAM DIVERSIFIKASI PRODUK OLAHAN

IKAN LELE ... 91-94

Lutojo, A. Hanifa

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA PENGGEMUKAN SAPI POTONG DI KECAMATAN BATUWARNO

KABUPATEN WONOGIRI ... 95-100

Susi Dwi Widyawati, Endang Siti Rahayu

BISNIS INTERNASIONAL BAGI PENGUSAHA DI KAMPUNG BATIK

LAWEYAN ... 101-110

Siti Rahayu Binarsih, Endang Siti Rahayu, Slamet Riyadi Bisri, Muladi Wibowo

POTENSI INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS ... 111-118

Sri Hermawati, Yusye Milawaty

SIKAP TERHADAP INOVASI TEKNOLOGI PENGOLAHAN BAKSO KHAS

WONOGIRI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK ... 119-124

Winny Swastike, Shanti Emawati, Ida Nugroho

INOVASI BIDANG INVESTASI DALAM MENINGKATKAN PERSAINGAN GLOBAL BAGI KOTA PADANG MELALUI PENERBITAN PERATURAN

DAERAH KOTA PADANG NO. 11/2009 ... 125-134

Yosi Suryani

KAJIAN PEMASARAN SAYURAN DI SUB TERMINAL AGRIBISNIS (STA)

WILAYAH JAWA TENGAH DITINJAU DARI STRUKTUR PERILAKU KINERJA ... 135-146

Yuliawati, Georgius Hartono

B.SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA ANTI KEJAHATAN KEMANUSIAAN

BERBASIS KEADILAN

BENTUK TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN

2008 TENTANG PORNOGRAFI ... 147-154

Emmilia Rusdiana

Analisis Komitmen Pegawai Bagian Keuangan terhadap Terjadinya Korupsi ... 155-166

Haryono P. Kamase, Ansar Reksi Saputra

URGENSI DAN BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RENCANA

PEMEKARAN DAERAH ... 167-174

Iza Rumesten RS, Yunial Laili Mutiari, Meria Utama

DEMOKRASI DAN EKSISTENSI ADAT DI INDONESIA (Studi tentangMasyarakat

Adat Toraja) ... 175-184

Kausar Bailusy, Sukri Tamma

KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM

PIDANA... 185-194

Kuswardani

PERUBAHAN PARADIGMA HUKUM SEBAGAI DAMPAK KONVERGENSI

TELEMATIKA ... 195-202

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PEREMPUAN SEBAGAI

PEMBANTU RUMAH TANGGA (Domestic Workers) DALAM HUKUM POSITIF

INDONESIA ... 203-210

Sri Turatmiyah

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA SEBAGAI

BASIS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI ... 211-222

Subelo Wiyono

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK

SEBAGAI PERWUJUDAN MASYARAKAT MADANI... 223-234

Sutari, Dewi Kusuma Wardani

C.PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ISLAMI

MODEL PENINGKATAN HIDUP ISLAMI MELALUI GOOD CORPORATE

GOVERNANCE : TELAAH ATAS QS. AL-BAQARAH 282 ... 235-244

Fauzan, Rita Indah Mustikowati

PEMBELAJARAN KEAKSARAAN BERBASIS POTENSI DAERAH DAN KEISLAMAN SEBAGAI UPAYA MEMUTUS KEMISKINAN MASYARAKAT

PEDESAAN ... 245-258

Hasan Busri, Sri Wahyuni, Mochtar Data, Mustangin

MINAT BAKAT DAN PRESTASI BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MAHASISWA (Studi Kasus pada Mahasiswa Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri Jember Program Studi Muamalah) ... 259-266

Hidayat Bambang Setyawan

MODEL PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ISLAMI MELALUI

PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN OGANIK ... 267-278

Moch. Agus Krisno B, Harun Rasyid, Samsun Hadi

FALSAFAH HIDUP DALAM KÈJHUNG BHÂBULANGAN SEBAGAI MOTIVASI

HIDUP BERKETUHANAN ... 279-284

Moh. Badrih

PEMBANGUNAN MASYARAKAT MADANI DENGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI MODEL PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

ISLAMI ... 285-292

Selly Rahmawati

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI MODEL PENUNTASAN BUTA AKSARA WANITA PEDESAAN DENGAN SNOWBALL

METHOD BERBASIS SUMBER DAYA DAERAH ... 293-304

Sri Wahyuni, Masyhuri Machfudz, Mustangin, Afifudin

KUALITAS HIDUP MENURUTTAFSIR NUSANTARA: BALDATUN

THAYYIBATUN WA RABBUN GHAFÛR DALAM TAFSIR MARÂH LABÎD, TAFSIR AL-AZHAR, TAFSIR AN-NÛR, TAFSIR DEPARTEMEN AGAMA, DAN

TAFSIR AL-MISHBÂH ... 305-316

D.PENGEMBANGAN PERMUKIMAN YANG CERDAS, LESTARI, DAN TANGGAP BENCANA

PUBLIKASI KOTA HIJAU : SARANA PROMOSI DAERAH ... 317-330

Amin Pujiati

MODIFIKASI ELEKTRODA EMAS DENGAN POLIPIROL/EMAS

NANOPARTIKEL UNTUK PENENTUAN KROMIUM ... 331-344

Anita Muji Rahayu, Fredy Kurniawan

STUDI PENGELOLAAN SAMPAH ANORGANIK DALAM RANGKA

PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi Kasus Daerah Sembungan, Cangkringan Sleman, Kelurahan Demangan Yogyakarta dan Bank Sampah Project B

Indonesia) ... 345-352

Antung Trinia Rachmayanti

KAJIAN APLIKASI TEKNOLOGI PENYERAPAN GAS CO2 DARI TANGKI SEPTIK RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA PEMANFAATAN BIOGAS CH4

DARI KEGIATAN PERMUKIMAN ... 353-364

Arka Romadona, Arseto Yekti Bagastyo*, Rachmat Boedisantoso, Susi Agustina Wiludjeng, Abdu Fadli Assomadi, Agus Slamet, Joni Hermana

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BIOGAS SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF YANG RAMAH LINGKUNGAN DI KECAMATAN SELO,

KABUPATEN BOYOLALI ... 365-368

Endang Tri Rahayu, Shanti Emawati, Ida Nugroho Saputro

PEMANFAATAN TANAMAN MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT DI

PULAU PRAMUKA KEPULAUAN SERIBU ... 369-376

Mashudi A, Giry Marhento

PEMANFAATAN LIMBAH CANGKANG KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN TAMBAH UNTUK MENINGKATKAN KEKUATAN DAN KEAWETAN

CAMPURAN ASPHAL CONCRETE BINDER COURSE (AC-BC) ... 377-384

Miftahul Fauziah, Henri Febriansyah

PENYUSUTAN ASET NIRWUJUD DALAM MANAJEMEN SISTEM IRIGASI

TINGKAT SEKUNDER... 385-392

Nugroho Tri Waskitho, Djudiyah

EVALUASI SEKOLAH SIAGA BENCANA (STUDI KASUS: SMKN BERBAH

KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA) ... 393-404

Sarwidi, Dwi Wantoro, Drajat Suharjo

PEMBUATAN BATA RINGAN MENGGUNAKAN LIMBAH PENGGERGAJIAN

BATU ANDESIT ... 405-412

Setya Winarno, M. Guntur Basyarah, Ilman Noor

MODEL KONSERVASI SPASIAL BERBASIS PADA ANALISIS KEKRITISAN

SUMBERDAYA AIR DI KARTAMANTUL ... 413-430

Widodo B

Pengembangan Minyak Atsiri dan Fitofarmaka untuk Peningkatan Kesehatan SINTESIS ALKOHOL SEBAGAI SENYAWA ANTARA UNTUK TURUNAN

ANTIBIOTIK C-9154 DARI MINYAK KULIT LAWANG ... 431-440

SINTESIS MIRISTISINAL SEBAGAI PRECURSOR ANTIBIOTIK DARI MINYAK

PALA ... 441-448

Healthy Kainama

OPTIMALISASI WAKTU FERMENTASI DAN PENGGUNAAN RAGI DALAM

PEMBUATAN BIOETHANOL DARI KULIT SINGKONG ... 449-454

Hijrah Purnama Putra, Gusti Nurlaila Fitri, Awaluddin N

PEMANFAATAN EKSTRAK TANAMAN TEMBAKAU (Nicotianae Tobacum L) SEBAGAI PESTISIDA UNTUK PENGENDALIAN HAMA ULAT GRAYAK PADA

TANAMAN CABAI ... 455-460

Wulandari Meikawati, Trixie Salawati, Ulfa Nurullita

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK AIR HERBA CIPLUKAN (Physalis angulata L.) TERHADAP HISTOLOGI GINJAL TIKUS JANTAN GALUR Sprague dawley

HIPERGLIKEMIA ... 461-468

Yeny Sulistyowati, Idi Setyobroto, Rinda Anggiana, Retni Pratiwi

E.PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN,

DIAGNOSTIK, DAN TERAPEUTIK

EFEKTIVITAS PEMBERIAN TABLET FE DALAM MENINGKATKAN KADAR HAEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL TRIMESTER II DAN TRIMESTER III DENGAN ANEMIA DI PUSKESMAS BANGETAYU KECAMATAN GENUK

TAHUN 2013 ... 469-446

Dewi Puspitaningrum, Fitriani Nur Damayanti, Dian Nintyasari Mustika

PENGARUH FAKTOR PSIKOSOSIAL TERHADAP TERJADINYA POST PARTUM BLUES PADA IBU NIFAS (Studi di Ruang Nifas RSUD R.A Bosoeni

Mojokerto) ... 447-486

Dian Irawati, Farida Yuliani

REDUKSI SUARA JANTUNG DARI PEREKAMAN SUARA PARU-PARU PADA

ANAK-ANAK MENGUNAKAN BUTTERWORTH BAND PASS FILTER ... 487-496

Dyah Titisari, Indah Soesanti, Bondhan Winduratna

PEMODELAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMATIAN IBU DI PROPINSI JAWA TIMUR MENGGUNAKAN ZERO INFLATED POISSON

REGRESSION ... 497-508

Eka Diah Kartiningrum, Nursaidah

PENGARUH NYERI EPISIOTOMI IBU NIFAS TERHADAP PSIKOLOGIS IBU

NIFAS DI WILAYAH KECAMATAN SUKODONO SRAGEN ... 509-518

Dedy Kuncahyana, Faizah Betty Rahayuningsih, Winarsih Nur Ambarwati

SINTESIS FILM KEMASAN RAMAH LINGKUNGAN DARI PATI, KHITOSAN DAN ASAM POLILAKTAT DENGAN PEMLASTIK GLISEROL: STUDI

MORFOLOGI DAN HIGROSKOPISITAS ... 519-532

Feris Firdaus, Sri Juari Santosa, Chairil Anwar

PEMBUATAN PREPARAT HIPERKOLESTEROLEMIA DALAM PENELITIAN SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESEHATAN DAN TERAPI

ALTERNATIF ... 533-536

JENIS TEPUNG DAN IODIUM TERBAIK DALAM PEMBUATAN ROTI

TERFORTIFIKASI IODIUM SEBAGAI PROBLEM SOLVING GAKI ... 537-548

Muizzuddin, Moch. Agus Krisno B, Samsun Hadi

EVALUASI SIFAT FISIK, KIMIA DAN ORGANOLEPTIK KECAMBAH BERAS

MERAH ... 549-554

Nurhidajah, Nurrahman

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEJADIAN INFEKSI PARASIT USUS PADA ANAK USIA PRASEKOLAH DI KELURAHAN KEDUNG

COWEK (DAERAH PESISIR) SURABAYA ... 555-564

Prawesty Diah Utami, Herin Setianingsih

BISKUIT TAUGE SEBAGAI "HEALTHY SUPER FOOD" BERBASIS SUMBER

DAYA LOKAL... 565-572

Punik Mumpuni Wijayanti, Ayus Dodi Kirana, Tri indriaswati

KADAR TEMBAGA (Cu) dan SENG (Zn) TIKUS SPRAGUE DEWLEY ANEMIA DEFISIENSI BESI YANG MENDAPAT SUPLEMENTASI TEMPE

TERFORTIFIKASI ZAT BESI DAN VITAMIN A ... 573-580

Rahayu Astuti, Hertanto Wahyu Subagyo, Siti Fatimah Muis

EVALUASI TINGKAT RISIKO PEKERJAAN DENGAN METODE JOB STRAIN INDEX (JSI) PADA PEKERJA KONVEKSI DAN HUBUNGANNYA DENGAN

CARPAL TUNNEL SYNDROM (CTS) SEBAGAI PENYAKIT AKIBAT KERJA ... 581-588

Siti Rohmah, Pudjiati

PEMBUATAN MESIN SIRAM PORTABLE UNTUK MENGURANGI TINGKAT KELUHAN MUSKULOSKELETAL PEKERJA SIRAM TANAMAN BAWANG

MERAH DI KABUPATEN BREBES ... 589-596

Tofik Hidayat, M. Fajar Nurwildan, Erni Riyanti

F. PENGEMBANGAN VIRTUAL ENVIRONMENT (VE) UNTUK PENDIDIKAN,

PEMERINTAHAN DAN BISNIS

APLIKASI PENGOLAHAN DATA BARANG PADA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG ... 597-604

Muhamad Irsan, Anita B. Wandanaya

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMASARAN UNTUK

MENINGKATKAN KEUNGGULAN BERSAING UMKM DI JAWA TIMUR ... 605-614

Anni Rahimah, Endang Siti Astuti, Djamhur Hamid

MODEL FORMULA PADA PEMBOBOTAN AKHIR ALGORITMA ANALITICAL

HIERARCHY PROCESS (AHP) ... 615-624

Nidia Rosmawanti, Bahar

PENGEMBANGAN MODEL PREDIKSI LAMA MASA STUDI MAHASISWA

BERBASIS JARINGAN SYARAF TIRUAN ... 625-634

Budi Rahmani, Hugo Aprilianto

MEREDUKSI RISIKO DALAM KASUS ADOPSI E-BANKING ... 635-644

IMPUTASI BERGANDA UNTUK MENANGANI MISSING DATA DENGAN MENGGUNAKAN METODE BAYESIAN BOOTSTRAP PREDICTIVE MEAN

MATCHING DAN METODE ALGORITMA GENETIKA... 645-652

Lita Fariyani, Irhamah

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DENGAN GEOGRAPHICALLY WEIGHTED MULTIVARIATE REGRESSION MODEL DI PROPINSI

KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011 ... 653-664

Lita Januarti Hakim, Vita Ratnasari, Purhadi

PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN MENENGAH "SEKOLAH

KEBANGSAAN" DI DAERAH TERPENCIL, TERTINGGAL, TERLUAR DAN

PERBATASAN KALIMANTAN BARAT - SERAWAK MALAYSIA... 665-674

Nuraini Asriati

COOPERATIVE LEARNING: JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN

KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM READING SKILL ... 675-686

Siti Aimah, Muhimatul Ifadah

IMPLIKASI TEKNOLOGI DIGITAL DAN INTERNET (PAPERLESS

NEWSPAPER) PADA INDUSTRI MEDIA CETAK DI INDONESIA ... 687-696

Supadiyanto

APPLICATION OF DIFFUSION MODEL FOR INFORMATION AND

COMMUNICATION TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION IN

SURAKARTA ... 697-704

Sutrisno Hadi Purnomo, Kusnandar, Rahayu, Sudibya

PEMANFAATAN MODEL TOTAL PHYSICAL RESPONSE DAN REPETITION UNTUK PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS ANAK USIA

DINI/TK ... 705-708

Testiana Deni Wijayatiningsih, Dodi Mulyadi

RANCANG BANGUN SISTEM PENJADWALAN AKTIVITAS DISTRIBUSI

DENGAN METODE DRP (DISTRIBUTION REQUIREMENT PLANNING) ... 709-720

Titus Kristanto, Rachman Arief

MODEL PENGUATAN KAPASITAS MARKETING PRODUK INDUSTRI KREATIF DI KABUPATEN SLEMAN BERBASIS MARKETING SYARIAH

DENGAN MEMANFAATKAN KEMAJUAN IT ... 721-732

Nur Kholis, Unggul Priyadi, Hendrik

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) KREATIF PEDESAAN DI KABUPATEN SLEMAN STUDI KASUS

SUBSEKTOR INDUSTRI KERAJINAN ANYAMAN MENDONG 733-738

Kristiana Sri Utami, Nany Noor Kurniyati.

KEMISKINAN DI INDONESIA: POTRET JAUHNYA KEHIDUPAN IDEAL

MASYARAKAT MADANI DAN LESTARI1

Edy Suandi Hamid2

PENGANTAR

Sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, hadirnya keadilaan dan kemakmakmuran tentu menjadi hal yang wajib untuk bisa dirasakan oleh semua lapisan. Harapan sederhana itulah yang nampaknya kini menjadi titik temu konsensus penduduk Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Namun cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Selain itu, peran negara untuk mendukung dan mendorong juga menjadi faktor penting guna mewujudkan idealisme masyarakat yang sejahtera dan adil. Oleh karenanya, upaya untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang keadilan dan sejahtera memerlukan peran dari semua pihak, baik internal (peran si miskin) maupun eksternal (negara).

Selain menjadi harapan mulia, keadilan dan kemakmuran apabila dilihat dari optik ideal konsep masyarakat madani ternyata menjadi salah satu prasyarat yang tidak bisa dipisahkan. Dengan mengambil rujukan negeri Saba’ seperti yang dijelaskan dalam Al Qur’an Surat Saba’ ayat 15, bahwa dikatakan potret penduduknya kala itu merupakan kumpulan masyarakat yang hidup dalam kemamuran dan di bawah perlindungan pemerintahan yang adil dengan sebutan baldatun

thoyyibatun waroffun ghafur. Konsep ideal seperti tertuang dalam Al Qur’an tersebut, nampaknya

dapat dijadikan parameter rujukan untuk melihat kehidupan masyarakat madani dalam sebuah negara, seperti negara Indonesia dalam konteks kekinian.

Poin penting masyarakat madani seperti firman Allah di atas, adalah dengan adanya pemerataan kesejahteraan yang terdistribusi kepada semua pihak. Oleh karenanya, dalam makalah singkat ini penulis mencoba menganalisis kondisi riil masyarakat Indonesia berkenaan dengan tingkat kehidupan ekonominya. Sudah menjadi pemahaman jamak bahwa semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga penulis memandang penting untuk dikaji, apakah prasyarat masyarakat madani berupa keadilan sosial dari segi ekonomi sudah tercapai sepenuhnya?. Apabila dikatakan belum tercapai, apa yang kemudian menjadi kendala? dan lantas apakah yang penting untuk segera dilakukan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut agar tidak saja hanya menjadi angan-angan setiap individu masyarakat ataupun hanya sekedar menjadi konsep ideal.

Sekilas tentang Masyarakat Madani

Apabila dilacak dalam khazanah keilmuan, tentu akan banyak ditemukan varian definisi tentang masyarakat madani. Emil Salim dalam Kosasih (2000:3) menyebut, masyarakat madani sangat identik dengan masyarakat kota yang mempunyai perangai dinamis, sibuk, berfikir logis, berpola hidup praktis, berwawasan luas, dan mencari-cari terobosan baru demi memperoleh kehidupan yang sejahtera. Banyak juga yang menyebut, masyarakat madani sepadan dengan civil

society, menurut Raharjo (1999:27-28) jika dilacak secara emprik istilah civil society adalah

1

Disampaikan dalam acara Seminar Nasional dengan tema Menuju Masyarakat Madani dan Lestari yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (DPPM UII), Yogyakarta, 18 Desember 2013.

2

terjemahan dari istilah latin, civilis societas, yang mula-mula dipakai oleh Cicero, seorang orator dan pujangga Roma definisnya mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Sementara cendekiawan muslim Indonesia Nurcholis Madjid memandang bahwa masyarakat madani dalam perspektif Islam bukan terjemahan dari civil society karena dari segi bahasa ada kesalahan dan karakternya berbeda dengan masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah pasca hijrah.

Tulisan singkat ini tentu bukan untuk membahas berbagai pendapat yang mempertentangkan antar kedua definisi di atas. Namun lebih kepada melihat karakter dan ciri dari masyarkat madani tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melihat lebih jernih bagaimana potret masyarakat madani yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakteristik masyarakat madani setidaknya mencakup lima hal pokok yang integratif. Kelimanya merupakan prasyarat untuk merealisasikan wacana masyarakat madani tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan merupakan satu kesatuan yang integratif dan menjadi dasar serta nilai bagi masyarakat. Adapun karakteristik tersebut antara lain (Mawardi,2008:21) :

1. Free public sphere, adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mapu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, free publik sphere menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan menafikan adanya ruang publik yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, akan memungkinkan terjadinya pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tirani dan otoriter;

2. Demokratis, merupakan suatu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani,

dimana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya; 3. Toleran, merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk

menunjukan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain;

4. Pluralisme, adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan

pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan;

5. Keadilan sosial, dimaksudkan adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional

terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

Poin ke-5 di atas mengarahkan bahwa aspek keadilan sosial menjadi syarat penting yang sangat berpengaruh guna terwujudnya kondisi masyarakat yang madani. Keadilan sosial memang akan banyak aspek yang bisa dijadikan parameter, seperti keadilan dalam bidang hukum, keadilan Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Namun pada paparan ini, akan lebih ditegaskan pada aspek keadilan sosial di bidang ekonomi. Oleh karena itu, untuk melihat lebih jauh keadaan bangsa saat ini berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu topik penting untuk diuraikan adalah berkenaan dengan kemiskinan di Indonesia sebagai salah satu indikator mudah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Kondisi Kemiskinan di Indonesia

dan berkelimpahan (affluent society). Potret kemiskinan yang masih akrab terlihat dan belum beranjak turun secara signifikan nampaknya bisa menjadi indikator konkret bahwa sebagian masyarakatnya belum sepadan dengan masyarakat di negara-negara maju di dunia.

Kemiskinan biasa diidentikkan dengan keterbelakangan dan cenderung berlangsung secara terus menerus. Hal ini antara lain dijelaskan melalui The Vicious Circle of Poverty sebagaimana tampak dalam gambar di bawah (gambar 1). Gambar tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di dalam kemiskinan biasanya adalah mereka yang mengalami kekurangan modal. Kekurangan modal ini kemudian berdampak kepada rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas kemudian berdampak pada rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan kemudian berdampak pada rendahnya tabungan. Tabungan yang rendah pada gilirannya berdampak pada investasi yang rendah yang kemudian berdampak pada kurangnya modal. Rangkaian lingkaran kemiskinan ini berlangsung terus menerus, sehingga masyarakat miskin akan senantiasa berada dalam kondisi miskin jika tidak ada upaya luar biasa dalam mengatasinya.

Kekurangan Modal

Investasi Rendah

Tabungan

Rendah Pendapatan

Rendah Produktivitas

Rendah

Gambar 1. The Vicious Circle of Poverty

Untuk menanggulangi kemiskinan ini maka peran pihak eksternal, di samping adanya tekad kuat dari si miskin sendiri, sangat dibutuhkan untuk membantu menanggulangi kemiskinan tersebut. Kebijakan pemerintah yang berpihak pada si miskin ini menjadi sesuatu keharusan jika ingin menghapus kemiskinan. Lingkaran kemiskinan (vicious cyrcle) yang terjadi sulit diputus tanpa intervensi dari pihak eksternal. Namun yang sering terjadi adalah justru sebaliknya. Kebijakan pemerintah justru menimbulkan peningkatan kemiskinan, sehingga muncul kritikan kepada pemerintah yang gagal dalam menanggulangi kemiskinan dengan adagium “They are poor because

poor policy”.

Kebijakan pemerintah juga lebih berpihak pada yang besar, sangat enteng membantu pelaku ekonomi besar, atau mereka yang mempunyai akses pada pengambil keputusan dengan dalih untuk mendorong atau untuk pemulihan perekonomian dari krisis. Untuk membantu bank-bank yang

collapse dan tidak mampu menunaikan kewajibannya di masa krisis lebih dari satu dasawarsa lalu

misalnya, pemerintah harus menanggung beban dana rekapitalisasi perbankan hingga ratusan triliun rupiah yang didistribusikan kepada semua penduduk miskin tentu merupakan modal yang berarti untuk dapat langsung “diangkat” dari lembah kemiskinan.

menjadi miskin masih tetap berada dalam jumlah yang demikian banyak. Secara umum jumlah penduduk miskin dan prosentasenya antara 1996 sampai dengan 2013 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia 1996-2013

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (juta) Presentase Penduduk Miskin (%)

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa

1996 9,42 24,59 34,01 13,39 19,78 17,47

1998 17,60 31,90 49,50 21,92 25,72 24,23

1999 15,64 32,33 47,97 19,41 26,03 23,43

2000 12,30 26,40 38,70 14,60 22,38 19,14

2001 8,60 29,30 37,90 9,76 24,84 18,41

2002 13,30 25,10 38,40 14,46 21,10 18,20

2003 12,20 25,10 37,30 13,57 20,23 17,42

2004 11,40 24,80 36,10 12,13 20,11 16,66

2005 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97

2006 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75

Maret 2007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58

Maret 2010 11,10 19,93 31,02 9,87 16,56 13,33

Maret 2011 11,05 18,97 30,02 9,23 15,72 12,49

September

2012 10,51 18,08 28,59 8,60 14,70 11,66

Maret 2013 10,33 117,74 28,07 8,39 14,32 11,37 Sumber: diolah dari berbagai sumber, BPS 2010-2013 dan Bank Indonesia 2008.

Lebih dari itu, tingginya kemiskinan juga diikuti dengan makin meningkatnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat. 20 % masyarakat berpendapatan teratas di Indonesia menikmati tidak kurang dari 42 % pendapatan pada tahun 2002 dan jumlahnya terus meningkat hingga menjadi 44.79 % pada tahun 2007. Sedangkan 40 % anggota masyarakat dengan pendapatan terendah menikmati 20,92 % pendapatan pada tahun 2002 dan menurun hingga hanya menjadi sekitar 19,10 % pada tahun 2007. Akibatnya Indeks Gini kita bukan malah membaik tetapi justru memburuk atau jalan ditempat setiap tahunnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Indeks Gini

Indeks Gini 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,33 0,32 0,32 0,36 0,33 0,38 0,37 0,37 0,33 0,40 0,41

Sumber: BPS, dikutip dari Bank Indonesia, (2013)

Adapun untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut daerah, September 2012-Maret 2013 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, September 2012-Maret 2013

Tahun Kota Desa Kota + Desa

(1) (2) (3) (4)

Indekx Kedalaman Kemiskinan (P1)

September 2012 1,38 2,42 1,90

Maret 2013 1,25 2,24 1,75

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

September 2012 0,36 0,61 0,48

Maret 2013 0,31 0,56 0,43

Data di atas menunjukan bahwa periode September 2012-Maret 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun. P1 turun dari 1,90 pada September 2012 menjadi 1,75 pada Maret 2013. kemudian P2 turun dari 0,48 menjadi 0,43 pada periode yang sama. Penurunan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekatai garis kemiskinan. Adapun untuk jumlah dan presentase penduduk miskin menurut pulau, pada Maret 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, Pada Maret 2013

Sumber: BPS, Maret 2013

Analisis Masalah Kemiskinan di Indonesia

Salah satu yang dapat dikategorikan sebagai sumber masalah masifnya kemiskinan di Indonesia, adalah dengan masuknya globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi, yang merupakan wajah lain neoliberalisme, telah meyebabkan meluasnya ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi di masyarakat (Pilger, 2002). Berbagai kebijakan pemerintah yang pro asing seperti dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, pada akhirnya menjadikan rakyat sebagai korban. Di sisi lain, penyebab keadaan makin jauhnya harapan kesejahteraan adalah tatkala kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah pasca reformasi tidak menyentuh pada akar masalah struktural di atas, karena platform kebijakan yang dibangun dalam suasana keterjajahan ekonomi dan dominasi neoliberalisme, tanpa kesadaran yang cukup untuk terbebas darinya.

Di sisi lain, imperialisme yang sejak lama terjadi di Indonesia juga turut berkontribusi terhadap banyaknya warga yang hidup dalam garis kemiskinan. Dalam hal ini misalnya kita dapat merujuk tulisan John Pilger, dalam bukunya The New Rulers of The World (Verso, 2002) mengungkap latar belakang diadakannya Konferensi Jenewa (Swiss) pada tahun 1967 yang disponsori oleh Time-Life Corporation ternyata membawa misi untuk “memiskinkan Indonesia” secara perlahan. Hal ini mengingat dari hasil konferensi 3 hari itu berbuah “kaplingisasi” kekayaan alam di Indonesia oleh jaringan modal internasional. Freeport mendapat bagian gunung tembaga di Papua Barat, Konsorsium Eropa menguasai nikel di Papua Barat, Alcoa menerima bagian terbesar bouksit di Indonesia, dan kelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan Kalimantan.

43% nilai PDRB yang dinikmati rakyat di daerah, selebihnya “dihisap” ke kota-kota besar dan dibawa ke luar negeri.

Akibat imperialisme yang berkelanjutan di atas, adalah kemiskinan struktural disertai peminggiran (marjinalisasi) peran ekonomi rakyat dalam aktivitas perekonomian nasional. Dampaknya bencana kelaparan, gizi buruk, dan banyaknya anak putus sekolah tidak dapat dihindari. Ketidakadilan dan ketimpangan itu telah membuat kaum miskin makin tak berdaya, sehingga terpaksa harus kembali mengalami nasib seperti di era kolonialisme. Struktur imperialistik berimbas pada konstruksi kebijakan ekonomi yang hingga kini lebih menguntungkan kepentingan agen-agen neoliberalisme, khususnya modal internasional. Disain kebijakan ekonomi pemerintah pasca reformasi cenderung seirama dengan arus utama ekonomi global, yaitu globalisasi (pasar bebas). Padahal pasar bebas tidak lain adalah kepentingan pemerintah dan korporasi negara maju untuk melanggengkan imperium global (korporatokrasi) mereka (Mubyarto dalam Hamid, 2012).

Muara neoliberalisme adalah beralihnya tampuk produksi dari negara ke korporat, sama sekali bukan ke rakyat banyak (masyarakat). Pola produksi dan konsumsi nasional pun makin dibentuk oleh kebebasan (kekuatan) pasar internasional, sehingga tidak lagi menerima prioritas (pengutamaan) kepentingan nasional. Bangsa kita digiring untuk sekedar menjadi bangsa konsumen (menikmati produk murah-sesaat) atau paling banter menjadi “bangsa makelar” (menjual produk asing-impor), yang melupakan upaya membangun industri nasional dan kewirausahaan berbasis ekonomi rakyat dan sumber daya lokal. Parahnya lagi bangsa kita kembali hanya akan menjadi bangsa kuli yang tunduk dan melayani pihak (bangsa) asing. Pemerintahan dan teknokrat ekonomi kini pun masih tersandera oleh paradigma dan kebijakan ekonomi rezim-rezim sebelumnya. Mereka tetap saja bicara dan mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi dan investasi skala besar (asing). Pemerintah lebih sigap menyediakan infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan korporat besar, termasuk giat mengembangkan basis-basis produksi berskala besar, ketimbang secara konsisten menerapkan agenda-agenda demokratisasi ekonomi (pemberdayaan ekonomi rakyat).

Demikianlah ajaran dan praktik ekonomi yang berkembang seakan lepas dari moral dan etika. Upaya mengejar indikator-indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang rendah, neraca pembayaran yang favourable, atau keuntungan sebanyak-sebanyaknya bagi pelaku bisnis, menjadikan seolah ilmu ekonomi itu mengajarkan keserakahan. Prinsip-prinsip ekonomi yang muncul tidak mengedepankan kerja sama, namun sebaliknya kompetisi yang mematikan lainnya. Ilmu ekonomi yang berkembang seperti inlah yang tidak diharapkan oleh seorang Ace Partadiredja, yang dalam pemikiran ekonominya sangat mengedepankan moral dan etika. Sebagaimana dikemukakan dalam Pidato Pengukuhannya sebagai Guru Besar di Fakultas Ekonomi UGM (1981):

Kebijakan abai pemerintah terhadap nasib rakyat, tidak lain disebabkan karena nafsu besar yang hanya ingin mencari keuntungan selama memegang jabatan. Dengan logika industri, para pemegang kekuasaan seolah berlomba menghasilkan ‘laba’ yang diperas dari uang rakyat untuk menutupi ‘modal’ politik yang telah dikeluarkan sebagai ‘investasi’ awal sebelum menjadi pejabat publik, pemegang kekuasaan. Tidak hanya itu, watak industri yang merasa lebih nyaman dan aman serta langgeng dengan bentuk pasar yang ‘monopolis’ pun juga diadopsi, sehingga yang terjadi adalah upaya memperkaya diri, kroni, sahabat, kolega, dan teman ideologis. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin keberlangsungan ‘industri’ politik itu sendiri.

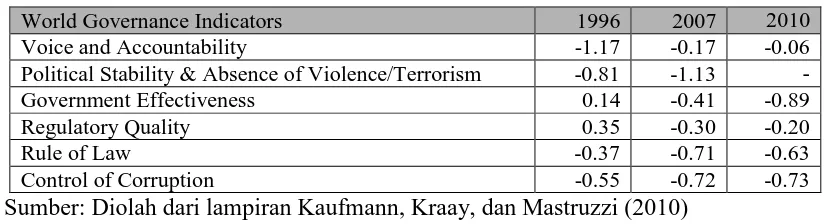

Dampaknya kemudian adalah pada keterbatasan pemerintah di masa reformasi ini untuk menunjukkan kemampuannya dalam membangun perekonomian yang tangguh demi tujuan mencapai kesejahteraan rakyat. Hasil studi Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2008), yang dirangkum oleh Bank Dunia dalam The Worldwide Governance Indicators (WGI) project, yang meneliti indikator tata pamong pemerintah menunjukkan bahwa masa reformasi dengan semangat demokratisasi ternyata belum memberikan hasil maksimal. Hasil dari studi terhadap beberapa indikator yang melibatkan data dari sekitar rata-rata 194 negara untuk setiap indikatornya ini menunjukkan bahwa proses demokrasi Indonesia setelah Reformasi berlangsung belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Tabel 5. Perkembangan Indikator Tata Pamong Indonesia, 1996 dan 2010

World Governance

Indicators 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Voice and Accountability -0.82 -1.03 -0.44 -0.41 -0.35 -0.28 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.08 -0.06

Political Stability & Absence

of Violence/Terrorism -1.17 -1.72 -2.01 -1.61 -2.13 -1.84 -1.45 -1.37 -1.17 -1.06 -0.78 -0.89

Government Effectiveness -0.40 -0.60 -0.31 -0.47 -0.47 -0.37 -0.42 -0.28 -0.27 -0.23 -0.26 -0.20

Regulatory Quality 0.15 -0.30 -0.26 -0.65 -0.77 -0.67 -0.55 -0.32 -0.32 -0.30 -0.32 -0.38

Rule of Law -0.32 -0.68 -0.76 -0.95 -0.91 -0.76 -0.83 -0.72 -0.65 -0.63 -0.60 -0.63

Control of Corruption -0.56 -1.09 -0.88 -1.14 -0.98 -0.90 -0.86 -0.78 -0.57 -0.58 -0.81 -0.73

Sumber: Diolah dari lampiran Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2008) dikutip dari The Worldwide Governance

Indicators (WGI) project (2011).

Data pada tabel di atas menunjukkan adanya enam indikator tata pamong yang dinilai, yaitu voice and accountability, political stability and absence of violence/terorrism, government effectiveness, regulatory quality, rule of law dan control of curroption. Selama masa reformasi berlangsung hanya voice and accountability yang menunjukkan perubahan signifikan ke arah yang lebih baik. Indikator lainnya memang menunjukkan perubahan, tetapi relatif lambat, seperti political stability and absence of violence/terrorism yang mulai menunjukkan kinerja lebih baik pada tahun 2008, government effectiveness mulai dari 2006. Sedangkan indikator lainnya, sampai saat ini masih kalah jika dibandingkan dengan tahun 1996.

terhadap indikator ketenagakerjaan selama beberapa tahun terakhir belum bermanfaat secara signifikan.

Tabel 6. Indikator Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2004-Agustus 2011 (juta orang)

Nov kehidupan masyarakat yang madani dan lestari belum seutuhnya terwujud. Komitmen pemerintah yang cenderung jauh berpihak pada kepentingan rakyat, tentu menjadi salah satu faktor penyebab dominan yang harus segera dihentikan. Dengan melihat konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang kini dianut oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Maka kemudian menjadi urgen untuk disadarkan agar elemen Negara, khususnya pemerintah agar setiap pengambilan kebijakan dan tindakannya bisa memayungi kepentingan masyarakat banyak.

Langkah Strategis Guna Tercapainya Ekonomi yang Menyejahterakan

Langkah strategis yang saat ini perlu untuk dipertimbangkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, sehingga dapat terwujud secara ideal tatanan masyarakat madani dan lestari dapat dikerucutkan pada beberapa masalah pokok berikut:

Kebijakan ekonomi yang tidak berkomitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi (trickle down effect tidak bekerja).

Kesalahan mendasar dalam asumsi perekonomian Indonesia adalah pengangguran dan kemiskinan hanya mungkin diatasi jika ekonomi tumbuh minimal (misalnya) 6,5 %. Asumsi demikian salah, karena yang dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang melibatkan kegiatan ekonomi rakyat yang pelakunya adalah masyarakat miskin. Pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal berbeda. Orang yang menganggur belum tentu miskin. Ilustrasinya jika 1 % pertumbuhan diasumsikan mampu menampung 200.000-400.000 tenaga kerja baru, maka pertumbuhan 6,5 % hanya mampu mempekerjakan 1,3 juta-2,6 juta tenaga kerja dan tidak ada jaminan bagi penduduk miskin yang mencapai puluhan juta jiwa.

Memang selama beberapa periode pemerintahan, kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan. Di Masa Kolonial misalnya dikenal ‘politik etis’ atau politik balas budi. Di Masa Orde Baru, terkait dengan program pembangunan nasional sejak Repelita I-V. Program sektoral yang pernah dilaksanakan: BIMAS, INMAS, dan P4K (Departemen Pertanian), UPPKS (BKKBN), KUD dan Koperasi Simpan Pinjam (Departemen Koperasi), UED-SP, BKD dan PKK (Departemen Dalam Negeri), KUBE (Departemen Sosial), Wajar 9 tahun (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dan pengembangan Puskesmas (Departemen Kesehatan). Mulai Repelita VI diluncurkan Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang meliputi: Komponen bantuan langsung sebesar Rp 20 juta/desa sebagai dana bergulir selama 3 tahun;

1. Bantuan pendampingan pokmas IDT oleh tenaga pendamping Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W);

2. Bantuan pembangunan sarana/prasarana

Beberapa kesalahan mendasar ini kemudian mewujud pada program penanggulangan kemiskinan, yang memiliki sejumlah kelemahan seperti:

1. Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan; 2. Sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi;

3. Lebih bersifat karitatif daripada transformatif;

4. Memposisikan masyarakat sebagai objek dan bukan subjek;

5. Cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada ‘charity’ daripada ‘productivity’;

6. Asusmsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama dari pada pluralistis. Untuk itu, diperlukan paradigma baru pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Paradigma ini antara lain dapat berbentuk:

1. Penerbitan undang-undang pemberantasan kemiskinan sehingga program pengurangan kemiskinan lebih diprioritaskan oleh pemerintah dan masyarakat

2. Program pemberantasan harus bersifat multi-sektor;

3. Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah sehingga program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi aktual masyarakat dapat lebih tergali;

4. Masyarakat dijadikan subjek dan bukan sekedar objek program

5. Pertanggungjawaban program tidak saja pada pemerintah tetapi juga pada masyarakat; 6. Program yang berkesinambungan;

7. Ukuran keberhasilan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat keluar dari belenggu kemiskinan.

Paradigma kebijakan yang juga layak diajukan adalah paradigma yang lebih memihak ekonomi rakyat. Dalam konteks ini, maka tawaran yang kemudian penting untuk diajukan adalah dengan mengacu pada lima platform pilar ekonomi pancasila. Melalui pilar ekonomi pancasila sesungguhnya memiliki korelasi yang sama dengan ciri masyarakat madani berupa keadilan sosial. Ekonomi pancasila yang salah satunya memiliki semangat untuk mewujudkan kemerataan sosial, yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Maka hal itu tentu akan selaras dengan konsep masyarakat madani yang identik dengan keadilan sosial sebagai salah satu panglimanya.

Platform pertama, “sistem ekonomi Pancasila yaitu moral agama, yang mengandung prinsip

roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”. Hal itu berarti pembangunan ekonomi harus beriringan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa, dan ditujukan untuk menjamin keadilan antar sesama makhluk ciptaan Allah, tidak sekedar pembangunan materiil semata. Kondisi itu menegaskan perlunya ‘revolusi moral ekonomi’ menuju pengejawantahan platform Sistem Ekonomi Pancasila, yang bermoral dan tidak sekuler.

Platform kedua adalah “ekonomika humanistik (kemanusiaan) atau kemerataan sosial, yaitu

ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”. Ekonomika humanistik berfungsi sebagai platform ekonomi yang memperjuangkan pemerataan dan moral kemanusiaan melalui upaya-upaya redistribusi pendapatan, aset, dan kekayaan. Hal ini ditempuh melalui optimalisasi penarikan dan penyaluran zakat dan pajak, dan instrumen-instrumen redistribusi pendapatan lainnya. Platform ketiga adalah “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”. Pembangunan ekonomi haruslah didasarkan pada kekuatan lokal dan nasional untuk tidak hanya mencapai ‘nilai tambah ekonomi’ melainkan juga ‘nilai tambah sosial-kultural’, yaitu peningkatan martabat dan kemandirian bangsa (Swasono dalam Hamid, 2012:6).

jika itu dilakukan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. Upaya ini perlu didukung melalui kampanye intensif penggunaan produk-produk dalam negeri yang berbasis sumber daya ekonomi lokal dan produksi ekonomi rakyat. Di samping itu, privatisasi BUMN strategis harus dihentikan, begitu juga dengan liberalisasi perdagangan (impor) yang merugikan pelaku ekonomi rakyat, khususnya petani dan industri kecil dalam negeri. Seharusnya kita belajar dari negara-negara maju seperti halnya AS, Inggris, dan Jepang yang begitu protektif terhadap petani mereka. Benar ungkapan Joan Robinson bahwa “the very nature of economics is rooted in nationalism” (Hamid,2012).

Platform keempat adalah “demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan;

koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai prilaku ekonomi perorangan dan masyarakat”. Dengan platform ini kita berusaha keras untuk mengembalikan hakekat demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan dengan ciri ‘produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat’. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat (koperasi) dalam pemilikan faktor-faktor produksi dan partisipasi luas mereka dalam proses-proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional. Secara garis besar sasaran pokok demokrasi ekonomi meliputi penciptaan peluang kerja, terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi penduduk miskin, pemerataan modal material, terselenggaranya pendidikan gratis (murah), dan kesempatan mendirikan serikat-serikat ekonomi. Perjuangan mewujudkan sasaran pokok demokrasi ekonomi tersebut dapat dimulai dari ranah konstitusi melalui pengembalian Pasal 33 UUD 1945 sesuai aslinya (plus substansi penjelasannya). Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi “penjaga gawang” demokrasi ekonomi, yaitu dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 dalam proses judicial review (JR) yang masuk kepadanya. Sehingga dalam memutusnya tidak meloloskan setiap Undang-Undang yang beraroma privatisasi hajat hidup orang banyak dan bertendensi menggusur daulat rakyat menjadi daulat pasar seperti halnya yang sudah dilakukan dalam kasus UU Sumber Daya Air, UU Migas, dan UU Ketenagalistrikan.

Platform kelima (terakhir) adalah “ekonomi berkeadilan sosial atau keseimbangan yang

harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan keadilan sosial juga mencakup keadilan antar wilayah (daerah), yang memungkinkan seluruh wilayah di Indonesia berkembang sesuai potensi masing-masing. Inilah substansi Negara Kesatuan yang tidak membiarkan terjadinya ketimpangan sosial-ekonomi antar daerah melalui pemusatan aktivitas ekonomi oleh pemerintah pusat, dan di pusat pemerintahan. Paradigma yang kemudian dibangun adalah pembangunan Indonesia, bukannya pembangunan di Indonesia seperti yang dilakukan Orde Baru dengan paham developmentalism yang netral visi dan misi (Hamid, 2012).

Demokrasi belum memberi hasil maksimal, terutama di bidang ekonomi.

Namun demikian, studi lain memberikan kesimpulan yang sedikit banyak bertolak belakang dengan tesis Lipset dan Przeworsko dan Limongi. Tacares dan Wacziarg misalnya mengemukakan bahwa demokrasi bisa mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses pada pendidikan, kecilnya ketimpangan pendapatan, dan rendahnya konsumsi pemerintah. Sehingga dengan demikian terdapat efek dari demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun bersifat secara tidak langsung. Lebih jauh Barro (1996) menjelaskan, peningkatan hak-hak politik pada tahap awal proses demokratisasi cenderung meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, meski di negara-negara yang sudah mencapai tingkat demokrasi tertentu peningkatan demokrasi akan menurunkan investasi dan pertumbuhan ekonomi karena ada tekanan untuk melakukan redistribusi pendapatan.

Secara lebih spesifik Barro menunjukkan bahwa beberapa indikator pembangunan seperti posisi awal pendapatan per kapita, pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi, angka harapan hidup, fertilitas, konsumsi pemerintah, indeks aturan hukum, dan demokrasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika tesis Barro ini digunakan dalam konteks demokrastiasi di Indonesia, dapat kita simpulkan beberapa alasan mengapa proses demokratisasi yang berjalan belum sepenuhnya memberikan hasil yang siginifikan bagi pembangunan ekonomi nasional. Pertama proses demokratisasi yang tengah berlangsung di negara kita saat ini bisa jadi baru dalam tahap seremoni demokrasi. Dalam artian bahwa proses demokratisasi baru mewujud dalam bentuk paling awal berupa sebuah proses pemilihan yang melibatkan seluruh rakyat dan diikuti dengan terbentuknya pemerintahan yang demokratis karena dipilih langsung oleh rakyat.

Kegagalan proses demokrasi bisa jadi disebabkan belum siapnya pranata dan institusi politik, pemerintahan, dan ekonomi dengan sistem demokrasi itu sendiri. Dengan mengacu pada indikator-indikator awal yang diajukan Barro, kita dapat melihat bahwa meskipun sebagian anggota bangsa ini telah mengenyam taraf pendidikan yang memadai, namun sebagian besar masih berada pada situasi yang kurang menguntungkan. Termasuk juga di dalamnya kualitas kehidupan standar pada masyarakatnya yang masih sangat minimal, sehingga belum memungkinkan terjadinya partisipasi aktif dalam proses demokratisasi yang memberi peluang bagi peningkatan kualitas kehidupan.

Tabel 7. Democracy Index 2012

Country Norway Malta South Korea

Japan Taiwan India Timor-Leste Indonesia Suriname

Rank 1 15 20 23 35 38 43 53 56

Sumber: The Economist Intelligence Unit, 2013.

Kondisi di atas tentunya perlu mendapat perhatian semua pihak, terutama para pengambil keputusan. Pada tahap awal perubahan paradigma dalam mengelola kekuasaan jelas menjadi kunci utama. Paradigma pembangunan di masa lalu yang semata berorientasi pertumbuhan dan besaran makroekonomi terbukti gagal memberikan kontribusi penting bagi kepentingan nasional. Pertumbuhan ekonomi kita bisa jadi tinggi, stabilitas makroekonomi kita bisa jadi dipuji banyak pihak, namun hal tersebut tidak berarti apa-apa jika pada saat yang sama prestasi pemerintah dan capaian kesejahteraan rakyat jauh panggang dari api.

Oleh karena itu, peran politik dan ekonomi rakyat perlu diperluas secara terpadu agar dapat menjadi penyeimbang kekuatan politik parpol dan menciptakan kemandirian di sisi lain. Rakyat harus semakin mudah menyampaikan kehendak politiknya secara bertanggung jawab agar kehendak mereka tidak diamputasi oleh wakil-wakil mereka yang kadang justru jauh dari aspirasi yang diharapkan. Peran ekonomi dapat diperluas dengan memberikan bantuan pembinaan pada unit-unit usaha yang dikelola oleh rakyat, dengan filosofi memberikan kail, bukan dengan memberikan bantuan tunai yang hanya akan mengurangi kemandirian.

harus segera dilakukan. Sebaliknya jika memang dirasa gagal bersaing dengan bangsa lain, maka kita harus melakukan filter terhadap globalisasi yang masuk sebelum dampaknya betul-betul menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara. Tanpa sikap yang jelas, maka bangsa kita akan terus terombang-ambing antara cengkraman globalisasi yang kain menggurita dan kegagalan demokrasi di pihak lain.

PENUTUP

Paparan di atas menunjukkan bahwa kondisi masyarakat yang ideal guna terwujudnya masyarakat madani dari segi keadilan sosial masih menyisakan banyak permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan dalam dinamika bangsa terutama ditinjau dari sisi ekonomi, sosial dan politik, kesemuanya memerlukan solusi dalam waktu yang mendesak. Selain masalah dalam negeri, bangsa kita juga harus menghadapi gejolak internasional sebagai implikasi globalisasi yang lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Untuk itu, sejumlah langkah solutif diajukan untuk mengatasi masalah bangsa tersebut, tujuannya tidak lain sebagai upaya mengangkat harkat dan martabat manusia pada posisi yang sebenarnya. Sehingga salah satu prasyarat karakter masyarakat madani berupa keadilan sosial dapat terpenuhi seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (2013), Berita Resmi Statistik, No. 47/07/Th. XVI, 1 Juli 2013.

Barro, Robert J., (1996), Democracy and Growth, Journal of Economic Growth, 1:1-27 Maret 1996. Hamid, Edy Suandi, (2012), “Analisis Perkembangan Lingkungan Strategik Bidang Ekonomi,

Pendidikan, dan Globalisasi”, disampaikan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan

XXIII Tahun 2012, dengan tema “Penguatan Etika dan Integritas Penyelenggaraan Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” di Jakarta 13 Maret 2012. Haalaman 20. __________________, (2012), “Keadilan, Kesejahteraan, dan Ekonomi Pancasila”, disampaikan

pada Kursus Negara Pancasila: Membangun Dialektika dalam Mengembangkan Pancasila sebagai Kebaikan dan Kebenaran yang Hidup pada 30 Mei 2012 di Balai Senat Universitas Gadjah Mada diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Halaman 6.

Juoro, Umar, (2004), “Demokrasi Membutuhkan Ekonomi”. Kompas, 3 September 2004.

Kosasih, Aceng (2000), “Konsep Masyarakat Madani”, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, (2008), Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007, Policy Research Working Paper 4654. The World Bank Development Research Group Macroeconomics and Growth Team and World Bank Institute Global Governance Program, Juni 2008.

Mawardi, J.M., (2008), “Srategi Pemberdayaan Masyrakat Madani”, Komunitas, Jurnal

Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 4, Nomor 1, Juni, Halaman 21.

Partadiredja, Ace, (1981), Ekonomika Etik, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar di Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.

Perkins, John, (2004), “Confession of an Economic Hit Man”, Berret-Koehler Pub. Inc, San Fransisco

Pilger, John, (2002), The New Rulers of The World, Verso, London.

Rahardjo, M. Dawam, (1996), “Masyarakat Madani: Agama , Kelas Menengah dan Perubahan

Sosial”, Jakarta.:LP3ES.

The Economist Intelligence Unit, (2013), “Demokrasi Index 2012”, New York: A Report From The Economist Intelligence Unit.

SISTEM PENYELENGGARA NEGARA ANTI KORUPSI DAN BERBASIS KEADILAN1

Edy Suandi Hamid2

PENDAHALUAN

Pada pembukaan UUD 1945 Amandemen, - yang mengatakan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …..””, - telah memberikan visi yang jelas bagi penyelenggara pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan berkomitmen anti korupsi dan beradilan sosial.

Pada realita, Indonesia masih masuk ke dalam peringkat atas sebagai negara yang korup di Asia dan juga dunia sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Transparency Internasional

(TI), yang datanya dipublikaskan setiap tahun (Tabel 2). Menurut versi lembaga tersebut, dari

surveinya di lebih dari 100 negara, Indonesia pernah menyandang sebagai negara terkorup di Asia dan ketiga terkorup di seluruh dunia (1995) dan pada tahun 2011 sekarang ini berada pada peringkat 100 dari 182 negara yang disurvei.

PENGERTIAN KORUPSI

Apakah korupsi itu? Banyak definisi yang dikemukakan berkaitan dengan terminologi “korupsi” (corruption) tersebut. Yao (1997: 157) mendefinisikan korupsi sebagai “the obtaining of

goods and service by the misuse of political power”. Collier (2004: 1) menyatakan korupsi sebaga

aktivitas “related to procurement, nepotism, delivery of public services”. Sedang Bardhan (1997: 1321) mendefinisikan korupsi sebagai “the use of public office for private gains, where an official

(the agent) entrusted with carrying out a task by the public (the principal) engages in some sort of malfeasance for private enrichment which is difficult to monitor for the principal”.

Sangat banyak pengertian mengenai korupsi tersebut. Namun substansi yang mengemuka hampir sama, yakni berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang berakibat pada kerugian bagi kepentingan publik. Kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat luas ini sangat gampang dan transparan dilihat di tanah air. Berurusan dengan birokrasi di tanah air, mulai dari level bawah untuk hal-hal yang sangat kecil, sampai ke jenjang birokrasi yang tinggi, hampir selalu menemui hambatan berkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang ujung-ujungnya harus mengeluarkan dana untuk birokrasi tersebut.

Korupsi Dan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi

Jika dilihat secara empirik, praktik korupsi banyak terjadi di negara-negara yang secara ekonomi relatif terbelakang. Misalnya, dalam tahun 2011negara yang masuk peringkat korupsi paling tinggi menurut TI adalah Burundi, Equatorial, Guinea, Venezuela, Haiti, Iraq, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Myanmar, Korea (North), Somalia. Untuk Indonesia, peringkat korupsi mengalami sedikit perubahan ke tingkat peringkat korupsi tinggi, yaitu 3,0 bersama dengan Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagascar, Sao Tome and

1 Disampaikan dalam acara Seminar Nasional dengan tema Menuju Masyarakat Madani dan Lestari yang

diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (DPPM UII), Yogyakarta, 18 Desember 2013.

2

Principe, Mexico, Malawi, Suriname. Tanzania. Sedang negara yang tingkat korupsinya rendah adalah negara-negara kaya dan maju seperti New Zealand, Denmark, Finland, Sweden, Singapore, Norway. Kondisi seperti ini sejalan dengan temuan banyak studi yang menyatakan bahwa semakin suatu negara mengalami kemajuan, maka semakin berkurang tingkat korupsinya. Suatu studi yang melihat hubungan antara Human Develompent Index (HDI) dengan Corruption Perception Index (CPI) ditemukan suatu negara yang HDI nya tinggi tingka kuripsinya rendah, dan sebaliknya (www.copenhagen-concensus.com)

Jika dilihat per negara atau skala nasional terdapat hubungan antara tingkat kemiskinan dengan korupsi, maka dalam skala individual hal itu tidak berlaku. Jika dilihat praktik korupsi di

Indonesia ternyata mereka yang menerima suap, melakukan mark up, atau menyelewengkan

kekuasaan untuk kepentingan pribadi tersebut umumnya oknum-oknum yang secara ekonomi sudah berkecukupan. Dari level pejabat tinggi negara, direktur Bank, anggota legislatif, kepala daerah, dan sebagainya. Sementara itu, korupsi kecilkecilan juga dilakukan oleh sementara pegawai negeri level bawah sebagai akibat penghasilan yang tidak memadai.

Walaupun tindak korupsi tersebut sudah sangat “telanjang” namun masih sangat terbatas kasus yang sampai ke pengadilan, lebih-lebih sampai memenjarakan pelakunya. Namun setelah dibentuk Komisi Anti Korupsi (KPK) ada kecenderungan semakin banyak kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan, yang melibatkan para pejabat tinggi negara. Namun demikian dapat diduga masih lebih banyak yang belum ketahuan ketimbang yang sampai berurusan dengan pihak berwajib. Inilah fenomena aneh dan unik dalam perkorupsian di tanah air. Fenomena pertama, adalah fenomena gunung es (iceberg). Korupsi yang muncul ke permukaan dan menjadi diskusi publik sangat sedikit, namun yang tidak terlihat jauh lebih besar.Fenomena yang kedua adalah fenomena

tuyul: kehilangan dan kerugian negara jelas terjadi dan sangat besar, namun pelakunya nyaris tak

pernah kelihatan dan sulit sekali diungkap. Masyarakat sepertinya pasrah dan nrimo, membiarkan kehilangan terus berlanjut karena tidak bisa berbuat apa-apa.

Korupsi yang sudah meluas di tanah air ini bukan tidak disadari oleh rezim pemerintah yang berkuasa. Sejak pemerintahan Bung Karno hingga pemerintahan SBY sekarang ini sudah berbagai badan ataupun komisi yang terkait dengan antikorupsi dibentuk. Namun demikian praktik korupsi masih saja meluas. Marie Muhammad melihat paling tidak ada tujuh faktor masih meluasnya praktik korupsi di negarakita. Pertama, kondisi lingkungan nasional yang tidak menunjang, terutama untuk pemberantasan korupsi skala besar. Hal ini terjadi karena struktur kekuasaan yang terpusat pada satu angan serta menipisnya keteladanan atasan. Kedua, upaya penanggulangan korupsi selama ini lebi bersifat legalistik-formal. Ketiga, lemahnya lembaga peradilan dan law

enforcement. Keempat, kooptasi terhadap kewenangan lembaga-lembaga negara seperti DPR dan

BPK. Kelima, lemahnya aparatur pengawasan. Keenam, adanya intervensi politik, misalnya dalam tender-tender proyek besar. Ketujuh, belum diterapkannya asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi (Hamid dan Sayuti,1999: 73).

Berdasarkan hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2010 semester I, terjadi peningkatan kasus korupsi (176 kasus) dibandingkan dengan kasus korupsi pada tahun 2009 semester I (86 kasus). Potensi kerugian negara juga mengalami peningkatan dari korupsi Rp1,7 triliun (2009) menjadi Rp2,102 triliun (2010). Pelaku korupsi tidak hanya terbatas pada birokrasi pemerintahan dan pejabat publik, tetapi korupsi sudah menjalar ke perusahaan swasta. Pelaku korupsi yang menempati peringkat tertinggi diduduki oleh perusahaan swasta dengan latar belakang komisaris maupun direktur perusahaan sebanyak 61 orang.Empat pelaku tertinggi lainnya yakni, kepala bagian (56 orang), anggota DPRD (52 orang), karyawan atau staf di pemerintah kabupaten/kota (35 orang) dan kepala dinas (33 orang).

Korupsi dan Pembangunan Ekonomi

lebih banyak berdampak negatif pada perekonomian. Namun demikian, dalam perspektif mikro, dalam arti dilihat dari sudut pandang pelaku-pelaku ekonomi yang membayarkan sogokan pada para pejabat yang korup tersebut, perbuatan korupsi itu mungkin saja justru dapat mempertinggi tingkat efisiensi dan mendukung usahanya. Ini berkaitan dengan berbagai keistimewaan yang diperoleh sebagai implikasi dari dana yang dikeluarkannya. Namun demikian, yang jelas, di kalangan sementara ekonom masih terdapat perdebatan tentang efek korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi ini.

Beberapa penulis berpendapat bahwa korupsi dapat saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini melalui dua tipe mekanisme (Mauro, 1995). Pertama, praktek korupsi yang dengan pemberian dana untuk mempercepat sesuatu urusan (speed money) sehingga memungkinkan pelaku ekonomi terhindar dari penundaan-penundaan urusannya. Sebagaimana diketahui, terhindar penundaan bagi aktivitas ekonomi berarti biaya, baik itu dari sisi peluang usaha yang mungkin lepas, ataupun biaya-biaya dari bunga, dan ongkos lainnya. Ini dapat mendukung pertumbuhan apabila negara tersebut aturan birokrasinya sangat buruk. Kedua, adanya korupsi ini dapat mendorong pegawai pemerintah untuk bekerja lebih keras. Mereka yang sebelumnya tidak terlalu bersemangat menyelesaikan urusan rutinnya menjadi terstimulasi untuk bekerja karena adanya insentif dari uang pelayanannya. Hal yang seperti ini dapat terjadi di negara manapun.

Namun demikian, dari banyak pendapat dan studi yang ada lebih cenderung berpandangan bahwa korupsi ini justru memperlambat atau menurunkan pertumbuhan ekonomi, di samping juga menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan pendapatan masyarakat. Temuan-temuan dari Murphy, Shleifer, dan Vishny (1991) menunjukkan bahwa negara-negara yang banyak aktivitas korupsi atau “rent seeking activities”-nya cenderung lambat pertumbuhan ekonominya. Pandangan ini lebih mudah dipahami, karena adanya korupsi berarti ada biaya lain-lain, atau akan mempersulit suatu aktivitas ekonomi, yang akibatnya bisa meninggikan biaya atau memperkecil minat untuk melakukan investasi sehingga mengganggu kelancaran pertumbuban ekonomi.

Dari penelitiannya di 58 negara, termasuk Indonesia, Mauro (1995) mempertegas pandangan yang menyatakan bahwa korupsi akan cenderung memperlambat pertumbuhan ekonomi. Mauro beranggapan, korupsi yang minimal akan melahirkan birokrasi yang efisien sehingga dapat mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek moral, politik, sosial, budaya, dan keamanan, maka memang adalah sulit untuk melegitimasi adanya suatu praktek korupsi. Karena bagaimanapun juga dampak negatif dari praktek korupsi ini jauh lebih banyak dibandingkan dampak positifnya, terutama bagi masyarakat.

Secara formal, upaya untuk menghapuskan korupsi (juga korupsi, nepotisme, dan kronisme) sudah cukup gencar dilakukan di tanah air, dan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan reformasi ekonomi yang sedang berlangsung. Adanya praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan kronisme atau koncoisme), telah menimbulkan adanya pengalokasian sumber daya menjadi tidak optimal, atau melahirkan ketidakefisienan dalam proses produksi. Keluaran (output) dari suatu proses produksi menjadi lebih kecil dari yang seharusnya terjadi jika tidak ada KKN. Dengan kata lain, biaya untuk memproduksikan barang dan jasa tidak mencerminkan prinsip least cost

combination, atau kombinasi ongkos paling murah.

Pengalokasian proyek kepada satu perusahaan, tanpa suatu proses pelelangan yang fair, misalnya, dapat membuat perusahaan memaksakan anggaran yang dibuatnya untuk disetujui, walaupun itu bukanlah yang termurah. Demikian pula tender-tender yang hasilnya sudah diatur sebelumnya sudah merupakan rahasia umum bagi publik di tanah air. Demikian pula praktik

kong-kalikongantara wajib pajak dan petugas pajak yang disinyalir menimbulkan kebocoran triliunan