1

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan mortalitas-nya yang masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kesakitan diare dari tahun ke tahun. Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, Departemen Kesehatan dari tahun 2000 s/d 2010 terlihat kecenderungan insiden naik. Pada tahun 2000 IR (Insidensi Ratio) penyakit diare 301/1000 penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374/1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423/1000 penduduk dan tahun 2010 menjadi 411/1000 penduduk (Kemenkes, 2011a).

Penyebab sebagian besar diare akut adalah infeksi. Dampak yang terjadi akibat infeksi saluran cerna antara lain: pengeluaran toksin yang dapat menimbulkan gangguan sekresi dan rearbsorpsi cairan dan elektrolit dengan akibat dehidrasi, gangguan keseimbangan elektrolit dan gangguan keseimbangan asam basa (Subianto et al., 2001).

Biaya pelayanan kesehatan di beberapa negara semakin meningkat dari tahun ke tahun, selain itu dengan dipasarkannya obat baru dengan harga yang lebih mahal menyebabkan biaya obat per tahun terus meningkat. Namun demikian, dengan anggaran belanja yang terbatas, menyebabkan anggaran untuk obat maupun pelayanan kesehatan menjadi semakin terbatas. Ekonomi kesehatan menggunakan prinsip ekonomi untuk masalah kesehatan yang dapat membantu mengambil keputusan dalam menentukan pilihan dalam keterbatasan sumber daya yang ada (Andayani, 2013).

Penelitian yang dilakukan Septin Handayani (2012) menunjukkan bahwa rata-rata biaya terapi pasien diare secara keseluruhan adalah biaya obat untuk diare spesifik yaitu sebesar Rp.288.189 ± Rp.327.220 dan untuk diare non-spesifik sebesar Rp.214.357 ± Rp.815.947, rata-rata total biaya untuk diare spesifik Rp.447.446 ± Rp.330.364 dan untuk diare non-spesifik sebesar Rp.422.559 ± Rp.120.687 dan total biaya terapi diare untuk setiap kelas perawatan paling besar terdapat pada kelas 1 yaitu sebesar Rp.580.087 ± Rp.436.259.

Beberapa dekade terakhir, biaya pelayanan kesehatan, khususnya biaya obat, mengalami peningkatan tajam, dan tampaknya akan terus berlanjut. Hal ini antara lain disebabkan oleh populasi pasien yang semakin banyak dengan konsekuensi meningkatnya penggunaan obat; adanya obat-obat baru yang harganya lebih mahal; dan perubahan pola pengobatan. Di sisi lain, sumber daya yang dapat digunakan terbatas, sehingga merubah cara pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Perkembangan farmakoepidemiologi saat ini tidak hanya meneliti penggunaan dan efek obat dalam hal khasiat (efikasi) dan keamanan (safety) saja, tetapi juga menganalisis dari segi ekonominya. Studi khusus yang mempelajari hal ini disebut dengan nama farmakoekonomi (Trisna, 2007).

Penelitian ini menggunakan cost analysis (analisis biaya). Cost analysis bertujuan untuk memperkirakan besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk keadaan atau penyakit tertentu dan digunakan untuk membandingkan pengaruh dari suatu penyakit dibandingkan dengan penyakit lain atau pengaruh ekonomi dari suatu penyakit pada suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain (Andayani, 2013).

Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada pasien merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Manfaat kartu BPJS adalah peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan (Kemenkes, 2013).

Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran pengobatan yang diberikan kepada pasien diare dan juga mengetahui komponen biaya yang ditanggung pasien melalui program BPJS. Pemilihan tempat penelitian di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi karena merupakan salah satu rumah sakit di

wilayah Surakarta dengan pelayanan unggulan sebagai fasilitas pelayanan publik milik pemerintah sehingga banyak dijadikan tujuan untuk pelayanan kesehatan pasien diare.

B. Perumusan Masalah

Berikut ini adalah beberapa masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana gambaran pengobatan diare dan penyakit penyertanya pada pasien rawat inap dengan program BPJS di RSUD Dr. Moewardi tahun 2014?

2. Apa saja komponen biaya dan berapa biaya medik langsung rata-rata (direct medical cost) yang dikeluarkan antara kelas VIP, I, II dan III pada pasien rawat inap program BPJS penderita diare dan penyakit penyertanya di RSUD Dr. Moewardi tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran terapi dan mengetahui komponen biaya, besar biaya medik langsung rata-rata (direct medical cost) yang dikeluarkan antara kelas VIP, I, II dan III pada pasien rawat inap penderita diare dan penyakit penyertanya dengan program BPJS di RSUD Dr. Moewardi tahun 2014.

D. Tinjauan Pustaka 1. Diare

a. Definisi

Diare atau gastroenteritis (GE) adalah peningkatan frekuensi dan penurunan konsistensi pengeluaran tinja dibandingkan individu dengan keadaan usus besar yang normal (Dipiro et al., 2005). Diare akut dapat terjadi secara tiba-tiba dan berlanjut sampai beberapa hari (Sulistyoningrum, 2006).

Diare merupakan nama lain dari bahasa kedokteran: diarrhea. Definisi diarrhea adalah buang air besar encer lebih dari empat kali sehari, baik disertai lendir dan darah maupun tidak (Widjaja, 2002). Menurut Soebagyo (2008), gastroenteritis akut diartikan sebagai buang air besar (defekasi) dengan tinja

berbentuk cairan/setengah cairan (setengah padat) dengan demikian kandungan air pada tinja jauh lebih banyak dari keadaan normal dan berlangsung kurang dari 7 hari terjadi secara mendadak.

Gastroenteritis akut atau yang lebih dikenal sebagai diare merupakan salah satu masalah yang paling sering ditemukan. Diare tersebut biasanya akan berhenti tidak terlalu lama tanpa membutuhkan perawatan atau pengobatan lebih lanjut. Pada anak, diare jenis ini sering ditemukan setelah makan makanan yang tidak dapat dicerna. Pada umumnya diare akut akan berhenti dalam beberapa hari, termasuk diare yang disebabkan karena virus juga akan berhenti dalam 24-48 jam (Kolopaking, 2002).

b. Penyebab Diare

Secara Klinis penyebab diare dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar yaitu disebabkan infeksi (oleh bakteri, virus atau infestasi parasit), malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi dan sebab-sebab lainnya. Penyebab yang sering ditemukan di lapangan ataupun secara klinis adalah diare yang disebabkan infeksi dan keracunan (Depkes RI, 2011). Menurut Suharyono (2008), ditinjau dari sudut patofisiologi, penyebab diare dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu :

1) Diare sekresi (secretory diarrhea) disebabkan oleh: a) Infeksi virus, kuman-kuman patogen dan apatogen seperti : (1)Escherichia coli

Produksi enterotoksin oleh E.coli ditemukan sekitar tahun 1970 dari strain yang ada hubunganya dengan penyakit diare. Penelitian selanjutnya menerangkan strain-strain 8 enterotoksigenik dari E.coli sebagai satu hal yang bersifat patogen pada penyakit diare manusia.

(2)Salmonella

Beberapa sepesies adalah ganas terhadap manusia diantaranya S. typhi, S. paratyphi, S. hirshfeldi, S. oranienburg, S. weltevreden, S. havana, S. javiana. bakteri masuk tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang tercemar tangan, tinja penderita atau pembawa kuman. Untuk menyebabkan diare pada orang sehat diperlukan inokulum yang besar.

(3)Shigella

Terdapat empat kelompok spesies yang terdiri dari S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii dan S. sonnei; yang sering dijumpai di daerah tropis. Shigella termasuk spesies yang sangat ganas bagi manusia dan terkenal dapat menyebabkan disentri basil yang sifatnya sangat akut. Sepuluh sampai dua ratus shigella yang virulen cukup dapat mengakibatkan diare.

(4)Vibrio cholera

Angka kejadian tinggi di negara yang sedang berkembang karena belum baiknya higiene, sanitasi serta penyediaan air minum. Pada waktu wabah, terutama anak yang sudah besar dan orang dewasa diserang karena mobilitasnya yang lebih besar. Jarang menyerang anak di bawah 2 tahun.

(5)Vibrio campylobacter

Kuman di temukan dalam inja selama penyakit berlangsung dan menghilang pada saat penyembuhan (Suharyono, 2008).

b) Defisiensi imunologi

Dinding usus mempunyai mekanisme pertahanan yang baik. Bila terjadi defisiensi serum immunoglobulin A, bakteri dapat tumbuh dengan lama. Demikian pula defisiensi CMI ‘cell mediated immunity’ dapat menyebabkan tubuh tidak mampu melawan infeksi. Hal ini mengakibatkan bakteri, virus, parasit, dan jamur yang masuk dalam usus akan berkembang dengan baik sehingga bakteri tumbuh dan akibat lebih lanjut diare kronik dan malabsorsi makanan.

2) Diare osmotik (Osmotic diarrhea) disebabkan oleh:

a) Malabsorsi makanan: Malabsorsi karbohidrat, lemak dan protein. b) Kurang protein.

c) Bayi lahir dengan BB rendah.

(Juffrie, 2011) c. Klasifikasi diare

Menurut WHO (2005) diare dapat diklasifikasikan kepada: 1) Diare akut, yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari. 2) Disentri, yaitu diare yang disertai dengan darah.

3) Diare persisten, yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. 4) Diare yang disertai dengan malnutrisi berat (Simatupang, 2004).

Klasifikasi lain diare berdasarkan organ yang terkena infeksi:

1) Diare infeksi enteral atau diare karena infeksi di usus (bakteri, virus, parasit). 2) Diare infeksi parenteral atau diare infeksi di luar usus (otitis media, infeksi

saluran pernafasan, infeksi saluran urin dan lainnya) (Inayah, 2006). d. Gejala Diare

Tanda dan gejala diare yaitu adanya darah, lendir, atau bau tidak enak pada kotoran, frekuensi BAB meningkat tiba-tiba. Sedangkan tanda bahaya diare yang harus diwaspadai yaitu nyeri perut terus menerus >6 jam atau lebih, muntah berulang >12 jam, menolak minum, mata cekung, tidak buang air kecil >6 jam, menangis tanpa air mata, popok tidak basah selama 8 jam (pada bayi), ubun-ubun cekung, mulut kering, kulit kering dan demam. Diare yang terus berkelanjutan akan menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi adalah suatu keadaan dimana tubuh kekurangan cairan yang dapat berakibat kematian terutama pada anak/bayi bila tidak segera diatasi. Hal ini disebabkan karena banyak cairan tubuh yang dikeluarkan pada saat diare (BPOM RI, 2008).

Bila seseorang telah banyak kehilangan air dan elektrolit, maka terjadilah dehidrasi, berat badan menurun, turgor kulit berkurang, dan ubun-ubun besar menjadi cekung (pada bayi), turgor kulit berkurang, selaput lendir pada bibir, mulut serta kulit tampak terlihat kering dan bisa juga terjadi kram abdomen (Suraatmaja, 2007).

e. Penatalaksanaan Diare

Departemen Kesehatan mulai melakukan sosialisasi Panduan Tata Laksana Pengobatan Diare pada balita yang baru didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dengan merujuk pada tata laksana diare WHO tahun 2006. Tata laksana ini sudah diterapkan di Rumah Sakit-Rumah Sakit. Rehidrasi bukan satu-satunya strategi dalam penatalaksanaan diare. Memperbaiki kondisi usus dan menghentikan diare juga menjadi cara untuk mengobati pasien. Untuk itu, Depkes

menerapkan lima pilar penatalaksanaan diare bagi semua kasus diare yang diderita anak balita baik yang dirawat di rumah maupun di Rumah Sakit, yaitu:

1) Pemberian cairan atau rehidrasi

Pada pasien diare yang harus diperhatikan adalah terjadinya kekurangan cairan atau dehidrasi. Oleh sebab itu, pemantauan derajat dehidrasi dan keadaan umum pada pasien sangatlah penting. Apabila terjadi dehidrasi (terutama pada anak), penderita harus segera dibawa ke petugas atau sarana kesehatan untuk mendapatkan pengobatan yang cepat dan tepat, yaitu dengan oralit. Bila terjadi dehidrasi berat, penderita harus segera diberikan cairan intravena dengan ringer laktat sebelum dilanjutkan terapi oral (Juffrie, 2011).

2) Pemberian Zink

Zink diberikan untuk mengurangi lama dan beratnya diare. Penggunaan Zink ini memang popular beberapa tahun terakhir karena memiliki evidence based yang bagus. Beberapa penelitian telah membuktikannya. Pemberian Zink pada pasien diare dapat meningkatkan absorpsi air dan elektrolit oleh usus halus, meningkatkan regenerasi epitel usus, meningkatkan jumlah brush border apical, dan meningkatkan respon imun yang akan mempercepat pembersihan patogen dari usus (Juffrie, 2011).

Menurut Depkes (2008) dan penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa Zink mempunyai efek protektif terhadap diare dan menurunkan kekambuhan diare sebanyak 11% dan menurut hasil studi menunjukkan bahwa Zink mempunyai tingkat keberhasilan terapi sebesar 67%. Zink dengan dosis 125 mg (2-3 kali sehari) diberikan selama 10-14 hari berturut-turut meskipun anak telah sembuh dari diare. Untuk bayi, tablet Zink dapat dilarutkan dengan air matang, ASI, atau oralit. Untuk anak yang lebih besar, Zink dapat dikunyah atau dilarutkan dalam air matang atau oralit (Juffrie, 2011).

3) Pengobatan dietetik dan pemberian ASI

Pengobatan dietetik adalah dengan pemberian makanan dan minuman khusus kepada penderita diare dengan tujuan penyembuhan dan menjaga kesehatan. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah untuk anak dibawah satu tahun dengan berat badan kurang dari 7 kg, jenis makanan yang diberikan adalah

memberikan ASI dan susu formula yang mengandung laktosa rendah dan asam lemak tidak jenuh misalnya LLM (low lactose milk), makanan setengah padat (bubur, makanan padat nasi tim). Memberikan bahan yang mengandung kalori, protein, vitamin, mineral dan makanan yang bersih (Juffrie, 2011).

4) Pengobatan simtomatik

Obat-obat yang dapat meringankan diare dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan yaitu: antimotilitas, adsorben, antisekresi, antibiotik, enzim, dan mikroflora usus (Sukandar dkk, 2009).

5) Pengobatan Antibiotik

Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan jamur (Sutedjo, 2008), yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme (Tjay dan Rahardja, 2007).

Prinsip terapi penggunaan antibiotik dibagi menjadi dua, yaitu: a. Terapi empiris

Terapi empiris biasanya digunakan pada kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya. Tujuannya adalah untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum diketahui hasil pemeriksaan laboratoriumnya (Kemenkes RI, 2011b).

b. Terapi definitif

Terapi definitif digunakan pada kasus infeksi yang sudah diketahui jenis bakteri penyebabnya. Tujuannya untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi yang sudah diketahui jenis bakteri berdasarkan pemeriksaan laboratoriumnya (Kemenkes RI, 2011b).

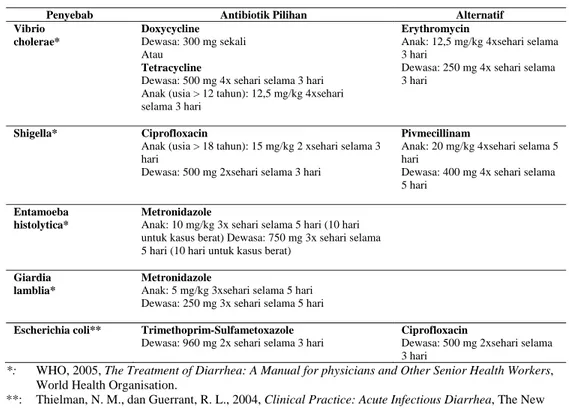

Tabel 1. Antibiotik yang digunakan untuk mengobati diare karena infeksi

Penyebab Antibiotik Pilihan Alternatif

Vibrio cholerae* Doxycycline Dewasa: 300 mg sekali Atau Tetracycline

Dewasa: 500 mg 4x sehari selama 3 hari Anak (usia > 12 tahun): 12,5 mg/kg 4xsehari selama 3 hari

Erythromycin

Anak: 12,5 mg/kg 4xsehari selama 3 hari

Dewasa: 250 mg 4x sehari selama 3 hari

Shigella* Ciprofloxacin

Anak (usia > 18 tahun): 15 mg/kg 2 xsehari selama 3 hari

Dewasa: 500 mg 2xsehari selama 3 hari

Pivmecillinam

Anak: 20 mg/kg 4xsehari selama 5 hari

Dewasa: 400 mg 4x sehari selama 5 hari

Entamoeba histolytica*

Metronidazole

Anak: 10 mg/kg 3x sehari selama 5 hari (10 hari untuk kasus berat) Dewasa: 750 mg 3x sehari selama 5 hari (10 hari untuk kasus berat)

Giardia lamblia*

Metronidazole

Anak: 5 mg/kg 3xsehari selama 5 hari Dewasa: 250 mg 3x sehari selama 5 hari

Escherichia coli** Trimethoprim-Sulfametoxazole

Dewasa: 960 mg 2x sehari selama 3 hari

Ciprofloxacin

Dewasa: 500 mg 2xsehari selama 3 hari

*: WHO, 2005, The Treatment of Diarrhea: A Manual for physicians and Other Senior Health Workers, World Health Organisation.

**: Thielman, N. M., dan Guerrant, R. L., 2004, Clinical Practice: Acute Infectious Diarrhea, The New England Journal of Medicine.

(WHO, 2005) Menurut BPOM (2008), Infeksi bakteri sistemik memerlukan pengobatan sistemik yang sesuai. Obat-obat yang digunakan pada infeksi sistemik antara lain:

Tabel 2. Pedoman pemilihan antibiotik menurut BPOM

Penyebab Tersering Pilihan antimikroba

Shigella Kotrimoksazol / Fluorokuinolon / ampisilin

Vibrio cholerae Tetrasiklin / Kotrimoksazol / Metronidazol

Entamoeba histolytica Metronidazol

Campylobacter jejuni Eritromisin / Fluorokuinolon, Tetrasiklin

(BPOM, 2008)

2. Farmakoekonomi

Farmakoekonomi merupakan gambaran dan analisis biaya pengobatan dalam sistem pelayanan kesehatan dan masyarakat. Penelitian farmakoekonomi mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya, risiko, dan manfaat dari program, pelayanan, atau terapi dan menentukan alternatif yang memberikan keluaran kesehatan terbaik untuk sumber daya yang digunakan (Andayani, 2013).

Adapun prinsip farmakoekonomi sebagai berikut yaitu menetapkan masalah, identifikasi alternatif intervensi, menentukan hubungan antara income

dan outcome sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat, identifikasi dan mengukur outcome dari alternatif intervensi, menilai biaya dan efektifitas, dan langkah terakhir adalah interpretasi dan pengambilan kesimpulan. Data farmakoekonomi dapat merupakan alat yang sangat berguna dalam membantu membuat beberapa keputusan klinik, seperti pengelolaan formularium yang efektif, pengobatan pasien secara individual, kebijakan pengobatan dan alokasi dana (Vogenberg, 2001).

Metode-metode evaluasi farmakoekonomi meliputi Cost-Analysis (CA), Minimization Analysis (CMA), Effectiveness Analysis (CEA), Cost-Utility Analysis (CUA), Cost-Benefit Analysis (CBA) (Dipiro et al., 2005).

a. Cost Analysis (CA)

Cost Analysis, yaitu tipe analisis yang sederhana yang mengevaluasi intervensi-intervensi biaya. Cost Analysis dilakukan untuk melihat semua biaya dalam pelaksanaan atau pengobatan, dan tidak membandingkan pelaksanaan, pengobatan atau evaluasi efikasi (Tjandrawinata, 2000).

Biaya adalah perhitungan untuk memperkirakan sumber (input) yang digunakan untuk menghasilkan outcome. Menurut Wilson (2001) ada 4 tipe biaya dalam cost analysis:

1) Biaya medik langsung (direct medical cost)

Biaya medik langsung adalah biaya yang nyata untuk diukur. Ini adalah biaya yang digunakan secara langsung untuk perawatan medik, misalnya: biaya obat, biaya dokter, biaya rawat inap.

2) Biaya non-medik langsung (direct non-medical cost)

Biaya langsung yang berhubungan dengan perawatan non-medik atau tidak berhubungan dengan pasien, misalnya: biaya transportasi, biaya makan dan menginap keluarga yang merawat atau menjaga pasien.

3) Biaya tidak langsung (Indirect cost)

Biaya yang berhubungan dengan hilangnya produktifitas kerja pasien karena sakit atau kematian.

4) Biaya tidak teraba (Intangible cost)

Biaya yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tak teraba sehingga sukar untuk dihitung, misalnya: biaya untuk mengganti rasa sakit, kecemasan,

kelelahan, penderitaan pasien dari penyakit atau perawatan yang diberikan (Wilson, 2001).

b. Cost-Minimization Analysis (CMA)

Cost-Minimization Analysis (CMA) adalah tipe analisis yang menentukan biaya program terendah dengan asumsi besarnya manfaat yang diperoleh sama. Analisis ini digunakan untuk menguji biaya relatif yang dihubungkan dengan intervensi yang sama dalam bentuk hasil yang diperoleh. Suatu kekurangan yang nyata dari analisis cost-minimization yang mendasari sebuah analisis adalah pada asumsi pengobatan dengan hasil yang ekivalen. Jika asumsi tidak benar dapat menjadi tidak akurat, pada akhirnya studi menjadi tidak bernilai. Pendapat kritis analisis cost-minimization hanya digunakan untuk prosedur hasil pengobatan yang sama (Vogenberg, 2001).

Contoh dari cost-minimization adalah terapi dengan antibiotik generik dengan paten, outcome klinik (efek samping dan efikasi sama), yang berbeda adalah onset dan durasinya. Maka pemilihan obat difokuskan pada obat yang biaya per harinya lebih murah (Vogenberg, 2001).

c. Cost-Effectiveness Analysis (CEA)

Analisis Cost-Effectiveness adalah bentuk analisis ekonomi yang komprehensif, dilakukan dengan mendefinisikan, menilai, dan membandingkan sumber daya yang digunakan (input) dengan konsekuensi dari pelayanan (output) antara dua atau lebih alternatif (Andayani, 2013).

Aplikasi dari CEA misalnya dua obat atau lebih digunakan untuk mengobati suatu indikasi yang sama tapi cost dan efikasi berbeda. Analisis cost-effectiveness mengkonversi cost dan benefit (efikasi) ke dalam rasio pada obat yang dibandingkan. Hasil CEA dipresentasikan dalam bentuk rasio, yaitu bisa average cost effectiveness ratio (ACER) atau dalam incremental cost effectiveness ratio (ICER). ACER menggambarkan total biaya dari program biaya atau intervensi dibagi dengan luaran klinik. ICER digunakan untuk mendeterminasikan biaya tambahan dan pertambahan efektivitas dari suatu terapi dibandingkan terapi yang paling baik (Dipiro et al., 2005).

d. Cost-Utility Analysis (CUA)

Analisis Cost-Utility adalah teknik ekonomi untuk menilai efisiensi dari intervensi pelayanan kesehatan. Beberapa peneliti menyampaikan bahwa cost-utility analysis (CUA) merupakan bagian dari cost-effectiveness analysis (CEA), karena outcome dinilai menggunakan tipe ukuran outcome klinik yang khusus, disebut quality-adjusted life year (QALY). Keluaran CUA yaitu quality-adjusted life year (QALY) adalah keluaran yang menggabungkan baik kualitas (morbiditas) maupun kuantitas (mortalitas) hidup. Kelebihan CUA adalah tipe keluaran kesehatan yang berbeda dan penyakit dengan beberapa keluaran dapat dibandingkan dengan menggunakan satu unit pengukuran, yaitu QALY (Andayani, 2013).

e. Cost-Benefit Analysis (CBA)

Analisis Cost-Benefit (CBA) adalah tipe analisis yang membandingkan baik biaya dan keluaran dalam unit mata uang. Kelebihan CBA adalah beberapa keluaran yang berbeda dapat dibandingkan, dimana keluaran diukur dalam nilai mata uang. Kekurangan CBA adalah bahwa menempatkan nilai ekonomi pada keluaran medik bukan merupakan hal yang mudah dan tidak ada kesepakatan bersama pada satu metode standar untuk memenuhinya (Andayani, 2013).

CBA merupakaan tipe biaya analisis yang mengukur biaya dan manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran moneter, dan pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Dapat digunakan untuk membandingkan perlakuan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Merupakan tipe penelitian farmakoekonomi yang komprehensif sulit dilakukan karena mengkonversi benefit kedalam bentuk uang (Vogenberg, 2001).

3. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) a. Dasar Hukum BPJS

Pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya

kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap (Kemenkes, 2013).

b. Karakter BPJS

BPJS di Indonesia mempunyai dua karakter, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

1) BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya mempuyai nama Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.

2) BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan dahulunya bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu program milik pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. BPJS Kesehatan sendiri mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015 (Kemenkes, 2013).

c. Manfaat

Manfaat untuk peserta dan keluarganya: Tiap peserta berhak memperoleh manfaat Jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengam kebutuhan medis yang diperlukan.

Manfaat jaminan kesehatan:

1) Manfaat medis; tidak terikat dengan besaran iuran

2) Manfaat non medis, meliputi: manfaat akomodasi (dibedakan berdasarkan skala besaran iuran) dan manfaat ambulans, hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan BPJS Kesehatan.

3) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi: Penyuluhan kesehatan perorangan (Penyuluhan tentang pengelolaan faktor resiko); Imunisasi dasar; Keluarga Berencana (konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi

bekerjasama dengan lembaga KB); Skrining kesehatan (mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan).

4) Pelayanan kesehatan yang dijamin Pelayanan kesehatan Non-Spesialistik: a) Administrasi pelayanan

b) Pelayanan promotif dan preventif.

c) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis

d) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif e) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

f) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis.

g) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. h) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi

(Kemenkes, 2013) d. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan

1) Rawat Jalan

a) Administrasi pelayanan

b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;

c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

e) Pelayanan alat kesehatan implant

f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis g) Rehabilitasi medis

h) Pelayanan darah

i) Pelayanan kedokteran forensik

j) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan 2) Rawat Inap

a) Perawatan Inap non Intensif b) Perawatan Inap di Ruang Intensif

c) Pelayanan kesehatan lain ditetapkan oleh Menteri