i

NASIONALISME DALAM FILM NAWI ISMAIL

ANALISIS MENGENAI IDEOLOGI DALAM FILM SI PITUNG, MEREKA KEMBALI, RATU AMPLOP, SAMSON BETAWI, 3 JANGGO, BENYAMIN

TUKANG NGIBUL, DAN MEMBLE TAPI KECE

Tesis

Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M. Hum) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma

Oleh:

Umi lestari

136322017

Program Magister Ilmu Religi dan Budaya

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

ii Halaman Judul

NASIONALISME DALAM FILM NAWI ISMAIL

ANALISIS MENGENAI IDEOLOGI DALAM FILM SI PITUNG, MEREKA KEMBALI, RATU AMPLOP, SAMSON BETAWI, 3 JANGGO, BENYAMIN

TUKANG NGIBUL, DAN MEMBLE TAPI KECE

Tesis

Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M. Hum) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma

Oleh:

Umi lestari

136322017

Program Magister Ilmu Religi dan Budaya

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama NIM Program Universitas

Umi Lestari t36322017

Magister Ilmu Religi dan Budaya Sanata Dharma

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis:

Judul : Nasionalisme dalam Film Nawi Ismail: Analisis Mengenai Ideologi dalam Film si Pitung, Mereka Kembali, Ratu Amplop, Samson Betawi, 3 Janggo, Benyamin Tukang Ngibul, dan Memble tapi Kece

: Dr. St. Sunardi : 28 Juni 2018 Pembimbing

Tanggal diuji

Adalah benar-benar hasil karya saya.

Di dalam tesislkarya tulis/ makalah ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan kepada penulis aslinya.

Apabila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain, seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan perauturan yang ada di Program Pascasarjana Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, termasuk pencabutan gelar Master Humaniora (M.Hum) yang telah saya peroleh.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sanata Dharma, Nama

NIM Program

Dibuat di Tanggal

Demi keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, karya ilmiah yang berjudul:

NASIONALISME DALAM FILM NAWI ISMAIL

ANALISIS MENGENAI IDEOLOGI DALAM FILM SI PITANG, MEREKA KEMBALI, RATU AMPLOP, SAMSON BETAWI, 3 JANGGO, BENYAMIN

TUKANG NGIBAL,DAN MEMBLE TAPI KECE

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lainnya demi kepentingan akademis tanpa perlu meminlaizin kepada saya atau memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikianlah pernyataan ini saya buat sebenar-benamya. : Umi Lestari

:136322017

: Program Magister Ilmu Religi dan Budaya

:Sleman

:l!September 2018

vii

Persembahan

viii Kata Pengantar

Mulanya adalah persinggungan saya dengan kota Jakarta yang menumbuhkan kecintaan saya pada film-film Nawi Ismail. Film Nawi seperti mewakili perasaan dan pengalaman saya ketika berhadapan dengan Jakarta untuk pertama kalinya. Dan selama proses pengerjaan tesis yang sederhana ini, saya bisa mempertanyakan ulang identitas saya selaku orang Jawa yang tinggal di Indonesia. Kehadiran banyak pihak yang membantu saya membaca ulang mengenai hal-hal yang selama ini saya terima taken for granted menjadikan proses pengerjaan ini begitu bermakna. Untuk itulah saya ingin menghanturkan ucapan terima kasih baik pada pihak dari IRB maupun luar IRB.

Pertama-tama, terima kasih kepada pembimbing tesis saya, Dr. St. Sunardi yang selama proses ini begitu sabar menunggu dan memantau, bahkan bisa bersabar dengan karakteristik mahasiswa seperti saya yang baru bisa on fire pada penghujung tenggat. Berkat Pak Nardi, saya dipaksa untuk berhadapan dengan sesuatu yang sering saya hindari, termasuk untuk mau membaca kembali tulisan Yannis Stavrakakis yang tiga tahunan ini saya hindari. Terima kasih saya haturkan kepada seluruh staf pengajar Program Magister Ilmu Religi dan Budaya yang tidak hanya mengajarkan tetapi juga mengajak mahasiswanya untuk mau menjadi “gelisah”. Karena tanpa kegelisahan, proses menjadi manusia tidak akan berjalan. Kepada staf administrasi IRB, Mbak Desy dan Mbak Dita, terima kasih atas keramahan dan cerita-cerita mengenai menjadi Ibu Baru. Saya juga menghanturkan terima kasih kepada Romo Banar yang selalu bersabar dan memberikan semangat kepada mahasiswa untuk melalui semua proses dengan hati terbuka.

Kepada teman-temanku IRB angkatan 2013, Alfons, Andre, Anne, Antok, Cahyo, Felo, Hans, Jolni, Koko, Noel, Padmo, Pomad, Riwi, Umar, dan Vina, terima kasih atas proses penerimaan dan pembelajaran bersama selama lima tahun ini. Senang ditanggung bersama, tapi susah saat tenggat itu sudah biasa. Terima kasih kepada kawan-kawan IRB yang selalu bisa menerima curhatan ngalor-ngidul di bawah Pohon Beringin. Terima kasih kepada Forum Lenteng Jakarta, terutama pada Ugeng T. Moetidjo atas diskusinya mengenai Nawi Ismail, serta pada Hafiz dan Otty Rancajale yang dari mereka saya belajar mengenai film dari perspektif lain.

ix Abstrak

Selama ini nasionalisme dilihat sebagai sebuah konstruksi. Pembacaan seperti ini ternyata tidak mampu menjawab sejauh mana konstruksi tersebut akan bertahan dan apa yang membuat individu tetap melalukan proses identifikasi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikoanalisa untuk mencari lebih tahu mengenai dinamika wacana nasionalisme dalam film-film Nawi Ismail yang diproduksi selama Orde Baru. Tidak hanya film yang menceritakan mengenai perjuangan seperti Si Pitung dan Mereka Kembali, penelitian ini juga hendak membaca film komedi Nawi Ismail seperti Ratu Amplop, Samson Betawi, 3 Janggo, Benyamin Tukang Ngibul, dan Memble tapi Kece yang mengambil latar waktu setelah kemerdekaan. Untuk membedah unsur intrinsik film digunakan konsep mengenai objet a dalam sinema dari Todd McGowan. Data kemudian dibaca lagi dengan konsep dari Yannis Stavrakakis yang menekankan jouissance sebagai pusat identifikasi nasional. Berdasarkan analisa data, Nawi Ismail memberikan gambaran mengenai limit fantasi konstruksi identitas versi negara sekaligus fantasi selebrasi kebudayaan Betawi dalam filmnya. Film-film Nawi Ismail tidak hanya menunjukkan produksi dari identitas nasional, tetapi juga menghadirkan reproduksi dari wacana nasionalisme.

x Abstract

To date, nationalism seen as an identity construction. However this reading seems could not explain the durability of this construction as well as what makes an individual sticks to the national identification process. Using psychoanalytic approach, this thesis examines the dynamics or nationalism discourse as seen in Nawi Ismail’s films produced during the New Order. There are two hero films such as si Pitung and Mereka Kembali, and also five comedy films such as Ratu Amplop, Samson Betawi, 3 Janggo, Benyamin Tukang Ngibul, and Memble tapi Kece. Firstly, the intrinsic elements were evaluated using concept from Todd McGowan on object a in cinema. Discussion on nationalism seen in Ismail’s films will be evaluated by using Yannis Stavrakakis’s concept, which emphasizes on jouissance as the locus of national identification. Based on the analysis, Ismail provides an overview of the limit of identity construction from the state, as well as the limit of the Betawi culture celebration in the films. Nawi Ismail's films not only show the production of national identity, but also present a reproduction of the discourse of nationalism.

xi DAFTAR ISI

Halaman Judul ii

PERSETUJUAN Iii

PENGESAHAN TESIS iv

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS v

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI Vi

PERSEMBAHAN Vii

KATA PENGANTAR Viii

ABSTRAK Ix

ABSTRACT X

Daftar Isi Xi

Daftar Ilustrasi xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tema Penelitian 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. ManfaatPenelitian 7

F. Tinjauan Pustaka 8

G. Kerangka Teoritis 13

1. Pembentukan Subjek 14

2. Objet a dalam Sinema 18

3. Kritik Ideologi 25

H. Metode Penelitian 33

I. Sistematika Penulisan 35

BAB II FILM DAN POLITIK DI INDONESIA 36 A. Mencicipi Produksi Film di Hindia Belanda 36 B. Kedatangan Jepang: Film dan Propaganda 43 C. Film Sebagai Medium Perjuangan 47 D. Orde Lama, Seolah Hanya Mengenai Dua Kubu 50 E. Orde Baru: Institusi dan Aliran Modal 53 F. 1990-an – sekarang:Jejak Nawi Ismail dalam Budaya Populer

Indonesia

62

BAB III ANALISIS NARATOLOGI ATAS SI PITUNG, MEREKA KEMBALI, RATU AMPLOP, SAMSON BETAWI, BENYAMIN

TUKANG NGIBUL, 3 JANGGO, MEMBLE TAPI KECE 69

A. Analisis Indeksikal dan Fungsional 70 B. Analisis Tindakan dan Narasional atas Film si Pitung, Mereka

Kembali, Ratu Amplop, Samson Betawi, Benyamin Tukang Ngibul, 3 Janggo, dan Memble tapi Kece

xii

BAB IV NASIONALISME DALAM FILM NAWI ISMAIL 155

A. Lahirnya Realitas Simbolik 160 B. Lahirnya Fantasi untuk Menopang Realitas Simbolik Nasional 168 C. Jouissance sebagai Batas Fantasi Nasionalisme 181

BAB V PENUTUP 192

DAFTAR KEPUSTAKAAN 198

xiii

DAFTAR ILUSTRASI

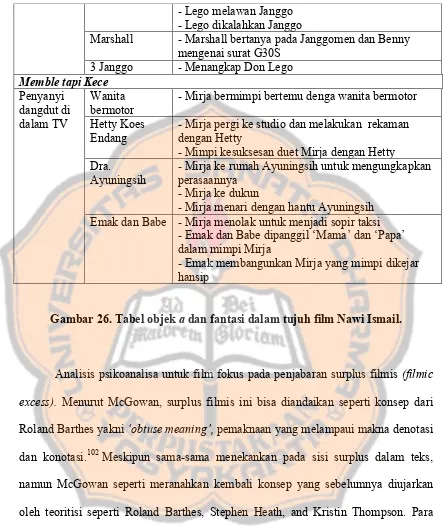

Gambar 1. Patok sawah dan Rakyat (Si Pitung) 71 Gambar 2. Pitung dan Djiih menyamar (si Pitung) 74 Gambar 3. Pernikahan Demang Meester (si Pitung) 76 Gambar 4. Kekejaman Serdadu Belanda (Mereka Kembali) 79 Gambar 5. Identitas Prajurit (Mereka Kembali) 81 Gambar 6. Kesedihan keluarga prajurit (Mereka kembali) 84 Gambar 7. Perjuangan Ratmi (Ratu Amplop) 86 Gambar 8. Pertemuan Beni dan Cipluk (Ratu Amplop) 88 Gambar 9. Beni si Perusuh (Ratu Apmplop) 90

Gambar 10. Ramalan (Samson Betawi) 91

Gambar 11. Wok dan Hamid kagum kekuatan anaknya (Samson

Betawi) 93

Gambar 12. Perjumpaan Samson dan Siti Duile (Samson Betawi) 94 Gambar 13. Samson pulang lalu bertandang ke rumah Duile

(Samson Betawi) 94

Gambar 14. Samson kalah (Samson Betawi) 97

Gambar 15. Beni menjual obat (Benyamin Tukang Ngibul) 101 Gambar 16. Beni dan sepatu boot (Benyamin Tukang Ngibul) 103 Gambar 17. Poster pencarian don Lego (3 Janggo) 105 Gambar 18. Marshall mengecek surat G30S (3 Janggo) 107 Gambar 19. Don Lego dan komplotannya (3 Janggo) 108 Gambar 20. Perempuan-perempuan (3 Janggo) 109 Gambar 21. Tv dan Penyanyi Dangdut (Memble tapi Kece) 111 Gambar 22. Emak Mirja (Memble tapi Kece) 113 Gambar 23. Mirjatampak sukses (Memble tapi Kece) 115 Gambar 24. Perempuan dalam diri Mirja (Memble tapi Kece) 117 Gambar 25. Mirja dikeroyok bencong (Memble tapi Kece) 118 Gambar 26. Tabel objek a dan fantasi dalam tujuh film Nawi 119 Gambar 27. Pitung memberi keamanan pada rakyat 162 Gambar 28. Pergi ke kota (Benyamin Tukang Ngibul) 165

Gambar 29. Menjadi Setara dalam Gambar 171

Gambar 30. Pasangan sukses sebagai bentuk kesuksesan ideologi 175

Gambar 31. Sultan Menggadaikan KTP 184

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini pembacaan mengenai pembentukan identitas kebangsaan dalam film Indonesia selalu menyasar pada film-film dengan konten propaganda yang menekankan pada perjuangan melawan penjajahan. Hingga sekarang label film dengan nasionalisme akan mudah disematkan pada film-film yang menonjolkan tokoh perjuangan ataupun film dengan cerita kekinian yang menunjukkan ritual seperti pengibaran bendera merah putih dan selebrasi menjadi Indonesia. Pembacaan yang demikian justru menutup kemungkinan lain untuk membaca film-film hiburan yang mungkin secara eksplisit tidak membicarakan mengenai ke-Indonesia-an tapi ia memiliki potensi untuk membicarakan nasionalisme secara halus.

2

beragam rupa seperti, melakukan tinjauan ulang mengenai konsep film nasional. Negosiasi ini tidak hanya berlangsung dalam ruang akademis semata, tetapi juga dikelola dan dijabarkan dalam program festival film yang saat ini menjamur di Indonesia.

Berupaya untuk melakukan penelusuran pada film yang diproduksi pada masa Orde Baru dengan mengambil objek penelitian berupa film propaganda dan film komedi, penelitian ini berusaha untuk mengisi celah pada produksi pengetahuan atas film Indonesia sekarang ini. Tema kemampuan film dalam menghadirkan fantasi nasionalisme menjadi pijakan untuk bisa mengeksplorasi dan mencari tahu lebih lanjut mengenai proses produksi film semacam apa yang dihadirkan oleh pekerja kreatif semasa pemerintahan Orde Baru yang memiliki sensor ketat. Oleh sebab itu, pilihan film propaganda dan film hiburan (komedi) menjadi upaya saya sebagai peneliti untuk dapat meraba adakah wacana nasionalisme yang ditawarkan oleh pekerja kreatif selaku warga. Upaya penyandingan ini berfungsi untuk melihat sejauh mana konsep nasionalisme versi negara dihadirkan lewat film propaganda dan juga mencari sejauh mana seorang pekerja kreatif mampu menghadirkan nasionalisme versinya sendiri melalui film-film non-nasionalis.

3

bergabung dalam Divisi III Siliwangi, kemudian mengundurkan diri pada tahun 1950 lalu bekerja sebagai pekerja kreatif di Perusahaan Film Negara (PFN). Nawi juga ikut menjadi pendiri Persereon Artis Indonesia (Persari) bersama Djamaluddin Malik, di mana Usmar Ismail sebagai Bapak Perfilman Indonesia pernah memproduksi film di sana. Persinggungan Nawi Ismail dengan bibit-bibit pembuatan film di Indonesia, bahkan ia masuk sebagai pekerja kreatif di dalamnya, menjadi poin menarik untuk membicarakan visual khas Indonesia di dalam film sekarang ini. Di sisi lain, keaktifan Nawi sebagai anggota Divisi Siliwangi juga menjadi poin yang menarik untuk dibahas. Selain film fiksi, Nawi juga membuat film-film yang bersifat dokumentris selama bekerja di Nippon Eigasha dan Berita Film Indonesia. Kemudian, selama Orde Baru, Nawi menjadi sutradara “pesanan” lewat film-filmnya seperti si Pitung dan Mereka Kembali. Namun di sisi lain, Nawi terkenal dengan film-film komedi yang melambungkan nama Benyamin Sueb serta Warkop DKI. Baik film-film Nawi yang dibiayai institusi negara maupun film komedi dengan Benyamin dan Warkop DKI sebagai pemerannya, mampu menjadi box office pada masanya.1

Merujuk pada asumsi pengalaman Nawi Ismail sebagai pekerja kreatif pada masa Hindia Belanda hingga Orde Baru, saya mencoba untuk membaca kembali tujuh film Nawi yang diproduksi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Si Pitung, yang berkisah tentang robinhood Betawi dalam melawan Belanda, dan Mereka Kembali (Tragedi Siliwangi) mengenai divisi Siliwangi yang harus berhadapan dengan

1

4

Belanda dan Darul Islam dihadirkan dalam penelitian ini karena kontennya yang mirip dengan apa yang dalam buku sejarah Indonesia. Kedua film ini secara garis besar menceritakan mengenai penjajahan Belanda dan imbasnya pada Indonesia. Selanjutnya adalah film yang dibintangi Benyamin Sueb yakni Ratu Amplop, Samson Betawi, Benyamin Tukang Ngibul, dan 3 Janggo. Keempat film ini dibuat pada tahun 1970-an dengan latar kondisi ketika Indonesia telah merdeka. Situasi seperti apa yang hendak diujarkan keempat film ini yang mungkin saja menunjukkan perubahan wacana nasionalisme di Indonesia pada masa Orde Baru. Terakhir adalah Memble tapi Kece, diproduksi pada tahun 1986, film yang juga mengangkat kehidupan masyarakat Betawi. Tidak seperti film dengan Benyamin Sueb dalam empat judul sebelumnya yang menonjolkan keahlian Benyamin dengan musik Gambang Modern, film ini justru didominasi oleh lagu dangdut, genre musik populer di Indonesia yang kemunculannya dalam layar bisa dilacak dari film-film Rhoma Irama. Menariknya, dalam film ini Nawi memperlihatkan kehadiran TV sebagai wajah negara yang menggerakkan alur cerita.

5

yang harus dikorbankan. Dalam psikoanalisa, subjek harus mengorbankan jouissance, sebuah kenikmatan yang pernah dimiliki oleh individu sebelum ia terjun ke masyarakat. Demi merasakan kembali kenikmatan tersebut, Liyan menawarkan fantasi supaya rasa perih karena berpisah dengan jouissance mampu terjembatani. Karena sifat hasrat yang dimiliki oleh individu itu selalu mencari kenikmatan, maka akan berlangsung proses negosiasi hingga akhirnya subjek bisa menyadari bahwa fantasi yang ditawarkan oleh Liyan itu bersifat sementara.

Dalam penelitian ini, negara diandaikan sebagai realitas simbolik. Konstruksi identitas negara yang mengambil posisi sebagai “bukan-penjajah” diwujudkan dalam propaganda film nasionalis. Namun ternyata membicarakan nasionalisme bukan hanya mengenai konstruksi semata, tetapi juga diharapkan mampu menyasar pada pada aspek lain yang membuat negara menjadi lokus pembentukan identittas. Film-film Nawi bisa memberikan gambaran mengenai konstruksi nasionalisme sekaligus menunjukkan bahwa kontruksi itu memiliki batas. Lewat film-film dengan tokoh yang lekat dengan budaya Betawi di Jakarta, Nawi bisa menunjukkan negosiasi subjek terhadap seperangkat aturan main yang dibuat oleh negara.

B. Tema Penelitian

6 C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nasionalisme dilahirkan sebagai realitas simbolik dalam film si Pitung, Mereka Kembali, Ratu Amplop, Samson Betawi, Benyamin Tukang Ngibul, 3 Janggo, dan Memble tapi Kece?

2. Bagaimana fantasi dihadirkan untuk mendukung realitas simbolik dalam film-film Nawi Ismail?

3. Sejauh mana film-film Nawi Ismail bisa melahirkan jouissance dalam identitas nasional?

D. Tujuan Penelitian

7 E. Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini akan memperluas cakrawala kajian nasionalisme dalam film Indonesia. Pengambilan sinema atau hal-hal yang melingkupi film seperti proses produksi dan komsumsi dan mengaitkannya dengan nasionalisme di Indonesia memang sudah banyak dilakukan. Namun penelitian yang mengerucut untuk membicarakan unsur intrinsik film dengan sudut pandang psikoanalisa sedikit dilakukan. Penelitian mengenai film dan nasionalisme di Indonesia sendiri didominasi oleh kajian antropologis, sosiologis, dan gender. Oleh sebab itu beberapa hal menjadi penting dalam penelitian ini. Pertama, tesis ini akan menambah aspek cara penelitian psikoanalisa untuk melihat ideologi nasionalisme dalam budaya populer, terutama film-film dari Nawi Ismail. Kedua, penelitian ini memberi cara pandang melihat nasionalisme dalam film yang dilihat dari sisi eksternal dan internal film.

8

pergumulan antara produser dan sutradara film demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Selain itu, dengan adanya penelitian ini, saya berharap pembaca nantinya bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai film-film Nawi Ismail yang hingga sekarang efeknya masih bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Terakhir, penelitian ini menjadi kritik terhadap pengambil kebijakan di Indonesia. Produksi film tidak hanya meliputi persoalan modal materil semata, tetapi juga modal pengetahuan. Saya berharap, penelitian ini mampu memberikan sumbangan bagi pengetahuan film di Indonesia yang nantinya pengampu kebijakan bisa mengolah kembali untuk masuk ke dalam kurikulum sekolah film di Indonesia. Saya percaya pekerja kreatif film Indonesia mampu menghasilkan film-film berkualitas, tetapi ada baiknya bila kemampuan tersebut juga diimbangi dengan produksi pengetahuan film di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

9

mampu mengelompokkan jenis film berdasarkan isian konten, memisahkan film manakah yang menjadi pesanan pemerintah dan partai, namun secara garis besar buku ini seperti sebuah katalog untuk film-film Indonesia semasa Orde Baru. Sejarah sinema Indonesia yang dipaparkan dalam buku ini seperti terjebak pada wacana dominan yang selama ini beredar, misalnya pada pertarungan antara kubu LEKRA dan Lesbumi semasa Orde Lama sehingga mengeliminasi peran-peran sutradara lainnya yang turut andil membangun sinema Indonesia.

Selanjutnya ada buku dari Garin Nugroho dan Dyna Herlina yang berjudul Krisis dan Paradoks Film Indonesia. Ditulis secara tandem, buku ini lebih condong memperlihatkan perspektif dan pengalaman Garin Nugroho sebagai penonton dalam dinamika perfilman di Indonesia. Meskipun buku ini condong untuk membicarakan unsur ekternal film, bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah mempengaruhi hidup-matinya film Indonesia, namun pembaca dapat melihat secara sekilas film-film apa saja yang menginspirasi Garin untuk berkarya. Akan tetapi, paparan mengenai film-film Indonesia hanya menyasar pada permukaan. Padahal akan lebih menarik bila Garin yang selama ini dikenal sebagai sutradara mampu menjabarkan film-film yang dituliskan dalam buku ini berdasarkan bentuk dan pilihan estetis pembuatnya.

10

Nasional in Post-Reformasi Indonesian Cinema”, Barker melacak darimana konsep film nasional hadir di Indonesia. Barker juga melihat adanya peran institusi, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh elit perfileman di Indonesia, yang merumuskan konsep film nasional. Sedangkan artikel kedua “Imagining “Indonesia”: Ethnic Chinesse Film Producers in Pre-Independence Cinema” ditulis oleh Barker dan Dunn. Artikel ini seperti mengamini Misbach Yusa Biran yang menyebut Tan, Wong, dan Chun sebagai sutradara etnis Cina. Artikel ini menunjukkan bahwa dengan adanya Usmar Ismail sebagai bapak Perfileman Nasional disinyalir menghapus nama-nama produser keturunan Cina yang juga membantu beberapa film Usmar. Penelitian dari Barker dan Dunn ini lebih banyak berangkat dari teks di luar film, seperti kliping koran, textbook sejarah film Indonesia, dan poster film yang diteliti. Kelemahan penelitian ini, mereka memang menggugat wacana nasionalisme yang dibuat institusi film di Indonesia, tetapi mereka tidak menggugat Biran dengan mempertimbangkan bukti wawancara dengan The Teng Chun. Saat Biran menyudutkan the Teng Chun sebagai sutradara “berbeda” karena etnisitasnya, pada saat itulah The Teng Chun berkata bahwa dia adalah orang Indonesia. 2

Selanjutnya Cultural Specifity in Indonesian Film: Diversity in Unity karya David Hanan. Dalam buku ini, Hanan menganalisa teks film lebih mendalam dengan

2

11

mempertimbangkan bentuk (stilistika, pilihan ambilan gambar, dll) dan narasi film itu sendiri. Bab yang membicarakan mengenai film dan kaitannya dengan identitas kebangsaan berjudul “Regions and Regional Societies and Cultures in the Indonesian Cinema”. Dalam bab ini Hanan menganalisa bagaimana film-film dengan paparan konten yang condong untuk membicarakan regionalitas dan etnisitas menjadi tantangan tersendiri bagi hegemoni bangsa. Paparan Hanan cukup komprehensif dan kaya data, karena ketika menganalisa teks film interteksnya selalu disertakan. Termasuk ketika membicarakan Tiga Buronan karya Nja Abbas Akup, Hanan melacak pilihan estetis sutradara dengan penjabaran penggunaan musik gambang kromong dan aksi teatrikal lenong Betawi dalam film untuk menunjukkan sisi tradisi Betawi. Analisa teks film dari Hanan bisa menjadi contoh penelitian teks film yang lebih komprehensif.

12

ironi mengenai betapa tidak realistisnya hal ini. 3 Dalam Zorro Kemayoran misalnya, Hanan dan Koesasi mendapati bahwa Zorro memiliki etos religi Islam Indonesia. Dalam adegan ketika Zorro yang diperankan Benyamin dan kekasihnya Ida Royani, ia berkata mengenai identitasnya, “Selain kita berdua, biarlah tak ada yang tahu siapa Zorro Kemayoran itu sebenarnya, kecuali Tuhan”. 4

Salah satu film Nawi Ismail yang diangkat dalam penelitian Hanan dan Koesasi adalah Benyamin Koboi Ngungsi (1975). Film ini sendiri merupakan satu dari lima film Nawi di bawah rumah produksi PT Adhi Yasa. Empat film dari PT Adhi Yasa yakni Ratu Amplop, Benyamin Tukang Ngibul, 3 Janggo, dan Samson Betawi yang diteliti dalam tesis ini. Dalam uraian Hanan dan Koesasi mengenai film ini, mereka menemukan adanya relasi dengan genre film Western Spaghetti. Koboi Ngungsi dianggap mampu bermain-main dengan kode-kode dan mengubahnya ke dalam konteks Indonesia. Semisal, Hanan dan Koesasi memberikan contoh dari adegan “minum susu” yang dianggap memberikan makna lain. Minum susu dalam film American Western dianggap sebagai “tidak macho” sedangkan di Koboi Ngungsi susu malah semakin dipromosikan dan dianggap sebagai minuman sehat.5

Betawi yang dihadirkan lewat lagu-lagu Gambang Kromong dan Gambang Modern dari Benyamin yang juga dihadirkan dalam film-filmnya juga diangkat dalam penelitian ini. Efek modernisasi, terutama imbasnya pada komunitas Betawi, selalu

3

Hanan, David dan Basoeki Koesasi. 2011. “Betawi Moderen: Songs and Films of Benyamin S from Jakarta in the 1970s – Further Dimensions of Indonesian Popular Culture,” Indonesia 91 (April 2011), hlm. 66.

4

Ibid,. hlm. 66. 5

13

ditampilkan dalam film Benyamin. Bagi Hanan dan Koesasi, egalitarianisme bagi Betawi tidak sesederhana meminta kesetaraan dalam kesejahteraan dan kesempatan tapi pada pengakuan atas individu dalam komunitas. 6

Penelitian ini diharapkan memiliki dimensi yang sama dengan Hanan dan Koesasi lakukan: bisa mengartikulasikan temuan-temuan dari unsur intrinsik dalam film. Unsur ekstrinsik seperti kebijakan, sensorsip, dan ideologi Orde Baru hanya digunakan untuk melihat sejauh mana sinema Indonesia berkembang dari masa ke masa. Meskipun dalam beberapa sisi akan ada temuan serupa seperti kaitan antara film-film Nawi Ismail dibintangi Benyamin yang memiliki kaitan dengan etnis dan komunitas Betawi, namun penelitian ini akan bergerak ke arah yang lain. Pembacaan nasionalisme ala Nawi yang menekankan pada etnisitas Betawi dalam filmnya diharapkan memberikan dimensi berbeda dibandingkan dengan penelitian Hanan dan Koesasi.

G. Kerangka Teoritis

Untuk menjawab ketiga rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, beberapa konsep dari psikoanalisa akan digunakan dalam penelitian ini. Pertama adalah teori pembentukan subjek yang membantu mencermati pergerakan alur dalam film, sekaligus menjadi pondasi ketika menganalisa wacana nasionalisme dalam film. Kedua adalah konsep objet a dalam sinema dari Todd McGowan. Konsep ini digunakan untuk mencari tahu bagaimana film mampu menghadirkan gaze yang berperan penting dalam pembentukan subjek. Terakhir adalah kritik ideologi,

6

14

penggunaan konsep jouissance yang ditawarkan oleh Yannis Stavrakakis. Karena konsep yang ditawarkan oleh McGowan hanya menyasar pada kajian film semata, maka konsep jouissance dari Stavrakakis membantu meranahkan gaze dalam film ke arah yang lebih luas, yakni mencari tahu yang menjadi jouissance kolektif sebagai orang Indonesia.

1. Pembentukan Subjek

a. Subjek Lacanian

Subjek yang lack/ split/ teralienasi dipahami sebagai locus dari kemustahilan sebuah identitas, tempat di mana proses identifikasi politik berjalan.7 Lacan menjelaskan bahwa perjalanan subjek dimulai dari fase cermin. Pengandaiannya, saat berumur 6 -18 bulan, berlangsung pengalaman terfragmentasi, proses identifikasi dari menyatukan kepingan-kepingan identitas yang dilihat dalam cermin. Pada fase ini ego adalah alter ego, situasi teralienasi yang terjadi pada fase imajiner karena karakteristik cermin sendiri yang tidak mampu memberikan identitas penuh. 8 Satu-satunya jalan untuk memahami siapa dirinya, anak-anak ini harus memasuki tatanan simbolik, ranah representasi bahasa.9

Tatanan simbolik mengijinkan subjek untuk bertemu dengan bahasa yang mampu mendukung identitasnya. Dalam tatanan ini diperkenalkan Nama-sang-Ayah

7

Stavrakakis, Yannis. 1999. Lacan and the Political. London-NY: Routledge, hlm. 13 8

Ibid,. hlm. 18. 9

15

(Name-of-the-Father), ayah simbolik bukan ayah yang sebenarnya, yang bertugas sebagai agen dari hukum (Law) tatanan simbolik. 10 Lacan mengelaborasi gagasan Saussure pengenai penanda (signifier) dan tinanda (signified) untuk menjelaskan proses yang berlangsung di fase ini. Hubungan antara penanda dan tinanda ini dijelaskan dalam rumasan S/s. Bagi Lacan, penanda adalah ‘subject suppose to know’; sedangkan tinanda adalah ‘subject supposed to be’.11 Stavrakakis menegaskan lack karena penanda dan sifat alamiah dari tatanan simbolik; membuat subjek identik dengan lack ini, (tambahan) melalui kutipan Soller akan Lacan (Lacan in Soller, 1995: 43): ‘terlahir dengan tinanda, subjek ditakdirkan terbelah (divided).12

Uraian Stavrakakis mengenai subjek yang teralienasi dalam tatanan simbolik digunakan untuk menggarisbawahi bahwa sebenarnya bukan identitas (sebagai tujuannya) tetapi proses identifikasi, rangkaian kegagalan identifikasi yang bisa menjadi a deeply political play. 13 Realitas tersusun secara simbolik dan diartikulasikan melalui bahasa. Ketika subjek memasuki ranah bahasa (bisa masyarakat, budaya, ideologi), ia harus menerjemahkan need yang bersifat primal dan instingtif ke dalam demand (penanda yang tersedia di masyarakat). Transformasi ini menghasilkan hilangnya sisi primal (kenikmatan karena kebutuhan pada mulanya bisa terpenuhi, contohnya ketika bayi menangis dan menyusu pada ibunya, kini tidak bisa didapatkan kembali setelah diterjemahkan ke dalam bahasa). Sifat kemustahilan untuk merasakan kembali pengalaman primodial tersebut membuat subjek terus

10

Ibid,. hlm. 20. 11

Ibid,. hlm. 27 12

Ibid,. hlm. 28. 13

16

menerus mengidentifikasikan diri. Kata Stavrakakis, “kita tidak pernah mendapatkan

apa yang dinjanjikan dan itulah mengapa kita terus-menerus mendambakannya.” 14 Membicarakan subjek Lacanian dalam penelitian ini harus digunakan secara

berhati-hati. Apakah ia akan membicarakan penonton sebagai subjek atau subjek

dalam film itu sendiri? Ataukah subjek Lacanian yang dimaksud adalah sutradara

film itu sendiri. Dalam penelitian ini mula-mula yang ingin ditekankan pada Bab 3

adalah penonton sebagai subjek yang melihat film sebagai objek. Hal ini merujuk

pada kemampuan sinema yang mampu menjadi Liyan, bertindak selaku cermin yang

dapat menegaskan identitas subjek. Selanjutnya, pembentukan subjek digunakan pada

Bab 4 untuk membantu meranahkan kembali apa yang hendak diujarkan oleh Nawi

Ismail selaku subjek dalam filmnya.

b. Objek Lacanian

Subjek Lacanian memang penting dalam teori sosial politik. Namun

pengartikulasian mengenai subjek ini sebenarnya menjadi pembuka untuk

membicarakan objek yang akan membawa kita pada konsep-konsep mengenai

kolektifitas, realitas, dan objektifitas masyarakat.15 Mengikuti skema perjalanan subjek dalam proses identifikasi, maka akan terlihat bahwa subjek dan objek

dihubungkan oleh sifat mereka yang lack. Menurut Lacan, sebagaimana yang dikutip dari Stavrakakis, lack pada objek adalah lack of jouissance, lack yang terjadi

14

Ibid,. hlm. 34. 15

17

sebelum-simbolik, penikmatan hakiki yang selalu hilang karena dikorbankan ketika subjek berbahasa. 16

Lalu apa imbas dari lack of jouissance ini? Pada mulanya, Nama-Sang-Ayah, meminta pengorbanan jouissance ketika subjek memasuki tatanan simbolik. Pada saat pengorbanan inilah hasrat (desire) lahir. Hasrat ini dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan kembali jouissance.17 Tak ada objek yang mampu memberikan jouissance yang telah hilang. Desire selalu hadir, mencoba mendapatkan kembali jouissance yang sudah dimistiskan oleh objek yang selanjutnya nanti disebut Liyan. Pada saat inilah Liyan memberikan janji kepenuhan pada subjek untuk menangkap kembali real yang hilang. Janji ini disebut fantasi.

Objek Lacanian menjadi penting dalam film ini karena ia menjadi lokus pembentukan identitas kebangsaan yang dijabarkan dalam Bab 4. Di sisi lain, Objek Lacanian ternyata juga bisa hadir dalam film itu sendiri. Ialah yang menggerakkan alur cerita. Jabaran mengenai objek Lacanian dalam film akan lebih jauh dibicarakan dalam Objet a dalam Sinema, konsep yang ditawarkan oleh Todd McGowan.

c. Fantasi dan Janji Menjadi Utuh

Bila tatanan simbolik merupakan montase, maka fantasi adalah skenario yang mampu menutupi lack pada Liyan.18 Sebenarnya apa yang fantasi coba sembunyikan? Dalam perjalanan identifikasi subjek sendiri, ketika ia terkastrasi, ada residu, the objet petit a, sesuatu yang tidak bisa disimbolisasikan karena ia berasal dari larangan.

16

Ibid,. hlm. 42 17

Ibid,. hlm. 42. 18

18

Objet a adalah metafora bahwa jouissance itu selalu absen. Dalam karya Lacan, objet a terletak pada symbolic phallus. Stavrakakis menambahkan, objet a atau objek yang menyebabkan hasrat (desire) ini berada dalam penanda hasrat itu sendiri. 19

Lacan menegaskan dalam Television (1973), bahasa tidak dapat mengatakan seluruh kebenaran. Kata-kata untuk mengungkapkannya hilang; bahkan itu tidak mungkin secara material, dan inilah sumber dari pengalaman teralienasi.20 Oleh sebab itu, desire berkembang dan ia turut membentuk identitas subjek – meskipun identitas itu tidak pernah penuh karena yang simbolik sendiri juga lack. Fantasi menciptakan ilusi fullness, namun di sisi yang lain ia tidak akan pernah menjawab apa yang desire inginkan. Fantasi justru membuat desire selalu ada. Stavrakakis mengatakan, justru pengalaman individu itu berasal dari dialektika kemustahilan ini. 21

2. Objet a dalam Sinema Todd McGowan

Untuk menganalisis film Nawi Ismail, saya meminjam langkah-langkah dari Roland Barthes mengenai Analisis Struktural Naratif. Menurut Barthes ada beberapa langkah dalam menganalisis teks yaitu, mendeskripsikan fungsi dan indeks kemudian menjabarkan analisis tindakan dan narasional. Untuk menjabarkan analisis tindakan dan narasional yang digunakan dalam pengolahan data, maka penelitian ini mennggunakan konsep “Objet a dalam Sinema” yang ditawarkan oleh Todd McGowan. Seperti yang dikemukakan oleh Stavrakakis mengenai subjek yang mengidentifikasikan diri pada objek, maka konsep dari McGowan ini mampu

19

Ibid,. hlm. 50. 20

Ibid,. hlm. 52 21

19

memberikan gambaran objek seperti apa yang bisa muncul dalam ranah visual dan memantik subjek untuk melihat film.

Mula-mula adalah para pemikir Lacanian untuk film awal yang berangkat dari Esai Fase Cermin untuk menjelaskan konten film dan imbasnya pada pengalaman menonton. Salah satu teoritisi film yang mengkristalkan konsep-konsep psikoanalisa dalam mengkaji sinema adalah Chriztian Metz, dalam esainya “The Imaginary Siginifier”. Metz mengatakan bahwa sinema itu menggunakan proses ketidaksadaran lebih dari medium artistik lainnya, konstruksi penandanya lebih ke imajiner.22 Imajiner yang dimaksud oleh Metz bisa dikategorikan menjadi tiga jenis. Pertama adalah pelekatan kata “fiksi” dan “fiktif” – film merupakan cerita imajiner yang direpresentasikan oleh kehadiran gambar yang absen dari objek dan juga orang-orang. Kedua adalah kealamian “imajiner” dari penanda sinematis karena film itu tergantung dari aktivitas perseptif (penglihatan, suara, dan persepsi akan gerakan yang tersusun melalui sekuen yang ada dalam film). Sedangkan cara ketiga memahami “imajiner”, Metz mereferensikan pada konsep “imajiner” dari Lacan yang terangkum dalam Esai Fase Cermin. Dengan kata lain, sinema itu berperan dalam tatanan simbolik dan operasi imajiner, dan analisis film yang berhasil haruslah menggunakan dinamika yang terjadi di antara dua hal tersebut.23

Menurut McGowan, para teoretisi film Lacanian awal ternyata hanya berkutat di fase imajiner saja. Mereka belum menyentuh the real. Bagi teoritisi film Lacanian awal, sinema mampu menipu penonton dan membuatnya terbawa oleh ideologi film.

22

McGowan, Todd. 2007. The Real Gaze: Film Theory after Lacan, New York: State University of New York., Hlm. 141

23

20

Kata Baundry, “the cinematic image acts as an imaginary deception, a lure blinding us to an underlying symbolic strutureand to the material cinematic apparatus”. 24 Sedangkan pendekatan Lacanian yang baru ingin merayakan kemampuan sinema untuk menggambarkan apa yang mampu merusak ideologi. Alih-alih merayu penonton untuk masuk ke dalam penjara simbolik, sinema mampu menunjukkan apa yang ada di balik penjara tersebut. Ia mampu menunjukkan kegagalan dan gap yang ada dalam ideologi dan struktur kekuasaaan.

Lalu apa yang mampu merusak tatanan ideologi dalam sinema? Jawaban yang ditawarkan oleh McGowan adalah the gaze atau objek a dalam sinema. Bila merujuk pada Lacanian awal, the gaze adalah kunci untuk memahami tipuan imajiner yang ada dalam sinema. Berbekal dari inilah, para teoretisi film Lacanian awal bertujuan untuk “combating the illusory mastery of the gaze with the elucidation of the underlying symbolic network that this gaze elides ”.25 Telaah lebih jauh tentang the gaze adalah tulisan Laura Mulvey dalam antologinya “Visual Theory and Narrative Cinema” tentang the gaze dan male spectatorship dalam film Hollywood dan kaitannya dengan sistem patriarkal. Menurut Mulvey, film klasik Hollywood memberikan akses pada penonton pria untuk berada di posisi sebagai mata kamera dan karakter utama, sedangkan karakter utama perempuan dalam film hanya menjadi objek yang dilihat.

Namun the gaze yang ditawarkan oleh Mc Gowan bukanlah the gaze dalam seperti yang dikemukakan Mulvey. Objet a adalah objek yang tidak bisa masuk dalam dunia bahasa atau dunia representasi. Lacan mengemukakan objet a untuk

24

Ibid,. Hlm. 3. 25

21

menunjukkan bahwa objek ini adalah objek yang tidak bisa dijabarkan. Ia adalah lawan dari Liyan, yang hilang dalam proses pemaknaan dan interpelasi ideologi.26 Bagi McGowan, sinema memiliki sisi radikal yang tidak bisa ditemui di dunia nyata. Jika sebelumnya proses menonton sinema diibaratkan seperti bermimpi karena ketika bermimpi subjek bisa mengatur kapan ia bangun, maka menurut Mc Gowan, sinema mampu menunjukkan objek, sesuatu yang traumatis yang membuat subjek terbangun. Ketika kita bermimpi, benda-benda dan hal-hal yang ada di dalam mimpi muncul dengan sendirinya. Seperti yang Lacan katakan, “In the field of the dream, we do not approach things, but things show themselves to.27 Bila dalam keseharian kita mampu menghindar untuk bertemu dengan objek a kecil, maka dalam mimpi objek a kecil tersebut bisa muncul. Jangan-jangan ketika kita terbangun, kita sedang akan menjumpai objek a kecil itu. Tetapi karena ia sangat traumatis, kesadaran kita tidak mampu untuk menanggungnya. Sama seperti mimpi, sinema juga mampu menunjukkan objek petit a, menunjukkan the gaze. Objek a kecil itu seperti perih yang membawa kenikmatan. Inilah yang ditawarkan oleh sinema, menjumpai kegetiran untuk merasakan kenikmatan.

Secara padat McGowan memberikan contoh-contoh film dari bagaimana teks film mengelola objek a ke dalam gambar. Pertama adalah “Sinema Fantasi”. Karya dari dua figur penting saat kehadiran sinema, Sergei Eisenstein dan Charlie Chaplin, menjadi contoh sinema didominasi oleh fantasi. McGowan mengatakan, Eisenstein menunjukkan kenikmatan berlebih (excessive enjoyment) melalui penggunaan

26

Ibid,. hlm. 6. 27

22

editing, sedangkan Chaplin melalui mise-en-scene yang ia konstruksi.28 Eisenstein menggunakan montase dalam sekuen penembakan prajurit Cossacks untuk menghadirkan dimensi kekerasan dari otoritas kekuasaan yang tidak bisa dijumpai dalam keseharian. Penggunaan teknik overlapped images dalam montase Eisenstein mengijinkan penonton untuk mengalami waktu filemis, melihat penambakan dengan durasi lebih lama dibanding bila kejadian tersebut berlangsung dalam kenyataan. Sedangkan Chaplin, terutama dalam karyanya Modern Times (1936), dianggap mampu menunjukkan luberan (excess) dalam produksi kapital. Hal yang meluber itu itu ditunjukkan melalui mise-en-scene, adegan saat tubuh Chaplin terjebak dalam mesin pabrik. Ideologi begantung pada excessive enjoyment yang secara pasti harus ditolak dan disembunyikan, tetapi sinema fantasi malah menunjukkan proses buka topengnya (unmasking). 29

Kedua adalah “Sinema Hasrat”. Bila dikaitkan ke ranah visual, subjek itu menghasratkan apa yang tidak terlihat oleh Liyan, dan hasilnya adalah sebuah pencarian yang tidak ada titik temunya. “Dalam pengalaman menghasrati, the gaze menjadi motivator kita untuk melihat walaupun the gaze tak nampak”.30 Sinema hasrat jelas berbeda dengan sinema fantasi. Bila sinema fantasi mencoba mengatasi hasrat melalui penciptaan fantasi, sinema hasrat malah memperlihatkan ketidakmampuan Liyan untuk memberikan the gaze melalui struktur filemisnya. Karena film ini tidak menghadirkan fantasi, terkadang ia meninggalkan sebuah ketidakpuasan pada diri penonton.

28

Ibid,. hlm. 38. 29

Ibid,. hlm. 42. 30

23

Salah satu contoh sinema hasrat ini adalah karya dari Agnes Varda, Cleo de 5 a 7 (1962). Objet a dihadirkan melalui adegan pembuka, pembacaan kartu tarot yang memegang kebenaran akan masa depan Cleo. Namun sepanjang cerita objek ini dihilangkan dan Cleo menjadi subjek berhasrat yang menginginkan Liyan memberikan kepastian akan kondisi dan penyakit yang ia derita. Selain itu adapula karya Vittorio de Sica, Ladri di biciclette (1948). Objek yang memantik penonton dan cerita film ini bergulir terletak pada sepeda. Menurut McGowan, sepeda merupakan jalan menuju fantasi kapital, sebuah janji manis bagi Antonio Ricci karena dengan sepeda ia mampu bekerja dan memberikan hidup sejahtera untuk keluarganya. Sayangnya sepeda itu dicuri hingga kemudian Antonio Ricci bertemu dengan kemustahilan seperti yang terlihat dalam scene saat ia di pasar gelap, berusaha merangkai onderdil sepeda yang dijual terpisah.

Ketiga adalah “Sinema yang Mengawinkan Hasrat dan Fantasi”. Sinema jenis ini menundukkan the gaze ke jalan ideologi, sehingga the gaze tidak tampak “liar. Penjinakan the gaze dalam film ini menunjukkan cara kerja ideologi. “Film-film jenis inilah yang menjadi sinema yang mendominasi dunia sekarang. 31Akar dari sinema jenis ini adalah film-film Hollywood, namun jenisnya bisa kita jumpai pada film-film turunan Hollywood baik yang komersial maupun yang independen. Menurut McGowan, sinema kawin silang ini mengijinkan penonton untuk menjumpai the gaze dalam posisi yang nyaman. Bila sinema fantasi dan sinema hasrat mampu menunjukkan lubang yang ada dalam ideologi, maka sinema ini mampu mendukung struktur ideologi dengan cara mengaburkan lubang tersebut. Sinema kawin silang ini

31

24

bisa saja menggambarkan hasrat, tetapi ending-nya selalu ada resolusi yang

fantasmatik.

Terakhir adalah “Sinema yang Menubrukkan Hasrat dan Fantasi”. Sinema ini

menghadirkan the gaze apa adanya, the gaze yang traumatis. Sinema yang menubrukkan antara fantasi dan hasrat terkadang adalah jenis sinema yang sukar

untuk ditonton. Kemampuannya menunjukkan the gaze pada penonton sehingga perasaan terteror muncul membuat sinema ini seakan “dijauhi”. Bila cinema of integration atau sinema yang mengawinkan fantasi dan hasrat akan membentuk subjek yang neurosis, subjek yang tahu bahwa Liyan, lebih khususnya ideologi, itu

lack, maka sinema ini seolah-olah ingin membuat subjek yang normal. Menurut

Freud, subjek yang normal adalah subjek yang mampu memeluk apa yang

membuatnya trauma. Subjek harus terjun langsung dan berhadapan dengan objek a

kecil sehingga ia bisa menjadi subjek yang normal. Sinema persimpangan mampu

menghadirkan objek a kecil itu. Dengan menunjukkan the gaze secara langsung,

sinema ini mampu menyemangati subjek untuk menemukan diri mereka sendiri

dengan cara yang istimewa. Ketika subjek sudah memeluk objek a kecil mereka,

maka subjek akan bebas dari belenggu yang mengekangnya. 32

Contoh yang ditawarkan oleh McGowan mengenai jenis-jenis film

berdasarkan treatment terhadap objek a menjadi pijakan saya untuk berhati-hati dalam memutuskan pemilihan objek a dalam film-film Nawi Ismail. Ketelitian

terhadap teks dibutuhkan karena ternyata objek a dalam film itu mampu menyaru dan

bahkan hanya muncul sepersekian detik dalam adegan pembuka. Meskipun penelitian

32

25

ini hanya menyasar pada satu sutradara, namun tidak menutup kemungkinan Nawi Ismail akan mencoba treatment yang berbeda dalam menghadirkan objek a.

3. Kritik Ideologi

Nasionalisme merupakan ideologi yang digunakan untuk menjadi pisau bedah untuk menganalisa film-film Nawi Ismail dalam penelitian ini. Menurut Stavrakakis, nasioanalisme memang menjadi hal yang dikonstruksi, namun setelahnya akan ada negosiasi untuk terus merumuskan ulang wacana ini. Apa yang membuat nasionalisme masih menjadi hal yang kuat, yang masih menjadi rumusan pembentukan identitas hingga sekarang ini? Uraian mengenai kritik ideologi dari Yannis Stavrakakis yang menitikberatkan pada konsep jouissance berikut akan membantu dalam memahami pentingnya nasionalisme dalam lini kehidupan.

Stavrakakis melacak darimana muasal kritik ideologi tradisi Lacanian Kiri dengan mengambil poin-poin pemikiran: pertama, menyandingkan teori Lacan dengan Castoriadis mengenai konstruksi sosial dan politik; kedua, mengambil konsep jouissance Laclau atas Lacan untuk menegosiasikan keterbatasan afeksi wacana; ketiga merujuk pada konsep ‘act’ dan pereversi Slavoj Zizek; yang kemudian dielaborasi dengan konsep ‘event’ dari Badiou. Berangkat dari tradisi Lacanian pada konsep pembentukan subjek (Real, Imajiner, dan Simbolik), Stavrakakis kemudian menekankan sisi pengabaian ‘disavowal’ dari para pemikir yang telah disebut di atas, kemudian ia menawarkan beberapa konsep yang bisa dipakai oleh Lacanian Left.

26

Castoriadis bisa disebut sebagai pewaris Lacan dan yang pertama menggunakan

konsep Lacan dalam tradisi kiri. 33 Realitas masyarakat bagi Lacan adalah tidak lebih dari montase yang simbolik dan yang imajiner (seminar 16 November 1966),

artikulasi dari penanda-penanda yang dibuat secara imajiner-fantasmatis. 34 Baik Lacan dan Castoriadis sepakat bahwa semua yang ada dalam masyarakat ini adalah

konstruksi sosial. Yannis menambahkan kesamaan mereka dalam melihat konstruksi

sosial ini bahwa individu sosial, subjek sosial, pada dasarnya ada karena konstruksi

sosial.35 Penggarisbawahan pada konstruksi sosial ini pula yang dipakai oleh Laclau dan Mouffe untuk melihat bagaimana wacana bekerja di masyarakat.

Meskipun Lacan dan Castoriadis sepakat adanya konstruksi sosial, namun

mereka memilih untuk berbeda jalan. Yannis mencatat bahwa sikap Castoriadis yang

mengingkari adanya real dalam proses identifikasi politik membuatnya memperkenalkan konsep kontinuitas makna, yang menjadi dasar dari sumber

kreatifitas.36 Keduanya memang sepakat adanya proses dari luar (outside) dan dari dalam (inside) dalam proses identifikasi. Sisi luar itulah konstruksi sosial, yang baik Lacan dan Castoriadis beranggapan sama-sama memiliki batas. Namun ketika

membicarakan sisi dari dalam, Stavrakakis menyatakan bahwa Castoriadis

mereduksinya sebagai sesuatu yang esensialis. Padahal bagi Lacan, sisi dari dalam ini

menunjukkan sebuah ketidakmungkinan penjembatanan antara real dan simbolik.

33

Stavrakakis, Yannis. 2007. Lacanian Left: Psychoanalysis, Theory, Politics. New York: State University of New York Press, Hlm. 37. Tambahan dari Yannis, Castoriadis pertama kali menggunakan konsep Lacan untuk teori sosial dan politik pada tahun 1960-an. Ia mendirikan grup Socialisme ou barbarie yang dekat dengan Lacanisme.

34

Ibid,. Hlm. 42. 35

Ibid,. Hlm. 43. 36

27

Bagi Lacan, sisi real ini yang membuat subjek menjadi subjek yang lack. Kreatifitas bagi Lacan sendiri adalah cara untuk membekukan ketidakmungkinan real (lost/ impossible real) – sebuah jouissance yang dikorbankan ketika subjek memasuki dunia bahasa, melalui pengartikulasian need ke demand.37 Lacan menambahkan bahwa tidak ada kreasi tanpa alienasi, dengan kata lain, tidak ada sebuah kontruksi tanpa membuat (subjek) teralienasi. Sehingga, Stavrakakis kemudian menggarisbawahi bahwa tema lack menjadi penting dalam Lacanian Left. Upaya Stavrakakis dalam menjabarkan kreativitas Castoriadis, sebaiknya tidak dianggap sebagai sebuah upaya untuk menjadikannya sebagai antithesis dari teori Lacan atau Lacanian Left. Bagi Stavrakakis, pentingnya konsep Castoriadis adalah dimensi kritik radikal dan aksi politis transformatif yang tidak bisa diabaikan.38

Adalah Ernesto Laclau dan Chantall Mouffe, dua pemikir yang menggunakan konsep Lacanian dalam tradisi kiri untuk melihat bagaimana wacana dan hegemoni bekerja di masyarakat. Namun Stavrakakis mencoba mengelaborasi lebih jauh pemikiran Laclau pribadi karena ia lebih mendedikasikan diri menggunakan konsep Lacan bila dibandingkan dengan Mouffe. Stavrakakis membuat beberapa poin penting mengapa pemikiran Laclau dan Mouffe bisa diterapkan dalam melihat wacana di masyarakat. Pertama, gagasan pada adanya kontruksi sosial dalam masyarakat, hal yang sama dikemukakan Lacan (dan Castoriadis). Konsep Lacan yang dikelola oleh Laclau dan Mouffe membantu untuk konstruksi sosial dan institusi politik, aparatus yang dielaborasi lebih jauh untuk melihat persinggungan antara teori

37

Ibid,. Hlm. 48. 38

28

wacana dan psikoanalisa.39 Beberapa apropriasi konsep Lacan yang digunakan Laclau dan Mouffe adalah ‘nodal points’ (Lacan menyebutnya sebagai ‘point de capiton’)

serta logika persamaan (‘equivalence’) dan pembedaan (‘difference’) dari ‘metafor’

dan ‘metonimi’. Kedua, Laclau dan Mouffe tidak menyangkal adanya real. Menurut

Stavrakakis, mengiyakan real membawa pemikiran Laclau dan Mouffe pada

karakteristik negatif dan positif yang dimiliki oleh tatanan real. Stavrakakis

menggarisbawahi, real yang tidak bisa direpresentasikan memindahkan sisi subjektif

dan identitas objektif, dan di sisi lain kita memiliki realitas sosial-politik, ranah

konstruksi yang mencoba untuk menundukkan sisi real ini.40

Dimensi negatif real adalah potensinya untuk menunjukkan batas wacana dan

indeks dari dislokasi. Stavrakakis menambahkan, ‘batas-batas wacana’ (limits of

discourse), sering diasosikan dengan ketidaklengkapan identitas ala

post-structuralism, ‘kemustahilan masyarakat’ dari Laclau, dan ‘lack pada Liyan’ dari

Lacan.41 Kemudian kata Stavrakakis, sisi positif pertama dari real adalah kehadiran penanda kosong (empty signifiers) dan objet petit a. Dalam pemikiran Laclau

mengenai dislokasi, kata Yannis, pertemuan dengan real tidak hanya menyisakan

pengalaman traumatis, tetapi juga kemungkinan untuk kreasi dan pengartikulasian

kembali kondisi sosial dan politik.42 Inilah sisi produktif dari real.

Stavrakakis juga menambahkan adanya perjalanan fantasi ke symptom,

sebagai bentuk dari dimensi positif real yang kedua. Sisi positif ini berangkat dari

39

Ibid,. Hlm. 68 40

Ibid,. Hlm. 69. 41

Ibid,. Hlm. 73. 42

29

konsep jouissance dimana Lacan mengatakan bahwa “jouissance adalah kenikmatan didalam kesengsaran, kepuasan dalam ketidakpuasan”.43 Mengenai penggunaan analisa Lacanian untuk ideologi, Stavrakakis menekankan pada:

Kesuksesan dari nodal point tidak semata terletak pada kemampuan efek wacana yang terletak pada janji akan jouissance yang diimaginasikan (fantasi); tetapi tergantung pada kemampuannya untuk memanipulasi kenikmatan simptomatis tertentu yang memiliki kemampuan sebagai social sinthome. 44

Struktur dari fantasi dan symptom, bila dibaca lebih detil, akan membawa kita pada mode-mode jouissance yang terkadang sulit untuk “dibahasakan” karena sifatnya yang terlahir dari real, tatanan yang sulit digapai oleh wacana. Menurut Stavrakakis, Laclau belum memperhitungkan jouissance dalam proses identifikasi politik hingga akhirnya ia menanyakan dalam sebuah jurnal mengenai posisi jouissance sebagai political factor.45 Dan perdebatan bergulir, sehingga nantinya ajuan Stavrakakis dan partner-nya, Glynos, untuk menekankan pentingnya jouissance, sekaligus afeksi dalam analisia dan kritik ideologi.

Ketiga adalah Slavoj Zizek yang Stavrakakis sebut sebagai endorser teori Lacan dalam kritik ideologi. Kata Stavrakakis, konsep dari Laclau dan Lacan itu penting untuk reorientasi kritik dan teori politik, namun ia akan menjadi kabur ketika berhadapan dengan pertanyaan, “what is to be done?” dan “how?”. Formulasi dari Badiou mengenai ‘event’ dan nantinya dari Zizek dengan ‘act’, akan

43

Ibid,. Hlm. 78. 44

Ibid,. Hlm. 81. 45

30

memperkenalkan kembali dimensi radikal, bahkan ex-nihilo, perubahan sosial-politik dalam ranah demokrasi sekarang ini yang kurang memuaskan.46

Kritik Stavrakakis atas Zizek tertuju pada pilihan ‘aksi’ (‘act’) Antigone sebagai contoh dari subjek politik radikal. Menurut Stavrakakis, pilihan Zizek pada

aksi Antigone justru memiliki karakteristik merusak atau melumpuhkan.47 Bagi

Stavrakakis, justru Sophocles –lah yang memiliki karakteristik radikal. Penulis

naskah, baik tragedi maupun komedi, yang memiliki asumsi dan menuliskan kembali

kritik sosial-politik radikal, membuat kembali masyarakat demokratis melalui seri

penindakan kembali sisi politis-estetis sebagai bagian dari premis politik-etis.48

Pilihan Zizek untuk menggarisbawahi subjek yang didorong hasrat, tindakan

Antigone untuk bunuh diri, tanpa memberitahukan apa yang terjadi setelahnya,

dianggap sebuah tindakan abai. Zizek justru menjauh dari penekanan Lacan akan

pentingnya tatanan simbolik, bahkan setelah subjek menjumpai hasratnya. Kritik

Stavrakakis tidak hanya berhenti di sana. Ia juga mengkritik konsep pereversi dari

Zizek, “I am aware …, but nevertheless…” yang digunakan dalam kritik ideologi Zizekian. Kata Stavrakakis, Zizek justru mengingkari karakteristik real yang memiliki dimensi negatif dan positif. 49

Yang harus dipertimbangkan kemudian adalah tempat enjoyment dan tubuh dalam demokrasi. 50 Tawaran Stavrakakis untuk mempertimbangkan space dan spatiality, mengutip dari Margaret Kohn, bahwa space tidak hanya berfungsi sebagai

46

Ibid,. Hlm. 109. 47

Ibid,. Hlm. 124. 48

Ibid,. Hlm. 129. 49

Ibid,. Hlm. 134 50

31

kontrol sosial, tetapi juga bisa dilihat setiap grup politik, baik kanan dan kiri, fasis

dan demokratis – selalu menggunakan space untuk memasukkan bahasa, simbol, gagasan, dan rangsangan politik. 51 Selain mengutarakan untuk menggunakan spatialisasi dalam melihat ideologi bekerja, Stavrakakis juga menyarankan untuk

mempertimbangkan kembali jouissance, terlebih pada feminine jouissance, penikmatan yang tidak dapat direngkuh oleh yang simbolik tetapi dapat ditangguhkan

dengan cara menerima lack itu sendiri. Jouissance inilah yang tidak dibahas oleh Zizek ketika membahas tindakan radikal dalam ranah politik. 52

Terakhir adalah kunjungan Stavrakakis pada teori Alain Badiou. Bila Zizek

lebih menekankan pada kualitas negatif dari real, maka Badiou justru berusaha untuk

menegosiasikan dua dimensi negatif dan positif tersebut. Pertama-tama, Stavrakakis

mengajukan konsep ‘peristiwa’ (‘event’), konsep aparatus yang harus diketahui

terlebih dahulu. ‘The event’, kata Stavrakakis, merujuk pada jeda yang me-destabilisasi artikulasi diskursif tertentu, urutan yang sudah ada sebelumnya, atau

dalam istilah Badiou disebut ‘situasi’. 53 Posisi subjek dalam skema yang diajukan Badiou adalah pembawa ‘yang loyal’ terhadap proses kebenaran (truth), seseorang

menjadi subjek setelah ia bisa menjalani proses truth tersebut. 54 Dimensi negatif itu bisa hadir sebelum dan sesudah ‘the event’ sebagai bagian dari keterbatasan truth.

Menurut Stavrakakis, perbedaan antara ‘tindakan’ dari Zizek dan ‘peristiwa’

dari Badiou terletak pada: pertama dalam pemikiran Badiou terdapat momen setelah

51

Ibid,. Hlm. 144 52

Ibid,. Hlm. 144. 53

Ibid,. Hlm. 152. 54

32

peristiwa, inilah yang tidak dikemukakan Zizek; Kedua, sisi paling penting untuk

orientasi Lacanian Left adalah karakter lokal yang dimiliki peristiwa yakni hadirnya momen setelah peristiwa, sebagai hal yang tidak murni dan membutuhkan n

egosiasiuntuk menghindari bencana.55 Kata Stavrakakis, penekanan pada proses negosiasi tersebut terjembatani oleh konsep ‘situationness’ yang dikemukakan oleh Laclau. Stavrakakis menggarisbawahi bahwa ‘situationness’ menyiratkan perlunya

positifisasi melampuai situasi dislocation, sedangkan ‘eventness’ akan menyatu dengan prinsip pembaruan positifisasi ini melampaui bujukan dari tindakan/ peristiwa

menakjubkan (miraculous).56

Jabaran Stavrakakis mengenai skema ala Badiou, penekanan pada keloyalan

terhadap ‘eventness’ justru mengimplikasikan revolusi demokratis secara permanen

dalam etos politik kita, hasrat skeptis yang harus di re-inscribed dalam tiap aksi politis.57 Kedua hal tersebut, event-ness dan situationness harus dipahami dalam interelasi konstitutifnya atas kondisi kemungkinan/ kemustahilan pada tiap aksi

transformasi politis. Hal ini, kata Stavrakakis sejalan dengan yang dikemukakan

Miller dalam Zizek 20041: 103: ‘Psikoanalisa itu subversif karena ia mendukung

sikap tidak percaya pada gagasan dan institusi resmi – tapi bukan revolutionary, karena ia juga tidak percaya pada gagasan idealistis akan masa depan cemerlang

paska tindakan revolusioner.’58

55

Ibid,. Hlm. 156. 56

Ibid,. Hlm. 156 – 157. 57

Ibid,. Hlm. 157. 58

33

Kerangka berpikir yang ditawarkan oleh Stavrakakis semacam inilah yang akan membantu saya dalam berhati-hati untuk tidak jatuh pada sisi judgmental ketika menilai film-film Nawi. Sehingga bila hal ini diterapkan untuk membaca film-film Nawi Ismail, terutama film-film komedinya yang sarat dengan gugatan terhadap hegemoni bangsa, maka bukan jenis perlawanan itu yang akan ditonjolkan, tetapi lebih pada bagaimana dinamika wacana nasionalisme dihadirkan. Tujuannya bukan untuk mengubah, tetapi untuk mencari tahu hal-hal apa yang dituliskan dan dituliskan ulang mengenai identitas kebangsaan itu sendiri.

H. Metode Penelitian

34

atau pilihan bacaannya. Kedua adalah indeks informatif (informative index), yang mana memiliki peranan penting dalam deskrisi ruang-waktu dan tidak membutuhkan interpretasi simbolis atau solusi dari sebuah misteri.

Langkah kedua adalah mencari objet a dalam film dengan konsep yang ditawarkan oleh Todd McGowan. Dalam film, hasrat merupakan hal yang mampu menggerakkan alur film. Ketika simptom sudah dapat dilihat, maka identifikasi hasrat dalam film bisa ditetapkan. Hasrat itu selalu identik dengan hal-hal yang merana. Ia merupakan sebuah pertanyaan yang bisa dilihat sepanjang alur film. Setelah hasrat diperoleh, identifikasi fantasi bisa dilakukan. Fantasi merupakan cara untuk menjawab hasrat. Fantasi bisa berupa resolusi dalam film.

Terakhir adalah membaca wacana nasionalisme dalam film-film yang semula sudah dianalisis. Pembacaan ini akan merangkum macam-macam fantasi yang ditemukan dalam analisis sebelumnya. Penjabaran fantasi ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana dinamika pembentukan identitas nasional dalam film Nawi Ismail diperlihatkan.

I. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab. Pertama adalah Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Tema Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Pentingnya Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritis, dan Metode Penelitian.

35

memberikan gambaran besar mengenai film di Indonesia dan efeknya untuk masyarakat, negara, dan pasar.

Bab tiga adalah Narasi dan Objek a dalam Film Nawi. Paparan analisa ketujuh film Nawi Ismail (si Pitung, Mereka Kembali, Ratu Amplop, Samson Betawi, Benyamin Tukang Ngibul, 3 Janggo, dan Memble tapi Kece) dimulai dari membedah narasi dengan menjabarkan peritiswa yang terjadi dalam film. Setelahnya analisisi mencari objet a dalam narasi film dilakukan dengan teori dari Todd McGowan. Objet a sendiri adalah jalan untuk melihat fantasi dan hasrat dihadirkan dalam film.

36 BAB II

NAWI ISMAIL DALAM PETA SEJARAH FILM INDONESIA

Dalam penelitian akademis, nama Nawi Ismail tidak setenar nama Usmar

Ismail selaku Bapak Perfilman Indonesia ataupun Nya Abbas Akup yang dianggap

sebagai pelopor film komedi di Indonesia. Padahal, eksistensinya dalam industri film

Indonesia bisa dilacak sebelum kemerdekaan. Hingga sekarang, produk-produk yang

dibuat oleh Nawi Ismail, terutama film-film komedi dengan Benyamin Sueb sebagai

aktor utamanya, masih bisa dinikmati di kanal Youtube dan mendapatkan komentar

positif dari pelaku jagad maya. Oleh sebab itu, pemosisian Nawi Ismail dalam

perkembangan sinema Indonesia saya rasa penting untuk memberikan konteks

historis dan biografis sebelum memasuki analisis tekstual yang lebih mendalam.

Dalam bab ini, keaktifan Nawi Ismail dalam proses kreatif industri film di Indonesia

akan dibabakkan mengikuti periodisasi peristiwa politik Indonesia. Apa yang Nawi

lakukan dan film apa saja yang diproduksi Nawi pada masing-masing era akan

dijabarkan.

A. Mencicipi Produksi Film di Hindia Belanda

Pasar “gambar bergerak” atau yang lumrah kita sebut sebagai film sekarang

ini hadir sejak tahun 1896. Menurut Dafna Ruppin, pembawa gambar bergerak dan

teknologi produksinya ke tanah koloni bernama Talbot, pemilik studio foto di

Batavia. Gambar bergerak pertama kali diperlihatkan di Hindia Belanda pada 11

37

bulan saja dari distribusi gambar bergerak pertama kali di Eropa oleh Lumiere

Bersaudara di Café Salon, Perancis. Peristiwa ini juga menjadi penanda penting

karena Talbot juga memperkenalkan teknologi scenimatograph yang dipatenkan oleh

Lumiere bersaudara sekaligus menunjukkan rekaman gambar pertama mengenai

situasi jalanan Batavia yang ia rekam sendiri.

Talbot kembali menunjukkan gambar hidup pada publik pada pertengahan

Maret 1897 di Surabaya. Ia tak hanya menyajikan pemandangan lokal Batavia

seperti: trem di Rijskwijk (sekarang jalan Veteran), orang-orang pribumi yang sedang

mandi, rekaman di kebun binatang Batavia, tetapi juga membawa film impor yang

Ruppin duga sebagai film dari Melies. 59 Talbot membawa film-film dan rekaman

yang ia miliki berkeliling pulau Jawa. Kemudian ia singgah di Medan dan Binjai pada

bulan November dan Desember 1897. 60 Setelah Talbot, beberapa pengusaha lain juga

melakukan penayangan secara berkeliling. Bedanya, perusahaan ini selalu

menempatkan penayangan gambar bergerak bersamaan dengan bentuk seni yang lain.

Beberapa nama perusahaan tersebut diantaranya: The Ripograph or Giant

Cinematograph at Harmston’s Circus, Miss Meranda’s Kinematograph and

Gramophone, Victoria Parsi Theatrical Company dan the Cinematograph, Magician

Carl Hertz’s Cinematographe.

Meskipun di penghujung abad 19 pasar gambar bergerak telah tercipta, namun

khalayaknya hanya kalangan elit saja. Baru pada peristiwa pemutaran rekaman

59

Ruppin, Dafna. The Komedi Bioscoop: The Emergence of Movie-going in Colonial Indonesia, 1896 – 1914, Hlm. 227. Disertasi Ruppin ini merupakan bagian dari Creative Commons Atrribution 3.0. yang dipublikasikan pada tahun 2015.

60

38

inaugurasi Ratu Wilhemina pada 1889 di Batavia, yang disebut oleh Misbach Yusa

Biran, sebagai kedatangan film pertama kali di Hindia Belanda, bumi putera bisa

merasakan perjumpaan dengan gambar bergerak. Salah satu artikel menyebutkan

“Orang-orang Jawa hanya mengetahui Ratu dari potretnya dan sekarang terima

kasih kepada temuan ini (gambar bergerak), beliau bisa hadir di hadapan mereka

secara utuh”.61 Rekaman inaugurasi Ratu Wihelmina ini juga dibawa ke kota-kota koloni. Kehadiran bumi putera dalam penayangan ini menegaskan intrik sosial

antarras. Saat penayangan di Surabaya, pelajar-pelajar HBS yang kebanyakan

merupakan orang-orang elit, memprotes bumi putera yang membuat suara gaduh saat

rekaman tersebut diputar. Mereka berkata, “hanya orang kurang ajar membuat suara

seperti itu”. Blow up media massa setelah penayangan inaugurasi Ratu Wilhelmina,

ditambah dengan kehadiran penonton lokal yang turut disorot oleh media,

menjadikan penayangan ini sebagai sebuah momentum penting.

Kerajaan Belanda mengambil sikap dan mulai memanfaatkan kehadiran

teknologi gambar bergerak ini dimulai pada tahun 1899. Pertama Belanda memiliki

anak perusahaan yakni American Mutoscope dan Biograph Company yang mulai

memasarkan produknya di tanah koloni. Kedua adalah pengambilan kebijakan bahwa

hanya gambar dan tema yang relevan dengan orang Belanda sebagai subjek dalam

film. Ketiga, Belanda mulai mengontrol pertunjukan gambar bergerak seperti harga

tiket, keamanan publik, dan moral konten filmnya. Terakhir adalah pembagian tempat

61

39

duduk penonton yang dibagi menjadi, “pribumi”, “Eropa”, dan “Foreign Orientals”.62

Persebaran gambar bergerak tak lepas dari sejarah pertumbuhan kota-kota di daerah koloni. Kota-kota urban seperti Batavia, Surabaya, Semarang, dan Medan menjadi saksi pembuatan gedung tonton tetap atau bioskop. Kehadiran kaum terpelajar bumi putera yang turut menyaksikan permulaan budaya gambar bergerak di Indonesia kolonial juga menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan bibit sinema ini. Penduduk koloni sendiri tidak hanya menonton film-film dokumenter, seperti rekaman dari Talbot, tetapi juga film cerita. Para pengusaha megimpor film-film cerita dari luar, hingga pemerintahan Belanda sempat turun tangan membuat kebijakan edaran menekankan, menekankan pada kepatutan konten film untuk bumi putera yang dianggap masih “di bawah” orang Eropa.

Teknologi pembuatan gambar telah dipasarkan. Kerajaan Belanda turut serta dalam proses perekaman, yakni dengan mengambil objek-objek di tanah koloni sebagai arsip. Meskipun teknologi pembuatan film telah tersebar di kota-kota besar, namun Biran sendiri mencatat bahwa momen penting di tanah koloni ya