II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Karakteristik Morfologi Escherichia coliBakteri E. coli merupakan spesies dengan habitat alami dalam saluran pencernaan manusia maupun hewan. E. coli pertama kali diisolasi oleh Theodor Escherich dari tinja seorang anak kecil pada tahun 1885. Bakteri ini berbentuk batang, berukuran 0,4-0,7 x 1,0-3,0 µm, termasuk gram negatif, dapat hidup soliter maupun berkelompok, umumnya motil, tidak membentuk spora, serta fakultatif anaerob (Gambar 1) (Carter & Wise 2004).

Gambar 1. Morfologi E. coli (Sumber: Kunkel 2009)

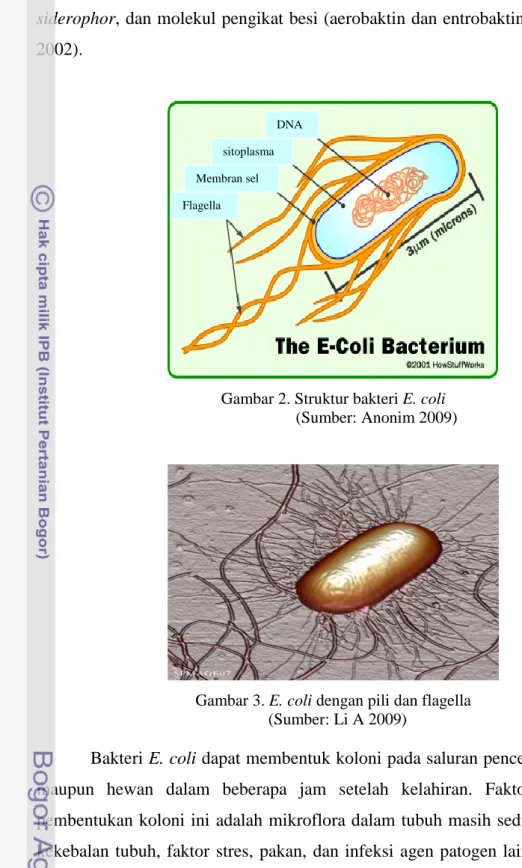

Struktur sel E. coli dikelilingi oleh membran sel, terdiri dari sitoplasma yang mengandung nukleoprotein (Gambar 2). Membran sel E. coli ditutupi oleh dinding sel berlapis kapsul. Flagela dan pili E. coli menjulur dari permukaan sel (Gambar 3) (Tizard 2004). Tiga struktur antigen utama permukaan yang digunakan untuk membedakan serotipe golongan E. coli adalah dinding sel, kapsul dan flagela. Dinding sel E. coli berupa lipopolisakarida yang bersifat pirogen dan menghasilkan endotoksin serta diklasifikasikan sebagai antigen O. Kapsul E. coli berupa polisakarida yang dapat melindungi membran luar dari fagositik dan sistem komplemen, diklasifikasikan sebagai antigen K. Flagela

E. coli terdiri dari protein yang bersifat antigenik dan dikenal sebagai antigen H.

siderophor, dan molekul pengikat besi (aerobaktin dan entrobaktin) (Quinn et al.

2002).

Gambar 2. Struktur bakteri E. coli (Sumber: Anonim 2009)

Gambar 3. E. coli dengan pili dan flagella (Sumber: Li A 2009)

Bakteri E. coli dapat membentuk koloni pada saluran pencernaan manusia maupun hewan dalam beberapa jam setelah kelahiran. Faktor predisposisi pembentukan koloni ini adalah mikroflora dalam tubuh masih sedikit, rendahnya kekebalan tubuh, faktor stres, pakan, dan infeksi agen patogen lain. Kebanyakan

E. coli memiliki virulensi yang rendah dan bersifat oportunis (Songer & Post

2005). Ditjenak (1982) melaporkan bahwa E. coli keluar dari tubuh bersama tinja dalam jumlah besar serta mampu bertahan sampai beberapa minggu. Kelangsungan hidup dan replikasi E. coli di lingkungan membentuk koliform.

sitoplasma

Membran sel Flagella

E. coli tidak tahan terhadap keadaan kering atau desinfektan biasa. Bakteri ini

akan mati pada suhu 600 C selama 30 menit.

2.1.1. Klasifikasi

Klasifikasi E. coli menurut Songer dan Post (2005) adalah sebagai berikut: Kingdom : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Gamma Proteobacteria Ordo : Enterobacteriales Famili : Enterobacteriaceae Genus : Escherichia

Spesies : Escherichia coli

Berdasarkan perbedaan serotipe dan virulensi, strain E. coli patogen yang menyebabkan penyakit pada saluran pencernaan dibedakan menjadi enam golongan, yaitu enterotoksigenik (ETEC), enteroinvasif (EIEC), enteropatogenik (EPEC), enterohemorhagik (EHEC), enteroagregatif (EAEC), dan nekrotoksigenik (NTEC) (Sommer et al. 1994).

Golongan ETEC merupakan penyebab diare enterotoksigenik pada mamalia, seperti anak sapi, anak babi, dan anak domba. Gejala klinis yang terjadi antara lain diare, dehidrasi, asidosis, bahkan kematian (Hanif et al. 2003). Faktor virulensi yang digunakan untuk identifikasi ETEC adalah enterotoksin dan antigen pili (fimbriae). Enterotoksin ETEC berupa toksin labil panas (heat-labile

toxins/ LT) dan toksin stabil panas (heat-stabile toxins/ ST). ETEC dapat

menghasilkan satu atau dua enterotoksin tergantung pada plasmid (massa DNA ekstra kromosom). Makhluk hidup yang terinfeksi bakteri mengandung kedua plasmid biasanya mengalami diare yang lebih berat dan lebih lama. Enterotoksin akan diabsorbsi oleh sel epitel yeyunum dan ileum serta dapat merusak motilitas usus sehingga memfasilitasi keberadaan ETEC di dalam lumen usus (Salyers & Whitt 1994).

ETEC yang mempunyai antigen perlekatan K99 merupakan penyebab utama diare neonatal dan kematian anak sapi (Supar et al. 1998). ETEC K99

dapat terdeteksi pada hari kedua sampai hari kelima dari ulas rektal anak sapi yang menderita diare dan tidak ditemukan lagi pada anak sapi yang diare setelah lebih dari lima hari (Supar 1986). Adapun faktor yang mempengaruhi infeksi ETEC pada inang, yaitu umur, pH lambung, dan kehadiran antibodi spesifik terhadap permukaan antigen ETEC (Supar 2001).

2.1.2. Patogenesa Infeksi ETEC

Mekanisme infeksi ETEC di dalam tubuh, yaitu ETEC menempel pada sel enterosit melalui pili (fimbriae). ETEC kemudian berproliferasi dan berkolonisasi pada mukosa usus sehingga terjadi peningkatan jumlah ETEC di dalam saluran pencernaan dan muncul lesio. Diare terjadi karena dinding usus mengalami kerusakan dan menghalangi reabsorbsi cairan (Biowey & Weaver 2003).

ETEC memproduksi enterotoksin heat labile toxin (LT) atau heat stable

toxin (ST) (Sommer et al. 1994). Menurut Ganong (2002), toksin akan berikatan

dengan reseptor dan masuk ke dalam sel. Toksin stabil bekerja mengaktivasi guanilat siklase sehingga menyebabkan akumulasi cairan dan elektrolit di dalam lumen usus serta memblokade absorbsi. Toksin labil akan mengikat ribose adenosin difosfat (ADP) sehingga menghambat kegiatan GTPase (pemecah protein G). Akibatnya, protein G ini meningkat dan merangsang adenilil siklase sel epitel yang berkepanjangan sehingga menyebabkan peningkatan jumlah adenil monofosfat (AMP). Peningkatan AMP akan menyebabkan peningkatan sekresi sel-sel kelenjar di dalam usus, yaitu merangsang seksresi Cl- (hipersekresi) dengan membuka saluran klorida pada sel kripta dan menghambat absorbsi Na+ dari lumen ke dalam sel epitel usus. Peningkatan kadar elektrolit dan air di dalam lumen usus menyebabkan diare.

Diare merupakan gejala gangguan pencernaan yang ditandai dengan pengeluaran feses dalam jumlah melebihi normal, konsistensi cair, dan frekuensi pengeluaran yang melebihi normal. Feses dikeluarkan oleh penderita tanpa kesulitan karena terjadi peningkatan peristaltik usus (Ganong 2002). Frekuensi diare pada anak sapi berhubungan dengan keadaan imunodefisiensi neonatus. Imunodefisiensi pada anak sapi disebabkan oleh kegagalan transfer kekebalan pasif pada neonatus akibat tidak diberi kolostrum atau diberi susu berkualitas

rendah, belum optimalnya kemampuan absorbsi dari epitel usus, populasi terlalu padat, sanitasi buruk, stres akibat perubahan pakan, higiene pakan, panas, dan perubahan lingkungan (Khan & Khan 1996), serta kurangnya respon imun dan mikroflora intestinal. Anak sapi yang diare terus-menerus akan memperlihatkan gejala klinis berupa lemas, lesu, tidak mau menyusu, daerah di sekitar perineal kotor oleh feses, mukosa mulut kering, pucat, kebiruan, turgor kulit jelek, dan dapat menimbulkan kematian (Setiawan et al. 1983).

Cairan yang diseksresikan oleh kelenjar mukosa usus mengandung banyak NaHCO3 sehingga ion Na+ dan HCO3- akan ditarik dari darah, akibatnya derajat asam (pH) darah menurun dan terjadi asidosis. Asidosis yang ditimbulkan oleh keadaan ini akan menyebabkan kolapsnya sistem peredaran darah yang segera diikuti shock dan kematian (Subronto 1985).

2.2. Sapi Friesian Holstein

Sapi merupakan hewan ternak sebagai sumber daging, susu, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya (misalnya upacara agama). Sapi menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging, 95% kebutuhan susu, dan 85% kebutuhan kulit di dunia (Ismail 2008).

Sapi Friesian Holstein (FH) berasal dari Belanda Utara dan Friesland Barat. Bangsa sapi ini dikembangkan dari sapi liar Bos taurus. Sapi FH murni mempunyai ciri-ciri berwarna belang hitam putih, ada juga berwarna merah putih dengan batas warna yang jelas. Sapi FH merupakan sapi perah dengan produksi susu tertinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa sapi perah lainnya dengan kadar lemak susu rendah (3-7%). Dewasa kelamin sapi ini lambat, umur pertama kali dikawinkan berkisar antara 15-18 bulan. Anak sapi FH neonatus memiliki berat badan berkisar antara 35-45 kg (Sudono 1999). Berat badan sapi FH betina dan jantan dewasa masing-masing sekitar 625 kg dan 900 kg. Umumnya terdapat warna putih berbentuk segitiga pada dahi, kaki bagian bawah dan rambut di bagian ekor berwarna putih, bertanduk pendek serta mengarah ke depan (Gambar 4). Sapi FH bersifat jinak dan tenang sehingga mudah untuk ditangani (Anonim 2008).

Klasifikasi sapi perah menurut Tyler dan Ensminger (2006) adalah sebagai berikut: Kingdom : Animalia Filum : Chordata Subfilum : Vertebrata Kelas : Mamalia Ordo : Artiodactyla Subordo : Ruminansia Famili : Bovidae Genus : Bos Spesies : Bos taurus

Sapi FH mempunyai adaptasi lingkungan yang baik pada dataran tinggi (sekurang-kurangnya 700 m di atas permukaan laut), pada temperatur berkisar antara 16-24 0C dan curah hujan sekitar 2000 mm/ tahun. Produksi susu sapi FH tidak berselisih jauh dibandingkan dengan negara asalnya bila suhu lingkungan sejuk yaitu pada suhu 18,3 0C dengan kelembaban udara 55%. Produksi susu rata-rata sapi FH dapat mencapai 6360 kg/ tahun (Sutardi 1983). Sapi perah akan mengalami cekaman panas yang berakibat pada menurunnya produktivitas jika berada di lokasi yang memiliki suhu tinggi dan kelembaban udara yang tidak mendukung (Anonima 2009).

Gambar 4. Sapi perah jenis Friesian Holstein (Sumber : Anonim 2008)

2.2.1. Sistem Pencernaan Sapi Neonatus

Saat dilahirkan, ruminansia pada umumnya memiliki lambung depan yang kecil dan belum berfungsi. Lambung depan yang terdiri dari rumen, retikulum, dan omasum, hanya menempati 30% dari keseluruhan lambung (Triakoso 2008). Perkembangan lambung pada ruminansia muda dibagi ke dalam empat tahap, yaitu tahap baru lahir (0-24 jam), tahap pre-ruminan (1 hari-3 minggu), tahap transisi (3-8 minggu), serta tahap sebelum dan sesudah penyapihan (8 minggu- dewasa) (Leek 1993). Tahap pre-ruminan, pakan cair akan masuk melalui

oesophageal groove, yang dapat menutup. Penutupan oesophageal groove

merupakan refleks yang diaktifkan oleh adanya gerakan menyusu dari anak neonatus. Makanan dari esofagus langsung masuk ke dalam abomasum tanpa melalui lambung depan (Imran 2010).

Abomasum secara fisik dan biokimiawi mampu mencerna bahan pakan utama anak sapi yaitu susu. Abomasum mensekresi renin pada masa pre-ruminan. Renin adalah enzim proteolitik dan berfungsi memecah susu menjadi kasein dan

whey. Whey masuk ke dalam duodenum dalam waktu lima menit setelah minum

susu, sedangkan kasein akan tetap berada di dalam abomasum. Kasein didegradasi secara bertahap oleh renin atau pepsin serta asam klorida. Pencernaan protein ini akan berlangsung selama 24 jam. Pencernaan dilanjutkan di dalam usus oleh enzim-enzim seperti tripsin, kimotripsin dan karbopeptidase yang disekresikan oleh pankreas serta peptidase lain yang disekresi oleh usus. Asam amino yang terbentuk diabsorbsi di dalam usus halus, terutama pada yeyunum (Ruckebusch et

al. 1983).

Perubahan renin menjadi pepsin di dalam abomasum dipengaruhi faktor umur. Semakin dewasa anak sapi, maka pepsin yang terbentuk semakin banyak. Aktivitas pepsin masih rendah pada anak sapi yang berumur kurang dari tiga minggu. Peningkatan jumlah pepsin terjadi jika anak sapi mulai mengkonsumsi pakan selain susu dan pepsin bekerja optimal pada cairan abomasum dengan pH 2 (Triakoso 2008). Pakan yang dikonsumsi juga akan menggertak perkembangan populasi mikroba dan fungsi ruminoretikulum. Sistem pencernaan anak sapi sudah berfungsi penuh pada umur lebih dari delapan minggu (Sudono 1999).

2.3. Kolostrum dan Susu Sapi

Kolostrum merupakan sekresi yang dihasilkan kelenjar ambing mamalia pada tahap akhir kebuntingan sampai beberapa hari setelah melahirkan (Tizard 2004). Kolostrum mulai diproduksi sekitar 3-6 minggu sebelum melahirkan (Lazzaro 2000), berwarna kuning, konsistensi kental, dengan komposisi zat nutrisi tinggi (Sutardi 1983). Menurut Parakkasi (1998), komposisi nutrisi dan sifat fisik kolostrum dipengaruhi bangsa, paritas (jumlah kelahiran), ransum prepartum, dan lamanya masa kering kandang.

Transfer imunoglobulin dari sirkulasi darah induk ruminansia menuju kelenjar ambing dimulai pada beberapa minggu menjelang induk melahirkan dan berhenti segera menjelang induk melahirkan (Esfandiari 2005). Antibodi di dalam kolostrum melintasi epitel kelenjar ambing secara transitosis dan memasuki sirkulasi anak melalui usus halus dan memberi imunitas pasif terhadap infeksi (Arthington et al. 2000).

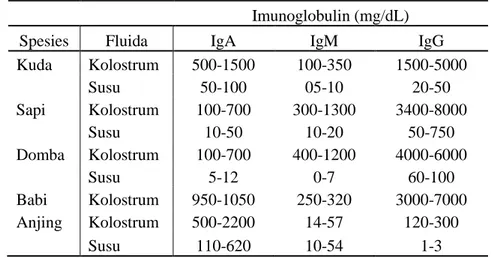

Imunoglobulin utama yang terkandung di dalam kolostrum sapi meliputi IgG (90%), IgM (7%), dan IgA (5%) (Stott et al. 1979). Fraksi globulin kolostrum disintesa oleh sel-sel plasma di dalam kelenjar ambing dari asam-asam amino bebas di dalam darah (Toelihere 1979). Imunoglobulin utama di dalam kolostrum hewan domestik pada umumnya adalah IgG, yaitu 65-90% dari total antibodi, sedangkan kandungan IgA dan imunoglobulin lainnya hanya sedikit. Namun setelah kolostrum berubah menjadi susu terjadi perubahan konsentrasi imunoglobulin, tergantung spesies. IgG merupakan imunoglobulin paling dominan pada ruminansia baik di dalam kolostrum maupun susu, sedangkan IgA merupakan imunoglobulin yang paling dominan di dalam susu non-ruminansia (Tabel 1) (Tizard 2004).

Tabel 1. Kandungan imunoglobulin dalam kolostrum dan susu pada hewan domestik (Tizard 2004)

IgG merupakan antibodi utama yang berperan di dalam pengaturan respon kekebalan sekunder, fiksasi komplemen, bertindak sebagai opsonin oleh makrofag, dan imunoglobulin utama yang berperan dalam transfer kekebalan pasif untuk anak neonatus. IgA berperan dalam melindungi selaput lendir, menetralisir toksin atau virus dan mencegah perlekatan toksin atau virus pada permukaan sel sasaran. IgA juga dapat meningkatkan efek bakteriolitik dengan cara mengaktifkan komplemen. IgM berperan dalam perlindungan primer melawan septikemia, fiksasi komplemen, dan proses agglutinasi (Roitt et al. 1998). Pernyataan ini didukung oleh Subronto (1985) bahwa IgG dan IgM kolostrum diperlukan untuk melindungi hewan neonatus dari penyakit sistemik, sedangkan IgA mempunyai fungsi lokal dalam saluran percernaan.

Komponen kekebalan di dalam kolostrum mempunyai dua fungsi. Pertama, antibodi kolostrum diabsorpsi ke dalam sirkulasi untuk mencegah invasi mikroorganisme. Kedua, antibodi kolostrum tidak diabsorpsi karena usus halus tidak lagi permeabel karena sel-sel di dalam usus sudah mature, akibatnya antibodi tetap berada di dalam lumen usus dan berperan sebagai imunitas pasif lokal (Scott et al. 2004). Frandson (1992) melaporkan bahwa kolostrum harus segera diberikan setelah anak lahir karena permeabilitas usus paling tinggi segera setelah lahir dan menurun dengan cepat terutama setelah 24 jam. Lebih dari waktu tersebut usus tidak lagi permeabel menyerap protein antibodi kolostrum.

Imunoglobulin (mg/dL)

Spesies Fluida IgA IgM IgG

Kuda Kolostrum 500-1500 100-350 1500-5000 Susu 50-100 05-10 20-50 Sapi Kolostrum 100-700 300-1300 3400-8000 Susu 10-50 10-20 50-750 Domba Kolostrum 100-700 400-1200 4000-6000 Susu 5-12 0-7 60-100 Babi Kolostrum 950-1050 250-320 3000-7000 Anjing Kolostrum 500-2200 14-57 120-300 Susu 110-620 10-54 1-3

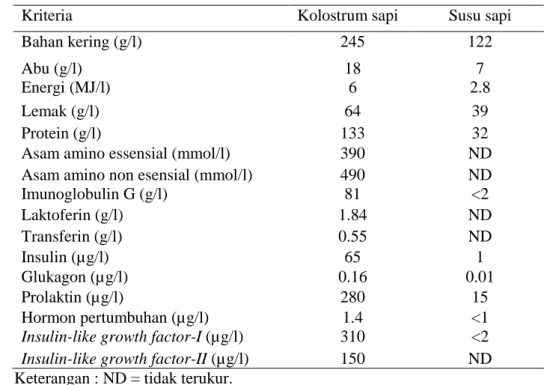

Kolostrum mengandung lebih banyak bahan kering, karbohidrat, lemak, protein, vitamin (terutama vitamin A, B, D, dan E), dan mineral, dibandingkan dengan susu (Tabel 2), sedangkan kandungan laktosa di dalam kolostrum lebih sedikit dibandingkan dengan susu. Kolostrum juga terdiri dari asam amino essensial dan non essensial, hormon steroid, growth factor, berfungsi sebagai laksatif (membersihkan mekonium) dan menggertak alat pencernaan anak sapi agar bekerja dengan baik. Oleh karena itu, kolostrum tidak hanya berfungsi sebagai sumber antibodi, tetapi juga menyediakan zat gizi untuk metabolisme dan pertumbuhan neonatal (Blum & Hammon 2000). Kadar vitamin A yang tinggi dalam kolostrum dapat juga sebagai tambahan perlindungan terhadap invasi mikroorganisme ke dalam tubuh karena vitamin A dapat mempertahankan epitel agar tidak cepat rusak akibat adanya perlekatan mikroorganisme pada epitel (Anonim 2001).

Tabel 2. Komposisi Kolostrum dan Susu Sapi (Blum dan Hammon 2000)

Kriteria Kolostrum sapi Susu sapi

Bahan kering (g/l) 245 122

Abu (g/l) 18 7

Energi (MJ/l) 6 2.8

Lemak (g/l) 64 39

Protein (g/l) 133 32

Asam amino essensial (mmol/l) 390 ND

Asam amino non esensial (mmol/l) 490 ND

Imunoglobulin G (g/l) 81 <2 Laktoferin (g/l) 1.84 ND Transferin (g/l) 0.55 ND Insulin (µg/l) 65 1 Glukagon (µg/l) 0.16 0.01 Prolaktin (µg/l) 280 15 Hormon pertumbuhan (µg/l) 1.4 <1

Insulin-like growth factor-I (µg/l) 310 <2

Insulin-like growth factor-II (µg/l) 150 ND

Keterangan : ND = tidak terukur.

Degradasi kolostrum di dalam saluran pencernaan tidak terjadi karena rendahnya aktivitas protease pankreas sapi neonatus, terdapatnya tripsin inhibitor di dalam kolostrum, rendahnya sekresi asam di dalam abomasum pada tiga hari pertama, serta adanya sifat resistensi IgG terhadap proteolisis oleh kimotripsin

(Stott et al. 1979). Tizard (2004) melaporkan bahwa pada hewan neonatus, kegiatan proteolitik di dalam saluran pencernaan rendah, karena itu protein kolostrum tidak dipecah dan tidak digunakan sebagai sumber makanan, melainkan utuh sampai di usus halus terutama yeyunum. Protein diserap di usus halus oleh sel epitel usus melalui proses pinositosis. Melalui sel ini protein masuk ke dalam saluran limfe dan kapiler usus, kemudian mencapai sirkulasi darah. Usus pada ruminansia bersifat permeabel tapi tidak selektif. Semua imunoglobulin diabsorpsi walaupun IgA berangsur-angsur diseksresi kembali ke dalam lumen usus. Setelah absorbsi berhenti, antibodi yang diperoleh secara pasif ini akan segera menurun konsentrasinya melalui proses katabolisme normal. Tingkat penurunan antibodi tergantung pada kelas imunoglobulin dan konsentrasi awal.

Kolostrum penting untuk anak sapi karena adanya imunitas pasif dari induk ke anak melalui pemindahan imunoglobulin asal kolostrum yang diserap di dalam usus halus anak sapi. Kegagalan transfer imunoglobulin menyebabkan anak sapi akan memiliki kadar imunoglobulin yang rendah atau tidak cukup di dalam serumnya sehingga beresiko besar terhadap koliseptikemi, pneumoni, dan infeksi lainnya (Biowey & Weaver 2003). Supar et al. (1998) melaporkan bahwa anak sapi yang lahir dari induk sapi yang divaksin tetapi tidak mendapat kolostrum, dan kemudian ditantang dengan E. coli K99, meskipun tidak mati akan menderita diare dan bobot badan relatif tidak bertambah sampai umur 42 hari.

2.3.1. Kekebalan Humoral Neonatus

Tipe plasenta ruminansia adalah sindesmokhorial. Tipe plasenta tersebut memiliki struktur jaringan pemisah antara sirkulasi darah induk dan fetus, yang terdiri dari beberapa lapis yang tersusun atas endotel kapiler induk, jaringan uterus, epitel uterus, epitel khorion, jaringan ikat fetus, dan endotel kapiler fetus. Transfer imunoglobulin (Ig) transplasenta pada tipe plasenta ini benar-benar terhambat akibatnya tidak memungkinkan terjadinya transfer Ig di dalam uterus (Tizard 2004).

Anak sapi lahir dalam keadaan hipogammaglobulinemia, oleh karena itu sapi neonatus sangat tergantung pada antibodi yang diterima melalui kolostrum sampai sistem imun anak sapi aktif (Khan & Khan 1996). Sapi neonatus yang

belum menyusu mengandung sedikit sekali konsentrasi antibodi di dalam serumnya, sedangkan sapi neonatus yang sudah menyusu mengandung konsentrasi antibodi yang tinggi dalam serumnya (Supar et al. 1998).

Rendahnya konsentrasi imunoglobulin berhubungan dengan tingginya tingkat morbiditas dan mortalitas. Sebanyak 53,6% resiko terjadinya mortalitas disebabkan oleh konsentrasi IgG di dalam serum <10 g/l akibat kurangnya transfer IgG dari kolostrum. Konsentrasi IgG normal di dalam serum agar anak sapi sehat adalah sekitar 17,5-18 g/l (Stott et al. 1979). Menurut Loucks et al. (1985), frekuensi kejadian hipo dan agammaglobulinemia diakibatkan oleh kegagalan ingesti kolostrum, rendahnya konsentrasi IgG di dalam kolostrum, keterlambatan pemberian kolostrum, dan kegagalan absorbsi kolostrum. Kekebalan pasif yang rendah pada anak sapi akan menurunkan laju pertumbuhan bobot badan, menurunkan produksi susu pada laktasi pertama, serta meningkatkan angka kesakitan pada enam bulan pertama setelah lahir (Sudono 1999).

Antibodi adalah molekul glikoprotein yang bersirkulasi dalam darah, berperan di dalam pencegahan dan pengobatan suatu penyakit karena dapat bereaksi dengan antigen yang merangsang pembentukannya. Antibodi memiliki kemampuan berikatan secara khusus dengan antigen serta mempercepat penghancuran dan penyingkiran antigen. Molekul ini disintesa oleh sel plasma (sel B) sebagai respon kekebalan terhadap suatu antigen dan bersifat spesifik terhadap antigen tersebut (Tizard 2004).

Antibodi di dalam serum memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan dengan cairan tubuh lainnya (susu, sekresi nasal, saliva, air mata, urin, sekresi vagina, dan cairan broncho-alveolar), namun lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi antibodi di dalam kolostrum. Konsentrasi tertinggi imunoglobulin dalam serum umumnya dicapai antara 12-24 jam setelah lahir. Imunoglobulin dalam serum merupakan kompleks antibodi yang ditujukan terhadap bermacam-macam determinan antigen (Norman et al. 1981).

Berdasarkan ukuran molekul, waktu paruh di dalam plasma, kandungan karbohidrat, dan aktivitas biologi, antibodi dikelompokkan menjadi IgG, IgM, IgA, IgE, dan IgD. Antibodi yang paling berlimpah di dalam sirkulasi darah

adalah imunoglobulin gamma (IgG). Antibodi umumnya hanya berikatan khusus dengan antigen yang merangsang pembentukannya (Kuby 2004).

Antibodi yang secara umum meningkat setelah paparan antigen adalah IgM dan IgG. IgM adalah kelas imunoglobulin yang terdapat dalam konsentrasi tertinggi kedua setelah IgG di dalam serum kebanyakan hewan. IgM lebih efisien dibandingkan dengan IgG pada aktivasi komplemen, opsonisasi, netralisasi virus, dan aglutinasi walaupun diproduksi dalam jumlah relatif kecil. IgM akan terbentuk sebagai respon paling awal dan selanjutnya konsentrasi akan menurun dengan cepat. Sementara itu IgG akan terus-menerus meningkat hingga level maksimum dalam periode yang relatif lama. IgG adalah imunoglobulin yang terdapat dalam konsentrasi tertinggi dalam serum darah karena lebih mudah berdifusi ke dalam cairan ekstravaskular dibandingkan dengan imunoglobulin lain sehingga berperan utama dalam mekanisme pertahanan yang diperantai antibodi (Roitt 1991).

Respon kekebalan humoral utama terhadap infeksi E. coli bekerja secara langsung melawan bakteri atau produknya, seperti faktor kolonisasi dan toksin. Antibodi terhadap antigen kapsul (K) dapat membantu menetralkan sifat antifagosit dari kapsul (mengopsonisasi organisme) dan menyebabkan penghancuran bakteri oleh sel fagositik. Antibodi juga akan berikatan dengan reseptor sel usus sehingga ETEC tidak dapat melekat pada dinding usus dan tidak patogen (Carter & Wise 2004). Salyers dan Whitt (1994) melaporkan bahwa antibodi dalam usus halus akan melapisi permukaan usus halus sehingga menghambat terjadinya perlekatan antara reseptor pada vili enterosit dengan ETEC, akibatnya bakteri tidak dapat melekat pada dinding usus sehingga kolonisasi E. coli pada vili dan produksi enterotoksin dapat dihindari.

2.4. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) merupakan salah satu jenis

uji pengikatan primer. Uji ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur antibodi atau antigen. Prinsip dasar ELISA adalah mengukur langsung interaksi antara antigen dengan antibodi. Adanya antibodi menunjukkan adanya paparan antigen ke dalam tubuh inang yang diperiksa (Tizard 2004). Menurut

Burgess (1995), teknik ELISA dapat bekerja dengan konsentrasi bahan yang cukup kecil dengan tingkat sensitifitas yang tinggi. Terdapat dua macam teknik ELISA yang merupakan metode dasar ELISA, yaitu ELISA langsung dan ELISA tidak langsung. ELISA langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendeteksi antigen dan antibodi dengan syarat salah satunya diketahui. Indikator enzim untuk reaksi imunologi merupakan ciri utama teknik ELISA.

ELISA tidak langsung merupakan konfigurasi paling sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur titer antibodi. ELISA tidak langsung digunakan sebagai uji serologik karena cepat, sederhana dan relatif murah (Parede & Ginting 1996). Ikatan antigen dan antibodi pada ELISA tidak langsung ada dua macam, yaitu ikatan antigen-antibodi primer dan ikatan antibodi primer-antibodi sekunder. Ikatan antigen-antibodi primer bersifat spesifik, terjadi antara epitop antigen dengan paratop pada rantai Fab antibodi. Antibodi primer tidak berlabel dapat diperoleh dari serum atau cairan tubuh lain. Ikatan antibodi primer-antibodi sekunder bersifat tidak spesifik, artinya ikatan antara antibodi dan anti-antibodi dapat terjadi pada semua macam antibodi. Antibodi sekunder (sering disebut juga dengan konjugat) terikat pada enzim (berlabel enzim). Enzim ini dapat menguraikan substrat yang ditambahkan sehingga terjadi perubahan warna larutan. Kekuatan warna ini tergantung dari banyaknya substrat yang terurai. Banyaknya substrat yang terurai tergantung dari banyaknya enzim dalam larutan. Kekuatan ini menunjukkan jumlah ikatan antigen-antibodi primer (Burgess 1995).