BAB XX

KAJIAN SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA MASYARAKAT DI KAWASAN RENTAN BANJIR DI JAKARTA: KAJIAN PENDAHULUAN

Pini Wijayanti, Iin Parlina, Reba Anindyajati Pratama ABSTRAK

Studi ilmiah mendalam yang membahas aspek teknis dari pilihan upaya mitigasi dan adaptasi serta karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat sangat diperlukan sebagai input pengambil keputusan dalam mempertimbangkan berbagai pilihan upaya mitigasi dan adaptasi. Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan kajian mendetail terkait sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di lokasi rawan banjir. Laporan ini membahas hasil awal dari studi tersebut yang merupakan bagian dari studi “Menuju Jakarta yang berketahanan iklim: kajian resiko banjir dan pengembangan arahan kebijakan”. Analisa sosio demografi menunjukkan bahwa area studi adalah padat penduduk dan rawan banjir, sehingga membutuhkan upaya mitigasi segera untuk mengurangi resiko banjir di masa yang akan datang. Kerangka konseptual yang relevan dan sesuai untuk digunakan dalam tahapan studi selanjutnya adalah ketahanan sosial pada tiga fase bencana yaitu sebelum terjadinya banjir, saat menghadapi banjir, dan pemulihan setelah banjir, analisis persepsi masyarakat terhadap banjir, serta analisis exposure dan kerentanan.

Kata Kunci : analisis kerentanan, banjir, Jakarta, resiliensi sosial, persepsi

20.1. Latar Belakang

Banjir masih menjadi masalah lingkungan utama bagi Jakarta saat ini hingga masa yang akan datang. Hal tersebut diakibatkan oleh faktor alam seperti peningkatan intensitas curah hujan di wilayah hulu, hujan lokal, dan peningkatan permukaan air laut, serta faktor manusia seperti pengambilan air tanah yang berlebihan serta urbanisasi yang diikuti dengan perluasan daerah perkotaan dan alih fungsi lahan (Brinkman and Hartman, 2009; Deltares et al., 2011; Rustiadi et al., 2015; Steinberg, 2007). Khususnya Jakarta Utara yang merupakan daerah yang paling rentan terhadap perubahan iklim di Asia Tenggara (Yusuf and Francisco, 2009), sangat terancam oleh banjir pantai, penurunan tanah dan kenaikan muka air laut (Abidin et al., 2011; Yusuf and Francisco, 2009).

Nilai resiko banjir Jakarta diperkirakan terus meningkat di masa yang akan datang (Budiyono et al., 2016). Secara umum, nilai resiko banjir diestimasi dengan mengalikan peluang terjadinya banjir (flood hazard) pada sejumlah return period dengan kerugian yang berpontensi ditimbulkan oleh banjir pada peluang tersebut (Meyer et al., 2009). Penelitian Budiyono et al. (2016) menunjukkan bahwa akibat kombinasi dari penurunan pemrukaan tanah, peningkatan curah hujan dan peningkatan permukaan air laut, maka risiko banjir di Jakarta pada tahun 2030 diperkirakan meningkat 1,8 kali lebih tinggi daripada risiko banjir pada tahun 2015. Adapun faktor utama dari peningkatan resiko tersebut adalah penurunan permukaan tanah. Hal ini akan berlangsung terus hingga dekade selanjutnya walaupun pengambilan air tanah dihentikan (Bakr, 2015). Penurunan permukaan tanah paling signifikan di Jakarta pada kurun waktu 1997-2005 terjadi di bagian utara-barat (Abidin et al., 2008). Studi dari Abidin et al. (2011) menunjukkan sejak 2007 hingga 2010, penurunan tanah rata- rata di tiga stasiun yang terletak di Jakarta Utara bervariasi 11-19 cm /tahun. Selain itu, kenaikan permukaan laut di Jakarta pesisir mencapai 2-4 mm / tahun 1992-2009 (Fenoglio-Marc et al. 2012).

Banjir menimbulkan kerugian materi dan non materi, baik yang dapat dikuantifikasi maupun tidak dapat dikuantifikasi. Sejumlah studi pada level makro maupun mikro telah menunjukkan nilai kerugian yang signifikan akibat banjir Jakarta. Pada level makro, studi BAPPENAS (2007) menunjukkan nilai kerugian akibat banjir besar pada tahun 2007 adalah 5,16 Trilyun rupiah.

Sedangkan pada level mikro nilai kerugian banjir di Jakarta akibat bencana banjir Januari 2013 adalah Rp 2,99 juta per rumah tangga dan Rp 7,85 juta per unit bisnis (Wijayanti et al., 2015).

Nilai kerugian banjir merepresentasikan penurunan kesejahteraan masyarakat. Walaupun sebagian besar masayarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan bahkan umumnya sudah terbiasa terkena banjir dan mengalami kerugian akibat banjir, namun penurunan kesejahteraan tersebut merupakan sesuatu yang seharusnya dihindari. Hal tersebut dikarenakan penurunan kesejahteraan yang terus menerus akan dapat berdampak pada penurunan kesehatan, penurunan standar hidup layak, dan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya melakukan sejumlah upaya mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi dampak buruk dari banjir. Upaya mitigasi dilakukan melalui upaya pengerukan, pembersihan dan pelebaran sungai (atau dikenal dengan program normalisasi), peningkatan kapasitas pompa, serta perbaikan tanggul sungai dan laut. Adapun upaya adaptasi akan dilakukan melalui pembuatan tanggul raksasa (giant sea wall) dan pembanguan waduk di hulu Ciliwung. Akan tetapi upaya mitigasi dan adaptasi tersebut tidak serta merta akan mengurangi resiko banjir di masa yang akan datang, mengingat perubahan dari faktor alam (seperti curah hujan dan peningkatan air laut) serta faktor manusia (peningkatan populasi, urbanisasi, dan perubahan land use) tidak dapat dipastikan (uncertainty) dan sangat terkait dengan perubahan yang terjadi di wilayah sekitar Jakarta (Bodetabek - Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Untuk itu berbagai upaya mitigasi dan adaptasi lainnya tetap diperlukan. Upaya tersebut selain disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah juga harus disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi rawan banjir dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Studi ilmiah mendalam yang membahas aspek teknis dari pilihan upaya mitigasi dan adaptasi serta karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat sangat diperlukan sebagai input pengambil keputusan dalam mempertimbangkan berbagai pilihan upaya mitigasi dan adaptasi.

20.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan kajian mendetail (high resolution) terkait sosial ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi rawan banjir, yang meliputi kondisi sosial ekonomi dan demografi masyarakat, persepsi masyarakat terhadap resiko banjir, potensi kerugian yang akan ditimbulkan akibat banjir serta kesediaan untuk direlokasi guna mendukung upaya mitigasi atau adaptasi dari pemerintah.

Sasaran dari kegiatan ini adalah diperoleh data untuk kondisi sosio ekonomi, tingkat persepsi, vulnerability, resiliensi, dan kesediaan direlokasi dari masyarakat di area studi.

20.3. Hasil Kegiatan

Bab ini membahas hasil studi literatur guna mendeskripsikan karakteristik sosial demografi dari area studi dan mempersiapkan kerangka konseptual dari studi sosial ekonomi budaya. Studi ini difokuskan pada Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

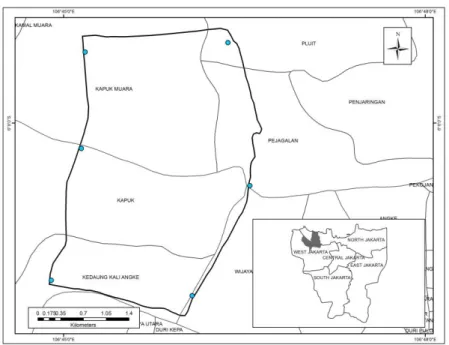

Adapun ilustrasi lokasi studi ditunjukkan pada Gambar 21.1.

Gambar 20.1. Lokasi Penelitian di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat

A. Karakteristik sosio demografi

Kecamatan Cengkareng adalah kecamatan terpadat di Kota Jakarta Barat. Dari sembilan kecamatan di Jakarta Barat, 23% penduduk tinggal di wilayah Kecamatan Cengkareng (BPS Jakarta Barat, 2016a). Jumlah penduduk di kecamatan ini meningkat 2,4 kali lipat selama kurun waktu 20 tahun, dan kepadatan penduduk kecamatan ini melebihi kepadatan penduduk rata-rata DKI Jakarta pada tahun 2015 yaitu 15,374 jiwa per km2 (BPS DKI Jakarta, 2016). Adapun detail demografi Kecamatan Cengkareng disajikan pada Tabel 21.1 berikut ini.

Tabel 20.1. Karakteristik demografi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat

Tahun Luas (Km2)

Rukun Tetangga

(unit)

Rukun Warga (RW)

Rumah Tangga (KK)

Penduduk (Jiwa)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)

1995 27,93 768 71 65.402 209.391 7.497

2005 30,09 974 83 96.208 230.623 7.664

2010 26,54 998 84 101.108 304.945 11.490

2015 26,54 1.013 84 159.108 495.850 18.683

Sumber: BPS Jakarta Barat (1996), BPS Jakarta Barat (2001), BPS Jakarta Barat (2006), BPS Jakarta Barat (2011), BPS Jakarta Barat (2016b)

Dari enam kecamatan di Jakarta Utara, 19% penduduk tinggal di wilayah Kecamatan Penjaringan (BPS Jakarta Utara, 2016c). Jumlah penduduk di kecamatan ini meningkat 1.2 kali lipat selama kurun waktu 15 tahun. Adapun detail demografi Kecamatan Penjaringan disajikan pada Tabel 21.2 berikut ini.

Tabel 20.2. Karakteristik demografi Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara

Tahun Luas (Km2)

Rukun Tetangga

(unit)

Rukun Warga (RW)

Rumah Tangga (KK)

Penduduk (Jiwa)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)

2000 35,49 768 63 47.372 251.633 7.090

2005 35,49 800 65 19.487 178.026 5.016

2010 35,49 841 70 66.531 216.842 6.110

2015 45,41 867 72 102.777 305.121 6.390

Sumber: BPS Jakarta Utara (1996), BPS Jakarta Utara (2001), BPS Jakarta Utara (2006), BPS Jakarta Utara (2011), BPS Jakarta Utara (2016a)

Bila dilihat dari kelompok umur, jumlah penduduk hasil proyeksi tahun 2013 untuk Kecamatan Penjaringan menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh usia produktif, dimana kelompok umur 15-64 tahun mencapai 241.229 jiwa atau 74,65%. Jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan rasio 97,8 (BPS Jakarta Utara, 2016b). Sedangkan berdasarkan proyeksi tahun 2014, Kecamatan Cengkareng juga didominasi oleh usia produktif yang mencapai 395.827 atau 71.18%. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita dengan rasio 105 (BPS Jakarta Barat, 2016b).

Studi ini difokuskan pada Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Realisasi APBD untuk tahun 2014 di Kelurahan Kapuk 9,3 Milyar (BPS Jakarta Barat, 2016b) sedangkan kelurahan Kapuk Muara sebesar 3,06 Milyar (BPS Jakarta Utara, 2016b). Gambaran lokasi studi ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 20.2. Salah satu kondisi pemukiman di area studi

Berdasarkan jumlah penduduk, Kelurahan Kapuk lebih delapan kali lebih padat dibandingkan Kelurahan Kapuk Muara (Tabel 20.3). Hal ini sejalan dengan perubahan komposisi penduduk sangat tinggi yang terjadi di Kelurahan Kapuk (Tabel 20.4).

Tabel 20.3. Karakteristik demografi area studi tahun 2015

Area Luas (Km2)

Rukun Tetangga

(unit)

Rukun Warga (RW)

Rumah Tangga (KK)

Penduduk (Jiwa)

Kepadatan Penduduk

(Jiwa/Ha)

Sex ratio

Kapuk 5.63 222 16 48.034 148.197 26.323 104,81

Kapuk

Muara 10.06 101 10 11.907 36.578 3.637 104,14

Sumber: BPS Jakarta Barat (2016b), BPS Jakarta Utara (2016a)

Tabel 20.4. Perubahan penduduk di area studi

Area Kelahiran

(jiwa)

Kematian (jiwa)

Datang (jiwa) Pindah (jiwa)

Kapuk (tahun 2015) 2.178 518 1.735 1.777

Kapuk Muara (tahun 2013) 551 92 1.043 854

Sumber: BPS Jakarta Barat (2016b), BPS Jakarta Utara (2016a)

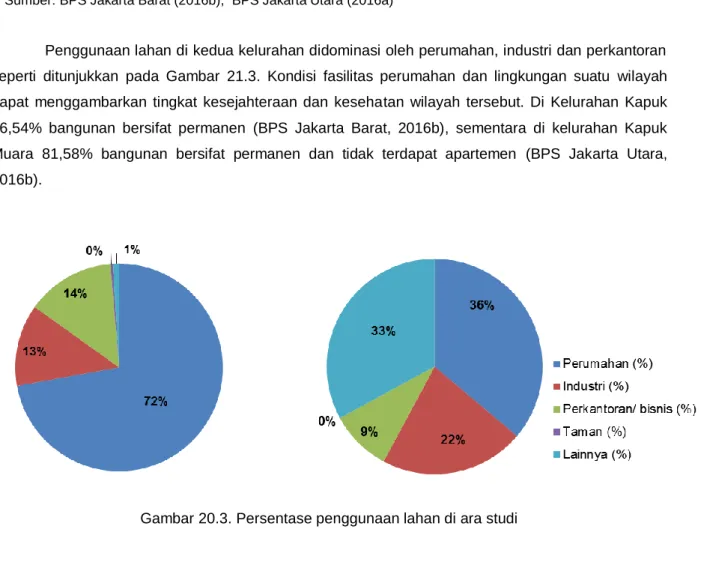

Penggunaan lahan di kedua kelurahan didominasi oleh perumahan, industri dan perkantoran seperti ditunjukkan pada Gambar 21.3. Kondisi fasilitas perumahan dan lingkungan suatu wilayah dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kesehatan wilayah tersebut. Di Kelurahan Kapuk 46,54% bangunan bersifat permanen (BPS Jakarta Barat, 2016b), sementara di kelurahan Kapuk Muara 81,58% bangunan bersifat permanen dan tidak terdapat apartemen (BPS Jakarta Utara, 2016b).

Gambar 20.3. Persentase penggunaan lahan di ara studi

Sumber: BPS Jakarta Barat (2016b), BPS Jakarta Utara (2011)

Keberadaan perusahaan industri pengolahan sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian masyarakat di Kecamatan Cengkareng, terutama di Kelurahan Kapuk (53%) (BPS Jakarta Barat, 2016c), karena usaha industri ini dapat menyerap tenaga kerja dan sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat sekitar lokasi usaha industri tersebut. Industri tersebut meliputi industri industri tekstil dan produk tekstil (konveksi, pakaian jadi, maupun garment). Adapun perbandingan jumlah industri besar dan kecil di area studi ditampilkan pada Tabel 20.5.

Tabel 20.5. Jumlah industri besar dan menengah beserta jumlah tenaga kerja di area studi

Area Industri Besar dan sedang

Perusahaan (unit)

Tenaga Kerja (orang)

Kapuk (tahun 2014) 62 3.848

Kapuk Muara (tahun 2013) 55 6.382

Sumber: BPS Jakarta Barat (2016b), BPS Jakarta Utara (2016a)

B. Riwayat banjir

Area studi merupakan area rawan banjir. Tabel 6 dan tabel 7 menunjukkan jumlah kejadian banjir dan dampak yang ditimbulkannya selama kurun waktu 2015-2016. Selama kurun waktu tersebut, Kelurahan Kapuk lebih sering terkena banjir dan lebih banyak masyarakat yang terkena dampak.

Tabel 20.6. Dampak banjir di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat tahun 2015- 2016

Kejadian Banjir Jumlah terdampak Ketinggian (Cm) Durasi banjir RW RT Rumah Tangga Jiwa (Tanggal dan hari)

Januari 2015 4 0 1.468 5.538 20 - 40 23 – 24, (2 Hari)

Februari 2015 14 114 10.637 41.924 20 - 100 02,09 – 14, (7 Hari)

Desember 2015 1 1 0 0 10 - 20 13, (1 Hari)

Februari 2016 14 37 0 0 5 - 30 26 - 27, 29, (3 Hari)

Maret 2016 3 10 0 0 5 - 15 1, (1 Hari)

Sumber: BPBD Jakarta (2015), BPBD Jakarta (2016)

Tabel 20.7. Dampak banjir di Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara tahun 2015-2016

Kejadian Banjir Jumlah terdampak Ketinggian (Cm) Durasi banjir RW RT Rumah Tangga Jiwa (Tanggal dan hari)

Januari 2015 5 0 0 0 20 - 30 23 – 24, (2 Hari)

Februari 2015 5 3 8 24 20 - 100 02, 09 – 11, (4 Hari)

Februari 2016 1 0 0 0 20 26, (1 Hari)

Sumber: BPBD Jakarta (2015), BPBD Jakarta (2016)

C. Studi literatur Konsep resilience

Resilience (dalam bahasa indonesia diartikan sebagai ketahanan) berasal dari latin kata

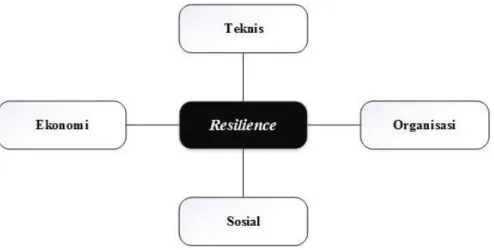

“resilio”, yang berarti "untuk melompat kembali" (Klein et al., 2003). Sejumlah literature mengartikan konsep resilience secara beragam. Susan L. Cutter et al. (2008) menggambarkan resilience sebagai fleksibilitas adaptif dalam menanggapi bencana. Buikstra et al. (2011) mendeskripsikan resilience sebagai kemampuan masyarakat untuk pulih dari keterpurukan. Sedangkan menurut Adger (2006) resilience terhadap bencana disaster resilience adalah kemampuan masyarakat untuk mengatasi sejumlah guncangan, kerugian sosial, dan perubahan lingkungan politik. Sehingga secara umum, berdasarkan studi-studi tersebut di atas resilience dapat didefinisikan secara luas sebagai respon fleksibel terhadap bahaya yang aktual terjadi dan menunjukkan kemampuan untuk "bangkit kembali"

ke keadaan sebelumnya setelah bahaya tersebut terjadi dan menimbulkan kerusakan. Resilience bergantung pada perubahan atau penyesuaian yang memerlukan respon cepat dan fleksibel (Berkes and Ross, 2013) pada semua fase bencana dan dapat dikonseptualisasikan sebagai keterkaitan di antara empat dimensi yang saling terkait yaitu teknis, organisasi, sosial, dan ekonomi (Bruneau et al., 2003), seperti ditunjukkan pada Gambar 20.5 berikut.

Gambar 20.4. Resilience framework (Bruneau et al., 2003)

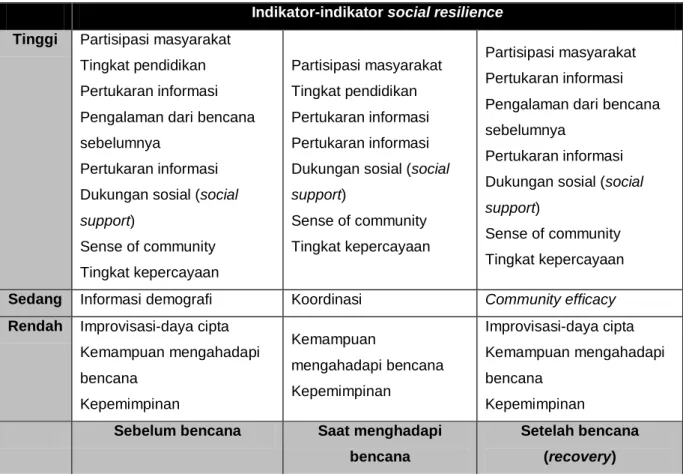

Adapun studi ini difokuskan pada ketahanan sosial (social resilience). Khalili et al. (2015) membangun kerangka umum dari ketahanan sosial pada tiga fase bencana yaitu sebelum terjadinya

bencana, saat menghadapi bencana, dan setelah bencana. Adapun indicator-indikator dalam mengukur social resilience pada ketiga fase tersebut ditunjukkan pada Gambar 20.5.

Konsep persepsi terhadap resiko banjir

Persepsi masyarakat terhadap risiko banjir mengacu pada risiko yang dirasakan masyarakat terhadap banjir dalam konteks informasi yang terbatas dan tidak pasti tentang banjir di daerah mereka. Persepsi akan memotivasi orang untuk melakukan mitigasi resiko banjir dan juga mendorong permintaan terhadap upaya pemerintah untuk melakukan mitigasi dan proteksi terhadap banjir. Oleh karena itu persepsi terhadap risiko banjir yang “dirasakan” dapat memberikan infomasi yang berguna dalam manajemen resiko banjir (Bubeck et al., 2012), dimana risiko yang dirasakan ini akan mempengaruhi respon dan manajemen risiko suatu masyarakat di masa yang akan datang (Adger et al., 2009).

Kunci sukses dalam pengelolaan banjir terkait dengan bagaimana masyarakat dan pemimpin lokal menanggapi resiko banjir dan bagaimana mereka bekerja sama (Fatti and Patel, 2013). Namun, setiap orang dalam elemen masyarakat mungkin memiliki perbedaan dalam menilai risiko banjir, karena mereka tidak memiliki informasi yang sama tentang kemungkinan banjir (Messner and Meyer, 2007). Siegrist and Gutscher (2008) menemukan bahwa orang yang tidak memiliki pengalaman dari banjir bisa jadi meremehkan efek negatif banjir karena mereka memvisualisasikan konsekuensi dari banjir berbeda dari orang-orang yang benar-benar telah mengalami banjir.

Gambar 20.5. Indikator-indikator dalam mengukur social resilience (Khalili et al., 2015) Indikator-indikator social resilience

Tinggi Partisipasi masyarakat Tingkat pendidikan Pertukaran informasi Pengalaman dari bencana sebelumnya

Pertukaran informasi Dukungan sosial (social support)

Sense of community Tingkat kepercayaan

Partisipasi masyarakat Tingkat pendidikan Pertukaran informasi Pertukaran informasi Dukungan sosial (social support)

Sense of community Tingkat kepercayaan

Partisipasi masyarakat Pertukaran informasi Pengalaman dari bencana sebelumnya

Pertukaran informasi Dukungan sosial (social support)

Sense of community Tingkat kepercayaan Sedang Informasi demografi Koordinasi Community efficacy Rendah Improvisasi-daya cipta

Kemampuan mengahadapi bencana

Kepemimpinan

Kemampuan

mengahadapi bencana Kepemimpinan

Improvisasi-daya cipta Kemampuan mengahadapi bencana

Kepemimpinan Sebelum bencana Saat menghadapi

bencana

Setelah bencana (recovery)

Banyak faktor yang akan mempengaruhi orang untuk mengambil langkah-langkah mitigasi banjir, seperti pengalaman masa lalu banjir (Fatti and Patel, 2013; Siegrist and Gutscher, 2008), mininya ketergantungan pada upaya perlindungan dari pemerintah, emosi, dan rasa takut (Grothmann and Reusswig, 2006). Kerugian akibat banjir dapat diminimumkan dengan melakukan mitigasi dan adaptasi baik yang dilakukan oleh pemerintah (publik) maupun secara pribadi. Motivasi diri untuk mengurangi kerugian banjir dapat dipengaruhi oleh beberapa hambatan seperti terbatasnya waktu, uang, pengetahuan, atau dukungan sosial (Grothmann and Reusswig, 2006).

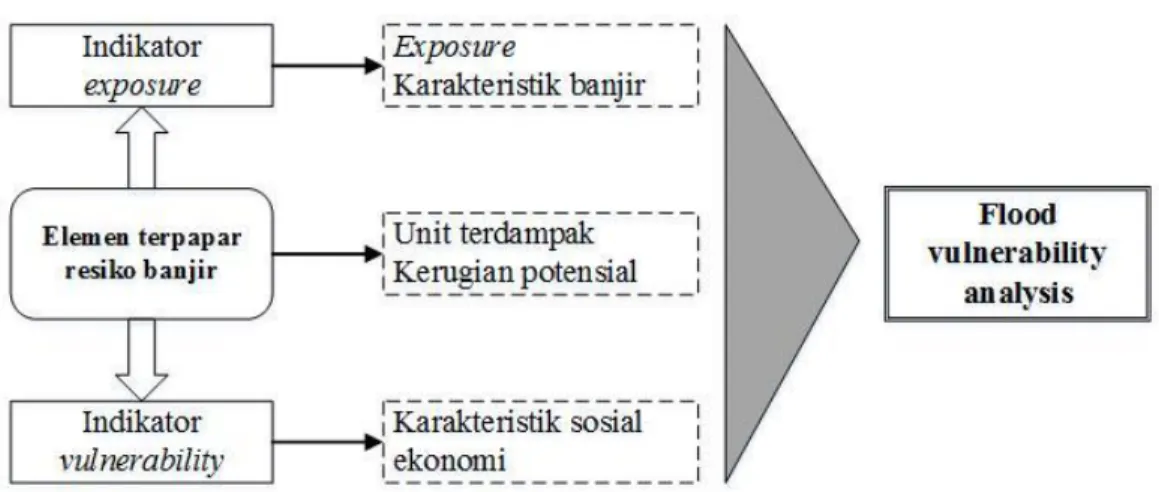

Konsep flood vulnerability analysis (analisis kerentanan banjir)

Messner and Meyer (2007) menunjukkan dua jenis indikator exposure dalam banjir. Pertama, exposure yang berhubungan dengan unsur resiko (biasanya terkait unsur lokasi banjir), seperti:

elevasi, jarak ke sungai, dan kala ulang (return period). Kedua, exposure yang berfokus pada karakteristik banjir secara umum yaitu: durasi, kedalaman, dan kekuatan arus.

Kerusakan aktual dari banjir bergantung pada kerentanan sistem sosial-ekonomi dan sistem ekologi yang terkena dampak (S. L. Cutter, 1996). Indikator kerentanan mengukur seberapa sensitif elemen terpapar resiko akan bereaksi atau berubah ketika terancam dengan beberapa jenis bahaya (Messner and Meyer, 2007). Analisis kerentanan banjir dapat ditunjukkan oleh flood-damage function), yang menghubungkan nilai kerusakan untukpada elemen yang terpapar resiko terhadap indikator-indikator exposure dan kerentanan. Informasi tentang kerusakan banjir, indikator exposure dan indikator kerentanan penting untuk membangun stage damage curve. Gambar 20.7 menunjukkan bagaimana analisis ini berkaitan.

Gambar 20.6. Indikator-indikator dalam flood vulnerability analysis (Messner and Meyer, 2007)

20.4. Kesimpulan

1. Analisa sosio demografi menunjukkan bahwa area studi adalah area rawan banjir dan padat penduduk sehingga membutuhkan upaya mitigasi segera untuk mengurangi resiko banjir di masa yang akan datang.

2. Kerangka konseptual relevan dan sesuai untuk digunakan dalam tahapan studi selanjutnya adalah ketahanan sosial (social resilience) pada tiga fase bencana yaitu sebelum terjadinya

bencana, saat menghadapi bencana dan setelah bencana, analisis persepsi masyarakat terhadap banjir, serta analisis exposure dan kerentanan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abidin, H. Z., H. Andreas, R. Djaja, D. Darmawan, and M. Gamal (2008), Land subsidence characteristics of Jakarta between 1997 and 2005, as estimated using GPS surveys, GPS Solutions, 12(1), 23-32.

2. Abidin, H. Z., H. Andreas, I. Gumilar, Y. Fukuda, Y. E. Pohan, and T. Deguchi (2011), Land subsidence of Jakarta (Indonesia) and its relation with urban development, Natural Hazards, 59(3), 1753.

3. Adger, W. N. (2006), Vulnerability, Global Environmental Change, 16(3), 268-281.

4. Adger, W. N., S. Dessai, M. Goulden, M. Hulme, I. Lorenzoni, D. R. Nelson, L. O. Naess, J. Wolf, and A. Wreford (2009), Are there social limits to adaptation to climate change?, Climatic Change, 93(3-4), 335-354.

5. Bakr, M. (2015), Influence of Groundwater Management on Land Subsidence in Deltas: A Case Study of Jakarta (Indonesia), Water Resources Management.

6. BAPPENAS (2007), Laporan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Banjir Awal Februari 2007 di Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia, Jakarta.

7. Berkes, F., and H. Ross (2013), Community Resilience: Toward an Integrated Approach, Society

& Natural Resources, 26(1), 5-20.

8. BPBD Jakarta (2015), Rekap Rinci Banjir Bulanan 2015, BPBD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta.

9. BPBD Jakarta (2016), Rekap Rinci Banjir Bulanan 2016, BPBD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta.

10. BPS DKI Jakarta (2016), Jakarta dalam Angka 2016, BPS Provinsi DKI Jakarta, Jakarta.

11. BPS Jakarta Barat (1996), Kecamatan Cengkareng dalam Angka 1996, BPS Jakarta Barat, Jakarta.

12. BPS Jakarta Barat (2001), Kecamatan Cengkareng dalam Angka 2001, BPS Jakarta Barat, Jakarta.

13. BPS Jakarta Barat (2006), Kecamatan Cengkareng dalam Angka 2006, BPS Jakarta Barat, Jakarta.

14. BPS Jakarta Barat (2011), Kecamatan Cengkareng dalam Angka 2011, BPS Jakarta Barat, Jakarta.

15. BPS Jakarta Barat (2016a), Jakarta Barat dalam Angka 2016, BPS Jakarta Barat, Jakarta.

16. BPS Jakarta Barat (2016b), Kecamatan Cengkareng dalam Angka 2016, BPS Jakarta Barat, Jakarta.

17. BPS Jakarta Barat (2016c), Statistik Daerah Kecamatan Cengkareng 2016, BPS Jakarta Barat, Jakarta.

18. BPS Jakarta Utara (1996), Kecamatan Penjaringan dalam Angka 1996, BPS Jakarta Utara, Jakarta.

19. BPS Jakarta Utara (2001), Kecamatan Penjaringan dalam Angka 2001, BPS Jakarta Utara, Jakarta.

20. BPS Jakarta Utara (2006), Kecamatan Penjaringan dalam Angka 2006, BPS Jakarta Utara, Jakarta.

21. BPS Jakarta Utara (2011), Kecamatan Penjaringan dalam Angka 2011, BPS Jakarta Utara, Jakarta.

22. BPS Jakarta Utara (2016a), Kecamatan Penjaringan dalam Angka 2016, BPS Jakarta Utara, Jakarta.

23. BPS Jakarta Utara (2016b), Statistik Daerah Kecamatan Penjaringan 2016, BPS Jakarta Utara, Jakarta.

24. BPS Jakarta Utara (2016c), Jakarta Utara dalam Angka 2016, BPS Jakarta Utara, Jakarta.

25. Brinkman, J. J., and M. Hartman (2009), Jakarta flood hazard mapping framework, in International Conference on Urban Flood Management, edited, pp. 1-9, Paris.

26. Bruneau, M., S. E. Chang, R. T. Eguchi, G. C. Lee, T. D. O’Rourke, A. M. Reinhorn, M.

Shinozuka, K. Tierney, W. A. Wallace, and D. v. Winterfeldt (2003), A Framework to Quantitatively Assess and Enhance the Seismic Resilience of Communities, Earthquake Spectra, 19(4), 733-752.

27. Bubeck, P., W. J. W. Botzen, L. T. T. Suu, and J. C. J. H. Aerts (2012), Do flood risk perceptions provide useful insights for flood risk management? Findings from central Vietnam, Journal of Flood Risk Management, 5(4), 295-302.

28. Budiyono, Y., J. C. J. H. Aerts, D. Tollenaar, and P. J. Ward (2016), River flood risk in Jakarta under scenarios of future change, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 16(3), 757-774.

29. Buikstra, E., C. Rogers-Clark, H. Ross, D. Hegney, C. King, P. Baker, and K. McLachlan (2011), Ego-resilience and psychological wellness in rural communities, in Continuity versus Creative Response to Challenge: The Primacy of Resilience and Resourcefulness in Life and Therapy, edited, pp. 273-290.

30. Cutter, S. L. (1996), Vulnerability to environmental hazards, Progress in Human Geography, 20(4), 529-539.

31. Cutter, S. L., L. Barnes, M. Berry, C. Burton, E. Evans, E. Tate, and J. Webb (2008), A place- based model for understanding community resilience to natural disasters, Global Environmental Change, 18(4), 598-606.

32. Deltares, U. Solution, B. Witteveen, MLD, Triple-A, PusAIR, and B. I. o. Technology (2011), ATLAS Jakarta Coastal Defece, Jakarta.

33. Fatti, C. E., and Z. Patel (2013), Perceptions and responses to urban flood risk: Implications for climate governance in the South, Applied Geography, 36, 13-22.

34. Grothmann, T., and F. Reusswig (2006), People at risk of flooding: Why some residents take precautionary action while others do not, Natural Hazards, 38(1-2), 101-120.

35. Khalili, S., M. Harre, and P. Morley (2015), A temporal framework of social resilience indicators of communities to flood, case studies: Wagga wagga and Kempsey, NSW, Australia, International Journal of Disaster Risk Reduction, 13, 248-254.

36. Klein, R. J. T., R. J. Nicholls, and F. Thomalla (2003), Resilience to natural hazards: How useful is this concept?, Environmental Hazards, 5(1), 35-45.

37. Messner, F., and V. Meyer (2007), Flood damage, vulnerability and risk perception - challenges for flood damage research, in Flood risk management - hazards, vulnerability and mitigation measures, edited by J. Schanze, E. Zeman and J. Marsalek, pp. 149-168, Springer, Dordrecht.

38. Meyer, V., D. Haase, and S. Scheuer (2009), Flood risk assessment in European river basins- concept, methods, and challenges exemplified at the Mulde river, Integrated Environmental Assessment and Management, 5(1), 17-26.

39. Rustiadi, E., D. O. Pribadi, A. E. Pravitasari, and G. S. Indraprahasta (2015), Jabodetabek Megacity: From City Development Toward Urban Complex Management System, in Urban Development Challenges, Risks and Resilience in Asian Mega Cities, edited by R. B. Singh, pp.

421-445, Springer Japan, Tokyo.

40. Siegrist, M., and H. Gutscher (2008), Natural hazards and motivation for mitigation behavior:

People cannot predict the affect evoked by a severe flood, Risk Analysis, 28(3), 771-778.

41. Steinberg, F. (2007), Jakarta: Environmental problems and sustainability, Habitat International, 31(3-4), 354-365.

42. Wijayanti, P., Tono, Hastuti, and D. Pramudita (2015), Estimation of River Flood Damage in Jakarta: the Case of Pesanggrahan River, Economy and Environment Program for South East Asia (EEPSEA), Los Banos.

43. Yusuf, A. A., and H. Francisco (2009), Climate change vulnerability mapping for Southeast Asia, 10-15 pp, Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA), Singapore.