BAB 1 PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Air adalah salah satu kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan oleh makhluk hidup guna menopang kelangsungan hidup dan memelihara kesehatan. Air yang mengisi lebih dari dua pertiga bagian dari seluruh permukaan bumi, memberi tempat hidup yang 300 kali lebih luas dari pada daratan, akan tetapi sebagian besar dari air tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk kepentingan mahluk hidup. Hanya 1% yang merupakan air manfaat yang dapat dipergunakan sebagai air bersih, untuk menjadi air bersih atau air minum harus mengalami suatu teknologi.

Pengolahan air dilakukan pada air baku yang tidak memenuhi standar kualitas air bersih, sehingga unsur yang tidak memenuhi standar perlu dihilangkan ataupun dikurangi, agar seluruh air memenuhi standar yang berlaku. Salah satu alternatif yang tersedia secara lokal adalah penggunaan koagulan alami dari tanaman yang barangkali dapat diperoleh di sekitar kita. Penelitian dari The Environmental Engineering Group di Universitas Leicester, Inggris, telah lama mempelajari potensi penggunaan berbagai koagulan alami dalam proses pengolahan air skala kecil, menengah, dan besar. Penelitian mereka dipusatkan terhadap potensi koagulan dari tepung biji tanaman kelor atau Moringa oleifera.

sungai yang keruh. Untuk memenuhi tugas pratikum mata kuliah pratikum kesehatan lingkungan ini kami mengangkat tema “Pemanfaatan Biji Kelor Sebagai Penjernihan Air Sungai yang Keruh”.

1. 2 Rumusan Praktikum

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan praktikum yang diperoleh adalah bagaimana cara menjernihkan air sungai dengan biji kelor? 1. 3 Tujuan Praktikum

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari praktikum ini adalah

1.3.1 Tujuan Umum

Memanfaatkan biji kelor untuk penjernihan air sungai yang keruh dan mengukur tubiditas air sungai tersebut.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mempelajari cara penjernihan air sungai menggunakan biji kelor. 2. Melihat hasil setelah melakukan penjernihan air melalui biji kelor. 3. Membandingkan turbiditas air sebelum dan sesudah penjernihan. 1. 4 Manfaat Praktikum

BAB 2 DASAR TEORI

Pohon kelor (Moringa oleifera) diketahui mengandung polielektrolit kationik dan flokulan alamiah dengan komposisi kimia berbasis polipeptida yang mempunyai berat molekul mulai dari 6000 sampai 16000 dalton, mengandung hingga 6 asam-asam amino terutama asam glutamat, mentionin dan arginin (Jahn, 1986). Sebagai bioflokulan, biji kelor kering dapat digunakan untuk mengkoagulasi-flokulasi kekeruhan air (Jahn, 1986; Sani, 1990; Bina, 1991 dalam Muyibi dan Evison, 1995; Narasiah dkk, 2002) (Pandia dan Husain, Jurnal Pengaruh Massa dan Ukuran Biji Kelor pada Proses Penjernihan Air, 2005).

Penjernihan air dengan biji kelor (Moringa oleifera) dapat dikatakan sebagai penjernihan air dengan bahan kimia, karena tumbukan halus biji kelor dapat menyebabkan terjadinya gumpalan (koagulan) pada kotoran yang terkandung dalam air. Proses penjernihan air ini memakai metode koagulasi-flokulasi.

2.1 Koagulasi

2.1.1 Pengertian Koagulasi

Partikel koloid umumnya bermuatan negatif oleh karena itu ion-ion yang ditambahkan harus kation-ion atau bermuatan positif.

2.1.2 Proses Koagulasi

Pada proses koagulasi-flokulasi terdiri dari dua tahap besar, yaitu: 1. Penambahan koagulan

2. Pengadukan campuran koagulan-air umpan, yang terdiri dari: a) Pengadukan Cepat

Tujuan pengadukan cepat adalah untuk mempercepat dan menyeragamkan penyebaran zat kimia melalui air yang diolah, serta untuk menghasilkan dispersi yang sama dari partikel koloid, dan supaya meningkatkan kesempatan partikel untuk kontak dan bertumbukan satu sama lain.

b) Pengadukan Pelan

Tujuan pengadukan pelan adalah menggumpalkan partikel terkoagulasi berukuran mikro menjadi partikel flok yang lebih besar. Flok ini akan beragregasi/ berkumpul dengan partikel-partikel tersuspensi lainnya (Duliman, 1998). Setelah pengadukan pelan selesai, flok yang terbentuk dibiarkan mengendap. Setelah proses pralakuan koagulasi-flokulasi selesai, derajat keasaman (pH) air umpan mikrofiltrasi akan turun.

2.2 Flokulasi

air bertujuan untuk mempercepat proses penggabungan flok yang telah dibibitkan pada proses koagulasi. Partikel yang telah distabilkan selanjutnya saling bertumbukan serta melakukan proses tarik-menarik dan membentuk flok yang ukurannya makin lama makin besar serta mudah mengendap.

Pengadukan lambat (agitasi) pada proses flokulasi dapat dilakukan dengan metode yang sama dengan pengadukan cepat pada proses koagulasi, perbedaannya terletak pada nilai gradien kecepatan di mana pada proses flokulasi nilai gradien jauh lebih kecil dibanding gradien kecepatan koagulasi.

2.3 Proses Pengolahan Air (Koagulasi-Flokulasi)

Air baku dari air permukaan sering mengandung bahan-bahan yang tersusun oleh partikel koloid yang tidak bisa diendapkan secara alamiah dalam waktu singkat. Partikel-partikel koloid dibedakan berdasarkan ukuran. Jarak ukurannya antara 0,001 mikron (10-6 mm) sampai 1 mikron (10-3 mm). Partikel yang ditemukan dalam kisaran ini meliputi:

1. Partikel anorganik, seperti serat asbes, tanah liat, dan lanau/silt 2. Presipitat koagulan

bahan kimia dengan muatan berlawanan. Terjadinya muatan pada partikel menyebabkan antar partikel yang berlawanan cenderung bergabung membentuk inti flok.Untuk penghilangan zat-zat berbahaya dari air, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah proses koagulasi dan flokulasi. Koagulasi dan flokulasi merupakan proses yang terjadi secara berurutan untuk mentidakstabilkan partikel tersuspensi, menyebabkan tumbukan partikel dan tumbuh menjadi flok.

Proses koagulasi selalui diikuti oleh proses flokulasi, yaitu penggabungan inti flok atau flok kecil menjadi flok yang berukuran besar. Tahap awal dimulai dengan proses koagulasi, koagulasi melibatkan netralisasi dari muatan partikel dengan penambahan elektrolit. Dalam hal ini bahan yang ditambahkan biasanya disebut sebagai koagulan atau dengan jalan mengubah pH yang dapat menghasilkan agregat/kumpulan partikel yang dapat dipisahkan. Hal ini dapat terjadi karena elektrolit atau konsentrasi ion yang ditambahkan cukup untuk mengurangi tekanan elektrostatis di antara kedua partikel. Agregat yang terbentuk akan saling menempel dan menyebabkan terbentuknya partikel yang lebih besar yang dinamakan mikroflok, dimana mikroflok ini tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Pengadukan cepat untuk mendispersikan koagulan dalam larutan dan mendorong terjadinya tumbukan partikel sangat diperlukan untuk memperoleh proses koagulasi yang bagus. Biasanya proses koagulasi ini membutuhkan waktu sekitar 1-3 menit.

terbentuk pada saat proses koagulasi sebagai akibat penetralan muatan, akan saling bertumbukan dengan adanya pengadukan lambat. Tumbukan tersebut akan menyebabkan mikroflok berikatan dan menghasilkan flok yang lebih besar. Pertumbuhan ukuran flok akan terus berlanjut dengan penambahan flokulan atau polimer dengan bobot molekul tinggi. Polimer tersebut menyebabkan terbentuknya jembatan, mengikat flok, memperkuat ikatannya serta menambah berat flok sehingga meningkatkan rate pengendapan flok. Waktu yang dibutuhkan untuk proses flokulasi berkisar antara 15-20 menit hingga satu jam.

2.4 Kekeruhan

Kekeruhan menunjukkan sifat optis air , yang mengakibatkan pembiasan cahaya ke dalam air. Kekeruhan membatasi masuknya cahaya ke dalam air. Kekeruhan ini terjadi karena adanya bahan yang terapung, dan teruraikan zat tertentu, seperti bahan organik, jasad renik, lumpur tanah liat, dan benda lain yang melayang atau terapung sangat halus sekali. Semakin keruh air, semakin tinggi daya hantar listriknya dan semakin pula padatannya. ( Kristanto, 2002)

BAB 3

METODE PRAKTIKUM

3.1 Rancang Bangun

Dalam praktikum ini mengambil sampel satu liter air sungai yang keruh untuk setiap percobaan. Sebelumnya air diukur dahulu dengan turbidimeter. Ada tiga percobaan, percobaan pertama adalah memasukkan 0,5 gram bubuk biji kelor ke dalam satu liter sampel air. Percobaan kedua adalah memasukkan 0.2 gram bubuk biji kelor ke dalam satu liter sampel air. Percobaan ketiga adalah memasukkan 0.1 gram bubuk biji kelor ke dalam satu liter sampel air.

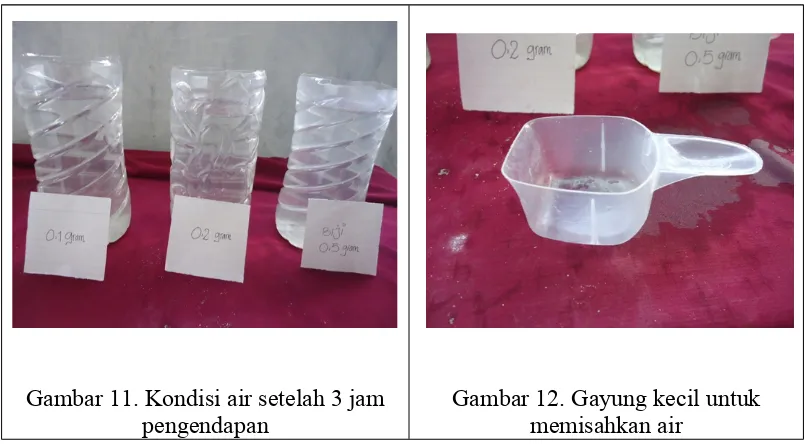

Air tersebut ditempatkan pada botol plastik bervolume 1 liter. Biji kelor yang telah ditumbuk dimasukkan ke dalam botol tersebut dan diaduk dengan cara tertentu. Setelah didiamkan beberapa waktu, pada botol akan tampak dua lapisan yaitu kotoran berada di atas dan air berada di bawah. Air yang sudah dijernihkan diukur lagi dengan turbidimeter.

Praktikum penjernihan air ini menggunakan air sungai Mulyorejo yang mana sungai tersebut masih banyak digunakan masyarakat disekitarnya sebagai air untuk mencuci alat makan dan lain-lain. Dilihat dari kondisi sungai yang sudah tidak layak digunakan sebagai sumber air bersih.

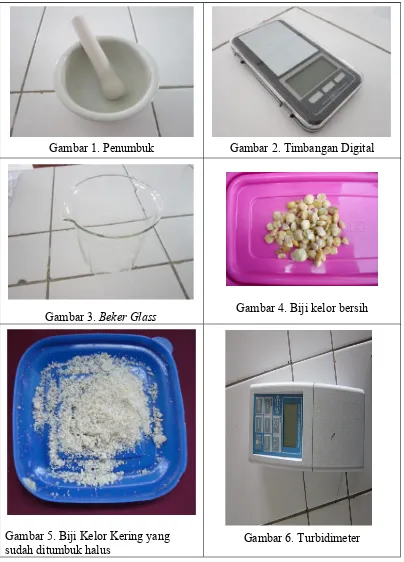

3.2 Alat dan Bahan 3.2.1 Alat

3. Alat penumbuk 4. Saringan/ ayakan 5. Beker Glass 6. Turbidimeter 7. Timbangan digital 3.2.2 Bahan

1. Biji kelor kering yang sudah dikupas kulitnya. 2. Air sungai Mulyorejo.

3.3 Prosedur Kerja

1. Ambil tiga liter air sungai yang akan dijernihkan

2. Sebelum dijernihkan ukurlah kekeruhannya dengan turbidimeter

3. Lalu tuangkan Air dalam 3 botol plastik masing-masing berukuran 1 liter. 4. Siapkan Biji kelor kering yang sudah dikupas kulitnya.

5. Siapkan alat penumbuk, ayakan, pengaduk dan turbidimeter.

6. Lalu Biji kelor kering yang sudah dikupas ditumbuk sampai halus dan diayak hingga halus membentuk bubuk.

7. Penumbukan yang kurang halus dapat menyebabkan kurang sempurnanya proses penggumpalan.

8. Timbang Biji kelor yang sudah ditumbuk demgan ukuran yang diinginkan (0.5 gram, 0,2 gram dan 0,1 gram)

9. Campur tumbukkan biji kelor dengan sedikit air sampai berbentuk pasta. Masukkan pasta biji kelor ke dalam air kemudian diaduk.

11. Kemudian aduk lagi secara perlahan dan beraturan selama 5 menit. 12. Kemudian diamkan air tersebut selama 2-3 jam.

13. Pisahkan air dari endapan, hati-hati dalam proses pemisahan agar endapan tidak ikut terangkat.

14. Air yang sudah dijernihkan, diukur tingkat kekeruhannya dengan turbidimeter.

3.4

2.4 Lokasi Praktikum

Pelaksanaan praktikum ini dilakukan di kost salah satu anggota dan pengukuran turbiditasnya dilakukan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

3.5 Waktu Pelaksanaan Praktikum

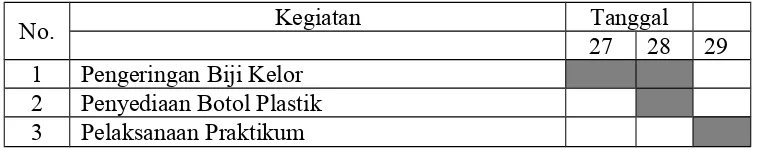

Praktikum penjernihan air ini kami laksanakan pada tanggal 27 sampai 29 April 2013 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Praktikum

No. Kegiatan Tanggal

27 28 29

1 Pengeringan Biji Kelor 2 Penyediaan Botol Plastik 3 Pelaksanaan Praktikum

3.6 Rincian Biaya

BAB 4

HASIL PRAKTIKUM DAN PEMBAHASAN

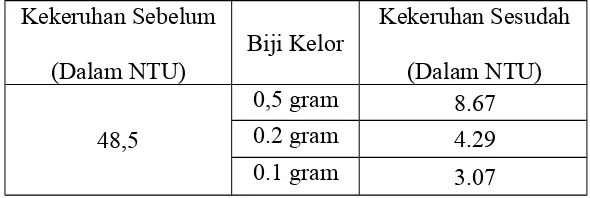

4.1 Hasil Praktikum

Tabel 1. Hasil Praktikum Penjernihan Air Dengan Biji Kelor Kekeruhan Sebelum

(Dalam NTU)

Biji Kelor

Kekeruhan Sesudah (Dalam NTU) 48,5

0,5 gram 8.67

0.2 gram 4.29

0.1 gram 3.07

4.2 Pembahasan

BAB 5 PENUTUP 5.1 Kesimpulan

Praktikum ini menggunakan biji kelor sebagai bahan koagulan untuk penjernihan air dengan metode koagulasi dan flokulasi. Untuk mengetahui apakah air tersebut telah memenuhi syarat kualitas air bersih, salah satu indikatornya adalah mengukur tingkat kekeruhan.

Pemanfaatan biji kelor sebagai penjernih air adalah salah satu cara cukup efektif dan efisien karena bahan baku dan teknik penjernihannya tidak rumit ,sederhana dan murah. Hal yang perlu diperhatikan adalah biji kelor terlebih dahulu dikupas dari kulit bijinya serta penumbukannya harus benar-benar halus agar tidak mempengaruhi hasil penjernihan dan pengendapannya tidak boleh lebih dari sehari atau 24 jam.

Berdasarkan hasil praktikum penjernihan air dengan biji kelor yang di lakukan, didapatkan hasil yang lebih jernih dibandingkan kondisi air sebelum penjernihan. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan biji kelor untuk penjernihan air efektif karena biji kelor bersifat sebagai koagulan dalam pengendapan flok.

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

Menteri Negara Riset dan Teknologi.2005.Penjernihan Air Dengan Biji Kelor (Moringa Oleifera).http://www.iptek.net.id/ind/warintek/? mnu=6&ttg=5&doc=5b5.Diakses pada 1 Maret 2013

Rochintaniawati, Diana.Penjernihan Air Dengan Biji Kelor. http://file.upi.edu/ Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._BIOLOGI/

DIANA_ROCHINTANIAWATI/BIOLOGY_TERAPAN/ PENJERNIHAN_AIR.pdf.Diakses pada 1 Maret 2013

Pandia, Setiaty dan Amir Husin.2005.Pengaruh Massa dan Ukuran Biji Kelor pada Proses Penjernihan Air .http://repository.usu.ac.id/bitstream/ 123456789/15385/1/tkp-jul2005-%20(4).pdf.Diakses pada 1 Maret 2013 Ravina, Louis. 1993.Coagulation and Floculation.Virginia:Zeta-Meter,Inc

Suryadiputra,I.N.N.1995.Pengantar Mata Kuliah Pengolahan Limbah:Pengolahan Air Limbah Dengan Metode Kimia(Koagulasi dan

Flokulasi).Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor

Anonim.2009.KoagulasidanFlokulasi.http://bulekbasandiang.wordpress.com/ 2009/03/26/koagulasi-dan-flokulasi.Diakses pada 2 Maret 2013

Anonim.http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19736/5/Chapter %20I.pdf.Diakses pada 13 April 2013

Gambar 1. Penumbuk Gambar 2. Timbangan Digital

Gambar 3. Beker Glass Gambar 4. Biji kelor bersih

Gambar 5. Biji Kelor Kering yang

Gambar 7. Biji kelor yang telah

ditimbang gambar 8. Ayakan

Gambar 9. Air sampel sungai mulyorejo

Gambar 11. Kondisi air setelah 3 jam pengendapan

Gambar 12. Gayung kecil untuk memisahkan air

Gambar 13. Pengukuran kekeruhan air

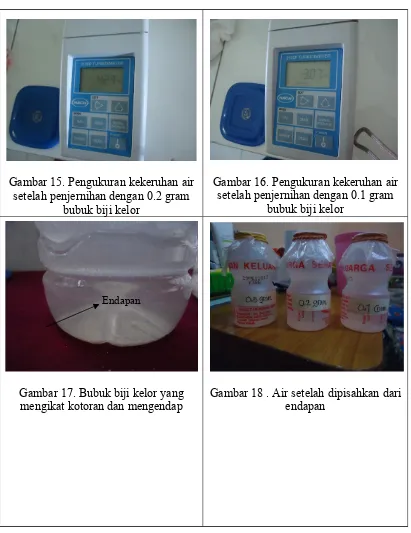

Gambar 15. Pengukuran kekeruhan air setelah penjernihan dengan 0.2 gram

bubuk biji kelor

Gambar 16. Pengukuran kekeruhan air setelah penjernihan dengan 0.1 gram

bubuk biji kelor

Gambar 17. Bubuk biji kelor yang mengikat kotoran dan mengendap

Gambar 18 . Air setelah dipisahkan dari endapan