MASYARAKAT TIONGHOA DI YOGYAKARTA

1877-1920

Sripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sastra

Program Studi Ilmu Sejarah

Nama : Audy Bramara

Nim : 07 4314 007

JURUSAN ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

MASYARAKAT TIONGHOA DI YOGYAKARTA

1877-1920

Sripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sastra

Program Studi Ilmu Sejarah

Nama : Audy Bramara

Nim : 07 4314 007

JURUSAN ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan

karya saya sendiri dan tidak diambil dari karya orang lain, kecuali

disebutkan dalam kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka.

Yogyakarta, 9 Agustus 2011

Penulis

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata

Dharma:

Nama : Audy Bramara

Nomor Mahasiswa : 07 4314 007

Demi pengembangan ilmu pengetahuan memberikan kepada Perpustakaan

Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul ‘MASYARAKAT

TIONGHOA DI YOGYAKARTA 1877-1920.’ Dengan demikian saya

memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk

menyimpan, dan mengalihkan dalam bentuk media lain untuk kepentingan

akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada

saya selama tetap mencantum nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 14 September 2011

Yang menyatakan,

MOTTO

Kesadaran adalah matahari.

Kesabaran adalah Bumi.

Keberanian menjadi cakrawala.

dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan

untuk masyarakat Tionghoa di Yogyakarta,

ABSTRAK

Masyarakat Tionghoa di Yogyakarta 1877-1920

Tulisan ini membahas mengenai sejarah yang berhubungan dengan dinamika kelompok masyarakat Tionghoa di Yogyakarta dalam kurun waktu antara tahun 1877-1920. Keberadaan masyarakat Tionghoa sudah diketahui jauh sebelum Kasultanan Yogyakarta berdiri yaitu tahun 1755. Bahkan keberadaan masyarakat Tionghoa sudah diketahui sebelum kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa proses interaksi sosial antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa di Yogyakarta sudah terjadi sejak lama.

Demi kepentingan politik dan ekonomi yang menguntungkan Belanda, melalui pemerintahan kolonialnya, Belanda mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara langsung telah mempengaruhi interaksi sosial kelompok masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda cenderung membawa pada perpecahan sosial. Konstruksi sosial yang dibangun oleh Belanda terhadap kelompok masyarakat Tionghoa melahirkan jarak dan kesenjangan diantara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa. Walaupun di satu sisi Belanda membutuhkan keberadaan orang-orang Tionghoa untuk menjadi mitra dagangnya, namun di sisi lain, populasi masyarakat Tionghoa yang semakin besar dan hubungan yang baik dengan masyarakat pribumi dikhawatirkan akan mengancam dominasi Belanda di segala bidang.

Peraturan-peraturan pemerintah kolonial telah membangun konstruksi sosial yang cenderung mengkotak-kotakkan kelompok masyarakat. Hal tersebut tentu mengancam integrasi sosial yang terjadi antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa. Sebagai akibatnya, kerusuhan rasial antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa sering terjadi. Akan tetapi di wilayah Yogyakarta hampir tidak dirasakan adanya konflik rasial. Integrasi dapat terjadi diantara kelompok masyarakat Tionghoa dengan kelompok masyarakat Jawa di Yogyakarta. Kerusuhan rasial yang terjadi akibat konflik antar kelompok masyarakat tidak terjadi. Integrasi yang terjadi di Yogyakarta tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang mendukung.

Sultan sebagai raja yang berkuasa di Yogyakarta mengambil peranan yang menentukan dalam dinamika kehidupan seluruh masyarakat Yogyakarta. Kondisi kultural yang sangat kuat membawa masyarakat Yogyakarta untuk menjadikan sosok Sultan sebagai sosok panutan. Sultan sebagai penguasa lokal di wilayah Yogyakarta telah menjadi pengawal dari kehidupan kolektif di Yogyakarta, dalam hal ini terutama adalah kehidupan yang plural.

ABSTRACT

The Subject of this writing is the history which related to the dynamics of the Chinese community in Yogyakarta in the period of 1877 – 1920. The Chinese has already been in existence long before the Kingdom of Yogyakarta was established in the year of 1755. The existence of Chinese even had been recognized long before the arrival of the Dutch in the Archipelago. Thus, it is be sure that the interaction process within the Chinese and the Javanese in Yogyakarta had been done since very long time ago

For the political and economical benefit of the Dutch, the colonial government of the Netherlands-Indies issued a rules that generally influenced the relationship between the Chinese and the Javanese. The influence of a policy of divide and rule that brought social conflicts. Social construction built by the Dutch for the Chinese has made a gap among the Chinese community and the Javanese. Even though in one side the Dutch needed the Chinese as a trading partner, but in the other side, the population which got bigger and the good relationship with the indigenous threatened the domination of the Dutch.

The rules that created by the colonial government was shaped a social construction that made separation among people. Thus, it would threat social integration between Chinese and Javanese. Racial riot between the Chinese and the Javanes had happened very often. But seemingly, in the region of Yogyakarta, that kind of conflict has never been heard. In Yogyakarta integration could be built between the Chinese community and the Javanese. Racial riot has not been happened in Yogyakarta.

Sultan as a king who controlled the region of Yogyakarta took an important role to the dynamics of life for the people of Yogyakarta. Cultural conditions has made the Sultan became a central figure. Sultan as the King of the local region of Yogyakarta has become a communal guard, moreover in the plurality of the people in Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Setelah melewati proses yang cukup panjang, pada akhirnya skripsi ini

dapat diselesaikan. Sehingga puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan

Yang Maha Esa, atas berkatNya yang melimpah. Tulisan ini sudah barang tentu

tidak bisa terwujud tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya layak dan

pantas jika dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan mendukung penulis.

Ucapan terima kasih dialamatkan kepada:

1. Dosen Pembimbing, Drs. Heribertus Hery Santosa, M.Hum yang juga

sekaligus merupakan pembimbing akademik. Dalam kesempatan ini saya

mengucapkan terima kasih yang besar atas kesabaran dalam membimbing

saya selama proses pengerjaan skripsi ataupun selama proses perkuliahan.

2. Pak Silverio R. L. A. S., yang menjabat sebagai kepala Indonesiana.

Terimakasih atas saran dan kritikan yang telah manjadikan saya menjadi lebih

baik.

3. Pak Sandiwan yang telah banyak memberikan saya masukan dalam penulisan

skripsi, serta terimakasih pula untuk semua ilmu yang diberikan selama

proses perkuliahan. Pak Anton Haryono, terimakasih untuk kuliah-kuliah

yang banyak membantu saya terutama ketika memulai penulisan skripsi ini,

serta lokalitas yang bapak tawarkan dalam pemikiran-pemikiran bapak,

Suwarno, terimakasih atas semangat bapak dalam mengajar, sehingga banyak

menginspirasi saya untuk tetap semangat dalam menghadapi segala sesuatu.

4. Pak Manu terima kasih atas buku-buku yang dipinjamkan kepada saya.

Terima kasih juga atas semua dorongan dan motivasi untuk menulis tentang

sesuatu yang ada di daerah dalam hal ini Yogyakarata. Terima kasih juga

karena telah memperkenalkan saya dengan kebudayaan Jawa, sehingga saya

terpicu untuk lebih giat belajar lagi.

5. Rm. G. Budi Subanar, SJ yang telah memberikan masukan refrensi kepada

saya, serta mengajari saya untuk berpikir secara kritis. Terima kasih juga

untuk Rm. FX. Baskara T. Wardaya, SJ yang telah membantu saya untuk

berpikir secara lebih sistematis dan membantu saya untu dapat melihat

sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Karena dengan begitu

subjektifitas dapat direduksi.

6. Mas Tri yang di Sekretariat Fakultas Sastra USD, terima kasih untuk semua

bantuan administratif sewaktu saya kuliah.

7. Terima kasih atas dorongan semangat dari keluarga: Papa, Mama, Elang,

Gunung, dan Puri. Juga saudara-saudara yang terus mengikuti perkembangan

kuliah saya dalam semester akhir: Ibu Emawati, Bapak Suhendro Djayusman.

8. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman di Jurusan Ilmu

Sejarah USD. terutama angkatan 2007: Benedito Savio, Ligia, Krisna,

Wahyu, Adi Siswanto, Irawan, Andriawan, Aryo Baskara, Tian. Trima kasih

juga untuk teman teman sastra atas dukungan dan bantuan: Denty Piawai

9. Teman-teman Salt 2011, terima kasih atas dukungan serta toleransi yang

sudah teman-teman berikan: Mas Anton, Andre, Yosan, Dias.

Semoga apa yang telah diberikan kepada saya diterima oleh Tuhan Yang

Maha Esa. Pada akhirnya harus diakui bahwa hasil karya ini tidak sempurna, oleh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

ABSTRAK viii

F. Kerangka Teoritis 11 G.Metode Penelitian 13

H.Sistematika 13

BAB II MASYARAKAT BELANDA DAN MASYARAKAT TIONGHOA DI YOGYAKARTA SERTA KRATON KASULTANAN PASCA PERJANJIAN GIYANTI TAHUN

A. Masyarakat Belanda 16 B. Sejarah Kedatangan Etnis Tionghoa 20 1. Migrasi ke Nusantara 20 2. Menetap di Yogyakarta 24 C. Pekerjaan orang-orang Tionghoa di Yogyakarta 25 D. Dualisme Pemerintah Hindia Belanda atas Orang-Orang

Tionghoa di Jawa 29

E. Kedekatan dengan Kraton 33

BAB III MENJADI BANGSAWAN DAN ELITE MASYARAKAT 37 A.Menjadi Bagian dari Kraton 42 B.Elite Masyarakat 48

BAB IV MASYARAKAT TIONGHOA DIANTARA

PENERIMAAN DAN PENOLAKAN 56 A.Hubungan Baik yang Terjalin 57 1. Pembangunan Klenteng 57 2. Menjadi Bagian dari Kraton Kasultanan Yogyakarta 59 3. Stabilitas Ekonomi dalam Perdagangan 61

4. Pendidikan 65

5. Pers 68

B.Ancaman Disintegrasi 72

1. Perdagangan 73

2. Industri 75

BAB V PENUTUP 77

Kesimpulan 77

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR TABEL

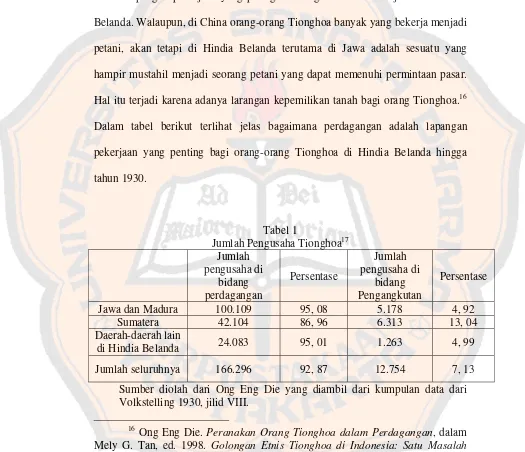

1. Jumlah pengusaha Tionghoa 26

2. Pola-pola pekerjaan masyarakat Tionghoa di Yogyakarta tahun 1808 28

3. Perbandingan Pekerjaan Pedagang dengan Non-pedagang Masyarakat

Tionghoa di Yogyakarta tahun 1808 29

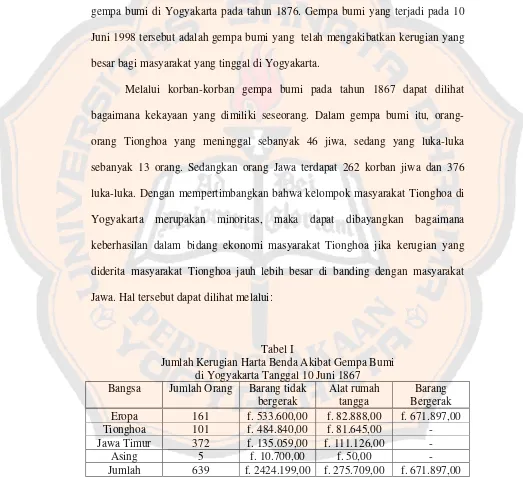

4. Jumlah Kerugian Harta benda Akibat Gempa Bumi di Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedatangan orang-orang Tionghoa di Nusantara berada pada puncaknya

terjadi pada abad ke-19 dan ke-20. Perkembangan teknologi pada kapal motor,

serta telah dicabutnya larangan bepergian ke luar daerah China pada masa dinasti

Ching, memberi pengaruh besar terhadap migrasi orang-orang Tionghoa dari

daratan China ke wilayah Nusantara. Banyak di antara orang-orang Tionghoa itu

datang ke Nusantara dengan tujuan ingin memperbaiki nasib mereka, karena pada

waktu itu situasi di daratan China sangat sulit. Di Nusantara sebagian dari mereka

bekerja sebagai buruh, dan juga petani. Walaupun demikian, banyak di antara

orang-orang Tionghoa di Nusantara itu yang menjadi pedagang. Pada awalnya,

kedatangan orang-orang dari negeri China ke Nusantara terjadi karena adanya

motif perdagangan. Sehingga, dalam masa-masa sesudahnya perdagangan banyak

digeluti orang-orang Tionghoa, terutama orang Tionghoa dari sub suku bangsa

Hokkien. Hubungan perdagangan dengan negeri China sendiri telah terjadi sekitar

abad ke-16.1

Pada masa kolonial Belanda, hubungan sosial antara masyarakat Tionghoa

dengan masyarakat Jawa pada dasarnya berjalan secara harmonis. Hal inilah yang

memungkinkan terjadinya akulturasi antara mereka. Perkawinan antara orang

1

Tionghoa dengan penduduk setempat, merupakan wujud dari proses akulturasi

yang terjadi.

Pada dasarnya, dalam mata pencaharian orang-orang Tionghoa di

Nusantara, tidak melulu menjadi pedagang. Banyak di antara orang-orang

Tionghoa yang ada di Nusantara menjadi petani, tukang atau buruh, atau bahkan

menduduki jabatan pada sistem birokrasi lokal. Dalam perkembangannya,

keberadaan orang-orang Tionghoa itu dianggap membahayakan dominasi

ekonomi pemerintah Hindia Belanda. Selain bidang ekonomi, dalam bidang

politik etnis Tionghoa juga dianggap berbahaya bagi pemerintah kolonial

Belanda. Jumlah populasi mereka yang semakin berkembang, dan hubungan

mereka yang sangat baik dengan orang-orang Jawa kelas atas, adalah ancaman

yang dapat membahayakan dominasi pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena

itu, pemerintah Belanda banyak mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang

cenderung merugikan masyarakat Tionghoa. Salah satunya adalah peraturan

Zoning Stelsel yang dikeluarkan pada tahun 1863.2 Peraturan ini memaksa semua

penduduk Tionghoa di wilayah Nusantara menetap pada area yang secara khusus

diperuntukkan bagi orang Tionghoa. Area khusus bagi orang Tionghoa itu

biasanya berada di dekat pasar. Wilayah inilah yang kemudian dikenal dengan

nama pecinan. Peraturan Pemerintah kolonial Belanda ini jelas mengganggu

proses asimilasi antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi.

Peraturan tersebut telah membentengi terjadinya asimilasi antara masyarakat

2

Siauw Tiong Djin. Siauw Giok Tjha: Perjuangan seorang Patriot membangun Nasion Indonesia dan -Masyarakat Bhineka Tunggal Ika. 1999.

Tionghoa dengan masyarakat Jawa dan melahirkan citra eksklusivisme pada

masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa diarahkan hanya untuk hal-hal yang

bersifat ekonomi saja. Zoning Stelsel telah membentuk kehidupan masyarakat

Tionghoa bahkan sampai masa sesudahnya. Sampai saat ini, banyak muncul

stereotip dari masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa orang-orang

Tionghoa sangat eksklusif, suka berkelompok-kelompok, menjauhkan diri dari

pergaulan sosial dan tinggal di lingkungan yang tersendiri pula.3 Di sisi lain,

peraturan tersebut mempunyai nilai positif bagi masyarakat Tionghoa sendiri.

Sadar atau tidak, peraturan inilah yang telah melesatarikan kebudayaan

masyarakat Tionghoa. Dengan adanya Zoning Stelsel, kebudayaan Tionghoa

berpeluang untuk tetap eksis.

Wilayah Zoning Stelsel di Yogyakarta dapat ditemui di kampung

Ketandan dan Pajeksan, yang terletak di sebelah utara pasar Beringharjo.

Menariknya, peraturan yang dibuat Belanda untuk etnis Tionghoa itu, tidak

menimbulkan suatu konflik sosial yang mengarah pada kerusuhan rasial dengan

penduduk setempat di daerah Kasultanan Yogyakarta. Bahkan dampak dari

Peristiwa ’65 yang banyak menempatkan orang-orang Tionghoa sebagai korban

dari strategi politik pemerintah Orde Baru hampir tidak dirasakan di Yogyakarta.

Di Yogyakarta, etnis Tionghoa dapat hidup harmonis berdampingan dengan

masyarakat sekitar.

3

Pada tahun 1812, jumlah orang Tionghoa di daerah Kasultanan

Yogyakarta mencapai 758 orang laki-laki.4 Mereka yang datang di Kasultanan

pada awalnya adalah laki-laki saja. Orang-orang Tionghoa yang hidup di daerah

Kasultanan Yogyakarta ini secara sosial berada di tempat yang dapat mendukung

Harmonisasi. Di antara orang-orang Tionghoa itu, ada yang memiliki hubungan

dekat dengan orang-orang Jawa dari kalangan atas di Yogyakarta, baik dalam

hubungan ekonomi maupun sosial.

Dalam perkembangannya hubungan baik yang terjadi antara Kasultanan

Yogyakarta dengan orang-orang Tionghoa yang tinggal di Yogyakarta menjadi

sebuah kesempatan bagi budaya Tionghoa untuk tetap menjaga eksistensinya.

Wujud dari hubungan baik itu terlihat dari berdirinya klenteng-klenteng di tanah

milik Kasultanan Yogyakarta. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk mendirikan

sebuah bangunan yang berhubungan erat dengan budaya non-Jawa seperti

kelenteng, tanpa ijin atau campur tangan penguasa tanah, dalam hal ini pihak

Kasultanan Yogyakarta.

Salah satu wujud dari kebudayaan adalah kebudayaan fisik. Kebudayaan

fisik merupakan sebuah hasil dari aktifitas, atau karya manusia dalam

masyarakatnya.5 Klenteng merupakan manifestasi sebuah kebudayaan fisik yang

berhubungan erat dengan proses lahirnya kebudayaan yang memuat ideologi dan

adat-istiadat. Proses akal budi manusia yang akhirnya melahirkan apa yang

4

Peter Carey, op. cit., Hal.35

5

dinamakan kebudayaan fisik. Bagi kelompok masyarakat Tionghoa perantauan

yang jauh dari tanah asalnya, menciptakan sebuah kebudayaan fisik seperti

Klenteng tidaklah mudah. Mereka perlu dukungan dari penguasa ataupun

kelompok masyarakat mayoritas di lingkungannya.

Klenteng adalah sebuah bangunan tempat peribadatan masyarakat

Tionghoa, yang pada abad ke-19 dan ke-20 banyak ditemukan di sekitar wilayah

Pecinan. Sebutan “klenteng” sendiri pada dasarnya merupakan sebuah nama yang

lahir di Nusantara. Di negara lain seperti Malaysia, Philipina, dan Singapura

istilah klenteng tidak ditemukan. Istilah Klenteng kemungkinan berasal dari suara

lonceng yang kerap kali terdengar dari tempat tersebut. Sebelum dikenal dengan

sebutan Klenteng, tempat peribadatan tersebut pada mulanya disebut: Bio, Kiong,

Tong, Ting, Si.6

Di Yogyakarta terdapat dua klenteng yakni klenteng Kwan Tee Kiong atau

Cing Ling Kiong dan klenteng Ho Liong Bo. Klenteng Kwan Tee Kiong atau juga

Cing Liong Kong yang berada di jalan Poncowinatan dan didirikan pada tanggal

1 Desember 1906. Sedangkan klenteng Ho Liong Bio yang berada di jalan

Gondomanan dan didirikan pada tanggal 15 Agustus 1900.7 Kedua klenteng

Tionghoa yang ada di Yogyakarta ini didirikan oleh kaum Tionghoa yang

memiliki hubungan yang dekat dengan orang Jawa dari kalangan atas. Hubungan

6

Moerthiko, ed. Riwayat Klenteng, Vihara, Lithang, Tempet Ibadah Tridharma se-Jawa. 1980. Semarang: Sidoyoso. Hal. 95-87.

7

tersebut juga membuat masyarakat Tionghoa di Yogyakarta luput dari

konflik-konflik rasial dengan kelompok masyarakat lain.

Tulisan ini berkonsentrasi pada sejarah etnis Tionghoa di Yogyakarta

selama periode tahun 1877-1920. Dalam tahun 1877-1920 merupakan periode

masa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwana ke-VII dalam memerintah Kasultanan

Yogyakarta. Dalam sejarahnya masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwana

ke-VII merupakan titik yang paling menentukan terutama dalam pembangunan

perekonomian daerah Kasultanan Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Sri Sultan

Hamengku Buwana VII selama masa pemerintahannya banyak menyewakan

tanah Kasultanan Yogyakarta, untuk para investor yang kemudian digunakan

sebagai pusat-pusat industri. Sehingga dalam perkembangannya, berdirinya

pabrik-pabrik gula di tanah Kasultanan Yogyakarta dapat mendorong

perekonomian di Yogyakarta. Bagi masyarakat umum keuntungan yang di dapat

adalah terbukanya lapangan pekerjaan di pabrik-pabrik gula tersebut, sedangkan

Kraton mendapatkan keuntungan yang besar dari sewa tanah pabrik-pabrik gula

tersebut. Datangnya para investor yang mendirikan pabrik-pabrik gula di

Yogyakarta mampu mengangkat perekonomian Yogyakarta. Dengan naiknya

keadaan ekonomi di Yogyakarta, pembangunan mulai dilakukan di berbagai

sektor kehidupan. Pembangunan tersebut bahkan juga sampai pada masalah religi

masyarakat. Dalam periode ini berdiri dua Klenteng yang letaknya berada di pusat

kota Yogyakarta. Sehingga melalui periode yang berpengaruh bagi kehidupan

tentang sejarah dinamika masyarakat Tionghoa yang hidup di tengah masyarakat

lain di Yogyakarta.

B. Permasalahan

Ada sebuah pameo yang mengatakan bahwa barang siapa ingin mengenal

“manusia sekarang” maka sebaiknya berusahalah untuk mengenal “manusia

lama”. Oleh sebab itu, dalam rangka melihat kembali proses lahirnya identitas

kolektif di dalam masyarakat di Yogyakarta, maka tulisan ini akan memusatkan

perhatian pada sejarah etnis warga Tionghoa di Yogyakarta. Permasalahan yang

akan menjadi perhatian dapat didalami melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai

berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Tionghoa yang tinggal di daerah

Yogyakarta tidak banyak menghadapi konflik sosial yang mengarah pada

kerusuhan rasial dengan kelompok masyarakat lain di lingkungannya?

2. Bagaimana dinamika sosial kebudayaan masyarakat Tionghoa di daerah

keraton Kasultanan Yogyakarta?

3. Bagaimana pengaruh keberadaan masyarakat Tionghoa di Yogyakarta bagi

lingkungan sosial di sekitarnya?

C. Tujuan

1. Akademis

Secara Akademis, tujuan dari penulisan ini adalah mendokumentasikan

Melalui tulisan ini diharapkan mampu menambahkan wacana tentang sejarah etnis

Tionghoa dalam khasanah sejarah Indonesia. Tulisan ini juga diharapkan mampu

mereduksi steriotip masyarakat Indonesia mengenai etnis Tionghoa-Indonesia

yang dianggap etnis yang “berbeda” dengan Indonesia.

2. Praktis

Penulisan ini berusaha melakukan pengkajian sejarah etnis Tionghoa di

Yogyakarta pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwona VII yakni

tahun 1877-1920. Dalam kerangka tersebut, fokus diarahkan pada bagaimana

eksistensi kebudayaan Tionghoa dipertahankan melalui tataran sosial, ekonomi,

ataupun intelektual. Dengan demikian diharapkan identitas masyarakat Tionghoa

mampu dibaca melalui kacamata sejarah etnis Tionghoa di Yogyakarta.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoretis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi

perkembangan penulisan sejarah etnis Tionghoa di Nusantara, dimana pada era

pasca Orde Baru tulisan mengenai sejarah etnis Tionghoa mulai di kaji kembali.

Minimnya tulisan mengenai sejarah etnis Tionghoa membuat sejarah tidak

mengakomodasi semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan dalam berbangsa

dan bernegara. Bhineka Tunggal Ika hendaknya dipahami sebagai landasan

berpikir untuk mereduksi banyaknya steriotip negatif mengenai etnis

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memotret serta memberikan interpretasi

yang objektif mengenai situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan etnis

Tionghoa di Yogyakarta pada masa lalu. Orang-orang Tionghoa di Yogyakarta

telah berusaha mengangkat kebudayaan Tionghoa, berdampingan dengan

kebudayaan Jawa pada masa pemerintahan Hamengku Buwana VII, baik melalui

bidang ekonomi, sosial, ataupun intektual. Tulisan ini juga diharapkan

mempunyai daya guna dalam upaya memberikan sudut pandang lain dari sejarah

dinamika kehidupan masyarakat di Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Kepustakaan yang senada dengan tulisan ini adalah buku dengan judul

Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930 karya Abdurrachman

Surjomihardjo. Dalam buku Kota Yogyakarta Tempo Doeloe ini dibahas

mengenai sejarah kota Yogyakarta dari tahun 1880-1930. Ditinjau dari periode

yang dipilih, buku hampir sama dengan periode yang digunakan dalam tulisan

berjudul Masyarakat Tionghoa di Yogyakarta ini, yakni tahun 1877-1920, serta

keduanya sama-sama melakukan pembahasan pada daerah Yogyakarta. Hanya

saja, dalam buku Kota Yogyakarta Tempo Doeloe, merupakan buku sejarah kota,

sehingga dari buku ini tidak dibahas secara rinci mengenai bagaimana dinamika

sosial, yang meletakkan hubungan sosial-kebudayaan yang terjadi antara

kelompok masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa, Belanda, di Yogyakarta

Kepustakaan yang lain adalah buku berjudul Orang Jawa dan Masyarakat

Cina (1755-1825) karya Peter Carey. Buku Orang Jawa dan Masyarakat Cina

(1755-1825) ini membahas mengenai bagaimana hubungan sosial, ekonomi, serta

politik antar orang-orang Jawa dan masyarakat Tionghoa. Hubungan yang terjadi

antar kedua kelompok tersebut telah menempatkan orang-orang Tionghoa dalam

penerimaan masyarakat. Bahkan hubungan baik antara orang-orang Tionghoa

dengan Kraton telah terjadi setelah perjanjian Giyanti yang melahirkan kraton

Yogyakarta. Yang membedakan buku karya Peter Carey ini dengan tulisan

Masyarakat Tionghoa di Yogyakarta ini adalah perbedaan konsentrasi pada

periode. Sebab, periode buku Orang Jawa dan Masyarakat Cina adalah

1755-1825. Sehingga dalam periode itu tidak membahas bagaimana pengaruh politik

Etis Belanda yang dalam masa sesudahnya melahirkan elit-elit yang turut

mewarnai dinamika sosial-budaya Yogyakarta.

Selain kedua pustaka di atas, ada pula buku berjudul Identitas dan

Postkolonialitas di Indonesia. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dimana Budi

Susanto, S.J. menjadi editornya. Di dalam salah satu bagian dari buku tersebut ada

karya dari Abdul Wahid dengan judul Proses Menjadi (Tidak) Indonesia?

Persepsi dan Memori Massa-Rakyat Tionghoa di Yogyakarta. Dalam tulisan

karya Abdul Wahid ini dipaparkan mengenai sejarah masyarakat Tionghoa di

Yogyakarta dengan melalui konflik-konflik yang pernah terjadi di masa silam

untuk membangun kembali identitas di masa kini. Yogyakarta yang cenderung

terbebas dari kerusuhan masa yang mengarah pada konflik rasial tentu bukan

Hal tersebut dikarenakan konflik merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan

dari kehidupan sosial. Akan tetapi yang membedakan tulisan Abdul Wahid ini

adalah pada konsentrasi periodesasi. Dalam Tulisan Abdul Wahid konflik yang

dituliskan dapat dibagi kedalam masa: Kolonialisme, atau tepatnya pada masa Tan

Jing Sing diangkat menjadi Bupati, pada masa pendudukan Jepang, tahun 1965,

dan 1998. Sehingga yang membedakan adalah ada periode kontemporer yang

dicantumkan. Selain itu, tulisan Abdul Wahid tidak memberikan analisa secara

lengkap terhadap periode tahun 1877-1920.

F. Kerangka Teoretis

Tulisan ini akan didasarkan atas pemikiran bahwa lahirnya kebudayaan

baru tidak melulu terjadi karena adanya perencanaan manusia secara sadar.

Realitas masyarakat telah menjaga untuk mengembangkan kebudayaan mereka

sendiri, dan hampir tanpa disadari oleh masyarakatnya. Kebudayaan secara

konstan dan otomatis dalam konteks pertemuan dua budaya atau lebih dalam

satuan wilayah, akan menawarkan sebuah integrasi. Dalam sudut pandang lain,

integrasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kalangan atau golongan yang

mendapatkan keuntungan melalui integerasi, dalam hal ini adalah golongan

minoritas. Hal ini terjadi karena melalui integrasi golongan minoritas dapat

menjaga eksistensi mereka.

Pada dasarnya integrasi merupakan sebuah proses dalam kehidupan

sosial-budaya manusia yang akan terus berkembang seiring perubahan jaman. Integrasi

mereka dalam kehidupan. Pada saat suatu masyarakat “diserang” oleh masalah

secara konstan dan akhirnya mereka akan mencoba untuk mempertahankan

eksistensi mereka. Sehingga akhirnya integrasi adalah bagian dari perjuangan dan

perlawanan masyarakat untuk suatu eksistensi.8

Integrasi terjadi tidak melulu karena adanya penerimaan dari kedua pihak.

Integrasi juga dapat terjadi karena adanya keinginan dari salah satu pihaknya

dalam rangka mewujudkan kepentingan tertentu. Oleh karenanya proses

terjadinya integrasi dapat terwujud karena adanya kepentingan dari salah satu

kelompok yang berusaha mempertahankan eksistensi mereka.

Fokus kajian untuk melihat bagaimana masyarakat etnis Tionghoa

berusaha menjaga eksistensinya adalah dalam kurun waktu 1877-1920, dimana di

Yogyakarta pada masa itu dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwana VII.

Bagaimana kebudayaan Tionghoa yang ada “terjaga” dalam daerah Zoning Stelsel

membuat mereka berusaha eksis, dan puncaknya adalah berdirinya dua Klenteng

di Yogyakarta. Pembuatan Klenteng di tengah kota adalah bagian dari simbol

yang mengarah pada terjadinya integrasi. Hal ini merupakan bukti telah terjadi

integrasi antara masyarakat Tionghoa di Yogyakarta dengan masyarakat Jawa

pada umumnya, serta Kraton Kasultanan Yogyakarta. Walaupun demikian

integrasi yang terjadi tersebut juga merupakan sebuah usaha suatu kelompok

minoritas dalam rangka mempertahankan eksistensi mereka di dalam kehidupan

bersama kelompok masyarakat yang lebih besar. Hal tersebut juga berlaku

8

terhadap kelompok masyarakat Tionghoa di Yogyakarta, yang berusaha masuk

dalam simbol-simbol yang ada dalam sistem sosial ataupun kebudayaan Jawa

untuk tujuan integrasi.

G. Metode Penelitian

Metode sejarah digunakan oleh para sejarawan dalam rangka melakukan

penelitian serta penulisan sejarah. Tulisan ini menggunakan metode penelitian

sejarah yang terdiri dari: Pemilihan Subyek Kajian, Heuristik, Kritik, Sintesa, dan

Historiografi.9 Heuristik merupakan usaha pengumpulan sumber yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti. Dalam tahap pengumpulan data akan

dilakukan dengan cara studi pustaka pada bidang terkait. Selain dengan

melakukan studi pustaka sebagai pengumpulan data utama, penelitian ini juga

akan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan kelompok etnis Tionghoa

di Yogyakarta. Wawancara yang dilakukan diharapkan mampu membantu

menggambarkan pola-pola integrasi yang ada di masyarakat sekarang dan

merupakan warisan masa lalu. Sehingga menjadi sebuah proyeksi ke belakang

untuk melihat masa lalu.

Tahapan selanjutnya adalah Kritik. Kritik merupakan proses pengujian

sumber-sumber yang telah terkumpul untuk mengetahui kredibilitas fakta dan

keaslian sumber. Sehingga melalui tahapan kritik sumber ini, didapatkan sumber

yang mampu menjawab permasalahan yang ada. Tahapan selanjutnya adalah

9

usaha penggabungan fakta-fakta berdasar kronologis dan sebab akibatnya. Tahap

ini disebut dengan sintesa. Sedangkan tahap terakhir adalah historiografi. Pada

tahap historiografi ini akan dilakukan perangkaian fakta-fakta yang didapat dan

telah disintesakan sebelumnya. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang

dilakukan dalam rangka menuliskan peristiwa sejarah.

H. Sistematika

Dalam Bab I berisi mengenai pendahuluan penulisan. Bab ini, memuat

Kerangka konseptual yang membangun dan memagari penulisan ini. Adapun

dalam Bab I, berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat,

Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritis, Metode penelitian, dan Sistematika

penulisan.

Bab II berjudul Masyarakat Belanda dan Masyarakat Tionghoa di

Yogyakarta serta Kraton Kasultanan Pasca Perjanjian Giyanti Tahun 1755. Bab

ini merupakan pemetaan dari setiap elemen yang ada dalam konteks sejarah etnis

Tionghoa di Yogyakarta tahun 1877-1920. Dalam Bab ini mengunakan periode

pasca perjanjian gityanti yakni tahun 1755. Hal tersebut dikarenakan perjanjian

giyanti adalah titik penting yang kemudian melahirkan Kraton Kasultanan

Yogyakarta. Dengan lahirnya Kraton maka banyak orang yang datang untuk

berdagang dan kemudian menetap di Yogyakarta. Oleh karena itu, Bab II

merupakan sejarah kedatangan etnis Tioonghoa di Yogyakarta yang juga menjadi

Bab III berjudul Mejadi Bangsawan dan Elite Masyarakat. Bab III secara

khusus membahas tentang dinamika integrasi yang terjadi antara kelompok

masyarakat Tionghoa di Yogyakarta dengan masyarakat Yogyakarta sendiri.

Proses integrasi yang terjadi itu kemudian direpresentasikan oleh masuknya

orang-orang Tionghoa ke dalam lingkungan Kraton Kasultanan Yogyakarta, atau

dengan pengangkatan gelar kebangsawanana, serta melalui sektor-sektor sosial

kebudayaan.

Bab IV berjudul Masyarakat Tionghoa di antara Penerimaan dan

Penolakan. Bab ini menuliskan mengenai penerimaan dan penolakan masyarakat

Tionghoa yang merupakan dampak dari pengaruh keberadaan masyarakat

Tionghoa yang kian lama kian mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang

kian besar. Penerimaan dan penolakan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat

Tionghoa oleh karena konstrusi sosial yang telah dibangun di dalam masyarakat.

Bab V, adalah Penutup. Dalam Bab V ini dituliskan mengenai kesimpulan

BAB II

MASYARAKAT BELANDA DAN MASYARAKAT TIONGHOA

DI YOGYAKARTA SERTA KRATON KASULTANAN PASCA

PERJANJIAN GIYANTI TAHUN 1755

Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, Kerajaan Mataram terpecah

menjadi dua yakni Kasunanan Surakarta dengan Kasultanan Yogyakarta. VOC,

sebuah perusahaan dagang dari negeri Belanda, memegang peran utama atas

terjadinya perjanjian Giyanti tersebut. Muatan politik bagi kepentingan kekuasaan

Belanda sangat kental mewarnai perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian

Giyanti, Belanda Bahkan Belanda dapat melakukan intervensi politik, bahkan

sampai menyentuh ke dalam sistem pemerintahan Kerajaan Mataram yang

terpecah itu. Salah satu isi dari perjanjian Giyanti menyebutkan bahwa dalam

pergantian Raja, seorang calon Raja memerlukan persetujuan dari Belanda.1 Hal

ini menyebabkan Belanda menjadi pemegang supremasi kekuasaan yang paling

mendominasi di pulau Jawa.

A. Masyarakat Belanda

Masyarakat Belanda ataupun juga orang-orang Eropa lainnya merupakan

kelompok masyarakat yang berada pada level paling atas dari struktur masyarakat

kolonial. Masyarakat kolonial dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok

berdasarkan etnis atau suku. Orang-orang Belanda yang berada di Yogyakarta,

1 G. Moedjanto.

pada umumnya bermatapencaharian sebagai pegawai-pegawai pemerintah,

pengusaha perkebunan, pengusaha dibidang industri, dan juga pedagang.

Abad ke-19, merupakan masa yang cukup berat bagi negeri Belanda yang

disebabkan oleh situasi politik di dalam negeri yang tidak kondusif.2 Disamping

itu, di jawa juga terjadi pergolakan hebat dengan terjadinya perang besar yang

dinamakan Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 - 1830. Perang tersebut

telah banyak merugikan Belanda. Kemudian terjadi suksesi dimana Raja William

II digantikan oleh anaknya William III yang memerintah dari tahun 1849-1890.

Untuk meningkatkan laju perekonomian negeri Belanda, pada masa itu dibuatlah

kebijakan-kebijakan atau strategi politik kolonial dengan maksud agar dapat

diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kejayaan Negeri Belanda.

Kebijakan-kebijakan kolonial tersebut kemudian berdampak secara langsung pada

proses integrasi antar etnis di Hindia Belanda.

Kolonial Belanda menganut sistem politik apartheid.3 Dalam sistem

politik tersebut, masyarakat kolonial dibagi kedalam tiga golongan yang

membentuk hierarki vertikal. Dalam strata menurun masyarakat Hindia Belanda

dibagi dalam golongan-golongan yang berbeda yaitu: golongan Eropa atau

orang-orang Belanda; golongan Timur Asing yang termasuk didalamnya masyarakat

2

Lihat, FL. Hasto Rosariyanto, SJ. Van Lith Pembuka Pendidikan Guru di Jawa. 2009. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma. Hal. 20-21

3

Tionghoa, Arab, India, dan yang terakhir adalah golongan masyarakat pribumi.

Menurut Onghokham, bahkan golongan pribumi di bedakan lagi berdasarkan

suku-suku. Karena pengkotak-kotakan itu, menyebabkan pada masa itu banyak

masyarakat yang mengelompokkan diri atau terkelompokkan berdasarkan

sukunya. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya daerah atau wilayah yang diberi

nama sesuai dengan nama suku, misalnya kampung Melayu, Kampung Ambon,

pecinan, dan lain sebagainya.

Yogyakarta adalah sebuah tempat yang mempertemukan dua kekuasaan,

yakni kekuasaan kolonial dan juga kekuasaan tradisional. Kasultanan Yogyakarta

menjadi kekuasaan tradisional setelah ditandatanganinya perjanjian giyanti pada

tahun 1755. Kemudian dalam proses perjalanannya, pelaksanaan perjanjian

tersebut tetap diawasi oleh Pemerintah kolonial Belanda. Sejak saat ini

Pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan usaha-usahanya yang dilakukan

dalam rangka mewujudkan kepentingan kolonialismenya. Dalam

perkembangannya kekuasaan Pemerintah kolonial Belanda terus menunjukkan

dominasinya.

Bagi pihak Belanda, Sultan Yogyakarta dianggap cukup membahayakan

posisi Belanda. Menurut Vincent J. H. Houben, pada periode sekitar tahun 1755

Sultan diharuskan untuk berjanji tidak akan melakukan klaim apapun atas tanah

milik Pemerintah Hindia Belanda atau Susuhunan dari Keraton Surakarta, tidak

berusaha mencari gara-gara pada kedua pihak tersebut dan juga dengan

pangeran-pangeran independen, dan diharuskan menyerahkan orang-orang yang telah

Belanda.4 Pemerintah Hindia Belanda melakukan strategi politik ini ialah untuk

mereduksi setiap kemungkinan dari kekuasan Kasultanan Yogyakarta yang makin

besar. Bagi Pemerintah Kolonial Belanda, Kasultanan Yogyakarta dianggap

memiliki potensi dalam mewujudkan persatuan di Pulau Jawa dibawah kekuasaan

Kasultanan Yogyakarta. Apabila itu terjadi sudah barang tentu akan

menyingkirkan Belanda dari tanah Jawa.

Sedangkan dengan orang-orang Tionghoa, Belanda ingin memelihara

hubungan baik karena adanya kepentingan dalam perdagangan. Menurut

Onghokham, Belanda yang datang ke Nusantara dalam rangka melakukan

perdagangan sangat membutuhkan mitra untuk berdagang terutama mengingat

jumlah orang-orang Belanda yang datang ke Nusantara tergolong sedikit.5 Jumlah

orang-orang Belanda yang sedikit itu kemudian mendorong Belanda mencari

mitra dagang yang dapat mendistribusikan dagangannya hingga pelosok pedesaan

di Jawa. Orang-orang Tionghoa yang sudah ada di Nusantara adalah orang-orang

yang pandai berdagang dan dapat berinteraksi dengan masyarakat lokal. Dengan

bekerjasama dengan orang-orang Tionghoa tersebut, Belanda akan mendapatkan

banyak keuntungan. Bagi pemerintah Hindia Belanda orang-orang Tionghoa

memiliki peran penting dalam membangun basis perekonomian yang dapat

memberikan keuntungan dari koloni di Hindia Belanda, khususnya Jawa.

4

Vincent J. H. Houben. Keraton dan Kompeni; Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870. 2002. Yogyakarta: Bentang. Hal. 274

5

B. Sejarah kedatangan Tionghoa

1. Migrasi ke Nusantara

Kedatangan kelompok masyarakat Tionghoa dari negeri China jauh lebih

lama dari pada kedatangan orang-orang Belanda di Nusantara.6 Secara geografis

letak wilayah Nusantara yang berada pada jalur perlayaran dan perdagangan

internasional menjadikan Nusantara sebagai tempat yang banyak dikunjungi

orang-orang Tionghoa dan kelompok masyarakat lain di dunia. Tidak semua

masyarakat Tionghoa yang datang ke Nusantara memutuskan untuk tinggal atau

menetap di Nusantara. Migrasi orang-orang Tionghoa di China menuju Nusantara

pada umumnya dilakukan secara bersama-sama atau sering dinamakan bedol desa.

Namun ada pula yang melakukan migrasi dalam kelompok kecil atau bahkan

perorangan. Meskipun migrasi orang-orang Tionghoa sudah lama terjadi, tetapi

akibat konstruksi politik yang dibangun kolonial Belanda membuat semua hal

yang berkaitan dengan masalah orang-orang Tionghoa terutama dewasa ini di

Indonesia, menjadi seolah dimulai bersamaan dengan kolonialisme Belanda yang

ada di Nusantara.

Motivasi yang melatarbelakangi migrasi yang dilakukan orang-orang

Tionghoa dari negeri China ke Nusantara adalah harapan akan kehidupan yang

lebih baik. Sebelum abad ke-19, alat transportasi laut belum begitu berkembang.

Untuk melakukan perjalanan antar pulau dengan kapal, orang harus berjuang

6 Catatan sejarah mengatakan bahwa perjalanan pertama kali bahkan sudah

menempuh bahaya selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Tanpa harapan

akan kehidupan yang lebih membahagiakan, mustahil seseorang mau melakukan

perjalanan yang panjang dan penuh resiko itu.

Menurut Onghokham, Belanda dan juga China berasal dari sebuah

peradaban yang hampir sama. Kesamaan itu ditunjukkan dari latar belakang kota

yang dikelilingi oleh “dinding”. Sehingga pada dasarnya keduanya merupakan

penduduk urban atau penduduk kota. Datangnya orang-orang Tionghoa dan juga

Belanda pada pada umumnya dilakukan dalam rangka berdagang. Dalam

perkembangannya karena mereka berkecimpung dalam bidang yang sama, banyak

orang-orang Tionghoa yang kemudian menjadi mitra dagang Belanda.7 Hal ini

kemudian yang juga turut berperan, terutama dalam bidang-bidang perdagangan

yang terjadi di Nusantara

Perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa di Nusantara

sebenarnya sudah terjadi sejak abad ke-7. Akan tetapi, baru mengalami

perkembangan yang besar pada abad ke-19. Hal ini dikarenakan di pertengahan

abad ke-19 terjadi peningkatan migrasi yang sangat besar. Menurut Siauw Tiong

Djin, kebanyakan masyarakat Tionghoa yang bermigrasi berasal dari China

bagian selatan. Mereka memilih untuk meninggalkan tanah kelahirannya untuk

mengadu nasib di tanah seberang karena keadaan ekonomi China yang sangat

parah terutama karena dampak pemberontakan Tai Ping.8 Di antara

kelompok- 7

Onghokham. loc. cit

8

kelompok masyarakat Tionghoa yang pergi meninggalkan tanah kelahirannya,

banyak yang memilih Hindia Belanda sebagai tujuannya. Hindia Belanda

dianggap tempat yang dapat memberikan harapan masa depan yang menjanjikan,

karena pada waktu itu investasi Belanda mengalami perkembangan pesat terutama

setelah dibukanya perkebunan dan pertambangan di wilayah Sumatra dan

Kalimantan.

Migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa dari

China ke seluruh pelosok wilayah Nusantara atau Hindia Belanda, dimulai pada

abad ke -16 hingga akhir abad ke-19. Menurut Puspa Vasanty, orang-orang

Tionghoa yang bermigrasi itu kebanyakan berasal dari suku-suku di dua propinsi

negeri China yakni propinsi Fukie dan Kwangtung.9 Masyarakat Tionghoa

bukanlah sebuah entitas satu suku, tetapi di dalamnya penuh dengan

keberagaman. Sehingga untuk dapat memahami sejarah masyarakat Tionghoa,

perlu untuk mengenal latarbelakang mereka secara lebih dalam.

Imigran dari China yang berasal dari bermacam-macam kolompok etnis

tersebut, datang ke Nusantara dengan membawa kebudayaan setiap sukunya

masing-masing. Kebudayaan yang mereka bawa dari tanah asal mereka itu dalam

perkembangannya turut menjadi sebuah strategi kebudayaan dalam

mempertahankan eksistensi mereka, terutama dalam mempertahankan hubungan

sosial antara masyarakat pribumi kelas atas dan masyarakat kolonial Belanda. Hal

itu terutama terjadi dalam kaitannya dengan dunia perekonomian. Di seluruh

9

gugusan kepulauan Nusantara, yang kemudian setelah proklamasi kemerdekaan

17 Agustus 1945 menjadi Negara Republik Indonesia, terdapat empat bahasa dari

suku-suku di China yang dapat ditemukan. Empat bahasa tersebut adalah:

Hokkien, Teo-Chiu, Hakka, dan Kanton. Bahasa-bahasa tersebut berbeda satu

dengan lainnya walaupun keempatnya sama-sama berasal dari negeri China.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di seluruh Nusantara terdapat empat

suku besar yang berasal dari negeri China. Oleh karenanya, banyak di atara

orang-orang Tionghoa yang memakai bahasa dari tanah leluhur mereka tidak bisa atau

tidak mengerti pembicaraan antar satu suku dengan suku yang lainnya.

Pada umumnya, orang-orang Tionghoa yang tinggal di daerah Jawa Timur,

Jawa Tengah, dan pantai barat Sumatra adalah orang Tionghoa dari suku

Hokkien. Sesuai dengan kebudayaan asalnya, orang-orang dari suku Hokkien ini

sangat maju dalam bidang perdagangan. Konstruksi kebudayaan itu juga yang

membuat orang-orang Tionghoa yang berasal dari suku Hokkien menjadi

pedagang yang paling berhasil jika dibandingkan dengan masyarakat suku-suku

China lain yang tinggal di Nusantara. Sementara orang-orang Tionghoa dari suku

Teo-Chiu dan Hakka atau Khek, dahulu pada awalnya banyak bekerja sebagai kuli

perkebunan dan pertambangan di Sumatra Timur, Bangka. Sedangkan suku

Hakka adalah suku yang memiliki kebudayaan maritim yang kuat. Orang-orang

Tionghoa dari suku Hakka banyak bekerja di bidang kemaritiman. Seperti

diketahui, migrasi yang mereka lakukan umumnya berdasarkan kebutuhan akan

mata pencarian untuk kehidupan mereka. Orang-orang Hakka berasal dari

orang-orang Hakka yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1850 sampai tahun

1930, menempatkan orang-orang Hakka sebagai imigran termiskin imigran lain.

Sebaliknya orang-orang dari suku Kanton atau Kwong Fu mereka datang dengan

membawa modal besar dan dengan kemampuan teknis yang tinggi. Orang-orang

dari suku Kanton dalam abad ke-19 banyak datang ke wilayah pulau Bangka

karena pertambangan timahnya.10 Di daerah Asia Tenggara terkenal sebagai kuli

pertambangan.

2. Menetap di Yogyakarta

Setelah Kasultanan Yogyakarta berdiri tahun 1756, banyak orang-orang

dari berbagai penjuru Nusantara datang di Yogyakarta. Kedatangan mereka pada

umumnya adalah dalam rangka berdagang. Kemudian, dalam perkembangan

selanjutnya para pedagang tersebut banyak yang kemudian memilih untuk

menetap di Yogyakarta. Di antara para pendatang tersebut adalah orang-orang

Tionghoa.11 Dalam masa-masa awal ini, sebagian besar dari orang-orang

Tionghoa yang menetap di Yogyakarta merupakan kaum laki-laki yang berusia

empat belas tahun ke atas.12

10

Ibid., Hal. 353-354

11

Darmasugito. 200 tahun kota Yogyakarta ( 7-10-1756 – 7-10-1956).

1956. Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun kota Yogyakarta Sub Panitia Penerbitan. Hal.7

12 Peter Carey.

Pada awalnya oleh penguasa Belanda, orang-orang Tionghoa yang

menetap di Yogyakarta dipusatkan di sekitar sebelah utara pasar Gede. Kemudian

dalam perkembangan yang lebih lanjut, pada tahun 1867 pemukiman komunitas

Tionghoa atau yang dikenal dengan nama pecinan telah menyebar di

daerah-daerah seperti: Ketandan, Gandekan, Ngabean, Ngadiwinatan, Suronatan, Gading,

Ngasem, wilayah patuk utara hingga wilayah antara rel kereta api dan tugu

Yogyakarta.13

Dalam tulisannya, Darmosugito berpendapat bahwa pada mulanya,

orang-orang Tionghoa tinggal di daerah kampung Kranggan.14 Seiring dengan

pertumbuhan penduduk orang-orang Tionghoa yang makin bertambah dengan ijin

Kasultanan mereka kemudian diperbolehkan menempati daerah selatan kampung

Kranggan hingga batas pasar Gede.15 Keberadaan orang-orang Tionghoa di

Yogyakarta yang menempati daerah-daerah di dekat pusat perekonomian

Yogyakarta, secara langsung maupun tidak langsung telah turut membangun

perekonomian Yogyakarta.

13

Rezza Maulana. Dari ‘Muslim Tionghoa’ ke ‘Tionghoa Muslim’: Perjumpaan Tionghoa dengan Islam di Nusantara Abad XVI-XXI. Hal. 43-44

14

Darmasugito, op. cit., Hal. 23

15

C. Pekerjaan orang-orang Tionghoa di Yogyakarta

Perdagangan adalah lapangan pekerjaan yang paling penting bagi

orang-orang Tionghoa. Hal ini terutama terjadi karena bagi orang-orang Tionghoa perdagangan

adalah lapangan pekerjaan yang paling memungkinkan untuk dijalani di Hindia

Belanda. Walaupun, di China orang-orang Tionghoa banyak yang bekerja menjadi

petani, akan tetapi di Hindia Belanda terutama di Jawa adalah sesuatu yang

hampir mustahil menjadi seorang petani yang dapat memenuhi permintaan pasar.

Hal itu terjadi karena adanya larangan kepemilikan tanah bagi orang Tionghoa.16

Dalam tabel berikut terlihat jelas bagaimana perdagangan adalah lapangan

pekerjaan yang penting bagi orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda hingga

tahun 1930.

Sumber diolah dari Ong Eng Die yang diambil dari kumpulan data dari Volkstelling 1930, jilid VIII.

16

Ong Eng Die. Peranakan Orang Tionghoa dalam Perdagangan, dalam Mely G. Tan, ed. 1998. Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Satu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Gramedia. Hal. 30

17

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, orang-orang Tionghoa yang

tinggal di Hindia Belanda, mayoritas berada di pulau Jawa dan Madura. Bahkan

pada tahun 1930 populasi orang Tionghoa yang berada di Pulau Jawa dan Madura

telah mencapai 100.109 jiwa. Sedangkan di wilayah Sumatra cenderung lebih

sedikit jumlah pedagangnya, karena banyak orang Tionghoa di wilayah tersebut

bekerja sebagai buruh di perkebunan atau pertambangan milik Belanda.

Peraturan-peraturan pemerintah kolonial cenderung mempersempit ruang

gerak orang-orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa tidak dapat memiliki tanah,

bahkan ruang gerak mereka dipersempit dengan adanya peraturan surat jalan serta

mereka dikelompokkan dalam pemukiman yang telah ditentukan oleh pihak

Belanda. Dengan keadaan yang mengekang kebebasan mereka tersebut, membuat

mereka banyak yang mencari nafkah dalam bidang di luar pertanian. Bidang

perdagangan menjadi bidang yang banyak digeluti orang-orang Tionghoa. Hal

tersebut terutama dalam bidang pedagang perantara.18 Posisi demikian membuat

orang-orang Tionghoa memiliki peranan penting dalam perdagangan di Hindia

Belanda. Peran tersebut dapat dilihat melalui orang-orang Tionghoa yang banyak

menjadi mitra dagang Belanda untuk menjadi pedagang perantara ke pelosok

pedesaan. Dengan adanya pedagang yang menjadi perantara, barang-barang

perdagangan dapat disalurkan pada para konsumen. Selain itu, keadaan demikian

membuat orang Tionghoa memiliki hubungan yang dekat dengan

orang-orang Jawa kalangan atas. Hal tersebut terjadi karena orang-orang-orang-orang Jawa kalangan

18

atas banyak yang memiliki kepentingan dalam bidang perdagangan. Dengan

demikian, orang-orang Tionghoa memiliki peran yang besar dalam membangun

perekonomian di Hindia Belanda.

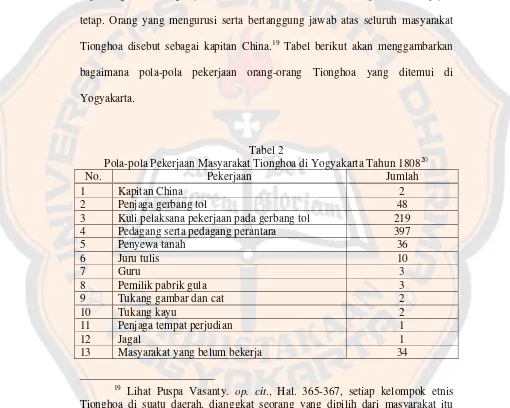

Mata pencaharian orang-orang Tionghoa di Yogyakarta pada tahun 1808

dapat tergambar dengan jelas melalui catatan dalam aktivitas pembayaran pajak

tetap. Orang yang mengurusi serta bertanggung jawab atas seluruh masyarakat

Tionghoa disebut sebagai kapitan China.19 Tabel berikut akan menggambarkan

bagaimana pola-pola pekerjaan orang-orang Tionghoa yang ditemui di

Yogyakarta.

Tabel 2

Pola-pola Pekerjaan Masyarakat Tionghoa di Yogyakarta Tahun 180820

No. Pekerjaan Jumlah

1 Kapitan China 2

2 Penjaga gerbang tol 48 3 Kuli pelaksana pekerjaan pada gerbang tol 219 4 Pedagang serta pedagang perantara 397

5 Penyewa tanah 36

13 Masyarakat yang belum bekerja 34

19

Lihat Puspa Vasanty. op. cit., Hal. 365-367, setiap kelompok etnis Tionghoa di suatu daerah, dianggkat seorang yang dipilih dari masyarakat itu sebagai pimpinan oleh pemerintah Belanda. Peminpin-pemimkpin itu memakai pangkatg majjor, kapiten, luitenant dan wijkmeester. Orang-orang itu bertugas menghubungkan antara orang Tionghoa dengan pemerintah Belanda.

20

Jumlah penduduk Tionghoa keseluruhan 758

Sumber diolah dari Peter Carey. Orang Jawa dan Masyarakat China (1755-1825). 1986. Jakarta: Pustaka Azet. Hal. 38-39

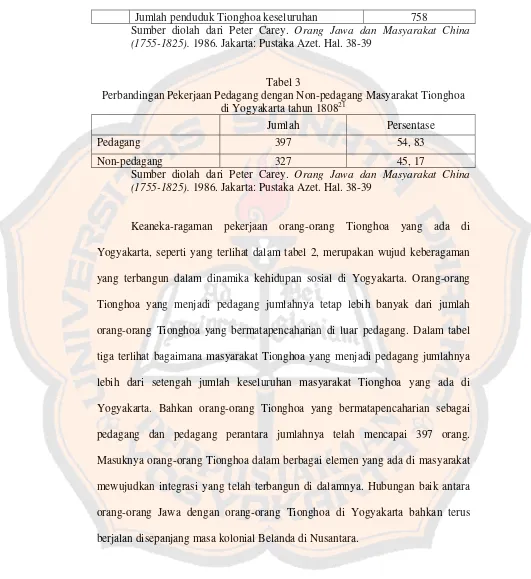

Tabel 3

Perbandingan Pekerjaan Pedagang dengan Non-pedagang Masyarakat Tionghoa di Yogyakarta tahun 180821

Jumlah Persentase

Pedagang 397 54, 83

Non-pedagang 327 45, 17

Sumber diolah dari Peter Carey. Orang Jawa dan Masyarakat China (1755-1825). 1986. Jakarta: Pustaka Azet. Hal. 38-39

Keaneka-ragaman pekerjaan orang-orang Tionghoa yang ada di

Yogyakarta, seperti yang terlihat dalam tabel 2, merupakan wujud keberagaman

yang terbangun dalam dinamika kehidupan sosial di Yogyakarta. Orang-orang

Tionghoa yang menjadi pedagang jumlahnya tetap lebih banyak dari jumlah

orang-orang Tionghoa yang bermatapencaharian di luar pedagang. Dalam tabel

tiga terlihat bagaimana masyarakat Tionghoa yang menjadi pedagang jumlahnya

lebih dari setengah jumlah keseluruhan masyarakat Tionghoa yang ada di

Yogyakarta. Bahkan orang-orang Tionghoa yang bermatapencaharian sebagai

pedagang dan pedagang perantara jumlahnya telah mencapai 397 orang.

Masuknya orang-orang Tionghoa dalam berbagai elemen yang ada di masyarakat

mewujudkan integrasi yang telah terbangun di dalamnya. Hubungan baik antara

orang-orang Jawa dengan orang-orang Tionghoa di Yogyakarta bahkan terus

berjalan disepanjang masa kolonial Belanda di Nusantara.

D. Dualisme Pemerintah Hindia Belanda atas Orang-Orang Tionghoa di

Jawa

Dalam tahun 1830-1870, pemerintah Hindia Belanda melahirkan sebuah

sistem yang dikenal dengan nama Sistem Tanam Paksa. Sistem ini merupakan

sistem dalam pemilikan perkebunan di Jawa yang dalam prakteknya mampu

meningkatkan pundi-pundi perekonomian kolonial. Akan tetapi konsekuensinya

adalah sebagian besar petani yang tinggal di daerah perkebunan diharuskan

menjadi buruh. Oleh karenanya Belanda menganggap petani di Jawa adalah

potensi buruh yang perlu dilindungi terutama dalam kepentingan sistem tanam

paksa itu sendiri. Sedangkan orang-orang Tionghoa dalam masa ini mulai

dipertanyakan oleh pemerintah Hindia Belanda mengenai seberapa

membahayakannya orang-orang Tionghoa dalam kaitannya dengan persaingan

ekonomi di Hindia Belanda. Menurut Onghokham, sering orang-orang Tionghoa

dianggap sebagai kelompok yang merusak harga pasar.22 Walaupun demikian,

orang-orang Tionghoa banyak berjasa dalam membangun perekonomian Belanda

melalui perdagangan. Keadaan ini melahirkan sikap dualisme Belanda terhadap

orang-orang Tionghoa. Hal ini juga menjadi alasan Pemerintah Hindia Belanda

untuk melahirkan peraturan-peraturan yang membatasi ruang gerak orang-orang

Tionghoa di Hindia Belanda khususnya di Jawa.

Peraturan-peraturan bagi orang-orang Tionghoa yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Hindia Belanda mulai diberlakukan sejak tahun 1863. Sejak tahun

22 Onghokham.

tersebut orang-orang Tionghoa secara resmi dipaksa untuk tinggal dalam tempat

yang telah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi

kepentingan-kepentingan pemerintah kolonial jugalah yang pada akhirnya membuat peraturan

ini tidak dijalankan secara tegas. Pejabat setempat biasanya hanya melakukan

teguran bagi orang Tionghoa yang melanggarnya. Hukuman yang dianggap ringan

juga menjadi alasan orang-orang Tionghoa yang tinggal di daerah yang telah

ditentukan pemerintah Hindia Belanda untuk tidak terlalu menghiraukan peraturan

tersebut.

Di sisi lain, kondisi dimana orang-orang Tionghoa harus tinggal di satu

wilayah tertentu dengan komunitas yang homogen, justru membuat masyarakat

Tionghoa dapat terus mempertahankan eksistensi budaya Tionghoa. Hal ini

terbukti dari adanya simbol-simbol kebudayaan yang ada pada setiap rumah di

Pecinan, atau banyak ditemukannya makam-makam khas orang-orang Tionghoa.

Peraturan tersebut berhasil menjaga kebudayaan Tionghoa dalam eksistensinya di

tengah kehidupan masyarakat di wilayah Kasultanan Yogyakarta.

Selain peraturan tentang tempat tinggal, pemerintah Hindia Belanda juga

membuat peraturan tentang surat jalan. Pertaturan ini, pada dasarnya sangat

membatasi gerak orang-orang Tionghoa di wilayah pedalaman Jawa. Peraturan

ini, mengharuskan setiap orang Tionghoa yang hendak pergi dari luar daerah

pecinan harus memiliki surat jalan untuk bepergian. Surat-surat itu di dapat atas

permohonan yang diajukan pada pemerintah Belanda. Praktis peraturan tersebut

merupakan sebuah hambatan bagi orang-orang Tionghoa terutama yang bermata

hingga daerah pelosok di desa-desa Jawa. Tiap kali orang ingin berpergian,

mereka harus mengajukan permohonan dengan para pegawai pemerintah Hindia

Belanda. Sehingga cukup jelas kiranya bagaimana surat jalan menjadi masalah

bagi orang-orang Tionghoa di Jawa, terutama di kota-kota besar. Akan tetapi,

banyak juga yang mengabaikan peraturan semacam ini. Hal ini terlebih dilakukan

bagi orang-orang yang hendak melakukan perjalanan yang cenderung pendek atau

hanya menempuh jarak di daerah yang dekat pecinan. Petugas-petugas yang

berwenang yang mengetahui pelanggaran tersebut, dalam prakteknya juga banyak

melakukan pembiaran tindakan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa

berjalan atau tidaknya sistem surat jalan yang dikeluarkan pihak Belanda sangat

bergantung pada pegawai-pegawai yang bekerja di wilayah setempat. Jika dilihat

dari pemerintah Belanda di Hindia Belanda, tentu mereka menginginkan adanya

peraturan yang ketat. Akan tetapi, mereka hanya bisa mengingatkan kepada para

pegawai setempat untuk mengawasi peraturan ini secara ketat.

Sikap dualisme yang dimiliki pemerintah Belanda ataupun perusahaan

dagang swasta Belanda terhadap orang-orang Tionghoa, menjadikan peraturan

yang dibuat untuk membatasi ruang gerak orang-orang Tionghoa menjadi tidak

efektif. Artinya, keinginan Belanda untuk membatasi ruang gerak etnis Tionghoa

dapat dikatakan hampir tidak terjadi. Menurut Onghokham, semua itu

dikarenakan adanya kepentingan bisnis yang menguntungkan bagi orang-orang

Belanda. Sebagaimana dapat terlihat, disaat yang sama Pemerintah Belanda

perahu tambang, serta pajak pasar kepada orang-orang Tionghoa.23 Oleh karena

orang-orang Tionghoa mempunyai potensi dapat membawa keuntungan untuk

orang Belanda, maka orang Belanda juga berpendapat bahwa

orang-orang Tionghoa harus di berikan ruang gerak seluas-luasnya.

E. Kedekatan Orang-orang Tionghoa dengan Kraton

Setelah kedatangan orang-orang Tionghoa ke Yogyakarta untuk pertama

kalinya, terutama setelah Kasultanan Yogyakarta berdiri pada tahun 1756, jumlah

orang-orang Tionghoa yang tinggal menetap di Yogyakarta setiap tahunnya terus

saja meningkat. Dalam data yang menunjukkan jumlah penduduk Tionghoa di

Yogyakarta pada tahun-tahun akhir jabatan Sri Sultan Hamengku Buwana VII

yaitu tahun 1906-1910 memperlihatkan jumlah penduduk di wilayah Yogyakarta

sebanyak 79. 567 jiwa. Di atara keseluruhan jumlah tersebut, penduduk Tionghoa

ada sebanyak 5. 266 jiwa, atau 6,61% dari keseluruhan jumlah penduduk.24

Jumlah ini cukup untuk mengindikasikan adanya keberagaman penduduk di

dalam wilayah Kasultanan Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan keadaan di

Kasunanan Surakarta, yang nota bene adalah kerajaan yang lebih tua dari

Kasultanan Yogyakarta serta memiliki sejarah yang berhubungan dengan etnis

Tionghoa lebih awal, dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial antar etnis di

23

Ibid., Hal. 39

24 Melly. G. Tan, ed.

wilayah Yogyakarta lebih beragam.25 Dalam tahun yang sama di Surakarta

terdapat persentase jumlah penduduk total yang lebih kecil dari pada yang ada di

wilayah Yogyakarta yakni 5, 51%.26

Bahkan menurut Peter Carey, pada permulaan abad ke-19 hubungan baik

menjadi ciri yang menyelimuti segala urusan yang melibatkan orang-orang Jawa

dan orang-orang Tionghoa.27 Akan tetapi, sebelumnya yaitu pada masa-masa awal

Kasultanan, kerjasama atau hubungan baik yang dilakukan orang-orang Jawa

dengan orang-orang Tionghoa jarang terjadi. Justru rasa saling curigalah yang

muncul mereka. Dalam periode dimana banyak terjadi perang, memunculkan

kondisi yang meletakkan kelompok orang Tionghoa dan juga orang Jawa dalam

suasana yang membuat saling tidak mempercayai. Hal ini bahkan dituliskan oleh

Diponegoro dalam Serat Babad Dipanagaran, 2 : 26: XXXIII (Maskumambang)

yang berbunyi:

71. ………

China ing Lasem sedaya

72. mapan sampun sumeja manjing Agami

Den Sasradilaga

Dadya supe weling Aji Anjamahi Nyonyah China

73. pan punika ingkang dadi mar ganeki

Hubungan kurang harmonis antara orang Jawa dan Tionghoa yang terjadi

pada masa kolonialisme itu dapat terlihat dari potongan babad tersebut. Hal

tersebut terjadi terutama karena banyak dari para elite Jawa mulai terpengaruh

dominasi pemerintah Belanda memunculkan anggapan tentang kurang

bermanfaatnya menjalin hubungan dengan orang-orang Tionghoa.

Ketidakharmonisan hubungan Jawa-Tionghoa ini memang tidak terjadi serentak

di seluruh wilayah Jawa, akan tetapi yang pasti gelombang perpecahan terjadi di

kalangan elit Jawa dengan Tionghoa. Hal tersebut juga karena banyak di atara

para priyayi Jawa adalah kalangan yang memilih suatu kondisi yang

menempatkan mereka dalam status quo dimana mereka tetap dapat merasakan

kenyamanan jabatan mereka. Menurut Kuntowijoyo, priyayi bukanlah

semata-mata sebuah pekerjaan, akan tetapi juga berarti sebuah kehorsemata-matan, dan mereka

akan menjaga itu bahkan dengan cara mempertegas stratifikasi yang ada melalui

berbagai macam cara.29

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai:

71.………..

China yang di lasem semuanya 72.karena sudah sanggup dan bersedia Untuk memeluk satu agama

Dan sebagai panglima perang

Ternyata telah dilupakan dan melanggar pantangan yaitu menggauli Nyonya China 73.Hal itulah yang menjadi penyebab Kekalahan perang

………..

29

Di Yogyakarta, hubungan yang terjadi antara Kasultanan dengan orang

Tionghoa lebih dari sekedar hubungan yang berlatar belakang urusan perdagangan

belaka. Sultan Yogyakarta banyak mempercayakan urusan-urusan tertentu di luar

urusan perdagangan kepada orang-orang Tionghoa. Sultan Hamengku Buwana II

misalnya, mempercayakan kesehataannya dengan mengangkat seorang Tionghoa

sebagai dokter pribadinya yang tidak lain adalah ahli obat tradisional atau

jamu-jamuan.30 Menurut Abdurrachman Surjomiharjo, salah satu ciri dari corak

dinamika sejarah di Yogyakarta adalah terjadinya interaksi antara sistem

stratifikasi tradisional dengan sistem stratifikasi yang tercipta karena kehadiran

kolonial.31 Sehingga kolonial menjadi pihak yang telah membawa banyak

pembaharuan dalam dinamika sejarah di Yogyakarta. Setelah berakhirnya perang

Diponegoro dimana pemerintah Belanda mulai melakukan pengawasan lebih ketat

di wilayah Jawa, proses plruralisasi sosial di berbagai bidang justu tampak di

Yogyakarta. Hal tersebut dapat diketahui dari mulai munculnya orang-orang

Tionghoa yang menduduki jabatan atau bekerja pada bidang yang penting di

Yogyakarta.

30

Peter Carey, op. cit., Hal. 41

31 Abddurachman Surjomihardjo. Kota Yogyakarta 1880-1930, Sejarah

BAB III

MENJADI BANGSAWAN DAN ELITE MASYARAKAT

Orang Tionghoa mulai ada di Yogyakarta setelah Keraton Yogyakarta

berdiri, yaitu pasca perjanjian Giyanti. Dwi Naga Rasa Tunggal adalah sengkala

memet yang ada di bagian Selatan keraton Yogyakarta, merupakan lambang yang

menunjukkan berdirinya keraton, yaitu pada bulan September 1755.1 Denys

Lombard mengatakan bahwa sengkala memet yang terdapat di kraton Kasultanan

mempunyai pemikiran yang mendalam bahwa pendirian Yogyakarta merupakan

sebuah tindakan ganda yang bersifat politis namun juga spiritual sekaligus.2

Bagi sebuah kerajaan yang baru saja berdiri, pembangunan pada bidang

ekonomi menjadi bagian yang penting untuk menggerakkan roda pemerintahan.

Berdirinya pasar dekat kraton selain mempunyai fungsi secara simbolis terhadap

sistem pemerintahan kraton juga berfungsi untuk memicu para pedagang dari luar

daerah untuk datang ke Yogyakarta. Masyarakat Tionghoa adalah salah satu dari

kelompok etnis yang datang untuk berdagang dan pada akhirnya menetap di

Yogyakarta.

Berdirinya Kasultanan Yogyakarta merupakan awal keberadaan

Masyarakat Tionghoa di Yogyakarta. Sejak itu, jumlah masyarakat Tionghoa di

1

G. Moedjanto. Suksesi dalam Sejarah Jawa. 2002. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma. Hal. 121-122

2

Yogyakarta terus berkembang seiring perubahan waktu. Setiap generasi baru

masyarakat Tionghoa tumbuh dalam konstruksi identitas sosial dari lingkungan

sekitar. Melalui konstruksi budaya Jawa serta konstruksi identitas sosial

masyarakat Yogyakata, tiap generasi yang lahir dileburkan dalam satu ruang,

yakni masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Hal inilah yang membawa etnis

Tionghoa di Yogyakarta bergabung dalam sebuah komunitas terbayang bersama

dengan kejawaan di Yogyakarta.3

Dalam konteks menjadi bagian dari sebuah komunitas yang terbayang,

setiap orang yang menjadi bagian dari komunitas tersebut atas dasar

kesetiakawanan akhirnya rela mengorbankan orang lain atau bahkan dirinya

sendiri.4 Proses inilah yang membentuk dinamika sosial masyarakat dalam

pencarian identitas kolektif rela bahkan menempuh jalur konflik atau kekerasan.

Dalam kaitannya dengan orang-orang Tionghoa di Yogyakarta, proses pencarian

identitas seperti itu akhirnya membawa mereka pada sebuah perputaran roda

kehidupan antara harmonisasi dan disharmonisasi sosial.

Posisi kelompok masyarakat Tionghoa di Yogyakarta sendiri, tidak dapat

dipisahkan dari latar belakang sosial dan budaya Jawa di Yogyakarta, serta posisi

Sultan sebagai figur yang berada pada puncak struktur kosmologis dan sistem

3

Konsep ini dibuat oleh Benedict Anderson dalam: Benedict Anderson.

Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang. 2002. Yogyakarta: Insist. Hal. 11

4

sosial di Yogyakarta.5 Sultan sebagai raja mengambil peran dalam menaungi masa

rakyatnya. Oleh karenanya, Sultan mengambil posisi yang cukup penting di dalam

seluruh dinamika masyarakat di Yogyakarta. Dalam kaitannya dengan etnis

Tionghoa di Yogyakarta, Sultan turut berperan atas keadaan masyarakat Tionghoa

di Yogyakarta. Hal tersebut terutama mengenai sikap orang-orang Yogyakarta

untuk dapat saling memahami serta menghormati.

Y. B. Mangunwijaya mengatakan bahwa dalam citra manusia tradisional

Jawa, pada hakikatnya adalah citra wayang belaka dalam kelir jagad cilik atau

yang dinamakan mikrokosmos. Di mana dalam kehidupan dipahami sebagai

sesuatu yang tidak sejati, bayangan, yang di gerakkan oleh Ki Dalang, dalam alam

penentu sejati.6 Pemahaman ini melahirkan sebuah upaya penyadaran posisi serta

kewajiban manusia muda dalam tatanan kehidupan yang dimuat di sebuah

piramida hirarkis. Sehingga, penyadaran posisi manusia melahirkan etika yang

mencoba memainkankan peran dalam kehidupan bersama. Sedangkan konflik

muncul sebagai benturan dari kepentingan-kepentingan manusia. Konflik selalu

muncul dalam kehidupan sebagai bagian dari dinamika sosial kehidupan manusia.

Dari sudut inilah muncul dualisme antara penerimaan dan penolakan masyarakat

Tionghoa oleh masyarakat sekitar. Penerimaan dan penolakan ini akan dilihat dari

beberapa bidang kehidupan yang terus berputar dan membentuk arus hubungan

yang harmonis dan disharmonis.

5 Budi Susanto, S. J., ed.

Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia. 2003. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 71

6