BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Obat Tradisional

Obat tradisional adalah ramuan bahan yang bisa berasal dari tumbuhan, hewan,

mineral, sediaan sarian atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara

turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (UU

kesehatan No.23/1992). Istilah obat herbal sendiri mengacu pada kata herb yang

berarti tanaman, yaitu obat yang berasal dari tanaman atau tumbuhan. Obat herbal

dapat berasal dari akar, batang, daun, buah, atau biji suatu tanaman. Terdapat tiga

kategori obat herbal yaitu jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka. (Sari et al.

2008). Param termasuk dalam kategori obat herbal jamu.

2.2. Jenis obat tradisional

Berdasarkan keputuan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.2411. tentang

ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia, obat

tradisional dikelompokkan menjadi tiga yaitu jamu, herbal terstandar, dan

fitofarmaka.

a.jamu (Emphirical Based Herbal Medicine)

Jamu adalah obat tradisional yang berisi seluruh bahan tanaman yang

menjadi penyusun jamu tersebut. Jamu disajikan secara tradisional dalam bentuk

serbuk seduhan, pil, atau cairan. Umumnya obat tradisional ini dibuat dengan

mengacu pada resep peninggalan leluhur. Satu jenis jamu disusun dari berbagai

memerlukan pembuktian ilmiah sampai uji klinis, tetapi cukup dengan bukti

empiris, jamu juga harus memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu.

Jamu yang telah digunakan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun

bahkan ratusan tahun telah membuktikan keamanan dan maanfaat secara langsung

untuk tujuan kesehatan tertentu.

b. Obat Herbat Terstandar (Standarized Based Herbal Medicine)

Merupakan obat tradisional yang disajikan dari hasil ekstraksi atau

penyarian bahan alam, baik tanaman obat, binatang, maupun mineral. Dalam

proses pembuatannya, dibutuhkan peralatan yang tidak sederhana dan lebih mahal

dari pada jamu. Tenaga kerjanya pun harus didukung oleh pengetahuan dan

keterampilan membuat ekstrak. Obat herbal ini umumnya ditunjang oleh

pembuktian ilmiah berupa penelitian praklinis. Penelitian ini meliput i

standardisasi kandungan senyawa berkhasiat didalam bahan penyusun,

standardisasi pembuatan ekstrak yang higienis, serta uji toksisitas yang akut

maupun kronis.

c. Fitofarmaka (Clinical Based Herbal Medicine)

Merupakan obat tradisional yang dapat disejajarkan dengan obat modern.

Proses pembuatannya telah terstandar dan ditunjang oleh bukti ilmiah sampai uji

klinis pada manusia. Karena itu, dalam pembuatannya diperlukan peralatan

bertehnologi modern, tenaga ahli, dan biaya yang tidak sedikit.(Suharmiati at

al.2000). Pengobatan tradisional adalah salah satu upaya pengobatan dan

perawatan, diluar kedokteran dan ilmu keperawatan. Pengobatan secara

tradisional ini mencakup cara dan obat yang digunakan mengacu pada

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun.

Karakteristik pengobatan tradisional merupakan upaya kesehatan (pengobatan

dan atau perawatan) dengan cara lain diluar ilmu kedokteran. Berdasarkan

Diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dengan cara yang

tidak bertentangan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dilakukan

untuk mencapai kesembuhan, pencegahan penyakit, pemulihan, dan peningkatan

kesehatan jasmani, rohani, dan sosial masyarakat.(Noorkasiani.2007)

2.3. Obat Tradisional Karo

Obat atau tambar (dalam bahasa karo) adalah obat-obatan karo sebagai suatu

sejarah yang terus berkembang dan berasal dari banyak sumber. Ada obat-obatan

yang diturunkan dari nenek moyang, ada dari mimpi, dan hasil dari pengamatan

sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga obat yang dituliskan nenek

moyang dalam kulit kayu yang disebut dengan pustaka najati.(Ginting. 1999)

Bagian dari tanaman obat yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dalam

pembuatan obat-obatan tradisional adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah.

Obat-obatan tradisional yang terdapat pada masyarakat karo yaitu: kuning

(param), tawar, minak alun atau minyak urut, sembur, dan oukup atau mandi uap.

Diantara sekian banyak obat tradisional karo ini param adalah menjadi fokus

dalam penelitian ini.

Param adalah obat tradisional karo yang terbuat dari campuran tepung dan

ramuan yang berkhasiat sebagai obat. Tepung yang biasa digunakan adalah

tepung beras dan ramuan yang berkhasiat sebagai obat adalah bahan atau

campuran dari tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan lemak hewan

dan juga air. Cara pembuatan param tersebut adalah semua bahan umbi umbian

yang digunakan misalnya jahe, bawang merah, bawang putih, lada, kencur dan

bahan daun-daunan serta bunga tumbuhan dicuci terlebih dahulu kemudian

digiling hingga lumat kemudian bahan yang telah lumat tersebut dicampur dengan

campuran merata kemudian dicetak bulat-bulat dan dikeringkan cara penggunaan

param ini adalah dioleskan ke seluruh tubuh dan dimakan (Bangun. 2010)

2.4. Mineral

Kandungan logam dalam tanah sangat berpengaruh terhadap kandungan logam

dalam tanaman yang tumbuh diatasnya, sehingga kandungan logam yang

berkurang atau berlebihan dalam jaringan tanaman akan mencerminkan

kandungan logam dalam tanah (Darmono. 1995). Dari dalam tanah tumbuhan

hijau menghisap zat-zat tertentu melalui akarnya. Zat-zat ini masuk kedalam

tumbuhan dalam bentuk terlarut didalam air. Zat-zat ini biasanya berupa

garam-garaman dan dinamakan mineral. Mineral ini berlainan halnya dengan bahan

organik seperti karbohidrat, protein, dan lemak tidak dapat dibuat oleh

tumbuh-tumbuhan. Karena itu mineral tergolong bahan tak-organik, yaitu tidak berasal

dari mahluk hidup.

Kalau bahan tumbuhan seperti kayu bakar atau arang kita bakar, akan tersisa

abu. Abu ini terdiri atas bahan mineral yang telah diserap oleh tumbuhan kedalam

bagian tubuhnya. Sewaktu pembakaran, semua bahan organik habis terbakar

menjadi karbon dioksida dan air. Tetapi bahan tak-organik tersisa sebagai

garam-garaman yang bentuknya berupa abu. Didalam abu ini dapat ditemukan antara lain

logam Natrium (Na), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Seng (Zn), Besi (Fe),

Mangan (Mn), dan Molibden (Mo). Logam-logam ini ada dalam bentuk senyawa

garam Fosfat yang mengandung Fosfor (P), Klorida yang mengandung Klor (Cl),

Yodida yang mengandung Yod (J), Fluorida yang mengandung Fluor (F), atau

Sulfat yang mengandung Sulfur (S).

Kalau kita makan tumbuh-tumbuhan, sudah tentu garam-garam inipun akan

memasuki tubuh kita. Didalam tubuh kita mineral seperti kalsium fosfat terdapat

didalam bagian tubuh seperti tulang dan gigi. Demikian pula mineral seperti besi

adalah suatu protein yang kerjanya mengangkut oksigen di dalam darah ke

seluruh bagian tubuh kita.

Di dalam daun-daunan hijau juga ada protein yang bentuknya hampir sama

dengan hemoglobin, yaitu klorofil. Klorofil atau hijau daun tidak mengandung

logam besi, tetapi logam Magnesium. Selain itu mineral seperti natrium dalam

bentuk garam natrium klorida, kalsium dalam bentuk kalsium hidrofosfat, serta

magnesium, dapat terlarut didalam cairan sel tubuh kita. Perananya mengatur

berbagai proses kehidupan. Kalsium misalnya diperlukan sedikit agar darah dapat

mengggumpal. Demikian pula kalsium berperan dalam peristiwa menegang dan

melemasnya otot seperti otot jantung. Sedangkan magnesium diperlukan sebagai

bahan pembentuk enzim. Natrium dan kalium diperlukan untuk mengatur tekanan

cairan tubuh di dalam sel-sel tubuh.

Jadi, mineral-mineral didalam tubuh kita mempunyai dua macam tugas. Yang

pertama ialah sebagai bahan pembentuk bagian-bagian tubuh, seperti tulang dan

gigi. Yang kedua ialah sebagai zat pengatur kelangsungan hidup. Mineral yang

diperlukan oleh manusia ialah kalsium, fosfor, magnesium, kalium, natrium,

mangan, besi, tembaga, kobalt, yodium, belerang, dan seng. Ada mineral yang

diperlukan dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu pada kadar 100 g atau lebih

sehari bagi setiap orang dewasa. Mineral seperti ini disebut unsur hara makro.

Termasuk kedalam golongan ini ialah kalium, natrium, kalsium, fosfor,

magnesium, dan klor. Ada pula mineral yang kita perlukan dalam kadar yang

lebih rendah, yaitu tidak lebih dari beberapa mg setiap hari untuk orang dewasa.

Mineral seperti ini disebut unsur hara mikro. Termasuk kedalam golongan ini

ialah besi, yodium, seng, krom dan flour.(Nasoetion. 1995)

Mineral sangat penting bagi metabolisme tubuh. Mineral dapat diibaratkan

sebagai “busi” dari kehidupan karena mineral diperlukan untuk mengaktifkan

ribuan reaksi enzimatis dalam tubuh. Masing-masing mineral tidak bekerja

sendiri, tetapi bekerja secara seimbang satu sama lainnya. Oleh karena itu, bila

lainnya. Misalnya, kelebihan kalsium akan berakibat hilangnya magnesium dan

seng. Kelebihan natrium dan kalium akan berakibat defisiensi kalsium dan

magnesium. Kelebihan kalsium dan magnesium akan menyebabkan defisiensi

natrium dan kalium. Kelebihan natrium akan menyebabkan kehilangan kalium.

Kelebihan kalium akan berakibat hilangnya natrium. Kelebihan tembaga akan

mengakibatkan kehilangan seng. Kelebihan seng akan berakibat hilangnya

tembaga dan besi. Kelebihan fosfat akan mengakibatkan hilangnya kalsium.

Semuanya itu disebut reaksi berantai defisiensi.(Sembiring. 2000). Disamping

logam-logam yang dijelaskan diatas terdapat juga logam berat.

2.5. Logam Berat

Logam berat adalah unsur alami yang terdapat di kerak bumi dengan densitas

lebih besar dari 5 g/cm3 stabil dan tidak bisa hancur sehingga logam berat

cenderung menumpuk dalam tanah. Beberapa diantaranya berperan penting dalam

kehidupan mahluk hidup dan disebut sebagai hara mikro esensial. Secara biologis

beberapa logam dibutuhkan oleh mahluk hidup pada konsentrasi tertentu dan

dapat berakibat fatal apabila tidak dipenuhi. Oleh karena itu logam-logam tersebut

dinamakan logam atau mineral-mineral esensial tubuh tetapi jika

logam-logam esensial tersebut masuk kedalam tubuh dalam jumlah berlebihan akan

berubah fungsi menjadi racun bagi tubuh. Bahwa semua logam berat dapat

menjadi racun yang akan meracuni tubuh mahluk hidup. Logam berat masuk

kedalam jaringan tubuh mahluk hidup melalui beberapa jalan, yaitu saluran

pernapasan, pencernaan, dan penetrasi melalui kulit.

Beberap logam berat diantaranya adalah zinkum (Zn), besi (Fe), tembaga (Cu),

nikel (Ni), mangan (Mn), titanium (Ti), tungsten (W), vanadium (V), timah (Sn),

Arsenik (As), kobalt (Co). Uraian berikut ini adalah mengenai Fe, Cu, dan Zn

2.6. Logam Besi

Analisa logam besi secara kualitatif menggunakan reaksi warna yang terkenal

adalah reaksi dengan CNS- reaksi ini sensitif dan digunakan sebagai reaksi

pengenal Fe, secara kuantitatif Fe dapat ditentukan dengan spektrometri, zat besi

adalah gizi penting bagi tubuh manusia. Seorang pria dewasa yang sehat memiliki

zat besi sebanyak 40 -50 mg per kilogram berat badan. Wanita dewasa yang sehat

memiliki zat besi sebanyak 35-50 mg per kilogram berat badan. Dalam hal

tertentu, wanita lebih rentan saat mengalami kekurangan zat besi. Zat besi

berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Zat besi

menyatu dengan oksigen didalam paru-paru dan melepaskan oksigen pada

jaringan-jaringan yang memerlukan. Zat besi juga berperan dalam fungsi normal

kekebalan tubuh.

Besi dalam daging berada dalam bentuk hem yang mudah diserap. Besi

non hem dalam tumbuhan tidak mudah diserap, sebagian karena tumbuhan sering

kali mengandung oksalat, fitat, tanin, dan senyawa fenolik lain yang membentuk

kelat atau presifitat dengan besi yang tidak mudah larut. Besi diserap dalam

bentuk fero ( Fe2+). Karena bersifat toksik, di dalam tubuh besi bebas biasanya

terikat ke protein. Besi diangkut didalam darah (sebagai Fe3+) oleh

protein,apotransferin. Besi membentuk kompleks dengan apotransferin menjadi

transferin. Besi dioksidasi dari Fe2+ menjadi Fe3+ oleh feroksidase yang dikenal

sebagai seruloplasmin (enzim yang mengandung tembaga). Tingkat saturasi

transferin oleh besi biasanya hanya sepertiga. Kapasitas total darah mengikat besi,

yang terutama disebabkan oleh kandungan transferinnya adalah sekitar 300

µg/dL.(Marks. 1996)

Zat besi heme berasal dari hemoglobin dan mioglobin yang terdapat dalam

darah bahan makanan hewani. Sementara itu, umumnya, zat besi non heme

terdapat dalam bahan makanan tumbuh-tumbuhan. Zat besi non-heme, terdapat

dalam bentuk kompleks anorganik (Fe3+). Absorpsi besi non-heme sangat

terdapat didalam bahan makanan yang dikonsumsi. Sementara itu zat besi heme

tidak dipengaruhi oleh faktor penghambat. Karena itu jumlah zat besi heme yang

dapat diabsorpsi lebih banyak dari pada zat besi dalam betuk non-heme. Dari

berbagai penelitian, dibuktikan bahwa besi heme yang dapat diserap hampir 30%,

sedangkan besi non heme hanya dapat diserap sekitar 5%. (Anwar. 2009)

Kekurangan zat besi akan membuat badan kita mudah terkena penyakit.

Selain,itu karena zat gizi besi (Fe) merupakan inti molekul hemoglobin yang

merupakan unsur utama dalam sel darah merah, maka kekurangan pasokan zat

gizi besi menyebabkan menurunnya produksi hemoglobin. Akibatnya

menyebabkan pengecilan ukuran (microcytic), rendahnya kandungan hemoglobin

(hypocromic), serta berkurangnya sel darah merah. Penderita mengalami gejala

umum berupa “5L” disertai pucat, kesemutan, mata berkunang-kunang, jantung

berdegup kencang, kurang bergairah. Gejala-gejala orang yang mengalami anemia

defisiensi zat besi adalah kelelahan, lemas, pucat, kurang bergairah, nyeri dada

dan mudah berdebar, pada anemia yang kronis menentukan bentuk kuku seperti

sendok dan rapuh, pecah-pecah pada sudut mulut, lidah lunak dan sulit menelan,

sakit kepala dan mudah marah,sulit bernapas, tidak mampu berkonsentrasi dan

rentan terhadap infeksi.(Atkins.2007)

Tubuh cenderung sebisa mungkin menyimpan kelebihan zat besi. Sangat

sedikit zat besi yang dibuang atau diekskresikan oleh tubuh. Kelebihan zat besi

akan terus disimpan di dalam jaringan dan bagian tubuh dan berakumulasi

meningkatkan kadar racun. Pada jangka panjang akan meningkatkan resiko

terjadinya diabetes, sakit jantung, kerusakan hati, artritis, alzhaimer, kanker limpa,

dan kematian mendadak pada bayi, serta juga beberapa gejala kelainan seperti

konstipasi, rambut rontok, hipotiroid, hiperaktif, meningkatkan resiko terjadinya

2.7. Logam Tembaga

Tembaga merupakan logam berat yang dijumpai pada perairan alami dan

merupakan esesensial bagi tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan tembaga

berperan sebagai penyusun plastocyanin yang berfungsi dalam transfor elektron

dalam proses fotosintesis,kadar tembaga dalam kerak bumi kira-kira 50

mg/kg.(Effendi.2003). Tubuh manusia mengandung 1,5-2,5 mg tembaga (Cu) per

kilogram berat badan bebas lemak mineral ini tersebar diseluruh jaringan tubuh,

namun hati, otak, jantung, dan ginjal mengandung Cu dalam jumlah yang lebih

banyak. Dalam darah, tembaga terdapat dalam jumlah yang kira-kira sama pada

plasma dan eritrosit. Plasma mengandung sekitar 110 mcg/100ml dan eritrosit 115

mcg/100ml.(Suhardjo et al. 1992)

Tembaga berperan khususnya dalam beberapa kegiatan enzim pernapasan

sebagai kofaktor bagi enzim tirosinase dan sitokhrom oksidase. Tirosinase

mengkatalisis reaksi oksidasi tirosin menjadi pigmen melanin (pigmen gelap pada

kulit dan rambut). Tembaga juga diperlukan dalam proses pertumbuhan sel-sel

darah merah yang masih muda. Bila kekurangan tembaga, sel darah merah yang

dihasilkan akan berkurang. Tembaga diserap dari usus kecil kedalam saluran

darah, tempat sebagian besar jaringan bergabung pada seruplasmin, yaitu protein

yang berfungsi dalam penggunaan besi.(Winarno. 1995)

Kebutuhan tembaga sehari minimal adalah rendah (ditaksir 1-2 mg),

sedangkan makanan manusia umumnya memberikan 2-4 mg Cu sehari. Tembaga

ditemukan bersama dengan unsur-unsur lainnya dikebanyakan bahan makanan.

Kadar tembaga dalam serum yang rendah dapat berkaitan dengan adanya

defisiensi protein seperti kwashiorkor, nefrotik sindron, dan disproteinemia.

Jarang sekali defisiensi tembaga karena konsumsi makanannya, meskipun

dilaporkan sementara peneliti adanya anemia pada anak-anak karena kekurangan

Kelebihan tembaga mengakibatkan penyakit wilson yang merupakan kelainan

metabolisme tembaga yang paling penting. Ini diturunkan sebagai autosomal

resesif; tembaga terakumulasi dalam hati, ginjal, mata, dan ganglia basalis otak.

Akumulasi tembaga didalam hati dihubungkan dengan hepatitis kronis yang

sering berakhir sebagai sirosis.(Underwood.1996)

2.8.. Logam Seng

Seng diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme tetapi dalam kadar tinggi

dapat bersifat sebagai racun. Dalam tubuh manusia terkandung 2 gram seng,

terutama terdapat pada rambut, tulang, mata, dan kelenjar alat kelamin pria. Seng

merupakan komponen penting dari berbagai enzim. Paling sedikit 15-20

metalo-enzim yang mengandung seng telah diisolasi dan dimurnikan. Salah satu

contohnya adalah enzim karbonat anhidrase yang terdapat dalam sel darah merah.

Disamping itu seng juga terdapat dalam karboksi peptidase dan dehidrogenase

dalam hati. Sebagai kofaktor, seng dapat meningkatkan keaktifan enzim

lainnya.(Winarno. 1995)

Jumlah mineral Zn dalam tubuh kira-kira 20 mg per kilogram berat badan

bebas lemak. Hampir semua seng darah berada dalam eritrosit yaitu 1200-1300

mcg/100ml sedangkan dalam serum hanya 120 mcg/100ml. Anhidrase karbonik

yang berpusat dalam darah merah mengandung sekitar 0,33 persen seng,

sementara itu insulin kristal mengandung seng dengan persentase kurang lebih

sama. Kekurangan atau defisiensi seng menyebabkan gangguan pertumbuhan,

terhambatnya pematangan seksual, mudah terkena infeksi, diare, gangguan kulit,

anemia, kehilangan nafsu makan, serta menurunnya kemampuan indra perasa dan

2.9.Metode Destruksi

Destruksi merupakan suatu cara perlakuan (perombakan) senyawa menjadi

unsur-unsur sehingga dapat dianalisis. Metode destruksi materi organik dapat dilakukan

dengan dua cara yang selama ini dikenal yaitu metode destruksi basah dan metode

destruksi kering. Pada dasarnya pemilihan metode destruksi tersebut adalah

berdasarkan sifat organik dalam bahan, mineral yang akan dianalisa serta

sensitivitas yang digunakan. Berdasarkan kedua metode destruksi ini, sudah tentu

memiliki tehnik pengerjaan yang berbeda pula. Penguraian sampel dengan

asam-asam kuat baik tunggal maupun campuran dikenal dengan metode destruksi basah

sedangkan penguraian sampel dengan cara pengabuan sampel dalam tanur dikenal

sebagai metode destruksi kering. (Aprianto. 1989)

2.9.1. Destruksi Basah

Metode destruksi basah dilakukan dengan memanaskan sampel (sampel organik

dan biologis) dengan adanya asam pekat atau bahkan campuran dari

asam-asam tersebut. Jika asam-asam yang digunakan cukup untuk mengoksidasi, maka

sampel dipanaskan dalam suhu yang cukup tinggi, dan jika pemanasan dilanjutkan

dalam waktu yang lama, maka sebagian besar sampel telah teroksidasi dengan

sempurna. (Almatsier.1987)

Destruksi basah digunakan untuk sampel dalam usaha penentuan trace

elemen dan logam-logam beracun. Prinsip dari destruksi basah ini adalah

menambahkan reagen kimia tertentu ke dalam sampel sebelum dilakukan

pengabuan. Berbagai reagen kimia yang sering digunakan untuk destruksi basah

ini adalah sebagai berikut :

1. Asam sulfat sering ditambahkan ke dalam sampel untuk membantu

mempercepat terjadinya reaksi oksidasi. Asam sulfat adalah bahan

pengoksidasi yang kuat, meskipun demikian waktu yang diperlukan untuk

2. Campuran H2SO4 dan K2SO4 dapat digunakan untuk mempercepat

dekomposisi sampel. K2SO4 akan menaikkan titik didih H2SO4 sehingga

suhu pengabuan dapat dipertinggi dan proses pengabuan dapat lebih cepat.

3. Campuran H2SO4 dan HNO3 banyak digunakan untuk mempercepat proses

pengabuan. Kedua asam ini merupakan oksidator yang kuat. Dengan

penambahan oksidator ini akan menurunkan suhu destruksi sampel yaitu

pada suhu 350oC, sehingga komponen yang dapat menguap pada suhu

yang tinggi dapat tetap dipertahankan dalam abu yang berarti penentuan

kadar abu lebih baik.

4. Penggunaan HClO dan HNO3 dapat digunakan untuk sampel yang sangat

sulit mengalami oksidasi. Dengan HClO yang merupakan oksidator yang

sangat baik memungkinkan pengabuan dapat dipercepat. Kelemahan

HClO ini adalah mudah meledak sehingga cukup berbahaya, untuk itu

harus sangat hati-hati dalam pengguaannya. Pengabuan dengan

menggunakan HClO dan HNO3 dapat berlangsung sangat cepat yaitu

dalam 10 menitsudah dapat selesai.(Sudarmadji et al. 1989)

2.9.2. Destruksi Kering

Penentuan kadar abu adalah dengan mengoksidasikan semua zat organik pada

suhu yang tinggi, yaitu sekitar 500-600oC dan kemudian ditimbang zat yang

tertinggal setelah proses pembakaran tersebut. Bahan yang mempunyai kadar air

tinggi sebelum pengabuan harus dikeringkan terlebih dahulu. Bahan yang

mempunyai kandungan zat yang mudah menguap dan berlemak banyak

pengabuan dilakukan dengan suhu mula-mula rendah sampai asap hilang, baru

kemudian dinaikkan suhunya sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk bahan yang

membentuk buih waktu dipanaskan harus dikeringkan dulu dalam oven dan

ditambahkan zat anti buih misalnya olive atau parafin. Bahan yang akan diabukan

ditempatkan dalam wadah khusus yang disebut krusibel yang dapat terbuat dari

porselin, silika, quartz, nikel, platina dengan berbagai kapasitas (25-100 ml) dan

pengabuan harus diperhatikan sungguh-sungguh karena banyak element abu yang

dapat menguap pada suhu yang tinggi.

Lama pengabuan tiap bahan berbeda-beda dan berkisar antara 2-8 jam.

Pengabuan dianggap selesai apabila diperoleh sisa pengabuan yang umumnya

berwarna putih abu-abu dan beratnya konstan dengan selang waktu pengabuan 30

menit. Penimbangan terhadap bahan dilakukan dalam keadaan dingin, untuk itu

maka cawan krusibel yang berisi abu yang diambil dari dalam alat pengabuan

(muffle) harus lebih dahulu dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105oC agar

suhunya turun, baru kemudian dimasukkan ke dalam desikator sampai dingin.

Desikator yang digunakan harus dilengkapi dengan zat penyerap uap air misalnya

silika gel atau kalsium klorida, natrium hidroksida. Penentuan abu yang tidak larut

dalam asam dilakukan dengan mencampurkan abu dalam asam klorida 10%.

Setelah diaduk kemudian dipanaskan selanjutnya disaring dengan kertas whatman

no.42. Residu merupakan abu yang tidak larut dalam asam yang terdiri atas pasir

dan silika. Apabila abu banyak mengandung bahan jenis ini maka dapat

diperkirakan proses pencucian bahan tidak sempurna ataupun terjadinya

kontaminasi dari tanah selama proses pengolahan bahan tersebut.

Penentuan abu yang larut dalam air dilakukan dengan melarutkan abu ke

dalam akuades kemudian disaring. Filtrat kemudian dikeringkan dan ditimbang

residunya. Abu yang larut dalam air ini kadang-kadang digunakan sebagai indeks

kandungan buah didalam jelly dan buah-buahan yang diawetkan. Cara yang

umum dalam penentuan abu yang larut adalah dengan mengabukan residu yang

terdapat dalam kertas saring bebas abu pada perlakuan diatas. Penentuan tahap

kedua adalah penentuan individu mineral yang ada di dalam abu. Banyak cara

yang dapat dipakai dalam penentuan mineral ini yaitu antara lain secara kimia dan

secara spektrofotometri. Untuk cara kimia memerlukan waktu yang cukup lama

sedangkan cara spektrofotometri cukup cepat dan memiliki ketelitian yang

2.10. Spektrofotometri Serapan Atom

Spektrofotometri Serapan Atom merupakan suatu metode analisa kuantitatif

dimana metode ini sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah dimana

metode Spektrofotometri Serapan Atom ini berprinsip pada absorpsi cahaya oleh

atom yaitu jika suatu larutan yang mengandung suatu garam logam (suatu

senyawa logam) dihembuskan kedalam suatu nyala (misalnya asetilena yang

terbakar di udara), dapatlah terbentuk uap yang mengandung atom-atom logam

ini. Beberapa atom logam dalam gas ini dapat dieksitasi ke tingkatan energi yang

cukup tinggi untuk memungkinkan pemancaran radiasi yang karakteristik dari

logam tersebut, atom logam bentuk gas itu normalnya tetap berada dalam keadaan

tak tereksitasi, atau dengan perkataan lain,dalam keadaan dasar. Atom-atom

keadaan dasar ini mampu menyerap energi cahaya yang panjang gelombang

resonansinya khas dengannya, yang pada umumnya adalah panjang gelombang

radiasi yang akan dipancarkan atom-atom itu bila tereksitasi dari keadaan dasar.

Jadi jika cahaya dengan panjang gelombang resonansi itu dilewatkan nyala yang

mengandung atom-atom yang bersangkutan, maka sebagian cahaya itu akan

diserap, dan jauhnya penyerapan akan berbanding lurus dengan banyaknya atom

keadaan dasar yang berada dalam nyala.(Basset.1994)

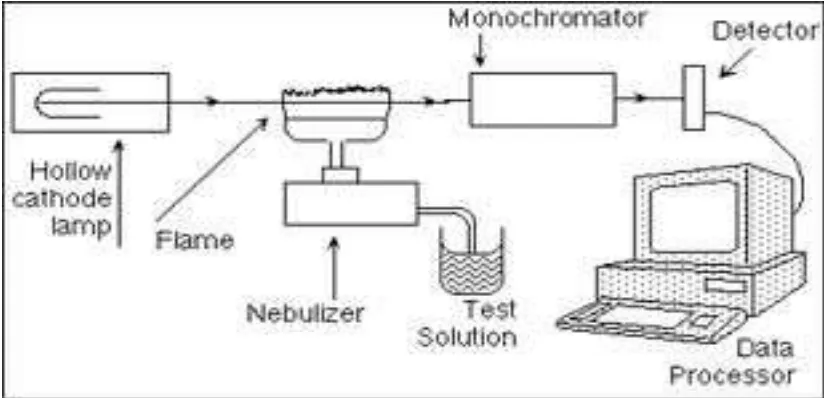

Suatu spektrofotometer serapan atom terdiri atas komponen-komponen berikut ini

:

1. Sumber cahaya.

Lampu katoda berongga yang dilapisi dengan unsur yang sedang

dianalisa.

2. Nyala.

Nyala biasanya berupa udara/asetilen, menghasilkan suhu ± 2500oC.

Dinitrogen oksida/asetilena dapat digunakan untuk menghasilkan suhu

sampai 3000oC, yang diperlukan untuk menguapkan garam-garam dari

unsur-unsur.

3. Monokromator.

Monokromator digunakan untuk mnyempitkan lebat pita radiasi yang

sedang dipancarkan oleh lampu katoda berongga . Ini menghilangkan

interferensi oleh radiasi yang dipancarkan dari nyala tersebut, dari gas

pengisi didalam lampu katoda berongga, dan dari unsur-unsur lain di

dalam sampel tersebut.

4. Detektor.

Berupa sel fotosensitif (Watson,D.G.2007)

Keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan spektrofotometri serapan atom

adalah bahwa metode ini dapat menentukan hampir semua unsur logam dan dapat

melakukan analisa logam walaupun sampel dalam bentuk campuran. Sedangkan

kerugian dari metode tersebut adalah bahwa lampu katoda harus selalu diganti

2.11. Inductively Couple Plasma

Inductively Couple Plasma-Optical Emission (ICP-OES) adalah sebuah metode

analisa renik, dengan sensitivitas mulai dari sub-ppb sampai 100 ppb, dengan

ketepatan yang mencapai 10%. Lebih baik dari ketepatan 1% yang dapat

diperoleh dengan menggunakan metode kalibrasi.(Holloway.2010). Prinsip umum

pada pengukuran ini adalah mengukur intensitas energi atau radiasi yang

dipancarkan oleh unsur-unsur yang mengalami perubahan tingkat energi atom

(eksitasi atau ionisasi), metode ICP-OES telah digunakan secara luas dan sangat

terkenal karena alat tersebut dapat menganalisa multi-element. Dasar dari

pengukuran ICP-OES adalah dari cahaya yang ditransmisikan oleh unsur yang ada

didalam sampel yang dimasukkan ke plasma yang akan dihasilkan sebagai aerosol

didalam sebuah nebulizer atau spray chamber. Suhu yang tinggi didalam plasma

merupakan persediaan energi untuk menguapkan pelarut, menghilangkan bagian

matrik sampel, dan menaikkan atom kedalam bentuk eksitasinya. Intensitas

cahaya yang ditransmisikan berhubungan dengan nomor atom dalam plasma dan

konsentrasi analit dalam sampel. (Postawa.2012)

Keuntungan lain dari ICP karena menggunakan gas argon dengan tekanan

atmospher untuk proses atomisasi sampel dan efisiensi dari eksitasi atom. Plasma

ini memiliki energi tinggi yang terdiri dari ionisasi gas inert. Temperaturnya

kira-kira (7000-10.000 K) yang dapat menghasilkan proses atomisasi yang luar biasa

(misalnya untuk penguraian senyawa kompleks dalam sampel menjadi individu

atom) diikuti dengan eksitasi atom yang efisien. Karakteristik dari plasma ini

menghasilkan kemampuan untuk mengnalisa senyawa yang sulit terurai (sulit

mengalami atomisasi) dan dengan potensial eksitasi yang sulit tereksitasi dengan