commit to user

i

HUBUNGAN KARAKTERISTIK PETANI DENGAN TINGKAT ADOPSI PETANI DALAM SEKOLAH LAPANG IKLIM (SLI)

DI KABUPATEN BLORA

SKRIPSI

Disusun Oleh :

NURUL DWI NOVIKARUMSARI H 0407053

Dosen Pembimbing: 1. Dr.Ir. Eny Lestari, MSi 2. D. Padmaningrum, SP, Msi

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

commit to user

ii

HUBUNGAN KARAKTERISTIK PETANI DENGAN TINGKAT ADOPSI PETANI DALAM SEKOLAH LAPANG IKLIM (SLI)

DI KABUPATEN BLORA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana Pertanian

di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta Jurusan/ Program Studi Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian

Disusun Oleh :

NURUL DWI NOVIKARUMSARI H 0407053

Dosen Pembimbing: 1. Dr.Ir. Eny Lestari, MSi 2. D. Padmaningrum, SP, MSi

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

commit to user

commit to user

iv

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala

Rahmat, Hidayah, dan Nikmat kesehatan yang diberikan sehingga penulis dapat

melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ”Hubungan Karakteristik Petani dengan Tingkat Adposi Petani dalam Sekolah Lapang Iklim (SLI) di Kabupaten Blora.” Terselesaikannya penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Arif Sukarmo, SPd dan Alm.Ibu Jumiati, SPd

terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan nasehatnya dalam situasi

apapun yang ada.

2. Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, MS, selaku Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Dr.Ir. Eny Lestari, MSi, selaku pembimbing utama yang telah membimbing dan

mengarahkan penulis dalam penyusunan skipsi ini.

4. Dwiningtyas Padmaningrum, SP, MSi selaku Ketua Jurusan Penyuluhan dan

Komunikasi Pertanian, selaku pembimbing pendamping sekaligus pembimbing

Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam

penyusunan skripsi.

5. Seluruh karyawan Jurusan/Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi

Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta atas

kemudahan dalam menyelesaikan administrasi penulisan skripsi.

6. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan yang telah

memberikan batuan dalam pengumpulan data.

7. Teman-teman PKP 2007 dan teman-teman kost, yang selalu memberikan

keceriaan dan telah bersedia membantu serta memberi dukungan kepada

penulis.

commit to user

v

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan,

untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan

skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat dan menambah pengetahuan baru bagi yang memerlukan.

Surakarta, November 2011

commit to user

vi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PENGESAHAN ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

RINGKASAN ... x

SUMMARY ... xi

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Perumusan Masalah ... 3

C. Tujuan Penelitian ... 5

D. Kegunaan Penelitian ... 5

II. LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka ... 6

B. Kerangka Berfikir ... 22

C. Hipotesis Penelitian ... 24

D. Pembatasan Masalah ... 24

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 25

III.METODE PENELITIAN A. Metode Dasar Penelitian ... 29

B. Penentuan Lokasi ... 29

C. Penentuan Populasi dan Sampel ... 30

D. Jenis dan Sumber Data ... 31

E. Teknik Pengumpulan Data ... 32

commit to user

vii

IV.KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Alam ... 35

B. Keadaan Penduduk ... 36

C. Keadaan Pertanian ... 42

D. Sarana Perekonomian ... 44

V.HASIL DAN PEMBAHASAN A. Identitas Responden ... 45

B. Tingkat Adopsi Petani dalam SLI... 47

C. Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Karakteristik Petani dari Kategori Adopsi Komponen SLI ... 54

D. Analisis Hubungan Antara Karakteristik Petani dengan Tingkat Adopsi Petani dalam SLI ... 75

VI.KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... 84

B. Saran ... 85

DAFTAR PUSTAKA ... 86

commit to user

viii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Populasi ... 30

Tabel 3.2 Petani Sampel... 30

Tabel 3.3 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan dalam Penelitian ... 32

Tabel 4.1 Luas dan Ketinggian Tanah menurut Kecamatan di Kabupaten

Blora Tahun 2009 ... 36

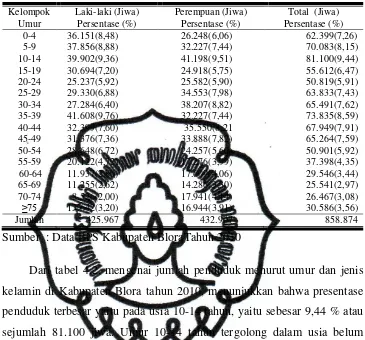

Tabel 4.2 Penduduk Kabupaten Blora Menurut Kelompok Umur

dan Jenis Kelamin Tahun 2010 ... 38

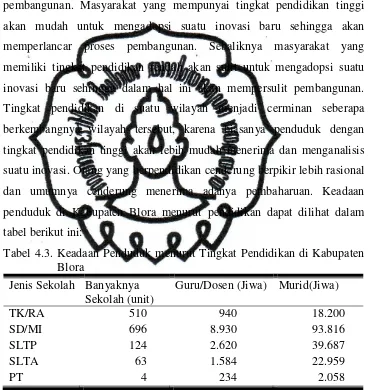

Tabel 4.3 Keadaan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten

Blora ... 41

Tabel 4.4 Komoditas Utama di Kabupaten Blora Tahun 2007... . 42

Tabel 4.5 Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Blora

Tahun 2010... ... 43

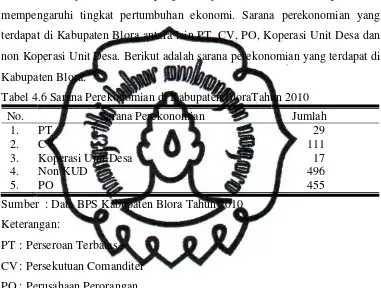

Tabel 4.6 Sarana Perekonomian di Kabupaten Blora

Tahun 2010 ... 44

Tabel5.1 Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Jenis kelamin ... 45

Tabel 5.2 Distribusi Jumlah Responden Menurut Usia Responden ... 46

Tabel 5.3 Distribusi Jumlah Responden Menurut Jumlah

Anggota Keluarga ... 47

Tabel 5.4 Distribusi Karakteristik Petani pada Masing-masing Komponen

Adopsi dalam SLI ... 48

Tabel 5.5 Distribusi Responden dalam Komponen Pengetahuan Tentang

Iklim... 49

Tabel 5.6 Distribusi Responden dalam Komponen Penetapan Pola Tanam.. 50

Tabel 5.7 Distribusi Responden dalam Komponen Pengenalan dan

penggunaan agen hayati ... 51

Tabel 5.8 Distribusi Responden dalam Komponen Pengengelolaan dan

pengembangan tanaman (padi) ... 52

Tabel 5.9 Hubungan Antara Karakteristik Petani dengan Tingkat

commit to user

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir ... 23

commit to user

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuisioner Penelitian ... 90

Lampiran 2: Identitas Responden ... 102

Lampiran 3: Karakteristik Petani dalam SLI ... 106

Lampiran 4: Adopsi Petani dalam SLI ... 112

Lampiran 5: Distribusi Frekuensi ... 116

Lampiran 6: Analisis Pendapatan ... 125

Lampiran 7: Biaya Tenaga Kerja... 140

Lampiran 8: NonparametricCorrelations ... 146

Lampiran 9: Peta Kabupaten Blora ... 148

commit to user

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian di Indonesia saat ini mempunyai peranan yang

sangat penting bagi kehidupan masyarakat, terutama untuk usaha pertanian

yang meliputi pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan serta

perikanan. Dalam hal ini pembangunan pertanian bertujuan untuk selalu

memperbaiki mutu hidup dan kesejateraan manusia terutama petani, baik

perorangan maupun masyarakat pada umumnya (Mardikanto, 1993).

Perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan petani dilakukan dengan

peningkatan produktivitas usahatani untuk mewujudkan ketahanan pangan,

meningkatkan kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani.

Dewasa ini pemanasan global (global warming) telah mengubah kondisi iklim global, regional, dan lokal temasuk Indonesia. Mengingat iklim adalah unsur

utama yang berpengaruh dalam sistem metabolisme dan fisiologi tanaman,

maka perubahan iklim global akan berdampak buruk dalam keberlanjutan

ketahanan pangan. Perubahan iklim yang mengakibatkan banjir dan

kekeringan di lahan usahatani akan mengancam ketahanan pangan

(Departemen Pertanian, 2009).

Dampak fenomena iklim meliputi banjir dan kekeringan. Banjir adalah

tergenangnya lahan pertanian selama periode genangan dengan kedalaman

tertentu, sehingga menurunkan produksi pertanian sedangkan kekeringan

adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air mendukung proses produksi pertanian

secara optimal, sehingga menurunkan produksi pertanian. Banjir dan

kekeringan baik intensitas, frekuensi, durasi dan dampak yang ditimbulkan

terus meningkat sebagai perbandingan, pada tahun 1997 lahan sawah yang

terkena banjir seluas 58.197 ha, sementara tahun 2006 meningkat seluas

322.476 ha (554%), sedangkan untuk kekeringan, luas sawah yang terkena

pada tahun 1998 seluas 161.601 ha dan meningkat tajam pada tahun 2006

dengan luas sawah yang terkena mencapai 267.088 ha (60%). Tahun 1997

commit to user

lahan sawah yang terkena kekeringan mencapai 517.614 ha

(www.deptan.go.id).

Salah satu metode untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

petani dalam pemahaman unsur-unsur iklim adalah Sekolah Lapangan Iklim

(SLI) yang merupakan modifikasi dari kegiatan SLI dengan memfokuskan

pembelajaran melalui kegiatan praktek langsung di lapangan tentang

pengelolaan agroekosistem dari aspek iklim. Sekolah Lapang Iklim (SLI)

adalah sekolah lapang yang dilaksanakan di alam terbuka dengan

memberdayakan petani agar mampu membaca kondisi iklim serta kearifan

lokal untuk melaksanakan budidaya pertanian spesifik lokasi agar dapat

meminimalisir penurunan produksi pertanian akibat dampak fenomena iklim

(banjir dan kekeringan) (Departemen Pertanian, 2009).

Pada tahap perencanaan dirancang kegiatan Sekolah Lapangan Iklim

(SLI) sebanyak 200 unit, yang tersebar di 27 provinsi, 186 kabupaten,

termasuk Kabupaten Blora yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010.

Kegiatan SLI yang dilaksanakan di Kabupaten Blora bertujuan meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan petani menganalisis serta memanfaatkan data

dan informasi iklim dalam proses usahataninya (Dinas Pertanian Kabupaten

Blora, 2010). Informasi iklim bermanfaat dalam memprediksi musim sesuai

gejala alam yang berada di lingkungan petani itu sendiri sehingga petani

mampu menetapkan varietas dan waktu tanam sesuai dengan spesifikasi

mesing-masing daerah serta mengendalikan hama dan penyakit menggunakan

agen hayati. Melalui pelaksanaan program SLI, diharapkan petani dapat

meningkatkan kemampuan petani dalam mengindikasi perubahan iklim,

mengembangkan prinsip dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan

sumber daya lokal dan membangun kembali kearifan lokal serta nilai

kemandirian masyarakat. Pelaksanaan SLI di Kabupaten Blora diharapkan

petani dapat memutuskan mengadopsi komponen-komponen meliputi

peningkatkan pengetahuan petani tentang iklim, penetapan pola tanam,

pengenalan dan cara penggunaan agen hayati, serta pengelolaan dan

commit to user

petani dalam menerapkan setiap komponen dalam SLI berbeda-beda

sebagaimana proses keputusan adopsi menurut Rogers dan Shoemaker (1971)

dalam Hanafi (1981), bahwa proses keputusan menerapkan suatu inovasi meliputi pengenalan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Seseorang yang

telah memutuskan untuk menerima inovasi (pada tahap keputusan) ada

kemungkinan untuk meneruskan atau menghentikan penggunaannya.

Diskontuinasi (tidak meneruskan penggunaan inovasi) itu terjadi mungkin

karena seseorang menemukan ide lain yang lebih baru atau bisa jadi karena

kecewa terhadap hasil inovasi. Mungkin pula pada tahap keputusan seseorang

menolak inovasi tetapi beberapa waktu kemudian mengadopsi karena

pandangannya terhadap inovasi telah berubah. Seseorang biasanya mencari

informasi lebih lanjut pada tahap konfirmasi, karena ia ingin mencari penguat

bagi keputusannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih

mendalam mengenai hubungan karakteristik petani dengan tingkat adopsi SLI

di Kabupaten Blora.

B. Perumusan Masalah

Sekolah Lapang Iklim (SLI) di Kabupaten Blora meliputi

komponen-komponen peningkatkan pengetahuan petani tentang iklim, menetapkan pola

tanam, pengenalan dan cara penggunaan agen hayati, serta pengelolaan dan

pengembangan tanaman. Sebagai suatu kegiatan pelatihan, maka melalui SLI

diharapakan petani peserta mau menerapkan adopsi karena adopsi dalam

proses penyuluhan (pertanian), pada hakekatnya dapat diartikan sebagai proses

perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan (cognitive), sikap (affective), maupun keterampilan (psychomotor) pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan oleh penyuluh. Penerimaan disini

mengandung arti tidak sekedar tahu, tetapi sampai benar-benar melaksanakan

ataupun menerapkan dengan benar serta menghayatinya dalam kehidupan

penerimaan inovasi tersebut, biasanya dapat diamati secara langsung oleh

orang lain, sebagai cerminan adanya perubahan sikap, pengetahuan dan

keterampilan (Mardikanto, 2007). Melalui pelaksanaan SLI petani mampu

commit to user

mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kebutuhan pangan dan

meningkatkan pendapatan petani.

Menurut Rogers dalam Mardikanto (1996), penerimaan suatu inovasi pada kenyataannnya tidak sama bagi setiap petani, ada petani yang cepat

menerima dan ada yang lambat. Untuk mengadopsi suatu inovasi

memerlukan jangka waktu tertentu serta hal ini dipengaruhi oleh banyak

faktor yang mempengaruhinya, dilihat dari karakteristik sasaran seperti luas

usahatani, tingkat pendapatan, keberanian mengambil resiko, umur, tingkat

partisipasinya dalam kelompok/organisasi di luar lingkungannya sendiri,

aktivitas mencari ide-ide baru dan sumber informasi yang dimanfaatkan.

Penerapan komponen SLI dipengaruhi oleh karakteristik petani,

sehingga pemahaman mengenai karakteristik petani dengan tingkat hubungan

antara adopsi SLI memberikan manfaat antara lain bisa dilaksanakan suatu

program untuk meningkatkan adopsi petani terhadap SLI dengan

memperhatikan faktor karakteristik tersebut. Adapun pemahaman mengenai

tingkat adopsi petani terhadap komponen SLI akan memberikan gambaran

mengenai bagaimana pemahaman penerapan komponen SLI oleh petani di

lahan masing-masing. Dari informasi ini akan dimanfaatkan sebagai sarana

evaluasi bagaimana penerapan inovasi dalam Sekolah Lapang Iklim (SLI) di

Blora Kabupaten Blora yang meliputi peningkatkan pengetahuan petani

tentang iklim, penetapan pola tanam, pengenalan dan cara penggunaan agen

hayati, serta pengelolaan dan pengembangan tanaman. Berdasarkan uraian

tersebut, muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik petani peserta SLI di Kabupaten Blora?

2. Bagaimana tingkat adopsi petani SLI dalam komponen-komponen SLI di

Kabupaten Blora?

3. Bagaimana hubungan antara karakteristik petani dengan tingkat adopsi

commit to user

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan

dari penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengkaji karakteristik petani yang mempengaruhi tingkat adopsi SLI di

Kabupaten Blora.

2. Mengkaji tingkat adopsi SLI dalam komponen-komponen SLI di

Kabupaten Blora.

3. Mengkaji hubungan antara karakteristik petani dengan tingkat adopsi

petani SLI dalam komponen-komponen SLI di Kabupaten Blora.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang

harus ditempuh untuk mendapatkan banyak pengetahuan mengenai

hubungan karakteristik petani dengan tingkat adopsi dalam Sekolah lapang

iklim (SLI) dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pertanian di

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya, khususnya dalam

pengembangan pertanian.

3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan

untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi petani, dapat memberikan pengetahuan sejauhmana hubungan

karakteristik petani dengan tingkat adopsi petani Sekolah Lapang Iklim

commit to user

6

II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan Pertanian

Paradigma pembangunan pertanian yang baru adalah sebuah

paradigma yang melihat bahwa pembangunan suatu negara mencerminkan

kesejahteraan dari mayoritas penduduk. Pertanian baru harus bertujuan

untuk lebih secara mandiri dan berkelanjutan menjamin keamanan pangan

baik secara nasional, maupun masing-masing keluarga dari penduduk

suatu negara yang bersangkutan (Soetrisno, 1998).

Pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari

pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat secara umum.

Pembangunan pertanian merupakan produk masyarakat dan memberikan

sumbangan kepadanya serta menjamin bahwa pembangunan menyeluruh

itu (overall development) akan benar-benar bersifat umum, dan mencakup penduduk yang hidup dari bertani, yang jumlahnya besar dan untuk

tahun-tahun mendatang ini di berbagai negara akan terus hidup dari bertani.

Supaya pembangunan pertanian itu terlaksana, pengetahuan dan

ketrampilan petani haruslah terus ditingkatkan dan berubah. Karena petani

terus menerus menerima metoda baru, cara berpikir mereka pun berubah.

Mereka mengembangkan sikap baru yang berbeda terhadap pertanian,

terhadap alam sekitar, dan terhadap diri mereka sendiri (Mosher, 1991).

Pembangunan pertanian juga memiliki makna perubahan dalam

teknik produksi pertanian dan sistem usahatani menuju ke situasi yang

diinginkan, biasanya situasi yang memungkinkan petani dapat

memanfaatkan hasil-hasil penelitian pertanian dan berkurangnya pertanian

pokok dan lebih berorientasi pasar. Tujuan utama kebijakan pembangunan

pertanian di kebanyakan negara adalah meningkatkan produksi pangan

dalam jumlah yang sama dengan permintaan akan bahan pangan yang

semakin meningkat, dengan harga yang bersaing di pasar dunia melalui

commit to user

Pembangunan sektor pertanian di masa datang dihadapkan pada dua

tantangan pokok yaitu tantangan internal yang berasal dari domestik,

dimana pembangunan pertanian tidak saja dituntut untuk mengatasi

masalah-masalah yang sudah ada, namun dihadapkan pula pada tuntutan

demokratisasi yang terjadi di Indonesia, sedangkan tantangan kedua adalah

tantangan eksternal, dimana pembangunan sektor pertanian diharapkan

mampu untuk mengatasi era globalisasi dunia. Kedua tantangan tersebut

sulit dihindari karena merupakan kesepakatan nasional yang telah

dirumuskan sebagai arah kebijakan pembangunan nasional di Indonesia

(Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, 2005).

Menurut Mardikanto (2009), salah satu tolak ukur keberhasilan

pembangunan pertanian adalah tercapainya peningkatan pendapatan

masyarakat (petani) yang hidup dipedesaan. Dengan adanya kenaikan

pendapatan itu, jumlah dan ragam serta mutu konsumsi masyarakat terus

bertambah, baik konsumsi bahan pokok (khususnya pangan) maupun

konsumsi terhadap barang-banrang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor

non pertanian. Tetapi kenyataannya juga menunjukkan bahwa,

keberhasilan pembangunan pertanian tidak selalu dapat menciptakan

perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja, terutama bagi angkatan

kerja baru di pedesaan. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan

pertanian tidak cukup dijadikan andalan bagi pertumbuhan ekonomi

nasional. Berkaitan dengan itu, diperlukan pertumbuhan sektor-sektor lain

yang memerlukan dukungan dari sektor pertanian, terutama menyangkut

kebutuhan modal (untuk investasi maupun modal kerja), kebutuhan tenaga

kerja (yang murah), serta tersedianya bahan mentah dan bahan baku yang

dihasilkan oleh sektor pertanian.

2. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan komoditi yang penting dan strategis, karena

pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang hakiki, yang setiap saat

haru dapat dipenuhi. Oleh karenanya kebutuhan pangan perlu diupayakan

commit to user

dikonsumsi, dan tersedia dimana-mana dengan harga yang terjangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat (Husodo, 2004).

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi

rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik

dalam jumlah maupun mutunya aman, merata, dan terjangkau, dengan

pengertian tersebut, terwujudnya ketahanan pangan dapat diartikan lebih

lanjut sebagai berikut:

a. Terpenuhinya pangan yang cukup, bukan hanya beras tetapi mencakup

pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi

kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang

bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.

b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari

cemaran biologis, kimia dan benda/zat lain yang dapat mengganggu,

merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta aman dari

kaidah agama.

c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, dapat diartikan

pangan harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.

d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang terjangkau, diartikan pangan

mudah diperoleh setiap rumah tangga dengan harga yang terjangkau

(Suryana, 2003).

Konsep ketahan pangan mengandung tiga dimensi yang saling

berkait yaitu: ketersediaan pangan, aksesibilitas terhadap pangan dan

stabilitas harga pangan. Sesuatu yang diyakini para ahli apabila salah satu

dimensi tersebut belum terpenuhi, suatu Negara belum bisa dikatakan

mempunyai ketahanan pangan yang baik (Arifin, 2007).

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI

No.7 Tahun 1996, yang mengadopsi definisi FAO , ada 4 komponen yang

harus dipenuhi untuk mencapai kondisi katahan pangan yaitu: kecukupan

ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan

pangan tanpa fluktuasi dari tahun ke tahun, aksesibilitas/keterjangkauan

commit to user

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan

pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan mengakses (termasuk

membeli) pangan, keamanan pangan (terkait keterjaminan kualitas) dan

tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Hal ini,

petani mempunyai kedudukan strategis dalam ketahanan pangan. Petani

adalah produsen pangan sekaligus kelompok konsumen terbesar yang

sebagian masih miskin dan berdaya beli rendah. Petani harus memiliki

kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga pendapatan yang

cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka (Krisnamurthi, 2005).

Rahman Sutanto dalam Francis Wahono (2008) mengemukakan bahwa ketahanan pangan dari sudut pandang petani Indonesia, khususnya

Jawa bukan hanya kegagalan dalam retribusi tanah yang luas kepada

pemilik tanah yang kecil, tetapi juga tentang kurangnya tanah yang subur,

sistem irigasi, kerja yang layak di sektor pertanian dan di luar sektor

pertanian baik untuk laki-laki ataupun perempuan, kebutuhan-kebutuhan

dasar untuk keluarga, kelestarian lingkungan, pemilihan bibit atau benih,

memilih dan menggunakan pupuk buatan, insektisida, pestisida, herbisida,

kredit dan teknologis.

Upaya mewujudkan pengamanan produksi tanaman pangan dan

peningkatan daya saing produk tanaman, perlindungan tanaman pangan

merupakan bagian penting yang berperan dalam menjaga kuantitas,

kualitas, dan kontinyuitas hasil yang berkaitan erat dengan penanganan

gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan DPI (Dampak

Perubahan Iklim) yang merupakan dua aspek kegiatan utama. Oleh karena

itu, perlindungan tanaman pangan menjadi salah satu kunci keberhasilan

dalam peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan baik di

tingkat on farm maupun off farm. Kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah operasional yang telah ditetapkan

diharapkan dapat mendukung upaya pengamanan produksi tanaman

pangan tahun 2010 salah satunya dengan pelaksanaan Sekolah Lapang

commit to user 3. Adopsi Inovasi

a) Pengertian Inovasi

Inovasi adalah gagasan, tindakan atau teknologi, termasuk

barang yang dianggap baru oleh seseorang. Tidak menjadi

permasalahan, sejauh dihubungkan dengan tingkah laku manusia,

apakah ide itu betul-betul baru atau jika diukur dengan selang waktu

sejak digunakannya atau ditemukannya pertama kali. Jadi suatu ide

dianggap baru oleh seseorang maka ide itu adalah inovasi bagi orang

tersebut (Levis, 1996).

Rogers dan Shoemaker (1971), dalam Mardikanto (1992), mengartikan bahwa inovasi sebagai praktek, ide atau obyek yang

dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh seseorang (individu).

Sedangkan Lionberger dan Gwin (1982) dalam Mardikanto (1992), mengartikan inovasi tidak sekedar sebagai sesuatu yang baru yang

dirasakan oleh seseorang atau individu saja, tetapi lebih luas daripada

itu, yakni sesuatu yang dinilai baru oleh sekelompok masyarakat atau

sesuatu yang baru menurut lokalitas tertentu.

Menurut Hanafi (1987), kebaruan suatu inovasi itu diukur secara

subyektif, menurut pandangan individu yang menangkapnya. Jika

suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi (bagi

orang itu). “Baru” dalam ide yang inovatif tidak berarti harus baru

sama sekali, suatu inovasi mungkin telah lama diketahui oleh

seseorang beberapa waktu yang lalu (yaitu ketika ia “mengenal” ide

tersebut) tetapi ia belum mengembangkan sikap suka terhadapnya,

apakah seseorang tersebut akan menerima atau menolaknya.

b) Pengertian Adopsi

Adopsi adalah proses sejak pertama kali seseorang mendengar

hal yang baru sampai orang tersebut mengadopsi hal baru tersebut.

Inovasi dapat berupa sesuatu yang benar-benar baru atau sudah lama

tetapi masih dianggap baru oleh petani. Keputusan menerima inovasi

commit to user

mengetahui suatu inovasi sampai menerima atau menolaknya dan

kemudian mengukuhkannya (Ibrahim et al, 2003).

Rogers dan Shoemaker (1971) dalam Hanafi (1981) mengemukakan bahwa adopsi adalah keputusan untuk menggunakan

sepenuhnya ide baru sebagai cara bertindak paling baik. Lebih lanjut

adopsi didefinisikan dalam proses penyuluhan (pertanian) sebagai

proses penerimaan inovasi dan atau perubahan perilaku baik yang

berupa pengetahuan (cognitive), sikap (affective), maupun ketrampilan (psycho-motoric) pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan oleh penyuluh kepada masyarakat sasarannya.

Penerimaan inovasi disini mengandung arti tidak sekadar "tahu",

tetapi sampai benar-benar dapat melaksanakan atau menerapkannya

dengan benar serta menghayatinya dalam kehidupan dan

usahataninya (Mardikanto, 2007).

c) Proses Adopsi

Proses adopsi inovasi merupakan proses mental yang terjadi

pada petani, pada saat menghadapi suatu inovasi yaitu proses

penerapan suatu ide baru sejak diketahui sampai proses penerapan.

Pada proses adopsi akan terjadi perubahan perilaku sasaran dan

dipengaruhi oleh banyak faktor serta selalu terkait antara satu dengan

yang lainnya (Junaidi, 2007).

Menurut Rogers dalam Mardikanto (1996) proses adopsi melalui tahapan-tahapan sebelum masyarakat mau menerima atau menerapkan

dengan keyakinannya sendiri. Tahapan-tahapan adopsi itu adalah:

1)Awareness atau kesadaran, yaitu sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh.

2)Interest, atau tumbuhnya minat yang seringkali ditandai oleh keinginannya untuk bertanya atau untuk mengetahui lebih banyak

atau lebih jauh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan

commit to user

3)Evaluation atau penilaian terhadap baik atau buruk atau manfaat inovasi yang telah diketahui informasinya secara lebih lengkap.

Pada penilaian ini, masyarakat sasaran tidak hanya melakukan

penilaian terhadap aspek teknisnya saja, tetapi juga aspek ekonomi,

maupun aspek sosial budaya, bahkan juga seringkali ditinjau dari

aspek politis atau kesesuainnya dengan kebijakan pembangunan

nasional dan regional.

4)Trial atau mencoba dalam skala kecil untuk lebih menyakinkan laiannya, sebelum menerapkan untuk skala yang lebih luas lagi.

5)Adoption atau menerima atau menerapkan dengan penuh keyakinan berdasarkan penilaian dan uji coba yang telah dilakukan atau

diamatinya sendiri.

d) Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi

Kecepatan adopsi dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu sifat

inovasinya sendiri, baik sifat intrinsik (yang melekat pada inovasinya

sendiri) maupun sifat ekstrinsik (menurut/dipengaruhi oleh keadaan

lingkungannya. Sifat-sifat intrinsik inovasi itu mencakup: informasi

ilmiah yang melekat/dilekatkan pada inovasinya, nilai-nilai atau

keunggulan-keunggulan (teknis, ekonomis, sosial, budaya, dan politis)

yang melekat pada inovasinya, tingkat kerumitan inovasi,

kekomunikatifan, triabilty, dan observability. Sifat-sifat ekstrinsik

inovasi meliputi: kesesuaian inovasi dengan lingkungan setempat (baik

lingkungan fisik, sosial budaya, politik dan kemampuan ekonomis

masyarakatnya), tingkat keunggulan relatif dari inovasi yang

ditawarkan (keunggulan teknis, ekonomis, maupun dampak sosial

budaya dan politis yang ditimbulkan) (Mardikanto, 1996).

Dilihat dari karakteristik sasaran, Rogers (1971) dalam Mardikanto (1996) mengemukakan hipotesisnya bahwa setiap kelompok

masyarakat terbagi menjadi lima kelompok individu berdasarkan

tingkat kecepatannya mengadopsi inovasi, yaitu:

commit to user

2. 13,5 persen kelompok pelopor (early adopter)

3. 34,0 persen kelompok penganut dini (early majority)

4. 13,5 persen kelompok penganut lambat (late majority)

5. 2,5 persen kelompok orang-orang kolot (laggard).

Menurut Lionberger dalam Mardikanto (1996), beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengadopsi inovasi meliputi:

1. Luas usahatani, semakin luas biasanya semakin cepat mengadopsi,

karena memiliki kemampuan ekonomi yang baik.

2. Tingkat pendapatan, seperti halnya tingkat luas usahatani, petani

dengan tingkat pendapatan semakin tinggi biasanya akan semakin

cepat mengadopsi inovasi.

3. Keberanian mengambil resiko, sebab pada tahap awal biasanya tidak

selalu berhasil seperti yang diharapkan karena itu individu yang

memiliki keberanian mengambil resiko biasanya lebih inovatif.

4. Umur, semakin tua (diatas 50 tahun), biasanya semakin lamban

mengadopsi inovasi, dan cenderung hanya melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang sudah biasa diterapkan masyarakat setempat.

5. Tingkat partisipasinya dalam kelompok/organisasi di luar

lingkungannya sendiri. Partisipasi petani didefinisikan sebagai

ekspresi yang berwujud perilaku petani dalam menampilkan dirinya

pada kegiatan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan

kepentingannya. Sebagai perilaku tentunya partisipasi itu timbul

karena adanya persepsi terhadap kegiatan tersebut, tertanam pada

setiap petani melalui proses sosialisasi dalam interaksi social yang

terjadi di masyarakat tersebut. Warga masyarakat yang suka

bergabung dengan orang-orang di luar sistem sosialnya sendiri,

umumnya lebih inovatif dibanding mereka yang hanya melakukan

kontak pribadi dengan masyarakat setempat.

6. Aktivitas mencari informasi atau ide-ide baru

7. Sumber informasi yang dimanfaatkan dapat berupa lembaga

commit to user

media massa, tokoh masyarakat petani setempat maupun dari luar,

maupun lembaga-lembaga komersial.

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses adopsi inovasi

menurut Soekartawi (1986) adalah :

1) Macam dan proses adopsi inovasi, meliputi macam adopsi, sifat

adopsi inovasi, saluran komunikasi, ciri sistem sosial, dan kegiatan

promosi yang dilakukan oleh penyuluh.

2) Interaksi individual dan kelompok

3) Sumber informasi

4) Faktor intern dari adopter, meliputi umur, pendidikan, keberanian

mengambil resiko, pola hubungan, sikap terhadap perubahan,

motivasi berkarya, aspirasi, fatalisme, sistem kepercayaan dan

karakteristik psikologi.

Selain itu Dixon (1982) dalam Mardikanto (2006) mengemukakan beberapa sifat individu sangat berperan dalam mempengaruhi kecepatan

adopsi inovasi, berupa:

1. Prasangka interpersonal

2. Pandangan terhadap kondisi lingkungannya yang terbatas

3. Sikap terhadap penguasa

4. Sikap kekeluargaan

5. Fatalisme

6. Kelemahan aspirasi

7. Hanya berpikir untuk hari ini

8. Kosmopolitnes

9. Kemampuan berpikir kritis, dalam arti kemampuan untuk menilai

sesuatu keadaan (baik/buruk, pantas/tidak pantas dan lain-lain).

10.Tingkat kemajuan peradabannya

Lionberger dan Paul H.Gwin dalam Mardikanto (1989) mengemukakan bahwa manakala seseorang akan memutuskan untuk

menerima atau menolak sesuatu inovasi atau ingin melakukan sesuatu

Variabel-commit to user

variabel itu mencakup: karakteristik individu, keadaan yang melingkupi

individu yang bersangkutan (termasuk di dalamnya

kenyataan-kenyataan dan khayalannya), beberapa bantuan dari pihak luar, bantuan

dari berbagai pihak asing yang tersedia baginya, serta berbagai

sumbernya yang mereka butuhkan. Demikian pula mencakup

harapan-harapan yang dimiliki oleh teman sejawatnya, apa yang akan dilakukan

oleh para sahabatnya jika ia hendak melakukan suatu perubahan,

berbagai strategi pendidikanyang akan dilakukan, bagaimana mereka

dikuasai oleh pihak-pihak lain yang mencoba mempengaruhi

perilakunya dan nilai-nilai yang akan mereka lekatkan di atas

perubahan-perubahan sebagai ciri terjadinya perubahan tersebut. Status

sosial ekonomi seseorang merupakan faktor internal petani.

Karakteristik sosial ekonomi petani meliputi: umur, pendidikan dan

pendapatan keluarga (Hernanto, 1984). Sementara Hanafi (1987),

ciri–ciri sosial ekonomi anggota sistem yang lebih inovatif, antara lain

yaitu:

a. Lebih berpendidikan, termasuk lebih menguasai kemampuan baca

tulis.

b. Mempunyai status sosial ekonomi tinggi, status sosial ditandai

dengan pendapatan, tingkat kesehatan, kehidupan, prestise,

pekerjaan dan pengenalan diri.

c. Mempunyai tingkat mobilitas sosial ke atas yang lebih besar.

d. Mempunyai ladang yang lebih luas.

e. Lebih berorientasi pada ekonomi komersial, dimana produk-produk

yang dihasilkan ditujukan untuk dijual bukan semata-mata untuk

konsumsi sendiri. Karena itu mereka mengadopsi inovasi untuk lebih

meningkatkan produksi.

f. Memilii sikap yang lebih berkenan terhadap kredit

commit to user

Adopsi teknologi baru hanya dapat berkembang secara cepat

apabila masyarakat (petani) yang menerima memiliki dasar

pendidikan/pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkannya.

(Mardikanto, 1994). Pendidikan meliputi mengajar dan mempelajari

pengetahuan, kelakuan yang pantas, dan kemampuan teknis. Semua itu

terpusat pada pengembangan ketrampilan, ketrampilan (kejuruan) atau

pekerjaan, maupun mental, moral dan estetika pertumbuhan(Schaefer

dan Robert, 1983). Menurut Madigan (1962) dalam Cruz (1987) petani yang mencapai pendidikan lebih tinggi mempunyai tingkat adopsi yang

lebih tinggi daripada mereka yang mencapai tingkat pendidikan yang

rendah. Seorang agen pembaharu dapat mendapatkan hasil yang terbaik

ketika berhadapan dengan orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi.

Menurut Rogers dan Shoemaker dalam Hanafi (1981), dalam paradigma proses keputusan inovasi terdapat variabel antecedent terdiri

variabel penerima yang meliputi: sifat-sifat pribadi (sikap umum

terhadap perubahan), sifat-sifat sosial (Kekosmopolitan), kebutuhan

nyata terhadap inovasi dan sistem sosial ( norma-norma sistem, toleransi

terhadap penyimpangan, kesatuan komunikasi.

Kecepatan adopsi menurut Rogers (1995) adalah kecepatan relatif

pengadopsian inovasi oleh suatu sistem sosial yang diukur dari jumlah

individu yang mengadopsi pada periode waktu tertentu. Salah satu

variabel penjelas kecepatan adopsi suatu inovasi adalah sifat-sifat inovasi

itu sendiri. Tetapi selain sifat-sifat inovasi itu, hal-hal yang dapat

menjadi variabel penjelas kecapetan adopsi adalah tipe keputusan

inovasi, sifat saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan

inovasi dalam proses keputusan inovasi, ciri-ciri sistem sosial, dan

gencarnya usaha agen pembaharu dalam mempromosikan inovasi.

Kelima faktor tersebut dapat dijelaskan oleh Rogers dan

commit to user

Terdapat lima sifat inovasi yaitu keuntungan relatif,

kompabilitas, kompleksitas, triabilitas, dan observabilitas.

a) Keuntungan relatif adalah sejauhmana suatu inovasi dianggap lebih

baik daripada gagasan sebelumnya. Bisa diukur dengan tolok

ekonomi. Semakin besar keuntungan relatif suatu inovasi

diketahui, semakin cepat kemungkinan pengadopsiannya.

b)Kompatibilitas adalah sejauhmana suatu inovasi dipandang sejalan

dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman sebelumnya, dan

kebutuhan para calom pemakai.

c) Kompleksitas adalah sejauhmana suatu inovasi dipandang sulit

dipahami atau dipakainya.

d)Triabilitas adalah sejauhmana suatu inovasi dapat dicoba dalam

skala kecil.

e) Observabilitas adalah sejauhmana hasil suatu inovasi dapat diamati

oleh seseorang.

2) Tipe keputusan inovasi

Tipe keputusan inovasi mempengaruhi kecepatan adopsi. Ada

empat tipe keputusan inovasi, yaitu keputusan opsional, keputusan

kolektif, keputusan otoritas, dan keputusan kontingen. Inovasi yang

diputuskan secara otoritas akan diadopsi lebih cepat karena orang

yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan inovasi lebih

sedikit. Keputusan opsional biasanya lebih cepat daripada keputusan

kolektif, tetapi lebih lambat daripada keputusan otoritas. Sedangkan

yang paling lambat adalah keputusan kontingen karena harus

melibatkan dua urutan atau lebih keputusan inovasi.

3) Saluran komunikasi yang digunakan

Saluran komunikasi yaitu alat yang dipergunakan untuk

menyebarkan suatu inovasi dan kemungkinan memiliki pengaruh

terhadap kecepatan adopsi inovasi. Misalnya saluran komunikasi

commit to user

saluran komunikasi media massa, kecepatan adopsi akan lambat

karena penyebaran pengetahuan tidak berjalan cepat.

4) Ciri-ciri sistem sosial

Dalam suatu sistem sosial yang modern, tempo adopsi

mungkin lebih cepat karena kurang ada rintangan sikap diantara

penerima. Sedangkan dalam sistem sosial tradisional, mungkin tempo

adopsi akan lebih lambat.

5) Gencarnya usaha agen pembaharu dalam mempromosikan inovasi

Kecepatan adopsi juga dipengaruhi oleh gencarnya usaha agen

pembaharu. Hubungan antara kecepatan adopsi dengan usaha agen

pembaharu tidak langsung dan linear. Pada tahap-tahap tertentu, usaha

keras agen pembaharu mendatangkan hasil yang lebih besar.

4. Sekolah Lapang Iklim

Sekolah Lapang Iklim (SLI) adalah sekolah lapang yang

dilaksanakan di alam terbuka dengan memberdayakan petani agar mampu

membaca kondisi iklim serta kearifan lokal untuk melaksanakan budidaya

pertanian di Kabupaten Blora agar dapat meminimalisir penurunan

produksi pertanian akibat dampak fenomena iklim (banjir dan kekeringan).

SLI juga merupakan sekolah informal bagi para petani yang belajar

mengenai iklim secara mandiri melalui proses mengalami, berbagi

pendapat, menarik kesimpulan dan menentukan langkah aksi yang akan

melahirkan pengalaman baru yang ditularkan ke petani lain (Dinas

Pertanian Blora, 2009).

Sekolah Lapang Iklim (SLI) merupakan salah satu terobosan dalam

meminimalkan kehilangan hasil akibat terjadinya dampak fenomena iklim

agar petani mampu melakukan kegiatan budidaya pertanian sescara

spesifik lokal secara agribisnis. Pengaplikasian data/informasi iklim oleh

petani dapat ditingkaatkan untuk upaya mengantisipasi banjir dan

kekeringan serta sebagai bahan untuk penyusunan strategi tanam dan pola

commit to user

Pengembanan Sekolah Lapang Iklim (SLI) dengan pendekatan

pada pengelolaan kearifan lokal salah satunya adalah untuk membangun

pemahaman iklim dan perubahan nya dalam masyarakat, diharapkan

dapat: (a) meningkatkan kemampuan petani dalam mengidentifikasi

indikator anomali dan perubahan iklim, (b) mengembangkan sikap kritis

dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (c)

mengembangkan prinsip ilmu pengetahuan dalam pengelolaan

sumberdaya lokal, (d) membangun kembali kearifan lokal serta nilai

kemandirian masyarakat (Dinas Pertanian Blora, 2010).

Pelatihan Sekolah Lapang Iklim (SLI) menggunakan beberapa

metode yaitu: klasikal, kelompok kerja, dan praktek lapang. Di dalam

klasikal para peserta mendapatkan materi dari beberapa narasumber, antara

lain dari petugas penyuluh yang mendapatkan pelatihan Seolah Lapang

Iklim sebelumnya. Metode kelompok kerja mengelompokkan peserta

menjadi beberapa bagian, dan diberikan kajian serta diharapkan terjasinya

diskusi serta pembahasan dimana yang menjadi pengkaji adalah para

petani itu sendiri berdasarkan gejala alam dan keadaan yang dialami di

sekitar petani itu sendiri, yang tidak kalah penting adalah praktek lapang,

dimana petani mengamati perubahan yang ada di sekitar dengan

menggunakan beberapa parameter serta alat-alat bantu yang mungkin

tersedia di ruang lingkup petani sendiri (Dinas Pertanian Blora, 2009).

SLI meliputi komponen komponen:

a. Pengetahuan tentang iklim

Sebuah proses perubahan energi dan benda antara bumi dan

atmosfer dalam waktu lama disebut iklim. Iklim lebih dari rata-rata

sebuah statistik, iklim adalah sebuah kondisi dimana penambahan suhu,

kelembaban, dan gerakan udara (Howard J. Critchfield, 1979).

Iklim adalah sintesis atau kesimpulan dari perubahan nilai

unsur-unsur cuaca (hari demi hari dan bulan demi bulan) dalam jangka

panjang di suatu tempat atau pada suatu wilayah. Sintetis tersebut dapat

commit to user

minimum, frekuensi kejadian, atau peluang kejadian dan sebagainya.

Maka iklim sering dikatakan sebagai nilai statistik cuaca jangka

panjang di suatu tempatatau wilayah. (Handoko, 1995).

Iklim berkaitan dengan atmosfer dalam jangka waktu yang

panjang, iklim merupakan suatu konsep yang abstrak. Ini merupakan

suatu komposit dari keadaan cuaca hari ke hari dan elemen-elemen

atmosfer di dalam suatu kawasan tertentu dalam jangka waktu yang

panjang. Iklim lebih dari sekedar ”cuaca rata-rata”, karena tak ada

konsep iklim yang cukup memadai tanpa apresiasi atas perubahan

diurnal (harian) dan perubahan musiman serta suksesi episode cuaca

yang ditimbulkan oleh gangguan atmosfer yang bersifat ”mobil”

(Trewartha dan Horn, 1995).

Iklim mempengaruhi hasil panen, faktor di dalam iklim sangat

berpengaruh besar terhadap hasil panen. Dampak yang dihasilkan

masing-masing berbeda satu dan lainnya. Harian, musiman, ataupun

tiap waktu variasi beberapa atau semua bagian iklim sangat penting

untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Berdasarkan lingkungan

iklim elemen mikroklimat mempengaruhi bagian penting tumbuh

tanaman (Howard J. Critchfield, 1979).

b. Penetapan pola tanam

Penetapan pola tanam dengan menentukan awal musim tanam

berdasarkan:

1. Indikator pranoto mongso

Pranata mangsa (bahasa Jawa pranåtåmångså, berarti "ketentuan musim") adalah semacam penanggalan yang dikaitkan

dengan kegiatan usaha pertanian, khususnya untuk kepentingan

bercocok tanam atau penangkapan ikan. Pranata mangsa berbasis

peredaran matahari dan siklusnya (setahun) berumur 365 hari (atau

366 hari) serta memuat berbagai aspek fenologi dan gejala alam

lainnya yang dimanfaatkan sebagai pedoman dalam kegiatan usaha

commit to user

penyakit, serangan pengganggu tanaman, atau banjir) yang mungkin

timbul pada waktu-waktu tertentu (Wikipedia, 2011).

2. Indikator tanaman

Menggunakan cirri-ciri tanaman untuk menetapkan awal musim,

seperti: randu berbunga menandakan awal musim kemarau, randu

semi menandakan awal musim hujan dan sebagainya.

3. Indikator binatang

Aktifitas binatang untuk menetapkan awal musim, seperti: kodok

ngorek menandakan musim penghujan, burung branjangan terbang

sambil berkicau menandakan musim kemarau.

4. Indikator alam

Tanda-tanda dari alam untuk menetapkan awal musim, seperti:

adanya lintang luku dan mapak karang menunjukkan mangsa

labuhan, tahun baru londo dicirikan adanya hujan angin di bulan

Nopember menendakan mangsa rendengan (hujan).

(Effendy, 2009).

c. Pengenalan dan cara penggunaan agen hayati

Pengenalan faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup

suatu pertanaman. Pengenalan predator, musuh alami, hama, penyakit,

dan agen hayati. Pengelolaan tanaman dengan memperhatikan

unsur-unsur yang ada di sekitar lingkungan dengan tujuan terjadi

keseimbangan antara unsur biotik dan abiotik. Pengenalan agen hayati

metharizium dan cara penggunaannya di tingkat kelompok tani dan

petani (Dinas Pertanian Blora, 2009).

d. Pengelolaan dan pengembangan tanaman

Pengelolaan tanaman dengan memperhatikan beberapa

unsur-unsur yang ada dengan sekitar lingkungan:

1. Pengolahan tanah yang yang ideal, terkait dengan intensitas matahari

dan kandungan unsur hara yang ada di dalam tanaman. Beberapa

commit to user

2. Penggunaan benih tanaman yang bermutu, dengan harapan terjadi

peningkatan serta menghindari serangan hama dan penyakit yang

menyebabkan resistensi.

3. Penetapan jarak tanam terkait intensitas sinar matahari, kesuburan

tanah, ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit.

4. Penggunaan bahan-bahan organik yang bersifat ramah lingkungan.

(Dinas Pertanian Blora, 2009).

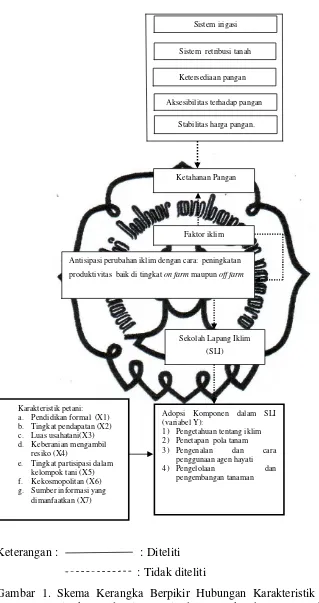

B. Kerangka Berpikir

Upaya untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan juga upaya

meningkatkan kesejahteraan petani antara lain dapat dicapai melalui beberapa

cara. Salah satu usahanya dengan pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim (SLI)

yang merupakan salah satu terobosan dalam meminimalkan kehilangan hasil

akibat terjadinya dampak fenomena iklim dengan membudidayakan petani

agar mampu melakukan kegiatan budidaya pertanian sescara spesifik lokal

secara agribisnis. SLI memberikan pemahaman mengenai pengaplikasian

data/informasi iklim oleh petani dapat ditingkatkan untuk upaya

mengantisipasi banjir dan kekeringan serta sebagai bahan untuk penyusunan

strategi tanam dan pola tanam.

SLI bertujuan untuk mencapai komponen-komponen di dalamnya

meliputi:pengetahuan tentang iklim, penetapan pola tanam, pengenalan dan

cara penggunaan agen hayati serta pengelolaan dan pengembangan tanaman.

Tingkat adopsi pada setiap petani berbeda satu sama lain, hal ini karena

adanya karakteristik petani yang mempengaruhi tingkat adopsi petani dalam

SLI, yaitu pendidikan formal, tingkat pendapatan, luas usahani, keberanian

mengambil resiko, tingkat partisipasi dalam kelompok tani, kekosmopolitan,

dan sumber informasi yang dimanfaatkan.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir yang dapat dibangun

commit to user Keterangan : : Diteliti

: Tidak diteliti

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir Hubungan Karakteristik Petani dengan Tingkat Adopsi Petani dalam Sekolah Lapang Iklim (SLI) di Kabupaten Blora.

Adopsi Komponen dalam SLI (variabel Y):

1) Pengetahuan tentang iklim 2) Penetapan pola tanam 3) Pengenalan dan cara

penggunaan agen hayati 4) Pengelolaan dan

pengembangan tanaman Karakteristik petani:

a. Pendidikan formal (X1) b. Tingkat pendapatan (X2) c. Luas usahatani(X3) d. Keberanian mengambil

resiko (X4)

e. Tingkat partisipasi dalam kelompok tani (X5) f. Kekosmopolitan (X6) g. Sumber informasi yang

dimanfaatkan (X7)

Sistem retribusi tanah

Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan

Faktor iklim

Antisipasi perubahan iklim dengan cara:peningkatan produktivitas baik di tingkat on farm maupun off farm

Sekolah Lapang Iklim (SLI) Stabilitas harga pangan.

commit to user

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka berpikir

yang telah diuraikan, maka peneliti menarik hipotesisnya sebagai berikut :

1. Diduga ada hubungan yang signifikan antara pendidikan formal dengan

tingkat adopsi petani dalam SLI.

2. Diduga ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan dengan

tingkat adopsi petani dalam SLI.

3. Diduga ada hubungan yang signifikan antara luas kepemilikan lahan

dengan tingkat adopsi petani dalam SLI.

4. Diduga ada hubungan yang signifikan antara keberanian mengambil resiko

dengan tingkat adopsi petani dalam SLI.

5. Diduga ada hubungan yang signifikan antara tingkat partisipasi dalam

kelompok tani dengan tingkat adopsi petani dalam SLI.

6. Diduga ada hubungan yang signifikan antara kekosmopolitan dengan

tingkat adopsi petani dalam SLI.

7. Diduga ada hubungan yang signifikan antara sumber informasi yang

dimanfaatkan dengan tingkat adopsi petani dalam SLI.

D. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik petani dengan tingkat adopsi petani dalam SLI, yaitu

pendidikan formal, tingkat pendapatan, luas usahatani, keberanian

mengambil resiko, tingkat partisipasi dalam kelompok tani,

kekosmopolitan, dan sumber informasi yang dimanfaatkan.

2. Kurun waktu penelitian dilakukan dari bulan Mei hingga bulan Juni 2011.

3. Data SLI yang digunakan yaitu data pelaksanaan SLI yang mulai

commit to user

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Pendidikan formal

Pendidikan formal, adalah lamanya pendidikan (dalam tahun) yang

ditempuh oleh petani responden di bangku sekolah atau lembaga formal.

Pendidikan formal dikategorikan dalam 3 kategori yaitu:

· Tinggi (≥ 13 tahun)

· Sedang/Menengah (7-12 tahun)

· Rendah/Dasar (1-6 tahun)

2. Tingkat pendapatan, adalah pendapatan yang diperoleh petani baik melalui

kegiatan usahatani maupun non usahatani yang diperoleh petani dalam

satu musim tanam dan dinyatakan dalam Rupiah (Rp). Pendapatan

dikategorikan dalam 3 kategori yaitu:

· Tinggi (Rp 8.957.410,00- Rp 13.146312,00/rumah tangga/musim tanam)

· Sedang (Rp 4.768.505,00- Rp 8.957709,00/rumah tangga/musim tanam)

· Rendah (Rp 579.600,00-Rp 4.768.504,00/rumah tangga/musim tanam)

3. Luas usahatani, adalah luas lahan yang diusahakan petani responden baik

milik sendiri, menyewa, maupun menyakap yang dinyatakan dalam hektar

(Ha) dan dikategorikan dalam 3 kategori yaitu:

· Luas (0,74-1Ha)

· Sedang (0,46-0,73Ha)

· Sempit (0,18-0,45Ha)

4. Keberanian mengambil resiko, adalah keberanian petani responden

menghadapi resiko dalam mengadopsi inovasi dalam Sekolah Lapang

Iklim (SLI). Tingkat keberanian mengambil resiko diukur melalui 15

pernyataan yang menjadi indikator dengan tiga pilihan jawaban yang

memiliki skor 1 sampai dengan 3. Jumlah total skor masing-masing

responden dikategorikan dalam 3 kategori yaitu:

· Berani mengambil resiko (total skor 35-45)

· Kurang berani mengambil resiko (total skor 25-34,99)

commit to user

5. Tingkat partisipasi dalam kelompok tani adalah frekuensi petani responden

mengikuti kegiatan dalam kelompok tani. Tingkat partisipasi dalam

kelompok tani diukur melalui 3 pernyataan yang menjadi indikator dengan

tiga pilihan jawaban yang memiliki skor 1 sampai dengan 3. Jumlah total

skor masing-masing responden dikategorikan dalam 3 kategori yaitu:

· Tinggi ( total skor 7-9)

· Sedang (total skor 4,56-6,99)

· Rendah (total skor 3-4,55)

6. Kekosmopolitan adalah frekuensi hubungan petani dengan atau dari luar

sistem sosialnya sendiri, yang dilihat dari indikator-indikator frekuensi

bepergian ke luar desa dalam hubungannya dengan kegiatan pertanian

maupun non pertanian. Tingkat kekosmopolitan diukur melalui 6

pernyataan yang menjadi indikator dengan tiga pilihan jawaban yang

memiliki skor 1 sampai dengan 3. Jumlah total skor masing-masing

responden dikategorikan dalam 3 kategori yaitu:

· Kosmopolit (total skor 14-18)

· Cukup kosmopolit (total skor 10-13,99)

· Tidak kosmopolit (total skor 6-9,99)

7. Sumber informasi yang dimanfaatkan, adalah beragam sumber informasi

tentang SLI seperti: lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dinas-dinas

terkait, media massa, tokoh-tokoh masyarakat maupun lembaga komersial

(misalnya pedagang). Pemanfaatan sumber informasi oleh responden

dikategorikan dalam 3 kategori yaitu:

· Beragam (memanfaatkan ≥5 sumber informasi)

· Cukup beragam (memanfaatkan 3-4 sumber informasi)

· Kurang beragam (memanfaatkan 1-2 sumber informasi)

8. Tingkat adopsi komponen dalam SLI merupakan tingkatan sejauhmana

petani responden menerapkan komponen kegiatan yang dilakukan dalam

SLI. Komponen-komponen SLI tersebut meliputi:

a) Pengetahuan tentang iklim, adalah tingkat pengetahuan petani

commit to user a. Pengetahuan tentang iklim

b. Pengetahuan tentang energi panas bumi

c. Pengetahuan tentang Suhu

d. Pengetahuan tentang Curah hujan

e. Pengetahuan tentang pengaruh tekanan terhadap pertunbuhan

tanaman

Tingkat pengetahuan petani responden diukur melalui 6 pernyataan

yang menjadi indikator dengan tiga pilihan jawaban yang memiliki

skor 1 sampai dengan 3. Jumlah total skor masing-masing responden

dikategorikan dalam 3 kategori kategori yaitu:

· Tahu ( total skor 14-18)

· Cukup Tahu ( total skor 10-13,99)

· Tidak Tahu ( total skor 6-9,99)

b) Penetapan pola tanam, tingkat penerapan pola tanam oleh petani

responden menggunakan informasi iklim untuk menetapkan pola

tanam, meliputi:

a. Menentukan awal musin tanam dengan indikator pranoto mongso

b. Menentukan awal musin tanam dengan indikator tanaman

c. Menentukan awal musin tanam dengan indikator binatang

d. Menentukan awal musin tanam dengan indikator alam

Penetapan pola tanam petani responden diukur melalui 4

pernyataan yang menjadi indikator dengan tiga pilihan jawaban yang

memiliki skor 1 sampai dengan 3. Jumlah total skor masing-masing

responden dikategorikan dalam 3 kategori kategori yaitu:

· Tinggi ( total skor 9,34-12)

· Sedang ( total skor 6,67-9,33)

· Rendah ( total skor 4-6,66)

c) Pengenalan dan cara penggunaan agen hayati, petani responden

mengenal dan menggunakan agen hayati yaitu metharizium.

pengenalandalam kelompok tani diukur melalui 3 pernyataan yang

commit to user

sampai dengan 3. Jumlah total skor masing-masing responden

dikategorikan dalam 3 kategori yaitu:

· Tinggi ( total skor 7-9)

· Sedang (total skor 4,56-6,99)

· Rendah (total skor 3-4,55)

d) Pengelolaan dan pengembangan tanaman, petani responden mengolah

tanah secara ideal, menggunakan benih yang bermutu, menetapkan

jarak tanam dan pestisida organik. Pengelolaan dan pengembangan

tanaman, petani responden diukur melalui 9 pernyataan yang menjadi

indikator dengan tiga pilihan jawaban yang memiliki skor 1 sampai

dengan 3. Jumlah total skor masing-masing responden dikategorikan

dalam 3 kategori kategori yaitu:

· Pengelolaan tepat/tinggi ( total skor 21-27)

· Pengelolaan kurang tepat/sedang ( total skor 15-20,99)

commit to user

29

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian

Metode dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian

yang melibatkan lima komponen informasi ilmiah yaitu teori, hipotesis,

observasi, generalisasi empiris dan penerimaan atau penolakan hipotesis.

Mengandalkan adanya populasi dan teknik penarikan sampel. Kemudian

menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan datanya. Selanjutya

mengemukakan variabel penelitian dalam analisis datanya dan yang terakir

berusaha menghasilkan kesimpulan secara umum, baik yang berlaku untuk

populasi dan atau sampel yang diteliti (Singgih, 2006 dalam Suyanto dan Sutinah, 2007).

Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik survei, yaitu teknik

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan

kuesioner sebagai alat pengumpulan data dengan maksud menjelaskan

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis

(Singarimbun dan Effendi, 2006).

B. Metode Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive yaitu pemilihan lokasi penelitian melalui pilihan-pilihan berdasarkan kesesuaian

karakteristik yang dimiliki calon sampel/responden dengan kriteria tertentu

yang ditetapkan/dikehendaki oleh peneliti, sesuai tujuan penelitian

(Mardikanto, 2001).

Penentuan lokasi penelitian ini di Kabupaten Blora, dengan

pertimbangan bahwa Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten yang

baru melaksanakan SLI mulai tahun 2009 dan tahun 2010, akan tetapi belum

diketahui sejauhmana tingkat adopsi petani peserta SLI. Oleh karena itu,

peneliti memandang perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan

commit to user

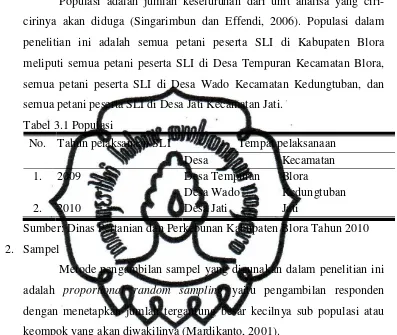

C. Metode Penentuan Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang

ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun dan Effendi, 2006). Populasi dalam

penelitian ini adalah semua petani peserta SLI di Kabupaten Blora

meliputi semua petani peserta SLI di Desa Tempuran Kecamatan Blora,

semua petani peserta SLI di Desa Wado Kecamatan Kedungtuban, dan

semua petani peserta SLI di Desa Jati Kecamatan Jati.

Tabel 3.1 Populasi

No. Tahun pelaksanaan SLI Tempat pelaksanaan

Desa Kecamatan

1. 2009 Desa Tempuran Blora

Desa Wado Kedungtuban

2. 2010 Desa Jati Jati

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Blora Tahun 2010

2. Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah proportional random sampling yaitu pengambilan responden dengan menetapkan jumlah tergantung besar kecilnya sub populasi atau

keompok yang akan diwakilinya (Mardikanto, 2001).

Pengambilan jumlah sampel petani responden secara proporsional

digunakan rumus sebagai berikut :

ni =

N nk

x n

Dimana

ni : jumlah petani sampel masing-masing kelompok tani

nk : jumlah petani dari masing-masing kelompok tani yang memenuhi

syarat sebagai responden

N : jumlah petani dari seluruh populasi

commit to user

Berdasarkan rumus yang digunakan maka jumlah sampel petani responden

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Petani Sampel

No. Desa Populasi Sampel

1. Desa Tempuran 25 15

2. Desa Wado 25 15

3. Desa Jati 25 15

Jumlah 75 45

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Blora Tahun 2010

Berdasarkan Tabel 3.2 dimana kseluruhan populasi berjumlah 75

petani responden, kemudian dari tiap sub populasi diperoleh

masing-masing 15 responden sehingga jumlah sampel sebanyak 45 petani

responden.

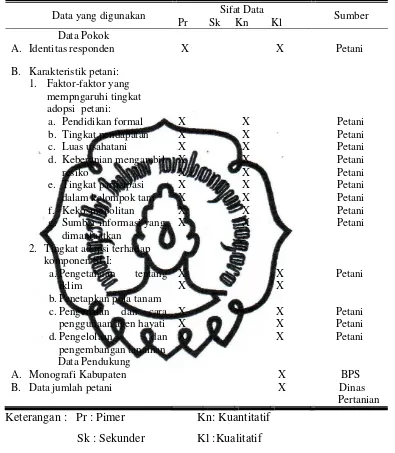

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan teknik

wawancara dengan menggunakan kuisioner.

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari instansi atau lembaga

yang berkaitan dengan penelitian, dengan cara mencatat langsung data

yang bersumber dari dokumentasi yang ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data pokok dan

commit to user

Tabel 3.3 Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan Dalam Penelitian

Data yang digunakan Sifat Data Sumber

Pr Sk Kn Kl

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan

menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang secara langsung melalui tanya

jawab dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang

commit to user

2. Observasi langsung, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung

pada sasaran penelitian untuk mendapatkan data tertentu.

3. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui pencatatan.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui distribusi antara karakteristik petani dengan tingkat

adopsi, meliputi pendidikan formal, luas usahatani, pendapatan,

keberanian mengambil resiko, kekosmopolitan, tingkat partisipasi

petani dalam kelompok, sumber-sumber informasi yang dimanfaatkan

dan tingkat adopsi petani SLI digunakan analisis melalui bentuk tabel

distribusi frekuensi.

2. Untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan antara karakteristik

petani dengan tingkat adopsi yang meliputi pendidikan formal, luas

lahan, pendapatan, keberanian mengambil resiko, kekosmopolitan,

tingkat partisipasi petani dalam kelompok, sumber-sumber informasi

yang dimanfaatkan dan tingkat adopsi petani SLI digunakan uji

korelasi jenjang Spearman (rank Spearman) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Menurut Siegel (1994), rumus koefisien korelasi jenjang

sperman (rs) adalah :

r

s= 1 -

N N

di N

i

-å

= 3 1

2 6

Keterangan : rs = koefisien korelasi rank spearman

N = jumlah sampel petani

di = selisih ranking antara karakteristik petani dengan

commit to user

Untuk menguji tingkat signifikansi hubungan digunakan uji t karena

sampel yang diambil lebih dari 10 (N>10) dengan tingkat kepercayaan 95%

dengan rumus (Siegel, 1994) :

t= rs 2 ) ( 1

2 rs N

-Kesimpulan :

Kriteria pengambilan keputusan :

a)Apabila t hitung > t tabel (µ =0,05), maka Ho ditolak yang berarti ada

hubungan yang signifikan antara karakteristik petani dengan tingkat

adopsi petani dalam SLI di Kabupaten Blora.

b)Tetapi apabila t hitung ≤ t tabel (µ =0,05), maka Ho diterima yang berarti

tidak ada hubungan yang signifikan antara karakteristik petani dengan

commit to user

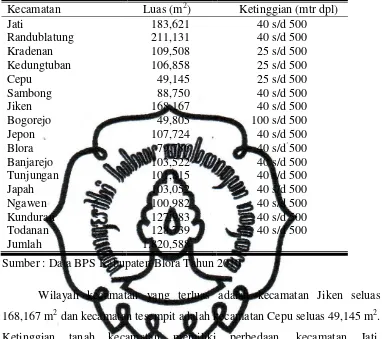

35

IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah.

Kabupaten Blora yang berslogan “Blora Mustika”, secara geografis terletak

antara 111016’ sampai dengan 1110338’ Bujur Timur di antara 60528’sampai

dengan 70248’ Lintang Selatan, jarak terjauh dari barat ke timur sepanjang 47

km dan utara ke selatan sejauh 58 km. Kabupaten Blora dengan luas

182.058,797 Ha terdiri atas lahan sawah sebesar 46.078,236 Ha (25,31 persen)

dan sisanya lahan bukan sawah sebesar 74,68 persen. Menurut luas

penggunaan lahan, lahan terbesar adalah hutan sebesar 49,66 persen, lahan

sawah sebesar 25,31 persen dan tegalan sebesar 14,41 persen. Secara

administratif Kabupaten Blora terletak di ujung paling timur Propinsi Jawa

Tengah bersama Kabupaten Rembang. Adapun secara rinci batas-batas

wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, Propinsi Jawa

Tengah

Sebelah timur : Kabupataen Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur

Sebelah selatan : Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur

Sebelah barat : Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah

Kabupaten Blora terdiri dari 16 kecamatan, yaitu Jati, Randublatung,

Kradenan, Kedungtuban, Cepu, Sambong, Jiken, Bogorejo, Jepon, Blora,

Banjarejo, Tunjungan, Japah, Ngawen, Kunduran dan Todanan. Berdasarkan

Kantor Pertanahan, ketinggian tanah di Kabupaten Blora berada pada 25 mdpl

hingga 500 mdpl. Banyaknya hari dan curah hujan selama tahun 2009 relatif

sedikit dibanding dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2009, curah hujan

tertinggi di Kecamatan Kunduran sebanyak 2.087 mm, untuk hari hujan

terbanyak terdapat di Kecamatan Kedungtuban sebanyak 110 hari. Adapun