PENDAHULUAN 1 Peranan Ternak Perah Dalam Produksi Makanan Manusia 1

Nilai Susu Dalam Gizi Makanan Manusia 1

Peranan Dan Kontribusi Susu Dan Produk Susu Dalam Makanan 3 Beberapa Keistimewaan / Keuntungan Pada Sapi Perah 5

Peternakan Sapi Perah di Indonesia 7

SEJARAH PERKEMBANGAN SAPI PERAH DI INDONESIA 9

BANGSA DAN KARAKTERISTIK TERNAK PERAH 12

Pendahuluan 12

Sejarah Domestikasi 12

Nenek moyang bangsa sapi 12

Taxonomi sapi 13

Bangsa-bangsa Sapi Perah 16

Bangsa sapi perah sub tropik 16

Fries Holland 16 Jersey 17 Guernsey 18 Ayrshire 19 Brown Swiss 20 Red Danish 21 Milking Shorthorn 22 Eringer 23 Telemark 23

Bangsa sapi perah tropis 24

Sahiwal 24

Red Sindhi 24

Damascus 24

Hasil Persilangan 25

Produksi sapi perah dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan interaksi genetik dan lingkungan. Faktor genetik berpengaruh sebesar 30 % dan lingkungan 70 % terhadap produksi susu sapi perah. Yang patut diperhatikan adalah mempersiapkan kemampuan sapi dalam menghasilkan susu. Kemampuan menghasilkan susu harus dipacu dengan keadaan lingkungan sehingga sapi perah dapat berproduksi mendekati kemampuan genetik di negara asalnya. Penelitian menunjukkan bahwa sapi perah yang menghasilkan produksi susu pada laktasi pertamanya tinggi cenderung sapi tersebut mempunyai masa produksi panjang dan total produksi tinggi.

Sepanjang hidupnya seekor sapi perah mengalami beberapa kali masa produksi susu atau laktasi. Tiap masa produksi susu dibagi dalam beberapa periode. Periode masa produksi satu laktasi dapat dilihat lebih jelas pada peme-liharaan sapi kering.

Idealnya sapi perah beranak setiap tahun. Apabila sapi dikeringkan selama dua bulan dalam setahun, maka dengan demikian sapi perah menghasilkan susu selama 10 bulan atau 305 hari. Dengan masa laktasi 10 bulan dan lama kering dua bulan maka selang beranaknya adalah 12 bulan. Ini adalah kondisi yang ideal pada pemeliharaan sapi perah.

Dalam menghasilkan susunya, sapi perah mungkin saja lebih atau kurang dari 305 hari. Bila dalam menghasilkan susunya lebih dari 305 hari, produksi susu 305 hari pertama diambil sebagai masa laktasi. Produksi susu yang kurang dari 305 hari disebut laktasi tidak lengkap. Laktasi tidak lengkap disebabkan oleh tata laksana pemeliharaan yang berarti kesalahan peternak.

Setelah beranak, sapi perah mulai menghasilkan susu pada tingkat yang relatif tinggi. Produksi susu akan terus meningkat dari 3 sampai 6 minggu. Sapi yang berproduksi tinggi memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai produksi puncak dibanding sapi yang berproduksi rendah. Produksi susu turun setelah mencapai produksi puncak. Setelah mencapai produksi puncak, produksi susu bulan berikutnya menjadi 94–96 % dari bulan sebelumnya. Tingkat penurunan produksi susu sapi perah tidak bunting lebih besar dibanding sapi perah tidak bunting.

Kandungan lemak susu menurun pada 2–3 bulan pertama laktasi, kemu-dian naik saat produksi susu mulai menurun. Kandungan lemak susu berbanding terbalik dengan produksi susu. Kandungan protein, laktosa, dan mineral ber-tambah sejalan dengan perkembangan laktasi. Kandungan komponen bahan kering tanpa lemak sering dihubungkan dengan keadaan kebuntingan daripada laktasi.

Proporsi kandungan nutrisi susu hampir dijumpai dalam jumlah yang sma. Komposisi nutrisi susu berbanding terbalik dengan jumlah total produksi susu saat pemerahan. Produksi dan komposisi nutrisi merupakan hasil interaksi elemen-elemen dalam tubuh sapi dengan lingkungan. Peranan berbagai faktor terhadap kualitas dan kuantitas produksi susu dijelaskan menurut faktor fisiologis, tata-laksana dan lingkungan. Kemampuan genetik sapi perah menghasilkan susu tidak akan tercapai jika keadaan lingkungan tidak optimum.

1. FAKTOR FISIOLOGIS

1.1. Genetik

Tiap bangsa sapi mempunyai sifat tertentu yang menyebabkan produksi dan komposisi susu. Lemak susu adalah bagian yang paling sering berbeda namun kandungan mineral dan laktosa jarang berbeda. Frekuensi gena mengakibatkan perbedaan genetik bangsa-bangsa sapi. Gena mengatur kualitas dan kuantitas produksi susu. Akan tetapi perbedaan genetik antar-individu sapi dalam satu bangsa lebih besar daripada perbedaan antar bangsa sapi. Sebagai contoh, ada sapi FH yang menghasilkan susu dengan kandungan lemak lebih dari 5% dan ada pula sapi Jersey yang lemak susunya lebih rendah dari FH.

Diameter butiran lemak susu berkisar antara 1–10 mikron. Guernsey mempunyai partikel lemak terbesar dibanding FH dan Ayrshire terkecil. Secara umum dapat dikatakan bahwa prosentase lemak susu merupakan diameter partikel lemak. Ukuran partikel lemak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebgaimana pada kandungan lemak.

Sapi Jersey dan Guernsey mengubah lebih sedikit karoten menjadi vitamin A dibanding sapi perah lainnya. Sapi Jersey dan Guernsey menghasilkan susu berwarna kuning. Kandungan vitamin A pada susu kedua bangsa sapi tersebut sama dengan bangsa sapi lainnya.

1.2. Kebuntingan.

Kebuntingan berpengaruh tidak langsung terhadap kuantitas produksi dan sedikit terhadap kualitas susu. Sapi bunting menurunkan produksi susu lebih cepat dibanding sapi yang tidak bunting. Pertambahan umur kebuntingan berbanding terbalik dengan produksi susu. Hal ini disebabkan oleh sebagian zat gizi yang dimakan tidak diproses dalam pembentukan susu tetapi diguna-kan untuk membesardiguna-kan embrio. Pembentudiguna-kan embrio membutuhdiguna-kan nutrisi yang setara dengan 55–400 liter susu. Jumlah kebutuhan ini tergantung pada bangsa dan keadaan sapi.

Sapi yang dikawinkan pada 90 hari setelah beranak mengurangi produksi susu sebanyak 375–400 kg dalam periode 365 hari dibanding sapi yang dikawinkan 240 hari setelah beranak. Reduksi susu biasanya mulai terjadi pada umur 5 bulan kebuntingan, umur 8 bulan kebuntingan mereduksi susu sebanyak 20% dibanding sapi laktasi dengan umur yang sama tetapi tidak bunting. Usaha terbaik adalah mengawinkan sapi-sapi 2–3 bulan setelah beranak.

1.3. Selang Beranak

Selang beranak yang ideal antara 12–14 bulan. Selang beranak 12 bulan paling menguntungkan daripada lebih lama dari itu. Selang beranak 12 bulan dan periode kering 8 minggu memberi lama produksi susu 10 bulan.

Selang beranak yang teratur adalah perangsang utama agar tingkat produksi susu tetap tinggi. Faktor pakan, tenaga kerja, efisiensi reproduksi, dsb harus dinilai sebelum selang beranak ditentukan. Selang beranak yang kurang dari

12 bulan menurunkan produksi sebesar 3,7–9,0 %. Selang beranak yang lebih dari 14 bulan, misalnya 15 bulan, menaikan produksi susu sebesar 3%. Namun secara ekonomis kenaikan ini justru merugikan.

1.4. Lama Kering

Lama waktu sapi yang dikeringkan mempengaruhi produksi susu. Tujuannya utuk memberi kesempatan pada induk untuk menimbun zat gizi yang diperlukan bagi produksi susu berikutnya serta involusi dan penyegaran ambing. Karena itu, sapi perah harus dikeringkan dengan waktu yang optimal.

1.5. Tingkat Laktasi

Variasi terbesar komposisi susu terjadi pada kadar lemak. Kolostrum mengandung kadar lemak tertinggi. Perubahan komposisi berlangsung se-telah 5 hari. Kandungan lemak susu terus menurun sampai 3–4 bulan laktasi kemudian relatif konstan setelah itu. Kadar lemak susu sedikit meningkat pada akhir laktasi. Produksi susu dimulai dengan jumlah relative tinggi dan terus meningkat hingga 2–3 bulan laktasi. Setelah itu, produksi susu menurun perlahan. Lemak susu dan bahan kering tanpa lemak menurun sebanyak 0,2–0,4 % antara laktasi kesatu dan kelima. Ilustrasi 3 mem-perlihatkan keadaan produksi susu sapi setelah beranak hingga dikeringkan. Estrus mengakibatkan produksi susu dan lemak berfluktuasi terutama pada hari ovulasi. Estrus sering menyebabkan hasil susu sapi produksi tinggi menurun. Sapi yang berproduksi tinggi sering pula menunda estrusnya. 1.6. Umur

Umur berpengaruh terhadap jumlah dan kualitas susu sapi. Sapi mencapai puncak produksi susu ketika berumur 6–8 tahun. Produksi susu menurun setelah melewati titik ini. Sapi di bawah umur tersebut menghasilkan susu yang lebih sedikit karena masih dalam tahap pertumbuhan. Sapi dewasa menghasilkan susu sekitar 25% lebih banyak daripada sapi umur dua tahun. Penurunan produksi susu sapi tua karena aktivitas kelenjar ambing menurun. Penurunan produksi susu sapi yang mencapai puncaknya pada umur dewasa tubuh lebih kecil dibanding sapi yang mencapai puncak produksi sebelum waktunya. Umur berkaitan dengan berat tubuh, peningkatan berat tubuh menaikan produksi sebanyak 5%. Perkembangan ambing menambah produksi susu yang 20% lainnya.

Standardisasi produksi susu mengacu pada 305 hari laktasi, dua kali pe-merahan, dan umur setara dewasa. Standardisasi menghilangkan pengaruh fisiologis yang terdapat pada sapi.

1.7. Ukuran Tubuh

Bangsa sapi besar menghasilkan susu lebih banyak dibandingkan bangsa sapi kecil. Pertambahan berat badan meningkatkan produksi susu secara proporsional sebesar 70% dari jumlah pertambahan berat badan.

1.8. Persistensi Produksi

Produksi susu merupakan perkembangan dari laktasi. Produksi susu tiap bulan sekitar 90 persen dari bulan sebelumnya. Peneliti lain menyatakan persistensi berkisar 94–96%. Sapi tidak bunting terus menghasilkan susu dengan jumlah terbatas.

2. FAKTOR TATALAKSANA DAN LINGKUNGAN

2.1. Pemberian Pakan dan air.

Pakan berpengaruh terhadap komposisi dan jumlah produksi susu sapi perah. Ransum mempengaruhi produksi dan komposisi susu melalui beberapa cara, diantaranya:

a. Nutrisi

Setiap Ransum yang meningkatkan produksi susu biasanya mengurangi produksi persentase lemak susu. Ransum normal sapi perah umumnya

mengandung 3–4% lemak. Penggantian tipe lemak Ransum sapi perah tidak selalu menghasilkan perubahan kandungan lemak susu.

Pemberian pakan dapat juga menekan lemak susu dan sekaligus meningkatkan produksi susu. Usaha yang sering dilakukan adalah dengan membatasi pemberian hijauan dan menaikan ransum butiran. Pembatasan hijauan hingga 30 persen dari kebutuhan bahan kering mereduksi lemak hingga 2 %. Penambahan ransum butiran mengurangi kandungan serat kasar. Dengan kandungan serat kasar 15–17 % dalam ransum mencegah penurunan lemak susu.

Pembatasan kandungan protein ransum mereduksi produksi dan bahan kering tanpa lemak pada susu. Peningkatan protein ransum hanya menaikan kandungan protein susu tidak menambah produksi susu.

Laktosa susu relatif kurang sensitif terhadap perubahan ransum. Pem-berian ransum yang mempengaruhi laktosa susu hanya melalui kualitas dan kuantitas Ransum.

Vitamin A dan D tidak dapat disintesis oleh tubuh sapi. Level vitamin A dan D dalam susu dipengaruhi oleh jumlah kandungannya di dalam pakan. Selain itu untuk mendapatkan vitamin D sapi harus terkena sinar matahari selama beberapa waktu. Ransum yang defisiensi vitamin A dapat mengurangi kandungan vitamin A dalam susu sehingga pedet yang mengkonsumsi susu tersebut tidak cukup memperoleh pertumbuhan berat badan.

Mineral yang dapat berubah dalam susu hanyalah iodine dan zat besi. Padahal, kelenjar ambing banyak menyerap iodine dalam darah sehingga kemungkinan sapi menderita defisien tiroid. Zat besi dijumpai terbatas dalam susu, pemberian sejumlah besar zat besi menaikkan kandungan zat besi susu.

Ransum yang digiling harus lebih kecil dari 0,3 cm, dan sebaiknya banyak mengandung jagung serta pati serpih. Hal ini berpengaruh menurunkan kandungan lemak susu. Pemberian pakan yang kurang dapat mengurangi produksi susu dan prosentase laktosa, tetapi meningkatkan kandungan lemak, protein, dan mineral susu. Defisiensi nutrisi mengurangi jumlah produksi susu dan efisiensi penggunaan pakan. Pemberian ransum yang baik dapat memulihkan keadaan ini.

b. Bahan Pakan Pelengkap

Pemberian minyak ikan dan minyak tak jenuh yang tinggi pada sapi perah akan mereduksi prosentase lemak susu tanpa mengurangi produksi susu. Metode untuk mencegah penurunan lemak susu adalah dengan pem-berian natrium atau kalsium karbonat, magnesium karbonat, magnesium oksida, kalsium hidroksida, dan terutama delactosed whey.

c. Pakan Pemacu

Setelah satu sampai dua bulan setelah beranak, sapi memproduksi susu yang kaya akan lemak. Pada waktu itu kebanyakan sapi mengalami kehilangan berat badannya. Oleh karena itu, energi yang diberikan harus setinggi mungkin tanpa menyebabkan sapi berhenti makan. Kehilangan lemak tubuh mengakibatkan asam lemak tertimbun di dalam darah

se-hingga terjadi ketosis. Lemak tubuh merupakan metabolit asam lemak. Sapi yang memperoleh sejumlah besar pakan butiran selama masa kering menghasilkan susu yang kaya lemak dan bahan kering tanpa lemak pasda saat setelah beranak dibandingkan sapi yang mendapat ransum normal. Dianjurkan mengubah pemberian pakan sapi kering saat 2–3 minggu sebelum beranak.

Sapi harus mendapatkan air yang cukup agar produksi dan komposisi tubuh-nya tidak berubah. Susu yang diproduksi sapi mengandung air sebatubuh-nyak 87%.

2.2. Keteraturan Pemberian Pakan

Pakan berpengaruh terhadap keadaan dan mikroba rumen, karena itu, pakan harus diberikan dengan interval waktu dan komposisi bahan yang konstan. Dengan demikian, jumlah dan komposisi susu juga tidak berubah. 2.3. Pergantian Pemerah

Sapi perah yang berproduksi tinggi sensitif terhadap setiap perubahan. Perubahan ini termasuk kenaikkan temperatur, perubahan lingkungan, dan pergantian pemerah. Perubahan ini meyebabkan sapi tercekam sehingga menurunkan produksi susu.

2.4. Penyakit dan Obat

Penyakit mempengaruhi komposisi dan jumlah produksi susu. Begitu pula obat termasuk pestisida dan antibiotic yang digunakan untuk mengobati pe-nyakit sapi. Obat-obat tersebut diskresikan ke dalam susu. Oleh karena itu, susu yang seperti ini harus dipisahkan agar tidak terkonsumsi bahkan harus dimusnahkan.

2.5. Pemberian Hormon

Peningkatan produksi susu dapat dinaikkan menggunakan hormon sintetis. Hormone yang digunakan misalnya tiroid, tiroprotein, tirokasein, protein ter-iodinasi, dan kasein teriodinasi. Sapi laktasi meningkatkan produksi susu dan kadar lemak susu sebanyak 29 % dengan pemberian tiroprotein 15 mg. pemberian tiroprotein dilakukan setiap hari selama 2 minggu hingga satu bulan. Produksi susu menurun setelah pemberian hormon dihentikan.

Pemberian hormon sebaiknya terbatas. Pemakaiannya hanya untuk me-ningkatkan produksi susu yang menurun pada saat harga susu mahal. Di lain pihak pemberian hormon menyebabkan berat badan merosot, temperatur tubuh meningkat, dan pernapasan naik.

Pemberian oksitosin menyebabkan ambing melepas susu sehingga jumlah dan lemak susunya meningkat. Pemberian oksitosin dilakukan pada tiap pemerahan. Pemberian oksitosin membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga. 2.6. Pemeliharaan

Yang termasuk ke dalam pemeliharaan diantaranya pemotongan kuku, gerak latih, dan penjagaan kebersihan.

2.7. Keadaan Saat beranak

Sapi kurus pada saat beranak akan menghasilkan susu lebih sedikit daripada sapi gemuk. Sapi terlalu gemukpun dapat menurunkan produksi susu saat

beranak. Sapi dengan kondisi tubuh baik memproduksi susu 25% lebih banyak dibanding sapi kurus saat beranak.

2.8. Temperatur lingkungan

Lingkungan dataran rendah biasanya menurunkan produksi susu dan kan-dungan lemak. Sapi perah produksi susu tinggi lebih mudah terpengaruh cekaman lingkungan dataran rendah dibandingkan dengan sapi perah yang berproduksi rendah, terutama pada produksi puncak. Diduga, penurunan disebabkan oleh temperatur dan kelembaban, perubahan berat tubuh, serta macam dan jumlah pakan yang diberikan.

Kenaikkan temperatur mempertinggi denyut jantung dan produksi panas. Awalnya temperatur mempengaruhi konsumsi pakan kemudian produksi. Produksi susu sapi FH menurun pada lingkungan 26 oC, temperatur optimalnya 10 oC, kelembaban tidak mempengaruhi produksi susu kecuali bila melebihi 24 oC.

Penggunaan peneduh, atap, kipas, penyiraman, dan pendingin dapat me-ngurangi cekaman panas dan menaikkan efisiensi reproduksi. Pengguna-annya perlu memperhatikan segi ekonomis.

PENDAHULUAN

Pedet yang dipelihara kelak akan menjadi sapi yang menghasilkan susu. Untuk itu pemeliharaan pedet membutuhkan ketelatenan yang tinggi. Pedet yang lahir sehat dan kuat lebih mudah dipelihara. Menghasilkan sendiri jauh lebih baik dan murah dibandingkan bila membeli pedet. Hingga 50% pedet yang dilahirkan mati sebelum mencapai umur 2 bulan. Angka kematian yang lebih rendah jarang terjadi. Peternak perlu memberi perhatian besar dan bantuan yang tepat pada saat pedet dilahirkan dan selama periode pemeliharaan. Pencegahan penyakit yang dimulai dengan hygiene yang sempurna menjamin kesehatan pedet saat dan setelah lahir.

Peternak, mungkin saja, menjual pedetnya dan kelak pedet tersebut dibeli kem-bali. Perlu diingat bahwa beberapa minggu pertama kehidupan pedet merupakan periode kritis sehingga diperlukan perhatian khusus.

Tujuan pemeliharaan pedet yaitu untuk mendapatkan sapi yang sehat dan aktif, mempunyai kapasitas tubuh yang besar untuk mengkonsumsi hijauan, hidup lama, dan umur beranak pertama antara 2,0–2,5 tahun. Sementara masih banyak sapi dara yang beranak pertama pada umur 3–4 tahun. Oleh karena itu, perlu perhatian dan penekanan lebih besar.

PEMELIHARAAN INDUK DAN PEDET SAAT KELAHIRAN

Pemeliharaan Induk Saat BeranakPerkembangan fetus sapi setengahnya terjadi setelah beberapa minggu kebuntingan. Pemberian pakan seimbang kepada induk merupakan hal penting agar pedet mendapat zat gizi lengkap, produksi kolostrum bergizi tinggi, dan kuat saat beranak. Hijauan berkualitas tinggi menjadi sumber vitamin A dan D kolostrum. Selain itu perlu diperhatikan pula kuantitas Ransum.

Kelahiran memperlihatkan tanda-tanda yang sebaiknya terus diamati. Keadaan induk terus diperhatikan akan tetapi jangan sampai mengganggu. Se-baiknya induk dibantu beranak dengan menarik pedet bila induk sedang merejan. Cegahlah induk jangan sampai memakan plasenta.

Lantai kandang dibersihkan. Alas lantai yang basah dibuang dari kandang dan diganti dengan yang kering. Ambing induk dibersihkan menggunakan air hangat bercampur khlor.

Pemeliharaan Pedet Baru lahir

Setelah lahir, biasanya induk segera menjilat pedet. Tindakan ini meng-akibatkan pedet menjadi kering dan merangsang sirkulasi darah serta per-napasan. Jika induk tidak melakukan hal itu maka cairan mucus di hidung dan mulut harus dikeluarkan dan pedet dilap menggunakan lap bersih dan kering. Bila pedet sukar bernafas, maka kaki belakang diangkat sedangkan kaki depan dan kepala dibiarkan di lantai. Kemudian, kaki belakang diturunkan ke lantai. Tindakan ini dilakukan berulang-ulang hingga pedet bernafas lancar.

Jika cuaca sangat dingin, pedet sebaiknya diselimuti dan diberi lampu pemanas agar pedet tetap merasa hangat. Tali pusat dibersihkan lalu dibubuhi yodium tincture segera setelah pedet lahir agar tidak terinfeksi penyakit. Pedet dapat dibiarkan bersama induknya selama 12–24 jam pertama untuk memperoleh kolostrum.

Kolostrum memiliki tiga sifat penting. Pertama, kolostrum memberi daya tahan tubuh pedet terhadap penyakit. Pedet yang baru lahir tidak mempunyai daya tahan tubuh melawan mikroorganisme pathogen sehingga mudah terserang penyakit. Pedet mendapat protein secara utuh dari kolostrum, yang lewat langsung melalui dinding intestine masuk ke dalam aliran darah. Hal ini hanya terjadi hingga sekitar 36 jam setelah lahir, terutama 12 jam pertama setelah lahir. Protein yang berupa antibody ini memberi pedet daya tahan terhadap mikro-organisme pathogen yang umum terdapat di lingkungan. Kedua, kolostrum ber-sifat sebagai pencahar. Kolostrum mengandung elemen untuk menguras isi serta mengaktifkan saluran pencernaan. Ketiga, kolostrum mengandung sejumlah besar zat gizi dan mineral yang mudah dicerna. Oleh karena itu, sebaiknya pedet sehat sajalah yang dipelihara.

PEMBERIAN PAKAN

Bahan PakanSelain kolostrum dan susu penuh ada pakan lain yang dapat memberikan kepada pedet. Pakan ini misalnya susu skim, whey, pengganti susu, hijauan, konsentrat, air dan pakan aditif.

Pengganti susu adalah pakan yang disusun untuk menggantikan dan mempunyai nilai setara dengan susu. Pengganti susu umunya dibuat oleh pabrik. Pengganti susu harus berkualitas tinggi dan berharga murah. Karena itu, peng-ganti susu dibuat dari bahan berkualitas tinggi seperti susu skim dan kasein. Pengganti susu sebaiknya mengandung paling sedikit 20% protein kasar, sedang-kan level yang dianjursedang-kan untuk pedet antara 12-15%.

Kandungan tinggi serat kasar menunjukkan bahwa pengganti susu berisi bahan nabati. Ini berarti, pengganti susu tersebut berkualitas rendah karena pedet tidak dapat mencernanya sebaik pengganti susu yang bagus. Pengganti susu yang berkualitas baik mengandung serat kasar tidak lebih dari 1 %. Karbohidrat yang terdapat didalamnya sebaiknya terdiri dari laktosa dan bukan berasal dari pati, karena pedet tidak dapat mencerna pati dengan baik.

Antibiotic di dalam ransum pedet merangsang nafsu makan, meningkatkan pertumbuhan, serta mengurangi terjadinya dan keganasan diare. Penggunaan antibiotic tidak bermanfaat setelah pedet berumur 3 bulan. Ada negara yang mengijinkan penggunaan antibiotic di dalam ransum pedet, akan tetapi ada pula yang tidak.

Pemberian Pakan

Pemberian pakan terhadap pedet sebaiknya memperhatikan kebutuhan zat gizi tanpa melupakan keadaan ekonomisnya dan praktis. Pedet sehat berdiri dalam 30 menit dan menyusu ke induknya satu jam setelah lahir. Ambing dan

putting dicuci dan disanitasi menggunakan larutan yang mengandung 200 per mil khlor.

a. Program Pemberian Susu, Konsentrat, dan Hijauan.

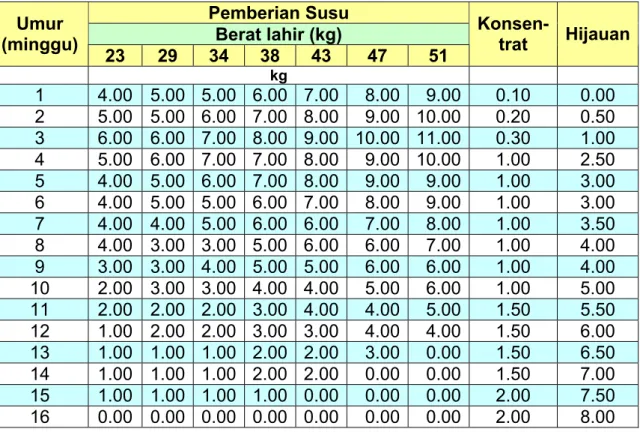

Pemberian susu untuk pedet menurut umur dan berdasarkan berat lahir dapat mengikuti program seperti yang tertera pada Tabel 1 yang juga dikaitkan dengan konsentrat dan rumput.

Konsentrat adalah pakan yang sangat penting bagi pedet dan umumnya lebih murah dari susu. Karena itu, sebaiknya pemeliharaan pedet menggunakan jumlah susu seminimal mungkin dan mulai memakai konsentrat sejak umur awal. Pemberian konsentrat sebaiknya mulai minggu kedua. Bila memungkin-kan dan pedet masih mau mamemungkin-kan maka konsentrat diberimemungkin-kan dalam jumlah tidak terbatas selama 2-3 minggu pertama. Konsentrat diberikan setiap hari dan harus habis serta tidak tersimpan selama beberapa hari karena konsentrat menjadi kurang palatable dan pedet tidak tidak menyukainya.

Tabel 1. Program Pemberian Susu, Konsentrat, dan Rumput Untuk Pedet Tiap Hari Berdasarkan Berat Lahir Sejak Lahir Hingga Disapih.

Pemberian Susu Berat lahir (kg) Umur (minggu) 23 29 34 38 43 47 51 Konsen-trat Hijauan kg 1 4.00 5.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 0.10 0.00 2 5.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 0.20 0.50 3 6.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 0.30 1.00 4 5.00 6.00 7.00 7.00 8.00 9.00 10.00 1.00 2.50 5 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 9.00 1.00 3.00 6 4.00 5.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 1.00 3.00 7 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 7.00 8.00 1.00 3.50 8 4.00 3.00 3.00 5.00 6.00 6.00 7.00 1.00 4.00 9 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 1.00 4.00 10 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 1.00 5.00 11 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 1.50 5.50 12 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 1.50 6.00 13 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 0.00 1.50 6.50 14 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.50 7.00 15 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 7.50 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 8.00

Konsentrat untuk pedet biasanya disebut dengan calf starter. Calf starter sebaiknya sangat palatable serta mengandung serat kasar yang rendah dan protein yang tinggi. Calf starter sebaiknya menggunakan bahan-bahan local yang disusun menurut formula tertentu.

Mulai minggu kedua, sebaiknya hijauan dan air selalu tersedia. Perlu diper-hatikan pula dalam penggunaan tepung susu untuk dilarutkan sesuai petunjuk pabrik.

Kondisi pedet harus selalu dimonitor. Bila pedet minum susu dengan cepat menandakan bahwa pedet tersebut sehat. Jika tidak, dapat diduga bahwa pedet itu kurang sehat dan perlu perhatian yang serius. Kenyamanan pedet harus diusahakan. Hindari angina dan temperatur dingin serta pemberian susu dingin yang mendadak.

b. Cara Pemberian Susu

1. Menyusu sepenuhnya

Pedet bersama induknya hingga disapih. Umumnya diterapkan pada sapi potong.

2. Menyusu sebagian

Pedet tetap bersama induk selama waktu tertentu, umumnya tidak lebih dari beberapa hari.selama masa ini pedet memperoleh kolostrum langsung dari induk dan mendapat sebanyak yang diinginkan. Keuntungan cara ini adalah masalah hygiene dapat diabaikan. Selain itu murah dan meng-hasilkan pedet yang baik. Hanya kadang-kadang timbul masalah dalam membiasakan pedet minum di ember setelah penyapihan. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya pedet disapih dari induknya tidak lebih dari 24 jam.

3. Menyusu setiap hari

Pedet menyusu pada induknya beberapa kali sehari. Sisa susu dari ambing dikeluarkan oleh peternak. Hal ini berlangsung hingga penyapihan. Metode ini tidak dianjurkan karena sulit menghitung jumlah susu yang dikonsumsi pedet.

4. Menyusu ke induk asuh

Seekor sapi berproduksi tinggi dapat digunakan sebagai induk asuh untuk menyusui 2–4 ekor pedet.

5. Menyusu dari Ember

Segera setelah lahir pedet dipisahkan dari induk dan ditempatkan pada petak kandang/pen. Pedet mendapatkan kolostrum dari induknya setelah ditampung dalam ember. Bila pedet sulit meminumnya, perlu dibantu de-ngan membasahi jemari tade-ngan peternak dede-ngan susu. Lalu dekatkan jemari tangan ke mulut pedet untuk dihisap. Mulut pedet, yang menghisap jemari tangan, sedikit demi sedikit dipandu ke dalam ember berisi susu, biarkan pedet menghisap susu dalam ember sambil menghisap jemari tangan peternak tersebut. Kemudian lepaskan perlahan-lahan jemari tangan peternak dari mulut pedet yang sedang menghisap susu dalam ember. Metode ini memberikan hasil yang baik namun perlu diperhatikan masalah kebersihan ember susu dan pen/petak kandang. Jangan me-nuangkan susu ke dalam mulut pedet yang dapat mengakibatkan kesakitan atau bahkan kematian. Ini disebabkan oleh masuknya susu ke dalam saluran pernafasan.

c. Cara Pemberian Pakan dan air Minum

Pemberian hijauan dan konsentrat sebaiknya menggunakan palungan ber-ukuran panjang, lebar dan tinggi masing-masing 20, 25, dan 15 yang portable (dapat dipindah), palungan terletak 50 cm dari lantai. Seluruh perlengkapan

pemberian pakan harus dapat dicuci dan bila memungkinkan disterilkan se-telah digunakan.

TATALAKSANA PEMELIHARAAN

Penggunaan Tenaga KerjaUnit kandang pedet sebaiknya dirancang berdekatan dengan bagian untuk memanasi susu dan sterilisasi peralatan. Tenaga kerja diperlukan terutama dalam hal penanganan penyakit diare serta membuang alas lantai dan kotoran dari kandang.

Pemberian Alas Lantai dan Pembuangan Kotoran

Serbuk gergaji adalah bahan terbaik alas lantai kandang pedet. Bahan lain dapat pula digunakan sebagai alas kandang yaitu kayu, hay, dan jerami, namun jerami dan hay dapat dimakan pedet yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan. Alas lantai kandang harus mampu menyerap seluruh urin. Alas lantai kandang di daerah panas harus dibuang secara teratur, sedangkan bila di daerah dingin ditumpuk terus agar membentuk lapisan hangat.

Penghilangan Tanduk

Umumnya hanya pedet yang dihilangkan tanduknya agar mengurangi resiko melukai pekerja atau pedet lainnya. Sebaiknya tidak memasukan ternak yang bertanduk ke dalam kelompok yang tidak bertanduk.

Berhasil–tidaknya melakukan pemotongan tanduk tergantung pada pengalaman dan keahlian pelaksana. Ada beberapa metode pemotongan tanduk.

a. Soda Api (Caustik Soda)

Metoda ini sebaiknya dilakukan dalam minggu pertama umur pedet. Hindari kontak langsung soda api dengan kulit pelaksana. Pertama cukur rambut di sekitar pangkal bakal tanduk dengan diameter 2,5 cm. Oleskan salep pada bagian luar area cukur untuk mencegah masuknya soda api ke mata dan area lainnya. Kemudian gosokkan ke titik tumbuh tanduk hingga kulitnya terkelupas dan berwarna merah. Pekerjaan ini dapat dilakukan selama 15 detik. Pisahkan dengan pedet lain setidaknya satu hari.

b. Larutan Koloidal

Penggunaan koloidal sebaiknya dilakukan pada pedet umur dua hari. Pelaksanaan: Cukur rambut disekitar titik tumbuh tanduk dan membersihkan area ini dengan alcohol untuk menghilangkan lemak. Lalu gosokan larutan koloidal dengan sikat kecil. Periksa larutan koloidal setelah 48 jam kemudian, jika tidak ada maka perlu dilakukan lagi.

c. Besi Panas

Metode ini diterapkan pada pedet umur 2–3 minggu, bahkan ada yang me-ngatakan hingga 30 hari. Penggunaan besi panas merupakan metoba bagus dan amat disukai. Pelaksanaan: cukur rambut sekitar titik tumbuh tanduk. Tekankan besi panas ke puncak tanduk dengan interval pendek selama bebe-rapa kali. Setiap kali berlangsung 5–10 detik hingga warna jaringan sekitar

permukaan tanduk berwarna tembaga gelap. Pemanasan membunuh per-tumbuhan sel rambut dan tanduk.

d. Cincin Karet

Cincin karet atau elastrator sebaiknya diterapkan sebelum pedet berumur satu minggu. Cincin karet yang kuat diletakkan sangat dekat ke tubuh di atas kedua testikel. Tekanan menjepit saluran sperma.

Identifikasi

Pemberian tanda pada sapi sangat penting dalam program breeding. Kebaikan metode ini pada perencanaan perbaikan saat mengeluarkan induk dari peternakan berdasarkan produksi individu, progeny test, dan memudahkan pengenalan pada sapi secara tepat. Pelaksanaan identifikasi sebaiknya tidak merusak kulit, mudah dikenal dan dibaca.

a. Cap

Kode yang akan dicapkan sebaiknya tidak kurang dari 38 mm dan tidak lebih dari 76 mm. Cap pertama terletak di tungging kiri, cap kedua di pinggul kiri, cap ketiga di paha kiri, cap keempat di tungging kanan, cap kelima di pinggul kanan, cap keenam di paha kanan.

a. Cap Bakar

Cap baker biasanya terletak di daerah pinggang. b. Cap listrik

Hasilnya sama dengan cap baker. c. Cap kimia

Larutan asam basa menghasilkan tanda yang sama dengan cap baker. d. Cap dingin

Besi dingin digunakan untuk merusak dan mendinginkan sel penghasil pigmen folikel rambut. Rambut yang terkena cap tumbuh namun berwarna putih. Cap dingin dapat dibaca pada sapi dengan warna gelap.

b. Ear Tag

Ear tag terbuat dari plastic karet atau logam, ditulis dengan tinta khusus. Tag sebaiknya cukup besar dan elastis hingga mudah dibaca dan tidak mudah robek. Pelaksanaannya dengan menggunakan tang aplikator.

c. Tatoo Telinga

Tattoo ini bersifat permanent dan tetap ada selama hidupnya. Namun sulit dibaca sehingga penandaan ini kurang disukai. Kombinasi nomor Tag dan tattoo lebih disukai karena mudah dibaca dan terpercaya. Sebelum diterapkan tang dicoba terlebih dahulu, lemak telinga dibersihkan, ulaskan tinta ke pe-nanda, tahan kepala sapi dengan baik, kemudian tekan tang dengan kuat.

d. Tag Leher

Tag leher adalah plastic atau logam bertanda digantung ke leher mengguna-kan tali atau rantai. Tag ini mudah terkait di pagar atau objek lain sehingga kurang disukai. Biasanya tag ini digunakan untuk tujuan penelitian.

e. Pewarnaan

Penggunaan cat merupakan metode identifikasi temporer. Penerapan meng-gunakan larutan 20% perak nitrat memperlihatkan hasil sekitar 3 bulan.

f. Ear Notch (Takik Telinga)

Takik telinga pada area tertentu pada telinga yang memberikan nilai tersendiri sehingga kalau dijumlahkan menunjukkan angka.

Kastrasi

Peralatan yang biasa digunakan adalah pisau, tang burdizo, dan cincin karet. 1. Pisau

Metode ini terbaik karena testikel sepenuhnya dibuang. Hewan diikat diatas tanah lalu scrotum dicuci dengan larutan desinfektan. Testikel diraba. Pada hewan yang lebih tua, irisan dibuat pada bagian lateral skrotum dan se-lanjutnya membrane penutup testikel diiris hati-hati. Jaringan penghubung tempat melekat saluran sperma dan arteri dipotong.

2. Tang burdizzo

Metode ini sebaiknya digunakan bila testikel dan saluran sperma dijepit satu per satu. Tang dijepitkan ke bagian atas saluran sperma dan testikel ditarik untuk menjamin jepitan yang sempurna. Kemudian saluran sperma dijepit sekali lagi, kali ini di bawah posisi pertama. Tang Burdizo sebaiknya tidak disimpan dengan bagian penjepit terkatup sebab akan merusak alat. Keefisienan tang Burdizo diperiksa dengan menjepit alat pada tali yang terletak diantara dua helai kertas. Jika tali tidak terjepit maka tang diperiksa dan dibawa kembali ke agen.

3. Cincin Karet

Cincin karet atau elastrator sebaiknya diterapkan sebelum pedet berumur satu minggu. Cincin karet yang kuat diletakkan sangat dekat ke tubuh di atas kedua testikel. Tekanan menjepit saluran sperma.

Gerak Latih, Pengikatan, dan Jalan

Sesudah atau sebelum penyapihan, gerak latih pedet di halaman atau di padang rumput memberikan keuntungan.

Pedet sebaiknya dilatih terikat pada umur 2–3 bulan. Pedet diikat dengan tali ke dinding kandang atau pagar untuk membiasakan diri terkekang. Kemudian pedet dilatih berjalan di samping peternak. Jangan menarik dan memaksa pedet berjalan namun jika perlu pedet didorong.

Penghilangan Putting Berlebih

Pedet betina ada pula yang memiliki putting lebih dari empat. Biasanya putting ekstra terletak posterior dari satu atau dua putting belakang atau ada juga yang berada daintara putting depan dan belakang. Putting ekstra ini merugikan rupa ambing dan mengganggu pemerahan. Maka sebaiknya dibuang pada umur 1–2 bulan. Penghilangan putting susu berlebih dapat menggunakan gunting, pisau, atau benang.

Pedet dibaringkan dan kaki dijulurkan sehingga daerah ambing terbuka. putting dicuci dengan larutan antiseptic kemudian tarik putting berlebih tersebut dengan jari lalu gunting dengan gunting yang steril. Olesi bagian luka dengan yodium tincture.

Cara lain adalah dengan mengikat kencang bagian pangkal putting dengan benang yang steril. Putting susu akan terlepas setelah satu minggu.

KONTROL PEMELIHARAAN

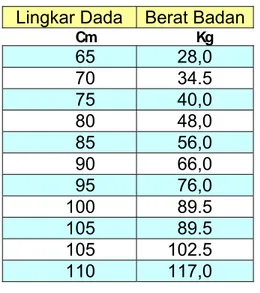

Tujuan utama memelihara pedet adalah untuk memperoleh dara sehat, aktif, dan beranak pertama kali umur 2,0–2,5 tahun. Dengan begitu, dikawin-kan pada umur 15–21 bulan, tergantung pada kondisinya. Tingkat pertumbuhan tiap hari setelah lahir sampai kawin pertama sebaiknya paling sedikit 500 g. Oleh karena itu berat badan pedet setiap periode waktu harus diketahui dengan cara menimbang atau menduga dengan ukuran lingkar dada. Hubungan lingkar dada dan bobot badan ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Berat hidup pedet betina berdasarkan lingkar dada. Lingkar Dada Berat Badan

Cm Kg 65 28,0 70 34.5 75 40,0 80 48,0 85 56,0 90 66,0 95 76,0 100 89.5 105 89.5 105 102.5 110 117,0

Sebagai contoh, pedet lahir pada 1 Oktober dan mempunyai lingkar dada 73 cm, berdasarkan tabel di atas, berat badannya 37,8 kg. Pada 18 November tahun yang sama pedet diukur lagi, lingkar dada sekarang 87 cm yang berarti 60 kg. Pertumbuhan berat badan sebanyak 22,2 kg dicapai selama 48 hari, karena itu pertambahan bobot badan pedet setiap hari 0,463 kg.

Sampai dengan lingkar dada 100 cm, ukuran tersebut di atas cocok untuk semua bangsa sapi. Lebih dari 100 cm, ukuran itu tidak begitu akurat. Tiap bangsa tumbuh debngan spesifikasi sendiri.

Amat penting mengontrol berat ternak terutama berat lahir, sapih, umur 6, 12, dan 18 bulan, serta berat saat beranak pertama. Perbedaan berat antara kenyataan dengan teori karena kesalahan pemberian pakan dan tatalaksana pemeliharaan. Hubungan antara berat hidup dan pertambahan berat tiap pedet untuk menghasilkan berat badan siap kawin pertama bisa dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Keterkaitan antara Berat lahir Pedet Betina, Pertambahan Berat Tiap hari Sampai dengan 2 dan 15 bulan Siap Kawin Pertama

Pertambahan Berat Tiap Hari Hingga Berat Pada Umur Berat Lahir

2 Bulan 2-15 Bulan 2 Bulan 15 Bulan

< 40 0.2 0.4 40 200

>40 0.4 0.6 69 300

SIFAT BIOLOGIS UNTUK TUJUAN PRODUKSI DAN EKONOMI

Pedet dipelihara untuk menggantikan induknya dalam menghasilkan susu pada saat beriutnya. Karena itu sifat-sifat biologios sebelum disapih dan beranak harus diperhatikan.1. Pemberian pakan terhadap pedet hingga disapih

Kolostrum merupakan pakan pedet selama hari-hari pertama kehidupannya. Selama waktu itu, pedet dibiarkan bersama dengan induknya dan kemudioan dipisah.

2. Penerapan system pemberian pakan

Susu yang diminum pedet dicerna dalam abomasums, dalam hal ini rumen dianggap sebagai mesin pencerna laktosa. Rumen mulai berkembang setelah pedet memperoleh konsentrat dan hijauan. Penyapihan pedet tergantung pada berat dan kesehatannya, harga susu, jumlah total susu yang diberikan induk, jenis kelamin pedet serta harga dan kualitas pengganti susu.pedet dapat disapih bila telah mampu makan 1 kg konsentrat dan hijauan berkualitas tinggi. Penyapihan Lambat menghasilkan pertambahan berat badan lebih tinggi akan tetapi biaya pakan juga meningikat.

3. Pertambahan Bobot Badan dari penyapihan hingga Beranak Pertama Peternak harus merencanakan berapa besar pertambahan berat bagan pedet yang dihasilkan pada berbagai tingkat pertumbuhan agar produksinya mem-punyai dasar ekonomi

Senarai

Balai Informasi Pertanian. 1980. Usaha Beternak Sapi Perah. Departemen Pertanian. Kayuambon, Lembang, Jawa Barat.

Food and Agricultural Organization (FAO). Teacher’s Guide to Practical Exercise in Dairy Husbandry. Los Banos. Philippines.

Foley, R.C., D.L. Bath, F.N. Dickinson, and H.A. Tucker. 1973. Dairy Cattle Principles, Practices, Problems Profits. Lea & Febriger. Philadelphia.

Trotter, A.J. 1977. Cattle Identification Methods. Division Bulletin. Department of Agriculture. New South Wales.

PENDAHULUAN

Setelah disapih, pedet memperoleh zat gizi dari hijauan dan konsentrat. Kurangnya perhatian terhadap hal tersebut menyebabkan pertumbuhan sapi dara kurang memuaskan. Pertumbuhan rendah mengakibatkan dara bertubuh kecil, terhambatnya dewasa kelamin, terlambatnya beranak pertama, dan produksi susu sedikit.

Berat badan lebih berperan dibanding umur terhadap pubertas pertama dan kawin pertama. Sebaiknya, berat badan menjadi patokan dalam tatalaksana pemeliharaan sapi dara. Dengan demikian berat badan dan pakan berperan penting dalam pemeliharaan dara sapi perah.

BERAT TUBUH, PUBERTAS, DAN BERANAK PERTAMA

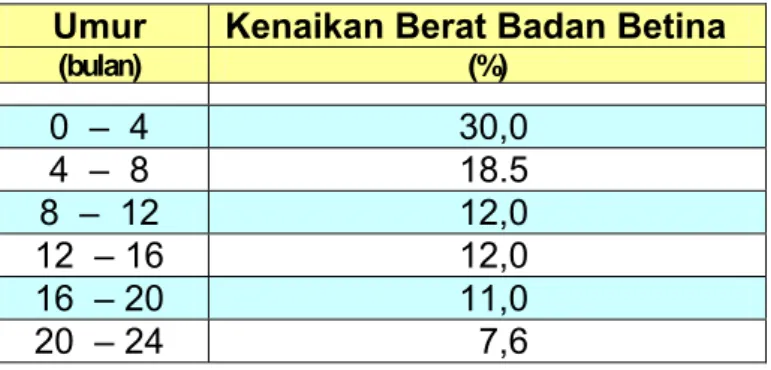

Penaksiran Berat tubuhBerat tubuh sapi dara dapat ditaksir dengan mengukur lingkar dada. Selain itu, jika tidak terdapat catatan dan alat timbang maka berat badan sapi dalam masa pertumbuhan sampai berumur tiga tahun dapat ditaksir pula dengan menggunakan metode penaksiran berat berdasarkan pertumbuhan. Untuk itu dapat digunakan Tabel 4., sebagai berikut:

Tabel 4. Taksiran Kasar Kecepatan Pertumbuhan Pedet Betina Hingga Umur dua Tahun

Umur Kenaikan Berat Badan Betina

(bulan) (%) 0 – 4 30,0 4 – 8 18.5 8 – 12 12,0 12 – 16 12,0 16 – 20 11,0 20 – 24 7,6

Menduga berat badan sapi FH jantan umur empat bulan dengan berat lahir 45 kg sebagai berikut:

Berat badan taksiran pada umur enam bulan :

= (berat lahir) + (4) bulan x (30/100 x berat Lahir) + (2) bulan x (18.5/100 x berat 4 bulan) = 45 kg + (4 x 30/100 x 45kg) +( 2 x 18.5/100) x (45 + 4 x 30/100 x 45 kg) = (45 + 54 + 36.63) kg = 125,63 kg

Kondisi genetik sapi Holstein Indonesia dapat menggunakan tabel tersebut di atas dengan berat lahir 28 – 35 kg.

Pubertas dan Anak Pertama

Pubertas adalah periode saat saluran reproduktif dan sifat seks sekumder mulai menampakkan bentuk dewasanya. Pubertas biasanya terjadi setelah pedet mencapai berat badan sepertiga dari berat dewasa tubuh. Umumnya akan terjadi keterlambatan dewasa kelamin bila nutrisinya kurang baik. Sebaiknya dalam penentuan pertama kali dikawinkannya sapi dara, tidak berdasarkan umur tetapi

berdasarkan berat badan. Sapi dara dikawinkan jika telah mencapai berat dua pertiga dari berat dewasa tubuh. Pertumbuhan tubuh masih terjadi pada sapi dara selama 281 hari hingga beranak pertama. Setelah beranak pertama, sapi men-capai berat badan 80–85 % dari berat badan dewasa tubuh. Sebagian besar sapi mempunyai berat dewasa tubuh antara 250–300 kg.

TATALAKSANA PEMELIHARAAN

PemeliharaanSetelah disapih, pedet diharapkan mendapat zat gizi dari padang peng-gembalaan. Sapi dara dipelihara agar mencapai berat badan tertentu namun jangan sampai kegemukan. Padang rumput penggembalaan sebaiknya terdiri atas rumput unggul berkualitas tinggi. Metode penggembalaan sapi dara antaranya bersama induk, tersendiri di lapangan untuk setiap sepuluh hari, di-tambat dilapangan atau di kandang.

Pada peternakan besar, metode pertama dan kedua memberikan hasil yang memuaskan. Metode ketiga merupakan cara praktis dan cocok bagi pe-ternakan kecil, jika tidak ada hewan lain digembalakan pada daerah yang sama. Penggembalaan sapi dara, ada baiknya dipisahkan dari sapi dewasa agar tidak terinfeksi cacing. Jika penggembalaan dilakukan setiap hari, maka pemberian konsentrat dapat dilakukan pada malam harinya. Pengontrolan terhadap caplak perlu dilakukan dalam metode penggembalaan ini karena sapi yang digembalakan sering digigit caplak.

Pemberian Tanda, Penghilangan putting Berlebih, dan Penghilangan Tanduk Sebelum berumur 60 hari pedet harus sudah diidentifikasi secara per-manen, putting berlebih dibuang, dan tanduk dihilangkan. Operasi penghilangan tanduk dapat diterapkan pada sapi yang berumur sekitar setahun. Akan tetapi penampilannya akan menjadi kurang menarik.

Deteksi Berahi

Pendeteksian berahi perlu dilakukan setiap hari, umumnya dua kali sehari. Namun sering kali sapi dara tidak memperlihatkan tanda berahi yang jelas sehingga dapat digunakan pejantan untuk mendeteksinya.

PENDAHULUAN

Kunci keberhasilan pemeliharaan sapi perah terletak pada pengetahuan dan pengertian terhadap ternak yang dipelihara. Peternak berusaha menangani dan mengatasi sapi peliharaannya. Penggembala hanya berjalan dan berlari-lari di sekitar sapi. Keadaan ini membedakan antara peternak dengan gembala.peternak bertindak dengan memahami keadaan sapinya sehingga dengan tenaga kerja sesedikit mungkin menghasilkan kerja yang maksimal.

Pemeliharaan merupakan gabungan antara seni dan teknik yang menyatukan ilmu, ide, materi, dan tenaga kerja untuk menghasilkan produk yang berharga. Sapi perah menghasilkan susu yang tidak terjadi dengan sendirinya. Untuk itu peternak harus memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh agar memper-oleh hasil yang memuaskan.

Perhatian terhadap cara kerja peternak akan mengurangi cekaman pada diri dan ternaknya. Sapi yang tidak tercekam akan mampu menahan serangan penyakit dan memperlihatkan kemampuan reproduksi dan produksi yang baik. Keadaan sapi dapat dilihat dari perubahan denyut jantungnya. Cekaman selama beberapa detik membutuhkan waktu 20–30 menit bagi jantung untuk kembali normal.

PEMELIHARAAN SAPI LAKTASI

Pemeliharaan sapi laktasi dibagi dalam dua macam yaitu kerja rutin dan berkala. Kerja Rutin

Kerja rutin mencakup semua tugas yang dikerjakan peternak setiap harinya mulai dari bangun tidur saat pag hari hingga tidur pada malam harinya.

a. Memasuki Kandang

Sapi memiliki sudut pandang yang lebar dan memonitor setiap gerkan tanpa menoleh. Namun untuk mengetahui gerakan dari arah belakang, sapi meng-gerakkan kepalanya. Untuk mengetahui sesuatu, sapi harus menatap lama. Kerja yang kasar, keras dan berlebih dapat membuat sapi menoleh ke arah sumber. Jika ingin mendekati sapi sebaiknya datang dari arah belakang dengan sudut 30 derajat terhadap titik sumbu tubuh sapi. rasa takut pada salah satu sapi dapat menyebabkan kegelisahaan pada sapi yang lain.

b. Pemeriksaan Kesehatan Sapi

Pemeriksaan kesehatan sapi mulai dilakukan saat peternak memasuki kandang sambil mendeteksi berahi. Pemeriksaan kesehatan dilanjutkan lagi pada waktu pemberian pakan. Sapi yang sakit akan memperlihatkan gejala yang jelas. Peternak sebaiknya tanggap terhadap sapi sakit yang memper-lihatkan hidung sapi kering, selalu berbaring, atau tidak mau makan. Panggil-lah tenaga medis untuk menanganinya.

c. Deteksi berahi

Sambil membersihkan kandang, pekerja/peternak dapat mengamati gejala sapi yang berahi. Berahi adalah periode saat sapi betina menerima pejantan untuk dikawinkan. Tanda-tanda berahi pada sapi betina yaitu sapi akan diam bila dinaiki oleh sapi lainnya, menaiki betina lainnya, mengeluarkan cairan mucus jernih dari vagina, vulva membengkak, dan sapi gelisah sering melenguh. Estrus berlangsung selama ± 18 jam, setelah 10–14 jam kemudian (setelah berakhirnya estrus) terjadi ovulasi. Oleh karena itu, pengamatan sesering mungkin perlu dilakukan untuk mencegah terlewatinya gejala berahi. Penelitian menunjukkan bahwa pengamatan berahi setiap empat jam sekali mempunyai keefisienan deteksi berahi sebesar 95%. Pengamatan berahi selama setengah jam setiap tiga kali sehari menghasilkan mempunyai keefisienan deteksi berahi sebesar 80 %.

Pemerahan

Tugas terpenting seorang peternak yang menjalankan usaha sapi perah adalah memerah. Pada saat inilah peternak memanen hasil kerjanya. Pemerahan terbagi atas tiga bagian yang terdiri dari persiapan, pemerahan, dan penanganan hasil.

1. Persiapan

Persiapan berperan terhadap kualitas susu yang akan dihasilkan. Sebelum pemerahan, pemerah sebaiknya menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat-alat dan bahan tersebut yaitu ember penampung susu, can

susu, kain lap, kain penyaring susu, corong, alat timbang, ekop, sapu lidi, tali, ember air, air hangat, desinfektan, cawan strip, dan bangku. Peralatan-per-alatan tersebut dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan.

Pemerah dalam keadaan bersih, sehat, memakai topi, tidak memakai per-hiasan, tidak merokok, kuku dipotong pendek agar tidak melukai ambing sapi saat diperah, mengotori dan mencemari susu, dan menyebabkan susu ber-ubah aroma mengingat susu sangat sensitif terhadap kontaminasi bakteri dan bau.

Sapi dimandikan dengan disikat untuk membuang kotoran yang melekat pada badan sapi dan membuat rontok rambut di sekitar ambing.

Persiapan lain yaitu dengan membersihkan kandang. Lantai kandang disapu dan disiram air. Bak pakan dibersihkan, kotoran sapi dan sisa-sisa pakan dibuang.

Lingkungan kandang dijaga agartetap tenang. Suara berisik, dan pengunjung agar tidak ada saat dilaksanakannya pemerahan agar sapi tidak tercekam. Air hangat dengan temperatur 48-57 oC disiapkan lalu bubuhi dengan desinfektan. Desinfektan yang digunakan yaitu Chlor, Iodine, Ammonium, baca petunjuk penggunaan.

2. Pemerahan

Ambing diseka dengan air hangat berdesinfectan sambil diremas-remas. Rangsangan ini diterima syaraf penerima dan diteruskan ke syaraf yang terdapat di tulang punggung hingga sampai ke otak. Otak memerintahkan untuk melepaskan oksitosin. Dengan demikian, hormone oksitosin keluar, masuk ke peredaran darah mencapai daerah kantung susu dalam waktu satu menit. Hormone mendorong susu ke arah putting sehingga susu mudah keluar dan mengalir lancer. Kejutan atau perubahan mendadak menyebabkan sapi tercekam, akibatnya oksitosin terhambat dan lebih lanjut susu tidak keluar. Hormone penggerak turunnya susu bekerja selama 6–8 menit. Karena itu, pemerahan seekor sapi harus dilakukan dengan cepat dan selesai dalam waktu tujuh menit.

Keadaan susu sapi diuji terlebih dahulu menggunakan cawan setrip (strip Cup). Satu pancaran susu dilepaskan ke cawan setrip berwarna hitam dan periksa apakah normal atau tidak. Susu normal tidak berbau, berubah warna, dan tidak mengandung gumpalan. Selain itu, prosedur ini berguna untuk membuka sphincter sehingga merangsang pemerahan lebih cepat dan membuang susu yang banyak mengandung bakteri.

Ekor dan kaki sapi diikat agar tidak mengibas dan menendang. Pemerah duduk di atas bangku sebelah kanan sapi dengan arah 30 derajat terhadap sumbu tubuh sapi. Pemerah duduk sedekat mungkin dengan kaki kanan belakang sapi. Tangan kiri menahan kaki sapi dan tangan kanan mengangkat ember jika sapi menendang.

Pemerahan dapat menggunakan metode tangan penuh, strip, atau jari ter-tekuk. Tidak dianjurkan menggunakan pelicin dalam pemerahan. Pemerahan tangan penuh dimulai dengan melingkarkan kedua ibu jari dan telunjuk tangan ke pangkal putin sedekat mungkin dengan dasar ambing. Tangan kiri pada kuartir kiri dan tangan kanan di kuartir kanan. Lalu lingkaran ibu jari dan

telunjuk dipersempit hingga menjepit pangkal putting. Setelah itu jari tengah, manis, dan kelingking menekan putting secara berurutan. Tekanan tersebut akan mengakibatkan susu memancar keluar. Lalu, tekanan pada semua jari dikendurkan. Langkah dari awal hingga akhir dikerjakan pula oleh tangan lainnya. Demikian seterusnya berganti-ganti sampai semua susu habis diperah dari ambing.

Pemerahan jari tertekuk menjepit puting diantara jari tengah dan jari manis. Jari tengah bersatu dengan telunjuk sedangkan jari manis disatukan dengan ibu jari dan kelingking. Penekanan terhadap putting menyebabkan susu me-mancar keluar.

Pemerahan dimulai pada ambing depan. Setelah ambing depan habis diperah maka pemerahan dilakukan pada ambing belakang. Susu ambing belakang diperah hingga habis. Selanjutnya punggung tangan ditekan ke dasar ambing agar susu yang tersisa dalam kelenjar turun ke bawah dan masuk ke dalam putting. Susu akhir ini diperah dengan metode strip. Akhirnya, putting dicelup ke dalam larutan desinfektan untuk mencegah mastitis.

Pemerahan metode tangan penuh digunakan untuk putting yang panjang. Me-tode setrip digunakan untuk putting yang pendek dan pada akhir pemerahan. Pemerahan jari tertekuk dipakai jika kedua pemerahan terdahulu kurang meng-untungkan. Pemerah sebaiknya tidak menarik putting saat memerah karena memperbesar peluang terjadinya mastitis.

Metode Whole Hand (Tangan Penuh)

3. Keteraturan

Pemerahan sebaiknya dilaksanakan secara teratur sehingga menjadi suatu kebiasaan. Biasanya pemerahan dilakukan dengan selang waktu 12 jam. Akan tetapi, ada juga yang menggunakan selang waktu 13 dan 11 jam. Yang penting yaitu membuat jadwal pemerahan untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu mnggu, dan menerapkannya.

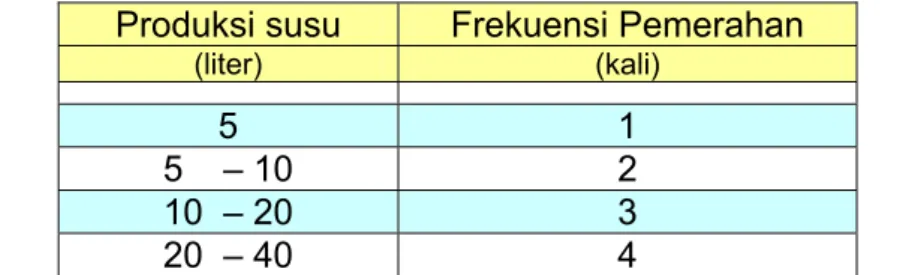

4. Frekuensi Pemerahan

Peternak biasanya memerah sapi dua kali sehari yaitu pagi dan sore hari. Pemerahan dua kali sehari memberi hasil susu dengan kadar lemak tinggi pada pemerahan pagi. Pemerahan sore harinya meberikan hasil yang lebih tinggi. Tetapi pemerahan mungkin saja dilakukan 3–4 kali sehari. Peningkatan pemerahan tergantung pada produksi susu sapi, pemberian pakan,

peme-liharaan, dan tenaga kerja. Produksi susu sapi perah bertambah dengan meningkatnya frekuensi pemerahan. Bahkan hal itu terjadi pula pada sapi yang berpoduksi rendah. Frekuensi pemerahan berdasarkan produksi susu terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Frekuensi pemerahan sapi laktasi berdasarkan produksi susu tiap hari. Produksi susu Frekuensi Pemerahan

(liter) (kali)

5 1

5 – 10 2

10 – 20 3

20 – 40 4

Peningkatan produksi susu karena pertambahan frekuensi pemerahan terjadi karena prinsip (1) tekanan hidrostatik susu dalam alveoli berkurang dan menyebabkan alveoli aktif memproduksi susu. (2) Rangsangan neurohormonal menggertak produksi susu lebih banyak lagi.

Perubahan frekuensi pemerahan 2 menjadi 3 kali menambah hasil susu se-banyak 17 %, sedangkan 3 menjadi 4 kali menaikan produksi susu sese-banyak 26 %. Frekuensi pemerahan sebaiknya dikurangi sejalan dengan pertambahan uimur, sebab pertambahan umur mengurangi produksi susu sapi.

Pemberian Pakan dan Minum

Sapi sebaiknya diberi konsentrat saat pemerahan sedang berl;angsung agar tenang. Setelah seluruh sapi selesai diperah, berikan rumput. Dengan demikian, konsentrat diberi dalam dua kali pemberian agar jumlah kebutuhannya terpenuhi. Sebaiknya rumput dicacah terlebih dahulu sebelum pemberian.

Sapi perah membutuhkan banyak air mengingat susu yang dihasilkannya mengandung 87 % air. Kebutuhan air minum sapi perah tergantung pada (1) Jumlah produksi susu, (2) temperatur lingkungan, (3) kesehatannya, dan (4) macam pakan yang diberikan. Tiap 1 liter susu yang dikeluarkan sapi membutuh-kan air sebanyak 3,6–4,0 liter. Secara keseluruhan tiap harinya sapi minum 37–45 liter.

Gerak Latih (Exercise)

Setelah pemerahan sebaiknya sapi diberi kesempatan untuk bergerak di sekitar kandang. Keuntungan gerak latih adalah: (1) sapi mendapat udara segar, (2) sapi melatih otot sehingga peredaran darahnya menjadi lancar dan tetap sehat. (3) bentuk kuku dan keadaan kaki sapi tetap terjaga dengan baik. Gesekan kuku dengan tanah menyebabkan kelebihan pertumbuhan kuku berkurang. (4) memberikan kesempatan untuk mendeteksi berahi. (5) sapi mendapat kesempat-an memperoleh sinar matahari ykesempat-ang mengkesempat-andung vitamin D. (6) menjaga ke-stabilan produksi susu.

Kesempatan gerak latih dapat diberikan bersama dengan pemberian rumput. Gerak latih berlangsung selama 1–2 jam. Energi dalam ransum sebaiknya di-tingkatkan.

Penanganan Hasil

Setelah pemerahan susu harus segera ditangani agar tidak terjadi perubahan yang menyebabkan penurunan kualitas.

Pencatatan Produksi Susu

Hasil produksi susu dicatat pada kartu atau buku yang telah disediakan. Sebaiknya produksi susu pagi hari dicatat terpisah dengan produksi susu sore harinya. Catatan produksi susu dikaitkan dengan keadaan susu, seperti berat jenis dan kadar lemak. Catatan amat bermanfaat bagi kemajuan usaha peternakan sapi perah.

Kerja Berkala Mengawinkan Sapi

Ketepatan waktu mengawinkan memperoleh tingkat kebuntingan yang tinggi. Patokan mengawinkan sapi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Patokan mengawinkan sapi setelah terlihat tanda berahi Dikawinkan

Waktu Berahi

Hari itu juga Keesokan harinya Pagi hari

(sebelum pukul 12.00)

Pagi, sore, atau

malam Terlambat

Petang

(sesudah pukul 12.00) Sore dan malam

Sebelum pukul 12.00

Sebaiknya sapi dikawinkan kembali 60 hingga 90 hari setelah beranak. Perkawin-an yPerkawin-ang kurPerkawin-ang dari 60 hari mengakibatkPerkawin-an beberapa kerugiPerkawin-an:

1. Mengakibatkan endometritis karena uterus belum kembali pulih sempurna. 2. Turunnya produksi susu

3. Dapat menimbulkan keguguran karena saluran reproduksi belum kembali normal.

Agar tidak menurunkan fertilitas, sebaiknya sapi harus sudah kawin dan bunting kembali saat 90 hari setelah beranak. Mintalah bantuan tenaga medis bila sapi tak kunjung bunting setelah dikawinkan untuk memeriksa apakah ada kelainan alat reproduksi atau sapi tersebut mengidap Nympomania. Namun ada pula sapi yang berahi tetapi tidak menampakkan gejala berahi. Keadaan ini diatasi dengan meng-gunakan pejantan.

Pemeriksaan kebuntingan

Tiga minggu kemudian peternak perlu memeriksa apakah usaha mengawinkan sapinya berhasil atau tidak. Dalam hal ini peternak perlu memiliki catatan. Sapi yang bunting tidak akan memperlihatkan gejala berahi.

Kebuntingan umur satu bulan sulit diketahui karena embrio umur empat minggu tersebut berukuran 1 cm. Akhir bulan kedua, embrio berkembang menjadi bakal pedet dengan panjang 8 cm. Sesudah tiga bulan terlihat jelas bentuk pedet.

Tanda kebuntingan yang dapat dijadikan patokan selain tidak memperlihatkan berahi kembali yaitu ada beberapa:

a. Ukuran perut. Ukuran perut meningkat bagi sapi yang bunting lebih dari empat bulan . Rumen menekan uterus bunting ke kanan.

b. Ambing mulai membesar akibat perkembangan jaringan ambing dan formasi cairan. Peningkatan ambing bagi sapi dara dimulai lebih dini.

c. Pergerakan foetus. Pergerakan foetus dapat dideteksi dengan meletakkan kepalan tangannya pada legok lapar (flank) kanan. Hal ini dapat dirasakan saat enam bulan kebuntingan.

d. Palpasi rectal atau pemeriksaan kebuntungan melalui rogohan rectum.

Pemotongan Kuku

Sapi yang dipelihara terus menerus di dalam kandang akan memiliki kuku yang tidak normal. Kuku tumbuh panjang dan memiliki bentuk yang tidak bagus, serta dapat dijadikan sebagai tempat berkembangbiaknya bibit penyakit. Kuku yang panjangnya berlebihan mengakibatkan tekanan pada teracak tidak merata, tepat-nya tekanan tidak menyebar ke seluruh kaki dan titik berat tubuh bergeser. Hal ini membuat sapi menjadi tidak nyaman dan tidak seimbang saat berjalan. Ketidak-nyamanan membuat sapi tercekam sehingga bisa menurunkan produksi susu, sedangkan kepincangan menyebabkan sapi betina tidak dapat menerima pejantan bila dikawinkan secara alamiah.

Kuku sapi sebaiknya dipotong setiap enam bulan. Mula-mula kuku sapi dibersih-kan, semua kotoran di sela kuku dibuang. Sol kuku ditipiskan sedikit demi sedikit dengan menggunakan pisau kuku. Perlu diperhatikan dalam memotong kuku agar tidak melewati batas putih kuku agar tidak terjadi pendarahan. Kuku dipotong rata sedikit cekung pada bagian sol. Akhirnya, sol dikikir untuk meratakan permukaan. Ilustrasi 2 memperlihatkan bentuk dan arah pemotongan kuku saat pemotongan kuku.

Gambar urutan pemotongan kuku Gambar pengesolan teracak bawah

Menggunting rambut ambing dan ekor

Agar susu yang dihasilkan bersih, sapi perah sebaiknya dicukur rambutnya pada bagian ambing, legok lapar, dan ekor sapi perah. Maksudnya agar rambut pada area tersebut tidak mencemari susu yang sedang diperah. Pencukuran menyebabkan respirasi kulit menjadi baik dan sapi jadi bersih, ketombe menjadi berkurang, mengurangi kotoran yang melekat pada rambut.

Menjaga Lingkungan Kandang

Sapi perah menghendaki temperatur rendah. Untuk itu penyemprotan sekitar kandang dengan air dan menanam pohon peneduh akan menurunkan temperatur kandang. Selain itu pohon peneduh berfungsi sebagai penahan angin karena pemeliharaan sapi perah tidak boleh kena angina secara langsung.

Pengontrolan Lalat

Lalat mengganggu sapi sehingga dapat merugikan produksi susu. Penyemprotan insektisida atau racun lalat dapat mengurangi populasi lalat. Namun dalam penggunaan insektisida tersebut perlu diperhatikan jangan sampai mencemari pakan dan susu.

Pembuangan Kotoran

Kotoran kandang berupa urin, feses dan sisa pakan dikeluarkan dari kandang ke tempat penampungan sementara, usahakan kotoran kandang cepat kering agar baunya tidak tersebar.

PENDAHULUAN

Salah satu bagian dari lingkungan adalah tatalaksana pemeliharaan. Peternak sebaiknya memperhatikan cara pemeliharaan agar memperoleh hasil yang diinginkan. Pengeringan terhadap sapi yang bunting tua pada waktu-waktu tertentu merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan.

Tujuan pengeringan kandang:

1. Memberikan kesempatan kelenjar alveoli untuk beristirahat. Masa istirahat ini berguna untuk persiapan produksi susu yang akan dating. Pengeringan mengakibatkan alveoli mengecil dan hanya beberapa system saluran yang terlihat. Jaringan sekresi ini tumbuh cepat membentuk struktur kelenjar pada dua minggu sebelum beranak. Kelenjar mengunggu rangsangan kelahiran untuk memulai sekresi susu lagi.

2. Memberi kesempatan pada induk untuk menimbun cadangan zat gizi yang diperlukan untuk laktasi berikutnya sehingga induk dapat mempertahankan produksi susu yang akan datang.

3. Memberikan kesempatan pada tubuh untuk mensekresikan hormone estrogen dan progesterone terutama pada saat dua bulan sebelum beranak. Bertambahnya kedua hormon ini mengakibatkan berkurangnya produksi susu. Itulah alasannya mengapa pengeringan sebaiknya dimulai pada dua bulan terakhir kebuntingan.

4. Timbunan zat gizi berguna pula sebagai sumber energi saat beranak dan pembentukan kolostrum yang berkualitas baik.

PEMELIHARAAN INDUK DAN PEDET SAAT BERANAK

Pengeringan Sapi Perah

a. Metoda Pengeringan Pemerahan berselang

Metode ini banyak diterapkan pada sapi yang produksi susunya 10 liter per hari. Sapi dikeringkan dengan cara diperah sehari sekali selama beberapa waktu, kemudian sekali untuk hari-hari berikutnya, dan akhirnya pemerahan dihentikan. Susu yang tertinggal di dalam ambing menekan alveoli sehingga tidak mensekresikan susu lagi.

Cara ini kurang memuaskan karena ambing masih menghasilkan susu namun sangat baik bagi sapi yang menderita mastitis pada akhir periode laktasinya. Pemerahan tak Lengkap

Metode ini diterapkan pada sapi perah yang produksinya lebih dari 10 liter per hari. Susu diperah dari ambing tidak seluruhnya selama beberapa hari pertama saat periode pengeringan dimulai. Kemudian ambing diperah secara berselang

tetapi tidak pernah lengkap. Sesudah produksi susu menurun hingga beberapa liter per hari, pemerahan dihentikan.

Pengeringan Lengkap

Sapi segera tidak diperah pada waktu pengeringan. Pengamatan di lapangan memperlihatkan bahwa cara ini ternyata baik untuk sapi yang menghasilkan susu 10 liter per hari. Pengeringan sapi berproduksi tinggi sering diikuti perlakuan lain.

Pengurangan Pemberian Pakan

Metode ini merupakan cara cepat untuk mengeringkan sapi yang berproduksi tinggi. Tiga hari sebelum pengeringan, pakan penguat tidak diberikan, sedangkan rumput diberikan dua pertiga dari biasanya. Hal ini mengakibatkan turunnya produksi susu. Tekanan susu terhadap alveoli dalam ambing meningkat sehingga ekskresi ekskresi susu terhenti. Kemudian secara beraturan susu diserap kembali hingga benar-benar kering. Sapi sebiknya tidak diperah selama periode penyerqapan kembali karena akan mengurangi tekanan dalam kelenjar dan sekresi akan mulai lagi. Akibatnya periode pengeringan menjadi lebih panjang.

b. Pencegahan Mastitis dengan obat

Neo Mastitar dan Stapenor adalah obat pencegahan mastitis produksi pabrik farmasi. Bahan ini disuntikan secara intramamae sesudah pemerahan. Peng-gunaannya harus sesuai dengan petunjuk pabrik yang tertera pada label.

Pemeliharaan induk saat bunting tua hingga beranak

Lebih dari setengan perkembangan foetus terjadi setelah beberapa minggu kebuntingan. Pemberian pakan seimbang kepada induk merupakan hal penting agar pedet mendapat zat gizi lengkap, kolostrum bergizi tinggi, dan kuat saat beranak. Untuk itu pemberian hijauan kuantitas Ransum perlu diperhatikan. Hijauan berkualitas tinggi dapat menjadi sumber vitamin A dan D kolostrum.

Tanda-tanda kelahiran perlu diperhatikan dan perlu dipersiapkan perlengkapan saat induk akan beranak. Lantai kandang dibersihkan dengan air hangat bercampur khlor, alas kandang yang basah diganti. Bantu induk apabila kesulitan dalam beranak dengan menarik pedet dari luar saat induknya merejan. Setelah beranak, cegah induknya jangan sampai memakan plasenta.

Pemisahan Induk Bunting Tua/kering kandang

Sapi bunting tua sebaiknya dipisahkan dari sapi lainnya agar tidak sampai terluka karena tergelincir, berdesakkan di pintu kandang, atau dinaiki betina yang berahi. Hindari pecahan kaca atau benda tajam lainnya.

a. Pencatatan Dugaan Tanggal Beranak

Berdasarkan catatan reproduksi mengenai tanggal kawin dan lama kebunting-an dapat diduga kapkebunting-an sapi itu berkebunting-anak. Pengamatkebunting-an menunjukkkebunting-an bahwa sapi bunting selama 273 hari dengan simpangan 5 hari. Penelitian lain

mem-buktikan bahwa sapi bunting selama 282 hari dengan simpangan 9 hari. Jadi, dapat dikatakan bahwa sapi bunting selama 270–290 hari setelah konsepsi. Oleh karena itu, catatan amatlah penting. Tanggal beranak memberikan informasi pada peternak bagaimana pemeliharaan yang harus diberikan ter-hadap sapi bunting.

b. Penanganan Saat Beranak

Sapi yang akan beranak memperlihatkan tanda-tanda seperti pembengkakan ambing, vulva, dan pengenduran ligament sekitar pangkal ekor. Setelah melihat tanda-tanda tersebut dapat diperkirakan sapi akan beranak 1–2 jam kemudian. Induk yang sehat dan kuat biasanya beranak dengan mudah. Walaupun demikian peternak harus siaga apabila ternaknya butuh bantuan saat akan melahirkan. Paling tidak peternak dapat memanggil tenaga medis. Kesulitan beranak hingga 4 jam memungkinkan pedet yang dilahirkan menjadi abnormal.

Setelah beranak, bersihkan bagian luar genitalia, legok lapar, dan ekor induk sapi perah. Pembersihan sebaiknya menggunakan air hangat berdesinfektan. Pembersihan dapat juga menggunakan antiseptic kalium permanganate dsb. Cegah induk memakan plasenta.

Potong kuku induk bila panjang, jangan sampai melukai ambing. Setelah beranak biasanya ambing sapi membengkak.

Setelah 2–4 jam plasenta keluar secara normal. Bila tidak keluar 8–12 jam belum keluar, gunakan obat untuk mengeluarkannya. Apabila lebih dari 12 jam belum keluar juga mintalah bantuan tenaga medis.

Penanganan pedet yang baru lahir

Setelah melahirkan, induk biasanya menjilati anaknya/pedet. Tindakan ini mem-buat pedet menjadi kering dan merangsang sirkulasi darah serta pernapasan. Apabila induk tidak melakukan hal tersebut maka segera bersihkan cairan mucus di hidung dan mulut dengan menggunakan lap kering.

Pemberian Pakan

Kering kandang dibagi dalam dua fase yaitu fase awal kering dan fase akhir kering.

a. Fase Awal Kering

Fase ini dimulai saat sapi dikeringkan hingga 2–3 minggu sebelum beranak. Pada fase ini, sapi perah dengan kondisi baik hanya membutuhkan hijauan yang berkualitas baik. Induk sapi yang kondisinya kurang baik membutuhkan makanan penguat untuk memperbaiki kondisi akibat laktasi sebelumnya.

b. Fase Akhir kering

Fase ini dimulai 2–3 minggu sebelum beranak. Sapi kering sebaiknya diberi konsentrat yang setara dengan konsentrat puncak produksi. Tujuannya untuk pertumbuhan bakal pedet, produksi kolostrum, dan pedet yang kuat waktu lahir. Pemebrian berlangsung hingga sapi mencapai produksi puncak 2–3 bulan setelah beranak. Maksudnya untuk mempersiapkan tubuh sapi dalam

kondisi puncak sewaktu mulai berpoduksi. Jika nutrisi dalam pakan tidak mencukupi maka cadangan zat gizi dalam tubuh dikuras sehingga sapi menjadi kurus, lemah, dan bahkan lumpuh.

Pengawasan Penyakit

Sapi perah yang baru beranak sering menderita mastitis, demam susu, atau pun paralysis. Peternak seharusnya mengetahui tanda-tanda tersebut.

PENDAHULUAN

Potensi terbaik untuk mengembangkan mutu genetik sapi yaitu dengan meng-gunakan pejantan atau semennya. Jika peternak secara tepat dapat menentukan pejantan yang akan digunakan dalam kelompok ternaknya ia akan mendapat banyak tambahan pendapatan. Akan tetapi, jika ia tidak memiliki pengetahuan atau pengertian tentang seleksi maka ia akan kehilangan sebagian atau seluruh potensi ini dan menderita kegagalan usaha.

Untuk menentukan produksi seekor pejantan tidak dapat menggunakan fenotifnya. Perbedaan antar pejantan dan betina dalam potensi progeny, yaitu terutama informasi yang dapat digunakan untuk menaksir nilai pemuliaan kedua jenis kelamin ini. Pada umumnya sapi betina memberikan 3 atau 4 keturunan dan maksimum prolific 12. Jantan dapat menghasilkan berpuluh-puluh hingga be-berapa ratus keturunan. Karena itu, uji zuriat seekor pejantan sangatlah penting. Membeli pejantan yang telah jadi merupakan usaha yang mahal. Maka dari itu memelihara sejak dari jantan muda yang telah dipilih dengan baik.

PEMELIHARAAN SAPI JANTAN Gerak Latih (Exercise)

Umumnya jantan yang lambat dewasa atau bahkan steril penyebabnya adalah aktivitas. Pejantan memerlukan gerak latih agar tubuh sehat serta memiliki kaki dan kuku yang baik.

Cara terbaik untuk gerak latih yaitu dengan menyediakan lapangan yang cukup luas sekitar 4 kali 4,5 m setiap pejantan di halaman kandang. Di halaman tersebut berjalan dan beristirahat pada radius palang berputar tersebut.

Pemeliharan Kuku

Jantan yang dipelihara pada tempat terbatas akan mempunyai kuku dengan pertumbuhan yang tidak terkontrol. Kuku menjadi panjang dan tidak beraturan. Kuku yang jelek akan mempengaruhi kaki sapi sehingga keadaan tubuh sapi terganggu.

Pemotongan kuku sapi pejantan sama halnya dengan sapi betina. Pemotongan kuku dapat menggunakan istal khusus atau node stall. Cara lain memotong kuku sapi adalah memakai ban penggantung dan kerekan. Peternak dapat memotong kuku dengan cara menjatuhkan sapi. Hanya saja pekerja harus memperhatikan agar tali tidak menekan testis. Setelah sapi diam dan dapat dikendalikan baru kuku dipotong. Pejantan yang sukar dikendalikan dan sangat berbahaya sebaik-nya ditangani dengan penyuntikan obat bius. Setelah pingsan barulah dilakukan pemotongan dan pembersihan kuku.

Agar kuku tidak mudah rusak sebaiknya kandang pejantan menggunakan lantai kayu atau papan setebal 2 – 5 cm.

Pemotongan Tanduk

Pemotongan tanduk dilakukan agar tidak membahayakan peternak, merusak peralatan, dan menyakiti sapi lain. Cara ini dilakukan sebagaimana halnya pada sapi betina.

Pemasangan Cincin Hidung

Pemasangan cincin hidung sebaiknya dilakukan sedini mungkin untuk lebih me-mudahkan penanganan. Cincin hidung harus sudah dipasang sejak umur enam bulan. Besar cincin hidung yang sesuai bagi pejantan muda kira-kira berdiameter 2,75 cm. Cincin hidung diganti dsengan yang agak besar bila sapi telah berumur 10–12 bulan, mengunakan cincin hidung kira-kira 7,5 cm.

Cincin hidung dipasang dengam melubangi sekat hidung yang paling tipis. Bahan cincin hidung harus kuat, ringan, dan anti karat. Biasanya dibuat dari tembaga.

Penanganan Sapi Pejantan

Setiap pejantan hendaknya diwaspadai dapat membahayakan, walaupun kelihat-annya lemah. Oleh karena itu, peternak harus sejak dini sering memegang pe-jantan tersebut agar mudah menjadi jinak.

Penanganan agar tidak membahayakan pekerja ialah denngan menggunakan tongkat berkait atau stuffs. Tongkat ini dikaitkan pada cincin hidung sehingga sapi mudah dituntun sedemikian rupa dengan jarak pemegang dan sapi tetap terjaga. Dengan demikian, pekerja dapat dengan mudah segera menghindar apabila sapi menanduk atau menubruk.

Pemberian Pakan

Sampai dengan umur enam bulan pemeliharaan pedet jantan sama halnya dengan pemeliharaan pada pedet betina. Setelah umur enam bulan pemeliharaan anak sapi jantan harus dibedakan dari pedet betina. Pedet jantan dikandangkan dan diberi pakan terpisah dari pedet betina.

Sapi jantan akan tumbuh dan dewasa kelamin lebih cepat daripada sapi dara. Akibatnya sapi jantan membutuhkan zat makanan yang lebih banyak, terutama energi dalam bentuk makanan penguat. Kebutuhan akan zat gizi makanan per ekor sapi setiap harinya dapat dilihat pada tabel kebutuhan sapi yang sedang tumbuh.

Jumlah rumput yang dikonsumsi stiap hari bervariasi tergantung dari ukuran berat badan dan umur. Pejantan dewasa sebaiknya diberikan makanan yang sama dengan betina laktasi. Makanan penguat terus diberikan dalam jumlah yang tergantung dari kualitas hiajauan yang dimakannya agar kondisi tubuh tetap baik dan tidak membentuk lemak tubuh. Campuran makanan penguat dengan 12 persen protein kasar adalah cukup untuk sapi pejantan apabila diberikan bersama hijauan berkualitas baik.

Sapi jantan yang kegemukan dapat menurunkan nafsu seks, stress, serta ke-salahan urat pada kaki dan pahanya. Kalsium yang berlebihan dalam Ransum juga menyebabkan masalah pada sapi jantan tua. Bila legume diberikan, maka