KECEPATAN REMBESAN ALIRAN AIR PADA TANAH

GRANULER

OLEH :

NURFITRIA ANDI UMMUL FADILAH

NIM : 105 81 1106716 NIM : 105 81 1107616

PRODI TEKNIK PENGAIRAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2021

ii

Diajukan Untuk Memenenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar

Disusun dan Diajukan oleh :

ANDI UMMUL FADILAH NURFITRIA

105 811 1076 16 105 811 1067 16

PRODI TEKNIK PENGAIRAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2021

v ABSTRAK

Secara umum, gradasi tanah dapat mempengaruhi angka pori tanah secara langsung, karena apabila butir–butir agregat mempunyai jenis ukuran yang sama (seragam), volume pori akan besar. Sebaliknya bila ukuran butir–butirnya bervariasi akan terjadi volume pori yang kecil. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh karakteristik tanah granuler terhadap kecepatan rembesan aliran air serta pengaruh perubahan angka pori (e) terhadap kecepatan rembesan aliran air. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental dengan menggunakan model alat simulasi. Dalam penelitian ini digunakan 5 jenis tanah yang terdiri dari pasir halus, pasir sedang halus, pasir sedang, pasir sedang kasar dan pasir kasar, serta 1 jenis intensitas curah hujan yaitu intensitas curah hujan kala ulang 5 tahun (I5). Untuk vertikal kecepatan rembesan yaitu 0,836 cm/m dan untuk horizontal mengalami kecepatan rata-rata rembesan yaitu 0,715 cm/m. jenis pasir sedang halus yaitu, untuk arah vertikal sejauh 0,915 cm/m dan untuk horizontal yaitu 0,739 cm/m. jenis pasir sedang pada arah vertikal yaitu 1,364 dan untuk arah horizontal yaitu 0,809. jenis pasir sedang rembesannya yaitu untuk arah vertikal 1,468 cm/m dan untuk arah horizontal yaitu 0,810 cm/m. pasir kasar yang untuk arah vertikal yaitu 1,880 cm/m dan untuk kecepatan horizontal yaitu 1,470 cm/m.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara angka pori dengan kecepatan rembesan berbanding lurus dimana semakin kecil angka pori maka semakin lambat rembesan yang terjadi begitupun sebaliknya.

Kata Kunci : Angka pori pada tanah, Rembesan aliran air ABSTRACT

In general, soil gradation can directly affect soil void ratio, because if the aggregate grains have the same type of size (uniform), the pore volume will be large. On the other hand, if the grain size varies, a small pore volume will occur. The purpose of this study was to analyze the effect of granular soil characteristics on the speed of air flow seepage and the effect of changes in number (e) on the air flow seepage velocity. This research is an experimental research type using a simulation tool model. In this study used 5 types of soil consisting of fine sand, fine sand, medium sand, coarse and coarse sand, and 1 type of rainfall, namely moderate rainfall, 5 year return period (I5). For vertical seepage speed is 0.836 cm/m and for horizontal seepage average speed is 0.715 cm/m. the type of medium fine sand that is, for the vertical direction as far as 0.915 cm/m and for the horizontal that is 0.739 cm/m. the type of medium sand in the vertical direction is 1.364 and for the horizontal direction is 0.809. the type of sand is medium seepage that is for the vertical direction is 1.468 cm/m and for the horizontal direction is 0.810 cm/m. Coarse sand for the vertical direction is 1.880 cm/m and for the horizontal speed is 1.470 cm/m. The results of the study indicate that the

vi

relationship between numbers and the rate of seepage is directly proportional where the smaller the number, the slower the seepage occurs and vice versa.

vii

KATA PENGANTAR Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Ujian Hasil ini dengan baik. Salawat serta salam tak henti-hentinya kami haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan kerabatnya.

Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan Program Studi pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun judul tugas akhir kami adalah “ANALISIS HUBUNGAN ANTARA ANGKA PORI (e) DENGAN KECEPATAN REMBESAN ALIRAN AIR PADA TANAH GRANULER”.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mendapatkan banyak masukan yang berguna dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala ketulusan serta keikhlasan hati, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, doa serta pengorbanan kepada penulis.

2. Ibu Dr. Hj. Nurnawaty, ST., MT., sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Andi Makbul Syamsuri, ST., MT., sebagai Ketua Program Studi Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar.

viii

4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Darwis Panguriseng, M.Sc selaku pembimbing I dan Bapak Lutfi Hair Djunur, ST.,MT selaku pembimbing II, yang telah meluangkan banyak waktu, memberikan bimbingan dan arahan sehingga terwujudnya tugas akhir ini.

5. Bapak dan Ibu dosen serta staff pegawai pada Fakultas Teknik atas segala waktunya yang telah mendidik dan melayani kami selama mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Saudara serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Teknik terkhusus angkatan Proyeksi 2016 yang dengan rasa persaudaraan yang tinggi banyak membantu dan memberi dukungan dalam peneyelesaian tugas akhir ini. Pada akhir penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis meminta saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga laporan tugas akhir ini dapat menjadi lebih baik dan menambah penegetahuan kami dalam menulis laporan selanjutnya. Semoga laporan tugas akhir ini dapat berguna bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Wassalamualaikum Wr.Wb Makassar, 2021 Penulis

ix DAFTAR ISI SAMPUL ... i HALAMAN JUDUL ... ii HALAMAN PERSTUJUAN ... ii PENGESAHAN ... iv ABSTRAK ... v

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 2 C. Tujuan Penelitian ... 3 D. Manfaat Penelitian ... 3 E. Batasan Masalah ... 3 F. Sistematika Penulisan ... 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Klasifikasi Tanah ... 6

x

B. Angka Pori ... 16

C. Rembesan Aliran Air Tanah ... 19

D. Analisa Curah Hujan ... 22

E. Terori Infiltrasi ... 27

F. Penelitian dan Variabel Penelitian ... 29

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ... 32

B. Tempat Penelitian ... 32

C. Variable Penelitian ... 32

D. Defenisi Operasional Variabel ... 33

E. Rancangan Penelitian ... 35

a. Instrument Penelitian ... 35

b. Prosedur Pengujian ... 37

F. Teknik Pengumpulan Data ... 40

G. Flow chart ... 42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ... 43

1. Karakteristik Tanah ... 43

2. Pengamatan Angka Pori Awal ... 53

3. Kecepatan Rembesan ... 55

4. Hubungan Angka Pori Dengan Kecepatan Rembesan ... 67 B. Pembahasan

xi

a. Hubungan Karakteristik Tanah Terhadap Kecepatan Rembesan ... 68 b. Hubungan Angka Pori Dengan Kecepatan Rembesan ... 69 BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ... 71 B. Saran ... 71 DAFTAR PUSTAKA ... LXXII

xii

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel Halaman

Tabel 1 Klasifikasi Tanah 11

Tabel 2 klasifikasi Infiltrasi 28

Tabel 3 Hasil Pengujian Analisa Saringan (Pasir Halus) 43 Tabel 4 Hasil Pengujian Analisa Saringan (Sedang halus) 45 Tabel 5 Hasil Pengujian Analisa Saringan (Sedang) 47 Tabel 6 Hasil Pengujian Analisa Saringan (Sedang Kasar) 49 Tabel 7 Hasil Pengujian Analisa Saringan (Kasar) 51

Tabel 8 Hasil Pengamatan Angka Pori Awal (e0) 54

Tabel 9 Rembesan Aliran ( Vertikal ) 55

Tabel 10 Rembesan Aliran Horizontal 57

Tabel 11 Kecepatan Rata-Rata Rembesan 65

Tabel 12 Hubungan Kecepatan Rembesan Vertikal dengan Angka Pori 67 Tabel 13 Hubungan Kecepatan Rembesan Horizontal dengan Angka Pori 68

xiii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar Halaman

Gambar 1 Pembagian Lapisan Tanah 8

Gambar 2 Perbandingan Elemen Tanah 8

Gambar 3 Susunan Butiran Tanah Granuler 15

Gambar 4 Komposisi Tanah Setiap Kondisi 16

Gambar 5 Diagram Fase Tanah 16

Gambar 6 Siklus Hidrologi (Proses Terjadinya Hujan) 25

Gambar 7 Skema Hubungan Variabel Penelitian 33

Gambar 8 Sketsa Alat Model 35

Gambar 9 Foto Alat Model 36

Gambar 10 Flow Chart 42

Gambar 11 Grafik Distribusi Butir Analisa Saringan (Pasir Halus) 45 Gambar 12 Grafik Distribusi Butir Analisa Saringan (Pasir Sedang Halus) 47 Gambar 13 Grafik Distribusi Butir Analisa Saringan (Pasir Sedang) 49 Gambar 14 Grafik Distribusi Butir Analisa Saringan (Pasir Sedang Kasar) 51 Gambar 15 Grafik Distribusi Butir Analisa Saringan (Pasir Kasar) 53

Gambar 16 Grafik Angka Pori Awal (e0) 54

Gambar 17 Grafik Kecepatan Rembesan Aliran Vertical 55 Gambar 18 Grafik Kecepatan Rembesan Aliran Horizontal 65 Gambar 19 Grafik Kecepatan Rata-Rata Rembesan Vertikal 66 Gambar 20 Grafik Kecepatan Rata-Rata Rembesan Horizontal 66 Gambar 21 Hubungan Kecepatan Rembesan dan Angka Pori (e) Vertikal 67 Gambar 22 Hubungan Kecepatan Rembesan dan Angka Pori (e) Horizontal 68

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan teknik sipil, tanah adalah himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas (loose), yang terletak di atas batuan dasar (bedrock). Ikatan antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap diantara partikel-partikel. Ruang di antara partikel-partikel dapat berisi air, udara ataupun keduanya. Air tanah adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir dibawah permukaan tanah sebagai akibat struktur perlapisan geologi, perbedaan potensi kelembapan tanah, dan gaya gravitasi bumi. Ruang di antara partikel-partikel dapat berisi air, udara ataupun keduanya. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang baik umtuk air bersih dan air minum dibandingkan dengan sumber air lainnya. Kebutuhan air tanah selalu meningkat sesuai dengan perkembangan penduduk.

Air tanah memiliki sifat dan karakteristik, baik dalam pola pergerakanannya, rembesan dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan kajian untuk memahami tentang kecepatan rembesan aliran air pada tanah. Adanya kenyataan bahwa air tanah mengalir dengan pola pergerakan tertentu,dan kecepatan aliran tertentu serta adanya perbedaan karakteristik air tanah antara satu media permeable dengan media permeable lainnya.

Gradasi tanah dapat mempengaruhi secara langsung angka pori tanah, karena apabila butir–butir agregat mempunyai jenis ukuran yang sama (seragam), volume pori akan besar. Sebaliknya bila ukuran butir–butirnya bervariasi akan terjadi

volume pori yang kecil. Hal ini karena butiran yang kecil akan mengisi pori antara butiran yang lebih besar sehingga pori-porinya menjadi sedikit dengan kata lain kemampatannya tinggi.

Air yang kita gunakan sehari-hari telah menjalani siklus meteoric, yaitu telah melalui proses penguapan (precipitation) dari laut, danau, maupun sungai, lalu mengalami kondensasi di atmosfer, dan kemudian menjadi hujan yang turun ke permukaan bumi. Air hujan yang turun ke permukaan bumi tersebut ada yang langsung mengalir di permukaan bumi (run off) dan ada yang meresap kebawah permukaan bumi (infiltration).

Mengingat begitu pentingnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh tersebut terhadap proses penyerapan air dalam tanah maka perlu dilakukan analisis secara spesifik dari masing-masing jenis tanah dan melakukan pengujian experimental, salah satu yang penting untuk ditekiti adalah “Analisis Hubungan Antara Angka Pori (e) Dengan Kecepatan Rembesan Aliran Air Pada Tanah

Granuler Dengan Metode Simulasi (Uji Laboratorium) ”. B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dipertegas permasalahan ilmiah yang mendasari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh karakteristik tanah granuler terhadap kecepatan rembesan aliran air dengan menggunakan metode simulasi ?

2. Bagaimana pengaruh perubahan angka pori (e) terhadap kecepatan rembesan aliran air pada berbagai jenis tanah granuler ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pelaksaan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh karakteristik tanah granuler terhadap kecepatan rembesan aliran air dengan menggunakan metode simulasi

2. Menganalisis pengaruh perubahan angka pori (e) terhadap kecepatan rembesan aliran air pada berbagai jenis tanah granuler

D. Manfaat Penelitian

Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan IPTEK adalah minimal dapat memberikan gambaran tentang perilaku kecepatan rembesan aliran air tanah yang terkait dengan perubahan pada musim, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu mekanika tanah, khususnya dalam mengungkap sifat – sifat hidrolik tanah.

E. Batasan masalah

Agar tujuan penulisan ini mencapai sasaran yang diinginkan dan lebih terarah, maka diberikan batasan – batasan masalah, diantaranya sebagai berikut : 1. Intensitas curah hujan yang diamati bersumber dari hujan buatan dari alat

simulasi yang didesain dan dibuat khusus ( spesific equipment )

2. Media kecepatan rembesan aliran air menggunakan jenis tanah granuler. F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

BAB I. Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II. Merupakan tinjauan pustaka yang memuat secara sistematis tentang teori, pemikiran dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Bagian ini akan memberikan kerangka dasar yang kompherensif mengenai konsep, prinsip atau teori yang akan digunakan untuk pemecahan masalah.

BAB III. Merupakan metodologi penelitian yang menjelaskan waktu dan lokasi peneliitian, bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian serta tahap-tahap dalam proses penelitian dilaboratorium.

BAB IV. Merupakan analisa hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari proses penelitian dan hasil pembahasannya. Penyajian hasil penelitian memuat deskripsi sistematik tentang data yang diperoleh. Sedangkan pada bagian pembahasannya adalah mengolah data hasil penelitian dengan tujuan untuk mencapai penelitian.

BAB V. Merupakan penutup yang berisi tetang kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami selama penelitian berlangsung, yang tentunya diharapkan agar penelitian ini terangkum dengan baik.

6 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Klasifikasi Tanah 1) Teori Tentang Tanah

Tanah adalah himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas (loose), yang terletak di atas batuan dasar (bedrock). Ikatan antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap di antara partikel-partikel (Hardiyatmo, 2010). Secara umum tanah diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang padat dan tidak terikat antara satu dengan yang lain (di antaranya mungkin material organik). Rongga-rongga di antara material tersebut berisi udara dan air (Verhoef, 1994). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1994) tanah dapat diartikan sebagai :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. 2. Keadaan bumi di suatu tempat.

3. Permukaan bumi yang diberi batas.

4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir,batu cadas, dll) Tanah adalah produk tranformasi mineral dan bahan organik yang terletak di permukaan sampai ke dalam tertentu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor genetis dan lingkungan. Konsep ilmu tanah yang dilandasi keilmuan kimia dan geologi dipelopori oleh seorang pakar berkebangsaan Jerman, Justus von Liebig (1840), yang selanjutnya mendasari konsep ilmu tanah yang berkembang di Amerika.

Konsep ini disebut teori keseimbangan, tanah merupakan tempat cadangan hara yang suatu saat dapat diserap oleh tumbuhan, yang keberadaannya dapat digantikan dengan pupuk kandang, kapur, dan pupuk kimia. Teori ini disebut juga dengan Hukum Minimum Liebig.

2) Sistem Klasifikasi Tanah

Sistem Klasifikasi Tanah adalah suatu sistem penggolongan yang sistematis dari jenis-jenis tanah yang mempunyai sifat-sifat yang sama ke dalam kelompok-kelompok dan sub kelompok-kelompok berdasarkan pemakaiannya (Braja M. Das, 1995).

Sistem klasifikasi tanah dibuat pada dasarnya untuk memberikan informasi tentang karakteristik dan sifat-sifat fisis tanah. Karena variasi sifat dan perilaku tanah yang begitu beragam, sistem klasifikasi secara umum mengelompokkan tanah ke dalam kategori yang umum di mana tanah memiliki kesamaan sifat fisis. Klasifikasi tanah juga berguna untuk studi yang lebih terperinci mengenai keadaan tanah tersebut serta kebutuhan akan pengujian untuk menentukan sifat teknis tanah seperti karakteristik pemadatan, kekuatan tanah, berat isi dan sebagainya (Joseph E. Bowles, 1989)

Tanah dapat dikategorikan secara umum sebagai tanah tidak kohesif dan tanah kohesif atau sebagai tanah berbutir kasar atau tanah berbutir halus. Istilah ini terlalu umum, sehingga memungkinkan terjadinya identifikasi yang sama untuk tanah-tanah yang hampir sama sifatnya. Disamping itu, kategori tersebut di atas tidak cukup lengkap untuk menentukan apakah tanah itu sesuai untuk suatu bahan konstruksi atau tidak (Dunn, 1980).

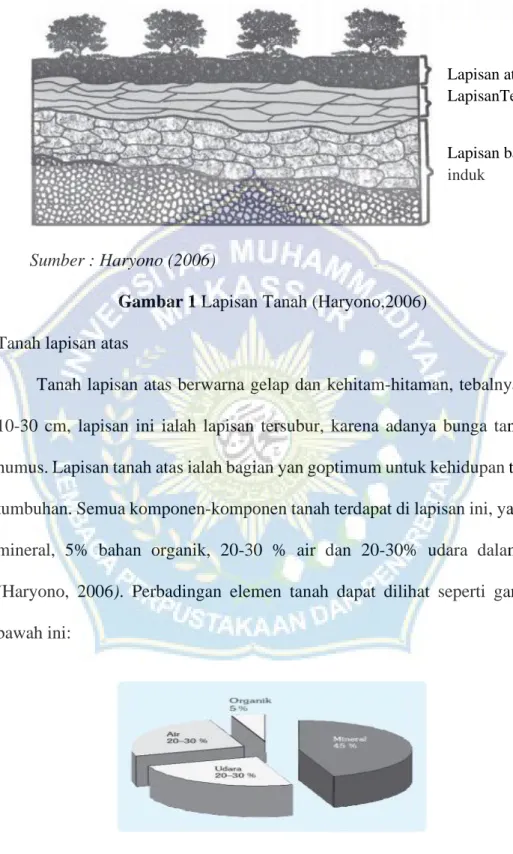

Lapisan tanah terbagi menjadi :

Sumber : Haryono (2006)

Gambar 1 Lapisan Tanah (Haryono,2006) a) Tanah lapisan atas

Tanah lapisan atas berwarna gelap dan kehitam-hitaman, tebalnya antara 10-30 cm, lapisan ini ialah lapisan tersubur, karena adanya bunga tanah atau humus. Lapisan tanah atas ialah bagian yan goptimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Semua komponen-komponen tanah terdapat di lapisan ini, yaitu 45% mineral, 5% bahan organik, 20-30 % air dan 20-30% udara dalam tanah (Haryono, 2006). Perbadingan elemen tanah dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:

Sumber : Jamulya (1973)

Gambar 2 Perbandingan elemen tanah (Jamulya,1973)

Lapisan atas LapisanTengah

Lapisan batuan induk

b) Tanah lapisan bawah

Tanah lapisan bawah warnanya lebih cerah dan juga lebih padat dari pada tanah lapisan atas. Lapisan tanah ini tebalnya berkisaran 50-60 cm lebih tebal dari lapisan tanah atas, sering disebut tanah cadas atau tanah keras. Lapisan tanah ini kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan juga berakar tunggang dalam dan panjang agar mencapai lapisan tanah (Haryono, 2006).

c) Batuan induk tanah

Bantuk induk ialah batuan asal dari tanah. Lapisan tanah ini warnanya kemerah-merahan atau kelabu keputihan-putihan. Lapisan itu bisa pecah dan juga dibuhan dengan mudah, tetapi sulit di tembus akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan itu sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Semakin dalam lapisan ini ialah batuan pejal yang belum menjalani proses pemecahan. Pada lapisan ini tumbuhan jarang sekali bisa hidup (Haryono, 2006).

3) Sistem Klasifikasi AASHTO dan USCS

Sistem klasifikasi tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi karakteristik dan sifat-sifat fisis tanah. Karena sifat dan perilaku tanah yang begitu beragam, sistem klasifikasi mengelompokan tanah ke dalam kategori yang umum di mana tanah memiliki kesamaan sifat fisik. Klasifikasi tanah juga berguna untuk studi yang terperinci mengenai keadaan tanah tersebut serta kebutuhan penguji untuk menentukan sifat teknis tanah seperti

karakteristik pemadatan, kekuatan tanah, berat isi dan sebagainya (Bowles, 1989).

Banyak sistem klasifikasi tanah yang telah disusun antara lain sistem klasifikasi Dudal-Soepraptohardjo, Sistem Soil Taxonomy (USDA), Sistem World Reference Base for Soil Resources, Sistem Unified Soil Clasification System (USCS) dan Sistem American Association Of State Highway and Transporting Official (AASHTO). Akan tetapi yang paling umum digunakan adalah sistem USCS dan AASHTO. Berikut akan dijelaskan secara singkat kedua sistem klasifikasi ini.

a) Sistem Klasifikasi AASHTO

Menurut Das. Braja. M (1998), sistem klasifikasi ini dikembangkan pada tahun 1929 sebagai Public Road Administration Classification System. Sistem ini sudah mengalami beberapa perbaikan versi yang saat ini berlaku adalah yang diajukan oleh Committee on Classification of Materials for Subgrade and Granular Type Road of the Highway Research Board pada tahun 1945 (ASTM Standard no D-3282, AASHTO metode M145). Sistem klasifikasi ini dibuat oleh American Association of State Highway and Transportation Officials, terutama dikembangkan guna menganalisa material subgrade dalam pembangunan jalan raya. Pada sistem ini, tanah digolongkan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu 1 sampai 7. Tanah yang digolongkan ke dalam A-1, A-2, dan A-3 adalah tanah berbutir di mana 35% atau kurang dari jumlah butiran tanah tersebut lolos ayakan No. 200. Tanah di mana lehih dari 35% butirannya lolos ayakan No. 200 diklasifikasikan ke dalam kelompok 4,

A-5, A-6, dan A-7. Butiran dalam kelompok A-4 sampai dengan A-7 tersebut sebagian besar adalah lanau dan lempung.

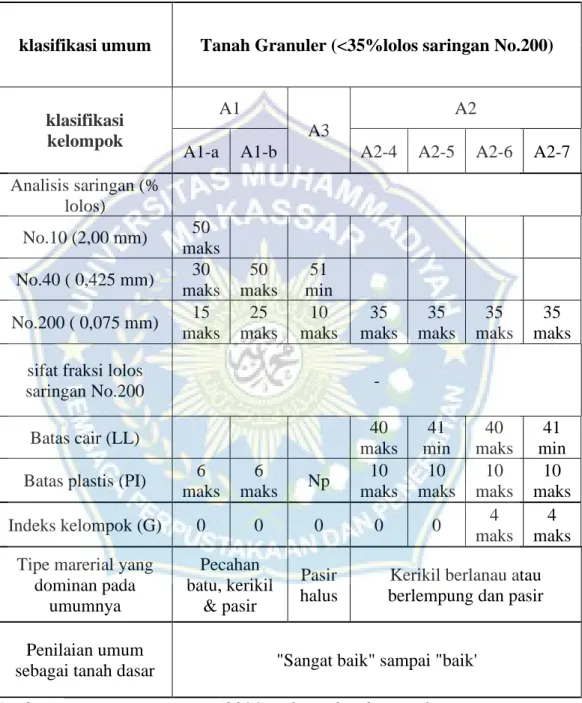

Tabel 1 Klasifikasi Tanah

klasifikasi umum Tanah Granuler (<35%lolos saringan No.200)

klasifikasi kelompok

A1

A3

A2

A1-a A1-b A2-4 A2-5 A2-6 A2-7 Analisis saringan (% lolos) No.10 (2,00 mm) 50 maks No.40 ( 0,425 mm) 30 maks 50 maks 51 min No.200 ( 0,075 mm) 15 maks 25 maks 10 maks 35 maks 35 maks 35 maks 35 maks sifat fraksi lolos

saringan No.200 - Batas cair (LL) 40 maks 41 min 40 maks 41 min Batas plastis (PI) 6

maks 6 maks Np 10 maks 10 maks 10 maks 10 maks Indeks kelompok (G) 0 0 0 0 0 4 maks 4 maks Tipe marerial yang

dominan pada umumnya Pecahan batu, kerikil & pasir Pasir halus

Kerikil berlanau atau berlempung dan pasir Penilaian umum

sebagai tanah dasar "Sangat baik" sampai "baik' Sumber : Darwis Panguriseng (2014) Buku Mekanika Tanah Dasar

Sistem klasifikasi AASHTO dibuat dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

1. Ukuran butir tanah

a. Kerikil : fraksi melewati saringan 75-mm (3-inch ) dan tertahan pada saringan no 10 (2-mm)

b. Pasir : fraksi melewati saringan no 10 (2 mm) dan tertahan pada saringan no 200 (0,075 mm)

c. Lumpur dan lanau : fraksi melewati saringan no 200. 2. Plastisitas

Tanah disebut tanah berlumpur (silty) ketika fraksi halus tanah memiliki indeks plastisitas 10 atau kurang. Sedangkan tanah liat (clay) adalah ketika fraksi halus tanah memiliki indeks plastisitas 11 atau lebih.

3. Jika berbatu dan bongkah (ukuran lebih besar dari 75 mm) yang diuji, mereka dipisahkan dari bagian dari sampel tanah dari mana klasifikasi tersebut dibuat. Namun, persentase material tersebut dicatat.

b) Klasifikasi Sistem USCS (Unified Soil Classification System)

Sistem ini pada mulanya diperkenalkan oleh Casagrande (1942) untuk dipergunakan pada pekerjaan pembuatan lapangan terbang yang dilaksanakan oleh The Army Corps of Engineers.

Sistem klasifikasi berdasarkan hasil-hasil percobaan laboratorium yang paling banyak dipakai secara meluas adalah sistem klasifikasi kesatuan tanah. Percobaan laboratorium yang dipakai adalah analisis ukuran butir dan batas-batas Atterberg. Semua tanah diberi dua huruf penunjuk berdasarkan hasil-hasil percobaan ini. Sistem ini mengelompokkan tanah ke dalam dua kelompok besar, yaitu (Das, 1993 ; 70) :

a) Tanah berbutir kasar (coarse grained soil), yaitu tanah kerikil dan pasir dimana kurang dari 50% berat total contoh tanah lolos ayakan No. 200. Simbol dari kelompok ini dimulai dengan huruf awal G, adalah untuk kerikil (gravel) atau tanah berkerikil dan S, adalah untuk pasir (sand) atau tanah berpasir.

b) Tanah berbutir halus (fine grained soil), yaitu tanah di mana lebih dari 50% berat total contoh tanah lolos ayakan No. 200. Simbol dari kelompok ini dimulai dengan huruf awal M untuk lanau (silt) anorganik, C untuk lempung (clay) anorganik dan O untuk lanau-organik dan lempung-organik. Simbol PT digunakan untuk tanah gambut (peat), muck dan tanah-tanah lain dengan kadar organik tinggi.

Simbol-simbol lain yang digunakan untuk klasifikasi USCS, adalah : W = tanah dengan gradasi baik (well graded)

P = tanah dengan gradasi buruk (poorly graded)

L = tanah dengan plastisitas rendah (low plasticity), LL < 50 H = tanah dengan plastisitas tinggi (high plasticity), LL > 50

Tanah berbutir kasar ditandai dengan simbol kelompok seperti : GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM, dan SC. Untuk klasifikasi yang benar, perlu diperhatikan faktor-faktor berikut :

1. Persentase butiran yang lolos ayakan No. 200 (ini adalah fraksi halus) 2. Persentase fraksi kasar yang lolos ayakan No. 40

3. Koefisien keseragaman (Cu) dan koefisien gradasi (Cc) untuk tanah dimana 0-12% lolos ayakan No. 200

4. Batas cair (LL) dan indeks plastisitas (IP) bagian tanah yang lolos ayakan No. 40 (untuk tanah dimana 5% atau lebih lolos ayakan No. 200).

Bilamana persentase butiran yang lolos ayakan No. 200 adalah antara 5 sampai 12%, simbol ganda seperti : GW-GM, GP-GM, GW-GC, GP-GC, SM, SW-SC, SP-SM dan SP-SC diperlukan. Cassagrande membagi tanah atas 3 (tiga) kelompok (Sukirman, 1992) yaitu :

a. Tanah berbutir kasar, < 50% lolos saringan No. 200. b. Tanah berbutir halus, > 50% lolos saringan No. 200.

c. Tanah organik yang dapat dikenal dari warna, bau dan sisa-sisa tumbuh tumbuhan yang terkandung di dalamnya.

4) Sifat Dan Karasteristik Tanah Granuler

Tanah yang partikelnya terdiri dari rentang ukuran kerikil dan pasir disebut tanah berbutir kasar atau tanah granuler (R. F. Craig, 1991 ;5). Tanah berbutir kasar terdiri atas kerikil dan pasir dan biasanya disebut bahan granular atau tanah tidak berkohesi. Secara umum dari hasil survey lapangan dan test laboraturium tanah memiliki sifat-sifat sebagai berikut (Braja M Das, 1998)

a. Permaebilitas tanah

b. Kemampuan dan konsuliditas tanah c. Kekutan tegangan geser tanah. d. Klasifikasi Tanah

Tanah granuler seperti pasir, kerikil, batuan dan campurannya, umumnya mempunyai sifat-sifat teknis yang sangat baik. Sifat-sifat teknis tanah tersebut antara lain ( Hary C. H, 1996 ;18)

a. Merupakan material yang baik untuk mendukung bangunan dan jalan, karena mempunyai daya dukung yang tinggi dan penurunannya kecil asalkan tanah relatif padat.

b. Merupakan material yang baik untuk tanah urug pada dinding penahan tanah, struktur bawah tanah.

c. Tanah yang baik untuk timbunan, karena mempunyai kuat geser yang tinggi. d. Bila tidak dicampur dengan material kohesif, tidak dapat digunakan sebagai

material untuk tanggul, bendungan, kolam, dan lain-lain.

e. Karakteristik tanah granuler yang digambarkan oleh distribusi ukuran butiran, susunan, serta kerapatan butiran, akan sangat mempengaruhi berbagai parameter tanah seperti angka pori, porisitas, berat volume, kohesi, dan sudut geser dalam tanah. Oleh karena itu di alam, biasa ditemukan tanah granuler dalam konsistensi padat (dense), longgar (loose), atau bahkan dalam bentuk sarang lebah (honeycomb) (Darwis Panguriseng “Mekanika Tanah Dasar 1”,2014:22).

Berikut gambar ilustrasi susunan butiran tanah granuler :

(a). Longgar (b). Padat (c). Sarang Lebah Gambar 3 Susunan butiran tanah granuler

B. Teori Angka Pori A. Angka Pori

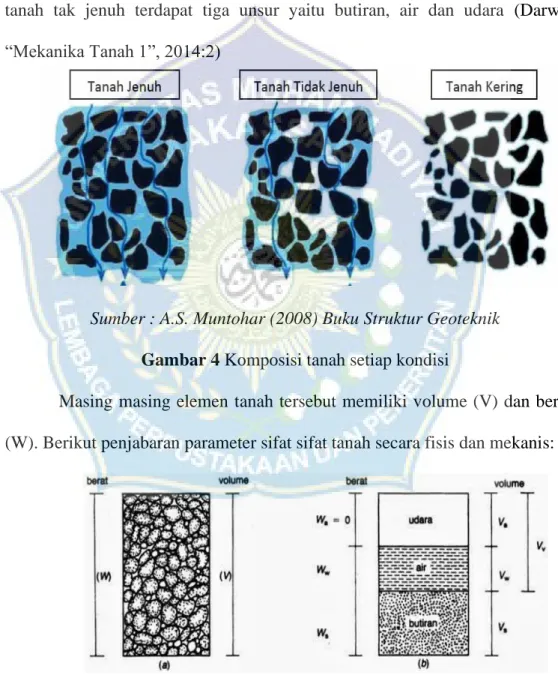

Material tanah dapat terdiri atas dua ataupun tiga unsur, yakni butiran, air dan udara. Pada tanah jenuh terdapat dua unsur yaitu butiran dan air, pada tanah kering juga terdapat dua unsur yaitu butiran dan udara, sedangkan pada tanah tak jenuh terdapat tiga unsur yaitu butiran, air dan udara (Darwis “Mekanika Tanah 1”, 2014:2)

Sumber : A.S. Muntohar (2008) Buku Struktur Geoteknik Gambar 4 Komposisi tanah setiap kondisi

Masing masing elemen tanah tersebut memiliki volume (V) dan berat (W). Berikut penjabaran parameter sifat sifat tanah secara fisis dan mekanis:

Sumber : A.S. Muntohar (2008) Buku Struktur Geoteknik

1) Pengertian Angka Pori

Pori-pori tanah adalah bagian yang tidak terisi bahan padat (terisi oleh udara dan air). Tekanan pori merupakan tekanan yang diakibatkan oleh fluida yang berada di pori pori tanah. Garis tekanan pori akan mengikuti garis normal hidrostatik apabila mengalami proses kompaksi normal. Apabila nilai tekanan pori melebihi tekanan normal hidrostatik maka hal tersebut bisa didefinisikan sebagai keadaan overpressure begitu pun sebaliknya apabila nilai tekanan pori berada dibawah tekanan hidrostatik maka hal tersebut didefinisikan sebagai keadaan underpressure (Juriansyah, 2016).

Angka pori Angka pori ( e ) adalah perbandingan volume rongga atau volume ruang kosong ( Vv ) dengan volume butiran padat ( Vs ), biasanya dinyatakan dalam persen atau decimal. Semakin besar angka pori maka semakin kecil daya dukung tanah (James P.Pardede, 2014). Dalam buku Das, B. M. (1995), merumuskan formulasi untuk angka pori (e), sebagai berikut:

1. Angka pori (void ratio) 𝑒 = 𝑉𝑣 𝑉𝑠 ... (1) keterangan : e = Angka pori Vv = Volume pori Vs = Volume butiran

Dalam buku Hardiyatmo, Hary Christady (2002), merumuskan formulasi untuk volume pori (Vv), sebagai berikut :

2. Porositas disebut juga sebagai perbandingan antara volume pori dengan volume tanah total, yang dinyatakan dalam persen (Hary Cristady Hardiyatmo, 2012), atau 𝑛 = 𝑉𝑣 𝑉 ... (3) Keterangan : n = Porositas Vv = Volume pori V = Volume tanah total

3. Dalam buku Darwis (2014), merumuskan formulasi untuk perhitungan volume tanah kering (Vs), sebagai berikut:

Vs = V – Vv ... (4) Dimana :

Vs = volume tanah kering. V = volume total tanah.

4. Kadar air ( w ), didefenisikan sebagai Water Content yang diartikan sebagai perbandingan antara berat air dengan berat butiran padat dari volume tanah yang diselidiki (Hary Cristady Hardiyatmo, 2012), atau :

𝑊 = 𝑊𝑤

𝑊𝑠 ... (5)

Keterangan : w = Kadar air Ww = Berat air

5. Berat volume ( γ ) yaitu, berat tanah persatuan volume (Hary Cristady Hardiyatmo, 2012), atau : γ = 𝑊 𝑉 ... (6) Keterangan : γ = Berat volume W = Berat tanah V = Volume total

2) Pengaruh Gradasi Tanah Terhadap Angka Pori

Gradasi tanah dapat mempengaruhi secara langsung angka pori tanah, karena apabila butir–butir agregat mempunyai ukuran yang sama (seragam), volume pori akan besar. Sebaliknya bila ukuran butir–butirnya bervariasi akan terjadi volume pori yang kecil. Hal ini karena butiran yang kecil akan mengisi pori antara butiran yang lebih besar sehingga poriporinya menjadi sedikit dengan kata lain kemampatannya tinggi. (Umy, 2015)

C. Teori Rembesan Aliran Air Tanah 1). Pengertian Rembesan Aliran Air

Rembesan air dimaksudkan untuk mengukur kemampuan tanah dilewati oleh air melalui pori-porinya. Menurut hukum Darcy oleh Henri Darcy, debit air (Q) yang melalui penampang massa tanah (A) adalah :

Q = k i A... (7) Keterangan

k = koefisien rembesan (coefficient of permeability) i = gradien hidrolik

Satuan yang biasa dipakai adalah cm/det, dalam sistim cgs dan ft/day dalam satuan f.p.s Koefisien Rembesan (k) dalam laboraturium dapat ditentukan sebagai berikut :

a) Pengukuran dalam “Tegangan Tetap” (Constant Head)

b) Pengukuran dalam “Tegangan Berubah” (Variable/Falling Head) Permeability → kemampuan tanah untuk dapat dirembesi oleh air

Seepage → proses dimana air dapat mengalir melalui ruang pori, yang perlu diperhatikan :

1. Banyaknya air yang akan merembes

2. Tegangan air di dalam tanah akibat rembesan 2) Aliran Air Pada Tanah

Air tanah adalah air yang tersimpan dalam tanah. Air mengisi ruang antara butir tanah dan meresap ke dalam tanah (Dinamika Hidrosfer, 2018). Air tanah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang terdapat pada lapisan akuifer bebas yang bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air tetapi bagian atasnya tidak dibatasi lapisan kedap air, melainkan oleh muka preatik bertekanan satu atmosfer. Air tanah dalam merupakan air tanah yang terdapat pada akuifer tertekan yang bagian bawah dan atasnya dibatasi oleh lapisan kedap air (Arismunandar, 2000)

Meskipun air tanah tidak dapat secara langsung diamati melalui permukaan bumi, penyelidikan permukaan tanah merupakan awal penyelidikan yang cukup penting, paling tidak dapat memberikan suatu gambaran mengenai lokasi keberadaan air tanah tersebut. Beberapa metode penyelidikan permukaan tanah

yang dapat dilakukan, diantaranya : metode geologi, metode gravitasi, metode magnit, metode seismik, dan metode geolistrik. Dari metode-metode tersebut, metode geolistrik merupakan metode yang banyak sekali digunakan dan hasilnya cukup baik (Bisri,1991).

Akuifer adalah suatu lapisan, formasi, atau kelompok formasi satuan geologi yang dapat meluluskan air baik yang terkonsolidasi maupun yang tidak terkonsolidasi dengan kondisi jenuh air dan mempunyai suatu besaran konduktivitas hidrolik sehingga dapat membawa air dalam jumlah yang ekonomis (Kodoatie, 1996). Yang merupakan tempat penyimpanan air tanah (Danaryanto et al., 2010). Peranan penting dari air tanah dalam sektor pertanian adalah untuk memenuhi kebutuhan air irigasi pada suatu daerah di mana air permukaan tidak dapat dimanfaatkan akibat kendala faktor lokasi maupun faktor musim. Konduktivitas hidrolik, secara simbolis direpresentasikan sebagai K, adalah properti tumbuhan vaskular, tanah dan batuan, yang menggambarkan kemudahan suatu fluida dapat bergerak melalui ruang pori atau retakan.

Aliran tanah dalam keadaan sebenarnya tidak berubah, aliran tersebut dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hidrolika yang telah tersusun baik terhadap aliran air tanah lewat akuiferm yang pada umumnya merupakan sebagai media aliran dapat diberlakukan hokum Darcy (Henry Darcy, 1999). Pergerakan air tanah dapat diketahui dengan hukum Darcy sebagai berikut :

𝑉 = 𝐾𝑖 = KΔh/L ... (8) Sehingga debit air tanah :

Dimana :

V = kecepatan aliran air dalam ekifer (m/s) K = Hydraulic conductivity (cm/s)

I = Gradien hidraulik searah aliran

Δh= Tinggi tekan piezometrik (potential head) = h1=h2

L= Jarak titik tinjauan

Q=Debit aliran melalui akifer (m3/det) A= Luas Penampang (m2)

Aliran air tanah adalah aliran yang terjadi di bawah permukaan air tanah ke elevasi yang lebih rendah yang akhirnya menuju sungai atau langsung ke laut (Asdak, 2010).

Air tanah mengalir dari titik berenergi potensial tinggi ke arah titik berenergi potensial lebih rendah, antara titik-titik yang berenergi potensial sama tidak terdapat pengaliran air tanah (Usmar dkk, 2006).

D. Teori Intensitas Curah Hujan 1. Pengertian Intensitas Curah Hujan

Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari alam yang terdapat di atmosfer. Pukulan butir-butir hujan pada permukaan tanah yang terbuka menghancurkan dan mendispersikan agregat tanah yang mengakibatkan penyumbatan pori pada permukaan tanah (Sumber: Rimbakita).

Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, run off dan infiltrasi Intensitas curah hujan

adalah besarnya jumlah hujan yang turun yang dinyatakan dalam tinggi curah hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Besarnya intensitas hujan berbeda-beda, tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya.

Intensitas curah hujan ialah jumlah curah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu, yang terjadi pada satu kurun waktu air hujan terkonsentrasi (Wesli, 2008). Besarnya intensitas curah hujan berbeda-beda tergantung lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya. Intensitas curah hujan yang tinggi umumnya berlangsung dengan durasi yang singkat atau pendek dan meliputi daerah yang tidak luas. Hujan yang meliputi daerah luas, jarang sekali dengan intensitas tinggi, tetapi dapat berlangsung dengan durasi cukup lama. Kombinasi dari intensitas hujan yang tinggi dengan durasi panjang jarang terjadi, tetapi apabila terjadi berarti sejumlah besar volume air bagaikan ditumpahkan dari langit (Suroso, 2006).

Intensitas curah hujan adalah besarnya jumlah hujan yang turun yang dinyatakan dalam tinggi curah hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Besarnya intensitas hujan berbeda-beda, tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya (Fakhli, 2014).

2. Mekanisme Proses Terjadinya Intensitas Curah Hujan

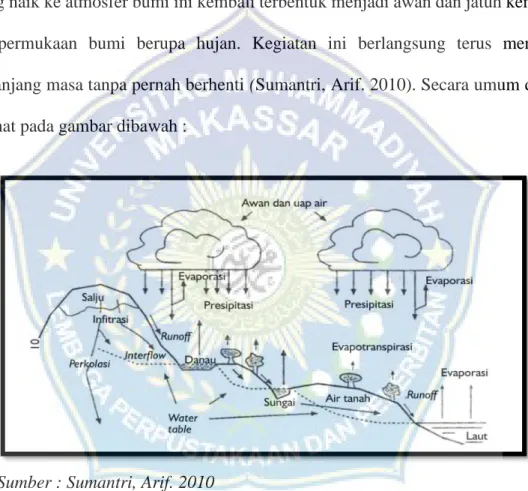

Hidrologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang masalah teknis keairan, bersamaan dengan persediaan dan peredaran sirkulasinya. Objek hidrologi meliputi aspek presipitasi, evaporasi dan transpirasi aliran permukaan dan air tanah. Secara umum, pergerakan air di alam terdiri dari beberapa peristiwa (Sumantri, Arif. 2010), yaitu:

1. Penguapan air (evaporasi), 2. Pembentukan awan (kondensasi), 3. Jatuhnya air ke bumi (presipitasi) dan

4. Aliran air pada permukaan bumi dan di dalam tanah.

Unsur-unsur hujan yang harus diperhatikan dalam mempelajari curah hujan ialah jumlah curah hujan, dan intensitas atau kekuatan tetesan hujan. Lingkungan air disebut sebagai hidrosfer yang erat kaitannya dengan berlangsungnya kebutuahan air secara kualitatif dan kuantitatif. Sekalipun air jumlahnya relatif konstan, tidak diam, bersikulasi akibat pengaruh cuaca, sehingga terjadi suatu siklus yang disebut siklus hidrologi (Sumantri, Arif. 2010).

Sumantri, Arif (2010) menyatakan bahwa Air di bumi mengalami sirkulasi yang terjadi terus-menerus sepanjang masa. Menguap, mengembun, dan mengalir. Air menguap ke udara dari permukaan bumi berubah menjadi awan setelah melalui beberapa proses, kemudian jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, baik hujan air maupun hujan es atau salju.

Air hujan yang jatuh di permukaan bumi, sebagian masuk ke dalam tanah, sebagian lainnya masuk mengisi lekuk-lekuk permukaan tanah, mengalir ke daerah-daerah yang rendah dan kemudian masuk ke sungai kemudian bermuara ke laut (Sumantri, Arif. 2010).

Sebagian air yang masuk ke dalam tanah keluar memasuki sungai kemudian mengalir ke laut. Akan tetapi, sebagian besar tersimpan di dalam tanah sebagai air tanah, dan dalam jangka waktu yang lama air yang terimpan dalam tanah keluar

sedikit demi sedikit ke daerah yang rendah di permukaan tanah (Sumantri, Arif. 2010).

Sementara itu butir-butir air yang mengalir di permukaan tanah, yaitu air yang tidak sampai masuk ke dalam tanah, tidak seluruhnya mengalir sampai ke laut. Dalam perjalanannya menuju laut sebagian menguap kembali ke udara. Uap air yang naik ke atmosfer bumi ini kembali terbentuk menjadi awan dan jatuh kembali ke permukaan bumi berupa hujan. Kegiatan ini berlangsung terus menerus sepanjang masa tanpa pernah berhenti (Sumantri, Arif. 2010). Secara umum dapat dilihat pada gambar dibawah :

Sumber : Sumantri, Arif. 2010

Gambar 6 Siklus hidrologi (Proses terjadinya hujan)

Menurut Sumantri, Arif (2010) Proses mengembunnya uap air menjadi hujan dan jatuh menuju bumi ini dinamakan presipitasi (precipitation). Proses menguapnya air dari daratan dan lautan menuju atmosfer bumi dinamakan evaporasi (evaporation), dan proses menguapnya air dari tanaman disebut

transpirasi (transpiration), keduanya secara bersama-sama disebut evapotranspirasi.

Adapun proses masuknya air ke dalam tanah yang menyusup melalui pori-pori tanah dinamakan infiltrasi (infiltration) atau perkolasi (percolation). Aliran air di permukaan bumi dari daratan ke sungai kemudian akhirnya ke laut dinamakan aliran permukaan (surface stream flow) (Sumantri, Arif. 2010).

Aliran air yang masuk ke dalam tanah tapi kemudian segera kembali keluar dan menuju sungai disebut aliran intra (inter flow). Air yang tersimpan di dalam tanah atau di antara lapisan-lapisan tanah dinamakan air tanah (ground water). Secara keseluruhan, sirkulasi air yang berlangsung di bumi ini mencakup semua proses tadi dan disebut daur hidrologi (hidrological cycle) ( Sumantri, Arif. 2010)

3. Curah Hujan Rencana

Curah hujan sering disebut dengan presipitasi yang juga diartikan sebagai jumlah air hujan yang turun pada wilayah tertentu dan pada kurun waktu tertentu. Jumlah curah hujan adalah volume air yang terkumpul pada permukaan bidang datar pada periode tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan serta tahunan (Sumber: Rimbakita).

Curah hujan rencana maksimum dengan periode ulang tertentu dapat ditentukan dengan cara menganalisis data curah hujan harian maksimum. Curah hujan rencana tersebut dipergunakan untuk menentukan debit rencana dengan periode ulang tertentu yang sesuai dengan kondisi sebenarnya .

Hujan rencana adalah hujan harian maksimum yang akan digunakan untuk menghitung intensitas hujan (Anonymous. 2013). Untuk mendapatkan curah hujan

rancangan (Rt) dilakukan melalui analisa frekuensi, antara lain metode distribusi Normal, Log Normal, Gumbel dan Log Pearson tipe III (Soemarto C. D.,1995).

Gaya pukulan curah hujan/butiran hujan terhadap permukaan akan mengurangi debit resapan air hujan.akibat jatuhnya tersebut butir butir tanah yang lebih halus dilapisan permukaan tanah akan terpancar dan masuk kedalam ruang ruang antar butir butir tanah, sehingga terjadi efek pemampatan. Permukaan tanah yang terdiri atas lapisan yang bercampur tanah liat akan menjadi kedap air karena dimampatkan oleh pukulan butir butir hujan tersebut. Tapi tanah pasiran tanpa campuran bahan bahan lain tidak akan dipengaruhi oleh gaya pukulan partikel butir hujan.

E. Parameter Infiltrasi 1) Pengertian Infiltrasi

Istilah infilrasi secara spesifik merujuk pada peristiwa masuknya air ke dalam permukaan tanah. Infiltrasi merupakan satu-satunya sumber kelembaban tanah untuk keperluan pertumbuan tanaman dan untuk memasok air tanah. Melalui infiltrasi, permukaan tanah membagi air hujan menjadi aliran permukaan, kelembaban tanah dan air tanah (Schwab et al. 1996).

Infiltrasi adalah meresapnya air permukaan ke dalam tanah. Kecepatan infiltrasi yang tinggi terjadi pda waktu permulaan hujan karena tanah (soil) belum jenuh air (saturated), terutama setelah musim kemarau yang panjang. Penutupan lahan (land coverage) yang berupa vegetasi akan menghambat aliran permukaan sehingga memungkinkan air untuk berinfiltrasi dan juga sistem akar tanaman

membuat air lebih mudah meresap ke dalam tanah. Kecepatan infiltrasi cenderung menurun secara eksponensial (Horton, 1933).

2) Pengertian Laju Infiltrasi

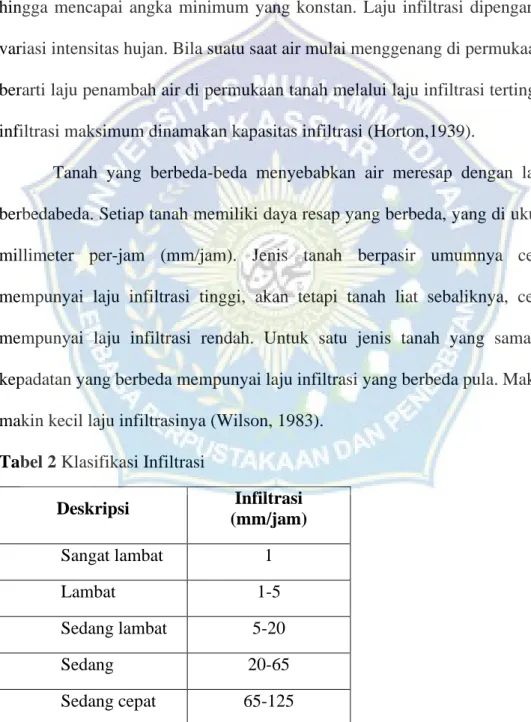

Laju infiltrasi adalah banyak air pada satuan waktu yang masuk melalui permukaan tanah. Laju infiltrasi terbesar pada saat permulaan hujan dan menurun hingga mencapai angka minimum yang konstan. Laju infiltrasi dipengaruhi oleh variasi intensitas hujan. Bila suatu saat air mulai menggenang di permukaan tanah, berarti laju penambah air di permukaan tanah melalui laju infiltrasi tertinggi. Laju infiltrasi maksimum dinamakan kapasitas infiltrasi (Horton,1939).

Tanah yang berbeda-beda menyebabkan air meresap dengan laju yang berbedabeda. Setiap tanah memiliki daya resap yang berbeda, yang di ukur dalam millimeter per-jam (mm/jam). Jenis tanah berpasir umumnya cenderung mempunyai laju infiltrasi tinggi, akan tetapi tanah liat sebaliknya, cenderung mempunyai laju infiltrasi rendah. Untuk satu jenis tanah yang sama dengan kepadatan yang berbeda mempunyai laju infiltrasi yang berbeda pula. Makin padat makin kecil laju infiltrasinya (Wilson, 1983).

Tabel 2 Klasifikasi Infiltrasi

Deskripsi Infiltrasi (mm/jam) Sangat lambat 1 Lambat 1-5 Sedang lambat 5-20 Sedang 20-65 Sedang cepat 65-125

Cepat 125-250

Sangat cepat 250

Sumber : (Lee, 1990)

3) Pengertian Kapasitas Infiltrasi

Kapasitas infiltrasi adalah suatu sifat yang dinamis yang dapat berubah secara nyata selama kejadian hujan badai tertentu, sebagai reaksi terhadap perubahanperubahan musiman dalam air tanah, suhu, dan penutupan vegetasi, maupun sebagai akibat kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan. Apabila aliran kapasitas infiltrasi semakin besar, maka aliran air di permukaan tanah semakin berkurang. Sebaliknya, semakin kecil kapasitas infiltrasi yang disebabkan banyaknya pori tanah yang tersumbat, maka aliran air permukaan bertambah atau meningkat (Kartasapoetra, 1989).

Kapasitas infiltrasi merupakan suatu sifat dinamis, kapasitas tersebut paling besar bila curah hujan mulai, dan menurun secara progresif bila koloid-koloid tanah mengembang dan mengurangi ukuran pori-pori. Pada tingkattingkat kandungan air tanah yang sangat tinggi, infiltrasi dapat dihambat dengan adanya udara di dalam tanah karena udara tersebut akan sulit keluar untuk menciptakan ruang bagi air tambahan (Lee, 1990).

F. Pengertian Variabel Penelitian 1. Penelitian

Penelitian adalah suatu cara sistematik untuk maksud meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang dapat di sampaikan (dikomunikasikan) dan diuji (diverifikasi) oleh peneliti lain. (Fellin, Tripodi dan Meyer, 1996).

Penelitian dilakukan memiliki tujuan umum untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang sedang diteliti. Namun bukan hanya satu, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, yaitu:

1. Mendapatkan informasi baru

Informasi baru didapatkan oleh peneliti ketika sedang mengumpulkan data atau fakta-fakta guna menyimpulkan sesuatu pada penelitiannya. Informasi baru ini juga bisa berbentuk teori yang muncul sebagai kesimpulan penelitian yang sebelumnya belum pernah disimpulkan atau diperoleh oleh peneliti lain. 2. Mengembangkan dan menjelaskan

Bertujuan untuk menjelaskan dan mengembangkan teori-teori yang ditemukan berdasarkan teori atau literatur yang sesuai sehingga penelitian yang dilakukan dapat dikembangkan.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu Experimental Research. Penelitian eksperimen merupakan suatu penelitian yang digunakan Untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak pada suatu keadaan yang di control secara ketat maka kita memerlukan perlakuan (treatment) pada kondisi tersebut dan hal inilah yang dilakukan pada penelitian eksperimen. Sehingga penelitian eksperimen dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiono : 2010).

Menurut Solso & MacLin (2002), penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang di dalamnya ditemukan minimal satu variabel yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab-akibat. Oleh karena itu, penelitian eksperimen

erat kaitanya dalam menguji suatu hipotesis dalam rangka mencari pengaruh, hubungan, maupun perbedaan perubahan terhadap kelompok yang dikenakan perlakuan.

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. (Sugiyono, 2013).

Ada beberapa macam variabel dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan terikat, dimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Variable Independen ( Variabel Bebas )

Variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat ( dependen ), variabel independen disebut juga dengan variabel perlakukan, kausa, risiko, variabel stimulus, antecedent, variabel pengaruh, treatment dan variabel bebas. Dapat dikatakan variabel bebas karena dapat mempengaruhi variabel lainnya.

2. Variabel Despenden ( Variabel Terikat )

Variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel bebas, dikatakan sebagai variabel terikat karena variabel terikat dipengaruhi oleh variabel independen (variabel bebas). Variabel despenden disebut juga dengan variabel terikat, variabel output, konsekuaen, Variabel tergantung, kriteria, variabel terpengaruh dan variabel efek

32 BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental model (Experimental Research ). Penelitian eksperimental adalah suatu penelitian yang didalamnya ditemukan minimal satu variable yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab-akibat.

Penelitian ini akan menggunakan model penelitian eksperimental tentang “Analisis Hubungan Antara Angka Pori (e) Dengan Kecepatan Rembesan Aliran Air Pada Tanah Granuler dengan motode simulasi (uji laboratorium)” dengan menggunakan hujan buatan dari alat simulasi yang telah didesain dan dibuat khusus (specific equipment).

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada dua lokasi yaitu pengujian karakteristik tanah di laboratorium Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, dan pengujian model dilakukan di jalan Poros Malino, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

C. Variabel Penelitian

Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1) Variabel Bebas (Independent Variable)

Variable bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable terikat (independent variable). Variable bebas pada penelitian ini, yaitu :

a. Jenis tanah

2) Variabel Terikat (Dependent\Variable)

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas Variabel terikat pada penelitian ini, yaitu :

a. Angka Pori

b. Kecepatan Rembesan aliran

3) Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini dapat digambar dengan sketsa sebagai berikut :

Gambar 7 Skema Hubungan Variabel Penelitian D. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang divariasikan dan diamati, antara lain:

Jenis Tanah

Angka Pori

Kecepatan Rembesan Aliran

1. Jenis Tanah 2. Angka Pori

3. Kecepatan Rembesan Aliran Air

Koefisien Rembesan (k) dalam laboraturium dapat ditentukan sebagai berikut : Permeability → kemampuan tanah untuk dapat dirembesi oleh air

Seepage → proses dimana air dapat mengalir melalui ruang pori. Yang perlu diperhatikan :

a. Banyaknya air yang akan merembes

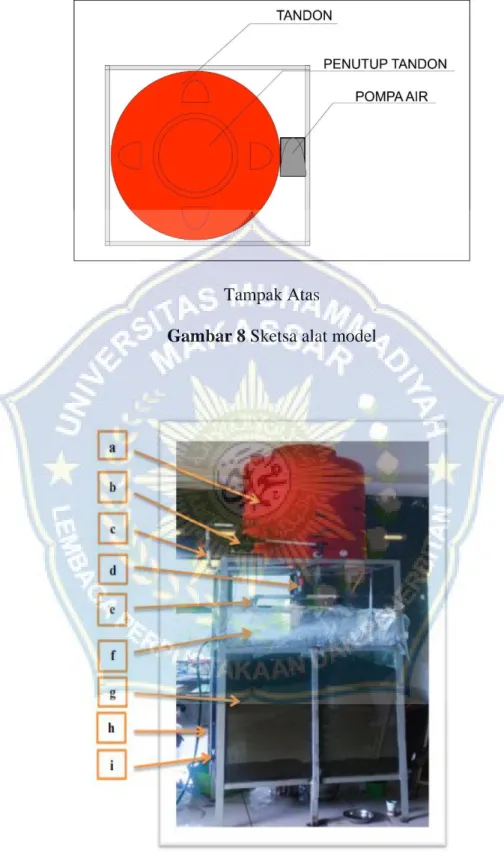

E. RancanganPenelitian 1. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan alat simulasi hujan yang terdapat di laboratorium Hidrologi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tampak Atas

Gambar 8 Sketsa alat model

a. Bak air kapasitas 600 L b. Mesin air

c. Pipa PVC d. Keran air

e. Sprayer (Pipa semprot) f. Gorden plastik

g. Bak kaca transparan h. Mistar ukur

i. Batu pori

2. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini a. Satu set saringan (ayakan)

b. Stopwatch untuk mengukur durasi hujan c. Tabel isian data dan alat tulis

d. Kamera untuk dokumentasi dalam penelitian

e. Berbagai alat pendukung lain yang dibutuhkan dalam penelitian 3. T anah : jenis tanah yang digunakan adalah tanah Granuler

4. Air : jenis air yang digunakan dalam penelitian ini adalah air yang tidak terkontamidasi dengan air limbah, untuk membuat hujan buatan dengan menggunakan alat simulasi hujan.

2. Prosedur Pengujian

Adapun prosedur pengujian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan untuk mengantisipasi segala keadaan yang berkaitan dengan prosedur penelitian, seperti:

1) Pembersihan alat

2) Pengecekan alat dan bahan yang akan diuji 3) Persiapan perangkat instrument yang dibutuhkan

4) Persiapan personil pengamatan serta persatuan persepsi dalam melakukan tindakan pengujian, pengamatan dan pengambilan data.

b. Tahap penentuan dan pemeriksaan media tanah

Penentuan jenis tanah dengan melakukan uji karakteristik tanah sesuai dengan tanah yang akan di amati yaitu,tanah Granuler. Setelah pengambilan sampel tanah , tanah tersebut terlebih dahulu dijemur dibawah sinar matahari sampai kering, setelah tanah dalam keadaan kering kemudian tanah tersebut disaring dengan nomor ayakan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, agar mendapatkan kondisi tanah yang bagus untuk dilakukan penelitian pada alat simulasi hujan.

Karakteristik tanah yang diujikan dalam penelitian ini diantaranya, yaitu: 1) Pengujian analisa saringan,

c. Prosedur Perakitan

1) Menyediakan beberapa besi siku dan besi hollow yang akan digunakan untuk membuat struktur rangka alat penelitian dengan model persegi panjang yang berukuran panjang 110 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 200 cm. 2) Memasang bak kaca dengan ketebalan 12 mm disetiap sisi yang telah diukur sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, yang terdiri atas dua bilik yakni

bilik pertama untuk bak tanah, dan bilik kedua untuk bak pengamatan genangan air.

3) Memasang tiga batu pori antara bak tanah yang dimaksudkan untuk mengalirkan air tanah kedalam bak pengamatan.

4) Memasang mistar ukur disisi depan dan sisi belakang alat untuk mengetahui frluktuasi muka air tanah, kedalaman infiltrasi dan ketinggian tekanan kapiler.

5) Memasang alat hujan buatan yang terdiri dari pvc, stop keran, dan nozzle sebanyak 5 unit.

6) Memasang mesin air untuk membantu mengalirkan hujan buatan secara konstan.

7) Memasang bak air (tendon) untuk menampung air untuk mensimulasikan hujan buatan sesuai kebutuhan pengujian

d. Kalibrasi Alat

Sebelum prosedur pengujian model simulasi hujan perlu dilakukan kalibrasi alat terlebih dahulu. Alat simulai hujan disesuaikan dengan intensitas curah hujan

e. Running Test

Sebelum prosedur pengujian model alat simulasi hujan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pemadatan tanah pada bak uji. Adapun tinggi sampel yang di rencanakan sekitar 80 cm.

1) Tanah yang sudah kering dimasukkan kedalam bak tanah dengan ketebalan lapisan tanah sekitar 80 cm.

2) Tanah yang telah dimasukkan kedalam bak tanah kemudian dikondisikan untuk mendeteksi kondisi lapangan.

3) Pengambilan data angka pori dilakukan sebelum dan setelah tanah dihujani.

4) Pengambilan data rembesan aliran air dilakukan sebelum dihujani bak air tanah diisi setinggi 20cm

5) Mengamati dan mengukur kecepatan rembesan horizontal sebelum dihujani

6) Mengamati dan mengukur kecepatan rembesan vertikal setelah dihujani.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri atas beberapa macam, antara lain:

1. Data pra kondisi (pre test), yaitu parameter media (tanah) antara lain: ukuran partikel (grain size), angka pori (e), kadar air (w). Pengambilan data tersebut dilakukan setelah pemadatan lapisan tanah (media), dan sebelum pemberian air genangan di dasar lapisan.

2. Data preliminary test, antara lain: pengambilan data kecepatan rembesan Yaitu v = 𝑠 𝑡 ... (13) Dimana : V = kecepatan s = jarak (cm) t = waktu (menit)

Pengambilan data tersebut dilakukan setelah pemberian air genangan di dasar lapisan, dan diamati sampai rembesan alirannya ke ujung.

3. Data pengamatan hasil pengujian (main test), antara lain: angka pori, kecepatan rembesan aliran air, kedalaman infiltrasi. Pengambilan data tersebut dilakukan pada setiap tahap sebelum dihujani dan saat dihujani.

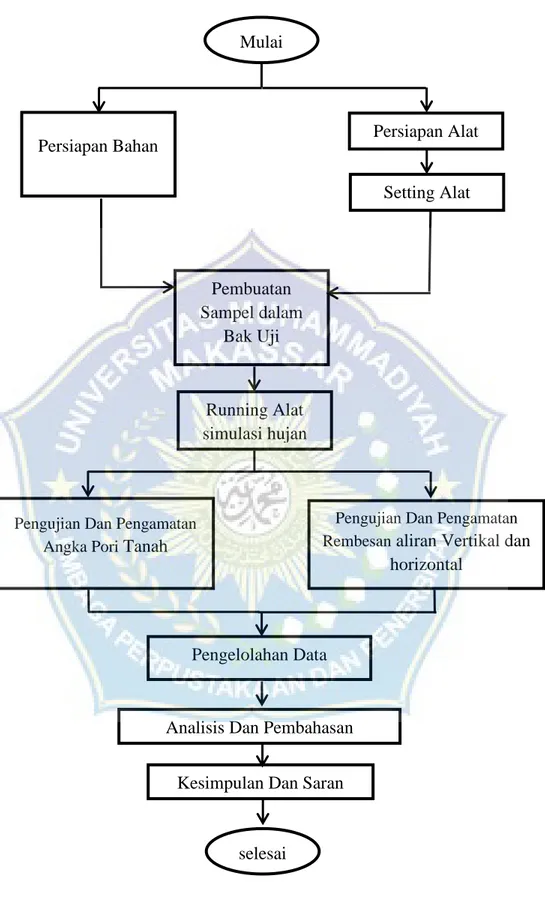

Gambar 10. Flow chart Mulai

Persiapan Bahan Persiapan Alat

Setting Alat Pembuatan Sampel dalam Bak Uji Running Alat simulasi hujan

Pengujian Dan Pengamatan Angka Pori Tanah

Pengujian Dan Pengamatan Rembesan aliran Vertikal dan

horizontal

Pengelolahan Data

Analisis Dan Pembahasan Kesimpulan Dan Saran

43

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil pengamatan dengan menggunakan alat simulasi hujan buatan dimana menggunakan lima jenis sampel tanah (pasir halus,sedang halus,sedang,sedang kasar,kasar) terhadap perubahan angka pori dan kecepatan rembesan didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Karakteristik Tanah

Berdasarkan hasil pengamatan sampel tanah pada laboratorium Teknik sipil Universitas Muhammadiyah Makassar, didapatkan hasil klasifikasi tanah Pasir yaitu pasir halus, sedang halus, sedang, sedang kasar, kasar dengan data hasil analisa saringan sebagai berikut :

a. Pasir Halus

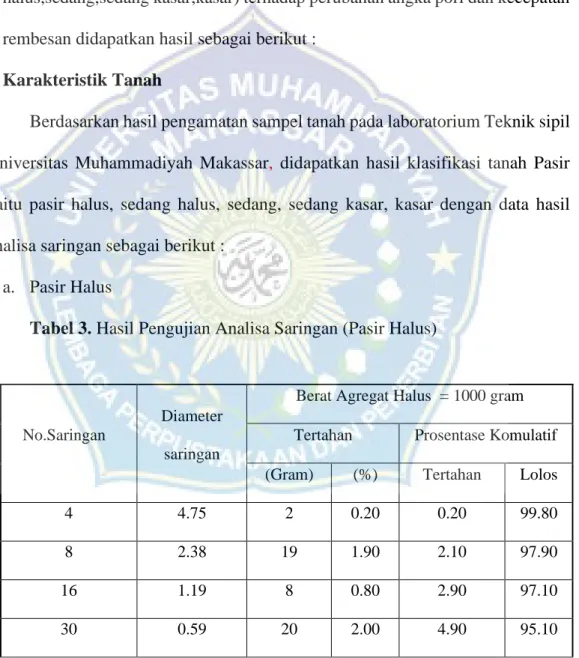

Tabel 3. Hasil Pengujian Analisa Saringan (Pasir Halus)

No.Saringan

Diameter saringan

Berat Agregat Halus = 1000 gram Tertahan Prosentase Komulatif (Gram) (%) Tertahan Lolos

4 4.75 2 0.20 0.20 99.80

8 2.38 19 1.90 2.10 97.90

16 1.19 8 0.80 2.90 97.10

Dari hasil pengujian analisa saringan pada Tabel 3 Menunjukkan bahwa : 1. Pada saringan nomor 4, 8, dan 16 dikategorikan sebagai pasir kasar dengan

berat 29 (gram) atau 2,9 % dari total sampel pengamatan.

2. Pada saringan nomor 30, 40, 50, dan 60 dikategorikan sebagai pasir sedang dengan berat 79 (gram) atau 7,9 % dari total sampel pengamatan.

3. Pada saringan nomor 100 dan 200 dikategorikan sebagai halus dengan berat 836 (gram) atau 83,6 % dari total sampel pengamatan.

4. Material pada pan yaitu material yang lolos saringan nomor 200 yang dikategorikan pasir halus dengan berat 56 (gram) atau 5,6 % dari total sampel pengamatan. 40 0.425 30 3.00 7.90 92.10 50 0.297 18 1.80 9.70 90.30 60 0.25 11 1.10 10.80 89.20 100 0.149 781 78.10 88.90 11.10 200 0.074 55 5.50 94.40 5.60 PAN 56 5.60 100.00 0.00 Jumlah 1000

Gambar 11 Grafik Distribusi Butir Analisa Saringan (Pasir Halus) Berdasarkan hasil pengujian Analisa Saringan yang terdapat pada Gambar 11. menunjukkan bahwa jumlah persentase dengan menggunakan berbagai ukuran saringan kita dapat membedakan fraksi pasir kasar, sedang dan halus. Fraksi pasir kasar sebanyak 2,9 %, fraksi pasir sedang sebanyak 7,9 % dan fraksi pasir halus sebanyak 89,2 %.

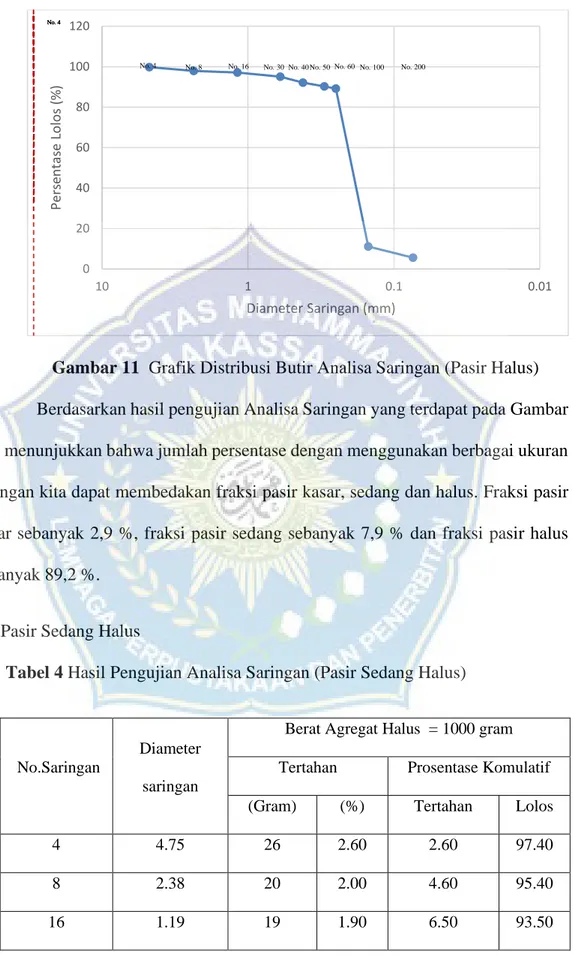

b. Pasir Sedang Halus

Tabel 4 Hasil Pengujian Analisa Saringan (Pasir Sedang Halus)

No.Saringan

Diameter saringan

Berat Agregat Halus = 1000 gram Tertahan Prosentase Komulatif (Gram) (%) Tertahan Lolos

4 4.75 26 2.60 2.60 97.40 8 2.38 20 2.00 4.60 95.40 16 1.19 19 1.90 6.50 93.50 0 20 40 60 80 100 120 0.01 0.1 1 10 Pers en ta se Lo los (% ) Diameter Saringan (mm) No. 200 No. 100 No. 60 No. 4 No. 4 No. 4 No. 4

No.Saringan

Diameter saringan

Berat Agregat Halus = 1000 gram Tertahan Prosentase Komulatif (Gram) (%) Tertahan Lolos

30 0.59 11 1.10 7.60 92.40 40 0.425 91 9.10 16.70 83.30 50 0.297 388 38.80 55.50 44.50 60 0.25 112 11.20 66.70 33.30 100 0.149 295 29.50 96.20 3.80 200 0.074 20 2.00 98.20 1.80 PAN 18 1.80 100.00 0.00 Jumlah 1000

Dari hasil pengujian analisa saringan pada Tabel 4 Menunjukkan bahwa :

1. Pada saringan nomor 4, 8, dan 16 dikategorikan sebagai pasir kasar dengan berat 65 (gram) atau 6,5 % dari total sampel pengamatan.

2. Pada saringan nomor 30, 40, 50, dan 60 dikategorikan sebagai pasir sedang dengan berat 611 (gram) atau 61,1 % dari total sampel pengamatan.

3. Pada saringan nomor 100 dan 200 dikategorikan sebagai halus dengan berat 315 (gram) atau 31,5% dari total sampel pengamatan.

4. Material pada pan yaitu material yang lolos saringan nomor 200 yang dikategorikan pasir halus dengan berat 18 (gram) atau 1,8 % dari total sampel pengamatan.

Gambar 12 Grafik Distribusi Butir Analisa Saringan (Pasir Sedang Halus) Berdasarkan hasil pengujian Analisa Saringan yang terdapat pada Gambar 12 menunjukkan bahwa jumlah persentase dengan menggunakan berbagai ukuran saringan kita dapat membedakan fraksi kasar, sedang dan halus. Fraksi pasir kasar sebanyak 6,5 %, fraksi pasir sedang sedang sebanyak 61,1 % dan fraksi pasir halus sebanyak 31,5%.

c. Pasir Sedang

Table 5 Hasil Pengujian Analisa Saringan (Pasir Sedang)

No. Saringan Diameter saringan Berat Agregat Halus = 1000.00 Gr

Tertahan Prosentase Komulatif (Gram) (%) Tertahan Lolos

4 4.75 0 0.00 0.00 100.00 8 2.36 0 0.00 0.00 100.00 16 1.18 5 0.50 0.50 99.50 0 20 40 60 80 100 120 0.01 0.1 1 10 Pe rse n tase Lo lo s (% ) Diameter Saringan (mm) No. 200 No. 100 No. 60 No. 4 No. 4 No. 4 No. 4

No. Saringan Diameter saringan Berat Agregat Halus = 1000.00 Gr

Tertahan Prosentase Komulatif (Gram) (%) Tertahan Lolos

30 0.60 14 1.40 1.90 98.10 40 0.42 297 29.70 31.60 68.40 50 0.30 415 41.50 73.10 26.90 60 0.25 24 2.40 75.50 24.50 100 0.15 205 20.50 96.00 4.00 200 0.075 12 1.20 97.20 2.80 PAN 28 2.80 100.00 0.00 Jumlah 1000

Dari hasil pengujian analisa saringan pada Tabel 5. Menunjukkan bahwa :

1. Pada saringan nomor 4, 8, dan 16 dikategorikan sebagai pasir kasar dengan berat 5 (gram) atau 0,5 % dari total sampel pengamatan.

2. Pada saringan nomor 30, 40, 50 dan 60 dikategorikan sebagai pasir sedang dengan berat 750 (gram) atau 75,0 % dari total sampel pengamatan

3. Pada saringan nomor 100 dan 200 dikategorikan sebagai pasir halus dengan berat 217 (gram) atau 21,7% dari total sampel pengamatan.

4. Material pada pan yaitu material yang lolos saringan nomor 200 yang dikategorikan sebagai pasir halus dengan berat 28 (gram) atau 2,8 % dari total sampel pengamatan.

Gambar 13. Grafik Distribusi Butir Analisa Saringan (Pasir Sedang) Berdasarkan hasil pengujian Analisa Saringan yang terdapat pada Gambar 13 menunjukkan bahwa jumlah persentase dengan menggunakan berbagai ukuran saringan kita dapat membedakan fraksi pasir kasar, sedang dan halus. Fraksi pasir kasar sebanyak 0,5%, fraksi pasir sedang sedang sebanyak 75,0 % dan fraksi pasir halus sebanyak 23,5%.

d. Pasir Sedang Kasar

Table 6 Hasil Pengujian Analisa Saringan (Pasir Sedang Kasar)

No.Saringan

Diameter saringan

Berat Agregat Halus = 1000 gram Tertahan Prosentase Komulatif (Gram) (%) Tertahan Lolos

4 4.75 57 5.70 5.70 94.30 8 2.35 264 26.40 32.10 67.90 16 1.18 186 18.60 50.70 49.30 30 0.6 115 11.50 62.20 37.80 0 20 40 60 80 100 120 0.01 0.1 1 10 Per sen tase Lo lo s (% ) Diameter Saringan (mm) No. 200 No. 100 No. 60 No. 4 No. 4 No. 4 No. 4

No.Saringan

Diameter saringan

Berat Agregat Halus = 1000 gram Tertahan Prosentase Komulatif (Gram) (%) Tertahan Lolos

40 0.42 168 16.80 79.00 21.00 50 0.3 91 9.10 88.10 11.90 60 0.25 20 2.00 90.10 9.90 100 0.15 64 6.40 96.50 3.50 200 0.074 23 2.30 98.80 1.20 PAN 12 1.20 100.00 0.00 Jumlah 1000

Dari hasil pengujian analisa saringan pada Tabel 6 Menunjukkan bahwa : 1. Pada saringan nomor 4, 8, dan 16 dikategorikan sebagai pasir kasar dengan

berat 507 (gram) atau 50,7 % dari total sampel pengamatan.

2. Pada saringan nomor 30, 40, 50 dan 60 dikategorikan sebagai pasir sedang dengan berat 394 (gram) atau 39,4 % dari total sampel pengamatan

3. Pada saringan nomor 100 dan 200 dikategorikan sebagai pasir halus dengan berat 87 (gram) atau 8,7% dari total sampel pengamatan.

4. Material pada pan yaitu material yang lolos saringan nomor 200 yang dikategorikan sebagai pasir halus dengan berat 12 (gram) atau 1,2 % dari total sampel pengamatan.

Gambar 14 Grafik Distribusi Butir Analisa Saringan (Pasir Sedang Kasar) Berdasarkan hasil pengujian Analisa Saringan yang terdapat pada Gambar 14. menunjukkan bahwa jumlah persentase dengan menggunakan berbagai ukuran saringan kita dapat membedakan fraksi pasir kasar, sedang dan halus. Fraksi pasir kasar sebanyak 50,7 %, fraksi pasir sedang sedang sebanyak 39,4 % dan fraksi pasir halus sebanyak 9,9%.

e. Pasir Kasar

Table 7 Hasil Pengujian Analisa Saringan (Pasir Kasar)

No.Saringan

Diameter saringan

Berat Agregat Halus = 1000 gram Tertahan Prosentase Komulatif (Gram) (%) Tertahan Lolos

4 4.75 50 0.00 0.00 100.00 8 2.36 245 0.00 0.00 100.00 16 1.18 242 0.50 0.50 99.50 30 0.60 133 1.40 1.90 98.10 0 20 40 60 80 100 0.01 0.1 1 10 Per sen tase Lo lo s (% ) Diameter Saringan (mm) No. 200 No. 100 No. 60 No. 4 No. 4 No. 4 No. 4