1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jerawat adalah penyakit kulit akibat peradangan dari folikel pilosebasea yang ditandai dengan erupsi komedo, papul, pustul, nodus, dan kista pada tempat muka, leher, lengan atas, dada, dan punggung (Wasitaatmadja, 1997). Jerawat dapat terjadi pada usia muda atau tua dan sangat dirisaukan karena dapat mengurangi kepercayaan diri penderita (Klaus, 2005; Lachman dkk., 1994). Peradangan yang terjadi disebabkan oleh adanya bakteri, salah satu bakteri penyebab infeksi sekunder pada jerawat adalah Staphylococcus aureus (Mitsui, 1997).

Obat jerawat yang banyak beredar di pasaran mengandung bahan keratolitik dan abrasif yang dapat menutup pori-pori kulit sehingga merangsang aktivitas kelenjar sebasea (Tjekyan, 2008). Maka dari itu, perlu dikembangkan alternatif bahan alam untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Obat sediaan antijerawat telah banyak beredar baik dalam bentuk gel, krim, dan losio. Akan tetapi bentuk gel lebih banyak dipilih karena pelarut yang digunakan dalam gel adalah pelarut polar sehingga mudah dibersihkan dari permukaan kulit dan tidak mengandung minyak yang dapat memperparah jerawat (Ansel, 1989). Salah satu basis gel yang digunakan adalah karbopol. Karbopol sering digunakan dalam formulasi sediaan cair semipadat karena memiliki nilai viskositas yang tinggi dan merupakan bahan pengental yang baik sehingga dapat

menghasilkan gel yang baik (Mulyono dan Suseno, 2010). Selain itu, sediaan topikal yang menggunakan karbopol memiliki konsistensi dan pelepasan zat aktif yang lebih baik daripada basis gel lainnya (Najmudin dkk., 2010).

Salah satu tanaman yang dikenal mempunyai sifat antibakteri yaitu buah mengkudu (Morinda citrifolia L.). Kandungan kimia dalam buah mengkudu diantaranya adalah flavonoid dan antrakuinon, yang telah terbukti mampu menekan pertumbuhan bakteri, salah satunya adalah Staphylococcus aureus (Waha, 2000). Berdasarkan informasi tersebut, akan dilakukan penelitian untuk formulasi sediaan gel antijerawat dari ekstrak buah mengkudu serta dengan variasi basis gel karbopol untuk mengetahui pengaruhnya terhadap sifat fisik gel.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh variasi kadar karbopol terhadap sifat fisik gel ekstrak etanolik buah mengkudu?

2. Bagaimanakah pengaruh variasi kadar karbopol terhadap aktivitas antibakteri gel ekstrak etanolik buah mengkudu?

C. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu informasi tentang manfaat gel esktrak etanolik buah mengkudu sebagai antijerawat. Terutama dalam hal pemilihan metode ekstraksi, pembuatan ekstrak etanolik buah mengkudu dan formulasi gel esktrak buah mengkudu menggunakan variasi basis gel karbopol.

D. Pentingnya Penelitian

1. Mengetahui pengaruh variasi karbopol terhadap sifat fisik gel ekstrak etanolik buah mengkudu.

2. Mengetahui pengaruh variasi kadar karbopol terhadap aktivitas antibakteri gel ekstrak etanolik buah mengkudu.

E. Tinjauan Pustaka 1. Mengkudu a. Klasifikasi ilmiah Divisi : Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledoneae Subkelas : Sympetalae Bangsa : Rubiales Suku : Rubiaceae Marga : Morinda

Jenis : Morinda citrifolia L. (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991)

b. Deskripsi

Buah mengkudu berbentuk bulat lonjong sekitar 5-10 cm. Permukaan buah tidak rata atau benjol-benjol, berwarna hijau ketika mentah dan berwarna kuning / pucat kotor ketika buah telah matang, daging buahnya tebal dan banyak mengandung air. Buahnya berbau menyengat dan bijinya berwarna cokelat kehitaman (Wijayakusuma, 2001). Tanaman mengkudu berbuah sepanjang tahun. Mudah tumbuh pada berbagai tipe lahan, dengan daerah penyebaran dari dataran rendah hingga ketinggian 1500 dpl (Djauhariya dkk., 2006).

c. Kandungan kimia

Bagian dari tanaman mengkudu memiliki kandungan kimia yang berbeda. Kulit akar mengkudu mengandung morindin, morindon, dan soranjidol. Daun dan buah mengkudu secara umum mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, terpenoid, dan antrakuinon, disamping itu daunnya juga mengandung polifenol (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991).

d. Kegunaan dan Manfaat

Buah mengkudu di masyarakat dimanfaatkan sebagai obat cacing, sariawan, pelembut kulit, peluruh dahak, obat batuk, peluruh haid, pencegah mual, kesulitan kencing, penurun tekanan darah, mengobati malaria, cacar, radang empedu, radang ginjal, dan radang amandel (Gunawan dkk., 2001). Ekstrak etanolik buah mengkudu memiliki aktivitas penghambatan terhadap bakteri Gram positif dan Gram negatif (Dewi, 2010).

2. Ekstrak

a. Pengertian ekstrak

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari langsung (Anonim,2008). Ekstrak dapat didefinisikan juga sebagai sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang ditetapkan (Anonim, 1995).

b. Ekstraksi

Ekstraksi atau penyarian merupakan suatu peristiwa penarikan massa zat aktif ke dalam cairan penyari. Tujuannya agar massa zat aktif yang semula berada dalam sel dapat ditarik oleh cairan penyari dan terlarut oleh cairan penyari. Penyarian sebaiknya dilakukan di luar pengaruh sinar matahari langsung. Semakin luas permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan penyari, maka penyarian akan berlangsung baik. Pertimbangan pemilihan metode penyari yang baik adalah wujud dan bahan uji yang disari (Harborne, 1973). Beberapa metode penyarian bahan alam adalah ekstraksi secara panas dengan refluks, sokhletasi, infundasi, dan dekok serta secara dingin dengan maserasi dan perkolasi.

c. Metode maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan cara dingin yang menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruang. Maserasi merupakan proses paling tepat untuk simplisia yang sudah halus dan memungkinkan direndam hingga meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zatnya akan larut. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar, serbuk ditempatkan lalu ditambah pelarut dan ditutup rapat, isinya dikocok berulang-ulang kemudian disaring. Proses ini dilakukan pada temperatur 15-20°C selama tiga hari (Ansel, 1989).

Mekanisme maserasi adalah pelarut menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang menggandung zat aktif. Adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan di luar sel, memungkinkan zat aktif yang terlarut dalam pelarut terdesak ke luar sel. Proses tersebut terjadi berulang-ulang hingga mencapai keseimbangan antara larutan di dalam dan di luar sel. Pengadukan dan penggantian cairan penyari perlu dilakukan selama proses maserasi. Biasanya maserasi dilakukan selama tiga hari sampai bahan melarut dan dilakukan pada suhu kamar (Ansel, 1989).

3. Uji antibakteri

a. Staphylococcus aureus

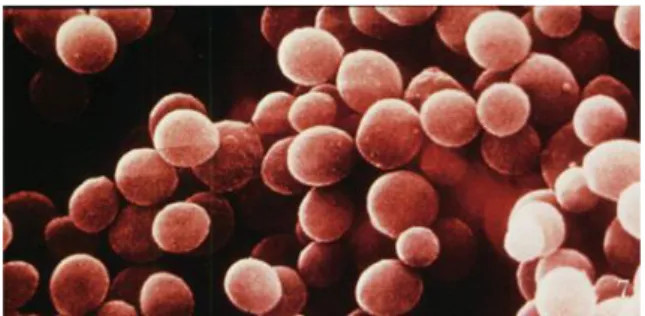

Klasifikasi ilmiah Staphylococcus aureus menurut Rosenbach (1884) adalah sebagai berikut.

Domain : Bacteria Kerajaan : Eubacteria Filum : Firmicutes Kelas : Bacilli Ordo : Bacillales Famili : Staphylococcaceae Genus : Staphylococcus

Spesies : Staphylococcus aureus

Gambar 2. Bakteri Staphylococcus aureus (Todar, 2008)

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk bulat, berdiameter 0.7-1.2 µm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37°C (Jawetz dkk., 1995).

Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh S. aureus antara lain adalah bisul, jerawat, impetigo dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat yang ditimbulkan adalah diantaranya pneumonia, mastitis,

phlebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, osteomielitis, dan endokarditis (Ryan dkk, 1994; Warsa, 1994).

Pengobatan terhadap infeksi S. aureus dilakukan melalui pemberian antibiotik. Pemberian antiseptik lokal sangat dibutuhkan untuk menangani bisul yang berulang. Pada infeksi yang cukup berat diperlukan pemberian antibiotik secara oral atau intravena seperti penisilin, metrisilin, eritromisin dan rifampisin. Sebagian besar galur Staphylococcus sudah resisten terhadap berbagai antibiotik tersebut, sehingga perlu diberikan antibiotik berspektrum lebih luas seperti kloramfenikol, amoksilin, dan tetrasiklin (Ryan dkk., 1994; Jawetz dkk., 1995).

b. Macam metode uji antimikroba

Macam-macam metode uji antimikroba menurut Pratiwi (2008) adalah sebagai berikut.

1). Metode difusi

a). Disk diffusion method (Kirby dan Bauer test) untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. Disc yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media Agar yang telah ditanami mikroba dan akan berdifusi pada media Agar. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroba oleh agen antimikroba pada permukaan media Agar.

b). E-test digunakan untuk mengestimasi KHM (Kadar Hambat Minimum) suatu agen antimikroba yang dapat menghambat

pertumbuhan mikroba. Pada metode ini digunakan strip plastik yang mengandung agen antimikroba dengan kadar terendah hingga tertinggi dan diletakkan pada permukaan media Agar yang telah ditanami mikroba. Pengamatan dilakukan pada area jernih yang ditimbulkan yang menunjukkan kadar agen antimikroba yang menghambat pertumbuhan mikroba pada media Agar.

c). Ditch-plate technique menggunakan parit untuk meletakkan sampel uji berupa agen antimikroba. Parit tersebut dibuat dengan cara memotong media Agar pada piring petri bagian tengah secara membujur dan mikroba uji (maksimum 6 macam) digoreskan ke arah parit yang berisi agen antimikroba. Hasil yang didapat adalah diamater zona hambat di sekitar parit yang merupakan aktivitas antibakteri dari agen antimikroba.

d). Cup-plate technique merupakan metode yang serupa dengan metode sebelumnya, dimana dibuat sumuran pada media Agar yang telah ditanami dengan mikroba dan pada sumuran tersebut diberi agen antimikroba yang akan diuji.

e). Gradient-plate technique menggunakan konsentrasi agen antimikroba pada media Agar secara teoritis bervariasi dari 0 hingga maksimal. Media Agar dicairkan dan larutan uji ditambahkan. Campuran kemudian dituang pada piring petri dan diletakkan dalam posisi miring. Selanjutnya Nutrien Agar kedua dituang diatasnya. Plate diinkubasi selama 24 jam untuk

memungkinkan difusi agen antimikroba dan keringnya permukaan media. Mikroba uji digores pada arah mulai dari konsentrasi tinggi ke rendah. Hasil diperhitungkan sebagai panjang total pertumbuhan mikroba maksimum yang mungkin dibanding panjang pertumbuhan hasil goresan.

2). Metode dilusi

Metode dilusi dibedakan menjadi dua, yaitu dilusi cair dan dilusi padat.

a) Metode dilusi cair

Metode ini mengukur KHM dan KBM (Kadar Bunuh Minimum). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada media cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba dan diinkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah diinkubasi ditetapkan sebagai KBM.

b) Metode dilusi padat

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun digunakan media padat. Keuntungan metode ini adalah untuk satu konsentrasi

agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji.

4. Gel

a. Pengertian gel

Gel merupakan sediaan setengah padat atau semisolid yang umumnya transparan, dapat ditembus oleh cahaya, dan jernih. Umumnya, gel mengandung zat aktif dan merupakan dispersi koloid yang memiliki kekuatan oleh adanya jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi (Ansel, 1989). Gel dibuat dari gom alam seperti tragakan, pektin, alginat, dan borogliserin, atau dari derivat sintetis bahan alam seperti metil selulosa dan natrium karboksi metil selulosa (Lachman dkk., 1994).

Berdasarkan komposisinya, basis gel dapat dibedakan menjadi hidrofobik dan hidrofilik. Basis gel hidrofobik terdiri dari fase anorganik. Interaksi antara basis gel dan fase pendispersi hanya sedikit sekali. Bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, sedangkan basis gel hidrofilik umumnya terdiri dari fase organik yang besar. Basis gel ini dapat larut dengan molekul dari fase pendispersi. Sistem koloid hidrofilik lebih mudah dibuat dan memiliki kestabilitasan yang lebih besar dibanding hidrofobik (Ansel, 1989).

Beberapa sifat khas gel menurut Lachman dkk (1998) adalah sebagai berikut.

1). Memiliki kemampuan untuk mengembang atau swelling. Hal ini karena komponen pembentuk gel mampu mengabsorbsi larutan yang

membuat volume bertambah. Pelarut berpenetrasi dengan matriks gel, sehingga pelarut dapat berinteraksi dengan gel. Pengembangan gel kurang sempurna apabila terjadi ikatan silang antara polimer di dalam matriks gel, sehingga menyebabkan kelarutan gel berkurang.

2). Sineresis, proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Cairan yang terjerat di dalam gel akan ke luar dan berada di atas permukaan gel. Terjadinya kontraksi berhubungan dengan fase relaksasi akibat adanya tekanan elastik saat pembentukan gel. Saat terjadi tekanan elastik, terbentuklah massa gel yang tegar. Perubahan ketegaran gel akan menyebabkan karakteristik antar matriks berubah, sehingga memungkinkan cairan bergerak ke permukaan.

3). Struktur gel bermacam-macam tergantung komponen pembentuk gel. Bentuk struktur gel resisten terhadap perubahan atau deformasi dan memiliki aliran viskoelastik.

b. Keuntungan gel

Gel hidrofilik memiliki keuntungan, antara lain daya sebar pada kulit baik, mudah dicuci dengan air, memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut, pelepasan obatnya baik, tidak menyumbat pori-pori kulit, tidak melapisi kulit secara kedap serta menimbulkan efek dingin akibat lambatnya penguapan air (Voigt, 1984).

c. Kontrol kualitas gel

Gel sebagai sediaan topikal harus memenuhi persyaratan kontrol kualitas yang telah ditetapkan, antara lain:

1). Organoleptis

Pemeriksaan organoleptis biasa dilakukan secara makroskopis dengan mendeskripsikan warna, kejernihan, transparansi, kekeruhan dan bentuk sediaan (Paye dkk., 2009).

2). Homogenitas

Pemeriksaan homogenitas gel diamati dengan cara visual yaitu dengan mengamati di gelas obyek di bawah sinar. Diamati apakah terdapat bagian-bagian yang tidak tercampurkan dengan baik. Gel dikatakan homogen apabila semua bagian tercampurkan secara merata (Paye dkk., 2009).

3). pH

pH merupakan derajat keasaman suatu bahan. Sediaan topikal harus memiliki pH yang sama dengan kulit normal yaitu antara 4,5-6,5 untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit (Draelos dan Lauren, 2006).

4). Viskositas

Viskositas merupakan ukuran resistensi zat cair untuk mengalir. Semakin besar viskositas, semakin besar pula resistensi zat cair untuk mengalir. Viskositas akan mempengaruhi stabilitas fisik dan ketersediaan hayati (Paye dkk., 2001). Semakin tinggi viskositas, waktu retensi pada tempat aksi akan naik, sedangkan daya sebarnya akan turun. Viskositas juga menentukan lama lekatnya sediaan pada kulit, sehingga obat dapat dihantarkan dengan baik. Viskositas dapat

ditingkatkan dengan penambahan basis gel (Donovan dan Flanagan, 1996).

5). Daya lekat

Daya lekat berkaitan dengan kemampuan sediaan untuk menempel pada lapisan epidermis dan penghantaran zat aktif dari sediaan. Semakin baik daya lekat suatu sediaan, maka penghantaran zat aktifnya makin baik. Daya lekat untuk sediaan semipadat sebaiknya lebih dari 1 detik (Zats dan Kushla, 1996).

6). Daya sebar

Sediaan topikal harus memiliki daya sebar yang baik agar kontak antara zat aktif dengan kulit luas, sehingga zat aktif mudah diabsorpsi, selain itu juga berkaitan dengan kenyamanan pada pemakaian. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5-7 cm (Ulaen dkk., 2012).

5. Kulit a. Definisi

Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Berat kulit sekitar 15% dari berat tubuh manusia, sedangkan luas permukaan kulit sekitar 1,5 m2. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta mencerminkan kesehatan (Wasitaatmadja, 1997).

b. Absorbsi melalui kulit

Bila suatu obat digunakan secara topikal, maka obat akan keluar dari pembawanya dan berdifusi kepermukaan jaringan kulit. Ada tiga jalan utama yaitu, melalui kantung rambut, kelenjar keringat dan melalui stratum korneum yang terletak di antara kelenjar keringat dan kantung rambut (Lachman dkk., 1994).

Pelepasan obat lebih ditentukan oleh pemilihan bahan pembawa yang memiliki afinitas rendah bagi penetran, dimana obat paling sedikit larut. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa laju pengelepasan obat ditentukan oleh koefisien partisi pembawa ke reseptor (stratum korneum) (Lachman dkk., 1994).

6. Jerawat a. Definisi

Jerawat adalah penyakit kulit akibat peradangan dari folikel pilosebasea yang ditandai dengan adanya erupsi komedo, papul, pustul, nodus, dan kista pada tempat muka, leher, lengan atas, dada, dan punggung (Wasitaatmadja, 1997).

b. Penyebab

Jerawat terjadi karena adanya peradangan pilosebasea disertai penimbunan bahan keratin. Peradangan dipicu oleh bakteri Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus aureus (Mitsui, 1997; Wasitaatmadja, 1997).

Kelebihan sekresi dan hiperkeratosis pada infundibulum rambut menyebabkan terakumulasinya sebum. Sebum yang terakumulasi kemudian menjadi sumber nutrisi bagi pertumbuhan Propionibacterium acne, sedangkan Staphylococcus epidermidis dan Staphylococcus aureus dapat menimbulkan infeksi sekunder pada jerawat, infeksi akan bertambah parah apabila jerawat sudah bernanah (Mitsui, 1997).

7. Monografi bahan a. Karbopol

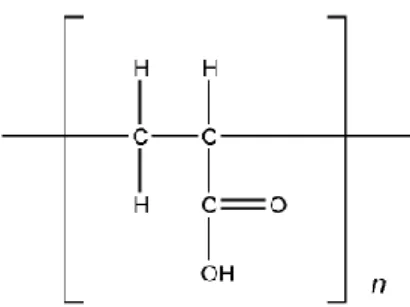

Gambar 3. Struktur karbopol 940 (Rowe dkk., 2006)

Karbopol dengan nama resmi carboxy polymethylene memiliki rumus molekul C10-C30 alkyl acrylates cross polymer. Sinonim dari karbopol diantaranya adalah acritamer, polimer asam akrilat, karbomer, dll. Karbopol memiliki beberapa kelas diantaranya karbopol 934, karbopol 940, karbopol 941, dll (Rowe dkk., 2006).

Karbopol berbentuk serbuk hablur putih, sedikit berbau khas, dan higroskopis sehingga perlu disimpan dalam wadah tertutup rapat. Karbopol larut dalam air hangat, etanol, dan gliserin. (Rowe dkk., 2006).

Salah satu fungsi karbopol adalah sebagai gelling agent pada konsentrasi 0,5 - 2,0%. Karbopol didispersikan ke dalam air membentuk

larutan asam yang keruh kemudian dinetralkan dengan basa kuat seperti sodium hidroksida, trietanolamin, atau dengan basa inorganik lemah (contoh: ammonium hidroksida), sehingga akan meningkatkan konsistensi dan mengurangi kekeruhan (Barry, 1983; Rowe dkk., 2006). Tipe karbopol yang digunakan dalam penelitian ini adalah karbopol 940. Menurut Allen (2002), karbopol 940 adalah alternatif basis yang paling efisien dibandingkan semua resin karbopol lain dan memiliki sifat nondrop yang baik.

b. Propilen glikol

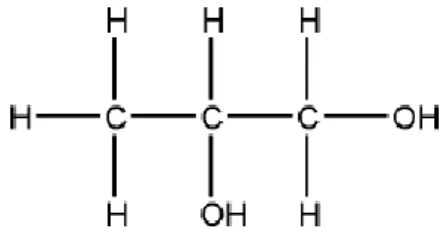

Gambar 4. Struktur propilen glikol (Rowe dkk., 2006)

Propilen glikol berbentuk cair, jernih, tidak berwarna, kental, dan rasa agak manis. Propilen glikol larut dalam aseton, kloroform, etanol

(95%), gliserin, dan air. Propilen glikol bersifat higroskopis, stabil pada

suhu dingin dan wadah tertutup rapat. Pada suhu tinggi dan di tempat terbuka cenderung mengoksidasi dan stabil ketika dicampur dengan etanol (95%), gliserin, atau air.

Kegunaan propilen glikol adalah sebagai humektan, penahan lembab, memungkinkan kelembutan dan daya sebar yang tinggi dari sediaan, serta melindungi gel dari kemungkinan pengeringan (Voigt, 1984). Propilen glikol diketahui sebagai material non-toksik telah

digunakan secara luas dalam formulasi farmasetik dan kosmetik (Rowe dkk., 2006).

c. Metilparaben

Gambar 5. Struktur metilparaben (Rowe dkk., 2006)

Memiliki sinonim E218, 4-hidroksibenzoat asam metil ester, metil p-hidroksibenzoat, nipagin, uniphen P-23. Metilparaben merupakan hablur atau serbuk tidak berwarna, tidak berbau atau berbau khas lemah yang mudah larut dalam etanol dan eter, praktis tidak larut dalam minyak, dan larut dalam 400 bagian air (Rowe dkk., 2006).

Metilparaben banyak digunakan sebagai pengawet antimikroba dalam kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmasi. Golongan paraben efektif pada rentang pH yang luas dan mempunyai aktivitas antimikroba pada spektrum yang luas. Pada sediaan topikal umumnya metilparaben digunakan dalam konsentrasi 0,02-0,3% (Rowe dkk., 2006). d. TEA (Trietanolamin)

Trietanolamin dengan rumus molekul C6H15NO3 memiliki sinonim

TEA, tealan, trihidroksitrietilamin dan memiliki berat molekul sebesar 149,19. TEA berupa cairan kental, tidak berwarna hingga kuning pucat,

dengan bau mirip amoniak, perlu disimpan dalam wadah tertutup baik. TEA larut dalam air, etanol, dan kloroform (Rowe dkk., 2006).

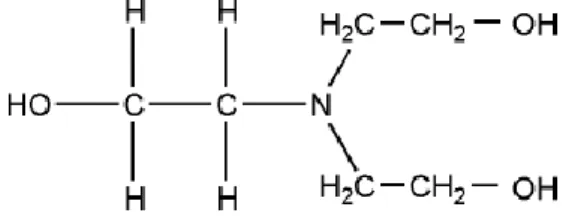

Gambar 6. Struktur trietanolamin (Rowe dkk., 2006)7

TEA digunakan secara luas pada formulasi sediaan topikal. TEA akan bereaksi dengan mineral asam membentuk garam kristal dan ester. TEA juga akan bereaksi dengan tembaga untuk membentuk garam kompleks. Kegunaannya adalah sebagai penstabil karbopol (Rowe dkk., 2006).

e. NaOH (Natrium hidroksida)

Natrium hidroksida atau NaOH merupakan pellet berwarna putih, massa melebur, dan higroskopis sehingga perlu disimpan dalam wadah tertutup rapat. Berat molekul NaOH adalah 40,00. Natrium hidroksida larut dalam air dan etanol (Anonim, 1995).

NaOH mengandung tidak kurang dari 95,0% dan tidak lebih dari 100,5% alkali jumlah, dihitung sebagai NaOH, mengandung Ca2CO3 tidak lebih dari 3,0%. NaOH digunakan untuk menetralkan basis gel karbopol agar mencapai pH 4,5-11 yang merupakan pH optimum (Barry, 1983).

f. Akuades

Akuades dengan nama resmi purified water (air murni) memiliki rumus molekul H2O dengan berat molekul 18,02. Akuades merupakan cairan jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau (Anonim, 1995).

Air murni adalah air yang dimurnikan yang diperoleh dengan destilasi, perlakuan menggunakan penukar ion, osmotik balik, atau proses lain yang sesuai dan tidak mengandung zat tambahan lain. Kegunaannya adalah sebagai pelarut. Air dapat bereaksi dengan obat-obatan dan eksipien lain yang rentan terhadap hidrolisis (dekomposisi dalam keberadaan air atau uap air) pada suhu tinggi (Anonim, 1995).

F. Landasan Teori

Ekstrak etanolik buah mengkudu mengandung senyawa flavonoid dan antrakuinon yang telah terbukti mampu membunuh salah satu bakteri penyebab jerawat yaitu Staphylococcus aureus (Waha, 2010; Mitsui, 1997). Berdasarkan penelitian Natheer dkk (2012), ekstrak buah mengkudu memiliki aktivitas antibakteri terhadap S.aureus dengan KHM sebesar 25 mg/mL. Penggunaan buah mengkudu sebagai antijerawat akan lebih praktis dan efisien apabila dibuat menjadi sediaan topikal berupa bentuk gel yang aman, nyaman serta praktis. Sediaan gel mampu memberikan efek topikal yang baik dan memiliki daya sebar yang baik sehingga dapat bekerja langsung pada lokasi yang sakit dan tidak menimbulkan bau tengik. Selain itu, gel mampu membuat lapisan film sehingga mudah dicuci dengan air (Ansel, 1989).

Karbopol bersifat stabil dan higroskopis, serta dapat mengembang hingga 1000 kali ketika bercampur dengan air. Maka dari itu, karbopol digunakan dalam sediaan cair semipadat berkenaan dengan farmasi, seperti formula krim, gel, dan sediaan topikal lain. Penelitian Kumar dan Kumar (2011) menunjukkan bahwa sifat fisik sediaan gel yang menggunakan gelling agent karbopol lebih baik hasilnya dibandingkan dengan HPMC dan CMC-Na. Selain itu, sediaan topikal atau gel yang menggunakan karbopol memiliki konsistensi dan pelepasan zat aktif yang lebih baik dibandingkan gelling agent lainnya (Najmudin dkk., 2010). Semakin tinggi konsentrasi basis gel yang digunakan maka semakin besar pula viskositasnya. Viskositas merupakan tahanan dari suatu cairan yang mengalir, semakin besar tahanan maka semakin besar pula viskositasnya (Sinko, 2011). Peningkatan kadar karbopol akan meningkatkan viskositas sediaan gel dan kental sehingga akan mempersulit zat aktif untuk berdifusi keluar dari sediaan yang berakibat pada penurunan diameter zona hambat antibakteri (Madan dan Singh, 2010).

G. Hipotesis

1. Peningkatan kadar karbopol yang digunakan dapat meningkatkan viskositas dan daya lekat serta menurunkan daya sebar.

2. Peningkatan kadar karbopol dapat menurunkan aktivitas antibakteri gel ekstrak etanolik buah mengkudu.