INDY FITRIA ADICITA

PROGRAM STUDI GIZI MASYARAKAT DAN SUMBERDAYA KELUARGA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

STUDY OF POLICY FORMULATION FOR FOOD AND NUTRITIONAL PLANNING BASED ON DESIRABLE DIETARY PATTERN IN BANJAR CITY, WEST JAVA

PROVINCE

Indy Fitria Adicita, Hidayat Syarief, Yayuk Farida Baliwati

The general objective of this research was to formulate policy for food and nutritional planning based on Desirable Dietary Pattern in Banjar City. The particular objectives of the research were to 1) Analyze the situation of food consumption in household level in Banjar City using Desirable Dietary Pattern, 2) Formulate consumption necessity and food supplying directing to the ideal in Banjar City, 3) Determine causing factor (causal model) of food and nutritional problem in Banjar City, 4) Formulate the policy recommendation for food and nutritional planning based on Desirable Dietary Pattern in Banjar City.

The research conducted in Banjar City, West Java Province, was a prospective research to reflect the future. Sample was chosen by purposive sampling. Sample for nutritional status and consumption data was 700 households which 176 households in poor category and 524 households in non poor category.

The result shows that poverty problem, low income and low education are some of the factors that cause low quantity and quality of energy consumption in household level in Banjar City. It is difficult for poor family to access the food because of food insecurity. Formulating the right policy for food and nutritional planning will support food security in Banjar City.

Gizi Berdasarkan Pola Pangan Harapan di Kota Banjar Jawa Barat. (Dibawah bimbingan HIDAYAT SYARIEF dan YAYUK FARIDA BALIWATI).

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk merumuskan kebijakan perencanaan pangan dan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan di Kota Banjar. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah 1) Menganalisis situasi konsumsi pangan tingkat rumah tangga Kota Banjar dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) 2) Menentukan faktor penyebab (causal model) masalah pangan dan gizi Kota Banjar 3) Merumuskan kebutuhan konsumsi dan penyediaan pangan menuju ideal di Kota Banjar 4) Merumuskan rekomendasi kebijakan perencanaan pangan dan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Banjar.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat prospektif untuk memproyeksikan kondisi yang akan datang. Penelitian ini dilakukan di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang meliputi: 1) Status gizi dan konsumsi pangan rumah tangga Kota Banjar; 2) Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk menurut umur, dan jenis kelamin; 3) Jumlah produksi pangan; 4) Kesehatan penduduk dan status gizi; 5) Keadaan geografis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Kesehatan, Dinas pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Banjar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Satistik Kota Banjar. Data status gizi dan konsumsi pangan yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program microsoft excell dan software “Aplikasi Komputer Analisis kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi” yang dikembangkan oleh Heryatno, Baliwati, Martianto, & Herawati (2005).

Hasil analisis menunjukkan Tingkat Konsumsi Energi penduduk Kota Banjar yaitu sebesar 62.2 persen (1 210 kkal/kapita/hari) dari AKE Kota Banjar 1 944 kkal/kapita/hari. Apabila dibedakan berdasarkan status ekonomi yaitu rumah tangga miskin dan tidak miskin, maka dapat diketahui bahwa Tingkat Konsumsi Energi penduduk rumah tangga tidak miskin Kota Banjar masih kurang

jika dibandingkan dengan AKE yang dianjurkan yaitu 64.4 persen (1 252 kkal/kapita/hari) dari AKE Kota Banjar. Tingkat Konsumsi Energi untuk

penduduk rumah tangga miskin juga masih di bawah AKE yang dianjurkan yaitu 60.2 persen (1 170 kkal/kapita/hari) dari AKE Kota Banjar.

Kota Banjar mempunyai skor PPH sebesar 65.0, dengan kata lain skor PPH Kota Banjar masih jauh di bawah kondisi ideal (100). Salah satu sasaran ketahanan pangan dalam Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009 yang akan dicapai yaitu peningkatan kualitas konsumsi dengan skor PPH minimal 80 (DKP 2006). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa skor PPH Kota Banjar masih belum mencapai sasaran dalam Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Apabila PPH Kota Banjar ingin mencapai kondisi ideal (100) pada tahun 2020, maka bila dilakukan proyeksi perlu dilakukan peningkatan skor PPH rata-rata sebesar 2.5 poin setiap tahunnya.

Hasil produksi padi sawah (34 875 ton) dan padi gogo (64 ton) tahun 2006 untuk tingkat wilayah Kota Banjar idealnya sudah bisa tercukupi. Akan tetapi, konsumsi kelompok pangan padi-padian (beras) pada tingkat rumah tangga masih kurang. Hal ini disebabkan masih kurangnya akses penduduk terhadap pangan seperti daya beli dan pendapatan yang masih rendah. Seperti

Masalah kemiskinan, pendapatan rendah, pendidikan rendah merupakan beberapa penyebab ketidaktahanan pangan rumah tangga. Sulitnya memperoleh akses pangan bagi rumah tangga miskin menyebabkan rumah tangga miskin mengalami rawan pangan. Selain itu kurangnya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menyebabkan belum terwujudnya ketahanan pangan di Kota Banjar. Perumusan kebijakan pangan dan gizi yang tepat serta pembentukan lembaga atau unit kerja struktural akan membantu peningkatan ketahanan pangan di Kota Banjar. Kebijakan ketahanan pangan yang dirumuskan mencakup seluruh aspek ketahanan pangan, yaitu kebijakan dalam aspek ketersediaan, aspek konsumsi pangan, aspek distribusi dan aspek status gizi. Kebijakan perencanaan yang dapat dirumuskan berdasarkan permasalahan pangan dan gizi yang terdapat di Kota Banjar yaitu: 1) Peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat 2) Peningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk serta Melaksanakan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal 3) Peningkatan Kemudahan dan Kemampuan Akses Pangan Rumah Tangga Terhadap Pangan 4) Peningkatan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan gizi dan pola asuh keluarga, 5) Pemantapan ketersediaan pangan melalui produksi, dan 6) Pemantapan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan dan Gizi.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada

Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga

Oleh :

INDY FITRIA ADICITA A54103020

PROGRAM STUDI GIZI MASYARAKAT DAN SUMBERDAYA KELUARGA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

Nama : Indy Fitria Adicita

NIM : A54103020

Tanggal Lulus :

Menyetujui, Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Ir. Hidayat Syarief, MS NIP 130 516 871

Dosen Pembimbing II

Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, MS NIP 131 669 944

Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M.Agr NIP 131 124 019

Penulis merupakan anak sulung dari pasangan almarhum Sholeh Iskandar, SH dan Yuyu Yuliawati. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh pada tahun 1991 sampai tahun 1997 di SDN Balokang III Kota Administratif Banjar. Tahun 1997 penulis melanjutkan sekolah di SLTPN I Banjar sampai tahun 2000. Pada tahun 2000 penulis melanjutkan sekolah di SMUN I Banjar dan memperoleh kelulusan pada tahun 2003.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor pada tahun 2003 melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis memilih Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kepanitian dan organisasi kemahasiswaan. Penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris II Himpunan Mahasiswa Peminat Ilmu Gizi Pertanian periode 2004/2005, Anggota DKM Alhuriyyah Departemen Sosial dan Kemasyarakatan periode 2004/2005, Sekretaris I Himpunan Mahasiswa Peminat Ilmu Gizi Pertanian periode 2005/2006, Anggota Bina Desa Departemen Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga IPB, Ketua Biro Pengembangan Sumberdaya Manusia (PSDM) Mahasiswa Peminat Ilmu Gizi Pertanian periode 2006/2007, dan terakhir sebagai Sekretaris Menteri Sosial dan Lingkungan BEM KM IPB periode 2006/2007.

segala karunianNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada teladan kebaikan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan umat pengikutnya. Skripsi ini berjudul “Studi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pangan dan Gizi Berdasarkan Pola Pangan Harapan di Kota Banjar Jawa Barat” yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pertanian pada Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Hidayat Syarief, MS. dan Dr. Ir. Yayuk F. Baliwati, MS selaku dosen pembimbing.

2. Ir. Budi setiawan, MS. Phd selaku dosen pemandu seminar.

3. Leily Amalia, STP, MSi selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan saran perbaikan dalam penulisan skripsi ini.

4. Yayat Heryatno, SP, MPS, Dr. Ir. Drajat Martianto, Dr Ir. Yayuk Farida Baliwati, MS yang telah membantu dan izin penggunaan software Analisis Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

5. Bapak Wali Kota Banjar, Bapak Kepala Sekretaris Daerah Kota Banjar, Ibu Shopia beserta staf dari Dinas Kesehatan Kota Banjar, Bapak Tata beserta staf dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan, Kak Teuku beserta staf dari Badan Pusat Statistik Kota Banjar atas kerjasama dan bantuannya selama pengumpulan data.

6. Mamah, Papah (alm), Bapa Cecep, Mama Sri, adik-adikku tercinta (Shinta, Silfi, Shapira dan Hilmi) serta seluruh keluarga atas doa, kasih sayang, dan semangatnya selama penyusunan skripsi.

7. Anna, Desty, Anes Nasrullah, Wida, Bambang, Ahmad, dan Kuswan yang telah memberi semangat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 8. Teh Jihad, Teh Anggit, Teh Biwi, Ka Pindut atas kesabaran, bantuan, dan

nasihatnya selama ini.

9. Lenny, Aklesta, Alia, dan Bambang selaku pembahas yang telah memberikan kritik, saran, dan masukannya dalam skripsi ini.

10. Rekan-rekan seperjuangan HIMAGITA dan BEM KM IPB atas kerjasama dan kenangan-kenangannya yang tak akan pernah terlupakan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah Kota Banjar sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pangan dan gizi. Penulis sangat membutuhkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Bogor, Januari 2008

PRAKATA... i

DAFTAR ISI... iii

DAFTAR TABEL... iv

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR LAMPIRAN... vii

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1 Tujuan Penelitian... 3 Kegunaan Penelitian ... 3 TINJAUAN PUSTAKA Ketahanan Pangan... 4

Indikator Ketahanan Pangan ... 5

Ketersediaan Pangan ... 6

Distribusi Pangan ... 7

Konsumsi Pangan ... 7

Faktor Penyebab Masalah Pangan dan Gizi ... 9

Akses terhadap Pangan, Kemiskinan, dan Masalah Gizi ... 9

Perencanaan Pangan dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan ... 10

Status Gizi ... 14

KERANGKA PEMIKIRAN... 16

METODE PENELITIAN Desain, Tempat dan Waktu Penelitian ... 18

Cara Penempatan Sampel ... 18

Jenis dan Cara Pengumpulan Data... 19

Pengolahan dan Analisis Data ... 19

Definisi Operasional ... 30

HASIL DAN PEMBAHASAN Keadaan Umum Wilayah... 31

Geografis dan Topografi... 31

Demografi dan Sosial Ekonomi ... 31

Produksi Pangan Kota Banjar ... 34

Analisis Situasi Konsumsi Pangan Kota Banjar Tahun 2006 ... 38

Analisis secara Kuantitatif ... 39

Analisis secara Kualitatif... 41

Komposisi dan Skor Mutu Konsumsi Pangan Berdasarkan PPH... 43

Proyeksi Skor dan Komposisi PPH ... 47

Situasi Status Gizi di Kota Banjar... 49

Target Konsumsi Pangan di Kota Banjar ... 52

Target Penyediaan Pangan di Kota Banjar ... 53

Causal Model Masalah Pangan dan Gizi di Kota Banjar ... 54

Masalah Pokok Pangan dan Gizi... 54

Kesimpulan... 64

Saran ... 65

DAFTAR PUSTAKA ... 66

2 Penyempurnaan PPH dan skor PPH penyempurnaan PPH dan skor PPH ... 12 3 Daftar jumlah sampel Survey Status dan Konsumsi Gizi Kota Banjar

2006 berdasarkan kecamatan ... 18 4 Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ... 19 5 Pengelompokan umur kecukupan gizi ... 23 6 Faktor Pengali Sprague (FPS) untuk Memecah Kelompok Umur

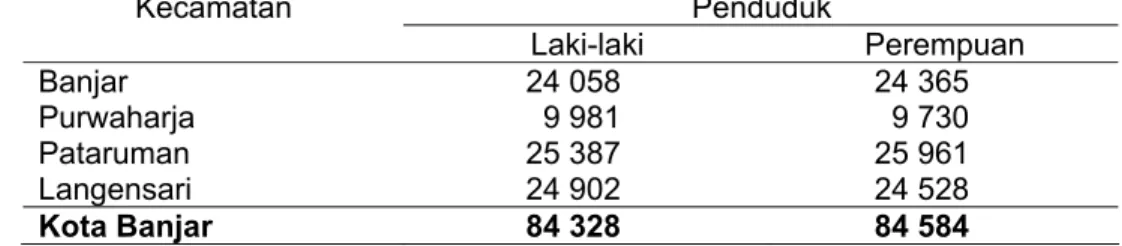

Demografi menjadi Umur Tunggal... 24 7 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin untuk setiap kecamatan

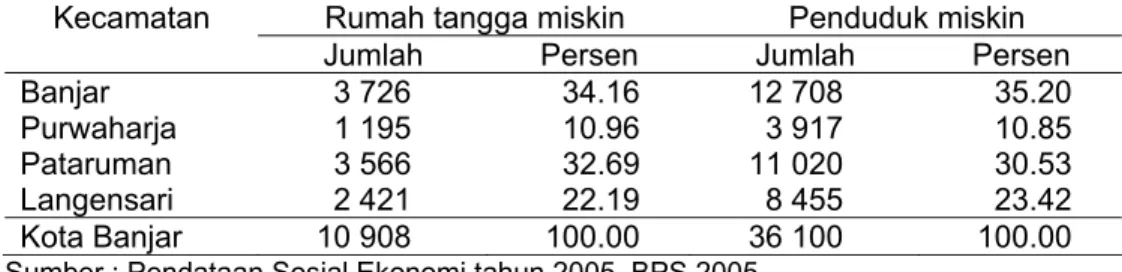

di Kota Banjar tahun 2006 ... 32 8 Jumlah penduduk miskin dan rumah tangga miskin berdasarkan

kecamatan tahun 2005 di Kota Banjar ... 33 9 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan

usaha di Kota Banjar tahun 2005-2006 ... 33 10 Komposisi energi ideal berdasarkan Pola Pangan Harapan ... 34 11 Produksi dan energi kelompok padi-padian menurut kecamatan di

Kota Banjar tahun 2006... 35 12 Produksi dan energi kelompok umbi-umbian menjadi energi menurut

kecamatan di Kota Banjar tahun 2006 ... 35 13 Produksi pangan hewani (ton/tahun) menurut kecamatan di Kota

Banjar tahun 2006 ... 36 14 Produksi pangan hewani dalam bentuk energi menurut kecamatan di Kota Banjar tahun 2006... 36 15 Produksi dan energi kelompok kacang-kacangan menjadi energi

menurut kecamatan di Kota Banjar tahun 2006 ... 37 16 Produksi sayuran (ton/tahun) menurut kecamatan di Kota Banjar tahun 2006 ... 37 17 Produksi buah-buahan (ton/tahun) menurut kecamatan di Kota Banjar tahun 2006 ... 38 18 Produksi buah-buahan dan total energi menurut kecamatan di Kota Banjar tahun 2006 (lanjutan) ... 38 19 Energi sayuran (kkal/kapita/hari) menurut kecamatan di Kota

Banjar tahun 20062006 berdasarkan kecamatan... 38 20 AKE Regional Kota Banjar tahun 2005 dan 2006 dengan menggunakan

metode Sprangue Multipliers... 39 21 AKE Regional Kota Banjar dengan menggunakan software “Aplikasi

Komputer Analisis kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah Provinsi”... 40 22 Situasi konsumsi energi dan Tingkat Kecukupan Energi di Kota Banjar

25 Sumbangan energi masing-masing kelompok pangan berdasarkan status ekonomi terhadap total konsumsi energi di Kota Banjar 20061)... 45 26 Kontribusi kelompok pangan pada AKE aktual Kota Banjar 2006

berdasarkan satus ekonomi terhadap AKE Regional Kota Banjar ... 46 27 Proyeksi skor Pola Pangan Harapan Kota Banjar... 48 28 Proyeksi kontribusi energi menurut kelompok pangan (%) Kota Banjar ... 48 29 Jumlah dan presentase balita gizi kurang dan buruk menurut kecamatan di Kota Banjar tahun 2006 ... 49 30 Jumlah dan persentase penduduk di Kota Banjar yang mengalami

keluhan kesehatan, tahun 2005 dan 2006 ... 50 31 Banyaknya tenaga dan sarana kesehatan di Kota Banjar tahun 2006... 50 32 Jumlah penduduk miskin dan rumah tangga miskin berdasarkan

kecamatan tahun 2005 di Kota Banjar ... 51 33 Jumlah dan persentase penduduk 10 tahun ke atas di Kota Banjar

menurut jenis kelamin dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan ... 51 34 Persentase rumahtangga miskin menurut jenis air minum di Kota

Banjar tahun 2005 ... 52 35 Persentase rumahtangga miskin menurut jenis jamban/kakus di Kota

Banjar tahun 2005 ... 52 36 Proyeksi konsumsi pangan (kg/kapita/tahun) penduduk Kota Banjar ... 53 37 Proyeksi penyediaan kebutuhan pangan wilayah Kota Banjar... 53 38 Masalah pangan dan gizi, kebijakan/program Kota Banjar yang sudah

2 Cover program aplikasi komputer analisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan wilayah propinsi... 20 3 Langkah-langkah penyusunan strategi dan implementasi pangan

dan gizi ... 20 4 Faktor penyebab masalah kurang gizi pada balita ... 28

2 Luas lahan sawah menurut jenis pengairan di Kota Banjar tahun 2006 .. 71 3 Produksi padi palawija dan laju produksi menurut jenis tanaman di Kota Banjar tahun 2005 dan 2006... 71 4 Luas lahan bukan sawah menurut penggunaan lahan di Kota Banjar tahun 2006 ... 74 5 Produksi dan laju produksi sayuran menurut jenis tanaman di Kota

Banjar tahun 2005 dan 2006 ... 76 6 Produksi dan laju produksi buah-buahan menurut jenis tanaman di Kota Banjar tahun 2005 dan 2006... 78 7 Energi kelompok pangan buah-buahan (kkal/kap/hari) menurut kecamatan di Kota Banjar tahun 2006 ... 79 8 Produksi dan laju produksi daging Kota Banjar tahun 2005 dan

2006... 70 9 Produksi dan laju produksi ikan menurut tempat pemeliharaan di

Kota Banjar tahun2005 dan 2006... 71 10 Jumlah konsumsi energi (kkal/kapita/hari) untuk setiap komoditi

berdasarkan status ekonomi ... 72 11 Kontribusi masing-masing kelompok pangan terhadap Angka

Kecukupan Energi Kota Banjar 2006 (1944 kkal/kap/hari) ... 74 12 Proyeksi konsumsi pangan Kota Banjar (kg/kapita/tahun) untuk

setiap komoditi... 76 13 Proyeksi kebutuhan (ton/tahun) wilayah Kota Banjar untuk setiap

komoditi ... 78 14 Bagan causal model masalah pangan dan gizi di Kota Banjar ... 79

Hakikat pangan berdasarkan pertimbangan Undang-undang No 7 tahun 1996 merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi manusia. Legalisasi ini sejalan dengan salah satu pasal dalam Human Right Declaration 1948 dan World Conference on Human Right 1993 (Hardinsyah et al. 2001). Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia cukup merupakan prasyarat utama bagi kepentingan kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Sebagai komoditas, pangan harus tersedia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Kondisi kemampuan suatu wilayah untuk pemenuhan kebutuhan pangannya dinyatakan dengan istilah ketahanan pangan (food security) (Hariyadi, Krisnamurti & Winarno 2003). Sebaliknya, kondisi tidak tahan pangan (food insecurity) secara sederhana berarti kondisi pangan yang tidak terpenuhi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Dalam wujud nyata di masyarakat tercermin dari ketersediaan dan konsumsi pangan yang tidak memadai, harga-harga pangan yang tidak terjangkau, gizi kurang, dan pada tingkat yang parah berupa kelaparan dan kematian.

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu standar pelayanan minimal pemerintah karena pangan adalah kebutuhan dasar dan hak azasi manusia. Keluaran (output) dari pemenuhan kebutuhan pangan tersebut adalah status gizi yang merupakan dasar dari sumber daya manusia. Terpenuhinya konsumsi pangan penduduk baik secara kuantitas maupun kualitas akan mempengaruhi kondisi status gizi penduduk. Pemerintahan berupaya mewujudkan ketahanan pangan hingga tingkat rumah tangga bahkan individu antara lain melalui program perbaikan diversifikasi pangan, penyediaan pangan, dan perbaikan konsumsi pangan.

Permasalahan yang dihadapi dalam hal konsumsi pangan, tidak hanya ketidakseimbangan komposisi pangan yang dikonsumsi penduduk, tetapi juga masalah masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Penganekaragaman konsumsi pangan mempunyai tujuan utama untuk peningkatan mutu gizi konsumsi pangan. Berkaitan dengan itu, untuk dasar perencanaan dan untuk mengukur keberhasilan berbagai upaya di bidang produksi, penyediaan dan

konsumsi pangan penduduk baik nasional maupun lokal, diperlukan suatu indikator seperti skor PPH.

Kota Banjar merupakan daerah pengembangan yang memiliki potensi daerah pertanian yang cukup tinggi yaitu hampir 60 persen penduduk kota Banjar bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 21 persen dari total kegiatan ekonomi. Kondisi pertanian yang cukup besar, idealnya mampu memenuhi kebutuhan akan pangan bagi penduduk.

Jumlah penduduk Kota Banjar pada tahun 2006 tercatat sebanyak 168 912 jiwa, dengan rincian 84 328 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 84 584 jiwa berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi, yaitu sebanyak 36 100 jiwa (22.25%). Hal ini akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan, kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan status gizi penduduk.

Perwujudan ketahanan pangan pada era otonomi daerah saat ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah untuk lebih banyak mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing, termasuk pengaturan tentang ketahanan pangan. Dalam konteks ketahanan pangan, setiap daerah lebih mengenali potensi serta kerawanan pangan yang dihadapi sehingga kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran. Masing-masing daerah tentunya mempunyai ciri dan keunggulan yang berbeda-beda. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka membangun ketahanan pangan nasional perlu pula dilakukan secara lokal, disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah setempat. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi setiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk merumuskan suatu kebijakan perencanaan pangan dan gizi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya lokal. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian tetang studi perumusan kebijakan perencanaan pangan dan gizi di Kota Banjar.

Tujuan Penelitian Tujuan Umum :

Merumuskan kebijakan perencanaan pangan dan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan di Kota Banjar.

Tujuan Khusus :

1. Menganalisis situasi konsumsi pangan tingkat rumah tangga Kota Banjar dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).

2. Menentukan faktor penyebab berdasarkan (causal model) masalah pangan dan gizi Kota Banjar.

3. Merumuskan kebutuhan konsumsi dan penyediaan pangan menuju ideal dengan Pola Pangan Harapan.

4. Merumuskan rekomendasi kebijakan pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) dan status gizi di Kota Banjar.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan dan dijadikan sebagai salah satu bahan bagi pemerintah daerah atau pengambil keputusan Kota Banjar dalam memilih alternatif prioritas kebijakan pangan dan gizi, dimana program-program yang akan diterapkan diharapkan mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan, dan pada akhirnya kejadian kerawanan pangan dapat diatasi dan diantisipasi sedini mungkin.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketahanan PanganDasar utama kebijakan ketahanan pangan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Ketahanan pangan dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan di tingkat rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah mutunya, aman, merata, dan terjangkau (Sastraatmadja 2006). Sedangkan batasan yang dipakai oleh The World Food Summit (1996) pada saat mencetuskan FIVIMS (Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems) adalah ketahanan pangan merupakan suatu kondisi dimana semua orang, setiap waktu, mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi pada bahan pangan yang aman dan bergizi sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh sesuai dengan kepercayaannya sehingga bisa hidup secara aktif dan sehat.

Upaya pemantapan ketahanan pangan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata, serta terjangkau oleh setiap individu (Suryana 2003). Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 (Badan Ketahanan Pangan 2002) tentang ketahanan pangan dalam penjelasannya tertuliskan bahwa upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan Bangsa Indonesia sebagai negara agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragamanan antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Pengertian ketahanan pangan pada International Food Submit dan International Conference of Nutrition 1992 (FAO 1997) diperluas menjadi kondisi tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang setiap saat untuk

hidup sehat, aktif, dan produktif. Makna yang terkandung dalam pengertian ketahanan pangan tersebut mencakup dimensi fisik pangan (ketersediaan), dimensi ekonomi (daya beli), dimensi pemenuhan kebutuhan gizi individu (dimensi gizi) dan dimensi nilai-nilai budaya dan religi (pola pangan yang sesuai untuk hidup sehat, aktif, dan produktif serta halal), dimensi keamanan pangan (kesehatan), dan dimensi waktu (tersedia secara berkesinambungan).

Mengingat kompleksnya pembangunan ketahanan pangan yang melibatkan banyak pelaku dan daerah, dengan dinamika perubahan antar waktu, maka koordinasi dan sinergi yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan ketahanan pangan. Berdasarkan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009 (BKP 2006) dalam melaksanakan koordinasi dan sinergisme tersebut, maka pemerintah membentuk Dewan Ketahanan Pangan melalui Keppres Nomor 132 Tahun 2001 yang mengatur koordinasi, evaluasi, dan pengendalian upaya-upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengatur peran pemerintah yang lebih bersifat sebagai inisiator, fasilitator, dan regulator, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaku utama pembangunan ketahanan pangan. Sejalan dengan itu, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dan atau pemerintah desa sesuai kewenangannya, menjadi pelaksana fungsi-fungsi inisiator, fasilitator, dan regulator atas penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing, namun tetap dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berkaitan dengan itu, maka kebijakan ketahanan pangan nasional menjadi payung kebijakan ketahanan pangan daerah. Sedangkan kebijakan ketahanan pangan daerah menjadi komponen utama dalam kebijakan pangan nasional. Kebijakan ketahanan pangan nasional harus menjamin sinergisme kebijakan antar daerah, sehingga tidak ada kebijakan suatu daerah yang merugikan daerah lain. Untuk itu pemerintah memberikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang harus ditaati pemerintah daerah, melakukan pemantauan dan pengendalian untuk menjaga sinergi pembangunan antar daerah dan mengarahkan proses pembangunan pada tujuan bersama, yaitu mewujudkan ketahanan pangan nasional (DKP 2006).

Indikator Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting yang dapat digunakan sebagai indikator ketahanan pangan, yaitu: (1) Ketersediaan, yang artinya bahwa

pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman; (2) Distribusi, dimana pasokan pangan dapat menjangkau seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; dan (3) Konsumsi, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi kaidah gizi dan kesehatan, serta preferensinya (DKP 2006). Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi dari ketiga subsistem ketahanan pangan di atas.

Ketersediaan Pangan

Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara ekspor dan impor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa, sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya, serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu (Suryana 2001).

Syarief (1992) menyatakan bahwa ketersediaan pangan (food availability) di suatu daerah atau negara ditentukan oleh beberapa faktor seperti keragaan produksi pangan, tingkat kerusakan, dan kehilangan pangan karena penanganan yang kurang tepat, serta tingkat ekspor dan impor pangan. Ketersediaan pangan harus dipertahankan sama atau lebih besar daripada kebutuhan penduduk terhadap pangan. Jika keadaan ini tercapai maka keterjaminan pangan (food security) akan berada pada tingkat yang aman. Peningkatan jumlah penduduk, disamping mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan pangan, menyebabkan adanya perubahan ekosistem pertanian. Lahan yang biasanya digunakan untuk memproduksi pangan dapat berubah fungsi menjadi pemukiman, tapak industri, prasarana transportasi atau prasarana lain. Pergeseran fungsi lahan ini dapat menyebabkan penurunan produksi pangan apabila tidak diikuti dengan terobosan teknologi budaya dan kelembagaan. Penurunan produksi pada gilirannya dapat mengancam kelestarian swasembada pangan. Akan tetapi, menurut pandangan Amiruddin (2004) bahwa ketersediaan pangan yang cukup di suatu wilayah (pasar) tidak dapat menjamin hal yang sama di tingkat rumah tangga, karena tergantung pada kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan, dalam arti fisik (daya jangkau) maupun ekonomi (daya beli).

Menurut Gsianturi (2003), penyediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi dan berimbang, baik secara kuantitas maupun kualitas, merupakan fondasi yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia suatu

bangsa. Kekurangan pangan berpotensi memicu keresahan dan berdampak pada masalah sosial, keamanan, dan ekonomi. Besarnya persediaan pangan suatu daerah, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor, adalah satu ukuran yang mencerminkan cukup tidaknya suplai pangan di daerah yang bersangkutan. Salah satu alat yang lazim digunakan untuk menilai tingkat ketersediaan pangan di suatu wilayah, baik negara, provinsi atau kabupaten, dalam kurun waktu tertentu adalah Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dalam bahasa asing disebut Food Balance Sheet.

Distribusi Pangan

Suryana (2001) menyatakan bahwa subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas atas pangan secara merata, baik secara fisik maupun ekonomi. Hal ini berarti bahwa sistem distribusi bukan semata-mata mencakup aspek fisik dalam arti pangan tersedia di semua lokasi yang membutuhkan, tetapi juga menyangkut keterjangkauan ekonomi yang dicerminkan oleh harga dan daya beli masyarakat. Meskipun ketersediaan pangan secara mikro/nasional maupun per kapita mencukupi, namun belum tentu setiap rumah tangga memiliki akses yang nyata secara sama. Dengan demikian surplus pangan di tingkat wilayah belum menjamin kecukupan pangan bagi individu.

Konsumsi Pangan

Subsistem konsumsi menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai kemampuan atas pangan, gizi, dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal. Konsumsi pangan hendaknya memperhatikan konsumsi pangan dan gizi yang cukup dan seimbang sesuai dengan kebutuhan bagi pembentukan manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan produktif (Suryana 2001)

Konsumsi pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Volume dan kualitas konsumsi pangan dan gizi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan, dan budaya masyarakat. Permasalahan dan tantangan yang perlu diantisipasi dan diatasi dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang adalah : (i) besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses pangan rendah; (ii) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi; (iii) masih dominannya

konsumsi sumber energi karbohidrat yang berasal dari beras; (iv) rendahnya kesadaran dan penerapan sistem sanitasi dan higienis rumah tangga; dan (v) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan (DKP 2006).

Keragaman sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat menuju pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Berbagai sumber pangan lokal dan makanan tradisional yang dimiliki oleh seluruh wilayah, masih dapat dikembangkan untuk memenuhi keanekaragaman pangan masyarakat pada wilayah yang bersangkutan.

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi dapat memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi, yang diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsinya, sehingga mancapai status gizi yang baik. Disamping itu, perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik dapat menyediakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses, serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi masyarakat.

Sementara itu, terdapat berbagai institusi (infrastruktur sosial) di tingkat lokal (kecamatan atau bahkan desa), yang dapat menjadi mitra kerja pemerintah maupun lembaga non-pemerintah dalam perbaikan konsumsi pangan dan status gizi. Beberapa contoh institusi lokal tersebut adalah tersedianya posyandu, kantor cabang dinas, balai penyuluhan dan para penyuluh dari berbagai bidang, kelembagaan masyarakat seperti organisasi ibu-ibu PKK, majlis ta’lim, dan sebagainya. Institusi ini dapat berperan aktif dalam mendeteksi masalah, serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kualitas konsumsi dan perbaikan gizi (DKP 2006).

Program-program pengembangan masyarakat, dalam pengentasan kemiskinan, yang mencakup kapasitas masyarakat untuk bekerja sama, peningkatan keterampilan usaha dan peningkatan akses sumberdaya produktif, telah dilaksanakan oleh berbagai kementrian lingkup pemerintahan maupun berbagai organisasi non pemerintah. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga pada masyarakat miskin. Keberhasilan program tersebut memberikan peluang cukup tinggi bagi keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas konsumsinya, ke arah pangan yang lebih beragam dan bergizi seimbang. Peluang ini akan lebih memberikan hasil apabila disertai dengan proses penyadaran kepada mereka atas pentingnya

mengkonsumsi pangan dan gizi yang seimbang, baik untuk kesehatan, produktivitas dan kecerdasan anak-anak generasi penerus mereka (DKP 2006).

Faktor Penyebab Masalah Pangan dan Gizi Akses terhadap Pangan, Kemiskinan, dan Masalah Gizi

Akses pangan bergantung pada daya beli rumah tangga, yang pada akhirnya merupakan fungsi dari akses mata pencaharian. Akses terhadap matapencaharian berarti terjaminnya penghasilan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan kata lain, kemampuan untuk memperoleh pangan bergantung pada akses terhadap mata pencaharian yang tetap. Mereka yang tidak berpenghasilan tetap dan memadai akan tetap miskin. Jumlah penduduk miskin merupakan gambaran dari penduduk yang tidak memiliki akses yang produktif terhadap mata pencaharian yang memadai. Kelompok tersebut juga mempunyai akses yang relatif rendah terhadap infrastuktur dasar seperti jalan, listrik, dan sebagainya. Semakin besar jumlah penduduk miskin, maka semakin rendah pula akses mereka terhadap tingkat yang memadai terhadap pangan dan semakin tinggi tingkat kerawanan pangan di daerah tersebut (Departemen Pertanian 2006).

Kemiskinan dalam peta kerawanan pangan 2006 (Deptan 2006) didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam hal ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sebab utama kemiskinan di Indonesia adalah tata pemerintahan yang buruk, kurangnya alokasi anggaran untuk sektor-sektor utama seperti pendidikan dan kesehatan, kurangnya peluang mata pencaharian yang cukup, dan eksploitasi berlebihan dari sumber daya alam. Dengan situasi ekonomi yang ada, maka statistik relatif yang dikumpulkan mengenai kesuburan (ukuran keluarga) dan kesejahteraan, mencerminkan suatu hubungan timbal balik, dimana semakin tinggi kesuburan maka semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin suatu keluarga. Statistik mencerminkan bahwa keluarga yang lebih kaya memiliki angka kesuburan yang lebih rendah, lebih berpendidikan dan mempunyai angka kematian bayi yang lebih rendah. Penduduk di daerah pedesaan pada umumnya lebih miskin dan kurang berpendidikan dibandingkan penduduk di daerah perkotaan. Kurangnya informasi, pendidikan, dan kebiasaan/kepercayaan tradisional menghalangi orang untuk menggunakan alat kontrasepsi. Faktor-faktor tersebut, dirangkaikan dengan akses yang lebih rendah ke sumber penghasilan dan rendahnya

kapasitas keuangan, mengakibatkan angka kematian bayi yang lebih tinggi dan peningkatan kemiskinan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2006) dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010 menyebutkan bahwa dari berbagai faktor penyebab masalah gizi, kemiskinan dinilai mempunyai peranan dan bersifat timbal balik. Artinya, kemiskinan akan menyebabkan kurang gizi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses kemiskinan melalui tiga cara, yaitu: (1) kurang gizi secara langsung menyebabkan hilangnya produktivitas karena kelemahan fisik; (2) kurang gizi secara tidak langsung menurunkan kemampuan fungsi kognitif dan berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan, dan (3) kurang gizi dapat menurunkan tingkat ekonomi keluarga karena meningkatnya pengeluaran untuk berobat.

Anggota rumah tangga miskin tidak dapat memenuhi kecukupan gizi sesuai kebutuhan karena asupan makanan yang masih rendah baik kuantitas maupun kualitasnya. Dengan asupan yang tidak mencukupi, anak balita keluarga miskin menjadi lebih rentan terhadap infeksi sehingga sering menderita sakit. Keluarga miskin dicerminkan oleh mata pencaharian dan pendidikan yang rendah sehingga tingkat pengetahuan gizi dan pola asuh keluarga yang kurang berkualitas. Adanya hubungan kemiskinan dan kurang gizi sering diartikan bahwa upaya penanggulangan kekurangan gizi dapat diatasi apabila ekonomi meningkat dan kemiskinan dapat dikurangi. Padahal secara empirik telah dibuktikan bahwa mencegah dan menanggulangi masalah kekurangan gizi tidak harus menunggu sampai masalah kemiskinan dituntaskan. Salah satunya adalah dengan memperbaiki gizi anggota rumah tangga miskin sejak dini. Semakin banyak rakyat miskin diperbaiki gizinya, akan semakin berkurang jumlah rakyat miskin. Investasi pembangunan di bidang gizi tidak mudah dan tidak cepat, tetapi perbaikan gizi memerlukan konsistensi dan kesinambungan program dalam jangka pendek dan jangka panjang (Bappenas 2006).

Perencanan Pangan dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan merupakan jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi. Terpenuhinya kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai PPH, secara implisit menunjukkan bahwa kebutuhan zat gizi juga terpenuhi kecuali untuk zat gizi yang sangat defisit dalam suatu kelompok pangan. Oleh karena itu skor pola konsumsi pangan mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman

konsumsi pangan. Berdasarkan definisi ini, dikemukakan tingkat konsumsi energi pada setiap wilayah yaitu proporsi konsumsi energi aktual dengan Angka Kecukupan Energi (AKE). Dengan mengacu pada Angka Kecukupan Energi sebesar 2 200 kkal/orang/hari maka dapat diketahui sebaran komposisi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat dilakukan penilaian skor mutunya dalam bentuk skor PPH.

Tingkat konsumsi pangan merupakan akumulasi dari berbagai faktor mulai dari yang bersifat individual sampai dari dari lingkungan baik fisik maupun sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karakteristik beragam faktor tersebut tentunya berbeda antar wilayah. Oleh karena itu, susunan Pola Pangan Harapan antar wilayah tidak selalu dianggap sama.

Informasi mengenai jenis pangan yang dikonsumsi, frekuensi konsumsi dan jumlah pangan yang dikonsumsi suatu penduduk secara tidak langsung dapat menggambarkan status gizi penduduk. Survei konsumsi pangan adalah kegiatan survei yang dilakukan untuk mengumpulkan data pangan apa saja yang dikonsumsi suatu penduduk. Berikut ini Tabel 1 komposisi energi menurut Pola Pangan Harapan (PPH).

Tabel 1 Komposisi energi, bobot, dan skor pangan dalam Pola Pangan Harapan

Kelompok Pangan Energi (kkal) % Energi Bobot Skor Pangan

Padi-padian Umbi-umbian Pangan hewani Minyak dan lemak Buah dan biji berminyak Kacang-kacangan Gula

Sayur dan buah Lain-lain 1000 120 240 200 60 100 100 120 60 50.0 6.0 12.0 10.0 3.0 5.0 5.0 6.0 3.0 0.5 0.5 2.0 0.5 0.5 2.0 0.5 5.0 0.0 25.0 2.5 24.0 5.0 1.0 10.0 2.5 30.0 0.0 Total 2000 100.0 100.0 Sumber: Deptan (2001)

Konsep PPH dan skor PPH diperkenalkan di Indonesia pada awal dekade 90-an, dimana konsep PPH ini digunakan sebagai basis perencanaan dan penilaian kecukupan gizi seimbang pada tingkat makro. Skor PPH juga telah dijadikan sebagai salah satu indikator output pembangunan pangan dalam kebijakan pembangunan termasuk evaluasi penyediaan , konsumsi pangan , dan diversifikasi pangan. Hal ini merupakan kekuatan dari konsep PPH dan Skor PPH (Hardinsyah et al. 2001)

Akan tetapi, kehadiran konsep PPH dan skor PPH tidak lepas dari kelemahan metodologis yaitu bahwa proporsi kalori dalam PPH perlu diadaptasi

sesuai kondisi/pola pangan masing-masing negara dan sistem skor yang dikembangkan oleh tim FAO-RAPA belum divalidasi. Justifikasi ilmiah perlu dilakukan untuk mengadaptasi konsep ini seperti yang disarankan oleh tim FAO-RAPA.

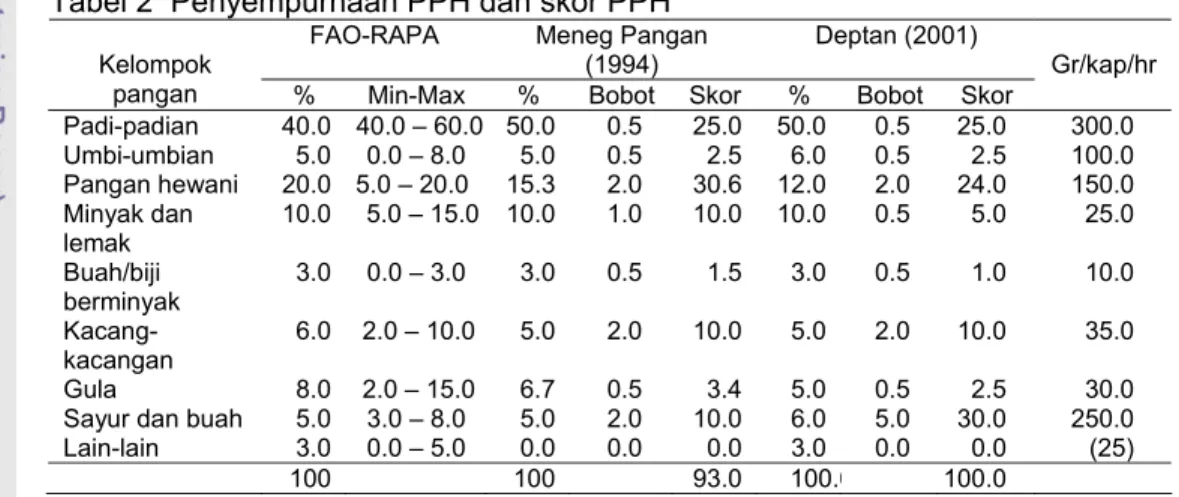

Hardinsyah et al. (2001) menyatakan penyempurnaan PPH dan skor PPH yaitu dengan mempertimbangkan 1) AKG energi berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (1998) sebesar 2 000 kkal/kap/hari; 2) persentase energi (pola konsumsi energi) untuk PPH dihitung terhadap AKG energi (2 200 kkal sebagai penyebut); 3) rating/bobot disempurnakan sesuai teori rating; 4) skor maksimum PPH adalah 100 bukan 93; 5) peran pangan hewani, gula, serta sayur dan buah disesuaikan dengan PUGS; 6) peran umbi-umbian ditingkatkan sejalan dengan kebijakan diversifikasi pangan pokok dan pengembangan pangan lokal; 7) peran makanan lainnya terutama bumbu dan minuman lainnya tidak dinihilkan. Penyempurnaan PPH dan skor PPH terdapat dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Penyempurnaan PPH dan skor PPH

FAO-RAPA Meneg Pangan (1994)

Deptan (2001) Kelompok

pangan % Min-Max % Bobot Skor % Bobot Skor Gr/kap/hr Padi-padian 40.0 40.0 – 60.0 50.0 0.5 25.0 50.0 0.5 25.0 300.0 Umbi-umbian 5.0 0.0 – 8.0 5.0 0.5 2.5 6.0 0.5 2.5 100.0 Pangan hewani 20.0 5.0 – 20.0 15.3 2.0 30.6 12.0 2.0 24.0 150.0 Minyak dan lemak 10.0 5.0 – 15.0 10.0 1.0 10.0 10.0 0.5 5.0 25.0 Buah/biji berminyak 3.0 0.0 – 3.0 3.0 0.5 1.5 3.0 0.5 1.0 10.0 Kacang-kacangan 6.0 2.0 – 10.0 5.0 2.0 10.0 5.0 2.0 10.0 35.0 Gula 8.0 2.0 – 15.0 6.7 0.5 3.4 5.0 0.5 2.5 30.0 Sayur dan buah 5.0 3.0 – 8.0 5.0 2.0 10.0 6.0 5.0 30.0 250.0

Lain-lain 3.0 0.0 – 5.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 (25) 100 100 93.0 100.0 100.0

Sasaran pembangunan pangan selama PJP II adalah terwujudnya ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, yang tercermin pada ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi dan layak, aman dikonsumsi, merata, serta terjangkau oleh setiap individu. Ketahanan pangan dikembangkan antara lain dengan bertumpu pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan potensi lokal. Oleh karena itu, orientasi penyediaan pangan tidak lagi semata berorientasi pada peningkatan kuantitas, tetapi juga berorientasi pada kualitas, khususnya dinilai dari aspek komposisi/keragaman penyediaan dan konsumsi pangan serta mutu

gizi konsumsi pangan dengan menitikberatkan pada potensi sumberdaya setempat.

Hariyadi et al. (2003) menyatakan otonomi daerah perlu dimanfaatkan sebagai suatu momentum untuk membangun ketahanan pangan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu secara cermat melakukan identifikasi potensi indigenus ungulan daerah dengan memperhatikan sumberdaya potensialnya (lingkungan, teknologi, masyarakat, dan sosial budaya) ke dalam sistem dan struktur ekonomi daerahnya. Hal ini perlu secara tegas sebagai komitmen pemerintahan daerah (struktur politik dan ekonomi).

Penyusunan perencanaan pangan guna mewujudkan katahanan pangan yang berbasis sumberdaya lokal di era otonomi, sangatlah penting bagi setiap daerah (provinsi dan kabupaten-kota). Salah satu acuan/pendekatan yang dapat digunakan adalah Pola Pangan Harapan (PPH). Pendekatan ini pertama kali direkomendasikan oleh FAO Kantor Wilayah Asia-Pasifik (FAO-RAPA).

Perencanaan pangan nasional dan daerah dengan pendekatan PPH dirumuskan didasarkan pada pertimbangan, aspek legal maupun substansial. Dari segi legal, beberapa produk hukum yang turut mendukung yaitu: 1) TAP MPR No IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004; 2) Undang-undang No.7 tentang pangan; 3) Undang-undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, Bab IV Pembangunan Ekonomi, Bagian C Program Pembangunan, nomor 1.4 yaitu Pengembangan Pertanian, Pangan dan Pengairan; 4) Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Sedangkan dari segi substansial perlunya perencanaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah sebagai berikut: 1) ketahanan pangan merupakan suatu sistem, yang terdiri dari tiga subsistem yang saling berinteraksi dan harmoni, yaitu subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan susistem konsumsi. Pembangunan subsistem konsumsi bertujuan untuk menjamin agar setiap warga mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan gizi yang cukup, aman dan beragam. 2) untuk memperbaiki konsumsi pangan masyarakat harus ditunjang oleh produksi dan penyediaan pangan yang mampu memenuhi syarat tersebut (Hardinsyah et al. 2001)

Menurut Hardinyah et al. (2001), dikenal tiga macam pendekatan

perencanaan penyediaan pangan dalam pembangunan pangan yakni 1) pendekatan kecenderungan (trend) konsumsi dan permintaan; 2) pendekatan

(PPH). Sejak tahun 1988, FAO-RAPA merekomendasikan pendekatan yang diharapkan dapat membantu para perencana yang berkecimpung baik dalam bidang produksi maupun konsumsi pangan (FAO-RAPA, 1989). Pendekatan ini dikenal dengan Desirable Dietary Pattern (DDP) atau Pola Pangan Harapan (PPH).

Status Gizi

Status gizi merupakan muara akhir dari semua subsistem dalam sistem ketahanan pangan. Dengan kata lain status gizi merupakan salah satu indikator yang mencerminkan baik buruknya ketahanan pangan. Terdapat beberapa tolak ukur untuk menilai status gizi, antara lain berat badan dan tinggi badan menurut umur serta prevalensi gangguan pertumbuhan (DKP 2006)

Angka kecukupan gizi adalah nilai yang menunjukkan jumlah zat gizi yang diperlukan tubuh untuk hidup sehat setiap hari bagi hampir semua populasi menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis tertentu (kehamilan dan menyusui). Angka agregasi rata-rata nasional angka kecukupan energi dan angka kecukupan protein, yaitu 2 000 kkal dan 52 g/kap/hr. Sebagai salah satu basis untuk perencanaan ketersediaan pangan, maka AKE dan AKP tingkat konsumsi dikali faktor 1,1 atau ditambah 10 % sehingga menjadi 2 200 kkal dan 57 g protein/kap/hari pada tingkat penyediaan (Suryana 2004)

Penilaian pertumbuhan, kesehatan, atau penyakit dengan cara antropometri merupakan praktek yang sudah lama dikerjakan. Metode yang sudah lama dikerjakan adalah pemeriksaan umum (general inspection), terutama penilaian subjektif tentang kekurusan atau kegemukan; pengukuran tunggal (single measurement), sebagai contoh, tinggi badan digunakan dalam seleksi anggota militer; atau pengukuran seri (serial measurement), dalam hal ini, menggunakan berat badan untuk memonitor pertumbuhan anak. Pengukuran antropometri difokuskan pada pengukuran berbagai dimensi, proporsi, dan berbagai aspek komposisi tubuh manusia pada berbagai umur dan derajat gizi yang berbeda (Jelliffe, et. al., 1989).

Gibson (1990) menyederhanakan dimensi pengukuran antropometri menjadi dua dimensi, yaitu pertumbuhan dan komposisi tubuh. Pada dimensi pertumbuhan, Jelliffe, et. al., (1989) memisahkan antara komponen pertumbuhan linear (tinggi badan) dan pertumbuhan ponderal atau massa tubuh (berat badan). Menggunakan model dua komponen, lemak tubuh (fat mass) dan bukan lemak (fat-free mass).

Pengukuran antropometri yang sering dilakukan di lapangan, yaitu: (1) Berat Badan (BB) untuk mengetahui massa tubuh, (2) Panjang atau Tinggi badan (PB atau TB) untuk mengetahui dimensi linear, dan (3) Tebal lipatan kulit (skinfold thickness) dan Lingkar Atas (LILA) untuk mengetahui komposisi tubuh, serta cadangan energi dan protein.

Indikator antropometri tersebut banyak bergantung dengan umur, dan ini merupakan faktor kesulitan utama, terutama pada masyarakat pedesaan atau di negara-negara berkembang yang biasanya sulit untuk mendapatkan data umur anak secara tepat. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat yang jarang mencatat tanggal peristiwa kelahiran anak, kecuali pada masyarakat perkotaan yang sudah sadar akan pentingnya data pencatatan kelahiran.

Secara umum, pengukuran dengan cara antropometri memiliki beberapa keuntungan (kelebihan) dan kekurangan. Beberapa keuntungan pengukuran secara antropometri (Gibson, 1990) yaitu: (1) Cara penggunaannya sederhana dan aman, (2) Peralatan tidak mahal, portable, tahan lama, dan mudah di dapat, (3) Di ambil petugas yang relatif tidak ahli, (4) Dapat diperoleh informasi tentang riwayat gizi masa lampau, (5) Dapat mengidentifikasi keadaan gizi ringan, sedang, dan buruk, (6) Untuk pemantauan status gizi dari waktu ke waktu, (7) digunakan untuk melakukan screening test.

Beberapa kekurangan (kelemahan) pengukuran antropometri (Gibson, 1990) yaitu: (1) relatif kurang sensitive, (2) tidak dapat mendeteksi gangguan status gizi, (3) tidak dapat membedakan gangguan pertumbuhan atau komposisi tubuh yang disebabkan oleh defisiensi zat gizi tertentu, (4) faktor-faktor non gizi dapat mengurangi spesifitas dan sensitivitas pengukuran antropometri, tetapi efek ini dapat dihilangkan atau dipertimbangkan melalui desain percobaan dan sampling yang lebih baik.

KERANGKA PEMIKIRAN

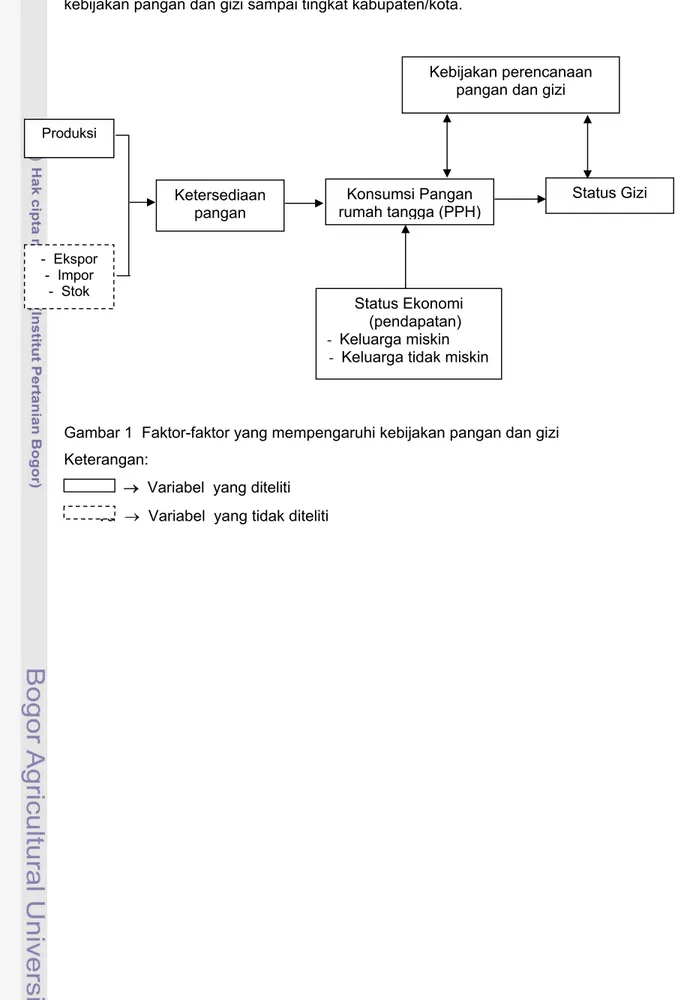

Ketahanan pangan diantaranya mencakup berbagai aspek ketersediaan pangan, konsumsi pangan hingga status gizi tingkat rumah tangga dan individu. Keadaan ketahanan pangan sangatlah penting diperhatikan karena dampaknya tidak hanya terjadinya rawan pangan saja tetapi dalam jangka panjang akan berpengaruh negatif pada kualitas sumberdaya manusia.

Ketersediaan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan konsumsi, namun dinilai belum mencukupi dalam konteks ketahanan pangan, karena masih banyak variabel lain yang berpengaruh untuk mencapai ketahanan pangan tingkat daerah dan rumah tangga. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri (domestik). Bila terjadi kelebihan (surplus), pangan tersebut dapat diperdagangkan antar wilayah (ekspor), terutama terhadap wilayah yang mengalami defisit pangan dan ekspor. Sebaliknya bila terjadi defisit, sebagian pangan untuk konsumsi dalam negeri dapat dipenuhi dari impor (Ariani 2005).

Konsumsi pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan status gizi manusia. Hasan (1993) mengemukakan bahwa mutu gizi makanan penduduk ditentukan oleh jumlah dan macam zat-zat gizi yang dikonsumsi. Makin beragam sumber zat-zat gizi (dari beragam bahan pangan) yang dikonsumsi seseorang, makin besar juga kemungkinan terpenuhi kebutuhan gizinya. Suatu acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola ideal.

Volume dan kualitas konsumsi pangan dan gizi dalam rumah tangga salah satunya dipengaruhi oleh status ekonomi (keluarga miskin dan tidak miskin). Kelompok masyarakat dengan status ekonomi rendah (keluarga miskin) rentan terhadap masalah kerawanan pangan, karena kemampuan daya beli terhadap pangan yang beragam untuk memenuhi kecukupan gizinya sangat rendah. Oleh Karena itu, pemerintah wajib mengupayakan jaminan akses pangan, agar mereka senantiasa terpenuhi haknya untuk memperolah pangan yang cukup.

Kebijakan pangan adalah suatu pernyataan tentang kerangka pikir dan arahan yang digunakan untuk menyusun program pangan guna mencapai situasi pangan dan gizi yang lebih baik (Hardinsyah dan Ariani, M., 2000). Dengan

demikian, dapat dipahami betapa penting dan strategisnya merumuskan suatu kebijakan pangan dan gizi sampai tingkat kabupaten/kota.

Gambar 1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pangan dan gizi Keterangan:

→ Variabel yang diteliti → Va → Variabel yang tidak diteliti

Kebijakan perencanaan pangan dan gizi

Konsumsi Pangan rumah tangga (PPH) Ketersediaan pangan Status Gizi Produksi - Ekspor - Impor - Stok Status Ekonomi (pendapatan) - Keluarga miskin

METODE PENELITIAN

Desain, Tempat dan Waktu PenelitianDesain penelitian ini adalah Descriptive Study. Penelitian ini bersifat prospektif untuk memproyeksikan kondisi yang akan datang. Penelitian dilakukan di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive dengan alasan: (1) merupakan salah satu wilayah pengembangan baru yang mewakili karakteristik kota dengan potensi pertanian yang masih cukup tinggi, (2) pada tahun 2006 Dinas Kesehatan Kota Banjar melakukan kegiatan Survey Status dan Konsumsi Gizi Masyarakat Kota Banjar. Pengumpulan data dilaksanakan mulai bulan Februari hingga Mei 2007.

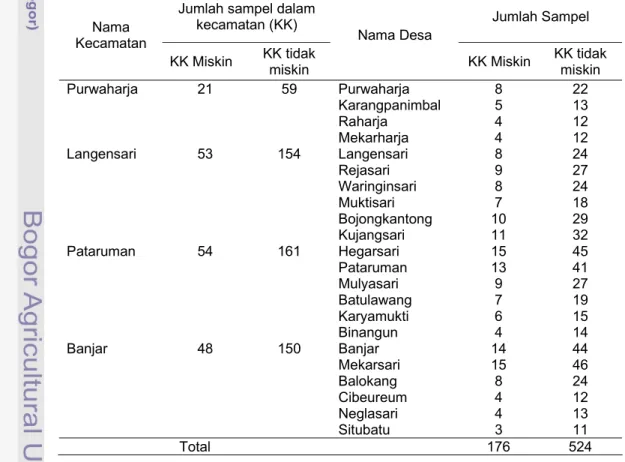

Cara Penetapan Sampel

Cara penetapan sampel data sekunder ini dilakukan dengan purposive. Sampel data Status Gizi dan Konsumsi diperoleh sebanyak 700 Kepala Keluarga (KK) yaitu 176 KK yang dikategorikan miskin dan 524 KK yang dikategorikan tidak miskin. Berikut ini Tabel 3 daftar jumlah sampel Status dan Konsumsi Gizi Kota Banjar.

Tabel 3 Daftar jumlah sampel Status dan Konsumsi Gizi Kota Banjar 2006 berdasarkan kecamatan

Jumlah sampel dalam

kecamatan (KK) Jumlah Sampel

Nama Kecamatan

KK Miskin KK tidak miskin

Nama Desa

KK Miskin KK tidak miskin

Purwaharja 21 59 Purwaharja 8 22 Karangpanimbal 5 13 Raharja 4 12 Mekarharja 4 12 Langensari 53 154 Langensari 8 24 Rejasari 9 27 Waringinsari 8 24 Muktisari 7 18 Bojongkantong 10 29 Kujangsari 11 32 Pataruman 54 161 Hegarsari 15 45 Pataruman 13 41 Mulyasari 9 27 Batulawang 7 19 Karyamukti 6 15 Binangun 4 14 Banjar 48 150 Banjar 14 44 Mekarsari 15 46 Balokang 8 24 Cibeureum 4 12 Neglasari 4 13 Situbatu 3 11 Total 176 524

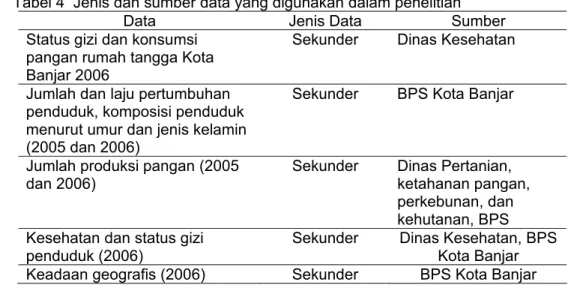

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang meliputi: 1) status gizi dan konsumsi pangan rumah tangga Kota Banjar; 2) jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin; 3) jumlah produksi pangan; 4) kesehatan dan status gizi penduduk; 5) keadaan geografis. Data sekunder berupa data aktual serta data time series selama dua tahun terakhir (tahun 2005 dan 2006) yang terkait dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Banjar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Satistik Kota Banjar. Berikut adalah uraian jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian

Data Jenis Data Sumber

Status gizi dan konsumsi pangan rumah tangga Kota Banjar 2006

Sekunder Dinas Kesehatan

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin (2005 dan 2006)

Sekunder BPS Kota Banjar

Jumlah produksi pangan (2005 dan 2006)

Sekunder Dinas Pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, dan kehutanan, BPS Kesehatan dan status gizi

penduduk (2006)

Sekunder Dinas Kesehatan, BPS Kota Banjar Keadaan geografis (2006) Sekunder BPS Kota Banjar

Data sekunder yaitu data status gizi dan konsumsi pangan rumah tangga Kota Banjar 2006, data jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, jumlah produksi pangan, kesehatan penduduk dan status gizi, keadaan geografis dan sosial diperoleh dengan mengumpulkan data dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Banjar, Bappeda, dan BPS.

Pengolahan dan Analisis Data

Data sekunder status gizi dan konsumsi pangan yang dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan program microsoft excell dan software “Aplikasi Komputer Analisis Kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi” yang dikembangkan oleh Heryatno, Baliwati, Martianto, & Herawati

(2005). Sedangkan data jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, jumlah produksi pangan, jumlah rumah tangga miskin dan penduduk miskin, serta kesehatan penduduk dan gizi buruk digunakan sebagai data pendamping dalam penelitian ini.

Gambar 2 Cover program aplikasi komputer analisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan wilayah propinsi.

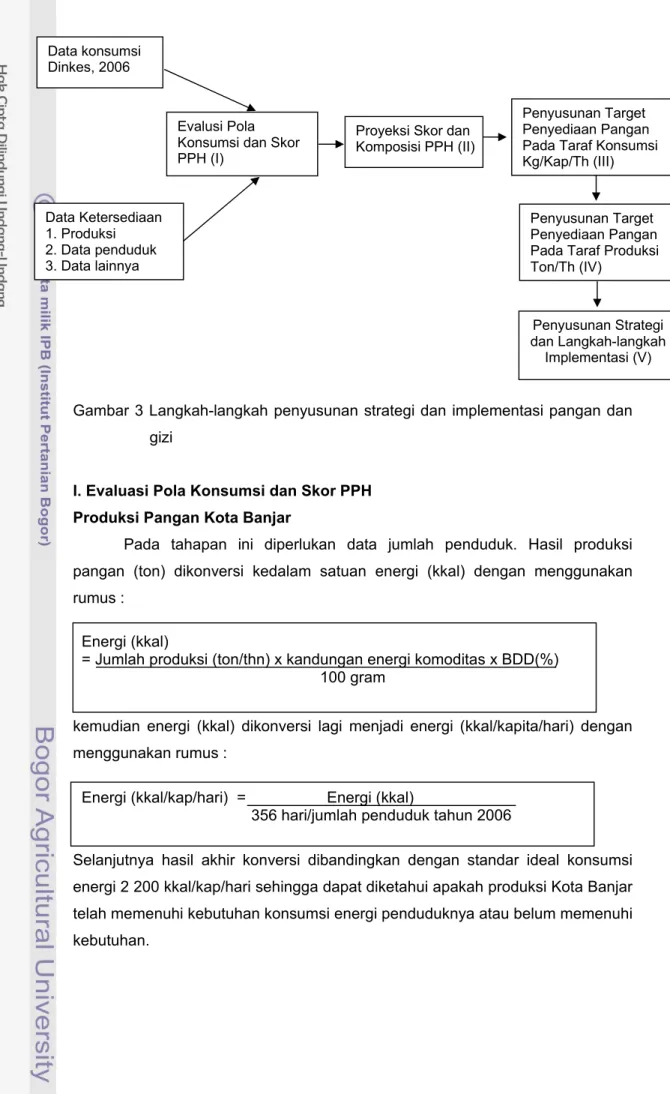

Hasil pengolahan data konsumsi pangan Kota Banjar ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan alternatif kebijakan perencanaan pangan dan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Banjar menurut keadaan ekonomi. Secara berurutan tahapan-tahapan dalam upaya penyusunan strategi dan langkah-langkah implementasi disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3 Langkah-langkah penyusunan strategi dan implementasi pangan dan gizi

I. Evaluasi Pola Konsumsi dan Skor PPH Produksi Pangan Kota Banjar

Pada tahapan ini diperlukan data jumlah penduduk. Hasil produksi pangan (ton) dikonversi kedalam satuan energi (kkal) dengan menggunakan rumus :

Energi (kkal)

= Jumlah produksi (ton/thn) x kandungan energi komoditas x BDD(%) 100 gram

kemudian energi (kkal) dikonversi lagi menjadi energi (kkal/kapita/hari) dengan menggunakan rumus :

Energi (kkal/kap/hari) = Energi (kkal)

356 hari/jumlah penduduk tahun 2006

Selanjutnya hasil akhir konversi dibandingkan dengan standar ideal konsumsi energi 2 200 kkal/kap/hari sehingga dapat diketahui apakah produksi Kota Banjar telah memenuhi kebutuhan konsumsi energi penduduknya atau belum memenuhi kebutuhan.

Evalusi Pola Konsumsi dan Skor PPH (I)

Proyeksi Skor dan Komposisi PPH (II)

Penyusunan Target Penyediaan Pangan Pada Taraf Konsumsi Kg/Kap/Th (III)

Penyusunan Target Penyediaan Pangan Pada Taraf Produksi Ton/Th (IV) Penyusunan Strategi dan Langkah-langkah Implementasi (V) Data konsumsi Dinkes, 2006 Data Ketersediaan 1. Produksi 2. Data penduduk 3. Data lainnya

Analisis Situasi Konsumsi Pangan dan Gizi

Analisis situasi konsumsi pangan yang akan dilakukan meliputi : a. Analisis secara Kuantitaf

Analisis ini diukur dengan menggunakan Tingkat Konsumsi Energi (TKE) yang menggambarkan persentase konsumsi energi terhadap Angka Kecukupan Energi Kota Banjar. Hasil yang diperoleh akan diklasifikasikan menurut kriteria Departemen Kesehatan tahun 1996 (PPKP BKP 2005), sebagai berikut :

TKE < 70% : defisit berat

TKE 70-79 % : defisit tingkat sedang TKE 80-90% : defisit tingkat ringan TKE 90-119 % : normal (tahan pangan)

TKE ≥ 120% : kelebihan/diatas AKE (tahan pangan) AKE Regional Kota Banjar

Angka Kecukupan Energi (AKE) untuk Kota Banjar adalah jumlah energi yang harus dipenuhi oleh rata-rata penduduk Kota Banjar agar hampir semua penduduk dapat hidup sehat dalam menjalankan aktivitasnya. Perhitungan Angka Kecukupan Energi Rata-rata Penduduk (AKERP) suatu wilayah memerlukan informasi mengenai komposisi dan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin (dalam persen), jumlah wanita hamil (dalam persen), dan jumlah wanita menyusui (dalam persen). Perhitungan AKERP dilakukan dengan cara Unit Konsumen Energi (UKE).

Pengelompokan umur penduduk berdasarkan demografi yang dikeluarkan oleh BPS berbeda dengan pengelompokan umur untuk perhitungan AKERP, sehingga perlu diubah menjadi pengelompokan umur kecukupan gizi. Informasi yang biasanya tidak tersedia adalah jumlah bayi usia 0.5-1 tahun, jumlah wanita hamil, dan jumlah wanita menyusui. Jumlah bayi umur 0.5-1 tahun diperkirakan sama dengan setengah jumlah bayi 0-1 tahun, wanita hamil sama dengan 10% lebih banyak dari bayi usia 0-1 tahun, dan wanita menyusui sama dengan jumlah bayi umur 0-0.5 tahun (PPKP BKP 2005).

Hingga umur tertentu pengelompokan umur penduduk berdasarkan demografi berbeda dengan pengelompokan umur untuk menghitung AKERP. Salah satu penyelesaian masalah ini adalah dengan menggunakan metode Sprangue Multipliers. Metode ini pada prinsipnya yaitu metode yang digunakan untuk memecah jumlah penduduk menurut kelompok umur lima tahunan (yang

dikeluarkan BPS) menjadi jumlah penduduk umur tunggal dengan menggunakan Faktor Pengali Sprague (FPS).

Tabel 5 Pengelompokan umur kecukupan energi

Jenis Kelamin

Kelompok

Umur Cara Perhitungan

Pria Wanita Tambahan 0.5 -1 1 – 3 4 – 6 7 – 9 10 – 12 13 – 15 16 – 19 20 – 29 30 – 59 ≥60 10 -12 13 – 15 16 – 19 20 – 29 30 – 59 ≥ 60 Hamil Menyusui (0.5) x umur 1 th

umur demografi (0-4 th) – umur 1 th - umur 4 th umur 4 th + umur 5 th + umur 6 th

umur demografi (5-9 th) – umur 5 th – umur 6 th umur demografi (10-14 th) – umur 13 th – umur 14 th umur 13 th + umur 14 th + umur 15 th

umur demografi (15-19 th) – umur 15 th umur demografi (20-24 th) + (25-29 th)

umur demografi (30-34 th) + (35-39 th) + (40-44 th) + (45-49 th) + (50-59 th) + (55-59 th)

umur demografi (60-64 th) + (65-69 th) + (70-74 th) + 75 th umur demografi (10-14 th) – umur 13 th – umur 14 th umur 13 th + umur 14 th + umur 15 th

umur demografi (15-19 th) – umur 15 th umur demografi (20-24 th) + (25-29 th)

umur demografi (30-34 th) + (35-39 th) + (40-44 th) + (45-49 th) + (50-59 th) + (55-59 th)

umur demografi (60-64 th) + (65-69 th) + (70-74 th) + 75 th 10% lebih banyak dari bayi usia 0-1 tahun,

sama dengan jumlah bayi umur 0-0,5 tahun

Sumber : Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan & Departemen GMSK (2005)

Kelompok umur demografi yang perlu dipecah menjadi umur tunggal untuk menghitung AKE penduduk yaitu: (1) kelompok umur 0-4 tahun menjadi 0 dan 4 tahun, sisanya umur (1-3) tahun, tanpa dibedakan jenis kelamin (2) kelompok umur (5-9) tahun menjadi umur 5 dan 6 tahun, sisanya (7-9) tahun, tanpa dibedakan jenis kelamin (3) kelompok umur (10-14) tahun menjadi umur 13 dan 14 tahun, sisanya umur (10-12) tahun yang dibedakan menurut jenis kelamin (4) kelompok umur (15-19) tahun menjadi umur 15 tahun, sisanya umur 16-19) tahun yang dibedakan menurut jenis kelamin. Setelah empat kelompok umur dipecah, kemudian disusun dan dihitung jumlah (persentase) penduduk menurut umur kecukupan gizi. Rumus yang digunakan yaitu:

Nj = ∑ (FPSi) (Ni) Keterangan:

Nj = jumlah penduduk umur satu tahunan (umur tunggal) pada umur j, dimana j = umur tunggal

FPSi = Faktor pengali Sprague pada kelompok umur lima tahunan yang ke i Ni = jumlah penduduk kelompok umur lima tahunan pada kelompok umur

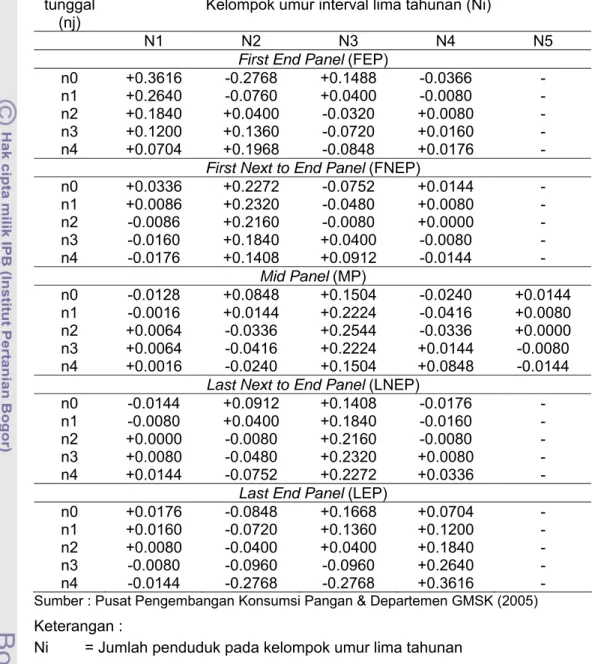

Tabel 6 Faktor Pengali Sprague (FPS) untuk memecah kelompok umur demografi menjadi umur tunggal

Umur tunggal

(nj)

Kelompok umur interval lima tahunan (Ni)

N1 N2 N3 N4 N5 First End Panel (FEP)

n0 n1 n2 n3 n4 +0.3616 +0.2640 +0.1840 +0.1200 +0.0704 -0.2768 -0.0760 +0.0400 +0.1360 +0.1968 +0.1488 +0.0400 -0.0320 -0.0720 -0.0848 -0.0366 -0.0080 +0.0080 +0.0160 +0.0176 - - - - - First Next to End Panel (FNEP)

n0 n1 n2 n3 n4 +0.0336 +0.0086 -0.0086 -0.0160 -0.0176 +0.2272 +0.2320 +0.2160 +0.1840 +0.1408 -0.0752 -0.0480 -0.0080 +0.0400 +0.0912 +0.0144 +0.0080 +0.0000 -0.0080 -0.0144 - - - - - Mid Panel (MP) n0 n1 n2 n3 n4 -0.0128 -0.0016 +0.0064 +0.0064 +0.0016 +0.0848 +0.0144 -0.0336 -0.0416 -0.0240 +0.1504 +0.2224 +0.2544 +0.2224 +0.1504 -0.0240 -0.0416 -0.0336 +0.0144 +0.0848 +0.0144 +0.0080 +0.0000 -0.0080 -0.0144 Last Next to End Panel (LNEP)

n0 n1 n2 n3 n4 -0.0144 -0.0080 +0.0000 +0.0080 +0.0144 +0.0912 +0.0400 -0.0080 -0.0480 -0.0752 +0.1408 +0.1840 +0.2160 +0.2320 +0.2272 -0.0176 -0.0160 -0.0080 +0.0080 +0.0336 - - - - - Last End Panel (LEP)

n0 n1 n2 n3 n4 +0.0176 +0.0160 +0.0080 -0.0080 -0.0144 -0.0848 -0.0720 -0.0400 -0.0960 -0.2768 +0.1668 +0.1360 +0.0400 -0.0960 -0.2768 +0.0704 +0.1200 +0.1840 +0.2640 +0.3616 - - - - -

Sumber : Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan & Departemen GMSK (2005)

Keterangan :

Ni = Jumlah penduduk pada kelompok umur lima tahunan nj = Perkiraan jumlah penduduk umur satu tahunan

Faktor Pengali Sprangue (FPS) dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu First End Panel (FEP), First Next to End Panel (FNEP), Mid Panel (MP), Last Next to End Panel (LNEP) dan Last End Panel (LEP). FPS mana yang akan digunakan tergantung pada kelompok umur mana yang akan dipecah. Bila kelompok umur lima tahunan pertama (N1) yang akan dipecah, maka digunakan FPS FEP, bila kelompok umur lima tahunan kedua (N2) yang akan dipecah maka digunakan FPS FNEP, bila kelompok lima tahunan ketiga (N3) dan keempat (N4)

yang akan dipecah maka digunakan FPS MP. Selanjutnya perhitungan AKE regional dihitung dengan cara mengalikan persentase penduduk menurut kelompok umur kecukupan gizi dengan Faktor UKE. Faktor Pengali Sprangue (FPS) untuk memecah kelompok umur demografi menjadi umur tunggal dapat dilihat pada Tabel 6.

AKE Regional selain diperoleh dengan menggunakan Multiple Sprangue dapat juga diperoleh dari pengolahan data dengan software “Aplikasi Komputer Analisis kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah Kbupaten/Kota dan Provinsi”. b. Analisis secara kualitatif

Kualitas konsumsi pangan akan diukur dengan skor PPH yang memiliki angka maksimal 100. Semakin tinggi skor PPH , maka kualitas konsumsi pangan semakin baik.

Hasil olahan data konsumsi pangan dengan menggunakan software “Aplikasi Komputer Analisis kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi” kemudian dianalisis secara deskriptif, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan perencanaan pangan dan gizi Kota Banjar. Berikut ini langkah-langkah untuk menghitung skor dan komposisi PPH aktual :

1). Konversi bentuk, Jenis, dan satuan

Pangan yang dikonsumsi rumah tangga terdapat dalam berbagai bentuk. jenis dengan satuan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan konversi ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama (yang disepakati).

2). Pengelompokan pangan menjadi 9 kelompok

a. Padi-padian meliputi beras dan olahannya, jagung dan olahannya, gandum dan olahannya.

b. Umbi-umbian meliputi ubi kayu dan olahannya, ubi jalar, kentang, talas, dan sagu (termasuk makanan berpati)

c. Pangan hewani meliputi daging dan olahannya, ikan dan olahanya, telur, serta susu dan olahannya.

d. Minyak dan lemak meliputi minyak kelapa, minyak sawit, margarin, dan lemak hewani.

e. Buah/biji berminyak meliputi kelapa, kemiri, kenari, dan coklat.

f. Kacang-kacangan meliputi kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang mete, kacang tunggak, kacang lain, tahu, tempe, tauco, oncom, sari kedelai, kecap.

g. Gula meliputi gula pasir, gula merah, sirup, minuman jadi dalam botol/kaleng.

h. Sayur dan buah meliputi sayur segar dan olahannya, buah segar dan olahannya, dan emping.

i. Lain-lain meliputi aneka bumbu dan bahan minuman seperti terasi, cengkeh, ketumbar, merica, pala, asam, bumbu mask, terasi, teh dan kopi.

3). Menghitung konsumsi energi menurut kelompok pangan Pada tahap ini perlu dilakukan :

a. perhitungan kandungan energi setiap jenis pangan yang dikonsumsi dengan bantuan daftar komposisi bahan makanan (DKBM).

b. menjumlahkan kandungan energi setiap jenis pangan yang dikonsumsi menurut kelompok pangan.

4). Menghitung total konsumsi energi dari kelompok pangan 1 sampai dengan 9 Angka ini menunjukkan angka konsumsi pangan wilayah Kota Banjar pada tahun 2006.

5). Menghitung kontribusi energi tiap kelompok pangan ke 1 s/d ke 9

Langkah untuk menilai pola/komposisi konsumsi pangan dengan cara menghitung kontribusi energi menurut AKE dari setiap kelompok pangan. dalam bentuk persen yaitu dengan cara membagi masing-masing energi kelompok pangan dengan AKE sebesar 1 944 kkal/kapita/hari dikalikan 100%.

6). Menghitung Skor PPH

Terdapat perbedaan antara cara perhitungan PPH yang baru (Deptan, 2001) dengan yang lama (Meneg Pangan, 1994). Perhitungan PPH yang lama menggunakan perbandingan antara energi yang dikonsumsi dengan total energinya sedangkan yang baru menggunakan perbandingan antara energi yang dikonsumsi dengan AKEnya. Selain itu, pada perhitungan PPH cara lama tidak dilakukan koreksi terhadap skor maksimal.

a. tahap I : mengalikan % kontribusi energi per AKE dengan bobot/rating b. tahap II : memperhatikan batas skor maksimum. Jika skor AKE lebih tinggi

dari skor maksimum. maka yang diambil adalah skor maksimum. Jika skor AKE lebih rendah dari skor maksimum. maka yang diambil adalah skor AKE. Skor PPH setiap kelompok pangan

menunjukkan komposisi konsumsi pangan penduduk pada waktu/tahun tertentu.

7). Menghitung Total Skor Mutu Konsumsi Pangan

Total skor mutu konsumsi pangan adalah jumlah dari skor kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. Angka ini disebut skor konsumsi pangan aktual yang menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan penduduk pada tahun tertentu. Hasil perhitungan skor dan komposisi PPH aktual (susunan PPH) suatu wilayah pada tahun tertentu.

Cara menghitung komposisi pangan aktual dapat digunakan AKE regional berdasarkan UKE (jika datanya tersedia) atau dapat juga menggunakan AKE Nasional berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2004. yaitu sebesar 2 000 kkal/kap/hari.

II. Proyeksi Skor PPH dan Komposisi PPH

Apabila evaluasi terhadap skor mutu pangan wilayah sudah dilakukan, maka selanjutnya dilakukan penyusunan proyeksi skor mutu PPH yang akan di capai. Diharapkan Kota Banjar mampu mencapai skor PPH 100 pada tahun 2020. Penyusunan proyeksi mutu pangan sebelum tahun 2020 antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan interpolasi linier. Titik awal skor mutu adalah hasil perhitungan atau evaluasi skor PPH aktual, sedangkan proyeksi akhir skor mutu adalah skor PPH 2020.

Skor mutu pangan tahun proyeksi sampai dengan 2020 dihitung dengan menggunakan interpolasi sederhana dengan rumus berikut :

Keterangan: St = skor mutu pangan tahun t S0 = skor mutu pangan tahun awal S2020 = skor mutu pangan tahun 2020

dt = selisih tahun antara tahun 2020 dengan tahun awal n = selisih tahun yang dicari dengan tahun dasar

III. Penyusunan Target Penyediaan Pangan pada Taraf Konsumsi Kg/Kap/Thn

Dengan asumsi setahun sama dengan 365 hari, maka kebutuhan konsumsi pangan dalam satuan kg/kap/tahun diperoleh dengan menggunakan rumus :

Proyeksi konsumsi (kg/kap/tahun) = gram konsumsi x 365 1 000