2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi dan Klasifikasi Ikan Tuna (Thunnus sp.)

Klasifikasi ikan tuna menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut: Filum : Chordata Subfilum : Vertebrata Kelas : Teleostei Subkelas : Actinopterygii Ordo : Perciformes Subordo : Scombridei Familyi : Scombridae Genus : Thunnus

Spesies : Thunnus obesus (bigeyetuna, tuna mata besar) T. alalunga (albacore, tuna alcar)

T. tonggol (longtail tuna, tuna ekor panjang) T. albacares (yellowfintuna, madidihang)

T. macoyii (southern bluefintuna, tuna sirip biru selatan) T. thynnus (northern bluefin tuna, tuna sirip biru utara) T. atlanticus (blackfintuna, tuna sirip hitam)

Gambar 1. Ikan tuna (Thunnus sp.) Sumber : http://www.dkp.go.id

Ikan tuna memiliki bentuk badan seperti cerutu, menandakan kecepatan dalam pergerakannya. Bagian badannya langsing, sedangkan bagian paling lebar terletak di tengah-tengah. Penampang melintang badan ikan tuna umumnya berbentuk bulat panjang atau agak membulat. Semua bagian badan ditutupi sisik (kecuali jenis cakalang sama sekali tidak mempunyai sisik) kecuali pada bagian

dada yang mengeras dan seperti perisai. Warna punggung biru tua kadang-kadang hampir hitam, dan cepat sekali berubah bila ikan telah mati, sedangkan bagian perut berwarna agak keputih-putihan (Simorangkir, 1993).

Tuna terdapat di banyak perairan, terutama yang mempunyai kadar garam tinggi. Di Samudera Hindia penyebarannya meluas dari 30o LS ke utara dan dari timur Australia hingga pantai Amerika. Di Samudera Atlantik meluas dari pantai Amerika hingga benua Afrika dan di Nusantara selain di kedua lautan yang mengelilingi negara kepulauan juga terdapat di laut yang dalam diantaranya Laut Bali, Laut Flores, Laut Sawu, dan Laut Arafuru serta Laut Banda (Simorangkir, 1993). Ikan tuna ada yang hidup di perairan tertentu, akan tetapi kebanyakan mengadakan migrasi sepanjang tahun dengan bergerak cepat dan bergerombol pada perairan dengan suhu 10-40 oC, pada kedalaman 0-400 mdpl (meter dari permukaan laut) (Tampubolon, 1983).

2.2 Tuna Loin Beku

Tuna Loin mentah beku adalah produk yang dibuat dari tuna segar atau beku yang mengalami perlakuan penyiangan, pembelahan membujur menjadi 4 bagian (loin), pembuangan daging gelap (dark meat), pembuangan lemak, pembuangan kulit, perapihan, dan pembekuan cepat serta suhu pusatnya maksimum -18 0C (BSN, 2006). Cara penanganan dan pengolahan ikan tuna loin beku untuk bahan baku tuna segar yang mengacu pada SNI 01-4104.3-2006, adalah sebagai berikut: 1. Penerimaan

Bahan baku ikan tuna yang diterima di unit pengolahan diuji secara organoleptik, untuk mengetahui mutunya. Bahan baku kemudian ditangani secara hati-hati, cepat, cermat, dan saniter dengan suhu pusat produk maksimal 4,4 0C.

2. Penyiangan atau tanpa penyiangan

Apabila ikan yang diterima masih dalam keadaan utuh, ikan disiangi dengan cara membuang kepala dan isi perut. Penyiangan dilakukan secara cepat, cermat, dan saniter sehingga tidak menyebabkan pencemaran pada tahap berikutnya dengan suhu pusat produk maksimal 4,4 0C.

3. Pencucian

Ikan tuna dicuci dengan hati-hati menggunakan air bersih dingin yang mengalir secara cepat, cermat, dan saniter untuk mempertahankan suhu pusat produk maksimal 4,4 0C.

4. Pembuatan loin

Pembuatan loin dilakukan dengan cara membelah ikan menjadi empat bagian secara membujur. Proses pembuatan loin dilakukan secara cepat, cermat, dan saniter dan tetap mempertahankan suhu pusat produk 4,4 0C.

5. Pengulitan dan perapihan

Tulang, daging merah, dan kulit yang ada pada loin dibuang hingga bersih. Pengulitan dan perapihan dilakukan secara cepat, cermat, dan saniter serta tetap mempertahankan suhu produk 4,4 0C.

6. Sortasi mutu

Sortasi mutu dilakukan dengan memeriksa loin apakah masih terdapat tulang, duri, daging merah, dan kulit secara manual. Sortasi dilakukan secara hati-hati, cepat, cermat, dan saniter dengan suhu pusat maksimal 4,4 0C.

7. Pembungkusan (wrapping)

Loin yang sudah rapih selanjutnya dikemas dalam plastik secara individual vakum dan tidak vakum secara cepat. Proses pembungkusan dilakukan secara cepat, cermat, dan saniter serta tetap mempertahankan suhu pusat produk maksimal 4,4 0C.

8. Pembekuan

Loin yang sudah dibungkus kemudian dibekukan dengan alat pembeku (freezer) seperti Air Blast Freezer (ABF), Contact Plate Freezer (CPF), atau Immersion Freezer (IF) dengan air garam dingin (brine water) hingga suhu pusat ikan mencapai maksimal -18 0C dalam waktu maksimal 4 jam.

9. Penimbangan

Loin ditimbang satu per satu dengan menggunakan timbangan yang sudah dikalibrasi. Penimbangan dilakukan dengan cepat, cermat, dan saniter serta tetap mempertahankan suhu pusat produk maksimal -18 0C.

10. Pengepakan

Loin yang telah dilepaskan dari pan pembeku, kemudian dikemas dengan plastik dan dimasukkan dalam master karton secara cepat, cermat, dan saniter.

11.Pengemasan

Produk akhir dikemas dengan cepat, cermat secara saniter dan higienis, pengemasan dilakukan dalam kondisi yang dapat mencegah terjadinya kontaminasi dari luar terhadap produk.

12.Pelabelan dan pemberian kode

Setiap kemasan produk tuna loin beku yang akan diperdagangkan agar diberi tanda dengan benar dan mudah dibaca, mencantumkan bahasa yang dipersyaratkan disertai keterangan sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. Jenis produk

b. Berat bersih produk

c. Nama dan alamat lengkap unit pengolahan secara lengkap d. Bila ada bahan tambahan lain diberi keterangan bahan tersebut e. Tanggal, bulan, dan tahun produksi

f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa 13. Penyimpanan

Penyimpanan tuna loin beku dalam gudang beku (cold storage) dengan suhu maksimal -25 0C dengan fluktuasi suhu maksimal ± 2 0C. Penataan produk dalam gudang beku diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan sirkulasi udara dapat merata dan memudahkan pembongkaran.

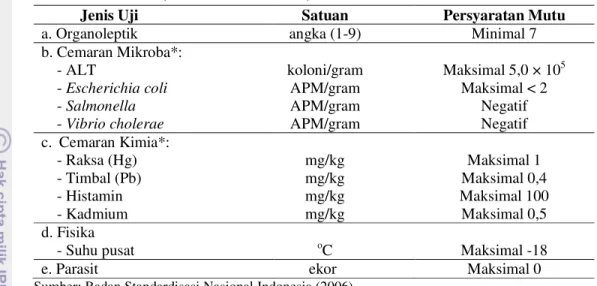

Persyaratan mutu dan keamanan pangan tuna loin beku yang dianjurkan sesuai dengan SNI 01-4104.1-2006 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Persyaratan mutu dan keamanan pangan tuna loin beku (SNI 01-4104.1-2006)

Jenis Uji Satuan Persyaratan Mutu

a. Organoleptik angka (1-9) Minimal 7

b. Cemaran Mikroba*: - ALT - Escherichia coli - Salmonella - Vibrio cholerae koloni/gram APM/gram APM/gram APM/gram Maksimal 5,0 × 105 Maksimal < 2 Negatif Negatif c. Cemaran Kimia*: - Raksa (Hg) - Timbal (Pb) - Histamin - Kadmium mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Maksimal 1 Maksimal 0,4 Maksimal 100 Maksimal 0,5 d. Fisika

- Suhu pusat oC Maksimal -18

e. Parasit ekor Maksimal 0

Sumber: Badan Standardisasi Nasional Indonesia (2006) * Apabila diperlukan

Keterangan:

ALT : Angka Lempeng Total APM : Angka Paling Memungkinkan 2.3 Histamin

Histamin diketahui sebagai penyebab utama scombroid poisoning yang muncul akibat mengkonsumsi hewan famili scombroid seperti tuna, mackarel, cakalang, bonito dan sejenisnya. Histamin adalah senyawa amin biogenik yang terbentuk dari asam amino histidin akibat reaksi dengan enzim dekarboksilase (Sumner et al., 2004).

Pembentukan histamin dapat terjadi melalui dua cara yaitu autolisis dan aktivitas bakteri. Jumlah histamin yang dihasilkan melalui aktivitas enzim selama proses autolisis sangat rendah dibandingkan dengan histamin yang dihasilkan oleh aktivitas bakteri selama proses pembusukkan berlangsung. Pada kondisi optimum jumlah maksimum histamin yang dapat diproduksi melalui proses autolisis tidak dapat melebihi 10-15 mg/100 gram daging ikan. Pembentukan histamin berbeda untuk setiap spesies ikan, hal ini tergantung pada kandungan histidin, tipe, dan banyaknya bakteri yang menunjang pertumbuhan dan reaksi mikroba serta dipengaruhi oleh temperatur dan pH lingkungan (Kimata, 1961).

Selama proses kemunduran mutu, bakteri memproduksi enzim dekarboksilase yang akan mengubah histidin bebas dan asam amino lain pada daging ikan menjadi histamin dan amin biogenik lain seperti putresin (dari ornitin), kadaverin (dari lisin), dan spermidin dan spermin (dari arginin) (Eitenmiller dan De Souza, 1984 dalam Lehane dan Olley, 2000). Ketika enzim histidin dekarboksilase sudah terbentuk maka enzim tersebut akan terus membentuk histamin walaupun bakterinya sudah tidak aktif (Kimata, 1961). Bakteri jenis Clostridium perfringens, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Raoutella planticula dan Vibrio alginolyticus termasuk dalam golongan bakteri yang menyebabkan histamin terbentuk sampai tingkat membahayakan (Kanki et al 2002; Borgstrom, 1961; Taylor et al., 1979 dalam Yoshinaga dan Frank, 1982).

Secara fisiologis histamin dalam dosis rendah diperlukan sebagai fungsi normal sistem tubuh. Memakan makanan yang mengandung sedikit histamin akan memberikan efek yang kecil bagi manusia, namun jika mengandung banyak histamin maka akan bersifat toksik. Sistem intestinal dari manusia mengandung enzim diamine oxidase (DAO) dan Histamin N-methyl transferase (HMT) dimana akan mendegradasi histamin menjadi produk yang tidak berbahaya, akan tetapi jika dosis histamin yang dikonsumsi besar maka kemampuan dari DAO dan HMT untuk menghancurkan histamin akan menyebabkan efek toksik dari histamin pada jaringan tubuh. Gejala keracunan histamin adalah gatal-gatal, diare, demam, sakit kepala, dan tekanan darah turun (Keer et al., 2002).

Food and Drug Administration (FDA) menetapkan bahwa untuk ikan tuna dan ikan sejenisnya, 5 mg histamin/100 gram daging ikan merupakan jumlah yang harus diwaspadai, sedangkan 50 mg histamin/ 100 gram daging ikan merupakan jumlah yang membahayakan atau dapat menimbulkan keracunan. Oleh karena itu, jika ditemukan ikan dengan kandungan 5 mg histamin/100 gram daging ikan pada satu unit, maka terdapat kemungkinan pada unit yang lain, kadar histamin dapat mencapai lebih dari 50 mg/100 gram (FDA, 2001).

2.4 Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menilai bahaya dan menetapkan sistem pengendalian yang memfokuskan pada pencegahan. HACCP menekankan pentingnya mutu dan keamanan pangan, karena itu sebagai suatu sistem, HACCP dapat diterapkan pada seluruh mata rantai proses pengolahan produk pangan mulai dari bahan baku sampai produk dikonsumsi (Pierson dan Corlett, 1992).

HACCP mempunyai pendekatan sistematik dalam mengidentifikasi bahaya untuk memastikan keamanan pangan. HACCP merupakan alat untuk menilai bahaya dan menerapkan kontrolnya, yang difokuskan pada pencegahan. Program HACCP didasarkan pada tujuh prinsip. Ketujuh prinsip tersebut adalah (CAC, 2003):

1. Melakukan suatu analisis bahaya (hazard analysis) dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi bahaya-bahaya terhadap keamanan produk pangan yang dapat terjadi dalam proses produksi serta tindakan-tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya atau risiko potensial yang membahayakan.

2. Mengidentifikasi titik pengendalian kritis (Critical Control Point - CCP). CCP adalah tahapan dimana jika terjadi kehilangan kendali akan mengakibatkan bahaya keamanan pangan. CCP ditentukan dengan decision tree yang mengacu pada CAC (2003).

3. Menetapkan batas-batas kritis (Critical limit). Suatu batas kritis adalah nilai maksimum atau minimum yang harus dikendalikan pada setiap CCP. Biasanya berhubungan dengan kriteria seperti suhu, pH, kadar air dan lain-lain.

4. Prosedur pemantauan (monitoring) yang terdiri atas aktivitas pengamatan, pengukuran atau pengujian yang dilakukan untuk menilai apakah suatu CCP berada dalam batas-batas kritis yang ditetapkan atau tidak.

5. Melakukan tindakan korektif dan pencegahan yang diperlukan. Program HACCP harus mencakup prosedur tindakan korektif dan/atau preventif untuk menghindari pemusnahan produk dari ketidaksesuaian serta melakukan memperbaikinya.

6. Melakukan verifikasi ulang terhadap rencana HACCP secara regular dan periodik untuk melihat apakah sistem efektif sesuai dengan rencana awal dan jika memungkinkan rencana-rencana dapat dimodifikasi untuk mencapai tujuan keamanan produk. Frekuensi verifikasi harus cukup untuk melihat apakah HACCP berjalan efektif.

7. Mendokumentasikan catatan-catatan untuk mengembangkan suatu prosedur pengendalian catatan yang efektif, konsisten dan dapat diandalkan. Catatan-catatan ini diperoleh selama operasi program HACCP dan harus selalu tersedia untuk penggunaan dan tinjauan manajemen.

Penerapan sistem HACCP di industri perikanan Indonesia ternyata masih belum efektif dilakukan untuk menjamin tidak adanya bahaya keamanan pangan (food safety). Sistem dokumentasi (record keeping), misalnya dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas sertifikasi dari instansi yang berwenang saja dengan penekanan hanya pada aspek prasyarat kelayakan dasar (pre-requisite) yang tidak dioptimalkan fungsinya sebagai alat yang dapat memberikan informasi mengenai efektivitas proses produksi yang sedang berlangsung. Berdasarkan evaluasi dengan konsep dasar lean six sigma yang dilakukan oleh Dahyar (2009), hasil penilaian keefektivitasan dari pengendalian risiko bahaya histamin menunjukkan bahwa pengendalian CCP masih belum berjalan efektif.

2.5 Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja merupakan sebuah proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai dan pendekatan apa yang digunakan untuk mengelola dan mengembangkan manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu (Moeheriono, 2009).

Ada beberapa hambatan yang umum dihadapi dalam perancangan dan penerapan sistem manajemen kinerja. Pertama adalah adanya sikap reluktansi (tidak mau berubah) dari individu-individu yang ada dalam organisasi. Sistem manajemen kinerja yang selama ini diberlakukan biasanya bukan dirancang secara konseptual untuk keperluan organisasi, tetapi diadopsi dari sistem yang diterapkan di negara Eropa atau Jepang. Banyak perusahaan di Indonesia menerapkan ISO, Malcom Baldrige Award, the Balance Scorecard, dan Six Sigma, namun kinerja

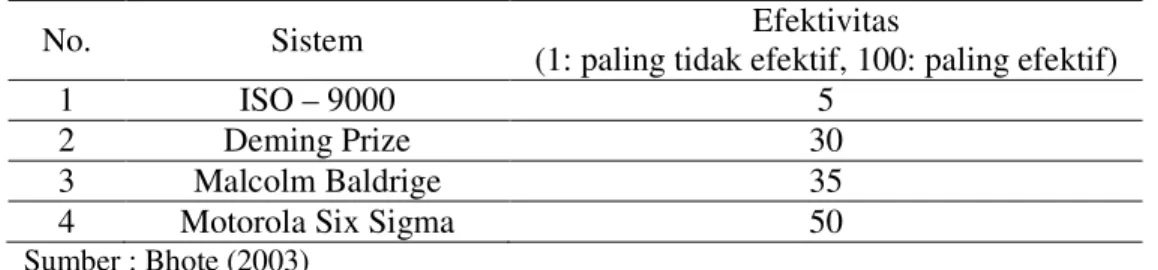

perusahaan tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Bhote (2003) memperlihatkan tingkat efektivitas dari berbagai sistem manajemen kinerja seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Efektivitas penerapan sistem manajemen kinerja

No. Sistem Efektivitas

(1: paling tidak efektif, 100: paling efektif)

1 ISO – 9000 5

2 Deming Prize 30

3 Malcolm Baldrige 35

4 Motorola Six Sigma 50

Sumber : Bhote (2003)

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan manajemen kinerja ternyata tidak ada yang mencapai efektivitas di atas 50 dalam skala 100. Banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan hampir semua pendekatan di atas secara tidak terintegrasi, sehingga sering menimbulkan sinisme di kalangan karyawan (Wibisono, 2006).

Penilaian prestasi kinerja adalah proses yang meliputi, (1) penetapan standar prestasi kerja, (2) penilaian prestasi kerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standar kerja, dan (3) memberi umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemunduran prestasi kerja. Ada beberapa metode penilaian kinerja yang biasa digunakan dalam perusahaan, mulai dari yang sangat sederhana hingga yang rumit. Metode yang paling sederhana adalah metode ranking langsung. Dalam metode ini atasan mengurutkan para pegawai dari yang terbaik sampai yang terburuk, berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Metode ini hanya cocok diterapkan pada organisasi yang masih berskala kecil dan sederhana (Wibisono, 2006).

Metode ranking lainnya adalah metode ranking alternatif. Dalam metode ini pegawai yang paling bagus ditempatkan pada ranking paling tinggi dan pegawai paling buruk ditempatkan pada ranking terendah. Metode lain adalah metode perbandingan berpasangan. Dalam metode ini seorang karyawan dibandingkan secara berpasangan terhadap semua kayawan, misalnya karyawan A dibandingkan dengan karyawan B, karyawan A dbandingkan dengan karyawan C, karyawan A dibandingkan dengan karyawan D, dan seterusnya. Jadi, setiap orang

dibandingkan dengan orang lain atas dasar keseluruhan hasil kinerja (Moeheriono, 2009).

Untuk memperbaiki kinerja organisasi dibutuhkan karyawan yang bekerja sungguh-sungguh dan bahagia. Hasil riset mengenai kebahagiaan di tempat kerja menunjukkan bahwa kesejahteraan karyawan memainkan peran penting dalam peningkatan kinerja organisasi. Hasil riset tersebut juga membuktikan adanya hubungan yang kuat antara kebahagiaan karyawan dengan kesungguhan bekerja di tempat kerja (Rampersad, 2006).

2.6 Human Resource Scorecard

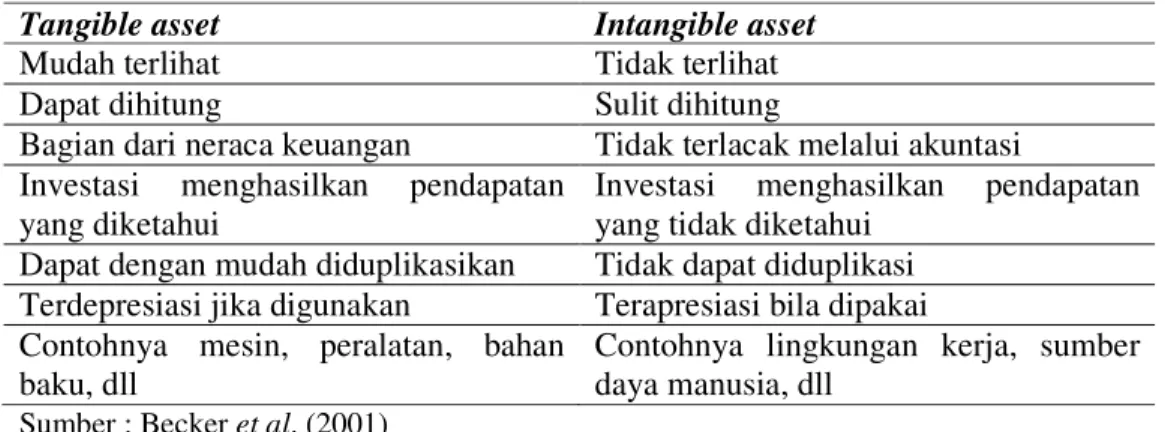

Human resources scorecard adalah suatu sistem pengukuran sumber daya manusia yang mengaitkan manusia - strategi - kinerja untuk menghasilkan perusahaan yang unggul. Human resources scorecard menjabarkan visi, misi, dan strategi menjadi aksi human resources yang dapat diukur kontribusinya. Human resources scorecard menjabarkan sesuatu yang tak berwujud/intangible (leading/sebab) menjadi berwujud/tangible (lagging/akibat) (Becker et al., 2001). Perbedaan pokok antara tangible dan intangible asset dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbedaan pokok antara tangible dan intangible asset

Tangible asset Intangible asset

Mudah terlihat Tidak terlihat

Dapat dihitung Sulit dihitung

Bagian dari neraca keuangan Tidak terlacak melalui akuntasi Investasi menghasilkan pendapatan

yang diketahui

Investasi menghasilkan pendapatan yang tidak diketahui

Dapat dengan mudah diduplikasikan Tidak dapat diduplikasi Terdepresiasi jika digunakan Terapresiasi bila dipakai Contohnya mesin, peralatan, bahan

baku, dll

Contohnya lingkungan kerja, sumber daya manusia, dll

Sumber : Becker et al. (2001)

Human resource scorecard bukan hanya merupakan suatu alat pengukuran kinerja manajemen, karena bila diimplementasikan secara tepat akan membantu organisasi dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya dan apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan dapat membawa organisasi tersebut kembali kepada tujuan strategis yang telah ditetapkan (Kaplan dan Norton, 1996).

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami terlebih dahulu dengan benar sebelum mengimplementasikan human resource scorecard, (Moeheriono, 2009) yaitu:

a. human resource scorecard adalah bagian dari strategi perusahaan.

b. dalam strategi human resource scorecard harus ada hubungan sebab terlebih dahulu baru kemudian akibat yang ditimbulkan apa, atau dengan kata lain harus ada kombinasi dari indikator akibat dan sebab.

c. dasar pemikiran yang digunakan adalah “apa yang dapat diukur itulah yang dapat dikelola, setelah mendapatkan apa yang dikelola baru dapat diimplementasikan dan dievaluasi”.

Human resource scorecard merupakan suatu pendekatan baru dalam pengukuran kinerja sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Model pengukuran ini sangat penting bagi manajer sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan masa depan, mengingat lingkungan yang selalu berubah. Proses pelaksanaan human resource scorecard terdiri dari tujuh langkah (Becker et al., 2001), yaitu:

1. Mendefinisikan strategi bisnis secara jelas.

Langkah pertama yang dilakukan sebelum membangun strategi pengembangan SDM adalah mengklarifikasi kembali kebijakan dan strategi pengembangan perusahaan secara keseluruhan. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan menciptakan nilai, strategi-strategi apa yang membuat perusahaan sukses, ukuran-ukuran apa yang bisa menunjukkan kesuksesan perusahaan harus sudah terformulasikan dengan jelas dan sudah terkomunikasikan dengan baik ke seluruh lapisan karyawan / organisasi. Kuncinya ialah menyatakan sasaran perusahaan secara demikian sehingga karyawan memahami peran mereka dan organisasi mengetahui bagaimana mengukur keberhasilannya dalam mencapai sasaran tersebut. 2. Membangun sebuah kasus bisnis untuk SDM sebagai aset strategis.

Setelah perusahan mengklarifikasi strategi, profesional SDM perlu membangun kasus bisnis untuk mengetahui mengapa dan bagaimana SDM dapat mendukung pencapaian strategi tersebut. Departemen SDM dapat

menjadi model strategi, apalagi manajer lini dan manajer SDM mau membagi tanggung jawab dalam proses implementasi strategi tersebut.

3. Membuat peta strategis.

Setiap organisasi dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan selalu melakukan serangkaian aktivitas-aktivitas spesifik yang jika digambarkan akan membentuk suatu rantai penciptaan nilai. Dengan peta strategis kita dapat mengetahui hubungan antara strategi bisnis dan aktivitas human resource. Tujuan peta strategi adalah untuk menunjukkan dan mendokumentasikan berbagai peran dan kontribusi yang dibuat human resource pada organisasi. Contoh peta strategi yang telah digunakan terdapat pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi No. 15/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, secara visual diuraikan oleh Tjahjono dalam Kompas (21 Desember 2009) (Lampiran 20). Pihak Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi telah menggunakan peta strategi ini untuk melakukan reformasi birokrasi di berbagai departemen. 4. Mengidentifikasi HR Deliverable di dalam peta strategi.

Peran strategis departemen SDM terjadi ketika terjadi titik temu antara strategi bisnis perusahaan dengan program-program yang dijalankan oleh departemen SDM. Semakin sering titik temu diantara keduanya terjadi, maka semakin strategis pula peran SDM dalam perusahaan tersebut. Untuk merealisasikan hal ini, para professional di departemen SDM harus memahami aspek bisnis perusahaan secara keseluruhan. Bila hal ini tidak terpenuhi, para manager dari fungsi lain tidak akan menghargai kebijakan yang diambil oleh departemen SDM. Berdasarkan strategi perusahaan, departemen SDM tersebut kemudian membuat HR Deliverable yang dirancang untuk mendukung realisasi dari strategi dan kinerja perusahaan seperti apa yang memerlukan kompetensi dan tugas organisasi yang tepat.

5. Menyelaraskan “arsitektur” SDM dan HR Deliverable.

Setelah HR Deliverable ditentukan, maka tahap selanjutnya adalah menyesuaikan HR Deliverable tersebut dengan arsitektur SDM yang dimiliki oleh departemen SDM. Human resource strategic architecture merupakan

3 (tiga) dimensi, yaitu: fungsi sumber daya manusia, sistem sumber daya manusia, dan perilaku karyawan. Menurut Moeheriono (2009), pada langkah ini dirancang sistem sumber daya manusia yang dapat mendukung HR deliverable.

6. Merancang sistem pengukuran strategis.

Setelah tercipta keselarasan antara HR deliverable dengan arsitektur SDM, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan ukuran-ukuran strategis (key performance indicator) untuk tiap HR deliverable. Dalam proses penyusunan HR scorecard, HR deliverable merupakan sasaran strategis yang harus dicapai oleh departemen SDM.

7. Mengelola implementasi melalui pengukuran.

Setelah HR scorecard dikembangkan dengan ukuran-ukuran strategis, hasilnya menjadi alat ukur yang sangat berguna untuk menjaga skor pengaruh SDM terhadap kinerja organisasi.