commit to user

BAB II LANDASANTEORI

A. Anatomi Telinga

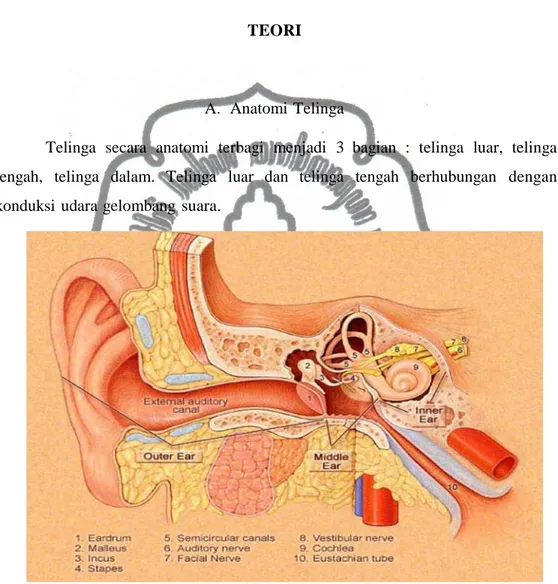

Telinga secara anatomi terbagi menjadi 3 bagian : telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga luar dan telinga tengah berhubungan dengan konduksi udara gelombang suara.

Gambar 1 : Anatomi telinga (Kalmanovich, 2006).

1. Telinga luar

Telinga Luar terdiri dari : daun telinga : terdiri dari tulang rawan elastin dan kulit, liang telinga : panjang 2,5 – 3 cm. Liang telinga terbagi atas 2 bagian yaitu : sepertiga bagian luar terdiri dari tulang rawan dan banyak terdapat kelenjar serumen ( modifikasi kelenjar keringat ), rambut dan 2/3 bagian dalam terdiri dari tulang dan ditemukan sedikit kelenjar serumen. Telinga luar berfungsi

mengumpulkan suara dan mengubanya menjadi energi getar sampai ke gendang telinga (Paparella et al., 1997).

2. Telinga tengah

Telinga tengah berbentuk kubus dengan batas-batas : batas luar : membran timpani ; batas depan : tuba eustachius ; batas bawah : vena jugularis (bulbus jugularis) , batas belakang : aditus ad antrum, kanalis fasialis pars vertikalis ; batas atas : tegmen timpani (meningen/otak) ; batas dalam : berturut-turut dari atas ke bawah kanalis semi sirkularis horizontal, kanalis fasialis, tingkap lonjong (oval

window), tingkap bundar (round window) dan promontorium (Djaafar et al.,

2007).

a. Kavum timpani

Kavum timpani merupakan rongga yang disebelah lateral dibatasi oleh membran timpani, disebelah medial oleh promontorium, disebelah superior oleh tegmen timpani dan inferior oleh bulbus jugularis dan n. fasialis. Di dalam kavum timpani terdapat tiga buah tulang pendengaran (osikel), dari luar ke dalam maleus, inkus dan stapes. Selain itu terdapat juga korda timpani, muskulus tensor timpani dan ligamentum muskulus stapedius. Tuba Eustachius menghubungkan kavum timpani dengan nasofaring, berjalan dari muaranya pada bagian atas dinding depan atas kavum timpani ke muaranya di nasofaring persis di belakang ujung belakang konka infeior. Pada orang dewasa perbedaan tinggi muaranya di kedua tempat itu adalah sekitar 25 mm, sedangkan panjangnya sekitar 30 sampai 40 mm. Pada anak ukurannya lebih pendek dan lebih datar. Dinding tuba Eustachius mempunyai bagian tulang rawan yang merupakan 2/3 bagian seluruh panjangnya mulai dari muaranya di kavum timpani. Pada 1/3 bagian yang lain berdinding tulang rawan, turun ke arah nasofaring dan bermuara ke situ. Dinding tulang rawan ini tidak lengkap. Dinding bawah dan lateral bawah merupakan jaringan ikat yang bergabung dengan m. tensor dan levator veli palatini. Pada keadaan istirahat, lumen tuba eustachius tertutup. Terdapat mekanisme pentil pada tuba ini, udara lebih sukar masuk ke kavum timpani dari pada keluar (Paparella et al., 1997; Helmi, 2005).

commit to user

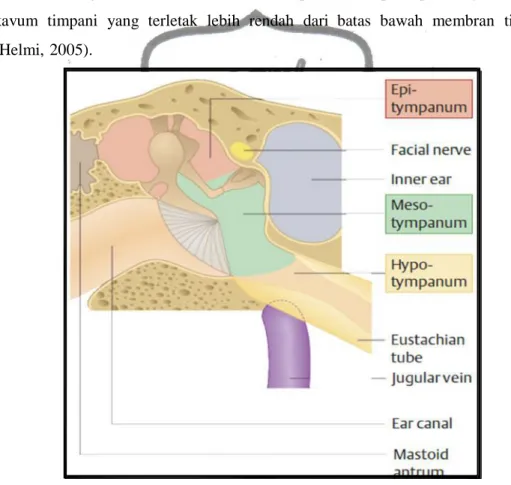

Kavum timpani terutama berisi udara yang mempunyai ventilasi ke nasofaring melalui tuba Eustachius. Menurut ketinggian batas superior dan inferior membran timpani, kavum timpani dibagi menjadi tiga bagian, yaitu epitimpanum yang merupakan bagian kavum timpani yang lebih tinggi dari batas superior membran timpani, mesotimpanum yang merupakan ruangan di antara batas atas dengan batas bawah membran timpani, dan hipotimpanum yaitu bagian kavum timpani yang terletak lebih rendah dari batas bawah membran timpani (Helmi, 2005).

Gambar 2.3. Telinga Tengah (Probs, Grevers dan Iro, 2006) b. Membran timpani

Membran timpani berbentuk hampir lonjong, terletak obliq di liang telinga, membatasi liang telinga dengan kavum timpani. Diameter membran timpani rata-rata sekitar 1 cm, paling panjang pada arah anterior-inferior ke superior posterior (Gulya, 2003).

Membran timpani dibagi menjadi 2 bagian; pars flaksida merupakan bagian atas dan pars tensa yang merupakan bagian bawah. Membran timpani

terdiri atas 3 lapis: lapisan luar, lapisan tengah dan lapisan dalam. Lapisan luar merupakan kulit terusan dari kulit yang melapisi dinding liang telinga. Lapisan tengah merupakan jaringan ikat yang terdiri atas 2 lapisan yaitu lapisan radier yang serabut-serabutnya berpusat di manubrium maleus dan lapisan sirkuler yang serat-seratnya lebih padat di lingkaran luar serta makin jarang ke arah sentral. Lapisan dalam merupakan bagian dari lapisan mukosa kavum timpani. Membran timpani merupakan struktur yang terus tumbuh, yang memungkinkannya menutup bila ada perforasi. Membran timpani dibagi dalam 4 kuadran (gambar 2), dengan menarik garis searah dengan prosesus longus maleus dan garis yang tegak lurus pada garis itu di umbo. Hasilnya didapatkan bagian atas-depan, atas-belakang, bawah-depan, serta bawah-belakang. Pembagian kuadran ini untuk menyatakan letak perforasi membran timpani (Gulya, 2003; Helmy, 2005; Djaafar et al., 2007).

Gambar 2.3. Membran timpani (kanan) (Kalmanovich, 2006).

Suplai persarafan membran timpani untuk persarafan sensoris permukaan dalam membran timpani (mukosa) dipersarafi oleh n. Jacobson yaitu cabang timpani n. glosofaringeus sedangkan persarafan sensoris merupakan terusan dari persarafan sensoris kulit liang telinga. Nervus aurikulotemporalis mempersarafi bagian posterior dan inferior membran timpani, sedangkan bagian anterior dan

commit to user

superior diurus oleh cabang aurikularis n. vagus (n.Arnold) (Paparella et al., 1997).

Suplai pendarahan membran timpani oleh arteri yang berasal dari cabang aurikuler a. maksilaris interna, yang bercabang-cabang di bawah lapisan kulit, dan dari cabang stilomastoid a. aurikularis posterior dan cabang timpanik a.maksilaris interna yang mendarahi bagian mukosa. Vena yang letaknya superfisial bermuara ke v. jugularis eksterna sedangkan vena-vena yang dalam bermuara sebagian ke sinus transversus, sebagian ke vena-vena durameter, dan sebagian lagi ke pleksus di tuba eustachius. Arteri timpani anterior yang merupakan cabang a.maksilaris yang mengarah ke atas di belakang sendi temporomandibuler masuk ke telinga tengah melaui fisura petrotimpani. Arteri itu mempendarahi bagian anterior kavum timpani termasuk mukosa membran timpani. Arteri timpani anterior membentuk sirkulus vaskuler di sekeliling membran timpani, dan beranastomosis dengan cabang karotikotimpanik dari karotis interna (Paparella et al., 1997).

B. Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) 1. Definisi

OMSK adalah radang telinga tengah yang ditandai dengan adanya perforasi membrane timpani, keluar cairan dari telinga yang hilang timbul ataupun terus menerus selama lebih dari tiga bulan (Helmi,2005; Chole dan Nason, 2009).

Banyak penelitian pada hewan percobaan dan preparat tulang temporal menemukan bahwa adanya disfungsi tuba Eustachius, yaitu suatu saluran yang menghubungkan rongga di belakang hidung (nasofaring) dengan telinga tengah (kavum timpani), merupakan penyebab utama terjadinya radang telinga tengah ini (otitis media, OM). Tuba Eustachius merupakan suatu sistem untuk drainase telinga tengah (Stierman et al.,1998; Rout et al., 2012).

Pada keadaan normal, muara tuba Eustachius berada dalam keadaan tertutup dan akan membuka saat menelan. Tuba Eustachius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara telinga tengah dengan tekanan udara luar (tekanan udara atmosfer). Fungsi tuba yang belum sempurna, tuba yang pendek, penampang relatif besar pada anak dan posisi tuba yang datar menjelaskan

mengapa suatu infeksi saluran nafas atas pada anak akan lebih mudah menjalar ke telinga tengah sehingga lebih sering menimbulkan OM daripada dewasa (Stierman

et al.,1998; Helmi,2005).

Pada anak dengan infeksi saluran nafas atas, bakteri menyebar dari nasofaring melalui tuba Eustachius ke telinga tengah yang menyebabkan terjadinya infeksi dari telinga tengah. Pada saat ini terjadi respons imun di telinga tengah. Mediator peradangan pada telinga tengah yang dihasilkan oleh sel-sel imun infiltrat, seperti netrofil, monosit, dan leukosit serta sel lokal seperti keratinosit dan sel mastosit akibat proses infeksi tersebut akan menambah permiabilitas pembuluh darah dan menambah pengeluaran sekret di telinga tengah (Stierman et al.,1998; Sato, 1999).

Selain itu, adanya peningkatan beberapa kadar sitokin kemotaktik yang dihasilkan mukosa telinga tengah karena stimulasi bakteri menyebabkan terjadinya akumulasi sel-sel peradangan pada telinga tengah (Sato, 1999)

Mukosa telinga tengah mengalami hiperplasia, mukosa berubah bentuk dari satu lapisan, epitel skuamosa sederhana, menjadi pseudostratified respiratory

epithelium dengan banyak lapisan sel di antara sel tambahan tersebut. Epitel

respirasi ini mempunyai sel goblet dan sel yang bersilia, mempunyai stroma yang banyak serta pembuluh darah. Penyembuhan OM ditandai dengan hilangnya sel-sel tambahan tersebut dan kembali kebentuk lapisan epitel sederhana (Gilroy, 2002).

Terjadinya OMSK disebabkan oleh keadaan mukosa telinga tengah yang tidak normal atau tidak kembali normal setelah proses peradangan akut telinga tengah, keadaan tuba Eustachius yang tertutup dan adanya penyakit telinga pada waktu bayi (Helmi,2005; Chole dan Nason, 2009).

2. Klasifikasi

Radang menahun yang terjadi pada mukosa telinga tengah ini dibagi atas 2 tipe, yaitu:

commit to user

Tipe tubotimpanal disebut juga sebagai tipe jinak (benigna) dengan perforasi yang letaknya sentral. Biasanya tipe ini didahului dengan gangguan fungsi tuba yang menyebabkan kelainan di kavum timpani. Tipe ini disebut juga dengan tipe mukosa karena proses peradangannya biasanya hanya pada mukosa telinga tengah, dan disebut juga tipe aman karena tidak menimbulkan komplikasi yang berbahaya (Helmi, 2005).

b. Tipe atikoantral

Beberapa nama lain digunakan untuk tipe ini OMSK tipe tulang karena penyakit menyebabkan erosi tulang, tipe bahaya ataupun sering disebut sebagai

chronic supurative otitis media with cholesteatoma. Perforasi membran timpani

yang terjadi pada tipe ini biasanya perforasi yang marginal yang dihasilkan dari suatu kantong retraksi dan muncul di pars plasida, merupakan perforasi yang menyebabkan tidak ada sisa pinggir membran timpani (anulus timpanikus). Oleh sebab itu dinding bagian tulang dari liang telinga luar, atik, antrum, dan sel-sel mastoid dapat terlibat dalam proses inflamasi sehingga tipe ini disebut ‘penyakit atikoantral (Gilroy, 2002; Helmi, 2005).

Kolesteatoma pada OMSK tipe atikoantral adalah suatu kantong retraksi yang dibatasi oleh epitel sel skuamosa yang diisi dengan debris keratin yang muncul dalam ruang yang berpneumatisasi dari tulang temporal. Kolesteatoma mempunyai kemampuan untuk tumbuh, mendestruksi tulang, dan menyebabkan infeksi kronik sehingga suatu otitis media kronik dengan kolesteatoma sering dikatakan sebagai ‘penyakit yang tidak aman’ dan secara umum memerlukan penatalaksanaan bedah (Gilroy, 2002).

3. Patogenesis OMSK

OMSK ditandai dengan keadaan patologis yaitu inflamasi yang irreversibel di telinga tengah dan mastoid. Disfungsi tuba Eustachius memegang peranan pada otitis media akut dan otitis media kronis (Chole dan Nason 2009).

Bila bakteri memasuki telinga tengah melalui nasofaring atau defek membran timpani, terjadi replikasi bakteri di dalam efusi serosa. Hal ini disertai pelepasan mediator inflamasi dan imun ke dalam ruang telinga tengah. Hiperemia

dan leukosit polimorfonuklear yang mendominasi fase inflamasi akut memberi jalan pada fase kronis, ditandai dengan mononuklear selular mediator (makrofag, sel plasma, limfosit), edema persisten dan jaringan. Selanjutnya dapat terjadi metaplasia epitel telinga tengah, dimana terjadi perubahan epitel kuboidal menjadi epitel kolumnar pseudostratified yang mampu bergranulasi meningkatkan sekret mukoid jaringan granulasi menjadi lebih fibrotik, kadang membentuk adhesi di telinga tengah dan bahkan dapat terjadi destruksi tulang. Obstruksi kronis menyebabkan perubahan irreversibel di dalam mukosa telinga tengah dan destruksi tulang (Chole dan Nason, 2009).

4. Diagnosis

Untuk dapat menegakkan diagnosis omsk, maka perlu dilakukan anamnesa yang teliti, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang.

a. Anamnesis

Penyakit telinga kronis ini biasanya terjadi perlahan-lahan dan penderita seringkali datang dengan gejala-gejala penyakit yang sudah lengkap. Gejala yang paling sering dijumpai adalah telinga berair, adanya sekret di liang telinga yang pada tipe tubotimpanal sekretnya lebih banyak dan mukos, tidak berbau busuk dan intemiten. Pada tipe atikoantral, sekretnya lebih sedikit, berbau busuk, kadangkala disertai pembentukan jaringan granulasi atau polip, maka sekret yang keluar dapat bercampur darah. Ada kalanya penderita datang dengan keluhan kurang pendengaran atau telinga keluar darah (Helmi, 2005; Djaafar et al., 2007).

Nyeri dapat dikeluhkan karena terbendungnya drainase pus. Nyeri dapat berarti adanya komplikasi akibat hambatan pengaliran sekret, terpaparnya durameter atau dinding sinus lateralis atau ancaman pembentukan abses otak. Nyeri merupakan tanda komplikasi OMSK seperti petrositis, subperiosteal abses atau trombosis sinus lateralis. Vertigo merupakan gejala serius lainnya. Gejala ini memberi kesan adanya fistula, berarti ada erosi pada labirin tulang seringkali pada kanalis semisirkularis horisontalis (Helmi, 2005; Paparella et al., 1997).

commit to user

Pemeriksaan otoskopi akan menunjukan adanya dan letak perforasi. Dari perforasi dapat dinilai kondisi mukosa telinga tengah.Beberapa tanda klinik dapat menjadi pedoman akan adanya OMSK tipe bahaya, yaitu perforasi pada marginal atau pada atik. Tanda ini biasanya merupakan tanda dini dari OMSK tipe bahaya, sedangkan pada kasus yang sudah lanjut dapat terlihat abses atau fistel retro aurikuler (belakang telinga), polip atau jaringan granulasi di liang telinga luar yang berasal dari dalam telinga tengah, terlihat kolesteatom pada telinga tengah, (sering pada epitimpanum), sekret berbentuk nanah dan berbau aroma kolesteatoma (Helmi, 2005; Aboet, 2007).

c. Pemeriksaan Audiologi

Evaluasi audiometri, pembuatan audiogram nada murni untuk menilai hantaran tulang dan udara, penting untuk mengevaluasi tingkat penurunan pendengaran dan untuk menentukan gap hantaran udara dan hantaran tulang. Audiometri tutur berguna untuk menilai ‘speech reception threshold’ pada kasus dengan tujuan unuk memperbaiki pendengaran (Aboet, 2007).

Pada pemeriksaan audiometri penderita OMSK biasanya didapati tuli konduktif. Kekurangan pendengaran ini merupakan akibat dari perforasi membran timpani dan putusnya rantai tulang pendengaran pada telinga tengah karena proses osteomielitis sehingga suara yang masuk ke telinga tengah langsung menuju tingkap oval. Kekurangan pendengaran derajat yang lebih tinggi lagi dapat terjadi bila proses infeksi melibatkan koklea atau saraf pendengaran (Aboet, 2007). d. Pemeriksaan Radiologi

Radiologi konvensional, foto polos radiologi, posisi Schuller berguna untuk menilai kasus kolesteatoma, sedangkan pemeriksaan CT scan dapat lebih efektif menunjukkan anatomi tulang temporal dan kolesteatoma. Secara roentgenologis, kolesteatoma terlihat seperti area dengan densitas yang rendah. Proses ini terbentuknya selalu dihubungkan dengan mastoiditis kronis, dan biasanya ditemukan pada mastoid yang sklerotik. Gambaran yang terlihat pada foto roentgen mastoid adalah area yang densitasnya rendah dengan dikelilingi oleh area yang densitasnya tinggi. Area dengan densitas tinggi merupakan hasil dari

reaksi osteotik karena proses inflamasi. Kolesteatoma biasanya timbul di regio antrum mastoid dan pada atik (Makes, 1999).

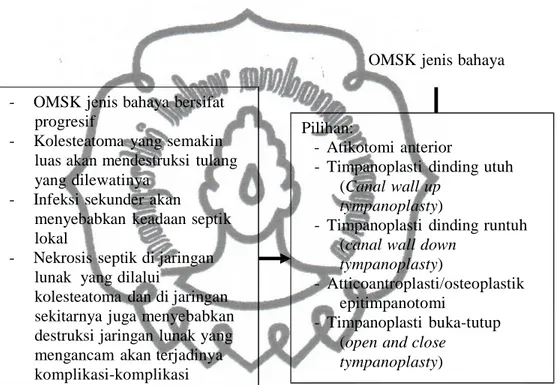

5. Penatalaksanaan

Tujuan penatalaksanaan OMSK secara umum adalah untuk menyembuhkan gejala dan meminimalisir resiko komplikasi penyakit. Penatalaksanaannya disesuaikan dengan jenis OMSK tersebut (Helmi, 2005; Aboet, 2007).

a. Penatalaksanaan medis

Prinsip mendasar penatalaksanaan medis pada OMSK adalah (Gilroy, 2002): 1. Aural toilet, yaitu pembersihan telinga dari sekret.

2. Terapi antimikroba topikal, yaitu pemberian tetes telinga antibiotik topikal sesuai dengan hasil kultur dan sensitifitas kuman..

b. Penatalaksanaan bedah

Penatalaksanaan bedah dari OMSK adalah secara operasi mastoidektomi yang bertujuan , yang terdiri dari (Gilroy, 2002; Helmi, 2005):

1. Mastoidektomi sederhana

Bertujuan untuk mengevakuasi penyakit yang hanya terbatas pada rongga mastoid. Ini pada kasus OMSK jenis tidak bahaya.

2. Mastoidektomi radikal

Bertujuan untuk mengeradikasi seluruh penyakit di mastoid dan telinga tengah, di mana rongga mastoid, telinga tengah, dan liang telinga luar digabungkan menjadi satu ruangan sehingga drainase mudah.

Untuk kasus-kasus yang akan dilakukan perbaikan fungsi pendengaran dilakukan timpanoplasti Ini pada kasus OMSK jenis bahaya.

commit to user

OMSK jenis bahaya - OMSK jenis bahaya bersifat

progresif

- Kolesteatoma yang semakin luas akan mendestruksi tulang yang dilewatinya

- Infeksi sekunder akan menyebabkan keadaan septik lokal

- Nekrosis septik di jaringan lunak yang dilalui

kolesteatoma dan di jaringan sekitarnya juga menyebabkan destruksi jaringan lunak yang mengancam akan terjadinya komplikasi-komplikasi

Pilihan:

- Atikotomi anterior

- Timpanoplasti dinding utuh (Canal wall up

tympanoplasty)

- Timpanoplasti dinding runtuh (canal wall down

tympanoplasty)

- Atticoantroplasti/osteoplastik epitimpanotomi

- Timpanoplasti buka-tutup (open and close

tympanoplasty)

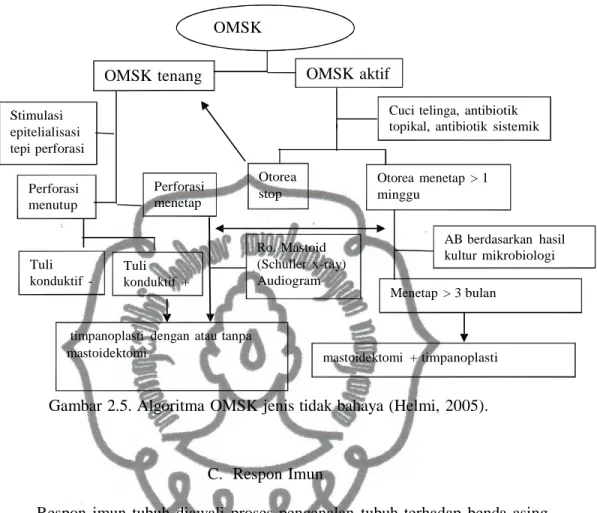

OMSK Stimulasi epitelialisasi tepi perforasi Perforasi menutup OMSK tenang Perforasi menetap Otorea stop OMSK aktif

Cuci telinga, antibiotik topikal, antibiotik sistemik

Otorea menetap > 1 minggu Tuli konduktif -Tuli konduktif + Ro. Mastoid (Schuller x-ray) Audiogram AB berdasarkan hasil kultur mikrobiologi Menetap > 3 bulan

timpanoplasti dengan atau tanpa

mastoidektomi mastoidektomi + timpanoplasti

Gambar 2.5. Algoritma OMSK jenis tidak bahaya (Helmi, 2005).

C. Respon Imun

Respon imun tubuh diawali proses pengenalan tubuh terhadap benda asing atau substansi patogen, kemudian dilanjutkan dengan reaksi tubuh untuk melawan serta menghilangkan benda asing atau patogen tersebut. Respon imun tubuh dibedakan atas dua jenis yaitu: respon imun yang bersifat bawaan (nonspesifik / natural / innate / nonadaptif) dan respon imun yang didapat (spesifik / adaptif). Imunitas adaptif dimediasi oleh sel T dan B (Baratawijaya, 2009; Abbas et al., 2010).

1. Sistem imun spesifik atau adaptif

Sistem imun ini disebut spesifik karena mempunyai kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing bagi dirinya. Benda asing yang pertama kali terpajan dengan tubuh segera dikenal oleh sistem imun spesifik. Pajanan tersebut menimbulkan sensitasi, sehingga antigen yang sama dan masuk tubuh untuk

commit to user

kedua kali akan dikenal lebih cepat dan kemudian dihancurkan (Abbas et al., 2010).

Sistem imun spesifik dapat bekerja tanpa bantuan sistem imun nonspesifik. Sistem imun spesifik terdiri atas sistem humoral dan sistem selular. Pada sistem selular, sel T mengaktifkan makrofag sebagai efektor untuk mengancurkan mikroba. Pada sistem humoral, sel B melepas antibodi untuk menyingkirkan mikroba ekstraselular (Baratawijaya, 2009).

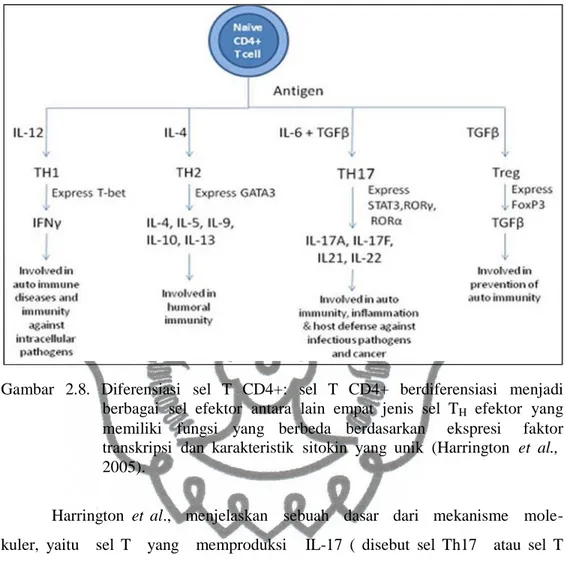

Imunitas adaptif dimediasi oleh sel T dan B. Sel Thelper / sel CD4+ merupakan faktor kunci dalam membangun respons imun. Sel tersebut berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel efektor yang tergantung pada kombinasi sitokin dalam lingkungan, antigen dan antigen presenting cell (APC). Sampai saat ini terdapat empat jenis yang diketahui, meliputi Th 1, Th 2, T-regulatory (Treg) dan Th-17 (Romagnani, 2000).

Sel Th 17, turunan baru sel CD4+, tidak hanya berbeda dari sel Th lainnya pada ekspresi dan regulasi gen, tetapi juga dalam hal fungsi biologisnya (Dong, 2008). Sel Th 17 secara khusus ditandai melalui produksi IL-17, serta memiliki fungsi pada penyakit autoimun, inflamasi kronis dan pertahanan inang terhadap patogen infeksius. IL-17 berperan sebagai aktivator sistem imun adaptif (Bettelli

et al., 2006, Yang et al., 2008, Crome et al., 2010).

Ternyata ada faktor proinflamasi lain ,selain dari produk Th1, seperti IL-17 (poduk dari ThIL-17) yang dapat berpengaruh besar untuk respon imun seperti pada kasus periodontitis dan RA dengan destruksi tulang (Cardoso et al., 2009)

Pada kondisi tengah, bakteri gram positif atau negatif memegang peran penting terjadinga inflamasi ditelinga dimana bakteri gram negatif lebih sering ditemukan pada OMSK dengan destruksi tulang (Robert et al.,2009).

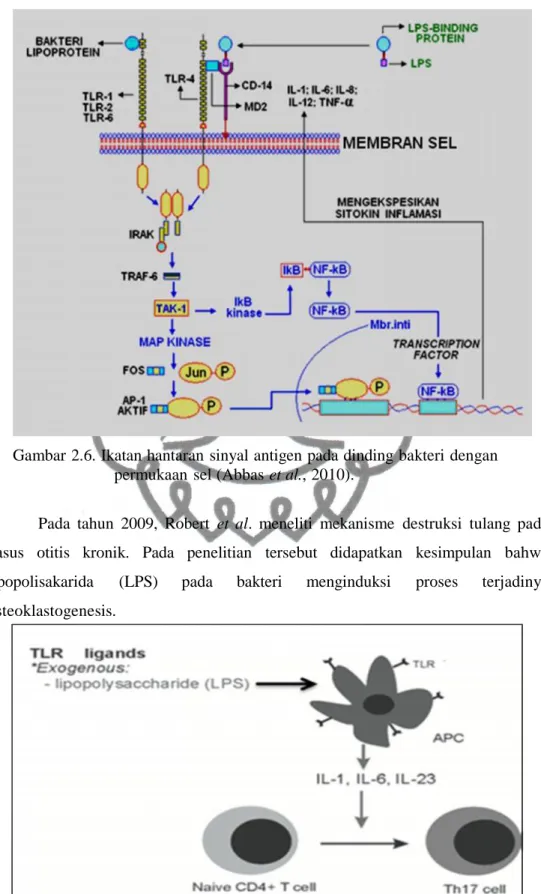

Gambar 2.6. Ikatan hantaran sinyal antigen pada dinding bakteri dengan permukaan sel (Abbas et al., 2010).

Pada tahun 2009, Robert et al. meneliti mekanisme destruksi tulang pada kasus otitis kronik. Pada penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa lipopolisakarida (LPS) pada bakteri menginduksi proses terjadinya osteoklastogenesis.

commit to user

Gambar 2.7. Aktifasi TLR Ligan oleh LPS mengaktifkan Th17 via CD4+(Abdollahi-Roodsaz et al., 2008).

Pada tahun 2008, Abdollahi-Roodsaz et al. melaporkan peran LPS sebagai kontribusi eksogen terhadap Toll Like Receptor factor4 (TLR-4) ligan kemudian oleh APC mengaktifkan CD4+ Naïve mengaktifkan Th17 yang berperan pada pelepasan IL-17 pada penyakit arthritis. Peran LPS pada bakteri gram negatif dianggap sebagai faktor virulensi yang penting. LPS merupakan lapisan terluar yang dimiliki oleh bakteri gram negatif. LPS tersusun atas ikatan rantai lipid A dan rantai O-polisaccharida (O-antigen). O-antigen dari Pseudomonas aeruginosa didapatkan lebih dari 20 O-serogrup. O-antigen dari Pseudomonas aeruginosa didapatkan lebih banyak dibandingkan bakteri gram negatif lain

(Bystrova et al., 2004).

Dalam laporan Zhuang et al. (2007) disimpulkan LPS menginduksi osteoklasgenesis melalui jalur TLR4 in vitro dan vivo. Pseudomonas aeruginosa ,sebagai bakteri gram negatif yang memiliki LPS, sangat sering ditemukan dalam kasus otitis media supuratif kronik (Nakagawa et al., 2004).

Dinding sel pada Pseudomonas aeruginosa memiliki perbedaan dibandingkan lipopolisakarida pada gram negatif lainnya atau gram positif. Perbedaan ini membawa keunggulan Pseudomonas aeruginosa dibandingkan gram negatif lain. Perbedaan ini antara lain adalah : 1) LPS pada Pseudomonas

aeruginosa lebih tidak permeabel dibandingkan bakteri gram lain; 2) LPS sebagai

membrane luar dari bakteri gram negatif pada Pseudomonas aeruginosa lebih lebar/tebal dibandingkan daripada bakteri gram negatif lainnya karena adanya faktor waap kinase yang lebih sedikit/kurang dibandingkan bakteri gram negatif; 3) Rasio O-polysaccharide pada LPS Pseudomonas aeruginosa diklasifikasikan lebih dari 20 o-serogrup sedangkan pada LPS gram negatif hanya kurang dari 20 o-serogrup (Bystrova et al., 2004; Angela, et al., 2011).

2. Sistem imun nonspesifik atau nonadaptif

Garis pertama pertahanan tubuh imunitas nonspesifik fisiologik berupa komponen normal tubuh, selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah

mikroba masuk tubuh. Pada pertahanan humoral, sistem imun nonspesifik menggunakan molekul larut. Molekul larut tertentu diproduksi di tempat infeksi atau cedera dan berfungsi lokal. Molekul tersebut antara lain sitokin, komplemen, protein. Pada pertahanan seluler, yang berperan adalah fagosit, sel Natural Killer (NK), sel mast, eosinofil dan sel dendrit (Khoury dan Naclerio, 2006; Baratawijaya, 2009).

Fungsi utama fagosit adalah migrasi, kemotaksis menghancurkan mikroorganisme. Fagositosis menjadi lebih efisien dengan adanya antibodi (opsonin) yang terdapat pada permukaan mikroorganisme sehingga sebagai penanda bagi fagosit untuk menghancurkannya. Opsonisasi yang terjadi melalui tiga mekanisme, antara lain : 1) ikatan antibodi dan antigen dapat membentuk molekul kompleks imun yang mengaktifkan komplemen melalui jalur klasik 2) antibodi sendiri sebagai opsin 3) opsnin dapat juga dihasilkan pasca aktivasi C melalui jalur lektin (Abbas et al.,2007).

D. Interleukine-17 dan Destruksi Tulang

Sitokin IL-17 dikeluarkan pertama oleh sel T CD4+ dalam bentuk percampuran antara nonglycosylate dan N-glycosylated. Sitokin interleukin-17 (IL-17) pertama kali di isolasi dari cDNA binatang roden oleh Infante-Duarte et

al.. IL-17 dikeluarkan pertama oleh sel T CD4+ dalam bentuk percampuran antara

nonglycosylate dan N-glycosylated. Merupakan sitokin yang berperan kuat sebagai proinflamasi. Infante-Duarte et al., (2000) pertama kali menunjukkan bahwa populasi Th yang yang memproduksi IL-17 (sel Th17) berbeda dari sel Th1 dan sel Th2 pada tikus dan manusia. Pada manusia gen encodingnya IL-17 ada pada kromoson 6. Jenis atau golongan dari IL-17 terbagi atas : IL-17A, IL-17B,

IL-17C, IL-17D, IL-17E, IL-17F. IL-17A lebih jelas berperan pada fisiologi tulang

commit to user

Gambar 2.8. Diferensiasi sel T CD4+: sel T CD4+ berdiferensiasi menjadi berbagai sel efektor antara lain empat jenis sel TH efektor yang

memiliki fungsi yang berbeda berdasarkan ekspresi faktor transkripsi dan karakteristik sitokin yang unik (Harrington et al., 2005).

Harrington et al., menjelaskan sebuah dasar dari mekanisme mole-kuler, yaitu sel T yang memproduksi IL-17 ( disebut sel Th17 atau sel T inflamasi ( Thi ) memerlukan sitokin yang berbeda ( IL-23, namun bukan IL-12 maupun IL-4) dan faktor transkripsi dari sel Th1 dan sel Th2 (Harrington et

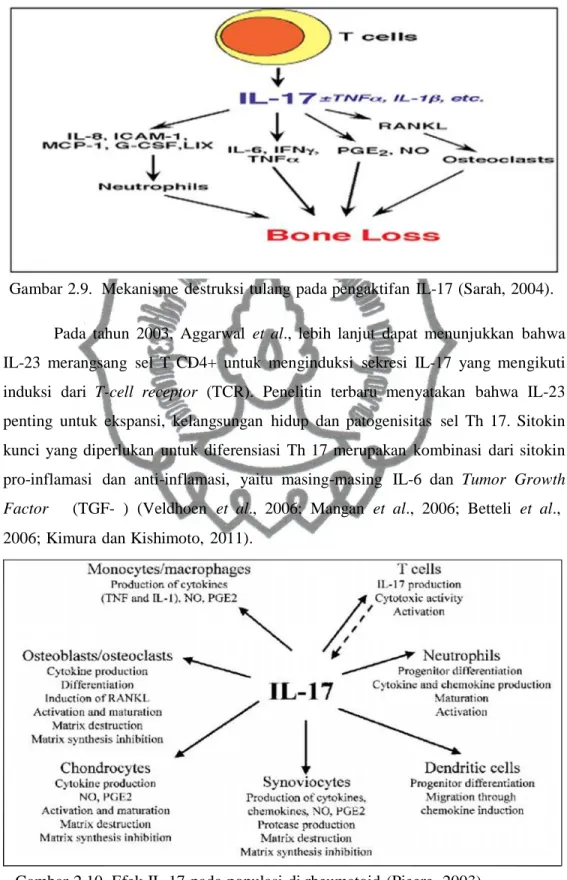

Gambar 2.9. Mekanisme destruksi tulang pada pengaktifan IL-17 (Sarah, 2004). Pada tahun 2003, Aggarwal et al., lebih lanjut dapat menunjukkan bahwa IL-23 merangsang sel T CD4+ untuk menginduksi sekresi IL-17 yang mengikuti induksi dari T-cell receptor (TCR). Penelitin terbaru menyatakan bahwa IL-23 penting untuk ekspansi, kelangsungan hidup dan patogenisitas sel Th 17. Sitokin kunci yang diperlukan untuk diferensiasi Th 17 merupakan kombinasi dari sitokin pro-inflamasi dan anti-inflamasi, yaitu masing-masing IL-6 dan Tumor Growth

Factor β (TGF-β) (Veldhoen et al., 2006; Mangan et al., 2006; Betteli et al., 2006; Kimura dan Kishimoto, 2011).

commit to user

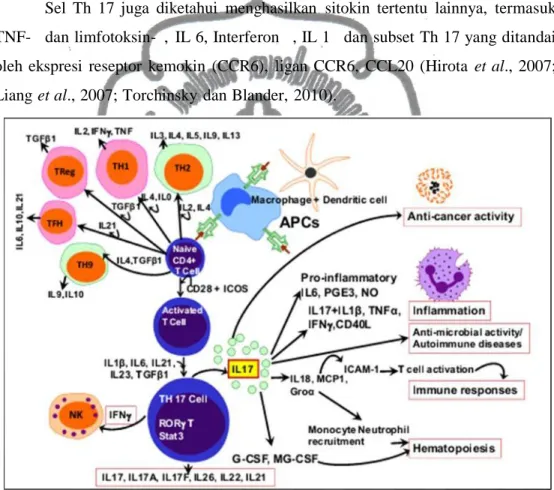

Sel Th 17 juga memproduksi IL-21 dan IL-22, selain IL-17 sebagai sitokin utama (Wei et al., 2007; Dong, 2008). Turunan Th 17 diartikan dengan produksi sitokin interleukin-17 (juga disebut sebagai IL-17A) dan IL-17F, anggota IL-17 sebagai homodimer atau heterodimer (Aggarwal et al., 2003). IL-21 selain beraksi dengan TGFβ untuk memacu diferensiasi Th 17, juga diproduksi oleh sel Th 17 (Korn et al., 2007).

Sel Th 17 juga diketahui menghasilkan sitokin tertentu lainnya, termasuk TNF-αdan limfotoksin-β, IL 6, Interferon γ, IL 1αdan subset Th 17 yang ditandai oleh ekspresi reseptor kemokin (CCR6), ligan CCR6, CCL20 (Hirota et al., 2007; Liang et al., 2007; Torchinsky dan Blander, 2010).

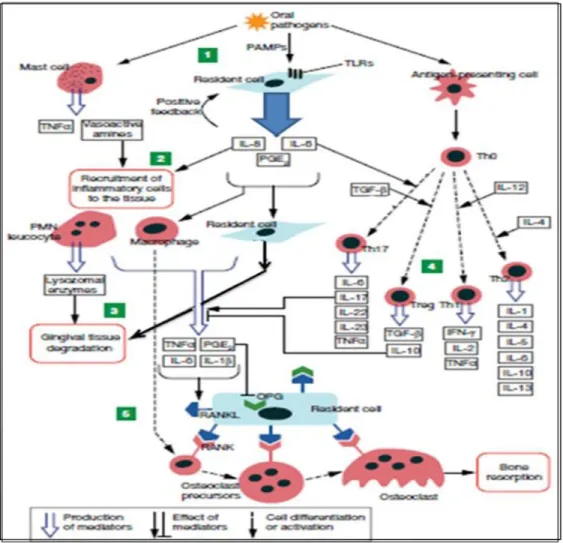

Gambar 2.11. Diferensiasi Th 17 dan aktivasi sel imun untuk respons imunitas, peradangan (Kryczek et al., 2009).

IL-17 menginduksi produksi sitokin inflamasi seperti IL-1, TNFαdan IL-6 oleh fibroblas, monosit dan makrofag. Selain itu, IL-17 menginduksi metaloproteinase matriks, RANKL dalam kondrosit, oksida nitrat dan PGE2 dengan konsekuensinya adalah destruksi tulang. Oleh karena itu, IL-17 juga mengaktifkan berbagai sitokin dan enzim untuk menginduksi destruksi tulang

pada pasien dengan OMSK mirip dengan mekanisme yang mendasari rheumatoid arthritis (Takuo et al., 2010).

Gambar 2.12. mediator-mediator inflammasi dalam proses patogenesis periodontitis (Lindberg dan Bage, 2013).

Proses resorpsi lebih dominan dibandingkan proses formasi tulang dan terjdinya proses enzimatik yang diinduksi oleh mediator inflamasi sitokin berakibat kerusakan pada tulang akibat ketidakseimbangan antara proses resorbsi oleh osteoklas dengan proses formasi tulang oleh osteoblas. Akibat ketidakseimbangan ini, mengakibatkan destruksi pada tulang (Gravallese, 2002; Haruyama, 2010; Cardoso, 2009).

commit to user

Gambar 2.13. Proses hemapoetik pengaktifan osteoklas ( Tanaka, et al., 2003). Osteoklas adalah sel multinuklear berasal dari sel-sel induk hematopoietik. Berfungsi untuk katabolisme tulang, bertanggung jawab untuk resorpsi tulang. Bekerja dengan melarutkan kristal hidroksiapatit. Mereka diferensiasi jalur umum dengan makrofag dan sel dendritik. Jadi prekursor promieloid dapat berubah menjadi osteoklas, makrofag atau sel dendritik, tergantung pada apakah terkena reseptor penggerak NF-kB ligan (RANKL, juga disebut tumor nekrosis faktor yang berhubungan dengan aktivasi yang diinduksi sitokin (TRANCE)),

osteoprotegerine ligan (OPGL) atau Osteoklast Differenciation Factor (ODF), macrophagecolony-stimulating factor (M-CSF) atau granulocyte-macrophage colonystimulating factor (GMCSF) (Tanaka et al., 1993). Marophage colony stimulating factor (M-CSF) dan receptor activator of nuclear factor B ligand

(RANKL) adalah dua faktor kunci penting untuk diferensiasi osteoklas. RANKL memainkan peran penting untuk mengaktifkan dan kelangsungan osteoklas (Kong

and Feice et al., 1999; Suda et al., 2009; Armelle et al., 2012).

Meningkatnya resorpsi tulang oleh osteoklas yang dominan dibandingkan proses remodeling adalah kunci patofisiologi dari destruksi tulang. Osteoklas memediasi patogenesis penyakit tulang terkait seperti RA dan osteoporosis. Pengembangan suatu model in vitro resorpsi tulang dengan menggunakan

osteoklas primer terisolasi dan tulang mineral atau dentin matriks sebagai substrat hampir dua puluh tahun yang lalu memberikan sistem yang sangat baik untuk studi biologi sel rinci resorpsi tulang (Boyce and Xing, 2007).

Gambar 2.14. Stimulasi prekursor osteoklas ekspresi RANK ligan (RANKL) (Armelle et al., 2012).

Peran IL-17 dalam osteoklas pada kasus remodeling tulang mulai didiskripsikan dalam 10 tahun terakhir. IL-17 penting dalam patogenesis kerusakan tulang seperti pada artritis. Chabaud, (2003) dalam penelitiannya menyatakan IL-17 baik sendiri ataupun kombinasi dengan sitokin proinflamasi (IL-6 dan TNF-α) berperan pada destruksi tulang dalam kasus osteoartritis dan rematoid artritis. Tahun 2006, Sato meneliti peran IL-17 dalam proses osteoklas pada kasus RA melalui kombinasi antara RANKL dan M-CSF. Pada destruksi tulang, peran IL-17 jelas pada proses osteoklasgenesis dengan melalui peningkatan regulasi dari matrix metalloproteinases (MMPs) dan receptor

activator of NF-κβ Ligan (RANKL) sehingga terbentuk osteoklas meningkat.

Faktor RANKL yang meningkat membuat osteoprotegerin (OPG) tertekan. Faktor OPG yang tertekan menyebabkan berkurangnya fungsi penghambat dari perubahan RANKL menjadi RANK (Sarah, 2004; Haruyama et al., 2010; Gravallese et al., 2014).

commit to user

Gambar 2.15. Mekanisme kerusakan tulang akibat proses inflamasi pada periodontitis (Hajishengallis, 2014).

Peran IL-17 dalam destruksi tulang melalui peningkatan osteoklasto-genesis melalui produksi MMPs dan juga peningkatan RANKL. Fungsi inilah membuat IL-17 sebagai sitokine baru dalam perkembangan terjadinya proses resorbsi tulang (Pierre, 2003).

Sel T yang terlibat dalam destruksi tulang adalah IL-17. Il-17 bekrja sinergis dengan sitokine lainnya seperti IL-1β dan TNF-α untuk memperkuat inflamasi dan sebagai element pathogenesis destruksi tulang. IL 17 meningkatkan regulasi IL 1α dan TNFα. Peningkatan regulasi TNFα menyebabkan peningkatan myeloid prekusor. Peningkatan regulasi IL-1α menyebabkan peningkatan peningkatan NO dan PGE yang menyebabkab OPG turun (Cardosa et al., 2009)

Destruksi tulang yang ditemukan pada penyakit rematoid artritis dilaporkan bahwa peran RANKL dan Th17 memberi kontribusi yang jelas. Kolesteatoma yang dapat merusak struktur tulang temporal pada kasus OMSK tipe berbahaya juga dimungkinkan adanya peran RANKL dan Th17 seperti

rematoid artritis. Keberadaan RANKL dan IL17 spesifik lebih tinggi pada OMSK dengan kolesteatoma dibandingkan otitis media lainnya (Yoshiki dan Issaku, 2013).

Inflamasi yang muncul pada telinga tengah membuat makrofag teraktifasi sebagai sistem imun spesifik. Pada fase inflamasi terjadi pelepasan IFNγ, TNFα

dan IL-23. IL-23 menginduksi Th0 menjadi Th17. Aktivasi Th17 mengekspresi-kan faktor destruksi tulang, RANKL dan pelepasan IL-17. Pada OMSK dengn kolesteatoma peningkatan IL-17 dibandingkan OMSK lainnya didapat karena terjadi peningkatan RANKL dan Th17 (Yoshiki dan Issaku, 2013).

E. Tingkatan Destruksi Tulang Pada Otitis Media Supuratif kronis Pada telinga ketidakseimbangan antara proses formasi tulang dengan penyerapan tulang dapat terjadi karena adanya otitis media kronik atau adanya kolesteatom. Kondisi yang disebabkan proses infeksi di telinga tengah akan meningkatkan terjadinya inflamasi di tulang sekitarnya. Terjadi peningkatan aktivasi osteoklas menyebabkan destruksi tulang ( Robert et al., 2009).

Teori tentang destruksi tulang pada OMSK dapat terjadi karena adanya faktor sitokin yang dilepaskan pada proses inflamasi yang mengaktifkan osteoklas, faktor mekanik karena desakan dan faktor kolesteatom (Yoshiki dan Issaku, 2013). Pada penelitian Haruyama et al. (2010) dikatakan adanya peran sitokine (IL-17) dalam kerusakan tulang pada OMSK selain peran kolesteom dan mekanik.

Berdasarkan pembagian yang diajukan oleh Kuczkowski et al. (2011), destruksi tulang di telinga dapat dikelompokan menjadi:

- Tanpa ada destruksi / tingkat 0 : tidak ada destruksi

- Tingkat ringan / tingkat 1 : destruksi pada skutum dan salah satu osikel - Tingkat sedang / tingkat 2 : destruksi pada tegmen dan seluruh osikel - Tingkat berat / tingkat 3 : destruksi pada tegmen, seluruh osikel, tulang

labirin, kanalis fasialis, dinding saluran telinga, sinus sigmoid, koklea, dinding tulang

commit to user

Pembagian oleh Takuo et al. (2010) berdasarkan temuan operasi ada tidaknya tereksposnya nervus facilis, tereksposnya duramater, tereksposnya kanalis semisirkularis/fistel maka destruksi tulang dikelompokan menjadi:

Tingkat 0 : tidak ada daerah yang terdestruksi tulang

Tingkat 1 : hanya ditemukan meliputi salah satu lokasi yang dinilai saat temuan operasi

Tingkat 2 : ditemukan dua lokasi tulang yang terdestruksi yang dinilai saat operasi

Tingkat 3 : jika ditemukan lebih dari tiga lokasi yang dinilai terdapat destruksi.

Invasi jaringan granulasi oleh Kuczkowski et al. (2011), dikelompokan menjadi :

- meliputi 1 area : epitimpanum atau mesotimpanum

- meliputi 2 area : epitimpanum atau mesotimpanum dan antrum - meliputi 3 area : epitimpanum, mesotimpanum dan antrum

F. Kerangka Pikir

Bakteri Pada Telinga Tengah

TLR APC TNFα Makrofag IL-1α CD4+ activated Sitokrom P-450 M-CSF-cFms IL-23 IL-6 Th0 Th17 IL-17 Proses Oksidasi Produksi NO Fibroblast MMPS RANKL -RANK OPG Osteoblas berkurang

Stem sel Myeoloid

Prekusor

Osteoklas Prekursor

Osteoklas

Aktif DestruksiTulang

Destruksi Tulang

Tingkat O Destruksi Destruksi

Destruksi Tulang Tingkat 3

commit to user

Keterangan :

: Variabel terikat pada penelitian

: Variabel bebas pada penelitian

APC CD4+ GCSF IL-1 IL-6 IL-17 IL-23 LPS MCSF MMPS OPG RANKL RANK Th0 Th17 TLR TNF

: Antigen Precenting Cell

: Cluster of differentiation of factor 4 : granulocyte colony stimulating faktor : Interleukine factor 1

: Interleukine factor 6 : Interleukine factor 17 : Interleukine factor 23 : Lipopolisakarida

: Macrofage coloni stimulating factor : matrix metalloproteinases

: osteoprotegerine

: receptor activator of NF-κβLigan : receptor activator of NF-κβ : Thelper 0

: Thelper17 : Toll like receptor : Tumor necroting factor

G. Hipotesis

Ada hubungan ekspresi IL-17 di jaringan granulasi kavum timpani dengan tingkat destruksi tulang pada pasien OMSK. Peningkatan ekspresi IL-17 diikuti peningkatan tingkat destruksi tulang.