BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Geografis dan Topografis

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Cilacap adalah kabupaten dengan wilayah administrasi

yang terluas di Provinsi Jawa Tengah. Luas Kabupaten Cilacap ± 6,94 persen

dari luas Provinsi Jawa Tengah atau ± 225.360,84 ha (2.253,61 km2),

termasuk Pulau Nusakambangan ± 11.511 ha. Kabupaten Cilacap terletak

pada bagian ujung barat daya dan selatan wilayah Provinsi Jawa Tengah

memiliki letak geografis pada 108o4 30 -109o30 30 Bujur Timur dan 7o30

-7o45 20 Lintang Selatan.

Tabel 2.1

Letak Geografis Kabupaten Cilacap

Arah Batas Wilayah

Derajat Keterangan

Utara 7o30 LS Kabupaten Banyumas dan Brebes

Selatan 7o45 20 LS Laut Indonesia

Barat 108o4 30 BT Provinsi Jawa Barat

Timur 109o30 30 BT Kabupaten Kebumen

Sumber: BPS, Cilacap Dalam Angka, 2012

Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24

kecamatan dengan 269 desa dan 15 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah

terluas adalah Kecamatan Wanareja (190,63 Km2) dan terkecil adalah

Kecamatan Cilacap Selatan (9,11 Km2) belum termasuk Pulau

Nusakambangan yang masuk wilayah administrasi Kecamatan Cilacap

Selatan. Kecamatan Dayeuluhur menjadi kecamatan dengan jarak terjauh

Tabel 2.2

Kepadatan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2011

Kecamatan Luas Wilayah

Dayeuhluhur 185,03 48.573 262 2,77

Wanareja 190,63 95.630 504 5,45

Majenang 138,52 126.175 911 7,19

Cimanggu 167,44 97.883 585 5,58

Karangpucung 115,02 73.018 635 4,16

Cipari 121,27 61.657 508 3,51

Sidareja 54,24 57.123 1.040 3,25

Kedungreja 74,50 80.182 1.123 2,59

Patimuan 72,27 45.535 605 4,57

Gandrungmangu 143,19 102.373 715 5,83

Bantarsari 97,50 68.940 722 3,93

Kawunganten 133,38 80.280 684 4,57

Kampung Laut 125,75 16.840 115 0,96

Jeruk Legi 99,30 62.879 650 3,58

Kesugihan 82,31 96.039 1.167 5,47

Adipala 61,19 79.717 1.303 4,54

Maos 28,04 48.079 1.714 2,74

Sampang 27,30 37.269 1.365 2,12

Kroya 58,84 103.004 1.751 5,87

Binangun 51,42 65.872 1.281 3,75

Nusawungu 61,26 77.090 1.258 4,39

Cilacap Selatan 9,11 78.464 8.613 4,47

Cilacap Tengah 22,15 83.985 3.792 4,78

Cilacap Utara 18,84 68.661 3.644 3,91

Sub Total 2.138,50 1.755.268 821 100

P. Nusakambangan 115,11 - -

-Total 2.253,61 1.755.268 821 100

Tahun 2010 2.138,50 1.748.705 818

Tahun 2009 2.138,50 1.744.128 816

Sumber: BPS, Cilacap Dalam Angka, 2012

Kabupaten Cilacap memiliki posisi yang strategis karena berada

pada jalur transportasi regional utama yang menghubungkan Provinsi Jawa

Barat dengan Provinsi Jawa Tengah di sepanjang pesisir Selatan Pulau Jawa.

Kabupaten Cilacap juga berada di Kawasan Barlingmascakeb (Kabupaten

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Cilacap

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun

2011-2031, untuk pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan

secara merata dan seimbang dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan,

sebagai berikut :

a. Penguatan kawasan perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional

(PKN) melalui pengembangan kegiatan-kegiatan yang berbasis

ekonomi sektor migas dan ekonomi sektor non migas, serta

peningkatan pelayanan transportasi;

b. Penguatan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kroya diarahkan menjadi Pusat

Kegiatan Wilayah yang dipertahankan mengingat peran kota ini

terutama sebagai simpul transportasi kerata api dengan keberadaan

Stasiun Kroya, disamping perekonomian kota;

c. Penguatan Pusat Kegiatan Kawasan (PPK) Sidareja diarahkan menjadi

PKL yang dipromosikan (PKLp) mengingat keberadaan kota ini sebagai

pusat pelayanan untuk beberapa kecamatan di sekitarnya;

d. Penguatan fungsi dan peran PPK sebagai pusat pelayanan skala

e. Penguatan fungsi dan peran Pusat Pelayanan Lokal (PPL) sebagai pusat

pelayanan kegiatan skala antar desa;

f. Penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan

perdesaan secara sinergis.

2.1.1.2.

TopografiKondisi topografi Kabupaten Cilacap beragam mulai dari kawasan

pegunungan, dataran miring hingga daerah pesisir pantai. Arah barat laut

Kabupaten Cilacap merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih

dari 100 m dpl (di atas permukaan laut) dengan puncak tertinggi 1.210 m dpl

yakni berada di Gunung Subang di Kecamatan Dayeuhluhur. Kabupaten

Cilacap bagian tenggara terbagi menjadi dua kawasan bentang alam, yakni

pegunungan di sebelah utara dan dataran miring yang landai ke arah barat

daya-selatan sampai ke Segara Anakan dengan elevasi kurang dari 100 m dpl.

Kabupaten Cilacap bagian timur dan selatan memiliki kondisi

wilayah dataran rendah berbatasan dengan Samudera Hindia di selatan.

Pulau Nusakambangan memanjang dengan panjang sekitar 30 km dari barat

ke timur dengan topografi pegunungan yang tidak terlalu tinggi, kurang dari

100 m dpl.

Berdasarkan ketinggian wilayah di Kabupaten Cilacap,

Kecamatan Dayeuhluhur merupakan kecamatan pada letak wilayah tertinggi

yaitu 198 m dpl, sedangkan Kecamatan Kampung Laut menjadi kecamatan

yang letak wilayahnya paling rendah yaitu 1 m dpl. Adapun pusat keramaian

Kabupaten Cilacap yang terletak di Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap

Tabel 2.3

Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Cilacap

Kecamatan m dpl Kecamatan m dpl

Dayeuhluhur 198 Kampung Laut 1

Wanareja 25 Jeruk Legi 9

Majenang 23 Kesugihan 8

Cimanggu 40 Adipala 8

Karangpucung 50 Maos 8

Cipari 50 Sampang 8

Sidareja 26 Kroya 10

Kedungreja 45 Binangun 8

Patimuan 5 Nusawungu 10

Gandrungmangu 15 Cilacap Selatan 6

Bantarsari 8 Cilacap Tengah 5

Kawunganten 56 Cilacap Utara 6

Sumber: BPS, Cilacap Dalam Angka, 2012

2.1.1.3. Klimatologi

Kondisi klimatologi Kabupaten Cilacap sepanjang periode tahun

2007-2011 menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Hal ini ditunjukkan oleh

temperatur rata-rata Kabupaten Cilacap berada pada suhu 26-27oC, dengan

kelembapan rata-rata yang sedikit mengalami peningkatan 2 persen, dari 81

persen pada tahun 2009 menjadi 83 persen pada tahun 2011 dan kecepatan

angin rata-rata yang juga meningkat dari 4,0 knots pada tahun 2007-2010

menjadi 4,7 knots pada tahun 2011.

Selama periode 2007-2011, arah angin rata-rata berada pada

rentang 146-182 derajat. Curah hujan berada pada rentang 2807-1668 mm

per tahun. Indikator klimatologi lain disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Klimatologi Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

Temperatur Rata-rata (oC) 27,1 26,8 27,1 27,6 26,7

Kelembapan Rata-rata (%) 82 82 81 83 83

Kecepatan Angin Rata-rata (knots) 4 4 4 4 4,7

Arah Angin Rata-rata (derajat) 176 153 146 182 179,2

Curah Hujan Rata-rata (mm) 2.807 1.668 2.036 2.047 1.743

2.1.1.4. Geologi

Kondisi topografi Kabupaten Cilacap yang beragam mulai dari

kawasan pegunungan, dataran miring, hingga daerah pesisir pantai, sedikit

banyak mempengaruhi geologi wilayah Kabupaten Cilacap. Faktor variasi

ketinggian wilayah dari 1 m dpl hingga 198 m dpl juga turut mempengaruhi

geologis wilayah sehingga diperlukan wawasan mengenai kemungkinan

terjadinya bencana alam.

Struktur geologi Kabupaten Cilacap berupa struktur perlipatan,

sesar dan kekar. Struktur tersebut terjadi pada batuan yang berumur Tersier

Awal dan Tersier Akhir, dibeberapa tempat tampak jelas dan tercerminkan

oleh bentuk bentang alamnya, ditempat lain hanya dapat diketahui dari pola

sebaran batuan atau dari hasil penafsiran pengukuran kedudukan bidang

perlapisannya. Struktur lipatan sebagian besar berarah Barat-Timur dan

sebagian lagi berarah Barat Laut Tenggara dan Timur Laut Barat Daya.

Bentuk antiklin umumnya setangkup , dengan lereng utara lebih

terjal kecuali antiklin yang melalui sungai Donan dengan lereng Utara lebih

landai. Struktur sesarnya ada yang berupa patahan naik, sesar geser jurus

dan sesar turun. Sesar naik terdapat dibagian Barat dan Timur, berarah

hampir Barat-Timur. Sesar geser mendatar dijumpai dengan arah barat

laut-tengara, utara-selatan, dan timur laut-barat daya. Sesar geser diduga terjadi

setelah perlipatan memotong struktur lipatan. Sesar turun arahnya

umumnya barat-timur, sesar inipun memotong lipatan. Struktur kekar-kekar

banyak dijumpai pada batuan umur tersier, arahnya tak beraturan.

Pada Oligeson Akhir terjadi peningkatan tektonik sampai Miosen

Awal, kegiatan tektonik didalam karang bolong dan daerah Gabon

menghasilkan Formasi Gabon Tektonik ini berpengaruh pada pembentukan

cekungan Banyumas, sesarnya terentang diutara Cilacap arah barat

laut-tenggara melalui karang bolong sampai di barat Banyumas, sesar lain

terentang melalui Majenang-Cilacap.

Pada akhir Miosen Awal terjadi penerobosan andesit di Karang

bolong, yang diikuti oleh suatu pengangkatan, proses ini menyebabkan

daerah tersebut terangkat muncul di permukaan laut. Tektonik kemudian

aktif lagi pada Miosen akhir sampai Pliosen lereng cekungan labil, sehingga

terjadi penerobosan basalt yang disusun oleh pengangkatan kemudian

pelipatan dan pergeseran. Pengangkatan tersebut berlanjut pada Kala

Pleistosen ditandai dengan adanya kegiatan gunung api kemudian disertai

pembentukan alluvium dan endapan pantai yang berlanjut hingga sekarang.

Gambar 2.2 Peta Geologi Kabupaten Cilacap

Menurut para ahli geologi dan ilmuwan tsunami, Kabupaten

Cilacap digolongkan sebagai daerah berisiko tinggi tsunami karena beberapa

ratus kilometer sebelah selatan Cilacap, terdapat salah satu zona utama

tumbukan lempeng tektonik bumi, yang merupakan sumber utama gempa

bumi penyebab tsunami. Apabila tsunami besar terjadi, maka wilayah

Kabupaten Cilacap dan sekitarnya dapat terkena dampak, khususnya di

sepanjang pantai yang banyak dihuni oleh penduduk dengan tingkat

kepadatan tinggi.

2.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Cilacap mempunyai 5 (lima) kawasan cekungan air

tanah yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan

cekungan air tanah ini berupa kawasan imbuhan air dan lepasan air tanah

air tanah di Kabupaten Cilacap berdasarkan Perda Propinsi Jawa Tengah

Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Propinsi, sebagai berikut :

a. Cekungan air tanah Majenang;

b. Cekuangan air tanah Sidareja;

c. Cekungan air tanah Nusakambangan;

d. Cekungan air tanah Cilacap; dan

e. Cekungan air tanah Kroya.

Gambar 2.3. Peta Cekungan Air Tanah

Wilayah sungai di Kabupaten Cilacap terbagi dalam dua jenis

yaitu: Wilayah Sungai Citanduy yang merupakan wilayah sungai lintas

provinsi dan Wilayah Sungai Serayu yang merupakan wilayah sungai

strategis nasional sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor

9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap

Tahun 2011-2031, yaitu sebagai berikut:

1. Jaringan sumber daya air lintas provinsi wilayah sungai Citanduy

meliputi:

a. DAS Citanduy;

c. DAS Citotok;

d. DAS Cimeneng;

e. DAS Cikonde;

f. DAS Sapuregel;

g. DAS Gatel;

h. DAS Branalang;

i. DAS Kipah;

j. DAS Panembung;

k. DAS Karanganyar;

l. DAS Tambakreja;

m. DAS Nirbaya;

n. DAS Solokjari;

o. DAS Permisan;

p. DAS Lempongpucung;

q. DAS Solok Permisan;

r. DAS Solokpring;

s. DAS Pandan; dan

t. DAS Solokdewata.

2. Jaringan sumber daya air strategis nasional wilayah sungai Serayu

meliputi:

a. DAS Ijo;

b. DAS Tipar;

c. DAS Serayu; dan

d. DAS Donan.

Adapun prasarana pengairan atau irigasi merupakan prasarana

yang penting, mengingat sektor pertanian merupakan salah satu sektor

ekonomi unggulan di Kabupaten Cilacap. Pemanfaatan lahan untuk pertanian

(sawah) sebesar 29,91 persen dari seluruh luas tanah Kabupaten Cilacap

diluar Pulau Nusakambangan yaitu 213.850,288 Ha. Prasarana irigasi primer

sepanjang 168.576 m, saluran sekunder sepanjang 240.086 m, sedangkan

bangunan pelengkap irigasi sepanjang 2.383 m.

Air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang dapat

mendukung terciptanya masyarakat yang sehat serta mendukung terciptanya

Cilacap dipenuhi antara lain melalui air tanah dangkal (sumur) dan air bersih

yang disalurkan oleh PDAM. Berdasarkan data sampai dengan tahun 2012,

PDAM Cilacap telah melayani 58.929 pelanggan baik industri, niaga, sosial,

rumah tangga, kantor maupun pelanggan khusus. Jumlah pelanggan tersebut

paling banyak adalah pelanggan rumah tangga yang mencapai lebih dari 90

persen.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Cilacap sepanjang periode tahun

2007-2011 cenderung stabil yaitu pada penggunaan lahan sawah 29,50

persen dan mengalami peningkatan menjadi 29,61 persen (2010) dan 29,91

persen (2011). Begitu pula dengan penggunaan lahan bukan sawah yang

stabil sepanjang tahun 2007-2011 yaitu sebesar 68,7 persen, namun

persentasenya terus menurun menjadi 68,6 (2010) dan 64,59 persen (2011).

Adapun penggunaan lahan lainnya juga stabil pada periode 2007-2011 yaitu

1,7-1,8 persen, namun mengalami peningkatan persentase menjadi 5,49

persen pada 2011. Jenis penggunaan lahan lainnya yaitu rawa-rawa, tambak

dan kolam.

Tabel 2.5

Luas dan Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011

Jenis Penggunaan

2007 2008 2009 2010 2011

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Lahan Sawah 63.093 29,50 63.093 29,50 63.093 29,50 63.318 29,61 63.963 29,91

Irigasi Teknis 36.842 17,23 36.842 17,23 36.717 17,17 37.256 17,42 37.881 17,71 Irigasi Setengah

Tehnis 2.741 1,28 2.741 1,28 2.900 1,36 2.629 1,23 2.861 1,34

Irigasi

Sederhana 1.887 0,88 1.887 0,88 2.197 1,03 3.867 1,81 4.312 2,02 Irigasi Desa

/Non-PU 3.651 1,71 3.651 1,71 1.630 0,76 2.027 0,95 2.066 0,97

Tadah Hujan 17.358 8,12 17.358 8,12 19.649 9,19 17.499 8,18 16.541 7,73

Lebak - - - 82 0,04

Polder dan

Lainnya 614 0,29 614 0,29 - - 40 0,02 220 0,10

Bukan Lahan

Pekarangan 32.920 15,39 32.920 15,39 32.920 15,39 35.334 16,52 4.784 2,24 Tegal/ Kebun 45.213 21,14 45.213 21,14 45.213 21,14 45.797 21,42 42.397 19,83

Ladang/ Huma 719 0,34 719 0,34 719 0,34 284 0,13 284 0,13

Penggembalaan/

Padang Rumput - - - 3 0,00

Sementara Tidak

Diusahakan 211 0,10 211 0,10 211 0,10 148 0,07 136 0,06

Ditanami Pohon

/Hutan Rakyat 4.206 1,97 4.206 1,97 4.208 1,97 4.294 2,01 5.747 2,69 Hutan Negara 43.519 20,35 43.519 20,35 43.518 20,35 42.823 20,02 40.992 19,17 Perkebunan 9.579 4,48 9.579 4,48 9.579 4,48 10.153 4,75 11.921 5,57 Lain-lain 10.596 4,95 10.596 4,95 10.540 4,93 7.872 3,68 31.870 14,90

Lahan Lainnya 3.794 1,77 3.794 1,77 3.849 1,80 3.827 1,79 11.693 5,49

Rawa-rawa 3.069 1,44 3.069 1,44 3.069 1,44 3.069 1,44 2.993 1,40

Tambak 171 0,08 171 0,08 171 0,08 151 0,07 111 0,05

Kolam/Empang 554 0,26 554 0,26 609 0,28 607 0,28 514 0,24

Total Luas

Lahan 213.850 100 213.850 100 213.850 100 213.850 100 213.850 100

Sumber: BPS, Cilacap Dalam Angka 2007-2009, Indikator Pembangunan Kab. Cilacap 2012

2.1.2. Kondisi Demografi

2.1.2.1. Penduduk dan Persebarannya

Penduduk merupakan faktor penting yang mendorong

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu persoalan jumlah penduduk dan

ketenagakerjaan merupakan merupakan salah satu isu utama dalam

pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap menurut data dari BPS

pada tahun 2011 adalah 1.755.268 jiwa dengan jumlah laki-laki 879.198 jiwa

(50,08 persen) dan jumlah perempuan 876.070 jiwa (49,92 persen).

Tabel 2.6

Laju Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Penduduk Alami danSex Ratiodi Kabupaten Cilacap 2007-2011

Tahun Laki-laki 2007 865.619 864.850 1.730.469 0,46 17.723 8.600 0,53 100,09 54,97

2008 870.295 868.308 1.738.603 0,47 17.258 9.131 0,54 100,23 43,62

2009 873.251 870.877 1.744.128 0,32 16.630 9.084 0,43 100,27 45,08

2010 875.825 872.880 1.748.705 0,26 17.990 9.775 0,47 100,34 47,17

Kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak

adalah Kecamatan Majenang, Kroya, Gandrungmangu, Cimanggu, Kesugihan

dan Wanareja (Gambar 2.4). Sekitar 35 persen penduduk Kabupaten Cilacap

tinggal di kecamatan-kecamatan tersebut (7,12 persen di Kecamatan

Majenang; 5,87 persen di Kecamatan Kroya; 5,84 persen di Kecamatan

Gandrungmangu; 5,61 persen di Kecamatan Cimanggu; 5,49 persen di

Kecamatan Kesugihan dan 5,44 persen di Kecamatan Wanareja).

Sumber: BPS, Cilacap dalam Angka 2011 Gambar 2.4

Grafik Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2011

Kepadatan jumlah yang diukur dengan jumlah penduduk untuk

setiap km2 menggambarkan persebaran penduduk di suatu wilayah. Pola

persebaran penduduk antar wilayah selain memberikan gambaran aspek

demografi antar wilayah yang terkait dengan aspek geografi juga

memberikan gambaran pusat-pusat gravitasi kegiatan ekonomi antar

wilayah.

Kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Cilacap

bervariasi dengan rata-rata dari 107,26 penduduk per km2 di Kecamatan

Kampung Laut sampai 8.583,82 penduduk per km2 di Kecamatan Cilacap

Selatan. Secara geografis kepadatan penduduk di Kabupaten Cilacap relatif

kecil di wilayah-wilayah pegunungan dengan basis ekonomi pertanian.

Sedangkan wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi di

Kabupaten Cilacap terletak di wilayah dengan topografi datar dan pesisir

dengan basis kegiatan ekonomi industri, perdagangan, transportasi dan jasa

keuangan serta jasa-jasa.

Tabel 2.7

Kepadatan Penduduk Kabupaten Cilacap per Kecamatan (orang/km2)

No Kecamatan Tahun Rata-rata

2007 2008 2009 2010 2011

1 Dayeuhluhur 259,96 261,02 262,24 262,86 262 261,62

2 Wanareja 493,82 496,55 499,30 500,33 504 498,80

3 Majenang 882,77 886,94 889,43 892,18 911 892,46

4 Cimanggu 584,93 585,31 585,78 586,39 585 585,48

5 Karangpucung 626,94 630,43 632,17 632,96 635 631,50

6 Cipari 499,94 502,78 502,78 505,13 508 503,73

7 Sidareja 1.033,08 1.035,32 1.039,04 1.040,24 1.040 1.037,54

8 Kedungreja 1.121,73 1.121,29 1.121,70 1.122,24 1.123 1.121,99

9 Patimuan 579,99 585,00 591,37 598,19 605 591,91

10 Gandrungmangu 703,51 706,16 709,01 711,62 715 709,06

11 Bantarsari 705,59 710,73 714,17 717,65 722 714,03

12 Kawunganten 613,16 613,50 617,21 615,35 684 628,64

13 Kampung Laut 96,81 97,71 108,53 118,23 115 107,26

14 Jeruklegi 624,12 624,32 636,90 641,27 650 635,32

15 Kesugihan 1.172,59 1.171,36 1.169,97 1.167,87 1.167 1.169,76

16 Adipala 335,99 337,16 336,39 336,41 1.303 529,79

17 Maos 1.658,01 1.661,18 1.676,48 1.679,51 1.714 1.677,84

18 Sampang 1.353,82 1.353,27 1.352,98 1.356,05 1.365 1.356,22

19 Kroya 1.724,90 1.728,34 1.731,58 1.736,69 1.751 1.734,50

20 Binangun 1.284,80 1.308,14 1.311,86 1.314,78 1.281 1.300,12

21 Nusawungu 1.236,92 1.242,65 1.254,83 1.255,94 1.258 1.249,67 22 Cilacap Selatan 8.514,56 8.594,51 8.609,22 8.587,81 8.613 8.583,82 23 Cilacap Tengah 3.759,79 3.770,04 3.799,50 3.796,71 3.792 3.783,61 24 Cilacap Utara 3.565,56 3.599,90 3.627,72 3.627,72 3.644 3.612,98

2.1.2.2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Cilacap selama periode

1990-2010 adalah 1,00 persen dengan kecenderungan menurun1. Rata-rata

pertumbuhan penduduk tahunan adalah 0,93 persen. Selama periode waktu

tersebut, pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 1991 (2,95

persen) dan tahun 1996 (2,75 persen).

Pertumbuhan penduduk pada dasarnya mencakup 2 komponen,

komponen alamiah dan komponen migrasi. Pertumbuhan alamiah melihat

pertambahan penduduk yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah

(kematian dan kelahiran) bukan faktor migrasi. Seperti halnya pertumbuhan

penduduk total, pertumbuhan penduduk alamiah Kabupaten Cilacap juga

menunjukkan kecenderungan menurun (dari 0,86 persen pada tahun 1990

menjadi 0,47 persen pada tahun 2010) dengan pola yang relatif tidak terlalu

fluktuatif dibandingkan pertumbuhan penduduk total. Satu hal yang menarik

adalah sebelum tahun 2002 pertumbuhan penduduk total lebih tinggi

(kecuali tahun 1992 dan 1993) dibandingkan pertumbuhan penduduk

alamiah.

Setelah tahun 2006, pertumbuhan penduduk alamiah lebih tinggi

dari pertumbuhan penduduk total. Ini mengindikasikan bahwa sebelum

tahun 2002 pertumbuhan penduduk Cilacap banyak dipengaruhi oleh faktor

migrasi, terutama migrasi masuk. Pada tahun-tahun tersebut banyak orang

luar yang menetap dan bekerja di Kabupaten Cilacap. Sebaliknya, setelah

tahun 2006 faktor-faktor alamiah lebih mempengaruhi pertumbuhan

penduduk. Setelah tahun 2006, lebih sedikit orang Kabupaten Cilacap yang

bekerja di luar atau orang luar yang menetap di Kabupaten Cilacap.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Cilacap tahun 1990-2010 bisa dilihat

dalam Gambar 2.5.

2,98

Sumber: BPS, Cilacap dalam Angka 2011

Gambar 2.5

Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 1990-2010

Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk natural tertinggi pada

tahun 2011 adalah Kecamatan Majenang dengan pertumbuhan penduduk

1,55 persen, Kecamatan Wanareja 0,76 persen, Kecamatan Cilacap Selatan

0,75 persen dan Kecamatan Jeruklegi 0,73 persen. Sementara kecamatan

dengan pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Dayeuhluhur 0,02 persen.

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk per Kecamatan (orang)

Kecamatan 2007 2008 2009 2010 2011

DAYEUHLUHUR 48.219 48.427 48.635 48.608 48.573

WANAREJA 93.964 94.423 94.765 95.139 95.630

MAJENANG 122.617 123.008 123.447 124.519 126.175

CIMANGGU 97.950 98.025 98.125 98.150 97.883

KARANGPUCUNG 72.332 72.560 72.737 72.881 73.018

CIPARI 60.924 60.799 61.151 61.422 61.657

SIDAREJA 56.838 56.964 57.071 57.176 57.123

KEDUNGREJA 80.191 80.050 80.174 80.141 80.182

PATIMUAN 43.766 44.328 44.816 45.220 45.535

GANDRUNGMANGU 100.889 101.325 101.726 102.097 102.373

BANTARSARI 67.641 68.041 68.494 68.732 68.940

KAWUNGANTEN 78.606 78.645 78.828 78.989 80.280

KAMPUNGLAUT 13.839 15.349 16.750 16.821 16.840

JERUKLEGI 60.414 61.529 61.691 62.113 62.879

ADIPALA 80.162 80.169 80.118 79.909 79.717

MAOS 46.580 46.669 46.978 47.222 48.079

SAMPANG 37.004 36.955 36.957 37.028 37.269

KROYA 101.866 102.013 102.364 102.597 103.004

BINANGUN 64.392 65.469 65.633 65.803 65.872

NUSAWUNGU 75.860 76.803 76.854 77.059 77.090

CILACAP SELATAN 77.445 78.230 78.297 78.310 78.464

CILACAP TENGAH 84.940 84.268 84.052 84.136 83.985

CILACAP UTARA 67.486 68.161 68.292 68.619 68.661

JUMLAH 1.730.469 1.738.603 1.744.128 1.748.705 1.755.268

Sumber: BPS, Cilacap dalam Angka 2011

2.1.2.3. Komposisi Penduduk

Disamping melihat jumlah penduduk absolut dan

pertumbuhannya, melihat struktur penduduk baik berdasarkan umur

maupun jenis kelamin sangatlah penting. Struktur penduduk berdasarkan

umur dan jenis kelamin sangat berguna untuk memproyeksi pertumbuhan

penduduk di masa yang akan datang dan kebutuhan lapangan pekerjaan,

pangan, pendidikan dan kesehatan.

Struktur penduduk dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu; kelahiran,

kematian dan migrasi. Ketiga hal tersebut saling terkait satu dengan yang

lainnya. Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk

melalui perantara tiga hal tersebut (tidak langsung)

Struktur penduduk berdasarkan umur ditentukan oleh

banyakanya penduduk yang berusia 15 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas.

Menurut Mantra (2000)2, suatu wilayah dikatakan berstruktur umur muda

jika jumlah penduduk berumur 15 tahun ke bawah besar (lebih besar dari 40

persen) sedangkan jumlah penduduk berumur 65 tahun ke atas kecil (lebih

kecil dari 10 persen). Sebaliknya, suatu wilayah dikatakan berstruktur umur

tua jika jumlah penduduk berumur 15 tahun ke bawah kecil (lebih kecil dari

40 persen) dan jumlah penduduk berumur 65 tahun ke atas besar (sekitar 10

persen).

Struktur penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan umur

menunjukkan evolusi dari kecenderungan berstruktur umur muda menuju

kecenderungan umur tua. Pada tahun 1990, sebanyak 36,10 persen

penduduk berusia di bawah 15 tahun dan 3,58 persen penduduk berusia di

atas 65 tahun. Pada tahun 2010, persentase penduduk berumur di bawah 15

tahun menurun menjadi 28,35 persen dan persentase penduduk berumur di

atas 65 tahun meningkat menjadi 7,12 persen. Struktur umur yang menua

membawa implikasi pada rasio ketergantungan (akan dibahas pada sub bab

2.8 poin 4).

Tabel 2.9

Penduduk Usia Muda dan Penduduk Usia Tua

Tahun Penduduk Umur < 15 Tahun Penduduk Umur > 65 Tahun

Jumlah Persentase Jumlah Persentase

1990 525.641 36,10 52.138 3,58

1995 514.785 33,20 78.568 5,07

2000 506.777 30,33 93.578 5,60

2005 474.334 27,64 110.439 6,43

2010 495.749 28,35 124.559 7,12

2011 497.612 28,34 125.026 7,12

Sumber: BPS, Cilacap dalam Angka 2012

Sejalan dengan struktur penduduk yang cenderung menua,

bentuk piramida penduduk Kabupaten Cilacap tahun 1990-2010

memperlihatkan perkembangan bentuk dari bentuk piramida menuju bentuk

lonceng. Bentuk piramida tahun 1990 dan 1995 cenderung ekspansif dengan

komposisi penduduk muda cenderung lebih banyak dari komposisi

penduduk tua. Pada piramida ekspansif, angka kelahiran tinggi dan angka

kematian tinggi. Hal ini disebabkan antara lain karena usia pernikahan yang

cenderung dini, fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan gizi buruk.

Memasuki tahun 2000, bentuk piramida penduduk

bertransformasi menuju bentuk piramida stasioner. Karakteristik dari

piramida stasioner adalah jumlah penduduk pada masing-masing kelompok

umur tidak jauh berbeda (kecuali pada kelompok umur tertentu).

Berkebalikan dengan pada piramida ekspansif, angka kelahiran dan kematian

rendah pada piramida stasioner. Piramida stasioner adalah bentuk umum

menggambarkan perkembangan bentuk piramida penduduk Kabupaten

Cilacap tahun 1990, 1995, 2000, 2005 dan 2010.

Sumber: BPS, Cilacap Dalam Angka 2011 Gambar 2.6

Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Cilacap 1990-2010

Keterangan : Jumlah penduduk di atas 65 tahun tampak sangat banyak yang ditunjukkan oleh batang yang melebar. Hal ini disebabkan data penduduk yang tersedia tidak memecah penduduk usia 65 tahun ke atas dalam kelompok umur 65-69 tahun, 70-74 tahun dan 75 tahun ke atas.

Perkembangan bentuk piramida mencerminkan perubahan

tingkat kelahiran, kematian dan juga migrasi. Sejak tahun 1990, tingkat

kelahiran terlihat menurun yang ditandai dengan dasar piramida yang

semakin menjorok ke dalam. Ini menunjukkan jumlah penduduk usia 0-4

tahun lebih sedikit dari jumlah penduduk 5-9 tahun. Bagian tengah piramida

masih menggelembung yang mencerminkan angka kelahiran yang relatif

lebih tinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan angka kelahiran

membawa implikasi bayi-bayi yang lahir ketika menjadi dewasa akan

menanggung penduduk usia tua yang jumlahnya lebih banyak (angka

kelahiran masih lebih tinggi). Penurunan angka kelahiran ini sekaligus

menunjukkan karakteristik transisi demografis pada tahap kedua (tahap

transisi). Perkembangan piramida penduduk disajikan dalam Gambar 2.6.

Selain komposisi penduduk berdasarkan umur, piramida

penduduk juga menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan jenis 13.00 8.00 3.00 2.00 7.00 12.00

0 - 4

Perempuan Laki - Laki

13.00 8.00 3.00 2.00 7.00 12.00 0 - 4

Perempuan Laki - Laki

13.00 8.00 3.00 2.00 7.00 12.00 0 - 4

Perempuan Laki - Laki

13.00 8.00 3.00 2.00 7.00 12.00 0 - 4 Perempuan Laki - Laki

13.00 8.00 3.00 2.00 7.00 12.00 0 - 4

kelamin. Sejak 2007, rasio jenis kelamin (sex ratio) Kabupaten Cilacap relatif

tidak berubah, berada pada angka 100. Rasio yang tidak terlalu jauh dari 100

menunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan relatif seimbang.

Tabel 2.10 Rasio Jenis Kelamin

Tahun Laki-laki Perempuan Rasio Jenis Kelamin

2007 865.619 864.850 100,09

2008 870.295 868.308 100,23

2009 873.251 870.877 100,27

2010 875.825 872.880 100,34

2011 879.198 876.070 100,40

Sumber: BPS, Cilacap Dalam Angka 2011

Rasio jenis kelamin kelompok umur muda (di bawah 15 tahun)

berada di atas angka 100 dan menunjukkan kecenderungan meningkat

selama periode 1990-2010. Secara spesifik, rasio jenis kelamin kelompok

umur 0-4 tahun meningkat dari 101 (tahun 1990) menjadi 107 (tahun 2010).

Ini berarti jumlah anak laki-laki yang dilahirkan lebih banyak daripada

jumlah anak perempuan yang dilahirkan. Sebaliknya, rasio jenis kelamin

kelompok umur 15-45 tahun cenderung berada di bawah angka 100. Artinya,

jumlah penduduk perempuan di kelompok umur tersebut lebih banyak

daripada jumlah penduduk laki-laki. Turunnya rasio jenis kelamin pada

kelompok umur di atas kelompok umur muda bisa disebabkan oleh tingginya

angka kematian laki-laki dan atau tingginya migrasi penduduk laki-laki

keluar kabupaten. Jika menilik pola terkini pertumbuhan penduduk yang

lebih banyak dipengaruhi oleh komponen alamiah, bisa jadi turunnya rasio

jenis kelamin lebih disebabkan oleh tinggi angka kematian penduduk

laki-laki. Dengan kata lain, angka harapan hidup laki-laki lebih rendah

dibandingkan dengan perempuan.

Pola rasio jenis kelamin menurut kelompok umur bisa dilihat

dalam Gambar 2.7. Komposisi penduduk menurut umur membawa implikasi

penting bagi tinggi/ rendahnya beban ketergantungan bagi penduduk

Sumber: BPS, Cilacap Dalam Angka

Gambar 2.7

Grafik Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat:

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perkembangan Pendapatan Masyarakat

Produk Domestik Bruto Kabupaten Cilacap memiliki karakteristik

khusus yaitu besarnya pengaruh sektor migas terhadap pembentukan PDRB.

Ini bisa dilihat dari besarnya selisih nominal antara PDRB migas dan PDRB

non migas.

Tabel 2.11

PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2006-2011 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milyaran Rp)

Tahun

Dengan Migas Tanpa Migas

PDRB Pertumbuhan (%) PDRB Pertumbuhan (%)

2008 22.390,02 6,07 8.730,44 5,00

2009 22.732,98 1,53 9.174,60 5,08

2010 23.739,17 4,43 9.660,59 5,30

2011 24.792,15 4,44 10.169,96 5,27

Secara sektoral, sektor yang memberi sumbangan terbesar

terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap selama 4 tahun terakhir

adalah sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan. Meskipun

memiliki kontribusi paling besar, kontribusi sektor pertanian menunjukkan

kecenderungan menurun, yaitu; dari 33,10 persen (2008) menjadi 31,34

persen (2011). Sebaliknya, kontribusi sektor perdagangan menunjukkan

kecenderungan meningkat, yaitu; dari 20,84 persen (2008) menjadi 21,38

persen (2011). Kontribusi setiap sektor terhadap pembentukan PDRB

Kabupaten Cilacap selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.12

Tabel 2.12

Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2007-2011 (%)

No Sektor 2007 2008 2009 2010 2011

1 Pertanian n.a 33,10 32,71 32,30 31,34

2 Pertambangan dan Penggalian n.a 3,03 3,07 3,12 3,15

3 Industri Pengolahan n.a 19,32 19,27 19,24 19,59

4 Listrik dan Air Bersih n.a 0,84 0,83 0,81 0,80

5 Bangunan n.a 4,71 4,81 4,95 5,09

6 Perdagangan, hotel dan restaurant n.a 20,84 20,95 21,10 21,38

7 Angkutan dan Komunikasi n.a 5,65 5,69 5,76 5,88

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan n.a 4,93 4,95 5,01 5,04

9 Jasa-jasa n.a 7,58 7,70 7,71 7,74

PDRB 100 100 100 100

Sumber: BPS, Cilacap Dalam Angka 2012

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Dinamika Bisnis

Selama periode 2008-2011, pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Cilacap (tanpa migas) terus meningkat, yaitu dari 5,00 persen (2008)

menjadi 5,27 persen (2011). Angka PDRB tanpa migas digunakan karena

terlampau besarnya pengaruh sektor migas terhadap PDRB Kabupaten

Cilacap. Secara nominal, besarnya pengaruh sektor non migas ditunjukkan

dengan selisih antara PDRB migas dengan PDRB tanpa migas yang sangat

besar (nilai PDRB dengan migas besarnya lebih dari dua kali lipat nilai PDRB

tanpa migas). Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan PDRB migas

cenderung lebih fluktuatif dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi

2.2.1.2. Perkembangan Pendapatan menurut Kecamatan

Rata-rata pertumbuhan ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap

kurun waktu 2006-2010 sebesar 4,87 persen. Hampir separuh kecamatan di

Kabupaten Cilacap memiliki rata pertumbuhan lebih rendah dari

rata-rata totalnya. Kecamatan yang tumbuh di bawah rata-rata-rata-rata total kecamatan

adalah Kecamatan Dayeuhluhur (3,34 persen), Wanareja (4,75 persen),

Cimanggu (4,42 persen), Cipari (3,84 persen), Bantarsari (4,37 persen),

Kawunganten (3,68 persen), Kampung Laut (3,68 persen), Jeruklegi (4,54

persen), Kesugihan (4,47 persen), Binangun (4,29 persen) dan Nusawungu

(4,77 persen).

Kecamatan yang memiliki pertumbuhan di atas rata-rata total

kecamatan adalah Kecamatan Majenang (4,88 persen), Sidareja (4,97 persen),

Kedungreja (5, 5 persen), Patimuan (5,07 persen), Gandrungmangu (4,84

persen), Adipala (5,08 persen), Maos (5,7 persen), Sampang (6,11 persen),

Kroya (5,29 persen), Cilacap Selatan (5,03 persen), Cilacap Tengah (6,34

persen), dan Cilacap Utara (5,20 persen).

Sumber : PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2004, 2007, 2010, Buku 2, BPS Kabupaten Cilacap

Gambar 2.8

Pada tahun 2000, kontribusi PDRB kecamatan terhadap PDRB

total Kabupaten Cilacap tidak merata. Hal ini terlihat dari persebaran

kontribusi PDRB kecamatan terhadap total PDRB yang berkisar antara 1,75

persen (Kecamatan Patimuan) hingga 8,44 persen (Kecamatan Majenang).

Kisaran kontribusi PDRB per kecamatan terhadap PDRB total tahun 2005

dan 2010 tidak jauh berbeda. Pada tahun 2005, kisaran kontribusi PDRB

kecamatan berada pada rentang 1,41 persen (Kecamatan Patimuan) hingga

8,59 persen (Kecamatan Cilacap Selatan). Pada tahun 2010, kisaran

kontribusinya berada pada kisaran 1,43 persen (Kecamatan Patimuan)

hingga 8,66 persen (Kecamatan Cilacap Selatan).

2.2.1.3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita menunjukkan rata-rata tingkat pendapatan

setiap penduduk dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Sejalan

dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, pendapatan perkapita

masyarakat juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.13

Pendapatan Perkapita Tanpa Migas

Tahun Harga Berlaku (Rupiah)

Pertumbuhan atas dasar Harga

berlaku (%)

Harga Konstan (Rupiah)

Pertumbuhan atas dasar Harga

Konstan (%)

2007 7.463.364,77 12,81 4.375.341,51 3,90

2008 8.448.162,23 13,20 4.570.667,34 4,46

2009 9.290.090,47 9,97 4.775.136,00 4,47

2010 10.266.250,18 10,48 5.003.992,94 4,79

2011* 11.322.314,80 10,29 5.245.709,13 4,83

Rata2 9.358.036,49 11,35 4.794.169,38 4,49

Ket : * Angka sementara

Sumber: Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012

Selama 2007-2011, pendapatan perkapita tanpa migas baik

menurut harga berlaku maupun harga konstan meningkat. Secara umum,

peningkatan ini mengindikasikan kesejahteraan yang semakin meningkat.

2.2.1.4. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini Kabupaten Cilacap selama 2001-2011 berada pada

rentang 0,20-0,32 (kategori ketimpangan relatif rendah). Meskipun tergolong

rendah, kecenderungan angka indeks gini yang meningkat menunjukkan

Tabel 2.14

Perkembangan Rasio Gini dan Ukuran Pemerataan

Menurut Kriteria Bank Dunia Kabupaten Cilacap Tahun 2001-2010

Tahun Indeks Gini Kriteria Bank Dunia

40% I 40% II 20 % III

2001 0,2032 27,43 40,63 31,94

2002 0,2680 25,00 35,90 39,10

2003 0,2381 26,06 38,52 35,42

2004 0,2308 27,40 37,06 35,55

2005 0,2864 23,11 37,54 39,35

2006 0,2629 24,01 39,06 36,92

2007 0,2732 24,06 37,04 38,89

2008 0,2403 25,70 39,00 35,30

2009 0,2706 24,85 38,52 36,63

2010 0,2509 26,01 37,62 36,37

2011 0,3209 21,23 35,66 43,11

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2002-2009

Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Jawa Tengah, berbagai Tahun Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012

Kelemahan Indeks Gini adalah besarnya nilai Indeks Gini tidak

bisa menjelaskan letak ketimpangannya. Untuk mengatasi kelemahan Indeks

Gini, para pakar ekonomi menganjurkan ukuran yang lain untuk melengkapi,

seperti ukuran bank dunia.

Bank Dunia mengkategorikan kesenjangan distribusi pendapatan

menjadi; (1) tinggi, bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah

menerima kurang dari 12 persen bagian pendapatan; (2) sedang, bila 40

persen penduduk berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 17 persen

bagian pendapatan dan (3) rendah, bila 40 persen penduduk berpenghasilan

terendah menerima lebih dari 17 persen bagian pendapatan. Menurut

kategori Bank Dunia, Kabupaten Cilacap tergolong memiliki tingkat

kesenjangan distribusi pendapatan yang rendah karena 40 persen penduduk

yang berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17 persen bagian

pendapatan (sekitar 24-28 persen). Gambar ketimpangan menurut Bank

Dunia ini senada dengan angka Indeks Gini, yaitu; Kabupaten Cilacap

memiliki tingkat ketimpangan yang rendah.

Dalam hal Upah Minimal Kabupaten (UMK) di Kabupaten Cilacap

dibagi dalam tiga wilayah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah

2007 wilayah kota Rp.647.500; timur Rp.560.000 dan barat Rp.555.000.

kemudian pada tahun 2011 baru mencapai: kota Rp.852.000; timur

Rp.747.000 dan barat Rp.720.000.

2.2.1.5. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan pendapatan antar wilayah diukur dengan Indeks

Williamson. Semakin besar nilai Indeks Williamson semakin tinggi

ketimpangan antar wilayah. Sebaliknya, semakin kecil Indeks Williamson

semakin kecil ketimpangan antar wilayah.

Ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Cilacap cukup tinggi.

Nilai Indeks Williamson Kabupaten Cilacap di atas 0,50. Selain tinggi,

ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Cilacap menunjukkan

kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, yang ditunjukkan dengan

meningkatnya indeks Williamson dari 0,58 (2000) menjadi 0,80 (2010).

Ketimpangan antar wilayah yang tinggi di Kabupaten Cilacap

disebabkan oleh ketidakmerataan output perekonomian di semua wilayah

Kabupaten Cilacap. Ketimpangan yang tinggi ini tampaknya disebabkan oleh

tingginya konsentrasi industri migas di wilayah tertentu di Kabupaten

Cilacap. Dengan mengeluarkan sektor migas dalam perhitungan, nilai Indeks

Williamson menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan Indeks

Williamson yang memasukan Sektor Migas. Indeks Williamson yang tidak

memasukkan sektor migas pada tahun 2000 adalah sebesar 0,36. Angka ini

meningkat menjadi 0,57 pada tahun 2010.

Gambar 2.9

2.2.1.6. Inflasi

Secara umum inflasi di Kabupaten Cilacap bergerak sejalan

dengan inflasi Jawa tengah. Pengaruh kebijakan nasional berkaitan dengan

harga (harga BBM) tentu berdampak pada inflasi di daerah. Sebagaimana

tampak pada Gambar 2.11, inflasi yang tinggi pada tahun 2005 dan 2008

disebabkan oleh kebijakan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dampak kenaikan inflasi di Kabupaten Cilacap akibat kebijakan harga BBM

oleh pemerintah pusat pada tahun 2005 dan 2008 nampak lebih tinggi

dibandingkan dampak kenaikan inflasi di Jawa Tengah secara umum.

Sebaliknya pada saat harga BBM diturunkan oleh pemerintah pusat pada

tahun 2009 penurunan inflasi di Cilacap jauh lebih rendah dibandingkan

Jawa Tengah secara umum.

Gambar 2.10

Grafik Inflasi Cilacap dan Jawa Tengah (%)

Gambar 2.11 menggambarkan inflasi di Kabupaten Cilacap

berdasarkan kelompok pengeluaran barang. Naiknya harga BBM pada tahun

2005 dan 2008 secara langsung berimbas pada inflasi kelompok-kelompok

pengeluaran untuk bahan bakar, transportasi, makanan, bahan makanan,

pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya kelompok pengeluaran untuk sandang

nampak tidak terpengaruh oleh kebijakan harga BBM. Namun demikian pada

tahun 2011 ada lonjakan yang tajam pada inflasi untuk kelompok

pengeluaran sandang. Pada tiga tahun terakhir, seluruh kelompok

pengeluaran menunjukkan kecenderungan inflasi yang rendah dan stabil

Sumber: BPS Indek harga konsumen Kabupaten Cilacap, berbagai edisi Gambar 2.11

2.2.2. Fokus Kesejahteraan

2.2.2.1. Pendidikan

Angka melek huruf merupakan indikator pendidikan yang

menunjukkan kemampuan membaca dan menulis penduduk yang berusia 15

tahun ke atas. Tabel 2.15 menunjukkan angka melek huruf mengalami

peningkatan sepanjang periode tahun 2007-2011, dari 90,1 persen (2007)

menjadi 91,48 persen (2011). Hal ini mengindikasikan mayoritas penduduk

berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Cilacap telah menerima dan

mengakses pendidikan dasar.

Tabel 2.15

Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

Angka Melek Huruf (%) 90.10 90.10 90.28 90.28 91.48 Sumber: Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cilacap juga

meningkat selama 2007-2011, yaitu dari 6,6 tahun (2007) menjadi 6,86

tahun (2011). Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk

Kabupaten Cilacap belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.

Tabel 2.16

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 6.6 6.6 6.72 6.85 6.86 Sumber: Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012

Data rata-rata lama sekolah sejalan dengan data pendidikan yang

ditamatkan oleh penduduk. Selama 2007-2011, sekitar 34-39 persen

penduduk berpendidikan terakhir SD/MI dan sekitar 22-29 persen penduduk

tidak tamat SD. Dengan kata lain, sekitar 60 persen penduduk berpendidikan

SD ke bawah. Data ini sekaligus mengindikasikan Kabupaten Cilacap belum

bisa memenuhi program pemerintah wajib belajar sembilan tahun (Wajar

Tabel 2.17

Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011 (%)

Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011

Tidak/Belum Pernah Sekolah 8.33 8.12 7.43 6.06 5.93

Tidak Tamat SD 22.58 29.89 27.49 25.07 25.13

SD/MI 39.42 34.04 33.74 35.49 34.60

SMP/MTS 15.84 15.88 15.42 17.15 18.54

SMA/SMK/MA 11.06 10.12 12.37 11.79 12.71

PT (D1/D2/D3/DIV/S1/S2) 2.77 1.94 3.56 4.44 3.08

Sumber: Statistik Sosial dan Kependudukan Jateng, 2007-2011

Angka Partisipasi Murni (APM) pada tiap tingkat pendidikan di

Kabupaten Cilacap memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Pada tingkat

SD/MI, APM mengalami penurunan dari 96,83 (2007) menjadi 90,85 (2011).

Sebaliknya, APM SMP/MTS dan SMA/SMK/MA berkecenderungan yang

meningkat, masing-masing dari 69.84 (2008) menjadi 72,89 (2011) dan dari

39,66 (2009) menjadi 42,01 (2011). APM perguruan tinggi juga mengalami

peningkatan dari 3,66 (2009) menjadi 4,33 (2010).

Tabel 2.18

Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, dan Perguruan Tinggi Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011

Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011

SD/MI 96.38 97.33 98.03 96.46 90.85

SMP/MTS 72.90 69.84 71.03 69.14 72.89

SMA/SMK/MA 44.81 45.19 39.66 42.99 42.01

PT n.a n.a 3.66 4.33 n.a

Sumber: Indikator Utama Sosial, Politik, dan Keamanan Prov. Jateng 2008-2011 Statistik Kependidikan Prov. Jateng, 2010

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan perkembangan

serupa dengan APM. Tabel 2.19 menunjukkan APK SD/MI menurun dari

111,26 (2007) ke 105,03 (2011). Angka partisipasi kasar perguruan tinggi

juga menurun dari 9,03 (2009) menjadi 8,76 (2010). Sebaliknya, APK

SMP/MTS dan APK SMA/SMK/MA berkecenderungan meningkat. Angka

partisipasi kasar SMP/MTS meningkat dari 79,39 (2007) menjadi 91,13

(2011). Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA meningkat dari 56,69 (2007)

Tabel 2.19

Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, dan Perguruan Tinggi Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011

Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011

SD/MI 111.26 110.22 112.62 112.98 105.03

SMP/MTS 79.39 75.21 78.79 77.87 91.13

SMA/SMK/MA 56.69 60.82 55.07 59.72 60.71

PT n.a n.a 9.03 8.76 n.a

Sumber: Indikator Utama Sosial, Politik, dan Keamanan Prov. Jateng 2008-2011 Statistik Kependidikan Prov. Jateng, 2010

2.2.2.2. Kesehatan

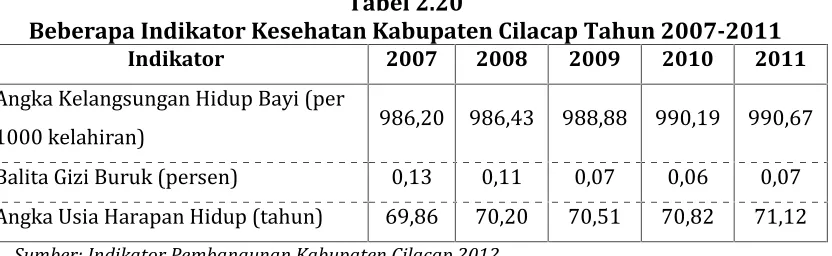

Indikator kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan mencakup

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), persentase balita gizi buruk dan

angka usia harapan hidup. Indikator-indikator kesehatan tersebut disajikan

dalam Tabel 2.20.

Tabel 2.20

Beberapa Indikator Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (per

1000 kelahiran) 986,20 986,43 988,88 990,19 990,67

Balita Gizi Buruk (persen) 0,13 0,11 0,07 0,06 0,07

Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 69,86 70,20 70,51 70,82 71,12 Sumber: Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap 2012

Data tahun 2007-2011 menunjukkan AKHB Kabupaten Cilacap

mengalami peningkatan dari 986.2 (2007) menjadi 990.67 (2011).

Peningkatan AKHB Kabupaten Cilacap menunjukkan meningkatnya jumlah

bayi lahir hidup dalam setiap 1000 kelahiran. Mendukung data AKHB,

persentase balita gizi buruk menurun dari 0,13 persen (2007) menjadi 0,07

persen (2011). Secara umum, meningkatnya AKHB dan menurunnya

persentase balita gizi buruk bisa jadi disebabkan; peningkatan kuantitas dan

kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan

pentingnya kesehatan ibu dan bayi.

Seperti halnya AKHB, Usia Harapan Hidup (UHH) mengalami

peningkatan yaitu; dari 69,86 tahun (2007) menjadi usia 71,12 tahun (2011).

Peningkatan UHH mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup

2.2.2.2.1. Kasus Kematian Bayi

Indikator kasus kematian bayi yang tinggi bukan saja

mengindikasikan buruknya status kesehatan masyarakat, tetapi lebih jauh

mengindikasikan lemahnya beberapa aspek yang saling terkait, antara lain

lemahnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan maternalitas selama

proses kehamilan dan pasca melahirkan serta ketidak-terjangkauan layanan

kesehatan yang memadai oleh masyarakat. Oleh karena itu kasus kematian

bayi merupakan indikator yang sangat sensitif bagi pemerintah daerah

menyangkut layanan kesehatan sekaligus status kesehatan masyarakat.

Gambar 2.13. adalah data kasus kematian bayi Kabupaten/ Kota di Jawa

Tengah tahun 2010 dan 2011 yakni jumlah bayi yang mati dalam satu tahun.

Pada tahun 2010, jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten

Cilacap menempati urutan ke-3 terbanyak dari 35 Kabupaten/ Kota di Jawa

Tengah dengan jumlah kasus sebanyak 285 kasus. Pada tahun 2011 terjadi

penurunan peringkat, menjadi peringkat ke-4 terbanyak. Jumlah kasus

kematian bayi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 juga mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya, menjadi 198 kasus.

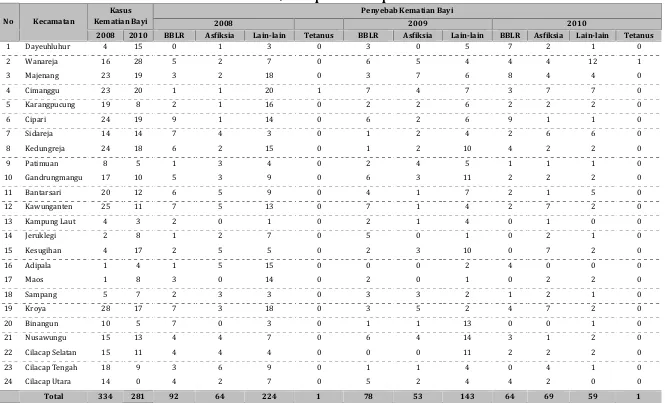

Pada level kecamatan, empat kecamatan dengan kasus kematian

bayi tertinggi pada tahun 2008 adalah Kecamatan Kroya, Kecamatan

Kawunganten, Kecamatan Kedungreja dan Kecamatan Cipari. Pada tahun

2010, empat kecamatan tersebut tidak lagi tergolong dalam empat

kecamatan dengan kasus kematian bayi tertinggi. Sekalipun demikian kasus

kematian bayi pada kecamatan-kecamatan tersebut masih tergolong tinggi.

Pada tahun 2010, tiga kecamatan dengan kasus kematian bayi tertinggi

adalah Kecamatan Wanareja, Kecamatan Cimanggu, dan Kecamatan

Majenang.

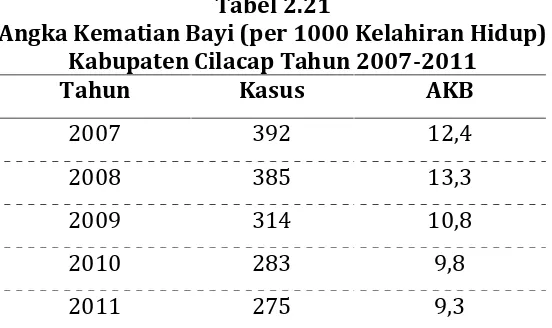

2.2.2.2.2. Angka Kematian Bayi(Infant Mortality Rate)

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya bayi yang mati

sebelum mencapai ulang tahunnya yang pertama per 1.000 kelahiran hidup

pada suatu waktu tertentu. Angka ini menggambarkan tingkat permasalahan

kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi,

program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB), serta

kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Tabel 2.21

Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011

Tahun Kasus AKB

2007 392 12,4

2008 385 13,3

2009 314 10,8

2010 283 9,8

2011 275 9,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap 2011

Sejak tahun 2008 hingga 2011, Angka Kematian Bayi (AKB)

Kabupaten Cilacap terus mengalami penurunan. Pada tahun 2011 AKB

Kabupaten Cilacap sebesar 9,3/1000 kelahiran hidup. Angka tersebut sangat

baik mengingat target MDG s untuk AKB Kabupaten Cilacap adalah sebesar

10/1000 kelahiran hidup. Sekalipun AKB Kabupaten Cilacap telah mendekati

target MDG s, tetap diperlukan adanya perhatian khusus terhadap

pembangunan kesehatan termasuk masalah kematian bayi. Hal tersebut

mengingat kasus kematian bayi Kabupaten Cilacap masih menduduki

peringkat ke-4 tertinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 (sekalipun

membaik dibanding tahun 2010, lihat gambar 2.13).

Penyebab kematian bayi tertinggi (dengan mengabaikan

penyebab lain-lain) pada tahun 2008-2009 adalah Berat Bayi Lahir Rendah

(BBLR). Pada tahun 2008 dan 2009 kasus BBLR tinggi pada Kecamatan Cipari,

Kecamatan Kedungreja, Kecamatan Kroya, dan Kecamatan Kawunganten

(merupakan kecamatan yang sama dengan empat kecamatan dengan kasus

kematian bayi tertinggi). Pada tahun 2010 penyebab kematian bayi tertinggi

(dengan mengabaikan penyebab lain-lain) adalah Asfiksia. Kecamatan

dengan penyebab kematian bayi Asfiksia tertinggi pada tahun 2010 adalah

Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Kroya (7 kasus).

BBLR merupakan bayi dengan usia kehamilan yang belum cukup

38 minggu) tapi berat badan lahirnya lebih kecil yaitu kurang dari 2500 gram.

Dari sisi ibu dalam masa kehamilan, hal ini dapat terjadi karena adanya

penyakit (DM, anemia defisiensi besi, toksemia gravidarum), faktor usia ibu

yang melahirkan dalam usia muda (<20 th), sebab lain (alkohol, merokok,

narkotik kelainan plasenta, infeksi, hipertensi, radiasi lingkungan) dan

keadaan lain yang menyebabkan suplai makanan ke bayi berkurang.

Tingginya kasus BBLR sebagai penyebab kematian bayi mengindikasikan

perlunya perhatian pada gizi ibu hamil dan usia melahirkan ibu.

Asfiksia merupakan kondisi dimana tubuh kehabisan oksigen

karena tidak mampu melakukan pernafasan. Pada bayi, kasus asfiksia berarti

bayi tidak mampu bernafas secara spontan dan teratur pada saat

kelahirannya. Asfiksia sangat terkait dengan gangguan kesehatan ibu hamil,

kelainan tali pusar, atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi

selama atau sesudah persalinan (Asuhan Persalinan Normal, 2007). Hal ini

memiliki makna sangat diperlukannya tenaga penolong persalinan yang

memahami dengan baik faktor-faktor resiko yang berpotensi untuk

menimbulkan Asfiksia dan tindakan pertolongan yang harus segera

Tabel 2.22

Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) dan Penyebab Kematian Bayi Menurut Kecamatan, Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2011

No Kecamatan

Kasus Kematian Bayi

Penyebab Kematian Bayi

2008 2009 2010

2008 2010 BBLR Asfiksia Lain-lain Tetanus BBLR Asfiksia Lain-lain BBLR Asfiksia Lain-lain Tetanus

1 Dayeuhluhur 4 15 0 1 3 0 3 0 5 7 2 1 0

2 Wanareja 16 28 5 2 7 0 6 5 4 4 4 12 1

3 Majenang 23 19 3 2 18 0 3 7 6 8 4 4 0

4 Cimanggu 23 20 1 1 20 1 7 4 7 3 7 7 0

5 Karangpucung 19 8 2 1 16 0 2 2 6 2 2 2 0

6 Cipari 24 19 9 1 14 0 6 2 6 9 1 1 0

7 Sidareja 14 14 7 4 3 0 1 2 4 2 6 6 0

8 Kedungreja 24 18 6 2 15 0 1 2 10 4 2 2 0

9 Patimuan 8 5 1 3 4 0 2 4 5 1 1 1 0

10 Gandrungmangu 17 10 5 3 9 0 6 3 11 2 2 2 0

11 Bantarsari 20 12 6 5 9 0 4 1 7 2 1 5 0

12 Kawunganten 25 11 7 5 13 0 7 1 4 2 7 2 0

13 Kampung Laut 4 3 2 0 1 0 2 1 4 0 1 0 0

14 Jeruklegi 2 8 1 2 7 0 5 0 1 0 2 1 0

15 Kesugihan 4 17 2 5 5 0 2 3 10 0 7 2 0

16 Adipala 1 4 1 5 15 0 0 0 2 4 0 0 0

17 Maos 1 8 3 0 14 0 2 0 1 0 2 2 0

18 Sampang 5 7 2 3 3 0 3 3 2 1 2 1 0

19 Kroya 28 17 7 3 18 0 3 5 2 4 7 2 0

20 Binangun 10 5 7 0 3 0 1 1 13 0 0 1 0

21 Nusawungu 15 13 4 4 7 0 6 4 14 3 1 2 0

22 Cilacap Selatan 15 11 4 4 4 0 0 0 11 2 2 2 0

23 Cilacap Tengah 18 9 3 6 9 0 1 1 4 0 4 1 0

24 Cilacap Utara 14 0 4 2 7 0 5 2 4 4 2 0 0

Total 334 281 92 64 224 1 78 53 143 64 69 59 1

2.2.2.2.3. Kasus Kematian Balita

Selain kematian bayi, kematian balita juga merupakan salah satu

aspek yang sangat penting dalam mendeskripsikan pembangunan manusia

dari sisi kesehatan masyarakatnya. Gambar 2.14 menunjukkan kasus

kematian balita di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011.

Dibandingkan tahun 2010, jumlah kasus kematian balita di Kabupaten

Cilacap mengalami penurunan. Pada tahun 2010 Kabupaten Cilacap

menempati peringkat ke- 7 kasus kematian balita tertinggi di Provinsi Jawa

Tengah dengan jumlah kasus kematian balita 84 jiwa. Pada tahun 2011 kasus

kematian balita turun menjadi 14 kasus. Meskipun demikian, dibandingkan

kabupaten/ kota yang lain di Jawa Tengah, peringkat kasus kematian balita di

Kabupaten Cilacap masih tergolong tinggi, yakni urutan ke-16 dari 35

kabupaten/ kota dengan kasus kematian balita.

2.2.2.2.4. Angka Kematian Balita

Berkaitan dengan Angka Kematian Balita (AKBA), Dinas

kesehatan Kabupaten Cilacap melaporkan pada tahun 2011 angka kematian

balita Kabupaten Cilacap adalah sebesar 10,14 per 1000 kelahiran hidup.

Angka ini menurun dibandingkan tahun tahun 2010 dengan angka kematian

balita sebesar 12,7 per 1000 kelahiran hidup. Target angka kematian balita

tahun 2015 yang ditetapkan dalam MDG s adalah 11,03 11,03 per 1000

kalahiran hidup. Dengan dmikian angka kematian balita di Kabupaten Cilacap

telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.23

Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup) Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011

Tahun AKBA

2007 15,5

2008 14,7

2009 12,7

2010 12,7

2011 10,14

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap 2011

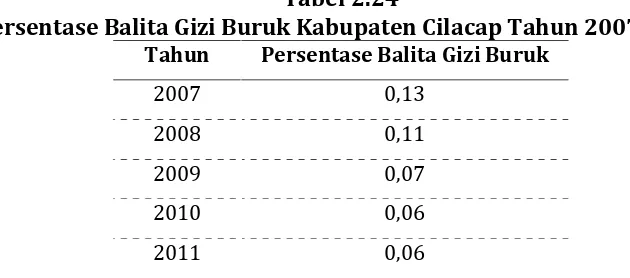

Indikator angka kematian balita memberikan gambaran

ekonomi dan lingkungan anak- anak bertempat tinggal termasuk

pemeliharaan kesehatannya. Oleh karena itu Angka Kematian Balita biasanya

dipakai untuk memberikan gambaran kesulitan ekonomi penduduk.

Angka Kematian Balita juga erat kaitannya dengan pelayanan

dasar kesehatan balita, gizi, serta tingkat pengetahuan ibu mengenai

kesehatan bayi dan balita. Dari jumlah balita yang ada di Kabupaten Cilacap,

sebesar 0,06 persennya masih mengalami gizi buruk. Target angka gizi buruk

tahun 2015 yang ditetapkan dalam MDG s sebesar 1 persen, dengan demikian

sejalan dengan angka kematian balita di Kabupaten Cilacap yang telah

mencapai target MDG s, angka gizi buruk di Kabupaten Cilacap juga sejalan

dengan target MDG s.

Tabel 2.24

Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011

Tahun Persentase Balita Gizi Buruk

2007 0,13

2008 0,11

2009 0,07

2010 0,06

2011 0,06

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap 2011

2.2.2.2.5. Kasus Kematian Ibu

Seberapa besar jumlah kasus kematian ibu menggambarkan

status dan tingkat kesehatan perempuan. Di Indonesia, dalam 1 jam terdapat

2 orang ibu meninggal karena komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas

(Mantra, 2011). Hal tersebut mencerminkan perlunya penanganan kesehatan

yang lebih baik terhadap ibu hamil dan melahirkan.

Kabupaten Cilacap, pada tahun 2010 menduduki peringkat ke-4

tertinggi di Jawa Tengah untuk kasus kematian ibu. Pada tahun 2011, terjadi

sedikit perbaikan jumlah kasus kematian ibu. Kasus kematian ibu menurun

dari 34 kasus di tahun 2010 menjadi 24 kasus di tahun 2011, dan berada

pada peringkat ke-6 di antara Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dengan kasus

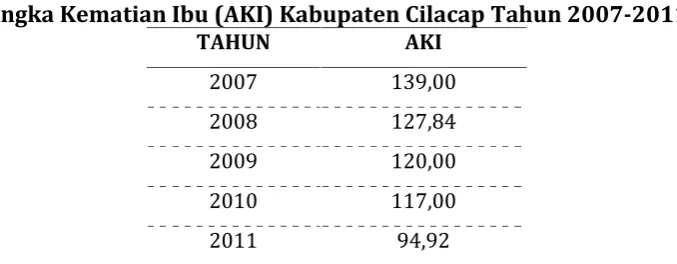

2.2.2.2.6. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu target MDG s

yang pada tingkat nasional masih sulit dicapai. Angka Kematian Ibu

melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Cilacap menunjukkan

penurunan yang sangat besar di tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2011 AKI Kabupaten Cilacap sebesar 95,2 sedangkan target

MDG s untuk AKI adalah 100. Dengan demikian AKI Kabupaten Cilacap sudah

mencapai target MDG s yang telah ditetapkan.

AKI memberikan gambaran risiko yang dihadapi ibu-ibu selama

kehamilan dan melahirkan. Tingkat risiko tersebut sangat dipengaruhi oleh

status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan menjelang

kehamilan dan kelahiran, ketersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan

kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya angka

kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas

pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan termasuk pelayanan prenatal

dan obstetri yang rendah pula.

Tabel 2.25

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011

TAHUN AKI

2007 139,00

2008 127,84

2009 120,00

2010 117,00

2011 94,92

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap

Terdapat 3 faktor yang berpengaruh terhadap proses terjadinya

kematian maternal. Proses yang paling dekat terhadap kejadian kematian

maternal (determinan dekat) yaitu kehamilan itu sendiri dan komplikasi

dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas (komplikasi obstetri).

Kematian ibu nifas memiliki pengertian kematian ibu pada masa

0-40 hari pasca persalinan, biasanya akibat pendarahan. Perdarahan pada

masa nifas dapat disebabkan oleh :

1. Akibat minum ramuan obat atau jamu bersih darah yang tidak aman

untuk ibu baik setelah keguguran maupun setelah melahirkan;

3. Akibat pijat daerah perut ke dukun, dengan tujuan memulihkan posisi

alat kandungan;

4. Gizi buruk dan lemahnya kontraksi rahim selama masa pemulihan.

Selain pada masa nifas, pendarahan memang tercatat sebagi

faktor penyebab kematian ibu terbanyak (dengan mengabaikan penyebab

lain-lain) di Kabupaten Cilacap tahun 2006-2010. Pada saat persalinan,

pendarahan dapat disebabkan oleh beberapa sebab yaitu :

1. Proses persalinan yang tidak aman yang ditolong oleh dukun yang

tidak terlatih;

2. Proses pengguguran kandungan yang disengaja dan tidak aman;

3. Usia ibu terlalu muda yang berusia kurang dari 20 tahun (Ibu

yang hamil usia muda kondisi alat kandungan belum siap

sehingga mudah terjadi perdarahan);

4. Ibu melahirkan pada usia yang terlalu tua/ lebih dari 35 tahun

(Kondisi fisik ibu bila tidak terjaga kesehatannya akan berisiko

terhadap kemungkinan perdarahan);

5. Melahirkan anak dengan jarak terlalu dekat (kurang dari 2 tahun);

6. Terlalu sering melahirkan, misalnya ibu yang melahirkan lebih

dari 3 kali;

7. Kondisi kesehatan ibu akibat penyakit kronis dan anemia (kurang

darah) dan gizi yang buruk;

8. Gangguan pembekuan darah;

9. Gangguan kelemahan kontraksi otot rahim setelah bayi dan tali

pusar/ ari-ari, dan sebagainya.

Terkait dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya

penanganan dan pencegahan pendarahan pada ibu hamil dan melahirkan.

Mengingat pendarahan pada masa kehamilan, saat persalinan maupun masa

nifas merupakan sebab yang multifaktor, perlu dilakukan kegiatan antisipasi

sejak awal mengenai kemungkinan terjadinya pendarahan.

Kegiatan antisipasi pendarahan yang dapat dilakukan oleh

pemerintah diantaranya penyuluhan yang dapat meningkatkan pengetahuan

ibu hamil mengenai tanda-tanda dan bahaya pendarahan pada masa hamil,

wawasan ibu hamil, pemerintah perlu memperhatikan kuantitas dan kualitas

penyediaan sarana prasarana serta tenaga kesehatan yang ada, khususnya

yang terkait langsung dengan kehamilan dan persalinan.

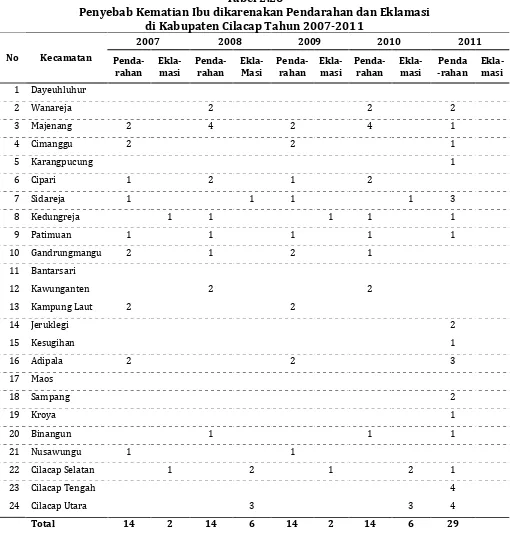

Tabel 2.26

Penyebab Kematian Ibu dikarenakan Pendarahan dan Eklamasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011

No Kecamatan

2007 2008 2009 2010 2011

Penda-10 Gandrungmangu 2 1 2 1

11 Bantarsari

12 Kawunganten 2 2

13 Kampung Laut 2 2

14 Jeruklegi 2

21 Nusawungu 1 1

22 Cilacap Selatan 1 2 1 2 1

23 Cilacap Tengah 4

24 Cilacap Utara 3 3 4

Total 14 2 14 6 14 2 14 6 29

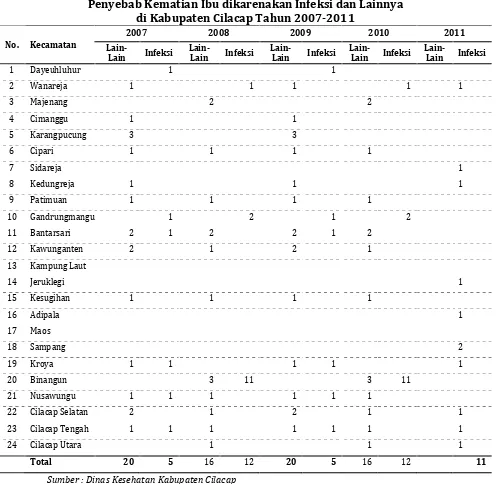

Tabel 2.27

Penyebab Kematian Ibu dikarenakan Infeksi dan Lainnya di Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011

No. Kecamatan

2007 2008 2009 2010 2011

Lain-1 Dayeuhluhur 1 1

2 Wanareja 1 1 1 1 1

3 Majenang 2 2

4 Cimanggu 1 1

5 Karangpucung 3 3

6 Cipari 1 1 1 1

7 Sidareja 1

8 Kedungreja 1 1 1

9 Patimuan 1 1 1 1

10 Gandrungmangu 1 2 1 2

11 Bantarsari 2 1 2 2 1 2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap

2.2.2.2.7. Status Gizi

Gizi merupakan hal yang sangat penting bagi tubuh. Gizi akan

mempengaruhi pertumbuhan tubuh, kesehatan dan kecerdasan seseorang.

Secara tidak langsung seseorang dengan gizi yang buruk berimplikasi pada

tingkat kesejahteraannya. Hal ini disebabkan karena tingkat kesehatan dan

kecerdasan yang kurang baik akibat gizi buruk akan mengakibatkan

produktivitas yang rendah. Oleh karena itu status gizi masyarakat

Secara umum , kondisi balita di Kabupaten Cilacap menunjukkan

kecenderungan stagnan atau menurun. Selama kurun waktu tahun 2008

2011, persentase anak balita yang ditimbang untuk status gizi baik meskipun

berfluktuasi cenderung meningkat dari 93,96% pada tahun 2008 menjadi

96,55% di tahun 2011. Kemudian untuk status gizi lebih juga berfluktuasi

namun berkecenderungan turun dari 1,47% di tahun 2008 menjadi 0,78% di

tahun 2011. Untuk kasus gizi kurang meskipun di tahun 2008 mencapai

4,46% dan pada tahun tahun 2009 turun menjadi 2,5% namun kemudian

selalu naik sehingga pada tahun 2011 mencapai 3,5%. Kemudian untuk

kasus gizi buruk cenderung stagnan mulai dari 0,11% di tahun 2008 menjadi

0,1% di tahun 2011.

Tabel. 2.28

Prosentase Status Gizi Anak Balita yang Ditimbang di Kabupaten Cilacap Tahun 2007-2011

TAHUN BURUK KURANG BAIK LEBIH

2007 n.a n.a n.a n.a

2008 0,11 4,46 93,96 1,47

2009 0,07 2,5 96,36 1,09

2010 0,08 3,09 95,69 1,13

2011 0,1 3,5 96,55 0,78

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap

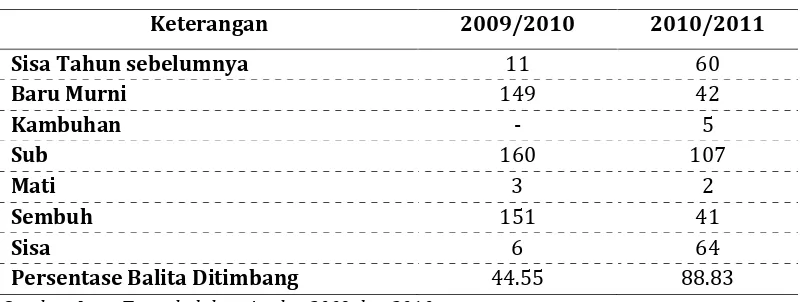

Tabel 2.29

Jumlah Kasus Gizi Buruk

Keterangan 2009/2010 2010/2011

Sisa Tahun sebelumnya 11 60

Baru Murni 149 42

Kambuhan - 5

Sub 160 107

Mati 3 2

Sembuh 151 41

Sisa 6 64

Persentase Balita Ditimbang 44.55 88.83

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, 2009 dan 2010

Sampai dengan tahun 2011, kasus gizi buruk di Kabupaten Cilacap

masih tergolong sangat tinggi. Kabupaten Cilacap menempati urutan ke- 3

tertinggi kasus gizi buruk terbanyak di antara Kabupaten/ Kota di Provinsi