Robi Cahyadi Kurniawan Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan

FISIP Universitas Lampung

ABSTRACT

Public sphere is place of social life for citizens to make interaction one another through priciple of democracy for common interest. It is living room of civil society which state can’t make intervention. On contrary, it can control the existence of state. Public sphere of urban society in reforms era faces minimalization. Collaboration between market, image building supported by technology, as well as various mistic of Indonesia culture has succeded grabing and making our public sphere narrower much more. At several cases, even though, there are still effords to maximize public sphere as reflected by cases of resistence of civil society elements and non government organizations over domination of state and market.

Key Word: public sphere, society, market, state

PENDAHULUAN

Konsep public sphere pada awalnya bermula dari sebuah esai Jurgen Habermas pada tahun 1962 berjudul The Structural

Transformation of The Public Sphere.

Dalam esai tersebut, Habermas melihat perkembangan wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Wilayah itu disebutnya sebagai “public sphere”, yakni semua wilayah yang memungkinkan kehidupan sosial kita untuk membentuk opini publik yang relatif bebas. Ini merupakan sejarah praktek sosial, politik dan budaya yakni praktek pertukaran pandangan yang terbuka dan diskusi mengenai masalah-masalah kepentingan sosial umum. Penekanannya mengenai pembentukan kepekaan (sense of public), sebagai praktik sosial yang melekat secara budaya. Orang-orang yang terlibat di dalam percakapan public sphere adalah orang-orang privat bukan orang dengan kepentingan bisnis atau profesional bukan pula pejabat atau politikus (Heryanto,2007).

Ruang publik yang dipahami Habermas bukanlah prinsip yang abstrak melainkan sebuah konsep yang praktis, tepatnya culturally-embedded social

practice. Habermas mengangkat obrolan di coffe house (Inggris) abad 18, salon

(Prancis) dan tichgesllschaften (Jerman) sebagai ruang publik. Disitulah forum yang ideal tempat berbagai gagasan didiskusikan secara terbuka. Komentar-komentar yang ada dalam berbagai pemberitaan diperdebatkan. Pada akhirnya, opini yang tercipta mampu mengubah berbagai bentuk hubungan dan struktur sosial kemasyarakatan baik di kalangan kaum aristrokrasi maupun lingkungan bisnis pada umumnya. Ruang publik seperti ini menurut Granham, bertujuan membebaskan diri dari pengaruh kekuasaan gereja maupun negara (Heryanto, 2007).

Ruang publik (public sphere),

menurut Habermas (1993), adalah arena yang berada didalam komunitas ekonomi dan negara. Di ruang itu, publik bisa menjalankan diskusi rasional, membentuk opini , serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dari konsep tersebut tersirat adanya pengawasan publik melalui sebuah ruang publik, seperti media massa dan forum diskusi, yang relatif berada diluar jangkauan intervensi pemerintah ataupun penetrasi kepentingan ekonomi pasar. Dalam konteks yang lebih umum dan

sederhana, ruang publik merupakan wilayah yang bebas dari dominasi negara, tempat publik berpartisipasi dalam debat publik berdasarkan prinsip kebersamaan (Hidayat, 2002).

TIPE-TIPE RUANG PUBLIK

Kita dapat memakai hasil analisis Habermas untuk membedakan dua tipe ruang publik politis dalam masyarakat kita (Hardiman, 2008).Tipe pertama-sebut saja "ruang publik autentik"-adalah ruang publik yang terdiri atas proses komunikasi yang diselenggarakan oleh institusi nonformal yang mengorganisasikan dirinya sendiri. Komunikasi di sini terjalin secara horizontal, inklusif, dan diskursif. Para aktor dalam tipe pertama ini berasal dari publik itu sendiri, hidup dari kekuatan mereka sendiri, dan berpartisipasi dalam diseminasi, multiplikasi, dan proteksi ruang publik.

Gerakan mahasiswa yang mendorong reformasi adalah contoh tipe pertama ini. Dalam gerakan inilah kita menyaksikan lahirnya ruang publik politis di negeri kita.Para aktor ruang publik autentik memiliki kepekaan atas bahaya-bahaya yang mengancam hak-hak komunikasi kita sebagai warga negara dan menentang setiap upaya merepresi kelompok-kelompok minoritas dan marjinal. Perkembangan ruang autentik ini akan banyak ditentukan oleh civic courage dan civic friendship yang tumbuh di antara warga negara. Ini tampak, misalnya, dalam keberanian sebuah media menyiarkan, menerbitkan, atau menayangkan berita yang menjadi hak publik untuk mengetahuinya, tetapi menohok kepentingan pemodal ataupun birokrasi: dalam gerakan pemberantasan korupsi misalnya. Multiplikasi aktor ataupun lembaga yang memiliki civic virtues seperti ini merupakan syarat pembentukan ruang publik autentik.

Tipe kedua-"ruang publik tak autentik"–adalah kekuatan pengaruh atas keputusan para pemilih, konsumen, dan klien untuk memobilisasi loyalitas, daya beli, dan perilaku mereka lewat media massa. Berbeda dari yang pertama, para

aktor di sini hanya "memakai" ruang publik yang sudah ada dengan bantuan sumber-sumber dari luar mereka, yakni uang dan kuasa. Partai politik dan asosiasi bisnis dalam masyarakat kita tercakup dalam tipe kedua ini. Ruang publik macam inilah yang dominan di dalam masyarakat yang menjalankan kesehariannya.

AS Hikam (1999:201) memberikan padanan pada ruang publik sebagai wilayah publik (public sphere) yang bisa diartikan wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta menyiarkan penerbitan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Habermas memasukkan dalam wilayah publik ini media massa, sekolah, gedung-gedung, pertemuan umum parlemen dan lain-lain.

Ruang publik menurut Calhoun (2005:4) diartikan sebagai kapasitas/kesanggupan warga negara untuk berkomunikasi dengan satu dengan lainnya berupa pendidikan, wilayah publik secara fisik, mendapatkan akses terhadap informasi yang mereka butuhkan . Terpenting adalah dapat membuat pilihan yang demokratis, persamaan dalam menyelesaikan masalah publik, kebebasan membuat perjanjian/ persetujuan dengan pihak lain, membentuk gerakan-gerakan sosial, terlibat dalam kebijakan publik.

Terminologi ruang publik sebenarnya berbicara tentang seluruh isu-isu tersebut serta hubungan antar isu-isu tersebut. Ruang publik berada pada wilayah (space) komunikasi, rangkaian pembicaraan/ percakapan dan perdebatan banyak orang. Ia juga sebagai ukuran/dimensi penting dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil tanpa ruang publik yang kuat menyebabkan kurangnya kesempatan rakyat berpartisipasi secara kolektif walaupun menyangkut isu-isu kebijakan yang spesifik. Ruang publik juga berfungsi sebagai perantara integrasi sosial, bentuk solidaritas sosial, serta arena debat masyarakat. Rakyat bersatu tidak hanya berdasarkan kesamaan budaya, tetapi disebabkan oleh adanya kesempatan mendiskusikan sebuah isu

dengan sesama mereka ,walaupun ada perbedaan diantara mereka.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah tertulis sebelumnya, penulis mencoba menggabungkan pengertian dari ruang publik sebagai tempat kehidupan sosial warga negara untuk berinterakasi satu sama lain melalui prinsip demokrasi untuk kepentingan bersama. Ruang gerak masyarakat tanpa diintervensi oleh negara bahkan mampu untuk mengawasi

keberadaan negara. Apabila Habermas mencontohkan kafe, salon dan tempat umum sebagai contoh, maka diabad millenium saat ini pengertian ruang publik semakin luas, tidak hanya ’ruang’ dalam arti fisik yang dapat berinteraksi secara langsung. Merambah juga ruang non-fisik, seperti media massa; televisi, radio dan koran, bahkan internet dan handphone telah masuk kedalam pengertian yang baru.

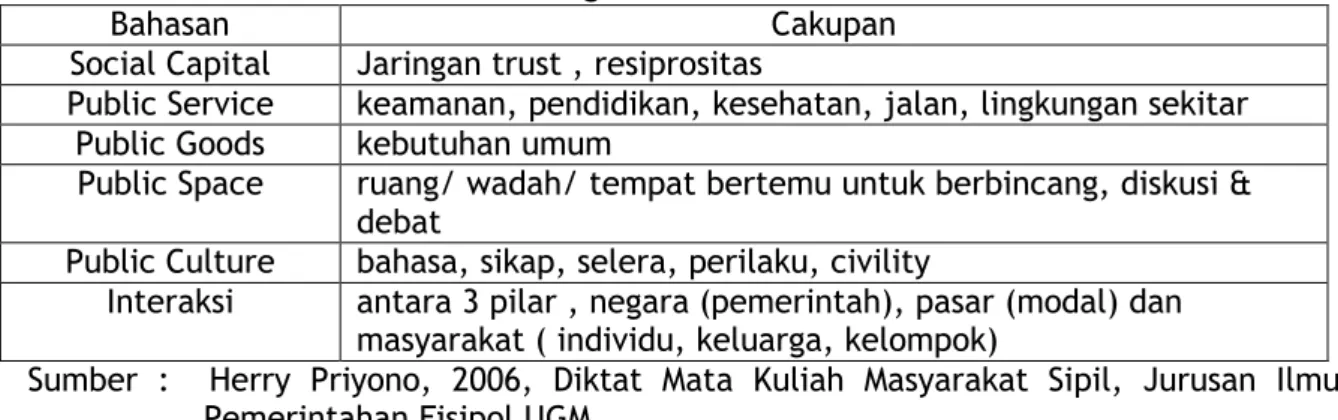

Tabel 1. Keragaman Arti Ranah Publik

Bahasan Cakupan

Social Capital Jaringan trust , resiprositas

Public Service keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan, lingkungan sekitar Public Goods kebutuhan umum

Public Space ruang/ wadah/ tempat bertemu untuk berbincang, diskusi & debat

Public Culture bahasa, sikap, selera, perilaku, civility

Interaksi antara 3 pilar , negara (pemerintah), pasar (modal) dan masyarakat ( individu, keluarga, kelompok)

Sumber : Herry Priyono, 2006, Diktat Mata Kuliah Masyarakat Sipil, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM

RUANG PUBLIK DI INDONESIA

Berbicara tentang ruang publik tidak terlepas dari konsepsi ’tempat atau wadah’ yang dapat diukur dari variabel kualitas/tingkat kepublikan (publicity), yang bertugas menampung berbagai entitas; seperti kelompok, komunitas, persatuan, kumpulan dengan bermacam kepentingan. Fluktualisasi (naik-turun, besar-kecil) ruang publik dipengaruhi oleh sifat lentur (fleksibilitas) dirinya untuk menampung berbagai bentuk kepentingan publik. Semakin besar daya serapnya semakin baik kualitas kepublikan, semakin kecil daya serapnya maka semakin buruk kualitas kepublikan ruang publik itu. Konsep ini kemudian memunculkan bentuk ruang publik maksimal dan ruang publik minimal (Piliang, 2006:1-3).

Pertanyaan yang diajukan penulis pada pendahuluan paper ini, coba penulis urai berdasarkan penelusuran dan pengukuran terhadap ruang publik berbasiskan konsepsi tentang maksimalisasi dan minimalisasi ruang publik. Maksimalisasi dan minimalisasi ruang publik menurut Piliang (2006:1-3) disebut sebagai ruang publik riil (real

public sphere), selanjutnya tingkat

kepublikan yang maksimal dan semakin baik akan mendekati ruang publik yang ideal (ideal public sphere).

Maksimalisasi dan minimalisasi ruang publik sangat ditentukan oleh relasi kuasa dalam sebuah masyarakat. Semakin dominan negara dan pasar maka semakin minimal ruang publik, demikian pula sebaliknya semakin demokratis sebuah masyarakat serta semakin intens sebuah debat publik maka semakin maksimal ruang publik. Adapun strategi yang dipakai untuk meningkatkan derajat kepublikan diantaranya melalui kebijakan publik, re-edukasi public agency dan re-re-edukasi CSO (Civil Society Organization).

Relasi kuasa yang menentukan maksimal dan minimal-nya suatu ruang publik, konsep ruang publik yang diadopsi dari pemikiran barat terlebih dari buah pikir Habermas dipengaruhi oleh cara pandang liberalisme. Terlihat dari variabel yang digunakan yaitu negara , pasar dan masyarakat serta interkoneksi diantara ketiganya. Dominasi negara terhadap masyarakat, dominasi pasar terhadap masyarakat, atau kolaborasi keduanya yang melemahkan masyarakat ternyata

melemahkan ruang publik kita. Penulis mencoba mencontohkan keadaan masyarakat kita setelah kenaikan harga BBM bulan Mei silam. Negara dengan berbagai alasan telah mengorbankan rakyat, dan juga didukung oleh pasar. Respon pasar dengan menaikkan harga barang dan jasa, sehingga semakin sulit bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dilain pihak memang ada posisi-posisi tertentu dimana masyarakat lebih dominan dari negara dan pasar. Kasus Aceh dan Papua dengan kekhususannya (otonomi) sebagai sebuah gambaran kemenangan civil society dengan ruang publiknya, munculnya kebijakan perda syariah dan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai keinginan rakyat telah menekan negara. Munculnya kebijakan-kebijakan publik yang berorientasi kepada rakyat (walau persentasenya kecil) telah menunjukkan maksimalisasi ruang publik pada ranah tertentu. Misal, undang-undang tentang kebebasan pers, revisi Undang-Undang Nomer 32 Tentang Pemerintahan Daerah yang memperbolehkan calon perseorangan.

Reedukasi public agency, sebagai strategi lain dapat digunakan. Penulis berpandangan bahwa agen-agen publik dapat diberdayakan melalui pendidikan-pendidikan khususnya dalam bidang politik untuk meningkatkan kepekaan serta daya kritis mereka terhadap fenomena negara, pasar dan masyarakat. Bila dapat dicontohkan misalnya adalah dalam bidang partisipasi, sikap kritis pada kebijakan publik serta pemecahan masalah publik secara bersama-sama.

Reedukasi CSO, dalam hal ini LSM dan NGO di Indonesia diperlukan untuk lebih meningkatkan daya tawar publik teradap negara. Bentuk asosiasi atau organisasi resmi seperti LSM/NGO dan Ornop terbukti lebih efektif dalam rangka perlawanan rakyat terhadap negara dan pasar. Kemenangan masyarakat Meratus1 terhadap negara dan kerakusan pasar,

1 Disampaikan Maulidya Widiarti dalam presentase makalah’ Aliansi Meratus, refleksi menyelamatkan Lingkungan’sesiperkuliahan SeminarCivilSociety, 4 April 2008.

untuk melindungi hutan lindung-nya sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan di provinsi Kalimantan Selatan. Kolaborasi berbagai LSM dan masyarakat ini telah menggagalkan sebuah kebijakan publik (perda provinsi). Peningkatan kapasitas dan bobot LSM menurut pendapat penulis hendaknya lebih dikuatkan pada sisi hukum dan pendalaman proses kebijakan publik. Disamping memperkuat basis keilmuan serta pengalaman para penggiat LSM, serta banyak berguru pada pengalaman berbagai kasus yang melibatkan negara dan pasar.

Dilain pihak seperti yang diteliti oleh Yumiko Sakai2, keberadaan NGO/ LSM di Indonesia memang menjadi lebih baik dimasa reformasi, bila dibandingkan hubungan antar keduanya dimasa Suharto dan Sukarno. Sakai berpendapat NGO di Indonesia lebih fleksibel dalam pengertian area aktivitas, kebiasaan berhadapan dengan pemerintah dan periode pekerjaan. Dibandingkan dengan tidak konsistennya pemerintah melakukan kontrol terhadap keberadaan NGO. Penjelasan Sakai ini penulis anggap sebagai salah satu poin untuk menjelaskan keberadaan LSM yang dipandang oleh pemerintah sebagai alat untuk tujuan politik dan ekonomi aktor didalamnya.

Menjelaskan kondisi ruang publik di Indonesia pasca reformasi dapat kita bedah dengan indikator dari variabel besar ruang publik maksimal, penyebab dan faktor yang mendukungnya. Maksimalisasi ruang publik dipengaruhi oleh :a). Ranah (tempat) untuk mewadahi / menampung ekspresi kepentingan publik; b). Ekosistem yang memberi ruang untuk tumbuhnya keberadaban (modal sosial, model ekonomi, pembangunan politik) dari masyarakat; c). Keberadaban publik yang akan mendorong penguatan demokrasi; d). Kondisi ruang publik yang mampu menampung dan menciptakan kesepakatan tentang kepentingan publik.

Faktor tempat, ekosistem, keberadaban publik dan kondisi ruang

2

Yumiko Sakai, dalam The State & NGOs Perspective from Asia, Edited by Shinichi Shigetomi ISEAS Singapore,2002. hal 162-173.

publik akan menciptakan ruang publik yang maksimal. Sinergi antar individu dalam masyarakat serta penciptaan suasana yang mendukung kualitas kepublikan (publicity) mutlak diperlukan untuk mengikis sikap apatis dan kondisi yang menyebabkan turunnya kualitas uang publik. Atmosfer kampus dengan diskusi-diskusi tentang fenomena aktual, hendaknya dapat ditularkan pada masyarakat sekitar. Pemahaman masyarakat tentang politik

dan kebijakan publik dapat disosialisasikan oleh organisasi sosial atau individu yang mengerti, karena disisi lain negara seolah tidak terlalu peduli tentang hal tersebut. Di lain pihak terdapat minimalisme ruang publik, yang kemudian penulis beri istilah ’patologi ruang publik, akan berdampak semakin sempit dan menurunnya kualitas ruang publik tersebut. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

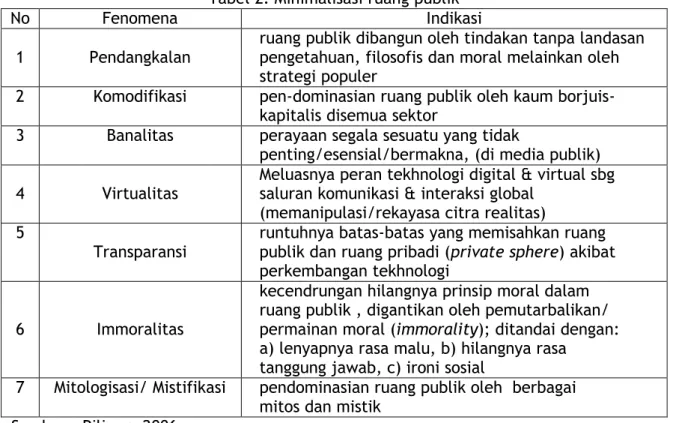

Tabel 2. Minimalisasi ruang publik

No Fenomena Indikasi

1 Pendangkalan ruang publik dibangun oleh tindakan tanpa landasanpengetahuan, filosofis dan moral melainkan oleh strategi populer

2 Komodifikasi pen-dominasian ruang publik oleh kaum borjuis-kapitalis disemua sektor

3 Banalitas perayaan segala sesuatu yang tidak

penting/esensial/bermakna, (di media publik) 4 Virtualitas Meluasnya peran tekhnologi digital & virtual sbgsaluran komunikasi & interaksi global

(memanipulasi/rekayasa citra realitas) 5

Transparansi

runtuhnya batas-batas yang memisahkan ruang publik dan ruang pribadi (private sphere) akibat perkembangan tekhnologi

6 Immoralitas

kecendrungan hilangnya prinsip moral dalam ruang publik , digantikan oleh pemutarbalikan/ permainan moral (immorality); ditandai dengan: a) lenyapnya rasa malu, b) hilangnya rasa

tanggung jawab, c) ironi sosial

7 Mitologisasi/ Mistifikasi pendominasian ruang publik oleh berbagai mitos dan mistik

Sumber : Piliang, 2006

Ketujuh fenomena diatas sudah mulai kita rasakan dalam kehidupan keseharian kita. Pengaruh globalisasi dan pasar bebas telah membuat frame berfikir kita hanya menikmati sesuatu dan berusaha mendapatkan sesuatu yang sedang menjadi trend. Peran pasar vital dalam membentuk kondisi kognitif seperti ini. Dilain pihak kemajuan teknologi sudah mulai mempengaruhi pola hidup kita, maraknya berbagai program ditelevisi,

game di komputer, pemakaian handphone, chatting dan surving di internet semakin

menjauhkan kita pada dunia nyata. Remaja dan angkatan usia produktif lebih banyak menghabiskan waktunya dalam kesenangan duniawi ini, yang cenderung hedonis, dan bersikap apatis terhadap

permasalahan-permasalahan publik. Kolaborasi pasar, penciptaan image

didukung oleh tekhnologi dan berbagai mistik yang masih kuat dalam budaya Indonesia telah berhasil setidaknya merebut dan mempersempit ruang publik kita. Berkurangnya ruang-ruang pertemuan dan diskusi tentang publik, dari level keluarga, RT, RW dan kelurahan akibat kesibukan individu, selain apatisme juga ikut berperan.

PENUTUP

Mengukur Tingkat Kepublikan Civil

Society Pasca Reformasi memang

diperlukan kesabaran dan penelitian yang mendalam, karena banyak faktor dan kasus yang mesti dilihat dan dipelajari. Setidaknya yang coba penulis uraikan adalah ternyata ada kecendrungan di era reformasi ini terjadi minimalisasi ruang publik di dalam masyarakat perkotaan. Indikasi ini didukung oleh pembentukan citra oleh pasar, yang ditunjang oleh kemajuan tekhnologi yang menyebabkab apatisme sikap masyarakat. Tetapi kondisi ini dapat berubah jika masyarakat dihadapkan oleh permasalahan besar yang mencakup kebutuhan hidup mereka, misal isu kenaikan harga BBM. Walaupun isu ini hanya di perjuangkan oleh sebagian mahasiswa dan rakyat kecil yang nyata terkena dampaknya. Kaum borjuis (dalam andangan Marx) dan kaya yang ada di negeri ini ternyata tak terpengaruh dengan isu ini.

Pada level yang lain, misalnya pada wilayah pedesaan , mistifikasi masih relevan untuk membungkam kepekaan publik terhadap isu-isu bersama. Penyebabnya mungkin adalah patron-klien dan feodalisme yang kendal karena kolonialisme yang lama berlangsung. Pemujaan terhadap tokoh-tokoh tertentu dengan bumbu-bumbu mistik, telah menyebabkan kondisi kognitif publik tereliminir untuk berfikir kritis. Walaupun demikian, masih ada beberapa kasus pada beberapa tempat yang mengindikasikan adanya maksimalisasi ruang publik. Masyarakat berpartisipasi, aktif berdiskusi dan memperjuangkan hak mereka. Kasus-kasus perlawanan masyarakat dan LSM terhadap dominasi negara dan pasar dapat dijadikan contoh.

DAFTAR PUSTAKA

AAGN Ari Dwipayana & Nanang Indra Kurniawan, Perkuliahan Seminar Politik Indonesia Kontemporer (Civil

Society), program S2 Ilmu Politik, sesi

tgl 14 & 21 Maret 2008

Chandhoke, Neera (1995) The State and

Civil Society, Exploration in Political Theory (New Delhi; Sage Publication

India Pvt. Ltd,) terjemahan : Yuliana, ISTAWA Jogja

Cohen, Jean L & Andrew Arato (1992),

Civil Society & Political Theory,

Massachussets, MIT Press

Culla, Adi Suryadi (2006) Rekonstruksi Civil

Society LP3ES

Diamond, Larry (2003) Developing

Democracy toward consolidation.

Yogyakarta: IRE Press

Diktat Mata Kuliah Masyarakat Sipil, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM

Gellner, Ernest (1995) Membangun masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan, terjemahan Ilyas Hasan

Bandung , Mizan

Hadiwinata, Bob Sugeng (2005) Civil

Society, Pembangun dan Perusak

Demokrasi, Jurnal Isipol UGM, volume

9 No 1

Hidayat, Dedy Nur (2002) ‘Publik Sphere

dan Hak Memperoleh Informasi’dalam

Forum Inovasi, Vol. II, Maret-Mei 2002, Jakarta

Hikam, Muhammad AS (1999) Demokrasi dan Civil Society, LP3ES, Jakarta Piliang, Yasraf Amir (2006) Minimalisme

Ruang Publik dalam buku Republik

Tanpa Ruang Publik, RE Press, Yogyakarta

Shigetomi, Shinichi (2002) The State &

NGOs Perspective from Asia, ISEAS

Singapore

Widiarti, Widya (2008) Makalah’ Aliansi

Meratus, refleksi menyelamatkan

Lingkungan’ sesi perkuliahan Seminar Civil Society, 4 April 2008