PENINGKATAN KAPASITAS BAITUL MAAL WAT TAMWIL

(BMT)

DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DI PERKOTAN

(Studi Kasus pada BMT Nurul Ummah di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung)

NIA SURTIKANTI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa kajian pemberdayaan masyarakat Peningkatan Kapasitas Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (Kasus pada BMT Nurul Ummah Kelurahan di Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung) adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir kajian ini.

Bogor, 6 Maret 2008

Nia Surtikanti

PENINGKATAN KAPASITAS BAITUL MAAL WAT TAMWIL

(BMT)

DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DI PERKOTAN

(Studi Kasus pada BMT Nurul Ummah di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung)

NIA SURTIKANTI

Tugas Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada

Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2008

ABSTRACT

NIA SURTIKANTI. Increasing Baitul Maal wat Tamwil capacity to overcome poverty in the city (A case at BMT Nurul Ummah at Sekeloa Village Coblong District Bandung City). Under direction of Dra. WINATI WIGNA, MDS and DR. MARJUKI MSc.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is the institution of public economy which has an Islamic characteristic. In its activities BMT has two main activities: economic activities and social activities. In economic activities, BMT gives loans to its customers, gives guidance to improve its customers, and gives efforts in business to customers. Meanwhile in social activities, BMT gives service to collect and distribute ZIS to and from public and its customers. The two activities are potential in overcoming poverty.

In Bandung City, where the poor and informal sector business are high, BMT has not capable yet to run its activities (based on research). In Baituttamwil activities, BMT has not capable yet to increase capital, to increase customers business, to build network with other stakeholders and to get full efforts from its customers.. In Baitul Maal activities, BMT has not capable yet to become an institution that collect and distribute ZIS from and to its customers and its public.

In its out put, BMT has not capable yet to reach its goal optimally; to make sure of resources and fund resources from public efficiently, and compared to the former year BMT has not showed yet as an independent institution to improve the welfare of its customers and the poors.

The efforts to improve BMT capacity has been done together by the participation of customers, BMT’staffs and other stakeholders from the local community, using the focus group discussion (FGD) technique. It is initiated by identification of the problems and potential that BMT has. The result of FGD techniques are: an agreement in solving and activities plan to improving BMT capacity, which cover: training for BMT ‘staffs to improve their skill, performance and attitude. To improve the capability of BMT’customers in increasing their business the BMT’staffs come directly to their customers itself. To effort the operational activities of BMT, there is an agreement to create volunteers to help BMT runs it activities, both in Baituttamwil and Baitul Maal as well.

RINGKASAN

NIA SURTIKANTI, Peningkatan Kapasitas Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (Kasus pada BMT Nurul Ummah di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung) Dibimbing oleh Dra.WINATI WIGNA, MDS dan DR.MARJUKI MSc.

Kemiskinan di perkotaan adalah suatu fenomena sosial yang disebabkan karena ketidak berdayaan masyarakat di dalam mengakses sumberdaya lokal yang semakin lama semakin terbatas, keterbatasan sumberdaya lokal di perkotaan banyak disebabkan karena faktor urbanisasi. Dengan adanya ketidak berdayaan itulah perlu adanya suatu upaya peningkatan keberdayaan pada masyarakat agar masyarakat mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien sehingga mereka mampu mangatasi masalah kemiskinannya secara lebih mandiri. Pemberdayaan (empowerment) masyarakat merupakan strategi pembangunan yang berpusat pada kepentingan dan kebutuhan rakyat (people centered development) yang arahnya menuju kemandirian masyarakat, upaya peningkatan keberdayaan masyarakat yang efektif adalah melalui kelembagaan masyarakat itu sendiri. Salah satu faktor penyebab munculnya masalah kemiskinan adalah karena masalah ekonomi, dengan demikian, kelembagaan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi adalah kelembagaan ekonomi masyarakat.

Salah satu kelembagaan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), BMT merupakan kelembagaan masyarakat yang memiliki dua lembaga yaitu lembaga ekonomi (Baituttamwil) dan lembaga sosial (Baitul Maal). Dalam lembaga ekonomi (Baituttamwil), BMT memberikan pelayanan simpanan dan bantuan pinjaman modal usaha kepada nasabah dengan sistem bagi hasil, memberikan pembinaan pengembangan usaha dan menyediakan sarana usaha produktif bagi nasabah. Sementara dalam kegiatan lembaga sosial (Baitul Maal), BMT melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran ZIS baik dari nasabah maupun dari masyarakat lainnya. Dana ZIS ini selain dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat miskin seperti kebutuhan pangan, biaya kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, juga dapat dimanfaatkan untuk modal usaha produktif masyarakat miskin tersebut dengan tanpa jaminan atau persyaratan apapun serta tanpa bagi hasil.

Di Kota Bandung terdapat 23 BMT, salah satunya adalah BMT Nurul Ummah di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung. BMT Nurul Ummah saat ini masih cukup eksis walaupun memiliki berbagai permasalahan seperti: cukup tingginya tingkat kemacetan pengembalian pinjaman dari nasabah yang disebabkan karena usaha nasabah tersebut tidak berkembang serta terhenti dan adanya kondisi modal yang semakin berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pinjaman nasabah secara optimal.. Dengan kondisi demikian BMT Nurul Ummah saat ini sangat tergantung pada bantuan modal, baik pinjaman maupun hibah dari pihak luar.

Faktor yang menyebabkan BMT Nurul Ummah mengalami hal ketergantungan pada modal usaha dari luar adalah karena BMT belum mampu memanfaatkan sumberdaya masyarakat secara optimal, sementara kalau dilihat

dari peta sosial masyarakatnya (social mapping), Kelurahan Sekeloa dimana lokasi kerja BMT berada memiliki banyak potensi yang dapat menunjang seperti: adanya fasilitas pendidikan yang menjadi sarana ekonomi bagi pelaku usaha sektor informal, lokasi Kelurahan Sekeloa yang strategis memberi kemudahan masyarakat untuk menjangkau sumber-sumber ekonomi lainnya, adanya kepatuhan masyarakat dalam menyalurkan ZIS nya, cukup tingginya kepedulian sosial para tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal terhadap masalah kemiskinan dan cukup tingginya kepatuhan masyarakat terhadap tokoh-tokoh masyarakat tersebut dapat menjadi modal sosial BMT dalam menjangkau sumberdaya dan sumberdana masyarakat.

Kurangnya kemampuan BMT dalam memanfaatkan sumberdaya dan sumberdana masyarakat tersebut disebabkan karena kurangnya dukungan dan partisipasi aktif baik dari stakeholders terkait maupun dari nasabah. Penyebab tidak adanya partisipasi tersebut adalah kurangnya kemampuan pengurus dalam melakukan sosialisasi maupun pendekatan terhadap nasabah maupun stakeholders terkait.

Selain belum mampunya BMT menyediakan modal usaha bagi nasabah secara optimal, belum mampunya BMT menjalin kerjasama dengan stakeholders dan nasabah, BMT juga belum mampu memfungsikan Baitul Maal sehingga sampai saat ini BMT belum dapat melakukan penghimpunan dan penyaluran ZIS nasabah maupun dari masyarakat lainnya melalui lembaga sosial tersebut. Dengan adanya masalah-masalah tersebut BMT belum mampu mencapai tujuannya dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Sekeloa.

Adanya potensi yang dimiliki produk-produk BMT untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan, dan adanya fakta belum mampunya BMT menjadi sarana peningkatan keberdayaan nasabah dan masyarakat di lingkungan sosialnya, dengan demikian perlu adanya suatu upaya yang mengarah pada peningkatan kapasitas.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas BMT dilakukan secara partisipatif dengan nasabah, pengurus BMT dan stakeholders terkait dalam suatu forum diskusi kelompok terfokus (FGD) di mana dalam kegiatan diskusi terfokus tersebut berdasarkan masalah dan potensi yang dimiliki BMT, semua yang hadir diminta pendapat dan pandangannya tentang bagaimana upaya meningkatkan kapasitas BMT. Setelah diperoleh kesepakatan mengenai masalah BMT, alternatif pemecahan masalah yang disepakati bersama adalah meningkatkan kemampuan pengurus BMT, melakukan pemupukan modal dengan memanfaatkan sumberdaya masyarakat yang ada secara lebih optimal, meningkatkan kemampuan usaha nasabah, menjalin kerjasama dengan stakeholders terkait dan penggalian sumberdana masyarakat/nasabah untuk penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari dana ZIS.

Setelah mendapat kesepakatan dari alternatif pemecahan masalah, secara partisipatif menyusun rencana program peningkatan kapasitas BMT dengan startegi yang disepakati yaitu penguatan kemampuan kelembagaan BMT yang meliputi kemampuan melakukan sosialisasi, kemampuan berinteraksi dengan masyarakat, kemampuan mengembangkan usaha nasabah dan kemampuan menghimpun dan menyalurkan ZIS. Sementara penguatan kemampuan pada usaha nasabah meliputi pelatihan peningkatan kemampuan pengembangan usaha nasabah dengan sistem jemput bola. Untuk meningkatkan kemandirian dan

keswadayaan lembaga dan pengembangan serta penguatan dana ZIS meliputi peningkatan pemupukan modal, peningkatan kerjasama dengan stakeholders terkait dan meningkatkan pemanfaatan sumberdaya masyarakat.

Untuk membantu kegiatan BMT, disepakati untuk membentuk kader yang fungsinya dan tugasnya adalah membantu kegiatan BMT dan memfasilitasi hubungan BMT baik dengan nasabah maupun dengan stakeholders terkait dalam kegiatan Baituttamwil dan Baitul Maal. Untuk membentuk kader tersebut dilakukan bersama-sama dengan RT/RW setempat sifatnya tidak terikat, kompensasi bagi kader berdasarkan prosentasi pemasukan kader tersebut pada BMT dari nasabah baik peminjam maupun penabung.

Manfaat dari kerjasama dengan kader tersebut bagi kelangsungan BMT adalah: terwujudnya kepedulian sosial dan partisipasi dari masyarakat/nasabah, terjalinnya koordinasi dengan unsur-unsur masyarakat dan stakeholders terkait baik formal maupun informal, meningkatnya pemupukan modal usaha BMT dan dapat termanfaatkannya sumberdana dan sumberdaya masyarakat secara lebih optimal.

Implikasi kebijakan dari hasil kesepakatan rencana program tersebut adalah: melaksanakan pelatihan bagi pengurus yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan penguasaan (performance), keahlian (skill) dan sikap (attitude) yang diselenggarakan ABSINDO (Asosiasi BMT Seluruh Indonesia) yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi meliputi: pelatihan teknik hubungan masyarakat (Human Relation Training), pelatihan teknik pemasaran (Marketing Training), pelatihan komunikasi masyarakat (Human Communication Training), pelatihan teknik dan administrasi pengelolaan ZIS dan pelatihan manajemen sumberdaya anusia (Human Resource Management). Membentuk kader BMT dan melakukan pelatihan pada kader tesebut, menjalin kerjasama dengan stakeholders komunitas lokal sebagai bentuk integrasi dari kelembagaan BMT. Untuk lebih mengarahkan kapasitas BMT kearah yang lebih makro, implikasi kebijakan ditujukan kepada stakeholders antar komunitas dengan tujuan agar dapat menjalin jejaring kolaboratif dalam suatu pertalian (linkage) seperti dengan Bank Syariah, Perguruan Tinggi, Pengusaha dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, kerjasama dengan stakeholders tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sementara Pemerintah Kota Bandung memfasilitasi kerjasama tersebut dengan memberikan kebijakan-kebijakan pengintegrasian sehingga stakeholders yang melaksanakan kerjasama dengan BMT memperoleh legitimasi, hal ini memberi peluang bagi stakeholders untuk dapat menyalurkan aspirasinya dan bahkan dapat memberikan kontribusinya dalam kegiatan jejaring kolaboratif tersebut. Selain memberikan fasilitas, pemerintah Kota Bandung juga dapat mensinergikan kegiatan BMT dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah direncanakan. Selain itu fasilitasi juga dapat diberikan pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan BMT yang bersumber dari bantuan-bantuan dunia dan lembaga-lembaga donor lainnya.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2008

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

2.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPBJudul Tesis : Peningkatan Kapasitas Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (Studi Kasus pada BMT Nurul Ummah di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong

Kota Bandung) Nama : Nia Surtikanti NRP : I.354060175

Disetujui Komisi Pembimbing

Dra. Winati Wigna, MDS Dr..Marjuki, MSc.

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Magister

Profesional Pengembangan Masyarakat Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr.Ir.Djuara P.Lubis, MS Prof.Dr.Ir.H.Khairil A. Notodiputro, MS

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kajian dengan judul PENINGKATAN KAPASITAS BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN. (Studi Kasus pada BMT Nurul Ummah di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung).

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dra. Winati Wigna MDS dan Bapak DR. Marjuki MSc. selaku pembimbing atas bimbingan dan perhatiannya yang tulus kepada penulis. Begitu juga penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Ir.Fredian Tonny Nasdian MS selaku penguji luar komisi yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan kajian. Disamping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Nono Durachman beserta seluruh staf Kelurahan Sekeloa, Ibu Rita beserta staf BMT Nurul Ummah, Ibu Endah selaku pengurus ABSINDO Kota Bandung dan Bapak Kurnadi, SH. M.Si Ka sie Penataran dan Penyuluhan Dinas Koperasi Kota Bandung yang telah banyak memberikan masukan dan informasi selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tuaku, adik-adikku, suamiku dan anak-anakku tercinta atas do’a, dukungan dan kasih sayangnya. Kata terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan di STKS Bandung dan rekan-rekan MPM 2006 serta semua fihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan dan kebersamaannya.

Semoga kajian ini bermanfaat

Bogor, Maret 2008

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandung pada tanggal 17 Agustus 1965 dari pasangan Bapak Hidayat Wangsadiredja dan Ibu Hj. Yenny Sofiah. Penulis merupakan putri pertama dari enam bersaudara.

Masa pendidikan SD, SMP dan SMA dijalani di Bandung Jawa Barat. Pada tahun 2002 penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) Bandung jurusan Manajemen Sumberdaya Manusia. Tahun 2006 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Program Magister Profesional Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB).

Sejak tahun 1985 penulis menjadi seorang pegawai negeri sipil pada instansi Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mana sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2005 penulis menjabat sebagai Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Tahun 2005 sampai sekarang penulis bertugas pada Pemerintah Kota Bandung di Kecamatan Coblong.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL……… xi

DAFTAR GAMBAR ………..xii

DAFTAR LAMPIRAN ……….xiii

PENDAHULUAN Latar Belakang ………. 1

Perumusan Masalah Kajian ……….. 7

Tujuan Kajian ………... 7

Kegunaan Kajian ……….. 8

PENDEKATAN TEORITIS Teori dan Konsep ………. 9

Kemiskinan dan Penanggulangannya ……….. 9

Karakteristik Penduduk Perkotaan ……….. 11

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat ….. 16

Peningkatan Kinerja Kelembagaan ……….. 21

Pengembangan Jejaring Sosial dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ……… 23

BMT sebagai Contoh Kelembagaan Ekonomi Masyarakat ……. 24

Kerangka Pemikiran ………... 30

METODOLOGI Strategi Kajian ……… 37

Lokasi dan Waktu Kajian ………... 37

Penentuan Kasus Kajian ……….. 38

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis data ………. 41

Pengolahan Data dan Analisis Data ……… 43

Penyusunan Program ……….. 43

KEBERADAAN BMT NURUL UMMAH DALAM PETA SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN SEKELOA Kondisi Geografis dan Administratif ………. 45

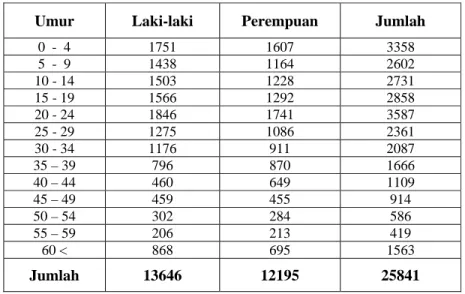

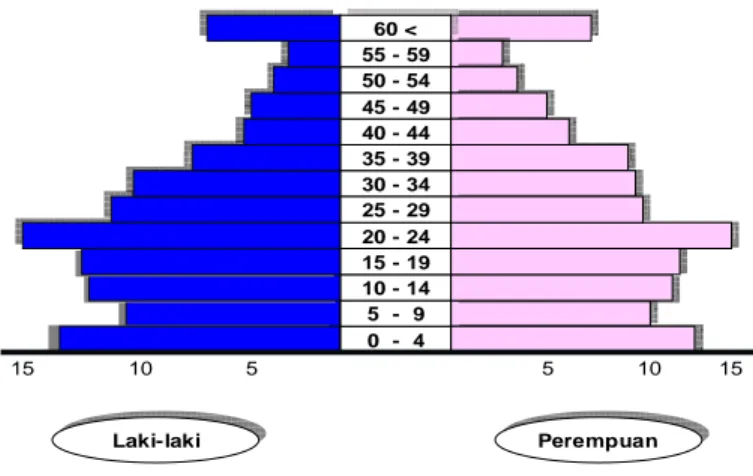

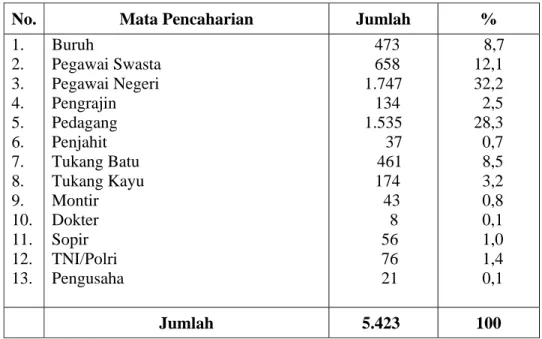

Kondisi Kependudukan dan Ekonomi ……… 47

Karakteristik Masyarakat Perkotaan pada Penduduk….……… 50

Pelapisan Sosial dan Kepemimpinan Dalam Masyarakat.………. 52

Kelembagaan dan Organisasi ………. 53

Kondisi Keagamaan ……… 54

Masalah Sosial ……… 55

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SEKELOA KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG Deskripsi kegiatan ……….. 59

Kegiatan Modal Bergulir PDM-DKE ……… 59

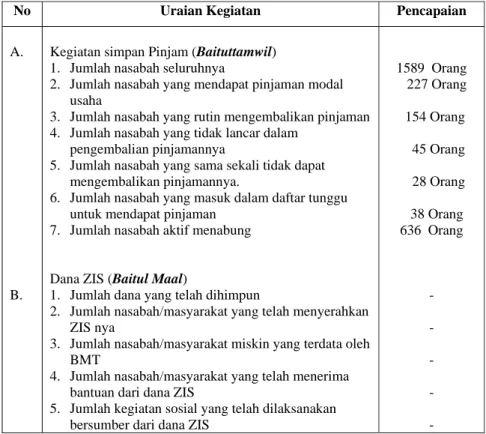

Kegiatan BMT Nurul Ummah ………... 64

Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dalam Kegiatan Pengembangan Masyarakat ……… 67

ANALISIS KAPASITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) NURUL UMMAH Kapasitas Keragaan BMT …... ……… 72

Kemampuan Nasabah ……… 72

Kemampuan Kelembagaan ……… 76

Kinerja BMT dalam Pengembangan Masyarakat ………. 86

Pencapaian Tujuan Pokok ………. 87

Efisisensi Pemanfaatan Sumberdaya ………. 88

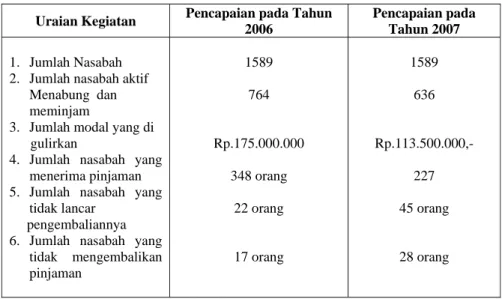

Perkembangan Pencapaian Tujuan ……… 90

Karakteristik Masyarakat Perkotaan dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kelembagaan BMT ………... 91

Karakteristik Masyarakat Perkotaan yang Diadopsi Nasabah BMT ………... 91

Karakteristik Masyarakat Perkotaan yang Diadopsi Pengurus BMT ……….. 93

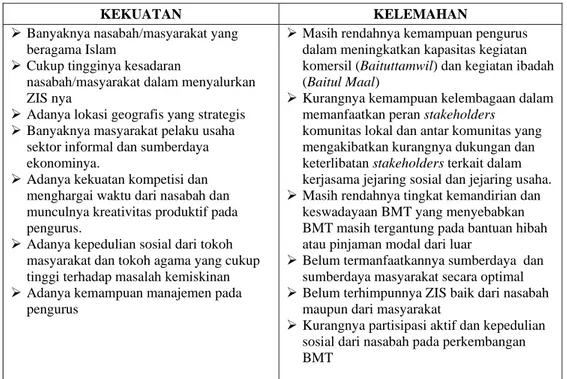

Analisis Kekuatan dan Kelemahan BMT ………. 95

PERENCANAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN Identifikasi Potensi dan Permasalahan BMT ……… 99

Penggalian Alternatif Pemecahan Masalah ……….. 103

Meningkatkan Kemampuan Pengurus BMT ………. 103

Pemupukan Modal ………. 103

Meningkatkan Kemampuan Usaha Nasabah ………. 104

Menjalin Kerjasama dengan Stakeholders ……… 105

Penggalian Sumberdana Masyarakat /Nasabah Untuk Penanggulangan Kemiskinan ……….. 106

Rancangan Program Peningkatan Kapasitas BMT Nurul Ummah di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung ……….. 112

Proses Rancangan Program ……….112

Strategi ………112

Penguatan Kemampuan Sumberdaya Manusia Pengurus BMT Nurul Ummah ………113

Penguatan Kemampuan Usaha Nasabah ……….113

Peningkatan Kemandirian dan Kesawadayaan Lembaga ………115

Program Aksi ………. 116

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan ………123

Implikasi Kebijakan ……….. 125

DAFTAR PUSTAKA ………130

DAFTAR TABEL

Halaman

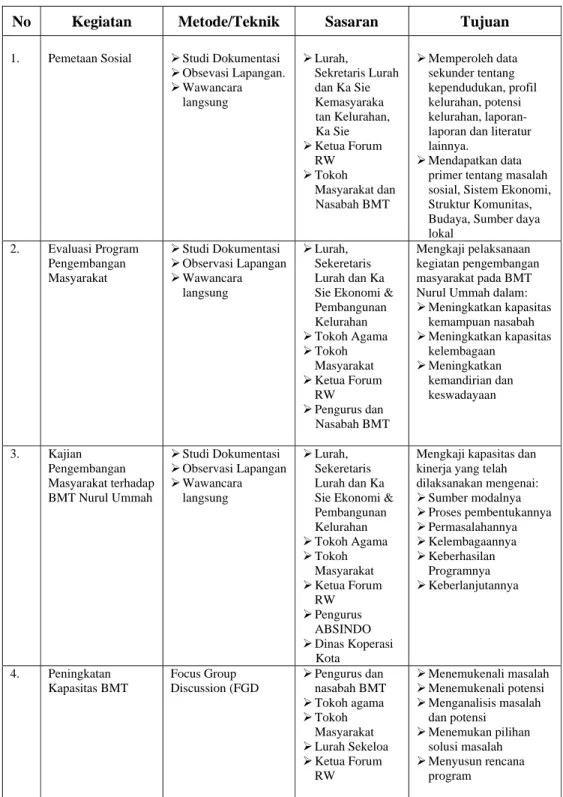

1 Langkah-Langkah kegiatan Kajian Peningkatan Kapasitas Baitul Maal Wat Tamwil dalam Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan Studi Kasus di Kelurahan Sekeloa Kecamatan

Coblong Kota bandung Tahun 2007 ………. 44 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Sekeloa Berdasarkan Umur dan

Jenis Kelamin Tahun 2006 ……… 47 3 Mata Pencaharian Pokok Kepala Keluarga pada Penduduk

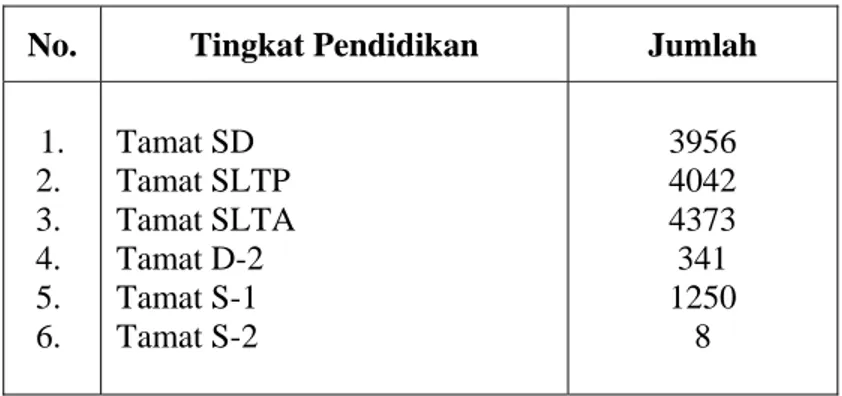

di Kelurahan Sekeloa Tahun 2006 ……… 49 4 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kelurahan Sekeloa

Tahun 2006……….………...………. 50 5 Pencapaian Tujuan Pokok ……… 87 6 Perbandingan Hasil yang Dicapai BMT Tahun 2006-2007 …………. 91 7 Analisis Kekuatan dan Kelemahan BMT Nurul Ummah ……… 98 8 Alternatif Upaya Pemecahan Masalah Hasil Diskusi kegiatan FGD .. 108 9 Rencana Program Peningkatan Kapasitas BMT Nurul Ummah ……. 118

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 Skema Kerangka Pemikiran Kajian ……….. 36 2 Piramida Penduduk Kelurahan Sekeloa Tahun 2006 ……… 48

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Peta Kelurahan Sekeloa ………133 2 Panduan Pertanyaan ………. 134 3 Dokumentasi Kegiatan ………. 140

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang menyangkut aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya, dengan demikian pembangunan yang mencakup aspek multidimensional tidak hanya aspek ekonomi namun juga politik, sosial dan budaya. Setiap sektor dan pelaku pembangunan harus merefleksikan esensi dari pembangunan itu sendiri. Artinya di dalam suatu pembangunan individu, kelompok maupun sektor, ruang manifestasi sosial harus tetap tersedia di samping ruang ekonomi, inilah penjabaran dari makna multidimensional. Perlu disadari juga bahwa fungsi sosial dan ekonomi adalah dwitunggal yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu dengan yang lain. Penanggulangan kemiskinan yang tidak memisahkan antara fungsi ekonomi dan sosial adalah pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan keuangan mikro. Pemberdayaan (empowerment) masyarakat merupakan strategi pembangunan yang berpusat pada kepentingan dan kebutuhan rakyat (people centered development), yang arahnya menuju pada kemandirian masyarakat. Hal ini relevan dengan kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial. (Sumardjo dan Saharudin, 2006). Program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat (Community Development Approach) saat ini menjadi harapan besar mengingat kunci pengentasan kemiskinan pada hakekatnya terletak pada kekuatan masyarakat sendiri. Untuk itu diperlukan upaya memberi daya kepada masyarakat atau dengan kata lain memberdayakan masyarakat. Upaya memberi daya tersebut tidak hanya selalu diartikan sebagai bantuan finansial, tetapi pemberdayaan dalam tataran praktis memerlukan tindakan kongkrit yang dapat meningkatkan keswadayaan masyarakat baik dari segi kemampuan (capacity) ataupun keterampilan (skill) yang disebut dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini menjadi faktor penting dalam suatu program penanggulangan kemiskinan baik di perkotaan ataupun di pedesaan.

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development) berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menggugat kembali sub ordinasi mereka melalui organisasi-organisasi lokal secara bottom up.

Dalam kaitan ini organisasi yang dianggap paling efektif adalah organisasi yang berawal dari pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat yang kongkret. Salah satu organisasi dalam pengembangan keuangan mikro adalah lembaga ekonomi masyarakat.

Lembaga ekonomi masyarakat itu sendiri mengandung makna “ikatan sosial” yang dibangun berdasarkan jejaring sosial (social networking) sebagai nilai tambah dari modal sosial (social capital) dengan satu fokus interaksi pada pengembangan masyarakat. Pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat secara sosiologis menekankan pada pembangunan berbasis lokal yang di dalamnya terdapat ikatan sosial yang digunakan untuk berinteraksi antar kelompok, organisasi, instansi, komunitas dan lokalitas dengan melintasi beragam ras (Nasdian, 2004)

Dengan demikian strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga ekonomi masyarakat untuk mengembangkan keuangan mikro merupakan upaya efektif dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi konteks masyarakat itu sendiri dalam strategi pemberdayaan masyarakat memiliki karakteristik tersendiri yang di dasarkan pada lokalitas (locality). Hal ini dimaksudkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat pada satu lokalitas akan berbeda dengan pemberdayaan masyarakat pada lokalitas lainnya, seperti misalnya strategi pemberdayaan pada masyarakat pedesaan yang homogen akan berbeda dengan strategi pemberdayaan masyarakat pada masyarakat perkotaan yang heterogen. Heterogenitas pada masyarakat perkotaan berakibat pada munculnya gejala depersonalisasi yaitu lunturnya kepribadian, ia menjadi penting secara individual saja. Gejala ini dalam proses selanjutnya akan menuju kepada impersonalitas dari masyarakat modern. Gejala impersonalitas seperti yang dilukiskan oleh George Simmel dalam Daldjoeni (1985) bahwa orang kota sebagai yang cenderung mencari privacy, berhubungan dengan orang-orang lain hanya dalam peranan-peranan khusus saja dan menilai segalanya dengan standar uang. Heterogenitas masyarakat perkotaan diakibatkan oleh faktor urbanisasi, urbanisasi menciptakan karakteristik khas di perkotaan yang disebut dengan karakteristik masyarakat kota. Karakteristik masyarakat perkotaan inilah yang diduga sering menjadi penyebab rendahnya kapasitas lembaga ekonomi masyarakat di perkotaan.

Seperti halnya yang terjadi pada lembaga ekonomi masyarakat yang berada di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 25.841 jiwa dan jumlah penduduk miskin sebanyak 743 KK, sekitar kurang lebih 60 % penduduknya adalah pendatang. Berdasarkan hasil observasi singkat terhadap Pengembangan Masyarakat (PL.2 MPM, tahun 2007) diketahui bahwa di Kelurahan Sekeloa terdapat beberapa lembaga ekonomi masyarakat meliputi BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yang dibentuk berdasarkan aspirasi warga masyarakat, kondisinya saat ini kurang berkembang dan lembaga ekonomi masyarakat yang dibentuk pemerintah dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan di perkotaan seperti PDM-DKE dan P2KP, bantuan modal bergulir dengan jumlah yang besar pada program PDM-DKE dan P2KP tetapi hasilnya tetap sama pada saat ini juga kurang berkembang malah cenderung sudah tidak aktif lagi.

Masalah yang terjadi dalam lembaga-lembaga ekonomi masyarakat tersebut pada umumnya adalah sama yaitu tingginya kemacetan pengembalian pinjaman dari anggota, kurangnya partisipasi anggota terhadap kelangsungan lembaga dan kurangnya dukungan stakeholders. Faktor penyebabnya adalah kurangnya kapasitas (kemampuan) kelembagaan ekonomi masyarakat tersebut dalam meningkatkan keberdayaan anggota, dalam melibatkan peran aktif anggota dan dalam menjalin kerjasama dengan stakeholders sehingga tujuan dibentuknya lembaga ekonomi masyarakat tersebut dalam menanggulangi masalah kemiskinan tidak tercapai. Hal ini dibuktikan dengan masih cukup tingginya jumlah masyarakat miskin di Kelurahan Sekeloa.

Dengan adanya permasalahan tersebut, hal menarik yang ingin dikaji adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (kemampuan) lembaga ekonomi masyarakat dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan di perkotaan. Untuk itu penulis melakukan sebuah kajian pada salah satu lembaga ekonomi masyarakat yang berada di Kelurahan Sekeloa yaitu pada lembaga keuangan masyarakat BMT Nurul Ummah.

Hal yang menarik dari BMT ini adalah: (1) Muncul dari aspirasi anggota masyarakat karena dibentuk atas usulan anggota masyarakat (2) Kegiatannya berdasarkan syariah Islam dan ini sesuai dengan kondisi masyarakat yang

sebagian besar beragama Islam, (3) Dalam hal keorganisasian, pengurus BMT sudah terdidik untuk pengelolaan manajemennya, (4) Selain memiliki kegiatan menghimpun dana simpanan/tabungan anggota dan pembiayaan kredit modal usaha bagi pengembangan usaha mikro masyarakat, BMT juga memiliki produk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), (5) Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan LSM (PINBUK dan ICMI) dalam pembentukan BMT, ini menunjukkan sudah adanya jejaring (networking) di tingkat pemerintah.

Dalam kegiatannya sebagai lembaga ekonomi masyarakat, BMT memiliki dua kegiatan utama yang bertujuan untuk mensejahterakan nasabah pelaku usaha sektor informal melalui pembiayaan kredit modal usaha (Baituttamwil) dan dari penghimpunan zakat, infaq, shadaqah (Baitul Maal) bagi nasabah yang mengalami masalah ekonomi . Modal usaha BMT bersumber dari pinjaman dan simpanan nasabah untuk kegiatan komersil (Baituttamwil) dan dari penghimpunan ZIS untuk kegiatan sosial (Baitul Maal).

Dana ZIS yang dapat dihimpun Baitul Maal merupakan sumber dana yang potensial untuk menanggulangi masalah kemiskinan mengingat sebagian besar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap Agama Islam di mana membayar ZIS merupakan bagian dari kewajiban dalam Agama Islam seperti yang disabdakan Rasululloh saw dalam Al Qur’an (HR.Imam Bazzar) dalam Ilmi (2002) bahwa “Sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian”. Hal ini di dasari oleh ayat yang tercantum dalam surat adz-Dzaariyaat ayat: 19 “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta)”.

Masyarakat di Kelurahan Sekeloa sebagian besar adalah pelaku usaha sektor informal. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah yang termasuk padat, dekat dengan pusat keramaian dan aktivitas masyarakat kota lainnya seperti adanya aktivitas pusat pendidikan, adanya aktivitas perkantoran dan lain sebagainya. Namun keterbatasan modal sering menjadi kendala dalam mengembangkan usaha, sementara untuk meminjam modal usaha pada perbankan konvensional prosedur dan jaminan yang disyaratkan sering menjadi sesuatu yang sulit untuk dipenuhi.

Dengan adanya kesulitan mereka dalam mengakses perbankan konvensional tidak sedikit pelaku usaha sektor informal di Kelurahan Sekeloa yang meminjam uang untuk modal kepada para rentenir, akibatnya tidak sedikit pelaku usaha sektor informal tersebut dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini menjadi sangat rawan untuk jatuh miskin karena mereka semakin terjerat oleh bunga rentenir.

Pelaku usaha sektor informal pada umumnya di perkotaan, dengan keterbatasan modal usaha, tingginya tingkat persaingan dan tingginya biaya hidup menyebabkan mereka sangat menghargai waktu. Buat mereka waktu adalah uang itulah sebabnya para rentenir sangat mudah masuk dalam kehidupan mereka, karena selain tidak membutuhkan prosedur dan jaminan para rentenir akan bersedia mengunjungi mereka setiap hari untuk mengambil pengembalian pinjaman mereka. Dengan demikian para pelaku usaha sektor informal tersebut tidak perlu meninggalkan usahanya untuk mengembalikan pinjaman.

BMT Nurul Ummah yang berlokasi di Kelurahan Sekeloa, tujuan awal didirikannya adalah untuk melepaskan para pelaku usaha sektor informal dari para rentenir. Untuk memberikan kemudahan bagi nasabah, BMT mempraktekkan apa yang selama ini dilakukan oleh para rentenir dalam memberikan pinjaman kepada pelaku usaha sektor informal tetapi dalam koridor sebagai lembaga keuangan masyarakat. Kemudahan tersebut adalah dalam hal prosedur, calon nasabah hanya diminta KTP setempat dan Kartu Keluarga sementara jaminannya hanya usaha yang sedang berjalan. Untuk kemudahan pengembalian pinjaman, BMT memberikan pelayanan jemput bola. Pelayanan jemput bola dilakukan setiap hari oleh petugas lapangan BMT langsung ke tempat usaha nasabah, pelayanan ini juga dilakukan pada nasabah yang menabung.

Selain memberikan pelayanan jemput bola, kegiatan transaksi pinjaman dengan nasabah juga dapat dilakukan di lokasi usaha nasabah sehingga nasabah tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk kegiatan pinjaman maupun untuk kegiatan pengembalian pinjaman.

Adanya kondisi ketidak stabilan perekonomian negara seperti saat ini, menimbulkan kerentanan bagi pelaku usaha sektor informal yang memiliki modal kecil. Hal ini berdampak pada ancaman semakin bertambahnya jumlah penduduk

miskin. Sementara pada kegiatan Baitul Maal, BMT selain memberikan bantuan yang bersifat konsumsi seperti pemberian sembako, bantuan kesehatan dan pendidikan, juga memberikan bantuan kredit modal usaha produktif dengan tanpa jaminan dan bagi hasil serta persyaratan apapun pada nasabah atau masyarakat miskin. Keberadaan BMT dapat dijadikan sarana untuk menekan semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin tersebut dengan fungsinya sebagai lembaga ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi dengan kondisinya saat ini BMT Nurul Ummah belum mampu secara maksimal dalam membantu modal usaha nasabah pelaku usaha sektor informal tersebut. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan modal yang diakibatkan oleh banyaknya nasabah yang tidak lancar atau sama sekali tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Faktor penyebab ketidak lancaran tersebut adalah adanya kemunduran atau kebangkrutan usaha pada nasabah tersebut. Dari hasil analisis yang dilakukan dalam kegiatan evaluasi pengembangan masyarakat (PL-2), diketahui bahwa sampai saat ini BMT Nurul Ummah belum melaksanakan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas usaha nasabah. Selain itu BMT Nurul Ummah juga belum memfungsikan Baitul Maal di mana dana ZIS masyarakat atau nasabah yang dapat dihimpun Baitul Maal sangat berpotensi untuk menanggulangi kemiskinan pada nasabah/masyarakat miskin lainnya. Dalam sebuah kelembagaan masyarakat, stakeholders memiliki peranan yang penting untuk menunjang keberhasilan terutama dalam perannya sebagai penggerak masyarakat. BMT Nurul Ummah dalam hal ini belum melibatkan para stakeholders tersebut, baik dalam kegiatan sosialisasi ataupun dalam kegiatan teknis. Dampak dari belum dilibatkannya para stakeholders tersebut adalah kurangnya dukungan dari para stakeholders baik teknis maupun operasional. Dari semua permasalahan tersebut berpengaruh pada rendahnya kapasitas BMT Nurul Ummah dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Sekeloa

Dengan adanya permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan BMT tersebut di atas, hal yang ingin diketahui dalam kajian ini adalah

“bagaimana meningkatkan kapasitas BMT yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan?”

Perumusan Masalah Kajian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas untuk mengkaji bagaimana upaya untuk meningkatkan kapasitas BMT Nurul Ummah dan faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dari rendahnya kapasitas BMT Nurul Ummah tersebut perlu dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana keragaan (performance) kelembagaan BMT Nurul Ummah?

2. Sejauhmana kinerja lembaga BMT Nurul Ummah yang telah dicapai selama ini dalam mencapai tujuannya untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Kelurahan Sekeloa ?

3. Karakteristik masyarakat perkotaan yang bagaimana yang diduga berpengaruh kepada kurang berkembangnya BMT Nurul Ummah?

4. Bagaimanakah strategi program pengembangan masyarakat yang perlu dibuat agar kapasitas BMT Nurul Ummah meningkat dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Sekeloa?

Secara keseluruhan kajian ini mencari strategi untuk mengembangkan kapasitas BMT sebagai lembaga keuangan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

Tujuan Kajian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam rencana kajian ini adalah :

1. Mengetahui kapasitas keragaan (performance) kelembagaan BMT Nurul Ummah

2. Mengetahui kinerja lembaga BMT Nurul Ummah yang telah dicapai dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Sekeloa ?

3. Mengetahui karakteristik masyarakat perkotaan yang berpengaruh kepada kurang berkembangnya BMT Nurul Ummah

4. Terumuskannya strategi program untuk meningkatkan kapasitas BMT Nurul Ummah dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Sekeloa

Kegunaan Kajian

Secara internal kajian ini menambah wawasan dan pengetahuan pengkaji mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat. Selain itu dengan ikut terlibatnya pengkaji dalam kegiatan pengembangan masyarakat yang telah dilaksanakan di daerah kajian, menambah pengalaman bagaimana melaksanakan kegiatan identifikasi masalah, menggali kebutuhan masyarakat dan melaksanakan kegiatan pemecahan masalah secara partisipatif dengan masyarakat dalam suatu kegiatan pengembangan masyarakat.

Secara eksternal diharapkan kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi upaya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang berbasis komunitas khususnya bagi BMT Nurul Ummah di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung. Di samping dapat menjadi informasi bagi masyarakat secara luas yang terlibat dalam program pengembangan masyarakat.

PENDEKATAN TEORITIS

Teori dan KonsepKemiskinan dan Penanggulangannya

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan di perkotaan ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, kemudian meningkat menjadi ketimpangan yang memunculkan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuasaan sosial Pada akhirnya ketidaksamaan ini menciptakan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Friedman dalam Suharto (2006) mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan mengakumulasikan basis kekuasaan sosial, meliputi :

1. Modal produktif atau aset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan); 2. Sumber keuangan (pekerjaan, kredit);

3. Organisasi sosial dan politik yang dapat di gunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial);

4. Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang dan jasa ; 5. Pengetahuan dan keterampilan; dan

6. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi (Kartasasmita, 1996). Kemiskinan bukan hanya suatu ketidak mampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi suatu kehidupan yang layak, tetapi juga berkaitan erat dengan keadaan sistem kelembagaan yang tidak mampu memberikan kesempatan yang adil bagi anggota masyarakat untuk memanfaatkan, memperoleh manfaat dari sumber yang tersedia (Jamasy, 2004).

Kemiskinan juga merupakan persoalan multidimensi yang mencakup politik sosial, ekonomi maupun aset. Dimensi politik mewujud pada titik dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan kaum miskin. Dimensi sosial dalam bentuk tidak terintegrasinya masyarakat miskin dalam institusi sosial yang ada. Sementara dimensi ekonomi tampil dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup

sampai batas yang layak dan dimensi aset yang ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin keberbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset, kualitas sumberdaya manusia, dan sebagainya (Kusuma,2002).

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997 telah menyebabkan semakin terus meningkatnya jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan terus melambungnya harga kebutuhan pokok ditunjang dengan adanya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat seperti kenaikan tarif dasar listrik dan kenaikan harga BBM. Dampak dari kebijakan pemerintah ini semakin menekan kehidupan rakyat, harga kebutuhan pokok semakin sulit terjangkau pengangguran terus meningkat yang disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan semakin sulitnya mendapatkan peluang kerja.

Di Jawa Barat jumlah pengangguran terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005 jumlah pengangguran meningkat 66,94 % (2.260.900 jiwa) dari jumlah pengangguran pada tahun 2003 yang berjumlah 1.513.511 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa imbas dari krisis ekonomi dan kebijakan pemerintah tersebut sangat besar pengaruhnya pada kehidupan rakyat terutama pada masyarakat di perkotaan. Di perkotaan krisis ekonomi ini memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor ekonomi utama seperti konstruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap pengangguran.

Studi yang dilakukan oleh Jellinek dan Rustanto (1999) tentang kondisi masyarakat miskin perkotaan selama krisis ekonomi menemukan bahwa peningkatan ketidak pastian dalam masyarakat miskin yang disebabkan oleh kehilangan pekerjaan, penurunan upah, peningkatan kriminalitas, konflik sosial, penurunan aksesibilitas terhadap infrastruktur sosial dan ekonomi serta ketidak pastian pelaksanaan tanggungjawab, dan partisipasi sosial dari warga masyarakat.

Untuk mengurangi dan menekan semakin bertambahnya jumlah masyarakat miskin dalam Instruksi Presiden No.5 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah telah menurunkan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan:

2. Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat dalam pemberdayaan fakir miskin,

3. Perlindungan hak-hak dasar fakir miskin, dan

4. Peningkatan kualitas manajemen pemberdayaan fakir miskin.

Karakteristik Penduduk Perkotaan

Kota merupakan wilayah yang berisi orang-orang dengan aneka latar belakang dan mata pencaharian, (Daldjoeni, 1998). Selanjutnya Wirth dalam Daldjoeni (1998) merumuskan kota sebagai pemukiman yang relatif besar padat dan permanen dengan penduduk yang heterogen kedudukan sosialnya. Bintaro (1983) mendefinisikan bahwa kota itu suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistis.

Kepadatan penduduk di perkotaan dipengaruhi selain karena pertumbuhan alami (natural increase) juga dipengaruhi oleh mobilitas (gerak) penduduk. Dalam UU No. 10 Tahun 1992 dinyatakan bahwa mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi. Ada dua faktor penentu dalam menggolongkan gerak penduduk, faktor pertama adalah jarak minimal tertentu biasanya dipakai unit wilayah, faktor kedua adalah waktu. Berkenaan dengan faktor waktu secara umum dapat dibedakan dalam gerak penduduk permanen (permanent movement) dan gerak penduduk non permanen (temporary movement). Dimensi permanen dari gerak penduduk disebut dengan migrasi. Migrasi merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi perkembangan penduduk suatu wilayah (daerah), sebab terjadinya migrasi adalah karena adanya faktor-faktor pendorong di daerah asal dan faktor-faktor penarik di daerah tujuan. Seperti yang diungkapkan P.Todaro dan Stilkind yang disunting Manning dan Noer Effendi (1983) bahwa migrasi yang pesat berlangsung terus karena tingkat pertumbuhan penduduk di daerah pedesaan tetap tinggi, kemiskinan di desa semakin meningkat, dan upah serta pendapatan di kota tetap lebih tinggi dibanding dengan keadaan di pasar bebas. Pendapat ini didukung oleh Suharso (1978) yang mengungkapkan bahwa sebagian besar migran yang meninggalkan desa umumnya tidak memiliki tanah dan pekerjaan yang tetap,

mereka terpaksa pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Umumnya para migran dari desa beranggapan bahwa di kota mudah mendapatkan pekerjaan.

Pada era krisis ekonomi banyak penduduk desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang dapat memperbaiki kehidupan mereka, seperti yang di kutip Hugo (1992) dalam Rusli dkk. (2006) bahwa arus gerak penduduk dari desa ke kota, meningkat dengan pesat pada dua dekade terakhir. Kondisi ini menyebabkan semakin tingginya jumlah penduduk perkotaan yang disebabkan arus urbanisasi. Urbanisasi berdampak pada bertambahnya permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan di perkotaan. Dengan semakin banyaknya penduduk perkotaan, fasilitas umum yang melayani masyarakat menjadi sangat terbatas dan dapat mengakibatkan turunnya fasilitas pelayanan masyarakat dari pemerintah, selain itu tingginya jumlah penduduk juga berimplikasi pada meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejateraan sosial (PMKS), misalnya jumlah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungan tidak layak huni, jumlah fakir miskin/ keluarga miskin, wanita rawan sosial ekonomi, tunasusila, anak terlantar, gelandangan dan pengemis. Kelebihan penduduk di manapun akan berarti tidak cukup bagi sebagian terbesar penduduk untuk hidup secara layak. (Singarimbun & Penny, 1976)

Batasan dari urbanisasi menurut Suharso (1978) yaitu bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan antara lain oleh proses perpindahan penduduk dari desa ke kota dan atau dari perluasan daerah kota”. Urbanisasi menciptakan karakteristik khas di perkotaan yang disebut dengan karakteristik masyarakat kota. Menurut Louis Wirth dalam Daldjoeni (1985) kota ditentukan oleh ukurannya yang cukup besar, kepadatan penduduknya dan sifat heterogenitas masyarakatnya. Gaya hidup khas kekotaan disebut urbanism, dan ini ditentukan oleh ciri-ciri spatial, sekularisasi, asosiasi sukarela, peranan sosial yang terpisah dan norma-norma yang serba kabur.

L. Wirth (1938) dalam Rahardjo (1999) , mengemukakan teori tentang adanya suatu cara hidup kota (urban way of life) dengan ciri-ciri tertentu di pengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:

1. Jumlah, yakni jumlah penduduk yang besar, faktor ini berkaitan dengan orang atau penduduk.

2. Kepadatan penduduk yang tinggi.

3. Heterogenitas atau kemajemukan penduduknya, yakni berkaitan dengan adanya berbagai suku, bahasa atau dialek, agama atau bahkan juga bangsa

Soekanto (1990) mengemukakan ciri-ciri menonjol yang hampir sama dari masyarakat (komunitas) kota, yaitu kehidupan keagamaan kurang, orang kota umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain, pembagian kerja diantara warga kota lebih tegas dan memiliki batas-batas nyata, peluang kerja lebih banyak, jalan fikiran lebih rasional, faktor waktu dinilai penting oleh komunitas kota dan perubahan sosial tampak nyata.

Selain itu karakteristik masyarakat kota yang menonjol yaitu dalam sikap kehidupan yang cenderung pada individualisme/egoisme, dalam tingkah laku bergerak maju mempunyai sifat kreatif, radikal dan dinamis, dalam perwatakan cenderung pada sifat materialistis. Akibat dari sikap hidup yang egoisme dan pandangan hidup yang radikal dan dinamis menyebabkan masyarakat kota lemah dalam segi religi yang mana menimbulkan efek-efek negatif yang berbentuk tindakan a moral, indisipliner dan kurang memperhatikan tanggung jawab sosial, mengabaikan faktor-faktor sosial dalam lingkungan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut disebabkan masyarakat kota pada umumnya mempunyai taraf hidup yang lebih tinggi yang menuntut biaya hidup lebih banyak sebagai alat pemuas kebutuhan yang tidak terbatas oleh karenanya orang berlomba-lomba mencari usaha/kesibukan, mencari nafkah demi kelangsungan hidup pribadi/keluarganya. (Mansyur,1977).

Ciri (negatif) yang mewarnai cara hidup kota adalah :

1. Kehilangan hubungan primer (hubungan interaksi di antara orang-orang yang saling mengenal). Hubungan antar orang di kota lebih bersifat rasional, berdasarkan kepentingan pribadi. Individu tidak memiliki komitmen sosial. 2. Kurangnya kontrol sosial, hal ini terjadi disebabkan orang tidak perduli

terhadap orang lain. Kontrol masyarakat terhadap individu dalam kehidupan kota sangat lemah.

3. Dalam masyarakat kota, individu memandang yang lain secara instrumental. Individu berhubungan dengan orang lain karena ingin memanfaatkan hubungan

tersebut. Mereka tidak mau diperalat, tetapi bersedia menjadi alat orang lain dengan imbalan manfaat tertentu.

4. Adanya pembagian kerja yang luas dikalangan masyarakat, mereka membuat pembagian kerja dalam suatu proses produksi dan sosial. Prinsip pembagian kerja ini di dasarkan pada solidaritas organik, di mana orang menyadari kedudukan dan fungsinya sendiri untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi merupakan solidaritas mekanik yaitu solidaritas yang di dasarkan pada kepercayaan bersama dan konsensus yang bersumber pada kesadaran kolektif. Di perkotaan koperasi sulit berkembang karena masih di dasarkan atau berasumsi pada solidaritas mekanik.

Selain ciri-ciri negatif, masyarakat kota memiliki ciri positif yang dapat menunjang pembangunan di perkotaan, ciri positif orang perkotaan meliputi : 1. Memiliki kekuatan kompetisi atau persaingan untuk mengakses sumber daya

yang terbatas

2. Sangat menghargai waktu, tenaga manusia sangat dibutuhkan karena kota sebagai pusat industri perdagangan yang berperan dalam kegiatan sekunder dan tersier (Rahardjo, 1999)

Karakteristik masyarakat perkotaan tersebut diduga berpengaruh pada lemahnya modal sosial (social capital) masyarakat di perkotaan. Modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masarakat modern. Modal sosial sebagai sine qua non bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi. Di dalamnya merupakan komponen kultural bagi kehidupan masyarakat modern. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. (Fukuyama, 1999 dalam Hasbullah 2006). Lemahnya modal sosial ini juga yang diduga menyebabkan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat di perkotaan sulit untuk meningkat/ berkembang.

Modal Sosial (Social Capital) diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas, ide, kesalingpercayaan dan

kesalingmenguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Unsur-unsur yang menguatkan modal sosial meliputi :

1. Partisipasi : Pada kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan dan dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern, akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan yang lebih luas. Pada tipologi ini akan lebih banyak menghadirkan dampak positif baik bagi kemajuan kelompok maupun kontribusinya pada pembangunan masyarakat secara luas.

2. Resiprocity : Pada masyarakat dan pada kelompok yang di dalamnya memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi. Ini akan terefleksikan dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan. 3. Trust : Suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam

hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya.

4. Norma Sosial : Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstusionalisasi dan mengandung sangsi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan masyarakat. Jika di dalam suatu komunitas, asosiasi, kelompok atau group, norma tersebut tumbuh, dipertahankan dan kuat akan memperkuat masyarakat itu sendiri (Hasbullah, 2006). Norma yang terbentuk dari berulangnya pola pergaulan keseharian akan menciptakan aturan-aturan tersendiri dalam suatu masyarakat. Aturan yang terbentuk tersebut kemudian akan menjadi dasar yang kuat dalam setiap proses transaksi sosial, dan akan sangat membantu menjadikan berbagai urusan sosial lebih efisien. Ketika norma ini kemudian menjadi norma asosiasi atau norma

kelompok akan sangat banyak manfaatnya dan menguntungkan kehidupan institusi sosial tersebut.

Seperti yang diutarakan oleh Hasbullah (2006), bahwa untuk mengukur sejauh mana kekuatan modal sosial di dalam masyarakat, yang sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia mengacu pada beberapa variabel relevan. Variabel tersebut meliputi sejauhmana : Partisipasi masyarakat di dalam komunitas, tingkat resiprositas dan proaktif di dalam kegiatan sosial, perasaan saling mempercayai dan rasa aman, jaringan dan koneksi dalam komunitas, jaringan dan koneksi antar teman dan keluarga, toleransi dan kebhinekaan, nilai hidup dan kehidupan, koneksi jaringan kerja di luar komunitas, partisipasi dan keanggotaan kelompok di luar komunitas.

Dalam pengembangan modal sosial menurut Rahman (1989) dalam Osira (2004) terdapat beberapa pendekatan diantaranya meliputi :

1. Pendekatan kepemimpinan komunitas (cummunity leader), Tokoh masyarakat atau pemimpin dalam setiap komunitas masyarakat merupakan modal besar bagi pelaksanaan suatu program pembangunan. Tokoh masyarakat dengan kemampuan yang melekat pada dirinya merupakan orang yang dapat dengan mudah menggerakkan masyarakat atau memobilisasi partisipasi masyarakat di bawahnya dibandingkan penggerak partisipasi dari luar komunitas. Sinergi antara kepemimpinan lokal komunitas dengan kepemimpinan formal (aparat pemerintah) merupakan suatu kekuatan bagi pelaksanaan program pengembangan masyarakat;

2. Dana komunitas (community fund). Dana komunitas merupakan segala bentuk dana yang dapat dihimpun oleh dan dari masyarakat. Konsep dana pada masyarakat itu tidak saja mencakup uang, tetapi juga hubungan yang terjalin, kekerabatan dan kebersamaan. Bentuk dana komunitas mempunyai sifat khas sosiobudaya. Dana komunitas seringkali dikelola untuk memecahkan masalah-masalah sosial atau mengembangkan kegiatan sektor sosial.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Nasdian & Dharmawan (2006) kelembagaan sosial merupakan terjemahan langsung dari istilah social-institution, yang menunjuk pada adanya

unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Proses perkembangan kelembagaan sosial dinamakan pelembagaan sosial atau “institutionalization”. Proses ini meliputi lahirnya peraturan dan norma-norma baru yang mengatur antar hubungan dan antar aksi, yakni suatu proses strukturalisasi antar hubungan melalui enkulturasi konsep-konsep kebudayaan baru. Proses-proses seperti ini akan terjadi dimana-mana dan terus menerus dalam suatu komunitas, sepanjang mengenai kebutuhan pokok manusia dan melahirkan sistem yang stabil dan unversal.

Djatiman (1997) menggolongkan institusi/kelembagaan menjadi tiga yaitu : 1. Burreaucratic institution; adalah institusi yang datangnya dari pemerintah

(atas/birokrasi) dan tetap akan menjadi milik birokrasi, contohnya pemerintahan desa;

2. Community Based Institution; adalah institusi yang dibentuk pemerintah berdasarkan atas sumberdaya masyarakat yang diharapkan menjadi milik masyarakat, seperti koperasi;

3. Grassroot institution; adalah institusi yang murni tumbuh dari masyarakat dan merupakan milik masyarakat, contohnya arisan.

Kelembagaan sosial didefinisikan sebagai aturan yang mengatur atau mengikat dan dipatuhi masyarakat. Aturan tersebut merupakan tata cara kerjasama anggota masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya serta membantu menentukan hak dan kewajiban masing-masing. (Iskandar,2001). Soekanto (1985) dalam Nasdian & Dharmawan (2006) mendefinisikan kelembagaan sosial sebagai himpunan norma-norma yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia. Suatu norma tertentu dapat dikatakan telah melembaga (institutionalized) apabila norma tersebut : diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai oleh masyarakat dimana norma-norma tersebut dilembagakan.

Kelembagaan sosial dapat dikategorikan berdasarkan jenis-jenis kebutuhan pokok. Kelembagaan sosial bisa didefinisikan sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. (Koentjaraningrat, 1964). Kelembagaan untuk memenuhi pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, mendistribusikan harta benda, contohnya pertanian,

peternakan, industri, koperasi, perdagangan, sambatan dan lain sebagainya di sebut dengan kelembagaan ekonomi.

Kelembagaan ekonomi yang merujuk pada lokalitas disebut dengan kelembagaan ekonomi lokal, dimensi lokal menunjuk tidak hanya pada kesatuan wilayah geografis, namun juga kesatuan entitas basis sosial untuk tindakan kolektif. Entitas basis sosial menurut Uphoff, (1986) meliputi lokalitas, komunitas dan kelompok. Kelembagaan ekonomi lokal yang erat kaitannya terhadap tingkat partisipasi serta keuntungan bisnis yang diterima oleh partisipan adalah dalam lembaga keswadayaan masyarakat (Haeruman & Eriyanto , 2001).

Suatu kelembagaan sosial mampu mencapai tujuan pengembangan masyarakat apabila kelembagaan tersebut berbasis komunitas, yaitu manakala kelembagaan :

1. Mampu mengembangkan modal sosial dan membangun jejaring sosial berbasis komunitas;

2. Mampu mengembangkan forum inisiasi publik dan mampu mengimplementasikan prinsip partisipasi dalam kegiatannya dan

3. Mampu membangun jejaring usaha produktif serta memelihara jejaring kolaboratif dalam menangani masyarakat miskin. (Hasbullah, 2006)

Peningkatan kapasitas dalam suatu kelembagaan masyarakat adalah suatu proses upaya yang sistematis menjadikan lembaga suatu masyarakat menjadi lebih baik, dinamis, berdaya, dan kuat dalam menghadapi berbagai pemenuhan kebutuhan dan tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Peningkatan kapasitas merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Merujuk pendapat Sumpeno (2002), peningkatan kapasitas berarti terjadi perubahan perilaku untuk :

1. Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap;

2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manjemen, keuangan dan budaya;

3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan.

Hasil yang diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas menurut Sumpeno (2002) adalah :

1. Penguatan individu, organisasi dan masyarakat;

2. Terbentuknya model pengembangan kapasitas dan program; 3. Terbangunnya sinergisitas pelaku dan kelembagaan.

Lebih lanjut Rubin & Rubin (1992) mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas masyarakat miskin dapat dilakukan dengan melalui pengembangan kelembagaan masyarakat di mana kelembagaan tersebut menciptakan dan membangun perasaan anggota untuk membangkitkan kapasitas lembaga dalam pemecahan masalah.

Untuk penelaahan lebih lanjut ada dua aspek dalam kelembagaan, yaitu aspek kelembagaan dalam bentuk perilaku dan aspek keorganisasian dalam bentuk struktur. Keduanya merupakan komponen pokok pada setiap kelompok sosial. Perilaku dan struktur sebagai bagian utama aspek kelembagaan dan aspek keorganisasian saling membutuhkan satu sama lain, ibarat dua sisi mata uang (Syahyuti,2003).

Organisasi pada dasarnya adalah unit sosial (pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan/atau mungkin dibentuk kembali dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pencapaian suatu tujuan tertentu. Berelson dan Steiner (1964) dalam Parek (1984) memandang organisasi adalah gejala sosial resmi (formalitas struktur sosial) yang berkaitan dengan seperangkat peraturan tertulis. Organisasi adalah struktur tentang peran yang diterima dan dikenali. Struktur yang diakibatkan oleh interaksi peran dapat sederhana atau kompleks. Semakin kompleks suatu organisasi, semakin bervariasi kemampuannya. Organisasi dapat berbentuk formal ataupun informal. Dua hipotesis yang mendasari kerangka berfikir konseptual tentang organisasi berkelanjutan Goldsmith and Brinkerhofff, (1992) dalam Kolopaking dkk (2003) yaitu Pertama, asumsi bahwa organisasi yang bertahan dalam kurun waktu yang lama dipengaruhi oleh kapabilitas internal dan lingkungan eksternal, sehingga penting untuk melihat ke dalam (in- ward) dan ke luar (out-ward); Kedua, harus dibangun strategi yang fit/ sesuai dengan kapabilitas internal dan lingkungan eksternal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kapabilitas internal organisasi adalah kinerja sumberdaya manusia pelaksana dari organisasi tersebut, kinerja sumberdaya manusia berkaitan dengan produktivitas. Menurut formulasi National Productivity Board (NPB) Singapore dalam Sedarmayanti (1995), dikatakan bahwa produktivitas adalah sikap mental (attitude of mind) yang mempunyai semangat untuk melakukan peningkatan perbaikan. Selanjutnya menurut Sedarmayanti (1995) faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dalam aspek sikap mental diantaranya adalah motivasi kerja, disiplin kerja dan etika kerja. Sementara pengaruh lingkungan eksternal diantaranya adalah karakteristik lingkungan sosial yang termasuk di dalamnya adalah karakteristik masyarakat. Ada empat ciri organisasi yaitu:

1. Formalitas, mempunyai perumusan tertulis berkenaan dengan tujuan, prosedur, penerimaan anggota dan pengurus dan peraturan-peraturan;

2. Hirarki, pola wewenang berbentuk piramida;

3. Ukuran, jumlah anggota organisasi umumnya besar sehingga relasi sosial diantaranya cenderung tidak langsung tetap ; dan

4. Durasi/kelangsungan, umur organisasi selalu lebih lama dari usia keterlibatan anggotanya.

Bierstedt (1982) dalam Kolopaking dkk (2003) menyebutkan ada tujuh kriteria formalisasi pengelompokkan manusia yang dapat dikategorikan ke dalam organisasi yang di dasarkan atas teori kontinuum dari grup ke organisasi ini meliputi:

1. Mempunyai fungsi dan tujuan yang khas;

2. Mempunyai kebijakan umum (associational norms) dalam mencapai tujuannya;

3. Mempunyai dan mengembangkan susunan hirarki status (associational statuses);

4. Mempunyai wewenang;

5. Mengenakan test (persyaratan) untuk keanggotaan;

6. Mempunyai property, mencakup aspek material dan non material; 7. Mempunyai nama atau lambang-lambang.

Organisasi merupakan suatu wadah atau sarana kegiatan pencapaian tujuan. Proses dari kegiatan dalam organisasi disebut dengan manajemen, seperti menurut Mc. Farland dalam Handayaningrat (1981) manajemen adalah suatu proses dan badan yang secara langsung memberikan petunjuk, bimbingan kegiatan dari suatu organisasi dalam merealisasikan (melaksanakan) tujuan yang telah di tetapkan. Tujuan dari manajemen adalah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien dalam kata lain ialah pencapaian tujuan yang berhasil guna (efective) dan berdaya guna (efficiency). Selanjutnya menurut Degenaars (1979) dalam Handayaningrat (1981) manajemen didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan kelompok dan berdasarkan atas tujuan yang jelas yang harus dicapai dengan menggunakan sumber-sumber tenaga manusia dan bukan tenaga manusia.

Peningkatan Kinerja Kelembagaan

Efektifitas dan efisiensi pencapaian target suatu lembaga dipengaruhi oleh sumberdaya anggota organisasi tersebut, untuk itu perlu adanya pengukuran terhadap kinerja dari sumberdaya manusia yang mengelola organisasi tersebut. Hal yang dapat diukur untuk menilai kinerja sumberdaya manusia pengelola organisasi meliputi kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). Efektif atau tidak efektif kinerja sumberdaya manusia pengelola organisasi dipengaruhi oleh faktor individu, organisasi dan lingkungan eksternal. Pengaruh individu berkaitan dengan kelemahan intelektual, kelemahan psikologis, kelemahan fisik, demotivasi, faktor personalitas, keuangan, preparasi jabatan dan orientasi nilai. (Sedarmayanti, 1995)

Kinerja mengacu pada tingkat kemampuan pelaksanaan tugas dengan standar perbandingan ideal antara pelaksanaan tugas dan yang diharapkan (perencanaan) dengan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan (evaluasi). Pengertian kinerja merujuk kamus bahasa Indonesia yang menjelaskan kinerja sebagai keterampilan dan kemampuan yang dimiliki seseorang dimunculkan melalui perbuatan. (Puwadarminta, 1992)

Kinerja diartikan sebagai perilaku yang diperagakan secara aktual oleh individu sebagai respon terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya, sehingga

kinerja dapat dilihat dari hasil kerja, derajat kecepatan kerja dan kualitas kerja. Kinerja sebagai unsur kegiatan penanggulangan kemiskinan bertumpu pada pemantauan indikator kinerja sesuai tujuan yang ingin dicapai baik yang bersifat objektif maupun subjektif. Dalam Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan (Departemen Sosial RI 2005) dijabarkan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin

2. Mewujudkan kemandirian usaha sosial- ekonomi keluarga miskin

3. Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan sistem jaminan kesejahteraan sosial

4. Peningkatan jumlah aset individu miskin anggota kelembagaan sosial

5. Meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam program pemberdayaan keluarga miskin

6. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat keluarga miskin

7. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial terhadap keluarga miskin.

Pengertian kinerja dari uraian di atas bisa disebut sebagai kualitas penatalaksanaan organisasi meliputi sistem pengorganisasian terdiri atas input, proses dan out put pelaksanaan manajemen lembaga. Bila pengertian tersebut diterapkan pada kelembagaan ekonomi masyarakat, maka pengertian input meliputi sarana, bahan, pengurus dan organisasi; proses meliputi sosialisasi program usaha simpan pinjam, pemberian kredit serta kegiatan pelaporan dan tindak lanjutnya; dan pengertian out put yang dimaksud adalah kegiatan pelaporan perguliran dana serta laporan kegiatan pengorganisasian lembaga simpan pinjam.

Kinerja sebagai alat ukur digunakan untuk melihat maju dan mundurnya lembaga dilihat dari pencapaian target, efisiensi dan efektivitas, menurut Mulyono (1993) pengukuran kinerja lembaga dapat dilihat dari :

1. Derajat pencapaian tujuan pokok;

2. Seberapa efisien sumberdaya (dapat berupa masukan, antara lain tenaga kerja, material, jasa pelayanan yang dibeli dan modal) digunakan untuk menghasilkan keluaran yang bermanfaat, dalam arti hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya;

3. Perbandingan mengenai performa organisasi dari waktu terdahulu dengan waktu sekarang, menunjukkan penurunan, statis atau berkembang.

Pengembangan Jejaring Sosial dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Kebijakan dan program yang melibatkan berbagai pihak yang berbeda-beda kepentingannya dan mungkin juga berbeda-beda dalam tingkatan pengambilan keputusannya memerlukan mekanisme yang tepat. Salah satu mekanisme yang memiliki fleksibilitas dan sekaligus menjamin efisiensi adalah melalui pembentukan jejaring (networking). Menurut Tonny (2002) jejaring ini perlu dibangun berlandaskan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, kejujuran, integrasi dan dedikasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memajukan usaha-usaha kecil yang merupakan segmen masyarakat yang terbesar dan juga tertinggal. Jejaring yang terbentuk dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Jejaring dapat dibentuk dalam bentuk kerjasama antara lembaga pada tingkatan yang sama ataupun yang berbeda yang berada di tingkat pusat dengan yang ada di tingkat propinsi, kabupaten maupun lokal.

Proses interaksi sosial merupakan basis untuk menciptakan hubungan sosial yang terpola yang disebut jaring-jaring hubungan sosial (webs of social relationship) atau pengorganisasian sosial dan struktur sosial. Menurut Calhoun et.al (1994) dalam Kolopaking dkk. (2003) jaringan sosial adalah jejaring hubungan diantara sekumpulan orang yang saling terkait bersama, langsung atau tidak langsung melalui beragam komunikasi dan transaksi diantara mereka. Selanjutnya menurut Suparlan (1982), jaringan sosial merupakan “pengelompokan orang yang terdiri atas sejumlah orang (minimal 3 orang) yang masing-masing memiliki identitas tersendiri dan dihubungkan melalui hubungan sosial yang ada, dan melalui hubungan sosial tersebut dapat dikelompokkan sebagai satu kesatuan sosial yang berbeda dengan yang lain”.

Jaringan sosial bukanlah sesuatu yang alamiah melainkan harus dikonstruksikan melalui penentuan strategi yang berorientasi pada hubungan-hubungan kelembagaan dalam kelompok. Hubungan kelembagaan ini dapat digunakan sebagai sumber daya yang dapat dipercaya menghasilkan sumberdaya lain. Melalui kesertaan dalam suatu jaringan, orang dapat menjamin perolehan

manfaat dari interaksinya. (Portes, 1998). Salah satu faktor penting dalam upaya mengembangkan jejaring sosial berbasis komunitas adalah proses penyadaran masyarakat dan proses partisipasi masyarakat dalam program pengembangan masyarakat.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas pembangunan sebagai usaha dan kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah dalam bentuk inisiatif dan kreasi yang lahir secara spontan dari rasa kesadaran dan tanggungjawabnya harus dapat terpelihara dan terbina (R.Bintoro,1986). Selanjutnya menurut Mubyarto (1984) partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Tujuan dari aktivitas peningkatan kapasitas kelembagaan lokal melalui pengembangan jejaring adalah untuk : membangun kelembagaan berdasarkan trust di tingkat komunitas dan antar komunitas; meningkatkan kemampuan warga komunitas mengimplementasikan aksi-aksi kolektif dalam kegiatan konservasi dan pemberdayaan ekonomi lokal; membangun kerjasama kemitraan antar berbagai stakeholders baik di dalam komunitas maupun antar komunitas (Tonny, 2004). Hal ini difahami bahwa dalam peningkatan kapasitas kelembagaan lokal peran stakeholders akan berpengaruh terhadap terwujudnya kelembagaan lokal yang berkelanjutan selain komunitasnya itu sendiri.

BMT sebagai Contoh Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

BMT adalah lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan syariah masyarakat atau bisa juga dikatakan sebagai lembaga ekonomi masyarakat berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Syariah menurut Imam Fakhrurrazy dalam Ilmi (2002) didefinisikan sebagai ketetapan-ketetapan yang telah diwajibkan Allah atas orang-orang mukallaf (yaitu orang yang menurut syara’ sudah dikenai beban serta tanggungjawab untuk mematuhi segala ketentuan hukum (syariah) yang datang dari Allah SWT dan Rasul-Nya).

Bunga uang dikategorikan sebagai riba dalam hukum Islam, oleh karena itu sebagai lembaga syariah Islam BMT di dalam transaksi ekonominya menerapkan sistem bagi hasil (profit sharing) berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak