BAB II TINJAUAN TEORI

A. KONSEP DASAR KEHAMILAN

1. Definisi Kehamilan

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, Kehamilan

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari

saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung

dalam 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender

internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester ke

satu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu ( minggu

ke-13 hingga ke-27 ), dan trimester ketiga 13 minggu ( minggu ke-28

hingga ke-40 ) (Prawirohardjo, 2008 : 213).

Sedangkan menurut Saifudin (2008 : 89) kehamilan adalah suatu

masa yang dimulai dari konsepi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil

normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari haid

pertama haid terakhir.

2. Proses Terjadinya Kehamilan

Proses kehamilan merupakan mata rantai yang

berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan

ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implementasi) pada

uterus, pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi

Sedangkan menurut Wiknjosastro (2008 : 139) menjabarkan

proses kehamilan yakni bahwa wanita pada umumnya mempunyai 2

indung telur ( ovarium ) yaitu di sebelah kanan dan kiri, dan diperkirakan

dalam ovarium wanita terdapat kira-kira 100,000 folikel primer. Pada

setiap bulannya indung telur akan melepaskan 1 atau 2 sel telur ( ovum )

yang kemudian di tangkap oleh fimbria dan disalurkan ovum tersebut ke

dalam tuba. Untuk setiap kehamilan yang dibutuhkan adalah

spermatozoa, ovum, pembuahan ovum, dan nidasi hasil konsepsi.

Pada waktu koitus, jutaan spermatozoa pria dikeluarkan di forniks

vagina dan di sekitar portio wanita, hanya beberapa ratus ribu

spermatozoon saja yang dapat bertahan hingga kavum uteri dan tuba,

dan beberapa ratus yang dapat sampai ke bagian ampula tuba dimana

spermatozoon dapat memasuki ovum yang telah siap untuk dibuahi.

Disekitar sel telur terdapat zona pellucida yang melindungi ovum, ratusan

spermatozoon tersebut berkumpul untuk mengeluarkan ferment (ragi)

agar dapat mengikis zona pellucida dan hanya satu spermatozoon yang

mempunyai kemampuan untuk membuahi sel telur, peristiwa ini disebut

pembuahan ( konsepsi ).

Dalam beberapa jam setelah pembuahan terjadi, dimulailah

proses pembelahan zigot sambil bergerak menuju kavum uteri oleh arus

serta getaran sillia pada permukaan sel-sel tuba dan kontraksi tuba. Pada

umumnya jika hasil konsepsi telah sampai kavum uteri maka akan terjadi

perlekatan pada dinding depan atau belakang uterus dekat fundus uteri,

perlekatan itu disebut nidasi dan jika terjadi nidasi barulah dapat

sesuatu untuk membuat janin tumbuh dengan baik yaitu plasenta,

umumnya plasenta terbentuk dengan lengkap pada usia kehamilan

kurang lebih 16 minggu. Plasenta ini sebagian besar berasal dari janin

dan sebagian kecil dari ibu (Wiknjosastro, 2008 : 139).

3. Tanda kehamilan

Tanda kehamilan menurut Manuaba (2010: 107) dibagi menjadi 3

bagian, yaitu:

a. Tanda tidak pasti kehamilan

1) Amenorea (tidak dapat haid)

Gejala ini sangat penting karena umumnya wanita hamil tidak

dapat haid lagi. Dengan diketahuinya tanggal hari pertama haid

terakhir supaya dapat ditaksir umur kehamilan dan taksiran

tanggal persalinan akan terjadi, dengan memakai rumus Neagie: HT – 3 (bulan + 7).

2) Mual dan muntah

Biasa terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan hingga akhir

triwulan pertama. Sering terjadi pada pagi hari disebut “morning sickness”.

3) Mengidam (ingin makanan khusus)

Sering terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan, akan tetapi

menghilang dengan makin tuanya kehamilan.

4) Pingsan

Bila berada pada tempat-tempat ramai yang sesak dan padat.

5) Anoreksia (tidak ada selera makan)

Hanya berlangsung pada triwulan pertama kehamilan, tetapi

setelah itu nafsu makan timbul lagi.

6) Mamae menjadi tegang dan membesar.

Keadaan ini disebabkan pengaruh hormon estrogen dan

progesteron yang merangsang duktus dan alveoli payudara.

7) Miksi sering

Sering buang air kecil disebabkan karena kandung kemih

tertekan oleh uterus yang mulai membesar. Gejala ini akan

hilang pada triwulan kedua kehamilan. Pada akhir kehamilan,

gejala ini kembali karena kandung kemih ditekan oleh kepala

janin.

8) Konstipasi atau obstipasi

Ini terjadi karena tonus otot usus menurun yang disebabkan oleh

pengaruh hormon steroid yang dapat menyebabkan kesulitan

untuk buang air besar.

9) Pigmentasi (perubahan warna kulit)

Pada areola mamae, genital, cloasma, linea alba yang berwarna

lebih tegas, melebar dan bertambah gelap terdapat pada perut

bagian bawah.

10) Epulis

11) Varises (pemekaran vena-vena)

Karena pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron terjadi

penampakan pembuluh darah vena. Penampakan pembuluh

darah itu terjadi disekitar genetalia eksterna, kaki dan betis, dan

payudara.

b. Tanda kemungkinan kehamilan

1) Perut membesar

Setelah kehamilan 14 minggu, rahim dapat diraba dari luar dan

mulai pembesaran perut.

2) Uterus membesar

Terjadi perubahan dalam bentuk, besar, dan konsistensi dari

rahim. Pada pemeriksaan dalam dapat diraba bahwa uterus

membesar dan bentuknya makin lama makin bundar.

3) Tanda Hegar

Konsistensi rahim dalam kehamilan berubah menjadi lunak,

terutama daerah ismus. Pada minggu-minggu pertama ismus

uteri mengalami hipertrofi seperti korpus uteri. Hipertrofi ismus

pada triwulan pertama mengakibatkan ismus menjadi panjang

dan lebih lunak.

4) Tanda Chadwick

Perubahan warna menjadi kebiruan atau keunguan pada vulva,

vagina, dan serviks. Perubahan warna ini disebabkan oleh

5) Tanda Piscaseck

Uterus mengalami pembesaran, kadang–kadang pembesaran

tidak rata tetapi di daerah telur bernidasi lebih cepat tumbuhnya.

Hal ini menyebabkan uterus membesar ke salah satu jurusan

hingga menonjol jelas ke jurusan pembesaran.

6) Tanda Braxton-Hicks

Bila uterus dirangsang mudah berkontraksi. Tanda khas untuk

uterus dalam masa hamil. Pada keadaan uterus yang membesar

tetapi tidak ada kehamilan misalnya pada mioma uteri, tanda

Braxton-Hicks tidak ditemukan. 7) Teraba ballotemen

Merupakan fenomena bandul atau pantulan balik. Ini adalah

tanda adanya janin di dalam uterus.

8) Reaksi kehamilan positif

Cara khas yang dipakai dengan menentukan adanya human chorionic gonadotropin pada kehamilan muda adalah air kencing pertama pada pagi hari. Dengan tes ini dapat membantu

menentukan diagnosa kehamilan sedini mungkin.

c. Tanda pasti kehamilan

1) Gerakan janin yang dapat dilihat, dirasa atau diraba, juga

bagian-bagian janin.

2) Denyut jantung janin

a) Didengar dengan stetoskop-monoral Laennec

b) Dicatat dan didengar dengan alat doppler

3) Dilihat pada ultrasonograf terlihat tulang-tulang janin dalam

foto-rontgen

4. Proses Adaptasi Fisiologis dan Psikologi Dalam Masa Kehamilan

Menurut Asrinah dan kawan kawan (2010:55), periode antepartum

adalah periode kehamilan yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir

(HPHT) sampai dimulainya persalinan. Periode antepartum dibagi

menjadi tiga trimester, pembagian waktu ini diambil dari ketentuan yang

mempertimbangan bahwa lama kehamilan diperkirakan kurang dari 40

minggu. Pembuahan berlangsung ketika terjadi ovulasi, kurang lebih 14

hari setelah haid terakhir (dengan perkiraan siklus 28 hari). Pada

praktiknya, trimester I secara umum dipertimbangkan berlangsung pada

minggu pertama hingga ke-12 (12 minggu), trimester II minggu ke-13

sampai dengan minggu ke-27 (15 minggu), dan trimester III minggu ke-27

hingga minggu ke-40 (13 minggu).

Lamanya kehamilan yaitu antara 280 hari atau 40 pekan (minggu)

atau 10 bulan (lunar months) dihitung dari HPHT. Kehamilan dibagi atas 3

triwulan (trimester) kehamilan trimester I antar 0-14 minggu, kehamilan

trimester II antara 15-27 minggu, kehamilan trimester III antara 28-36

minggu dan diatas 36 minggu (Varney,dkk. 2007 : 7).

a. Perubahan Fisiologis pada kehamilan trimester 1, 2 dan 3

1) Sistem reproduksi

a) Uterus

Uterus merupakan organ berbentuk seperti buah alvokad

(bagain usus sebelum dubur) di belakang dan kandung

kemih di depan. Perubahan yang terjadi pada uterus, yaitu

peningkatan berat dari 30 gram sampai 1000 gram pada

akhir kehamilan. Berikut ini adalah perubahan uterus pada

setiap trimester kehamilan yaitu, sebagai berikut :

(1) Trimester 1

(a) Uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama

kehamilan di bawah pengaruh estrogen dan

progesterone.

(b) Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk

menerima konsepsi sampai persalinan.

(c) Pada minggu-minggu pertama kehamilan uterus

berbentuk seperti buah alvokad.

(d) Pada kehamilan 8 minggu uterus membesar

sebesar telur bebek.

(e) Pada kehamilan 12 minggu kira-kira sebesar telur

angsa, pada saat ini fundus uteri telah dapat diraba

dari luar di atas sympisis.

(f) Terjadi perubahan pada isthmus uteri yang

menyebabkan isthemus uteri menjadi lebih lunak

dan panjang.

(2) Trimester 2

(a) Pada trimester II ini uterus mulai memasuki rongga

(b) Uterus akan bertambah besar dalam rongga pelvis

dan menyentuh dinding abdomen dan mendesak

usus ke kedua sisi abdomen.

(c) Uterus mengalami perkembangan desidua.

(3) Trimester 3

(a) Pada akhir kehamilan dinding uterus akan menipis

dan lebih lembut.

(b) Pada akhir kehamilan biasanya kontraksi sangat

jarang dan meningkat pada satu dan dua minggu

sebelum persalinan.

(c) Pada trimester III isthmus lebih nyata menjadi

bagian korpus uteri dan berkembang menjadi

segmen bawah rahim (SBR).

(d) Setelah minggu ke-28 kontraksi brakton hicks

semakin jelas.

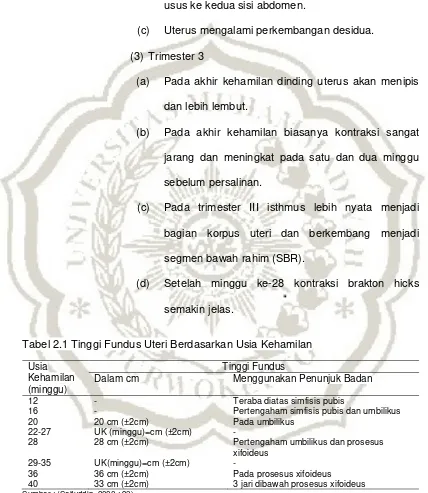

Tabel 2.1 Tinggi Fundus Uteri Berdasarkan Usia Kehamilan

Usia Kehamilan (minggu)

Tinggi Fundus

Dalam cm Menggunakan Penunjuk Badan

12 - Teraba diatas simfisis pubis

16 - Pertengaham simfisis pubis dan umbilikus 20 20 cm (±2cm) Pada umbilikus

22-27 UK (minggu)=cm (±2cm) -

28 28 cm (±2cm) Pertengaham umbilikus dan prosesus xifoideus

29-35 UK(minggu)=cm (±2cm) -

36 36 cm (±2cm) Pada prosesus xifoideus

40 33 cm (±2cm) 3 jari dibawah prosesus xifoideus

b) Vagina

Vagina merupakan saluran yang elastis, panjangnya sekitar

8 – 10 cm, dan berakhir pada rahim.Vagina dilalui oleh darah

pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Karena

terbentuk dari otot, vagina bisa melebar dan menyempit,

berikut ini adalah perubahan vagina tiap trimester kehamilan,

yaitu sebagai berikut :

(1) Trimester 1

(a) Terjadi peningkatan vaskularisasi karena pengaruh

hormon estrogen, peningkatan vaskularisasi

menimbulkan tanda chadwick (warna merah tua

atau kebiruan) pada vagina sampai minggu ke-8

kehamilan.

(b) Selama masa hamil Ph sekresi vagina menjadi lebih

asam. Keasaman berubah dari 4 - 6,5.

(2) Trimester 2

(a) Karena hormone estrogen dan progesterone terus

meningkat dan terjadi hipervaskularisasi

mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah alat

genitalia membesar.

(b) Sekresi vagina meningkat, Hal ini normal jika tidak

disertai gatal, iritasi atau berbau busuk.

(3) Trimester 3

(a) Dinding vagina mengalami peregangan (bertambah

(b) Lapisan otot membesar, vagina lebih elastic.

c) Ovarium

Ovarium berjumlah sepasang dan terletak antara rahim dan

dinding panggul. Ovulasi berhenti selama kehamilan dan

pematangan folikel ditunda. Hanya satu korpus luteum yang

berfungsi (max 6-7 minggu) di dalam ovarium wanita hamil

kemudian fungsinya diganti oleh plasenta pada umur

kehamilan 16 minggu. Berikut ini adalah perubahan yang

terjadi setiap trimester kehamilan, yaitu sebagai berikut :

(1) Trimester 1

Pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum

graviditatum, korpus luteum graviditatium berdiameter

kira-kira 3 cm dan akan mengecil setelah plasenta

terbentuk.

(2) Trimester 2 dan 3

Pada usia kehamilan 16 minggu, plasenta mulai terbentuk

dan menggantikan fungsi korpus luteum graviditatum.

d) Serviks

(1) Trimester 1

(a) Satu bulan setelah konsepsi serviks akan menjadi

lunak yg disebut dengan tanda Goodlell.

(b) Selama kehamilan serviks tetap tertutup rapat.

(2) Trimester 2

(a) Pada awal trimester ini berkas kolagen kurang kuat

(b) Konsistensi serviks menjadi lunak dan

kelenjar-kelenjar di serviks berfungsi lebih dan mengeluarkan

sekresi lebih banyak.

(3) Trimester 3

Akibat aktivitas uterus selama kehamilan serviks

mengalami pematangan secara bertahap dan kanal

mengalami dilatasi.

2) Kenaikan berat badan

Berat badan (Ai Yeyeh, 2009 : 34) sesuai dengan teori

yang menyebutkan bahwa berat badan ibu hamil akan

bertambah antara 6,5 kg-16,5 kg. Berdasarkan IMT (Indeks

Massa Tubuh) berat badan ibu masih dalam batas normal

dengan kalkulasi sebagai berikut :

Tabel 2.2 Status Gizi

Nilai Status Gizi Kesimpulan

<17,0 Gizi kurang Sangat kurus

17,0-18,5 Kurang Kurus

18,5-25,0 Baik Normal

25,0-27,0 Lebih Gemuk

>27,0 Lebih Sangat gemuk

Sumber : Ai Yeyeh (2009 : 34)

b. Perubahan psikologis pada ibu hamil

1) Perubahan Psikologis pada Trimester I (Periode Penyesuaian)

a) Ibu merasa tidak sehat dan kadang-kadang merasa benci

dengan kehamilannya.

b) Kadang muncul penolakan, kecemasan dan kesedihan.

c) Ibu akan selalu mencari tanda-tanda apakah ia benar-benar

hamil. Hal ini dilakukan sekedar untuk meyakinkan dirinya.

d) Setiap perubahan yang terjadi dalam dirinya akan selalu

mendapat perhatian dengan seksama.

e) Oleh karena perutnya masih kecil, kehamilan merupakan

rahasia seseorang yang mungkin akan diberitahukannya

kepada orang lain atau bahkan merahasiakannya.

(Sulistyawati, 2009 : 76)

2) Perubahan psikologis pada trimester II

a) Ibu merasa sehat, tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar

hormone yang tinggi.

b) Ibu sudah bisa menerima kehamilannya.

c) Merasakan gerakan anak.

d) Merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran.

e) Libido meningkat.

f) Menuntut perhatian dan cinta.

g) Merasa bahwa bayi sebagai individu yang merupakan bagian

dari dirinya.

h) Hubungan sosial meningkat dengan wanita hamil lainnya

atau pada orang lain yang baru menjadi ibu.

i) Ketertarikan dan aktivitasnya terfokus pada kehamilan,

kelahiran, dan persiapan untuk peran baru.

3) Perubahan Psikologis pada Trimester III

a) Rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh

dan tidak menarik.

b) Merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu.

c) Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat

melahirkan, khawatir akan keselamatannya.

d) Khawatir bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal,

bermimpi yang mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya.

e) Merasa sedih karena akan terpisah dari bayinya.

f) Merasa kehilangan perhatian.

(Sulistyawati, 2009 : 77)

5. Antenatal Care

a. Definisi Antenatal Care

Antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan

pada ibu hamil sejak ibu mulai merasakan kehamilannya sampai saat

bersalin (Saefuddin, 2008 : 89).

b. Tujuan asuhan atenatal

1) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu

dan tumbuh kembang bayi.

2) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental dan

social ibu dan bayi.

3) Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi

4) Mempersiapkan kehamilan cukup bulan, melahirkan dengan

selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin.

5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan

pemberian asi ekslusif.

c. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran

bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. (Sarwono,2008:89)

d. Menurut Sulistiawati (2009:69), pelayanan / asuhan standar minimal

termasuk ‘14T‘ yakni :

1) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan

2) Ukur tekanan darah

3) Nilai Status Gizi

4) Ukur tinggi fundus uteri

5) Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)

6) Imunisasi Tetanus Toksoid (TT)

7) Pemberian Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan

8) Test laboratorium (rutin dan khusus)

9) Tatalaksana kasus

10) Temu wicara (konseling), termasuk Perencanaaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan.

11) Pemeriksaan protein urine atas indikasi

12) Pemeriksaan reduksi urine atas indikasi

13) Pemberian terapi kapsul yodium untuk daerah endemis gondok

e. Kebijakan teknis

Setiap kehamilan dapat berkembang menjadi masalah atau

komplikasi setiap saat. Itu sebabnya mengapa ibu hamil memerlukan

pemantauan selama kehamilannya. Penatalaksanaan ibu hamil secara

keseluruhan meliputi komponen-komponen sebagai berikut :

1) Mengupayakan kehamilan yang sehat.

2) Melakukan deteksi dini komplikasi, melakukan penatalaksanaan

awal serta rujukan bila di perlukan.

3) Persiapan persalinan yang bersih dan aman.

4) Perencanaan antisipasif dan persiapan dini untuk melakukan

rujukan jika terjadi komplikasi.

(Saifuddin, 2008 : 90)

f. Informasi pada kunjungan ANC, menurut Saifuddin (2008 : N2)

1) Trimester 1 ( sebelum minggu ke 14 )

a) Membangun hubungan saling percaya antara petugas

kesehatan dan ibu hamil.

b) Mendeteksi masalah dan menanganinya.

c) Melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus neonatorum,

anemia kekurangan zat besi, penggunaan praktek tradisional

yang merugikan.

d) Memulai persiapan kelahiran bayinya dan kesiapan untuk

menghadapi komplikasi.

e) Mendorong prilaku sehat ( gizi, kebersihan, istirahat dan

2) Trimester II (sebelum minggu ke-14-28)

Sama seperti di atas, ditambah kewaspadaan khusus mengenai

preeklampsi (tanya ibu tentang gejala - gejala preeklampsia,

pantau tekanan darah, evaluasi oedema periksa untuk mengetahui

protein urine).

3) Trimester III (antara minggu ke 28-36 dan sesudah minggu ke-36)

Sama dengan yang di atas , kewaspadaan terhadap eklampsia,

pemeriksaan palpasi abdominal untuk mengetahui apakah

terdapat hamil ganda. Setelah 36 minggu pada trimester III : Sama

halnya dengan di atas, pada hamil lebih dari 36 minggu di lakukan

pemeriksaan pendeteksian letak bayi yang tidak normal atau

kondisi lainnya yang mengharuskannya untuk melahirkan di rumah

sakit.

g. Standar Asuhan

1) Identifikasi ibu hamil

Bidan mengadakan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan

masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan

motivasi ibu, suami dan keluarga agar mau memeriksakan

kehamilannya.

a) Pemeriksaan dan pemantauan ANC

Menurut Saifuddin (2008 : 90) kunjungan antenatal sebaiknya

dilakukan sedikitnya 4 kali selama masa kehamilan :

(1) K1 Pertama kali berkunjung pada trimester1 (sebelum 14

(2) K2 Satu kali kunjungan selama trimester kedua (antara

minggu 14 – 28).

(3) K3 & K4 Dua kali kunjungan selama trimester ketiga

(antara minggu 28 – 36 dan sesudah minggu ke 36).

h. Palpasi Abdomen

Palpasi adalah menyentuh atau menekan permukaan luar

tubuh dengan jari. Dilakukan untuk menentukan besarnya rahim

dengan menentukan usia kehamilan serta menentukan letak anak

dalam rahim. Pemeriksaan secara palpasi dilakukan dengan

menggunakan metode leopold, yakni :

1) Leopold I digunakan untuk menentukan usia kehamilan dan

bagian apa yang ada di fundus, dengan cara pemeriksa berdiri

sebelah kanan dan menghadap kemuka ibu, kemudian kaki ibu

dibengkokkan pada lutut dan lipat paha, lengkukan jari-jari kedua

tangan untuk mengelilingi bagian atas fundus, lalu tentukan apa

yang ada didalam fundus. Bila kepala sifatnya keras, bundar dan

melenting.

2) Leopold II digunakan untuk menentukan letak punggung anak dan

letak bagian kecil pada anak. Caranya Letakkan kedua tangan

pada sisi uterus, dan tentukan dimanakan bagian terkecil bayi.

3) Leopold III digunakan untuk menentukan bagian apa yang

terdapat di bagian bawah dan apakah bagian bawah anak sudah

lembut dan masuk ke dalam abdomen pasien di atas simpisis

pubis. Kemudian peganglah bagian presentasi bayi, lalu bagian

apakah yang menjadi presentasi tersebut.

4) Leopold IV digunakan untuk menentukan apa yang menjadi bagian

bawah dan seberapa masuknya bagian bawah tersebut ke dalam

rongga panggul. Caranya letakkan kedua tangan di sisi bawah

uterus lalu tekan ke dalam dan gerakkan jari-jari kearah rongga

panggul, dimanakah tonjolan sefalik dan apakah bagian presentasi

telah masuk. Pemeriksaan ini dilakukan bila kepala masih tinggi,

pemeriksaan leopold lengkap dapat dilakukan bila janin cukup

besar, kira-kira bulan ke VI ke atas.

(Aziz, 2008 : 142)

i. Pengolahan Anemia pada Kehamilan

Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan,

penanganan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Tiap tablet mengandung FeSO4 320 mg (zat

besi 60 mg) dan asam folat 500 mg, minimal masing–masing 90 tablet.

Tablet besi sebaiknya diminum bersamaan dengan vitamin C atau air

jeruk agar cepat dalam penyerapan dan tidak diminum bersama teh

atau kopi karena akan mengganggu penyerapan. (Safrudin, 2009 : 85)

j. Pengolahan Dini Hypertensi Pada Kehamilan

Bidan menemukan secara dini kenaikan tekanan darah pada

kehamilan dan mengenali tanda gejala pre-eklampsi, serta mengambil

k. Persiapan Persalinan

Bidan memberikan saran yang tepat pada ibu hamil, suami

serta keluarga pada trimester II untuk memastikan bahwa persiapan

persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan

direncanakan dengan baik, transportasi, biaya dan merujuk bila ada

kegawatan. (Safrudin, 2009 : 86)

6. Identifikasi, Komplikasi Dini Kehamilan

Ada enam tanda bahaya dalam masa periode antenatal :

a. Perdarahan pervaginam pada hamil muda maupun hamil tua.

b. Bengkak pada kaki, tangan atau wajah disertai sakit kepala yang

hebat, menetap dan tidak menghilang, serta kejang.

c. Demam atau panas tinggi.

d. Air ketuban keluar sebelum waktunya.

e. Bayi dalam kandungan gerakannya berkurang, tidak seperti biasanya

atau tidak bergerak sama sekali.

f. Muntah terus dan tidak mau makan.

Komplikasi dan penyulit kehamilan yang umumnya ditemukan pada:

a. Trimester I

1) Hiperemesis gravidarum

Mual dan muntah sering terjadi pada pagi hari tapi kadang

juga terjadi sepanjang hari. Penyebab dari hiperemesis belum

diketahui secara pasti tapi ada yang menyatakan bahwa mual

dan muntah tersebut disebabkan oleh peningkatan kadar

2) Abortus

Perdarahan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 22

minggu dengan gejala – gejala perdarahan, kaku perut,

keluarnya sebagian atau seluruh hasil konsepsi, servix

berdeletasi atau uterus mengecil dari seharusnya.

3) Kehamilan ektopik terganggu

Terjadi perdarahan pada wanita yang selama hamilnya

mengalami anemi, dan mengalami nyeri perut yang tidak

biasa.

4) Molahidatidosa

Merupakan suatu kehamilan yang tidak berkembang secara

tidak wajar dimana tidak ditemukan nya janin, secara

makroskopi. Molahidatidosa berisi cairan jernih dengan

ukuran bervariasi. Adanya molahidatidosa harus dicurigai bila

seseorang wanita yang mengalami amenore, perdarahan

pervaginam, uterus lebih besar dari usia kehamilan

seharusnya, dan tidak ditemukannya tanda tanda kehamilan.

5) Anemia

Anemia dalam kehamilan kurang baik bagi ibu baik dalam

kehamilan, persalinan, dan nifas dan masa selanjutnya,

karena berbagi penyulit dapat timbul karenanya.

b. Trimester II dan III

1) Letak janin

Letak janin yang tidak pas pada posisi yang tidak normal akan

2) Hipertensi

Hipertensi dalam kehamilan adalah hal yang serius yang

terjadi pada trimester II dan III, apalagi diiring dengan gejala

edem, kejang, di usia kehamilan di atas 22 minggu, dengan

ketentuan kenaikan tekanan sistolik 30 mmHg, kenaikan

darah absolute 149/90 atau 160/110 yang diambil selang 6

jam dalam keadaan istirahat.

3) Ketuban pecah dini

Pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda – tanda persalinan

dan di tunggu satu jam belum terjadi inpartu, sebagian besar

KPD ini terjadi pada kehamilan di atas 37 minggu sedangkan

di bawah 36 minggu jarang terjadi.

4) Gerak anak kurang

Ibu mersakan gerak bayinya antara 20 minggu sampai 24

minggu dimana ibu merasakan gerak janinnya 3 X dalam

periode 3 jam. Gerkan ini akan lebih terasa bila ibu dalam

posisi berbaring atau istirahat.

5) Kehamilan lewat waktu

Kehamilan yang terjadi melewati 294 hari atau 42 minggu

6) Kehamilan ganda

Pada kehamilan ganda dapat menyebabkan komplikasi yang

dapat terjadi pada trimester II atau III yaitu :

a) Persalinan premature

b) Hidramnion

d) Kelainan letak plasenta previa / sulusio plasenta

e) Gangguan pertumbuhan janin

7) Badan panas

Ibu mengalami peningkatan suhu badan di atas 38ºC, dimana

menunjukan bahwa ibu mengalami gejala infeksi dan adanya

sesuatu yang dapat membahayakan kehamilannya.

6) Adanya tanda – tanda inpartu sebelum waktunya

Adanya tanda – tanda persalinan sebelu, kehamilan di atas 37

minggu karena dapat terjadi persalinan premature.

7) Sakit kepala hebat

Sakit kepala yang terjadi dapat menyebabkan rasa ketidak

nyamanan, dimana sakit kepala yang menetap dan tidak

hilang dengan istirahat, dan dapat di curigai adanya gejala

dari eklamsi. (Setyaningrum 2009:11)

B. KONSEP DASAR PERSALINAN

1. Definisi Persalinan

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya servik, dan

janin turun dalam jalan lahir. kelahiran adalah proses dimana janin dan

ketuban di dorong keluar melalui jalan lahir. (Sarwono, 2008:100)

Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin

yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan

dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam

2. Tujuan persalinan normal

Tujuan asuhan persalinan normal adalah menjaga kelangsungan

hidup dan memberikan drajat kesehatan yang tinggibagi ibu dan bayinya,

melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap tetapi dengan

intervensi yang seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas

pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang diinginka (optimal). (JNPK-KR:

2008:3)

3. Tanda dan Gejala

Sebelum terjadi persalinan sebenarnya beberapa minggu

sebelumnya wanita memasuki ”Bulannya”, minggunya dan ”Harinya” yang

disebut kala pendahuluan (preparatomi satge of labor) memberikan tanda-tanda sebagai berikut :

a. Ligehtening/settling/dropping yaitu kepala turun memasuki pintu atas panggul (PAP) terutama pada primigravida.

b. Perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun.

c. Perasaan sering atau susah kencing, karena kandung kemih tertekan

oleh bagian terendah janin.

d. Rasa sakit perut dan pinggang oleh adanya kontraksi-kontraksi lemah

dari uterus kadang-kadang disebut ”false labor pains” Serviks menjadi lembek mulai mendatar dan sekresinya bertambah dan bisa

bercampur darah (bloody show).

e. Tanda dan gejala inpartu seperti adanya penipisan dan pembukaan

serviks, kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan servik

(frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit), dan cairan lendir

4. Lima benang merah

Ada lima aspek dasar atau lima benang merah, yang penting dan

saling terkait asuhan persalinan yang bersih dan aman. Berbagai aspek

tersebut melekat pada setiap persalinan, baik normal maupun patologis.

Lima benang merah tersebut (JNPK-KR, 2008 : 7) adalah :

a. Keputusan klinik

Langkah dalam membuat keputusan klinik antara lain:

1) Pengumpulan data utama dan relevan untuk membuat

keputusan

2) Menginterprestasikan data dan mengidentifikasi masalah.

3) Membuat diagnosis atau menentukan masalah yang

terjadi/dihadapi

4) Menilai adanya kebutuhan dan kesiapan intervensi untuk

mengatasi masalah.

5) Menyusun rencana pemberian asuhan atau intervensi untuk

solusi masalah.

6) Melaksanakan asuhan/intervensi terpilih.

7) memant au dan mengevaluasi efektifitas asuhan atau intervensi.

b. Asuhan sayang ibu dan bayi

Beberapa prinsip dasar asuhan sayang ibu adalah dengan

mengkutsertakan suami dan keluarga selama proses persalinan dan

kelahiran bayi. Banyak hasil menunjukkan bahwa jika para ibu

diperhatikan dan diberi dukungan selama persalinan dan kelahiran

asuhan yang akan mereka terima, mereka akan mendapatkan hasil

rasa aman dan hasil yang lebih baik.

Disebutkan pula bahwa hal tersebut pula dapat mengurangi

terjadinya persalinan dengan vakum, cunam, dan seksio sesar, dan

persalinan berlangsung lebih cepat.

c. Pencegahan infeksi

Pencegahan infeksi adalah bagian esensial dari asuhan

lengkap yang di berikan kepada ibu dan bayi baru lahir serta harus di

laksanakan secara rutin pada saat menolong persalinan dan

kelahiran. Saat memberikan asuhan dasar selama kunjungan

antenatal atau post partum, dan saat menatalaksana penyulit.

1) Tujuan pencegahan infeksi dalam pelayanan asuhan kesehatan

a) Meminimalkan infeksi yang disebabkan oleh

mikroorganisme.

b) Menurunkan resiko penularan penyakit yang mengancam

jiwa seperti hepatitis, HIV/AIDS.

2) Tindakan – tindakan pencegahan infeksi dalam pelayanan

asuhan kesehatan, yaitu :

a) Cuci tangan ;

b) Memakai sarung tangan ;

c) Memakai perlengkapan pelindung (celemek/ baju penutup,

kacamata, sepatu tertutup) ;

d) Menggunakan asepsis atau teknik aseptic ;

e) Memproses alat bekas pakai ;

g) Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan serta

pembuangan sampah secara benar.

d. Pendokumentasian

Pendokumentasian adalah bagian penting dari proses

membuat keputusan klinik karena memungkinkan penolong

persalinan untuk terus menerus memperhatikan asuhan yang

diberikan selama proses persalinan dan kelahiran bayi. Catat semua

asuhan yang telah diberikan kepada ibu dan bayi, jika asuhan yang

telah diberikan tidak dicatat maka maka dapat dianggap bahwa tidak

pernah dilakukan asuhan yang dimaksud.

e. Rujukan

Rujukan adalah kondisi optimal dan tepat waktu ke fasilitas

kesehatan rujukan atau yang memiliki sarana lebih lengkap

diharapkan mampu menyelamatkan jiwa ibu dan bayinya.

Singkatan BAKSOKUDA dapat digunakan dalam

mempersiapkan rujukan :

1) B : ( Bidan ) Pastikan bahwa ibu dan bayi di dampingi oleh

penolong persalinan saat di bawa ke fasilitas kesehatan rujukan.

2) A : ( Alat ) Bawa perlengkapan dan bahan-bahan untuk asuhan

persalinan ke tempat rujukan, perlengkapan dan bahan-bahan

tersebut mungkin di perlukan dalam perjalanan.

3) K : ( Keluarga ) Beritahu ibu dan keluarga mengenai ibu dan

janin, suami atau keluarga yang lain harus menemani ibu dan

4) S : ( Surat ) Berikan surat ke tempat rujukan, surat ini harus

memberikan identifikasi mengenai ibu dan bayi.

5) O : ( Obat ) Bawa obat-obatan esensial pada mungkin diperlukan

selama perjalanan.

6) K : ( Kendaraan ) Siapkan kendaraan yang paling mungkin untuk

merujuk dalam kondisi yang cukup nyaman.

7) U : ( Uang ) Ingatkan pada keluarga agar membawa uang dalam

jumlah yang cukup.

8) Da : ( Darah untuk transfusi )

(JNPK-KR, 2008 : 36)

5. Faktor Penting Dalam Persalinan

a. Passange (jalan lahir)

Adalah jalan lahir yang harus dilewati oleh janin terdiri dari

rongga panggul, dasar panggul, serviks dan vagina. Agar janin dan

plasenta dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan

lahir tersebut harus normal. Rongga-rongga panggul yang normal

adalah pintu atas panggil hampir berbentuk bundar, sacrum lebar dan

melengkung, promontorium tidak menonjol ke depan, kedua spina

ischiadica tidak menonjol kedalam, sudut arcus pubis cukup luas

(90-100), ukuran conjugata vera (ukuran muka belakang pintu atas

panggul yaitu dari bawah simpisis ke promontorium) ialah 10-11 cm,

ukuran diameter transversa (ukuran melintang pintu atas panggul)

14 cm, diameter oblique (ukuran sserong pintu atas panggul)

Jalan lahir dianggap tidak normal dan kemungkinan dapat

menyebabkan hambatan persalinan apabila panggul sempit

seluruhnya, panggul sempit sebagian, panggul miring, panggul

seperti corong, ada tumor dalam panggul. Dasar panggul terdiri dari

otot-otot dan macam-macam jaringan, untuk dapat dilalui bayi

dengan mudah jaringan dan otot-otot harus lemas dan mudah

meregang, apabila terdapat kekakuan pada jaringan, maka otot-otot

ini akan mudah ruptur.

Kelainan pada jalan lahir lunak diantaranya disebabkan oleh

serviks yang kaku (pada primi tua primer atau sekunder dan serviks

yang cacat atau skiatrik), serviks gantung (OUE terbuka lebar, namun

OUI tidak terbuka), serviks konglumer (OUI terbuka, namun OUE

tidak terbuka), edema serviks (terutama karena kesempitan panggul,

sehingga serviks terjepit diantara kepala dan jalan lahir dan timbul

edema), terdapat vaginal septum, dan tumor pada vagina.

b. Power (kekuatan)

Power adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang

terdiri dari his atau kontraksi uterus dan tenaga meneran dari ibu.

Power merupakan tenaga primer atau kekuatan utama yang

dihasilkan oleh adanya kontraksi dan retraksi otot-otot rahim.His

adalah kontraksi otot-otot rahim pada persalinan.Kontraksi adalah

gerakan memendek dan menebalnya otot-otot rahim yang terjadi

diluar kesadaran (involuter) dan dibawah pengendalian syaraf

Retraksi adalah pemendekan otot-otot rahim yang bersifat

menetap setelah adanya kontraksi.His yang normal adalah timbulnya

mula-mula perlahan tetapi teratur, makin lama bertambah kuat

sampai kepada puncaknya yang paling kuat kemudian

berangsur-angsur menurun menjadi lemah. His tersebut makin lama makin

cepat dan teratur jaraknya sesuai dengan proses persalinan sampai

anak dilahirkan. His yang normal mempunyai sifat : kontarksi otot

rahim mulai dari salah satu tanduk rahim, kontraksi bersifat simetris,

fundal dominan yaitu menjalar ke seluruh otot rahim, kekuatannya

seperti memeras isi rahim, otot rahim yang berkontraksi tidak kembali

ke panjang semula sehingga terjadi retraksi dan pembentukan

segmen bawah rahim, bersifat involunter yaitu tidak dapat diatur oleh

parturient. Tenaga meneran merupakan kekuatan lain atau tenaga

sekunder yang berperan dalam persalinan, tenaga ini digunakan

pada saat kala 2 dan untuk membantu mendorong bayi keluar,

tenaga ini berasal dari otot perut dan diafragma.

Meneran memberikan kekuatan yang sangat membantu

dalam mengatasi resistensi otot-otot dasar panggul. Persalinan akan

berjalan normal, jika his dan tenaga meneran ibu baik. Kelainan his

dan tenaga meneran dapat disebabkan karena hypotonic / atonia

uteri dan hypertonic / tetania uteri.

c. Passanger

Passenger terdiri dari janin dan plasenta. Janin merupakan

passanger utama, dan bagian janin yang paling penting adalah

90% bayi dilahirkan dengan letak kepala. Kelainan-kelainan yang

sering menghambat dari pihak passanger adalah kelainan ukuran

dan bentuk kepala anak seperti hydrocephalus ataupun

anencephalus, kelainan letak seperti letak muka ataupun letak dahi,

kelainan kedudukan anak seperti kedudukan lintang ataupun letak

sungsang.

d. Psyche (psikologis)

Faktor psikologis ketakutan dan kecemasan sering menjadi

penyebab lamanya persalinan, his menjadi kurang baik, pembukaan

menjadi kurang lancer. Menurut Pritchard, perasaan takut dan cemas

merupakan faktor utama yang menyebabkan rasa sakit dalam

persalinan dan berpengaruh terhadap kontraksi rahim dan dilatasi

serviks sehingga persalinan menjadi lama.

e. Penolong (tenaga kesehatan)

Meliputi pengalamannya dalam memimpin persalinan,

kesabaran dan pengertiannya dalam menghadapi pasien terutama

terhadap primípara. (Safrudin,2009:101)

6. Mekanisme Persalinan Normal

Mekanisme persalinan merupakan gerakan janin dalam

menyesuaikan dengan ukuran dirinya dengan ukuran panggul saat kepala

melewati panggul, yaitu :

a. Engangement

Engangement pada primigravida terjadi pada bulan terakhir

kehamilan, dan pada multigravida terjadi pada awal persalinan.

pintu atas panggul dengan sutura sagitalis melintang/oblik didalam

jalan lahir dan sedikit fleksi. (Sumarah,2009:88)

b. Penurunan kepala

Menurut Cuningham (1995) dan Varney (2002) seperti dikutip

pada sumarah (2009:92), kekuatan yang mendukung yaitu tekanan

cairan amnion, tekanan langsung fundus pada bokong, kontraksi

otot-otot abdomen, ekstensi dan pelurusan badan janin atau tulang

belakang janin menyebabkan penurunan kepala.

c. Fleksi

Gerakan fleksi disebabkan karena janin terus didorong maju

tetapi kepala janin terhambat oleh serviks, dinding panggul atau

dasar panggul.Pada kepala janin, dengan adanya fleksi maka

diameter oksipitofrontalis 12cm berubah menjadi

suboksipitobregmatika 9 cm. Posisi dagu bergeser kearah dada janin.

(Sumarah, 2009:92)

d. Rotasi dalam

Rotasi dalam atau putar paksi dalam adalah pemutaran

bagian terendah janin dari posisi sebelumnya kearah depan sampai

dibawah simpisis. Gerakan ini adalah upaya kepala janin untuk

menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir yaitu bentuk bidang tengah

dan pintu bawah panggul.Rotasi ini terjadi setelah kepala melewati

hodge III (setinggi spina) atau setelah didasar panggul. Pada

pemeriksaan dalam ubun- ubun kecil mengarah ke jam 12.

e. Ekstensi

Penyebab dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bawah

panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala

menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya. Pada

saat itu ada dua gaya yang mempengaruhi, yaitu :

1) Gaya dorong dari fundus uteri kearah belakang.

2) Tahanan dasar panggul dan simpisis kearah depan.

Hasil kerja dari dua gaya tersebut mendorong ke vulva dan

terjadilah ekstensi. Maka berangsur–angsur lahirlah ubun-ubun

kecil, ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Pada

saat kepala sudah lahir seluruhnya, dagu bayi berada di atas anus

ibu.

(Sumarah,2009:95)

f. Rotasi luar

Terjadinya gerakan rotasi luar atau putar paksi luar

dipengaruhi oleh faktor-faktor panggul,sama seperti pada rotasi

dalam. (Sumarah,2009:97)

g. Ekspulsi

Setelah terjadinya rotasi luar, bahu depan berfungsi sebagai

hypomochlion untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian setelah

kedua bahu lahir disusul lahirlah trochanter depan dan belakang

sampai lahir janin seluruhnya. Gerakan kelahiran bahu depan, bahu

7. Langkah Pertolongan Persalinan dan Manajemen Kebidanan Pada Ibu

Bersalin

Berlangsungnya proses persalinan normal dibagi menjadi 4 kala, yaitu:

a. Kala I (Kala Pembukaan)

Berlangsung antara pembukaan nol sampai pembukaan

lengkap (10 cm). Pada fase aktif Lamanya kala 1 untuk primigravida

berlangsung 13 jam, sedangkan multigravida sekitar 7 jam dengan

perhitungan pembukaan primigravida 1 cm/jam dan pembukaan

multigravida 2 cm/jam. (Saifuddin, 2008:N8)

1) Kala I ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu:

a) Fase laten

Dimana pembukaan servik berlangsung lambat, sampai

pembukaan 3 cm berlangsung dalam 7–8 jam.

b) Fase aktif

Berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 subfase, yaitu

fase akselerasi berlangsung selama 2 jam (pembukaan

terjadi 4 cm), fase dilatasi maksimal selama 2 jam

pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm, fase

deselerasi berlangsung lambat dalam waktu 2 jam

(pembukaan menjadi 10 cm atau lengkap).

Fase-fase tersebut diatas dijumpai pada primigravida pada

multigravida pun demikian, tetapi fase laten, fase aktif dan

2) Asuhan Kala I Persalinan

a) Menghadirkan orang yang dianggap penting oleh ibu seperti

suami, dan keluarga untuk memberikan dukungan kepada

ibu.

b) Mengatur aktifitas dan posisi yang nyaman bagi ibu.

c) Membimbing ibu untuk rileks sewaktu ada his dengan cara

ibu diminta untuk menarik nafas panjang, kemudian

dilepaskan dengan meniup sewaktu ada his.

d) Menjaga privasi ibu antara lain dengan menggunakan

penutup atau tirai dan tidak menghadirkan orang lain tanpa

pengetahuan ibu dan seizin ibu.

e) Menjelaskan kemajuan persalinan, perubahan yang terjadi

dalam tubuh ibu, prosedur yang akan dilaksanakan dan hasil

pemeriksaan.

f) Menjaga kebersihan diri dengan membolehkan ibu untuk

mandi dan menganjurkan ibu untuk membasuh

kemaluannya seusai buang air besar atau kecil.

g) Mengatasi rasa panas ibu bersalin biasanya merasa panas

dan banyak keringat. Bidan dapat mengatasinya dengan

meggunakan kipas angin/AC.

h) Masase dengan melakukan pijatan pada punggung dan

mengusap perut dengan lembut.

i) Pemberian cukup minum untuk memenuhi kebutuhan energi

j) Mempertahankan kandung kemih tetap kosong dengan

menyarankan ibu untuk berkemih sesering mungkin.

k) Memberikan support pada ibu dan keluarga.

(Saifuddin,2008:N8)

b. Kala II (Kala Pengeluaran Janin)

Dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir.

pada kala ini his terkoordinir, kuat, cepat, dan lebih lama, kira-kira 2–

3 menit sekali, kepala janin telah turun masuk ruang panggul

sehingga terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul yang

secara reflektoris menimbulkan rasa mengedan karena tekanan pada

rektum, ibu merasa seperti ingin BAB, dengan tanda anus terbuka,

kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka dan perineum

meregang. Dengan his mengedan yang terpimpin dan lahirlah kepala,

diikuti oleh seluruh badan janin, kala II pada primi: 2 jam pada multi: 1

jam. (sumarah, 2009:106)

1) Tanda dan gejala kala II

a) Ibu merasa ingin meneran (dorongan meneran/doran)

b) Perineum menonjol (perjol)

c) Vulva vagina membuka (vulka)

d) Adanya tekanan pada spincter anus (teknus)

e) Jumlah pengeluaran air ketuban meningkat

f) Meningkatnya pengeluaran darah dan lendir

g) Kepala telah turun didasar panggul

h) Ibu kemungkinan ingin buang air besar

2) Asuhan Kala II

a) Memberikan dukungan pada ibu dalam menghadapi

persalinan.

b) Memberikan ibu makanan dan minuman jika tidak ada his.

c) Mendampingi ibu dengan keluarga atau suami saat

melahirkan.

d) Memantau DJJ setelah setiap kontraksi untuk memastikan

janin tidak mengalami bradikardi (nadi 12x/menit). Selama

mengedan yang lama akan terjadi pengurangan aliran darah

dan oksigen ke janin.

e) Memimpin persalinan jika sudah ada tanda-tanda Kala II.

f) Memakai sarung tangan saat kepala bayi terlihat

g) Menjaga kebersihan ibu jika ada kotoran keluar dari rektum,

bersihkan dengan kain bersih.

h) Bantu kepala bayi lahir perlahan, sebaiknya diantara his.

i) Begitu kepala bayi lahir, usap mulut dan hidung bayi dengan

kasa bersih dan biarkan kepala bayi memutar.

j) Begitu bahu sudah pada posisi anterior-posterior yang benar,

bantulah persalinan dengan cara tepat.

k) Segera setelah lahir, periksa keadaaan bayi, letakkan di perut

ibu, dan segara keringkan bayi dengan handuk bersih yang

hangat. Setelah bayi kering, selimuti bayi dengan handuk baru

yang bersih dan hangat.

l) Minta ibu memegang bayinya. Tali pusat di klem di dua

m) Letakkan bayi dalam pelukan ibu dan mulai menyusui.

(JNPK,2008:79)

c. Kala III (Kala Pengeluaran Uri)

Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya

plasenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit.Setelah bayi

lahir uterus teraba keras dengan fundus uteri agak diatas pusat.

Beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan

plasenta dari dindingnya. (sumarah, 2009:7)

Tanda-tanda pelepasan plasenta adalah uterus yang

membundar dan keras, uterus terdorong keatas, tali pusat bertambah

panjang, ada semburan darah.Setelah plasenta lahir harus diperiksa

untuk melihat apakah ada bagian plasenta yang tertinggal di dalam

uterus, dan biasanya eksplorasi kavum secara manual.

(Prawirohardjo, 2008;117)

1) Manajemen aktif Kala III

Penatalaksanaan aktif Kala III (Pengeluaran Aktif

Plasenta) membantu menghindarkan terjadinya perdarahan

pasca persalinan. Adapun penatalaksanaan kala III meliputi:

a) Pemberian oksitosin dengan segera (2 menit setelah bayi

lahir).

b) Pengendalian tarikan pada tali pusat.

c) Pemijatan uterus segera setelah pada tali pusat.

2) Asuhan Kala III

a) Memberikan oksitosin untuk merangsang uterus berkontraksi

kelahiran bayi guna menghasilkan oksitosin alamiah atau

memberikan ergometrin 0,2 mg IM.

b) Melakukan penegangan tali pusat terkendali (PTT), PTT

dilakukan hanya kalau uterus berkontraksi.

c) Segera setelah plasenta dan selaputnya dikeluarkan, masase

fundus agar menimbulkan kontraksi. Hal ini dilakukan untuk

mengurangi pengeluaran darah dan mencegah perdarahan

pasca persalinan.

d) Jika menggunakan manajemen aktif Kala III dan plasenta

belum lahir dalam 15 menit, berikan oksitosin 10 unit IM dosis

kedua.

e) Periksa kandung kemih dan lakukan katerisasi jika kandung

kemih penuh.

f) Periksa adanya tanda-tanda pelepasan plasenta.

d. Kala IV (Kala Pengawasan atau Observasi)

Kala IV dimaksudkan untuk melakukan observasi karena

perdarahan postpartum paling sedikit terjadi pada 2 jam pertama.

Hal-hal yang diobservasi adalah tingkat kesadaran pasien.

Pemeriksaan tanda-tanda vital : tekanan darah, nadi, suhu dan

pernapasan, kontraksi uterus dan perdarahan yang terjadi.

Darah yang keluar harus ditukar sebaik-baiknya. Kehilangan

darah pada persalinan biasanya disebabkan oleh luka pada

pelepasan uri dan robekan pada serviks dan perineum.Perdarahan

perdarahan lebih maka harus dicari penyebabnya. (Manuaba,

2010:174)

Sebelum meninggalkan wanita pospartum petugas harus

memantau ibu setiap 15 menit pada jam pertama setelah kelahiran

plasenta dan 30 menit pada jam kedua setelah persalinan.

(Saifuddin, 2008:5)

WHO/UNICEF/IVACG Task Force, 2006 merekomendasikan

pemberian 2 dosis vitamin A 200.000 IU dalam selang waktu 24 jam

pada ibu pasca bersalin untuk memperbaiki kadar vitamin A pada ASI

dan mencegah terjadinya lecet puting susu. Selain itu suplementasi

vitamin A akan meningkatkan daya tahan tubuh ibu terhadap infeksi

perlukaan atau laserasi akibat proses persalinan. (JNPK-KR

2008:110)

1) Asuhan Kala IV

a) Evaluasi fungsi fundus dengan meletakkan jari tangan anda

secara melintang antara pusat dan fundus uteri.

b) Perkirakan kehilangan darah secara keseluruhan.

c) Periksa perenium perdarahan aktif (misalnya, apakah dari

laserasi atau episiotomi). Laserasi diklasifikasikan

berdasarkan luasnya robekan, yaitu:

(1) Laserasi derajat 1: Robekan terjadi pada mukosa

vagina, komisura posterior, dan kulit perineum. Tidak

perlu dijahit jika tidak ada perdarahan dan aposisi luka

(2) Laserasi derajat 2: Robekan terjadi pada mukosa

vagina, komisura posterior, kulit perineum, dan otot

perineum. Diperlukan penjahitan.

(3) Laserasi derajat 3: Robekan terjadi pada mukosa

vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot

perineum, dan otot sfingter ani.

(4) Laserasi derajat 4: Robekan terjadi pada mukosa

vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot

perineum, otot sfingter ani, dan dinding depan rektum.

Penolong APN tidak dibekali keterampilan untuk

reparasi laserasi perineum derajat 3 atau 4. Segera

rujuk ke fasilitas rujukan.

d) Evaluasi kondisi secara umum.

e) Dokumentasikan semua asuhan dan temuan selama kala IV

persalinan.

(JNPK-KR,2008:111)

8. Pertolongan persalinan menggunakan metode Asuhan Persalinan Normal

58 angkah Asuhan Persalinan Normal :

1) Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua

2) Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk

mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali

pakai 2 ½ ml ke dalam wadah partus set.

3) Memakai celemek plastik.

4) Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan

5) Menggunakasn sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan

digunakan untuk pemeriksaan dalam.

6) Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi

dengan oksitosin dan letakkan kembali ke dalam wadah partus set.

7) Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah dan

gerakan vulva ke perineum.

8) Melakukan pemeriksaan dalam, pastikan pembukaan sudah

lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.

9) Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam

larutan clorin 0,5 %, membuka sarung tangan dalam keadaan

terbalik dan merendamnya dalam larutan clorin 0,5 %.

10) Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai,

pastikan DJJ dalam batas normal (120-160 x/menit).

11) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin

baik, meminta ibu untuk meneran saat ada His apabila ibu sudah

merasa ingin meneran.

12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk

meneran (pada saat ada His, bantu ibu dalam posisi setengah

duduk dan pastikan ia meneran nyaman).

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang

kuat untuk meneran.

14) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi

nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam

15) Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu,

jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm.

16) Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu.

17) Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali

kelengkapan alat dan bahan.

18) Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan.

19) Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm,

memasang handuk bersih untuk mengeringkan janin pada perut.

20) Memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin.

21) Menunggu hingga kapala janin selesai melakukan putaran paksi

luar secara spontan.

22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara

biparental.Menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi.

Dengan lembut gerakan kepala kearah bawah dan distal hingga

bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian gerakan

arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

23) Setelah bahu lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk

menyanggah kepala, lengan, dan siku sebelah atas.

24) Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung

kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai

bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

25) Menilai penilaian selintas:

a) Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan.

26) Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian

tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks.

Ganti handuk basah dengan handuk/kain yang kering. Membiarkan

bayi atas perut ibu.

27) Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi

dalam uterus.

28) Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus

berkontraksi baik.

29) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit IM

(intramuskuler) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan

aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

30) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem

kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal dan

jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

31) Dengan satu tangan. Pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi

perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem.

32) Mengikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi

kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya

dengan simpul kunci pada sisi lainnya.

33) Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di

kepala bayi.

34) Memindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva.

35) Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas

36) Setelah uterus berkontraksi, menegangkan tali pusat dengan

tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan

hati-hati kearah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40

detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul

kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

37) Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta

terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat

dengan arah seejajar, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan

tekanan dorso-kranial).

38) Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta

dengan hati-hati. Bila perlu (terasa ada tahanan), pegang plasenta

dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu

pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

39) Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri

dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan

bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus

terabakeras).

40) Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan

kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput

ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik

yang tersedia.

41) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum.

Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

42) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi

43) Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu

paling sedikit 1 jam.

44) Setelah satu jam, lakukan penimbangan/pengukuran bayi, beri tetes

mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1mg intramaskuler di

paha kiri anterolateral.

45) Setelah 1 jam pemberian vitamin K1 berikan suntikan imunisasi

Hepatitis B di paha kanan anterolateral.

46) Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan

pervaginam.

47) Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan

menilai kontraksi.

48) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah.

49) Memeriksakan nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15

menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit

selama jam kedua pasca persalinan.

50) Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas

dengan baik.

51) Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin

0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan

setelah di dekontaminasi.

52) Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang

sesuai.

53) Membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Membersihkan

sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian

54) Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk

membantu apabila ibu ingin minum.

55) Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5 %.

56) Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%

melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan

merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.

57) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

58) Melengkapi partograf.

9. Partograf

Partograf adalah catatan grafik kemajuan persalinan untuk

memantau keadaan ibu dan janin tanpa menghiraukan apakah persalinan

tersebut normal atau dengan komplikasi (Prawirohardjo, 2008:315).

Partograf adalah alat bantu yang di gunakan selama fase aktif persalinan

(JNPK-KR, 2008: 54). Partograf di pakai untuk memantau kemajuan

persalinan dan membantu petugas kesehatan dalam mengambil

keputusan dalam penatalaksanaan (Saifuddin,2008:N8).

Tujuan dari partograf menurut Prawrohardjo (2008:315) adalah :

a. meningkatkan mutu dan keteraturan pemantauan janin dan ibu

selama persalinan.

b. untuk mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan

menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam.

c. untuk mengetahui lebih awal adanya persalinan abnormal dan

mencegah terjadinya persalinan lama yang dapat menurunkan resiko

perdarahan post partum dan sepsis, mencegah persalinan macet,

d. membantu mengambil keputusan lebih awal, kapan seorang ibu

harus di rujuk, di percepat dan di akhiri persalinannya.

Partograf di mulai pada pembukaan 4 cm ( fase aktif ). Partograf

sebaiknya di buat untuk setiap ibu bersalin, tanpa menghiraukan apakah

persalinan tersebut normal atau dengan komplikasi.Menurut JNPK-KR,

(2008:55) partograf harus di gunakan :

1) Untuk semua ibu dalam fase aktif kala I persalian sebagai elemen

penting asuhan persalian.

2) Selama persalianan dan kelahiran di semua tempat.

3) Secara rutin oleh semua penolong persalinan yang memberikan

asuhan kepada ibu selama persalinan dan kelahiran.

Petugas harus mencatat kondisi ibu dan bayi sebagai berikut :

1) Denyut jantung janin, di periksa setiap ½ jam

2) Air ketuban, catat air ketuban setiap pemeriksaan vagina :

a) U : Selaput utuh

b) J : Selaput pecah

c) M : Air ketuban bercampur mekonium

d) K : Tidak ada cairan ketuban atau kering

3) Perubahan kepala janin ( Molding atau Molase )

a) O : Sutura terpisah

b) 1 : Sutura ( pertemuan dan tulang tengkorak ) Bersesuaian

c) 2 : Sutura tumpang tindih tetapi dapat di perbaiki

d) 3 : Sutura tumpang tindih dan tidak dapat di perbaiki

4) Pembukaan mulut rahim (serviks) di nilai setiap 4 jam dan di berikan

5) Penurunan : mengacu pada bagian kepala (di bagi 5 bagian) yang

teraba pada pemeriksaan abdomen / luar di atas simfisis pubic. Catat

dengan lingkaran (O) pada setiap pemeriksaan dalam. Pada posisi

O/5 sinsiput (S) atau paruh atas kepala berada di simfisis pubis

6) Waktu : menyatakan berapa jam waktu yang telah di jalani sesudah

pasien di terima

7) Jam ; catat jam sesungguhnya

8) Kontraksi : catat setiap setengah jam; lakukan palpasi untuk

menghitung banyaknya kontraksi dalam 10 menit dan lamanya tiap

kontraksi dalam hitungan detik

a) kurang dari 20 detik ; kontraksi lemah

b) antara 20 – 40 detik : kontraksi sedang

c) lebih dari 40 detik : kontraksi kuat

9) Oksitosin ; jika memakai oksitosin catatlah banyaknya oksitosin per

volume cairan infuse dan dalam tetesan per menit

10) Catat semua obat yang di berikan

11) Nadi catatlah setiap 30 – 60 menit dan tandai dengan sebuah titik

besar

12) Tekanan darah cacatlah setiap 4 jam dan tandai dengan anak panah

13) Suhu badan catatlah setiap 2 jam

14) Protein aseton dan volume urine catatlah setiap 2 jam.

Jika temuan – temuan melintas kearah kanan dari garis waspada,

petugas kesehatan harus melakukan penilaian terhadap kondisi ibu dan

10. Identifikasi komplikasi dan deteksi dini pada persalinan

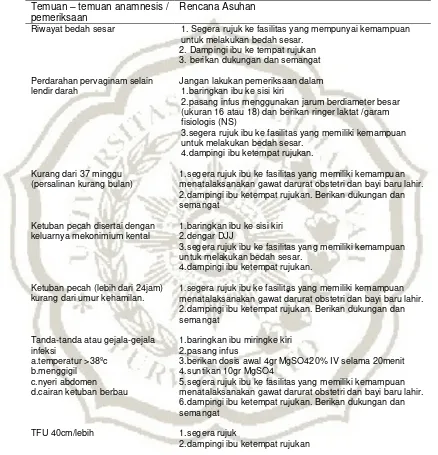

Tabel 2.3 Deteksi pada tanda persalinan

Temuan – temuan anamnesis / pemeriksaan

Rencana Asuhan

Riwayat bedah sesar 1. Segera rujuk ke fasilitas yang mempunyai kemampuan untuk melakukan bedah sesar.

2. Dampingi ibu ke tempat rujukan 3. berikan dukungan dan semangat Perdarahan pervaginam selain

lendir darah

Jangan lakukan pemeriksaan dalam 1.baringkan ibu ke sisi kiri

2.pasang infus menggunakan jarum berdiameter besar (ukuran 16 atau 18) dan berikan ringer laktat /garam fisiologis (NS)

3.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan bedah sesar.

4.dampingi ibu ketempat rujukan. Kurang dari 37 minggu

(persalinan kurang bulan)

1.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 2.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat

Ketuban pecah disertai dengan keluarnya mekonimium kental

1.baringkan ibu ke sisi kiri 2.dengar DJJ

3.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan bedah sesar.

4.dampingi ibu ketempat rujukan. Ketuban pecah (lebih dari 24jam)

kurang dari umur kehamilan.

1.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 2.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat

1.baringkan ibu miringke kiri 2.pasang infus

3.berikan dosis awal 4gr MgSO420% IV selama 20menit 4.suntikan 10gr MgSO4

5.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 6.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat

TFU 40cm/lebih 1.segera rujuk

2.dampingi ibu ketempat rujukan DJJ kurang dari 100 / lebih dari

180x/menit pada dua kali penilaian dengan jarak 5 menit

1.baringkan ibu miring ke sisi kiri dan anjurkan untuk bernafas secara teratur

2.pasang infus

3.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 4.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat

Primipara dalam fase aktif kala 1 persalinan dengan penurunan kepala jamin 5/5

1.baringkan ibu miring ke kiri

Temuan – temuan anamnesis / pemeriksaan

Rencana Asuhan Presentasi bukan belakang kepala

(sungsang, letak lintang dll)

1.baringkan ibu miring ke sisi kiri

2.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 3.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat

Tali pusat menumbung (jika tali pusat masih berdenyut)

1.gunakan sarung tangan disenfeksi tingkat tinggi, letakan satu tangan di vagina dan jauhkan kepala janin dari taki pusat yang menumbung, tangan lain mendorong bayi melalui dinding abdomen agar bagian terbawah janin tidak menekan tali pusatnya.

2.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 3.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat

Tanda dan gejala syok a.nadi cepat >110x/menit

b.TD menurun (sistolik<90mmHg) c.pucat

d.berkeringat, kulit lembab, dingin e.nafas cepat >30x/menit

f.cemas

g.produksi urine sedikit

1.baringkan ibu ke sisi kiri

2.jika mungkin naikan kedua kaki ibu untuk meningkatkan aliran darah ke jantung

3.pasang infus

4.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 5.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat

Tanda dan gejala fase laten berkepanjangan

a.pembukaan servik kurang dari 4cm setelah 8jam

b.kontraksi teratur (lebih dari 2 dalam 10menit)

1.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 2.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat

Tanda dan gejala belum inpartu a.frekuensi kontraksi kurang dari dua kali dalam 10 menit dan lamanya kurang dari 20detik b.tidak ada perubahan pada servik dalam waktu 1jam hingga 2jam

1.anjurkan ibu untuk minum dan makan 2.anjurkan ibu untuk bergerak bebas

3.jika kontraksi berhenti atau tidak ada perubahan servik, evaluasi DJJ, jika tidak ada tanda-tanda kegawat daruratan pada ibu dan janin, persilahkan ibu untuk pulang dengan nasehat untuk:

-menjaga pola makan dan minum

-datang untuk mendapatkan asuhan jika terjadi peningkatan frekuensi dan lama kontraksi.

Tanda dan gejala partus lama a.pembukaan servik mengarah kesebelah kanan garis waspada partograf

b.pembukaan servik kurang dari 1cm perjam

c.frekuensi kontraksi kurang dari 2kali dalam 10menit dan lamanya kurang dari 40detik

1.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 2.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat.

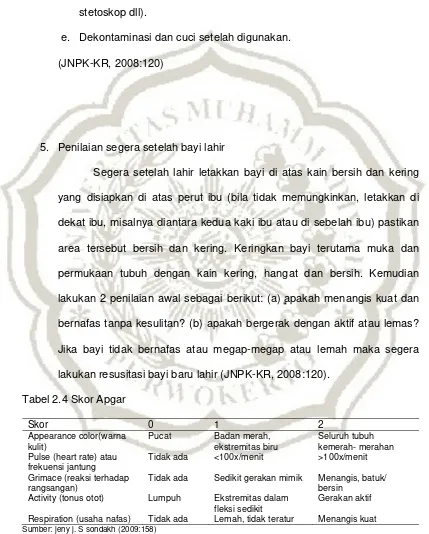

C. KONSEP DASAR BAYI BARU LAHIR

1. Definisi bayi baru lahir

Bayi baru lahir disebut juga dengan neonatus merupakan individu

yang sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran serta

harus dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intra uterin ke

kehidupan ekstrauterin. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir

pada uisa kehamilan 37 – 42 minggu dan berat badanya 2500 – 4000

gram. (dewi 2010:1)

2. Perubahan fisiologis bayi baru lahir (prawirohardjo, 2008:161)

a. Perubahan metabolisme karbohidrat.

Dalam waktu 2 jam setelah lahir akan terjadi penurunan kadar

gula darah, untuk menambah energi pada jam 3 pertama setelah lahir

diambil dari hasil metabolisme asam lemak, bila karena sesuatu hal

misalnya bayi mengalami, metabolisme asam lemak tidak memenuhi

kebutuhan pada neonatus maka kemungkinan besar bayi akan

menderita hipoglikemia.

b. Perubahan suhu tubuh

Ketika bayi baru lahir, bayi berada pada suhu lingkungan yang

lebih rendah dibanding suhu dalam rahim Ibu, apalagi bayi dibiarkan

dalam suhu kamar 25o C maka bayi akan kehilangan panas melalui

konveksi, radiasi dan evaporasi sebanyak 200kal/ kg, BB/ menit.

Sedangkan produksi panas yang dihasilkan tubuh bayi hanya 1/10

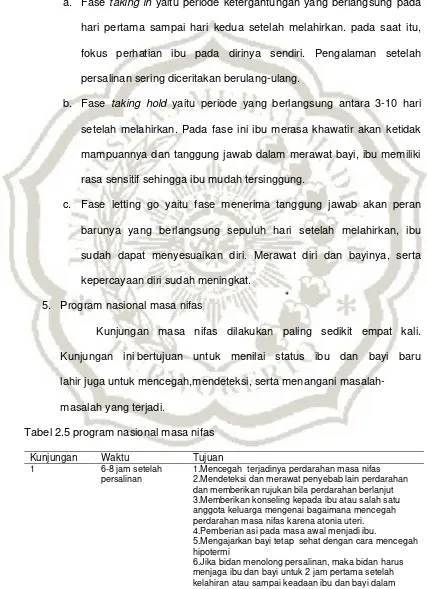

nya.