UNIVERSITAS INDONESIA

HUBUNGAN LITERASI INFORMASI DENGAN PUBLIKASI

HASIL PENELITIAN PENELITI DI

PUSAT PENELITIAN BIOTEKNOLOGI – LIPI

TESIS

LUDYA ARICA BAKTI

1006795472

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN

HUBUNGAN LITERASI INFORMASI DENGAN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN PENELITI DI

PUSAT PENELITIAN BIOTEKNOLOGI – LIPI

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Humaniora

LUDYA ARICA BAKTI 1006795472

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN

DEPOK DESEMBER 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ludya Arica Bakti NPM : 1006795472 Tanda Tangan :

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Ludya Arica Bakti

NPM : 1006795472

Program Studi : Ilmu Perpustakaan

Judul Tesis : Hubungan Literasi Informasi dengan Publikasi

Hasil Penelitian Peneliti di Pusat Penelitian Bioteknologi - LIPI

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua/Penguji : Anon Mirmani, MIM.Arc./Rec (...)

Pembimbing/Penguji : Indira Irawati, M.A. (...)

Pembaca/Penguji : Siti Sumarningsih, M.Lib. (...)

Panitera : Ari Nugraha, M.Ti (...)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2012

Oleh Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Prof. Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A. NIP. 196510231990031002

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia.

Depok, Desember 2012

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Humaniora bidang kajian Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai sekarang, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Atas bantuan tersebut saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Indira Irawati selaku pembimbing dalam penyusunan tesis ini. 2. Ibu Laksmi selaku Ketua Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi. 3. Ibu Anon Mirmani dan Ibu Siti Sumarningsih yang berkenan menjadi

pembaca dan penguji, sekaligus memberi masukan-masukan guna kesempurnaan tesis ini.

4. Seluruh pengajar di program Magister Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia.

5. Kedeputian bidang Sumber Daya IPTEK Kementerian Riset & Teknologi yang telah memberikan beasiswa S2 di Universitas Indonesia.

6. Bapak Bambang Prasetya yang berkenan menjadi Co-promotor, sekaligus memberi kesempatan & dukungan.

7. Kedua orang tua, yang tiada henti-henti berdoa untuk kesuksesan penulis. 8. Anakku Kinanti Maharani & Radhitya Wijaya yang menjadi penyemangat

dalam penulisan ini.

9. Teman-teman angkatan 2010 di Magister Ilmu Perpustakaan yang memberikan semangat serta dukungan moril.

10. Bapak Yopi, rekan-rekan Subbag Kerjasama & Jasa di Pusat Penelitian Bioteknologi - LIPI serta semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu telah membantu baik materil maupun spirituil sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Desember 2012 Penulis,

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ludya Arica Bakti

NPM : 1006795472

Program Studi : Ilmu Perpustakaan

Departemen : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive

Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Hubungan Literasi Informasi dengan Publikasi Hasil Penelitian Peneliti di Pusat Penelitian Bioteknologi - LIPI

Dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok,

Pada tanggal Desember 2012 Yang menyatakan,

ABSTRAK

Nama : Ludya Arica Bakti

Program Studi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Judul : Hubungan Literasi Informasi dengan Publikasi Hasil Penelitian Peneliti di Pusat Penelitian Bioteknologi – LIPI

Tesis ini membahas hubungan literasi informasi dengan publikasi hasil penelitian peneliti di Pusat Penelitian Bioteknologi – LIPI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa peneliti khususnya di lingkungan Pusat Penelitian Bioteknologi – LIPI lebih mengekplorasi dan mengembangkan kemampuan literasi informasi; pengembangan strategi organisasi berupa pembuatan program literasi informasi; perlunya keterlibatan perpustakaan dalam kegiatan literasi informasi.

Kata kunci :

ABSTRACT

Name : Ludya Arica Bakti

Study Program : Library and Information Science

Title : Researchers’ Information Literacy Relations with Publications of Research Results in Research Center of Biotechnology - LIPI

The focus of this study is analyzing the relationship between researchers’ information literacy with publications of research results that existed at the Research Center of Biotechnology - LIPI. The type of this research is a quantitative study with descriptive approach. The results suggest that researchers, especially in the Biotechnology Research Center - LIPI to explore and develop information literacy skills; construct organizational strategies such as information literacy programming; involvement of the library in information literacy activities. Key words :

Information, information literacy, information skills, publication of research results

DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Perumusan Masalah ... 6 1.3. Tujuan Penelitian ... 6 1.4. Manfaat Penelitian ... 6 1.5. Kerangka Berpikir ... 7

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1. Literasi Informasi ... 9

2.1.1. Komponen Literasi Informasi ... 12

2.1.2. Menilai Literasi Informasi ... 13

2.2. Pengertian Peneliti ... 16

2.3. Standar Kompetensi Literasi Informasi Untuk Lingkungan Kerja 20 2.4. Literasi Informasi dan Peneliti ... 22

2.5. Publikasi Hasil Penelitian ... 24

BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1. Pendekatan Penelitian ... 27

3.2. Metode Penelitian ... 27

3.3. Tempat Penelitian ... 28

3.4. Teknik Pengumpulan Data ... 28

3.5. Analisis Data ... 29

3.6. Desain Kuesioner ... 31

3.7. Hipotesis ... 31

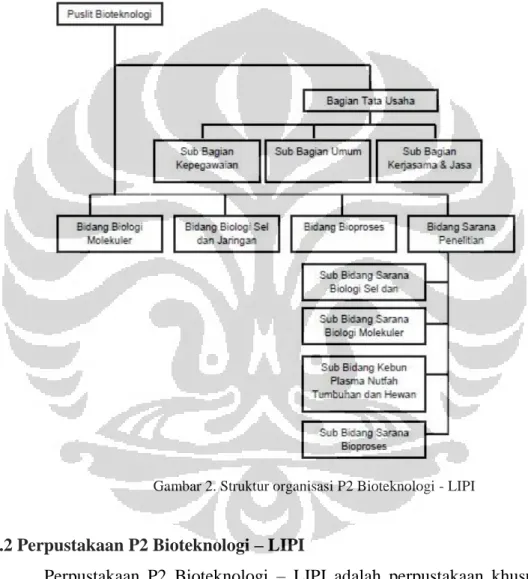

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pusat Penelitian Bioteknologi – LIPI ... 34

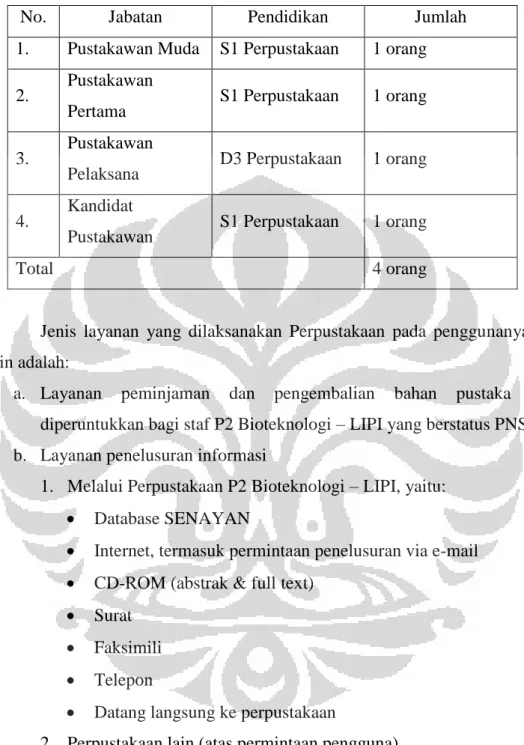

4.2. Perpustakaan P2 Bioteknologi – LIPI ... 35

4.3. Karakteristik Responden ... 38

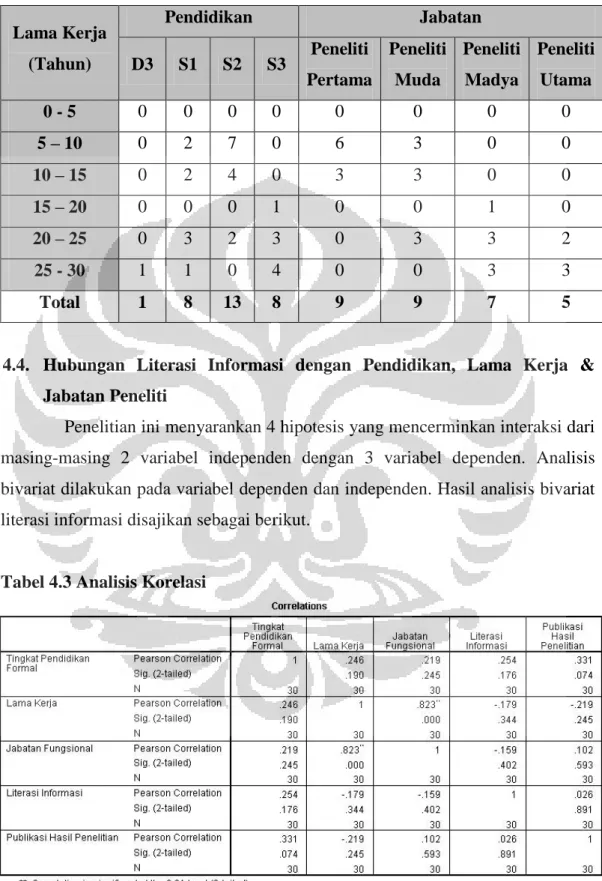

4.4. Hubungan Literasi Informasi dengan Pendidikan, Lama Kerja Dan Jabatan Peneliti ... 39

4.6. Literasi Informasi ... 45 4.6.1. Kemampuan Menentukan Jenis dan Batas Informasi

Yang Diperlukan ... 45 4.6.2. Mengakses Informasi Yang Dibutuhkan Secara Efektif

Dan Efisien ... 47 4.6.3. Mengevaluasi Informasi dan Sumber-Sumbernya Secara

Kritis dan Menggabungkan Informasi Terpilih Ke Dalam

Dasar-Dasar Pengetahuan dan Sistem Nilai ... 50 4.6.4 Secara Individu atau Sebagai Anggota dan Suatu

Kelompok Menggunakan Informasi Secara Efektif Untuk

Memenuhi Tujuan Tertentu ... 54 4.6.5 Memahami Isu-Isu Ekonomi, Hukum dan Aspek Sosial

Ekonomi Seputar Penggunaan dan Akses Informasi

Secara Etis dan Legal ... 56 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan ... 61 5.2. Saran-saran ... 61 DAFTAR PUSTAKA ... 63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jabatan Fungsional Peneliti 1983 ... 18

Tabel 2.2 Jabatan Fungsional Peneliti 2004 ... 19

Tabel 2.3 Model pendekatan literasi informasi ACRL & kriteria akreditasi jurnal LIPI ... 25

Tabel 3.1 Besaran Sampel ... 28

Tabel 4.1 SDM Perpustakaan P2 Bioteknologi – LIPI ... 37

Tabel 4.2 Karakteristik Responden ... 39

Tabel 4.3 Analisis Korelasi ... 39

Tabel 4.4 Publikasi hasil penelitian ... 43

Tabel 4.5 Menentukan sifat dan cakupan informasi yang dibutuhkan ... 45

Tabel 4.5 Mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif & efisien... 48

Tabel 4.6 Mengevaluasi informasi dan sumber-sumbernya secara kritis ... 51

Tabel 4.7 Menggunakan informasi secara efektif untuk memenuhi tujuan tertentu ... 55

Tabel 4.8 Memahami isu-isu ekonomi, hukum dan aspek sosial ekonomi seputar penggunaan dan akses informasi secara etis dan legal ... 57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner Hubungan Literasi Informasi Informasi Peneliti dengan Publikasi Hasil Penelitian di Pusat Penelitian Bioteknologi – LIPI. 2. Skor akreditasi jurnal ilmiah LIPI.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut penelitian University of California di Berkeley, bahan pustaka cetak, film, magnetik, dan media penyimpanan optik menghasilkan sekitar 5

exabyte informasi baru pada tahun 2002 saja. Penelitian yang sama

memperkirakan World Wide Web (WWW) ukurannya telah tumbuh menjadi sekitar 167 tetrabytes; halaman Web tumbuh sekitar 7,3 juta per hari; sekitar 31 milyar surat elektronik dikirim setiap hari; dan pesan instan diperkirakan menghasilkan sekitar 5 miliar pesan per hari (Lyman dan Varian, 2000). Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Accenture (2010) pegawai usia 23-27 menghabiskan rata-rata 6,8 jam seminggu menulis atau menerima surat elektronik yang berhubungan dengan pekerjaan. Dimasa yang akan datang penggunaan internet akan terus meningkat seiring dengan munculnya perangkat mobile yang menembus angka 2 miliar dan akan terus tumbuh menjadi 2,7 miliar di 2015 (Hanchman, 2011).

Selain data yang kita peroleh melalui berbagai sumber informasi tercetak dan elektronik, sudah selayaknya kita harus mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk mendapat, menyusun, dan mengevaluasi informasi tersebut di dalam setiap aktivitas sehari-hari. Keterampilan yang dimaksud membutuhkan kompetensi yang sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi, termasuk komputer dan perangkat mobile yang membantu dalam kegiatan pengambilan keputusan yang kita lakukan. Literasi informasi menyoroti pentingnya semua orang untuk mahir dalam menelusur dan mengakses informasi secara efektif. Meskipun kita mengetahui bagaimana menemukan informasi yang dibutuhkan, kita juga harus tahu bagaimana mengevaluasi dan menggunakannya secara bijak.

Literasi informasi merupakan seperangkat pengetahuan serta keterampilan penting yang harus dimiliki seseorang dalam lingkungan kerja yang setiap harinya selalu bergulat dengan informasi. Pesatnya perkembangan teknologi dan besarnya jumlah informasi yang tersedia menjadikan literasi informasi sebagai suatu

kemampuan yang sangat penting. Beragamnya media yang digunakan untuk memuat informasi menjadi tantangan bagi seseorang dalam mengevaluasi, menyaring, memahami dan menentukan informasi yang dibutuhkan.

Literasi informasi harus dianggap sebagai bagian signifikan dari karakter belajar sebuah organisasi serta menjadi karakteristik kunci kinerja bagi karyawan sebuah organisasi (Bruce, 1999). Namun perlu dicermati bahwa menurut Breivik (2005) lulusan perguruan tinggi yang ada sekarang kurang siap untuk menghadapi dunia informasi dibandingkan dengan mahasiswa dari generasi sebelumnya. Kemudahan yang diperoleh melalui penggunaan komputer, internet, dan kemampuan dalam menggunakan sarana pencarian informasi, banyak lulusan perguruan tinggi terlalu cepat merasa puas dengan informasi yang didapat dengan segera, tanpa mempertimbangkan keakuratan, keandalan dan relevansi informasi yang mereka temukan. Demikian pula, Oman (2001) menyatakan bahwa literasi informasi yang diajarkan di lingkungan akademik tidak cukup untuk aplikasi dunia kerja, dan mulai tumbuh kesadaran di antara pimpinan perusahaan akan pentingnya mempekerjakan karyawan yang mampu mengelola informasi secara efektif.

Ironisnya, ledakan informasi tidak berbanding lurus dengan pengetahuan literasi informasi dari lulusan yang ada, pada kenyataannya kemudahan informasi yang di dapat berdampak pada model tradisional sikap pencarian informasi yang menekankan pentingnya evaluasi relevansi dari hasil pencarian (Wathen dan Burkell 2002; Rieh 2002). Thompson (2003) menjelaskan bahwa kita menjadi terlalu bergantung pada internet untuk memenuhi kebutuhan informasi, tanpa memperhatikan keakuratan informasi yang didapat. Daya tarik utama bagi seseorang dalam menemukan informasi adalah alat pencari seperti Google yang menghemat waktu. Beberapa menit menelusur di internet maka semua informasi yang dibutuhkan untuk sebuah tugas dapat terpenuhi.

Seperti yang Breivik, Oman, dan Thompson sebutkan literasi informasi lebih dikenal secara luas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Definisi yang populer dari konsep ini berasal dari laporan pada 1989 yang dikeluarkan oleh American

3

informasi sebagai ahli dalam "mengetahui ketika mereka memiliki kebutuhan akan informasi, mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah tertentu, menemukan informasi yang dibutuhkan, mengevaluasi informasi, mengorganisasi informasi, dan menggunakan informasi secara efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi" (American Library Association

Presidential Committee Information Literacy). Konsep ini dikenal luas dalam

komunitas perpustakaan sebagai kemampuan yang harus dimiliki saat ini. Program literasi informasi umumnya dikembangkan dan dilaksanakan oleh pustakawan perguruan tinggi khususnya untuk memupuk keterampilan penting ini pada mahasiswa. Inisiatif literasi informasi biasanya masuk dalam program pengajaran dalam kelas, lokakarya perpustakaan, integrasi komponen literasi informasi dalam kurikulum, dan dalam beberapa kasus masuk dalam program kredit kuliah, yang ditujukan untuk mengembangkan literasi informasi dan pembelajaran seumur hidup (Jacobson dan Mark 2000).

Ledakan informasi yang dihadapi masyarakat saat ini, memunculkan pertanyaan apakah literasi informasi peneliti sebagai bagian dari masyarakat akademisi sudah sesuai. Jika literasi informasi dapat menjadikan para peneliti memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang penelitian, hal ini dapat memacu peneliti untuk sukses di masa mendatang. Literasi informasi akan memudahkan peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian ataupun belajar secara mandiri dimana pun ia ada dan tengah berinteraksi dengan berbagai informasi. Kemampuan ini akan berpengaruh terhadap karya tulis ilmiah sebagai bentuk publikasi hasil penelitian karena melalui keterampilan literasi informasi maka seorang peneliti mampu berpikir secara kritis dan logis serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang diperoleh sehingga perlu mengevaluasi terlebih dahulu informasi tersebut sebelum menggunakannya.

Literasi informasi yang dalam hal ini difokuskan pada peneliti P2 Bioteknologi – LIPI adalah kemampuan untuk bertindak secara efektif sebagai bagian dalam suatu masyarakat informasi. Jika seseorang khususnya peneliti memiliki tingkat literasi informasi yang baik maka ia akan mengetahui lebih dari sekedar bagaimana memperoleh informasi. Peneliti juga dituntut untuk memahami batasan-batasan dan kebutuhan seperti mengetahui bagaimana mereka

menggunakan informasi, dan memahami bagaimana cara mengatur dan mengkomunikasikan informasi yang dimiliki tersebut. Hal ini melibatkan proses berpikir kritis, kesadaran etika pribadi dan profesional, evaluasi informasi, konsep kebutuhan informasi, mengorganisir informasi, berinteraksi dengan para profesional informasi dan memanfaatkan informasi yang ada secara efektif dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan penelitian. Proses berbasis informasi ini juga penting dalam pembentukan karakter belajar sebuah organisasi yang perlu didukung oleh infrastruktur teknologi informasi.

Keberadaan sumber daya manusia di suatu lembaga penelitian khususnya perlu mendapat perhatian secara serius agar terwujud tenaga-tenaga peneliti yang mampu bekerja secara prima dan profesional. Peneliti sebagai ujung tombak Pusat Penelitian Bioteknologi – LIPI (P2 Bioteknologi – LIPI) dituntut untuk dapat terus mengembangkan keahlian dan keterampilan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jabatan peneliti merupakan sebuah jabatan fungsional yang diakui sejak 1983. Dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan pemerintah di bidang penelitian yang dinamis dari waktu ke waktu, sistem pembinaan bagi peneliti telah dikembangkan sesuai dengan SK Menpan Nomor: KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang jabatan peneliti dan angka kreditnya sebagai sarana penilaian kinerja. Peneliti sebagai sumber daya potensial dituntut untuk dapat terus mengembangkan keahlian dan keterampilan secara dinamis sesuai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bertolak dari hal tersebut maka literasi informasi sangat dibutuhkan agar publikasi hasil penelitian dapat meningkat dan berkualitas seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Kualitas peneliti sebagai bagian dari sumber daya manusia yang potensial ditentukan oleh sejauh mana mereka dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan dalam bentuk kinerja melalui pengalaman, pelatihan dan motivasi dari pimpinan. Penilaian kinerja yang dilaksanakan kepada para peneliti mutlak dilakukan untuk memantau sejauh mana keberhasilan pelatihan dan pemberian motivasi tersebut berjalan. Sistem penilaian kinerja biasanya mengacu pada pengukuran formal dan terstruktur yang digunakan sebagai instrumen untuk

5

menilai sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, tingkat kehadiran, dan hasil kerja.

Keberhasilan individu didefinisikan Bandura (1997) sebagai kemampuan orang untuk mengendalikan dan menjalankan program yang dibutuhkan atau tindakan untuk mencapai tujuan. Keterampilan diperlukan secara umum dianggap tidak cukup untuk sukses, namun kepercayaan juga diperlukan untuk menggunakan keterampilan secara efektif. Meskipun keberhasilan individu tidak mencerminkan tingkat keterampilan yang sebenarnya, mereka berpengaruh terhadap proses pelaksanaan tugas (Bandura, 1977). Individu yang sering berhasil lebih mungkin untuk sukses dalam suatu kegiatan sedangkan individu dengan keberhasilan rendah lebih cenderung mudah menyerah dalam kegiatan yang menantang (Kurbanoglu, 2003). Dalam hal ini, memiliki rasa keberhasilan tinggi adalah sama pentingnya dengan memiliki kemampuan literasi informasi (Kurbanoglu, Akkoyunlu, & Umay, 2006). Dengan demikian, faktor-faktor penunjang keberhasilan individu seperti pendidikan, lama kerja dan pangkat juga diperhatikan dalam melihat hubungannya terhadap literasi informasi peneliti serta kemampuan mereka dalam mengidentifikasi kriteria yang disyaratkan jurnal terakreditasi sebagai suatu sarana publikasi hasil penelitian dalam tulisan ini.

Data yang dihimpun penulis saat ini menemukan bahwa peneliti memiliki kendala berupa minimnya literatur pendukung kegiatan penelitian, kurangnya akses serta terbatasnya jumlah peneliti yang mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya. Jika literasi informasi dapat menjadikan peneliti memiliki keunggulan dalam bidang penelitian tertentu, hal ini dapat memacu mereka untuk lebih mengembangkan keterampilan ini sepanjang hayat. Hal ini pun diakui oleh para ahli bahwa literasi informasi sangat penting untuk sukses di tempat kerja saat ini (Goad 2002), namun penelitian dalam bidang tersebut masih relatif jarang (Bruce 2000). Tinggi rendahnya literasi informasi berpengaruh pada kinerja peneliti yang akumulasinya akan berdampak pada kemampuan lembaga dalam pemanfaatan hasil penelitian bidang bioteknologi. Kompetensi literasi informasi ini perlu diinternalisasikan kepada seluruh peneliti agar mereka menyadari bahwa peneliti merupakan tenaga-tenaga kerja terampil yang dibutuhkan demi kemajuan lembaga.

Studi ini dibuat untuk mengeksplorasi hubungan literasi informasi peneliti dengan publikasi hasil penelitian. Penelitian ini akan dilakukan terhadap para peneliti yang telah memiliki jenjang fungsional. Para peneliti di P2 Bioteknologi – LIPI memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dunia kerja dan melakukan kegiatan belajar untuk kepentingan penelitiannya. Para peneliti yang terlibat menjadi populasi yang tepat untuk mengetahui tingkat literasi informasi yang perlu dimiliki di lingkungan kerja dan apakah kemampuan tersebut memiliki hubungan dengan publikasi penelitian yang dihasilkan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini pertama adalah, bagaimanakah literasi informasi yang dimiliki peneliti P2 Bioteknologi – LIPI saat ini? Kedua, bagaimanakah hubungan antara literasi informasi peneliti dengan publikasi hasil penelitian?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Menganalisis literasi informasi yang dimiliki peneliti.

Menganalisis hubungan literasi informasi peneliti dengan publikasi hasil penelitian.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

a. Bahan rekomendasi bagi peneliti agar dapat menghasilkan publikasi hasil penelitian yang bermutu.

b. Bahan masukan bagi Perpustakaan P2 Bioteknologi – LIPI dalam menyelenggarakan program literasi informasi bagi peneliti.

c. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan konsep temu kembali informasi bagi peneliti di lingkungan P2 Bioteknologi – LIPI.

d. Menambah khasanah keilmuan ilmu perpustakaan dan informasi, yang berkaitan dengan keterampilan literasi informasi dalam meningkatkan publikasi penelitian.

7

1.5. Kerangka Berpikir

Investasi terpenting yang mungkin dilakukan oleh sebuah institusi atau perusahaan adalah investasi insani (human investment) dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Istilah "literasi informasi" pertama kali digunakan dalam konteks lingkungan kerja. Konsep literasi informasi diperkenalkan pertama kali oleh pemimpin American Information Industry Association, Paul G. Zurkowski, pada tahun 1974 yang disampaikan pada The National Commission

on Libraries and Information Science (NCLIS) di Amerika Serikat, ia

menggunakan istilah tersebut untuk kegiatan layanan sektor swasta yang menekankan kebutuhan terhadap keterampilan dalam menangani kompleksitas dan masalah informasi yang muncul di tempat kerja. Paul Zurkowski menggunakan ungkapan literasi informasi untuk menggambarkan "teknik dan kemampuan" untuk memanfaatkan berbagai alat-alat serta sumber-sumber informasi primer untuk memecahkan masalah mereka (Eisenberg, Lowe, Spitzer, 2004). Dalam paparannya Zurkowski menyebutkan bahwa: pertama, sumber informasi digunakan di lingkungan kerja; kedua, teknik dan keterampilan dibutuhkan dalam menggunakan alat serta sumber informasi primer; dan ketiga, informasi digunakan untuk memecahkan masalah (Behrens, 1994)

Literasi informasi, seperti yang didefinisikan oleh American Library

Association (ALA), mengacu pada kemampuan untuk "mengenali kapan

informasi yang dibutuhkan dapat ditemukan, dievaluasi, dan digunakannya secara efektif" (American Library Association, 1989). Pada tahun-tahun sejak ALA merumuskan definisi ini, para peneliti menemukan pentingnya keterampilan literasi informasi di berbagai lingkungan, termasuk dalam rumah (Rieh, 2004), perusahaan laboratorium penelitian (Hirsh & Dinkelacker, 2004), dan lembaga pendidikan (Fidel, 1999; Leckie & Fullerton, 1999; Whitmire, 2003). Di satu sisi, dalam konteks pendidikan, literasi informasi dipandang sebagai perolehan dan pengembangan dari satu set keterampilan yang erat berkaitan dengan literasi perpustakaan dan cara belajar dalam konteks formal (Lloyd, 2005). Literasi informasi merupakan suatu kekuatan yang diharapkan dapat memperkaya

pengetahuan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan.

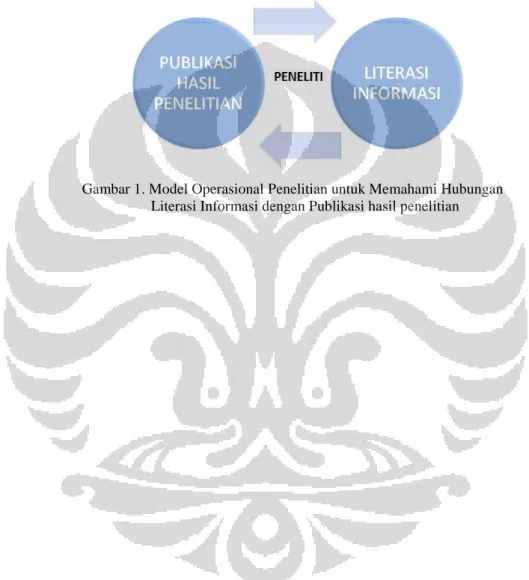

Literasi informasi dimaksudkan sebagai sarana meningkatkan kualitas dan jumlah publikasi penelitian, yang berpengaruh pada kemajuan bangsa. Untuk mengetahui hubungan literasi informasi dengan publikasi hasil penelitian maka dibuatlah suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. Model Operasional Penelitian untuk Memahami Hubungan Literasi Informasi dengan Publikasi hasil penelitian

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Literasi Informasi

Istilah "literasi informasi" pertama kali digunakan dalam konteks lingkungan kerja. Konsep literasi informasi diperkenalkan pertama kali oleh pemimpin American Information Industry Association, Paul G.Zurkowski, pada tahun 1974 yang disampaikan pada The National Commission on Libraries and

Information Science (NCLIS) di Amerika Serikat, ia menggunakan istilah tersebut

untuk kegiatan layanan sektor swasta yang menekankan kebutuhan terhadap keterampilan dalam menangani kompleksitas dan masalah informasi yang muncul di tempat kerja. Paul Zurkowski dalam menggunakan ungkapan literasi informasi untuk menggambarkan "teknik dan kemampuan" untuk memanfaatkan berbagai alat-alat serta sumber-sumber informasi primer untuk memecahkan masalah mereka (Eisenberg, Lowe, Spitzer, 2004). Dalam paparannya Zurkowski menyebutkan bahwa: pertama, sumber informasi digunakan di lingkungan kerja; kedua, teknik dan keterampilan dibutuhkan dalam menggunakan alat serta sumber informasi primer; dan ketiga, informasi digunakan untuk memecahkan masalah (Behrens, 1994)

Literasi informasi, seperti yang didefinisikan oleh American Library

Association (ALA), mengacu pada kemampuan untuk "mengenali kapan

informasi yang dibutuhkan dapat ditemukan, dievaluasi, dan digunakannya secara efektif" (American Library Association, 1989). Pada tahun-tahun sejak ALA merumuskan definisi ini, para peneliti menemukan pentingnya keterampilan literasi informasi di berbagai lingkungan, termasuk dalam rumah (Rieh, 2004), perusahaan laboratorium penelitian (Hirsh & Dinkelacker, 2004), dan lembaga pendidikan (Fidel, 1999; Leckie & Fullerton, 1999; Whitmire, 2003). Di satu sisi, dalam konteks pendidikan, literasi informasi dipandang sebagai perolehan dan pengembangan dari satu set keterampilan yang erat berkaitan dengan literasi perpustakaan dan cara belajar dalam konteks formal (Lloyd, 2005).

Pesatnya perkembangan teknologi dan besarnya jumlah informasi yang tersedia menjadikan literasi informasi sebagai keterampilan yang sangat penting.

Beragamnya media yang digunakan untuk memuat informasi menjadi tantangan bagi seseorang dalam mengevaluasi, menyaring, memahami dan menentukan informasi yang dibutuhkan. Beberapa literatur telah membahas standar literasi informasi, diantaranya adalah:

Association of College & Research Library (ACRL, 2000) telah

mengembangkan standar literasi informasi bagi kalangan perguruan tinggi. Menurut ACRL orang yang memiliki literasi informasi adalah orang yang mampu:

1. Menentukan sifat dan cakupan informasi yang dibutuhkan. 2. Mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. 3. Mengevaluasi informasi dan sumber-sumbernya secara kritis dan

menggabungkan informasi terseleksi sebagai bentuk pengetahuan dan sistem nilainya.

4. Sebagai individu atau anggota dari suatu kelompok mampu menggunakan informasi secara efektif untuk menyelesaikan tujuan tertentu.

5. Memahami masalah ekonomi, hukum, dan sosial seputar penggunaan informasi dan akses informasi secara etis dan legal.

Bruce (1997) mengidentifikasi tujuh cara literasi informasi di tempat kerja yang ia disebut sebagai seven faces of information literacy, yaitu:

1. Penggunaan teknologi informasi

2. Mencari informasi dari sumber yang tepat 3. Proses pelaksanaan

4. Mengontrol informasi

5. Membangun basis pengetahuan baru

6. Bekerja dengan pengetahuan dan perspektif pribadi diadopsi sedemikian rupa sehingga diperoleh wawasan baru

7. Menggunakan informasi dengan bijak untuk kepentingan orang lain.

Para ahli menyimpulkan bahwa literasi informasi harus dianggap sebagai bagian signifikan dari karakter belajar sebuah organisasi serta menjadi

11

karakteristik kunci bagi karyawan sebuah organisasi (Bruce, 1999). Dalam studi lain, Cheuk (1998) berfokus pada "bagian proses" literasi informasi. Cheuk melakukan wawancara mendalam dengan delapan auditor yang bekerja pada tugas tertentu di sebuah perusahaan Singapura. Studi ini mengidentifikasi literasi informasi sebagai proses mengeksekusi saat mencari informasi dan menggunakan proses tersebut di tempat kerja. Akibatnya, model dinamis disajikan yang terdiri dari tujuh situasi kritis yang berbeda yang merujuk kepada persepsi auditor tentang pengalaman mereka dalam mencari dan menggunakan informasi.

Lloyd (2007) mempelajari pengalaman literasi informasi dari petugas pemadam kebakaran dan petugas ambulans dalam dua studi terpisah. Kirk (2004) mempelajari penggunaan informasi oleh manajer senior di tempat kerja. Ia mengeksplorasi elemen informasi, organisasi dan pribadi yang membentuk penggunaan literasi informasi. Pengalaman penggunaan informasi mengungkapkan lima cara kualitatif berbeda dari fenomena: (a) kemasan informasi, (b) aliran informasi, (c) pengembangan pengetahuan dan wawasan baru, (d) pembentukan penilaian dan keputusan, dan (e) pengaruh orang lain (Kirk, 2004).

Hobbs (2001) dalam artikelnya Expanding the concept of literacy menyatakan bahwa kemampuan mengkomunikasikan informasi merupakan inti dari makna literasi, baik dalam bentuk mengirim maupun menerima pesan pada guru-guru sekolah. Seseorang yang memiliki literasi informasi akan mampu mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan hasil kerjanya kepada orang lain dengan efektif. Hal tersebut dapat terlihat melalui pemilihan media dan format sarana komunikasi yang mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.

Boon, Johnston, dan Webber (2007) meneliti pemahaman konseptual dan variasi pengalaman literasi informasi di kalangan akademisi. Studi ini menunjukkan empat konsep utama literasi informasi:

1. Mengakses dan mengambil informasi tekstual

3. Mengolah keterampilan penelitian dasar dan mengetahui bagaimana dan kapan menggunakannya

4. Menjadi peserta didik otonom percaya diri dan pemikir kritis (Boon et al. 2007)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki literasi informasi apabila ia dapat mencari, menemukan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dan menggunakannya secara efektif dan efisien; mengevaluasi dan menganalisis informasi yang ditemukan secara kritis sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, serta dapat mengolahnya menjadi informasi baru. Jadi orang yang memiliki literasi informasi adalah orang yang berpikir secara kritis dan bertindak secara etis (Sudarsono, 2007).

2.1.1. Komponen Literasi Informasi

Sebagaimana dicatat oleh Behrens (1994) dalam tinjauan historisnya mengenai literasi informasi, banyak definisi sebelumnya difokuskan pada kebutuhan literasi informasi, tapi tidak berusaha untuk mengidentifikasi keterampilan yang tepat dan pengetahuan yang terlibat dengan konsep tersebut.

The Association of College and Research Library (ACRL) membuat aturan dasar

untuk literasi informasi yang disebut Information Literacy Standards for Higher

Education yang isinya menetapkan keterampilan dasar yang dibutuhkan. Dalam

laporan ini, orang yang melek informasi digambarkan sebagai seseorang yang mampu untuk:

1. Menentukan sejauh mana informasi yang dibutuhkan

2. Mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien 3. Mengevaluasi informasi dan sumbernya dengan kritis

4. Memasukkan informasi terpilih ke dalam pengetahuan dasar seseorang

Melengkapi definisi yang diajukan oleh American Library Association (ALA), laporan ACRL menjelaskan kompetensi terkait dengan konsep literasi

13

informasi. Laporan ini juga memberikan perbedaan antara literasi informasi dengan teknologi informasi atau keterampilan komputer: "literasi informasi, walau memiliki keterkaitan dengan keterampilan teknologi informasi, merupakan kompetensi yang lebih luas ... keterampilan teknologi informasi saling terjalin, terikat dan mendukung literasi informasi" (2000). Sebuah kontribusi terakhir dalam upaya untuk mendefinisikan keterampilan literasi informasi khususnya di lingkungan tempat kerja berasal dari Goad dalam bukunya Information Literacy

and Workplace Performance (2002). Goad menawarkan enam belas langkah

untuk melaksanakan proses literasi informasi. Modelnya mencoba untuk menggambarkan kompleksitas dari literasi informasi di tempat kerja dan menyajikan langkah-langkah rinci yang diperlukan dalam menjalankan proses. Modelnya meliputi langkah-langkah seperti membangun kebutuhan, memilih strategi, otentikasi informasi, memilih konteks informasi, dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan. Menurut Goad literasi informasi adalah suatu keterampilan yang berkaitan dengan sistem yang harus dikuasai untuk sukses di tempat kerja masa depan. Kulthau (1993) dan Bruce (1997) menyimpulkan bahwa literasi informasi bukan merupakan suatu set keterampilan, melainkan cara belajar, berpikir, dan penalaran.

2.1.2. Menilai literasi informasi

Sejak publikasi Information Literacy Standards for Higher Education yang dibuat ACRL pada tahun 2000, sejumlah perguruan tinggi dan perpustakaan universitas telah melakukan penelitian untuk mengukur keterampilan literasi informasi pada siswa mereka dengan menggunakan lima standar dan dua puluh dua indikator kinerja yang digariskan dalam dokumen. Standar menyediakan kerangka kerja rinci untuk menilai keterampilan literasi individu. Standar tersebut dengan jelas mendefinisikan kompetensi yang disarankan, mereka juga memberikan dorongan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengajaran. Dampak dari penerapan standar ini menjadi inisiatif penelitian yang dilakukan saat ini, untuk tujuan tersebut maka fokus studi ini akan menggunakan standar yang dibuat oleh ACRL.

Standar penilaian ACRL akan diaplikasikan dalam literasi informasi di lingkungan kerja, pemeriksaan teknik penilaian dapat memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan alat ukur yang diterapkan dalam lingkungan penelitian. Standar ACRL dengan hati-hati membedakan antara keterampilan "lebih rendah" dan "lebih tinggi" yang harus dipertimbangkan dalam setiap penilaian kegiatan literasi informasi (2000). Keterampilan yang lebih rendah termasuk, misalnya, kemampuan untuk merumuskan pencarian kata kunci dan membedakan antara sumber primer dan sekunder (Maughan 2001). Dalam artikelnya, "Assesing Information Literacy Among Undergraduates: A Disscussion of the Literature and the University of California-Berkeley Assessment Experience" Maughan menggambarkan upaya perpustakaan untuk mengevaluasi keterampilan yang lebih rendah dari lulusan senior di beberapa departemen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa umumnya cenderung melebih-lebihkan keterampilan literasi informasi ―lebih rendah‖ (Maughan 2001). Temuan ini bisa sangat relevan bagi para pengusaha maupun pimpinan jika lulusan yang melamar cenderung melaporkan kompetensi yang lebih tinggi daripada yang mereka mampu tunjukkan dalam pekerjaan.

Keterampilan yang ―lebih tinggi‖, jika dibandingkan, termasuk kemampuan untuk mengevaluasi secara kritis sumber informasi dan mensintesis informasi (Maughan 2001). Beberapa proyek terbaru bertujuan untuk menilai kemampuan pada kedua tingkat. Dalam sebuah artikel pada Project for the

Standardized Assessment of Information Literacy Skills (SAILS), penelitian

O'Connor, Radcliff dan Gedeon berupaya untuk merancang sebuah "alat untuk menilai tingkat keterampilan literasi informasi" (2002). Proyek ini, disponsori oleh Kent State University dan Association of Research Library, membuat desain sistem dan teori respon untuk mengembangkan alat penilaian berdasarkan standar yang dibuat ACRL (O'Connor et al, 2002) . Pada akhirnya, proyek ini bertujuan untuk mengukur keterampilan literasi informasi siswa melalui serangkaian tes pra dan pasca. Instrumen ini dimaksudkan agar dapat diterapkan pada setiap institusi atau perpustakaan, dapat diberikan secara online, dan langkah-langkah keterampilan literasi informasi di tingkat kelompok dengan keahlian, jurusan, dan kelas. Pentingnya dukungan untuk pendidikan literasi informasi telah muncul dari

15

berbagai pemangku kepentingan luar, termasuk komunitas bisnis (Rockman 2002), penekanan ini mungkin merupakan arah baru untuk tujuan penilaian dan strategi literasi informasi.

Dalam artikel Information Literacy in the Workplace Oman (2001) mencatat bahwa ada pengakuan yang berkembang di kalangan manajemen akan pentingnya mempekerjakan staf yang tahu bagaimana menangani informasi. Oman mengidentifikasi kesenjangan penelitian terhadap literasi informasi antara sektor pendidikan dan bisnis. Oman menekankan pentingnya literasi informasi, ia menjelaskan bahwa keterampilan yang diajarkan di lingkungan akademik tidak (dan tidak pernah mungkin) cukup untuk lingkungan kerja. Oman menyatakan: "keahlian yang diajarkan di kelas saat ini belum tentu sesuai dengan kondisi di tempat kerja". Dia menegaskan bahwa masyarakat dan individu tidak dapat hanya mengandalkan akademisi dalam mengajarkan mahasiswa keterampilan yang diperlukan di lingkungan kerja, maka dunia bisnis perlu mengambil inisiatif dalam mengembangkan keterampilan ini terhadap karyawan mereka.

Bruce (1999) mengambil pendekatan yang berbeda terhadap literasi informasi di dunia usaha dalam artikelnya Workplace Experiences of Information

Literacy. Ia tidak melihat pentingnya definisi literasi informasi di tempat kerja

atau keterampilan yang menyertainya, Bruce menyelidiki bagaimana pengalaman (experience) orang terhadapnya. Hasilnya adalah proposal ―seven faces of information literacy‖. Melalui penelitiannya tentang cara-cara orang menangani informasi, Bruce menawarkan saran baik untuk manajer dan pendidik untuk mendukung proses information-based. Artikel ini berguna tidak hanya karena pendekatan literasi informasi yang unik, tetapi juga pendekatan metodologi yang digunakan untuk mendapatkan hasil. Bruce mengambil pendekatan kualitatif untuk penelitiannya, bukan survei kuantitatif. Sementara pendekatan kualitatif Bruce menghasilkan luaran yang sulit untuk ditafsirkan, metode penelitiannya menggali secara dalam informasi dan pembelajaran melalui pengalaman psikologis. Meskipun penerapan ―seven faces of information literacy‖ tidak segera tampak, menarik untuk dicatat bahwa kesimpulan yang diambil Bruce mirip dengan penelitian sebelumnya. Kemampuan untuk berpikir kritis, beradaptasi dengan situasi baru, mengatur serta mengevaluasi informasi adalah keterampilan

yang sangat penting bagi orang yang sadar literasi informasi. Sebuah kesimpulan umum yang dapat ditarik dari penelitiannya adalah bahwa pengalaman informasi orang memiliki cara yang berbeda-beda dan ada lebih dari satu definisi untuk orang yang paham literasi informasi.

Buku Goad, Information Literacy and Workplace Performance (2002) mencoba untuk mengatasi kurangnya hubungan literasi informasi antara perspektif akademis dan bisnis. Ini merupakan karya komprehensif yang menggali penerapan konsep literasi informasi di tempat kerja. Goad menegaskan bahwa, bila sebelumnya keterampilan literasi informasi penting di lingkungan akademis, sekarang penting bagi siapa saja yang bekerja dalam lingkungan berbasis pengetahuan. Temuan Goad menggemakan banyak kesimpulan yang ditarik oleh Oman dan Bruce, dan bukunya lebih lanjut menunjukkan semakin pentingnya keterampilan literasi informasi di lingkungan kerja.

2.2. Pengertian Peneliti

Ada berbagai definisi "peneliti" yang diperoleh dari berbagai sumber dan waktu. Seorang peneliti dalam arti luas adalah seseorang yang melakukan aktivitas sistematis untuk memperoleh pengetahuan. Dalam pengertian yang lebih sempit, seorang peneliti adalah orang yang menggunakan metode ilmiah (Newton dalam Cohen & Whitman’s, 1999). Seorang peneliti mungkin memiliki keahlian dalam satu bidang ilmu atau lebih. Dalam penelitian terbaru Comission of the

European Communities mendefinisikan peneliti sebagai semua orang profesional

yang terlibat dalam karir penelitian, di semua tahapan baik dalam penelitian dasar, riset strategis, penelitian terapan, pengembangan eksperimental maupun transfer pengetahuan termasuk inovasi dan konsultasi, supervisi dan kapasitas mengajar, pengelolaan hak kekayaan intelektual dan pengetahuan, eksploitasi hasil penelitian maupun jurnalisme ilmiah.

Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2004, peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi

17

penelitian dan pengembangan instansi pemerintah. Kegiatan penelitian dapat dilakukan di tempat yang berbeda-beda, diataranya:

a) Universitas, yang umumnya lebih berorientasi pada proyek penelitian dasar dan strategis jangka panjang, biasanya diakui penting sebagai penggerak ekonomi berbasis pengetahuan.

b) Institusi penelitian publik atau swasta atau akademi ilmu pengetahuan, yang berbeda untuk masing-masing negara dan dari jenis kegiatan penelitian yang dilakukan dengan kombinasi penelitian strategis dan terapan (berorientasi pasar).

c) Pengusaha industri skala besar tertentu yang biasanya lebih fokus pada penelitian strategis dan sebagian besar pelaku industri terlibat dalam penelitian yang berorientasi pasar dan transfer teknologi (Comission of the

European Communities, 2003).

Persyaratan untuk menjadi peneliti antara lain mencakup jenjang pendidikan, keahlian, kecerdasan, dan sikap terhadap pekerjaan penelitian. Profesionalisme merupakan sikap seseorang dalam bekerja, yang dilandasi keahlian dan moral untuk memperoleh kinerja yang optimal (Tilaar, 2006). Dengan demikian, profesionalisme merupakan pengamalan ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mencapai kemaslahatan kehidupan manusia. Secara umum, persyaratan untuk menjadi peneliti yang profesional adalah:

1. Mampu berpikir cerdas, rasional, analitis, dan sistematis terhadap permasalahan dan objek penelitian.

2. Memiliki rasa ingin mengetahui (sense of curiousity) permasalahan dalam penelitiannya, sehingga mendorong untuk berpikir kreatif dan ingin maju, namun tetap realistis dan pragmatis.

3. Memiliki keterkaitan hati (commitment) dan dedikasi yang tinggi terhadap kegiatan penelitian.

4. Mengembangkan sikap teliti, cermat, tekun, jujur, kritis dan terbuka. 5. Mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, pandai

mendengar, berkepribadian menarik, tidak sombong dan dapat dipercaya (Departemen Pertanian, 2008).

Ukuran dan kriteria untuk menilai kelima persyaratan tersebut sulit dinyatakan secara kuantitatif, tetapi dapat dilihat dari kinerja peneliti berdasarkan kematangan daya pikir dan jenjang karier. Penelitian didasari oleh olah pikir secara induktif maupun deduktif, sehingga peneliti dituntut mampu berpikir mandiri dan kreatif sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Sifat pekerjaan yang demikian menuntut peneliti dapat berpikir dan bertindak secara dewasa, bertanggung jawab serta bersikap proaktif, kreatif dan inisiatif. Peneliti perlu menyadari bahwa keberhasilan dan mutu hasil penelitian ditentukan oleh kualitas kerja peneliti sendiri dan tim. Keberhasilan penelitian ditentukan oleh prakarsa (self-initiating) dan dorongan motivasi (self-motivating). Namun hal ini tidak berarti mengecilkan arti perlunya penentuan prioritas dan arahan dari pimpinan, kerja sama, serta keterbukaan terhadap saran, koreksi dan masukan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

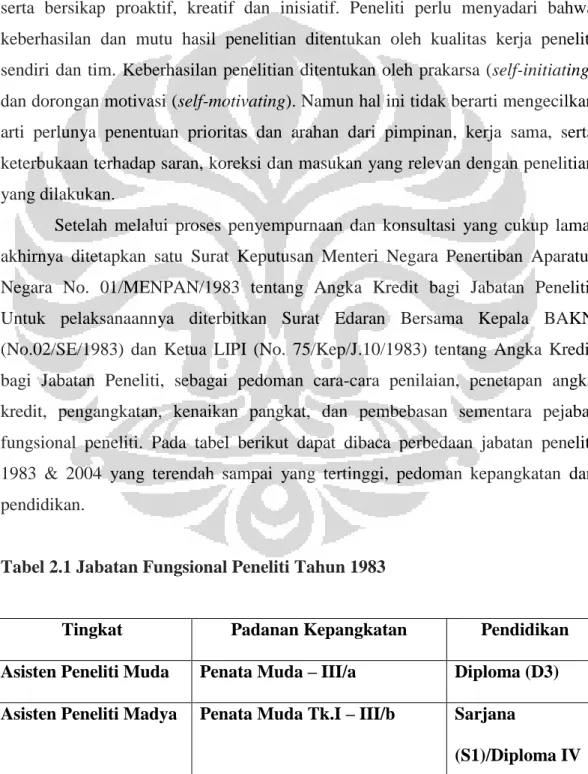

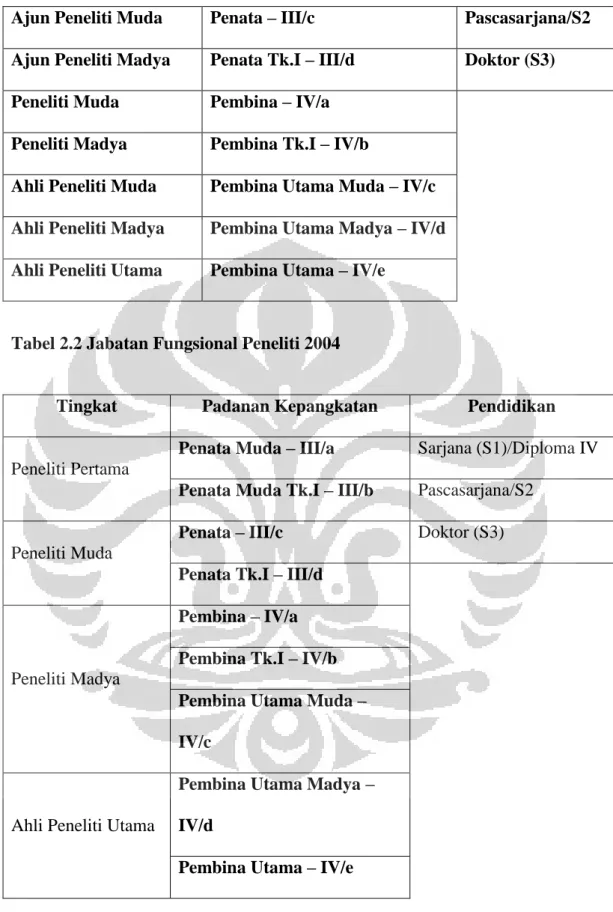

Setelah melalui proses penyempurnaan dan konsultasi yang cukup lama, akhirnya ditetapkan satu Surat Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara No. 01/MENPAN/1983 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Peneliti. Untuk pelaksanaannya diterbitkan Surat Edaran Bersama Kepala BAKN (No.02/SE/1983) dan Ketua LIPI (No. 75/Kep/J.10/1983) tentang Angka Kredit bagi Jabatan Peneliti, sebagai pedoman cara-cara penilaian, penetapan angka kredit, pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pembebasan sementara pejabat fungsional peneliti. Pada tabel berikut dapat dibaca perbedaan jabatan peneliti 1983 & 2004 yang terendah sampai yang tertinggi, pedoman kepangkatan dan pendidikan.

Tabel 2.1 Jabatan Fungsional Peneliti Tahun 1983

Tingkat Padanan Kepangkatan Pendidikan

Asisten Peneliti Muda Penata Muda – III/a Diploma (D3) Asisten Peneliti Madya Penata Muda Tk.I – III/b Sarjana

19

Ajun Peneliti Muda Penata – III/c Pascasarjana/S2 Ajun Peneliti Madya Penata Tk.I – III/d Doktor (S3) Peneliti Muda Pembina – IV/a

Peneliti Madya Pembina Tk.I – IV/b

Ahli Peneliti Muda Pembina Utama Muda – IV/c Ahli Peneliti Madya Pembina Utama Madya – IV/d Ahli Peneliti Utama Pembina Utama – IV/e

Tabel 2.2 Jabatan Fungsional Peneliti 2004

Tingkat Padanan Kepangkatan Pendidikan

Peneliti Pertama

Penata Muda – III/a Sarjana (S1)/Diploma IV

Penata Muda Tk.I – III/b Pascasarjana/S2

Peneliti Muda

Penata – III/c Doktor (S3)

Penata Tk.I – III/d

Peneliti Madya

Pembina – IV/a Pembina Tk.I – IV/b Pembina Utama Muda – IV/c

Ahli Peneliti Utama

Pembina Utama Madya – IV/d

Unsur-unsur yang dinilai untuk mendapatkan angka kredit terdiri dari:

Unsur-unsur Utama & Unsur-unsur Penunjang

• Pendidikan; • Karya tulis ilmiah; • Pemacuan teknologi.

• Pemasyarakatan ilmu dan teknologi; • Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah; • Pembinaan kader ilmiah;

• Penghargaan ilmiah.

Adanya jalur jabatan fungsional tersebut diharapkan para peneliti memanfaatkan kesempatan yang disediakan. Oleh karena itu, peneliti dimungkinkan untuk berpacu guna menghasilkan karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karya ilmiah yang diterbitkan akan mendapat angka kredit 25, sehingga pada gilirannya akan dapat mempercepat kenaikan pangkatnya. Apabila pada proses yang normal seorang pegawai baru dapat naik pangkat dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, pada jalur jabatan fungsional peneliti dapat ditempuh dalam 1—2 tahun saja, apabila yang bersangkutan mampu menghimpun angka kredit dari berbagai karya ilmiahnya dengan cepat. Hal ini dapat dinilai sebagai sesuatu yang positif, karena memacu karier peneliti.

2.3. Standar kompetensi Literasi Informasi untuk lingkungan kerja

Information Literacy Standards for Higher Education yang dipublikasikan

ACRL pada tahun 2000 menyediakan kerangka kerja yang lengkap dalam mengidentifikasi literasi informasi yang dimiliki oleh individu. Terdapat lima standar dan dua puluh indikator kinerja yang dipakai untuk menilai perkembangan keterampilan informasi seseorang. Menurut ACRL seseorang disebut information

literate jika mampu:

1. Menentukan sifat dan cakupan informasi yang dibutuhkan, yaitu: a. Mendefinisikan kebutuhan informasi.

21

b. Mengidentifikasi beragam jenis, format dan sumber-sumber informasi yang potensial.

c. Mempertimbangkan biaya dan manfaat dari pencarian informasi yang dibutuhkan.

d. Mengevaluasi kembali sifat dan cakupan informasi yang dibutuhkan. 2. Mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien yang

berarti bahwa:

a. Menyeleksi metode pencarian atau sistem temu kembali informasi yang paling tepat untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

b. Membangun dan menerapkan strategi penelusuran yang efektif. c. Menemukan kembali innformasi secara on-line atau secara pribadi. d. Mengubah strategi penelusuran jika perlu.

e. Mengutip, mencatat dan mengolah informasi dan sumber-sumbernya. 3. Mengevaluasi informasi dan sumber-sumbernya secara kritis dan

menggabungkan informasi terpilih ke dalam dasar-dasar pengetahuan dan sistem nilainya, yaitu:

a. Meringkas ide utama yang dapat dikutip dan informasi yang terkumpul.

b. Mengeluarkan dan menggunakan kriteria awal untuk mengevaluasi informasi dan sumber-sumbernya.

c. Mengumpulkan ide-ide utama untuk membangun konsep baru.

d. Membandingkan pengetahuan baru dengan pengetahuan terdahulu untuk menentukan nilai tambahnya, kontradiksi atau karakteristik unik lain dari informasi.

e. Menentukan apakah pengetahuan baru memiliki dampak terhadap sistem nilai seseorang dan menentukan cara untuk menyatukan perbedaan-perbedaan.

f. Membuktikan kebenaran dan pemahaman serta interpretasi informasi melalui diskusi dengan individu lain, para ahli atau praktisi.

g. Menentukan apakah pertanyaan (query) awal perlu direvisi.

4. Secara individu atau sebagai anggota dan suatu kelompok menggunakan informasi secara efektif untuk memenuhi tujuan tertentu sehingga dapat:

a. Menggunakan informasi baru dan yang terdahulu untuk perencanaan dan penciptaan hasil yang istimewa atau kinerja yang lebih baik. b. Merevisi proses pengembangan untuk hasil atau kinerja.

c. Mengkomunikasikan hasil atau kinerja secara efektif kepada orang lain.

5. Memahami isu-isu ekonomi, hukum dan aspek sosial ekonomi seputar penggunaan dan akses informasi secara etis dan legal, yaitu:

a. Memahami isu-isu ekonomi, hukum dan aspek sosial ekonomi seputar informasi dan teknologi informasi.

b. Mengikuti peraturan/hukum serta kebijakan institusi dan etika yang berhubungan dengan akses dan penggunaan sumber-sumber informasi. c. Menghargai pengunaan sumber-sumber informasi dalam

mengkomunikasikan produk atau performa.

2.4. Literasi Informasi dan Peneliti

Literasi informasi merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki peneliti dalam lingkungan pekerjaan. Jika seorang peneliti memiliki tingkat literasi informasi yang baik maka ia akan mengetahui lebih dari sekedar bagaimana memperoleh informasi. Mereka juga memahami batasan-batasan dan kebutuhan untuk mengetahui bagaimana mereka menggunakan informasi, dan mereka memahami bagaimana caranya mengatur dan mengkomunikasikan informasi. Literasi informasi adalah suatu keterampilan yang sangat penting bagi setiap orang yang setiap harinya selalu bergulat dengan informasi.

Jika literasi informasi dapat menjadikan para peneliti memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang penelitian, hal ini dapat memacu peneliti untuk sukses di tempat kerja saat ini, namun penelitian dalam bidang yang dimaksud masih relatif terbatas. Literasi informasi akan memudahkan peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian ataupun belajar secara mandiri dimana pun ia ada dan tengah berinteraksi dengan berbagai informasi. Keterampilan ini akan berpengaruh terhadap kinerja karena melalui keterampilan literasi informasi maka peneliti mampu berpikir secara kritis dan logis serta tidak mudah percaya terhadap

23

informasi yang diperoleh sehingga perlu mengevaluasi terlebih dahulu informasi yang diperoleh sebelum menggunakannya.

Riset yang dilakukan oleh Milliman dkk tahun 2002 menyebutkan bahwa tujuan penilaian kinerja berbeda antarnegara, dan hal terkait dengan kultur yang ada di negara tersebut. Dari hasil riset itu terungkap bahwa penilaian kinerja memiliki lima tujuan utama sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Guna menghindari tuntutan hukum yang mungkin muncul apabila suatu ketika terjadi perselisihan ketenagakerjaan, maka hasil penilaian kinerja harus didokumentasikan dengan baik.

2. Pengembangan

Hasil penilaian kinerja merupakan dasar untuk melakukan pengembangan SDM, seperti pelatihan, kursus dan penugasan.

3. Remunerasi

Persentase kenaikan gaji diberikan berbeda pada tiap individu, tergantung dari prestasi kerja yang tercermin dari hasil penilaian kinerja.

4. Promosi

Individu yang menunjukkan prestasi kerja memuaskan selama beberapa periode penilaian kinerja dan memiliki keterampilan (atau kompetensi) di atas rata-rata merupakan kandidat utama untuk mengisi posisi yang lebih tinggi.

Apabila dilaksanakan dengan baik, penilaian kinerja akan memberikan manfaat yang sangat berati bagi lembaga atau peneliti, yang antara lain berupa:

a. Tercapainya tujuan lembaga yang dari waktu ke waktu semakin meluas sebagai akibat berkembang dan meningkatnya kualitas tujuan individu. b. Tersedianya informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang

menyangkut pegawai, seperti promosi dan kenaikan gaji.

c. Makin meningkatnya kualitas SDM, karena melalui penilaian kinerja kelebihan dan kekurangan tiap karyawan dapat diidentifikasikan secara obyektif dan jelas.

2.5. Publikasi Hasil Penelitian

Salah satu aspek yang dievaluasi dalam jabatan fungsional peneliti adalah publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pemikiran berupa tulisan ilmiah. Bagi peneliti setiap publikasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian memiliki nilai tertentu yang dapat dicapai untuk digunakan sebagai salah satu syarat promosi dan kenaikan pangkat/jabatan. Publikasi ini merupakan sarana penyampaian hasil penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang biasanya diterbitkan dalam suatu jurnal guna dimanfaatkan oleh masyarakat. Publikasi hasil penelitian diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat hasil penelitian sehingga berdampak pada perbaikan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat. Publikasi tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk seminar, tulisan ilmiah dalam jurnal, dan jenis lain yang memungkinkan hasil-hasil penelitian itu dapat disosialisasikan dan didesiminasikan secara terbuka kepada publik. Selain itu hasil penelitian yang dipublikasikan akan mengurangi kemungkinan terjadinya plagiasi seperti terjadi pada tahun 90-an, saat Ismet Fanany menuduh desertasi hasil karya Dr. Yahya Muhaimin dalam judul ―Bisnis

Dan Politik Di Indonesia‖ sebagai duplikasi dari tulisan Dr. Richard Robinson,

―Capitalism and The Bureaucratic State in Indonesia”

Seorang peneliti dikatakan memiliki produktivitas tinggi bila banyak menghasilkan karya ilmiah dan karya ilmiah tersebut diterbitkan pada suatu jurnal. Semakin banyak karya yang di terbitkan dalam jurnal maka banyak orang yang akan membaca hasil karyanya dan akan dimanfaatkan oleh orang lain sebagai referensi penelitian yang baru (Setyaningsih, 2004). Hal yang hampir senada dengan pendapat diatas dinyatakan oleh Mustangimah yang dikutip oleh Sembiring (2006), bahwa produktivitas adalah ―banyaknya karya tulis yang dihasilkan oleh seseorang secara individual dalam subjek tertentu dan diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah dalam subjek yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu‖. Kesimpulan dari kedua pengertian diatas bahwa produktivitas peneliti tampak dari banyaknya karya yang dihasilkan oleh seorang peneliti dalam subjek bidang ilmu tertentu, baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. Sikap yang produktif merupakan suatu bentuk

25

komitmen untuk maju dan menjadi lebih baik. Dengan demikian seseorang selalu melakukan perbaikan dan peningkatan dalam bidang apapun.

Di sisi lain, baik atau tidaknya sebuah jurnal ilmiah dapat terlihat dari akreditasi yang diterima, sebagai upaya dalam memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa jurnal tersebut memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Indonesia saat ini memiliki dua ukuran standar dalam menilai mutu suatu jurnal yaitu akreditasi berkala ilmiah yang dikeluarkan oleh DIKTI dan LIPI. Studi ini akan menggunakan standar akreditasi berkala ilmiah LIPI dan berusaha mengidentifikasi perbandingan jumlah karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi dengan yang tidak, untuk melihat besaran persentasenya.

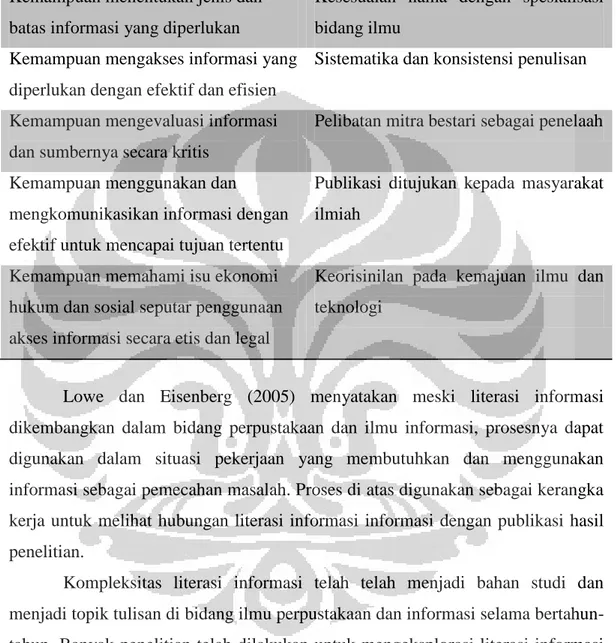

LIPI memiliki pedoman dalam menentukan peringkat dan status akreditasi suatu jurnal. Berbagai kriteria yang dibuat tidak memiliki nilai yang sama dalam kegiatan pengevaluasian, peringkat bobot yang diberikan kepada setiap kriteria berbeda sebagai instrumen evaluasi ditampilkan dalam tabel (lampiran). Pada bagian gaya penulisan dan substansi pedoman akreditasi LIPI menyebutkan perlunya abstrak yang menggambarkan esensi isi secara utuh; kata kunci yang membantu meningkatkan keteraksesan artikel bersangkutan; pencantuman kutipan; dan penyusunan daftar pustaka yang tidak lepas kaitannya dengan literasi informasi yang seharusnya dimiliki oleh peneliti sebagai penulis artikel di sebuah jurnal terakreditasi. Tampak beberapa keterkaitan antara literasi informasi dengan kriteria jurnal terakreditasi sebagai pemecahan masalah yang berkaitan dengan akuisisi, organisasi, dan penggunaan informasi. Model pendekatan literasi informasi yang dikembangkan oleh ACRL terdiri lima tahap turut tersirat dalam kriteria akreditasi jurnal sebagai syarat publikasi hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3 Model pendekatan literasi informasi ACRL & kriteria akreditasi jurnal LIPI

ACRL Kriteria Akreditasi Jurnal LIPI

Kemampuan menentukan jenis dan batas informasi yang diperlukan

Kesesuaian nama dengan spesialisasi bidang ilmu

Kemampuan mengakses informasi yang diperlukan dengan efektif dan efisien

Sistematika dan konsistensi penulisan

Kemampuan mengevaluasi informasi dan sumbernya secara kritis

Pelibatan mitra bestari sebagai penelaah

Kemampuan menggunakan dan

mengkomunikasikan informasi dengan efektif untuk mencapai tujuan tertentu

Publikasi ditujukan kepada masyarakat ilmiah

Kemampuan memahami isu ekonomi hukum dan sosial seputar penggunaan akses informasi secara etis dan legal

Keorisinilan pada kemajuan ilmu dan teknologi

Lowe dan Eisenberg (2005) menyatakan meski literasi informasi dikembangkan dalam bidang perpustakaan dan ilmu informasi, prosesnya dapat digunakan dalam situasi pekerjaan yang membutuhkan dan menggunakan informasi sebagai pemecahan masalah. Proses di atas digunakan sebagai kerangka kerja untuk melihat hubungan literasi informasi informasi dengan publikasi hasil penelitian.

Kompleksitas literasi informasi telah telah menjadi bahan studi dan menjadi topik tulisan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi selama bertahun-tahun. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi literasi informasi yang dimiliki seseorang, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari konsep tersebut maka literasi informasi dalam penelitian ini akan dihubungkan dengan publikasi hasil penelitian yang terbit dalam jurnal ilmiah terakreditasi.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memilih lokasi di P2 Bioteknologi – LIPI sebagai salah satu pusat penelitian di bawah Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati. Metode kuantitatif dipilih untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada para peneliti yang memiliki jabatan fungsional. Bab berikut menjelaskan metodologi yang digunakan untuk studi ini, termasuk membahas format kuesioner, populasi dan sampel penelitian; instrumen-instrumen pengumpulan data, dan prosedur-prosedur analisis data.

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sugiyono (2006) memaparkan bahwa penelititian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Pada penelitian ini penulis akan memaparkan data temuan yang diperoleh untuk selanjutnya diinterpretasikan. Instrumen dalam penelitian ini berdasarkan standar ACRL yang disesuaikan untuk para peneliti di P2 Bioteknologi - LIPI. Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner dan studi pustaka.

3.2. Metode Penelitian 3.2.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peneliti yang memperoleh jenjang fungsional berjumlah 69 orang untuk mengeksplorasi literasi informasi yang dimiliki peneliti P2 Bioteknologi – LIPI.

3.2.2. Sampel

Kerlinger dan Lee (2000) menyarankan sebanyak 30 sampel sebagai jumlah minimal yang disesuaikan dengan tujuan dan maksud penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut yang disesuaikan dengan penelitian ini maka

besaran sampel dalam yang akan diteliti akan ditentukan melalui penarikan sampel acak terstruktur sebagai berikut:

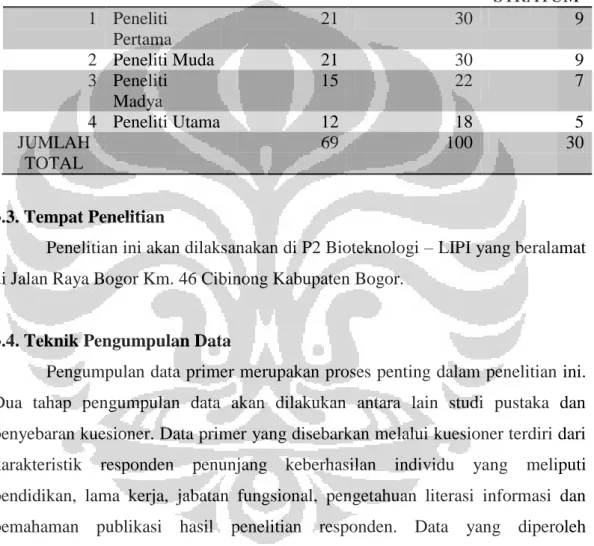

Tabel 3.1 Besaran Sampel

STRATUM KELOMPOK JUMLAH

ANGGOTA PERSENTASE DARI TOTAL JUMLAH SAMPEL PER STRATUM 1 Peneliti Pertama 21 30 9 2 Peneliti Muda 21 30 9 3 Peneliti Madya 15 22 7 4 Peneliti Utama 12 18 5 JUMLAH TOTAL 69 100 30 3.3. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di P2 Bioteknologi – LIPI yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 46 Cibinong Kabupaten Bogor.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer merupakan proses penting dalam penelitian ini. Dua tahap pengumpulan data akan dilakukan antara lain studi pustaka dan penyebaran kuesioner. Data primer yang disebarkan melalui kuesioner terdiri dari karakteristik responden penunjang keberhasilan individu yang meliputi pendidikan, lama kerja, jabatan fungsional, pengetahuan literasi informasi dan pemahaman publikasi hasil penelitian responden. Data yang diperoleh menggunakan bantuan kusioner telah dirancang untuk data kuantitatif dan sebelumnya telah diujikan kepada responden. Kuesioner dibuat untuk memperoleh informasi yang relevan sejalan dengan tujuan penelitian.

Studi pustaka akan dilakukan terhadap publikasi hasil penelitian dengan melihat berkas pengajuan fungsional peneliti pada 2011, kemudian melihat perbandingan jumlah artikel yang terbit dalam jurnal terakreditasi dan tidak.

29

3.5. Analisis Data

Pertama, data yang terkumpul melalui penyebaran kuesioner disusun ke dalam tabel. Definisi operasional variabel penelitian dan skala pengukuran adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Peneliti

Karakteristik penunjang keberhasilan individu adalah suatu ciri yang ada pada peneliti, dimiliki guna membedakan dengan peneliti lain. Karakteristik tersebut meliputi:

1) Pendidikan adalah pendidikan formal yang dicapai oleh peneliti. Kategori :

a) Diploma (D3) b) Sarjana (S1) c) Magister (S2) d) Doktor (S3)

2) Lama kerja adalah bilangan tahun terhitung sejak masuk sebagai pegawai di lingkungan P2 Bioteknologi – LIPI sampai dengan masa kerja yang dijalani saat ini.

a) 0 – 5 tahun b) 5 – 10 tahun c) 10 – 15 tahun d) 15 – 20 tahun e) 20 – 25 tahun f) 25 – 30 tahun

3) Jabatan fungsional adalah pembagian pangkat peneliti. Kategori:

a) Peneliti Pertama b) Peneliti Muda c) Peneliti Madya d) Peneliti Utama

Peneliti diharapkan mengetahui lebih dari sekedar bagaimana memperoleh informasi. Mereka juga memahami batasan-batasan dan kebutuhan untuk mengetahui bagaimana mereka menggunakan informasi, dan mereka memahami bagaimana caranya mengatur dan mengkomunikasikan informasi. Pokok-pokok pertanyaan yang diamati mencakup 22 indikator yang dibuat oleh ACRL.

Cara mengukur: melalui kuesioner responden diminta untuk memilih jawaban yang sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Ada pun jawaban responden diberi skor 4 apabila jawaban A, skor 3 bila jawaban B, skor 2 bila jawaban C dan Skor 1 bila jawaban D. Pengukuran data dilakukan berdasarkan jumlah total skor yang diperoleh masing-masing responden per kelompok variabel penelitian. c. Publikasi Hasil Penelitian

Publikasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian merupakan sarana penyampaian hasil penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang biasanya diterbitkan dalam suatu jurnal guna dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengetahuan peneliti tentang kriteria akreditasi jurnal didefinisikan sebagai interpretasi responden terhadap publikasi hasil penelitian. Pokok-pokok pertanyaan mencakup:

1) Kesesuaian nama dengan spesialisasi bidang ilmu 2) Sistematika dan konsistensi penulisan

3) Pelibatan mitra bestari sebagai penelaah 4) Publikasi ditujukan kepada masyarakat ilmiah 5) Keorisinilan pada kemajuan ilmu dan teknologi

Cara mengukur: melalui kuesioner, responden diminta menyatakan perlu atau tidaknya kriteria yang telah disebutkan di atas terdapat dalam publikasi hasil penelitian. Adapun jawaban responden diberi skor 1 apabila jawaban tidak tahu, skor 2 bila tidak perlu, skor 3 bila perlu dan skor 4 bila sangat perlu. Pengukuran data dilakukan berdasarkan jumlah total skor yang diperoleh masing-masing responden.