PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN PERMAINAN TRADISIONAL ANAK

UNTUK KELAS I SD TEMA 4 SUBTEMA 3

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Oleh:

Apri Yanti NIM: 151134007

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR JURUSAN ILMU PENDIDIKAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA 2019

i

HALAMAN JUDUL

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN PERMAINAN TRADISIONAL ANAK

UNTUK KELAS I SD TEMA 4 SUBTEMA 3

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Oleh:

Apri Yanti NIM: 151134007

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR JURUSAN ILMU PENDIDIKAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA 2019

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

iii

HALAMAN PENGESAHAN

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

ALLAH S.W.T yang selalu memberikan ridho dan karunia-Nya kepada hidup saya.

Kedua orangtuaku Bapak Nurudin dan Ibu Susilowati

Sebagai orangtua yang tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang kepada saya.

Mewi Budianti A.Md.Kep. selaku kakak perempuan saya dan adik perempuan saya Candra Febri Yanti yang selalu memberi motivasi kepada saya.

Sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam pembuatan skripsi.

Kepada teman dekat sekaligus orang terkasih yang selalu memberi semangat, tempat berkeluh kesah, dan pemberi motivasi saya dalam menyusun skripsi.

Keluarga besar PGSD Universitas Sanata Dharma angkatan 2015 yang telah berjuang bersama.

v

HALAMAN MOTTO

MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan (dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain)). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (QS. Al-Insyirah: 5-8)

vi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

vii

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

viii ABSTRAK

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN PERMAINAN TRADISIONAL ANAK

UNTUK KELAS I SD TEMA 4 SUBTEMA 3 Apri Yanti

Universitas Sanata Dharma 2019

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti merupakan penelitian dan pengembangan modul pembelajaran menggunakan permainan tradisional anak sebagai bahan ajar atau sumber referensi guru untuk menyampaikan materi ajar.

Pengembangan ini berawal dari kebutuhan guru mengenai ketersediaan bahan ajar yang di dalamnya memuat materi dan strategi dimana siswa dapat belajar melalui lingkungannya. Penelitian yang dilakukan difokuskan pada pengembangan modul pembelajaran menggunakan permainan tradisional anak untuk kelas 1 SD tema 4 subtema 3 SD Kanisius Pugeran 1.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development). Penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan yang dimodifikasi dari Borg & Gall, meliputi: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, dan (7) revisi produk. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan wawancara, observasi, dan lembar kuesioner. Wawancara dilakukan dengan guru kelas 1 SD sebagai pengumpulan data atau informasi untuk analisis kebutuhan, observasi digunakan untuk analisis proses pembelajaran, dan kuesioner digunakan untuk validasi dan uji coba produk untuk mengetahui kualitas dan efektifitas modul pembelajaran.

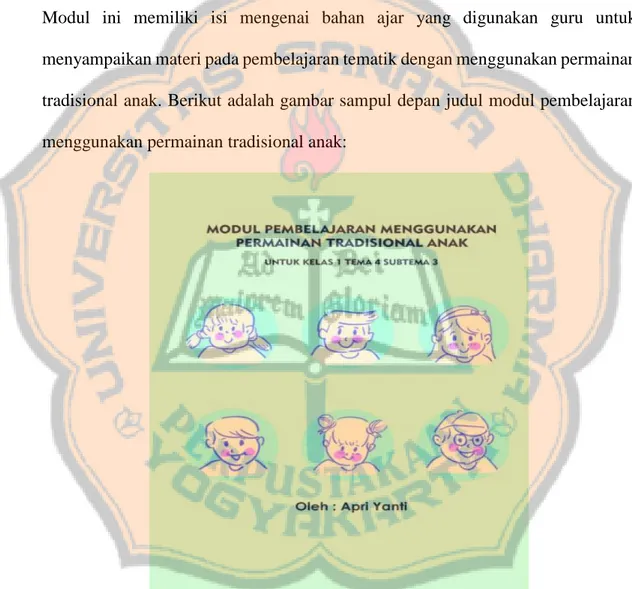

Berdasarkan hasil validasi, diperoleh skor dari dosen ahli I sejumlah 4,8, dosen ahli II memperoleh skor 4,27, dan guru kelas 1 SD memperoleh skor 4,73.

Rerata skor yang diperoleh dari tiga validator yaitu 4,6 dengan kategori “sangat baik”. Selanjutnya untuk hasil uji coba produk memperoleh skor rata-rata 4,5 dengan kategori “sangat baik”. Kualitas modul pembelajaran ini ditinjau dari tiga aspek, yaitu (1) modul dan bahasa, (2) desain modul, dan (3) tujuan pembuatan modul.

Kata kunci: Penelitian dan pengembangan, modul pembelajaran, permainan tradisional.

ix ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF LEARNING MODULE USING CHILDREN TRADITIONAL GAME FOR FIRST GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL

THEME 4 SUBTHEME 3 Apri Yanti

Sanata Dharma University 2019

The study conducted by the researcher is the research and development of a learning module using children’s traditional games as teaching materials or teacher’s reference source in order to deliver the teaching materials. This development started from the need of teachers regarding the availability of teaching materials in which includes materials and strategies where students can learn through their environment. The conducted research focused on the development of the learning module using children’s traditional games for the first grade theme 4 sub-theme 3 of Kanisius Pugeran 1 Elementary School.

This type of research and development (Research and Development). This study used a modified development procedure from Borg & Gall, including: (1) potential and problem, (2) data collection, (3) product design, (4) design validation, (5) design revision, (6) product testing, and (7) product revision. The instruments used in this study are a list of interview questions, observations, and questionnaire.

Interviews were conducted with teachers of the first grade as the data and information collection for the analysis of requirements, observation is used for the analysis of learning processes, and the questionnaire is used for the validation and testing of the products to determine the quality and effectiveness of the developed learning module.

Based on the validation results, score from expert lecturer I amounting to 4.8 is obtained, expert lecturer II obtained a score of 4.27, and the first grade teachers obtained a score of 4.73. The mean score obtained from the three validators is at 4.6 with the category of “very good”. Furthermore, the results of product testing obtained an average score of 4.5 in the category of “very good”.

The quality of this learning module is reviewed in three aspects, namely (1) module and language, (2) the module design, and (3) the purpose of module making.

Keywords: Research and development, learning module, traditional games

x

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia yang diberikan. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengembangan Modul Pembelajaran Menggunakan Permainan Tradisional Anak Untuk Kelas I SD Tema 4 Subtema 3”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu dan Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.

Peneliti menyandari skripsi ini telah selesai karena bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini.

2. Dr. Yohanes Haryoso, S.Pd., M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.

3. Christiyanti Aprinastuti S.Si., M.Pd. selaku Ketua Program Studi PGSD 4. Kintan Limiansih, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Ketua Program Studi PGSD 5. Elisabeth Desiana Mayasari, S.Psi., M.A. selaku dosen pembimbing I yang

telah membimbing dan memberikan dukungan serta semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

6. Andreas Erwin P., M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan dukungan serta semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

7. Para validator yang telah berkenan membantu validasi prosuk.

8. Dosen-dosen PGSD Universitas Sanata Dharma yang telah medidik peneliti selama kuliah.

9. Guru kelas I SD Kanisius Pugeran 1 yang telah berkenan untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis kebutuhan dan validasi produk.

xi

xii DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN ... ii

HALAMAN PENGESAHAN... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ...iv

HALAMAN MOTTO ... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ...vi

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI ... vii

ABSTRAK ... viii

ABSTRACT ... ix

KATA PENGANTAR ... x

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR TABEL ... xv

DAFTAR BAGAN ... xvi

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Penelitian ... 1

B. Rumusan Masalah ... 6

C. Tujuan Penelitian ... 6

D. Manfaat Penelitian ... 7

1. Bagi Mahasiswa ... 7

2. Bagi Guru ... 7

3. Bagi Siswa ... 7

4. Bagi Sekolah ... 7

5. Bagi Prodi PGSD ... 8

6. Bagi Peneliti ... 8

E. Spesifikasi Produk ... 8

F. Definisi Operasional ... 9

BAB II LANDASAN TEORI ... 10

A. Kajian Pustaka... 10

xiii

1. Teori yang Mendukung ... 10

1.3 Kurikulum ... 17

1.7 Modul ... 22

1.8 Pembelajaran ... 23

1.9 Permainan Tradisional ... 23

B. Penelitian yang Relevan ... 39

C. Kerangka Berfikir ... 44

D. Pertanyaan-Pertanyaan Peneliti ... 47

BAB III METODE PENELITIAN ... 48

A. Jenis Penelitian ... 48

B. Prosedur Pengembangan ... 52

C. Setting Penelitian ... 56

1. Lokasi Penelitian ... 56

2. Subjek Penelitian ... 56

3. Waktu penelitian ... 56

4. Teknik Pengumpulan Data ... 56

4.1 Wawancara ... 57

4.2 Observasi ... 57

4.3 Kuesioner ... 58

D. Instrumen Penelitian ... 59

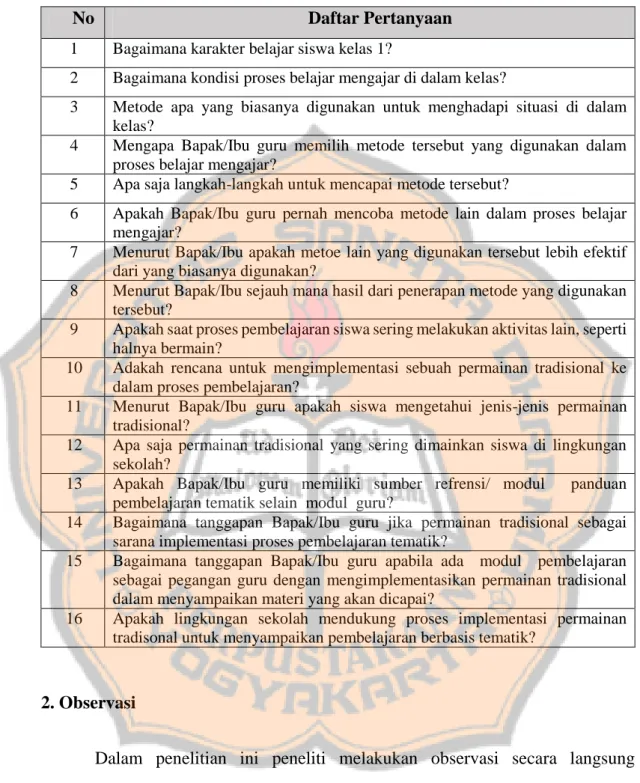

1. Pedoman Wawancara ... 59

Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Wawancara ... 60

2. Observasi ... 60

3. Kuesioner ... 61

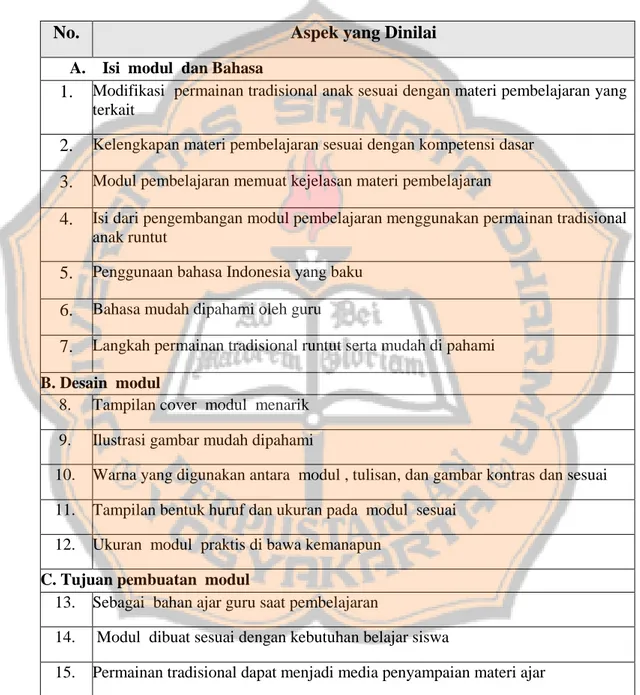

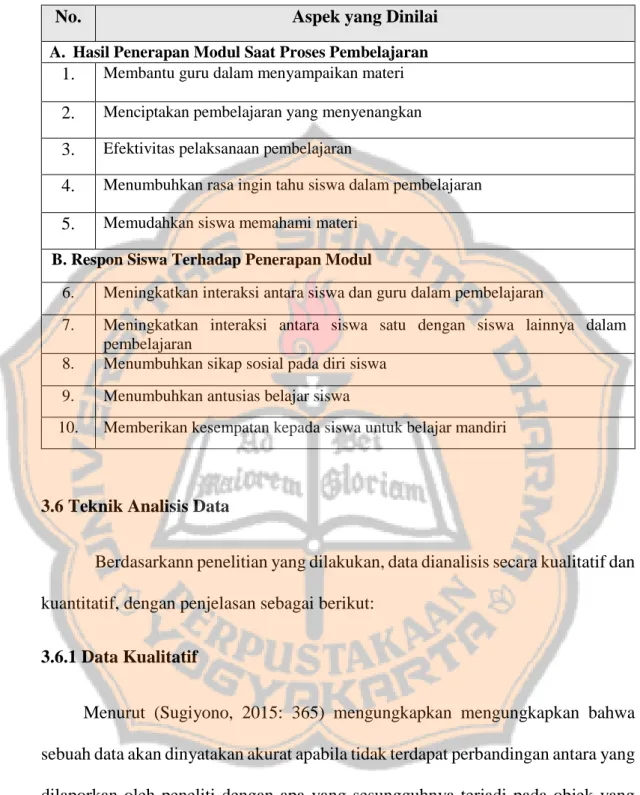

Tabel 3.2 Kisi-kisi Uji Validasi untuk Pakar dan Guru. ... 62

Tabel 3.3 Kisi-kisi Uji Coba Produk untuk Guru. ... 64

3.6 Teknik Analisis Data ... 64

3.6.1 Data Kualitatif ... 64

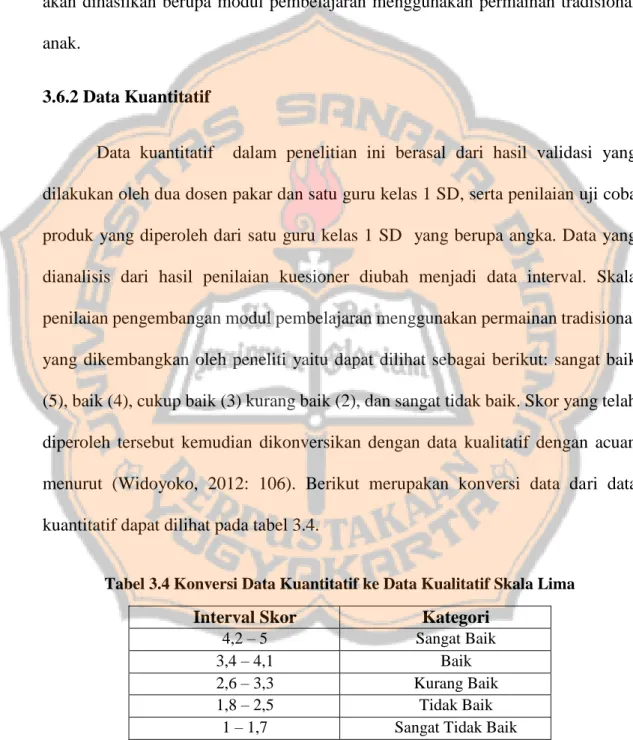

3.6.2 Data Kuantitatif ... 65

Tabel 3.4 Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif Skala Lima ... 65

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 67

A. Prosedur Penelitian ... 67

1. Hasil Penelitian Pengembangan ... 67

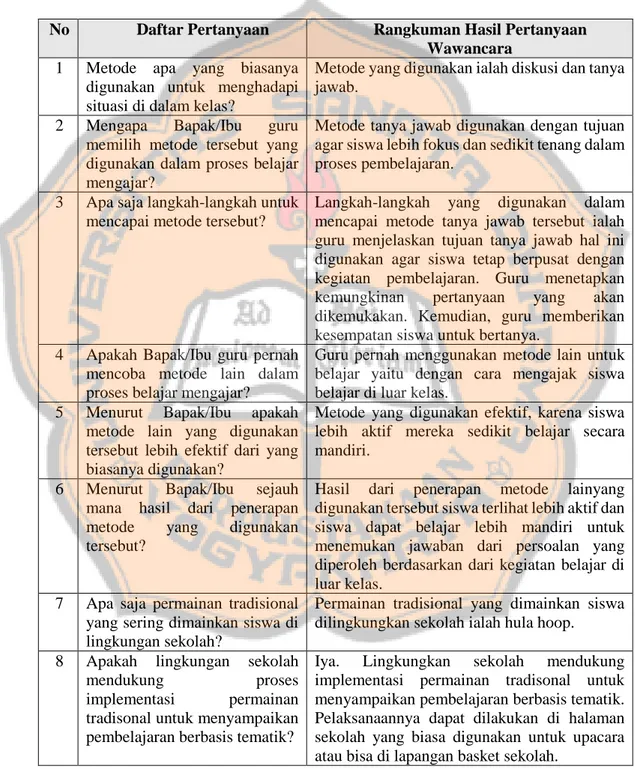

Tabel 4.1 Rangkuman Hasil Wawancara Pemerolehan Potensi Penelitian ... 69

xiv

Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan ... 73

Tabel 4.3 Hasil Rekapitulasi Validator ... 83

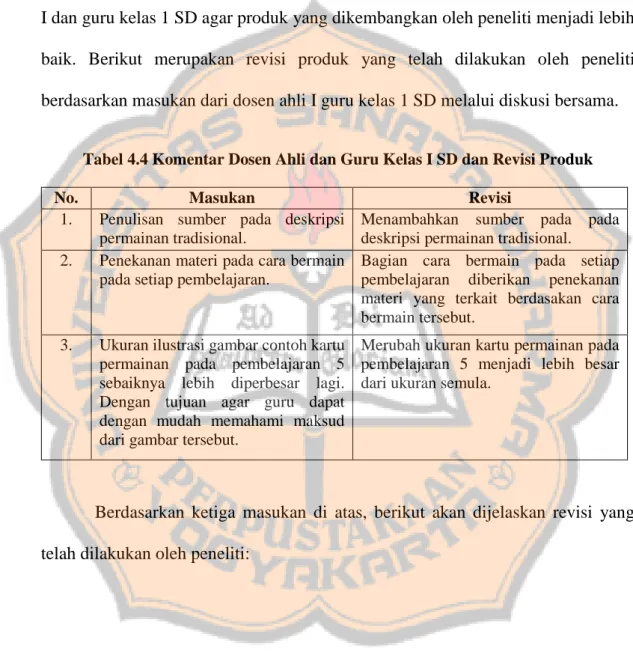

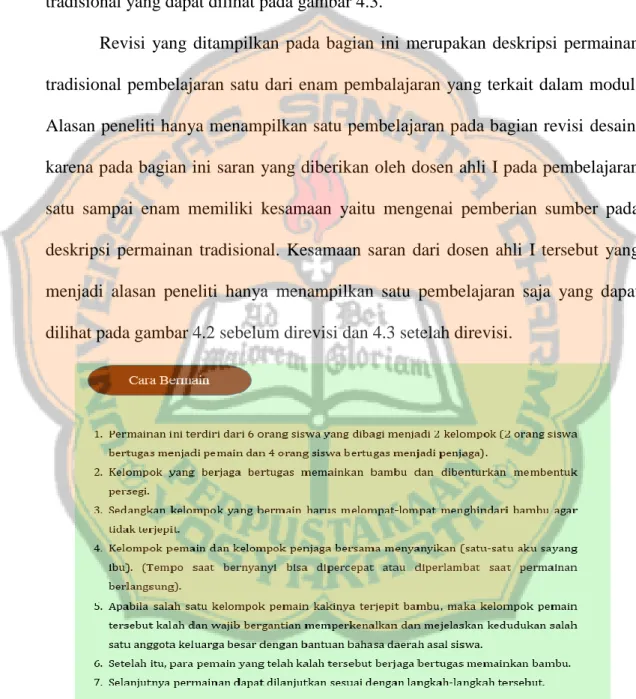

Tabel 4.4 Komentar Dosen Ahli dan Guru Kelas I SD dan Revisi Produk ... 84

B. Kajian Produk Akhir ... 94

2. Isi Modul Pembelajaran ... 95

C. Pembahasan ... 98

D. Kelebihan dan Kekurangan Modul Pembelajaran ... 102

1. Kelebihan Modul Pembelajaran ... 102

2. Kekurangan Modul Pembelajaran ... 103

BAB V PENUTUP ... 104

A. Kesimpulan ... 104

C. Saran ... 106

DAFTAR PUSTAKA ... 107

LAMPIRAN ... 110

xv

DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Pertanyaan Wawancara……..……..……..……..……..……..……..…62 3.2 Kisi-kisi Uji Validasi untuk Pakar dan Guru……..……..……..……..……….65 3.3 Kisi-kisi Uji Produk untuk Guru..……..……..…………..……..……..……..67 3.4 Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif Skala Lima……..……..……….72 4.1 Rangkuman Hasil Wawancara Pemerolehan Potensi Penelitian……..…...….76 4.2 Rangkuman Wawancara Analisis Kebutuhan ……..……..…...……..……….82 4.4 Komentar Dosen Ahli dan Guru Kelas 1 SD dan Revisi Produk ……..……….88

xvi

DAFTAR BAGAN

2.1 Bagan Penelitian yang Relevan……….43 3.1 Bagan Langkah-langkah Penggunaan Metode R&D Menurut Sugiyono…….50 3.2 Bagan Pengembangan Rancangan Pengembangan Produk………...52

xvii

DAFTAR GAMBAR

4.1 Judul Modul Pembelajaran………...87

4.2 Gambar Sebelum Diberi Sumber Pada Deskripsi Permainan Tradisional…… 88

4.3 Gambar Sesudah Diberi Sumber Pada Deskripsi Permainan Tradisional……89

4.4 Sebelum Diberi Penekanan Materi……….……….. 90

4.5 Setelah Diberi Penekanan Materi……….……….91

4.6 Sebelum Ukuran Kartu Permainan Dirubah……….92

4.7 Setelah Ukuran Kartu Permainan Dirubah………93

4.8 Gambar Refleksi Pembelajaran 2………..97

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Guru Kelas 1 SD Kanisius Pugeran 1…....115 Lampiran 2 Hasil Validasi Dosen Ahli I….….….….…...….….….….….……..119 Lampiran 3 Hasil Validasi Dosen Ahli II….….….….….….….….….…...…….123 Lampiran 4 Hasil Validasi Guru Kelas 1 SD….….….…..….….….….….…...127 Lampiran 5 Hasil Validasi Uji Coba Produk….….……….….….….….….……131 Lampiran 6 Surat Izin Penelitian….….….….….….….….….….….….….….….134 Lampiran 7 Surat Izin Telah Melakukan Penelitian….….….….….….….……...135 Lampiran 8 Dokumentasi….….….….….…...….….….….….….….….….…....136 Lampiran 9 Modul Pembelajaran …….….….….…….….…...…....….….….…137 Lampiran 10 Biografi Peneliti….….….…...….….….….….….….….….….…..156

1 BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk, dan definisi operasional.

A. Latar Belakang Penelitian

Pembelajaran merupakan strategi yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan suatu informasi kepada peserta didik dengan tujuan pemerolehan ilmu pengetahuan, pembentukan sikap, dan kepercayaan kepada peserta didik.

Menurut (Saefuddin dan Ika, 2014: 8) pembelajaran adalah kegiatan yang dilaksanakan seseorang secara sadar yang didesain untuk ikut serta pada interaksi tertentu dan keadaan tertentu untuk menciptakan perubahan dan pengetahuan baru yang berdampak positif. Hal tersebut mengarah terhadap upaya yang terdiri dari dua aspek yang meliputi belajar mengarah tentang hal yang harus dilakukan oleh siswa, dan berpedoman kepada guru yang mengajar dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun pembelajaran yang paling utama biasanya dibentuk di sekolah dasar dimana indvidu dapat diarahkan untuk mempelajari hal-hal yang sangat mendasar meliputi, konsep, prinsip, dan beberapa disiplin ilmu yang berhubungan erat dengan lingkungan sekitar.

Sedangkan menurut (Usman, 2012: 12) pembelajaran merupakan proses dari rangkaian pendidikan dengan guru yang memiliki peran utama selanjutnya serangkain kegiatan guru dan siswa diharapkan memiliki timbal balik untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya pembelajaran dapat menciptakan hal baru yang dapat menghasilkan perubahan yang positif. Hal tersebut tentunya dalam

2

proses pembelajaran diciptakan kondisi yang dapat menumbuhkan semangat bagi siswa sehingga siswa lebih aktif dalam melaksanan proses pembelajaran untuk menciptakan sikap kritis, inovatif, dan kreatif. Dengan demikian pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan metode yang memiliki hubungan dengan pengalaman sehari-hari, dengan tujuan dapat memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan.

Pembelajaran tentunya tidak pernah lepas dari metode-metode yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi. Dalam hal ini metode digunakan untuk menunjang proses pembelajaran menjadi menarik. Dengan hal tersebut sebaiknya metode pembelajaran diharapkan mampu membawa siswa terlibat di dalamnya, dengan tujuan siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kerjasama antar siswa satu dan lain untuk memecahkan sebuah persoalan dari sebuah materi yang dibahas. Pembelajaran yang diharapkan tersebut dapat terlaksana melalui pembelajaran tematik. Menurut (Trianto, 2011: 39) pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu dengan menggunakan tema sebagai wadah untuk menggabungkan beberapa mata pelajaran dengan tujuan dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa.

Sedangkan menurut (Majid, 2014:80) pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menuntun siswa dapat belajar baik secara individu maupun dengan kelompok secara lebih aktif. Pembelajaran tersebut memiliki tujuan untuk menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Holistik dalam hal ini siswa dapat mendalami beberapa mata pelajaran secara bersama. Selanjutnya, bermakna dapat diartikan siswa mampu menemukan beberapa aspek yang diperoleh ketika

3

mengalami suatu kejadian saat mempelajari materi. Adapun otentik yaitu pembelajaran tematik dapat menuntut siswa memahami secara langsung mengenai materi yang disampaikan.

Berdasarkan kedua pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran dengan pendekatan tematik- intergrasi, dengan tema-tema yang mengandung hal yang bermakna dan berdasarkan pada pengalaman atau kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari- hari siswa sehingga memudahkan siswa dalam mempelajari materi pada sebuah pembelajaran. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas I SD Kanisius Pugeran I mengungkapkan bahwa “proses belajar- mengajar masih menggunakan metode lama yaitu dengan cara diskusi dan tanya jawab antara guru dan siswa, bisa dikatakan sangat jarang dalam proses pembelajaran menggunakan suatu metode yang berbeda seperti pemanfaatan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah materi”.

Berdasarkan metode yang digunakan tersebut tentunya memiliki dampak sendiri bagi siswa, hal ini bisa dilihat dari proses pembelajaran yaitu tidak sedikit dari siswa yang kurang memperhatikan bahkan beberapa dari siswa asik dengan kegiatan lain yang tidak memiliki hubungan dengan proses pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut, sebuah metode yang mutakhir seharusnya dapat dimanfaatkan dengan tujuan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik serta memahami materi yang disampaikan. Adapun metode yang dapat digunakan ialah dengan memanfaatkan kegiatan yang berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti pemanfaatan permainan tradisional anak. Salah

4

satu cara yang dilakukan ialah menggabungkan materi pembelajaran dengan pemanfaatan permainan tradisional anak.

Sementara pada nyatanya, seiring dengan perkembangan zaman aktivitas bermain siswa ternyata ikut terpengaruh di dalamnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pernyataan dari guru kelas I SD Kanisius Pugeran I, mengungkapkan bahwa “ketika jam istirahat tidak sedikit anak-anak yang bercerita tentang games yang ada di handphone, bahkan mereka sampai hafal mengenai cara bermain dan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam games tersebut”. Permainan tersebut mengandung kesan sebagai permainan yang modern dengan menggunakan alat-alat yang canggih dibandingkan dengan permainan tradisional dan permainan tersebut sebagian besar dilakukan secara individu. Kesan yang terkandung dalam permainan modern tersebut membuat anak lebih suka bermain permainan modern. Hal ini tentunya akan membawa dampak yang kurang baik dan akan menghilangkan permainan tradisional itu sendiri. Seperti yang telah diketahui permainan tradisional dapat meningkatkan relasi antara individu dan melalui permainan tradisional anak- anak mampu belajar hal-hal yang terdapat di lingkungan sekitar. Dengan hal tersebut cara yang tepat ialah mengenalkan permainan tradisional anak di dalam ruang lingkup sekolah pada saat melakasanan pembelajaran.

Dalam hal ini, permainan tradisional yang dikombinasikan ke dalam suatu pembelajaran dimaksudkan agar siswa mampu mempelajari suatu materi yang disampaikan, dan siswa mampu mengenali lingkungan belajarnya dengan cara berinteraksi antara siswa satu dan siswa lain. Hal ini juga disampaikan oleh guru kelas I SD Kanisius Pugeran I bahwa “jika permainan tradisional dimaksukkan ke dalam pembelajaran akan lebih bagus, karena selain siswa dapat belajar memahami

5

materi yang disampaikan, siswa juga dapat meningkatkan interaksi mereka dengan siswa lainnya melalui permainan tersebut”. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang relevan oleh Tatminingsih (2012) dalam jurnal yang berjudul Pengembangan Paket dan Strategi Pembelajaran IPA Melalui Permainan Tradisional Untuk Siswa Kelas 3 SD di Daerah Rawan Bencana mengungkapkan bahwa permainan tradisional meningkatkan relasi antar siswa satu dengan yang lainnya dalam sebuah pembelajaran, selain itu permainan tradisional dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajara IPA khusunyan dalam materi bencana alam yaitu pada gempa bumi dan banjir. Dengan adanya penelitian yang relevan tersebut tentunya dapat digunakan sebagai sumber yang akurat dalam penerapan permaianan tradisional yang dimodifikasi untuk menyampaikan materi ajar sebagai bahan ajar.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas 1 SD Kanisius Pugeran 1 mengungkapkan bahwa guru membutuhkan bahan ajar berupa modul pembelajaran yang di dalamnya memuat materi dan dilengkapi dengan strategi pembelajaran dimana siswa dapat belajar melalui lingkungannya. Salah satu strategi tersebut dengan cara memanfaatkan permainan tradisional anak. Dalam hal ini, diharapkan melalui permainan tradisional dapat membantu guru dalam menyampaikan materi ajar dan dapat mencipatkan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tidak hanya berhenti disitu saja, melalui permainan tradisional tersebut siswa diarahkan untuk belajar secara mandiri, meningkatkan interaksi siswa dengan guru, dan meningkatkan interaksi antara siswa satu dengan siswa lain.

6

Berdasarkan urain latar belakang di atas, maka peneliti akan berupaya untuk mengembangkan bahan ajar berupa modul pembelajaran menggunakan permainan tradisional anak pada kelas I tema 4 subtema 3 yang dapat digunakan oleh guru sebagai bahan ajar atau sumber refrensi untuk menyampaikan materi dan panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran secara kreatif dan inovatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dari peneliti adalah:

1. Bagaimana proses pengembangan modul pembelajaran menggunakan permainan tradisional anak untuk kelas I SD tema 4 subtema 3?

2. Bagaimana kualitas modul pembelajaran menggunakan permainan tradisional anak untuk kelas I SD tema 4 subtema 3?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai peneliti dalam pengembangan modul adalah bergambar permainan tradisional anak kelas I SD tema 4 subtema:

1. Menjelaskan proses pengembangan modul pembelajaran menggunakan permainan tradisional anak untuk kelas I SD tema 4 subtema 3.

2. Mendeskripsikan kualitas modul pembelajaran menggunakan permainan tradisional anak untuk kelas I SD tema 4 subtema 3.

7 D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Melalui pengembangan modul pembelajaran menggunakan permainan tradisional anak, dapat menambah wawasan bagi mahasiswa yang nantinya menjadi seorang guru untuk mengembangkan bahan ajar dan menambah kreativitas dalam penyampaian materi ajar melalui permainan tradisonal.

2. Bagi Guru

Modul yang dikembangkan oleh peneliti diharapkan dapat membantu guru dalam menyampaikan materi dengan lebih kreatif. Selain materi pembelajaran dapat tersampaiakan sesuai tujuan, proses pembelajaran juga dapat terlaksana secara menarik dengan melakukan kegiatan berupa permainan anak tradisonal yang termuat dalam modul.

3. Bagi Siswa

Modul yang dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang akan dicapai, dan proses pembelajaran terlaksana secara menarik dengan melakukan permainan tradisonal anak. Selain itu, siswa memperoleh pengalaman baru dalam belajar dengan permainan tradisional anak.

4. Bagi Sekolah

Pengembangan modul pembelajaran ini diharapkan dapat menambah media ajar yang menarik untuk proses belajar-mengajar, sekaligus pengembangan

8

modul ini dapat menjadi koleksi perpustakaan sekolah sebagai bahan literasi yang menarik bagi guru khususnya guru kelas I SD.

5. Bagi Prodi PGSD

Penelitian pengembangan modul ini dapat menjadi tambahan pustaka untuk prodi PGSD Universitas Sanata Dharma berupa modul permainan tradisonal anak untuk kelas I SD.

6. Bagi Peneliti

Pengembangan modul ini membantu peneliti dalam menambah wawasan tertutama dalam pembelajaran tematik dan pemanfaatan kegiatan permainan tradisonal anak yang dapat digunakan dalam proses penyampaian materi pembelajaran. Untuk itu, peneliti berharap dengan pengembangan modul pembelajaran menggunakan permainan tradisonal anak dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan siswa mampu memahami materi yang disampaikan.

E. Spesifikasi Produk

1. Pengembangan modul pembelajaran menggunakan permainan tradisional anak yang dihasilkan menyampaikan materi pembelajaran tematik.

2. Isi modul yang dihasilkan sesuai dengan materi pembelajaran yang termuat pada kelas I tema 4 subrema 3 pembelajaran 1 sampai 6.

3. Pengembangan modul pembelajaran menggunakan permainan tradisional anak yang dihasilkan dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik sesuai dengan permainan tradisional anak.

9

4. Modul permainan tradisional anak mengadung komponen cover, kata pengantar, daftar isi, isi modul , daftar pustaka, dan biografi penulis.

F. Definisi Operasional

1. Modul pembelajaran merupakan bahan ajar yang dibuat secara menarik dan disusun secara sistematis sebagai sarana belajar-mengajar.

2. Permainan tradisional anak merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok yang berkembang berdasarkan ciri khas atau kebiasaan dari masyarakat tertentu.

3. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang disajikan dengan menggabungan beberapa mata pelajaran berdasarkan suatu tema yang telah ditentukan dan materi yang termuat dibahasa lebih mendalam melalui pembagian dari subtema.

4. Siswa kelas I sekolah dasar merupakan anak- anak berusia mulai dari 6 sampai 7 tahun yang sedang menempuh peroses pendidikan kelas bawah di sekolah dasar.

10 BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini akan membahas (1) kajian pustaka, (2) penelitian yang relevan, (3) kerangka berpikir, dan 4) pertanyaan penelitian.

A. Kajian Pustaka

1. Teori yang Mendukung 1.1 Teori Perkembangan Anak

Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami individu selama hidupnya. Menurut (Dahlan, 2009: 15) perkembangan merupakan perubahan- perubahan yang dialami setiap individu atau organisme menuju pada tahap kedewasaan atau kematangan (maturation) berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah). Pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa individu secara terus- menerus mengelami perkembangan dan perubahan yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya. Perkembangan tersebut berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi sampai mencapai kematangan atau masa tua. Dalam ruang lingkup perkembangan, banyak tokoh yang membahas mengenai teori perkembangan anak. Pada penelitian ini peneliti mengambil teori perkembangan anak oleh Jean Piaget yang membahas perkembangan kognitif dan Vygotsky membahas perkembangan sosial. Alasan peneliti mengambil teori perkembangan dua tokoh tersebut karena pada penelitian ini peneliti mengembangkan bahan ajar sebagai sumber refrensi atau pegangan guru yang di dalamnya terdapat cara belajar siswa memahami materi menyangkut dalam

11

(kognitif), dan mengajarkan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungannya (perkembangan sosial).

1. Teori Perkembangan Kognitif Piaget

Perkembangan anak merupakan tahap utama kemampuan anak untuk berpikir. Menurut (Susanto, 2011: 48) menyatakan bahwa kognitif adalah proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Menurut Piaget (dalam Suparno, 2013: 39) terdapat empat tahap perkembangan kognitif anak berdasarkan usianya.

Berikut empat tahap perkembangan kognitif anak berdasarkan usianya:

1. Tahap Sensorimotor (0-2 tahun)

Pada tahapan ini bayi pemahaman duni dengan mengkoordinasikan pada tindakan inderawi anak terhadap lingkungannya seperti melihat, meraba, menjamah, mendengar, membau, dan lain-lain. Pada tahapan ini anak belum dapat berbicara dengan bahasa. Perkembangan pikiran anak pada tahap ini dimulai dengan reaksi refleks anak terhadap rangsangan dari luar.

2. Tahap Pra-operasional (2-7 tahun)

Tahap ini dicirikan dengan adanya fungsi semiotik, yaitu penggunaan simbol atau tanda untuk menyatakan suatu objek yang saat itu tidak berada bersama si subjek. Pada tahap ini anak-anak sudah mulai menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Dengan penggunaan bahasa, seorang anak dapat mengungkapkan suatu hal yang tidak sedang dilihat.

3. Tahap operasional konkret (7-11)

Tahap ini dicirikan oleh perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Selain itu, anak dalam tahap sudah

12

dapat mengurutkan dan mengklasifikasikan terhadap suatu hal yang ditemuinya. Tahap operasional konkret ditandai dengan adanya sistem operasi terhadap objek konkret/nyata. Anak masih menerapkan logika berpikir pada benda-benda yang konkret, belum bersifat abstrak apalagi hipotesis sehingga mereka masih punya kesulitan untuk memecahkan persoalan yang mempunyai banyak variabel.

4. Tahap Operasi Formal (11 tahun ke atas)

Pada tahap ini anak sudah dapat berpikir logis, berpikir dengan pemikiran teoritis formal berdasarkan proposisi-proposisi dan hipotesis, dan dapat mengambil kesimpulan lepas dari apa yang dapat diamati saat ini. Cara berpikir yang abstrak mulai dimengerti dan juga pemikirannya sudah melampaui ruang dan waktu.

Jean Piaget meyakini bahwa belajar adalah proses mempelajari kembali dan anak akan menumbuhkan sendiri perasaan mereka terhadap suatu hal yang nyata (Suparno, 2013: 39). Menurut Piaget, pikir manusia mempunyai struktur yang disebut dengan skema atau skemata (jamak) yang sering disebut struktur kognitif.

Dengan menggunakan skemata itu seseorang mengadaptasi dan mengkoordinasi lingkungannya sehingga terbentuk skemata yang baru, yaitu melalui proses asimilasi dan akomodasi. Proses belajar sesungguhnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, hubungan tahap ini dengan penelitian yang dilakukan ialah melalui permainan tradisional anak siswa dapat memperoleh suatu area yang digunakan untuk mempelajari materi pembelajaran yang dikaitkan dengan permainan tradisional sehingga siswa mampu mengetahui pembahasan dan inti dari materi tersebut, dan equilibrasi (penyeimbangan) (Sugihartono, 2013: 109-110).

13

1. Asimilasi merupakan proses penyatuan suatu informasi (pengetahuan) baru dikenalkan kepada seseorang dan pengetahuan itu cocok dengan skema/skemata (struktur kognitif) yang telah dimilikinya, maka pengetahuan itu akan diadaptasi sehingga terbentuklah pengetahuan baru.

2. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif pada situasi yang baru.

Proses restrukturisasi skemata sudah ada sebagai akibat adanya informasi dan pengalaman baru yang tidak dapat secara langsung diasimilasi pada skemata tersebut. Pada akomodasi terjadi proses belajar yang baru dan merefleksikan perubahan kualitatif pada skemata disebut perkembangan (development).

3. Disequilibrium dan Equilibrium yaitu penyesuaian berkesinambungan anatara asimilasi dan akomodasi. Proses akomodasi dimulai saat pengetahuan baru yang dikenakan tidak cocok dengan struktur kognitif yang sudah ada, maka akan terjadi disequilibrium, kemudian struktur kognitif tersebut direstukturisasi kembali agar dapat disesuaikan dengan pengetahuan baru atau terjadi equilibrium, sehingga pengetahuan baru itu dapat diakomodasi dan selanjutnya diasimilasikan menjadi pengetahuan skemata baru.

2. Teori Perkembangan Sosial Vygotsky

Perkembangan sosioemosi merupakan pencapaian individu terhadap kemampuan perilaku/sikap dengan harapan sosial yang sesuai di lingkungan sosialnya. Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan sosioemosi adalah kemampuan anak dalam menyesuaikan diri terhadap dunia sosial dalam ruang lingkung yang lebih luas. Namun, pada kenyataannya yang terjadi dalam

14

lingkungan sekolah untuk melakukan penyesuain diri tersebut tentu siswa membutuhkan orang lain agar siswa tersebut dapat beradaptasi baik dengan lingkungan sosialnya. Pada perkembangan sosioemosi Vygotsky beranggapan bahwa suatu perkembangan langsung dipengaruhi dengan adanya perkembangan sosial dalam memahami budaya, interaksi sosial, peranan bahasa, dan perkembangan kognitif. Dalam penyamapaiannya istilah yang digunakan ialah scaffolding dan zone of proximal development (ZPD) (Sugihartono. 2013: 113).

Menurut Vygotsky (dalam Mutiah, 2010: 81-82) Pembelajaraan berdasarkan scaffolding merupakan upaya untuk menumbuhkan keterampilan siswa dalam memecahkan suatu masalah untuk mencapai keberhasilan. Hal tersebut tentunya menekankan pentingnya guru sebagai fasilitator dalam perkembangan potensi siswa dengan tujuan siswa mampu teralisir menjadi aktual. Dalam pelaksanaannya peran guru bertugas untuk mengawasi dan memberikan apresiasi ketika siswa sedang melakukan akvitas dalam memecahkan sebuah masalah dengan harapan siswa mampu mencapai keberhasilan. Selain itu, guru bertugas memberikan bantuan kepada siswa ketika siswa belum mengetahui atau lupa mengenai hal yang mesti siswa lakukan. Oleh karena itu, pembelajaraan berdasarkan scaffolding dapat memotivasi siswa merespon dengan antusias, melatih siswa dalam mengambil resiko, meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu hal, dan membantu siswa untuk mengakui keberhasilan yang telah diperoleh.

Scaffolding dan zone of proximal development (ZPD) adalah daerah yan telah dilakukan siswa sendiri menuju pada tahap tingkat potensial yang dapat didefinisikan sebagi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan bimbingan orang yang lebih dewasa atau teman sebaya yang memilki kemampuan

15

yang lebih kompeten. Oleh karena itu, terdapat empat prinsip yang mendasari pendekatan Vygotsky yaitu: 1) anak mengkonstruk pengetahuan, 2) pengembangan diri anak tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, 3) pembelajaran dapat membantu pengembangan diri, 4) bahasa memainkan peran vital dalam pengembangan mental (Mutiah, 2010: 83).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, perkembangan kognitif dan anak memiliki kaitan yang sangat kuat. Hal tersebut dapat dilihat dari usia anak sekolah dasar yang berada pada tahap operasional konkrit dimana anak mulai mengenal benda-benda nyata sebagai sumber untuk memiliki pengetahuan yang baru serta anak usia sekolah dasar sudah mampu menyampaikan suatu hal yang ingin disampaikan menggunakan bahasa.

1.2 Teori Perkembangan Anak SD Usia Bawah

Usia anak untuk masuk SD umunya berusia 6/7 tahun. Pada masa tingkatan SD anak harus melewati 6 kelas yang dibagi menjadi dua bagian yaitu kelas atas dan kelas bawah. Untuk kelas bawah anak duduk di kelas I dengan usia (6/7 tahun) hingga naik kelas III (9/10 tahun) sedangkan anak–anak yang berada di tahapan kelas atas yaitu pada kelas IV memiliki kisaran usia (9/10 tahun) hingga kelas VI usia (12/13 tahun). Anak usia SD masuk pada tahap operasional konkret. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Piaget (dalam Suparno, 2011: 24) mengungkapkan bahwa anak sekolah dasar berada tahap operasional konkret, sehingga konsep yang tertanam pada tahap ini ialah konsep yang samar-samar dan sekarang lebih konkret.

Umunya, dalam lingkungan sekolah pada tahap ini siswa sudah memiliki pemikirannya sendiri. Namun agar lebih optimal dalam proses pengembangan

16

potensi dibutuhkan dorongan dan dukungan dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka.

Anak usia SD tentu memiliki karakterisitik khusus sesuai dengan tahap perkembangannya. Berikut merupakan karakteristik khusus anak usia SD menurut (Hosnan, 2016: 58-60) yaitu: 1) senang bermain, 2) senang melakukan aktivitas, 3) senang melakukan kerja dalam sebuah kelompok, 4) senang merasakan atau melakukan, mempergerakan seatu hal secara langsung, 5) suka menangis, 6) sulit memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, 7) senang memperoleh perhatian dari orang lain, 8) suka meniru yang dilakukan oleh teman sebayanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret (usia 6-11 tahun). Pada tahap ini anak belum mampu berfikir secara abstrak, sehingga anak membutuhkan benda-benda yang bersifat konkret atau nyata untuk menumbuhkan pengetahuan baru. Selain itu, dalam karakteristik khusus anak pada usia SD dapat disimpulkan bahwa anak banyak melakukan aktivitas dan dapat belajar dari lingkungannya. Dari kesimpulan tersebut peneliti tertarik untuk mengembangkan bahan ajar berupa pengembangan modul pembelajaran menggunakan permainan tradisonal anak untuk menyampaikan materi ajar sebagai sumber refrensi atau pegangan guru. Hal tersebut didukung dengan tahap operasional konkret anak yang belajar menggunakan benda nyata dan dalam tahapan ini anak belajar melalui lingkungannya yang dapat dilakukan dengan melakukan permainan tradisional sehingga anak mampu memahami materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.

17 1.3 Kurikulum

Kurikulum merupakan kunci utama dalam sebuah pendidikan, karena pada dasarnya kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang telah disusun dengan tujuan melancarkan proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau suatu lembaga pendidikan serta seluruh anggota pengajaranya.

Menurut (Syaodih, 2009: 5) mengungkapkan bahwa kurikulum merupakan suatu rencanan yang memberikan dasar sebagai suatu pedoman yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar. Pengertian tersebut juga sejalan dengan (Arifin, 2011:

1) mengungkapkan bahwa kurikulum merupakan suatu pedoman atau pegangan yang digunakan untuk mencapai cita-cita pendidikan sekaligus dasar dalam melaksanakan proses pembelajaran pada seluruh aspek dan jenjang pendidikan.

Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa kurikulum memberikan gambaran yang sangat kompleks, serta kurikulum disusun untuk memudahkan guru dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran agar siswa dapat memahami materi tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan. Berdasarkan ke dua pendapat ahli tersebut tentunya dapat diperjelas bahwa kurikulum memiliki suatu fungsi dan tujuan untuk mengembangkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia sebagai generasi bangsa.

1.4 Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan salah satu pembaharuan kurikulum di Indonesia, Indonesia telah mengalami beberapa pembaharuan dalam kurikulum mulai dari tahun 1947 hingga sekarang. Adapun perubahan atau pembaharuan kurikulum tersebut dimaksudkan baik dalam pemahaman seluruh masyarakat Indonesia mengenai kurikulum itu sendiri, hingga penerapan kurikulum dalam

18

dunia pendidikan dan upaya kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kurikulum 2013 pada saat ini sudah diterapkan di beberapa sekolah sesuai masing- masing tingkatan, salah satunya tingkat sekolah dasar. Seperti yang telah diketahui bersama manfaat penerapan kurikulum 2013 ditingkat sekolah dasar selain dapat meningkatkan ranah pengetahuan dan keterampilan siswa, siswa juga dapat meningkatkan interaksi mereka dengan siswa lain serta lingkungannya.

Berdasarkan pemaparan mengenai kurikulum 2013 tersebut juga diperkuat dengan pendapat menurut (Fadillah, 2013: 16) mengungkapkan bahwa kurikulum 2013 dapat diartikan sebagai konsep utama dalam sebuah kurikulum untuk menumbuhkan kemampuan dalam hal soft skills dan hard skilss, yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pendapat tersebut sejalan dengan (Mulyasa, 2013:

68) dengan pendapatnya yaitu kurikulum 2013 ialah kurikulum yang mengharuskan terhadap pengembangan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya dapat diterima oleh peserta didik, berupa penugasan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.

Dengan demikian, berdasarkan ke dua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mengembangkan peserta didik dalam hal soft skills dan hard skilss sesuai dengan serangkain standar yang telah ditetapkan, yang berguna untuk meningkatkan kuliatas peserta didik dan mutu pendidikan.

19 1.5 Karakteristik Kurikulum 2013

Dalam pengembangan kurikulum 2013 tentunya memiliki karakteristik yang dijadikan pedoman di dalamnya, adapun ketetapan dari kemendikbud (dalam Widyastono, 2014: 131) mengungkapan karakteristik 2013 ialah sebagai berikut:

a. Mengembangkan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik secara seimbang.

b. Memberikan pengalaman belajar terencana ketika peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai bahan ajar secara seimbang.

c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah maupun masyarakat.

d. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

e. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran.

f. Kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti.

g. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan.

Berdasarkan dari ketujuh karakteristik kurikulum 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam kurikulum 2013 memberikan suatu wadah dengan tujuan menciptakan proses pembelajaran lebih inovatif dengan tujuan menciptkan

20

peserta didik yang berkualitas untuk melanjtkan ke jenjang lebih tinggi dan meningkatan mutu pendidikan.

1.6 Pembelajaran Tematik-integratif

Pembelajaran tematik merupakan serangkain kegiatan pembelajaran yang akan memberikan suatu wadah ataupun peluang dalam sebuah pembelajaran terpadu untuk menekankan keterlibatan siswa dalam hal belajar serta mengembangkan diri siswa melalui sebuah pengalaman yang bermakna. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Prastowo, 2014: 54) pembelajaran tematik adalah model pembelajaran dalam pelakasanaannya menggunakan suatu pendekatan tematik serta menggabungkan beberapa mata pelajaran dengan tujuan memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran ini tentunya memberikan peluang bagi siswa karena dalam melaksanakan proses pembelajaran siswa baik individu maupun kelompok menjadi lebih aktif. Selain itu, siswa dapat menemukan secara langsung jawaban dari persoalan berdasarkan materi yang dipelajari melalui pengalaman siswa. Melalui serangkaian kegiatan pembelajaran tersebut diharapkan siswa mampu memahami materi dari beberapa mata pelajaran yang dikemas dalam sebuah tema.

Menurut (Ahmadi, 2014: 225) mengungkapkan bahwa metode tematik adalah sebuah pembelajaran yang menggunakan tema sebagai suatu wadah yang digunakan untuk mengaitkan beberapa materi ajar dengan tujuan dapat memberikan pengalaman bermakna pada peserta didik. Sedangkan menurut (Daryanto, 2014:

81) menjelaskan bahwa pendekatan tematik merupakan pendekatan yang digunakan dalam sebuah pembelajaran dengan menggabungkan kompetensi dari berbagai mata pelajaran dengan tujuan memberikan suatu pemahaman bagi siswa

21

secara menyeluruh dan mendasar yang dikemas dalam berbagai tema. Adapun yang dimaksud dengan tema ialah sebuah gagasan utama dalam sebuah pembicaraan ataupun topik. Tema dalam hal ini dapat diartikan sebagai wadah pemersatu materi yang beragam dari gabungan beberapa mata pelajaran. Dengan tujuan siswa mampu mempelajari materi ajar dari gabungan mata pelajaran tersebut secara bersama.

Selain itu, melalui sebuah tema dapat menghantarkan proses pembelajaran siswa secara lebih kreatif dan inovatif, karena pada dasarnya tema-tema yang diangkat merupakan kegiatan sehari-hari yang dekat dengan lingkungan siswa.

Dari beberapa pembahasan di atas, tentunya pembelajaran tematik-integratif memiliki manfaat sendiri dalam pelaksanaannya adapun manfaat menurut (Ahmadi, 2014: 224) ialah sebagai berikut: 1) kebebasaan dalam proses pemanfaatan waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, 2) menggabungkan pembelajaran siswa, dengan melakukan keseimbangan dalam penyampaian materi agar tidak terjadi timpang tindih antar mata pelajaran, mengulas kembali setiap keadaan antara situasi yang dihadapi anak di rumah dan lingkungannya, sesuai dengan proses anak berfikir, dan sesuai dengan cara anak menangkap setiap informasi yang diperoleh.

Dengan demikian berdasarkan ulasan mengenai pendekatan tematik- integratif dan manfaat pendekatan tematik-integratif dapat disimpulkan bahwa pendekatan tematik-integratif merupakan proses pembelajaran yang menghantarkan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok, dan menciptakan kegiatan pembelajaran secara lebih kreatif dan inovatif.

22 1.7 Modul

Modul merupakan salah satu bahan ajar yang digunakan sebagai pengorganisasian untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut (Prastowo, 2014:

138) mengungkapkan bahwa modul adalah bahan ajar yang mengandung seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta suatu lingkungan untuk belajar. Sedangkan menurut (Yuliawati 2013: 3) mengungkapkan bahwa modul merupakan suatu alat atau sarana pembelajaran yang memuat materi, metode, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang telah dirancang secara sistematis sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Modul dalam ini dimaksudkan sebagai bahan ajar yang berikasan informasi, alat, teks, yang digunakan oleh pendidik dalam perencanaan dan penelaahan penelahan implementasi pembelajaran.

Adapun fungsi modul menurut (Prastowo, 2014: 139) bagi pendidik ialah:

1) menghemat waktu pendidik dalam mengajar, 2) mengubah peran pendidik dalam mengajar, 3) meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, 4) pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik, dan 5) alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modul merupakan bahan ajar yang dikembangkan secara utuh dan sistematis, yang dapat membantu pendidik dalam perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.

23 1.8 Pembelajaran

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (dalam Karwono dan Heni, 2017: 23) mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik dengan sumber belajar pada lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran dapat diartikan bahwa bantuan yang diberikan oleh pendidik dalam pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penggalian potensi, serta pembentukan sikap dan kepercayaan kepada peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, didukung dengan pendapat (Saefuddin dan Ika, 2014: 8) yang mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang dilaksanakan seseorang secara sadar yang didesain untuk ikut serta pada interaksi tertentu dan keadaan tertentu untuk menciptakan perubahan dan pengetahuan baru yang berdampak positif. Dengan demikian, pembelajaran mengarah terhadap suatu perubahan yang secara terus-menerus baik dalam hal perilaku dan proses berfikir peserta didik terhadap lingkungan belajar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang untuk menciptakan perubahan dari situasi dengan tujuan dapat memberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan belajar untuk meningkatkan kualitas peserta didik dan mutu pendidikan.

1.9 Permainan Tradisional

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak akan keanekaragaman yang menjadi ciri khas dari setiap daerahnya. Adapun salah satu keanekaragaman yang menjadi ciri khas daerah tersebut ialah permaianan tradisional. Menurut (Kurniati, 2016: 2) permainan tradisional merupakan suatu kegiatan permainan

24

yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah, yang syarat dengan nilai-nilai budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat di ajarkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui permainan tradisional tersebut tentunya dapat digunakan untuk mewariskan budaya kepada generasi penerus bangsa. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Subagiyo (dalam artikel berjudul Permainan Tradisional Sebagai Bahan ajar Anak) permainan tradisional merupakan suatu permainan yang berkembang dan dimainkan oleh anak-anak dengan mengadopsi segala nilai-nilai atau budaya yang terdapat di dalam daerah tersebut.

Nilai-nilai atau budaya yang dapat diadopsi dari permainan tradisional tentunya dapat dijadikan suatu pedoman sendiri bagi seluruh kalangan masyarakat untuk tetap mencitai dan terus melestarsikan permainan tradisional sebagai salah satu keanekaragaman yang ada di Indonesia. Berdasarkan pendapat ke dua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional merupakan permainan yang berasal dari suatu masyarakat yang di dalamnya tetap mengutamakan ciri kedaerahnnya sesuai dengan budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Dalam uraian di atas tentunya permainan tradisional memiliki banyak manfaat yang terkandung di dalamnya, selain dapat melestarikan budaya daerahnya permainan tradisional sendiri dapat memberikan manfaat bagi anak-anak sebagai penerus generasi bangsa. Adapun manfaat permainan tradisional menurut Subagiyo (dalam Mulyani, 2016: 49-52) adalah sebagai berikut: 1) meningkat anak menjadi lebih kreatif, 2) dapat memberi manfaat sebagi proses terapi anak, 3) mengembangkan kecerdasan intelektual anak, 4) sebagi proses belajar untuk mengembangkan kecerdasan emosi antar personal anak, 5) meningkatkan

25

kecerdasan anak dalam hal logika, 6) mengembangkan kecerdasan kinestik anak, 7) mengembangkan natural kecerdasan anak, 8) mengbangkan kecerdasan spasial anak, 9) mengembangkan kecerdasan musical anak, 10) mengembangkan kecerdasan spiritual anak.

Berdasarkan sepuluh manfaat permainan tradisional di atas, disimpulkan bahwa permainan tradisonal dapat membantu dalam meningkatan keterampilan emosi dan sosial anak. Selain hal tersebut, permainan tradisional dapat mengembangkan beberapa aspek yang memiliki peranan penting dalam diri anak seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Permainan tradisional sendiri tidak hanya mengembangkan aspek dalam diri anak, akan tetapi ketika anak melakukan permainan tersebut anak mampu mengadopsi nilai-nilai positif yang berguna bagi kehidupannya.

Sejalan dengan urain di atas, kehidupan siswa tidak akan pernah lepas dari dunia bermain. Melihat manfaat dalam permainan tradisional tersebut, tentunya permainan tradisional dapat dijadikan kegiatan yang berguna dalam membantu siswa memahami materi pada proses pembelajaran. Dengan melakukan permainan tradisonal siswa dapat menyerap unsur pembelajaran, mengembangkan imajinasi siswa, serta siswa dapat memperoleh pengalaman bermakna melalui kegiatan permainan tradisional.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk mengajak siswa melestarikan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki banyak permainan tradisional yang menjadi ciri khas daerahnya. Akan tetapi, beberapa permainan tradisional tersebut tidak akan membedakan permainan

26

yang satu dengan yang lain berbeda jauh. Perbedaan yang sangat mencolok hanya terdapat pada nama, namun beberapa permainan tersebut memiliki persamaan dalam cara melaksanakannya. Oleh karena itu, peneliti mengembangan bahan ajar berupapengembangan modul pembelajaran menggunakan permainan tradisional anak. Adapun permainan tradisonal anak yang dikembangkan oleh peneliti ialah, Tetek Alu, Endok-endokan/Pong-pong balong, Gobak Sodor, Jamuran, Hula Hoop, dan Batewah.

1.9.1 Tetek Alu

Tetek Alu merupakan permainan yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Permainan ini dimainkan oleh anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan bambu. Masyarakat NTT biasanya memainkan tetek alu bersama dengan tari Caci dan tari Nududu Ndake, dalam ritual adat resmi setempat. Tujuan utama dari permainan ini ialah merayakan hasil panen perkebunan dan pertanian yang biasanya jatuh pada bulan juni hingga juli setiap tahunnya. Selain itu, permainan ini bertujuan untuk melatih ketangkasan dan kelincahan dalam menggerakan serta meningkatkan kekompakan bagi pemain (Tim PlayPlus Indonesia, 2016: 134).

Langkah-langkah permainan sebelum dimodifikasi:

1. Permainan ini terdiri dari 6 orang anak yang dibagi menjadi 2 kelompok (2 orang anak bertugas menjadi pemain dan 4 orang anak bertugas menjadi penjaga).

2. Kelompok yang berjaga bertugas memainkan bambu dan dibenturkan membentuk persegi.

27

3. Sedangkan kelompok yang bermain harus melompat-lompat menghindari bambu agar tidak terjepit.

4. Kelompok pemain dan kelompok penjaga bersama menyanyikan sebuah lagu sesuai dengan perjanjian awal. (Tempo saat bernyanyi bisa dipercepat atau diperlambat saat permainan berlangsung).

5. Apabila salah satu kelompok pemain kakinya terjepit bambu, maka kelompok pemain tersebut kalah.

6. Setelah itu, para pemain yang telah kalah tersebut berjaga bertugas memainkan bambu.

7. Selanjutnya permainan dapat dilanjutkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut.

Langkah-langkah permainan setelah dimodifikasi dengan tema 4 subtema 3 pembelajaran 1:

1. Permainan ini terdiri dari 6 orang siswa yang dibagi menjadi 2 kelompok (2 orang siswa bertugas menjadi pemain dan 4 orang siswa bertugas menjadi penjaga).

2. Kelompok yang berjaga bertugas memainkan bambu dan dibenturkan membentuk persegi.

3. Sedangkan kelompok yang bermain harus melompat-lompat menghindari bambu agar tidak terjepit.

4. Kelompok pemain dan kelompok penjaga bersama menyanyikan (satu-satu aku sayang ibu), nyanyian ini digunakan sebagai dasar pemahaman siswa mengenal anggota keluarga sebagai ungkapan awal perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya (lagu tersebut untuk menyampaikan

28

materi bahasa Indonesia). (Tempo saat bernyanyi bisa dipercepat atau diperlambat saat permainan berlangsung).

5. Apabila salah satu kelompok pemain kakinya terjepit bambu, maka kelompok pemain tersebut kalah dan wajib bergantian memperkenalkan dan mejelaskan kedudukan salah satu anggota keluarga besar dengan bantuan bahasa daerah asal siswa. (materi yang terkait ialah bahasa Indonesia sesuai dengan yang telah dijelaskan pada bagian materi bacaan “Keluarga Besar Risa” ) Selanjutnya, materi PPKn dapat ditunjukkan pada tabel materi (keluarga besar Risa (Silsilah Keluarga)).

6. Setelah itu, para pemain yang telah kalah tersebut berjaga bertugas memainkan bambu.

7. Selanjutnya permainan dapat dilanjutkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut.

1.9.2 Endok-endokan/Pong-pong balong

Permainan endok-endokan/pong-pong balong merupakan permainan yang berasal dari daerah betawai. Permainan yang dilakukan oleh tiga orang anak atau lebih. Tujuan permainan ini sebagai sarana hiburan bagi anak-anak yang dapat dilakukan di dalam rumah. Selain itu, permainan ini dapat meningkatkan relasi antara anak satu dengan yang lain (Husna, 2009: 35).

Langkah-langkah permainan sebelum dimodifikasi:

1. Permainan ini biasanya dilakukan oleh tiga orang anak atau lebih.

2. Seluruh anak membuat lingkaran dengan posisi merapat.

29

3. Tangan siswa membentuk kepalan dilanjutkan dengan tangan siswa lainnya dengan cara mengepal ibu jari tangan siswa yang satu dengan siswa yang lain sampai seluruh tangan siswa tersusun tinggi menyerupai menara.

4. Selanjutnya tangan siswa yang paling bawah dilepaskan kepalannya dilanjutkan dengan kepalan tangan siswa yang lain hingga kepalan tangan tersebut tidak tersusun dengan menyanyikan (endok-endokan ceblok ko ngisor wae pyar).

5. Setelah susunan tangan tersebut pecah, dimulailah seluruh tangan siswa tersebut saling dibolak-balik dengan cepat dengan intruksi (dibolak-balik bolak-balik gambreng).

6. Setelah itu jika balikan tangan satu siswa yang paling berbeda misalnya bagian telapak tangan atas atau telapak tangan bawah, maka siswa tersebut menjawab persoalan sesuai dengan yang telah ditentukan misalnya menyebutkan nama-nama buah dengan awalan huruf “A”

7. Selanjutnya permainan dapat dilakukan sesuai dengan langkah-langkah tersebut.

Langkah-langkah permainan setelah dimodifikasi dengan tema 4 subtema 3 pembelajaran 2:

1. Permainan ini bisa dilakukan oleh tiga orang siswa atau lebih.

2. Terdapat satu orang guru yang bertugas sebagai instrukur dan penjaga kartu.

3. Siswa membuat lingkaran dengan posisi merapat.

4. Tangan siswa membentuk kepalan dilanjutkan dengan tangan siswa lainnya dengan cara mengepal ibu jari tangan siswa yang satu dengan siswa yang lain sampai seluruh tangan siswa tersusun tinggi menyerupai menara.

30

5. Selanjutnya tangan siswa yang paling bawah dilepaskan kepalannya dilanjutkan dengan kepalan tangan siswa yang lain hingga kepalan tangan tersebut tidak tersusun dengan menyanyikan (endok-endokan ceblok ko ngisor wae pyar).

6. Setelah susunan tangan tersebut pecah, dimulailah seluruh tangan siswa tersebut saling dibolak-balik dengan cepat dengan intruksi (dibolak-balik bolak-balik gambreng).

7. Setelah itu jika balikan tangan satu siswa yang paling berbeda misalnya bagian telapak tangan atas atau telapak tangan bawah, diberilah intruksi untuk mengambil salah satu kartu dan siswa diminta untuk menceritakan isi gambar dari kartu tersebut dengan bantuan bahasa daerah. (Jika ada dua siswa dengan balikan tangan yang berbeda maka mereka harus suit untuk menentukan siapa yang pertama kali bertugas untuk bercerita tentang silsilah anggota keluarga sesuai dengan kartu yang diperoleh). Permainan ini bertujuan untuk menyapaikan materi bahasa Indonesia yang dapat diuraikan melalui pembahasan materi di atas dengan menggunakan pohon silsilah keluarga.

1.9.3 Gobak Sodor

Permainan gobak sodor berasal dari dua suku kata yaitu gobak dan sodor.

Gobak berarti bergerak dengan bebas, sedangkan sodor berarti tombak. Gobak sodor digunakan sebagai latihan keterampilan dalam berperang. Permainan ini juga dikenal dengan istilah galasin atau galah asin. Gobak sodor sangat terkenal di daerah pulau jawa. Gobak sodor memiliki banyak sekali manfaat yang terkandung di dalamnya, salah satunya dengan membiasakan diri untuk bertanggung jawab (Tim PlayPlus Indonesia, 2016: 134).

31

Langkah-langkah permainan sebelum dimodifikasi:

1. Permainan ini dilakukan secara berkelompok, setiap kelompok terdiri atas 6- 10 anak.

2. Kelompok tersebut dibagai atas kelompok lawan dan kelompok jaga.

3. Pembagian kelompok tersebut dilakukan dengan cara suit.

4. Dibuatlah garis pembatas horizontal dan vertikasl sebagai area bermain gobak sodor.

5. Kelompok yang menjadi lawan bertugas untuk menjaga “rumah” agar lawan tidak bisa melewati pintu-pintu sesuai dengan arena yang telah dibuat.

6. Kelompok lawan berusaha menuju garis finish, yaitu garis paling belakang pada arena permainan tanpa tersentuh sedikit pun oleh kelompok jaga.

7. Apabila pada saat permainan, anggota kelompok lawan tersentuh oleh anggota kelompok jaga atau keluar melewati garis batas arena permainan yang telah ditetapkan, kelompok lawan dianggap kalah dan posisi permainan secara otomatis berganti (kelompok lawan menjadi kelompok jaga, dan sebaliknya).

8. Pemain dapat dinyatakan sebagai pemenang apabila berhasil melewati garis finish.

Langkah-langkah permainan setelah dimodifikasi dengan tema 4 subtema 3 pembelajaran 3:

1. Permainan ini dilakukan secara berkelompok, setiap kelompok terdiri atas 6- 10 siswa.

2. Kelompok tersebut dibagai atas kelompok lawan dan kelompok jaga.

3. Pembagian kelompok tersebut dilakukan dengan cara suit.

32

4. Dibuatlah garis pembatas horizontal dan vertikasl sebagai area bermain gobak sodor.

5. Kelompok yang menjadi lawan bertugas untuk menjaga “rumah” agar lawan tidak bisa melewati pintu-pintu sesuai dengan arena yang telah dibuat.

6. Kelompok lawan berusaha menuju garis finish, yaitu garis paling belakang pada arena permainan tanpa tersentuh sedikit pun oleh kelompok jaga.

7. Ketika kelompok lawan dan kelompok jaga melakukan tugas sesuai dengan peran yang diperoleh, mereka secara bersamaan menyanyikan lagu (satu-satu aku sayang ibu), lagu ini sebagai dasar penghantar materi sesuai dengan KD ungkapan perkenalan anggota kelurga besar pada materi bahasa Indonesia yang dipelajari.

8. Apabila pada saat permainan, anggota kelompok lawan tersentuh oleh anggota kelompok jaga atau keluar melewati garis batas arena permainan yang telah ditetapkan, kelompok lawan dianggap kalah dan posisi permainan secara otomatis berganti (kelompok lawan menjadi kelompok jaga, dan sebaliknya). Serta kelompok lawan tersebut memiliki tugas untuk melakukan ungkapan perkenalan anggota keluarga besar dan menceritakan kebersamaan mereka ketika di rumah. Materi yang berkaitan dengan kegiatan ini ialah materi bahasa Indonesia dan PPKn, materi tersebut di bahas lebih jelas seperti pada contoh “Risa dan Keluarga Besarnya”.

9. Pemain dapat dinyatakan sebagai pemenang apabila berhasil melewati garis finish.

33 1.9.3 Jamuran

Permainan jamuran merupakan permainan yang berasal dari daerah Yogyakarta, selain permainan digunakan untuk menyampaikan pesan moral dan agama. Permainan jamuran ini sering dimainkan anak-anak ketika bulan purnama.

Saat itu, cahaya di luar rumah lebih terang dan anak-anak berhamburan ke luar untuk bermain jamuran. Permainan jamuran ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kekompakan anak dan kreatifitas anak (Tim PlayPlus Indonesia, 2016: 88).

Langkah-langkah permainan sebelum dimodifikasi:

1. Permaianan ini dapat dilakukan oleh 3 orang anak atau lebih.

2. Seluruh anak melakukan suit dengan cara “hompimpah” untuk menentukan satu orang anak yang bertugas ditengah lingkaran.

3. Seluruh anak yang bermain bernyanyi bersama dengan lagu yang telah ditentukan. Contoh lagu yang dinyanyikan yaitu: jamuran jamuran ye ge ge thok jamur apa ya ge ge thok jamur payung, ngrembuyung kaya lembayung sira badhe jamur apa?

4. Selanjutnya anak yang bertugas ditengan tersebut misalnya menyebut jamur patung, jamur motor.

5. Para pemain tersebut menirukan gaya jamur yang telah disebutkan oleh anak yang bertugas ditengah lingkaran. Misanya jamur patung anak harus diam dan tidak bergerak seperti patung. Jamur motor anak harus menirukan gaya kendaraan.

6. Jika salah satu anak tidak dapat menirukan maka anak tersebut memperoleh hukuman sesuai dengan kesepakatan kelompok.