II - 1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori serta metode yang akan digunakan untuk pemecahan masalah. Tinjauan pustaka diambil dari berbagai sumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2.1 Deskripsi Praktikum Perancangan Teknik Industri (PTI) 2

Pada tinjauan mengenai Praktikum Perancangan Teknik Industri 2 (PTI 2) Program Studi Teknik Industri UNS akan diuraikan mengenai profil, dan objek kajian praktikum PTI 2.

2.1.1 Profil Praktikum Perancangan Teknik Industri (PTI) 2

Praktikum PTI 2 Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) diselenggarakan di Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk (P3), Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik UNS. Praktikum PTI 2 dilaksanakan pada semester 4 oleh dosen pengampu yang dibantu asisten praktikum. Pada awalnya, praktikum di Program Studi Teknik Industri UNS dilaksanakan setiap modul, namun pada tahun 2015 sistem praktikum diubah menjadi terintegrasi. Tujuan dari praktikum terintegrasi adalah menyelaraskan proses pembelajaran praktikum di perguruan tinggi dengan kehidupan nyata pada dunia industri. Terdapat 4 praktikum di Teknik Industri UNS, yaitu: praktikum PTI 1 yang dilakukan oleh mahasiswa semester 3.

Praktikum PTI 1 meliputi konsep engineering dan industrial design dengan output berupa Preliminary Planning of Part Manufacturing Process (P3M). Praktikum PTI 2 dilakukan oleh mahasiswa semester 4 belajar mengenai proses manufaktur dengan output informasi inspeksi hasil proses manufaktur dengan SPC. Praktikum PTI 3 dilakukan oleh mahasiswa semester 5 belajar mengenai perancangan sistem produksi dengan output berupa rancangan fasilitas lantai produksi dan line balancing. Praktikum PTI 4 dilakukan oleh mahasiswa semester 6 belajar mengenai pre-test market dengan output berupa analisis kelayakan investasi bisnis dan analisis resiko bisnis.

commit to user commit to user

II - 2

Kegiatan pelaksanaan praktikum PTI 2 tahun 2019 memiliki bobot 2 sks meliputi aktivitas pembuatan komposit, pengepresan komposit, ujian pendahuluan, pre-test, post-test, workshop manufaktur, pengerjaan laporan, konsultasi laporan, ujian akhir, responsi, briefing dan pelatihan. Pelaksanaan praktikum PTI 2 yang dilaksanakan pada tahun 2019 dilakukan oleh angkatan 2017 dengan produk kursi kuliah.

2.1.2 Objek Kajian Praktikum PTI 2

Kursi kuliah merupakan produk yang dibuat pada praktikum PTI 2 Teknik Industi UNS. Berikut desain produk kursi kuliah yang ditampilkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Produk Praktikum PTI 2 Tahun 2019

Sumber: Modul Praktikum PTI 2 Tahun 2019

Pada proses manufaktur pembuatan kursi kuliah tersebut terdapat 6 stasiun kerja, stasiun pertama kerja bangku (workbench), stasiun kedua proses milling, stasiun ketiga proses turning, stasiun keempat pengelasan (welding), stasiun kelima woodworking dan bekleding, dan stasiun keenam finishing. Pada produk kursi kuliah praktikum PTI 2 terdapat komponen sandaran dan dudukan. Komponen sandaran dan dudukan dibuat dari material utama kain pelapis, busa dan multiplek dengan material pendukung seperti lem aica aibon, tee nut, dan isi staple gun.commit to user commit to user

II - 3

2.2 Perancangan Stasiun Kerja Operator Perakitan Manual (one table vs one operator)

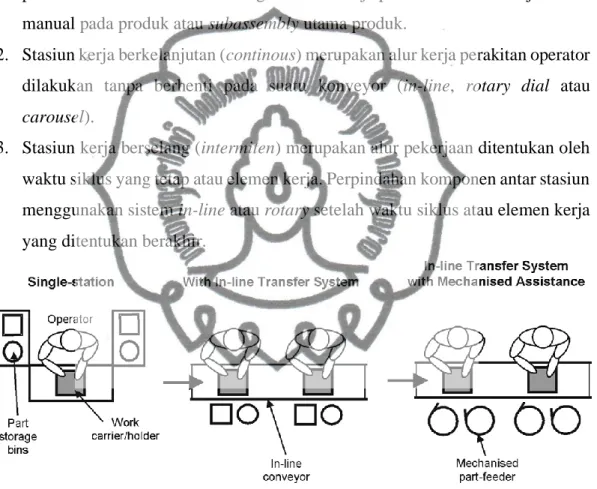

Stasiun kerja operator perakitan manual merupakan stasiun kerja yang berada di sepanjang lintasan perakitan produk di mana satu atau lebih elemen kerja untuk merakit produk dilakukan oleh satu atau lebih pekerja (Groover, 2015). Jenis stasiun kerja lintasan perakitan manual dengan sistem transfer sebagai berikut:

1. Stasiun kerja perakitan tunggal (single-station assembly cell) merupakan perakitan dilakukan dalam berbagai elemen kerja pada satu stasiun kerja secara manual pada produk atau subassembly utama produk.

2. Stasiun kerja berkelanjutan (continous) merupakan alur kerja perakitan operator dilakukan tanpa berhenti pada suatu konveyor (in-line, rotary dial atau carousel).

3. Stasiun kerja berselang (intermiten) merupakan alur pekerjaan ditentukan oleh waktu siklus yang tetap atau elemen kerja. Perpindahan komponen antar stasiun menggunakan sistem in-line atau rotary setelah waktu siklus atau elemen kerja yang ditentukan berakhir.

Gambar 2.2 Jenis Lintasan Perakitan Manual Sumber: Swift dan Booker, 2013

SEMTA (The Science, Engineering, and Manufacturing Technologies Alliance) sebagai organisasi yang bertanggung jawab mengenai engineering skills untuk sektor industri di Inggris mengembangkan standar untuk operasi perakitan yang diadopsi oleh Sqottish Qualifications Authority (SQA). Standar stasiun kerja untuk proses perakitan menurut SQA Unit Code H03S 04 tahun 2012 dijelaskan sebagai berikut:

commit to user commit to user

II - 4

1. Perancangan fasilitas stasiun kerja harus mencakup pengaturan letak fasilitas kerja untuk operator dan prinsip specialization of labor.

2. Pengaturan fasilitas pada stasiun kerja meliputi penyediaan alat kerja agar dapat memudahkan operator dalam memposisikan dan memasang benda kerja agar meminimalkan pemborosan.

3. Terdapat instruksi kerja yang meliputi cara melakukan fastening yang tepat, penggunaan peralatan (tool), dan penanganan material yang tepat selama proses perakitan.

4. Instruksi kerja bertujuan untuk memudahkan operator untuk memahami proses perakitan yang harus dilakukan sesuai urutan elemen kerja, spesifikasi rancangan, dan target perakitan (waktu kerja perakitan).

2.3 Metode Partisipatori dalam Merancang Stasiun Kerja

Partisipasi adalah sebuah kata yang sering dipakai dalam konteks pengembangan masyarakat. Pada saat ini kebanyakan program merupakan 'Program Partisipatif'. Namun, arti 'partisipasi' itu tidak selalu sama dan jelas.

Partisipasi mempunyai bermacam-macam arti (spektrum), dari menghadiri dan mendengar pada suatu seminar sampai berperan serta dalam pengambilan keputusan dalam tahap perencanaan program. Dalam sesi ini diharapkan bahwa perbedaan antara partisipasi 'ikut serta' dan partisipasi 'peran serta' dalam pemberdayaan menjadi jelas dan diharapkan masyarakat berperan serta, sebagai subjek atau pusat pengembangan (Bappenas, 2005). Beberapa pendapat tentang definisi partisipasi yang pada dasarnya mempunyai arti yang hampir sama, antara lain berikut ini: upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan tertentu, oleh berbagai kelompok dan gerakan yang dikesampingkan dari fungsi pengawasan (Stiefel dan Wolfe, 1994). Suatu proses dimana para pemilik kepentingan (stakeholders) mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak pada mereka (World Bank, 1995).

Pada umumnya, siklus proyek terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan, yaitu:

(1) lahirnya suatu gagasan yang muncul dari suatu kebutuhan (need), (2) pemikiran kemungkinan kelayakan (feasibility study), (3) memutuskan untuk dibangun dan commit to user commit to user

II - 5

membuat penjelasan (penjabaran) yang lebih detail tentang rumusan kebutuhan tersebut (briefing), menuangkannya dalam bentuk rancangan awal (preliminary design), dan rancangan yang lebih detail dan pasti (detail design), (4) melakukan persiapan administrasi untuk pelaksanaan pembangunan dengan memilih calon pelaksana (procurement), (5) melaksanakan pembangunan di lokasi yang telah disediakan (construction) dan mempersiapkan penggunaan bangunan tersebut (start up), (6) bangunan siap digunakan dan dilakukan pemeliharaan (operation and maintenance).

2.4 Perancangan Stasiun Kerja

Perancangan merupakan upaya untuk menemukan komponen fisik yang tepat dari sebuah struktur fisik. Perancangan adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik melalui tiga proses yang meliputi identifikasi masalah, mengidentifikasi metode pemecahan masalah, dan pelaksanaan pemecahan masalah. Fungsi perancangan memiliki peranan penting dalam mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan (Ulrich dan Epinger, 2015). Langkah dalam melakukan perancangan suatu produk meliputi identifikasi kebutuhan perancangan, penetapan spesifikasi dan target perancangan, penyusunan dan pemilihan konsep, penentuan spesifikasi akhir, serta pembuatan prototipe. Langkah perancangan stasiun kerja dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

2.4.1 Identifikasi Kebutuhan Perancangan Stasiun Kerja

Identifikasi kebutuhan merupakan bagian intergral dari proses perancangan dan pengembangan suatu produk. Output yang dihasilkan adalah data berupa pernyataan kebutuhan pelanggan yang tersusun dalam daftar secara hierarki.

Tujuan dari identifikasi kebutuhan pelanggan dijelaskan adalah memfokuskan produk terhadap kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang tersembunyi, memperoleh dasar untuk menentukan spesifikasi produk, dan menjamin tidak ada kebutuhan pelanggan yang terabaikan. Selanjutnya dilakukan identifikasi kebutuhan yang pelanggan meliputi lima tahap sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data mentah pelanggan commit to user commit to user

II - 6

Tahap ini merupakan proses pengumpulan data mentah dari pelanggan yang mencakup komunikasi dengan pelanggan dan mengumpulkan pengalaman dari lingkungan pengguna produk. Untuk memperoleh data mentah pelanggan, dilakukan dengan cara wawancara, focus group discussion (FGD), observasi produk pada saat digunakan, serta metode survei tertulis. Data yang telah diperoleh dapat didokumentasikan melalui catatan tangan, foto, rekaman video, dan rekaman audio.

2. Menginterpretasikan data mentah menjadi kebutuhan pelanggan

Kebutuhan pelanggan diekspresikan sebagai pernyataan tertulis dan merupakan hasil interpretasi kebutuhan berupa data mentah yang diperoleh dari pelanggan.

Setiap pernyataan atau hasil observasi dapat diterjemahkan sebagai kebutuhan pelanggan. Daftar kebutuhan pelanggan merupakan susunan final dari semua kebutuhan yang diperoleh dari wawancara pelanggan. Tidak semua kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi oleh karena kendala teknologi. Perancang menjadikan kebutuhan mayoritas pelanggan sebagai kebutuhan yang akan dipenuhi dalam konsep perancangan.

3. Mengorganisasikan kebutuhan menjadi hierarki

Output dari tahap 1 dan 2 menghasilkan pernyataan kebutuhan dalam jumlah besar sehingga cukup sulit untuk digunakan bagi aktivitas pengembangan selanjutnya. Oleh karena itu tahap ini bertujuan untuk mengorganisasikan kebutuhan-kebutuhan menjadi beberapa hierarki. Kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder dan tertier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling umum, sementara kebutuhan sekunder dan tertier merupakan kebutuhan yang diekspresikan dengan lebih terperinci.

4. Menentukan derajat kepentingan relatif setiap kebutuhan

Daftar hirarki saja tidak memberikan informasi mengenai tingkat kepentingan relatif yang dirasakan pelanggan terhadap kebutuhan yang berbeda-beda. Pada tahap ini, langkah yang dilakukan adalah menentukan derajat kepentingan relatif kebutuhan yang dihasilkan pada tahap 1 sampai 3. Hasil dari tahap ini adalah bobot kepentingan berupa nilai untuk kebutuhan. Tingkat kepentingan relatif berguna untuk membantu membuat prioritas pilihan sehingga tidak terjadi kesalahan. commit to user commit to user

II - 7 5. Merefleksikan hasil dan proses

Tahap terakhir adalah menguji hasil dan meyakinkan bahwa hasil tersebut konsisten dengan pengetahuan dan intuisi yang telah dikembangkan melalui interaksi yang cukup lama dengan pelanggan.

2.4.2 Penetapan Spesifikasi dan Target Perancangan

Pada proses perancangan dan pengembangan produk, terlebih dahulu harus dibuat spesifikasi produk, lalu mendesain dan membuat rancangan yang memenuhi spesifikasi tersebut. Dalam menentukan spesifikasi produk, terdapat dua tahap yang harus dilalui. Tahap pertama adalah membuat target spesifikasi. Target spesifikasi dibuat setelah kebutuhan pelanggan diidentifikasi tetapi konsep produk belum dikembangkan. Langkah-langkah dalam membuat target spesifikasi, yaitu:

1. Menyiapkan data metrik

2. Mengumpulkan informasi tentang pesaing

3. Menetapkan nilai target ideal yang dapat dicapai tiap metrik 4. Merefleksikan hasil dan proses

Tahap kedua adalah menentukan spesifikasi akhir. Ketika telah memilih salah satu konsep dan mempersiapkan tahap pengembangan dan perancangan desain selanjutnya, spesifikasi diperiksa lagi. Spesifikasi yang awalnya hanya berupa pernyataan target dalam selang nilai tertentu diperbaiki dan dibuat lebih tepat.

Langkah-langkah dalam menentukan spesifikasi akhir adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan model-model teknis suatu produk 2. Mengembangkan model biaya suatu produk

3. Memperbaiki spesifikasi

4. Menentukan spesifikasi yang sesuai 5. Merefleksikan hasil dan proses

2.5 Pemilihan Alternatif Konsep Rancangan Stasiun Kerja

Tahap seleksi konsep merupakan proses menilai konsep dengan pertimbangan kebutuhan pelanggan dan kriteria lainnya, membandingkan kekuatan dan kelemahan konsep dan memilih satu atau lebih konsep untuk penyelidikan atau pengembangan lebih lanjut. Konsep-konsep tersebut dianalisis dan secara beturut- turut dieliminasi untuk mengidentifikasi konsep yang paling menjanjikan. Seleksi commit to user commit to user

II - 8

konsep dapat dilakukan dengan dua tahap, yaitu penyaringan konsep dan seleksi konsep. Langkah langkah pemilihan alternatif konsep rancangan stasiun kerja dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.5.1 Penyusunan dan Pemilihan Konsep

Konsep produk merupakan gambaran atau perkiraan mengenai teknologi, prinsip kerja, dan bentuk produk. Konsep produk merupakan gambaran singkat bagaimana produk memuaskan kebutuhan pelanggan. Sebuah konsep biasanya diekspresikan sebagai sebuah sketsa atau sebuah model 3 dimensi secara garis besar dan seringkali disertasi oleh sebuah uraian gambar. Proses penyusunan konsep dimulai dengan serangkaian kebutuhan pelanggan dan spesifikasi target, dan diakhiri dengan terciptanya beberapa konsep produk sebagai pilihan akhir.

Penyusunan konsep yang baik akan memberikan keyakinan bahwa seluruh kemungkinan telah digali. Pendekatan terstruktur pada penyusunan konsep akan mengurangi kesalahan jika dilakukan dengan cara mendorong pengumpulan informasi dari banyak sumber yang terpisah, dan dengan menyediakan sebuah mekanisme untuk solusi-solusi parsial yang terintegrasi. Metode penyusunan konsep terdiri dari lima langkah, yaitu:

1. Memperjelas masalah

Memperjelas masalah mencakup pengembangan sebuah pengertian umum dan pemecahan sebuah masalah menjadi sub masalah.

2. Pencarian secara eksternal

Pencarian secara eksternal bertujuan untuk menemukan keseluruhan masalah dan submasalah yang ditemukan selama langkah memperjelas masalah.

Terdapat beberapa cara untuk memperoleh informasi dari sumber eksternal, yaitu mewawancara pengguna utama, konsultasi dengan pakar, pencarian paten, pencarian literatur, dan menganalisis produk terkait.

3. Pencarian secara internal

Pencarian secara internal merupakan penggunaan pengetahuan dan kreativitas perancang untuk menghasilkan suatu solusi konsep. Pencarian bersifat internal berarti semua pemikiran yang timbul dalam langkah ini dihasilkan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada.

commit to user commit to user

II - 9 4. Menggali secara sistematis

Sebagai hasil dari kegiatan pencarian secara eksternal dan internal, perancang telah mengumpulkan beberapa konsep yang merupakan solusi untuk sub-sub masalah. Penggalian secara sistematis ditujukan untuk mengarahkan ruang lingkup kemungkinan dengan mengatur dan mengumpulkan penggalan solusi.

5. Merefleksikan pada hasil dan proses

Meskipun langkah refleksi diletakkan paling akhir, refleksi sebaiknya dilakukan pada keseluruhan proses. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang pada iterasi berikutya atau proyek yang akan datang.

2.5.2 Pertimbangan Rancangan Terhadap Keselamatan Kerja Operator Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan. Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi pengembangan, verifikasi tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian harus dikaitkan dengan identifikasi sumber bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian risiko. Personel yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan Sistem Manajemen K3.

Desain ergonomis yang efektif menyediakan workstation, peralatan dan perlengkapan yang nyaman dan efisien bagi pekerja untuk digunakan. Hal ini juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, karena mengatur proses kerja untuk mengendalikan atau menghilangkan potensi bahaya. Tenaga kerja akan memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.

Cara bekerja harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketegangan otot, kelelahan yang berlebihan atau gangguan kesehatan yang lain. Risiko potensi bahaya ergonomi akan meningkat apabila operator bekerja dengan tugas yang monoton, berulang atau kecepatan tinggi, bekerja dengan postur tidak netral atau canggung, apabila terdapat pendukung yang kurang sesuai dan bila kurang istirahat yang cukup.

2.5.3 Metode Seleksi Konsep dengan Matriks PUGH’S

Stuart Pugh (1980) mengemukakan sebuah metode yang dinamai Pugh Concept Selection atau Konsep Seleksi Pugh. Matriks PUGH adalah strategi commit to user commit to user

II - 10

konseptual, yang membandingkan dan mengukur konsep desain alternatif dengan tujuan memilih konfigurasi optimal keseluruhan berdasarkan kriteria yang dinyatakan (Burge S, 2009). Seleksi konsep merupakan proses menilai konsep dengan pertimbangan kebutuhan pelanggan dan kriteria lainnya, membandingkan kekuatan dan kelemahan konsep dan memilih satu atau lebih konsep untuk penyelidikan atau pengembangan lebih lanjut. Konsep-konsep tersebut dianalisis dan secara berturut-turut dieliminasi untuk mengidentifikasi konsep yang paling menjanjikan. Pemilihan konsep terdiri atas dua tahap, yaitu: penyaringan konsep yang bertujuan untuk mempersempit jumlah konsep secara cepat dan untuk memperbaiki konsep dan penilaian konsep yaitu tahap tim memberikan bobot kepentingan relatif untuk setiap kriteria seleksi dan memfokuskan pada hasil perbandingan yang lebih baik dengan penekanan pada setiap kriteria (Irvan, 2011).

Penyaringan konsep menggunakan sistem perbandingan kasar untuk mempersempit kisaran konsep yang dipertimbangkan. Sedangkan penilaian konsep menggunakan kriteria seleksi berbobot dan skala penilaian yang lebih halus.

Penilaian konsep dapat dilewati jika penyaringan konsep menghasilkan konsep yang dominan. Baik penyaringan maupun penilaian konsep menggunakan matriks sebagai acuan untuk 6 tahapan pemilihan sebagai berikut:

1. Menyiapkan matriks seleksi 2. Menilai konsep

3. Merangking konsep

4. Mengkombinasi dan memperbaiki konsep 5. Memilih satu atau lebih konsep

6. Merefleksikan hasil dan proses

“Seleksi konsep merupakan proses menilai konsep dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan dan kriteria lain, membandingkan kekuatan dan kelemahan relatif dari konsep, dan memilih satu atau lebih konsep untuk penyelidikan, pengujian, dan pengembangan selanjutnya” (Ulrich, 2001 halaman 130).

Beberapa konsep yang sudah terbentuk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu seleksi konsep merupakan proses menilai konsep dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan dan kriteria lain,

commit to user commit to user

II - 11

membandingkan kekuatan dan kelemahan relatif dari konsep, dan memilih satu atau lebih konsep untuk penyelidikan, pengujian dan pengembangan selanjutnya.

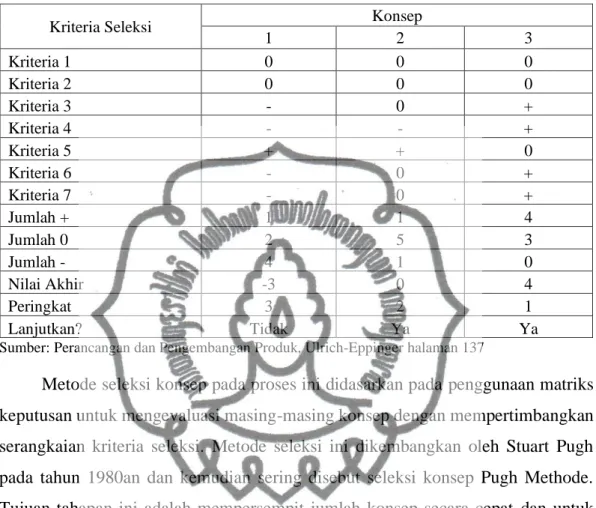

Tabel 2.1 Contoh Seleksi Konsep

Kriteria Seleksi Konsep

1 2 3

Kriteria 1 0 0 0

Kriteria 2 0 0 0

Kriteria 3 - 0 +

Kriteria 4 - - +

Kriteria 5 + + 0

Kriteria 6 - 0 +

Kriteria 7 - 0 +

Jumlah + 1 1 4

Jumlah 0 2 5 3

Jumlah - 4 1 0

Nilai Akhir -3 0 4

Peringkat 3 2 1

Lanjutkan? Tidak Ya Ya

Sumber: Perancangan dan Pengembangan Produk, Ulrich-Eppinger halaman 137

Metode seleksi konsep pada proses ini didasarkan pada penggunaan matriks keputusan untuk mengevaluasi masing-masing konsep dengan mempertimbangkan serangkaian kriteria seleksi. Metode seleksi ini dikembangkan oleh Stuart Pugh pada tahun 1980an dan kemudian sering disebut seleksi konsep Pugh Methode.

Tujuan tahapan ini adalah mempersempit jumlah konsep secara cepat dan untuk memperbaiki konsep. Proses penyaringan konsep merupakan penilaian yang sederhana yang hanya menggunakan tiga simbol yaitu nilai relatif “lebih baik” (+), jika konsep tersebut lebih baik dari konsep yang lain dalam hal kriteria tersebut.

“sama dengan” (0), jika kriteria konsep tersebut sama dengan konsep lainnya. Dan

“lebih buruk” (-), bila konsep tersebut lebih buruk dari kriteria konsep. Kemudian jumlah bobot tiap kriteria dijumlahkan untuk masing-masing konsep diberi rangking. Konsep yang dipilih untuk diteruskan adalah satu atau lebih konsep yang memiliki tingkat rangking yang lebih tinggi.

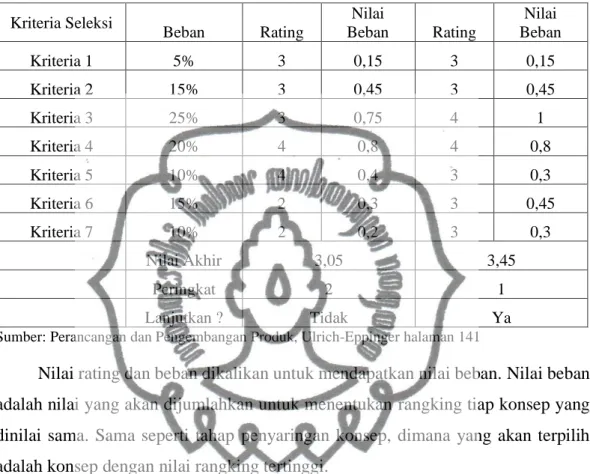

Tahapan berikutnya pada seleksi konsep adalah dengan menggunakan matriks penilaian konsep, dengan cara menambahkan bobot kepentingan ke dalam matriks. Beberapa pola yang berbeda dapat digunakan untuk memberi bobot pada kriteria seperti menandai nilai kepentingan dari 1-5 atau mengalokasikan nilai commit to user commit to user

II - 12

100%. Selanjutnya penetapan rating dapat dilakukan oleh beberapa responden untuk menentukan apakah bobot yang diberikan sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Tabel 2.2 Matriks Penilaian Konsep Kriteria Seleksi

Beban Rating

Nilai

Beban Rating

Nilai Beban

Kriteria 1 5% 3 0,15 3 0,15

Kriteria 2 15% 3 0,45 3 0,45

Kriteria 3 25% 3 0,75 4 1

Kriteria 4 20% 4 0,8 4 0,8

Kriteria 5 10% 4 0,4 3 0,3

Kriteria 6 15% 2 0,3 3 0,45

Kriteria 7 10% 2 0,2 3 0,3

Nilai Akhir 3,05 3,45

Peringkat 2 1

Lanjutkan ? Tidak Ya

Sumber: Perancangan dan Pengembangan Produk, Ulrich-Eppinger halaman 141

Nilai rating dan beban dikalikan untuk mendapatkan nilai beban. Nilai beban adalah nilai yang akan dijumlahkan untuk menentukan rangking tiap konsep yang dinilai sama. Sama seperti tahap penyaringan konsep, dimana yang akan terpilih adalah konsep dengan nilai rangking tertinggi.

Dengan dasar kedua matriks seleksi tersebut dapat diputuskan untuk memilih satu atau lebih konsep terbaik, konsep-konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut, dibuat prototype dan diuji untuk memperoleh umpan balik (Ulrich, 2001).

2.6 Penentuan Spesifikasi Akhir

Pada proses pengembangan produk, desain dan rancangan yang dibuat harus memenuhi spesifikasi yang ditentukan berdasarkan spesifikasi awal dan konsep yang dipilih. Ketika perancang telah memilih salah satu konsep serta mempersiapkan tahap pengembangan dan perancangan desain, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap spesifikasi produk yang dirancang. Spesifikasi yang awalnya hanya berupa pernyataan target dalam selang nilai tertentu diperbaiki dan dibuat lebih tepat. Langkah-langkah dalam menentukan spesifikasi akhir produk dijelaskan sebagai berikut: commit to user commit to user

II - 13

1. Mengembangkan model-model teknis suatu produk 2. Mengembangkan model biaya suatu produk

3. Memperbaiki spesifikasi

4. Menentukan spesifikasi yang sesuai 5. Mencerminkan hasil dan proses

2.7 Pembuatan Prototype Stasiun Kerja

Alat bantu merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan operator dalam melakukan suatu pekerjaan. Prototype didefinisikan sebagai sebuah penaksiran produk melalui satu atau lebih dimensi yang menjadi perhatian (Ulrich dan Eppinger, 2015). Pembuatan prototype merupakan proses pengembangan produk. Prototipe digunakan untuk empat tujuan, yaitu pembelajaran, komunikasi, penggabungan dan tonggak. Rancangan prototype berupa gambar model komputer 3D agar dapat memperhitungkan sifat fisik, seperti massa dan volume. Pembuatan prototype alat peraga dilakukan berdasarkan proses perencanaan dan perancangan pada tahapan sebelumnya.

2.8 Uji Statistik Pada Aktivitas Perakitan Sebelum dan Sesudah Rancangan Uji T berpasangan (Paired T-test) merupakan uji beda secara parametrik yang menguji apakah terjadi perbedan nilai rata-rata antara 2 kelompok/sampel berpasangan. Syarat uji T berpasangan adalah:

1. Data yang diuji adalah data kuantitatif 2. Data memiliki distribusi normal

Data berdistribusi normal jika p ≥ 0,05. Jika data > 30 maka membacanya menggunakan Kolmogorov-smirnov dan jika data ≤ 30 maka membacanya menggunakan Shapiro Wilk (Jika menggunakan Software SPSS) (Santosa, 2001).

Dalam melakukan pengujian langkah pertama adalah menentukan hipotesis.

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan yang kita tentukan tentang nilai parameter populasi. Keterangan sampel digunakan untuk menguji kenalaran hipotesis.

commit to user commit to user

II - 14

Prosedur pengujian hipotesis (Subiyakto, 1993), yaitu:

1. Menentukan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1)

H0 merupakan hipotesis nilai parameter dugaan yang dibandingkan dengan hasil perhitungan dari sampel. H0 ditolak hanya jika dihasilkan perhitungan dari sampel tidak mungkin memiliki kebenaran tehadap hipotesis yang ditentukan. H1 diterima hanya jika H0 ditolak

2. Menentukan tingkat signifikansi yang digunakan.

Tingkat signifikansi adalah standar statistik yang digunakan untuk menolak H0.

3. Memilih uji statistik

Uji statistik merupakan dari salah satu statistik sampel.

4. Menentukan nilai kritis dan nilai uji statistik

Setelah memiliki hipotesis nol tertentu, tingkat signifikansi, dan uji statistik yang digunakan, ditentukan nilai uji statistik. Ada kemungkinan terjadi satu atau dua nilai tergantung pada uji satu sisi atau dua sisi.

5. Menghitung nilai uji dari uji statistik

Perhitungan uji statistik dapat menggunakan cara manual maupun software. Dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 25.0

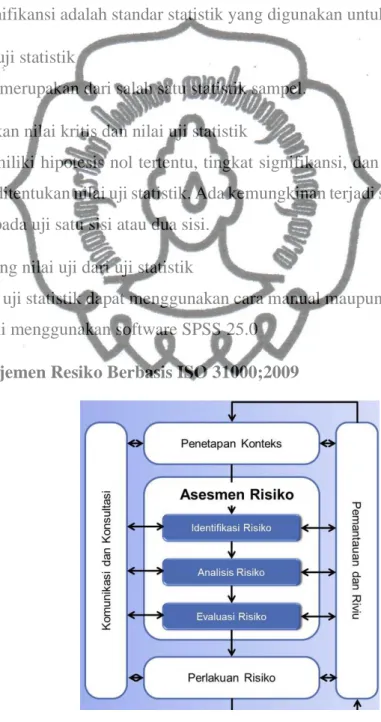

2.9 Manajemen Resiko Berbasis ISO 31000;2009

Gambar 2.3 Komponen Komponen Proses Manajemen Resiko Sumber: Asesmen Resiko Berbasis ISO 31000: 2009. Diane Christina, 2012 commit to user commit to user

II - 15

Proses manajemen resiko merupakan kegiatan kritikal dalam manajemen resiko, karena merupakan penerapan daripada prinsip dan kerangka kerja yang telah dibangun. Proses manajemen resiko terdiri dari tiga proses besar, yaitu:

(1) Penetapan konteks (establishing the context)

Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan dimana sasaran hendak dicapai, stakeholder yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria resiko, dimana hal-hal ini akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari resiko.

Terdapat empat konteks yang perlu ditentukan dalam penetapan konteks, yaitu konteks internal, konteks eksternal, konteks manajemen resiko, dan kriteria resiko.

i. Konteks internal memperhatikan sisi internal organisasi yaitu struktur organisasi, kultur dalam organisasi, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.

ii. Konteks eksternal mendefinisikan sisi eksternal organisasi yaitu pesaing, otoritas, perkembangan teknologi, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.

iii. Konteks manajemen resiko memperhatikan bagaimana manajemen resiko diberlakukan dan bagaimana hal tersebut akan diterapkan di masa yang akan dating.

iv. Terakhir, dalam pembentukan manajemen resiko organisasi perlu mendefinisikan parameter yang disepakati bersama untuk digunakan sebagai kriteria resiko.

(2) Penilaian resiko (risk assessment) Penilaian resiko terdiri dari:

i. Identifikasi resiko: mengidentifikasi resiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.

ii. Analisis resiko: menganalisis kemungkinan dan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi.

iii. Evaluasi resiko: membandingkan hasil analisis resiko dengan kriteria resiko untuk menentukan bagaimana penanganan resiko yang akan diterapkan.

commit to user commit to user

II - 16 (3) Penanganan resiko (risk treatment)

Dalam menghadapi resiko terdapat empant penanganan yang dapat dilakukan oleh organisasi:

i. Menghindari resiko (risk avoidance);

ii. Mitigasi resiko (risk reduction), dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan atau dampak;

iii. Transfer resiko kepada pihak ketiga (risk sharing);

iv. Menerima resiko (risk acceptance).

Ketiga proses besar tersebut didampingi oleh dua proses yaitu:

1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi merupakan hal yang penting mengingat prinsip manajemen resiko yang kesembilan menuntut manajemen resiko yang transparan dan inklusif, dimana manajemen resiko harus dilakukan oleh seluruh bagian organisasi dan memperhitungkan kepentingan dari seluruh stakeholders organisasi.

Adanya komunikasi dan konsultasi diharapkan dapat menciptakan dukungan yang memadai pada kegiatan manajemen resiko dan membuat kegiatan manajemen resiko menjadi tepat sasaran.

2. Monitoring dan Review

Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen resiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Hasil monitoring dan review juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap proses manajemen resiko.

Manajemen resiko merupakan proses esensial dalam organisasi untuk memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian tujuan organisasi. ISO 31000: 2009 Risk Management – Principles and Guidelines merupakan standar yang dibuat untuk memberikan prinsip dan panduan generik dalam penerapan manajemen resiko. Standar ini menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen resiko.

Prinsip manajemen resiko merupakan fondasi dari kerangka kerja dan proses manajemen resiko, sedangkan kerangka kerja manajemen resiko merupakan commit to user commit to user

II - 17

struktur pembangun proses manajemen resiko. Proses manajemen resiko merupakan penerapan inti dari manajemen resiko, sehingga harus dijalankan secara komprehensif, konsisten, dan terus diperbaiki sesuai dengan keperluan.

Implementasi manajemen resiko berbasis ISO 31000: 2009 secara mendetail dan menyeluruh pada ketiga komponen tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas manajemen resiko organisasi.

2.10 Penelitian Terdahulu

Bagian ini merupakan kajian mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu mengenai perancangan fasilitas kerja atau alat bantu untuk meningkatkan produktivitas melalui pengurangan waktu kerja dan resiko kecelakaan kerja. Kajian mengenai penelitian sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Darmawan, T.D. (2017)

Penelitian ini berjudul “Perancangan Modular Fixture Berdasarkan Indentifikasi Kebutuhan Praktikum PTI 2 untuk Mengurangi Waktu Pengelasan”.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perancangan modular welding fixture yang mudah dioperasikan sebagai alat bantu pengelasan. Perancangan modular welding fixture bertujuan untuk mengurangi pemborosan waktu dan meningkatkan efektifitas pada praktikum PTI 2. Perancangan alat bantu meliputi konsep desain untuk memenuhi kebutuhan alat bantu dan fitur yang dibutuhkan. Dalam merancang alat bantu modular welding fixture, pemilihan pertimbangan kriteria perancangan meliputi fleksibilitas pengaturan posisi komponen, ketahanan baseplate, efektifitas pengoperasian/set-up, dan efektifitas penggunaan komponen.

Perancangan modular welding fixture meliputi komponen base, locator, clamp, supporting, accessoris, dan fastener. Pengujian alat bantu dilakukan dengan membuat 3 buah sampel kursi yang dikerjakan oleh 1 orang yang sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan waktu set-up dan proses pengelasan menggunakan alat sebelumnya dan hasil rancangan. Dari hasil data waktu set-up dan waktu proses pengelasan selanjutnya dilakukan uji T berpasangan (Paired T- test). Uji T berpasangan dilakukan untuk menguji perbedaan nilai rata rata antara 2 kelompok sampel berpasangan yaitu waktu set-up dan proses pengelasan commit to user commit to user

II - 18

menggunakan alat sebelumnya dan hasil rancangan. Uji T berpasangan (Paired T- test) dilakukan pada data yang telah berdistribusi normal. Interpretasi uji T berpasangan (Paired T-test) dilihat melalui nilai signifikansi p dimana nilai p harus

> 0,05 (nilai alfa 5%).

2. Kristanto A., dan Saputra D. A., (2011)

Penelitian ini berjudul “Perancangan Meja dan Kursi Kerja Yang Ergonomis Pada Stasiun Kerja Pemotongan Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas”.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perancangan kursi dan meja kerja pada stasiun pemotongan. Perancangan kursi dan meja kerja bertujuan untuk memperbaiki posisi kerja operator, dan mengurangi kelelahan sehingga produktivitas kerja akan tercapai dan pekerja merasa efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien (ENASE) dalam bekerja. Perancangan stasiun kerja pemotongan menggunakan beberapa aspek pendekatan ergonomi yaitu sikap dan posisi kerja, kondisi lingkungan kerja dan efisiensi ekonomi gerakan dan pengaturan fasilitas kerja. Dalam merancang fasilitas kerja berupa kursi dan meja kerja pada stasiun pemotongan, pemilihan pertimbangan kriteria perancangan meliputi biaya pembuatan produk, kualitas produk dan waktu penyelesaian produk. Pengujian fasilitas kerja dilakukan dengan mengukur waktu baku dan output standar sebelum perancangan dan sesudah perancangan. Dari hasil data waktu baku dan output standar selanjutnya dilakukan penghitungan pendapatan yang dihasilkan sebelum dan sesudah perancangan, analisis biaya dan uji kelayakan perancangan.

3. Sari, N., Mulyani, E., dan M.Nuh, S,. (2016)

Penelitian ini berjudul “Manajemen Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi”. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan manajemen resiko kecelakaan kerja pada proyek konstruksi terutama kontruksi gedung. Proses manajemen resiko dilakukan berdasarkan Manajemen Resiko berbasis ISO 31000:2009 meliputi penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola resikonya, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko dan pengendalian resiko. Tahap Analisa resiko dilakukan dengan menggunakan Metode Fine untuk mengetahui nilai resiko jika dibandingkan dengan kriteria dan nilai konsekuensi (consequence), paparan (exposure) dan kemungkinan (probability). Selanjutnya nilai resiko yang commit to user commit to user

II - 19

didapatkan akan diselesaiakan menurut level/prioritas resiko menurut Prof. Jean Cross (1998). Hasil dari evaluasi resiko yang diperoleh selanjutnya dilakukan pencarian upaya upaya pengendalian resiko. Penelitian ini menggunakan ISO 18001 sebagai pedoman pengendalian resiko untuk bahaya K3 meliputi pendekatan eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, administratif dan diri (APD).

commit to user commit to user