KARKAS DAN POTONGAN KARKAS AYAM KAMPUNG

UMUR 10 MINGGU YANG DIBERI RANSUM MENGANDUNG

BUNGKIL BIJI JARAK PAGAR (Jatropha curcas L)

TERFERMENTASI Rhizopus oligosporus

SKRIPSI

HENDRA KURNIAWAN

DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

RINGKASAN

HENDRA KURNIAWAN D14086013. 2011. Karkas dan Potongan Karkas Ayam Kampung Umur 10 Minggu yang Diberi Ransum Mengandung Bungkil Biji Jarak Pagar (Jatropha curcas L) Terfermentasi Rhizopus oligosporus. Skripsi. Program Alih Jenis, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Dr. Rudi Afnan, S.Pt., M.Sc. Agr. Pembimbing Anggota : Dr. Ir. Sumiati, M.Sc.

Salah satu usaha peternakan yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah usaha peternakan ayam Kampung. Ayam Kampung merupakan salah satu komoditas yang banyak diminati konsumen dan menghasilkan produk berupa daging dan telur yang memiliki harga yang bersaing. Peningkatan produksi peternakan harus didukung dengan pengadaan pakan ternak yang berkualitas tinggi, tersedia dalam jumlah yang cukup, memiliki kontinuitas dan harga yang relatif murah serta tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Bungkil biji jarak pagar yang di fermentasi dengan Rhizhopus oligosporus diharapkan dapat menggantikan bungkil kedelai yang harganya masih tinggi.

Penelitian dilaksanakan selama 10 minggu dari bulan Juni sampai bulan Agustus 2010 di Laboratorium Nutrisi Unggas dan Kandang C, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Jumlah ternak yang digunakan sebanyak 270 ekor ayam Kampung. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 6 ulangan. Data yang diperoleh diuji dengan sidik ragam (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Perlakuan terdiri atas ransum yang tidak mengandung bungkil biji jarak pagar + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm (R0); Ransum mengandung bungkil biji jarak pagar tanpa diolah (R1); Ransum mengandung bungkil biji jarak pagar terfermentasi 7,5% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm (R2); Ransum mengandung bungkil biji jarak pagar terfermentasi 10% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm (R3); Ransum mengandung bungkil biji jarak pagar terfermentasi 12,5% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm (R4).

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah bobot potong pada perlakuan R0, R1, R2, R3 dan R4 berkisar antara 651,32-964,77g. Bobot karkas berkisar antara 397,67-620,33g dengan persentase 64,39%-67,96%. Bobot dada berkisar antara 105,17-160,50 g dengan persentase 25,77%-27,76%. Bobot sayap berkisar antara 61,17-91,67g dengan persentase 14,81%-15,90%. Bobot punggung berkisar antara 100-153g dengan persentase 23,63%-25,08%. Bobot paha atas berkisar antara 69-107,83g dengan persentase 15,50%-17,40%. Bobot paha atas berkisar antara 62,33-107,33g dengan persentase 15,27%-17,27%. Pemberian bungkil biji jarak tanpa difermentasi sangat nyata (P<0,01) menurunkan bobot potong, bobot karkas, bobot dada, bobot sayap, bobot punggung, bobot paha atas, dan bobot paha bawah ayam Kampung umur 10 minggu. Penggunaan bungkil biji jarak pagar yang difermentasi menggunakan Rhizopus oligosporus sampai level 12,5% relatif aman dikonsumsi ayam Kampung.

Kata kunci : Ayam Kampung, persentase karkas, Jatropha curcas L, Rhizopus oligosporus

ABSTRACT

Carcass and Commercial Cut of Kampong Chicken Fed Jatropha Curcas Meal Fermented by Rhizopus oligosporus

Kurniawan, H., R. Afnan., and Sumiati

Kampung chicken is one of Indonesian local chicken which many consumers interested in the form of meat and egg products which have a competitive price. The oncreased of livestock production must be supported by the procurement of high-quality livestock feed, available in sufficient quantities, have continuity and a relative cheap price and do not compete with human needs. The purpose of this study was to investigate the effect of jatropha curcas meal fermented using Rhizopus oligosporus in the diet on carcass yield and carcass pieces of kampong chickens. The diet treatments used were ; R0=the diet without jatropha curcas + cellulase 400 ppm + phytase 200 ppm, R1=the diet contained unfermented jatropha curcas 7,5% + cellulase 400 ppm + phytase 200 ppm, R2=the diet contained fermented jatropha curcas 7,5% + cellulase 400 ppm + phytase 200 ppm, R3=the diet contained fermented jatropha curcas 10% + cellulase 400 ppm + phytase 200 ppm, R4=the diet contained fermented jatropha curcas 12,5% + cellulase 400 ppm + phytase 200 ppm. Two hundred and seventy DOC kampong chickens were used in this research and reared up to 10 weeks old. The research was conducted at Laboratory of Poultry Nutrition, Faculty of Animal Science Bogor Agricultural University. A completely randomized design with five treatments and six replications was used in this experiment. the results showed that feeding unfermented jatropha curcas highly significantly (P<0.01) decreased the live and carcass weight, as weel as the weight of breast, wing, back, femur, and tibia of kampong chickens at the age of 10 weeks old. The conclusion of this research is that fermented jatropha curcas could be used up to 12,5% in the diet of kampong chickens reared up to the age of 10 weeks old.

Keywords: Kampong chicken, carcass percentage, Jatropha curcas meal, Rhizopus oligosporus

KARKAS DAN POTONGAN KARKAS AYAM KAMPUNG

UMUR 10 MINGGU YANG DIBERI RANSUM MENGANDUNG

BUNGKIL BIJI JARAK PAGAR (Jatropha curcas L)

TERFERMENTASI Rhizopus oligosporus

HENDRA KURNIAWAN D14086013

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

Judul : Karkas dan Potongan Karkas Ayam Kampung Umur 10 Minggu yang Diberi Ransum Mengandung Bungkil Biji Jarak Pagar (Jatropha curcas L) Terfermentasi Rhizopus Oligosporus

Nama : Hendra Kurniawan NIM : D14086013

Menyetujui,

Pembimbing Utama, Pembimbing Anggota,

(Dr. Rudi Afnan, S.Pt., M.Sc. Agr.) (Dr. Ir. Sumiati, M.Sc.) NIP 19680625 200801 1 010 NIP 19611017 198603 2 001

Mengetahui, Ketua Departemen

Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

(Prof. Dr. Ir. Cece Sumantri, M.Agr.Sc.) NIP 19591212 198603 1 004

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 27 Januari 1987 di Banda Aceh. Penulis adalah anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Drs. H. Bachtiar Darpan dan Ibu Hj. Zainab S.Pd.

Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 1998 di SDN 1 Kuta Panjang Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, pendidikan lanjutan menengah pertama diselesaikan pada tahun 2002 di SLTP N 1 Blang Kejeren, Kecamatan Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues dan pendidikan menengah atas diselesaikan pada tahun 2005 di SMA N 1 Blang Kejeren, Kecamatan Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Penulis diterima sebagai mahasiswa pada program keahlian Teknologi dan Manajemen Ternak, Direktorat Program Diploma, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang strata satu di Program Alih Jenis Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan.

Skripsi ini berjudul ” Karkas dan Potongan Karkas Ayam Kampung Umur 10 Minggu yang Diberi Ransum Mengandung Bungkil Biji Jarak Pagar (Jatropha Curcas L) Terfermentasi Rhizopus Oligosporus”. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Nutrisi Unggas dan kandang C, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor selama 10 minggu dari bulan Juni sampai Agustus 2010.

Bungkil biji jarak pagar (Jatropha curcas L) merupakan limbah industri pertanian hasil pengolahan minyak jarak pagar menjadi biodiesel. Bungkil biji jarak pagar mengandung protein kasar sebesar 58-60%, namun beberapa zat antinutrisi dan racun yang terkandung dalam bungkil biji jarak dapat menghambat penggunaan protein tersebut jika diberikan pada ternak. Untuk mengurangi zat antinutrisi dan racun yang terkandung dalam bungkil biji jarak perlu dilakukan detoksifikasi bungkil biji jarak. Dalam penelitian ini detoksifikasi dilakukan secara biologis yaitu dengan fermentasi menggunakan kapang Rhizopus oligosporus yang bertujuan untuk menurunkan kadar lemak dan antitripsin, rendahnya kadar lemak diharapkan sejalan dengan rendahnya kandungan phorbolester dalam bungkil biji jarak. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian bungkil biji jarak pagar difermentasi Rhizopus oligosporus dalam ransum terhadap persentase dan potongan karkas ayam Kampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumber informasi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Bogor, Oktober 2011

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN ... … i

ABSTRACT ... ... ii

LEMBAR PENGESAHAN ... ... iii

RIWAYAT HIDUP ... ... iv

KATA PENGANTAR ... … v

DAFTAR ISI ... … vi

DAFTAR TABEL ... ... viii

DAFTAR GAMBAR ... … ix DAFTAR LAMPIRAN ... ... x PENDAHULUAN ... 1 Latar Belakang ... 1 Tujuan ... 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 3

Jarak Pagar (Jatropha curcas L) ... 3

Produksi di Indonesia ... 4

Potensi Tanaman Jarak Pagar ... 4

Pemanfaat Pohon Jarak Pagar ... 4

Curcin ... 5

Forbolester ... 6

Bungkil Biji Jarak Pagar ... 6

Efek Negatif Penggunaan Bungkil Biji Jarak Pagar ... 7

Detoksifikasi Racun Bungkil Biji Jarak Pagar ... 8

Pengolahan Bungkil Biji Jarak Pagar ... 9

Proses Fisik ... 9 Proses Kimiawi ... 10 Proses Biologis ... 10 Rhizhopus oligosporus ... 11 Enzim ... 11 Enzim Fitase ... 12 Enzim Selulase ... 12 Ayam Kampung ... 13 Karkas ... 14

Potongan Komersial Karkas ... 14

Lokasi dan Waktu ... 16 Materi ... 16 Ternak ... 16 Kandang ... 16 Ransum ... 16 Rancangan ... 18 Perlakuan ... 18 Model ... 18 Analisis Data ... 18

Peubah yang Diamati ... 19

Bobot Potong ... 19 Bobot Karkas ... 19 Persentase Karkas ... 19 Bobot Dada ... 19 Persentase Dada ... 19 Bobot Sayap ... 19 Persentase Sayap ... 19 Bobot Punggung ... 19 Persentase Punggung ... 19

Bobot Paha Atas ... 19

Persentase Paha Atas ... 19

Bobot Paha Bawah ... 19

Persentase Paha Bawah ... 19

Prosedur ... 20

Pengolahan Bungkil Biji Jarak Pagar ... 20

Pembuatan Ransum ... 20

Pemeliharaan ... 21

Pengukuran Peubah ... 21

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 23

Bobot Potong ... 24

Bobot dan Persentase Karkas ... 26

Bobot dan Persentase Dada ... 27

Bobot dan Persentase Sayap ... 27

Bobot dan Persentase Punggung ... 28

Bobot dan Persentase Paha Atas ... 29

Bobot dan Persentase Paha Bawah ... 30

KESIMPULAN DAN SARAN ... 31

Kesimpulan ... 31

Saran ... 31

UCAPAN TERIMA KASIH ... 32

DAFTAR PUSTAKA ... 33

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Komposisi Kimia Bungkil Ekstraksi dari Jatropha curcas Varietas

Beracun dan Non-Racun (% Bahan Kering) Tanpa Cangkang…..……. 7 2. Antinutrisi BBJP Sebelum dan Sesudah Pengkusan…... 8 3. Kandungan Zat Antinutrisi Penting dalam Bungkil Biji Jarak dari

Varietas Beracun dan Non-Racun... 9 4. Komposisi dan Kandungan Zat Makanan Ransum Penelitian Umur

0-10 Minggu... 17 5. Konsumsi Ransum dan Antinutrisi Ayam Kampung Selama 7 Minggu

Pemeliharaan…………...………... 23 6. Bobot dan Persentase Karkas serta Potongan Karkas Ayam Kampung

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Jatropha curcas L……….. .. 3

2. Manfaat Tanaman Jarak Pagar……….. 5 3. Pengolahan BBJP yang Difermentasi Rhizopus Oligosporus……..… 20 4. Sistem Tulang Pada Unggas………. 22

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Hasil Analisis Ragam (ANOVA) Bobot Potong Ayam Kampung ... 40

2. Hasil Analisis Ragam (ANOVA) Bobot Karkas Ayam Kampung ... 40

3. Hasil Analisis Ragam (ANOVA) Bobot Dada Ayam Kampung ... 41

4. Hasil Analisis Ragam (ANOVA) Bobot Sayap Ayam Kampung ... 41

5. Hasil Analisis Ragam (ANOVA) Bobot Punggung Ayam Kampung ... 42

6. Hasil Analisis Ragam (ANOVA) Bobot Paha Atas Kampung ... 42

7. Hasil Analisis Ragam (ANOVA) Bobot Paha Bawah Ayam Kampung ... 43

8. Hasil Analisis Ragam (ANOVA) Persentase Karkas Ayam Kampung. ... 43

9. Hasil Analisis Ragam (ANOVA) Persentase Dada Ayam Kampung. ... 43

10. Hasil Analisis Ragam (ANOVA) Persentase Sayap Ayam Kampung. ……… 44

11. Hasil Analisis Ragam (ANOVA) Persentase Punggung Ayam Kampung ... ………... 44

12. Hasil Analisis Ragam (ANOVA) Persentase Paha Atas Ayam Kampung ... 44

13. Hasil Analisis Ragam (ANOVA) Persentase Paha Bawah Ayam Kampung ... 44

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pakan merupakan komponen terbesar yang mempengaruhi produksi unggas, disamping kualitas dan kuantitas DOC (Day Old Chick) serta manajemen pemeliharaan. Pakan ternak menempati posisi strategis dalam dunia peternakan, dan tidak kurang dari 70% biaya produksi ternak adalah biaya pakan. Oleh karena itu, pakan menjadi sangat menentukan efisiensi produksi dan mutu hasil ternak. Beberapa permasalahan utama dalam dunia perunggasan adalah masalah penyediaaan bahan baku pakan. Saat ini beberapa bahan pakan masih banyak diimpor, sebagai contoh bungkil kedelai. Sebagai konsekuensinya, harga pakan unggas selalu mahal. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penggunaan bahan pakan alternatif lokal yang tersedia di Indonesia dengan harga murah, ketersediaan terjamin serta tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Salah satu bahan pakan non konvensional yang memiliki potensi dijadikan pakan unggas adalah bungkil biji jarak pagar (Jatropha curcas L).

Bungkil biji jarak pagar (BBJP) merupakan hasil sampingan pengolahan biji jarak pagar menjadi minyak jarak. Potensi yang dimiliki BBJP adalah ketersediaan yang berlimpah hasil penggunaan minyak biji jarak pagar sebagai bahan bakar alternatif yang menghasilkan bungkil dalam jumlah yang cukup besar serta memiliki kandungan protein kasar sebesar 58-60% (Makkar et al., 1998). BBJP mempunyai kelemahan dengan adanya kandungan racun, seperti curcin dan forbolester yang berbahaya. Upaya baik secara fisik, kimia maupun biologi perlu dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan racun tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memfermentasi BBJP dengan Rhizopus oligosphorus yang menghasilkan enzim protease, lipase, α-amylase, glutaminase, dan α-galactosidase. Adanya enzim-enzim tersebut diharapkan dapat menurunkan antinutrisi dan racun yang terkandung dalam BBJP dan sekaligus meningkatkan nilai nutrisinya (Han et al., 2003)

Pemberian BBJP yang difermentasi menggunakan kapang Rhizopus oligosphorus sebanyak 5% menurunkan berat akhir ayam Kampung sebesar 10,14% dibandingkan dengan pakan kontrol. Penambahan enzim fitase dan selulase diberikan untuk menaikkan bobot akhir ayam Kampung sehingga dapat menyamai pakan kontrol karena peran enzim fitase yang dapat menurunkan asam fitat yang terdapat

pada BBJP dan peran enzim selulase yang dapat merombak serat kasar dalam pakan (Sumiati et al., 2009).

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu mempelajari pengaruh pemberian BBJP difermentasi Rhizopus oligosporus dalam ransum terhadap karkas dan potongan karkas ayam Kampung.

3 TINJAUAN PUSTAKA

Jarak Pagar (Jatropha curcas L)

Jarak pagar (Jatropha curcas L) telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1942-an. Beberapa nama daerah (nama lokal) yang diberikan kepada jarak pagar ini antara lain Jarak Kosta, Jarak Budeg (Sunda), Jarak Gundul, Jarak Pager (Jawa), Jarak Pager (Bali), Lulu Mau, Paku Kale, Jarak Pageh (Nusatenggara), dan Al Huwa Kamala (Maluku). Jatropha curcas dikenal sebagai tanaman pagar dan umumnya ditanam di sepanjang tepi jalan sehingga dikenal dengan sebutan tanaman jarak pagar. Tanaman perdu asal Amerika ini memiliki klasifikasi sebagai berikut, kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, super divisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Jatropha, dan spesies Jatropha curcas. Tanaman jarak diperlihatkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Jatropha curcas L. (Biotechcitylucknow, 2007)

Tanaman jarak merupakan tanaman yang dapat tumbuh pada tanah yang kurang subur tetapi memiliki drainase yang baik dan tidak tergenang air. Tanaman jarak tumbuh optimal pada suhu berkisar antara 18 °C – 30 °C, ketinggian 0 - 2000 m di atas permukaan laut (dpl), dan curah hujan antara 300 mm - 1200 mm (Haryadi, 2005).

Produksi di Indonesia

Tanaman jarak pagar dapat hidup lebih dari 20 tahun dengan tingkat produksi tanaman antara 8-15 ton biji/ha. Haryadi (2005) dan Hambali et al. (2006) menyatakan bahwa tanaman jarak pagar mulai berbunga setelah umur 3-4 bulan dan pada umur tersebut buah mulai terbentuk. Pemanenan dilakukan bila buah telah masak yang ditandai dengan kulit buah yang mulai menguning dan mengering. Biasanya buah masak pertama kali setelah umur 6-8 bulan.

Produktivitas tanaman jarak berkisar antara 3,5-4,5 kg biji/pohon/tahun. Kadar rendemen minyak sebesar 35% dan dapat menghasilkan 2,5-5 ton minyak/ha/tahun (Haryadi, 2005). Produksi akan stabil setelah tanaman berumur lebih dari satu tahun dan bila dipelihara dengan baik.

Potensi Tanaman Jarak Pagar

Potensi terbesar jarak pagar ada pada buah yang terdiri dari biji dan cangkang (kulit). Bagian biji mengandung kulit dan inti yang menjadi bahan pembuatan biodiesel sebagai sumber energi pengganti solar. Minyak jarak pagar digunakan untuk penyabunan menghasilkan sabun dan meranolis/etanolis yang hasil akhirnya berupa biodiesel dan gliserin. Bungkil ekstraksi bisa menghasilkan pupuk dan sebagai bahan pembangkit biogas yang produk akhirnya berupa biogas pengganti minyak tanah (Brodjonegoro et al., 2005)

Bungkil ekstraksi ini juga setelah didetoksifikasi dapat digunakan sebagai pakan ternak. BBJP mengandung nutrien yang sangat kaya, terutama kandungan proteinnya yang hampir sama dengan bungkil kedelai, bahkan bisa lebih. Menurut Brodjonegoro et al. (2005), komposisi proksimat BBJP bebas minyak terdiri dan 12,9% air; 10,1% abu; 45,1% protein kasar; 31,9% serat kasar dan bahan organik tidak bernitrogen.

Pemanfaat Pohon Jarak Pagar

Secara ekonomi, tanaman jarak pagar dapat dimanfaatkan mulai dari daun, buah, kulit dan batangnya. Menurut Gubitz et al. (1998), kegunaan pohon jarak diilustrasikan pada Gambar 2.

5 Gambar 2. Manfaat Tanaman Jarak Pagar (Gubitz et al., 1998).

Curcin

Curcin atau lectin adalah protein keras yang tidak mudah rusak. Curcin merupakan racun utama yang terdapat dalam tanaman jarak pagar. Curcin dapat dikurangi dengan perlakuan panas (Aderibigbe et al., 1997). Lin et al. (2003) mengatakan bahwa curcin berfungsi sebagai pengikat glikoprotein pada permukaan sel. Mekanisme curcin berhubungan dengan aktifitas N-glycosidase yang kemudian dapat mempengaruhi metabolisme.

Peran curcin dalam tanaman adalah melindungi benih tanaman dari agen patogen seperti jamur, virus, dan bakteri dengan mengikat permukaan

Jarak pagar (Jatropha curcas L)

‐Pengendalian erosi -Tanaman pagar

-Kayu bakar

-Pelindung tanaman

Daun

- Pengembangan ulat sutra - Obat obatan

- Zat anti radang

Lateks

- Protease penyembuh luka (Kurkina) - Obat - obatan Buah Biji - Insektisida - Pakan ternak Kulit buah - Material bakaran - Pupuk hijau - Produksi biogas Cangkang biji - Material bakaran - Biogas - Pupuk Bungkil biji - Pakan ternak (varietas non toksik)

Minyak biji - Produksi sabun - Bahan bakar - Insektisida - Obat-obatan

mikroorganisme melalui residu gula dan menghambat pertumbuhannya. Curcin dapat menjadi inaktif dengan perlakuan pemanasan dan pemanasan kering jauh lebih baik daripada pemanasan basah (Aregheore et al., 1998).

Forbolester

Forbolester merupakan komponen toksik dalam Jatropha curcas yang diperoleh dengan ekstraksi menggunakan pelarut metanol (Rug et al., 2006). Sifat fisiologis dari forbolester adalah penyebab tumor atau kanker. Bentuk forbolester menyerupai diasigliserol yaitu turunan gliserol yang diperoleh dari dua kelompok hidroksil yang telah bereaksi dengan asam lemak membentuk ester dan bersifat karsinogenik. Bentuk forbolester yang paling terkenal yaitu 12-0-tetradecanoylphorbol-13- acetate (TPA). Forbolester diketahui dapat mengaktivasi protein kinase C (PKC) yang meniru aktivitas diacigliserol (DAG). Protein kinase C (PKC) merupakan enzim kinase yang memodifikasi protein lain dengan menambahkan fosfat secara kimiawi dan memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap aktivitas yang mengarah pada respon fisiologis seperti proliferasi dan diferensiasi sel yang tidak terkontrol (Asaoka et al., 1992).

Forbolester dapat meningkatkan afinitas PKC Ca²+ secara dramatis dan bersifat stabil serta tidak dapat terdegradasi secara cepat setelah menstimulasi PKC sehingga menyebabkan aktivitas yang mengarah pada respon fisiologis seperti proliferasi dan diferensiasi sel yang tidak terkontrol (Asaoka et al., 1992). Forbolester berperan sebagai penyebab sakit perut, efek iritasi kulit, dan pemacu tumor karena forbolester merangsang PKC yang dibutuhkan dalam sinyal transduksi dan proses perkembangan seluruh sel dan jaringan. Menurut Becker dan Makkar (1998), forbolester tahan terhadap panas hingga suhu 160 ºC selama 30 menit.

Bungkil Biji Jarak Pagar

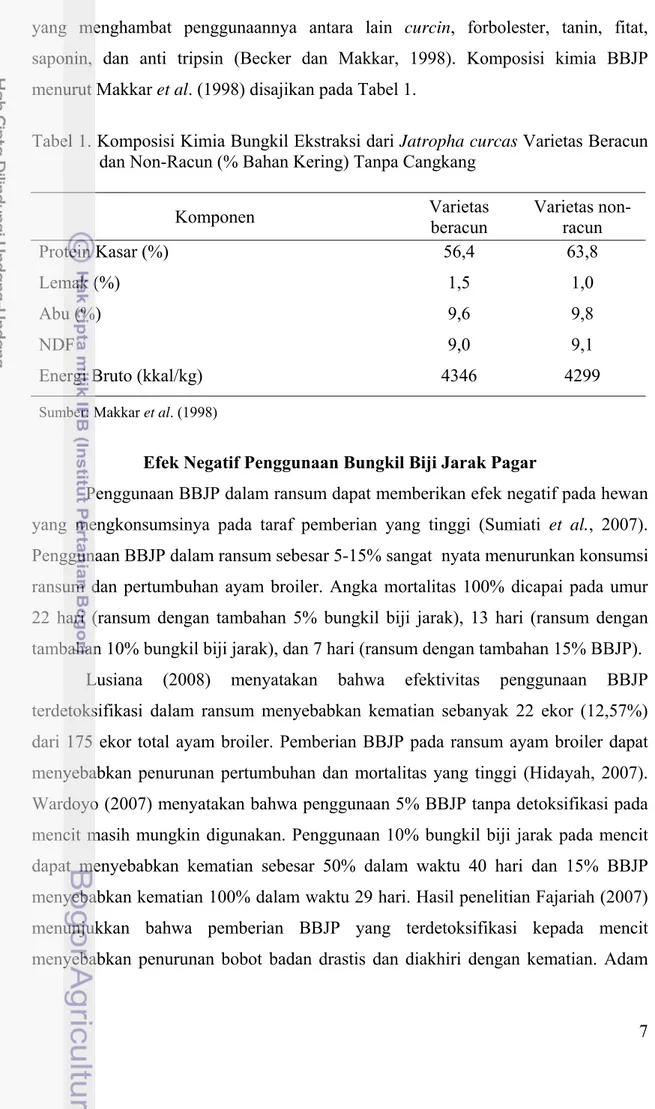

BBJP merupakan hasil ikutan dari pembuatan minyak jarak, dan mengandung protein yang sangat tinggi yaitu 56-68 % (Becker dan Makkar, 1998). Menurut Francis et al. (2006), kandungan protein kasar BBJP varietas beracun (Cape Verde) adalah 56,4% sedangkan pada varietas tidak beracun (Mexico) sebanyak 63,8%. Kadar lemak bungkil yang diekstrasi berkisar 1-1,5% dengan kandungan abu berkisar 9,7%. Kelemahan BBJP sebagai pakan adalah adanya kandungan antinutrisi

7 yang menghambat penggunaannya antara lain curcin, forbolester, tanin, fitat, saponin, dan anti tripsin (Becker dan Makkar, 1998). Komposisi kimia BBJP menurut Makkar et al. (1998) disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Kimia Bungkil Ekstraksi dari Jatropha curcas Varietas Beracun dan Non-Racun (% Bahan Kering) Tanpa Cangkang

Komponen Varietas beracun Varietas non-racun

Protein Kasar (%) 56,4 63,8

Lemak (%) 1,5 1,0

Abu (%) 9,6 9,8

NDF 9,0 9,1

Energi Bruto (kkal/kg) 4346 4299 Sumber: Makkar et al. (1998)

Efek Negatif Penggunaan Bungkil Biji Jarak Pagar

Penggunaan BBJP dalam ransum dapat memberikan efek negatif pada hewan yang mengkonsumsinya pada taraf pemberian yang tinggi (Sumiati et al., 2007). Penggunaan BBJP dalam ransum sebesar 5-15% sangat nyata menurunkan konsumsi ransum dan pertumbuhan ayam broiler. Angka mortalitas 100% dicapai pada umur 22 hari (ransum dengan tambahan 5% bungkil biji jarak), 13 hari (ransum dengan tambahan 10% bungkil biji jarak), dan 7 hari (ransum dengan tambahan 15% BBJP).

Lusiana (2008) menyatakan bahwa efektivitas penggunaan BBJP terdetoksifikasi dalam ransum menyebabkan kematian sebanyak 22 ekor (12,57%) dari 175 ekor total ayam broiler. Pemberian BBJP pada ransum ayam broiler dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan dan mortalitas yang tinggi (Hidayah, 2007). Wardoyo (2007) menyatakan bahwa penggunaan 5% BBJP tanpa detoksifikasi pada mencit masih mungkin digunakan. Penggunaan 10% bungkil biji jarak pada mencit dapat menyebabkan kematian sebesar 50% dalam waktu 40 hari dan 15% BBJP menyebabkan kematian 100% dalam waktu 29 hari. Hasil penelitian Fajariah (2007) menunjukkan bahwa pemberian BBJP yang terdetoksifikasi kepada mencit menyebabkan penurunan bobot badan drastis dan diakhiri dengan kematian. Adam

(1974) menyatakan bahwa pemberian BBJP dalam ransum mengakibatkan terjadinya perubahan patologi pada usus halus, hati, jantung, ginjal, dan pembuluh darah.

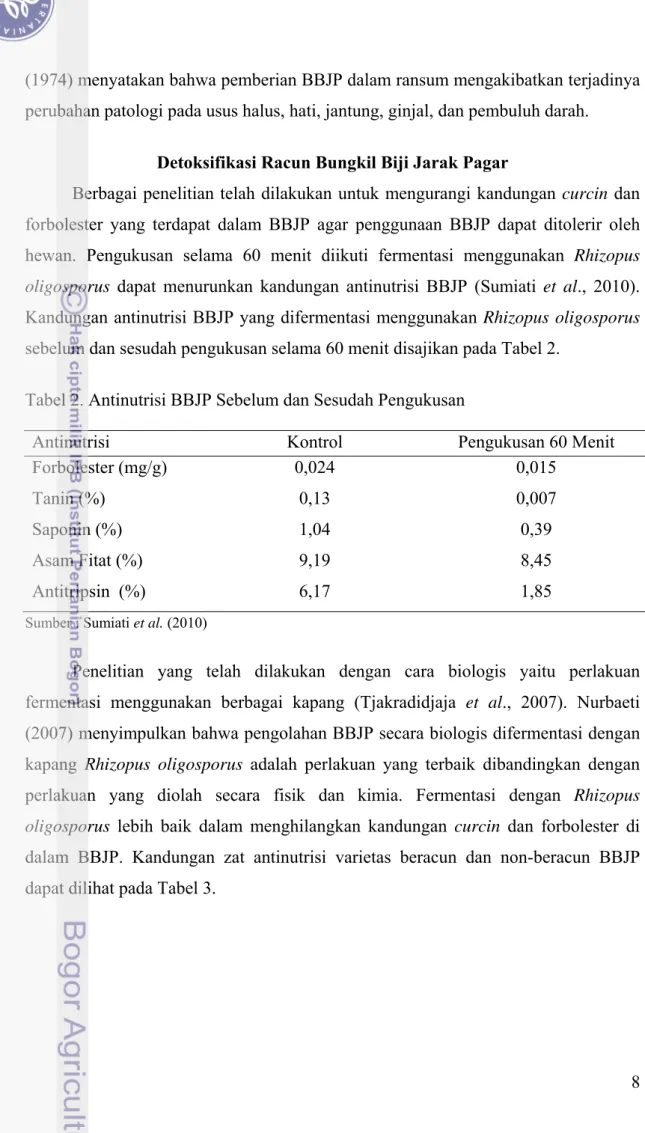

Detoksifikasi Racun Bungkil Biji Jarak Pagar

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengurangi kandungan curcin dan forbolester yang terdapat dalam BBJP agar penggunaan BBJP dapat ditolerir oleh hewan. Pengukusan selama 60 menit diikuti fermentasi menggunakan Rhizopus oligosporus dapat menurunkan kandungan antinutrisi BBJP (Sumiati et al., 2010). Kandungan antinutrisi BBJP yang difermentasi menggunakan Rhizopus oligosporus sebelum dan sesudah pengukusan selama 60 menit disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Antinutrisi BBJP Sebelum dan Sesudah Pengukusan

Antinutrisi Kontrol Pengukusan 60 Menit Forbolester (mg/g) 0,024 0,015

Tanin (%) 0,13 0,007

Saponin (%) 1,04 0,39

Asam Fitat (%) 9,19 8,45

Antitripsin (%) 6,17 1,85 Sumber : Sumiati et al. (2010)

Penelitian yang telah dilakukan dengan cara biologis yaitu perlakuan fermentasi menggunakan berbagai kapang (Tjakradidjaja et al., 2007). Nurbaeti (2007) menyimpulkan bahwa pengolahan BBJP secara biologis difermentasi dengan kapang Rhizopus oligosporus adalah perlakuan yang terbaik dibandingkan dengan perlakuan yang diolah secara fisik dan kimia. Fermentasi dengan Rhizopus oligosporus lebih baik dalam menghilangkan kandungan curcin dan forbolester di dalam BBJP. Kandungan zat antinutrisi varietas beracun dan non-beracun BBJP dapat dilihat pada Tabel 3.

9 Tabel 3. Kandungan Zat Antinutrisi Penting dalam BBJP dari Varietas Beracun dan Non-Racun

Komponen Varietas Beracun Varietas Non-Racun Forbolester (mg/g biji) 2,79 0,11 Total fenol (% asam tannin eq.) 0,36 0,22 Tannin (% asam tannin eq.) 0,04 0,02 Fitat (% bahan kering) 9,4 8,9 Saponin (% diosgenin eq.) 2,6 3,4 Inhibitor tripsin (mg tripsin yang

dihambat per g sampel) 21,3 26,5 Lektin (1 /mg bungkil yang memproduksi

haemaglutinasi per ml medium) 102 51 Sumber: Francis et al. (2006)

BBJP mempunyai beberapa varietas yaitu varietas beracun (Cape Verde) dan non-racun berasal dari Meksiko. Kandungan protein kasar BBJP varietas beracun sebesar 56,4% dan varietas tidak beracun sebesar 63,8%. Varietas beracun mempunyai kandungan forbolester sebesar 2,79 mg/g kernel dan varietas tidak beracun sebesar 0,11 mg/g kernel. Kandungan lektin atau curcin untuk varietas beracun dan tidak beracun masing-masing sebesar 102 dan 51 per mg (Makkar et al., 1998).

Pengolahan Bungkil Biji Jarak Pagar Proses Fisik

Senyawa anti tripsin dan curcin bersifat labil terhadap panas dan umumnya pemanasan akan menurunkan kandungan kedua senyawa ini dalam bungkil. Makkar et al. (1998) melaporkan bahwa pemanasan dengan cara disangrai seperti yang dilakukan oleh masyarakat Meksiko terhadap biji jarak tidak mempengaruhi kandungan protein, lemak, atau abu tetapi terjadi penurunan yang cukup drastis terhadap aktivitas curcin dan anti tripsin, sedangkan kandungan fitat dan forbolester tidak mengalami perubahan. Proses fisik lain yaitu secara radiasi telah dilakukan untuk menghilangkan racun bungkil tetapi cara ini tidak berhasil menurunkan kandungan senyawa antinutrisi dan racun BBJP (Martinez-Herrera et al. 2006).

Secara keseluruhan, pemberian BBJP yang diolah secara fisika saja melalui pemanasan basah menggunakan autoclave dengan kadar air 66% dan kimia saja melalui ekstraksi dengan menggunakan heksan dan metanol selama 2 minggu yang diikuti masa pemulihan (tanpa BBJP) selama 7 hari tidak mampu memperbaiki performa ayam broiler sampai setara dengan perlakuan kontrol (tanpa BBJP). Kombinasi perlakuan fisika dan kimia mampu memperbaiki performa ayam broiler sampai setara dengan perlakuan kontrol setelah masa pemulihan selama 7 hari (Lusiana, 2008).

Proses Kimiawi

Proses detoksifikasi BBJP dilakukan dengan larutan basa seperti natrium hidroksida (NaOH), kalsium hidroksida (Ca(OH)2) atau kombinasi larutan natrium hidroksida (NaOH) dengan natrium hipoklorit (NaOCl). Penggunaan larutan NaOH 4% atau kombinasi dengan larutan natrium hipoklorit 10-25% dapat menghilangkan aktivitas lektin tetapi tidak mampu menurunkan kadar forbolester (Aregheore et al., 1998).

Nurhikmawati (2007) menyimpulkan bahwa perlakuan kimia menurunkan kandungan curcin paling besar yaitu sebesar 77,78%. Perlakuan biologi dapat memperbaiki kualitas nutrisi BBJP yang ditandai dengan peningkatan kandungan bahan kering, protein kasar, Beta-N, dan fosfor serta lebih efisien karena persentase kehilangan bobot paling kecil. Penggunaan BBJP hasil perlakuan biologi (Rbio) memiliki asupan dan retensi bahan kering, kalsium, dan fosfor paling tinggi.

Proses Biologis

Pengolahan biologis dilakukan dengan cara fermentasi menggunakan kapang. Fermentasi adalah proses yang menghasilkan komponen kimia yang kompleks sebagai akibat adanya pertumbuhan maupun metabolisme mikroba (Muchtadi et al., 1992). Hasil penelitian Sumiati et al. (2007) menunjukkan bahwa pemberian BBJP yang difermentasi dengan Rhizopus oligosporus pada ayam broiler menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian BBJP tanpa diolah. Penelitian Sumiati et al. (2008) menunjukkan bahwa fermentasi BBJP dengan Rhizopus oligosporus sangat efektif menurunkan kadar lemak dan antitripsin. Rendahnya kadar lemak diharapkan sejalan dengan rendahnya kadar forbolester

11 dalam BBJP karena menurut Wink (1993), forbolester terdapat pada lemak yang masih berada dalam BBJP.

Rhizhopus oligosporus

Fardiaz (1992) mendefinisikan fermentasi sebagai proses pemecahan karbohidrat dan asam amino. Fermentasi oleh berbagai kapang, khamir, dan bakteri dapat terjadi secara anaerobik fakultatif. Senyawa yang dapat dipecah dalam proses fermentasi adalah karbohidrat sedangkan asam amino hanya dapat difermentasi oleh beberapa jenis bakteri tertentu.

Gandjar (1977) menyatakan bahwa Rhizopus oligosporus bersifat proteolitik yang menghasilkan enzim protease, dan berfungsi merombak senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana sehingga akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar nitrogen dan asam amino. Jamur dalam pertumbuhannya memperoleh karbon dari substrat untuk merangsang pertumbuhan yang optimum dan peningkatan kandungan zat-zat makanan substrat yang lebih dari sebelumnya (Amri, 1998). Rhizopus oligosporus digunakan sebagai mikroba untuk fermentasi karena selain dapat memecah protein dan lemak, juga dapat menguraikan protein sebagai bahan pengemulsi yang terdapat dalam santan dan memecah emulsi santan sehingga terjadi pemisahan fraksi air, minyak, dan protein. Rhizopus oligosporus tumbuh pada kisaran 5-37 °C, dan optimum pada suhu 25 °C.

Hal ini sesuai dengan penelitian Nurbaeti (2007) bahwa perlakuan biologis dengan penggunaan fermentasi Rhizopus oligosporus dapat menghasilkan respon terbaik dalam meningkatkan efesiensi penggunaan protein dan energi metabolis pada ayam broiler. Mahajati (2008) menyatakan bahwa penggunaan 5% bungkil biji jarak difermentasi kapang Rhizopus oligosporus dalam ransum masih dapat ditolerir oleh mencit.

Enzim

Enzim merupakan katalis hayati yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia tanpa enzim itu berubah atau terkonsumsi setelah reaksi selesai. Enzim merupakan biokatalisator untuk ikut serta dalam reaksi biologi. Reaksi kimia akan berjalan lambat tanpa bantuan enzim. Enzim menurut cara kerjanya menyerang molekul substrat dan diklasifikasikan menjadi dua enzim, yaitu enzim endogenus dan

eksogenus. Enzim endogenus menyerang substrat pada ikatan interior sedangkan enzim eksogenus mendekati substrat dari satu atau ujung luar yang lain (Buhler et al., 1998).

Enzim Fitase

Enzim fitase yang diproduksi secara komersial adalah hasil encoding gen pada Aspergillus niger. Enzim fitase komersial asal Aspergillus niger sudah digunakan sebagai pakan aditif pada hewan monogastrik di Eropa (Wodzinski dan Ullah, 1996). Asam fitat memiliki sepuluh grup fosfat yang dapat dilepaskan oleh fitase pada kecepatan yang berbeda dan di dalam urutan yang berbeda pula. Wyss et al. (1998) meneliti kinetika pelepasan fosfat dan kinetik dari penggabungan kembali reaksi lanjutan pada produk akhir dari degradasi asam fitat oleh berbagai macam enzim fitase. Penelitian menunjukkan bahwa seluruh enzim fitase yang dihasilkan oleh fungi melepaskan lima dari sepuluh grup fosfat, dan produk akhirnya berupa mio-inositol 2- monofosfa.

Ravindran et al. (1999) melaporkan bahwa pertambahan bobot badan, konsumsi ransum dan konversi ransum ayam broiler menurun dengan tingginya asam fitat dalam ransum tetapi performa tersebut dapat diperbaiki dengan penambahan enzim fitase mikroba (3-fitase). Jacob et al. (2000) melaporkan bahwa suplementasi enzim 3-fitase 0,01% dalam ransum ayam broiler yang berbasis gandum-bungkil kedelai (wheat-soybean meal diet) dapat menurunkan viskositas isi saluran usus halus dan nyata meningkatkan abu tulang tibia pada ayam broiler umur 42 hari. Viveros et al. (2002) menyatakan bahwa suplementasi enzim fitase natufos sebanyak 500 U/kg pada ayam broiler yang mengandung P-tersedia rendah (0,22% untuk umur 1 hari-3 minggu dan 0,14% untuk ayam umur 3-6 minggu) mampu memperbaiki performa dan meningkatkan penggunaan P, Ca, Mg, dan Zn.

Enzim Selulase

Selulase adalah nama bagi semua enzim yang memutuskan ikatan glikosidik beta-1,4 di dalam selulosa, sedodekstrin, selobiosa, dan turunan selulosa lainnya. Selulase tidak dimiliki oleh manusia sehingga manusia tidak dapat menguraikan selulosa. Penggunaan selulosa dapat dilakukan oleh hewan seperti kambing, sapi, dan insekta seperti rayap karena dalam sistem pencernaannya mengandung bakteri

13 dan protozoa yang menghasilkan enzim selulase yang akan menghidrolisis (mengurai) ikatan glikosidik beta-1,4 (Fadhli, 2011)

Sumiati et al. (2009) menyatakan bahwa BBJP yang difermentasi kemudian ditambah dengan selulase cenderung meningkatkan pertumbuhan ayam Kampung sebesar 1,7% dibandingkan dengan pakan BBJP tidak diberi perlakuan. Hasil ini menunjukkan bahwa suplementasi selulase dalam pakan memiliki sedikit efek pada pertumbuhan ayam Kampung. Hal ini bisa disebabkan kandungan lignin yang tinggi dalam pakan, dan penggunaan selulase dengan konsentrasi 200 ml/ton pakan tidak efektif untuk memecah serat.

Ayam Kampung

Ayam Kampung digolongkan ke dalam bangsa Galliformes (unggas). Ayam Kampung merupakan salah satu keluarga ayam lokal yang berukuran kecil dan bentuknya agak ramping, serta memiliki keragaman genetis tinggi. Menurut Sulandari et al. (2007), ayam Kampung termasuk ke dalam kelas Aves, subkelas Neonithes, ordo Galliformis, genus Gallus, spesies Gallus domesticus. Variasi individu dalam satu jenis tidak hanya terbatas pada warna bulu, tetapi juga pada ukuran tubuh, produktivitas telur dan suara. Ayam kampung memiliki produktivitas telur yang rendah dan pertumbuhan tubuh lambat (Iskandar, 2004). Ayam Kampung memiliki kelebihan yaitu lebih tahan terhadap cekaman dan dagingnya disukai terutama untuk olahan tertentu. Kekurangan ayam Kampung adalah perkembangbiakkannya lambat, pertumbuhan lambat, dan kerangka tubuh kecil sehingga pertumbuhan daging memerlukan waktu yang lebih lama (Hardjosworo dan Rukmiasih, 2000). Kecepatan pertumbuhan ayam Kampung dipengaruhi oleh sifat genetik, kualitas pakan, dan kesehatan serta manajemen pemeliharaan. Sistem pemeliharaan tradisional tidak dapat menghasilkan produksi daging dan telur yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh serangan penyakit dan kurang terpenuhinya kebutuhan gizi sehingga pertumbuhan lambat. Ayam Kampung memiliki bobot badan yang lebih rendah dibandingkan dengan ayam pedaging dan ayam dwiguna (Hardjosworo dan Levine, 1995).

Produksi telur ayam Kampung yang dipelihara secara tradisional berkisar antara 135 butir/tahun, karena adanya aktivitas mengeram dan mengasuh anak yang lama, yakni 107 hari (Sulandari et al., 2007). Unggas ini mempunyai prospek yang

menjanjikan baik secara ekonomi maupun sosial karena merupakan bahan pangan bergizi tinggi (Gunawan dan Sundari, 2003) serta permintaannya cukup tinggi (Bakrie et al., 2003). Pangsa pasar nasional untuk daging dan telur ayam buras masing-masing mencapai 40% dan 30%. Hal ini dapat mendorong peternak kecil dan menengah untuk mengusahakan ayam buras sebagai penghasil daging (Iskandar et al., 1998) dan telur (Rohaeni et al., 2004). Berdasarkan data statistik dari Direktorat Jenderal Peternakan, populasi ayam Kampung pada akhir tahun 2009 sebesar 249,963,499 ekor (Ditjennak, 2010). Untuk meningkatkan populasi, produksi, produktivitas, dan efisiensi usahatani ayam buras, pemeliharaannya perlu ditingkatkan dari tradisional ke arah agribisnis (Zakaria, 2004).

Karkas

Karkas unggas merupakan bagian tubuh yang tersisa setelah dilakukan penyembelihan, pembuluan, dan pembuangan jeroan, serta pemotongan kaki, kepala, dan leher (Saifudin, 2000). Perbandingan bobot karkas terhadap bobot hidup atau dinyatakan sebagai persentase karkas sering digunakan sebagai ukuran produksi. Komponen karkas terdiri atas otot, lemak, kulit, dan tulang yang memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda-beda. Soeparno (1994) menambahkan bahwa persentase karkas akan meningkat seiring dengan peningkatan bobot potong. Faktor-faktor yang mempengaruhi persentase bobot karkas adalah bangsa, umur, jenis kelamin, ransum, dan bobot potong (Diwyanto et al., 1979).

Hasil penelitian Suharti et al. (2008) menyatakan rataan bobot karkas ayam broiler umur 5 minggu dengan pemberian ransum daun salam sebesar 570-583 g. Arief (2000) menyatakan bahwa rataan persentase bobot karkas ayam Kampung umur 6 minggu dengan pemberian ransum kombinasi pollard dan duckweed adalah 56,63-58% sedangkan pada umur 12 minggu berkisar antara 66,49-69,35%. Persentase karkas ayam Kampung umur 9 minggu yang diberi ransum bungkil inti sawit berkisar antar 58,05-59,67% (Dadan, 2004).

Potongan Komersial Karkas

Merkley et al. (1980) membagi karkas menjadi lima bagian besar potongan komersial yaitu dada, sayap, punggung, paha atas, dan paha bawah. Dada merupakan bagian dari tubuh yang paling banyak dagingnya. Potongan komersil punggung

15 adalah bagian karkas yang dipotong pada batas persendian tulang belikat yang berbatasan dengan tulang dada sampai dengan batas persendian tulang paha kiri dan paha kanan. Sayap dipisahkan dari karkas pada persendian bahu. Potongan komersial paha atas adalah bagian karkas yang dipotong sepanjang persendian tulang paha yaitu dari persendian coxae sampai lutut. Potongan komersial paha bawah adalah bagian karkas yang dipotong dari sendi lutut sampai intersica (Bahij, 1991).

Pakan merupakan faktor yang mempengaruhi persentase potongan komersial karkas (Morran dan Orr, 1970). Menurut Muryanto et al. (2002), persentase potongan komersial karkas ayam Kampung umur 12 minggu yang terdiri dari dada, paha atas, paha bawah, punggung, dan sayap berturut-turut sebesar 17,20; 19,00; 18,00; 23,10, dan 15,81%. Potongan komersial karkas ayam Kampung umur 14 minggu yang terdiri dari dada, sayap, punggung, paha atas, dan paha bawah berturut-turut 23,49; 14,11; 25,7; 18,11; dan 18,32% (Hapsari, 2004).

MATERI DAN METODE

Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan selama 10 minggu dari bulan Juni sampai bulan Agustus 2010 di Laboratorium Nutrisi Unggas dan Kandang C, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Materi Ternak

Penelitian ini menggunakan 270 ekor ayam Kampung umur satu hari (DOC) yang dibagi menjadi 5 perlakuan dan 6 ulangan, masing-masing ulangan terdiri dari 9 ekor ayam Kampung.

Kandang

Kandang yang digunakan adalah kandang koloni sebanyak 30 ruang berukuran 1m x 1m x 1m. Setiap kandang terdiri dari 9 ekor ayam Kampung. Setiap kandang terdapat tempat pakan dan tempat air minum. Untuk penerangan digunakan lampu pijar 40 watt. Peralatan lain yang digunakan adalah timbangan digital, termometer, dan ember plastik.

Ransum

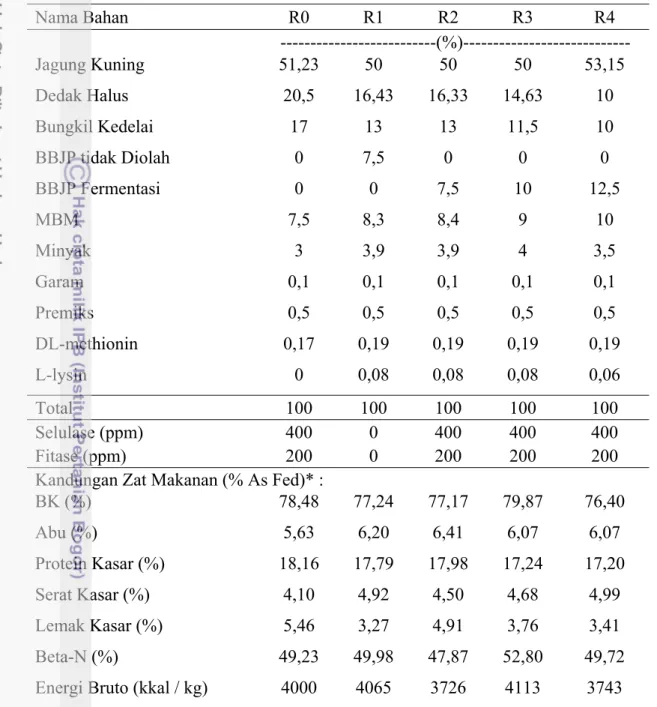

Bahan pakan yang digunakan terdiri dari BBJP, jagung, dedak padi, CGM (Corn Gluten Meal), tepung ikan, MBM (Meat Bone Meal), bungkil kedelai, minyak kelapa, kalsium fosfat, CaCO3, NaCl, asam amino, vitamin, trace mineral, dan antioksidan. Komposisi dan kandungan zat makanan ayam Kampung dalam penelitian diperlihatkan pada Tabel 4.

17

Tabel 4. Komposisi dan Kandungan Zat Makanan Ransum Penelitian Umur 0-10 Minggu Nama Bahan R0 R1 R2 R3 R4 ---(%)--- Jagung Kuning 51,23 50 50 50 53,15 Dedak Halus 20,5 16,43 16,33 14,63 10 Bungkil Kedelai 17 13 13 11,5 10 BBJP tidak Diolah 0 7,5 0 0 0 BBJP Fermentasi 0 0 7,5 10 12,5 MBM 7,5 8,3 8,4 9 10 Minyak 3 3,9 3,9 4 3,5 Garam 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Premiks 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 DL-methionin 0,17 0,19 0,19 0,19 0,19 L-lysin 0 0,08 0,08 0,08 0,06 Total 100 100 100 100 100 Selulase (ppm) 400 0 400 400 400 Fitase (ppm) 200 0 200 200 200

Kandungan Zat Makanan (% As Fed)* :

BK (%) 78,48 77,24 77,17 79,87 76,40 Abu (%) 5,63 6,20 6,41 6,07 6,07 Protein Kasar (%) 18,16 17,79 17,98 17,24 17,20 Serat Kasar (%) 4,10 4,92 4,50 4,68 4,99 Lemak Kasar (%) 5,46 3,27 4,91 3,76 3,41 Beta-N (%) 49,23 49,98 47,87 52,80 49,72 Energi Bruto (kkal / kg) 4000 4065 3726 4113 3743 *Hasil analisis Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB (2010)

Rancangan Perlakuan

Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan ransum dengan 6 ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut :

R0 = Ransum tidak mengandung BBJP + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm R1 = Ransum mengandung BBJP tanpa diolah 7,5%

R2 = Ransum mengandung BBJP terfermentasi 7,5% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm

R3 = Ransum mengandung BBJP terfermentasi 10% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm

R4 = Ransum mengandung BBJP terfermentasi 12,5% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm

Model

Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 6 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 9 ekor ayam Kampung. Model matematis yang digunakan adalah sebagai berikut :

Yij = µ + τi + ε ij Keterangan :

Yij : Respon percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j µ : Rataan umum

τi : Efek perlakuan ke-i

ε ij : Erorr perlakuan ke-i dan ulangan ke-j Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis ragam (Analysis of Variance / ANOVA) dan jika berbeda nyata diuji lanjut dengan Uji Jarak Duncan (Steel dan Torrie, 1993). Sebelum dianalisis, data persentase bobot dada, persentase bobot sayap, persentase bobot punggung, persentase bobot paha atas, persentase bobot paha bawah ditransformasi arcsin “√x” terlebih dahulu. Transformasi dilakukan karena persentase data berkisar antara 0-30% (Mattjik dan Sumertajaya, 2006).

19 Peubah yang Diamati

1. Bobot Potong (g). Bobot Potong diperoleh dengan cara menimbang ayam Kampung yang telah dipuasakan selama 12 jam sebelum dipotong.

2. Bobot Karkas (g). Bobot ayam setelah dipotong yang telah dikurangi dengan darah, bulu, kepala, kaki, dan alat pencernaan.

3. Persentase Karkas (%). Nilai persentase karkas diperoleh dengan membandingkan bobot karkas dengan bobot sesaat sebelum ayam Kampung dipotong dikali 100%.

4. Bobot Dada (g). Bobot dada didapat dari hasil penimbangan bagian dada setelah pemotongan persendian coracoid dan clavicle dengan tulang leher.

5. Persentase Dada (%). Nilai persentase dada diperoleh dengan cara membandingkan bobot dada dengan bobot karkas dikali 100%.

6. Bobot Sayap (g). Bobot sayap didapat dari hasil penimbangan bagian sayap setelah pemotongan sendi bahu.

7. Persentase Sayap (%). Nilai persentase sayap diperoleh dengan cara membandingkan bobot sayap dengan bobot karkas dikali 100%.

8. Bobot Punggung (g). Bobot punggung didapat dari hasil penimbangan bagian punggung setelah pemotongan tulang rusuk akhir sampai ruas pertama vertebrata thoracolis.

9. Persentase Punggung (%). Nilai persentase punggung diperoleh dengan cara membandingkan bobot punggung dengan bobot karkas dikali 100%.

10. Bobot Paha Atas (g). Bobot paha atas didapat dari hasil penimbangan bagian paha atas setelah tulang femur.

11. Persentase Paha Atas (%). Nilai persentase paha atas diperoleh dengan cara membandingkan bobot kedua paha atas dengan bobot karkas dikali 100%.

12. Bobot Paha Bawah (g). Bobot paha bawah didapat dari hasil penimbangan bagian paha bawah setelah tulang tibia.

13. Persentase Paha Bawah (%). Nilai persentase paha bawah diperoleh dengan cara membandingkan bobot kedua paha bawah dengan bobot karkas dikali 100%.

Prosedur

Pengolahan Bungkil Biji Jarak Pagar

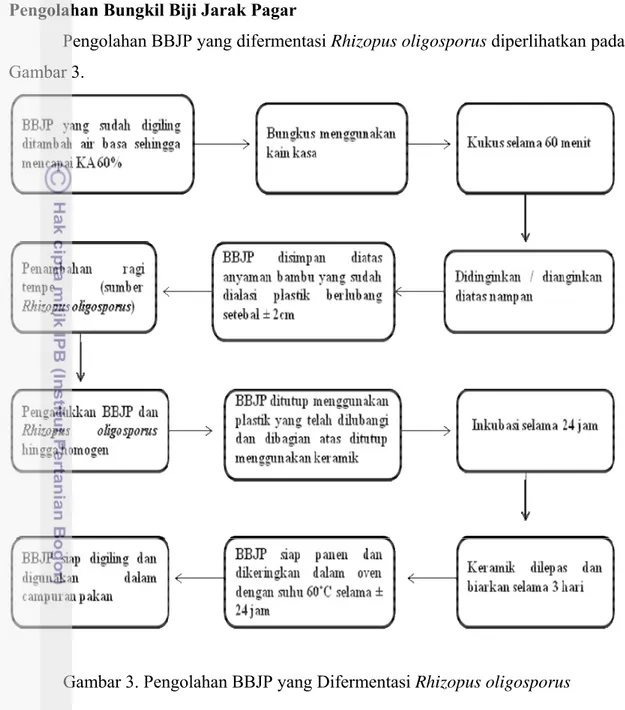

Pengolahan BBJP yang difermentasi Rhizopus oligosporus diperlihatkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Pengolahan BBJP yang Difermentasi Rhizopus oligosporus Pembuatan Ransum

Ransum yang digunakan umur 0-3 minggu pada ayam Kampung menggunakan pakan komersial, dan ransum yang digunakan umur 4-10 minggu pada ayam Kampung menggunakan pakan perlakuan.

Pencampuran ransum yang pertama yaitu dengan mencampurkan bahan baku yang memiliki komposisi yang kecil terlebih dahulu seperti sumber mineral (garam dan premix) dan penambahan asam amino (L-lysin dan DL-methionin), kemudian

21 dilakukan penambahan enzim selulase dan enzim fitase, pencampuran dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Pencampuran sumber protein (MBM dan bungkil kedelai) ditambah BBJP yang tanpa diolah (R1) dan difermentasi menggunakan Rhizopus oligosporus (R2, R3 dan R4). Selanjutnya dilakukan pencampuran sumber energi (minyak kelapa, dedak halus dan jagung kuning). Setelah masing-masing sumber tercampur kemudian menggabungkan bahan baku yaitu sumber mineral ditambahkan dengan sumber protein, dan yang terakhir penambahan sumber energi, kemudian selanjutnya pencampuran menggunakan mixer horizontal dengan waktu pencampuran sekitar 20 menit untuk setiap ransum yang dibuat.

Pemeliharaan

Pemeliharaan sebanyak 270 ekor ayam Kampung umur satu hari (DOC) dilakukan selama 10 minggu. Ransum kontrol diberikan pada umur 0-3 minggu untuk semua ayam penelitian, sementara ransum perlakuan diberikan pada ayam umur 4-10 minggu. Pemberian pakan dan penggantian air minum diberikan sebanyak tiga kali dalam sehari yakni pada pukul 07.30 WIB, 12.00 WIB, dan pukul 16.00 WIB. Penerangan menggunakkan lampu pijar 40 watt dan termometer digunakan untuk mengukur suhu di dalam kandang.

Pengambilan sampel secara acak sebanyak 60 ekor ayam Kampung (2 ekor dari setiap ulangan perlakuan dilakukan pada akhir penelitian). Sebelum penyembelihan, ayam dipuasakan selama 6-12 jam, kemudian ditimbang sebagai bobot potong. Ayam disembelih sampai benar-benar mati dan ditunggu hingga darah telah habis keluar. Pencabutan bulu dilakukan dengan mencelupkan ayam ke dalam air panas dengan suhu ± 80 °C selama 30 detik, dan dilanjutkan dengan pencabutan bulu.

Pengukuran Peubah

Ayam yang telah dibersihkan kemudian dijadikan karkas dengan cara memisahkan jeroan, kaki, kepala, dan leher dari bagian badan lain. Karkas ditimbang untuk mengetahui bobot dan persentase berat karkas. Karkas kemudian dipotong berdasarkan peubah yaitu dada, sayap, punggung, paha atas, dan paha bawah sehingga diketahui bobot dan persentasenya.

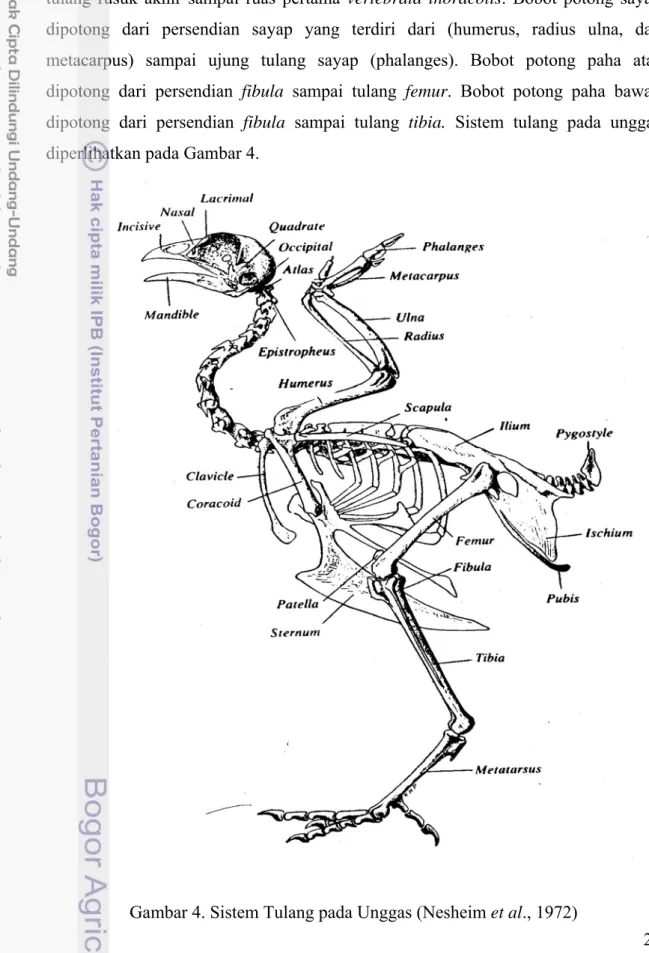

Bobot potong dada dipotong pada persendian rusuk sampai pertautan coracoid dan clavicle dengan tulang leher. Bobot potong punggung dipotong mulai tulang rusuk akhir sampai ruas pertama vertebrata thoracolis. Bobot potong sayap dipotong dari persendian sayap yang terdiri dari (humerus, radius ulna, dan metacarpus) sampai ujung tulang sayap (phalanges). Bobot potong paha atas dipotong dari persendian fibula sampai tulang femur. Bobot potong paha bawah dipotong dari persendian fibula sampai tulang tibia. Sistem tulang pada unggas diperlihatkan pada Gambar 4.

23

HASIL DAN PEMBAHASAN

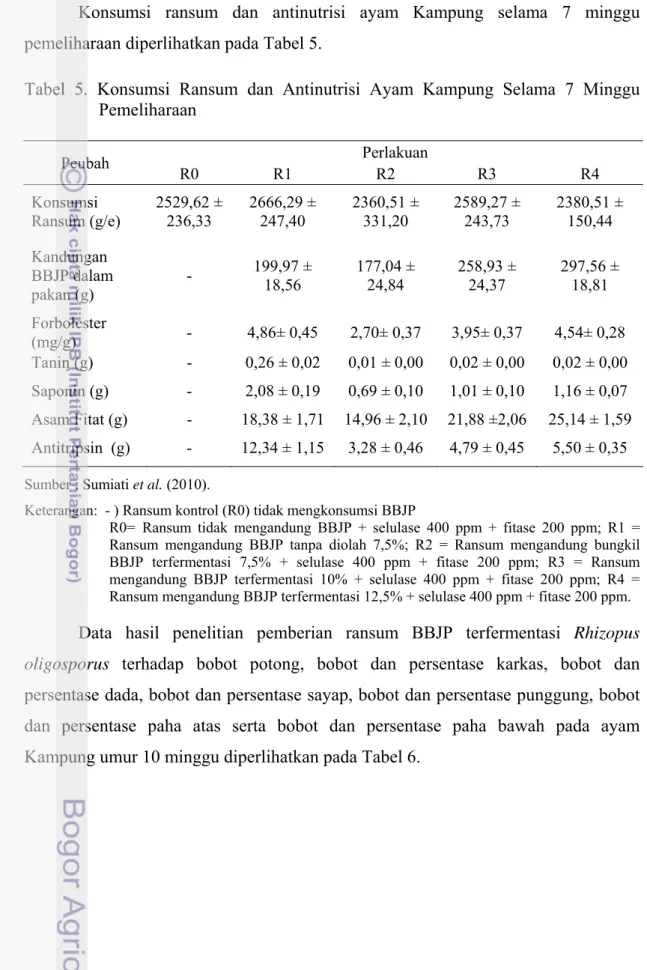

Konsumsi ransum dan antinutrisi ayam Kampung selama 7 minggu pemeliharaan diperlihatkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Konsumsi Ransum dan Antinutrisi Ayam Kampung Selama 7 Minggu Pemeliharaan

Sumber : Sumiati et al. (2010).

Keterangan: - ) Ransum kontrol (R0) tidak mengkonsumsi BBJP

R0= Ransum tidak mengandung BBJP + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm; R1 = Ransum mengandung BBJP tanpa diolah 7,5%; R2 = Ransum mengandung bungkil BBJP terfermentasi 7,5% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm; R3 = Ransum mengandung BBJP terfermentasi 10% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm; R4 = Ransum mengandung BBJP terfermentasi 12,5% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm. Data hasil penelitian pemberian ransum BBJP terfermentasi Rhizopus oligosporus terhadap bobot potong, bobot dan persentase karkas, bobot dan persentase dada, bobot dan persentase sayap, bobot dan persentase punggung, bobot dan persentase paha atas serta bobot dan persentase paha bawah pada ayam Kampung umur 10 minggu diperlihatkan pada Tabel 6.

Peubah Perlakuan R0 R1 R2 R3 R4 Konsumsi Ransum (g/e) 2529,62 ± 236,33 2666,29 ± 247,40 2360,51 ± 331,20 2589,27 ± 243,73 2380,51 ± 150,44 Kandungan BBJP dalam pakan (g) - 199,97 ± 18,56 177,04 ± 24,84 258,93 ± 24,37 297,56 ± 18,81 Forbolester (mg/g) - 4,86± 0,45 2,70± 0,37 3,95± 0,37 4,54± 0,28 Tanin (g) - 0,26 ± 0,02 0,01 ± 0,00 0,02 ± 0,00 0,02 ± 0,00 Saponin (g) - 2,08 ± 0,19 0,69 ± 0,10 1,01 ± 0,10 1,16 ± 0,07 Asam Fitat (g) - 18,38 ± 1,71 14,96 ± 2,10 21,88 ±2,06 25,14 ± 1,59 Antitripsin (g) - 12,34 ± 1,15 3,28 ± 0,46 4,79 ± 0,45 5,50 ± 0,35

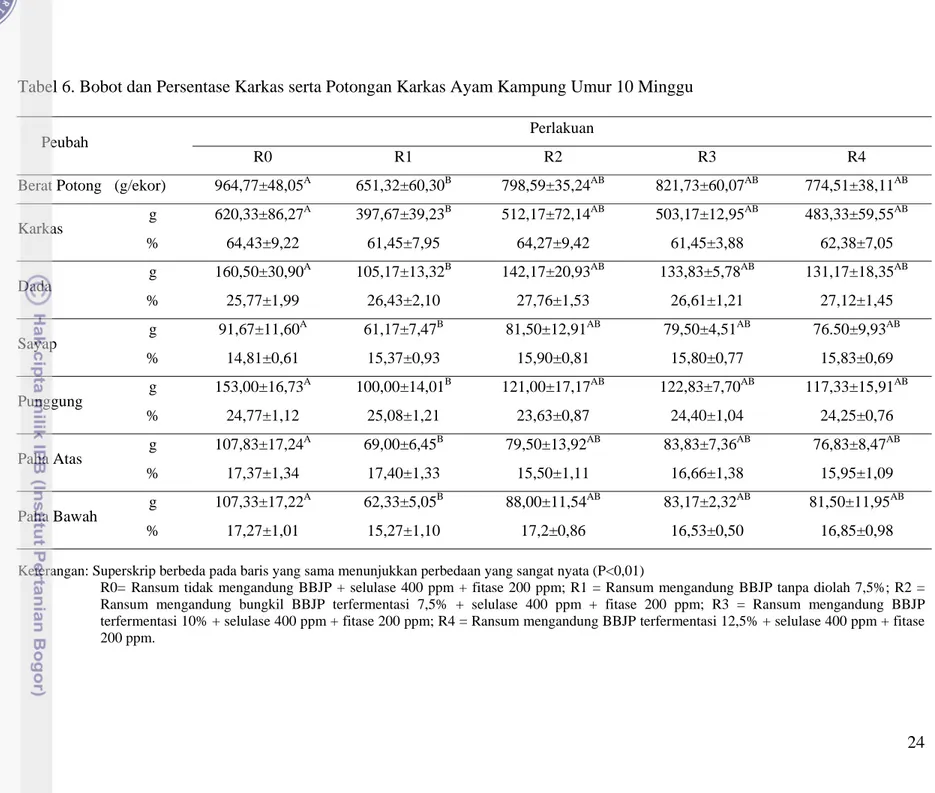

Tabel 6. Bobot dan Persentase Karkas serta Potongan Karkas Ayam Kampung Umur 10 Minggu

Peubah Perlakuan

R0 R1 R2 R3 R4

Berat Potong (g/ekor) 964,77±48,05A 651,32±60,30B 798,59±35,24AB 821,73±60,07AB 774,51±38,11AB Karkas g 620,33±86,27 A 397,67±39,23B 512,17±72,14AB 503,17±12,95AB 483,33±59,55AB % 64,43±9,22 61,45±7,95 64,27±9,42 61,45±3,88 62,38±7,05 Dada g 160,50±30,90 A 105,17±13,32B 142,17±20,93AB 133,83±5,78AB 131,17±18,35AB % 25,77±1,99 26,43±2,10 27,76±1,53 26,61±1,21 27,12±1,45 Sayap g 91,67±11,60 A 61,17±7,47B 81,50±12,91AB 79,50±4,51AB 76.50±9,93AB % 14,81±0,61 15,37±0,93 15,90±0,81 15,80±0,77 15,83±0,69 Punggung g 153,00±16,73 A 100,00±14,01B 121,00±17,17AB 122,83±7,70AB 117,33±15,91AB % 24,77±1,12 25,08±1,21 23,63±0,87 24,40±1,04 24,25±0,76 Paha Atas g 107,83±17,24A 69,00±6,45B 79,50±13,92AB 83,83±7,36AB 76,83±8,47AB % 17,37±1,34 17,40±1,33 15,50±1,11 16,66±1,38 15,95±1,09 Paha Bawah g 107,33±17,22 A 62,33±5,05B 88,00±11,54AB 83,17±2,32AB 81,50±11,95AB % 17,27±1,01 15,27±1,10 17,2±0,86 16,53±0,50 16,85±0,98

Keterangan: Superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01)

R0= Ransum tidak mengandung BBJP + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm; R1 = Ransum mengandung BBJP tanpa diolah 7,5%; R2 = Ransum mengandung bungkil BBJP terfermentasi 7,5% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm; R3 = Ransum mengandung BBJP terfermentasi 10% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm; R4 = Ransum mengandung BBJP terfermentasi 12,5% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm.

25 Bobot Potong

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% (R1) sangat nyata (P<0,01) menghasilkan bobot potong ayam Kampung umur 10 minggu lebih rendah jika dibandingkan dengan kontrol (R0). Rataan bobot potong ayam Kampung yang diberikan ransum kontrol (R0) dan BBJP baik yang tanpa diolah (R1) maupun yang difermentasi (R2, R3, dan R4) adalah 651,32-964,77 g. Bobot potong yang tertinggi diperoleh pada perlakuan R0 (kontrol) yaitu 964,77 g, sedangkan yang terendah pada perlakuan R1 yaitu 651,32 g. Rendahnya bobot potong pada perlakuan R1 disebabkan oleh tingginya konsumsi forbolester, tanin, saponin, dan antitripsin pada ayam penelitian. Tingginya konsumsi zat-zat antinutrisi tersebut karena pada perlakuan R1 mengandung BBJP yang tidak diolah. Rendahnya bobot potong pada perlakuan R1 diduga masih terdapatnya racun pada BBJP yaitu curcin dan forbolester yang dapat menghambat sintesis protein di dalam reticulocyte (Lin et al., 2003). Penyebab lain adalah pendarahan pada pembuluh darah usus akibat adanya akumulasi racun curcin dan forbolester yang semakin tinggi sejalan dengan peningkatan konsumsi ransum. Racun tersebut memodifikasi sel-sel usus sehingga sel-sel usus menjadi rusak. Hal ini menyebabkan fungsi usus sebagai organ penyerapan menurun (Sumiati et al., 2011).

Bobot potong pada perlakuan BBJP difermentasi 7,5%, 10% dan 12,5% (R2, R3, dan R4) hampir menyamai ransum kontrol (R0), hal ini disebabkan dari kerja enzim fitase yang dapat menurunkan asam fitat didalam BBJP dan enzim selulase yang dapat merombak serat kasar dalam pakan. Peningkatan bobot potong pada perlakuan R2, R3, dan R4 dibandingkan dengan perlakuan R1 disebabkan karena pada ayam penelitian yang mengkonsumsi ransum dengan penambahan enzim fitase dan enzim selulase dapat mencerna nutrisi yang terkandung didalam BBJP dengan baik sehingga dapat meningkatkan bobot potong.

Hasil penelitian Sumiati et al. (2010) menunjukkan pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% berpengaruh sangat nyata menurunkan pertumbuhan dan performa ayam Kampung sehingga pemberian BBJP tanpa fermentasi tidak disarankan. Bobot akhir ayam Kampung umur 10 minggu yang diberi ransum BBJP terfermentasi Rhizopus oryzae dan penambahan enzim selulase dan fitase adalah 858,33-955,08 g (Sumiati et al., 2010). Bobot hidup ayam broiler umur 5 minggu yang diberi ransum BBJP

terfermentasi Rhizopus oligosporus sebanyak 0, 3, 6, dan 9 % adalah 1555, 1117, 573, dan 297 g (Istichomah, 2007). Hasil penelitian Dadan (2004) melaporkan rataan bobot hidup (bobot potong) ayam Kampung umur 9 minggu dengan pemberian ransum bungkil inti sawit dan campuran enzim (fitase, amilase, protease, dan lipase) adalah 865 g/ekor.

Bobot dan Persentase Karkas

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% (R1) sangat nyata (P<0,01) menghasilkan bobot karkas ayam Kampung umur 10 minggu lebih rendah jika dibandingkan dengan kontrol (R0). Rataan bobot karkas ayam Kampung yang diberikan ransum kontrol dan BBJP baik yang tanpa diolah maupun yang difermentasi (R2, R3, dan R4) adalah 397,67-620,33 g. Bobot karkas yang tertinggi diperoleh pada perlakuan R0 (kontrol) yaitu 620,33 g, sedangkan yang terendah pada perlakuan R1 yaitu 397,67 g. Konsumsi ransum perlakuan dari umur 4-10 minggu adalah 48,17-54,41 g/ekor/hari, konsumsi ransum tertinggi didapat pada perlakuan R1, sedangakan konsumsi ransum yang terendah didapat pada perlakuan R2. Konsumsi protein ayam Kampung selama pemeliharaan adalah 18,49-21,42%, konsumsi protein yang tertinggi didapat pada perlakuan R1 sedangkan yang terendah didapat pada perlakuan R4. Rendahnya bobot karkas diduga masih terdapatnya racun curcin dan forbolester didalam ransum yang dapat menurunkan bobot karkas ayam Kampung. Forbolester bertanggung jawab terhadap iritasi kulit dan pemacu tumor dengan cara menstimulasi protein kinase C yang terlibat dalam transduksi sinyal dan proses perkembangan dari sebagian besar sel-sel dan jaringan, sehingga menyebabkan berbagai pengaruh biologis pada berbagai organisme (Sumiati et al., 2011). Pada dasarnya, jika bobot potong rendah maka bobot karkas yang dihasilkan juga rendah. Akan tetapi secara statistik pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% dan BBJP difermentasi Rhizopus oligosporus sampai level 12,5% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm BBJP tidak mempengaruhi persentase karkas ayam Kampung umur 10 minggu.

Bobot dan persentase karkas pada perlakuan BBJP difermentasi 7,5%, 10% dan 12,5% (R2, R3, dan R4) hampir menyamai ransum kontrol (R0), hal ini

27 disebabkan dari kerja enzim fitase yang dapat menurunkan asam fitat didalam BBJP dan enzim selulase yang dapat merombak serat kasar dalam pakan.

Hasil penelitian Sumiati et al. (2010) menunjukkan pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% berpengaruh sangat nyata menurunkan pertumbuhan dan performa ayam Kampung sehingga pemberian BBJP tanpa fermentasi tidak disarankan. Persentase karkas ayam broiler umur 5 minggu yang diberi ransum BBJP terfermentasi Rhizopus oligosporus sebanyak 0, 3, 6, dan 9 % adalah 64,69, 60,24, 59,27, dan 51,37 % (Istichomah, 2007). Hasil penelitian Dadan (2004) menunjukkan persentase karkas ayam Kampung umur 9 minggu dengan pemberian ransum bungkil inti sawit dan campuran enzim (fitase, amilase, protease, dan lipase) berkisara antara 58,05-59,67%.

Bobot dan Persentase Dada

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% (R1) sangat nyata (P<0,01) menghasilkan bobot dada ayam Kampung umur 10 minggu lebih rendah jika dibandingkan dengan kontrol (R0). Rataan bobot dada ayam Kampung yang diberikan ransum kontrol dan BBJP baik tanpa diolah maupun yang difermentasi (R2, R3, dan R4) adalah 105,17-160,50 g. Bobot dada yang tertinggi diperoleh pada perlakuan R0 (kontrol) yaitu 160,50 g, sedangkan yang terendah pada perlakuan R1 yaitu 105,17g. Hal ini diduga ayam penelitian yang mengkonsumsi BBJP tanpa pengolahan tidak bisa mendegradasi racun (curcin dan forbolester) yang berada di dalam tubuh ayam penelitian sehingga bobot dada yang dihasilkan rendah. Pada dasarnya, jika bobot karkas yang dihasilkan rendah maka bobot dada yang dihasilkan juga rendah. Akan tetapi secara statistik pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% dan BBJP difermentasi Rhizopus oligosporus sampai level 12,5% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm tidak mempengaruhi persentase dada ayam Kampung umur 10 minggu.

Bobot dan persentase dada pada perlakuan BBJP difermentasi 7,5%, 10% dan 12,5% (R2, R3, dan R4) hampir menyamai ransum kontrol (R0), hal ini disebabkan dari kerja enzim fitase yang dapat menurunkan asam fitat didalam BBJP dan enzim selulase yang dapat merombak serat kasar dalam pakan.

Hasil penelitian Muryanto et al. (2002) menunjukkan persentase dada ayam Kampung umur 12 minggu dengan pemberian pakan komersil adalah sebesar

21,20%. Persentase dada ayam Kampung umur 9 minggu dengan pemberian ransum bungkil inti sawit dan campuran enzim (fitase, amilase, protease, dan lipase) sebesar 25,57-26,34% (Dadan, 2004).

Bobot dan Persentase Sayap

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% (R1) sangat nyata (P<0,01) menghasilkan bobot sayap ayam Kampung umur 10 minggu lebih rendah jika dibandingkan dengan kontrol (R0). Rataan bobot sayap ayam Kampung yang diberikan ransum kontrol dan BBJP baik yang tanpa diolah maupun yang difermentasi (R2, R3, dan R4) adalah 61,17-91,67 g. Bobot sayap yang tertinggi diperoleh pada perlakuan R0 (kontrol) yaitu 91,67 g, sedangkan yang terendah pada perlakuan R1 yaitu 61,17 g. Hal ini diduga karena adanya aktifitas racun BBJP (curcin dan forbolester) yang mengganggu penyerapan zat-zat nutrisi pada saluran pencernaan sehingga menurunkan bobot sayap yang rendah pada perlakuan R1. Akan tetapi secara statistik pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% dan BBJP difermentasi Rhizopus oligosporus sampai level 12,5% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm tidak mempengaruhi persentase sayap ayam Kampung umur 10 minggu.

Bobot dan persentase sayap pada perlakuan BBJP difermentasi 7,5%, 10% dan 12,5% (R2, R3, dan R4) hampir menyamai ransum kontrol (R0), hal ini disebabkan dari kerja enzim fitase yang dapat menurunkan asam fitat didalam BBJP dan enzim selulase yang dapat merombak serat kasar dalam pakan.

Hasil penelitian Barhiman (1976) menunjukkan persentase sayap ayam Kampung umur 12 minggu dengan pemberian ransum komersil adalah sebesar 11,95%. Persentase sayap ayam Kampung umur 9 minggu dengan pemberian ransum bungkil inti sawit dan campuran enzim (fitase, amilase, protease, dan lipase) berkisar antara 14,12-14,17% (Dadan, 2004).

Bobot dan Persentase Punggung

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% (R1) sangat nyata (P<0,01) menghasilkan bobot punggung ayam Kampung umur 10 minggu lebih rendah jika dibandingkan dengan kontrol (R0). Rataan bobot punggung ayam Kampung yang diberikan ransum kontrol dan BBJP baik yang tanpa diolah

29 maupun yang difermentasi (R2, R3, dan R4) adalah 100-153 g. Bobot punggung yang tertinggi diperoleh pada perlakuan R0 (kontrol) yaitu 153 g, sedangkan yang terendah pada perlakuan R1 yaitu 100 g. Hal ini disebabkan karena konsumsi forbolester yang tinggi pada perlakuan R1 sehingga dapat menurunkan bobot punggung ayam Kampung. Akan tetapi secara statistik pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% dan BBJP difermentasi Rhizopus oligosporus sampai level 12,5% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm tidak mempengaruhi persentase punggung ayam Kampung umur 10 minggu.

Bobot dan persentase punggung pada perlakuan BBJP difermentasi 7,5%, 10% dan 12,5% (R2, R3, dan R4) hampir menyamai ransum kontrol (R0), hal ini disebabkan dari kerja enzim fitase yang dapat menurunkan asam fitat didalam BBJP dan enzim selulase yang dapat merombak serat kasar dalam pakan.

Hasil penelitian Barhiman (1976) menunjukkan persentase sayap ayam Kampung umur 12 minggu dengan pemberian ransum komersil adalah sebesar 21,19%. Persentase punggung ayam Kampung umur 9 minggu dengan pemberian ransum bungkil inti sawit dan campuran enzim (fitase, amilase, protease, dan lipase) sebesar 27,30-27,45% (Dadan, 2004).

Bobot dan Persentase Paha Atas

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% (R1) sangat nyata (P<0,01) menghasilkan bobot paha atas ayam Kampung umur 10 minggu lebih rendah jika dibandingkan dengan kontrol (R0). Rataan bobot paha atas ayam Kampung yang diberikan ransum kontrol dan BBJP baik tanpa diolah maupun yang difermentasi (R2, R3, dan R4) adalah 69-107,83 g. Bobot paha atas yang tertinggi diperoleh pada perlakuan R0 (kontrol) yaitu 107,83 g, sedangkan yang terendah pada perlakuan R1 yaitu 69 g. Hal ini diduga dari kerja racun BBJP yang menyebabkan bobot potong rendah dan mengakibatkan bobot paha atas yang dihasilkan rendah. Akan tetapi secara statistik pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% dan BBJP difermentasi Rhizopus oligosporus sampai level 12,5% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm tidak mempengaruhi persentase paha atas ayam Kampung umur 10 minggu.

Bobot dan persentase paha atas pada perlakuan BBJP difermentasi 7,5%, 10% dan 12,5% (R2, R3, dan R4) hampir menyamai ransum kontrol (R0), hal ini

disebabkan dari kerja enzim fitase yang dapat menurunkan asam fitat didalam BBJP dan enzim selulase yang dapat merombak serat kasar dalam pakan.

Hasil penelitian Muryanto et al. (2002) menunjukkan persentase paha atas ayam Kampung umur 12 minggu dengan pemberian ransum komersil sebesar 19,00%. Persentase paha atas ayam broiler umur 6 minggu dengan pemberian ransum komersil dan phytogenik sebesar 18,62-19,79% (Mutaqin, 2002).

Bobot dan Persentase Paha Bawah

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% (R1) sangat nyata (P<0,01) menghasilkan bobot paha bawah ayam Kampung umur 10 minggu lebih rendah jika dibandingkan dengan kontrol (R0). Rataan bobot paha bawah ayam Kampung yang diberikan ransum kontrol dan BBJP baik yang tanpa diolah maupun yang difermentasi (R2, R3, dan R4) adalah 62,33-107,33 g. Bobot paha bawah yang tertinggi diperoleh pada perlakuan R0 (kontrol) yaitu 107,33 g, sedangkan yang terendah pada perlakuan R1 yaitu 62,33 g. Hal ini diduga rendahnya bobot potong yang disebabkan dari kurangnya asupan nutrisi karena racun BBJP yang dapat mengakibatkan penyerapan nutrisi terganggu, akibatnya bobot paha bawah yang dihasilkan rendah. Akan tetapi secara statistik pemberian BBJP tanpa diolah 7,5% dan BBJP difermentasi Rhizopus oligosporus sampai level 12,5% + selulase 400 ppm + fitase 200 ppm tidak mempengaruhi persentase paha bawah ayam Kampung umur 10 minggu. Pada dasarnya, jika bobot karkas rendah maka bobot paha bawah yang dihasilkan juga rendah.

Bobot dan persentase paha bawah pada perlakuan BBJP difermentasi 7,5%, 10% dan 12,5% (R2, R3, dan R4) hampir menyamai ransum kontrol (R0), hal ini disebabkan dari kerja enzim fitase yang dapat menurunkan asam fitat didalam BBJP dan enzim selulase yang dapat merombak serat kasar dalam pakan.

Hasil penelitian Muryanto et al. (2002) menunjukkan persentase paha atas ayam Kampung umur 12 minggu dengan pemberian ransum komersil sebesar 18,00%. Persentase paha bawah ayam broiler umur 6 minggu dengan pemberian ransum komersil dan phytogenik sebesar 16,84-17,13% (Mutaqin, 2002).

31 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penggunaan BBJP (Jatropha curcas L) tanpa diolah 7,5% menurunkan bobot karkas dan kualitas karkas ayam Kampung. Penggunaan BBJP yang difermentasi Rhizopus oligosporus sampai level 12,5% ditambah dengan enzim fitase dan enzim selulase dapat digunakan sebagai substitusi bungkil kedelai.

Saran

Penggunaan BBJP tanpa diolah tidak disarankan karena dapat menurunkan bobot hidup ayam Kampung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “ Karkas dan Potongan Karkas Ayam Kampung Umur 10 Minggu yang Diberi Ransum Mengandung Bungkil Biji Jarak Pagar (Jatropha Curcas L) Terfermentasi Rhizopus Oligosporus”.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rudi Afnan, S.Pt., M,Sc. Agr. selaku pembimbing utama dan Dr. Ir. Sumiati, M.Sc. selaku pembimbing anggota atas segala perhatian, bimbingan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan skripsi sehingga dapat selesai dengan maksimal. Ucapan terima kasih kepada Dr. Ir. Rukmiasih, MS dan Ir. Widya Hermana, M,Sc selaku penguji sidang, atas segala saran dan masukannya. Ucapan terima kasih kepada Muhamad Baihaqi, S.Pt., M,Sc selaku penguji seminar. Ucapan terima kasih kepada Ir. Salundik, M,Si sebagai pembimbing akademik yang senantiasa memberi saran dan motivasi kepada penulis.

Sembah sujud kepada Ayahanda Drs. H. Bachtiar Darpan dan Ibunda Hj. Zainab S.Pd. yang telah berkorban tenaga, biaya dan perhatian tulus dan ikhlas tanpa bisa dinilai, kepada saudara saya Ferriza Ivandiar S.T. Misrina Mutia S.Kep. Arman Munandar S.Ti. dan Muzakirsyah S.Pd yang tak henti-hentinya memberikan masukan dan dukungan supaya dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada keluarga besar Bapak Adjun Djunaedi S.Pd. yang banyak memberikan bantuan dan dukungan. Terima kasih kepada istri Riska Damayanti dan anak tercinta Keisha Nabilah Arindra yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan kasih sayang. Terima kasih kepada orang yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan : Bu Yenni, Bu Lanjar dan teman-teman penelitian lain. Terima kasih kepada teman-teman : Benny Yedri, Danang Priambodo, Fetty Mirfat, Fitri Eka Puji Lestari, Ika Saraswati, Suci Agustina. Anak Kontrakan : Agus Tri Nugroho, Tantan Ridwan, Ridwansyah, Rusman, Yudhi Krismanto dan kepada teman-teman kuliah (TNK 42 dan Alih Jenis Peternakan), terima kasih telah menjadi teman yang selalu memberi dukungan, bantuan, kerjasama dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

33 DAFTAR PUSTAKA

Adam, S. E. I. 1974. Toxic effect of Jatropha curcas in mice. Toxicology, 2 (1) : 67- 76.

Aderibigbe, A.O., C.O.L.E. Johanson, H.P.S. Makkar, & K. Becker, 1997. Chemical composition and effect of heat on organic matter and nitrogen degradability and some antinutrional components of jatropha meal. Anim. Feed Sci. Technol. 67: 223-243.

Amri, M. 1998. Peningkatan daun talas (Colocasia sp) melalui fermentasi sebagai pakan ikan. Jurnal Perikanan I:20-26. Universitas Bung Hatta.

Aregheore, E. M., K. Becker, & H. P. S. Makkar. 1998. Assesment of lectin activity in a toxic and a non-toxic variety of Jatropha curcas using latex agglutination and haemagglutination methods and inactivation of lectin by heat treatment. J. Food Agriculture Science.

Arief, A. D. 2000. Evaluasi ransum yang menggunakan kombinasi pollard dan duckweed terhadap persentase berat karkas, bulu, organ dalam, abdominal, panjang usus, dan sekum ayam Kampung. Skripsi. Jurusan Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Asaoka, Y., S. Nakamura, K. Yoshida, & Y. Nishizuka. 1992. Protein kinase C, calcium and phospholipid degradation. Trends in Biochem. Sci.: 17:414 417. Bahij, A. 1991. Tumbuh kembang potongan karkas komersial ayam broiler akibat

penurunan tingkat protein ransum pada minggu ketiga-keempat. Karya Ilmiah. Fakultas Peternakan, Insitut Pertanian Bogor, Bogor.

Bakrie, B., D. Andayani, M. Yanis, & D. Zainuddin. 2003. Pengaruh penambahan jamu ke dalam air minum terhadap preferensi konsumen dan mutu karkas ayam buras. hlm. 490495. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner “Iptek untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Agribisnis Peternakan yang Berdaya Saing”. Bogor, 2930 September 2003. Pusat Pene-litian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.

Barhiman, S. 1976. Kualitas karkas ayam Kampung dan persilangan ayam Kampung dengan RIR. Karya Ilmiah. Fakultas Peternakan, Insitut Pertanian Bogor, Bogor.

Becker, K. & H. P. S Makkar. 1998. Toxic effects of forbolester in carp (Cypinus carpio L), Vet. Human Toxicol. 40, 82-86.

Biotechcitylucknow. 2007. Jatropha curcas. http://www. Biotechcityluckynow. [25 Juli 2008].

Brodjonegoro,T.P., I.K. Rekksowardjojo, Tatang, dan H.Soerawidjaja. 2005. Jarak Pagar, Sang Primadona. Departemen Teknik Kimia, Laboratorium Termofluida dan Sistem Utilitas, Kelompok Riset Biodesel ITB. http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/1005/13/cakrawala/utama02.htm. (22 Juni 2007).

Buhler, M., J. Limper, A. Miller, G. Schward, O. Simon, M. Sommer, & W. Spring. 1998. Enzymes in Animal Nutrition. AWT, Born.