PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM

INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PEMETAAN LAHAN

KRITIS DAS CILIWUNG HULU BOGOR

RIZKY NUGRAHA

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2008

PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM

INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PEMETAAN LAHAN

KRITIS DAS CILIWUNG HULU BOGOR

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

Pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

RIZKY NUGRAHA

E14104055

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

RINGKASAN

RIZKY NUGRAHA. E14104055. Pemanfaatan Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis Dalam Pemetaan Lahan Kritis Das Ciliwung Hulu Bogor. Dibimbing oleh : Dra. Nining Puspaningsih M.Si dan Dipo Yudhatama ST. M.Si.

Dalam beberapa dekade belakangan penutupan lahan DAS Ciliwung bagian hulu telah banyak mengalami perubahan. Areal pemukiman yang ada dari tahun ketahun semakin meningkat baik dalam jumlah maupun jenisnya yang lebih mengarah pada kawasan wisata. Tingkat pertambahan penduduk yang begitu pesat dengan luas DAS relatif tetap (tidak mengalami perubahan) mengakibatkan semakin meningkatnya konversi lahan yang pada umumnya kurang memperhatikan faktor konservasi tanah dan air dalam pengelolaannya. Hal ini menimbulkan masalah besar dalam kehidupan seperti terjadinya lahan kritis, penurunan tingkat kesuburan tanah, berkurangnya ketersediaan sumber air pada musim kemarau serta mengakibatkan banjir pada musim hujan. Pemetaaan lahan kritis pada DAS Ciliwung Hulu diperlukan untuk memberikan tingkat pengelolaan yang tepat sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada. Dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis bisa didapatkan informasi spasial yang diinginkan untuk pemetaan lahan kritis.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan penutupan lahan di DAS Ciliwung Hulu dengan Citra SPOT 4 tahun 2008 dan Citra Quickbird tahun 2006 dan melakukan pemetaan penyebaran lahan kritis di DAS Ciliwung Hulu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menentukan tindakan yang tepat dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2008 sampai dengan bulan September tahun 2008. Pengolahan data dilakukan di LAPAN Bagian Penyediaan Data dan di Laboratorium Remote Sensing Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Data yang digunakan adalah Citra Satelit SPOT 4 Multispektral tahun 2008, Citra Satelit Quickbird tahun 2006, dan Data Spasial berupa Batas Administrasi DAS Ciliwung Hulu, Peta Topografi DAS Ciliwung Hulu, Peta Erosi DAS Ciliwung Hulu, Peta Solum Tanah DAS Ciliwung Hulu, Peta Pengelolaan Lahan DAS Ciliwung Hulu, dan Peta arahan fungsi kawasan. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan seperangkat komputer yang dilengkapi perangkat lunak ArcView GIS 3.3, ER Mapper 7.0, Microsoft Office (Microsoft word, Microsoft excel). Alat yang digunakan untuk pengambilan data lapangan yaitu GPS, kamera digital, dan alat tulis. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 2 kegiatan yaitu analisis citra satelit dan analisis data spasial. Analisis citra satelit meliputi pra pengolahan citra satelit, interpretasi citra, pemeriksaan lapangan (Ground Check), klasifikasi, analisis penilaian akurasi dan analisis data spasial yang dijadikan parameter dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 10 kelas penutupan lahan yaitu hutan, semak belukar, kebun campuran, tegalan/ladang, sawah, pemukiman, perkebunan teh, padang rumput, sungai dan jalan. Persentase penutupan lahan yang paling besar adalah Hutan sebesar 36,96 % (5503,02 ha). Berdasarkan hasil rata-rata keterpisahan menunjukkan nilai dalam kategori baik (1900 - 1999)

sebesar 1983, 37. Nilai tersebut berarti bahwa pengkelasan pada klasifikasi dapat dibedakan dengan baik antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Terdapat 37 pasang kelas yang dikategorikan sangat baik (excellent), 26 pasang kelas yang dikategorikan baik (good) dan 2 pasang yang dikategorikan cukup (fair). Berdasarkan hasil dari uji akurasi didapatkan Overall accuracy sebasar 94, 55% yang berarti kelas penutupan lahan yang dibuat dapat digunakan karena hasilnya lebih ≥ 85 %. Analisis tingkat kekritisan lahan dilakukan pada 3 kawasan yaitu kawasan hutan lindung, kawasan budidaya pertanian dan kawasan lindung diluar kawasan hutan. Luasan kelas kekritisan lahan pada kawasan hutan lindung secara berturut-turut adalah potensial kritis sebesar 3787,73 ha (31,33%), tidak kritis sebesar 1169,04 ha (9,67 %), agak kritis sebesar 443,15 ha (3,67 %), kritis 18,61 ha (0,15 %) dan sangat kritis 1,21 ha (0.01 %). Luas kekritisan lahan pada kawasan budidaya pertanian adalah kritis sebesar 3783,89 ha (31,30%), potensial kritis sebesar 1522,37 ha (12,59%), agak kritis sebesar 879,11 ha (7,27%), sangat kritis 126,94 ha (1,05%) dan tidak kritis 96,68 ha (0,80 %). Luas kekritisan lahan pada kawasan lindung non hutan (sempadan) adalah kritis 211,29 ha (1,75 %), sangat kritis 27,97 ha (0,23%), potensial kritis 11, 81 ha (0,10%), dan agak kritis 8,76 ha (0,07%).

SUMMARY

RIZKY NUGRAHA. E14104055. Use of Remote Sensing and GIS for Critical Land Mapping in Upper Course Ciliwung Bogor Watershed. Under the supervisions of: Dra. Nining Puspaningsih M.Si and Dipo Yudhatama ST. M.Si.

During the last decade, land in upper course of Ciliwung Bogor Watershed has experienced many conversions. There is an annual increase in number and types of land conversion to tourism oriented settlements. Unfortunately, water and soil conservations efforts were not taken under consideration. Thus, problems occurred such as critical land, decrease soil fertility, lack of water resources in dry season and flooding. Critical land mapping is necessary to determine the right efforts in the management of upper course of Ciliwung Bogor Watershed until not disturb ecosystem balanced. In order to perform critical land mapping, remote sensing and Geographic Information System can be used for spatial information.

The first objective of research was to conduct land cover mapping using SPOT 4 Image acquired in 2008 combined with Quickbird Image acquired in 2006 and the second objective was to determine critical land distributing map in upper course of Ciliwung Bogor Watershed. The results of this research can be use to determine the right efforts in the management of upper course of Ciliwung Bogor Watershed.

This research was conducted from July to September 2008. Data processing was carried out at Data Supplying Division of LAPAN and Remote sensing Laboratory of Forest Management Department, Faculty of Forestry Bogor Agricultural University. Some of the necessary data to use include 2008 satellite imaging SPOT 4 Multispectral, 2006 Quickbird satellite imaging, and other spatial data including upper course Ciliwung Bogor watershed administration border, topographic map, erosion map, soil layer map, land management map, and land purposive usage map. ArcView GIS 3.3, ER Mapper 7.0, Microsoft Office (Microsoft word and Microsoft excel) software were used for data analysis. GPS, digital camera, and writing tools were used for obtaining field data. This research comprised of 2 steps which includes satellite image analysis and spatial analysis. Satellite image analysis includes pre image processing, image interpretation, ground check, classification, accuracy analysis and spatial analysis to determine critical land mapping.

The results indicated 10 classes of land cover, which consisted of forest; The classes were forest, shrubs, mixed plant garden, unirrigated agricultural field, wet rice field, shelters, tea plantation, grassland, river and road. The biggest percentage of land cover was forest with 36.69 %. Separated mean value of each class was 1983.37 and categorized as fair. This number showed that class classification between each class can be well differentiated. There are 37 classes were classified as excellent, 26 class were classified as good and 2 classes were classified as fair.

Result of accuracy test showed that overall accuracy was 97.55%, suggesting that the land cover classification is suitable for this research. Critical land analysis was conducted for three areas; conservation forest, agriculture and non-forest conservation (riverside). Figure conservation forest area class showed that potential critical area was 3787.73 ha (31.33%), non critical area was 1169.04

ha (9.67 %), closely critical area was 443.15 ha (3.67 %), critical area was 18.61 ha (0.15 %), and extremely critical area was 1,21 ha (0.01 %). Agricultural cultivation area class shows that critical area was 3783.89 ha (31.30%), potential critical area was 1522.37 ha (12.59%), closely critical area was 879.11 ha (7.27%), extremely critical area was 96.68 ha (0.80 %), and critical area was 1169.04 ha (9.67 %). Non-forest conservation area (riverside) shows that critical area was 211.29 ha (1.75 %), extremely critical area was 27.97 ha (0.23%), potential critical area was 11.81 ha (0.10%), and closely critical area was 8.76 ha (0.07%).

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Dalam Pemetaan Lahan Kritis DAS Ciliwung Hulu Bogor adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada Perguruan Tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Oktober 2008

Rizky Nugraha NRP. E14104055

Judul Skripsi : Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Dalam Pemetaan Lahan Kritis DAS Ciliwung Hulu Bogor

Nama : Rizky Nugraha

NIM : E14104055

Departemen : Manajemen Hutan

Menyetujui : Komisi Pembimbing

Ketua, Anggota,

Dra. Nining Puspaningsih M.Si Dipo Yudhatama ST. MSi

NIP. 131918662 NIP. 300001904

Mengetahui : Dekan Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr NIP. 131578788

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala curahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Dalam Pemetaan Lahan Kritis DAS Ciliwung Hulu Bogor dibawah bimbingan Dra. Nining Puspaningsih M.Si dan Dipo Yudhatama ST. M.Si.

Bagi penulis penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai wahana bagi penulis untuk melatih keterampilan dan wawasan penulis dalam menyusun sebuah Karya Ilmiah. Kritik dan saran yang bersifat membangun bagi penyusun tulisan ini sangat diharapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi perencanaan dan pembangunan hutan di Indonesia.

Bogor, Oktober 2008 Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 26 Agustus 2006 sebagai anak terakhir dari lima bersaudara pasangan Bapak Sulaeman dan Ibu Siti Rochyani.

Pada tahun 2004 penulis lulus dari SMU Negeri 2 Tangerang dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) penulis diterima di program Strata 1 Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan.

Selama menuntut ilmu di IPB, penulis mengikuti kegiatan magang untuk penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi) di LAPAN dan praktek kerja lapang di KPH Sukabumi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten pada tahun 2008. Praktek Pengenalan Hutan pada tahun 2007 di Baturaden-Cilacap, Jawa Tengah dan Praktek Pengelolaan Hutan di Desa Getas, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Penulis juga aktif sebagai asisten mata kuliah Inventarisasi Sumber Daya Hutan dan mata kuliah Ilmu Ukur Hutan pada tahun 2007, dan mata kuliah Dendrologi pada tahun 2006. Selain itu juga penulis aktif di Forest Management Student Club tahun 2006 – 2007 dan UKM Uni Konservasi Fauna (UKF) tahun 2005 – 2006.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan IPB, penulis menyelesaikan skripsi berjudul “Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Dalam Pemetaan Lahan Kritis DAS Ciliwung Hulu Bogor” dibawah bimbingan Dra. Nining Puspaningsih M.Si dan Dipo Yudhatama ST. M.Si.

UNCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanyalah milik Allah SWT karena hanya dengan kasih sayang-Nya akhirnya skripsi berjudul “Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Dalam Pemetaan Lahan Kritis DAS Ciliwung Hulu Bogor” dapat diselesaikan.

Keberhasilan penulis dalam menyelaesaikan karya ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu. Pada kesempatan ini penulis ingin menguncapkan terimakasih kepada :

1. Ayah, Ibu dan kakak – kakak tercinta yang selalu menjadi inspirasi terbesar dan memberikan semua hal yang terbaik, kasih sayang, cinta dan ketulusan serta pengorbanan untuk menyekolahkan penulis sampai menyelaesaikan program sarjana ini,

2. Ibu Dra. Nining Puspaningsih M.Si yang telah banyak memberi nasihat, bimbingan, arahan, dan kepercayaan serta kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini,

3. Bapak Dipo Yudhatama ST. M.Si (LAPAN) yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalan proses penyusunan Skripsi,

4. Noviyanti Nugraheni yang selalu menjadi inspirasi dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan penulis,

5. Keluarga besar Lab. Remote Sensing yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat,

6. Rekan – rekan Manajemen Hutan : Amri, Eris, Hendro, Fatah, Nurlita, Ayu, Vivi, Nanik dan semua yang tidak disebutkan, terimakasih atas dukungan dan empati yang diberikan selama kuliah,

7. Keluarga Pondok Perjuangan : Bibi dan Mang Wata, Ata “dudul”, Cepi, Tri, Tommy yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta penerimaan terhadap kekurangan penulis,

8. BPDAS Citarum – Ciliwung atas diskusi dan bantuannya selama penyelesaian skipsi ini, dan

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsihnya yang tidak ternilai.

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan Penelitian ... 2

1.3 Manfaat Penelitian ... 2

BAB II METODE PENELITIAN 2.1 Waktu dan Tempat Penelitian ... 3

2.2 Alat dan Bahan Penelitian ... 3

2.3 Metode Penelitian ... 5

1. Pra Pengolahan Citra ... 7

2. Download Citra ... 8

3.Pemotongan Citra atau Cropping ... 8

4. Interpretasi Visual Citra Satelit ... 10

5. Pengambilan Data Lapangan (Ground check) ... 10

6. Klasifikasi Citra ... 10

7. Analisis Penilaian Akurasi ... 14

8. Analisis Data Spasial ... 15

BAB III KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 3.1 Letak dan Luas Geografis ... 19

3.2 Iklim ... 19

3.3 Tanah dan Geologi ... 19

3.4 Geomorfologi ... 20

3.5 Topografi dan Bentuk Wilayah ... 20

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Survey Lapangan ... 23

4.2 Pemetaan Penutuan Lahan ... 23

4.3 Analisis Data Spasial ... 29

1. Kondisi Penutupan Lahan ... 29

2. Kelas Kemiringan Lereng ... 31

3. Tingkat Bahaya Erosi ... 32

4. Pengelolaan Lahan ... 33

4.4 Analisis Lahan Kritis ... 36

KESIMPULAN A.Kesimpulan ... 41

B. Saran ... 41

DAFTAR PUSTAKA ... 42

DAFTAR TABEL

Nomor Hal

Tabel 1 Karakteristik SPOT 4 ... 4

Tabel 2 Karakteristik QUICKBIRD ... 5

Tabel 3 Kriteria tingkat keterpisahan ... 14

Tabel 4 Matriks kesalahan (confusion matrix) ... 15

Tabel 5 Pengkelasan penutupan lahan hasil pengolahan citra ... 16

Tabel 6 Pengkelasan kemiringan lereng ... 16

Tabel 7 Deskripsi tingkat bahaya erosi ... 17

Tabel 8 Kelas tingkat bahaya erosi ... 17

Tabel 9 Deskripsi dan skor tingkat pengelolaan ... 18

Tabel 10 Klasifikasi kekritisan lahan berdasarkan besaran nilai ... 18

Tabel 11 Kelas dan jumlah piksel training area ... 25

Tabel 12 Hasil separabilitas klasifikasi ... 27

Tabel 13 Matrik kontigensi hasil uji akurasi terhadap area contoh ... 28

Tabel 14 Jenis tutupan lahan DAS Ciliwung Hulu Bogor ... 26

Tabel 15 Kelas penutupan lahan DAS Ciliwung Hulu Bogor ... 30

Tabel 16 Pengkelasan kemiringan lereng ... 31

Tabel 17 Tingkat bahaya erosi DAS Ciliwung Hulu ... 32

Tabel 18 Pengelolaan lahan DAS Ciliwung Hulu Bogor ... 34

DAFTAR GAMBAR

Nomor Hal

Gambar 1 Lokasi penelitian ... 3

Gambar 2 Diagram alir penelitian ... 6

Gambar 3 Croping citra SPOT 4 multispektral DAS Ciliwung Hulu ... 9

Gambar 4 Croping citra QUICKBIRD multispektral DAS Ciliwung Hulu ... 9

Gambar 5 Peta penutupan lahan DAS Ciliwung Hulu Bogor ... 26

Gambar 6 Peta kelas kemiringan lereng DAS Ciliwung Hulu Bogor... 32

Gambar 7 Peta tingkat bahaya erosi DAS Ciliwung Hulu Bogor ... 33

Gambar 8 Peta pengelolaan lahan DAS Ciliwung Hulu Bogor ... 34

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Hal

Lampiran 1 Titik GCP ... 45 Lampiran 2 Gambar penutupan dan penggunaan lahan DAS Ciliwung Hulu ... 47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Sub DAS merupakan unit alam berupa kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis berupa punggung-punggung bukit yang menampung, menyimpan dan mengalirkan curah hujan yang jatuh diatasnya ke sungai utama (Sunarti 2008). Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki peran yang besar sebagai sistem perlindungan dan penyangga kehidupan, oleh karena itu keberadaannya perlu dikelola dengan baik sehingga peran tersebut dapat tetap berfungsi secara lestari.

Kondisi penutupan vegetasi dalam bentuk hutan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat menentukan perilaku hidrologinya. Hutan merupakan pengatur tata air dan tempat penyimpanan air tanah yang baik. Kerusakan hutan menyebabkan kekeringan pada musim kemarau hingga kebutuhan air bersih hampir tidak dapat terpenuhi. Banjir dan tanah longsor akan terjadi pada musim hujan akibat tidak adanya hutan yang dapat menahan air dan menyimpan air hingga menyebabkan terjadinya aliran permukaan dalam jumlah yang besar.

Tingkat pertambahan penduduk yang begitu pesat, dengan luas DAS yang relatif tetap tidak mengalami perubahan, akan mengakibatkan semakin meningkatnya perubahan penggunaan lahan yang pada umumnya kurang memperhatikan faktor konservasi tanah dan air dalam pengelolaannya. Pemanfaatan potensi DAS baik sumber daya lahan maupun sumberdaya air yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi dan berlebihan akan mengakibatkan degradasi terhadap kondisi DAS dan menyebabkan terjadinya lahan kritis. Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan fisik tanah karena berkurangnya penutupan vegetasi dan adanya gejala erosi (banyaknya alur drainase) yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi dan daerah lingkungan sekitarnya (Sukarman 1997).

Dalam beberapa dekade belakangan penutupan lahan DAS Ciliwung bagian hulu telah banyak mengalami perubahan. Lahan yang semula berupa kebun campuran, kawasan sempadan sungai dan tegalan berubah menjadi

persawahan dan areal pemukiman. Sebagian hutan di DAS Ciliwung Hulu berubah menjadi pemukiman dan tempat rekreasi. Areal pemukiman yang ada dari tahun ketahun semakin meningkat baik dalam jumlah maupun jenisnya yang lebih mengarah pada kawasan wisata (Candra 2003). Kondisi sumberdaya alam dan lingkungan pada DAS Ciliwung hulu saat ini keadaannya cukup memprihatinkan dimana kerusakan lingkungan sudah parah akibat pemanfaatan dan penggunaan lahan yang tidak pada tempatnya serta kebutuhan hidup yang mendesak. Hal ini menimbulkan masalah besar dalam kehidupan seperti terjadinya lahan kritis, penurunan tingkat kesuburan tanah, berkurangnya ketersediaan sumber air pada musim kemarau serta mengakibatkan kebanjiran pada musim hujan (Candra 2003).

Pemetaaan lahan kritis pada DAS Ciliwung Hulu diperlukan untuk memberikan tingkat pengelolaan yang tepat sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada. Pesatnya perkembangan teknologi dibidang remote sensing dengan dipadukan pada Sistem Informasi Geografis sangat berguna dalam memberikan informasi spasial yang diinginkan sehingga pemetaan dapat dilakukan dengan baik dan mempermudah prosesnya. Dengan kemudahan dan kelebihan yang diberikan oleh kombinasai Sistem Informasi Geografis yang di tunjang perkembangan teknologi yan muktahir dibidang remote sensing akan membantu pemetaan lahan kritis yang ada di DAS Ciliwung hulu.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

• Melakukan pemetaan penutupan lahan di DAS Ciliwung hulu dengan Citra SPOT 4 tahun 2008 dan Citra Quickbird tahun 2006

• Melakukan pemetaan penyebaran lahan kritis di DAS Ciliwung hulu

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menentukan tindakan yang tepat dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan tempat penelitian

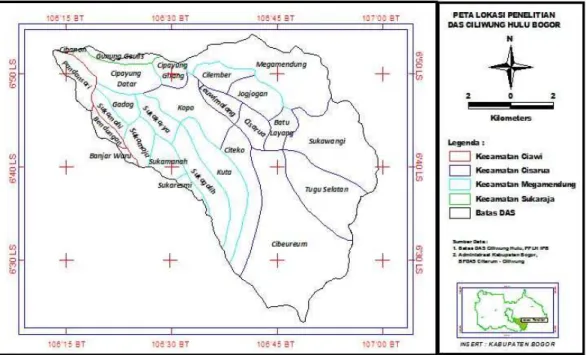

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2008 sampai dengan bulan September tahun 2008 dengan daerah penelitian DAS Ciliwung Hulu yang secara geografis terletak pada 106o46’00’’ BT – 107o00’00’’ BT dan 6o37’50’’LS – 6o46’00’’ LS. (Gambar 1). Wilayah DAS Ciliwung Hulu meliputi Kabupaten Bogor dan khususnya di beberapa kecamatan yaitu : Kecamatan Cisarua, Megamendung, Ciawi, dan Sukaraja (Gambar 1).

Pengolahan data dilakukan di LAPAN Bagian Penyediaan Data dan di Laboratorium Remote Sensing Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Gambar 1 Lokasi penelitian

2.2 Alat dan bahan penelitian

Data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis yaitu :

1. Citra Satelit

SPOT (Satellite Pour l'Observation de la Terre) adalah satelit pengamatan permukaan bumi yang menyediakan resolusi sedang sampai resolusi tinggi. SPOT dirancang oleh CNES (Centre national d'études spatiales) atau Pusat Nasional Studi Antariksa Perancis yang bekerja sama dengan Belgia dan Swedia (Swedish National Space Board-SNSB). Karakteristik SPOT 4 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Karakteristik SPOT 4

Tanggal peluncuran 24 Maret 1998, orbit sun-synchronous

Siklus perekaman 26 days

Sensor resolusi spasial tinggi : 2 x HRVIR Kemampuan

menyapu 60 x 60 km at nadir

Maks. deviasi 27° dari nadir, lateral Resolusi spasial 20 m pada mode multispektral

10 m pada mode panchromatik Band spektral mode Multispektral 0.50 - 0.59 µm

0.61 - 0.68 µm 0.79 - 0.89 µm 1.58 - 1.75 µm mode Panchromatik 0.61-0.68 µm Sumber : Lapan (2008)

• Quickbird hasil download dari Googlemaps daerah DAS Ciliwung Hulu Bogor tanggal perekaman 26 Juni 2006

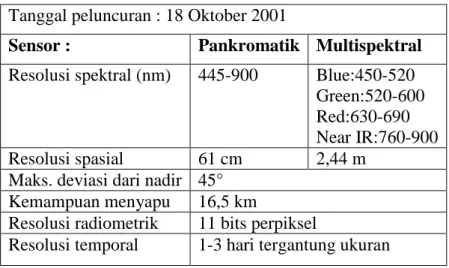

Satelit Quickbird adalah satelit pengamatan bumi komersil yang dimiliki oleh Digital Globe Satelit. Quickbird diluncurkan pada 18 Oktober 2001 dengan menggunakan roket Delta II dari SLC-2W, Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, California. Satelit ini merupakan salah satu satelit tercanggih, terbaru dan terbaik karena resolusi spasialnya yang sangat tinggi, dan datanya sudah bisa didapatkan di pasaran secara komersial. Satelit Quickbird memiliki dua macam sensor yaitu sensor pankromatik (hitam dan putih) dengan resolusi spasial 60-70 cm dan sensor multispektral (berwarna) dengan resolusi spasial 2,4-2,8 m. Karakteristik Satelit Quickbird dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Karakteristik Quickbird

Tanggal peluncuran : 18 Oktober 2001

Sensor : Pankromatik Multispektral

Resolusi spektral (nm) 445-900 Blue:450-520 Green:520-600 Red:630-690 Near IR:760-900

Resolusi spasial 61 cm 2,44 m

Maks. deviasi dari nadir 45° Kemampuan menyapu 16,5 km

Resolusi radiometrik 11 bits perpiksel

Resolusi temporal 1-3 hari tergantung ukuran

Sumber : Wikipedia (2006b) 2. Data Spasial

• Batas Administrasi DAS Ciliwung Hulu • Peta Topografi DAS Ciiwung Hulu • Peta Erosi DAS Ciliwung Hulu

• Peta Solum Tanah DAS Ciliwung Hulu • Peta Pengelolaan Lahan DAS Ciliwung Hulu • Peta arahan fungsi kawasan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Seperangkat komputer dengan kelengkapan:

• Software ER Mapper 7.0 sebagai pengolah data citra

• Photoshop 9, Internet dan software Google Earth sebagai alat download citra

• ARCView GIS Ver.3.3

• Microsoft Office (Microsoft word, Microsoft excel). 2. GPS (Global Positioning System) tipe Garmin 60 3. Kamera digital

4. Alat tulis

2.3 Metode Penelitian

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 2 kegiatan yaitu analisis citra satelit dan analisis data spasial. Analisis citra satelit meliputi

pra pengolahan citra satelit, interpretasi citra, pemeriksaan lapangan (Ground Check), klasifikasi, analisis penilaian akurasi dan analisis data spasial yang dijadikan parameter dalam penelitian ini. Langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilihat dalam diagram alur penelitian (Gambar 2).

ya tidak Pengumpulan Data Peta Pengelolaan Lahan Data Spasial Peta Pengelolaan Lahan 2007 Peta Erosi, Peta Solum

Peta Tingkat Bahaya Erosi (TBE)

SKORING

Analisis SIG

PETA LAHAN KRITIS

Peta Topografi

Analisis DEM

Peta Kelas Lereng

Citra SPOT 4

Interpretasi Citra, deliniasi dan klasifikasi

Analisis Separabilitas dan uji akurasi

Peta Tutupan Lahan Pra Pengolahan Citra Koreksi Geometrik Landsat 7 TM,

1. Pra Pengolahan Citra

Relief permukaan bumi yang begitu kompleks tidak bisa direkam secara sempurna oleh sensor penginderaan jauh. Oleh karena itu data yang direkam pada umumnya masih mengandung distorsi yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas data/citra yang diperoleh. Maka untuk menghilangkan kesalahan data sebelum dilakukan analisa lebih lanjut perlu dilakukan pra pengolahan citra yang nantinya akan menghasilkan citra yang telah terkoreksi secara geometrik. Citra SPOT 4 tahun 2008 dan citra Quickbird tahun 2006 pada penelitian ini sudah terkoreksi secara radiometrik sehingga hanya dilakukan

koreksi geometrik. Koreksi Geometrik

Koreksi Geometrik bertujuan untuk memperbaiki kesalahan posisi obyek-obyek yang terekam pada citra karena distorsi-distorsi yang bersifat geometrik. Langkah awal koreksi geometrik adalah menentukan metode yang akan digunakan untuk melakukan koreksi. Pemilihan metode tergantung jenis data yang digunakan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode triangulasi. Pada metode ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan yaitu :

• Memilih titik kontrol lapangan (Ground control point).

GCP sedapat mungkin adalah titik-titik atau obyek yang tidak mudah berubah dalam jangka waktu lama. GCP harus tersebar merata pada citra yang akan dikoreksi dengan mempertimbangkan memilih titik GCP terlebih dahulu pada setiap jendela citra. Banyaknya GCP yang dibuat sebanyak 11 titik. Untuk hasil yang baik syarat besarnya RMS tiap titik harus ≤ 1(Lapan, 2008).

• Rektifikasi

Rektifikasi merupakan suatu proses melakukan transformasi data dari suatu sistem grid menggunakan suatu transformasi geometrik. Rektifikasi dilakukan dengan proses resampling. Resampling merupakan suatu proses transformasi citra dengan memberikan nilai piksel terkoreksi. Pelaksanaan resampling dilakukan dengan proses transformasi dari suatu sistem koordinat ke sistem koordinat yang lain sedangkan metode yang digunakan adalah Nearest Neighbour.

• Evaluasi Registrasi

Proses evaluasi registrasi adalah proses untuk melihat apakah antara kedua data (data citra hasil koreksi dengan data citra referensi) masih atau tidak mengalami pergeseran. Evaluasi dilakukan dengan overlay kedua data pada satu jendela algorithm. Jika masih mengalami pergeseran terutama dengan citra referensi, maka pemilihan titik GCPnya diulang kembali dengan menambah atau membenarkan letak titik GCPnya, sampai kira-kira mendekati citra referensi.

2. Download data Citra

Pada penelitian ini download citra Quickbird di daerah penelitian dimaksudkan menutupi kekurangan data SPOT 4 yang tertutupi awan. Proses ini dilakukan karena ketersediaan citra pada google maps di daerah memiliki kualitas yang lebih baik sehingga dapat digunakan untuk menutupi kekurangan data SPOT 4. Selanjutnya pada citra Quickbird ini dilakukan koreksi geometrik dengan titik lapangan google earth.

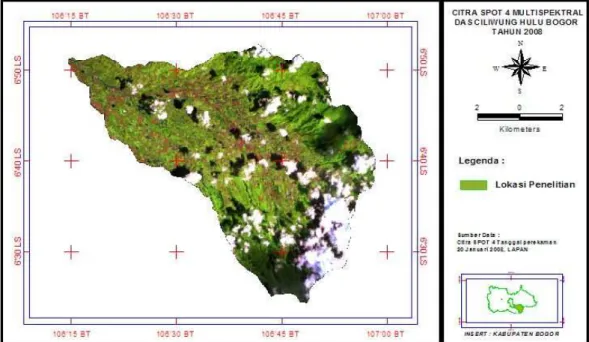

3. Pemotongan Citra atau Cropping

Pemotongan Citra dilakukan guna memperkecil daerah yang dikaji sesuai dengan area of interest dan juga mereduksi volume data citra supaya proses kerja komputer bisa lebih ringan. Pada penelitian ini pemotongan citra dilakukan pada DAS Ciliwung Hulu. Hasil pemotongan citra SPOT 4 dapat dilihat pada gambar 3 dan citra Quickbird pada gambar 4.

Gambar 3 Croping Citra SPOT 4 Multispektral DAS Ciliwung Hulu

4. Interpretasi Visual Citra Satelit

Analisis visual (interpretasi secara visual citra satelit) merupakan suatu kegiatan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi obyek-obyek yang ada dipermukaan bumi yang tampak pada citra dengan mengenalinya atas dasar karakteristik citra. Pendekatan ini melibatkan analis/interpreter untuk mendapatkan informasi yang terekam pada citra dengan cara interpretasi visual. Keberhasilan ini sangat tergantung kepada analis dalam mengeksploitir secara kolektif objek-objek yang tampak pada citra. Elemen-elemen diagnostik dalam analisis visual yang digunakan adalah: ukuran, rona, warna, tekstur, pola, asosiasi, bentuk dan lokasi. Unsur-unsur interpretasi tersebut digunakan untuk membedakan jenis tutupan lahan. Pada penelitian ini interpretasi dilakukan pada citra SPOT 4 dan citra Quickbird.

5. Pengambilan data lapangan (Ground Check)

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa informasi, yaitu informasi mengenai keadaan penutupan lahan yang sebenarnya di lapangan dan juga titik-titik koordinat dari penutupan lahan tersebut Pengambilan titik-titik koordinat tersebut dilakukan dengan bantuan GPS (Global Positioning System). Selain itu, juga dilakukan pengambilan gambar tipe-tipe penutupan dan penggunaan lahan serta wawancara terhadap penduduk yang memahami dan mengenali lokasi penelitian dengan baik. Hasil interpetasi visual yang dilakukan terhadap citra bisa saja berbeda dengan keadaan di lapangan, oleh karena itu dilakukan reklasifikasi dengan mengacu pada data hasil pengamatan di lapangan (Ground check). Hasil reklasifikasi digunakan pada pembuatan training area dalam klasifikasi citra.

6. Klasifikasi Citra

Klasifikasi citra bertujuan untuk mengelompokkan atau melakukan segmentasi terhadap kenampakkan yang homogen dengan menggunakan tehnik kuantitatif yaitu memasukkan piksel-piksel ke dalam kelas-kelas atau kategori-kategori yang telah ditentukan berdasarkan nilai kecerahan piksel yang

klasifikasi terbimbing (supervised classification), dimana analis perlu membuat area contoh (training area) terlebih dahulu.

Pengkelasan tutupan lahan didasarkan pada hasil interpretasi visual yang telah direklasifikasi dan cek lapangan. Penutupan lahan didefiniskan sebagai penyebutan kenampakan biofisik di permukaan bumi yang terdiri dari areal vegetasi, lahan terbuka, lahan terbangun, serta tubuh air dan lahan basah. Penggunaan lahan disefinisikan sebagai penyebutan kenampakan sosio-ekonomis suatu areal, seperti pemukiman, pertanian dan lain-lain. Berikut adalah deksripsi masing-masing kelas penutupan lahan :

1. Hutan

Seluruh kemanpakan hutan dataran rendah, dataran tinggi, dan perbukitan. 2. Semak Belukar

Kawasan bekas hutan yang telah tumbuh kembali atau kawasan dengan liputan pohon jarang atau vegetasi rendah

3. Perkebunan teh

Lahan yang ditanami dengan tumbuhan teh baik yang sudah dipanen (kenampakan berwarna coklat pada citra) maupun yang belum panen

4. Sawah

Sawah irigasi maupun sawah tadah hujan 5. Kebun campuran

Seluruh kenampakan lahan yang ditanami tanaman perkebunan, tanaman kehutanan maupun kawasan yang ditanam dengan sistem tumpangsari

6. Tegalan/lagang

Semua jenis pertanian yang berselang-seling terkadang dengan semak 7. Padang Rumput

Kemapakan yang lebih mengarah kepada lahan kosong ditumbuhi rerumputan

8. Pemukiman

Semua bangunan yang ada pada citra diklasifikasikan kedalam pemukiman termasuk halaman dari vila-vila, gedung-gedung, dan lain-lain

9. Jalan

10. Sungai

Badan air yang mengalir, pada citra berwarna biru kehitaman 11. Awan

Kenampakan awan yang menutupi suatu kawasan, berwarna putih sampai putih keabuan

12. Bayangan Awan

Bagian dari permukaan bumi yang menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang menuju bumi terhalang oleh awan

Pada penelitian ini klasifikasi dilakukan pada citra SPOT 4 melalui beberapa tahapan yaitu :

• Penentuan Area Contoh

Dalam tahapan ini analis mengidentifikasi area contoh yang mewakili dari setiap penutupan lahan yang diinginkan dan membangun suatu deskripsi numerik dari spektral tiap penutupan lahan tersebut (Lillesand dan Kiefer, 1990).

Pengambilan contoh dilakukan berdasarkan data yang didapatkan dari pemeriksaan lapangan kemudian dilakukan penentuan dan pemilihan lokasi-lokasi area contoh (training area) untuk pengambilan informasi statistik tipe-tipe penutupan lahan. Informasi statistik dari setiap tipe penutupan lahan akan digunakan untuk menjalankan fungsi akurasi. informasi statistik yang diambil adalah nilai rata-rata, simpangan baku, nilai digital minimun dan maksimum, serta matriks varian-kovarian untuk setiap tipe penutupan lahan.

Tahap terpenting dalam klasifikasi terbimbing ini adalah tahap penamaan piksel (labelling) yang diperoleh dari data training area. Tahap ini juga mencakup pemeriksaan lapangan (field check) atau dengan bantuan data rujukan lain seperti potret udara atau peta topografi. Sekali piksel terpilih, maka analis kemudian memerintahkan komputer untuk mengklasifikasi atau memberikan label/nama seluruh piksel pada citra berdasarkan nilai statistik masing-masing kelas yang terpilih dari traning area. Jumlah training area yang perlu dibuat adalah sebanyak jumlah kategori atau kelas yang didefinisikan. Secara teori jumlah piksel yang

peragam singular yang matriks kebalikannya tidak bisa dihitung. Pada prakteknya jumlah piksel yang digunakan untuk setiap kelas adalah 10N bahkan 100N dimana N adalah jumlah saluran yang digunakan.

• Metode Kemungkinan Maksimum (Maksimum Likehood Method)

Pada penelitian ini metode klasifikasi yang digunakan metode Kemungkinan Maksimum (Maksimum Likehood Method). Menurut Jaya (2006) metode ini adalah metode klasifikasi yang paling banyak digunakan, dimana DN pada k band untuk setiap kelas mewakili pengamatan yang bebas (indepndent), dan populasi yang digambarkan mengikuti distribusi normal-peubah ganda (multivariate-normal distribution).

Metode ini menghasilkan hasil klasifikasi yang lebih akurat pada mekanisme evaluasi terhadap jarak dan variasi statistik untuk pemisahan setiap kelasnya. Metode ini mengelompokan piksel yang belum diketahui identitasnya berdasarkan vektor rata-rata dan matriks ragam peragam dari setiap pola spektral kelas informasi. Piksel dimasukan menjadi salah satu kelas yang memiliki probabilitas (peluang) yang tinggi.

• Analisis Separabilitas

Analisis separabilitas adalah analisis kuantitatif yang memberikan informasi mengenai evaluasi keterpisahan area contoh (traning area) dari setiap kelas, apakah suatu kelas layak digabung atau tidak dan juga kombinasi band terbaik untuk klasifikasi.

Pengujian terhadap traning area dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Transformasi Divergensi (TD). Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat keterpisahan antar kelas. Nilai TD antara kelas i dan j dapat diketahui dengan rumus di bawah ini :

(

)

(

)

[

]

[

(

)

(

)(

)

T]

j i j i Cj Ci Tr Cj Ci Cj Ci Tr Dij=0.5 − −1 − −1 +0.5 −1 + −1µ

−µ

µ

−µ

− − = 8 exp 1 2000 ij ij D TD Dengan :i,j : dua kelas yang dibandingkan Ci : matrik peragam kelas ke-i Cj : matrik peragam kelas ke-j Mi : vektor rata-rata kelas ke-i

Tr : teras matriks

-1, T : operasi invers dan transpose matrik Dij : jarak antara kelas kei dan kelas ke j TDij : separabilitas antar kelas i dengan kelas j

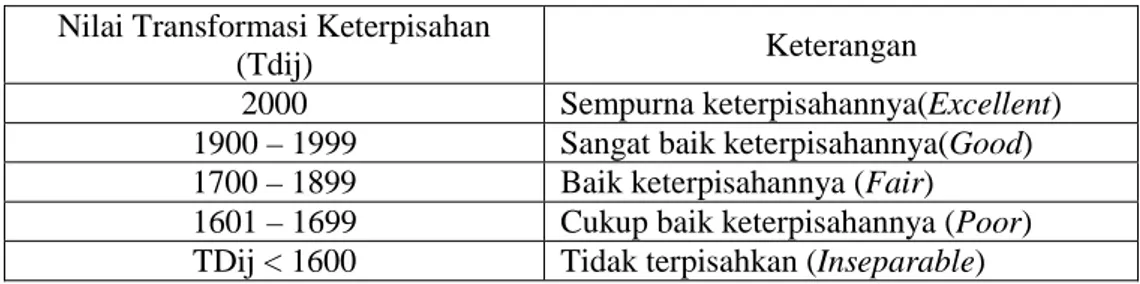

Transformasi divergensi mempunyai batas nilai 0-2000, adapun kriteria yang digunakan dalam memisahkan antar kelas dari nilai transformasi divergensi menurut jaya (2006) dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Kriteria tingkat keterpisahan

Nilai Transformasi Keterpisahan

(Tdij) Keterangan

2000 Sempurna keterpisahannya(Excellent) 1900 – 1999 Sangat baik keterpisahannya(Good) 1700 – 1899 Baik keterpisahannya (Fair) 1601 – 1699 Cukup baik keterpisahannya (Poor) TDij < 1600 Tidak terpisahkan (Inseparable)

Sumber : Jaya (2006)

7. Analisis Penilaian Akurasi

Penetapan akurasi dari klasifikasi citra sangat penting untuk mengevaluasi kualitas peta yang dikembangkan dari data penginderaan jauh. Keakuratan klasifikasi diperoleh dari perbandingan antara jumlah piksel yang dikelaskan secara benar pada setiap kelas dengan jumlah contoh yang digunakan.

Evaluasi ini menguji tingkat keakuratan secara visual dari hasil klasifikasi terbimbing dengan menggunakan titik-titik kontrol lapangan untuk uji akurasi. Titik-titik lain yang ditentukan sebanyak kalas-kelas yang telah ditetapkan dalam klasifikasi pada lokasi diluar area contoh yang telah digunakan sebelumnya. Keakuratan hasil accuracy assessment dinyatakan dengan nilai user’s accuracy,dan producer’s accuracy

Evaluasi akurasi terhadap besarnya kesalahan klasifikasi area contoh untuk menentukan besarnya persentase ketelitian pemetaan. Evaluasi ketelitian pemetaan meliputi jumlah piksel area contoh yang diklasifikasikan dengan benar atau salah, pemberian nama kelas secara benar, persentase banyaknya piksel dalam masing-masing kelas serta persentase kesalahan total.

Akurasi ketelitian pemetaan diuji dengan membuat matriks contingency yang lebih sering disebut dengan matriks kesalahan (confusion matrix). Adapun bentuk dari matriks kesalahan dapat dilihat pada tabel 4.

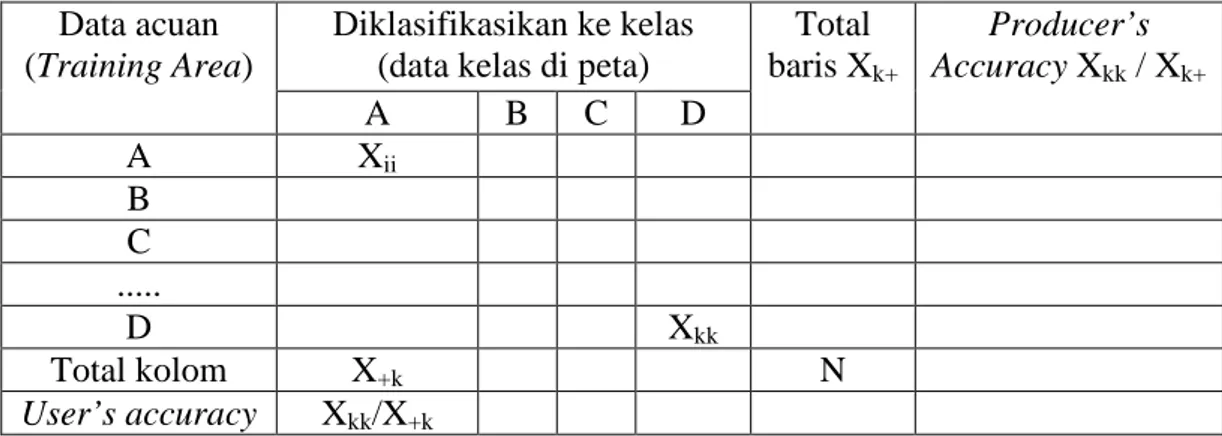

Tabel 4 Matriks kesalahan (confusion matrix). Data acuan

(Training Area)

Diklasifikasikan ke kelas (data kelas di peta)

Total baris Xk+ Producer’s Accuracy Xkk / Xk+ A B C D A Xii B C ... D Xkk Total kolom X+k N User’s accuracy Xkk/X+k Sumber : Jaya (2006)

Akurasi yang biasa dihitung berdasarkan tabel di atas antara lain, User’s accuracy, Producer’s Accuracy dan overall accuracy. Secara matematis jenis-jenis akurasi diatas dapat dinyatakan sebagai berikut :

% 100 ' x X X accuracy s User k kk + = % 100 ' Pr x X X accuracy s oducer k kk + = % 100 x N X accuracy Overall r k kk

∑

=8. Analisis Data Spasial

Berdasarkan hasil pengolahan citra yang telah dikoreksi dan dianalisa tersebut kemudian dilakukan overlay dari citra hasil interpretasi dengan peta digital yang dibuat dengan Sistem Informasi Geografis sehingga dapat menentukan tingkat kekritisan lahan, mulai dari daerah yang rawan kritis sampai sangat kritis. Adapun parameter – parameter yang digunakan untuk meningkatkan kekritisan lahan adalah keadaan penutpan lahan, kemiringan lereng, tingkat erosi dan tingkat pengelolaan lahan. Untuk analisis semua parameter diberi skor. Tingkat kekritisan lahan didasarkan dari total skor parameter yang digunakan dengan menggunakan formula atau model dari Direktorat Jendra

Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial 2004, Departemen Kehutanan sebagai berikut :

Σ skor = 50% FKP + 20% FKL + 20% FKE + 10% FKM Dimana : FKP = Faktor Penutupan Lahan

FKL = Faktor Kemiringan Lereng FKE = Faktor Tingkat Bahaya Erosi FKM = Faktor Pengelolaan Lahan

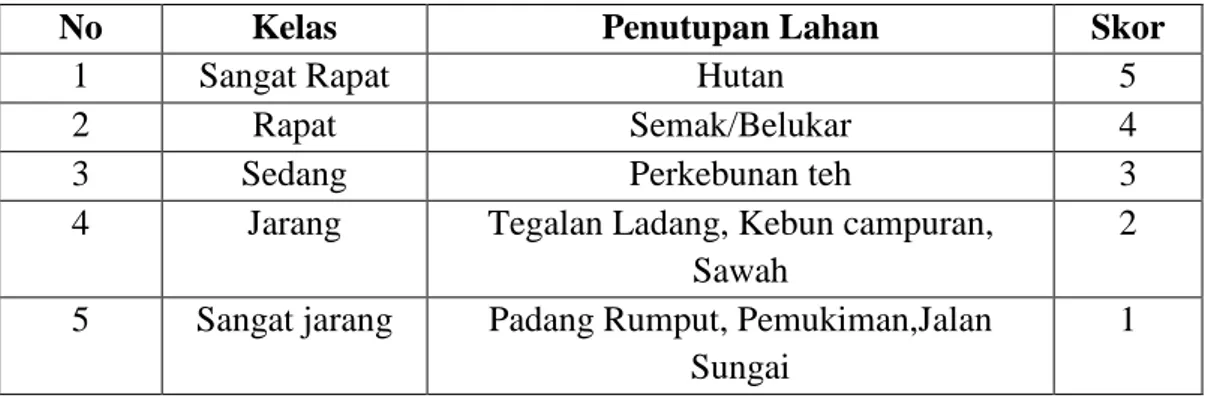

Pemberian proporsi nilai pada model yang digunakan untuk menentukan tingkat kekritisan lahan tidak sama pada setiap parameter, karena diasumsikan bahwa peranan setiap parameter terhadap terjadinya lahan kritis tidak sama. Mengacu pada model tersebut maka parameter yang paling berpengaruh terhadap terjadinya lahan kritis adalah pentupan lahan diikuti kemiringan lereng dan tingkat bahaya erosi serta yang paling kecil pengaruhnya adalah pengelolaan lahan. Selanjutnya skoring pada setiap parameter yang digunakan dapat dilihat pada tabel 5 – 10.

Tabel 5 Pengkelasan penutupan lahan hasil pengolahan citra

No Kelas Penutupan Lahan Skor

1 Sangat Rapat Hutan 5

2 Rapat Semak/Belukar 4

3 Sedang Perkebunan teh 3

4 Jarang Tegalan Ladang, Kebun campuran, Sawah

2 5 Sangat jarang Padang Rumput, Pemukiman,Jalan

Sungai

1

Tabel 6 Pengkelasan kemiringan lereng No Kelas Kelerengan

(%)

Bentuk Lereng Skor

1 0 – 8 Datar 5

2 8 – 15 Landai 4

3 15 – 25 Agak Curam 3

4 25 – 40 Curam 2

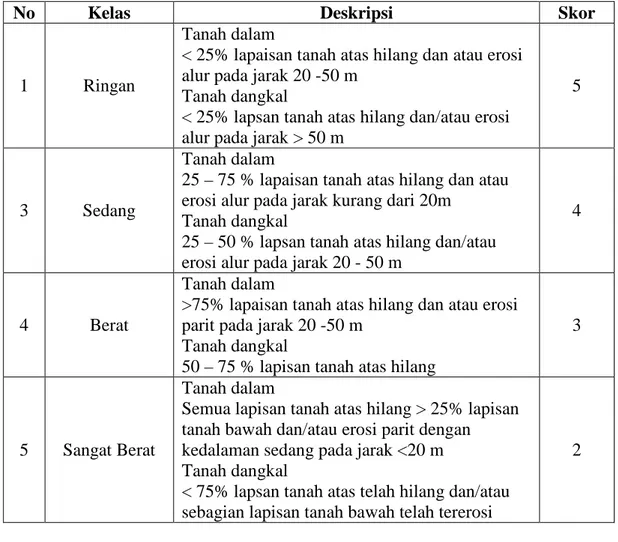

Tabel 7 Deskripsi tingkat bahaya erosi

No Kelas Deskripsi Skor

1 Ringan

Tanah dalam

< 25% lapaisan tanah atas hilang dan atau erosi alur pada jarak 20 -50 m

Tanah dangkal

< 25% lapsan tanah atas hilang dan/atau erosi alur pada jarak > 50 m

5

3 Sedang

Tanah dalam

25 – 75 % lapaisan tanah atas hilang dan atau erosi alur pada jarak kurang dari 20m

Tanah dangkal

25 – 50 % lapsan tanah atas hilang dan/atau erosi alur pada jarak 20 - 50 m

4

4 Berat

Tanah dalam

>75% lapaisan tanah atas hilang dan atau erosi parit pada jarak 20 -50 m

Tanah dangkal

50 – 75 % lapisan tanah atas hilang

3

5 Sangat Berat

Tanah dalam

Semua lapisan tanah atas hilang > 25% lapisan tanah bawah dan/atau erosi parit dengan kedalaman sedang pada jarak <20 m Tanah dangkal

< 75% lapsan tanah atas telah hilang dan/atau sebagian lapisan tanah bawah telah tererosi

2

Tabel 8 Kelas tingkat bahaya erosi

Solum Tanah Kelas Erosi

< 15 15 - 60 60 -180 180 - 480 > 480 Dalam > 90 SR R S B SB 0 I II III IV Sedang 60 -90 R S B SB SB I II III IV IV Dangkal 30 - 60 SR B SB SB SB II III IV IV IV Sangat Dangkal < 30 B SB SB SB SB III IV IV IV IV

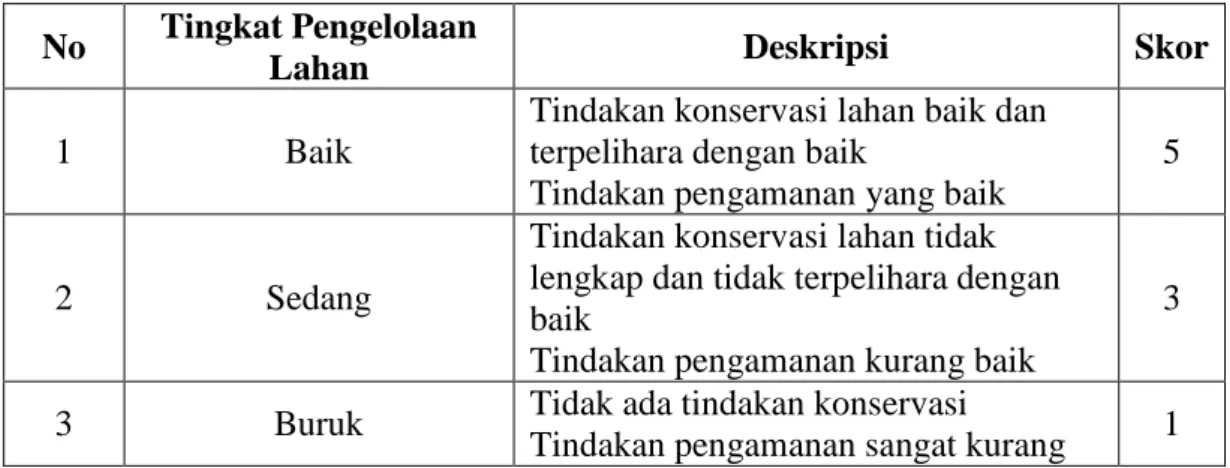

Tabel 9 Deskripsi dan skor tingkat pengelolaan No Tingkat Pengelolaan

Lahan Deskripsi Skor

1 Baik

Tindakan konservasi lahan baik dan terpelihara dengan baik

Tindakan pengamanan yang baik

5

2 Sedang

Tindakan konservasi lahan tidak lengkap dan tidak terpelihara dengan baik

Tindakan pengamanan kurang baik

3

3 Buruk Tidak ada tindakan konservasi

Tindakan pengamanan sangat kurang 1

Tingkat kekritisan lahan dikelompokkan kedalam tidak kritis, potensial kritis, semi kritis, kritis dan sangat kritis. Penentuan ini didapat dari hasil overlay semua parameter yang digunakan dengan mengetahui total skor sesuai dengan formula sebagai berikut :

Tabel 10 Klasifikasi kekritisan lahan berdasarkan besaran nilai

No Tingkat kekritisan Lahan Kawasan Hutan Lindung Kawasan Budidaya Pertanian Kawasan Lindung diluar Kaw. Hutan

1 Tidak Kritis 120 – 180 115 – 200 110 – 200

2 Potensial Kritis 181 – 270 201 – 275 201 – 275

3 Semi Kritis 271 – 360 276 – 350 276 – 350

4 Kritis 361 – 450 351 – 425 351 – 425

BAB III

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Letak dan Luas Geografis

DAS Ciliwung Hulu yang secara geografis terletak pada 106o46’00’’ BT – 107o00’00’’ BT dan 6o37’50’’LS – 6o46’00’’ LS. Berdasarkan BPDAS Citarum – Ciliwung, luas DAS Ciliwung Hulu adalah 14.876 Ha terbagi kedalam 4 (empat) Sub DAS yaitu :

1. Sub DAS Ciesek seluas 2.452,78 Ha

2. Sub DAS Hulu Ciliwung seluas 4.593,03 Ha 3. Sub DAS Cibogo Cisarua seluas 4.110,34 Ha

4. Sub DAS Ciseuseupan Cisukabirus seluas 3.719,85 Ha

3.2 Iklim

DAS Ciliwung Hulu mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 2929 - 4956 mm/ tahun. Perbedaan bulan basah dan kering sangat menyolok yaitu 10,9 Bulan basah per tahun dan hanya 0,6 Bulan kering per tahun. Tipe iklim DAS Ciliwung Hulu menurut sistem klasifikasi Smith dan Ferguson ( 1951) yang didasarkan pada besarnya curah hujan, yaitu Bulan Basah (> 200 mm ) dan Bulan Kering (< 100 mm ) adalah termasuk kedalam Type A.

3.3 Tanah dan Geologi

Jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Sub DAS Ciliwung Hulu meliputi jenis komplek Aluvial Kelabu, Andosol Coklat dan Regosol Coklat, Andosol Coklat, Latosol Coklat, Latosol Coklat Kemerahan dan Latosol Coklat. Hal ini didasarkan atas Peta Tanah Tinjau untuk Kabupaten Bogor dan Kota Bogor skala 1 : 250.000 dari Pusat Penelitian Tanah Bogor. Dari jenis-jenis tanah diatas, jenis tanah yang tersebar luas di DAS Ciliwung Hulu adalah Latosol Coklat Kemerahan dan Latosol Coklat sebesar 32,89 % dari total luas areal DAS Ciliwung Hulu. Jenis tanah Latosol dan asosiasinya memiliki sifat tanah yang baik yaitu tekstur liat berdebu hingga lempung berliat, struktur granular dan remah, kedalaman efektif umumnya > 90 dan agak tahan terhadap erosi serta sifat

kimia tanah pada dasarnya tergolong baik dengan PH tanah agak netral serta kandungan bahan organik biasanya rendah atau sedang.

DAS Ciliwung Hulu dibangun oleh formasi geologi vulkanik yaitu komplek utama Gunung Salak dan komplek Gunung Pangrango. Deskripsi Litologi Kawasan DAS Ciliwung Hulu adalah tufa glas lhitnik kristal, tufa fumice dan batu pasiran tufa, sedangkan kondisi fisiografi daerah kawasan DAS Ciliwung Hulu merupakan daerah pegunungan dan berbukit. Elevasi umumnya diatas 150 m dpl dan terdiri atas daerah lungur volkan tua dan muda. Bahan induk tanah yang terdapat di DAS Ciliwung Hulu adalah berupa tufa volkanik dan derivatifnya merupakan bahan dasar pembentuk tanah jenis tanah Latosol Coklat Kemerahan adalah jenis tanah yang dominan. Adanya pencampuran bahan vulkanik tua dan yang lebih muda memungkinkan terbentuknya jenis-jenis tanah lain yang berasosiasi dengan Latosol antara lain adalah tanah Andosol dan Regosol.

3.4 Geomorfologi

Berdasarkan keadaan geomorfologinya, DAS Ciliwung Hulu didominasi oleh dataran vulkanik tua dengan bentuk wilayah bergunung seluas 3767,76 Ha dan sebagian kecil merupakan alluvial sungai seluas 255,33 Ha.

3.5 Topografi dan Bentuk Wilayah

Berdasarkan bentuk topografinya, wilayah DAS Ciliwung Hulu bervariasi antara bentuk datar, landai, agak curam, curam sampai dengan sangat curam. Pada wilayah hutan lindung, penyebaran vegetasinya tidak merata, sehingga terdapat daerah gundul yang perlu segera direhabilitasi. Sekitar 30 % kawasan hutan di DAS Ciliwung Hulu merupakan Hutan Produksi yang didominasi oleh jenis Pinus, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. perubahan fungsi lahan terutama terjadi pada lahan budidaya pertanian dan budidaya non pertanian (berupa permukiman pedesaan) dengan hak kepemilikan perseorangan yang kemudian beralih fungsi menjadi lahan budidaya non pertanian berupa permukiman perkotaan atau lahan untuk pariwisata.

3.6 Kependudukan

Kependudukan di wilayah DAS Ciliwung Hulu meliputi beberapa aspek penjabaran menyangkut jumlah, sex ratio, ukuran keluarga, kelas umur dan beban tanggungan kerja produktif, mata pencaharian (BPDAS, 2006).

a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Secara keseluruhan jumlah penduduk di DAS Ciliwung Hulu adalah sebanyak 219.395 jiwa yang terdiri dari 110.688 jiwa laki-laki dan 108.702 jiwa perempuan dengan jumlah keluarga sebanyak 48.159 Kepala Keluarga. Berdasarkan kondisi jumlah laki-laki dan perempuan seperti itu, maka sex ratio yang terjadi adalah 1,02.

Berdasarkan kelas umur penduduk, jumlah penduduk terdiri atas kelas umur 0 – 15 tahun sebanyak 78.571 jiwa, kelas umur 16 - 55 tahun sebanyak 118.431 jiwa dan kelas umur Lansia (>56 tahun) adalah sebanyak 22.388 jiwa. Keadaan penduduk demikian menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak produktif lebih kecil sebanyak 100.959 jiwa dari penduduk produktif 118.431. Hal ini mengakibatkan beban tanggungan tenaga produktif yang cukup besar yaitu sebesar 85 %.

b. Keadaan Tenaga Kerja, Tekanan Penduduk & Laju Pertumbuhan Penduduk Tingkat tenaga kerja di wilayah DAS Ciliwung Hulu adalah 1.369,06 jiwa/km2 untuk kepadatan geografis dan 43,54 jiwa/km2 untuk kepadatan agraris. Kepadatan tenaga kerja yang terbesar yaitu di Kota Bogor (Desa Katulampa, Sindangrasa, Sindangsari dan Tajur) yaitu sebesar 4.242,06 jiwa/km2 untuk kepadatan geografis dan 129,30 jiwa/km2 untuk kepadatan agraris. Luas kepemilikan lahan pertanian di wilayah DAS Ciliwung Hulu adalah seluas 5.039,221 ha dengan jumlah penduduk sekitar 219.395 jiwa. c. Mata Pencaharian

Dengan jumlah penduduk 219.395 jiwa di seluruh wilayah DAS Ciliwung Hulu, berbagai macam mata pencaharian penduduk sangat beragam dan yang paling besar adalah mata pencaharian sebagai petani sejumlah 15.321 jiwa , buruh tani sejumlah 12.107 jiwa dan pedagang sejumlah 11.766 jiwa dan yang lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI, Buruh Industri Kecil, sopir angkutan, peternak dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa

ketergantungan penduduk akan sumber daya alam berupa tanah /lahan demikian besar dimana penghidupan penduduk didominasi oleh pemanfaatan sumber daya alam berupa pertanian. Agar dominasi mata pencaharian dibidang pertanian tidak mengganggu kelestarian alam dan agar produktifitas penduduk dan lahan tetap terjaga diperlukan adanya upaya-upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara baik dan berkesinambungan.

3.7 Pendidikan

Pendidikan merupakan modal di dalam berkehidupan dan bermasyarakat, dengan pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota masyarakat suatu daerah akan kelihatan tumbuh dan berkembang melalui pembangunan di berbagai sektor. Pendidikan dan pengetahuan dapat dimiliki baik secara formal dan non formal dan untuk itu diperlukan srana pendidikan.

Keadaan sarana pendidikan di wilayah DAS Ciliwung Hulu pada umumnya terdiri dari pendidikan TK/RA 20 buah, SD 91 buah, SMP/MTS 15 buah. SMA/Aliyah 5 buah , Pesantren 93 Buah dan Madrasah 60 buah dan Perguruan Tinggi 2 buah. Berdasarkan jumlah penduduk yang ada , jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan formal 129.116 jiwa atau 58,85 % dari jumlah seluruh penduduk sedangkan non formal sebanyak 17.609 jiwa atau sebesar 8 %.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Survey Lapangan

Survey lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi keberadaan penggunaan atau penutupan lahan hasil interpretasi citra satelit apakah sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Survey lapangan dilakukan dengan pengambilan titik – titik koordinat pengamatan. Titik – titik pengamatan diambil pada tempat – tempat yang tidak berubah untuk jangka waktu yang lama atau mewakili penutupan lahan yang ada. Titik – titik pengamatan disajikan pada lampiran 1. Berdasarkan pengamatan dilapangan sebagian besar penggunaan lahan pada DAS Ciliwung Hulu adalah pemukiman berupa villa (penginapan) terutama disepanjang jalan utama puncak, pemukiman juga terdapat pada daerah sempadan sungai yang seharusnya menjadi kawasan lindung. Budidaya pertanian yang ada berupa sawah, tegalan/ladang, dan kebun campuran. Padang rumput yang ada lebih mendekati kepada lahan kosong. Semak belukar tesebar pada kawasan dengan kelerengan landai sampai curam. Pada daerah megamendung terdapat hutan pinus yang dikelola oleh pihak perhutani, perbatasan hutan (TN Gede Pangrango) terdapat sedikit rambahan yang berubah menjadi tegalan/ladang.

Citra Quickbird dikoreksi menggunakan titik lapangan dari google erath, selanjutnya citra SPOT 4 dikoreksi mengikuti citra Quickbird dan menghasilkan RMSerror sebesar 0.48 piksel. Menurut Jaya (2006), nilai RMSE tidak boleh lebih dari 0,5 piksel. Berdasarkan hal tersebut hasil rektifikasi layak untuk digunakan untuk proses selanjutnya. RMSerror menggambarkan radius kesalahan yang diperbolehkan.

4.2 Pemetaan Penutupan Lahan

Berdasarkan elemen-elemen interpretasi penutupan lahan citra (rona, ukuran, bentuk, tekstur, pola, bayangan dan situs/asosiasi) yang digunakan dalam interpretasi tutupan lahan SPOT 4 dan Quickbird DAS Ciliwung hulu Bogor dihasilkan 10 kelas tutupan lahan yaitu hutan, semak belukar, kebun campuran ,

tegalan/ladang, sawah, pemukiman, perkebunan teh, padang rumput, sungai dan jalan. Pengkelasan tersebut didasarkan pada pengambilan data dilapangan dan objek yang terlihat pada kedua citra. Pengkelasan tersebut dilakukan mengikuti citra SPOT 4 sehingga jika pada citra Quickbird dapat dibuat lebih dari 2 kelas pada suatu penampakan, maka harus mengikuti penampakan yang terlihat pada citra SPOT 4.

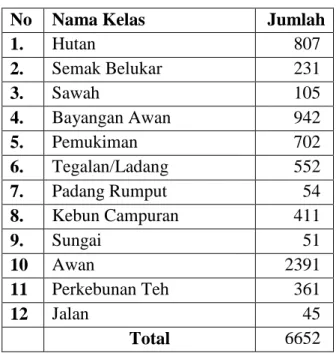

Selanjutnya hasil pengamatan lapangan digunakan untuk training area dalam klasifikasi citra. Klasifikasi citra bertujuan untuk mengelompokkan atau melakukan segmentasi terhadap kenampakkan yang homogen dengan memasukkan piksel-piksel ke dalam kelas-kelas atau kategori-kategori yang telah ditentukan berdasarkan nilai kecerahan piksel yang bersangkutan. Metode klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi terbimbing (supervised classification), dimana analis perlu membuat area contoh (training area) terlebih dahulu. Pengkelasan klasifikasi berbeda dengan interpretasi visual karena hanya SPOT 4 saja yang diambil nilai pikselnya untuk pembuatan training area. Dalam klasifikasi dibuat 12 kelas yaitu Hutan, Semak belukar, Kebun Campuran, Tegalan/Ladang, Sawah, Pemukiman, Perkebunan teh, Padang Rumput, Sungai, Jalan, awan dan bayangan awan. Tahap terpenting dalam klasifikasi terbimbing ini adalah tahap penamaan piksel (labelling) yang diperoleh dari data training area. Pada penelitian ini jumlah training area yang digunakan sebesar 6.652 (Tabel 11), maka berdasarkan ketentuan dimana jumlah training area minimal adalah N+1, maka pengkelasan yang dibuat telah masuk persyaratan jumlah training area.

Setelah membuat area contoh untuk klasifikasi, dapat dilihat apakah area contoh suatu kelas dapat teridentifikasi secara statistik atau tidak dengan melakukan uji separabilitas atau daya keterpisahan. Berdasarkan hasil rata-rata keterpisahan menunjukkan nilai dalam kategori baik (1900 - 1999) sebesar 1983, 37. Nilai tersebut berarti bahwa pengkelasan pada klasifikasi dapat dibedakan dengan baik antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Terdapat 37 pasang kelas yang dikategorikan sangat baik (excellent), 26 pasang kelas yang

Tabel 11 Kelas dan jumlah piksel training area

Untuk melihat apakah klasifikasi dapat digunakan lebih lanjut untuk keperluan menghitung lahan kritis maka harus diketahui nilai akurasi dari klasifikasi. Metode yang paling umum digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi adalah dengan menggunakan matrik kesalahan (confusion matrik). Matrik ini merupakan hasil dari proses klasifikasi dengan pembuatan training area dimana dari matrik dapat dilihat penyimpangan yaitu berupa kelebihan jumlah piksel dari kelas lain atau kekurangan jumlah piksel pada masing-masing kelas. Idealnya seluruh elemen yang bukan diagonal didalam matriks tersebut harus bernilai nol yang berarti tidak ada penyimpangan dalam klasifikasi. (Lillesand dan Kiefer, 1990). Tingkat ketelitian sebagai kriteria utama klasifikasi tutupan lahan yaitu overall accuracy minimum dengan menggunakan penginderaan jauh harus tidak kurang dari 85 %. (Jaya 2006). Berdasarkan hasil dari uji akurasi didapatkan Overall accuracy sebasar 94, 55% yang berarti kelas penutupan lahan yang dibuat dapat digunakan karena hasilnya lebih ≥ 85 %. Untuk kelas penutupan lahan yang memiliki nilai producer’s accuracy sebesar 100% ini berarti tidak ada piksel dari dan ke kelas lain. Hasil uji akurasi terhadap area contoh dapat dilihatdalam bentuk matrik kontigensi dapat dilihat pada Tabel 13.

Berdasarkan hasil klasifikasi dijital citra SPOT 4 dan Interpretasi citra Quickbird pada daerah yang tertutup awan maka pada daerah penelitian terdapat

No Nama Kelas Jumlah

1. Hutan 807 2. Semak Belukar 231 3. Sawah 105 4. Bayangan Awan 942 5. Pemukiman 702 6. Tegalan/Ladang 552 7. Padang Rumput 54 8. Kebun Campuran 411 9. Sungai 51 10 Awan 2391 11 Perkebunan Teh 361 12 Jalan 45 Total 6652

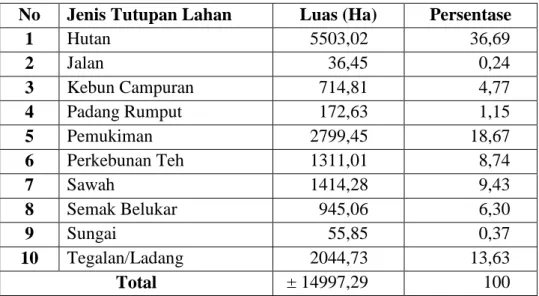

10 kelas tutupan lahan yaitu hutan, semak belukar, kebun campuran, tegalan/ladang, sawah, pemukiman, perkebunan teh, padang rumput, sungai dan jalan. Luasan masing-masing kelas tutupan lahan dapat dilihat pada Tabel 14 dan sebaran spasialnya dapat dilihat pada gambar 5.

Tabel 14 Jenis Tutupan lahan DAS Ciliwung Hulu Bogor

No Jenis Tutupan Lahan Luas (Ha) Persentase

1 Hutan 5503,02 36,69 2 Jalan 36,45 0,24 3 Kebun Campuran 714,81 4,77 4 Padang Rumput 172,63 1,15 5 Pemukiman 2799,45 18,67 6 Perkebunan Teh 1311,01 8,74 7 Sawah 1414,28 9,43 8 Semak Belukar 945,06 6,30 9 Sungai 55,85 0,37 10 Tegalan/Ladang 2044,73 13,63 Total ± 14997,29 100

Tabel 12 Hasil Separabilitas Klasifikasi Kelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hutan 0 2000 2000 1999.98 2000 1999.9 2000 1999.4 2000 2000 1988 2000 Sawah 2000 0 1999.8 2000 1966.6 1999.9 1992.9 1992.6 1955.6 2000 2000 1982.3 Semak Belukar 2000 1999.8 0 1993.19 2000 2000 2000 1912.9 1967.9 2000 2000 1977.1 Bay. Awan 1999.9 2000 1993.1 0 2000 2000 2000 1984.7 2000 2000 2000 1999.9 Pemukiman 2000 1924 2000 2000 0 1999.74 2000 1962.2 1995.4 2000 2000 1996.1 Tegalan/Ladang 1999.9 1966.6 2000 2000 1999.74 0 1999.4 1987.2 1999.2 2000 1995.83 1999.8 Padang Rumput 2000 1999.9 2000 2000 2000 1999.41 0 2000 2000 2000 2000 2000 Kebun Campuran 1999.4 1992.9 1612.9 1984.73 1962.29 1978.27 2000 0 1985.1 2000 2000 1899.6 Sungai 2000 1955.6 1967.9 2000 1995.42 1999.27 2000 1985.1 0 2000 2000 1780.4 Awan 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 2000 2000 Perkebunan teh 1988 2000 2000 2000 2000 1995.83 2000 2000 2000 2000 0 2000 Jalan 2000 1982.3 1977.1 1999.95 1996.18 1999.89 2000 1899.6 1780.4 2000 2000 0

Tabel 13 Matrik kontigensi hasil uji akurasi terhadap area contoh

Kelas 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 Total PA(%)

Hutan 765 0 0 0 0 2 0 27 0 0 0 0 794 96,34 Sawah 0 93 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 98 94,89 Semak Belukar 9 0 174 1 0 2 0 72 0 0 0 0 258 67,44 Bay. Awan 3 0 0 912 0 0 0 0 0 0 0 0 915 99,67 Pemukiman 0 3 0 0 648 0 0 12 3 1 0 0 667 97,15 Tegalan/Ladang 0 6 3 0 3 504 0 0 3 0 5 0 524 96,18 Padang Rumput 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 54 100 Kebun Campuran 15 0 54 27 24 0 0 291 0 0 0 0 411 70,80 Sungai 0 3 0 0 6 9 0 3 42 3 0 0 66 63,63 Awan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2385 0 0 2385 100 Perkebunan teh 15 0 0 0 0 24 0 0 0 0 354 0 393 90,07 Jalan 0 0 0 0 9 0 0 6 3 0 0 45 63 71,42 Column Total 807 105 231 940 694 542 54 411 51 2389 359 45 6628 UA (%) 94,79 88,57 75,32 97,02 93,37 92,98 100 70,80 82,35 99,83 98,60 100 Overall accuracy = 94, 55%

Penggunaan lahan pada DAS Ciliwung Hulu secara umum terbagi menjadi kawasan hutan lindung, kawasan pertanian baik lahan basah ataupun lahan kering, kawasan perkebunan dan areal pemukiman. Pada DAS Ciliwung Hulu Bogor hutan yang ada berfungsi sebagai kawasan hutan lindung dengan status hutan Negara, terdapat pada Desa Cibeurem dan Desa Citeko, Kecamatan Cisarua dan Desa Megamendung Kecamatan Megamendung. Kawasan hutan didominasi vegetasi hasil suksesi alami dimana kerapatan pada hutan lindung semakin berkurang dan 30% dari kawasan hutan DAS Ciliwung hulu merupakan hutan produksi tanaman pinus (Candra 2003).

Kawasan pertanian pada DAS Ciliwung hulu didominasi oleh persawahan dan tegalan/ladang. Berdasarkan peta penutupan lahan kawasan pertanian telah banyak yang berubah menjadi areal pemukiman. Daerah pertanian ini banyak terdapat pada Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung. Kawasan perkebunan terdapat pada Kecamatan Cisarua. Jenis perkebunan adalah perkebunan teh dimana selain berfungsi sebagai perkebunan teh juga sebagai kawasan wisata.

Areal pemukiman pada daerah penelitian ini merupakan proporsi lahan terbesar kedua setelah hutan. Pemukiman yang ada cenderung menyebar dan berada disepanjang Jalan Raya Puncak. Masih terdapat pola pemukiman pedesaan dan biasanya dekat dengan areal persawahan, tegalan/ladang dan kebun campuran. Kebun campuran yang ada umumnya dalah tanaman palawija, kelapa, dan karet.

Persentase penutupan lahan yang paling besar adalah hutan sebesar 36,96 % (5503,02 ha). Adapun urutan penutupan lahan dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah hutan, pemukiman, ladang/tegalan, sawah, perkebunan teh, semak belukar, kebun campuran, padang rumput, sungai dan jalan.

4.3 Analisis Data Spasial

Data spasial yang dibutuhkan berdasarkan model dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial 2004 adalah :

Informasi tentang penutupan lahan diperoleh dari hasil interpretasi citra penginderaan jauh. Berdasarkan hasil interpretasi citra SPOT 4 tahun 2008 dan citra Quickbird tahun 2006 terdapat 10 kelas penutupan lahan yaitu hutan, semak belukar, kebun campuran , tegalan/ladang, sawah, pemukiman, perkebunan teh, padang rumput, sungai dan jalan. Pengkelasan tersebut didasarkan pada pengambilan data dilapangan dan objek yang terlihat pada kedua citra. Untuk keperluan pemetaan lahan kritis maka berdasarkan pengamatan dilapangan dan penampakan objek pada persentase penutupan tajuk pohon pada citra maka kelas penutupan lahan tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelas yaitu:

• Sangat rapat

Hutan adalah semua penampakan vegetasi lebat baik di dataran tinggi ataupun di perbukitan pada DAS Ciliwung Hulu Bogor,

• Rapat

Semak belukar adalah kawasan bekas hutan yang telah tumbuh kembali atau kawasan dengan liputan pohon jarang atau vegetasi rendah,

• Sedang

Semua penampakan perkebunan teh • Jarang

Kawasan pertanian secara umum pada DAS Ciliwung Hulu ditanami dengan tanaman dengan daur pendek,

• Sangat jarang

Kawasan yang lebih mengarah ke lahan kosong dan areal terbangun

Luasan setiap kelas penutupan lahan dapat dilihat pada Tabel 15 dan sebaran spasialnya dapat dilihat pada Gambar 5.

Tabel 15 Kelas penutupan lahan DAS Ciliwung Hulu Bogor

Kelas Penutupan Lahan Luas (ha) Persentase

Sangat Rapat Hutan 5503,02 36,69

Rapat Semak/Belukar 945,06 6,30

Sedang Perkebunan teh 1311,01 8,74

Jarang Tegalan Ladang, Kebun campuran, Sawah 4173,82 27,83 Sangat jarang Padang Rumput, Pemukiman,Jalan

2. Kelas Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng berpengaruh terhadap terjadinya lahan kritis karena semakin curam tingkat kemiringan lereng, maka akan semakin besar potensi terjadinya lahan kritis. Bentuk topografi wilayah DAS Ciliwung Hulu Bogor bervariasi antara bentuk datar, landai, agak curam, curam sampai dengan sangat curam. Berdasarkan pengolahan peta topografi daerah penelitian diubah menjadi kelas lereng menggunakan analisis permukaan atau DEM (Digital Elevation Model), daerah penelitian diklasifikasikan menjadi 5 kelas kemiringan lereng. Luasan setiap kelas kemiringan lereng daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 16 dan sebaran spasialnya pada Gambar 6.

Tabel 16 Pengkelasan Kemiringan Lereng

Kelas Kelerengan Kecamatan Luas (Ha) Persentase

Cisarua Ciawi Megamendung Sukaraja

0 – 8 (Datar) 2521,61 504,81 2199,77 66,02 5292,21 35,29 8 – 15 (Landai) 1490,24 32,96 1024,16 70,29 2617,66 17,45 15 – 25 (Agak Curam) 1547,04 30,22 1117,83 20,86 2715,94 18,11 25 -40 (Curam) 2633,83 1046,84 3680,66 24,54 >40 (Sangat Curam) 566,18 124,65 690,83 4,61 Total ±14997,29 100

Kelas kemiringan lereng yang mendominasi daerah penelitian ini adalah kelas kemiringan lereng datar (0 – 8 %) dengan luas sebesar 5292, 21 ha (35,29 %). Kelas kemiringan lereng sangat curam (45 – 100 %) merupakan kelas kemiringan dengan luasan terkecil sebesar 690,83 ha (4,61 %). Kemiringan lereng datar terluas terdapat pada Kecamatan Cisarua seluas 2521, 61 ha (47, 64%) sementara untuk luasan terkecil terdapat pada Kecamatan Sukaraja seluas 66,02 ha (1,25 %).