BAB. II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Peneliti akan mengungkapkan dan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini sebagai bahan pembanding dan pelengkap bagi kesempurnaan tesis ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kajian pustaka berupa penelitian yang ada, sehingga aspek-aspek dalam penelitian terdahulu yang belum tersentuh dapat dilakukan dalam penelitian kali ini.

Disamping itu karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sangat menghargai posisi manusia sebagai subyek, sehingga meskipun terdapat kesamaan objek peneliti maka akan ditemukan sejumlah variasi hasil penelitian. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan permasalahan yang peneliti kaji saat ini.

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Lerman Sinaga mahasiswa Universitas Indoenesia, tesis tahun 2001 yang melakukan peneltian dengan judul ―Interaksi Etnis Berbeda Berbeda Agama ― (Tinjauan Dari Segi Stereotip, Prasangka, dan Etnosentrisme serta Gaya Komunikasi Di Kampung Sawah , Pondok Gede Bekasi 2001 . Pemahaman yang baik mengenai stereotip, prasangka dan etnosentrisme serta gaya komunikasi akan sangat membantu pihak-pihak yang melakukan interaksi, sehingga sehingga dapat ―mengontrol diri‖ sebagai Pelaku komunikasi yang terampil dan berkompeten dalam berkomunikasi antarbudaya, Stereoitip, prasangka, dan etnosentrisme dengan arah yang positif akan menjadi faktor penting untuk menciptakan iklim dalam komunikasi yang baik dalam memperlancara komunikasi

kedua belah pihak, karena masing-masing akan lebih mudah menerima perbedaan- perbedaan yang ada dan menjadikannya sebagai hal yang saling melengkapi bagi kebaikan bersama. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori komunikasi antarbudaya.

Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Toni Hartono (2005) dengan judul tesis ―Perilaku Adaptasi Mahasiswa Malaysia di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim/UIN Suska Riau (Kajian dalam Perspektif Komunikasi Antarbudaya ).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh kelompok mahasiswa Malaysia sebelum berada di Riau tidak sesuai dengan kondisi riil sosial budaya Indonesia, sehingga mereka mengalami gegar budaya. Identitas budaya kelompok mahasiswa Malaysia yang masih dimiliki dan dipertahakan di UIN Suska Riau berupa simbol verbal dan non verbal. Bentuk simbol verbalnya adalah pakaian Melayu yang identik dengan Islam, sedangkan simbol-simbol nonverbalnya adalah berfikir dan bergaul secara Islami. Proses adaptasi kelompok mahasiswa Malaysia yang diwarnai oleh berbagai perilaku adaptasi sesuai karakteristik dan identitas yang ada pada kelompok mahasiswa malaysia tersebut. Hambatan adaptasi yang muncul pada kelompok mahasiswa Malaysia yaitu karena adanya perbedaan dalam memahami dan menggunakan bahasa, perbedaan dalam sosial dan budaya, perbedaaan dalam pergaulan, perbedaan dalam berpakaian, perbedaan dalam perilaku keagamaan dan lain-lain serta hambatan dalam diri. Untuk mengatasi berbagai hambatan yang mereka temui, paa informan memanfaatkan keberadaan mahasiswa Indonesia (significant others), teman-teman sesama Malaysia, dosen di lingkungan UIN Suska Riau (generalized others), organisasi PKPMI dan UMNO , dan penggunaan kamus bahasa Indonesia.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan Iin Dwi Purwanti tahun 2012 yang berjudul ―Pola Komunikasi Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Bali Dalam Upaya Melestarikan Budaya Tradisionalnya”.

Penelitan ini menganalisis Masyarakat Desa Tenganan Pegrisingan memilki struktur sosial berdasarkan sistem perkawinan endogami melakukan komunikasi secara vertikal dan horisontal secara formal dan informal dengan menggunakan varietas bahas ( Bahasa Bali Aga,Bahasa Alus dan Sambodana) secara lisan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adannya Alur bahasa dalam komunikasi formal banyak dilakukan secara Top Down yaitu para Tetua Adat, Klian Desa,Pembawa Pesan hingga masyarakat sedangkan komunikasi dengan wisman masih terkendala pada kemapuan berbahasa asing yang dimiliki warga, sehingga untuk menjelaskan kebudayaan mereka kepada para wisatawan banyak mengandalkan jasa pemandu wisata.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Santi Zinaida tahun 2013 dengan judul ―Perilaku Adaptasi Komunikasi Antar Budaya Mahasiswa Internasional Di Perguruan Tinggi Palembang ( Studi Fenomenologi Pada Adaptasi Mahasiswa Asal Malaysia Keturunan India di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ). Hasil peneltian yang dilakukan menunjukkan bahwa Interaksi sosial Mahasiswa Malaysia masih dipengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang mereka terapkan di India seperti berkelompok, berdramaturgi dengan masyarakat lokal sehingga walaupun mereka kewarganegaraan Malaysia yang serumpun dengan Indonesia khususnya Palembang, namun budaya India yang masih mereka terapkan membuat mereka sulit beradaptasi dengan kebudayaan Palembang yang juga masih dipengaruhi budaya Melayu seperti Malaysia.

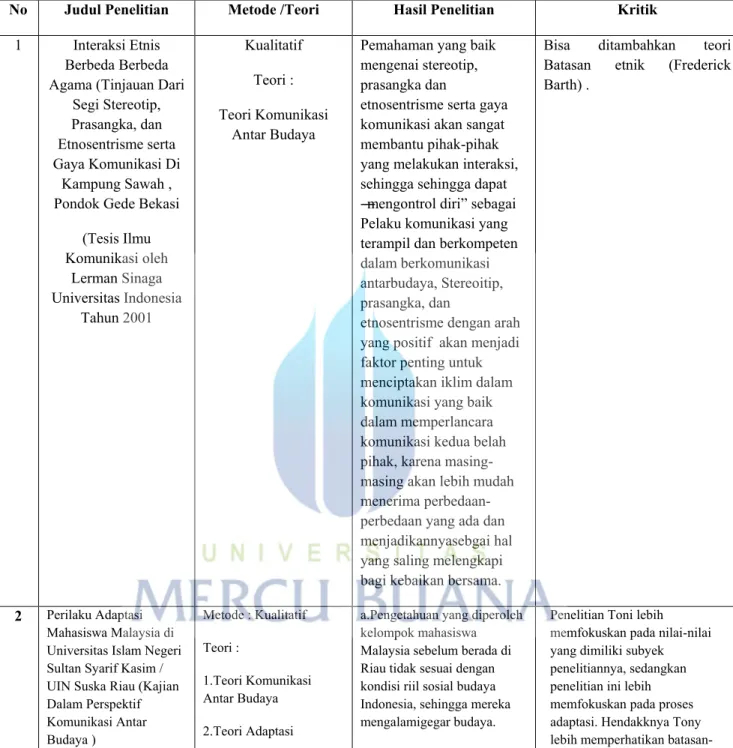

Tabel 2.1.1. Matriks Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No Judul Penelitian Metode /Teori Hasil Penelitian Kritik 1 Interaksi Etnis

Berbeda Berbeda Agama (Tinjauan Dari

Segi Stereotip, Prasangka, dan Etnosentrisme serta Gaya Komunikasi Di

Kampung Sawah , Pondok Gede Bekasi

(Tesis Ilmu Komunikasi oleh

Lerman Sinaga Universitas Indonesia

Tahun 2001

Kualitatif Teori : Teori Komunikasi

Antar Budaya

Pemahaman yang baik mengenai stereotip, prasangka dan

etnosentrisme serta gaya komunikasi akan sangat membantu pihak-pihak yang melakukan interaksi, sehingga sehingga dapat

―mengontrol diri‖ sebagai Pelaku komunikasi yang terampil dan berkompeten dalam berkomunikasi antarbudaya, Stereoitip, prasangka, dan

etnosentrisme dengan arah yang positif akan menjadi faktor penting untuk menciptakan iklim dalam komunikasi yang baik dalam memperlancara komunikasi kedua belah pihak, karena masing- masing akan lebih mudah menerima perbedaan- perbedaan yang ada dan menjadikannyasebgai hal yang saling melengkapi bagi kebaikan bersama.

Bisa ditambahkan teori Batasan etnik (Frederick Barth) .

2 Perilaku Adaptasi Mahasiswa Malaysia di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim / UIN Suska Riau (Kajian Dalam Perspektif Komunikasi Antar Budaya )

(Tesis Komunikasi Universitas Pajajaran oleh Toni Hartono Tahun 2005

Metode : Kualitatif Teori :

1.Teori Komunikasi Antar Budaya 2.Teori Adaptasi 3.Teori Interaksi Simbolik

4.Teori Verbal dan Non Verbal

a.Pengetahuan yang diperoleh kelompok mahasiswa Malaysia sebelum berada di Riau tidak sesuai dengan kondisi riil sosial budaya Indonesia, sehingga mereka mengalamigegar budaya.

b.Identitas budaya kelompok mahasiswa Malaysia yang masih dimiliki dan

dipertahankan di UIN Suska Riau berupa simbol verbal (pakaian Melayu yang identik dengan Islam) dan nonverbal (berpikir dan bergaul secara Islami )

c. Mahasiswa asal Malaysia sedikit banyak sudah

Penelitian Toni lebih memfokuskan pada nilai-nilai yang dimiliki subyek penelitiannya, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada proses adaptasi. Hendakknya Tony lebih memperhatikan batasan- batasan pada penelitiannya, agar tidak bertele-tele.

mengetahui mengenai Indonesia, khususnya kota Palembang.

c.Mahasiswa Malaysia juga memiliki identitas budaya yang masih kental dengan budaya India seperti pola makan, agama dan tingkah laku sehingga mempengaruhi proses adaptasi yang mereka lakukan di Kota Palembang 3 Pola Komunikasi

Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Bali Dalam Upaya Melestarikan Budaya Tradisionalnya. (Tesis Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana Jakarta oleh Iin Dwi Purwanti ( NIM.

55209110004, Tahun 2012)

Metode : Kualitatif ( Etnografi Komunikasi ) Teori :

1.Teori Saville 2. Teori Traike

Masyarakat Desa Tenganan Pegrisingan memilki struktur sosial berdasarkan sistem perkawinan endogami melakukan komunikasi secara vertikal dan horisontal secara formal dan informal dengan

menggunakan varietas bahasa ( Bahasa Bali Aga,Bahasa

Alus dan Sambodana) secara lisan. Alur bahasa dalam komunikasi formal banyak dilakukan secara Top Down yaitu para Tetua Adat, Klian Desa,Pembawa Pesan hingga masyarakat sedangkan komunikasi dengan wisman masih terkendala pada kemampuan berbahasa asing yang dimiliki warga, sehingga untuk menjelaskan

kebudayaan mereka kepada para wisatawan banyak mengandalkan jasa pemandu wisata.

Kajian Pustaka dalam Tesis ini belum dilengakapi dengan kritik terhadap hasil penelitian tersebut.

Akan lebih menarik lagi digabungkan dengan etnografi , jadi akan lebih lengkap.

4 Perilaku Adaptasi Komunikasi Antar Budaya Mahasiswa Internasional Di Perguruan Tinggi Palembang ( Studi Fenomenologi Pada Adaptasi Mahasiswa Asal Malaysia Keturunan India di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.(Tesis Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana Jakarta oleh Rahma Santi Zinaida, NIM : 55209120014

Meode : Kualitatif ( Fenomenologi Alfred Schuttz)

1. Teori Komunikasi Antar Budaya 2. Teori Batasan

Etnik 3. Teori

Dramaturgi 4. Interaksi

Simbolik

Interaksi sosial Mahasiswa Malaysia masih dipengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang mereka terapkan di India seperti berkelompok, berdramaturgi dengan masyarakat lokal sehingga walaupun mereka

kewarganegaraan Malaysia yang serumpun dengan Indonesia khususnya Palembang, namun budaya India yang masih mereka terapkan membuat mereka sulit beradaptasi dengan kebudayaan Palembang yang juga masih dipengaruhi budaya Melayu seperti Malaysia.

Penelitian ini agar lebih detil menggunakan studi etnografi budaya dan etnografi komunikasi.

2.1.2. Kajian Teoritis

2.1.2.1. Kompetensi Komunikasi

Kompetensi komunikasi dalam menurut Willian Howel dalam Griffin (2003:425) memiliki kemampuan yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dalam mengelola pertukaran pesan verbal dan non verbal berdasarkan patokan-patokan tertentu. Adapun komponen-komponen kompetensi digambarkan sebagai gabungan antara Knowledge (Pengetahuan), Skills (Ketampilan) dan Attitude (Sikap). Sedangkan tiga ukuran kompetensi, adalah : pemahaman terhadap proses komunikasi dalam berbagai konteksnya, kemampuan perilaku komunikasi verbal dan non verbal secara tepat, dan berorientasi pada sikap positif terhadap komunikasi.

Kemampuan atau ketidakmampuan dalam menguasai satu jenis ketrampilan (kompetensi atau inkompentensi komunikasi) akan mengakibatkan tidak tepatnya perilaku komunikasi yang ditampilkan. Kompentensi ini sangat membantu penutur ketika mereka menggunakan atau menginterprestasikan bentuk-bentuk lingusistik.

Kompetensi komunikasi menurut Kuswarno (2008:43) akan menjangkau:

1. Pengetahuan dan harapan tentang siapa yang berbicara dalam setting tertentu?;

2. Kapan mengatakannya?;

3. Bilamana harus diam?;

4. Siapa yang diajak bicara?;

5. Bilaman berbicara dengan orang tertentu yang status sosialnya berbeda?

6. Apa perilaku non verbal yang pantas?;

7. Rutin yang bagaimana yang terjadidalam alih giliran percakapan?;

8. Bagaimana menawarkan bantuan?;

9. Bagaimana meminta informasi dan sebagainya?;

Singkatnya kompetensi komunikasi akan melibatkan sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan bahasa dan dimensi komunikatif dalam setting sosial tertentu. Karena kompetensi komunikasi melibatkan aspek budaya dan sosial, maka kompetensi mengacu pada pengetahuan dan ketrampilan komunikatif yang dimiliki oleh sekelompok sosial atau masyarakat. Namun kompetensi komunikasi tidak dapat berlaku seterusnya melainkan dinamis mengikuti perubahan-perubahan individu yang mengunakannya.

2.1.2.2. Pola Komunikasi Masyarakat

Memahami pola-pola komunikasi dalam masyarakat akan memberikan gambaran umum dari perilaku masyarakat tersebut. Dari pola juga dapat diketahui bagaimana unit-unit komunikatif dari masyarakat tersebut diorganisasikan, dipandang secara luas sebagai cara-cara berbicara, maupun bagaimana pola-pola itu saling berkaitan dalam cara yang sistematis dengan makna dari aspek-aspek yang lain.

Pace (2002) menyatakan bahwa pola-pola komunikasi merupakan pengaturan mengenai siapa yang beribicara kepada siapa dan mempunyai konsekwensinya dalam fungsi organisasinya. Ada beberapa macam pola komunikasi antara lain pola roda roda dan pola lingkaran. Pola roda mengarahkan pada seluruh informasi kepada individu yang menduduki pososi sentral. Sedangkan pola lingkaran memungkinkan

semua anggota berkomunikasi satu dengan yang lainnya hanya melalui sejenis sistem pengulangan pesan.

Seville dan Troike dalam Antin (2005) menyatakan bahwa dalam langkah awal untuk mendiskripsikan dan menganalisis pola komunikasi yang ada dalam suatu masyarakat adalah dengan mengidentifikasikan peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi secara berulang. Langkah selanjutnya menginventarisasikan komponen yang membangun peristiwa komunikasi, kemudian menemukan hubungan komponen tersebut.

Pola komunikasi masyarakat tertentu merupakan bagian dari keseluruhan pola budaya dan dapat dipelajari atau dipahami dalam konteks bahwa pola-pola komunikasi yang menjadi pengamatan kita di seluruh dunia adalah kumpulan dari adalah kumpulan dari adat istiadat yang selama ini kita anggap sepele dan tidak berarti.

Pada dasarnya pola adalah suatu konsep yang ditujukan untuk memudahkan komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain. Pola memungkinkan manusia untuk memikirkan suatu aspek permasalahan dan solusinaya dan juga mengkomunikasikannya. Pola memungkinkan kita menyampaikan informasi dari satu orang ke orang lainnya. Pola memudahkan kita mengkomunikasikan suatu konsep desain.

Pola komunikasi dapat diartikan sebagai suatu struktur yang sistematis tentang tingkah laku penerimaan dan pengiriman pesan diantara anggota kelompok, siapa berbicara kepada siapa dan tingkat keseringan tertentu yang membentuk suatu kebiasaan (Larson 1985).

2.1.2.3.Komunikasi Verbal

Bahasa dapat didefinisikan sebagai perangkat simbol, dengan aturan untuk mengkobinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dapat dipahami suatu komunitas.

Menurut Suranto Aw. ( 2010: 14 ) komunikasi verbal adalah komunikasi dengan ciri bahwa pesan yang dikirimkan berupa pesan verbal atau dalam bentuk ungkapan kalimat, baik secara lisan maupun tulisan.

Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang mereprentasikan berbagai aspek realitas individual kita. Konsekuensinya, kata-kata abstraksi realitas kita yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan totalitas objek atau konsep yang diwakili oleh kata-kata itu. Misalnya, kata rumah, kursi atau mobil . Realitas apa yang diwakili oleh setiap kata itu? Begitu banyak ragam rumah. Ada rumah bertingkat, rumah mewah, rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS). Ada rumah tembok, ada pula rumah bilik (terbuat dari bambu) . Kata kursipun juga rumit. Ada kursi jok ( di ruang tamu), kursi kerja, kursi goyang, kursi malas, dan sebagainya.

Dilihat dari bahannya ada kursi yang terbuat dari besi, kursi kasy , kursi rotan, kursi bambu, atau kursi yang terbuat dari kombinasi bahan-bahan itu. Belum lagi modelnya yang bermacam-macam pula. Pun, kata mobil ternyata tidak sederhana. Ada bis, truk, sedan, jib, dan minibus. Ada mobil pribadi modelnya beraneka ragam, begitu pula tahun pembuatan, serta warna catnya.

Berbicara tentang komunikasi verbal, yang porsinya hanya 35% dari keseluruhan komunikasi kita, banyak orang tidak sadar bhawa bahasa itu terbatas

Keterbatasan bahasa tersebut antra lain keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Tidak semua kata tersedia untuk merujuk pada objek. Suatu kata hanya hanya mewakili realitas, tetapi bukan realitas itu sendiri.Dengan demikian kata- kata pada dasarnya bersifat parsial, tidak melukiskan sesuatu secara eksak.Oleh karena itu ada kalanya kita menamai suatu objek. Misalnya, nama apa harus kita berikan pada sebuah benda yang bentuknya mirip pintu, tetapi berukuran kecil, misalnya 50 cm x 20 cm:pintu , pintu kecil, jendela, jendela kecil, lubang angin atau apa? Contoh lain, apakah universitas itu? Haruskah suatu universitas memiliki gedung?; haruskah suatu universitas memiliki sejumlah profesor?juga perpustakaannya dan tim olah raganya?Dapatkah kita menamakan lembaga-lembaga penjual gelar yang marak di negara kita, atau lembaga di luar negeri yang mereka wakili, sebagai universitas? Kalau tidak, mengapa mereka menawarkan gelar-gelar yang lazim ditawarkan universitas? Yang kedua kata-kata bersifat ambigu, karena kata-kata mereprensentasikan persepsi dan interpretasi orang-orang yang berbeda, yang menganut latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu terdapat kemungkinan untuk memaknai kata-kata tersebut.Konsep dan lain-lain (dll), dan sebagainya (dsb) dan seterusnya (dst) sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada suatu pernyataan yang dapat mewakili dunia nyata dan meskipun terdapat pengetahuan yang komprehensif mengenai suatu subyek, akan selalu ada hal lain atau hal baru untuk dipertimbangkan. Contoh lain Tubuh orang itu berat;kepala saya berat;ujiannya berat;dosen itu memberikan sanksi berat sebenarnya bersifat ambigu.

Yang ketiga keterbatasan bahasa karena karena kata-kata mengandung bias budaya. Bahasa terikat oleh konteks budaya . Dengan ungkapan lain , bahasa dapat dipandang sebagai perluasan budaya.Menurut Hipotesis Sapir-Whort, sering juga

disebut Teori Relativisitas Linguistik, sebenarnya setiap bahasa menunjukkan suatu dunia simbolik yang khas, yang melukiskan realitas pikiran, pengalaman batin, dan kebutuhan pemakainya. Jadi bahasa yang berbeda sebenarnya mempengaruhi pemakaianya untuk berpikir, melihat lingkungan, dan alam semesta di sekitarnya dengan cara yang berbeda, dan berperilaku secara berbeda pula.

Yang ketiga keterbatasan bahasa karena percampuran fakta, penafsiran dan penilaian.Dalam kehidpan kita sehari-hari kita sering mencampuradukkan fakta dan dugaan. Banyak peristiwa yang kita anggap fakta sebenarnya merupakan dugaan yang berdasarkan kemungkinan misalnya ketika pada hari kerja kita menemukan seorang pria dewasa sedang membelah kayu pada hari kerja pukul 10.00 pagi, apakah ia bekerja atau sedang bersantai?Kebanyakan dari kita akan menyebut orang itu lagi bekerja. Akan tetapi , jawaban sesungguhnya bergantung pada : Pertama, apa yang disebut ―bekerja‖Kedua, apa pekerjaan tetap orang itu untuk mencari nafkah? Kalau yang dimaksud ― bekerja‖ adalah melakukan pekerjaan tetap untuk mencari nafkah dan ini memang definisi yang umum, maka orang itu memang sedang bekerja, bila orang itu memang pekerjaannya membelah kayu bakar ( dan mungkin menjualnya).

Akan tetapi , bila pekerjaan tetap orang itu adalah sebagai dosen , yang pekerjaannya adalah berbicara, membaca, dan menulis, maka ―membelah kayu bakar‖ dapat kita anggap ―bersantai‖ baginya, sebagai selingan di antara jam-jam kerjanya. Bagi tukang kayu bakar, justru salah satu caranya untuk ―bersantai ― adalah membaca, pekerjaan yang biasa dilakukan dosen.

2.1.2.4. Komunikasi Non Verbal

Secara sederhana, pesan non verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Menurut Lary A. Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal

mencakup semua rangsangan (kecuali rangasangan verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima;jadi definisi ini mencakup perilaku yang sengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan;kita mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain.( Deddy Mulyana:2005;308).

Menurut Suranto Aw. ( 2010: 10 ) komunikasi non-verbal adalah komunikasi dengan ciri bahwa pesan yang disampaikan berupa pesan non-verbal atau bahasa isyarat, baik isyarat badaniah ( gestural) maupun isyarat gambar (pictural).

Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh dalam komunikasi, sebagai contoh

apabila kita memakai jaket bergambar palu arit (yang melambangkan komunis) di belakang jaket kita, atau membakar bendera merah putih (yang bisa dimaknai

kebencian atau permusuhan terhadap Indonesia) di alun-alun. Dalam waktu yang singakat apabila aparat kepolisian melihat pasti kita akan ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana kata-kata (verbal) kebanyakan isyarat nonverbal juga tidak universal, melainkan terikat oleh budaya, jadi dipelajari bukan bawaan. Menurut Edward T. Hall ( Deddy Mulyana;2005: 309) menamai bahasa nonverbal sebagai

―bahasa diam‖ (silent language) dan ―dimensi tersembunyi‖ ( hidden dimension) suatu budaya. Disebut diam dan tersembunyi , karena pesan-pesan nonverbal tertanam

dalam konteks komunikasi. Selain isyarat situasional dan relasional dalam transakasi komunikasi, pesan nonverbal memberi kita isyarat-isyarat kontekstual.Bersama isyarat verbal dan isyarat kontekstual, pesan noverbal membantu kita menafsirkan seluruh makna pengalaman komunikasi.

Dalam hubungannya dengan perilaku verbal, perilaku nonverbal mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal, misalnya kita menganggukkan kepala ketika kita mengatakan ―Ya‖ atau menggelengkan kepala ketika mengatakan ―Tidak‖.

2. Memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Misalnya kita melambaikan tangan seraya mengucapkan ―Selamat Jalan‖, ―Sampai Jumpa lagi, ya‖, atau Bye bye‖; atau anda menggunakan gerakan tangan, nada suara yang meninggi, atau suara yang lambat ketika kita berpidato di hadapan khalayak.

3. Perilaku nonvebal dapat menggantikan perilaku verbal, jadi berdiri sendiri, misalnya anda menggoyangkan tangan anda dengan telapak tangan mengarah ke depan (sebagai pengganti kata ―Tidak‖) ketika seseorang pengamen mendatangi mobil kita atau kita menunjukkan letak ruang dekan dengan jari tangan, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, kepada seorang mahasiswa baru yang bertanya, ―Di mana ruang dekan, Pak?‖

4. Perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Misalnya kita sebagai mahasiswa mengenakan jaket atau membereskan buku-buku, atau

melihat jam tangan kita menjelang atau ketika kuliah berakhir, sehingga dosen segera menutup kuliahnya.

5. Perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal. Misalnya, seorang suami mengatakan , ―Bagus! Bagus!‖ ketika dimintai komentar oleh isterinya mengenai gaun yang baru dibelinya, seraya terus membaca surat kabar atau menonton televisi;atau seorang dosen melihat jam tangan dua-tiga kali, padahal tadi ia mengatakan bahwa ia mempunyai waktu untuk berbicara dengan anda sebagai mahasiswanya.

2.1.2.5. Komunikasi Antar Budaya

Manusia adalah makhluk sosial dimana manusia tidak bisa hidup sendiri dan perlu berinteraksi dengan sesamanya. Tanpa berinteraksi dengan orang lain maka manusia pasti tidak bisa hidup sendiri.

Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial , artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, dari lahir sampai mati juga tetap memerlukan bantuan dari orang lain (tidak terbatas pada keluarga, saudara dan teman.). Oleh karena itu manusia diciptakan dengan kemampuan, keahlian, dan ketrampilan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi dan saling menolong dan semuanya itu dilakukan dengan berkomunikasi.

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide dan gagasan) dari satu pihak kepda pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduannya. Pada umumnya komunikasi dilakkukan dengan menggunakan kata-kata

yang dapat dimengerti oleh keduanya , komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala dan mengangkat bahu. Cara ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal.

Suatu asumsi yang berkaitan dengan masalah komunikasi mengatakan bahwa seseorang tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi. Beritik tolak dari asumsi ini, pada dasarnya seseorang tidak bisa lepas dari suatu kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain .

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non verbal .( Deddy Mulyana, 2005:73). Sedangkan menurut Suranto Aw. ( 2010: 13 ) komunikasi antarpribadi ( interpersonal communication ) yakni komunikasi antara seseorang dengan orang lain, bisa berlangsung secara tatap muka maupun dengan bantuan media.

Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa-sosial, melainkan dalam konteks atau situasi tertentu. Secara luas konteks disini berarti semua faktor diluar orang-orang yang berkomunikasi, yang terdiri dari: pertama, aspek bersifat fisik seperti iklim, cuaca, suhu udara, bentuk ruangan, warna dinding, penataan tempat duduk, jumlah peserta komunikasi, dan alat yang tersedia untuk menyapaikan pesan;

kedua, aspek psikologis, seperti: sikap, kecenderungan, prasangka, dan emosi para peserta komunikasi; ketiga, aspek sosial, seperti: norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik budaya; dan keempat, aspek waktu, yakni kapan berkomunikasi (hari, jam berapa, pagi, siang, sore atau malam ).

Banyak pakar komunikasi mengklarifikasikan komunikasi berdasarkan konteknya. Sebagaimana juga definisi komunikasi, konteks komunikasi ini diuraikan secara berlainan. Istilah-istilah lain juga digunakan untuk merujuk pada konteks ini.

Selain istilah konteks (context) yang lazim, juga digunakan istilah tingkat (level), bentuk (type), situasi (situation), keadaan (setting), arena, jenis (kind), cara (mode), pertemuan (encounter) dan kategori.

Kita sering tidak menyadari pentingnya bahasa, karena kita sepnajang hidup menggunakannya. Kita baru sadar bahasa itu penting ketika kita menemui jalan buntu dalam menggunakan bahasa, misalnya ketika kita berupaya berkomunikasi dengan orang yang sama sekali tidak memahami bahasa kita yang membuat kita frustasi;

ketika kita sulit menerjemahkan suatu kata, frase atau kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain; ketika kita harus menulis lamaran pekerjaan atau diwawancara dalam

bahasa Inggris untuk memperoleh pekerjaan yang bagus.

Fungsi bahasa yang mendasar adalah untuk menamai dan menjuluki orang, objek, dan peristiwa. Setiap orang punya nama untuk identifikasi sosial. Orang juga dapat menamai apa saja, objek-objek yang berlainan, termasuk perasaan tertentu yang mereka alami. Menurut Larry L. Baker (dalam Mulyana, 2007: 266-267), bahasa memiliki tiga fungsi: penamaan (naming atau labeling), interaksi dan transmisi informasi. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengindentifikasi objek, tindakan atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi.

Fungsi interaksi menurut Barker, menekankan berbagai gagasan dan emosi, yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan.

Melalui bahasa informasi dapat disampaikan kepada orang lain. Sebagai contoh setiap

hari kita menerima informasi, sejak bangun tidur hingga kita akan tidur kembali , dari orang lain, baik secara langsung atau tidak (melalui media massa misalnya). Fungsi bahasa inilah yang disebut fungsi transmisi. Barker berpandangan , keistimewaan bahasa sebagai sarana transmisi informasi yang lintas-waktu, dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, memungkinkan kesinambungan budaya dan tradisi kita. Tanpa bahasa kita tidak mungkin menghadirkan semua objek dan tempat untuk kita rujuk dalam komunikasi kita.

Fungsi kedua bahasa, yakni sebagai sarana untuk berhubungan dengan orang lain, sebenarnya banyak berkaitan dengan fungsi-fungsi komunikasi, dimana bahasa memungkinkan kita bergaul dengan orang lain untuk kesenangan kita dan mempengaruhi mereka untuk mencapai tujuan kita. Melalui bahasa kita dapat mengendalikan lingkungan kita, termasuk orang-orang disekitar kita.

Sedangkan fungsi ketiga memungkinkan kita untuk hidup lebih teratur, saling memahami mengenai diri kita, kepercayaan-kepercayaan kita , dan tujuan-tujuan kita.

Kita tidak mungkin menjelaskan semua itu dengan menyusun kata-kata secara acak, melainkan berdasarkan aturan-aturan tertentu yang telah kita sepakati bersama (Mulyana, 2007: 260-268)

Setiap prakatik komunikasi pada dasarnya adalah representasi budaya atau tepatnya suatu peta atas suatu realitas (budaya) yang sangat rumit. Komunikasi dan budaya adalah dua entitas yang tak terpisahkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Edward T. Hall dalam Mulyana (2008:14) bahwa‖ Budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah Budaya). Alferd G. Smith dalam Mulyana (2008:14) mendefinisikan Budaya sebagai kode yang kita pelajari bersama dan untuk itu dibutuhkan komunikasi.

Secara harafiah, istilah budaya berasal dari Bahasa Latin yaitu Colere yang memiliki arti mengelola tanah, yaitu segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi (pikiran) manusia dengan tujuan untuk mengolah tanah atau tempat tinggalnya atau dapat pula diartikan sebagai usaha manusia untuk dapat melangsungkan dan mempertahankan hidupnya di dalam lingkungan (Soejanto Poespowardojo, 1993) dalam Suranto Aw. (2010: 23 ).Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi ( budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

Manusia memiliki unsur-unsur potensi budaya yaitu pikiran (cipta), rasa dan kehendak (karsa) dan karya. Hasil keempat potensi budaya itulah yang disebut dengan kebudayaan.

Budaya berkenaan dengan cara hidup, manusia belajar berpikir, merasa, mempercayai dan mengusakahan apa yang patut menurut budayannya.Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktik komunikasi, teknologi, semua itu berdasarkan pola-pola budaya.

Budaya adalah suatu konsep yang membagkitkan minat. Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek- objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok.(Deddy Mulyana, Jalaluddin Rakhmat:2005: 18).

Budaya adalah gaya hidup unik suatu kelompok manusia tertentu. Budaya bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh sebagian orang dan tidak dimiliki oleh sebagian

orang lainnya—budaya dimiliki oleh seluruh manusia dan dengan demikian merupakan suatu faktor pemersatu.

Budaya dan komunikasi tidak dipisahkan oleh karena budaya tidak hanya menentukan siapa yang bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana orang menyandi pesan, makna yang ia miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisinya untuk mengirim , memperhatikan dan menafsirkan pesan. Sebenarnya seluruh perbendaharaan perilaku kita sangat bergantung pada budaya tempat kita dibesarkan.

Konsekuennya, budaya merupakan landasan komunikasi. Bila budaya beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktik-praktik komunikasi.

Banyak sekali definisi mengenai budaya menurut penilain para ahli komunikasi, namun beberapa definisi yang ada seperti Hofstede yang disadur dalam Lewis (2005:21) mengatakan bahwa budaya sebagai pemrogaman kolektif atas pikiran yang menbedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya.

Pemrogaman kolektif yang dimasksud adalah sebuah prosesyang mengikat diri kita masing-masing semenjak kita lahir. Peran budaya sangat besar dalam kehidupan kita, sebagaimana komunikasi, budaya juga bersifat Omnipresent atau hadir dimana-mana.

Budaya dan komunikasi berinteraksi secara erat dan dinamis. Inti budaya adalah komunikasi, karena budaya muncul melaui komunikasi. Akan tetapi pada gilirannya budaya yang terciptapun mempengaruhi cara berkomunikasi anggota budaya bersangkutan. Hubungan antara budaya dan komunikasi bersifat timbal balik.

Budaya takkan eksis tanpa komunikasi dan komunikasipun takkan eksis tanpa budaya. ( Mulyana, 2005:14).

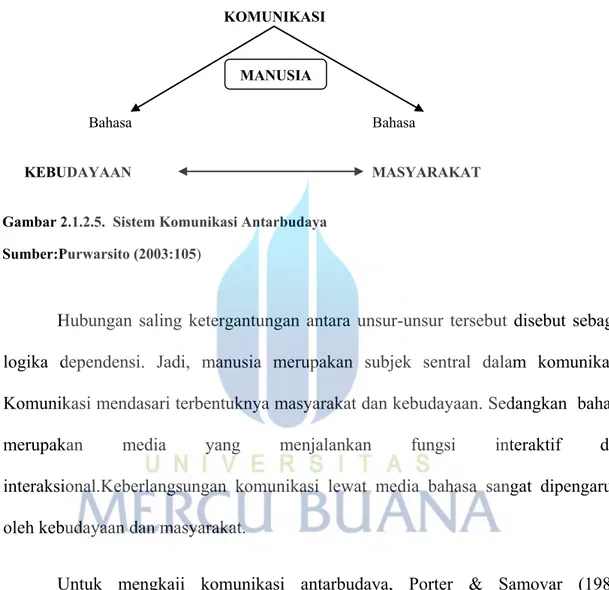

Kehidupan berbudaya terdiri dari beberapa unsur , yaitu : manusia, masyarakat , komunikasi , kebudayaan, dan bahasa yang dapat digambarkan sebagai berikut:

KOMUNIKASI

Bahasa Bahasa

KEBUDAYAAN MASYARAKAT

Gambar 2.1.2.5. Sistem Komunikasi Antarbudaya Sumber:Purwarsito (2003:105)

Hubungan saling ketergantungan antara unsur-unsur tersebut disebut sebagai logika dependensi. Jadi, manusia merupakan subjek sentral dalam komunikasi.

Komunikasi mendasari terbentuknya masyarakat dan kebudayaan. Sedangkan bahasa merupakan media yang menjalankan fungsi interaktif dan interaksional.Keberlangsungan komunikasi lewat media bahasa sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan masyarakat.

Untuk mengkaji komunikasi antarbudaya, Porter & Samovar (1985) menytakan bahwa perlu adanya pemahaman hubungan antara kebudayaan dengan komunikasi. Melalui kebudayaan manusia belajar berkomunikasi serta memandang dunia mereka melaui kategori-kategori, konsep-konsep, dan label-label yang dihasilkan budaya. Kemiripan budaya dalam perspektif memungkinkan pemberian makna yang mirip terhadap suatu objek sosial atau peristiwa. Oleh karena itu,

MANUSIA

hubungan antar budaya dan komunikasi bersifat timbal balik, dimana keduanya saling mempengaruhi.

Komunikasi antarbudaya (intercultural communication) adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Ketika komunikasi terjadi antara orang-orang berbeda bangsa, kelompok ras, atau komunikasi bahasa, komunikasi tersebut disebut komunikasi antarbudaya (Mulyana, 2004 : xi). Lebih lanjut komunikasi antarbudaya pada dasarnya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktifitas komunikasi:apa makna pesan verbal dan nonverbal menurut budaya-budaya yang bersangkutan, apa yang layak dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikan (verbal dan nonverbal) dan kapan mengkomunikasikannya.

Dengan beberapa pemahaman diatas , maka komunikasi antarbudaya dapat diartikan melaui beberpa pernyataan sebgai berikut (Liliweri, 2009: 9-10):

1. Komunikasi antarbudaya adalah pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antara dua orang yang saling berbeda latar belakang budaya.

2. Komunikasi antarbudaya merupakan pertukaran pesan-pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orangyang berbeda latar belakang budaya.

3. Komunikasi antarbudaya merupakan pembagian pesan yang berbentuk informasi atau hiburan yang disampaikan secara lisan atau tertulis atau metode lainnya yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda latar belakang budayanya.

4. Komunikasi antarbudaya adalah pengalihan informasi dari seseorang yang berkebudayaan tertentu kepada seorang yang berkebudayaan lain.

5. Komunikasi antarbudaya adalah pertukaran makna berbentuk simbol yang dilakukan dua orang yang berbeda latar belakang budayanya.

6. Komunikasi antarbudaya adalah proses pengalihan pesan yang dilakukan seorang melalui saluran tertentu kepada orang lain yang keduanya berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan menghasilkan efek tertentu.

7. Komunikasi antarbudaya adalah setiap proses pembagian informasi, gagasan atau perasaan diantara mereka yang berbeda latar belakang budayanya. Proses pembagian informasi itu dilakukan secara lisan dan tertulis, juga melalui bahasa tubuh, gaya atau tampilan pribadi, atau bantuan hal lain disekitarnyayang memperjelas pesan.

Kemudian definisi lain Komunikasi antarbudaya adalah bilamana sumber dan penerimanya berasal dari budaya yang berbeda.Komunikasi antarbudaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. (Deddy Mulyana, Jalaluddin Rakhmat:2005: 20).

Fenomena-fenomena komunikasi antara komunitas-komunitas berbeda budaya tampaknya semakin rumit sejalan dengan semakin beranekaragamnya konsep-diri, minat, kepentingan, gaya hidup, kelompok rujukan, sistem kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang. Kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, khususnya yang berbeda budaya, bukan saja merupakan kesulitan memahami bahasa yang tidak kita kuasai, melainkan juga sistem nilai mereka dan juga bahwa nonverbal mereka (Mulyana, 2004: 25).

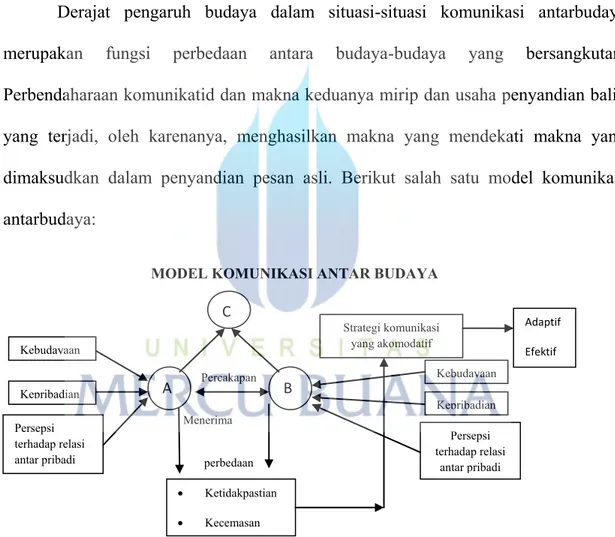

Model komunikasi antarbudaya dari Gudykust&Kim menggambarkan bahwa adanya pengaruh budaya-budaya individu dan masalah-masalah penyandian dan penyandian balik pesan. Dalam setiap budaya ada bentuk lain yang agak serupa dengan bentuk budaya lainnya. Ini menunjukkan individu yang telah dibentuk oleh suatu budaya. Bentuk individu sedikit berbeda dari bentuk budaya yang mempengaruhinya.

Derajat pengaruh budaya dalam situasi-situasi komunikasi antarbudaya merupakan fungsi perbedaan antara budaya-budaya yang bersangkutan.

Perbendaharaan komunikatid dan makna keduanya mirip dan usaha penyandian balik yang terjadi, oleh karenanya, menghasilkan makna yang mendekati makna yang dimaksudkan dalam penyandian pesan asli. Berikut salah satu model komunikasi antarbudaya:

MODEL KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA

Percakapan

Menerima

perbedaan

Gambar 2.1.2.6. Model Komunikasi Antar budaya Sumber : Liliweri (2009:32)

Kebudayaan

Kepribadian Persepsi terhadap relasi antar pribadi

Strategi komunikasi yang akomodatif

Ketidakpastian

Kecemasan

Kepribadian

Adaptif

Efektif Kebudayaan

C

A B

Persepsi terhadap relasi

antar pribadi

2.1.2.6. Hakikat Komunikasi Antarbudaya

Kita dapat mendefinisikan kultur sebagai gaya hidup yang relatif khusus dari kelompok masyarakat – yang terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, artifak, cara berperilaku, serta cara berkomunikasi – yang ditularkan dari suatu generasi ke gerasi berikutnya. Termasuk dalam kultur ini adalah segala hal yang dihasilkan dan dikembangkan oleh anggota kelompok itu – bahasa, cara berpikir, seni, undang-undang dan agama mereka.

Enkulturisasi, mengacu pada proses dengan mana kultur ditransmisikan dari satu gererasi ke gerasi berikutnya. Kita mempelajari kultur, buka mewarisinya. Kultur ditransmisikan melaui proses belajar, bukan melalui gen. Orang tua, kelompok teman, sekolah, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintahan, merupakan guru-guru utama di bidang kultur. Enkulturisasi terjadi melalui mereka. Menurut Herskovists (1966:24) dalam Mulyana dan Rahmat (2005: 138 ) bahwa komunikasi antarbudaya merupakan proses belajar yang terinternalisasikan ini memungkinkan kita untuk nerinteraksi dengan anggota-anggota budaya lainnya yang juga memiliki pola komunikasi, proses memperoleh pola-pola demikian oleh individu-individu itu disebut enkulturisasi atau istilah serupa lainnya adalah pelaziman budaya (cultural conditioning) dan pemrograman budaya (cultural programing).

Alkulturisasi, mengacu pada proses dimana kultur dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lain (misalnya, melalui media massa).

Sebagai contoh , bila sekelompok imigran kemudian berdiam di Amerika Serikat (kultur tuan rumah), kultur mereka sendiri akan dipengaruhi oleh kultur tuan rumah ini.

Berangsur-angsur, nilai-nilai, cara berperilaku, serta kepercayaan dari kultur tuan rumah semakin menjadi bagian dari kultur kelompok imigran itu. Pada waktu yang

sama , tentu saja, kultur tuan rumah berubah juga. Tetapi pada umumnya, kultur imigranlah yang lebih banyak berubah.

2.12.7. Hubungan Timbal Balik Komunikasi dan Budaya

Unsur-unsur pokok yang mendasari komunikasi antarbudaya adalah konsep- konsep kebudayaan dan komunikasi. Sarbough dalam Senjaya(2007:7.18) berpendapat bahwapengertian komunikasi antarbudaya memerlukan suatu pemahaman tentang konsep-konsep komunikasi dan kebudayaan, serta adanya saling ketergantungan antara keduanya. Saling ketergantungan ini adalah terbukti adanya (1). Pola-pola komunikasi yang khas dapat berkembang atau berubah dalam suatu kelompok kebudayaan khusus tertentu, (2). Kesamaan tingakah laku antara satu generasi kegenerasi berikutnya hanya dimungkinkan berkat digunakannya sarana-sarana komunikasi.

Sementara Smith dalam Senjaya (2007:7.18) menerangkan hubungan yang tidak terpisahkan antara komunikasi dan kebudayaan sebagai berikut :pertama, kebudayaan adalah merupakan suatu kode atau suatu kumpulan atau peraturan yang dipelajari dan dimiliki bersama. Kedua, untuk memperlajari dan memiliki bersama diperlukan komunikasi, sedangkan komunikasi memerlukan kode-kode dan lambang- lambang yang harus dipelajari dan dimiliki bersama.

Edward T. Hall mengatakan bahwa budaya adalah komunikasi dan kepada masyarakat kepada masyarakat lainnya ataupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

2.1.2.9. Hambatan Komunikasi Antarbudaya

Menurut Shoelhi (2009:21-23) terdapat beberapa hambatan dalam berkomunikasi antarbudaya, seperti hambatan psikologis, hambatan sosiokultural dan hambatan interaksi verbal. Hambatan yang termasuk hambatan komunikasi psikologis adalah perbedaan kepentingan (interest), prasangka (prejudice), stereotip (stereotype), indiskriminasi (indiscrimination) dan rendahnya motivasi (motivation). Akan timbul sebuah penyakit bagi seseorang yang berpindah tempat ke luar negeri. Penyakit ini bisa disebut gegar budaya (cultur shock) dimana seseorang tersebut akan merasa tak berdaya,mengasingkan diri, rindu kampung halaman dan lain-lain.

Gegar budaya atau cultur shock adalah suatu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diderita orang-orang secara tiba-tiba berpindah atau dipindahkan ke luar negarannya, gegar budaya ditimbulkan oleh kecemasan yang disebabkan oleh kehilangan tanda-tanda dan lambang-lambang dalam pergaulan sosial . (Mulyana dan Rakhmat, 2005: 174).

Gegar budaya ini sangat mungkin terjadi karena biasanya di negara asal, anda akan mengetahui sesuatu yang harus atau tidak seharusnya anda lakukan dan anda biasanya dapat membedakan orang yang dengan sengaja berlaku tidak jujur dan orang yang mencoba berlaku luruh ( Carte dan Chris, 2006:59). Namun pada saat anda berinteraksi dengan orang dari budaya dan negara berbeda, tidak selalu mudah mengetahui apakah maksud dan tujuan mereka terhadap kita.

Hambatan sosiokultural dalam komunikasi terbagi atas lima unsur yakni;

keragaman etnik, perbedaan norma sosial, kekurangmampuan dalam berbahasa termasuk faktor semantik dan pendidikan yang kurang merata. Dan hambatan interaksi

verbal. Orang mengalami kejutan budaya mungkin tidak memahami beberapa hal yang sangat mendasar, antara lain :

1. Bagaimana minta tolong atau memberikan pujian.

2. Bagaimana menyampaikan atau menerima undangan makan malam.

3. Seberapa dini atau terlambat datang memenuhi janji, atau beberapa lama harus berada disana.

4. Bagaimana membedakan kesungguhan-sungguhan dan senda-gurau dan sopan-santun dari keacuh-tak-acuhan.

5. Bagaimana memesan makanan di restoran atau bagaiman memanggil pelayan.

Bagaimana mungkin juga mengalami kejutan budaya ketika mereka kembali ke kultur asal hidup beberapa lama dalam kultur asing. (DeVito, 1997:488-492).

Tidak berlebihan bila perbedaan-perbedaan dalam orientasi nilai budaya juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam berbagai perilaku adaptasi antarbudaya, kerumitan berkomunikasi didasari oleh fakta bahwa komunikasi bersifat omnipresent (ada dimana-mana). Untuk bisa memahaminya, langkah pertama yang harus dilakukan seorang profesional dalam memahami budayanya sendiri (niali-nilai, keyakinan, asumsi dan dorongan internal) berikutnya, barulah mencoba memahami budaya orang lain dari luar budaya atau negara kita . (Mulyana, 2011:12-14).

Proses komunikasi antarbudaya jalarang berjalan dengan lancar dan tanpa masalah. Dalam kebanyakan situasi, para pelaku interaksi antarbudaya tidak menggunakan bahasa yang sama. Sebuah kata yang bunyinya sama, bisa jadi berbeda

maknanya.Misalnya kata‖gedhang”, di Jawa artinya pisang, tetapi di Sunda berarti pepaya. Ketika ada orang mengatakan, ― Silakan dimakan‖. Kemudian dijawab

“atos”. Nah, atos di Jawa artinya keras, tetapi di Sunda berarti sudah.

Dengan demikian antara budaya dan komunikasi tak dapat dipisahkan oleh karena budaya tidak hanya menentukan siapa yang bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana orang menyandi pesan, tetapi juga makna yang ia miliki untuk pesan dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan dan menafsirkan pesan.

Sebenarnya seluruh perbendaharaan perilaku kita sangat berganbtung pada budaya tempat kita dibesarkan. Konsekuensinya, budaya merupakan landasan komunikasi.

Bila budaya beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktik-praktik komunikasi.

2.1.3.0. Teori Interaksi Simbolik

Interaksi simbolik merupakan aliran sosiologi Amerika yang lahir dari tradisi psikologi. Walau dalam sejarah interaksi simbolik, Cooley dan Thomas merupakan tokoh yang terpenting, tetapi hanya filosof George Herbert Mead yang dianggap paling berpengaruh dalam perspektif ini. (Poloma, 2004:254-255), menurut Basrowi dan Suwandi (2008:56-57) ditinjau dari orientasi filosofinya, Interaksionalisme simbolik pada dasarnya lebih banyak beroreintasi pada wawasan behaviouristik yang menyikapi makna sebagai gejala eksternal sebagaimana dalam berperilaku yang berkaitan dengan stimulus dan respons. Sebagaimana etnometodologis, strategi dalam interaksionalisme simbolik menekankan pada keikutsertaan peneliti dalam aktivitas kelompok sasaran penelitian dalam kehidupan sehari-hari serta pengamatan secara on going.

Teori interaksi simbolik pertama kali dipelopori oleh George Herbert Mead (1863-1931) di Amerika. Terdapat kemiripan antara teori interaksionalisme simbolik yang dipelopori oleh Mead dengan teori pendahulunya yaitu teori tindakan sosial yang berkembang di Eropa dipelopori oleh Weber. Sebagaimana diakui Paul Rock, interaksionalisme simbolik mewarisi tradisi dan posisi intelektual yang berkembang di Eropa abad ke-19, meskipun interaksionalisme simbolik tidak punya hak waris atasnya atau dianggap sebagai tradisi ilmiah tersendiri. Dengan kata lain, George Herbert Mead tidaklah secara harafiah mengembangkan teori Weber atau bahwa teori Mead diilhami oleh teori Weber. Hanya memang ada kemiripan dalam pemikiran kedua tokoh tersebut mengenaui tindakan manusia. (Mulyana, 2003:60).

Pada awal perkembangannya, interaksi simbolik lebih menekankan studinya tentang perilaku manusia pada hubungan interpersonal, bukan pada keseluruhan ataupun kelompok. Proporsi paling mendasar dari interaksi simbolik adalah perilaku dan interaksi manusia itu dapat diperbedakan karena ditampilkan lewat simbol dan maknanya. (Sudikin, 2002:114). Esensi sebenarnya dari interaksi simbolik adalah aktifitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. (Mulyana, 2008:68).

Herbert Blumer ( dalam Poloma, 2004: 258) mengungkapkan tiga premis yang mendasari pemikiran interaksi simbolik, yaitu:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.

2. Makna tersebut berasal dari‖interaksi sosial seseorang dengan orang lain‖.

3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung .

Interaksi simbolik berasumsi bahwa manusia dapat mengerti berbagai hal dengan belajar dari pengalaman. Persepsi seseorang selalu diterjemahkan dengan simbol-simbol. Sebuah makna dipelajari melalui interaksi di antara orang-orang dan makna tersebut muncul karena adanya pertukaran simbol-simbol dalam kelompok sosial. Jadi tingkah laku seseorang tidak mutlak ditentukan oleh kejadian-kejadian pada masa lampau saja, melainkan juga dilakukan dengan sengaja.

Esensi interaksi simbolik ini adalah suatu aktifitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. (Mulyana, 2003 : 68 ) . Jadi perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat dari proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka.

2.1.3.1. Metode Studi Kasus

Metode studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data ( sebanyak mungkin data ) yang bisa digunakan untuk meneliti , menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa yang sitematis (Rachmat Kriyantono, 2010:65)

Menurut Rachmat Kriyantono dalam Robert K. Yin. (2000 : 18 ) memberikan batasan mengenai studi kasus sebagai riset yang menyelidiki fenomena di alam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan jelas, dan di mana multi sumber bukti dimanfaatkan .

Sedangkan menurut Rachmat Kriyantono dalam Mulyana (2001: 201) studi kasus periset berupaya secara seksama dan dengan berbagai cara mengkaji sejumlah variabel mengenai suatu kasus khusus. Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian, periset bertujuan memberikan uraian lengkap dan mendalam mengenai subyek yang diteliti. Karena itu, studi kasus mempunyai ciri-ciri :

1. Partikulastistik, artinya studi kasus terfokus pada situasi, peristiwa, program atau fenomena tertentu.

2. Deskriptif, artinya hasil akhir meode ini adalah diskripsi detail dari topik yang diteliti.

3. Heuristik, artinya metode studi kasus membantu khalayak memahami apa yang sedang diteliti. Interpretasi baru, perspektif baru, makna baru merupakan tujuan dari studi kasus.

4. Induktif , artinya studi kasus berangkat dari fakta-fakta di lapangan, kemudian menyimpulkan ke dalam tataran konsep atau teori.

Dalam penelitian ini obyek penelitian yang akan diteliti adalah adanya pada Gereja Katolik Santo Servaitus Kampung Sawah Bekasi, dimana terdapat fenomena dan keunikan yaitu adanya kegiatan-kegiatan misa inkulturasi budaya Betawi, kegiatan

Kegiatan misa inkulturasi buday Betawi sering dilaksanakan terutama pada peringatan-peringatan khusus gereja seperti minggu palma, peringatan ―sedekah bumi‖

yang dilaksanakan setiap tahun sekali .

Peneliti melihat kegiatan-kegiatan inkulturasi tersebut merupakan merupakan sesuatu yang unik karena kegaitan inkulturasi budaya Betawi tersebut tidak terjadi pada Gereja Katolik yang lain di wilayah Bekasi Khususnya, Namun hanya terjadi di Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah Bekasi.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dari berbagai penjabaran teori-teori sosial diatas , dapat dibentuk kerangka pemikiran untuk penelitian ini, sebagai berikut :

Dalam penelitian ini , Peneliti menggunakan beberapa teori rumusan masalah, penelitian, teori yang digunakan adalah teori komunikasi antarbudaya dan teori Interaksi simbolis.

Teori Interaksi simbolis lebih menekankan studinya tentang perilaku manusia pada hubungan interpersonal, bukan pada keseluruhan ataupun kelompok. Proporsi paling mendasar dari interaksi simbolik adalah perilaku dan interaksi manusia itu dapat diperbedakan karena lewat simbol dan maknanya. Pada teori ini hubungannya penelitian ini adalah kompetensi Dewan Paroki Gereja Servatius dalam membangun relasi antara jemaat gereja dengan masyarakat lokal melalui kegiatan-kegiatan inkulturasi budaya Betawi yaitu menggunakan simbol-simbol verbal dan non verbal yang mengacu pada budaya Betawi.

2.2. Bagan Kerangka Pemikiran

Kegiatan-kegitan Inkulturasi Budaya Betawi , yang dilakukan Dewan Paroki Gereja Katolik Santo

Servatius Kampung Sawah , Kelurahan Jati Melati RT 006/04, No. 75 Kelurahan Pondok Melati ,

Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi

Jemaat Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah

Masyarakat Lokal Betawi Kampung

Sawah Komunikasi Antar Budaya

Kompetensi Komunikasi

Teori Komunikasi Antarbudaya

Interaksi Diri Simbol-simbol

Terjalin kehidupan yang harmonis, hidup

rukun, antara Jemaat Gereja dengan Masyarakat Lokal

Betawi Kampung Sawah Penggunan pakaian

khas Betawi pada acara misa setiap hari minggu.

Kegiatan misa inkulturasi Betawi pada peringatan

―sedekah bumi‖.

(Pentas seni budaya Betawi, hidangan khas Betawi

Kegiatan‖ ngeriung

Teori Interaksi Simbolik