BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI DAN KERANGKA

PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Agribisnis Kopra

Dalam sistem agribisnis kopra terdapat beberapa sub sistem agribisnis. Sub sistem agribisnis tersebut diantaranya sub sistem produksi kelapa, pengolahan kopra, dan pemasaran kopra.

2.1.1.1. Produksi Kelapa

Di Indonesia, tanaman kelapa telah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Sejak abad ke-19, hasil dari pohon kelapa (yaitu minyak kelapa) mulai diperdagangkan

dari Asia ke Eropa. Karena perdagangan minyak kelapa dan kopra terus meningkat, maka para penanam modal asing di Indonesia, terutama Belanda,

mulai tertarik untuk membuat perkebunan kelapa sendiri (Warisno, 2003).

Menurut klasifikasi botaninya, tanaman kelapa (Cocos nucifera L) termasuk

famili palmae. Tanaman ini merupakan vegetasi tropis yang penting, khususnya di bagian pantai dan umumnya pada lahan petani (Awang, 1991).

Pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa dipengaruhi oleh faktor-faktor

tanaman kelapa itu sendiri dan faktor lingkungan. Kelapa merupakan tanaman tropika dan tumbuh baik pada suhu 20-350 C (optimal pada suhu 270 C) dan baik ditanam pada ketinggian 0 sampai 400 m dpl. Curah hujan yang dikehendaki

merata sepanjang tahun (150 mm/bulan) dan penyinaran matahari yang baik adalah 7 jam/hari atau 2.000 jam/tahun. Selain faktor iklim, faktor tanah juga

memegang peranan penting dalam pertumbuhan tanaman kelapa. Jenis tanah tidak menjadi faktor pembatas dalam hal pertumbuhan/produksi kelapa yang baik, namun demikian yang penting diperhatikan adalah sifat fisik tanah (tekstur,

drainase dan topografi). Tekstur yang baik untuk pertumbuhan tanaman kelapa adalah lempung liat berpasir atau lempung berpasir (Awang, 1991).

Untuk tanaman kelapa fase menghasilkan, agar memperoleh tanaman yang tumbuh sehat dan subur, tanaman dewasa harus mendapat pemeliharaan lanjutan yang baik sehingga dengan demikian produksinya pun akan tinggi.

1) Pemupukan

Unsure hara bagi tanaman merupakan basis dalam proses metabolism yang

sering kali merupakan faktor pembatas dalam mencapai tingkat produksi yang baik. Mengenai tujuan pemupukan pada tanaman produksi adalah untuk menambah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman sehingga

keseimbangan hara di dalam tanah dan tanaman tetap terpelihara. 2) Pengerjaan tanah

Tanah adalam areal pertanaman perlu diolah, baik dengan dipacul atau dibajak dengan traktor, 1-2 kali dalam setahun. Tujuannya adalah untuk memberantas rumput-rumput liar dan menambah bahan organik dari

tumbuh-tumbuhan yang dibenam.

Sering kali di dalam kebun terdapat tanaman-tanaman yang kurang baik pertumbuhannya, atau tidak produktif, meskipun telah dipelihara dengan baik.

Tanaman-tanaman demikian harus dibuang secepat mungkin. (Setyamidjaja, 2008).

2.1.1.2. Pengolahan Kopra

Kopra adalah putih lembaga (endosperm) buah kelapa yang sudah dikeringkan dengan sinar matahari ataupun panas buatan. Putih lembaga dari kelapa yang

masih basah diperkirakan memiliki kadar air sekitar 52%, minyak 34%, putih telur dan gula 4,5%, serta mineral 1%. Setelah menjadi kopra, kandungan air turun menjadi 5%-7%, minyak meningkat menjadi 60%-65%, putih telur dan gula

menjadi 20%-30%, dan mineral 2%-3% (Warisno, 2007).

Kopra yang kualitasnya baik, berasal dari buah kelapa yang telah masak, umur

buah 11-12 bulan. Kualitas kopra dapat ditingkatkan dengan perlakuan menyimpan buah yang masih utuh selama waktu tertentu sebelum buah diolah menjadi kopra (Setyamidjaja, 2008).

Pengolahan buah kelapa menjadi kopra dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain sebagai berikut:

1) Kopra Rakyat

Walaupun mutu kopra rakyat dianggap rendah, tetapi telah menyumbang kepada orang banyak dalam rangka memenuhi kebutuhan minyak kelapa.

a) Kegiatan pemetikan, pengangkutan dan pembelahan buah;

Pemetikan kelapa adalah upayan untuk menurunkan buah kelapa dari

pohon ke permukaan tanah. Ada dua cara pemetikan yaitu secara alami di mana buah kelapa masak jatuh sendiri dari pohon dan buah masak diambil dengan memanjat pohon, menggunakan galah, tangga pemanjat

atau dengan kera pemanjat. Tanda buah yang layak dipetik adalah sabut menjadi kering dan berwarna cokelat.

Pengangkutan buah kelapa adalah usaha membawa buah kelapa dari kebun/lokasi pohon kelapa sampai ke ubit pengolahan. Pengangkutan yang cepat mampu menghindarkan kerusakan-kerusakan yang mungkin

terjadi terhadap daging buah kelapa.

Pembelahan buah kelapa merupakan kegiatan memisahkan sabut dengan

tempurung dan biasanya kegiatan ini dilaksanakan secara manual. Untuk mendapatkan kopra, maka tempurung kelapa harus dipisahkan dengan daging buah kelapa melalui pencungkilan maupun pengeringan.

b) Kegiatan pengeringan daging buah kelapa

Pengeringan dengan sinar matahari biasanya dilakukan oleh sebagian

besar petani kelapa di dunia maupun di Indonesia. Karena itu cara ini dikenal dengan cara tradisional dan hasil kopranya disebut sundried copra. Beberapa langkah pengeringan dengan sinar matahari adalah sebagai berikut:

- Buah kelapa yang sudah dibelah bersama dengan tempurung kelapa

- Jika cuaca panas baik, maka setelah 2 hari dijemur daging buah dapat dipisahkan dari tempurung kelapa. Setelah itu daging buah

dikeringkan lagi selama 4-7 hari. (Awang, 1991).

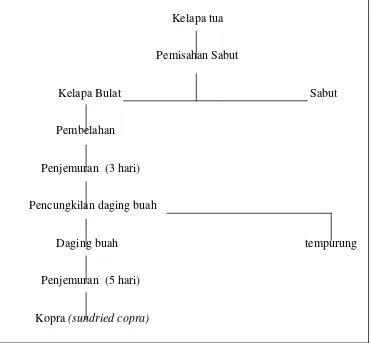

Prosedur pengeringan kopra secara tradisional disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Pembuatan Kopra dengan Penjemuran

Kelapa tua

Pemisahan Sabut

Kelapa Bulat Sabut

Pembelahan

Penjemuran (3 hari)

Pencungkilan daging buah

Daging buah tempurung

Penjemuran (5 hari)

Kopra (sundried copra)

Sumber: Bambang Kartika, 1981.

2) Kopra FMS (Fair Merchantable Sundried)

mengeluarkan asap yang dapat meresap ke dalam daging buah kelapa yang dikeringkan. Misalnya dengan menggunkan arang kayu dan arang tempurung.

Dalam pembuatan kopra FMS, dikenal dua macam rumah pengeringan, yaitu lade oven dan plat oven.

a) Lade Oven

Pengeringan dengan menggunakan lade oven dilakukan dengan cara sebagai berikut: kopra yang masih basah disusun di dalam kotak yang

telah tersedia, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan yang tertutup; ke dalam ruanagan ini dialirkan udara panas dengan suhu antara 400C-800C. Pengeringan kopra dengan cara ini memberikan hasil kopra yang kurang

baik, karena kopra dapat ditumbuhi oleh cendawan-cendawan yang dapat menurunkan kualitas kopra. Jika suhu ruangan tersebut diperbesar (lebih

dari 800C), kemungkinan besar kopra akan hangus. b) Plat Oven

Pengeringan ini disebut plat oven karena banyak menggunakan plat besi

sebagai media pengaliran panas. Rumah pengeringan ini terdiri atas dapur yang biasaya dibuat dari bata merah, sebagai tempat pembakaran

kayu atau bahn bakar lainnya. Dapur memiliki ukuran panjang 10 m, lebar 3 m, dan tinggi 1 m. Di tempat pembakaran kayu tersebut terdapat terowongan asap yang dapat mengalir sampai ke cerobong asap. Bagian

atas dapur ditutup dengan plat besi yang berlubang-lubang. Udara panas dibagi secara merata melalui plat besi yang dipasang di atas ruang dapur

3) Kopra FM (Fair Merrchantable)

Pengolahan kopra FM dilakukan melalui pengeringan menggunakan panas buatan. Rumah pengeringan yang digunakan berbentuk sangat sederhana, terdiri atas lubang berbentuk persegi yang dibuat pada lantai bangunan. Di

atas lubang ini ditempatkan rak yang terbuat dari belahan bambu atau kayu kelapa. Bangunan rumah pengeringan juga diberi atap agar tidak kemasukan

air hujan.

Pengeringan dilakukan dengan menyusun belahan-belahan buah kelapa yang masih basah di atas rak secara berlapis-lapis, rata-rata lima lapis. Dua lapisan

terbawah disusun menghadap ke atas, sedangkan tiga lapisan di atasnya menghadap ke bawah. Dengan demikian, daging buah yang berada pada

lapisan pertama dan kedua tidak akan terlalu banyak terkena asap tidak menjadi hangus/gosong. Dengan kata lain, panas yang diperoleh cukup merata.

Pengeringan dilakukan sampai daging buah mudah dilepaskan dari tempurungnya. Lama proses pengeringan dapat diatur, dipercepat, ataupun

diperlambat. Kemudian daging buah dilepaskan dari tempurungnya. Setelah itu, pengeringan dapat dilanjutkan kembali kira-kira selama dua hari dan akan dihasilkan kopra mixed yang bermutu FM ke bawah. Kopra yang dikeringkan

di atas api ini biasa disebut kilndried kopra. (Warisno, 2007).

Struktur pemasaran/tataniaga produk kelapa (kelapa segar dan kopra) tidak jauh berbeda dengan struktur pemasaran komoditi perkebunan lainnya, seperti karet,

cengkeh, dan kopi. Karena letak geografis wilayah penghasil kelapa di Indonesia tersebar secara merata dan biasanya kurang memiliki sarana transportasi yang baik, maka sangatlah wajar bahwa kondisi seperti ini mengundang hadirnya

pedagang-pedagang kelapa/kopra di tingkat desa. Pedagang perantara seperti ini disebut pedagang pengumpul kopra. Kopra yang berasal dari petani kelapa atau

pengolah kopra di tingkat desa kemudian dijual kepada pedagang desa, pedagang perantara dan pedagang kecamatan. Kopra yang sudah terkumpul di pedagang pegumpul tersebut kemudian dijual kepada pabrik-pabrik minyak kelapa melalui

pedagang perantara yang berada di kota propinsi, atau dapat juga dijual ke pabrik minyak kelapa propinsi lainnya (Awang, 1991).

2.1.2. Tinjauan Aspek Sosial Ekonomi Kopra

Tanaman kelapa bagi Indonesia merupakan tanaman yang sangat penting, karena

tanaman ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, menjadi salah satu komoditi usaha tani rakyat, dan merupakan komoditi ekspor. Dengan luas pertanaman yang meliputi 2,5 juta hektar, diperkirakan tidak kurang dari 1,2 juta

keluarga petani memperoleh pendapatan utamanya dai usaha tani kelapa (Setyamidjaja, 1999).

Pada umumnya komoditi hasil pertanian memiliki beberapa sifat lemah di lihat dari sudut ekonomi pemasarannya, sebagai berikut:

2) Seasonal product, yaitu ketergantungan produksi usaha tani dan tumbuhan budidaya masih terletak pada musim.

3) Bulky atau voluminous product, yang berarti produk usaha tani/ pertanian sifatnya memakan ruangan atau tempat yang relative besar sedangkan nilai produk itu sendiri relative rendah.

(Sihombing, 2011)

Bila kelapa diproduksi untuk minyak, maka hasil minyaknya termasuk diurutan

kedua setelah kelapa sawit. kelapa sawit menghasilkan minyak 3.375 kg/ha/tahun, sedangkan kelapa menghasilkan 1.375/kg/ha/tahun. Perkembangan tanaman kelapa akan makin pesat dengan bertambahnya penduduk baik di Indonesia

sendiri ataupun di dunia. Apalagi, kegunaannya selain untuk minyak dapat dipergunakan sebagai bahan ramuan obat-obatan (Suhardiman,1999).

Produksi minyak kelapa sangat erat kaitannya dengan produksi kopra, baik tingkat dunia maupun tingkat negara produsen dan konsumen kopra. Produksi kelapa Indonesia berhubungan dengan tingkat konsumsi kelapa tersebut di dalam dan di

luar negeri (Awang, 1991). Menurut Setyamidjaja (2008), tingkat konsumsi di dalam negeri tahun ke tahun terus meningkat dengan laju 4,5% per tahun, sedang

di lain pihak laju peningkatan produksi hanya mencapai 3,37% per tahun, sehingga terjadilah ketidakseimbangan.

Beberapa karakteristik produksi pertanian diantaranya sebagai berikut:

1) Variying cost of production (biaya produksi yang bermacam-macam)

2) Quality variation (variasi mutunya sangat tinggi)

Hasil produksi pertanian juga memiliki mutu yang banyak untuk

dikembangkan sebagai hasil industri yang mana harus memenuhi syarat mutu yang diminta dari segi fisik (bentuk, tingkat kematangan, kebersihan warna), organoleptik (warna, rasa, aroma), dan kimia (kadar air dan kandungna

mikroba). Sehingga hasil produk olahan tersebut dapat dikonsumsi masyarakat dan dapat diekspor.

3) Geographic concentration of production (konsentrasi geografi produksi) Konsetrasi geografis produksi dimaksuudkan bahwa pada pemakaian produk, sikap terhadap produk yang artinya bahwa produk pertanian memiliki

keunggulan masing-masing.

Petani kopra selama ini masih jauh dari sejahtera. Setiap hari mereka

memproduksi kopra, hanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Uang yang diperoleh oleh petani kopra memang tidak mencukupi untuk dapat hidup layak. Mereka selalu terjerat oleh kopra yang dihargai sangat rendah. Selama ini petani

belum ada alternatif lain untuk mengolah daging kelapa selain menjadi kopra, kopra inilah yang selama ini menjadi andalan penghidupan mereka sekaligus

(Mashuri, 2010).

Karakteristik petani kopra meliputi umur, pengalaman, dan pendidikan formal yang pernah diikuti. Umur mempunyai pegaruh yang cukup besar terhadap

seseorang akan diikuti dengan semakin nenurunnya kemampuan fisiknya untuk mengerjakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya (Patty, 1982).

Pengalaman berusaha tani yaitu lamanya petani menekuni usahataninya. Petani yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih, biasanya akan memberikan hasil dan kemampuan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan yang belum

berpengalaman. Umumnya petani telah mengenal metode pengolahan kopra sejak masih muda. Karena pengolahan kopra pada usaha tani kelapa rakyat merupakan

hal yan ditekuni secara turun temurun dengan teknologi yang masih sangat tradisional. Ini menyebabkan faktor pengalaman akan sangat penting artinya bagi petani (Patty, 1982).

Tingkat pndidikan petani akan mempengaruhi keberhasilan usaha tani yang dijalankannya. Umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan petani, akan semakin

mudah menerima dan menerapkan teknologi baru dalam usaha tani, sehingga diharapkan tingkat keberhasilan usaha tani dapat ditttingkatkan. Secara umum petani pernah mengikuti pendidikan formal, meskipun terbatas pada pendidikan

dasar dan menengah (Patty, 1982).

2.2. Landasan Teori

Komponen pengolahan hasil pertanian menjadi penting karena pertimbangan sebagai berikut :

1) Meningkatkan nilai tambah

Nilai tambah merupakan nilai produk dikurangi dengan nilai bahan baku dan bahan penunjang yang dipergunakan dalam proses produksi.

2) Meningkatkan kualitas hasil

Salah satu tujuan pengolahan hasil pertanian adalah untuk meningkatkan

kualitas. Kualitas yang baik akan meningkatkan nilai barang pertanian menjadi lebih tinggi. Kualitas barang yang rendah sudah pasti akan menyebabkan harga menjadi rendah begitu pulak sebaliknya.

3) Meningkatkan keterampilan

Keterampilan dalam mengolah dengan baik akan meningkatkan keterampilan

secara kumulatif hingga pada akhirnya akan memperoleh hasil penerimaan usaha tani yang lebih besar.

4) Meningkatkan pendapatan

Konsekuensi dari hasil olahan yang baik akan menyebabkan total penerimaan yang lebih tinggi. Bila keadaan memungkinkan maka sebaiknya petani

mengolah sendiri hasil pertaniannya, hal ini untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik, harga yang lebih tinggi dan pasti mendatangkan total penerimaan keuntungan yang lebih besar.

(Saptana, dkk., 2003).

Petani dengan segala keterbatasan yang dimiliki kurang memperhatikan aspek pengolahan hasil. Sering kali dijumpai petani yang langsung menjual hasil

keinginan mendapatkan uang dengan cepat inilah sering kali penanganan pasca panen menjadi tidak baik dan mengakibatkan nilai tambah bahkan nilai hasil

pertanian itu sendiri menjadi rendah (Santoso, 1998).

Pasca panen hasil pertanian adalah semua kegiatan yang dilakukan sejak proses pemanenan hasil pertanian sampai dengan proses yang menghasilkan produk

setengah (produk antara/ intermediate). Kegiatan pasca panen meliputi panen, pengumpulan, perontokan/ pemipilan/ pengupasan, pencucian, pensortiran,

pengkelasan (grading), pengangkutan, pengeringan (drying), penggilingan dan atau penepungan, pengemasan dan penyimpanan (Deptan, 2009).

Menurut Hadisapoetra (1973) dalam Suparman dan Azis (2003), bahwa suatu

kegiatan usaha tani dikatakan berhasil apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Usaha tani harus dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar seluruh biaya usaha termasuk biaya alat-alat yang diperlukan,

usaha tani harus dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar bunga modal yang digunakan dalam kegiatan usaha tani tersebut, baik

modal seniri maupun modal yang berasal dari pinjaman, usaha tani harus dapat menghasilkan pendapatan yang dapat dipakai untuk membayar upah tenaga kerja yang layak, usaha tani harus memberikan pendapatan yang dapat menunjang

kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup kepada pelaku usaha.

Selama ini kontribusi sektor pertanian terhadap penerimaan devisa lebih banyak

diperoleh dari produk segar (primer) yang relatif memberi nilai tambah kecil dan belum mengandalkan produk olahan (hilir) yang dapat memberikan nilai tambah

olahan (hilir) jauh lebih tinggi dari produk primer, maka pendekatan pembangunan pertanian ke depan diarahkan pada pengembangan produk, dan

bukan lagi pengembangan komoditas. Secara lebih khusus pendekatannya lebih difokuskan pada pengembangan nilai tambah produk melalui pengembangan industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, baik

produk antara, produk semi akhir dan yang utama produk akhir yang berdaya saing (Deptan, 2009).

2.3. Kerangka Pemikiran

Usaha tani kopra adalah kesatuan unit yang terdiri dari faktor produksi seperti

modal, tenaga kerja dan keterampilan sehingga proses produksi dapat terlaksana dan menghasilkan output. Dalam usaha tani kopra ketersediaan faktor produksi

merupakan suatu keharusan. Faktor-faktor produksi tersebut meliputi ketersediaan buah kelapa, tenaga kerja dan pasar. Dimana faktor produksi ini akan membentuk suatu biaya yang disebut biaya produksi. Besarnya biaya produksi ditentukan

dengan besarnya harga yang berlaku.

Untuk melihat seberapa besar pendapatan usaha tani kopra maka dihitunglah

selisih penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan diperoleh dari hasil perkalian penjualan dengan harga yang berlaku, sedangkan pengeluaran mertupakan total biaya tetap dan biaya variabel. Penerimaan yang lebih besar daripada pengeluaran

berdampak pada tingkat pendapatan yang lebih besar pula bagi usaha tani kopra.

Usaha tani kopra dikatakan layak atau tidak layak untuk dikembangkan pada waktu selanjutnya dianalisis dengan menghitung R/C rasio. Jika usaha tani kopra

sesuai dengan kriteria kelayakan maka usaha tani ini patut untuk dikembangkan.

Setelah diketahui kelayakan usaha taninya, perlu diketahui strategi pengembangan usaha tani kopra tersebut. Adapun strataegi pengembangan usaha tani kopra ini

diperoleh dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dihadapi oleh usaha tani kopra.

Secara sistematis, kerangka pemikiran digambarkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan: Menyatakan hubungan Kelayakan

Usahatani

Analisis SWOT

Strategi Komparasi

Kopra

Biaya Produksi

Pendapatan Pendapatan

Biaya Produksi

Penerimaan Penerimaan

Kelapa Usaha Tani

Pengolahan Kopra

2.4. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitian yang dapat diajukan berdasarkan identifikasi masalah

adalah sebagai berikut:

1) Tingkat pendapatan petani dengan menjual kopra lebih tinggi daripada

dengan menjual kelapa.