BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Pendahuluan

Pendahuluan (Translation Studies) merupakan sebuah disiplin ilmu yang multidisipliner. Penerjemahan berkaitan dengan/dan memrlukan kontribusi berbagai subdisiplin ilmu linguistik seperti semantik, sosiolinguistik, pragmatik, analisis wacana, kontrastif linguistik, kognitif linguistik, dan dengan disiplin lain seperti filsafat, rekayasa bahasa (language engineering), studi kebudayaan dan kesusasteraan (Hatim dan Munday, 2004:8). Oleh karena itu penelitian ini tidak dapat didasarkan pada satu teori saja akan tetapi pada sejumlah teori (eclectic) yang saling terkait dan mendukung.

Bahasa adalah bagian dari budaya. Ketika seorang penutur menggunakan bahasa sebagai sarana interaksi dengan penutur lain, sebagai sarana penyampai pikiran, gagasan, dan perasaan, ciri-ciri budaya penutur selalu terrefleksi dalam bahasanya. Oleh karena itu penelaahan bahasa apapun tidak akan memadai tanpa melihat budaya yang melatarbelakangi bahasa tersebut.

tentang relevansi bahasa dengan konteks: konteks situasi, konteks budaya dan konteks ideologi juga perlu dilakukan untuk membantu upaya penerjemahan.

Penerjemahan sebagai sebuah disiplin, yang merupakan sub-disiplin linguistik terapan (applied linguistic) tentu saja memiliki teori, metode, dan teknik. Teori, metode dan teknik apa yang akan diterapkan penerjemah dalam menerjemahkan sebuah teks ditentukan oleh tujuan penerjemahan yang telah ditetapkan perlu pula dilakukan sebelum penerjemahan dimulai.

2.2 Teori Linguistik Systemic Fungsional (LSF)

Teori – teori yang dipilih sebagai pemandu dalam pengkajian ini meliputi teori konsep penerjemahan, penerjemahan teks Mangupa, ekuivalensi dalam penerjemahan, konseptual translastic, tiga metafungsi Halliday, makna pengalaman dan sekilas tentang klausa. Setiap teori tersebut akan disajikan pada bagian – bagian berikut.

LSF dikembangkan oleh M.A.K. Halliday, pakar linguistik dunia dari Inggris ( yang kini tinggal di Australia), dengan bahasa Inggris sebagai bahasa kajian. J.R. Martin, pakar linguistik dari Kanada mengembangkan dan memperkaya teori LSF dengan teori lanjutan, seperti teori genre dengan bahasa kajian bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris, teori LSF telah diterapkan ke berbagai bahasa dalam mengkaji (suatu) aspek kebahasaan dalam berbagai bentuk, seperti maklah, tesis, dan disertasi. Aplikasi seperti itu telah dilakukan dalam bahasa Arab, Hindi, Jepang, Latin, Mandarin, Persia, Portugis , Prancis, Rusia, Spanyol, Swedia, Tagalog, dan Yunani. Sejumlah penelitian mengenai bahasa Indonesia berdasarkan teori LSF juga telah dilakukan. Namun, buku mengenai teori LSF secara utuh atau keseluruhan dalam dan dengan bahasa percontohan bahasa Indonesia belum dilakukan.

unit semantik yang fungsional dalam konteks sosial. Jadi teks bukanlah merupakan unit tata bahasa (seperti kata, frasa, klausa, paragraf, dan naskah). Dengan demikian, dalam satu konteks soal tertentu hanya teks tertentu saja yang dapat dihasilkan. Sebaliknya, dalam teks tertentu hanya konteks sosial tertentu yang dapat dirujuk. Konteks pemakaian bahasa dibatasi sebagai sesuatu yang berada di luar teks atau pemakaian bahasa.

Dengan pengertian fungsional, konteks linguistik mengacu pada unit linguistik yang mendampingi satu unit yang sedang dibicarakan. Contoh pada klausa: Carrisa ingin . berangkat nanti malam. Unit Carissa ingin....nanti malam merupakan konteks bagi unit berangkat ketika seseorang membicarakan kata berangkat itu. Konteks linguistik adalah konteks internal karena berada di dalam dan merupakan bagian dari teks yang dibicarakan.

Sedangkan konteks sosial adalah pemakaian bahasa dinterpretasikan berdasarkan konteks atau segala unsur yang terjadi di luar teks. Dengan kata lain, konteks sosial memotivasi pengguna atau pemakaian bahasa menggunakan struktur tertentu. Konteks sosial yang mempengaruhi bahasa terdiri dari atas situasi (register), budaya (culture), dan ideologi (ideology) (Martin, 1985).

yakni apa---what yang dibicarakan dalam interaksi, (2) pelibat, yakni siapa----who yang terkait atau terlibat dalam interaksi, dan (3) sarana, yakni bagaimana----how interkasi dilakukan.

Konteks budaya dibatasi sebagai aktivias sosial bertahap untuk mencapai suatu tujuan. Konteks budaya meliputi tiga hal yaitu (1) batasan kemungkinan tiga unsur konteks situasi, (2) tahap yang harus dilalui dalam satu interaksi sosial, dan (3) tujuan yang akan dicapai dalam interaksi sosial.

Konteks ideologi mengacu kepada konstruksi atau konsep sosial yang menetapkan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang dala satu interkasi sosial. Dengan batasan ini, ideologi merupakan konsep atau gambar ideal yang diinginkan dan diidamkan oleh anggota masyarakat dalam satu komunitas yang terdiri atas apa yang diinginkan atau yang tidak diinginkan terjadi (Saragih, 2006:6).

hakiki persamaan atau perbedaan sejumlah bahasa, c) Memahami perubahan bahasa dalam kurun tertentu, d) memahami perkembangan bahasa dan perkembangan bahasa manusia umunya, dsb.

2.3 Translasi

Translasi adalah istilah lain dari penerjemahan. Ada beberapa fenomena translasi(onal) baik secara intrinsik, teramati, dan terukur. Dari berbagai referensi dalam kajian translasi baik yang tersurat maupun tersirat pemakaian dan pengertian translasi (translation), Munday mengartikan translasi adalah peralihan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dalam bentuk teks tulis ...as changing of an original written text in the original verbal language into a written text in a different verbal language. (Munday, 2001:5).

Berdasarkan definisi translasi tersebut, terlihat adanya kesepakatan bahwa translasi adalah suatu pekerjaan yang menyangkut keterkaitan antara dua bahasa atau lebih (multy-language) yang menekankan suatu kesamaan, yakni adanya ekuivalensi. Dalam penerjemahan, yang kemudian terjadi adalah transfer makna dari bahasa sumber (source language) ke bahasa sasaran (target language) dengan keakuratan pesan, keterbacaan, dan keberterimaan produk ( Nababan 2008).

semiotik verbal atau kebahasaan), bukan dengan nonbahasa (sandi semiotik nonverbal atau nonkebahasaan). Dalam hal ini translasi secara hakiki dipandang sebagai persoalan fenomena kebahasaan. (Savory menggunakan ungkapan “verbal expressions” untuk mempresentasikan bahasa). Sebagian pengkaji translasi memaknai translasi dalam arti ini dan berdalil bahwa kajian/ teori translasi apapun harus mengacu pada kajian/teori bahasa.

Nida dan Taber (1982:12) mendefinisikan penerjemahan “Reproducing in the receptor language that natural equivalent of the source language massage,

first in term of meaning and second in term of style”. Artinya, penerjemahan adalah mengungkapkan kembali pesan yang terkandung dalam BSu ke dalam BSa dengan menggunakan padanan yang wajar dan terdekat baik dari segi makna maupun gaya bahasa. Oleh karena itu, suatu hasil terjemahan ideal mampu dipahami dengan mudah dan terasa seperti TSa bukan hasil terjemahan karena penggunaan gaya bahasa yang equivalen (sepadan) dengan gaya Bsa. Untuk mendapatkan equivalensi makna antara BSu dan BSa, Nida menawarkan teknik penambahan atau pengurangan informasi yang kemudian dikenal dengan istilah gain and loss in translation.

yang disebabkan oleh perbedaan signifikan gramatika kedua bahasa. Ketiga, amplikasi (penjelasan) yang juga merupakan penambahan informasi diperlukan untuk mengungkapkan makna implicit TSu menjadi makna eksplicit. Akan tetapi, disisi lain pengurangan dalam penerjemahan juga terkadang diperlukan untuk menghindari pemborosan dan kekakuan bahasa.

Menerjemahkan dua bahasa atau lebih yang perbedaanya tergolong signifikan, tentulah bukan hal yang mudah. Apalagi tidak ada kesepadanan yang mendekati seratus persen persis sama. Oleh karena itu, padanan tidak hanya berada pada tataran formal saja tetapi juga pada tataran informal yang mengkaji makna yang tersembunyi di balik TSu.

Bell (1991: 6) menyatakan penerjemahan sebagai peralihan (replacement) presentasi satu teks dalam satu bahasa dengan satu representasi teks yang

seorang penerjemah harus memahami betul makna yang terkandung dalam teks asli dan memahami cara untuk menyampaikan makna itu untuk pembaca sasaran.

Dengan demikian, teks asli memiliki otoritas mutlak yang maknanya harus dihadirkan secara utuh dalam teks sasaran. Pandangan diatas agak berbeda dengan dengan persfektif kaum fungsionalis yang lebih mengedepankan tujuan dari penerjemahan. Menurut mereka teks terjemahan yang tidak sejalan dengan tujuan yang diinginkan oleh pemangku kepentingan yang terlibat dinyatakan sebagai produk terjemahan yang gagal.

Nord (1997: 89-90) memberikan persyaratan pokok yang harus dipenuhi penerjemah untuk dapat menghasilkan ekuivalen antara teks sumber dan teks sasaran. Persyaratan tersebut meliputi :

1) Penafsiran penerjemah harus sama dengan “maksud” pengarang.

2) Penerjemahan harus dapat mengungkapkan maksud pengarang dengan sedemikian rupa hingga teks sasaran dapat mencapai fungsi yang sama dalam budaya sasaran sebagaimana pencapaian teks asli dalam budaya sumber.

3) Pembaca sasaran harus memahami dunia teks terjemahan sebagaimana pembaca teks sumber memahami dunia teks asli.

Dari persyaratan di atas, tampak lebih jelas lagi “titik idealis” dari pandangan Nord. Kriteria dan persyaratan itu agaknya dapat diberlakukan dalam semua jenis pekerjaan penerjemahan, bukan hanya dalam penerjemahan teks Mangupa saja. Tetapi kriteria dan persyaratan “ kesempurnaan” karya terjemahan yang diungkapkan Nord di atas tentu saja tidak harus dipenuhi secara mutlak oleh praktisi penerjemahan. Tentunya, ada perioritas yang mesti dipentingkan dan elemen suplemen yang dapat dikesmpingkan untuk sementara dalam penerjemahan teks mangupa. Tindakan semacam ini tidaklah mengurangi “pemenuhan fungsi” seorang penerjemah sebagai satu tahap awal untuk mencapai pemenuhan tugas “secara maksimal”.

Didalam penerjemahan, seorang penerjemah harus memahami makna teks secara keseluruhan dan menghadirkannya dalam bahasa lain secara utuh pula.” Keutuhan” dalam hal ini tentu saja tidak akan tercapai secara mutlak karena “ pemindahan makna dari teks sumber ke teks sasaran selalu menimbulkan “translation loss”, sebagaimana ungkapan Harvey dan Higgins (1992-24),” the transfer of meaning from ST (source text) to TT (target text) is necessarily subject

to a certain degree of translation loss; that is, a TT will always lack certain

culturally relevant features that are present in the ST.” Pandangan ini dimaksudkan agar penerjemah tidak bekerja keras untuk membela padanan sempurna yang tidak realistis, melainkan menerima situasi tersebut yang memang kadang tidak terhindahkan, dan berupaya meminimalkan derajat kehilangan itu.

bahasa – bahasa yang ada. Terkadang prosedur adaptasi harus dilakukan, dengan mengubah sama sekali kebahasaan yang tersurat dalam bahasa sumber. Langkah ini merupakan pilihan jalan yang harus ditempuh ketika seorang penerjemah berhadapan dengan situasi atau konsep yang diusung dalam pesan bahasa sumber yang sama sekali tidak dikenal dalam budaya yang menjadi konteks bahasa sasaran (Hatim dan Munday, 2004; 151). Ia kemudian mengkreasikan satu situasi yang dianggap sebagai padanan. Karena itulah prosedur ini disebut sebagai padanan. Karena itulah prosedur ini disebut sebagai padanan situasional. Hal ini dapat kita lihat pada judul film, novel, atau buku – buku.

Damono (2008; 04) menyatakan bahwa penerjemahan memiliki spektrum yang luas dan menempatkan penerjemah pada dua kutub opsi yang sangat berbeda satu sama lain. Di satu sisi, penerjemah dapat memilih untuk berupaya menghasilkan karya yang sama persis dengan aslinya. Di sisi lain, penerjemah dapat menjadi kegiatan kreatif yang dinamis.

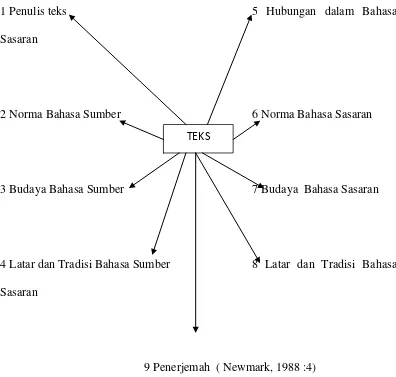

1 Penulis teks 5 Hubungan dalam Bahasa Sasaran

2 Norma Bahasa Sumber 6 Norma Bahasa Sasaran

3 Budaya Bahasa Sumber 7 Budaya Bahasa Sasaran

4 Latar dan Tradisi Bahasa Sumber 8 Latar dan Tradisi Bahasa Sasaran

9 Penerjemah ( Newmark, 1988 :4)

Gambar : 2. 3

9 Kebenaran (fakta atau substansi masalah)

2.4 Ekuivalensi dalam Penerjemahan

Ekuivalensi lazim digunakan sebagai parameter yang digunakan dalam menilai kualitas sebuah teks terjemahan. Ekuivalensi atau padanan mengacu pada kesetaraan pesan/makna antara teks sumber dan teks sasaran. Beberapa ahli menagajukan konsep yang beragam mengenai ekuivalensi tersebut akan dibahas

satu per satu pada bagian ini. Konsep pertama datang dari Catford dengan gagasan ‘kesetaraan formal’ dan ‘padanan tekstualnya’.

Catford (1965:20) memandang pekerjaan penerjemah hanyalah sekedar ‘mengganti’ makna dari satu bahasa (bahasa sumber) dengan makna pada bahasa yang lain (bahasa sasaran), yang dapat berfungsi sepadan pada situasi yang berlaku. Menurutnya, target tersebut dapat dilakukan dengan persamaan formal (formal corresspondence) atau padanan tekstual (tekstual equivalence). Artinya ekuivalensi dalam penerjemahan merujuk pada persamaan makna antara teks sumber dan teks sasaran yang harus dapat berfungsi pada situasi yang serupa (Catford,1965: 27).

Teks terjemahan diciptakan dalam bingkai kondisi yang berlainan dengan bentuk – bentuk tulisan yang lebih bebas. Penerjemah harus berhadapan dan mengatasi sejumlah masalah yang tidak didapati dalam penulisan teks secara umum. Bingkai pembatas itu terkait dengan keharusan untuk menyelaraskan kode bahasa, nilai budaya , dunia dan persepsi tentangnya, gaya dan estetika, dan sebagainya (Hatim dan Munday, 2004:46).

Koller (dalam Hatim, 2001:27) memandang padanan sebagai proses yang dibatasi oleh pengaruh perbedaan bahasa, non –bahasa serta lingkungan/situasi antara SL/TL dan juga peran kondisi sejarah – budaya yang menjadi konteks penciptaan teks dan terjemahannya sekaligus kondisi ketika dua teks itu sampai ke pembaca. Relasi – relasi yang sepadan (equivalen) bersifat relatif terhadap ‘ikatan ganda’, pertama pada teks sumber, dan kedua pada situasi komunikasi bagi pihak penerima. Satuan – satuan linguistik-tekstual dikatakan sepadan apabila sejalan dengan unsur – unsur teks sumber dilihat dari ‘kerangka - kerangka padanan’.

Sejalan dengan konsep tersebut, Koller dalam (Hatim, 2001:28) merumuskan ”kerangka padanan” dan menyatakan bahwa padanan terjemahan dapat dicapai melalui salah satu tataran berikut :

a) Kata- kata BSu dan BSa memilki fitur ortografis dan fonologis yang serupa (padanan formal).

c) Kata – kata BSu dan BSa mengandung asosiasi yang sama atau mirip dalam pikiran para penutur kedua bahasa itu (padanan konotatif)

d) Kata – kata BSu dan BSa digunakan dalam konteks yang sama atau serupa pada masing – masing bahasa (padanan tekstual – normatif).

e) Kata – kata BSu dan BSa memiliki efek yang sama terhadap masing – masing pembaca dalam kedua bahasa itu (padanan pragmatik/dinamik).

2.5 Variasi Makna Teks : sekilas Konsepsi Translasi berbasis Translatics

Teks dimaknai oleh Halliday dan Hasan (1985,Tou:1992:14) sebagai kumpulan makna – makna yang diungkapkan/dikodekkan dalam kata – kata dan struktur. Ia adalah suatu proses dan hasil dari makna sosial dalam konteks situasi tertentu (ibid:15). Fenomena tersebut digambarkan secara rinci demikian.

“Konteks situasi, tempat teks itu terbentang, dipadatkan dalam teks, bukan dengan cara berangsur – angsur, bukan pula dengan cara mekanis yang ekstrim, tetapi melalui sesuatu hubungan yang sistematis antara lingkungan sosial di satu pihak, dengan organisasi bahasa yang berfungsi di lain pihak (1985: 15-16)”.

Dalam perspektif yang demikian, Tou (2008:28) merangkum variabel – variabel yang menentukan wujudiah teks, yang meliputi semiotika konotatif (religi, ideologi, budaya, dan situasi) dan semiotika denotatif (wujud ekspresi baik verbal/nonverbal). Dengan banyaknya variabel – variabel yang mengikat kehadiran teks, amat sulit dua teks dapat hadir dengan makna yang sepadan tanpa mengalami transformasi apapun, terlepas dari berapapun besaran derajad skalanya, variasi atau perubahan akan menjadi keniscayaan yang tidak terhindarkan dalam praktik pengugkapan makna melalui sistem semiotika.

Adanya sifat plastis dari makna pesan verbal, proses penerjemahan menjadi sangat relatif terhadap berbagai variabel yang melingkupi teks bahasa sumber dan juga faktor yang mengelilingi teks sasaran, termasuk pembaca tujuan yang dicanangkan sebagai target dalam proses tersebut. Keplastisan atau potensi perubahan dalam proses penerjemahan juga diungkapkan oleh Al-Zoubi dan Al- Hassnawi (2003:1) yang melihat perubahan itu sebagai “peralihan/ perubahan”(shift). Mereka berpandangan bahwa dalam praktiknya, penerjemah berhadapan dengan “a plethora of linguistic, stylistics and even cultural problems”. Dengan permasalahan (variabel) kebahasaan, stilistika, dan juga budaya, tindak penerjemahan selalu berada dalam kontinum kemungkinan yang akan menyebabkan sejumlah peralihan (shift) nilai – nilai linguistik, estetik dan intelektual dari teks sumber. Mereka kemudian mendefinisikan apa itu”peralihan” (shift) sebagai:

All the mandatory actions of the translator (those dictated by the structural

optional ones (those dictated by the his personal and stylistic preferences) to

which he resorts conciously for the purpose of natural and communicative

renditionof an SL text into another language (Al-Zoubi & Al-Hassnawi,2003:1).

Mereka memandang peralihan sebagai “mandatory actions” (tindakan wajib) yang dilakukan oleh penerjemah untuk mencapai tujuan penerjemahan yang luwes dan komunikatif dikarenakan oleh perbedaan sistem bahasa dan karena pilihan pribadi dan stilistika penerjemah.

2.6 Penerjemahan Teks Mangupa

Teks Mangupa sebagai teks budaya klasik memiliki banyak istilah/ungkapan budaya yang memerlukan perhatian khusus.

Perbedaan antara bentuk (form) bahasa dan makna (meaning) dapat lebih jelas terlihat berdasarkan asumsi bahwa terdiri lapis bentuk (surface structure) dan lapis makna (deep structure).

bila pembaca bahasa sasaran tidak mengetahui/merasakan bahwa teks yang sedang dibacanya adalah sebuah terjemahan.

kalimat dari teks sumber kedalam teks sasaran menghadapi masalah. Subjek kalimat, jumlah dan konjungsi yang sering implisit dalam teks sumber juga menyebabkan masalah penerjemahan.Pemakaian banyak kata arkais juga membuat kesulitan penerjemahan dan karena bahasa Mandailing tidak memiliki kala (keterangan waktu), hal itu juga menyebabkan masalah penerjemahan ke dalam bahasa Inggris yang memiliki keterangan waktu.

Adanya perbedaan budaya di antara masyarakat Mandailing dan Inggris mengakibatkan timbulnya sejumlah istilah dan ungkapan budaya Mandailing tidak memiliki padanan dalam bahasa Inggris dan oleh karena itu kata-kata tersebut harus dipinjam (tidak diterjemahkan) dengan memberikan penjelasan makna pada glosarium. Beberapa kata memiliki padanan tetapi nuansa budaya yang melekat pada kata-kata tersebut tidak dapat ditransfer ke dalam bahasa Inggris dan maknanya juga harus dijelaskan pada glosarium.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Mangupa anak dan menantu yang baru nikah merupakan puncak upacara adat dalam semua runtunan upacara adat dalam pernikahan, disamping itu juga upacara Mangupa dapat dilakukan pada acara syukuran seseorang yang baru sembuh dari penyakit, acara wisuda dan acara – acara syukuran lainnya, yang hingga sekarang masih tetap dijunjung tinggi serta diagungkan oleh masyarakat Batak khusunya di Tapanuli Selatan.

nasehat sebagai pedoman hidup mereka serta kata – kata untuk mengkuatkan tondi mereka. Sasaran utama dalam mangupa adalah tondi. Tondi artinya roh atau jiwa. Roh dan jiwa adalah sesuatu yang abstrak. Roh adalah ciptaan Yang Maha Kuasa yang meniupkannya kedalam jasad manusia supaya dapat hidup.

Di dalam adat, khusus dalam upacara Mangupa, justru tondi inilah yang selalu dimohonkan, agar tetap bersatu dan berpadu dengan badan seseorang. Ada ungkapan dalam adat yang menyatakan :

HORAS TONDI MADINGIN, PIR TONDI MATOGU

Yang artinya: Agar tondi seseorang selalu dalam keadaan horas yaitu selamat dan nyaman bersemayam dalam diri dan semoga tondi kokoh dan kuat mengahadapi semua tantangan.

Pada umumnya struktur Mangupa terdiri dari 4 tingkatan tata – tertib, yang pada masa sekarang, khusus di perantauan tidak dindahkan orang lagi, yaitu:

1. Tahi harajaon (musyawarah adat) bila hadir raja – raja torbing balok dan raja panusunan, artinya bila upacara adat mangupa itu berlandaskan nabontar.

2. Mempersembahkan sekapur sirih kepada yang akan diupa. 3. Memberikan doa restu dan nasehat – nasehat kepada yang diupa. 4. Menyise (membaca) arti dari bahan – bahan pangupaan.

2.7 Tiga Metafungsi Bahasa (Halliday, 1985, 1994, dan 2004)

Halliday memandang bahasa sebagai sumber untuk mengungkapkan makna. Bahasa merupakan sistem makna, yang dilengkapi dengan bentuk – bentuk yang digunakan untuk mewujudkan makna itu. Teorinya yang dikenal dengan Systemic Functional Linguitics (LSF) tidak lain adalah teori makna sebagai pilihan. Dengan teori ini, bahasa ataupun sistem semiotika lain dapat diinterpretasikan sebagai jaringan pilihan yang saling mengkait. Bahasa sendiri merupakan perangkat bagi ‘semiotic reality’ untuk hadir . Bahasa, dengan demikian, bukan sekadar memperhatikan realitas, tetapi sebagai kendaraan bagi kehadiran realitas itu sendiri sebagai makna yang dikandungnya. Kata (wordings) dengan demikian perangkat untuk ’mengada’ bagi reaalitas. Dengan kata lain bahasa adalah sistem semantik, sistem makna yang mengejawantah melalui kata – kata. Sistem makna ini mencakup butir – butir leksikal kosakata dan juga tatabahasa yang mengatur kata – kata itu agar dapat berfungsi untuk mewujudkan realitas (makna) sebagai tugas pokoknya (Halliday, 1985, 1994, dan 2004).

Artinya teori sistemik bahasa ini merupakan teori pilihan pada makna dan menjadi sarana untuk menafsirkn serangkaian pilihan – pilihan pengungkapan makna dalam bentuk teks. Karena sifat sistematiknya, teori ini melandaskan analisisnya pada perspektif semiotika sosial, yang memandang bahasa selalu hadir sebagai teks. Teks bukanlah semata – mata bentuk kata atau kalimat. Ketika kita menyusun teks, bukanlah kata – kata kalimat yang menjadi fokus kita, melainkan makna yang ingin kita hadirkan melaluinya. Jadi wujud kata dan kalimat itu ditentukan oleh makna – makna yang menjadi sentral dari teks itu. “Teks itu harus dikodekan dalam sesuatu untuk dikomunikasikan ; tetapi sebagai sesuatu yang mandiri, teks itu pada dasarya adalah satuan makna “(Halliday & Hasan,1985:14).

Dengan demikian, teks dapat dianggap sebagai sebuah satuan semantik. Dan pengaturan dan pilihan kata – kata dalam sebuah teks sebagai sumber semantic bertujuan untuk mengungkapkan tiga makna metafungsional sebagai komponen fundamental dari makna bahasa. Ketiga metafungsi makna itu adalah makna ‘ ideasional’ atau reflektif, makna ‘interpersonal’ atau aktif, dan kombinasi keduanya, makna tekstual, yang menjalinkan relevansi bagi kedua makna sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya metafungsi yang telah disebutkan di atas maka kita dapat menjelaskanya satu per satu yaitu:

eksternalnya maupun mikrokosmisdalamalam bathiniahdan pikirannya (Halliday & Matthiessen, 2004:29-30). Karenanya, makna ini terbentuk atas dua komponen makna eksperiensial dan makna logis. Makna atau fungsi bahasa ideasional tidak lain merujuk pada muatan fungsi bahasa sebagai ekspresi dan aktivitas dan fenomena – fenomena yang ada dalam lingkungan kehidupan manusia.

Perwujudan makna ini tertuang secara primer pada satuan gramatikal klausa. Klausa dalam mengemban fungsi pengalamannya mewujudkan diri sebagai kendaraan untuk mewakili pola – pola realitas. Melalui bahasa, dalam hal ini klausa, manusia membangun gambaran mental atau konseptual mengenai realitas. Mekanisme ini berjalan sebagai sarana untuk memahami apa yang berlangsung baik yang ada dalam dirinya maupun di luar dirinya. Dimensi realitas sebagai pengalaman mencakup segala sesuatu yang tertangkap dengan inderanya dan juga abstraksi, emosi, alur berpikir yang semuanya berlangsung dalam dirinya sendiri (Halliday, 1994:106).

mengangkat bahasa wujud komunikasi, yang lebih bersifat interaktif dan personal.

Makna antar-personal bahasa berhubungan dengan berbagai interaksi antar-individu yang dilakukan melalui bahasa, seperti memberi dan meminta informasi, menawarkan sesuatu, mengungkapkan keraguan, ataupun menyampaikan pertanyaan. Makna ini merupakan makna tindak bahasa yang ditujukan pada orang lain.

3. Sementara Makna/fungsi tekstual bahasa berfokus pada bahasa sebagai sistem pengungkap kedua makna sebelumnya. Fungsi ini merujuk pada bahasa sebagai bentuk yang mewakili makna, baik ideasional maupun interpersonal. Orang yang ingin mengungkap tempat terindah, kemudian menyusun fonem atau ortografi,”surga”. Ketika orang lain mendengar dan tidak yakin dengan apa yang didengar, ia akan dapat mengungkapkan interpersonalitas sekaligus ideasionalitasnya, dengan mewujudkan dalam pertanyaan, surga?”. Di sini jelas bahwa tindak bertanya itu mewujudkan ‘keinginan’ pribadi untuk memperoleh informasi. Wujud ideasionalnya muncul dari kata “surga” yang merupakan representasi dari konsep yang disepakati komunitas yang berbahasa Indonesia. Fungsi tekstual ini menjadi sarana bagaimana mewujudkan makna – makna secara efektif dan efisiensi melalui sistem bahasa.

yang berwujud sistem rekursif dan cenderung diterangkan dalam bahasa melalui metafungsi pengalaman. Karena asosiasinya secara sistemik dan struktural dengan makna pengalaman itulah, Halliday menyatukan metafungsi pengalaman dan logika dalam satu wadah, makna ideasional (Martin,1992:13).

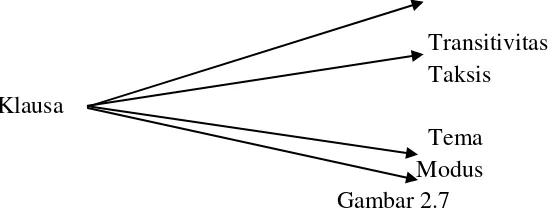

Komponen metafungsi bahasa ideasional, interpersonal, dan tekstual merepresentasikan organisasi bahasa dan hidup di dalam sistem semantik, leksikogramatika, dan fonologi/grafologi bahasa. Sistem semantik terdiri atas makna dalam teks, sedangkan sistem leksikogramtika terdiri atas pengkataan dalam sintaksis, morfologi, dan leksis, dan sitem fonologi/grafologi terdiri atas bunyi/tulisan dalam fonem/ grafem atau bunyi/huruf. Tata bahasa beroperasi melalui nosi klausa dengan 3 set pilihan – pilihan dibuat untuk menciptakan klausa. Pilihan – pilihan tersebut dibuat oleh pencipta klausa melalui pilihan transitivitas, taksis, tema, dan modus. Sistem transitivitas, taksis, modus, dan tema direalisasikan dalam hubungan ideasional, tekstual dan interpersonal. Fungsi ideasional terdiri dari fungsi eksperensial dan logis direalisasikan oleh sistem klausa transitivitas dan fungsi logis direalisaskan oleh sistem klausa kompleks yaitu sistem taksis. Sementara itu fungsi tekstual direalisasikan dengan sistem tema-rema dan fungsi interpersonal direalisasikan dengan sistem modus.

Dalam tatabahasa Tradisional (TBT) kalimat, frasa dan kata adalah unit bahasa tulis sedangkan dalam tatabahasa sistemik fungsional (TLSF) klausa, grup dan kata adalah unit bahasa tulis dan lisan.

TLSF berbicara tentang klausa dan klausa kompleks daripada mengenai kalimat. Kalimat adalah unit bahasa tulis, bukan diterapkan kepada bahasa lisan. Bila orang bicara, dia tidak bicara dalam kalimat (tidak kapital dan titik). Jika mentranskripsikan bahan bahasa dari rekaman video, orang menulis pesan direalisasikan secara gramatikal dalam klausa-klausa kompleks. Istilah ini dapat diterapkan baik kepada bahasa lisan maupun tulis.Itulah sebabnya TLSF cendrung menggunakan istilah klausa. Klausa didefinisikan sebagai unit gramatikal yang terbesar, dan klausa kompleks terdiri atas 2 atau lebih klausa yang berhubungan secara logika.

Sebagai contoh:

- Ibu mengajak ayah ke pesta, tetapi ayah menolaknya akibatnya ibu merajuk.

Teks di atas adalah 1 kalimat (diawali huruf besar dan diakhiri titik), namun secara unit gramatika terdiri atas 3 klausa seperti :

Ibu mengajak ayah ke pesta

tetapi ayah menolaknya Klausa ini disebut Klausa Kompleks

2.8 Makna Pengalaman

Bahasa menjadi alat manusia untuk membangun konsep mengenai realitas dalam pikirannya. Manusia kemudian dapat memahami apa yang berlangsung di dalam dan di luar dirinya. Makna pengalaman sebagai bagian dari makna ideasional, bagaimana bahasa mewujudkan pengalaman tentang dunia maupun tentang dunia mikro dalam pikiran dan perasaan kita. Pengalaman – pengalaman itu kemudian diorganisasikan oleh manusia secara abstrak dalam pikirannya, dan kemudian mengejawantah dalam bentuk verbal.

Tatabahasa memisahkan kedua jenis pengalaman itu; pengalaman luar yang berupa proses – proses dan aktivitas dunia luar , dan pengalaman dalam (bathin)-proses kesadaran (Halliday,1994;107). Proses luar dikategorikan sebagai proses material, yang merangkum segala kegiatan atau peristiwa yang dapat diobservasi oleh indera. Proses material mengacu pada proses atau aktivitas yang teramati, dan merupakan pengalaman ekternal bagi kesadaran manusia. Kalau proses relasional adalah proses of being dan having.Proses ini dalam bahasa Inggris direalisasikan dengan verba be dan selalu memiliki dua (2) partisipan tersebut.

atributif adalah proses yang diwujudkan dengan “be” atau sinonimny dalam bahasa Inggris, yang fungsinya adalah untuk menunjukkan dua hal.

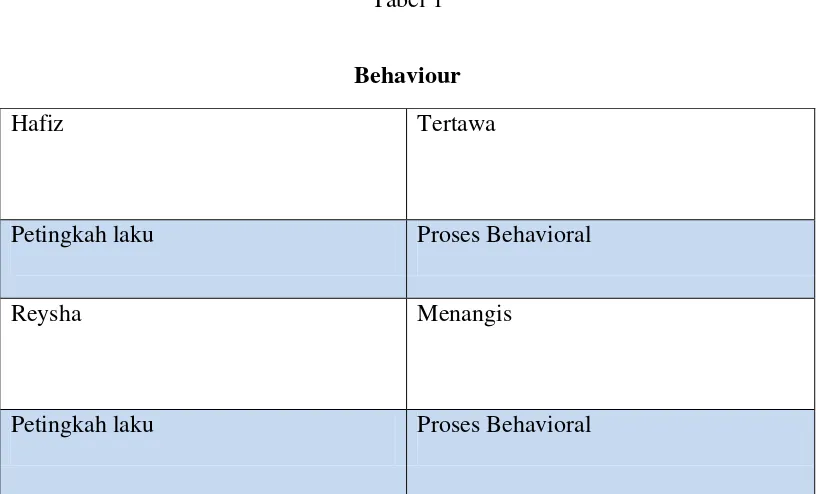

Proses behavioral adalah proses perilaku yang mengkombinasikan prilaku fisiologi dan psikologi, gabungan antar proses mental dan material seperti breathing, couching, smiling , dreaming , dan staring.

Partisipan utama proses ini disebut dengan petingkah laku, dan partisipan tambahannya dinamakan behaviour.

Sebagai contoh dari proses behavioral sebagai berikut yang tertuang dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 1

Behaviour

Hafiz Tertawa

Petingkah laku Proses Behavioral

Reysha Menangis

Petingkah laku Proses Behavioral

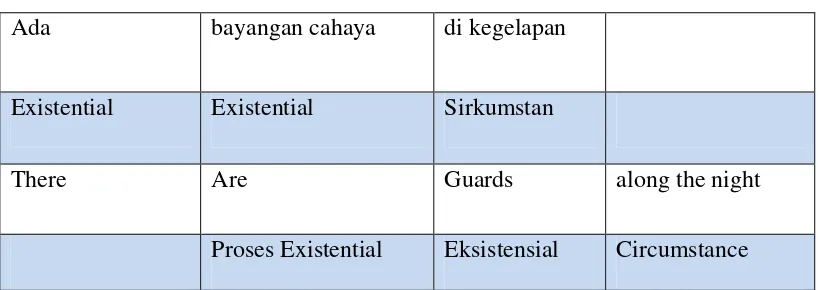

ini merupakan bagian dari proses ‘being’ yang sekelas dengan proses attributif , dengan verba predikatif yang bersifat non-aksi ,berbeda dengan proses – proses yang lain.

Sebagai contoh dapat kita lihat pada :

Tabel 2

Eksistensial

Ada bayangan cahaya di kegelapan

Existential Existential Sirkumstan

There Are Guards along the night

Proses Existential Eksistensial Circumstance

Model pengalaman, sebagaimana tertafsirkan melalui sistem gramatikal transitivitas, merupakan salah satu wilayah dalam ruang yang kontinyu. Dengan analogi warna, tata bahasa mengungkapkan pengalaman seperti peta warna.

pokok tersebut. Proses material menerangkan proses doing, happening, dan creating. Proses mental meliputi proses seeing, thingking, dan feeling. Terakhir, proses relasional mewadahi proses attributive, identifying dan symbolizing.

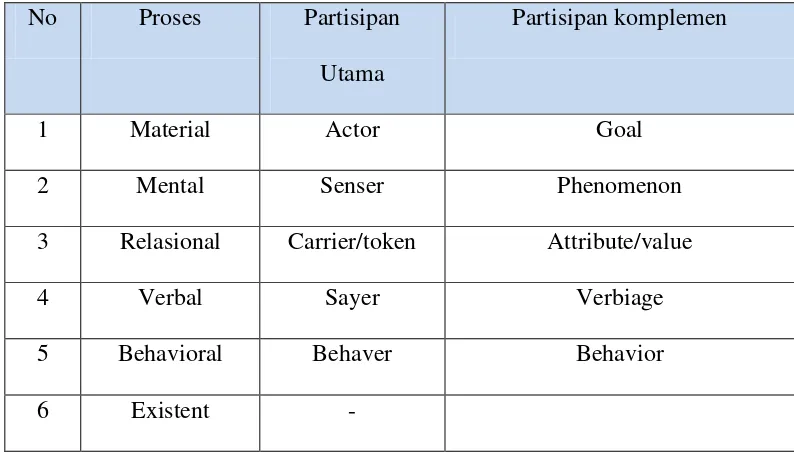

Gambar : 2.8

Penelitian ini hanya berfokus pada klausa – klausa yang mengalami pergeseran kategori makna pengalaman, sebagai fokus kajian dan mengkaji kemunculan variasi yang dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kesetiaan makna dalam penerjemahan. Lingkaran proses Halliday tersebut digunakan sebagai sandaran untuk menilai tingkat variasi proses. Selain itu, penilaian juga didasarkan pada penambahan dan atau pengurangan unsur makna klausa yang meliputi partisipan, proses, dan sirkumstan yang diuraikan pada bagian Makna Pengalaman di atas. Sebagai contoh :

Tabel 3

Rangkuman Proses dan Partisipan Terkait

No Proses Partisipan

Utama

Partisipan komplemen

1 Material Actor Goal

2 Mental Senser Phenomenon

3 Relasional Carrier/token Attribute/value

4 Verbal Sayer Verbiage

5 Behavioral Behaver Behavior

6 Existent -

interpersonal meaning simultaneously and cohesively by means of the facilitative

textual resources.” Ketika orang berbicara ia menyampaikan (menafsirkan) makna pengalaman dan sekaligus membangun makna pengalaman secara kohesif melalui sarana – sarana sumber tekstual.

Halliday mengkategorikan proses itu menjadi 6 proses besar material (doing, happening), mental (knowing, feeling, seeing), relasional (attributive, identifying), existential, behavioral, dan verbal. Jadi secara keseluruhan, bahasa dalam mengkategorikan realitas menjadi 10 macam proses, aktivitas (Halliday & Matthieessen:2004). Pengalaman – pengalaman yang dicerna manusia secara garis besar terbagi kedalam dua ranah, pengalaman di luar dirinya dan di dalam dirinya. Wujud yang khas dari pengalaman luar itu berupa’ tindakan’ atau ‘kejadian’,misalnya sesuatu yang terjadi, atau orang atau apa melakukan tindak apa, atau memicu sesuatu/seseorang melakukan hal tertentu. Sementara, pengalaman ‘dalam’ sebagian merupakan tanggapan teradap objek luar : mengingatnya, bereaksi atau berefleksi terhadapny, dan sebagian berujud kesadaran tentang diri kita sendiri (Halliday, 1994: 106).

Tou (2008:28) merangkum variabel – variabel yang menentukan wujudiah teks, yang meliputi semiotika konotatif (religi, ideologi, budaya , dan situasi) dan semiotika denotatif (wujud ekspresi baik verbal/nonverbal). Dengan banyaknya variabel – variabel yang mengikat kehadiran teks, amat sulit dua teks dapat hadir dengan makna yang sepadan tanpa mengalami transformasi apapun, terlepas dari berapapun besaran derajad skalanya, variasi atau perubahan akan menjadi keniscayaan yang tidak terhindarkan dalam praktik pengugkapan makna melalui sistem semiotika.

Fungsi Experensial terjadi pada tingkat klausa sebagai representasi pengalaman-pengalaman manusia, baik realitas luaran maupun relaitas dalaman diri manusia itu sendiri, dan ini bermakna satu fungsi klausa adalah sebagai representasi pengalaman dari dua realitas, yaitu realitas dari luaran dan dari dalaman seseorang. Eksperensial atau representasi fungsi bahasa khususnya fungsi klausa direalisasikan oleh sistem transitivitas bahasa (klausa). Dunnia realitas luaran yang dibawa ke dalam dalam dunia realitas dalaman dalam alam sadar seseorang, yang diproses dalam sistem transitivitas bahasa diinterpretasikan sebagai ‘proses yang sedang terjadi’, yang berhubungan dengan gerak, kejadian-kejadian, kondisi, dan hubungan-hubungan materi.

utama: (1) material, (2) mental, (3) relasional; dan mengklasifikasikan lagi ke dalam tiga proses tambahan, yakni (1) tingkah laku, (2) verbal, (3) wujud (existensial).

2.9 Klausa

Klausa merupakan tataran di dalam sintaksis yang berada di atas tataran frase dan di bawah tataran kalimat. Pengertian Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata – kata berkonstruksi predikatif, artinya di dalam konstruksi itu ada komponen, berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai keterangan. Selain fungsi predikat yang harus ada dalam konstruksi klausa ini, fungsi subjek boleh dikatakan bersifat wajib, sedangkan yang lainnya bersifat tidak wajib.

Klausa memang berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal karena di dalamnya sudah ada fungsi sintaksis wajib, yakni subjek dan predikat Untuk lebih mengetahui posisi klausa di dalam sintaksis adalah kalau kata dan frase menjadi pengisi fungsi – fungsi suntaksis, maka klausa menjadi “pengisi” kalimat. Atau dengan kata lain, tempat klausa adalah di dalam kalimat. Di dalam kalimat tunggal seluruh bangun kalimat itu diisi oleh sebuah klausa. Di dalam kalimat majemuk, baik yang koordinatif maupun subordinatif, dua buah klausa atau lebih mengisi bangun kalimat itu. Berikut contoh klausa di bawah ini.

1. Klausa yang terdiri dari Subjek dan Predikat

S -Predikat - Objek - Keterangan tempat - Keterangan waktu 2. Klausa di dalam kalimat majemuk

Ayah membaca koran ibu sedang memasak nasi di dapur. S Predikat -Objek - Subjek - Predikat - Objek - Keterangan

Klausa di sini mengacu pada “ satuan gramatik yang terdiri subjek dan predikat, disertai objek, pelengkap dan keterangan atau tidak.” Singkatnya klausa dirumuskan sebagai S P (O) (PEL) (KET), dengan S P sebagai komponen yang wajib hadir, sementara tiga komponen berikutnya bersifat manasuka. Dalam tatabahasa, klausa merupakan satuan utama struktur bahasa, karena klausa memiliki konstituen yang terindentifikasi, dengan masing – masing memiliki struktur dan pola gramatik sendiri – sendiri. Klausa menempati posisi utama dalam mengungkapkan makna. Pada tataran klausa, pengguna bahasa dapat membicarakan tentang apa yang ada, apa yang terjadi dan apa yang orang rasakan. Pada unit gramatik ini pula, orang berinteraksi satu sama lain dengan bahasa (Lock, 1996:8).

Klausa mempunyai beberapa jenis. Jenis klausa dapat dibedakan berdasarkan strukturnya dan berdasarkan kategori segmental yang menjadi predikatnya. Berdasarkan strukturnya dapat dibedakan adanya klausa bebas dan klausa terikat. Yang dimaksud dengan klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur – unsur lengkap, sekurang – kurangnya mempunyai subjek dan predikat; dan karena itu, mempunya potensi untuk menjadi kalimat mayor. Misalnya klausa mamaku masih cantik dan papaku gagah berani.

Berbeda dengan klausa bebas yang mempunyai struktur lengkap, maka klausa terikat memiliki sruktur yang tidak lengkap. Unsur yang ada dalam kalimat ini mungkin hanya subjek saja, mungkin hanya objek saja, atau hanya keterangan saja.Oleh karena itu, klausa terikat ini tidak mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor.

contoh : abang sedang mandi, kakak sedang berdandan. 4) Klausa resiprokal yaitu klausa yang predikatnya berupa verba resiprokal, sebagai contoh : mereka bertengkar sejak kemarin, Israel dan Palestina akan berdamai. Dan banyak lagi contoh jenis – jenis klausa lainnya.

Teks dapat direalisasikan oleh sejumlah klausa, tetapi teks tidak selamanya terjadi dari sejumlah klausa. Dalam menganalisis suatu teks, mula – mula teks itu diuraikan menjadi klausa. Kemudian, klausa diuraikan menjadi grup. Grup dianalisis berdasarkan kata. Selanjutnya, kata dianalisis menjadi morfem. Dengan demikian, analisis dapat dilakukan pada tingkat yang diinginkan oleh pemakai bahasa.

Satu unit linguistik dapat dianalisis ke dalam unsur yang membangunnya berdasarkan kelas atau fungsinya. Analisis berdasarkan kelas menunjukkan kesamaan satu unit dengan unit yang lain. Berbeda dengan itu, analisis fungsi bertujuan untuk menunju fungsi setiap unsur dalam unit yang lebih besar. Unit tata bahasa pada strata klausa, grup, kata, dan morfem dapat dianalisis berdasarkan kelas atau fungsi unsur yang membangunnya.

Fungsi Eksperiensial yang ada dalam Fungsi Ideasional terjadi pada tingkat klausa sebagai representasi pengalaman – pemgalaman manusia, baik realitas luarnya maupun realitas dalaman diri manusia itu sendiri, dan ini bermakna satu fungsi klausa adalah sebagai representasi pengalaman dari dua realitas, yaitu realitas dari luaran dan dari dalaman seseorang. Eksperensial atau representasi fungsi bahasa khususnya fungsi klausa yang direalisasikan oleh sistem transitivitas bahasa (klausa). Dunia realitas luaran yang dibawa ke dalam dunia realitas dalaman dalam alam sadar seseorang, yang diproses dalam sistem transitivitas bahasa diinterpretasikan sebagai ‘ proses yang sedang terjadi ‘, yang berhubungan dengan gerak, kejadian – kejadian, kondisi, dan hubungan – hubungan materi.

‘Proses yang sedang terjadi ‘terbagi dalam proses – proses yang bervariasi. Halliday (1985b, 1994) mengindentifikasi proses – proses realitas yang terekam, dan secara linguistik dan tata bahasa mengklasifikasikan proses – proses yang bervariasi in ke dalam jenis – jenis proses, khasnya jenis proses dalam sistem transitivitas bahasa Inggris. Di dalam bahasa ini proses dikategorikan ke dalam tiga proses utama : (1) material, (2) mental, dan (3) relasional; dan mengklasifikasikan lagi ke dalam tiga proses tambahan, yakni (1) tingkah laku, (2) verbal, dan (3) wujud (existential).

akan dijelaskan di bawah ini mulai dari proses material sampai dengan proses wujud ( existential).

(1). Proses Material

Proses material adalah proses ‘ kegiatan’ dan ‘ kejadian’ yang mempunyai partisipan, misalnya benda atau manusia yang mengambil bagian atau melibatkan diri dalam kegiatan dengan adanya pelibatan partisipan lainnya (Halliday 1985b: 108, 1994 : 109-112). Dengan dua buah contoh di bawah ini :

1).

Reysha Duduk

Aktor Proses : Material

2).

Revy mengambil durian

Aktor Proses : Material Gol

seseorang atauenda yang menjadi sasaran dalam satu kegiatan yang dilibatkan oleh proses tersebut. Jadi klausa pertama menunjukkan jenis proses material satu partisipan dan klausa kedua menunjukkan jenis proses material dua partisipan.

Jenis satu partisipan dan jenis dua-partisipan dapat dikategorikan sebagai jenis proses material ‘ kegiatan ‘ dan ‘kejadian’. Proses kejadian dapat dibuktikan dengan cara; apabila gol ada di dalam proses, maka ada kemungkinan representasinya kepada dua bentuk : boleh aktif, atau pasif. Proses ini dapat diuji melalui pertanyaan – pertanyaan seperti apa yang telah terjadi? Ada apa? Atau apa yang terjadi? Lihat contoh di bawah ini :

3).

Apa yang telah terjadi ? (a). Reza melempar ayam itu.

(b). Lembu itu dikejar oleh petani padi. (c). Pencuri itu ditangkap polisi

(2) Proses Mental

Partisipan – partisipan yang mempunyai indera – indera ini dinamakan sebagai “Pengindera”. Partisiapan kedua dapat berupa benda ataupun fakta adalah partisipan yang diindera (dilihat, dirasa, atau dipikir) dinamakan “fenomena”.

Proses – proses mental dikategorikan ke dalam tiga jenis pengelompokan: (1) persepsi, (2) afek, dan (3) kognisi, seperti yang dikemukakan sebelumnya, di dalam proses mental terdapat partisipan manusia atau seperti manusia yang dapat mengindera – melihat, merasa dan memikir, partisipan harus seseorang yang dalam keadaan sadar- peka atau makhluk yang sadar. Mungkin juga terjadi dimana makhluk bukan- manusia yang menjadi pengindera apabila secara alami dikaruniai kesadaran. Dalam kasus seperti ini partisipannya dinamakan menyerupai manuasia. Amati contoh – contoh jenis proses mental di bawah ini:

4). Mental : kognisi

Reihan Ingat ucapan papa dan mama

Pengindera Proses : mental,kognisi Fenomena

5). Mental : persepsi

Saya Melihat bayangan hatimu

6). Mental : afeksi

Rudi tidak mencintai Ratna

Pengindera Proses : mental, afek Fenomena

Fenomena dapat direalisasikan dalam klausa yang melekat. Ada dua jenis Fenomena dalam klausa melekat : tindakan (aksi) dan fakta. Fenomena tindakan (aksi) khususnya terjadi dalam proses mental persepsi (melihat, mendengar, memperhatikan, dll.), direalisasikan oleh klausa partikel non- finit bertindak seakan – akan sebah nomina. Sebaliknya, phenomena fakta direalisasikan oleh klausa partikel bentuk finit dan biasanya diikuti yang dan berfungsi seolah –olah sebuah nomina sederhana. Amati contoh – contoh di bawah ini :

7). Tindakan sebagai fenomena

Pemburu itu mengamati rusa yang sedang berkeliaran di tengah hutan. Pengindera Proses : mental,

persepsi

Fenomena : aksi

8). Fakta sebagai fenomena

Saya Yakin kejadian itu akan menjadi

trauma selamanya.

Pengindera Proses : mental,

kognisi

Dalam klausa proses mental mempersepsi, merasa, dan memikir dapat terjadi secara timbal balik. Proses mental ini direpresentasikan mempunyai ciri dua-arah. Dalam klausa sejenis ini kedua elemen yaitu pengindera dan fenomena dapat menjadi subjek klausa tanpa menukar bentuk klausa. Perhatikan contoh di bawah ini :

9). Pengindera sebagai Subjek

Anak – anak suka Permen

Pengindera Proses : mental, afek Fenomena

10). Fenomena sebagai Subjek

Permen menyenangkan anak – anak

Fenomena Proses : mental, afek Pengindera

(3). Proses Relasional

digunakan, namun secara gramatika bentuk ini hadir. Semuanya dirangkumkan dalam enam contoh di bawah ini :

(11)

Susan (adalah) Cantik

Penyandang Proses : intensif Attribut (12) Intensif : identifikasi

Soeharto (adalah) Presiden Indonesia

Penanda Proses : intensif Petanda

(13)Sirkumstan : atributif

Pesta perkawinan (adalah) pada hari Minggu Penyandang Proses : intensif Atribut/ Sirkumstan

(

14) Sirkumstan : identifkasiPesta perkawinan (adalah) pada hari Minggu

Penyandang Proses : intensif Atribut/ Sirkumstan

(15) Posesif : attributif

Dukun Mempunyai seorang jin

(16) Posessif : Identifikasi

Herman Memiliki keponakan perempuan bernama

Sriwahyuni Penanda/ pemilik Proses : posesif Petanda / Milik

Didalam sarana atributif, suatu penghubung mempunyai kualitas penyandang dan dianggap sebagai kepemilikan atau kepunyaan benda tersebut. Kualitas ini yang secara struktural dinamakan atribut, dan benda tersebut dimiliki oleh penyandang atribut. Atribut adalah suatu kualitas (itensif), suatu sirkumstan tempat dan waktu dan juga suatu kepemilikan (posesif).

Dalam sarana identifikasi, benda penghubung lainnya, dan hubungan keduanya menjadi petanda dan penanda itensif, sirkumstan, atau Posesif. Fungsi struktural konsep petanda dan penanda ini digeneralisasikan di antara tiga jenis proses relasional sarana penandaan itensif, sirkumstan dan posesif.

misalnya : merasa sedih, merasa masakan, dan merasa sentuhan angin. Verba seperti ini dapat hadir bersama klausa identifikasi dan atributif. Lihat contoh – contoh di bawah ini:

(17).

Seminar ini Berakhir

Penanda Proses : itensif Penanda

(18).

Pasar Raya itu Kelihatannya Ramai

Penyandang Proses : itensif Atribut

4). Proses Tingkah Laku (Behavioral)

(19).

Rendy nenertawakan Teddy

Petingkah laku Proses: tingkah laku Gol (20).

Keyza Tesenyum Manis

Petingkah laku Proses: tingkah laku Sirkumstan : kualitas

5). Proses Verbal

Proses verbal adalah aktivitas yang membawa, menyampaikan, mengatakan maklumat atau bertanya, menceritakan, berseru, berjanji, dan lain – lain. Di dalam proses verbal ada dua partisipan yang terbabit: partisipan yang berkata yang secara struktural dinamakan sebagai Penyampai, dan pesan yang dikatakan dinamakan sebagai Maklumat. Selain partisipan Penyampai dan Pesan ada dua partisipan lainnya yang dilabelkan sebagai Penerima. Penerima adalah partisipan yang menerima pesan atau maklumat, sedangkan Target adalah kepada siapa benda wujud atau objek tersebut diarahkan (lihat Halliday 1985b, 1994). Lihat contoh – contoh di bawah ini:

21).

Saya Berbicara bahasa

(6). Proses Wujud ( Existential )

Proses wujud (existential) adalah proses yang mengekspresikan bahwa sesuatu itu ada wujud atau exis dan di dalam bahasa Inggris direalisasikan melalui kata kerja seperti am, is, are, was, were, be, been, being, dan kata kerja – kata kerja lainnya seperti exist, arise atau kata kerja lainnya yang merepresentasikan kewujudan kata benda atau frasa benda yang merepresentasikan fungsi partisipan sebagai Maujud (Existen). Dalam bahasa Indonesia kata adalah selalu laten kehadiannya dalm klausa, biasanya kata ada

22)

dapat merepresentasikan kewujudan. Perhatikan contoh – contoh di bawah ini :

Ada pesawat jatuh

Proses : wujud Maujud

23).

Kehidupan wujud di planet bumi

Maujud : entitas Proses : wujud Sirkumstan : lokasi,tempat

(7). Fungsi Partisipan Lainnya

Kedua partispan tambahan ini dapat terjadi didalam proses material, verbal, tingkah laku, dan sesekali di dalam proses relasional.

Di dalam proses material, pemberi rmanfaat dapat menjadi resipien (recipient) atau klien (clieent). Resipien adalah seseorang yang menerima benda yang kita berikan sedangkan klien adalah seseorang yang menerima layanan yang diberikan kepadanya. Di dalam proses verbal , sebaliknya, yang mewarisi pesan dinamakan penerima. Di dalam proses relasional suatu proses atributif dapat mempunyai pemebermanfaatan yang berfungsi sebagai subjek di dalam klausa yang mempunyai kata kerja dalam bentuk kalimat pasif. Untuk bahasan lebih lanjut lihat Haliday (1985b : 132-136, 1994: 144 – 149). Perhatikan contoh – contoh di bawah ini :

24).

Pak Guru Memberi saya Buku

Aktor Proses: Material Resipien Gol

25).

Pelayan Memberi layanan istimewa kepada tamu

Aktor Proses: Material Klien Sirkumstan: Sebab, tujuan

26).

Riska menanyakan saya sebuah pertanyaan

27).

Menyetir ke hotel mengambil waktu saya sejam

Penyandang Proses: relasional sirkumstan

Pembermanfaat Atribut

“

Jangkauan” dapat dideskripsikan sebagai elemen yang mencirikankepelbagian atau lingkupan dari proses itu sendiri. Jangkauan terjadi di dalam proses material, behavioral, mental, atau verbal. Di dalam proses material, Jangkauan mengekspresikan proses itu sendiri atau kawasan terjadinya sebuah proses sedangkan di dalam proses mental, Jangkauan mengekspresikan cara menginterpretasikan unsur yang terjadi sebelumnya. Di dalam proses verbal, Jangkauan diekspresikan sebagai kualitas atau kuantitas hal yang diungkapkan. Cermati contoh – contoh berikut ini :

28).

Evan bermain biola

Aktor Proses: material Jangkauan

29).

Mahasiswa sedang mendengarkan Kuliah dengan penuh minat

Pengindera Proses: mental

persepsi

30).

Jurnalis Bertanya banyak pertanyaan

Penyampai Proses: verbal Pesan/ jangkauan

Partisipan tambahan lainnya dapat terjadi dalam klausa ergatif dalam proses relasional, material dan mental. Partisipan dalam proses relasional identifikasi dinamakan penugas (assigner), proses relasional atributif dinamakan penyifat ( atributor), dalam proses material adalah initiator dan di dalam proses mental dinamakan pembujuk ( inducer).

31).

Ayah Menamakan Saya Evelin

Penugas Penanda Petanda

32).

Kecantikannya Membuat Saya mabuk kepayang

Penyifat Penyandang Attribut

33).

Dendam Kesumat

membuat Reyhan membunuh Surya

34).

Prof. Riduan membuat Saya mengenal Linguistic

Pembujuk Pengindera Proses: Mental Fenomena

(8). Unsur – Unsur Sirkumstan

Syogianya klausa mempunyai unsur – unsur proses, partisipan dan sirkumstan. Unsur sirkumstan. Unsur sirkumstan yang terdiri atas adverba dapat ditentukan melalui identifikasi jenis – jenis sirkumstan yang berhubungan dengan ke enam proses transitivitas yang telah disebutkan di atas sebelumnya. Adverba dalam sirkumstan berfungsi sebagai adverba, pemodifikasi dan/atau pelengkap preposisi Halliday (1994: 152-158) telah menentukan sembilan jenis utama Sirkumstan di dalam sistem transitivitas bahasa Inggris : (1) rentang, (2) lokasi, (3) cara, (4) sebab, (5) lingkungan, (6) masalah, (7) peran, (8) penyerta, dan (9)

pandangan. Di dalam bahasa Indonesia semua sembilan unsur ini dapat diterapkan pemkaiannya.

Unsur sirkumstan rentang (termasuk inteval) terdiri atas dua unsur yaitu tempat atau waktu. Unsur dapat diekspresikan dalam jarak (distance), yang berhubungan dengan beberapa unit pengukur seperti yar, lipatan, putaran, tahun ,dll. Unsur waktu diekspresikan dalam hubungannya dengan durasi, yang berhubugan dengan jangka waktu.

35) .

Pelaut – pelaut telah berlayar selama sepuluh mil

Aktor Proses: material Sirkumstan: rentang, tempat 36).

Saya Menerima Suratnya beberapa kali

Aktor Proses: material

Gol Sirkumstan: rentang, waktu

Unsur sirkumstans lokasi juga terdiri dari 2 jenis tempat atau waktu. Dalam hal ini, lokasi menjadi tempat bila diekspresikan melalui titik tempat terentu.Lokasi menjadi waktu bila diekspresikan melalui titk waktu tertentu. Contoh – contoh di bawah ini dapat menjelaskan konsep – konsep di atas ;

37).

Amra Tinggal di Medan

Aktor Proses: material Sirkumstan: rentang, tempat 38).

Aulia Bangun pukul 5 pagi

Aktor Proses: material Sirkumstan: lokasi, waktu

sewaktu proses itu terjadi, dan biasanya secara khas diekspresikan melalui frasa preposisi, dengan preposisi oleh atau dengan. Kualitas secara khas diekspresikan melalui frasa adverba contohnya adalah adverba dengan. Bandingan secara khususnya diekspresikan oleh frasa preposisi seperti atau tidak, atau frasa adverba yang menyatakan perbedaan dan persamaan. Perhatikan cntoh – contoh di bawah ini :

39).

Yassir Ali Berjalan di dalam rumah dengan kaki ayam Aktor Proses: material Sirkumstan: lokasi,

tempat

Sirkumstan: cara, alat

40).

Bangsa Palestina

mempertahankan diri dengan berani

Aktor Proses: material Sirkumstan: cara , kualitas 41).

Finanda Berlari seperti kilat

Aktor Proses: material Sirkumstan: cara , bandingan

oleh, melalui atau preposisi kompleks seperti disebabkan oleh . Unsur sirkumstan Tujuan memberitahukan tujuan sesuatu tindakan terjadi dan maksud di sebaliknya. Frasa preposisi yang mengekspresikannya adalah seperi untuk atau preposisi kompleks seperti dengan tujuan, dengan harpan, dl. Kepentingan merujuk kepada kewujudan khususnya seseorang yang mengatasnamakan atau berbuat demi/ untuk seseorang. Frasa preposisi yang mengekspresikan kepentingan ialah seperti untuk , atau preposisi komplek seperti bagi kepentingan, atas nama, sebagai wakil daripada. Coba amati contoh – contoh di bawah ini :

42).

Dia tak dapat berjalan karena kakinya sakit Aktor Proses: material Sirkumstan: sebab, alas

an 43).

Saya Menolong Kamu demi untuk kakak kamu

Aktor Proses: material Gol Sirkumstan: sebab, tujuan

44).

Saya Menerima hadiah itu atas nama

Unsur sirkumstan lingkungan terdiri atas tiga jenis : (1) kondisi, (2) konsesi, dan (3) desakan. Unsur sirkumstan kondisi merujuk kepada kondisi tertentu berlangsungnya sebuah proses yang menyatakan kondisi di mana proses itu terjadi. Kondisi secara khusus diekspresikan oleh frasa preposisi di dalam , pada atau preposisikompleks seperti jika sesuatu berlaku.Konsesi menjelaskan tentang keadaan berlangsung yang diekspresikan dengan frasa preposisi tanpa, walaupun, meskipun, atau preposisi kompleks seperti tanpa memperdulikan , dan di dalam bahasa Inggris kita dapati preposisi kompleks misalnya in spite of, despite regardless of, dll. Desakan merujuk kepada keadaan tertentu atau kegiatan yang gagal berlangsung misalnya kegagalan membayar utang , dll., yang biasanya diekspresikan dalam frasa preposisi atau kompleks preposisi seperti dalam keadaan gawat saat pihak lawan tidar hadir, kegagalan membayar hutang. Ilustrasi ilustrasi di bawah ini mmperjelas lagi konsep sebagai berikut :

45).

Jika terjadi kebakaran Bunyikan Alarm

Sirkumstan:lingkungan ,kondisi Proses : Material Gol 46).

Mereka pergi keluar tanpa menghiraukan hujan

47).

Sewaktu direksi tidak ada bapak Wahab adalah penggantinya

Sirkumstan : lingkungan, tambahan. Komitasi mempresentasikan proses di mana dua benda wujud dapat disatukan sebagai dua unsur, Tambahan, sebaliknya , mempersentasikan proses proses sebagai dua unsur. Tambahan, sebaliknya, mempresentasikan proses sebagai dua hal yang mana dua benda wujud berkongsi partisipan yang sama ,tetapi salah satu partisipan dipresentasikan untuk tujuan pembedaan, illustrasi di bawah ini memperjelas konsep ini

48).

Tas itu diisi penuh dengan pakaian kotor

Gol Proses : Material Sirkumstan: komitasi, positif 49).

Manusia tak dapat hidup tanpa makanan

Aktor Proses : material Sirkumstan : komitasi, negative 50).

51).

Mari Kita Bermain Kartu daripada menonton TV

Proses : material

Aktor Proses :

material

Gol Sirkumstan : tambahan, negative

Unsur sirkumstan peran direalisasikan melalui dua jenis : (1) samaran, and (2) produk. Samaran mempresentasikan makna menjadi seperti dalam sarana attributif atau identifikasi dalam bentuk sirkumstan, dan menghubungkannnya dengan bentuk interogatif sebagai apa?Sedangkan produk mempresentasikan makna menjadi (become), juga seperti yang terdapa di dalam sarana attributif atau identifikasi.Contoh – contoh di bawah ini menjelaskan konsep tersebut :

52).

Pencuri memasuki rumah itu sebagai tukang listrik

Aktor Proses : Material Gol Sirkumstan : peran , samaran

53).

Ferdy memotong kertas itu menjadi serpihan

Aktor Proses : Material Gol Sirkumstan : peran, produk

diceritakan, dll.” Dengan bentuk kalimat tanya interogatif tentang apa dapat kita ketahui bahwa sebuah sirkumstansi itu adalah masalah atau tidak. Biasanya unsur ini secara khusus diekspresikan melalui preposisi tentang atau kompleks preposisi seperti berkenaan dengan, berhubungan dengan. Kehadiran masalah dalam klausa selalu bersamaan dengan proses verbal, tingkah laku, dan mental kognisi. Perhatikan ilustrasi – ilustrasi di

54).

Saya Menjelaskan tentang sertifikasi dosen. Aktor Proses : Verbal Sirkumstan : masalah

55).

Ceritakan pada saya tentang rumah barumu

Proses : verbal Penerima Sirkumstan : masalah

56).

Menurut Halliday bahasa Adalah sebuah sistem semiotic Sirkumstan:

pandangan

Petanda Proses : Relasional Penanda

Rentang waktu

tempat `

Lokasi waktu

tempat

Cara Alat

Kualitas

Perbandingan

Sebab Alasan

SIRKUMSTANS Tujuan

Kepentingan

Lingkungan Kondisi

Konsesi Desakan

Masalah

Peran Samaran

Produk

Gambar 2.9

Sirkumstan dalam Bahasa Inggris (adaptasi dari Halliday)

Di atas tadi telah disajikan secara konseptual dan deskriptif tentang makna eksperiensial (proses, partisipan, dan sirkumstan) di dalam ruang semiotik komponen ideasional bahasa.

2.10 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penerjemahan sudah cukup banyak dilakukan dalam berbagai jenis teks, termasuk penerjemahan teks Mangupa dan yang merupakan kajian eksperensial. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang juga berhubungan dengan topik penelitian ini dan juga dijadikan sebagai sumber acuan dalam melakukan penelitian ini.

dengan penelitian yang dilakukan ini bertumpu pada objek masalah kajian variasi transitivitas teks translasional Mangupa dari bahasa Mandailing ke bahasa Inggris. Sebagai kontribusinya pada penelitian ini adalah memberikan penjelasan dari setiap makna yang bertranslasi ditemukan adanya beberapa macam variasi makna didalamnya yang dtimbulkan oleh kedua bahasa yang berbeda tersebut.

Ritonga (2010), dalam tesisnya yang berjudul The Analysis of Transitivity In Three Selected Brothers Grimm’s Short Stories. Penelitian ini menggunakan Teori Linguistik Fungsional Sistemik yang merupakan proses transitivitas yang tercermin pada beberapa cerita pendek Brothers Grimm. Proses ini dapat diidentifikasi melalui kata kerja yang di dalam cerita pendek Brothers Grimm sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam kehidupan sehari – sehari yang dikomunikasikan melalui penggunaan bahasa. Dari analisis ini ditemukan bahwa proses material adalah yang paling dominan yang digunakan oleh Brother Gramm dalam cerita pendeknya yakni 296 proses (70,14%), proses Verbal 57 proses (13.50%), Proses Mental sebanyak 33 proses (7,81%), Proses Relational 27 proses (6,39%), proses eksistensial 9 proses (2,13%), dan behavioral 0 proses (0.00 %). Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa proses material yang terjadi dalam penganalisaan. Proses ini dapat diidenifikasi melalui kata kerja yang ada di dalam buku cerita pendek tersebut.

Rahmadiana (2011), dalam tesisnya yang berjudul An Analisis Of Transtivity Proses Of Inauguration Speeches Of Two Prime Minster Of Australia:

ini Halliday membagi proses transitivitas menjadi 6 bagian : Proses Material, Proses Mental, Proses Verbal, Proses Relasi, Proses Eksistensi, dan Proses Tingkah laku. Dari hasil analisis ini ditemukan 429 klausa yan terdiri atas Relation Proses (42,6% ), Material Proses (35,7%), Mental Proses (13,6%) Verbal Proses (9,6%), Behavioral Proses (2,9%) dan Eksistensial Proses (1,7%). Dalam penelitian ini ditemukan adannya penganalisaan terhadap beberapa klausa. Klausa – klausa tersebut dianalisis dengan menggunakan teori Halliday yang membagi proses transitivitas menjadi 6bagian seperti yang telah disebutkan di atas.

Bustam (2011), dalam tesisnya yang berjudul Analyzing Clause By Halliday’s Transitivity System. Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang sistrem transitivitas yang fungsinya sebagai salah satu metode analisa klausa dalam suatu fungsi bahasa ideasional. Ada tiga (3) komponen yang ada pada teori Halliday yang biasa disebut sebagai proses transitivitas ; Proses itu sendiri, partisipan di dalam proses, dan sirkumstan yang diasosiasikan dengan proses. Kemudian Halliday membagi Transitivitas tersebut atau bentuk proses kedalam 6 proses yaitu: material, mental, relasional, behavioral, verbal, dan eksistensi. Teori penelitian ini berdasarkan pada M.A.K. Halliday. Pada penelitian ini ditemukan system transitivitas yang dapat menganalisa beberapa klausa secara efektif. Sebagai kontribusinya dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini juga menggunakan system transitivitas yang dapat menganalisa klausa per klausa sehingga muncullah beberapa tingkat variasi di dalamnya.

transitivitas kata kerja yang diberikan dalam buka cerita. Teori ini menggunakan teori transitivitas oleh Hoper dan Thompson(1980). Diketahui bahwa penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kata kerja. Hasil yang muncul dalam penelitian ini terdapat 22 kata kerja , 4 diantarany kta kerja yang dikategorikan sebagai kata kerja aksi. Tingkat parameter transitivitas terendah harga ditemukan satu (1) , diwakili kata kerja yang menungggu, yang mana masuk kata kerja keterangan, dan tiga (3) kata kerja aksi yang memiliki nilai tertinnggi dalam tingkatan parameter transtivitas adalah kata kerja ; makan, mengejar dan melindungi. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada penekanan atau lebih mendekati pada proses material ( kata kerja ).

2.11 Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini menganut konstruk konseptual Tou, yang menempatkan penerjemahan atau secara khas dirujuk dengan “komunikasi semiotik translasi” (KST) sebagai satu bentuk komunikasi metasemiotik, yang diturunkan dari kerangka “translastic” yang dikembangkan oleh Asruddin Barori Tou sejak tahun 1997. “Translatics” dikembangkan sebagai alternatif kerangka kajian yang berbasis-padanan. Konsep ini memandang penerjemahan berlangsung atau dilakukan karena fungsionalitas atau peran yang manusia dari proses penerjemahan itu. Penerjemahan bisa ada karena adanya sistem – sistem semiotik dan representasi – representasi yang

mewujudkan dan melahirkannya (Tou, 2008:22).

Kerangka pikir/teoritik disini adalah suatu teori yang mengkaji dan menganalisis prilaku kebahasaan, mengikuti dan menerapkan kerangka teoritik LSF dan model konseptual bahasa yang dikemukakan oleh Halliday. Kemudian kerangka teoritik ini juga mengkaji dan menganalisis prilaku “translasional” mengikuti dan menerapkan kerangka teoritik translatik dan model konseptual translasi.

dari tindak komunikasi semiotik translasi antar-bahasa (interlingual), karena melibatkan lebih dari satu bahasa, bahkan lebih dari dua. Sehingga disebut sebagai tindak komunikasi semiotik translasi (KST) multilingual, yang mewujudkan semiotik denotatif multi- bahasa atau dua bahasa yaitu bahasa Mandailing dan bahasa Inggris, yang dihasilkan oleh proses translasi non-simultan, Setiap teks diproduksi secra berurutan, dari T1 ditranslasikan lagi menjadi T2, versi bahasa Indonesia. Kajian ini berfokus pada aspek semantik, khususnya aspek keluasan makna ideasional: makna pengalaman, yang perwujudan tekstualnya berada pada tingkat kalimat/klausa, yakni transitivitas dengan tujuan menghasilkan wujud variasi KMP yang tercermin dari sistem transitivitas masing – masing teks yang terlibat.

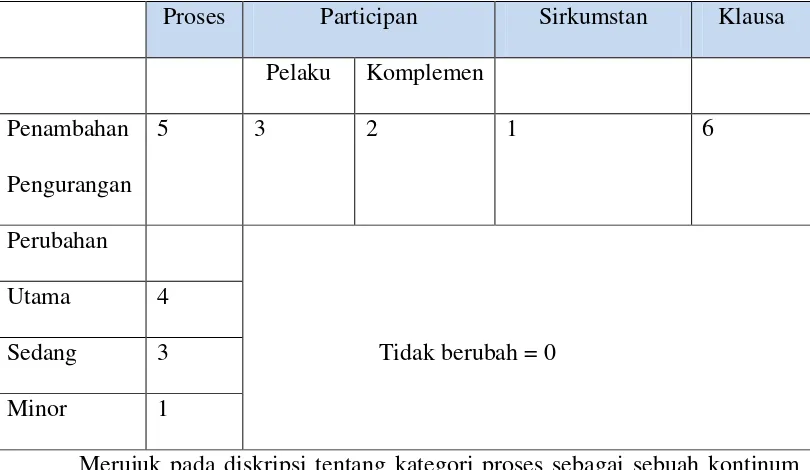

Tabel 2.12

Parameter Penilaian Variasi KMP

Proses Participan Sirkumstan Klausa Pelaku Komplemen

Penambahan Pengurangan

5 3 2 1 6

Perubahan

Utama 4

Sedang 3 Tidak berubah = 0

Minor 1

Merujuk pada diskripsi tentang kategori proses sebagai sebuah kontinum melingkar dengan tiga proses ini sebagai pusat, sebagaimana spektrum warna (lihat Gambar 1), parameter nilai variasi proses diperhitungkan berdasarkan kategori perubahan proses dengan mengacu pada 3 proses inti, sebagai perubahan dengan variasi tinggi (variasi 4), sementara perubahan diantara sub-variasi dalam satu kategori proses dinilai sebagai variasi terendah (variasi 1). Selain itu, jarak antara pada dua proses (dalam lingkaran kategori proses) yang terlibat dalam perubahan juga menjadi panduan penilaian. Makin jauh jaraknya, nilai variasinya makin tinggi. Variasi dinilai nol apabila dua klausa yang dianggap bertranslasi diwujudkan dengan jenis proses yang sama.

bila terdapat kategori doing, happening, dan creating. Perubahan antar -3 sub-kategori seperti inilah yang dinilai sebagai variasi 1. Variasi 3 merujuk pada perubahan proses antar proses selain antar-proses utama, dan antara proses dalam sub-kategori tipe proses. Variasi nilai 4 adalah perubahan proses yang melibatkan 3 proses utama (material, mental dan relasional).

2.12 Konstruk Analisis

Terjemahan sebagai Tindak Komunikasi Semiotik Translasional (TSC) :

TSC sebagai Metasemiotik

Semiotic Realization : Realizing Denotative Semiotic System and Representation

Extrinsiw

Lingual/non-lingual TSC Lingual TSC Non- lingual TSC

Interlingual TSC Act Intralingual TSC Act

Monolingual TSC Act

Realizing Billingual Denotative Semiotic : Mandailingnese and English Texts As Denotative Semiotic Realizers

Experiential Meaning Breadth Variation by/in Transitivity Transitivity

Logical Experiential Variation

Descriptive: E.M.B,Variation Feature by Degree

Interpretive : Semiotic Effects

low est

Very low

Intrinsic: Textual

Extrinsic: Contextu

Low Mediu

m

High Very High

Gambar 2.12

Konstruk Analisis Terapan Penelitian

theme

Transiti vity gramma r Experiential Meaning Breadth

Variation by/ in Trransitivity

Descriptive : E.M.B., Variation Feature by Degree

Explanatory : Motivating Factors

1.Intrinsik

2. Ekstrinsik