POLA PEMBIAYAAN USAHA KECIL (PPUK)

INDUSTRI JAMU TRADISIONAL

(Pola Pembiayaan Syariah)

BANK INDONESIA

Direktorat Kredit, BPR dan UMKM

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan ... ... ... 2

2. Profil Usaha dan Pola Pembiayaan ... ... 4

a. Profil Usaha ... ... ... 4

b. Fasilitas Produksi dan Peralatan ... ... 13

c. Bahan Baku ... ... ... 14

a. Fleksibilitas Produk Pembiayaan Syariah ... ... 27

b. Pola Usaha ... ... ... 28

c. Asumsi dan Parameter Keuangan ... ... 30

d. Komponen Biaya Investasi dan Biaya Operasional ... 31

e. Kebutuhan Dana Investasi dan Modal Kerja ... ... 33

f. Pendapatan ... ... ... 34

g. Proyeksi Laba Rugi dan Break Even Point ... ... 35

h. Proyeksi Arus Kas dan Kelayakan Proyek ... ... 35

i. Analisis Sensitivitas ... ... .... 36

6. Aspek Sosial Ekonomi dan Dampak Lingkungan ... 37

1. Pendahuluan

Obat bahan alam merupakan obat yang menggunakan bahan baku berasal dari alam (tumbuhan dan hewan). Obat bahan alam dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu (Empirical based herbal medicine) adalah obat bahan alam yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut dan digunakan secara tradisional. Bentuk jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris saja. Obat herbal terstandar (Scientific based herbal medicine) yaitu obat bahan alam yang disajikan dari ekstrak atau penyaringan bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. Proses ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan mahal, serta ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian pre-klinik. Fitofarmaka (Clinical based herbal medicine) merupakan bentuk obat bahan alam dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya telah terstandar serta ditunjang oleh bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia (Maheshwari, 2002). Namun ketiga jenis obat bahan alam tersebut sering disebut juga sebagai jamu.

Keberadaan jamu tradisional sudah tidak aneh bagi masyarakat Indonesia. Sejak jaman dahulu, nenek moyang kita sudah banyak mengkonsumsi jamu tradisional untuk menjaga kesehatan ataupun mengobati penyakit. Dewasa ini, dengan kesadaran back to nature atau kembali ke alam, nampaknya penggunaan jamu tradisional yang berbahan baku alam perlu dipertimbangkan dibandingkan dengan obat modern yang berbahan baku kimia.

Ketersediaan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional di Indonesia cukup melimpah. Hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 30.000 spesies tanaman obat dari total 40.000 spesies yang ada di di seluruh dunia. Walaupun Indonesia baru memanfaatkan sekitar 180 spesies sebagai bahan baku obat bahan alam dari sekitar 950 spesies yang berkhasiat sebagai obat. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa dari segi ketersediaan bahan baku, industri jamu tradisional tidak memiliki ketergantungan impor.

Selain untuk konsumsi nasional, jamu tradisional juga berpotensi untuk di ekspor. Negara tujuan ekspor, menurut data Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat bahan alam Indonesia (GP Jamu), yaitu Malaysia, Korea Selatan, Filipina, Vietnam, Hongkong, Taiwan, Afrika Selatan, Nigeria, Arab Saudi, Timur Tengah, Rusia dan Cile. Ekspor jamu tradisional tersebut sebagian besar masih dilakukan oleh industri jamu yang cukup besar.

Anggota GP Jamu terdiri dari produsen, penyalur dan pengecer. Hingga saat ini GP Jamu menghimpun 908 anggota, yang terdiri dari 75 unit industri besar (Industri Obat bahan alam/IOT) dan 833 industri kecil (Industri Kecil Obat bahan alam/IKOT).

Sekitar tahun 1900-an, pabrik-pabrik jamu besar mulai berdiri di Indonesia seperti Jamu Jago, Mustika Ratu, Nyonya Meneer, Leo, Sido Muncul, Jamu Simona, Jamu Borobudur, Jamu Dami, Jamu Air Mancur, Jamu Pusaka Ambon, Jamu Bukit Mentjos, dan tenaga Tani Farma (Aceh). Sedangkan di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, industri kecil jamu tradisional mulai berdiri sejak tahun 1970-an dan terus berkembang di tahun 1980-an. Sehingga saat ini Kabupaten Sukoharjo terkenal sebagai salah satu sentra jamu tradisional di Indonesia.

Dalam menjalankan usahanya, industri jamu tradisional di Kabupaten Sukoharjo menggunakan modal sendiri dan modal perbankan. Di Kabupaten Sukoharjo juga berdiri Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI) pada tahun 1995, yang merupakan wadah bagi pengusaha jamu di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya. KOJAI juga memberikan pembinaan-pembinaan kepada pengusaha jamu dalam bentuk pengadaan seminar, pelatihan, konsultasi, dan sebagainya.

2. Profil Usaha dan Pola Pembiayaan

a. Profil Usaha

Kabupaten Sukoharjo khususnya Kecamatan Nguter merupakan sentra penjualan jamu tradisional yang cukup dikenal di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya pedagang kios jamu tradisional yang terletak di Pasar Nguter Sukoharjo. Dari 250 pedagang yang ada, 33 diantaranya khusus berjualan jamu tradisional (Solopos, 2005). Pembelinya tidak hanya datang dari Sukoharjo dan sekitarnya, tetapi banyak juga yang berasal dari luar Jawa. Pelanggan cukup memesan melalui surat atau telepon, kemudian barang pesanan segera dikirim melalui pos atau perusahaan ekspedisi.

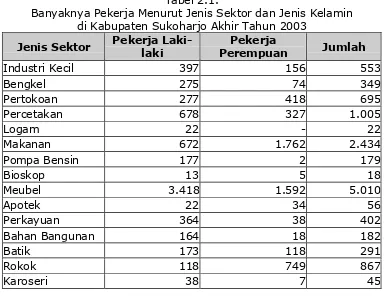

Sebagian pedagang jamu tradisional yang ada di Pasar Nguter ada yang memproduksi jamu sendiri dan sebagian lainnya hanya menjual jamu saja tanpa memproduksinya. Belum ada data secara pasti dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) Sukoharjo maupun Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo mengenai jumlah pengusaha jamu tradisional di Kabupaten Sukoharjo. Data dari KOJAI menyebutkan bahwa anggotanya berjumlah 60 orang yang terdiri dari pengusaha jamu dan penjual jamu. Di pihak lain, ada juga beberapa pengusaha atau penjual jamu yang belum menjadi anggota KOJAI. Tabel 2.1. memperlihatkan banyaknya pekerja menurut jenis sektor dan jenis kelamin di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.1.

Banyaknya Pekerja Menurut Jenis Sektor dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukoharjo Akhir Tahun 2003

Jenis Sektor Pekerja Laki-laki PerempuanPekerja Jumlah

Jasa-jasa 2.564 2.452 5.016

Produksi Obat 1.140 947 2.087

Tekstil 7.645 18.399 26.044

Jumlah 18.157 27.098 45.255

Hasil wawancara dengan pengusaha jamu di Kecamatan Nguter menunjukkan bahwa terdapat 8 pengusaha jamu di Kecamatan Nguter yang melakukan proses penggilingan. Untuk Kecamatan Sukoharjo, sebanyak 7 pengusaha melakukan proses penggilingan jamu. Sedangkan pengusaha yang lain tidak melakukan proses penggilingan melainkan hanya memasukan serbuk saja ke dalam kemasan dan mengemasnya, ataupun hanya menjual saja (pedagang). Pada umumnya, skala usaha yang dilakukan pengusaha jamu tradisional di Kabupaten Sukoharjo masih kecil, hanya satu – dua pengusaha saja yang melakukan proses produksi jamu dengan skala besar. Teknologi yang digunakan pun masih relatif sederhana/tradisional, yaitu hanya menggunakan mesin penggiling dan mesin penyaring.

Jenis serbuk jamu yang dihasilkan hampir sama antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya. Yang membedakan adalah komposisi, variasi, dan mereknya. Rata-rata seorang pengusaha menjual 10 – 30 jenis jamu, walaupun ada juga yang menjual 75 jenis jamu. Pengusaha jamu tersebut tidak menanam tanaman bahan jamu sendiri, tetapi mendapatkannya dari pemasok bahan baku dalam bentuk kering (Dapat dilihat lebih jelas pada sub bab 4.3.) Tenaga kerja yang dipekerjakan pada usaha ini berkisar antara 7 – 30 orang, tergantung dari besarnya usaha yang dilakukan.

Selain menjual jamu hasil produksi sendiri, beberapa pengusaha jamu tradisional di Kabupaten Sukoharjo menjual jamu yang bukan hasil produksinya, melainkan dari produsen jamu besar seperti Jamu Jago dan Air Mancur. Jamu-jamu tersebut didapat dari tenaga penjual (sales) yang secara rutin memasok jamu tersebut, hal ini dapat menambah variasi jamu yang dijual oleh pengusaha jamu di Kabupaten Sukoharjo.

Pengusaha jamu di Kabupaten Sukoharjo sudah melakukan pencatatan pembukuan sederhana seperti buku keluar masuk barang, buku omzet dan buku penggajian karyawan. Pada umumnya pengusaha jamu tradisional melakukan usaha ini karena melanjutkan usaha keluarga, pertimbangan harga jualnya yang cukup baik, dan prospek usaha yang cukup menjanjikan. Sebagian besar pengusaha jamu tradisional di Kabupaten Sukoharjo merupakan anggota Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI). Manfaat yang didapat dengan menjadi anggota KOJAI adalah mendapatkan bimbingan mengenai industri jamu tradisional, mendapatkan solusi bila ada permasalahan, dapat mengikuti seminar lokal maupun nasional, dan dapat mengikuti pameran-pameran. Pada umumnya para pengusaha yang menjadi anggota KOJAI sudah pernah mendapatkan pelatihan atau seminar mengenai teknologi produksi/pengolahan jamu dan teknik pemasaran/penjualan yang diberikan oleh produsen jamu besar.

b. Pola Pembiayaan

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, pengusaha jamu tradisional telah memperoleh pembiayaan dari bank konvensional (non syariah). Satu diantaranya bank tersebut adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah.

Motivasi pihak bank dalam membiayai usaha jamu tradisional adalah karena usaha ini layak dibiayai dan menguntungkan. Selain itu juga karena Kabupaten Sukoharjo merupakan sentra usaha jamu tradisional sehingga bila berkembang dengan baik berpotensi sebagai sumber pendapatan asli bagi daerah, memperluas kesempatan kerja, dan mengembangkan potensi daerah. Dari awal pengajuan pembiayaan sampai pelaksanaan usaha, pihak bank juga sering memberikan konsultasi manajemen kepada pengusaha, sehingga usaha jamu tradisional yang dilakukan dapat berjalan lancar dan lebih berkembang.

Secara umum, pola pembiayaan usaha industri jamu tradisional dapat berasal dari pengusaha sendiri maupun dari bank dengan proporsi yang sangat beragam antar pengusaha, tetapi pada umumnya adalah sebesar 30% dari dana total harus merupakan dana sendiri. Selain itu, jaminan tambahan yang dipersyaratkan adalah sertifikat tanah/bangunan tempat usaha, tabungan/deposito calon debitur ataupun kombinasi antara tabungan dan cash collateral.

Merujuk pada perkembangan perbankan syariah, maka pada buku ini salah satu produk syariah yang digunakan untuk pembiayaan usaha industri jamu tradisional adalah murabahah (jual beli).

Kriteria yang menjadi pertimbangan bank dalam melakukan analisis pembiayaan kepada nasabah adalah 5C, yaitu character (watak), capacity (kemampuan), capital (permodalan), collateral (jaminan) dan condition (kondisi).

3. Aspek Pemasaran

a. Permintaan & Penawaran

Kecenderungan masyarakat Indonesia maupun mancanegara saat ini dalam mengkonsumsi sesuatu adalah kembali ke alam (back to nature). Kondisi tersebut merupakan suatu peluang yang cukup besar dalam hal obat bahan alam untuk menggantikan obat modern/obat kimia walaupun belum dapat menggantikannya secara penuh. Sampai saat ini belum ada data pasti baik dari Deperindag maupun BPS mengenai jumlah permintaan jamu secara nasional maupun ekspor,

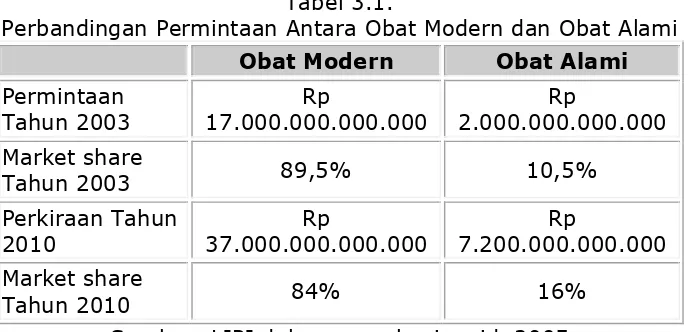

Industri jamu nasional membukukan omzet penjualan sekitar Rp 3.200.000.000.000,- hingga Rp 3.500.000.000.000 pada tahun 2004 atau naik sekitar 15% - 20% dibandingkan dengan tahun 2003 (www.bexi.co.id). Data lain menyebutkan bahwa walaupun market share atau pangsa pasar obat alami belum sebesar obat modern/obat kimia, tetapi potensi peningkatannya cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini.

Tabel 3.1.

Perbandingan Permintaan Antara Obat Modern dan Obat Alami

Obat Modern Obat Alami

Permintaan

Tahun 2003 17.000.000.000.000 Rp 2.000.000.000.000 Rp Market share

Tahun 2003 89,5% 10,5%

Perkiraan Tahun

2010 37.000.000.000.000 Rp 7.200.000.000.000 Rp Market share

Tahun 2010 84% 16%

Sumber: LIPI dalam www.bexi.co.id, 2005

Selain permintaan untuk pasar domestik, permintaan dari pasar mancanegara untuk produk jamu juga sudah mulai bermunculan. Walaupun permintaan ekspor ini baru dapat dipenuhi oleh pengusaha jamu yang cukup besar. Data pasti mengenai keseluruhan permintaan dari mancanegara juga belum ada, yang ada hanya data mengenai peningkatan ekspor salah satu produsen jamu yang mencapai 80% - 100% selama tiga tahun terakhir (www.bexi.co.id).

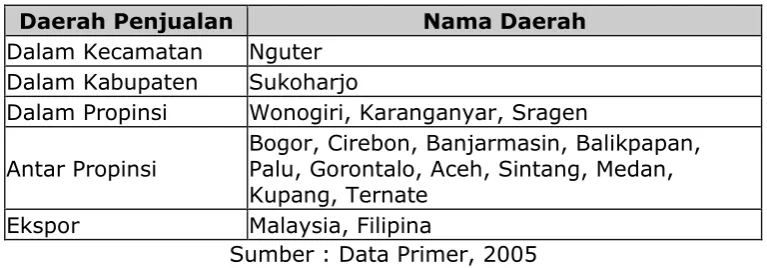

pengecer. Sedangkan jumlah persentase antara pelanggan tetap dan tidak tetap adalah masing-masing 80% dan 20%. Dengan demikian, permintaan dari pelanggan jamu dapat dikatakan sudah rutin berjalan. Pembagian daerah penjualan jamu tradisional produksi Kecamatan Nguter dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Pembagian Daerah Penjualan Jamu Tradisional Nguter

Daerah Penjualan Nama Daerah

Dalam Kecamatan Nguter Dalam Kabupaten Sukoharjo

Dalam Propinsi Wonogiri, Karanganyar, Sragen

Antar Propinsi Bogor, Cirebon, Banjarmasin, Balikpapan, Palu, Gorontalo, Aceh, Sintang, Medan, Kupang, Ternate

Ekspor Malaysia, Filipina

Sumber : Data Primer, 2005 2. Penawaran

BPS dan Deperindag belum dapat menyajikan data mengenai total penawaran dan perkembangan produksi jamu tradisional. Menurut pengusaha jamu tradisional Nguter, hampir semua produk jamu yang dihasilkan habis terserap oleh pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penawaran hampir sama dengan jumlah permintaan atau setidaknya belum ada kelebihan pasokan. Apabila jumlah permintaan meningkat, pengusaha masih dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Untuk saat ini, kapasitas produksi pengusaha jamu tradisional di Kecamatan Nguter adalah sekitar 12 ton bahan baku yang menghasilkan 9,6 ton atau 9.600 kg serbuk jamu per bulan, dengan potensi peningkatan produksi dari tahun ke tahun dapat mencapai 25%. Potensi peningkatan ini didukung pula oleh ketersediaan pasokan bahan baku yang memadai.

b. Persaingan dan Peluang

Di wilayah Kecamatan Nguter, persaingan yang terjadi cukup ketat karena jumlah pengusaha jamu semakin banyak. Saat ini terdapat 15 sampai 20 pengusaha di Kecamatan Nguter dan Sukoharjo, ditambah dengan agen penjualan dan pedagang jamu yang jumlahnya dapat mencapai 60 orang. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan mulai adanya kios-kios jamu di luar daerah. Walaupun demikian, persaingan usaha yang terjadi masih dapat dikatakan sehat.

Untuk dapat memenangkan persaingan, setiap pengusaha harus cukup kreatif dan mempunyai strategi dalam meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan penjualan. Karena walaupun persaingan yang terjadi cukup ketat dibandingkan sebelumnya, tetapi permintaan pasar masih tetap ada dan cenderung meningkat. Sehingga usaha jamu tradisional ini masih dapat dikatakan memiliki prospek yang cukup baik. Strategi usaha yang dapat dilakukan adalah senantiasa melakukan peningkatan kualitas/mutu jamu, peningkatan kualitas kemasan, dan mencari bahan baku yang murah dan berkualitas baik. Selain itu, dapat juga dilakukan pendekatan atau lobi-lobi untuk perluasan pasar, melakukan promosi yang gencar seperti pengadaan bonus, potongan harga, kemudahan pembayaran, dan yang paling penting adalah membangun loyalitas dan komitmen pada konsumen. Selain promosi yang telah disebutkan di atas, promosi juga dapat dilakukan dengan cara beriklan di media lokal seperti di radio ataupun koran lokal. Hal ini perlu dilakukan mengingat persaingan yang cukup ketat dan semakin banyaknya pesaing tidak langsung seperti produsen suplemen herbal dan lain-lain. Pada perhitungan keuangan, biaya promosi tersebut diasumsikan sebesar Rp 1.000.000,- - Rp 2.000.000,- per tahun (Lampiran 9 - 16).

c. Harga

Harga jual untuk produk jamu tradisional yang diproduksi pengusaha di Kecamatan Nguter pada umumnya tidak terlalu mahal, yaitu berkisar antara Rp 850 sampai dengan Rp 5.000 per pak. Satu pak umumnya terdiri dari 10 sachet yang berisi serbuk jamu. Tetapi ada juga serbuk jamu yang tidak dijual per pak atau per sachet melainkan dijual per kg. Harganya adalah berkisar antara Rp 4.000 sampai dengan Rp 40.000 per kg. Penentuan harga jamu sangat ditentukan terutama oleh harga bahan baku dan harga kemasan (kertas dan plastik). Walaupun bahan baku relatif mudah didapat dari dalam negeri, tetapi kemasan yang digunakan ada yang berasal dari luar negeri. Sehingga untuk ke depannya perlu dicari jenis kemasan yang merupakan produksi dalam negeri.

Harga jual produk jamu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sekitar 10 sampai dengan 25% disesuaikan dengan peningkatan biaya produksi. Perubahan harga dari waktu ke waktu untuk beberapa jenis produk dapat dilihat pada Lampiran 7.

cenderung mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari lainnya. Secara keseluruhan volume penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sekitar 25%.

Sistem pembayaran yang diterapkan untuk proses penjualan jamu berbeda-beda tergantung siapa pembelinya, lokasi pembeli, jumlah produk yang dibeli dan tingkat kepercayaan pengusaha kepada pembeli tersebut. Pada umumnya sistem pembayarannya adalah kontan terutama untuk konsumen langsung. Tetapi pembayaran juga dapat dilakukan setelah pengiriman barang, setelah barang laku terjual ataupun pada pengiriman berikutnya, bahkan setelah 1 bulan pengiriman baru dibayar. Oleh karena itu ada biaya pemasaran/distribusi yang dikeluarkan yang diperlukan untuk mengirim barang ke lokasi konsumen. Pada perhitungan keuangan, biaya pemasaran/distribusi tersebut diasumsikan sebesar Rp 2.000.000,- per tahun (Lampiran 9 - 16).

d. Jalur Pemasaran

Penjualan produk pengusaha jamu tradisional di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo saat ini dilakukan oleh pengusaha sendiri ataupun melalui agen penjualan. Jalur pemasaran produk jamu tradisional dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1. Jalur Pemasaran Produk Jamu

Pengusaha jamu mendapatkan bahan baku yang biasa disebut simplisia dari pemasok yaitu para pengepul/pengumpul. Sedangkan hasil produksi yaitu produk jamu dapat dijual melalui agen penjualan, melalui pedagang pengumpul, ataupun langsung dijual ke konsumen rumah tangga/ konsumen langsung.

e. Kendala Pemasaran

4. Aspek Produksi

a. Lokasi Usaha

Lokasi usaha jamu tradisional yang disurvey terletak di Desa Nguter Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo khususnya Kecamatan Nguter merupakan sentra usaha dan penjualan jamu tradisional yang cukup terkenal di Indonesia. Lahan yang dijadikan usaha merupakan sebagian dari rumah pengusaha, sehingga pemilihan lokasi usaha lebih disebabkan karena memang sudah memiliki lahan di tempat tersebut.

Untuk dapat menghasilkan jamu tradisional yang berkualitas baik dan aman untuk dikonsumsi, pemilihan lokasi usaha menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Menurut Badan POM (2002), ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut :

a. Lokasi pabrik/industri

Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. b. Bangunan pabrik

Mempunyai konstruksi yang baik dan mudahdibersihkan.

Ruangan sesuai dengan urutan prosespembuatan sertamempunyai penerangan dan ventilasi yang cukup.

Peralatan sesuai kebutuhan dan menjaminkeamanan, mutu dan keseragaman bobot.

c. Fasilitas untuk pengendalian kebersihan

Harus mempunyai sarana penyediaan airbersih.

Harus mempunyai sarana pembuangan airselokan dankotoran.

Harus mempunyai sarana toilet dan saranacucitangan bagi karyawan. d. Menjaga kebersihandan kesehatan terhadapkaryawan, lingkungan, dan kebersihan peralatan proses produksi.

b. Fasilitas Produksi dan Peralatan

Tabel4.1

13 Tampah penyimpanan Buah 30

Sumber : Data Primer, 2005

c. Bahan Baku

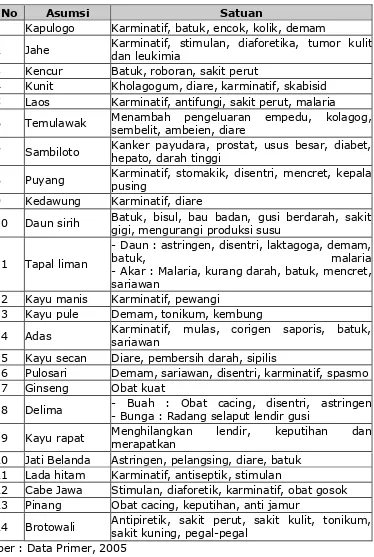

Bahan baku pembuatan jamu tradisional disebut sebagai simplisia. Simplisia yang digunakan adalah dalam bentuk kering sehingga tidak diperlukan proses pencucian dan pengeringan lagi. Dengan demikian, tidak diperlukan bak penampungan air. Proses pengeringan pun dilakukan oleh pemasok bahan baku. Simplisia yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat jamu tradisional sangat banyak dan beragam. Komposisinya sangat ditentukan oleh jenis jamu tradisional yang akan dihasilkan. Dari pengusaha jamu tradisional di Kabupaten Sukoharjo, dapat dilihat jenis bahan baku yang digunakan serta manfaat dari setiap jenis, yang disajikan pada Tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2.

Jenis Bahan Baku yang Digunakan

No Asumsi Satuan

1 Kapulogo Karminatif, batuk, encok, kolik, demam

2 Jahe Karminatif, stimulan, diaforetika, tumor kulit dan leukimia 3 Kencur Batuk, roboran, sakit perut

4 Kunit Kholagogum, diare, karminatif, skabisid 5 Laos Karminatif, antifungi, sakit perut, malaria

6 Temulawak Menambah pengeluaran empedu, kolagog, sembelit, ambeien, diare 7 Sambiloto Kanker payudara, prostat, usus besar, diabet, hepato, darah tinggi 8 Puyang Karminatif, stomakik, disentri, mencret, kepala pusing 9 Kedawung Karminatif, diare

10 Daun sirih Batuk, bisul, bau badan, gusi berdarah, sakit gigi, mengurangi produksi susu

11 Tapal liman

- Daun : astringen, disentri, laktagoga, demam,

batuk, malaria

- Akar : Malaria, kurang darah, batuk, mencret, sariawan

12 Kayu manis Karminatif, pewangi

13 Kayu pule Demam, tonikum, kembung

14 Adas Karminatif, mulas, corigen saporis, batuk, sariawan 15 Kayu secan Diare, pembersih darah, sipilis

16 Pulosari Demam, sariawan, disentri, karminatif, spasmo 17 Ginseng Obat kuat

18 Delima - Buah : Obat cacing, disentri, astringen - Bunga : Radang selaput lendir gusi 19 Kayu rapat Menghilangkan merapatkan lendir, keputihan dan 20 Jati Belanda Astringen, pelangsing, diare, batuk

21 Lada hitam Karminatif, antiseptik, stimulan

22 Cabe Jawa Stimulan, diaforetik, karminatif, obat gosok 23 Pinang Obat cacing, keputihan, anti jamur

24 Brotowali Antipiretik, sakit perut, sakit kulit, tonikum, sakit kuning, pegal-pegal Sumber : Data Primer, 2005

sangat penting untuk diperhatikan, dan tidak hanya semata didasarkan atas harga yang murah. Secara umum, kualitas simplisia yang baik dapat dilihat dari parameter/kriteria sebagai berikut : tingkat kebersihan, tingkat kekeringan, warna, tingkat ketebalan, dan keseragaman ukurannya.

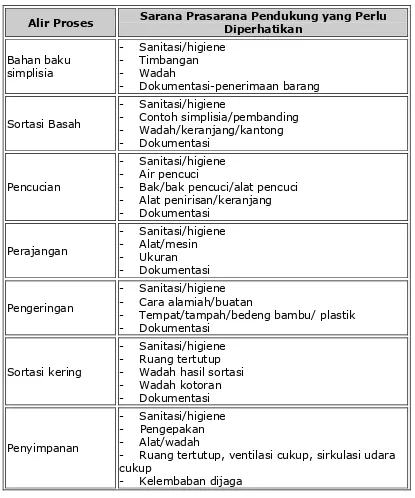

Menurut Badan POM (2002), cara pengelolaan simplisia yang baik adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.

Bagan Alir Cara Pengelolaan Simplisia yang Baik

Alir Proses Sarana Prasarana Pendukung yang Perlu Diperhatikan

Bahan baku simplisia

- Sanitasi/higiene - Timbangan - Wadah

- Dokumentasi-penerimaan barang

Sortasi Basah

- Sanitasi/higiene

- Contoh simplisia/pembanding - Wadah/keranjang/kantong - Dokumentasi

Pencucian

- Sanitasi/higiene - Air pencuci

- Bak/bak pencuci/alat pencuci - Alat penirisan/keranjang - Dokumentasi

- Tempat/tampah/bedeng bambu/ plastik - Dokumentasi

- Ruang tertutup, ventilasi cukup, sirkulasi udara cukup

- Dokumentasi

Pemeriksaan mutu

- Sanitasi/higiene

- Timbangan, mikroskop - Organoleptik, makroskopik - Kadar air

- Cemaran mikroba - Cemaran jamur - Cemaran pestisida - Dokumentasi

Sumber : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, 2002 d. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang digunakan pada industri jamu tradisional tidak memerlukan keahlian khusus karena teknologi yang digunakan masih sederhana. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan tergantung pada kapasitas produksi yang digunakan. Dari informasi pengusaha jamu tradisional di Kabupaten Sukoharjo, untuk kapasitas 9.600 kg serbuk jamu per bulan dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 20 orang. Tugas/tanggung jawab yang dilakukan adalah menyortir, meramu dan menggiling, mengayak/menyaring, mengisi jamu ke dalam kemasan, mengepres, dan menerima barang. Selain karyawan yang melakukan tugas-tugas tersebut, tenaga kerja juga meliputi manajer/pemilik usaha yang bertanggung jawab terhadap jalannya usaha jamu tradisional secara keseluruhan.

e. Teknologi

Teknologi yang digunakan dalam proses produksi jamu secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu tradisional dan modern. Pada teknologi yang tradisional, poses produksi yang dilakukan hanya sedikit menggunakan mesin, prosesnya relatif sederhana, dan produk yang dihasilkan dapat berupa serbuk atau cairan. Mesin yang dapat digunakan pada teknologi ini adalah mesin giling dan mesin penyaringan. Pada teknologi yang lebih modern, proses produksi dilakukan dengan menggunakan peralatan/mesin yang lebih banyak, prosesnya lebih kompleks, dan produk yang dihasilkannya dapat berupa ekstrak jamu dan berbentuk pil atau kaplet. Mesin yang dapat digunakan pada teknologi yang lebih modern ini adalah ekstraktor, evaporator, aroma recovery, dan retrifikasi (pemurnian).

f. Proses Produksi

berupaserbuk jamu. Secara umum proses produksi yang dilakukan meliputitahapan sebagai berikut :

a. Bahan baku datangdari pemasok dalam bentuk kering

Foto 4.1.Bahan Baku Jamu

b. Pengambilan sampel bahan baku, jika kualitasnya cocok maka dibeli c. Sortasi bahan baku

Sortasibahan baku dilakukan untuk memisahkan bahan baku yang baik dengan yangtidak baik yang terlihat secara fisik, misalnya daun yang sudahlayu. Sortasi juga dilakukan untuk memisahkan benda asing yang mungkinterdapat dalam bahan baku tersebut, misalnya kotoran atau tanah. d. Pengukuran kadar air

Foto 4.2. Timbangan Duduk f. Penggilingan simplisia menjadi serbuk

Simplisia yang telah ditimbang digiling dengan menggunakan mesin penggiling yang digerakkan oleh mesin penggerak. Sebaiknya jenis atau ukuran pisau pada mesin penggiling yang digunakan untuk menggiling daun dan rimpang berbeda. Pisau pada mesin penggiling harus selalu diganti setiap 3 bulan untuk menjamin hasil gilingan selalu dalam ukuran yang seharusnya. Pada perhitungan keuangan, diasumsikan dalam setiap bulan ada pisau yang diganti untuk mesin penggiling yang berbeda, karena jumlah mesin penggiling yang digunakan lebih dari satu (pisau tidak diganti pada saat yang bersamaan untuk semua mesin penggiling). Harga pisau untuk menggiling daun dan rimpang diasumsikan sama (Lampiran 4).

Foto 4.3. Proses Penggilingan

Proses penyaringan dilakukan untuk menghasilkan serbuk dengan ukuran yang halus dan seragam. Dari proses penyaringan ini, pada umumnya serbuk yang tidak lolos adalah sekitar 15 - 20 %.

Foto 4.4. Proses penyaringan

Foto 4.5. Serbuk Jamu Hasil Penyaringan

h. Peramuan/pencampuran sesuai kombinasi yang diinginkan

Serbuk jamu yang telah disaring kemudian diramu dengan jumlah dan komposisi yang disesuaikan dengan jenis jamu yang akan dihasilkan. Proses peramuan/ pencampuran ini dilakukan secara manual.

Sebelum dikemas, sebaiknya dilakukan pengukuran kadar air serbuk jamu untuk menjamin tingkat kekeringan serbuk tersebut. Kualitas serbuk yang baik adalah yang memiliki kadar air tidak lebih dari 5 %. Tetapi proses pengukuran kadar air ini juga belum dilakukan oleh pengusaha jamu tradisional di Kabupaten Sukoharjo.

j. Pengemasan dalam bentuk sachet dan pak

Serbuk jamu dimasukkan dengan ukuran rata-rata 7 - 8 gram ke dalam kemasan sachet kemudian dipres dengan alat pengepres dan dilakukan secara manual. Setiap 10 sachet dipak dalam kemasan plastik. Beberapa pak jamu dikemas lagi dalam plastik bening dengan ukuran besar. Beberapa jenis serbuk jamu tidak dikemas dalam bentuk sachet, tetapi dikemas secara kiloan dengan kemasan plastik yang lebih besar.

Foto 4.6. Proses Pengemasan

Foto 4.8. Jamu Ukuran Sachet

Foto 4.9. Jamu yang Telah Dikemas

k. Penyimpanan produk jadi sebelum dijual

Foto 4.10. Rak Penyimpanan Jamu

l. Distribusi produk jadi pada konsumen

Merupakan proses penyampaian jamu tradisional dari produsen ke konsumen. Pada tahap ini pun harus diperhatikan aspek higienis dan pengaturan peletakannya, baik pada saat pengangkutan maupun penyimpanan di kios/toko.

Sebagai perbandingan dengan proses produksi yang dilakukan pengusaha jamu tradisional di Sukoharjo, cara memproduksi serbuk yang baik menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut (Tabel 4.4.).

Tabel 4.4.

Bagan Alir Cara Produksi Serbuk yang Baik

Aliran Proses Sarana dan Prasarana Pendukung yang Perlu Diperhatikan

Penyiapan bahan

baku Lihat : Cara pengelolaan bahan baku/simplisia yang baik

Penimbangan

Alat ditera secara berkala

Sanitasi/higiene perlu diperhatikan untuk mencegah kontaminasi

Kebenaran hasil penimbangan Dokumentasi penimbangan

Penggilingan

Sanitasi/higiene perlu diperhatikan untuk mencegah kontaminasi

Lama penggilingan

Teknik pengayakan yang tepat

Pencampuran

Sanitasi/higiene perlu diperhatikan untuk mencegah kontaminasi

Lama pencampuran sampai homogen

Pengeringan

Sanitasi/higiene perlu diperhatikan untuk mencegah kontaminasi

Lama pengeringan

Pengawasan mutu (kadar air, Kromatografi Lapis Tipis)

Pengemasan

Sanitasi/higiene perlu diperhatikan untuk mencegah kontaminasi

Alat pengemas Bahan pengemas

Mutu hasil pengemasan/uji kemasan

Karantina

Sanitasi/higiene perlu diperhatikan untuk mencegah kontaminasi

Pengujian mutu (organoleptik, kadar air, keseragaman bobot, mikroba, pertumbuhan

Obat siap untuk dipasarkan

Distribusi

Sanitasi/higiene perlu diperhatikan untuk mencegah kontaminasi

Uji keawetan dan dimonitor Sumber : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, 2002

Obat bahan alam termasuk jamu yang diproduksi oleh industri obat bahan alam (IOT) maupun industri kecil obat bahan alam (IKOT) mempunyai persyaratan yang sama yaitu aman untuk digunakan, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu baik. Oleh karena itu semua usaha di bidang industri obat bahan alam harus dapat menerapkan Cara Pembuatan Obat bahan alam yang Baik (CPOTB) agar dapat menghasilkan obat bahan alam yang memenuhi syarat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menerapkan CPOTB adalah :

2. Bangunan

10. Penanganan terhadap hasil pemantauan produk di peredaran g. Jumlah, Jenis dan Mutu Produksi

Produk jamu tradisional yang dihasilkan oleh pengusaha di Kabupaten Sukoharjo bermacam-macam jenisnya. Secara umum jenis jamu tersebut adalah jamu untuk kecantikan, perawatan tubuh, kesehatan dan pengobatan. Jamu tersebut berbentuk serbuk yang dikemas dalam kemasan sachet dengan ukuran rata-rata 7 - 8 gram per sachet dan dikemas dalam bentuk pak sehingga 1 pak terdiri dari 10 sachet. Tetapi ada juga serbuk yang dijual secara kiloan, tidak dalam bentuk sachet. Penentuan jumlah dan jenis jamu yang diproduksi adalah berdasarkan permintaan dan pengalaman dari penjualan sebelumnya.

Jamu yang bermutu baik adalah jamu yang telah mendapatkan izin edar (POM-TR) dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) untuk setiap item produknya, sehingga ada jaminan keamanan dalam mengkonsumsi jamu tersebut. Setiap jenis bahan baku dan produk jadi diperiksa di laboratorium BBPOM. Tetapi bukan berarti jamu tradisional yang belum ada izin edarnya bermutu rendah. Jamu tersebut juga dapat berkualitas baik asalkan memperhatikan sanitasi dan higienis dalam setiap proses produksinya yaitu dari mulai penanganan bahan baku sampai distribusi produk jadi. Selain itu faktor kritis lain dalam menghasilkan jamu berkualitas baik adalah pemilihan bahan baku. Bahan baku yang digunakan haruslah bahan baku yang berkualitas baik sehingga akan menghasilkan jamu bermutu baik.

h. Produksi Optimum

tercecer sebanyak kurang lebih 0,5 gram. Dengan demikian, dari 8.755 kg atau 8.755.000 gram dihasilkan 1.030.000 sachet jamu atau 103.000 pak jamu (Lampiran 8).

i. Kendala Produksi

Kendala produksi yang dihadapi oleh pengusaha jamu tradisional di Kabupaten Sukoharjo adalah keterbatasan peralatan yang dimiliki. Contohnya adalah alat pengepres/pengemas yang digunakan masih bersifat manual sehingga agak menghambat proses produksi.

Kendala lain adalah sulitnya untuk mendapatkan izin edar dari BBPOM karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan yaitu untuk biaya pengujian serbuk jamu di laboratorium. Sebagai gambaran, biaya yang dikeluarkan untuk tes laboratorium untuk satu jenis produk adalah sekitar Rp 2.250.000 dan itu pun belum tentu lolos uji kesehatan. Hambatan lain untuk mendapatkan izin edar adalah kurang tersedianya apoteker untuk setiap pengusaha jamu. Idealnya satu apoteker bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 5 pengusaha jamu. Menurut ketua KOJAI, di Kabupaten Sukoharjo hanya terdapat 3 apoteker sehingga perannya kurang optimal. Sebagai contoh, dari sekitar 75 jenis jamu yang diproduksi oleh pengusaha jamu tradisional, baru 9 jenis jamu yang sudah mendapatkan izin edar. Menurut data KOJAI, dari sekitar 60 anggota, yang sudah memiliki izin edar baru sekitar 15 pengusaha.

5. Aspek Keuangan

a. Fleksibilitas Produk Pembiayaan Syariah

Analisa aspek keuangan membantu pihak muhal atau shahibul maal (Lembaga Keuangan Syariah/LKS) memperoleh gambaran tentang prospek usaha yang akan dibiayai. Aspek keuangan juga dapat membantu pihak muhil atau mudharib (pengusaha) dalam mengelola dana pembiayaan untuk usaha bersangkutan.

Berbeda dengan produk pembiayaan konvensional yang hanya mengenal satu macam produk yaitu pembiayaan dengan sistem perhitungan suku bunga, pada pola syariah mempunyai keragaman produk pembiayaan dan perhitungan keuntungan (perolehan hasil) yang fleksibel.

Untuk produk syariah banyak ragamnya, diantaranya mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah dan murabahah (Lampiran 1). Dari produk tersebut, setiap produk juga masih mempunyai turunannya. Oleh karena itu, pada pola pembiayaan syariah satu usaha bisa memperoleh pembiayaan lebih dari satu macam produk.

Sedangkan untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan bisa menggunakan sistem margin atau nisbah bagi hasil. Margin merupakan selisih harga beli dengan harga jual sebagai besar keuntungan yang diharapkan. Nisbah bagi hasil adalah proporsi keuntungan yang diharapkan dari suatu usaha. Pada perhitungan nisbah bagi hasil dapat menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing/PLS) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing).Profit sharing, nisbah bagi hasil diperhitung -kan setelah dikurangi seluruh biaya (keuntungan bersih). Sementara revenue sharing perhitungan nisbah berbasis dari pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasionalnya.

b. Pola Usaha

1. Karakteristik Usaha Industri Jamu Tradisional

Industri jamu tradisional, hasil peroduksinya dipengaruhi oleh pasokan bahan baku simplesia (bahan jamu yang sudah dikeringkan). Menurut informasi yang diperoleh dari pelaku usaha industri jamu tradisional, sejauh ini mereka tidak mengalami kesulitan untuk memperolehnya. Pelaku usaha, lebih menyukai membeli bahan baku secara bulanan dari pada membeli pada saat panen raya tanaman bahan jamu agar kualitas bahan baku terjamin (kadar air maksimal 5%).

Sedangkan untuk pasar hasil jamu tradisional, pada lokasi penelitian, disampaikan bahwa permintaan akan produk jamu meningkat 25% per tahun. Pengusaha jamu di wilayah Nguter, Kabupaten Sukoharjo sudah mempunyai pelanggan yang pasti (captive market). Hal ini dapat diketahui bahwa sebesar 80% produknya terserap oleh pelanggan tetapnya dan sisanya diperuntukkan bagi pelanggan tidak tetapnya. Dengan demikian, berdasarkan pasarnya, usaha industri jamu tradisional tingkat resiko relatif kecil. Oleh sebab itu, usaha industri jamu tradisional memiliki propek untuk dikembangkan.

2. Pola Pembiayaan

Pola usaha yang dipilih adalah usaha industri jamu tradisional yang hanya menggunakan mesin penggiling dan alat pengayak/penyaring dalam proses produksinya, yang menghasilkan produk jamu berbentuk serbuk atau bubuk. Usaha jamu tradisional ini masih memiliki prospek yang baik karena Indonesia sangat kaya akan bahan baku jamu/simplisia sehingga tidak memiliki ketergantungan impor. Selain itu, proses dan teknologinya relatif sederhana sehingga tidak memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan/keahlian khusus. Kecenderungan masyarakat domestik dan mancanegara untuk mengkonsumsi sesuatu yang alami semakin menguatkan potensi usaha jamu tradisional ini.

Sedangkan merujuk pada sistem keuangan syariah yang mempunyai banyak ragam produk pembiayaan, maka pada aspek keuangan ini akan disajikan contoh produk pembiayaan dengan cara murabahah (jual beli) baik untuk pembiayaan investasi maupun untuk pembiayaan modal kerja, juga untuk pembiayaan usaha baru (start up) ataupun usaha yang sudah berjalan (running). Pertimbangannya adalah karena produk ini sudah banyak diterapkan dalam praktek oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan masyarakat pemakai pun sudah mengenal serta mengakses pola pembiayaan tersebut.

pasti ditentukan diawal akad. Di samping itu, pembiayaan murabahah juga memberi pilihan pada bank maupun nasabah/pengusaha apakah pembiayaan akan digunakan untuk membiayai seluruh komponen usaha (biaya investasi dan modal kerja) atau hanya untuk komponen-komponen tertentu saja. Pada contoh perhitungan, akan disampaikan pembiayaan untuk membeli komponen-komponen tertentu. Contoh yang disajikan terdiri dari dua alternatif yaitu pertama, untuk usaha baru (start up) dengan pembiayaan investasi untuk pengadaan kendaraan, mesin dan peralatan industri jamu, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun serta pembiayaan modal kerja guna membeli bahan baku dalam jangka waktu dua tahun. Kedua adalah usaha yang sudah berjalan (running) untuk pembiayaan modal kerja bagi pembelian bahan baku jamu tradisional dengan jangka waktu satu tahun. Pengadaan kendaraan, mesin dan peralatan usaha jamu tradisional dalam hal ini diasumsikan sudah ada dan telah dimiliki oleh pihak LKS. Untuk mengadakan barang-barang tersebut pihak LKS dapat menggunakan pihak lain dengan akad yang terpisah dari akad murabahah ini.

3. Produk Murabahah

Produk pembiayaan murabahah (jual beli) merupakan produk yang paling banyak dimanfaatkan baik oleh lembaga keuangan syariah maupun oleh nasabah. Untuk mengenal produk murabahah lebih jauh, berikut disampaikan penjelasan tentang produk murabahah yang diambil dari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan murabahah harus memenuhi rukun yaitu ada penjual (bai’), ada pembeli (musytari), obyek barang yang diperjual belikan jelas, harga (tsaman) dan ijab qabul (sighat).

Syarat-syarat yang berlaku pada murabahah antara lain:

1. Harga yang disepakati adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan.

2. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.

3. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah ke bank /Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan kesepakatan.

4. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

5. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

7. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka (urbun) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah. Dalam hal bank meminta nasabah untuk membayar uang muka maka berlaku ketentuan:

o Jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah,

o Jika nasabah batal membeli barang, maka urbun yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Jika urbun tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

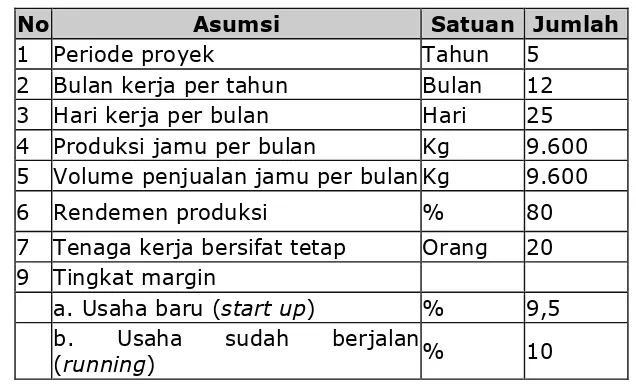

c. Asumsi dan Parameter Keuangan

Analisis keuangan industri jamu tradisional perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran umum mengenai pendapatan dan pengeluaran/biaya, kemampuan melunasi pembiayaan, serta kelayakan usahanya. Untuk melakukan analisis keuangan tersebut menggunakan beberapa asumsi dan parameter keuangan yang didasarkan pada hasil pengamatan di lapangan, masukan dari instansi terkait dan pustaka yang mendukung sehingga akan diperoleh gambaran secara utuh tentang aspek keungan industri jamu tradisional. Asumsi dan parameter yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Asumsi dan Parameter untuk Analisis Keuangan

No Asumsi Satuan Jumlah

1 Periode proyek Tahun 5

2 Bulan kerja per tahun Bulan 12 3 Hari kerja per bulan Hari 25 4 Produksi jamu per bulan Kg 9.600 5 Volume penjualan jamu per bulan Kg 9.600

Pemilihan periode proyek 5 tahun disebabkan oleh umur ekonomis beberapa mesin yang digunakan dalam proses produksi rata-rata mencapai 5 tahun. Selain itu juga karena jangka waktu pembiayaan investasi adalah 5 tahun sehingga pada akhir tahun ke-5 pembiayaan sudah terlunasi. Rata-rata bahan baku simplisia yang digunakan untuk proses produksi adalah 12.000 kg per bulan. Pada umumnya selama proses produksi, rendemen yang terjadi adalah 80%, sehingga produk jamu yang dihasilkan per bulan diasumsikan 9.600 kg serbuk jamu. Dari produk jamu yang dihasilkan tersebut, diasumsikan seluruhnya terjual karena pasarnya sudah jelas.

Proses produksi industri jamu tradisional diasumsikan berjalan sepanjang tahun atau selama 12 bulan, hal ini dapat dijelaskan mengingat usaha industri jamu tidak dipengaruhi oleh musim dan kebutuhan bahan jamu dapat dipenuhi sepanjang tahun. Sementara untuk hari produksi dalam 1 bulan diasumsikan selama 25 hari kerja. Asumsi dan parameter keuangan secara lebih detil terdapat pada Lampiran 2.

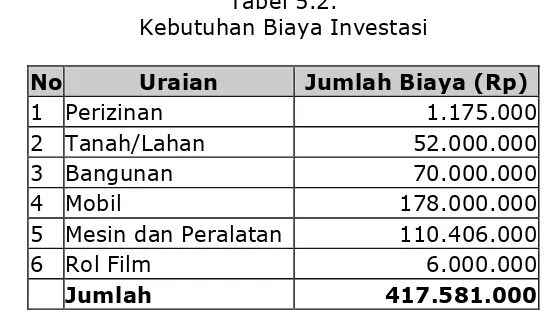

d. Komponen Biaya Investasi dan Biaya Operasional

Struktur biaya yang diperlukan untuk usaha jamu tradisional terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi adalah biaya awal yang diperlukan sebelum kegiatan operasional dilakukan. Sedangkan biaya operasional diperlukan pada saat proses produksi mulai dilakukan.

1. Biaya Investasi

Biaya investasi diperlukan untuk memulai usaha jamu tradisional yang meliputi biaya tanah, bangunan, mesin dan peralatan serta perizinan yang diperlukan. Biaya investasi ini bersifat tetap (fixed) dan harus dikeluarkan di tahun ke-0 sebelum melakukan usaha. Jumlah biaya investasi yang diperlukan pada tahun ke-0 adalah sebesar Rp.417.581.000. Secara lebih rinci jenis investasi dan kebutuhan biaya masing-masing investasi dapat dilihat pada Tabel 5.2.

5 Mesin dan Peralatan 110.406.000

6 Rol Film 6.000.000

Komponen biaya investasi yang paling besar digunakan untuk mesin dan peralatan serta kendaran yang besarnya mencapai 69,07% dari seluruh kebutuhan biaya investasi usaha jamu tradisional. Kebutuhan biaya investasi usaha jamu tradisional secara rinci terdapat pada Lampiran 3.

Selama periode proyek (5 tahun) terdapat beberapa komponen peralatan yang harus dilakukan reinvestasi pada tahun-tahun berikutnya karena umur ekonomisnya lebih pendek dari pada umur proyek, yaitu terpal, tampah sortir, tong, ember/wadah besar, tampah penyimpanan, dan rol film.

2. Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan biaya yang diperlukan dalam memproduksi jamu tradisional. Besarnya biaya operasional ini tergantung pada jumlah yang akan diproduksi. Semakin banyak jumlah bahan baku yang diproduksi maka biaya operasional akan semakin tinggi. Oleh karena itu, biaya operasional umumnya merupakan biaya tidak tetap (variable cost) yang terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Tetapi selain biaya tidak tetap, biaya operasional juga meliputi biaya overhead yang merupakan biaya tetap yang harus dikeluarkan setiap bulannya dan sifatnya tidak langsung.

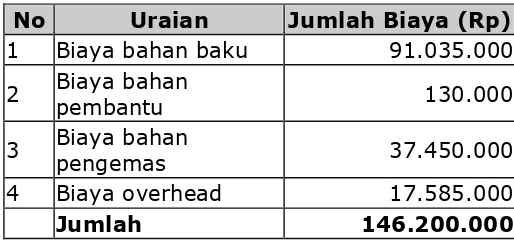

Biaya variabel diproyeksikan dengan asumsi bahwa pada tahun pertama usaha beroperasi pada kapasitas 80%, pada tahun kedua beroperasi pada kapasitas 90%. Baru pada tahun ketiga dan seterusnya usaha jamu tradisional beroperasi pada kapasitas penuh (100%). Kebutuhan biaya operasional untuk industri jamu tradisional pada kapasitas 100% besarnya mencapai Rp. 146.200.000. Besarnya biaya operasional untuk masing-masing komponen sebagaimana tergambar pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3.

Kebutuhan Biaya Operasional Per Bulan

No Uraian Jumlah Biaya (Rp)

1 Biaya bahan baku 91.035.000 2 Biaya bahan pembantu 130.000 3 Biaya bahan pengemas 37.450.000 4 Biaya overhead 17.585.000

Jumlah 146.200.000

tenaga kerja yang ada merupakan tenaga kerja tetap. Kebutuhan biaya operasional selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4 dan Lampiran 5. e. Kebutuhan Dana Investasi dan Modal Kerja

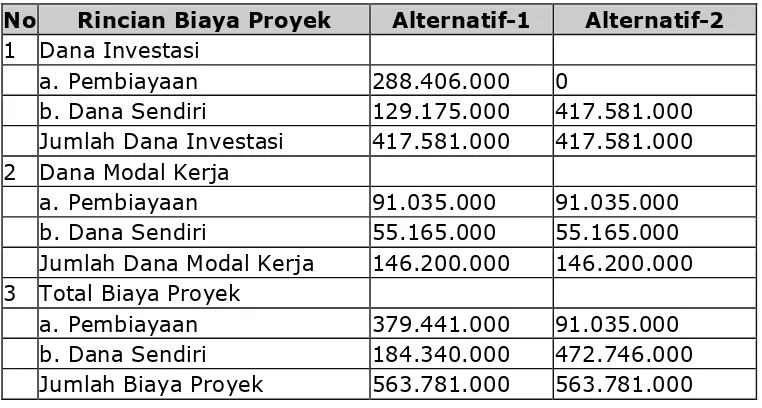

Kebutuhan dana untuk industri jamu tradisional ini terdiri dari modal investasi dan modal kerja yang diperoleh dari pembiayaan perbankan dan dana sendiri. Secara keseluruhan besarnya dana untuk investasi dan modal kerja usaha jamu tradisional mencapai Rp 563.781.000. Kebutuhan dana untuk investasi dan modal kerja dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4.

Rincian Kebutuhan Dana Investasi dan Modal Kerja No Rincian Biaya Proyek Alternatif-1 Alternatif-2 1 Dana Investasi

a. Pembiayaan 288.406.000 0

b. Dana Sendiri 129.175.000 417.581.000 Jumlah Dana Investasi 417.581.000 417.581.000 2 Dana Modal Kerja

a. Pembiayaan 91.035.000 91.035.000 b. Dana Sendiri 55.165.000 55.165.000 Jumlah Dana Modal Kerja 146.200.000 146.200.000 3 Total Biaya Proyek

a. Pembiayaan 379.441.000 91.035.000 b. Dana Sendiri 184.340.000 472.746.000 Jumlah Biaya Proyek 563.781.000 563.781.000

Dari Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa untuk kebutuhan investasi dibutuhkan dana sebesar Rp 417.581.000. Sedangkan untuk kebutuhan modal kerja dibutuhkan dana sebesar Rp 146.200.000. Modal kerja tersebut adalah modal kerja yang diperlukan selama satu bulan produksi. Hal ini disebabkan karena segera setelah proses produksi dilakukan, jamu tersebut dapat langsung dijual. Dengan demikian pada bulan kedua, usaha ini dapat berjalan tanpa bantuan modal kerja karena sudah ada dana dari hasil penjualan pada bulan pertama.

investasi diasumsikan sudah dimiliki oleh pengusaha sehingga tidak membutuhkan pembiayaan dari bank/LKS.

Kebutuhan biaya operasional baik untuk contoh perhitungan pada alternatif pertama dan kedua, pembiayaan dari perbankan/LKS hanya untuk pembeliaan bahan baku. Kebutuhan komponen-komponen biaya operasional yang lainnya juga diasumsikan sebagai bagian dari kontribusi pengusaha yang bersangkutan.

Pembayaran angsuran pembiayaan dalam perhitungan kelayakan diasumsikan secara tetap dengan cara jumlah pembiayaan dibagi lama waktu pembiayaan sesuai dengan siklus produksinya

f. Pendapatan

Produksi jamu yang dihasilkan berupa beragam jenis jamu yang dijual dalam bentuk sudah dikemas ataupun berupa bubuk bahan jamu. Harga jual untuk jamu dalam bentuk kemasan berkisar antara Rp. 850 sampai dengan Rp. 5000 tergantung jenis jamu yang diproduksi (Lampiran 6). Sementara bubuk jamu dijual seharga Rp. 4000 sampai Rp 40.000 per kilogram tergantung jenis bubuk jamu yang dijual. Jenis produk yang dihasilkan secara rinci diuraikan pada Lampiran 7 dan untuk proyeksi biaya dan pendapatan dapat dilihat pada Lampiran 8.

Secara keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari usaha industri jamu tradisional pada tahun pertama besarnya mencapai Rp. 1.611.168.000 untuk kapasitas produksi 80%; tahun ke dua sebesar Rp 1.812.564.000 untuk kapasitas produksi 90% dan pada tahun ke tiga, keempat dan kelima pendapatan mencapai Rp 2.013.960.000 dengan kapasitas produksi 100%. Proyeksi pendapatan selama 5 tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 5.5. Sedangkan untuk usaha yang sudah berjalan, kapasitas produksi pada tahun 1 diasumsikan sudah mencapai 100%

Tabel 5.5.

Proyeksi Pendapatan Industri Jamu Tradisional

No Uraian Tahun

1 2 3 4 5

A Kapasitas Produksi 80% 90% 100% 100% 100%

B Penerimaan Penjualan

g. Proyeksi Laba Rugi dan Break Even Point

Proyeksi rugi laba merupakan suatu gambaran potensi keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh dari suatu usaha atau proyek.

Dari perhitungan menunjukkan bahwa usaha industri jamu tradisional mampu menghasilkan keuntungan. Pada tahun pertama usaha sudah dapat membubuhkan keuntungan, untuk alternatif pertama (usaha baru) sebesar Rp.54.506.056. Keuntungan ini terus meningkat setiap tahunnya sampai dicapai kapasitas produksi maksimum 100% pada tahun ke tiga proyek. Sedangkan untuk alternatif kedua (usaha yang sudah berjalan) keuntungan yang diperoleh pada tahun pertama adalah sebesar Rp. 157.406.542, dengan asumsi kapasitas produksi sejak tahun pertama telah mencapai 100% karena usaha tersebut sudah berjalan.

Secara rata-rata margin keuntungan (profit margin) yang dapat diperoleh usaha jamu tradisional untuk alternatif pertama adalah 5,97% dan untuk alternatif kedua adalah 8,15% per tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9.a (usaha baru) dan Lampiran 10.a (usaha sudah berjalan).

h. Proyeksi Arus Kas dan Kelayakan Proyek

Proyeksi arus kas dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya ke pihak lain dan tetap mendapatkan keuntungan (proyeksi arus kas masuk dan kas keluar). Proyeksi arus kas secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 9.b (alternatif-1) dan Lampiran 10.b (alternatif-2).

usaha industri jamu tradisional ini layak untuk dilaksanakan dan bisa dipertimbangkan untuk memperoleh pembiayaan.

Pada analisa kelayakan dapat juga memakai beberapa indikator yang umum digunakan pada perhitungan konvensional. Indikator tersebut meliputi IRR (Internal Rate of Return), Net B/C Ratio (Net Benefit-Cost Ratio), PBP (Pay Back Period). Nilai IRR bisa menjadi indikator untuk mengukur kelayakan usaha, semakin tinggi nilai IRR maka usaha tersebut semakin berpeluang untuk menciptakan keuntungan. Meskipun demikian, indikator tersebut hanya sebagai alat bantu untuk menilai kelayakan suatu usaha. Besaran margin ataupun bagi hasil, harus ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib).

i. Analisis Sensitivitas

Pola pembiayaan syariah yang digunakan dalam pembiayaan usaha industri jamu tradisional adalah murabahah (jual beli). Pada kesempatan ini ditampilkan 2 (dua) contoh alternatif pembiayaan yaitu untuk usaha baru (start up) dan usaha yang sudah berjalan (running). Perhitungan secara rinci perolehan margin dapat dilihat pada Lampiran 9.c. (alternatif-1) dan Lampiran 10.c (alternatif-2)

Penentuan besaran margin, diutamakan berdasarkan pada baseline data (data rujukan) untuk setiap komponen usaha/sektor ekonomi. Tetapi karena pada saat ini data tersebut belum tersedia, maka nilai margin mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari praktek umum yang diterapkan oleh perbankan syariah dan kesetaraan dengan suku bunga Bank Indonesia (SBI). Data pola pembiayaan pada perbankan syariah dapat dilihat pada Lampiran 11.

6. Aspek Sosial Ekonomi dan Dampak Lingkungan

a. Aspek Sosial Ekonomi

Kabupaten Sukoharjo khususnya Kecamatan Nguter merupakan sentra penjualan jamu tradisional dan sudah mempunyai pelanggan sampai ke luar Jawa. Usaha ini merupakan salah satu komoditi unggulan daerah ini dan cukup memberikan kontribusi positif bagi pengembangan daerah. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang mempunyai pekerjaan pada industri ini, apakah sebagai pengusaha pengolahan jamu ataupun sebagai penjual saja. Jadi dampak langsungnya adalah terciptanya lapangan kerja dan mengurangi pengangguran karena pada industri jamu tradisional ini tidak diperlukan keahlian khusus, walaupun bagi pemilik usaha, pengetahuan mengenai manajemen usaha dan proses produksi tetap diperlukan. Jika seorang pengusaha jamu memiliki 20 orang tenaga kerja, dan diasumsikan di Kabupaten Sukoharjo terdapat 60 pengusaha (termasuk pengecer), maka tenaga kerja yang terserap dapat mencapai 1.200 orang. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga kerja yang menjadi pemasok bahan baku jamu/simplisia. Pengusaha jamu tradisional menyebutkan bahwa sekitar 30% dari masyarakat Nguter bekerja pada komoditi jamu tradisional.

Usaha jamu tradisional juga memberikan pendapatan bagi petani atau pemasok tanaman bahan jamu. Jika bahan baku yang digunakan rata-rata adalah 12.000 kg per bulan yang setara dengan Rp 90.000.000,- (Lampiran 3), dan diasumsikan ada 20 pengusaha jamu yang melakukan proses penggilingan bahan jamu, maka nilai penjualan bahan baku jamu adalah Rp 1.800.000.000,- per bulan atau Rp 21.600.000.000,- per tahun. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang relatif besar sebagai omzet penjualan bagi petani atau pemasok tanaman bahan jamu.

Bagi pengusaha jamu, usaha ini cukup dapat menghidupi keluarga, terbukti dengan semakin banyaknya pengusaha yang bermunculan sejak awal pendiriannya sekitar 20 tahun yang lalu. Pengusaha pun mengaku dapat menyisihkan pendapatannya untuk ditabung walaupun jumlahnya mengalami fluktuasi tergantung kondisi pasar.

pajak yang dibayarkan pada pemerintah daerah adalah sebesar Rp 500.000.000. Nilai tersebut cukup besar untuk digunakan dalam pembangunan daerah setempat.

Tetapi ada beberapa keluhan dari pengusaha maupun tokoh masyarakat mengenai belum adanya kebijakan atau pembinaan dari pemerintah daerah ataupun instansi terkait yang secara nyata mendukung usaha ini. Misalnya mengenai kemudahan permodalan, kemudahan perizinan khususnya izin edar, pembinaan dalam penanaman bahan baku sendiri, serta kebijakan mengenai sanitasi dan higiene tempat umum (gudang, pasar, dan lain-lain). Sebagai contoh, pasar yang menjual jamu dan pasar yang menjual ternak masih disatukan. Hal ini secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kualitas jamu yang dijual.

Secara umum untuk aspek ekonomi dan sosial, usaha jamu tradisional mempunyai peran yang cukup strategis dalam menopang perekonomian nasional pada umumnya dan masyarakat setempat pada khususnya. Untuk masa yang akan datang diharapkan Desa Nguter dapat menjadi aset wisata andalan di Sukoharjo sebagai pusat penjualan jamu tradisional.

b. Dampak Lingkungan

Proses pengolahan jamu tradisional dalam bentuk serbukmenghasilkan limbah berupa limbah padat dan gas. Limbah padat adalahampas jamu yang dihasilkan dari proses penggilingan simplisia maupunpenyaringan serbuk jamu. Sedangkan limbah berupa gas adalah asap yangdikeluarkan dari mesin penggerak pada saat proses penggilingandilakukan. Dari proses pengolahan jamu ini tidak dihasilkan limbah cairkarena bahan baku simplisia sudah diterima dalam bentuk kering sehinggatidak perlu dicuci lagi. Dampak lingkungan lain yang terjadi adalahsuara bising (polusi suara) yang diakibatkan oleh mesin penggerak yangsedang dijalankan.

Ampas jamu yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan sekitarkarena dimasukkan ke dalam karung. Ampas ini dapat dijual kembali(untuk pakan ternak atau pemanfaatan lain). Limbah asap dan suarabising yang dihasilkan oleh mesin penggerak dapat dikurangi denganmembuat pipa cerobong yang tinggi sekitar 5 meter sehingga tidakmengganggu masyarakat sekitar. Kenyataannya asap yang dihasilkan tidakpekat dan suara yang ditimbulkan pun tidak terlalu bising. Pada lokasiusaha tercium aroma jamu dari proses penggilingan dan ceceran serbukjamu yang senantiasa dibersihkan secara berkala.

7. Penutup

a. Kesimpulan

1. Industri jamu tradisional mempunyai peranan yang cukup penting bagi perekonomian daerah Sukoharjo maupun nasional karena potensi penjualan dan peluang pasar yang cukup baik di dalam negeri maupun ekspor. Hal tersebut ditunjang oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah dan kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi sesuatu yang berasal dari alam.

2. Kendala yang dihadapi oleh pengusaha jamu saat ini adalah belum ada kebijakan atau pembinaan dari pemerintah daerah ataupun instansi terkait yang secara nyata mendukung usaha ini. Diantaranya yaitu kemudahan permodalan, kemudahan perizinan khususnya izin edar, pembinaan dalam penanaman bahan baku sendiri, serta kebijakan mengenai sanitasi dan higiene tempat umum yang terkait dengan usaha jamu.

3. Total biaya investasi yang dibutuhkan untuk usaha jamu tradisional dengan kapasitas 9,6 ton produk adalah Rp.417.581.000. Sedangkan biaya modal kerja yang dibutuhkan adalah Rp 146.200.000.

4. Berdasarkan analisis kelayakan keuangan usaha industri jamu tradisional layak untuk diusahakan. Dengan masa proyek 5 tahun dan tingkat margin 12% untuk usaha baru dan 10% untuk usaha yang sudah berjalan dapat membayar kewajiban kepada shahibul maal (LKS) dan menghasilkan keuntungan yang memadai . Artinya industri jamu tradisional secara finansial layak dilaksanakan

5. Usaha jamu tradisional mempunyai manfaat dan kontribusi yang cukup baik ditinjau dari aspek sosial ekonomi dan tidak memberikan dampak lingkungan yang membahayakan. Dengan demikian usaha ini dapat dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun pihak lainnya.

b. Saran

1. Usaha jamu tradisional perlu mendapatkan pembinaan dan dukungan dalam hal permodalan, teknis produksi, pemasaran dan manajemen usaha secara umum, baik dalam bentuk kebijakan maupun pembinaan lain yang lebih bersifat teknis, dari pihak perbankan, pemerintah daerah, departemen terkait, maupun tokoh masyarakat.

2. Prosedur pengujian laboratorium untuk mendapatkan izin edar agar dipermudah, baik dari segi proses maupun biayanya.