LAPORAN PRAKTIKUM

SISTEM PERTANIAN

DISUSUN OLEH :

KELOMPOK IV

Anggota :

HASAN BASRI C1M 013 069

HENDRI WIJAYA C1M 013 070

HIKMATUL AMNI C1M 013 076

HUSNUL HAKIM C1M 013 079

I GEDE ASENA PRADANA C1M 013 080 I KOMANG TRI JUNIARTA W. C1M 013 081

IBNU FAHMI SAIF C1M 013 083

IDAYANTI C1M 013 084

IDRIS HAMDAN WARIDHO C1M 013 085 IKA MAULANI MEYARTI C1M 013 086

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MATARAM

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan ini diterima sebagai salah satu syarat yang diperlukan guna

menyelesaikan peraktikum Mata Kuliah Sistem Pertanian,.

Mataran, 20 juni 2016

Mengetahui :

Koordinator Praktikum

Sistem Pertanian

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas

limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Laporan Sistem Pertanian ini dapat

terselesaikan dengan baik. Laporan Sistem Sertanian dimaksud agar dapat

menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Mata Kuliah Sistem Pertanian.

Kami menyadari bahwa isi penulisan maupun sistematika Laporan Sistem

Pertanian ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu secara lapang kami

membuka kritik maupun saran dari pembaca untuk perbaikan dan kesempurnaan

Laporan Sistem Pertanian ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan dengan tulus kepada semua pihak

yang telah membantu dalam penyusunan Laporan sistem Pertanian ini sehingga

dapat berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.

Mataram, 20 Juni 2016

DAFTAR ISI

II.Acara I. Pengamatan Terhadap Sisfat-Sifat Dasar AgroekosistemA. Landasan Teori... III.Acara II. Deskripsi Dan Identifikasi Produktivitas Lahan Dalam

DAFTAR TABEL

halaman

TABEL 1. Karakteristik dari sifat dasar beberapa agroekeosistem... 9

TABEL 2. Sebaran petani responden berdasarkan jenis tanaman yang diusahakan setiap musim tanam lokasi survey...

21

TABEL 3.Rata-rata produksi per hektar beberapa jenis komuditi yang diusahakan oleh petani responden pada setiap musim tanam...

21

TABEL 4. Rata-rata biaya sarana produksi yang dikeluarkan petani per - hektar untuk setiap aktivitas pengusahaan tanaman ...

22

TABEL 5. Rata-rata biaya tenaga kerja per hektar pada berbagai aktivitas usahatani yang dikeluarkan petani responden untuk setiap jenis komuditi...

22

TABEL 6. . Rata-rata biaya tetap dan biaya lain-lain per hektar pada berbagai aktivitas usahatani yang dikeluarkan petani responden untuk setiap jenis komuditi...

23

TABEL 7. Rata-rata total biaya produksi, pendapatan, laba, BEP dan BC-ratio per hektar pada berbagai aktivitas usahatani petani responden untuk setiap jenis komuditi...

I. PENDAHULUAN

Sistem pertanian merupakan pengelolaan komoditas tanaman untuk

memperoleh hasil yang diinginkan yaitu berupa bahan pangan, keuntungan

financial, kepuasan batin atau gabungan dari ketiganya. Sistem pertanian di

daerah tropika, termasuk Indonesia berbeda dengan daerah subtropis dan daerah

beriklim sedang. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi iklim, jenis

tanaman dan keadaan sosial ekonomi petaninya.

Meningkatkan produksi pertanian suatu negara adalah suatu tugas yang

kompleks, kerena banyaknya kondisi yang berbeda yang harus dibina atau diubah

oleh orang ataupun kelompok yang berbeda pula. Seperti halnya permasalahan

pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengimbangi permintaan atas

kebutuhan pangan meningkat pesat, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan

produksi hasil pertanian yang mampu untuk memenuhi permintaan kebutuhan

akan bahan pangan.

Namun hal itu juga mendorong para petani untuk mencoba menanam

jenis-jenis tanaman baru, dan dengan bantuan para insinyur dan para peneliti

untuk mengembangkan varietas tanaman tersebut dengan menemukan teknik

penggunaan pupuk, mengatur kelembapan tanah yang lebih maju serta

menggunakan teknologi pertanian yang lebih maju untuk mengembangkan

pembangunan pertanian ke arah yang lebih baik sehingga mampu untuk

memenuhi kebutuhan pangan dari jumlah masyarakat yang terus meningkat.

Pada dasarnya pembangunan pertanian di Indonesia sudah berjalan sejak

masyarakat Indonesia mengenal cara bercocok tanam, namun perkembangan

tersebut berjalan secara lambat. Pertanian awalnya hanya bersifat primitif dengan

cara kerja yang lebih sederhana. Seiring berjalannya waktu, lama kelamaan

pertanian berkembang menjadi lebih modern untuk mempermudah para petani

mengolah hasil pertanian dan mendapatkan hasil terbaik dan banyak.

Dengan demikian pembangunan pertanian mulai berkembang dari masa ke

masa. Dalam proses pembangunan pertanian tersebut, bantuan para ahli di bidang

fasilitas maupun pegetahuan kepada para petani untuk memberi metode baru

kepada para petani dan mengubah cara berpikir mereka menjadi lebih kompleks

sehingga mampu untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.

Mengenai perkembangan luas lahan dan luas produksi padi yang

dihasilkan, terlihat bahwa sejak masa Orde Baru memegang pemerintahan (1966)

sampai dengan tahun 1987 luas lahan irigasi melonjak hampir 2 kali lipat dengan

laju sebesar 2,4% per tahun. Luas kenaikan maksimum dicapai pada tahun 1987.

tendensi ini diikuti dengan melonjaknya jumlah produktifitas padi. Pada tahun

1987 produksi padi meningkat hingga 44 juta ton, naik 3 kali lipat sejak tahun

1966. Tingkat produksi yang dicapai ini diperoleh dengan naiknya intensitas

tanam hingga mencapai rata-rata 1,8. Mengenai kenaikan produksi persatuan luas,

tercatat naik dari 2,4 ton/ha menjadi 4,5 ton/ha. Nilai ini bila diplotkan ke dalam

sejarah evolusi padi di negara-negara berkembang dengan Jepang sebagai

perbandingan, telah berada di fase keempat bersama-sama dengan Taiwan.

Walaupun demikian masih lebih rendah Korea dan Jepang yang telah mencapai

6-7 ton/ha, tetapi jauh lebih tinggi dari Philipina, Laos, Myanmar maupun Vietnam.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa lahan irigasi memberikan peranan

yang besar dalam mencapai swasembada pangan. Kira-kira 60-70% padi

diproduksi dari lahan beririgasi. Walaupun demikian, bila melihat perkembangn

penduduk, untuk terus mempertahankan swasembada pangan masih perlu banyak

inovasi baru. Perhitungan secara sederhana mengenai luas lahan beririgasi terus

meningkat seirama dengan pertambahan penduduk. Padahal kalau melihat

besarnya derajad irigasi seperti telah diuraikan di atas, peluang mengembangkan

lahan irigasi secara horizontal, terutama di pulau-pulau yang termasuk dalam grup

pertama, nampaknya semakin sempit.

Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana menyeimbangkan antar

penyediaan sumberdaya air dari alam dengan kebutuhan air khususnya untuk

memproduksi bahan pangan yang semakin meningkat itu tetapi tanpa merusak

kondisi hidrologinya sendiri.

Sistem pertanian dari masa ke masa yang dibangun oleh berbagai generasi

tentunya juga memiliki kekurangan yang timbul akibat kebijakan-kenijakan

tersebut.

Sistem bertanam adalah pola-pola tanam yang digunakan petani dan

interaksinya dengan sumber-sumber alam dan teknologi yang tersedia. Sedangkan

pola tanam adalah penyusunan cara dan saat tanam dari jenis-jenis tanaman yang

akan ditanam berikut waktu-waktu kosong (tidak ada tanaman) pada sebidang

lahan tertentu. Pola tanam ini mencakup beberapa bentuk/macam sebagai berikut:

1. Multiple Cropping (System Tanam Ganda)

Penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada sebidang tanah yang sama dalam

satu tahun.Yang termasuk dalam Sistem Tanam ganda ini adalah : Intercropping,

Mixed Cropping, dan Relay Cropping.

a. Intercropping (Sistem Tumpangsari)

Penanaman serentak dua atau lebih jenis tanaman dalam barisan

berselang-seling pada sebidang tanah yang sama. Sebagai contoh yang umum

dilakukan oleh petani di India adalah tumpangsari antara tanaman sorghum dan

tanaman kacang tunggak dan di Indonesia antara tanaman ubikayu dan jagung

atau kacang tanah.

b. Mixed Cropping (Sistem Tanam Campuran)

Penanaman dua atau lebih jenis tanaman secara serentak dan bercampur

pada sebidang lahan yang sama. Dewasa ini termasuk di Indonesia., sistem ini

jarang digunakan petani karena adanya berbagai masalah terutama yang

menyangkut pemeliharaan. Sistem tanam campuran lebih banyak diterapkan

dalam usaha pengendalian hama dan penyakit.

c. Relay Cropping (Sistem Tanam Sisipan)

Penanaman sisipan adalah penanaman suatu jenis tanaman ke dalam

pertanaman yang ada sebelum tanaman yang ada tersebut dipanen. Atau dengan

istilah lain : suatu bentuk tumpang sari dimana tidak semua jenis tanaman ditanam

jagung ditanam bersama-sama kemudian ubikayu ditanam sebagai tanaman sela

satu bulan atau lebih sesudahnya.

2. Seguantial Cropping ( Pergiliran Tanaman)

Penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada sebidang lahan dalam satu

tahun, dimana tanaman kedua ditanam setelah tanaman pertama dipanen.

Demikian pula bila ada tanaman ketiga, tanaman ini ditanam setelah tanaman

kedua dipanen.

3. Maximum Cropping (Sistem Tanam Maksimum)

Adalah pengusahaan lahan untuk mendapatkan hasil panen yang

setinggi-tingginya tanpa memperhatikan aspek ekonomisnya (biaya, pendapatan dan

keuntungan) dan apalagi aspek kelestarian produksinya dalam jangka panjang.

4. Sole Cropping/Monoculture (Sistem Tanam Tunggal)

Adalah penanaman satu jenis tanaman pada lahan dan periode waktu yang

sama. Pertanian lahan kering di Indonesia (selain lahan hutan) mencapai 57 juta

ha dan 18 juta ha diantaranya sudah mengalami degradasi yang berarti adanya

penurunan produktivitas dan ancaman perusakan lingkungan. Apabila dibiarkan.

Lahan yang mengalami proses degradasi tersebut akan bertambah rusak dan

akhirnya menjadi lahan kritis. Lahan kering yang kritis/marginal inilah yang

merupakan factor penyebab rendahnya kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu

dilakukan upaya peningkatan produktivitasnya. Salah satu system bertanam yang

berpeluang besar adalah system bertanam konservasi dengan budidaya tanaman

lorong (“aley cropping”). Sistem bertanam ini merupakan cara konservasi

vegetatif yang efektif dan murah, serta menyumbangkan bahan hijauan yang dapat

II. ACARA I : PENGAMATAN TERHADAP SISFAT-SIFAT

DASAR AGROEKOSISTEM

A. Landasan Teori

Tembakau merupakan salah satu komoditi pertanian andalan yang dapat

memberikan kesempatan kerja yang luas dan memberikan penghasilan bagi

masyarakat pada setiap rantai agribisnisnya. Selain itu tembakau menunjang

pembagunan nasional berupa pajak dan devisa negara. Dalam perdagangan

tembakau internasional, tembakau Indonesia sangat dikenal, seperti tembakau deli

dari Sumatera Utara (Cahyono, 2005).

Tembakau merupakan tanaman yang memiliki benefeciary tertinggi

dibandingkan dengan tanaman semusim lainnya. Lebih dari itu, usahatani

tembakau sebagai pendorong bergeraknya roda perekonomian di daerah. Oleh

karenanya, sektor pertembakauan harus berjalan dengan saling integrated, agar ini

yang memperkuat sektor tembakau tetap eksis di negeri kretek ini (Santos, 2008).

Nanas merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis

cukup tinggi dan sangat potensial baik untuk pasar negeri (domestik) maupun

sasaran pasar luar negeri (ekspor). Permintaan pasar dalam negeri terhadap buah

nanas cenderung terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk,

semakin baik pendapatan masyarakat maka makin tinggi kesadaran penduduk

akan nilai gizi dari buah-buahan dan makin bertambahnya permintaan bahan baku

industri pengolahan buah-buahan. Selain memenuhi permintaan domestik,

Indonesia juga sudah mulai mengekspor nanas dalam bentuk buah segar

(Rukmana, 2003).

Hortikultura merupakan salah satu sektor pertanian yang dapat

dikembangkan di Indonesia karena dapat meningkatkan sumber pendapatan

petani. Seiring dengan berkembangnya permintaan pasar baik di Indonesia

maupun untuk ekspor, nanas dapat dimanfaatkan dalam industry pengolahan

penghasilan mereka melalui usahatani nanas yang dapat menguntungkan petani

(Soedarya, 2009).

Praktek budidaya Kopi multistrata (mixed/ shaded coffee atau agroforestri

kopi) yang dipercaya dapat memenuhi kepentingan ekonomi dan ekologi pada

saat yang sama, baru menjadi wacana sejak dua dasa warsa belakangan ini.

Padahal budidaya kopi multi-strata sudah lama dipraktekkan oleh para petani kopi

tradisional di berbagai belahan dunia, termasuk di antaranya di Sumberjaya – kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) Tulang Bawang, propinsi Lampung,

Pulau Sumatra. Kajian tentang manfaat ekologi dari budidaya kopi multistrata

mengarah pada kesimpulan bahwa budidaya kopi multistrata memiliki fungsi

konservasi terhadap keragaman hayati (Faminow dan Rodriguez, 2001;

Soto-Pinto et al., 2000; Perfecto dan Armbrect, 2003), dan mampu menekan erosi

sampai pada tingkat yang dapat diterima (Arsyad, 1977; Ginting, 1982; Afandi et

al., 1999 dan Hartobudoyo, 1979). Perkembangan pasar kopi internasional

menunjukkan bahwa komoditas kopi yang dihasilkan oleh budidaya kopi yang

ramah lingkungan tersebut, yang oleh Giovanucci (2003) disebut sebagai salah

satu jenis „Sustainable Coffee‟, berpeluang untuk mendapatkan harga premium. Komoditas Kelapa di Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis

baik dari segi social budaya, penerimaan devisa negara, sumber pendapatan petani

dan lapangan kerja yang sangat potensial dan tidak kalah pentingnya sebagai

sumber utama minyak makan dalam negeri. Penerimaan devisa negara dari

komoditas ini, dilaporkan pada tahun 1994 sebesar US $ 280.241 juta sedang pada

tahun 2000 devisa yang dihasilkan mencapai US$ 394 juta (Haz, 2001).

Peranannya sebagai sumber devisa cenderung meningkat namun fluktuatif

sehingga secara proporsional kontribusinya masih relatif kecil yaitu 0,75%

terhadap nilai total ekspor secara nasional (Tondok, 1998). Penerimaan devisa

tersebut pada dasarnya masih dapat ditingkatkan karena produk-produk kelapa

yang di ekspor masih sebagian besar adalah produk tradisional atau produk

primair yang menghadapi persaingan ketat di pasar internasional dengan produk

yang sama dari negara-negara penghasil kelapa lainnya (Filipina, India, Srilanka,

2002b). Sebagai sumber pendapatan perkebunan kelapa berperan sangat besar

karena tanaman kelapa mempunyai kemampuan berproduksi sepanjang tahun

terus menerus dan dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani.

Kasryno (1993) melaporkan jumlah penduduk yang hidupnya tergantung secara

langsung maupun tidak langsung dari tanaman kelapa diperkirakan tidak kurang

dari 12,8 juta jiwa/tahun atau 14,5% dari angkatan kerja sub sektor perkebunan.

Kakao (Theobroma cacao) berasal dari Benua Amerika khususnya

Negarabagian yang mempunyai iklim tropis. Sangat sulit untuk mengetahui

Negara bagianmana tepatnya tanaman ini berasal, karena tanaman ini telah

tersebar secara luassemenjak penduduk daerah itu masih hidup mengembara.

Tanaman ini mulai masukke Indonesia sekitar tahun 1560 yang dibawa oleh orang

Spanyol melalui Sulawesidan kakao mulai dibudidayakan secara luas sejak tahun

1970 (Darwis, 2007).

Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang

peranannyac ukup penting bagi perkonomian nasional, khususnya sebagai

penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa Negara. Di samping itu

kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan

pengembangan agroindustri. Padatahun 2002, perkebunan kakao telah

menyediakan lapangan kerja dan Sumber pendapatan bagi sekitar 900 ribu kepala

keluarga petani yang sebagian besar beradadi Kawasan Timur Indonesia (KTI)

serta memberikan sumbangan devisa terbesar ketiga sub sector perkebunan setelah

karet dan minyak sawit dengan nilai US $701juta (Tino, 2006).

Daerah tadah hujan hanya mengandalkan ketersediaan air dari curah

hujan dalam proses produksi pertanian. Pengaturan sistem pertanaman diatur

dalam bentuk tumpang sari menggunakan tanaman dengan umur panen yang

berbeda. Pertumbuhan tanaman di daerah tadah hujan tidak banyak memerlukan

air dan merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan masalah keterbatasan

air. Di lahan kering, tanaman yang digunakan disesuaikan antara ketersediaan

air dengan tanaman yang biasa ditanam petani dan tentunya memiliki pangsa

Daerah tadah hujan atau lahan sawah semi intensif merupakan

sumberdaya fisik yang potensial untuk pengembangan komoditas jagung.

Sebagian dari lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan pada

umumnya hanya ditanami sekali dalam setahun yaitu dengan tanaman padi,

bahkan pada beberapa lokasi di Sumatera Barat lahan sawah tadah hujan sudah

berubah menjadi lahan tidur atau tidak ditanami akibat kendala irigasi yang tidak

lancar (Misran 2013).

B. Tujuan Praktikum

Untuk mengetahui a). Produktivitas; b). Kestabilan; c.) Keberlanjutan ;

dan d.) Kemerataan dari beberapa sistem agroekosistem

C. Bahan dan Alat

Transportasi Buku data

Lembar Quisener Alat tulus menulis

Tustel Masker

Topi Sarung tangan

D. Pelaksanaan Praktikum

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif

dengan teknik survei. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan

petani sampel (responden) yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah

disiapkan. Masing-masing kelompok praktikan yang beranggotakan 10-12 orang,

melakukan survey di beberapa wilayah tipe agroekosistem lahan perkebunan yang

ada di wilayah Pulau Lombok. Pada masing-masing wilayah ditetapkan 3-5 petani

responden yang mewakili agroekosistem lahan secara purposive sampling, atas

dasar keprofesionalannya dibidang pengelolaan usahatani dan luas kepemilikan

lahan (minimal 1 ha).

Paramater yang diamati adalah : a). Produktivitas; b). Kestabilan; c.)

E. Tabulasi dan Analisis Data

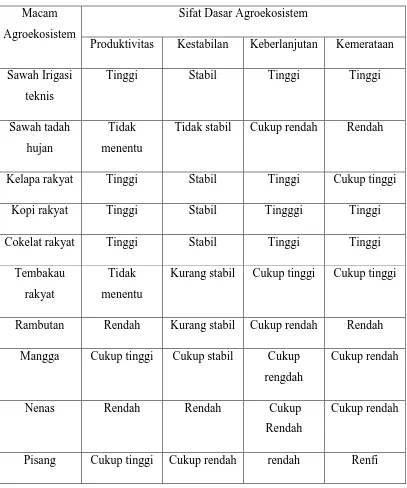

Tabel 1. Karakteristik dari sifat dasar beberapa agroekeosistem

Macam

Agroekosistem

Sifat Dasar Agroekosistem

Produktivitas Kestabilan Keberlanjutan Kemerataan

Sawah Irigasi

teknis

Tinggi Stabil Tinggi Tinggi

Sawah tadah

hujan

Tidak

menentu

Tidak stabil Cukup rendah Rendah

Kelapa rakyat Tinggi Stabil Tinggi Cukup tinggi

Kopi rakyat Tinggi Stabil Tingggi Tinggi

Cokelat rakyat Tinggi Stabil Tinggi Tinggi

Tembakau

rakyat

Tidak

menentu

Kurang stabil Cukup tinggi Cukup tinggi

Rambutan Rendah Kurang stabil Cukup rendah Rendah

Mangga Cukup tinggi Cukup stabil Cukup

rengdah

Cukup rendah

Nenas Rendah Rendah Cukup

Rendah

Cukup rendah

F. Pembahasan Usaha Tani Tembakau

Tembakau merupakan salah satu komoditi pertanian andalan yang dapat

memberikan kesempatan kerja yang luas dan memberikan penghasilan bagi

masyarakat pada setiap rantai agribisnisnya. Selain itu tembakau menunjang

pembagunan nasional berupa pajak dan devisa negara. Dalam perdagangan

tembakau internasional, tembakau Indonesia sangat dikenal, seperti tembakau deli

dari Sumatera Utara (Cahyono, 2005).

Tembakau merupakan tanaman yang memiliki benefeciary tertinggi

dibandingkan dengan tanaman semusim lainnya. Lebih dari itu, usahatani

tembakau sebagai pendorong bergeraknya roda perekonomian di daerah. Oleh

karenanya, sektor pertembakauan harus berjalan dengan saling integrated, agar ini

yang memperkuat sektor tembakau tetap eksis di negeri kretek ini (Santos, 2008).

Secara umum perkembangan luas areal tembakau di Indonesia selama

tahun 1971-2009 tampak berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar

3,23%. Total luas areal tembakau menunjukkan peningkatan pasa periode tahun

1971-1997 dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 4,76% per tahun.

Menginjak tahun 1998-2009 terjadi kecenderungan penurunan laju pertumbuhan

luas areal tembakau menjadi 0,07% per tahun. Terjadinya penurunan laju

pertumbuhan luas areal tembakau pada periode tahun 1990-2009, dikarenakan

tembakau di Indonesia hanya diusahakan Perkebunan Rakyat (PR) dan

Perkebunan Besae Negara (PBN), sementara Perkebunan Besar Swasta (PBS)

tidak melakukan penanaman sama sekali (Anonimus, 1995).

Usahatani Nanas.

Nanas merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis

cukup tinggi dan sangat potensial baik untuk pasar negeri (domestik) maupun

sasaran pasar luar negeri (ekspor). Permintaan pasar dalam negeri terhadap buah

nanas cenderung terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk,

semakin baik pendapatan masyarakat maka makin tinggi kesadaran penduduk

akan nilai gizi dari buah-buahan dan makin bertambahnya permintaan bahan baku

Indonesia juga sudah mulai mengekspor nanas dalam bentuk buah segar

(Rukmana, 2003).

Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi nanas yang

diperoleh dengan harga jual oleh petani nanas. Jadi, penerimaan ditentukan oleh

besar kecilnya produksi nanas yang dihasilkan dan harga dari produksi nanas

tersebut.

Usaha Tani Kop Rakyat

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris yang memiliki

kekayaan alam yang berlimpah, salah satu kekayaan alam tersebut adalah tanaman

kopi, tanaman kopi hampir tumbuh di seluruh tanah Nusantara. Hal ini sebenarnya

tidak terlalu mengherankan mengingat Indonesia memiliki wilayah yang kaya

akan bahan baku hayati dan hewani. Desa timba nuh, kecamatan pringga sela,

Lotim merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi komoditi pertanian

untuk dikembangkan, khususnya perkebunan kopi yang tumbuh subur.

Potensi dan kekayaan alam tersebut bila dimanfaatkan dengan benar dan

sungguh akan menciptakan keuntungan ekonomi yang akan berdampak pada

pendapatan daerah, petani, perusahaan dan masyarakat dalam rangka

menciptakanlapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi

pengangguran. Dari perkembangan teknologi pertanian dengan pertimbangan

aspek kesehatan dan minat pasar, para petani sudah mulai beralih, dari budidaya

kopi secara konvensional menjadi sistem organik (organic coffee).

Pemanfaatan potensi merupakan suatu strategi pembangunan yang tepat,

untuk menjawab tantangan dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan

pertanian organik di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya kopi

secara organik, dalam rangka menciptakan produk yang ramah lingkungan dan

juga bernilai ekonomis tinggi, karena mengingat sekarang ini masyarakat

indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya kesehatan dengan mengkonsumsi

makanan dan minuman sehat, ini semua didapatkan dari hasil pertanian organik.

Dalam rangka menciptakan produk yang bernilai ekonomis maka keseimbangan

maupun lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran produk dalam rangka

mensukseskan otonomi daerah sangat dibutuhkan. Pemerintah Daerah harus bisa

mengembangkan potensi alam yang ada di daerahnya. khususnya bidang pertanian

dan perkebunan. Tanaman kopi bias menjadi andalan mengingat tanaman ini bisa

tumbuh dengan subur di tanah NTB, dan selama ini kopi terus dikonsumsi dan

sudah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat NTB.

Usaha Tani Kelapa

Komoditas kelapa di Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis

baik dari segi social budaya, penerimaan devisa negara, sumber pendapatan petani

dan lapangan kerja yang sangat potensial dan tidak kalah pentingnya sebagai

sumber utama minyak makan dalam negeri. Penerimaan devisa negara dari

komoditas ini, dilaporkan pada tahun 1994 sebesar US $ 280.241 juta sedang pada

tahun 2000 devisa yang dihasilkan mencapai US$ 394 juta (Haz, 2001).

Peranannya sebagai sumber devisa cenderung meningkat namun fluktuatif

sehingga secara proporsional kontribusinya masih relatif kecil yaitu 0,75%

terhadap nilai total ekspor secara nasional (Tondok, 1998). Penerimaan devisa

tersebut pada dasarnya masih dapat ditingkatkan karena produk-produk kelapa

yang di ekspor masih sebagian besar adalah produk tradisional atau produk

primair yang menghadapi persaingan ketat di pasar internasional dengan produk

yang sama dari negara-negara penghasil kelapa lainnya (Filipina, India, Srilanka,

Vietnam) maupun dengan produk-produk substitusi yang tersedia (Tarigans,

2002b). Sebagai sumber pendapatan perkebunan kelapa berperan sangat besar

karena tanaman kelapa mempunyai kemampuan berproduksi sepanjang tahun

terus menerus dan dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani.

Kasryno (1993) melaporkan jumlah penduduk yang hidupnya tergantung secara

langsung maupun tidak langsung dari tanaman kelapa diperkirakan tidak kurang

dari 12,8 juta jiwa/tahun atau 14,5% dari angkatan kerja sub sektor perkebunan.

Sedangkan pada tahun 1998 diperkirakan melibatkan sebanyak 20 juta jiwa

(Kasryno, et. al. 1998; Sulistyo, 1998) Dari sisi pendapatan usahatani belum

dilaksanakan di sentra-sentra produksi kelapa di Indonesia menunjukkan bahwa

kehidupan keluarga petani kelapa secara umum sampai saat ini masih berada

dibawah garis kemiskinan (Tarigans, 2002a). Bavappa et al. (1995) melaporkan

bahwa proporsi pendapatan petani kelapa di Indonesia sangat kecil hanya 20%

dari total pendapatannya. Disamping itu, usaha-usaha yang telah dilaksanakan

pemerintah dalam periode tiga dekade terakhir belum sepenuhnya memberikan

perbaikan taraf hidup petani kelapa. Kenyataan demikian, menunjukkan peranan

ekonomi komoditas kelapa belum optimal bila dilihat dari segi pendapatan petani,

pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan sumber devisa negara secara

nasional. Melihat permasalahan demikian dipandang perlu melakukan perubahan

paradigma pembangunan kelapa nasional, kearah metoda yang dinilai mampu

memecahkan masalah tersebut.

Usaha Tani Kakao

Sampai saat ini, komoditas kakao Indonesia masih sangat bergantung pada

pasar ekspor dalam bentuk biji yaitu sekitar 83%. Disisi lain, kakao Indonesia

khususnya yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat di pasaran internasional

dihargai paling rendah, karena didominasi oleh biji-biji tanpa fermentasi, kadar

kotoran yang tinggi dan banyak terkontaminasi serangga, jamur dan mikotoksin,

serta cita rasa yang lemah. Diskon terhadap kakao Indonesia yang dikenakan oleh

pemerintah Amerika Serikat terus meningkat dari tahun ke tahun, yang pada tahun

2005 telah mencapai US$ 250 per ton (Askindo, 2005). Kabupaten Jembrana

merupakan kabupaten yang memiliki luas areal panen kakao terluas di Provinsi

Bali. Sebagian besar produksi kakao diusahakan oleh perkebunan rakyat.

Pendapatan yang diperoleh petani dari usahatani kakao ini sangat berkaitan erat

dengan produksi dan alokasi faktor produksi. Demikian juga dengan penggunaan

biaya untuk pengeluaran input produksi. Produktivitas tenaga kerja pada usaha

tani kakao terkait dengan kemampuan memperoleh manfaat yang

sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output

yang optimal. Petani selalu mempertimbangkan biaya produksi secara

pengusahaan input, teknologi, dan curahan kerja yang berorientasi pada

pencapaian produksi yang maksimum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan :

(1) mengetahui penerapan pola tanam tumpang sari dan alasan pemilihan pola

tanam tumpang sari, (2) menganalisis ada tidaknya perbedaan efisiensi

penggunaan biaya produksi pada keempat pola tanam tumpang sari, (3)

menganalisis ada tidaknya perbedaan dan keuntungan pada keempat pola tanam

tumpang sari, danserta (4) menganalisis ada tidaknya perbedaan produktivitas

tenaga kerja dari pada keempat pola tanam tumpang sari.

Lahan Tadah Hujan

Sifat curah hujan yang sangat bervariasi mempunyai pengaruh yang besar

pada produksi pertanian. Variasi curah hujan tahunan terutama menyebabkan

kegagalan tanam atau panen akibat kekeringan atau banjir. Meskipun secara

umum awal musim hujan telah ketahui, namun sifat hujan selama musim tanam

masih sulit diprediksi karena sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Pemahaman

mengenai penyebab variasi sifat hujan ini di pulau Lombok akan dapat memberi

implikasi pada perbaikan strategi tanam dan pengelolaan air untuk pertanian.

Kemarau panjang dan periode tanpa hujan yang terjadi beberapa minggu

di tengah-tengah musim hujan sering menyebabkan kacaunya sistem managemen

pertanian lahan sawah tadah hujan. Seringkai petani gogo rancah, misalnya,

menugal pada saat kondisi lengas tanah sangat rendah dengan keyakinan besok

atau lusa akan turun hujan yang cukup untuk memulai pertumbuhan padi di

sawahnya. Akan tetapi apabila prakiraan mereka meleset maka benih yang ditugal

tidak tumbuh atau bibit yang baru saja tumbuh segera mati karena kekeringan

(Pramudia et al, 1991). Hal ini menyebabkan mereka harus menugal ulang dan

membeli benih lagi sehingga membuat sistem pertanian gogo rancah di lahan

tadah hujan sering tidak efisien. Sayuti et al. (2001) menyatakan bahwa apabila

terjadi periode kering beberapa minggu pada periode awal pertumbuhan tanaman

yang paling parah mengalami cekaman air adalah tanaman padi yang ditanam di

lahan tadah hujan. Dampak kekurangan air dari tanaman lahan tadah hujan ini

tanaman di lahan irigasi. Berdasarkan catatan dalam NTB dalam angka yang

diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi NTB (1997) menunjukkan

bahwa hasil rata-rata tanaman padi sawah tadah hujan berkisar antara 2 – 3.5 ton/ ha, sementara padi di lahan beririgasi dapat memberi hasil antara 4.5 sampai 5.5

ton/ha. Kedelai yang ditanam sebar di lahan tadah hujan hasilnya akan mendekati

hasil tanaman kedelai di daerah irigasi (kira-kira 1000 kg/ha) bila sepanjang

musim tanam terdapat hujan lebih kurang 100 mm; Namun hal itu jarang terjadi

dan umumnya mereka memetik hasil kurang dari 500 kg/ha. Prakiraan sifat hujan

sepanjang musim merupakan hal yang sangat penting pada sistem lahan tadah

hujan karena dapat menggambarkan perkiraan jumlah air tersedia pada suatu

periode tertentu. Hal ini bila dibarengi dengan seleksi jenis tanaman yang

kebutuhan airnya sesuai dengan ketersediaan air maka kejadian cekaman air pada

tanaman dapat ditekan sekecil mungkin. Selain itu, penggunaan prakiraan jatuh

awal musim hujan dan sifat hujan sepanjang musim tanam juda dapat untuk

menentukan saat tanam atau saat tugal yang tepat sehingga tanaman yang baru

tumbuh tidak mati karena kekeringan atau justru membusuk karena terlalu banyak

hujan. Informasi sifat hujan selama musim tanam akan menjadi dasar pemilihan

tanaman yang sesuai dengan kondisi musim yang diprakirakan. Tindakan ini akan

dapat menyelamatkan produksi pertanian dari gagal panen karena

kekeringan.Tulisan ini bertujuan membahas hubungan fluktuasi curah hujan dan

kebutuhan air bagi pertanian tadah hujan di Lombok.

Sawah Irigasi Teknis

Implementasi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efisiensi

pemanfatan air irigasi pada lahan sawah tadah hujan di antaranya dengan

pembuatan embung. Dengan embung, pengairan tanaman pada musim kemarau

dapat memanfaatkan air limpasan hujan yang ditampung di kolam penampung air.

Pada musim hujan, kolam dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan ikan. Data

penelitian di Pati, Jawa Tengah menunjukkan keuntungan yang diperoleh dari

penerapan teknologi embung mencapai sekitar 50% lebih tinggi daripada tanpa

sumur bor di areal pertanaman. Sumur dilengkapi dengan pompa air untuk

menaikkan air ke permukaan. Untuk menggerakkan pompa digunakan mesin

traktor pengolah tanah. Selain dapat menyelamatkan tanaman dari ancaman

kekeringan pada musim kemarau, cara itu juga dapat meningkatkan intensitas

tanam dari satu kali (padi) menjadi dua kali (padi-padi), atau bahkan tiga kali

setahun (padi-padi-palawija).

Efisiensi pengelolaan air juga dapat dilakukan dengan strategi

penghematan air sawah irigasi, di antaranya dengan pemilihan varietas dan

metode pengelolaan air (metode macak-macak, gilir giring dan metode basah

kering). Dengan cara ini areal sawah yang dapat diairi pada musim kemarau

menjadi 2 kali lebih luas. Pemilihan varietas umur genjah dan atau toleran

kekeringan juga bisa menjadi alternatif. Umur varietas padi sawah berpengaruh

terhadap tingkat konsumsi air. Makin pendek atau genjah (90-100 hari) umur

tanaman padi, makin sedikit total konsumsi air bila dibanding dengan varietas

padi sawah berumur lebih panjang (> 125 hari). Beberapa ciri varietas padi sawah

yang relatif toleran terhadap kekurangan air adalah: laju transpirasi rendah dan air

daun potensial tetap tinggi pada kondisi tanah kekurangan air, dan bersifat ampibi

yaitu bisa ditanam pada lahan sawah dan kering. (Ali Bosar

Harahap/cybex.pertanian).

G. Simpulan dan Saran 1. kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum dan pembahasan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

Budidya tanaman hortikultura dan perkebunan dalam berbagai

agroekosistem memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan namun

produktifitasnya masih rendah, masih belum stabil, keberlanjutan dan kemerataan

2. Saran

Dalam pengembangan dan peningkatan produktifitas, kestabilan,

keberlanjutan dan kemerataan tanaman hortikultura dan perkebunan, hendaknya

ditunjang dengan peningkatan sarana dan pra sarana serta perlu mendapatkan

III. ACARA II : DESKRIPSI DAN IDENTIFIKASI

PRODUKTIVITAS LAHAN DALAM

PENGUSAHAAN TANAMAN SEMUSIM DI

BEBERAPAWILAYAH PULAU LOMBOK

A. Landasan Teori

Penggunaan lahan di beberapa wilayah pulau Lombok, didominansi oleh

usaha tani ladang, tegalan, sawah tadah huan dan sawah irigasi dengan

memanfaatkan irigasi air permukaan dan air tanah dengan sumur bor.

Pemanfaatan untuk sawah irigasi teknis dan tadah hujan, cukup luas dan beragam,

yang diutamakan untuk pengusahaan tanaman pangan pokok seperti padi, jagung,

kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi jalar, dan tanaman pangan penunjang

lainya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan semusim. Penggunaan untuk usaha

perkebunan seperti kelapa, coklat, kopi, cengkeh dan vanili serta buah-buahan

tahunan tersebar di lereng bawah gunung sampai di daearah-daearah perbukitan

timur laut wilayah ini. Penggunaan lahan di wilayah lahan kering tipe III

(Contohnya di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur) didominansi

oleh sawah di bagaian selatan dan tengah, sawah tadah hujan dan tegalan di

bagian utara, sedangkan kebun campuran dekat dengan pemukiman penduduk.

Penggunaan lahan lainnya berupa rumput/padang pengembalaan, belukar dan

hutan terdapat di lereng bawah dan tengah gunung yang terletak di bagian utara

daerah tersebut.

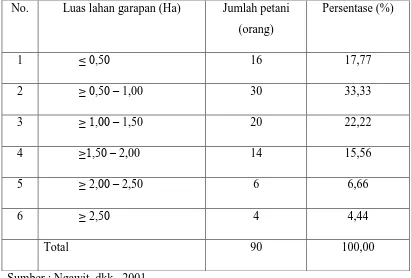

Luas lahan garapan yang diusahakan oleh petani di tiga wilayah pulau

Lombok cukup bervariasi, yaitu berkisar antara 0,50 hektar hingga 2,50 hektar.

Pada Tabel 13 berikut disajikan luas lahan garapan petani responden di tiga

wilayah penelitian pulau Lombok. Tampak bahwa sebagaian besar petani di

wilayah Lombok memiliki lahan garapan antara 0,5 – 1,5 Ha, yaitu sebesar 55,55 %, sedangkan petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha juga cukup banyak

yaitu mencapai 17,77 %. Sementara petani yang memiliki lahan garapan yang

wilayah Lombok, tampak bahwa lahan garapan yang diusahakan petani relatif

kurang luas, yaitu dengan rata-rata 0,78 Ha.

Tabel 13. Rata-rata luas lahan garapan petani di tiga wilayah penelitian

No. Luas lahan garapan (Ha) Jumlah petani

(orang)

Persentase (%)

1 ≤ 0,50 16 17,77

2 ≥ 0,50 – 1,00 30 33,33

3 ≥ 1,00 – 1,50 20 22,22

4 ≥1,50 – 2,00 14 15,56

5 ≥ 2,00 – 2,50 6 6,66

6 ≥ 2,50 4 4,44

Total 90 100,00

Sumber : Ngawit, dkk., 2001.

Sempitnya luas lahan garapan petani di wilayah Lombok akibat sering

terjadinya pembagian lahan terutama kepada anak-anak petani yang telah berumah

tangga, baik melalaui proses jual beli maupun berupa pembagian atau pemberian

orang tua kepada anak-anak mereka sebagai bekal untuk hidup mandiri. Selain itu

ditemukan pula beberapa petani responden di tiga wilayah penelitian, yaitu 4,22

– 6,44 % dari seluruh petani responden yang tidak mampu mengusahakan semua lahan yang dimilikinya. Hal ini terutama karena keterbatasan modal petani

terutama untuk sarana produksi, pengolahan tanah dan biaya air irigasi. Ini berarti

terjadi ketidak imbangan antara potensi lahan dengan produktivitas akibat

terbatasnya sarana produksi. Sehubungan dengan hal itu perlu dikaji secara

khusus potensi lahan yang ada dan produktivitasnya terutama untuk pengusahaan

kacang panjang, cabe rawit, tomat, terong, bayam, sawi, kangkung, bawang putih,

bawang merah, semangka, melon dan blewah.

B. Tujuan Praktikum

Untuk mengetahui tingkat produktivitas lahan dalam pengusahaannya

untuk tanaman semusim di beberapa wilayah Lombok melalui analisis pendapatan

petani yang mencangkup analisis: Produk dan nilai produk; Biaya produksi;

Pendapatan; Laba-Rugi; BIP; dan BC-ratio. Analisis ini dilakukan pada setiap

panenan komuditi pada setiap sistem pola tanam yang di usahakan oleh petani

responden.

C. Bahan dan Alat

Transportasi Buku data

Lembar Quisener Alat tulus menulis

Tustel Masker

Topi Sarung tangan

D. Pelaksanaan Praktikum

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif

dengan teknik survei. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan

petani sampel (responden) yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah

disiapkan. Masing-masing kelompok praktikan yang beranggotakan 5 orang,

melakukan survey di beberapa wilayah tipe agroekosistem lahan baik lahan basah

(sawah dengan irigasi teknis) maupun lahan kering yang ada di wilayah Pulau

Lombok. Pada masing-masing wilayah ditetapkan 10 petani responden yang

mewakili agroekosistem lahan secara purposive sampling, atas dasar

keprofesionalannya dibidang pengelolaan usahatani dan luas kepemilikan lahan

Paramater yang diamati adalah : Modal (termasuk saprodi dan tenaga

kerja), Indeks pendapatan, BEP dan B/C-ratio (yang diukur berdasarkan total

biaya produksi, dan nilai hasil usaha selama siklus produksi).

E. Tabulasi dan Analisis Data

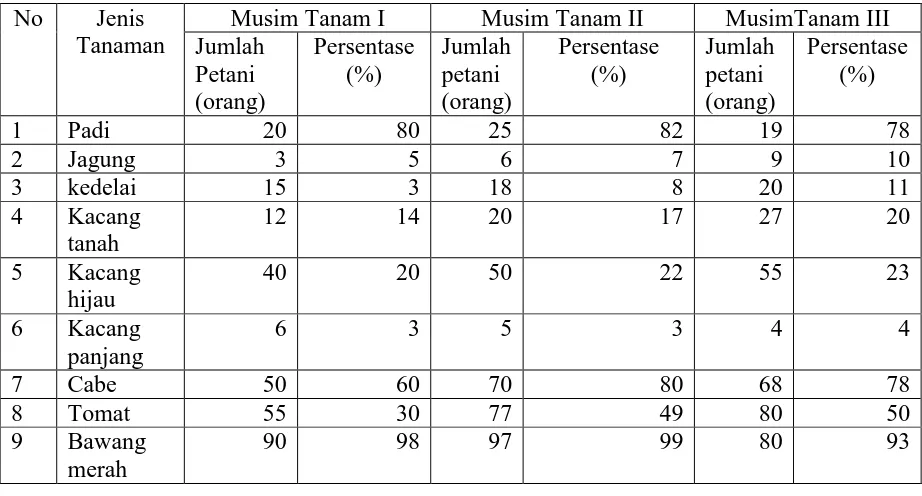

Tabel 2. Sebaran petani responden berdasarkan jenis tanaman yang diusahakan

setiap musim tanam lokasi survei

No Jenis Tanaman

Musim Tanam I Musim Tanam II MusimTanam III Jumlah

Tabel 3. Rata-rata produksi per hektar beberapa jenis komuditi yang diusahakan

oleh petani responden pada setiap musim tanam

5 Kacang hijau 15 3000 3.000.000

6 Kacang panjang 38 4.000 12.380.000

7 Cabe 90 4.000 15. 609.000

8 Tomat 500 2000 10.000.000

9 Bawang merah 48 10.000 48.000.000

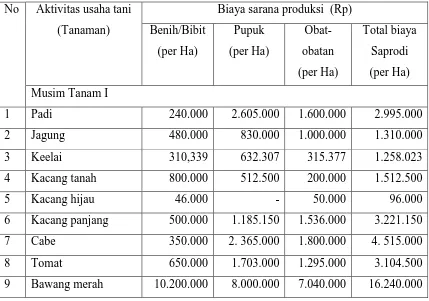

Tabel 4. Rata-rata biaya sarana produksi yang dikeluarkan petani per - hektar

untuk setiap aktivitas pengusahaan tanaman

No Aktivitas usaha tani

(Tanaman)

Biaya sarana produksi (Rp)

Benih/Bibit

(per Ha)

Pupuk

(per Ha)

Obat-obatan

(per Ha)

Total biaya

Saprodi

(per Ha)

Musim Tanam I

1 Padi 240.000 2.605.000 1.600.000 2.995.000

2 Jagung 480.000 830.000 1.000.000 1.310.000

3 Keelai 310,339 632.307 315.377 1.258.023

4 Kacang tanah 800.000 512.500 200.000 1.512.500

5 Kacang hijau 46.000 - 50.000 96.000

6 Kacang panjang 500.000 1.185.150 1.536.000 3.221.150

7 Cabe 350.000 2. 365.000 1.800.000 4. 515.000

8 Tomat 650.000 1.703.000 1.295.000 3.104.500

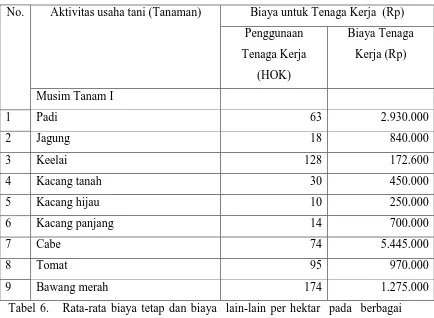

Tabel 5. Rata-rata biaya tenaga kerja per hektar pada berbagai aktivitas

usahatani yang dikeluarkan petani responden untuk setiap jenis komuditi

No. Aktivitas usaha tani (Tanaman) Biaya untuk Tenaga Kerja (Rp)

Penggunaan

Tenaga Kerja

(HOK)

Biaya Tenaga

Kerja (Rp)

Musim Tanam I

1 Padi 63 2.930.000

2 Jagung 18 840.000

3 Keelai 128 172.600

4 Kacang tanah 30 450.000

5 Kacang hijau 10 250.000

6 Kacang panjang 14 700.000

7 Cabe 74 5.445.000

8 Tomat 95 970.000

9 Bawang merah 174 1.275.000

Tabel 6. Rata-rata biaya tetap dan biaya lain-lain per hektar pada berbagai

aktivitas usahatani yang dikeluarkan petani responden untuk setiap jenis komuditi

No. Aktivitas usaha tani (Tanaman) Biaya tetap dan Biaya lain-lain

(Rp)

Musim Tanam I

1 Padi 5.325.000

2 Jagung 5.830.000

3 Kedelai 3,648,566

4 Kacang tanah 4.000.000

5 Kacang hijau 646.000

6 Kacang panjang 1.854.000

7 Cabe 3.250.000

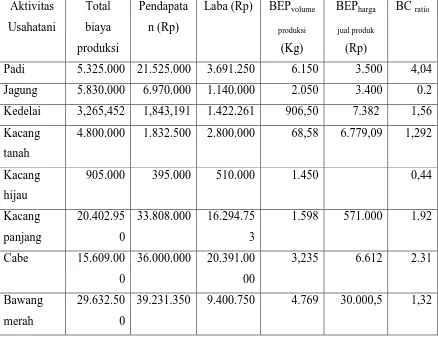

Tabel 7. Rata-rata total biaya produksi, pendapatan, laba, BEP dan BC-ratio

Terdapat beberapa tujuan Pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh petani

salah satunya yakni sebagai usaha untuk mendapatkan hasil dan menambah

keuntungan financial. Usahatani merupakan upaya petani untuk menggunakan

atau memanfaatkan seluruh sumberdaya (tanah, pupuk, air, obat-obatan, uang,

tenaga dan lain-lain) dalam suatu usaha pertanian secara efisien sehingga dapat

diperoleh hasil berupa produksi maupun keuntungan finansial secara optimal. Satu

kata yang mengandung arti „bisnisnya petani‟ dengan lahan garapan yang dikelola

dalam bahasa Inggris yang bisa sebagai kata benda maupun kata kerja yang diberi

arti sebidang lahan dengan bisnis tanaman dan hewannya. Jadi pada hakikatnya,

usaha tani adalah proses industri. Karena itu, memberdayakan usahatani tidak

ubahnya dengan memberdayakan industri.

Dalam pelaksanan usaha tani terdapat beberapa aspek/komponen yang

terdapat pada kegiatan tersebut. Salah satunya adalah modal. Modal merupakan

syarat mutlak berlangsungnya suatu usaha, Demikian Pula dengan usahatani,

menurut Vink, Benda benda termasuk tanah yang Mendatangkan pendapatan

dianggap sebagai Modal. Namun, Tidak demikian halnya dengan Koens yang

menganggap bahwa hanya uang yang tunai saja dianggap sebagai modal

Usahatani, Penggolongan modal Ini akan Semakin rancu jika dibicarakan kan

adalah usahatani Keluarga cenderung Memisahkan Faktor tanah dari alat produksi

yang lain. Hal ini dikarenakan Belum ada Pemisahan yang jelas antara modal

usaha dan modal Pribadi. Modal Dikatakan Land Saving Capital jika dengan

modal tersebut dapat Menghemat Penggunaan Lahan.Tetapi produksi dapat dilipat

gandakan tanpa harus memperluas Areal, Contohnya Pemakaian Pupuk, Bibit

unggul, Pestisida, dan intensifikasi, Modal Dikatakan labour saving capital jika

dengan modal Tersebut dapat menghemat Penggunaan tenaga kerja contoh

Pemakaian traktor untuk membajak, Mesin Pengiling padi (Rice Milling

Unit/RMU) untuk memproses padi menjadi Beras Pemakaian Tresher Untuk

penggabahan dan Sebagainya.

Dalam Arti ekonomi perusahaan Modal Adalah barang ekonomi dapat

dipergunakan untuk memproduksi kembali atau Modal Adalah Barang ekonomi

yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan.

Pendapatan petani berasal dari usahatani dan luar usaha tani. Usaha tani

merupakan sumber utama pendapatan petani namun demikian dalam

kenyataannya petani dalam upayanya mengoptimalkan pengelolaan usaha taninya

berhadapan dengan berbagai masalah yaitu kekurangan modal, jumlah tenaga

kerja keluarga, tidak dikuasainya teknik budidaya maupun adanya gangguan hama

sedikit untuk mengelola usaha taninya. Rendahnya modal tersebut akan

menyebabkan produktivitas usaha taninya menjadi rendah (Saragih, 1993). Dalam

menaksir pendapatan kotor semua komponen produk harus dinilai berdasarkan

harga pasar. Tanaman dihitung dengan cara mengalikan produksi dengan harga

pasar. Perhitungan pendapatan harus juga mencakup semua perubahan nilai

tanaman dilapangan antara permulaan dan akhir tahun pembukuan. Perubahan

semacam itu sangat penting. Meskipun demikian pada umumnya perubahan ini

diabaikan karena penilaiannya sangat sukar. Pendapatan kotor usahatani adalah

ukuran hasil perolehan total sumber daya yang digunakan dalam usaha tani.

Nisbah seperti pendapatan kotor per hektar atau per unit kerja dapat dihitung

untuk menunjukkan intensitas operasi usaha tani (Soekartawi, 1996).

Berdasarkan hasil survey dapat di simpulkan pendapatan kotor usahatani padi

sebesar Rp. 21.525.000, jagung Rp. 5.830.000, kacang panjang Rp. 12.380.000,

kedelai Rp. 5.108.642, tomat Rp. 100.000.000. pada nilai pendapatan kotor

tersebut belum termasuk biaya pemeliharaan, tenaga kerja dan aspek aspek lain

yang dilakukan ketika budidaya.

Selain modal dan pendapatan, aspek penting dalam usaha ialah biaya.

Untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan maka perlunya manajemen

biaya sehingga penggunaan biaya dapat diforsir seefisien mungkin. Beberapa

macam biaya yang perlu di perhatikan dalam kegiatan usaha tani : Biaya tetap

adalah biaya yang besarnya relatif konstan dari waktu ke waktu (misalnya dari

musim ke musim atau dari tahun ke tahun). Besarnya biaya tetap tidak

dipengaruhi oleh komoditi apa yang akan diusahakan dan berapa banyak produksi

akan dihasilkan. Beberapa unsur biaya tetap, antara lain: sewa lahan, penyusutan

alat mesin, bunga modal (terutama atas sarana tahan lama), pajak, upah tenaga

kerja tetap, dll. Biaya tidak tetap ialah jenis biaya yang besarnya naik atau turun

bersama-sama dengan naik atau turunnya produksi. Jika skala produksi

ditingkatkan, maka biaya tidak tetap meningkat pula, dan sebaliknya.

Analisa usahatani dilakukan untuk melihat apakah suatu usahatani itu

menguntungkan atau tidak. Alat yang dipakai untuk menghitung keuntungan ini

dapat dilakukan dengan mengidentifikasi komponen-komponen yang akan

dianalisa yaitu komponen input dan output. Komponen input dan output dapat

diperoleh dari hasil pencatatan kegiatan usaha yang dilakukan secara tertib dan

lengkap. Tidak adanya catatan-catatan kegiatan usahatani akan membuat hasil

analisa akan tidak akurat dan bias, sehingga petani harus dimotivasi agar dapat

melakukan pencatatan dengan tertib.

Efisiensi usahatani memberikan batas layak dan tidaknya suatu usahatani

dilaksanakan. Perhitungan efisiensinya menggunakan biaya dalam usahatani

dianalisis melalui imbangan antara penerimaan total dengan biaya total yang

disebut Return and Cost Ratio (R/C ratio). Pada metode ini mengandung arti

bahwa tingkat efisiensi usahatani diukur atas dasar keuntungan (Hernanto, 1988).

Efisiensi perlu diperhitungkan karena pendapatan usahatani yang tinggi tidak

selalu mencerminkan efisiensi yang tinggi pula, selanjutnya untuk mengetahui

manfaat dari suatu teknologi atau keragaman usahatani yang satu terhadap yang

lain dapat dilakukan dengan analisis B/C ratio (Soeharjo, et al, 1977). Selain BEP

dan ROI yang digunakan dalam analisis usahatani adalah analisis yang bersifat

menyeluruh dan ada juga analisis untuk kelayakan usahatani. Analisis lebih

menekankan pada kriteria investasi yang pengukurannya diarahkan pada

usaha-usaha untuk membandingkan, mengukur serta menghitung tingkat hubungan suatu

usahatani. Dan beberapa modal yang dapat digunakan sebagai indikator dalam

pengukuran analisis kelayakan. Model ini paling dianjurkan karena

perhitungannya masih dalam keadaan kotor. Rumusnya adalah sebagai berikut:

B/C = Hasil penjualan

Modal produksi

(Rahardi, et al, 1999).

Berdasarkan hasil table di dapatkan BC-ratio pada tanaman padi 4,05,

jagung 0,2 dan kacang panjang 1,92 artinya tanaman padi memiliki efisiensi

produksi lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman dengan komuditi lainnya.

biaya untuk komuditi ini tidak akan meningkatkan produksi karena nilai BC-

ratio kurang dari satu Seperti pernyataan Teteto (2012) B/C ratio yang nilainya >

1 ini menunjukkan bahwa penambahan biaya untuk kedua varietas ini masih

memberikan manfaat atau dengan kata lain penambahan produksi untuk kedua

varietas ini masih lebih besar daripada penambahan biayanya.

G. Simpulan dan Saran 1. kesimpulan

a. Terdapat beberapa tujuan Pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh petani salah satunya yakni sebagai usaha untuk mendapatkan hasil dan menambah keuntungan financial

b. Modal merupakan syarat mutlak berlangsungnya suatu usaha termasuk semua komponen yang mendukng system usaha tersebut.

c. Dalam Arti ekonomi perusahaan Modal Adalah barang ekonomi dapat dipergunakan untuk memproduksi kembali atau Modal Adalah Barang ekonomi yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan

d. Dalam menaksir pendapatan kotor semua komponen produk harus dinilai berdasarkan harga pasar. Tanaman dihitung dengan cara mengalikan produksi dengan harga pasar

e. Pendapatan kotor usahatani adalah ukuran hasil perolehan total sumber daya yang digunakan dalam usaha tani. Nisbah seperti pendapatan kotor per hektar atau per unit kerja dapat dihitung untuk menunjukkan intensitas operasi usaha tani

f. hasil survey dapat di simpulkan pendapatan kotor usahatani padi sebesar Rp. 21.525.000, jagung Rp. 5.830.000, kacang panjang Rp. 12.380.000, kedelai Rp. 5.108.642, tomat Rp. 100.000.000

g. Analisa usahatani dilakukan untuk melihat apakah suatu usahatani itu menguntungkan atau tidak

h. Efisiensi usahatani memberikan batas layak dan tidaknya suatu usahatani dilaksanakan. Perhitungan efisiensinya menggunakan biaya dalam usahatani dianalisis melalui imbangan antara penerimaan total dengan biaya total yang disebut Return and Cost Ratio (R/C ratio)

i. keragaman usahatani yang satu terhadap yang lain dapat dilakukan dengan analisis B/C ratio

DAFTAR PUSTAKA

Bavappa, K.V.A S.N. Darwis and D.D. Tarigans. 1995. Coconut Production and

Productivity in Indonesia. Asian and Pacific Coconut Community 80pp.

Cahyono, 2005. Teknik Budi Daya Tembakau Dan Analisis Usaha Tani. Kanasius, Yogyakarta.

Cimerak. Journal Penelitian Tanaman Industri 8(4) : 109-116.

Darwis.V., Nur Khoiriyah. A. 2007. Perspektif Agribisnis Kakao diSulawesi

Tenggara (Studi Kasus Kabupaten Kloaka).

Haz, H. 2001. Sambutan Tertulis Wakil Presiden Republik Indonesia Pada Pekan

Perkelapaan

Kasryno, F. 1993. Penelitian dan Pengembangan Perkelapaan di Indonesia.

Prosiding KNK III, Yogyakarta 20-23 Juli 1993.

Rakyat 2001, Riau, 4 Nopember 2001 6 pp.

Rukmana, 2003. Strategi Pengembangan Pemasaran. Universitas indonesia Press

(Ul-Press). Jakarta.

Tino Mutiarawati. 2006. Kendala Peluang dalam Produksi Pertanian Organik di

Indonesia. Jakarta.

Tondok, A.R. 1998. Pemanfaatan Peluang Pengembangan Kelapa Dalam

Menghadapi Era Globalisasi. Modernisasi Usaha Pertanian Berbasis Kelapa