TINJAUAN PUSTAKA

Ayam Kampung

Ayam kampung yang banyak dipelihara sekarang ini secara genetis diperkirakan berasal dari keturunan ayam hutan merah (Gallus gallus) dan ayam hutan hijau (Gallus varius). Akibat proses budidaya dan pengaruh lingkungan hidup yang berbeda-beda, terbentuklah beragam varietas dan tipe ayam. Masing-masing memiliki fisik dan sifat genetik yang berbeda. Kelompok Gallus domesticus ini dibedakan menjadi ayam buras (ayam kampung) dan ayam ras (Iswanto,2008).

Ayam buras dengan kata lain ayam bukan ras merupakan jenis ayam yang banyak dipelihara orang di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Banyak nama dipakai untuk menyebut ayam itu. Diantaranya ada yang menyebut ayam lokal, ayam sayur atau ayam kampung (Sarwono 1996).

Taksonomi ayam kampung adalah Filum: Chordata,

SubFilum: Vertebrata, Class: Aves, SubClass: Neornithes, Ordo: Galliformes,

Genus: Gallus, Spesies: Gallus domesticus (Williamson dan Payne, 1993). Dibandingkan dengan ayam ras, ayam kampung juga jauh lebih lincah dan aktif bergerak. Jika dipelihara secara umbaran, terbiasa hinggap atau istirahat di dahan pohon yang cukup tinggi. Selain itu, ukuran tubuhnya juga lebih kecil dibandingkan dengan ayam ras (Sarwono, 1996).

terhadap makanan yang berkualitas sangat minim, sehingga sangat ekonomis bila cukup diberi pakan murah atau sedang sebagai penghasil daging dan telur (Murtidjo, 1985).

Ayam kampung mempunyai kelebihan pada daya adaptasi tinggi karena mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, kondisi lingkungan dan perubahan iklim serta cuaca setempat. Ayam kampung memiliki bentuk badan yang kompak dan susunan otot yang baik. Bentuk jari kaki tidak begitu panjang, tetapi kuat dan ramping, kukunya tajam dan sangat kuat mengais tanah. Ayam kampung penyebarannya secara merata dari dataran rendah sampai dataran tinggi (Rasyaf, 1992).

Karakteristik Ayam Kampung

Salah satu ciri ayam kampung adalah sifat genetiknya yang tidak seragam. Warna bulu, ukuran tubuh dan kemampuan produksinya tidak sama merupakan cermin dari keragaman genetiknya. Di samping itu badan ayam kampung kecil, mirip dengan badan ayam ras petelur tipe ringan (Rasyaf, 2001).

Ayam kampung memiliki kelebihan yaitu lebih tahan terhadap cekaman dan dagingnya disukai terutama untuk olahan tertentu. Daging ayam kampung memiliki kandungan protein yang tinggi yaitu 18,1%. Kekurangan ayam kampung adalah perkembangbiakkannya lambat, pertumbuhan lambat, dan kerangka tubuh kecil sehingga pertumbuhan daging memerlukan waktu yang lebih lama (Hardjosworo dan Rukmiasih, 2000).

Kebutuhan Nutrisi Ayam Kampung

cukup mengandung energi, protein, mineral dan vitamin dalam jumlah yang seimbang. Faktor lainnya adalah perbaikan genetik dan peningkatan manajemen pemeliharaan ayam kampung harus didukung dengan perbaikan nutrisi pakan (Setioko dan Iskandar, 2005).

Sampai saat ini standar gizi ransum ayam kampung yang dipakai di Indonesia didasarkan rekomendasi Scott et al., (1982) dan NRC (1994). Menurut Scott et al., (1982) kebutuhan energi metabolis ayam tipe ringan umur 2-8 minggu antara 2600-3100 kkal/kg dan protein pakan antara 18-21,4% sedangkan menurut NRC (1994) kebutuhan energi metabolis dan protein masing-masing 2900 kkal/kg dan 18%. Standar tersebut sebenarnya adalah untuk ayam ras, sedangkan standar kebutuhan energi dan protein untuk ayam kampong yang dipelihara di daerah tropis belum ada. Oleh sebab itu kebutuhan energi dan protein untuk ayam kampung di Indonesia perlu diteliti.

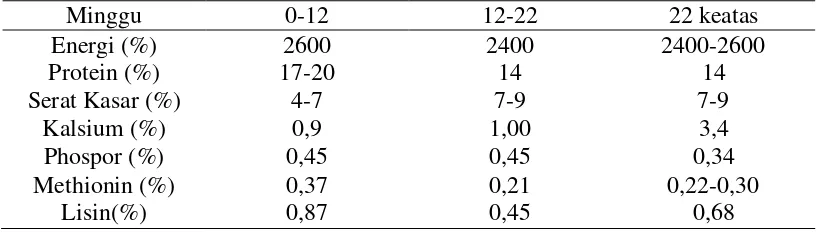

Tabel 1. Kebutuhan gizi ayam Kampung

Minggu 0-12 12-22 22 keatas

Sumber : Murtidjo (1998) dan Nawawi dan Norrohmah (2002)

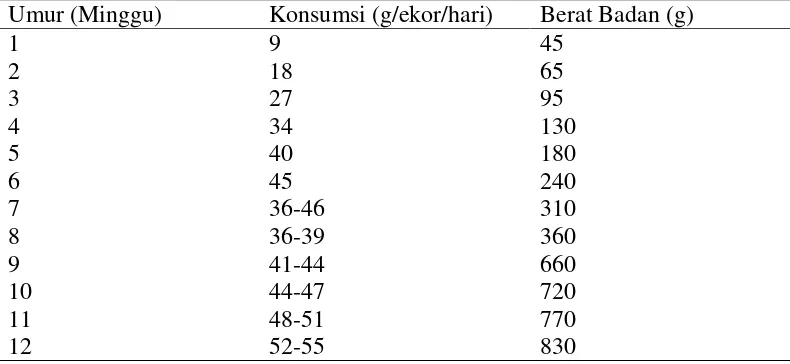

Tabel 2. Kebutuhan pakan ayam kampung

Umur (Minggu) Konsumsi (g/ekor/hari) Berat Badan (g)

1 9 45

Sumber : a. Sudaryani dan Santosa (1995) disitasi Murtidjo (1998).

Kebutuhan gizi pada ternak tergantung pada umur, jenis kelamin, kecepatan pertumbuhan, fase produksi serta keadaan kesehatan ternak (Anggorodi, 1979).

Sifat khusus unggas adalah mengkonsumsi ransum untuk memperoleh energi sehingga jumlah makanan yang dimakan tiap harinya berkecenderungan berhubungan erat dengan kadar energinya. Bila persentase protein yang tetap terdapat dalam semua ransum, maka ransum yang mempunyai konsentrasi ME tinggi akan menyediakan protein yang kurang dalam tubuh unggas karena rendahnya jumlah makanan yang di konsumsi dalam tubuh unggas. Sebaliknya, bila kadar energi kurang maka unggas akan mengkonsumsi makanan untuk mendapatkan lebih banyak energi akibatnya kemungkinan akan mengkonsumsi protein yang berlebihan (Tillman et al., 1991).

Potensi Ampas Sagu Sebagai Pakan Ternak

dunia (Deptan, 2004). Sagu merupakan salah satu sumber daya alam nabati di Indonesia yang mulai akhir tahun 70-an semakin meningkat pemanfaatannya sebagai akibat dari program pemanfaatan swasembada pangan nasional. Potensi lestari produk sagu sebesar 5.000.000 ton per tahun, namun yang baru dimanfaatkan sebesar 200.000 ton per tahun.

Pada pengolahan sagu terdapat limbah atau hasil ikutan yang berupa kulit batang dan ampas. Ampas yang di hasilkan dari proses ekstraksi ini sekitar 14% dari total berat basah batang sagu (Flach, 1997). Di sentra-sentra produksi, limbah ampas sagu pada umumnya belum dimanfaatkan dan ditumpuk begitu saja yang pada akhirnya akan mencemari lingkungan (Kompiang, 1995).

Pemanfaatan limbah sebagai bahan pakan ternak merupakan alternatif dalam meningkatkan ketersediaan bahan baku penyusun ransum. Limbah mempunyai proporsi pemanfaatan yang besar dalam ransum. Bahan pakan konvensional yang sering digunakan dalam penyusunan ransum sebagian besar berasal dari limbah dan pencarian bahan pakan yang belum lazim digunakan (Azwar, 1983).

langsung mengkonsumsi di tempat penumpukan ampas tanpa dikontrol (Natamijaya et al., 1988).

Ampas sagu berupa serat-serat yang di peroleh dari hasil pemarutan dan pemerasan isi batang sagu. Ampas sagu mempunyai prospek yang sangat baik, jika mendapat perlakuan yang tepat. Alternatif penggunaan ampas sagu sebagai bahan ransum ternak merupakan hal yang positif walaupun disadari bahwa penggunaannya sebagai ransum mempunyai kendala antara lain kecernaan dan kadar nutriennya rendah karena tingginya kadar serat kasar dan rendahnya kadar protein (Uhi et al., 2007).

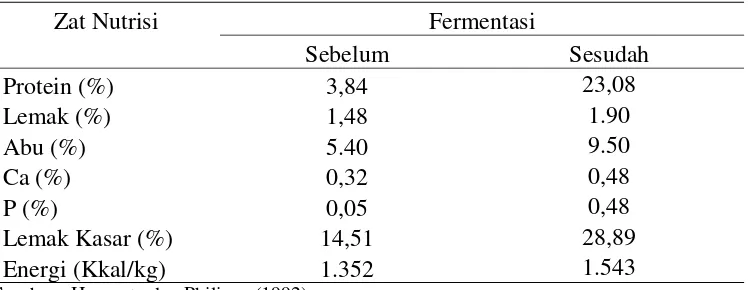

Tabel 3. Kandungan zat nutrisi ampas sagu sebelum dan sesudah fermentasi

Zat Nutrisi Fermentasi

Sebelum Sesudah

Protein (%) 3,84 23,08

Lemak (%) 1,48 1.90

Abu (%) 5.40 9.50

Ca (%) 0,32 0,48

P (%) 0,05 0,48

Lemak Kasar (%) 14,51 28,89

Energi (Kkal/kg) 1.352 1.543

Sumber : Haryanto dan Philipus (1992).

Bahan Pakan Penyusun Ransum Bungkil Kelapa

Bungkil kelapa diperoleh sebagai hasil ikutan dari ekstraksi minyak dari daging kelapa kering (kopra). Meskipun kadar serta kualitas proteinnya lebih inferior dibanding dengan sumber protein nabati lainnya, namun produk ini tersedia dengan harga relatif murah terutama di daerah tropis (Parakkasi, 1999). Komposisi nutrisi bungkil kelapa dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

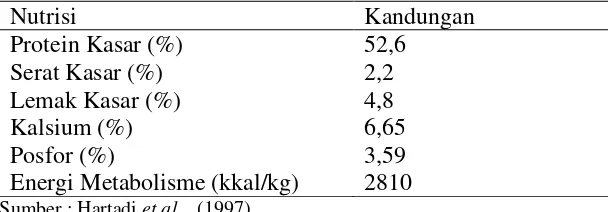

Tabel 4. Kandungan nutrisi bungkil kelapa

Nutrisi Kandugan

Sumber : a. Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan Ternak Departemen Peternakan FP USU (2008) b. NRC (1994)

Tepung Ikan

Tepung ikan merupakan salah satu bahan baku sumber protein hewani dan mineral yang di butuhkan dalam komposisi makanan ternak. Tepung ikan adalah produk berkadar air rendah yang diperoleh dari penggilingan ikan. Kandungan proteinnya relatif tinggi tersusun oleh asam-asam amino esensial yang kompleks (methionin dan lysin) dan mineral (Ca dan P, serta vitamin B12). Kandungan nutrisi tepung ikan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

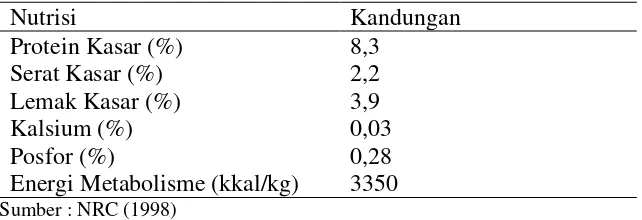

Tabel 5. Kandungan nutrisi tepung ikan

Bungkil Kedelai

Bungkil kedelai adalah kedelai yang sudah diambil minyaknya. Bungkil kedelai merupakan sumber protein yang sangat bagus sebab keseimbangan asam amino yang terkandung di dalamnya cukup lengkap dan tinggi. Bungkil kedelai dibuat melalui beberapa tahapan seperti pengambilan lemak, pemanasan dan penggilingan (Boniran, 1999). Bungkil kedelai yang baik mengandung air tidak lebih dari 12 % (Hutagalung, 1990). Kandungan nutrisi bungkil kedelai dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Kandungan nutrisi bungkil kedelai

Nutrisi Kandungan

Kandungan nutrisi tepung jagung dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. Tabel 7. Kandungan nutrisi tepung jagung

Nutrisi Kandungan

para ahli nutrisi ternak menyarankan agar jagung digunakan dengan kisaran 40-45% (Nawawi dan Norrohmah, 2002).

Minyak

Bahan pakan sumber energi lain yang biasa digunakan untuk pakan adalah minyak goreng. Minyak digunakan dalam ransum hanya sebagai pelengkap dan penambah untuk mencapai kebutuhan energi baik bagi ternak dan untuk meningkatkan palatabilitas. Dengan demikian pemakaiannya hanya sedikit yaitu kurang dari 5 %. Namun beberapa minyak nabati mempunyai kandungan energi yang cukup tinggi seperti minyak kelapa yang mempunyai EM 8600 kkal/kg dan lemak yang bisa melebihi 90 %

Mineral

bangsa ternak, proses adaptasi, tingkat konsumsi, umur dan hubungan dengan zat makanan lain (Parakkasi, 1985).

Fermentasi

Fermentasi adalah segala macam proses metabolis dengan bantuan dari enzim mikrobia (jasad renik) untuk melakukan oksidasi, reduksi, hidrolisa dan reaksi kimia lainnya, sehingga terjadi perubahan kimia pada suatu substrat organik dengan menghasilkan produk tertentu. Fermentasi merupakan proses biokimia yang dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan sebagai akibat dari pemecahan kandungan bahan tersebut (Winarno et al., 1980).

Fermentasi dapat juga diartikan penguraian unsur-unsur organik dengan mokroorganisme dimana bahan yang digunakan dalam keadaan basah (kadar air 60%). Proses fermentasi dapat dikatakan sebagai proses “ protein enrichment” yang berarti proses pengkayaan protein bahan dengan menggunakan mikroorganisme tertentu (Mayasari, 2012).

Fermentasi makanan adalah kondisi perlakuan dan penyimpanan produk dalam lingkungan dimana beberapa tipe organisme dapat berkembangbiak. Proses fermentasi mikroorganisme memperoleh sejumlah energi untuk pertumbuhannya dengan jalan merombak bahan yang memberikan zat-zat nutrien atau mineral bagi

mikroorganisme seperti hidrat arang, protein, vitamin, dan lain-lain (Adams and Moss, 1995).

Probiotik Starbio

pertumbuhan bakteri patogen/bakteri jahat yang ada di usus hewan (Central Unggas, 2009).

Probiotik berbeda dengan antibiotik, probiotik merupakan mikroorganisme yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan ternak tanpa mengakibatkan terjadinya proses penyerapan komponen probiotik dala tubuh ternak, sehingga tidak terdapat residu dan tidak terjadi mutasi pada ternak. Sementara antibiotik merupakan senyawa kimia murni yang mengalami proses penyerapan dalam saluran pencernaan (Samadi, 2002).

Probiotik starbio merupakan koloni bakteri alami yang terdiri dari: 1. Mikroba Proteolitik

6 x 109 satuan pembentuk koloni/gram bahan. Jenis yang biasa di formulasikan: Nitrosomonas / Nitrobacter / Nitrospira / Nitrosococcus /

Nitrosolobus.

2. Mikroba Lignolitik

6 x 109 satuan pembentuk koloni/gram bahan. Jenis yang biasa di formulasikan: Clavaria dendroidea / Clitocybe alexandri / Hypoloma fasiculare.

3. Mikroba Nitrogen Fiksasi Non Simbiotik

4 x 109 satuan pembentuk koloni/gram bahan. Jenis yang biasa di formulasikan: Azotobacter spp / Beyerinkya spp / Clostridium pasteurianum /

Nostoc spp / Anabaena spp / Tolypothrix spp / Spirillum lifoperum. 4. Mikroba selulotik

8 x 109 satuan pembentuk koloni/gram bahan. Jenis yang biasa di formulasikan: Trichoderma polysporeum / Trichoderma viridae /

5. Mikroba Lipolitik

5 x 109 satuan pembentuk koloni/gram bahan. Jenis yang biasa di formulasikan: Spirillum liporerum.

(Lembah Hijau Multifarm, 2009).

Penggunaan starbio pada pakan mengakibatkan bakteri yang ada pada starbio akan membantu memecahkan struktur jaringan yang sulit terurai sehingga lebih banyak zat nutrisi yang dapat diserap dan ditransformasikan ke produk ternak. Selain itu, produktivitas ternak akan meningkat, bahkan lebih banyak zat nutrisi yang dapat diuraikan dan diserap (Ritonga, 1992).

Sistem Pencernaan Ayam

Sistem pencernaan unggas berbeda dengan sistem pencernaan pada hewan lainnya. Unggas tidak memiliki gigi sehingga tidak terjadi proses pengunyahan pakan. Pakan akan melewati esofagus dan langsung menuju tembolok. Pakan di dalam tembolok akan mendapatkan sekreta mukus yang berfungsi untuk menghaluskan pakan. Setelah melewati tembolok, pakan menuju lambung kelenjar (proventrikulus) yang merupakan organ berdinding tebal dan berada di depan lambung otot (gizzard). Pakan disimpan secara sementara di proventrikulus dan dicampur dengan enzim pepsin dan amilase yang dihasilkan oleh organ tersebut. Setelah itu, pakan masuk ke lambung otot, yang merupakan organ tersusun dari otot yang kuat, yang berisi bebatuan atau pasir dan di dalamnya pakan akan dihancurkan. Pakan kemudian berpindah menuju usus halus, caecum

Kapasitas tembolok mampu menampung pakan 250 g. Pada tembolok terdapat saraf yang berhubungan dengan pusat kenyang-lapar di hipotalamus sehingga banyak sedikitnya pakan yang terdapat dalam tembolok akan memberikan respon pada saraf untuk makan atau menghentikan makan (Yuwanta, 2004).

Karkas Ayam Kampung

Karkas adalah bagian tubuh unggas bersama kulit setelah dipotong dan dibuang bulu, lemak abdomen, organ dalam, kaki, kepala, leher dan darah, kecuali paru-paru dan ginjal (Rizal, 2006).

Faktor yang mempengaruhi bobot karkas pada dasarnya adalah faktor genetis dan lingkungan. Faktor lingkungan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu fisiologi dan kandungan zat makanan dalam pakan. Zat makanan merupakan faktor penting yang mempengaruhi komposisi karkas terutama proporsi kadar lemak (Lesson, 2000).

Untuk mendapatkan bobot karkas yang tinggi dapat dilakukan dengan memberikan ransum dengan imbangan yang baik antara protein, vitamin, mineral dan dengan pemberian ransum yang berenergi tinggi (Scott et al., 1982).

Menurut Siregar (1982) bahwa karkas yang baik berbentuk padat dan tidak kurus, tidak terdapat kerusakan kulit ataupun dagingnya. Sedangkan karkas yang kurang baik mempunyai daging yang kurang padat pada bagian dada sehingga kelihatan panjang dan kurus.

umur ternak dan jumlah lemak intramuscular dalam otot. Komposisi karkas ayam dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain bangsa, jenis kelamin, umur dan tingkat kepadatan kandang. Produksi karkas erat hubungannya dengan bobot badan. Selain faktor bobot badan, bobot karkas juga mempengaruhi genetis, umur,

mutu ransum, tata laksana dan kesehatan ternak (Soeparno, 1994). Siregar et al., (1982) menyatakan bahwa bobot karkas yang normal adalah

65-75% dari bobot hidup.

Persentase Karkas

Persentase karkas adalah perbandingan antara bobot karkas dengan bobot hidup dikalikan 100% (Siregar, 1994).

Moran et al., (1971) menyatakan bahwa persentase karkas dipengaruhi oleh bangsa, jenis, umur dan kondisi fisik. Persentase karkas akan bertambah dengan bertambahnya umur dan bobot badan.

Kandungan protein ransum sangat mempengaruhi persentase karkas ayam. Menurut Lubis (1992) persentase karkas ayam yang mendapat ransum dengan kandungan protein 23% akan lebih tinggi dibandingkan dengan ayam yang mendapat ransum dengan protein rendah, protein yang tinggi dalam ransum akan menjamin produksi jaringan-jaringan otot (daging) tubuh yang lebih tinggi pula.

Persentase karkas tidak dipengaruhi oleh berat hidup ayam, karena seperti menurut Lubis (1992) bahwa persentase karkas sebagai perbandingan antara berat karkas terhadap berat hidup tidak selalu memperlihatkan berat hidup yang rendah

Non Karkas Ayam Kampung

Hasil pemotongan ternak terdiri atas karkas dan non karkas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan. Di luar negeri bagian non karkas tidak dikonsumsi dan diusahakan sekecil mungkin, namun di negara berkembang seperti Indonesia bagian non karkas seperti kepala-leher, kaki dan organ bagian dalam tidak sedikit orang yang menyukainya.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Ternak Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara berada pada ketinggian 25 m dari permukaan laut. Penelitian ini dilaksanakan selama 12 minggu dimulai dari Juli 2014-Oktober 2014.

Bahan dan Alat Penelitian Bahan

Bahan yang digunakan yaitu anak ayam kampung umur 1 hari Day Old Chick (DOC) sebanyak 100 ekor, bahan penyusun ransum terdiri dari tepung jagung, bungkil kelapa, bungkil kedelai, tepung ikan, minyak nabati, top mix, air minum memenuhi kebutuhan air dalam tubuh yang diberikan secara ad libitum, air gula untuk mengurangi stress dari kelelahan transportasi, rodalon sebagai desinfektan kandang dan peralatan tempat pakan dan minum, formalin 70% untuk fumigasi kandang, vitamin dan suplemen tambahan.

Alat

sekop,hand sprayer, alat lain berupa plastik, ember dan pisau dan terpal untuk menutup dinding kandang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan dimana setiap ulangan terdiri dari 5 ekor ayam kampung. Pada ransum diberikan perlakuan sebagai berikut:

P0 = Pakan basal dengan 30% ampas sagu fermentasi dan 0% ampas sagu

Model matematik yang digunakan adalah :

Model Matematik RAL adalah sebagai berikut: Yij = µ + σi + εij

Dimana :

Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke j i = 1, 2, 3, 4, (ulangan)

j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 (perlakuan) µ = nilai tengah umum

σi = pengaruh perlakuan ke-i

Kombinasi unit perlakuan dalam ulangan sebagai berikut:

P0U1 P4U2 P3U3 P2U4

P2U1 P1U2 P0U3 P1U4

P4U1 P3U2 P4U3 P3U4

P3U1 P3U2 P1U3 P0U4

P1U1 P0U2 P2U3 P4U4

Parameter Penelitian Parameter Yang Diamati 1. Bobot Karkas (g)

Bobot karkas merupakan bobot yang diperoleh dari hasil penimbangan karkas yaitu hasil penimbangan dari daging bersama tulang ayam hasil pemotongan yang telah dipisahkan dari kepala sampai batas pangkal leher dan kaki sampai batas lutut, darah dan bulu, isi rongga perut kecuali ginjal dan paru-paru.

2. Persentase Karkas (%)

Persentase karkas merupakan perbandingan antara bobot karkas dengan bobot potong dikalikan 100%.

3. Bobot non karkas (g)

Diperoleh dari hasil penimbangan dari non karkas yaitu kepala, isi perut, kaki, darah dan bulu.

Pelaksanan penelitian

Persiapan Kandang dan Peralatan

minggu dengan tujuan mensucihamakan kandang dari jamur, bakteri dan bibit mikroorganisme lainnya. Kandang dan peralatan kandang didesinfektan dengan rodalon sebelum digunakan.

Random DOC

Sebelum DOC dimasukkan kedalam kandang yang sudah disediakan, terlebih dahulu dilakukan penimbangan agar bisa diketahui kisaran bobot badan awal yang akan digunakan, kemudian dilakukan pemilihan secara acak (random) untuk menghindari bias (galat percobaan) lalu di tempatkan pada masing-masing plot yang tersedia sebanyak 5 ekor.

Pengolahan Ampas Sagu Fermentasi dengan Starbio

Pengolahan ampas sagu menjadi tepung ampas sagu fermentasi diawali dengan penjemuran ampas sagu sampai kering sampai kandungan kadar air sekitar 40-50 %. Setelah itu dilakukan fermentasi menggunakan starbio dalam kondisi anaerob selama 3 hari. Kemudian ampas sagu diangin-anginkan sampai kering.

Penyusunan Ransum

Bahan penyusun ransum yang digunakan terdiri dari tepung jagung, bungkil kedelai, bungkil kelapa, tepung ikan, minyak nabati, ampas sagu dan top mix.

Pemeliharaan Ayam Kampung

Hari pertama DOC diberikan minum Vitastress untuk mencegah stress akibat perjalanan dari tempat penetasan. DOC untuk minggu pertama dan minggu kedua dalam pemeliharaannya ditambahkan kertas Koran sebagai alas dan diganti apabila sudah kotor atau basah. Pada setiap plot juga dipasang lampu pemanas. Ransum dan air minum diberikan secara ad libitum, dan tempat pakan diisi setengah bagian untuk menghindari pakan yang terbuang saat ayam makan. Vaksinasi dilakukan dua kali selama penelitian, yaitu vaksin ND pada umur 4 hari dan 4 minggu. Selain lampu pemanas, pada malam hari kandang diberikan lampu penerang di sekitar kandang.

Pengambilan Data

Data diambil setelah umur ayam mencapai umur pemotongan karkas yaitu umur 12 minggu. Pengambilan data dilakukan dengan menimbang dan mengukur parameter yang telah ditentukan.

Persiapan yang dilakukan untuk memperoleh karkas adalah :

1. Pemuasaan, ayam dipuasakan selama enam jam untuk mengosongkan isi tembolok dan mengurangi isi saluran pencernaan.

2. Pemotongan, ayam dipotong di bawah rahang termasuk vena jugularis, pipa tenggorokan dan kerongkongan.

3. Pengeluaran darah, setelah dipotong ayam digantung dengan posisi kepala ke bawah dan biarkan selama dua menit.

4. Penyeduhan (scalding), ayam dicelupkan ke dalam air panas dengan suhu sekitar 60 0C selama 1 menit untuk mempermudah pencabutan bulu.

6. Pemisahan komponen non karkas, kepala hingga batas leher dipotong, kaki hingga batas lutut dipotong, isi rongga perut ditarik keluar lalu dipisahkan.

Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh dari data bobot karkas, persentase karkas dan bobot non karkas ayam kampung umur 12 minggu.

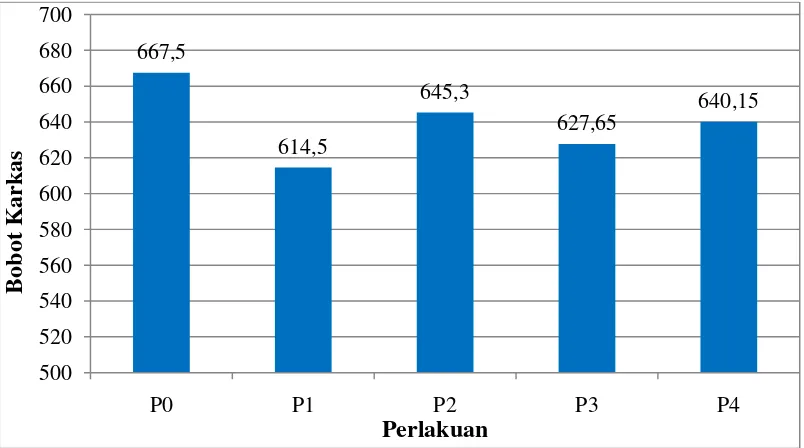

Bobot Karkas

Bobot karkas adalah berat bagian tubuh unggas barsama kulit setelah dipotong dan dibuang bulu, lemak abdomen, organ dalam, kaki, kepala, leher dan darah, kecuali paru-paru dan ginjal (Rizal, 2006). Rataan bobot karkas ayam kampung umur 12 minggu dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

Gambar 1. Grafik bobot karkas ayam kampung umur 12 minggu (g)

Dari gambar 1 juga menunjukkan rataan umum bobot karkas adalah sebesar 639,02 g. Angka tersebut dipengaruhi oleh faktor genetis dan lingkungan. Faktor lingkungan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu fisiologi dan kandungan zat makanan dalam pakan. Zat makanan merupakan faktor penting

yang mempengaruhi komposisi karkas terutama proporsi kadar lemak (Lesson, 2000).

Rataan bobot karkas ayam kampung umur 12 minggu hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian yang dilaporkan oleh Hendra (2011) bahwa rataan bobot karkas ayam kampung dengan pemanfaatan bungkil biji jarak pagar yaitu sebesar 620,33 gram. Rataan bobot karkas hasil penelitian ini lebih rendah dari hasil penelitian yang dihasilkan oleh Petrus (2013) yaitu sebesar 715,16 gram dengan pemanfaatan tepung ikan pora-pora dan limbah industri pengolahan ikan nila.

Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa bobot badan berkaitan erat dengan bobot karkas. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa rataan bobot badan tertinggi terdapat pada perlakuan P0 dan rataan bobot karkas yang tertinggi juga terdapat pada P0. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soeparno (1994) yang menyatakan bahwa produksi karkas erat hubungannya dengan bobot badan. Selain faktor bobot badan, bobot karkas juga mempengaruhi genetis, umur, mutu ransum, tata laksana dan kesehatan ternak.

Bobot karkas yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu sebesar 71,53 % dari bobot hidup. Angka ini sesuai dengan pernyataan Siregar et al., (1982) yang menyatakan bahwa bobot karkas yang normal adalah 65-75% dari bobot hidup.

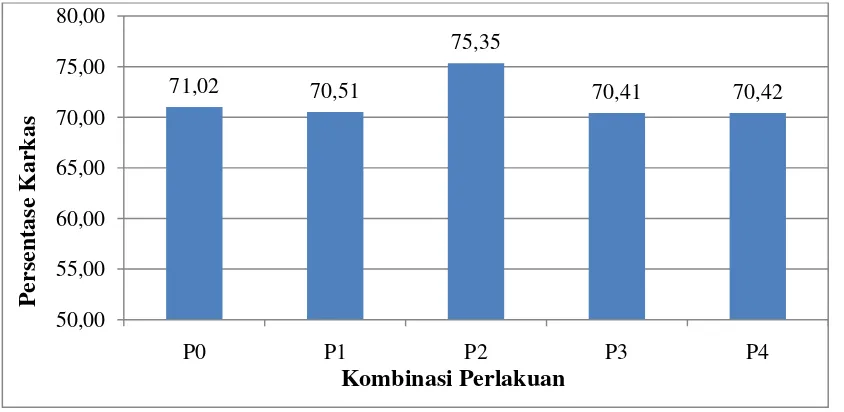

Persentase Karkas

Persentase karkas dihitung dengan membandingkan bobot karkas dengan bobot potong. Hasil ini diperoleh dari proses pemotongan hingga pemisahan masing-masing. Rataan hasil persentase karkas ayam kampung umur 12 minggu dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Grafik persentase karkas ayam kampung umur 12 minggu (%)

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa rata-rata persentase karkas tertinggi adalah perlakuan P2 (75,35%), kemudian disusul berturut-turut oleh perlakuan P0 (71,01%), perlakuan P1 (70,51%), perlakuan P4 (70,42%) dan rata-rata bobot badan yang paling rendah adalah ayam kampung yang diberi perlakuan P3 yaitu sebesar 70,41%.

Dari gambar 2 juga dapat dilihat bahwa rataan umum persentase karkas adalah sebesar 71,53 % dan masih tergolong normal. Angka ini sesuai dengan pernyataan Supraptini dan Martojo (1977) yang menyatakan bahwa persentase karkas ayam kampung umur 12 minggu sekitar 76,95 %. Variasi jumlah daging yang dihasilkan dari karkas seperti halnya kualitas daging dan produk daging dipengaruhi oleh faktor genetik termasuk faktor fisiologi dan nutrisi. Umur dan berat hidup juga dapat mempengaruhi jumlah daging yang dihasilkan dari berbagai spesies ternak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa rataan persentase karkas tertinggi terdapat pada P2 yaitu sebesar 75,35%, ini dapat disebabkan kandungan protein didalam pakan. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Lubis (1992) yang menyatakan bahwa kandungan protein ransum yang tinggi akan mendapatkan persentase karkas yang tinggi pula.

kandungan protein dalam karkas, dan meningkatnya deposisi protein yang merupakan indikasi dari proses pemanfaatan protein pakan. Deposisi protein yang bernilai positif, berarti ternak tersebut memanfaatkan protein yang tinggal di

tubuh untuk meningkatkan bobot badan. Hal ini juga sesuai pernyataan Boorman (1980) menyatakan bahwa energi yang cukup bagi tubuh ternak akan

mencegah pemanfaatan protein tubuh, sehingga deposisi protein tidak menurun. Pemberian pakan dengan kadar protein tinggi diharapkan dapat meningkatkan jumlah protein yang terdeposisi di dalam tubuh.

Berdasarkan tabel diatas juga diperoleh bahwa rataan persentase karkas yang terendah terdapat pada perlakuan P3 yaitu sebesar 70,41 % dan berat hidup terendah terdapat pada perlakuan P1 yaitu sebesar 870,90 g. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lubis (1992) yang menyatakan bahwa berat hidup yang rendah tidak selalu memperlihatkan persentase yang rendah pula.

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa ransum perlakuan dengan perbedaan level ampas sagu fermentasi dan non fermentasi menghasilkan data yang tidak berbeda nyata pada tingkat persentase karkas ayam kampung umur 12 minggu. Menurut Lubis (1992) bahwa kandungan protein dalam pakan serta berat hidup memberi pengaruh terhadap produksi daging.

Variasi berat dan persentase karkas dipengaruhi oleh bobot hidup, kualitas dan kuantitas ransum serta kemampuan yang berbeda dari masing-masing ternak dalam mengubah nutrien yang dimakan menjadi komponen karkas, non karkas atau jaringan tubuh lain.

kasar yang terlampau tinggi menyebabkan penurunan konsumsi sehingga terjadi penurunan berat jarigan pada karkas.

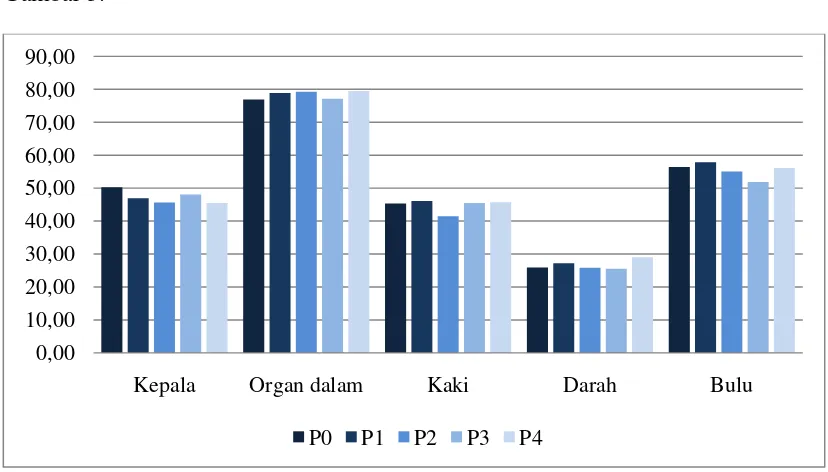

Bobot Non Karkas

Hasil pemotongan ternak terdiri atas karkas dan non karkas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan. Di luar negeri bagian non karkas tidak dikonsumsi dan diusahakan sekecil mungkin, namun di negara berkembang seperti Indonesia bagian non karkas seperti kepala, kaki dan organ bagian dalam tidak sedikit orang yang menyukainya. Rataan bobot non karkas dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Histogram bobot non karkas ayam kampung umur 12 minggu (g) Dari Gambar 3 diatas diketahui bahwa rataan umum berat kepala adalah 47,26 gram, organ dalam (78,32 gram), kaki (44,81 gram), darah (26,68 gram) dan bulu (55,44 gram).

Kepala merupakan bagian organ yang masak dini artinya kepala tumbuh lebih awal, persentasenya menurun dengan bertambahnya umur karena

0,00

Kepala Organ dalam Kaki Darah Bulu

meningkatnya bobot hidup (Amrullah, 2003). Rataan persentase kepala-leher yang meningkat diduga dipengaruhi oleh berat kepala yang meningkat dengan menurunnya bobot hidup. Kaki digunakan untuk menopang tubuh ternak. Bulu digunakan untuk melindungi tubuh dari kerusakan fisik, panas tubuh dan untuk terbang. Darah berfungsi sebagai zat antara membawa zat-zat makanan ke berbagai bagian tubuh kemudian membuang sisa-sisa metabolisme.

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa ransum perlakuan memberikan hasil tidak berbeda nyata terhadap bobot non karkas. Hal

ini dapat disebabkan oleh kualitas dan kuantitas ransum. Menurut Scott et al., (1982) bahwa bobot non karkas dipengaruhi oleh pakan, jika

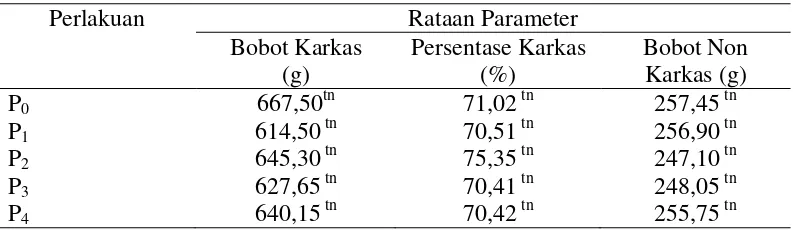

Rekapitulasi Hasil Peneltian

Rekapitulasi penelitian terhadap bobot karkas, persentase karkas, dan bobot non karkas, dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Perlakuan Rataan Parameter

Bobot Karkas (g)

Persentase Karkas (%)

Bobot Non Karkas (g)

P0 667,50tn 71,02 tn 257,45 tn

P1 614,50 tn 70,51 tn 256,90 tn

P2 645,30 tn 75,35 tn 247,10 tn

P3 627,65 tn 70,41 tn 248,05 tn

P4 640,15 tn 70,42 tn 255,75 tn

Tabel 8. Tabel rekapitulasi hasil penelitian

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Limbah ampas sagu tanpa fermentasi dapat digunakan sebagai pakan alternatif dalam ransum ayam kampung umur 12 minggu sampai level 30%.

Saran