LAPORAN TAHUNAN

HIBAH BERSAING

MODEL INTEGRASI MASYARAKAT LOKAL DALAM

PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA PERDESAAN

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

Ketua/Anggota Tim:

I Made Adikampana, S.T., M.T. (0024027704) Dra. Luh Putu Kerti Pujani, M.Si. (0029085708)

UNIVERSITAS UDAYANA

OKTOBER, 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Model Integrasi Masyarakat Lokal Dalam Perencanaan Destinasi Pariwisata Perdesaan

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : I MADE ADIKAMPANA S.T., MT

NIDN : 0024027704

Jabatan Fungsional :

Program Studi : Destinasi Pariwisata

Nomor HP : 08123884484

Alamat Surel (e-mail) : adikampana@gmail.com Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : Dra. LUH PUTU KERTI PUJANI, M.Si.

NIDN : 0029085708

Perguruan Tinggi : Universitas Udayana Institusi Mitra (jika ada) :

Nama Institusi Mitra :

Alamat :

Penganggung Jawab :

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun Biaya Tahun Berjalan : Rp. 48.750.000,-

Biaya Keseluruhan : Rp. 103.750.000,-

Mengetahui Denpasar, 16 - 11 - 2014, Dekan Fakultas Pariwisata Ketua Peneliti,

(Drs. I MADE SENDRA, M.Si) (I MADE ADIKAMPANA S.T., MT) NIP/NIK 196508222000031001 NIP/NIK 197702242001121002

Menyetujui,

Ketua LPPM Universitas Udayana

(Prof. Dr. Ir. I NYOMAN GDE ANTARA, M.Eng.) NIP/NIK 196408071992031002

RINGKASAN

Penelitian tahun pertama bertujuan untuk mengetahui kontribusi pengembangan destinasi pariwisata perdesaan terhadap masyarakat lokal. Guna mencapai tujuan tersebut terdapat sasaran atau target penelitian yang harus tercapai, yaitu dampak pariwisata perdesaan dan jenis partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata perdesaan. Kebutuhan data untuk memenuhi target penelitian dilaksanakan melalui berbagai teknik, yaitu tinjauan pustaka, observasi, dan wawancara kepada masyarakat. Data yang terkumpul akan dikelompokkan dan dijabarkan sesuai target penelitian dan kemudian dianalisis dan disintesis secara deskriptif untuk mencapai tujuan penelitian.

Penelitian tahun pertama ini telah menghasilkan beberapa temuan penting yaitu tentang dampak destinasi pariwisata perdesaan terhadap masyarakat lokal dan peran sentral elit desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Pakraman Pinge. Dampak yang ditimbulkan dari pengembangan Desa Wisata Pinge memang cukup beragam yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Namun berbagai dampak tersebut sampai saat belum sepenuhnya dinikmati oleh sebagian besar masyarakat lokal akibat jenis partisipasi masyarakat selama ini masih manipulatif dan pasif. Minimnya partisipasi masyarakat lokal tersebut disebabkan oleh adanya dominasi elit dalam pengembangan Desa Wisata Pinge. Dominasi elit ini muncul karena kevakuman aktivitas pariwisata selama 7 (tujuh) tahun akibat dari belum berdayanya masyarakat lokal mengembangkan Desa Wisata Pinge yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tahun 2004. Kemudian setelah beberapa elit desa yang merupakan pensiunan pegawai pemerintah dan swasta mengisi kekosongan tersebut dengan berinisiatif mengembangkan produk desa wisata, aktivitas pariwisata di Desa Pakraman Pinge kembali bangkit dan menciptakan berbagai dampak pengembangan destinasi pariwisata perdesaan.

Munculnya sejumlah elit yang mempunyai peran sentral dalam pengembangan ranah Desa Wisata Pinge dapat dipahami karena para elit tersebut mempunyai habitus yang relatif kaya dan memiliki modal yang relatif lengkap dibandingkan dengan masyarakat lain non elitis. Kelebihan derajat kepemilikan

habitus dan modal elit ini akibat dari pengalaman dan kemampuan dalam berinteraksi dengan berbagai kalangan dan kepentingan, yang didapatkan tidak hanya di ruang Desa Pakraman Pinge, namun juga di ruang-ruang sosial lain dengan beragam juga ranah di dalamnya. Peran sentral elit dalam pengembangan Desa Wisata Pinge menyebabkan manfaat yang ditimbulkan akhirnya mengarah kepada kutub-kutub kekuatan para elit tersebut.

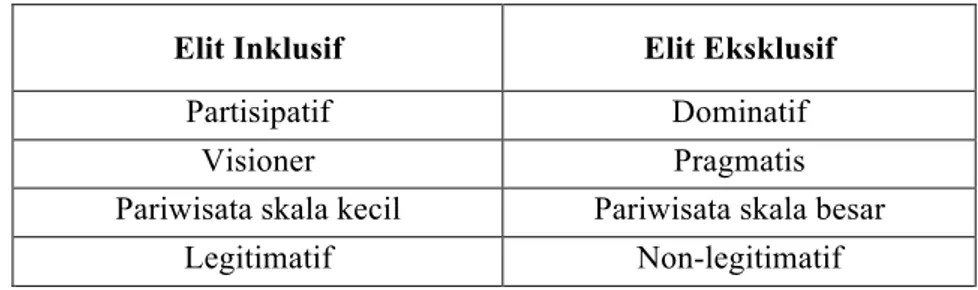

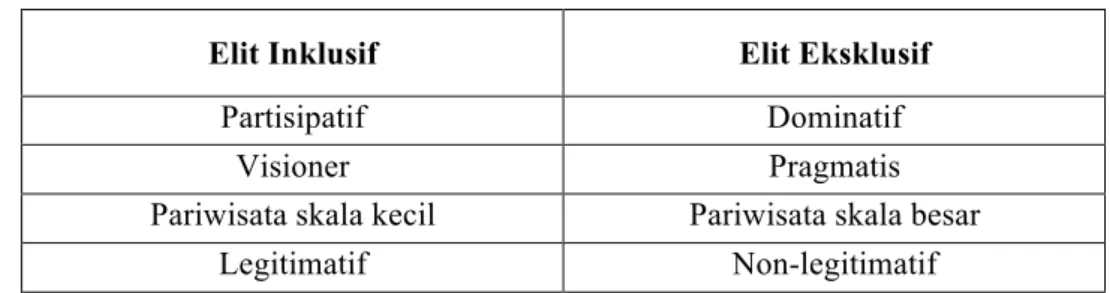

Menarik untuk dibahas kemudian berdasarkan temuan penelitian tahun pertama ini adalah terdapatnya 2 (dua) tipologi elit dalam ranah pariwisata di Desa Pakraman Pinge. Kedua jenis elit tersebut adalah elit inklusif dan elit eksklusif yang mempunyai karakteristik yang berbeda dan tentu memberikan dampak yang tidak sama dalam konteks pengembangan Desa Wisata Pinge. Dualisme elit dalam kepariwisataan Desa Pakraman Pinge dapat menciptakan renggangnya kohesivitas sosial dan menyimpan potensi konflik. Apalagi kelembagaan yang ada saat ini belum mampu mewadahi kepentingan yang berbeda ini, sehingga tidak ada kanalisasi secara sistematis untuk menampung perbedaan pendapat secara produktif. Yang terpenting kemudian dalam penelitian berikutnya yaitu pada tahun kedua adalah merumuskan model yang mampu mensinergikan kedua kekuatan elit tersebut. Dualitas elit yang dibangun harus mempertimbangkan aspek partisipasi masyarakat baik dalam pengambilan keputusan atau perencanaan pariwisata maupun pendistribusian manfaat pariwisata secara optimal kepada masyarakat lokal. Pertimbangan ini menjadi urgen untuk dibahas karena selama ini akibat pertarungan kedua tipologi elit tersebut menjadikan minimnya partisipasi masyarakat non elit yang merupakan mayoritas di Desa Pakraman Pinge dalam pengembangan destinasi pariwisata perdesaan.

PRAKATA

Puji Syukur kehadapan Tuhan atas segala yang diberikan dan dengan limpahan perhatian, bantuan, dukungan serta dorongan yang sangat berarti kepada tim peneliti untuk menyelesaikan laporan tahunan penelitian Hibah Bersaing tahun pertama. Penelitian Hibah Bersaing ini fokus mengkaji dampak pariwisata perdesaan terhadap masyarakat lokal dan jenis partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata perdesaan.

Untuk penyelesaian laporan penelitian ini, tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada: DP2M Dikti, Rektor Universitas Udayana, Ketua LPPM Universitas Udayana, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, dan Ketua Program Studi S1 Destinasi Pariwisata Universitas Udayana yang telah memberikan kesempatan dan mendorong tim peneliti untuk melaksanakan fungsi penelitian terkait dengan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tidak lupa juga tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Pakraman Pinge atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan.

Tim peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan penelitian ini, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan besar harapan kami agar penelitian ini dapat dilanjutkan untuk merumuskan model integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan pariwisata perdesaan.

Denpasar, Oktober 2014

DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ... 1 HALAMAN PENGESAHAN ... 2 RINGKASAN ... 3 PRAKATA ... 5 DAFTAR ISI ... 6 DAFTAR TABEL ... 8 DAFTAR GAMBAR ... 9 DAFTAR LAMPIRAN ... 10 BAB I PENDAHULUAN ... 11 1.1. Latar Belakang ... 11 1.2. Urgensi Penelitian ... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 15

2.1. Pariwisata Perdesaan ... 15

2.2. Pariwisata Berbasis Masyarakat ... 16

2.3. Habitus, Model, Ranah, dan Praktek ... 20

2.4. Perencanaan Pariwisata Partisipatif ... 21

2.5. Peta Jalan Penelitian ... 23

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ... 24

3.1. Tujuan Penelitian ... 24

3.2. Manfaat Penelitian ... 24

BAB IV METODE PENELITIAN ... 25

4.1. Pendekatan Penelitian ... 25

4.2. Jenis dan Sumber Data ... 25

4.3. Teknik Pengumpulan Data ... 25

4.4. Analisis Data Deskriptif ... 26

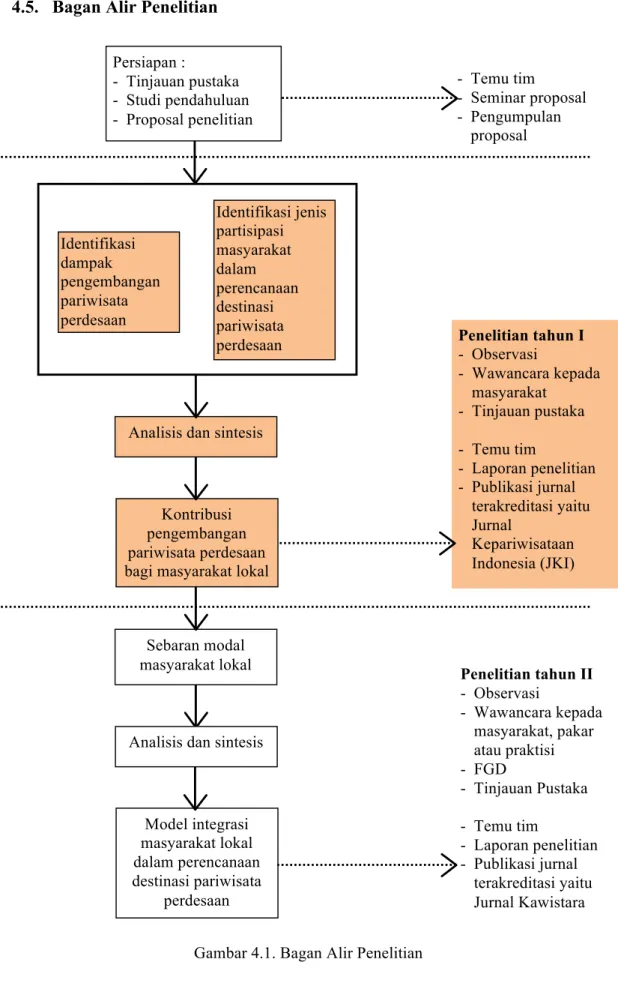

4.5. Bagan Alir Penelitian ... 27

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 28

5.1. Dampak Pariwisata Perdesaan terhadap Masyarakat Lokal ... 28

5.2. Dominasi Elit dalam Pengembangan Pariwisata Perdesaan ... 30

5.2.2. Elit Eksklusif ... 36

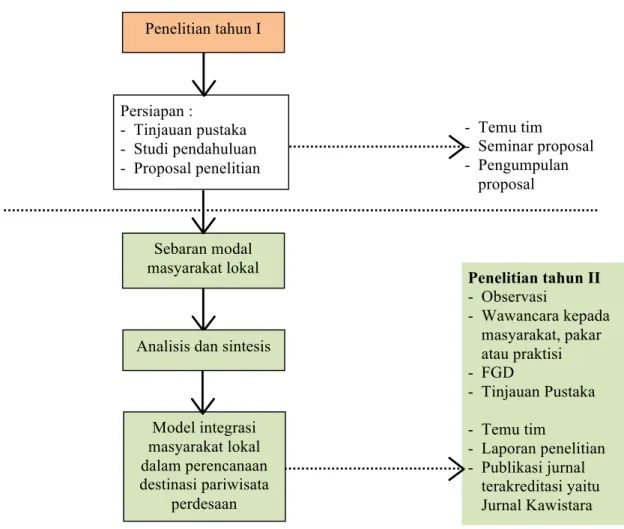

BAB VI RENCANA TAHAP BERIKUTNYA ... 38

6.1. Ringkasan Hasil Penelitian Tahun Pertama ... 38

6.2. Tujuan Penelitian Tahun Berikutnya ... 39

6.3. Bagan Alir Penelitian Tahun Berikutnya ... 40

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN ... 41

7.1. Kesimpulan ... 41

7.2. Saran ... 42

DAFTAR PUSTAKA ... 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Karakteristik Pembangunan Pariwisata Skala Kecil dan Skala Besar 18 Tabel 5.1 Tipologi Elit Pariwisata di Desa Pakraman Pinge ... 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Jalan Penelitian ... 23 Gambar 4.1. Bagan Alir Penelitian ... 27 Gambar 6.1. Bagan Alir Penelitian Tahun Berikutnya ... 40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian ... 46 Lampiran 2. Personalia Tenaga Peneliti ... 48 Lampiran 3. Artikel Ilmiah ... 56

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Destinasi pariwisata merupakan lokasi produksi, konsumsi dan pola-pola pergerakan wisata (Davidson dan Maitland, 1997). Selain itu destinasi pariwisata juga sebagai tempat hidup masyarakat untuk bekerja serta melakukan kegiatan sosial dan budaya. Hal tersebut juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menyatakan bahwa destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dengan demikian masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu destinasi pariwisata, sehingga dalam pengembangan destinasi pariwisata wajib mempertimbangkan berbagai elemen masyarakat. Dogra dan Gupta (2012) menyebutkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam suatu destinasi pariwisata. Maka dari itu, keberlanjutan destinasi pariwisata sangat tergantung dari tingkat partisipasi masyarakatnya.

Masyarakat dalam destinasi pariwisata yang kemudian disebut dengan komunitas atau masyarakat lokal mempunyai potensi berupa beragam aktivitas yang dapat dikreasikan menjadi produk pariwisata. Budaya lokal, tinggalan masyarakat, serta festival menyediakan keunikan dan sesuatu yang baru dari perspektif wisatawan. Masyarakat dengan pengetahuan dan kebijakan lokal akan lebih memahami produk pariwisata yang dikembangkan serta dampak yang ditimbulkan, dibandingkan dengan masyarakat dari luar destinasi pariwisata. Masyarakat lokal juga mempunyai kontribusi dalam upaya mempromosikan produk destinasi pariwisata, karena masyarakat lokal adalah komponen utama pembentuk citra atau image destinasi pariwisata (Pike, 2004).

Begitu pentingnya peran masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan telah mendorong munculnya tren baru pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Oleh Tosun dan Timothy (2003) ditegaskan bahwa aspek penting dalam pariwisata berkelanjutan adalah penekanan kepada pariwisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini lebih fokus terhadap partisipasi

masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata. Melalui partisipasi masyarakat, pariwisata secara langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Dengan adanya manfaat inilah penerimaan, dukungan, dan toleransi masyarakat terhadap pariwisata akan tumbuh dengan optimal.

Walaupun secara konsepsual pariwisata berbasis masyarakat diyakini mampu mewujudkan destinasi pariwisata berkelanjutan, namun dalam prakteknya menemui berbagai permasalahan (Campbell, 1999; Shah dan Gupta, 2000; Scheyvens, 2002; Dogra dan Gupta, 2012). Adanya permasalahan dalam implementasi konsep pariwisata berbasis masyarakat juga tampak dalam pengembangan Desa Pakraman Pinge sebagai destinasi pariwisata perdesaan unggulan di Bali. Terdapat 2 (dua) permasalahan utama pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Pakraman Pinge. Pertama, ketidakmampuan masyarakat lokal mengidentifikasi dampak pariwisata sebagai strategi pengembangan masyarakat perdesaan. Kedua, minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan pariwisata akibat dominasi elit desa yang bekerjasama dengan agen perjalanan wisata dan sentralisasi program pemerintah. Berdasarkan fenomena tersebut, sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang model integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata perdesaan. Model ini diharapkan dapat diterapkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata perdesaan, terutama dalam proses perencanaan pariwisata perdesaan. Penelitian ini direncanakan selama dua tahun, dimana pada penelitian tahun pertama ini lebih fokus mengkaji dampak dan jenis partisipasi masyarakat lokal selama ini dalam perencanaan pengembangan pariwisata di Desa Pakraman Pinge.

1.2. Urgensi Penelitian

Masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari destinasi pariwisata. Integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata dimaksudkan untuk memastikan masyarakat lokal mendapat ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pariwisata. Kerangka pemikiran integrasi dimulai dari pemahaman mendasar tentang destinasi pariwisata. Di

dalam destinasi pariwisata, tidak hanya terdapat industri pariwisata (produk, pasar, dan akses wisata), melainkan juga ada keterkaitan atau koeksistensi dengan industri lain termasuk masyarakat lokal. Sehingga dapat dikatakan masyarakat lokal posisinya sangat strategis dan setara dengan pengambil keputusan lainnya (stakeholders) dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan.

Namun berbagai permasalahan akan ditemukan dalam mewujudkan destinasi pariwisata berkelanjutan. Minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan ditengarai menjadi salah satu batu sandungan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan. Permasalahan tersebut juga teramati di Desa Pakraman Pinge, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Desa Pakraman Pinge telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata unggulan di wilayah perdesaan. Penetapan ini bukan tanpa alasan, karena Desa Pakraman Pinge mempunyai sumberdaya pariwisata yang sangat potensial. Morfologi desa tradisional, bentang alam (landscape), tinggalan budaya, dan kehidupan masyarakat agraris menjadi kekuatan utama pengembangannya. Selain itu, Desa Pakraman Pinge menjadi jalur utama perjalanan wisata. Selama ini sudah ada wisatawan mancanegara terutama yang berasal Eropa yang menikmati produk pariwisata perdesaan di Desa Pakraman Pinge. Umumnya, para wisatawan tersebut menikmati Desa Pakraman Pinge dengan bersepeda atau bersafari dengan mobil volkswagen (VW).

Adanya penetapan Desa Pakraman Pinge sebagai destinasi pariwisata perdesaan disambut eforia oleh masyarakat lokal. Akan tetapi kemudian, muncul kecenderungan elit masyarakat desa mendominasi perencanaan serta implementasi program (spontaneous program), dan selanjutnya memonopoli pembagian manfaat pariwisata Desa Pakraman Pinge. Kecenderungan ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat lokal mengidentifikasi dampak pariwisata sebagai strategi pengembangan masyarakat perdesaan dan masih minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan pariwisata akibat dominasi elit desa tersebut dan sentralisasi program pengembangan pariwisata oleh pemerintah. Untuk itu sangat penting dilakukan penelitian yang merumuskan model integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata

perdesaan. Diharapkan dengan adanya model ini dapat mengoptimalkan dampak positif dan sekaligus meminimalkan dampak negatif guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan kualitas lingkungan perdesaan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pariwisata Perdesaan

Pariwisata perdesaan dapat dilihat sebagai pariwisata yang tumbuh di wilayah perdesaan. Namun pada dasarnya pariwisata perdesaan tidak hanya dapat dipahami berdasarkan aspek geografis semata, melainkan juga menjadi bagian tidak terpisahkan dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal (Lane, 1994; Roberts dan Hall, 2004). Untuk itu kemudian pariwisata perdesaan secara ideal harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. berlokasi di wilayah perdesaan 2. menjalankan fungsi-fungsi perdesaan 3. berskala kecil

4. bersifat tradisional

5. tumbuh perlahan dan seimbang 6. dikelola oleh masyarakat lokal

Untuk memenuhi keriteria tersebut, maka isu penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah dampak pengembangan pariwisata terhadap wilayah perdesaan. Beberapa literatur menunjukkan bahwa dampak pariwisata terhadap wilayah perdesaan akan berbeda-beda tergantung dari jumlah dan jenis wisatawan yang berkunjung, pengorganisasian produk pariwisata, integrasi pariwisata dalam pengembangan masyarakat perdesaan, dan tahapan dalam siklus hidup destinasi pariwisata (Briedenham and Wickens, 2004; Barke, 2004). Kajian-kajian tersebut juga menyatakan bahwa selain ketrampilan, koordinasi dan kontrol masyarakat lokal akan sangat menentukan dampak pariwisata perdesaan. Sebagai contoh Barke (2004) menyebutkan suatu kasus tentang kepemilikan usaha pariwisata perdesaan oleh individu atau pengusaha non lokal telah menjadikan masyarakat lokal tidak mendapatkan keuntungan berarti dari pengembangan pariwisata perdesaan. Page dan Getz (1997) berdasarkan beberapa hasil penelitian tentang sikap masyarakat lokal terhadap pariwisata menyimpulkan bahwa masyarakat lokal yang mendapatkan manfaat dan mempunyai kontrol terhadap pengembangan pariwisata cenderung bersikap positif. Simpulan tersebut juga didukung oleh pernyataan World Tourism Organization (WTO, 1998) yang

menyebutkan melalui partisipasi, masyarakat akan lebih mendapatkan manfaat pariwisata dalam bentuk pekerjaan dan pendapatan, menciptakan peluang berusaha serta keuntungan lainnya. Selanjutnya dengan mendapat berbagai manfaat tersebut, masyarakat akan memberikan dukungan terhadap pengembangan pariwisata.

Dampak positif pariwisata memerlukan pertimbangan matang dan memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan terkait erat dengan pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, layak secara ekonomi, dan dapat diterima oleh sosial budaya masyarakat lokal. Berdasarkan WTO (1998), pariwisata berkelanjutan harus menjamin 3 (tiga) hal penting yaitu:

1. memanfaatkan secara optimal (seimbang) sumberdaya lingkungan fisik 2. menghormati keaslian sosial budaya masyarakat lokal

3. memastikan kelayakan dan manfaat sosial ekonomi (pekerjaan, pendapatan, layanan sosial, dan pengentasan kemiskinan) bagi seluruh pengambil keputusan.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan dari segenap pengambil keputusan yang terkait serta kepemimpinan yang kuat untuk memastikan tumbuhnya ruang-ruang berpartisipasi terutama untuk masyarakat lokal. Pariwisata berkelanjutan juga harus mampu memberikan kepuasan dan kesadaran bagi wisatawan tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan.

2.2. Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu jenis pariwisata yang memasukkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama dalam pariwisata guna mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Telfer dan Sharpley, 2008). Pemahaman ini sejalan dengan pemikiran Garrod et al., (2001); Timothy dan Boyd (2003) yang menyebutkan pariwisata berbasis masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian manfaat pariwisata.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan berarti masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyuarakan harapan, keinginan dan kekhawatirannya dari pembangunan pariwisata, yang selanjutnya dapat dijadikan masukan dalam proses perencanaan. Sedangkan mengambil peran dalam pembagian manfaat pariwisata mengandung pengertian bahwa masyarakat semestinya mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial dari pariwisata dan keterkaitan dengan sektor lainnya. Untuk itu pengembangan destinasi pariwisata seharusnya mampu menciptakan peluang pekerjaan, kesempatan berusaha dan mendapatkan pelatihan serta pendidikan bagi masyarakat agar mengetahui manfaat pariwisata (Timothy, 1999). Menurut Murphy (1985) pariwisata merupakan sebuah “community

industry”, sehingga keberlanjutan pembangunan pariwisata sangat tergantung dan

ditentukan oleh penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap pariwisata. Implikasi pariwisata sebagai sebuah industri masyarakat adalah adanya kepastian bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Berhubungan dengan hal tersebut, Mowforth dan Munt (1998) serta Ramukumba, et al. (2011) kemudian membagi partisipasi masyarakat dalam 7 (tujuh) tingkatan, yaitu:

1. partisipasi manipulatif 2. partisipasi pasif

3. konsultasi; masyarakat mengkonsultasikan permasalahannya

4. partisipasi untuk memberikan material seperti bahan baku lokal dan tenaga 5. partisipasi fungsional; membentuk kelompok dan menyempurnakan tujuan

pembangunan

6. partisipasi interaktif; mengadakan analisis bersama untuk memecahkan masalah

7. mobilisasi sendiri; tanpa ada intervensi dari pihak luar.

Selain itu, pariwisata berbasis masyarakat sering dipahami sebagai sesuatu yang berseberangan dengan pariwisata skala besar (enclave), berbentuk paket (all

inclusive), pariwisata masal, dan minim keterkaitannya dengan masyarakat lokal.

Sehingga pariwisata berbasis masyarakat disebut juga sebagai pariwisata berskala kecil, dibangun oleh masyarakat lokal, serta melibatkan berbagai elemen lokal

seperti pengusaha, organisasi, dan pemerintah lokal (Hatton, 1999 dalam Telfer dan Sharpley, 2008; Leslie, 2012). Terkait dengan pembangunan pariwisata berskala kecil, Jenkins (1982) telah melakukan perbandingan antara pariwisata skala kecil dengan skala besar untuk mengetahui dampak pembangunan pariwisata terhadap masyarakat lokal. Berdasarkan komparasi tersebut diketahui bahwa pembangunan pariwisata berskala kecil mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dari pembangunan pariwisata berskala besar. Adanya perbedaan krakteristik tentunya akan menghasilkan perbedaan dampak pula terhadap masyarakat lokal. Adapun perbedaan karakteristik tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1. Karakteristik Pembangunan Pariwisata Skala Kecil dan Skala Besar

Skala kecil Skala besar

secara fisik menyatu dengan struktur ruang/kehidupan masyarakat lokal

secara fisik terpisah dari komunitas lokal, namun efektif membangun citra kuat udalam rangka promosi

perkembangan kawasan wisata bersifat spontan/tumbuh atas inisiatif masyarakat lokal (spontaneous)

pengembangan kawasan melalui perencanaan yang cermat dan profesional (well planned) partisipasi aktif masyarakat lokal

dalam pembangunan pariwisata

investor dengan jaringan internasional sebagai pelaku utama usaha

kepariwisataan interaksi terbuka dan intensif antara

wisatawan dengan masyarakat lokal

interaksi sangat terbatas antara wisatawan dengan masyarakat lokal Sumber : Diolah dari Jenkins, 1982

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa peluang terbesar partisipasi masyarakat lokal dalam pariwisata, akan muncul jika pariwisata dikembangkan dengan skala kecil dan terbuka melakukan interaksi dengan wisatawan.

Seringkali partisipasi masyarakat dalam pariwisata disebut sebagai strategi pembangunan alternatif yang terdengar sangat ideal namun dalam implementasinya banyak terdapat tantangan dan hambatan. Scheyvens (2002) menyebutkan ada 2 (dua) tantangan terbesar dalam pariwisata berbasis masyarakat. Pertama, pada kenyataannya masyarakat lokal dalam suatu destinasi

pariwisata terbagi ke dalam berbagai faksi atau golongan yang saling mempengaruhi berdasarkan kelas masyarakat (kasta), gender, dan kesukuan. Antar faksi biasanya saling menyatakan paling memiliki atau mempunyai hak istimewa (privilege) keberadaan sumberdaya pariwisata. Golongan elit masyarakat tertentu sering berada dalam posisi mendominasi pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat, lalu memonopoli pembagian atau penerimaan manfaat pariwisata (Mowforth dan Munt, 1998). Berdasarkan hal tersebut, partisipasi secara adil (equitable) menjadi pertimbangan penting dalam mendorong pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu juga isu-isu tentang kelas masyarakat, gender, dan kesukuan penting dipertimbangkan terutama dalam perencanaan pengembangan pariwisata. Tantangan kedua adalah permasalahan dalam masyarakat untuk mengidentifikasi pariwisata sebagai strategi pengembangan masyarakat lokal. Masyarakat pada umumnya tidak cukup punya informasi, sumberdaya, dan kekuatan dalam hubungannya dengan berbagai pengambil keputusan lainnya dalam pembangunan pariwisata, sehingga masyarakat lokal rentan terhadap eksploitasi. Campbell (1999) juga menyatakan hal yang sama bahwa minimnya kesempatan berpartisipasi dalam pariwisata dan sektor lain yang terkait, akibat dari kesulitan yang dialami masyarakat dalam mengidentifikasi manfaat pariwisata.

Selain tantangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat juga akan berhadapan dengan berbagai hambatan. Tosun (2000); Dogra dan Gupta (2012) mengidentifikasi 3 (tiga) hambatan dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat terutama di negara berkembang. Adapun hambatan-hambatan tersebut berupa :

1. keterbatasan operasional; termasuk dalam hambatan ini adalah sentralisasi administrasi publik, lemahnya koordinasi, dan minimalnya informasi pariwisata.

2. keterbatasan struktural; berupa sikap pelaku pariwisata, terbatasnya tenaga ahli, dominasi elit masyarakat, aturan hukum yang belum tepat, sedikitnya jumlah sumberdaya manusia (SDM) terlatih, dan minim akses ke modal/finansial.

3. keterbatasan kultural, yaitu : terbatasnya kapasitas terutama pada masyarakat miskin dan apatis atau rendahnya kesadaran pariwisata masyarakat lokal.

2.3. Habitus, Modal, Ranah, dan Praktek

Berdasarkan pemikiran Bourdieu dalam Fashri, 2014, habitus merupakan sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah, yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktek-praktek yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Modal dapat dikatakan sebagai suatu kekuatan yang spesifik yang beroperasi di dalam ranah. Ranah adalah hubungan yang terstruktur dan mengatur posisi individu maupun kelompok dalam ruang sosial. Setiap ranah menuntut individu maupun kelompok untuk memiliki modal atau sumber daya agar dapat bertahan dalam hidup bermasyarakat atau relasi sosial. Dengan kata lain, modal dapat menentukan posisi dan status individu atau kelompok dalam masyarakat. Representasi individu maupun kelompok dalam relasi sosial terbangun dari adanya praktek pertukaran antar modal.

Selanjutnya modal dapat digolongkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: pertama; modal ekonomi mencakup alat-alat produksi, materi, dan uang yang dengan mudah digunakan dengan segala tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua; modal budaya adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi, baik melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Termasuk modal budaya antara lain, kemampuan menampilkan diri di depan publik, pemilikan benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu dari hasil pendidikan, dan sertifikat. Ketiga; modal sosial menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (baik individu maupun kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Dan keempat; segala bentuk prestise, status, otoritas, dan legitimasi yang terakumulasi sebagai bentuk modal sosial.

Berbagai jenis modal tersebut dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Semakin besar individu atau kelompok mengakumulasi modal tertentu, maka semakin besar pula peluang untuk mengkonversi antar modal. Dari kesemua jenis modal yang ada, modal ekonomi dan budayalah yang memiliki daya kuat

untuk menentukan jenjang hirarkis dalam masyarakat. Prinsip hirarki dan diferensiasi masyarakat tergantung pada jumlah modal yang diakumulasi. Makin besar jumlah modal yang dikuasai dapat menunjukkan dominasi (kekuasaan dan hirarki tertinggi) dalam masyarakat.

2.4. Perencanaan Pariwisata Partisipatif

Sebagian besar karakteristik atau pendekatan perencanan destinasi pariwisata berbasis masyarakat berasal dari tradisi perencanaan transaksi dan advokasi. Tradisi ini mengutamakan pembelaan terhadap kelompok masyarakat minoritas dan pemberian kontrol yang lebih besar kepada masyarakat lokal dalam proses pembangunan sosial guna mencapai kesejahteraan (Timothy, 1999). Hal tersebut semakin terlihat nyata akibat adanya perubahan paradigma pembangunan pariwisata dari yang bersifat masal menuju pariwisata alternatif. Seperti ulasan sebelumnya, pariwisata alternatif merupakan pariwisata berskala kecil dan melibatkan berbagai elemen lokal terutama masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata berskala kecil dapat memberikan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal (Telfer dan Sharpley, 2008). Pemberian ruang-ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menunjukkan adanya persamaan posisi dengan pengambil keputusan lainnya (pemerintah, investor, dan wisatawan) dalam pembangunan pariwisata. Berdasarkan pemikiran Derrida dalam Barker (2004), persamaan posisi tersebut atau saling berimplikasi menandakan pelucutan atas oposisi biner atau dikenal dengan dekonstruksi. Dekonstruksi berfungsi menjamin kebenaran dengan cara mengesampingkan dan mendevaluasi bagian inferior oposisi biner (masyarakat lokal) dalam pengembangan pariwisata. Dengan kata lainnya pendekatan dekonstruktif memastikan dipanggilnya kelompok minoritas untuk masuk ke arena pembangunan pariwisata. Kelompok minoritas tersebut tidak lain adalah masyarakat lokal yang pada dasarnya pemilik sumberdaya atau modal pariwisata. Pada saat pariwisata masal digulirkan oleh elit atau pemerintah yang berkolaborasi dengan investor, masyarakat lokal hanya berperan sebagai objek pariwisata dan akhirnya dengan segala keterbatasan malah terlempar dari pembagian manfaat pariwisata. Kondisi ini melahirkan sebuah

konsepsi dekonstruktif tentang integrasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan pariwisata.

Lebih lanjut Murphy (1985) menekankan dekonstruksi berupa suatu strategi yang terfokus pada pencapaian tujuan pembangunan pariwisata dalam perspektif wisatawan dan masyarakat lokal. Masyarakat lokal seharusnya mampu mengidentifikasi berbagai manfaat pariwisata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan perencanaan ini mengakui adanya perhatian dan pemikiran yang memasukkan kepentingan masyarakat dalam perencanaan pariwisata atau dengan kata lain semestinya pariwisata tidak hanya memberikan kepuasan bagi wisatawan, namun juga memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal dan kualitas lingkungan. Sejalan dengan Murphy, Gunn (1994) juga berpendapat bahwa jika masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, maka akan terjadi malfungsi dan inefisiensi dalam pengembangan pariwisata. Kembali menurut Murphy (1985), pariwisata tidak seperti industri lainnya, karena sangat bergantung pada kemauan baik (goodwill) dan kerjasama pengambil keputusan pariwisata termasuk masyarakat lokal, karena masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari destinasi pariwisata. Ketika perencanaan pengembangan destinasi pariwisata tidak sesuai dengan aspirasi dan kapasitas masyarakat, maka yang akan terjadi adalah permusuhan dan resistensi masyarakat lokal terhadap pengembangan pariwisata.

Korten (1981) dalam Timothy (1999) dalam anjurannya menyebutkan semakin kompleks permasalahan pembangunan yang dihadapi, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengetahuan dan nilai-nilai/kebijakan lokal (local

wisdom) dalam pemecahannya. Penggunaan pengetahuan dan kebijakan lokal

untuk merumuskan pemecahan permasalahan pembangunan dikenal dengan sebutan perencanaan berbasis masyarakat lokal. Dengan kata lain, pendekatan perencanaan ini membutuhkan partisipasi dari berbagai pengambil keputusan dalam proses perencanaan pariwisata. Dengan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan, diharapkan masyarakat mampu mengidentifikasi berbagai dampak pariwisata dan kemudian dapat merumuskan strategi dan program guna mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak

negatif yang ditimbulkan oleh pengembangan destinasi pariwisata. Inskeep (1991) menegaskan pentingnya keterlibatan setiap para pengambil keputusan dalam berbagai tahapan atau proses perencanaan pariwisata. Proses perencanaan merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata. Proses perencanaan pariwisata meliputi: persiapan studi, penetapan tujuan dan sasaran, survei, analisis dan sintesis, perumusan kebijakan dan rencana, rekomendasi, implementasi, serta pengawasan dan evaluasi.

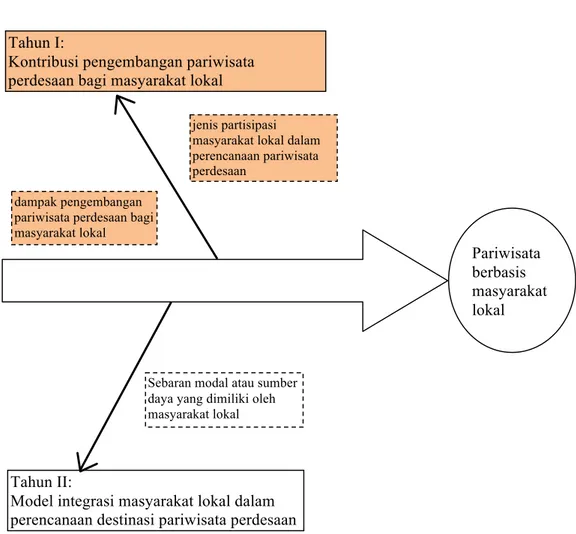

2.5. Peta Jalan Penelitian Tahun I:

Kontribusi pengembangan pariwisata perdesaan bagi masyarakat lokal

Tahun II:

Model integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata perdesaan

Pariwisata berbasis masyarakat lokal dampak pengembangan

pariwisata perdesaan bagi masyarakat lokal

jenis partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan pariwisata perdesaan

Sebaran modal atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada tahun pertama ini adalah untuk mengetahui kontribusi pengembangan destinasi pariwisata perdesaan bagi masyarakat lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) target yang harus dicapai yaitu:

1. Mengetahui dampak pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Pakraman Pinge terhadap sosial budaya dan ekonomi masyarakat lokal.

2. Mengidentifikasi jenis partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Pakraman Pinge.

3.2. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian tahun pertama ini akan dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat lokal untuk memastikan bahwa pariwisata perdesaan sebagai salah satu strategi pengembangan masyarakat perdesaan. Selain itu, temuan yang dihasilkan pada penelitian ini juga merupakan masukan berharga guna merumuskan model integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata perdesaan.

BAB 4. METODE PENELITIAN 4.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode yang memverifikasi hubungan konsepsual pariwisata terhadap kondisi empiris (Veal, 2006). Konstruksi konsep pariwisata didasarkan pada tinjauan pustaka. Kondisi empiris dikumpulkan dan diketahui dengan berbagai teknik, disesuaikan dengan variabel penelitian. Sedangkan dalam tahap analisis dampak, jenis partisipasi, dan rumusan model integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata perdesaan digunakan dengan metode deskriptif, yang kemudian disintesis guna menjelaskan kaitan atau hubungan sebab akibat antar variabel.

4.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kuantitatif, adalah data yang berupa bilangan yang akan disusun serta diinterprestasikan.

2. Data kualitatif, data berupa deskripsi atau uraian berdasarkan hasil tinjauan pustaka, observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terarah atau dikenal luas dengan focus group discussion (FGD).

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer akan digali melalui observasi, wawancara dengan masyarakat dan pakar/praktisi pariwisata perdesaan, serta FGD dengan masyarakat. Sedangkan data sekunder melalui tinjauan pustaka yang relevan.

4.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu tinjauan pustaka, observasi, wawancara, dan FGD. Teknik wawancara dan FGD dipilih untuk mendapatkan pemahaman atas pengetahuan tentang pertanyaan pokok yang berhubungan dengan dampak pengembangan pariwisata perdesaan, jenis partisipasi masyarakat dalam perencanaan destinasi pariwisata perdesaan, dan rumusan model integrasi masyarakat dalam perencanaan destinasi pariwisata perdesan.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Tinjauan pustaka. Dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman tentang beberapa konsep pokok dalam penelitian ini.

b. Observasi, yaitu usaha pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan untuk menguji dan melengkapi data dan informasi sebelumnya. c. Wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan beberapa informan yang

memiliki informasi penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun informan tersebut yaitu :

- tokoh masyarakat, pengelola pariwisata perdesaan - pakar dan praktisi pariwisata perdesaan

Mereka dipilih karena pengetahuan dan ketokohannya, yang diharapkan dapat memberikan informasi komprehensif tentang dampak, jenis partisipasi, dan model perencanaan destinasi pariwisata perdesaan berbasis masyarakat lokal. d. FGD. Mendalami data dan informasi dalam kelompok diskusi kecil

(terfokus). guna:

- memahami keragaman perspektif masyarakat lokal tentang perencanaan pariwisata perdesaan

- mendapatkan data dan informasi tambahan tentang dampak dan jenis partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan pariwisata perdesaan - memperoleh nilai dengan akurasi tinggi untuk rumusan model integrasi

masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata perdesaan.

4.4. Analisis Data Deskriptif

Analisis deskriptif menafsirkan data dan informasi yang terkait dengan variabel dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian dilakukan dan kemudian menyajikannya sesuai dengan yang sebenarnya (apa adanya). Dalam penelitian ini, yang diamati berupa dampak pariwisata perdesaan terhadap masyarakat lokal, jenis partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan, dan hubungan antara variabel guna merumuskan model integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata perdesaan.

4.5. Bagan Alir Penelitian Persiapan : - Tinjauan pustaka - Studi pendahuluan - Proposal penelitian Identifikasi jenis partisipasi masyarakat dalam perencanaan destinasi pariwisata perdesaan

Analisis dan sintesis

Sebaran modal masyarakat lokal Model integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata perdesaan Kontribusi pengembangan pariwisata perdesaan bagi masyarakat lokal

- Temu tim - Seminar proposal - Pengumpulan proposal Penelitian tahun I - Observasi - Wawancara kepada masyarakat - Tinjauan pustaka - Temu tim - Laporan penelitian - Publikasi jurnal terakreditasi yaitu Jurnal Kepariwisataan Indonesia (JKI) Penelitian tahun II - Observasi - Wawancara kepada masyarakat, pakar atau praktisi - FGD - Tinjauan Pustaka - Temu tim - Laporan penelitian - Publikasi jurnal terakreditasi yaitu Jurnal Kawistara Identifikasi dampak pengembangan pariwisata perdesaan

Analisis dan sintesis

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Dampak Pariwisata Perdesaan terhadap Masyarakat Lokal

Dampak pariwisata terhadap masyarakat di wilayah perdesaan akan berbeda-beda tergantung dari jumlah dan jenis wisatawan yang berkunjung, pengorganisasian produk pariwisata, integrasi pariwisata dalam pengembangan masyarakat perdesaan, dan tahapan dalam siklus hidup destinasi pariwisata perdesaan (Briedenham and Wickens, 2004; Barke, 2004). Kajian-kajian tersebut juga menyebutkan bahwa selain ketrampilan, koordinasi dan kontrol masyarakat lokal akan sangat menentukan dampak pariwisata perdesaan.

Pengembangan Desa Pakraman Pinge sebagai destinasi pariwisata perdesaan sejatinya telah dimulai dari tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan No. 337 Tahun 2004 tentang Desa Wisata Pinge. Namun adanya penetapan tersebut, tidak diimbangi dengan rangkaian program pengembangan baik oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maupun masyarakat Desa Pakraman Pinge sendiri. Kondisi ini mengakibatkan Desa Wisata Pinge sebagai salah satu produk pariwisata perdesaan tidak mendapatkan respon berarti dari pasar (wisatawan) dan juga para pelaku pariwisata. Keadaan tersebut kemudian berubah ketika di tahun 2011 wisatawan datang mengunjungi Desa Pakraman Pinge. Wisatawan yang berkunjung ke Desa Pakraman Pinge saat itu sebenarnya hanya transit sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi lainnya atau kembali ke tempat tinggal sementara selama di Bali. Adanya kunjungan wisatawan yang sebagaian besar diatur oleh agen perjalanan tersebut, mengakibatkan desa wisata kembali mendapatkan perhatian pengembangan terutama dari masyarakat Desa Pakraman Pinge. Masyarakat lokal mulai mengadakan penataan desa, memfungsikan beberapa tempat tinggal masyarakat sebagai homestay, memberdayakan kaum perempuan melalui Kelompok Kuliner Merta Dewi, dan menentukan jalur-jalur jelajah desa atau trekking. Selanjutnya pada tahun 2012 dibentuk Badan Pengelola Desa Wisata Pinge sesuai dengan keputusan adat Desa Pakraman Pinge No. 01 Tahun 2012. Badan ini diberikan mandat untuk mengelola perkembangan desa wisata. Berbagai program pengembangan ini mampu menarik kunjungan wisatawan terutama yang berasal dari Prancis dan

Jerman. Pada tahun 2012, Desa Wisata Pinge tercatat telah dikunjungi 749 wisatawan. Dari jumlah kunjungan tersebut, hampir 25% merupakan pengunjung yang menginap di homestay yang dikelola oleh masyarakat lokal (over night

visitor), sedangkan sisanya dapat diklasifikasikan ke dalam pengunjung sehari

(one day visitor). Pergerakan kunjungan wisatawan ke Desa Pakraman Pinge ini membawa optimisme masyarakat lokal untuk semakin fokus mengembangkan pariwisata di wilayahnya. Hal ini diwujudkan dengan kegiatan launching dan

familiarization tour Desa Wisata Pinge bagi beberapa biro perjalanan wisata,

pemerintah provinsi dan kabupaten, akademisi, dan pihak lain yang terkait dengan pengembangan desa wisata pada tanggal 30 Januari 2013.

Seiring dengan tren perkembangan positif tersebut, keberadaan pariwisata di Desa Pakraman Pinge telah membangkitkan beberapa dampak, diantaranya : 1. Kunjungan wisatawan terutama yang menginap dapat memberikan

penghasilan tambahan (additional income) khususnya bagi masyarakat lokal pemilik homestay dan anggota Kelompok Kuliner Merta Dewi. Berdasarkan kesepakatan adat atau perarem, penghasilan yang diterima dari kunjungan wisatawan tersebut dikontribusikan untuk operasionalisasi Badan Pengelola Desa Wisata Pinge sebesar 10%. Komposisi yang sama juga diterima oleh Desa Pakraman Pinge sebagai pemilik sumber daya atau padruwen desa yang dikembangkan sebagai produk desa wisata. Adapun druwe desa yang dimaksud seperti tanah, pura, kuburan atau setra, sawah dan tegalan, serta institusi yang berada di wewidangan atau wilayah Desa Pakraman Pinge. 2. Selain itu, wisatawan yang berkunjung tidak jarang juga melakukan kegiatan

sosial ekonomi secara sukarela (volunteer) melalui donasi barang maupun uang, kerja sosial (ngayah), dan antusias terlibat dalam rutinitas kehidupan masyarakat lokal. Aktivitas ini tentu dapat menciptakan dan meningkatkan harga diri dan kebanggaan (pride) masyarakat lokal terhadap identitasnya. 3. Revitalisasi budaya dan lingkungan desa serta tempat tinggal masyarakat

lokal. Wisatawan yang mengunjungi Desa Wisata Pinge sangat tertarik dan mengapresiasi budaya, tata ruang desa dan arsitektur rumah tradisional Bali yang masih tetap dipertahankan selama ini oleh masyarakat lokal. Adanya

ketertarikan dan apresiasi wisatawan ini mendorong masyarakat untuk melestarikan budaya dan menata ruangnya seoptimal mungkin berbasiskan adat dan budaya lokal. Penataan ruang Desa Pakraman Pinge juga telah diatur dalam peraturan adat (awig-awig) yang menegaskan bahwa masyarakat lokal tidak diperbolehkan mengadakan perubahan fungsi ruang untuk tujuan apapun. Keberadaan awig-awig tersebut mempunyai makna penting dalam pengembangan pariwisata perdesaan karena secara langsung dapat menjamin keberlanjutan produk Desa Wisata Pinge.

4. Kepariwisataan Desa Pakraman Pinge mampu menarik bantuan dari berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta. Beberapa bantuan yang sudah terealisasi berasal dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bank Indonesia, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Badan Pengembangan Pariwisata Indonesia (BPPI), Bali Community Based Tourism Association (Bali CoBTA), Universitas Udayana, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali, dan beberapa biro dan agen perjalanan wisata.

Namun berbagai dampak positif atau manfaat pariwisata tersebut belum sepenuhnya dinikmati oleh sebagian besar masyarakat lokal. Keadaan ini tercipta karena sampai saat ini ketergantungan masyarakat lokal terhadap elit desa relatif masih kuat. Peran sentral elit desa dalam pengembangan pariwisata perdesaan berdampak pada terpolarisasinya berbagai manfaat Desa Wisata Pinge. Dengan kata lain, elit desa telah memonopoli manfaat pariwisata perdesaan di Desa Pakraman Pinge akibat dominasinya dalam pengembangan destinasi pariwisata perdesaan.

5.2. Dominasi Elit dalam Pengembangan Pariwisata Perdesaan

Desa Pekraman Pinge dapat dipahami sebagai sebuah ruang sosial yang terdiri dari beragam ranah yang eksis di dalamnya, termasuk ranah pariwisata. Konsepsi tentang ruang sosial dan ranah dalam konteks ini, berangkat dari pemikiran Bourdieu dalam Fashri, 2014, yang mendefinisikan ruang sosial sebagai keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial. Konsepsi ini memandang realitas sosial sebagai suatu topologi (ruang) yang di dalamnya terdiri dari

beragam ranah yang memiliki keterkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Ranah adalah hubungan yang terstruktur dan mengatur posisi individu maupun kelompok dalam ruang sosial. Setiap ranah menuntut individu maupun kelompok untuk memiliki modal atau sumber daya agar dapat bertahan hidup dalam relasi sosial atau bermasyarakat. Dengan kata lain, modal dapat menentukan posisi dan status individu atau kelompok dalam masyarakat. Sehingga modal dapat dikatakan sebagai suatu kekuatan yang spesifik yang beroperasi di dalam ranah. Representasi dan eksistensi individu maupun kelompok dalam relasi sosial terbangun dari adanya praktek pertukaran antar modal.

Munculnya ranah pariwisata di Desa Pakraman Pinge, ditandai dengan penetapan desa adat tersebut sebagai desa wisata pada tahun 2004 oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Akan tetapi selama 7 (tujuh) tahun semenjak ditetapkannya status tersebut, dapat dikatakan belum terdapat aktivitas pariwisata yang berarti. Baru pada tahun 2011, sejumlah wisatawan mulai berkunjung ke Desa Wisata Pinge. Fenomena kunjungan wisatawan tersebut dimaknai sebagai awal kebangkitan Desa Wisata Pinge. Beberapa warga atau krama masyarakat Desa Pakraman Pinge mulai bergerak dengan melakukan penataan ruang desa, memfungsikan beberapa rumah warga masyarakat sebagai homestay, memberdayakan kaum perempuan melalui Kelompok Kuliner Merta Dewi, dan menentukan jalur-jalur jelajah desa atau trekking. Sampai saat ini terdapat 5 (lima) rumah yang juga difungsikan sebagai homestay atau tempat tinggal sementara wisatawan selama di Desa Wisata Pinge. Jumlah keseluruhan kamar yang tersedia sebanyak 20 buah, yang masing-masing kamar diperuntukan bagi 2 (dua) wisatawan. Yang menarik adalah dari kelima homestay yang diusahakan masyarakat lokal, hanya 1 (satu) rumah saja yang selama ini menjadi tempat menginap wisatawan. Rumah tersebut dimiliki oleh keluarga besar Anak Agung Ketut Suradana (Pak Agung). Selain sebagai pemilik homestay, Pak Agung saat ini juga menjabat sebagai Bendesa (ketua) Adat Desa Pakraman Pinge, sehingga sesuai dengan kesepakatan, bendesa adat secara otomatis mempunyai posisi menentukan dalam ranah pariwisata di Desa Pakraman Pinge.

Setidaknya ada 2 (dua) penjelasan tentang mengapa hanya rumah Pak Agung yang dipilih wisatawan sebagai tempat menginap selama di Desa Wisata Pinge. Pertama, jika dibandingkan dengan keempat homestay lainnya, rumah Pak Agung memiliki tata letak bangunan dan desain yang lebih memenuhi prinsip-prinsip arsitektur Bali. Bangunan dan desain tersebut akan memberikan pengalaman eksotis yang sangat kuat dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi Desa Wisata Pinge. Kedua, dari sisi pelayanan yang diberikan. Dengan latar belakang pekerjaan Pak Agung sebelumnya sebagai salah satu manajer hotel berbintang 5 (lima), tentu saja memiliki kapasitas dalam memberikan pelayanan berkualitas terhadap wisatawan yang menginap. Kedua penjelasan tersebut mengarahkan kepada salah satu kompenen penting dalam pariwisata, yaitu kepercayaan (trust). Kepercayaan yang dibangun tidak hanya dengan wisatawan melainkan juga dengan agen perjalanan wisata yang selama ini terlibat dalam menciptakan kunjungan ke Desa Wisata Pinge.

Terlihat adanya eksklusivitas dalam aktivitas pariwisata di Desa Pakraman Pinge. Beberapa indikator yang menjustifikasi eksklusivitas pariwisata diantaranya :

1. Hanya ada satu homestay sampai saat ini yang dipercaya oleh wisatawan, biro dan agen perjalanan wisata.

2. Pemilik homestay tersebut merupakan tokoh adat yang juga mempunyai posisi strategis dalam pengembangan pariwisata perdesaan.

3. Karena sebagai tokoh adat dan pariwisata, maka dengan kapasitas tersebut menjadi sumber data dan informasi (rujukan).

Ketiga indikator tersebut mengarah kepada konsep tentang elit, yang memiliki peran sentral dalam pengembangan Desa Wisata Pinge. Hal ini bisa dipahami jika konsep tentang elit yang mendominasi dalam ranah pariwisata di Desa Pakraman Pinge digunakan sebagai basis analisis. Yang dimaksud elit dalam konteks ini adalah individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk menjalin relasi dengan agen eksternal yang terkait dengan pariwisata, dan kemudian mendapatkan manfaat dari hubungan tersebut.

Kevakuman aktivitas pariwisata di Desa Pakraman Pinge selama 7 (tujuh) tahun relatif berkembang ketika individu atau kelompok sesuai batasan mengenai elit sebelumnya, mulai terlibat dalam aktivitas pariwisata. Mereka yang memiliki kapasitas tersebut pada umumnya adalah para pensiunan, baik di birokrasi pemerintah ataupun pegawai swasta. Sesuai dengan latar belakang profesinya tersebut, para pensiunan memiliki banyak pengalaman dan kemampuan dalam berinteraksi dengan berbagai kalangan dan juga kepentingan.

Sebagian besar pola mata pencaharian masyarakat di Desa Pakraman Pinge adalah sebagai petani. Akan tetapi, profesi ini lebih banyak digeluti oleh generasi tua. Sedangkan generasi mudanya dalam beberapa dekade tahun terakhir mulai meninggalkan pekerjaan berbasis agraris tersebut. Kebanyakan masyarakat lokal berusia produktif mencari peruntungan di wilayah perkotaan, mengisi kesempatan pekerjaan di sektor formal atau informal. Ketika para kaum urban Desa Pakraman Pinge ini telah memasuki usia pensiun, sesuai dengan adat dan kebiasaan di Bali, umumnya akan pulang kembali ke desa asalnya. Para pensiunan dengan segala pengalaman yang diperoleh selama merantau, akan berpeluang menduduki posisi sebagai elit dalam berbagai ranah di Desa Pakraman Pinge, termasuk juga dalam ranah pariwisata.

Kapasitas inilah yang digunakan untuk mengambil peran dalam ranah pariwisata di Desa Pakraman Pinge. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadinya kevakuman aktivitas desa wisata semenjak ditetapkannya sampai tahun 2011 disebabkan oleh belum adanya kemampuan masyarakat lokal non elit dalam menyelenggarakan pariwisata. Ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa ketika para elit mulai berinisiatif membangun produk pariwisata, yaitu homestay, kuliner khas, dan jalur jelajah desa, wisatawan mulai berkunjung secara reguler ke Desa Wisata Pinge. Di sisi lain, para elit juga terlibat dalam pembentukan kelembagaan pariwisata di Desa Pakraman Pinge, baik kelompok sadar wisata (pokdarwis) maupun badan pengelola desa wisata. Tampak dari komposisi kepengurusannya, para elit ini menduduki berbagai posisi strategis, yaitu dalam pengambilan keputusan. Ketika individu atau kelompok berposisi dalam pengambilan keputusan, maka kesempatan untuk memperoleh manfaat akan semakin besar.

Perjalanan para elit hingga mencapai posisi strategis dalam ranah pariwisata di Desa Pakraman Pinge ditempuh dengan memaksimalkan habitus yang dimiliki dan mengakumuluasi beragam jenis modal yang tersedia dalam ranah, sehingga memproduksi praktek sosial spesifik yang mendukung posisi mereka sebagai elit. Praktek sosial yang terjadi dalam pariwisata di Desa Pakraman Pinge berupa memanfaatkan rumah sebagai homestay, pembentukan lembaga pengelola pariwisata, menarik bantuan dan bekerjasama dengan pihak eksternal untuk pengembangan pariwisata, serta berdiskusi formal maupun informal bertema pariwisata. Dengan memiliki habitus yang relatif kaya dan kepemilikan modal yang relatif lengkap, menjadikan posisi para elit berada dalam poros strategis dalam ranah pariwisata di Desa Pakraman Pinge. Dengan demikian individu atau kelompok lain (non elit) cenderung untuk mendekat kepada salah satu elit untuk dapat melengkapi modal, sehingga dapat berpartisipasi dalam aktivitas pariwisata.

Dengan mengelaborasi batasan tentang elit pariwisata di Desa Pakraman Pinge dan temuan empiris lainnya, maka dapat dikemukakan bahwa terdapat 2 (dua) tipologi elit dalam ranah pariwisata di Desa Pakraman Pinge. Kedua tipologi elit tersebut adalah elit inklusif dan elit eksklusif. Karakteristik masing-masing elit dapat diamati dalam tabel 5.1. berikut :

Tabel 5.1. Tipologi Elit Pariwisata di Desa Pakraman Pinge

Elit Inklusif Elit Eksklusif

Partisipatif Dominatif

Visioner Pragmatis

Pariwisata skala kecil Pariwisata skala besar Legitimatif Non-legitimatif Sumber : Analisis, 2014

5.2.1. Elit inklusif

Elit jenis ini memiliki sifat dan karakter yang khas, yang bisa diamati dari praktek yang dilakukannya ketika melakukan aktivitas dalam ranah pariwisata di Desa Pakraman Pinge. Dengan habitus khas, ditopang oleh kelengkapan modal

yang dimilikinya, menjadi magnet tersendiri bagi individu atau kelompok lainnya untuk bergabung mengikuti elit ini. Tentu saja, relasi yang terjadi cenderung bersifat dominatif. Hal tersebut dapat dipahami ketika elit memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan aktivitas pariwisata di Desa Pakraman Pinge. Akan tetapi ada perbedaan gaya elit ini dalam menjalin relasi dengan kelompok non elitis. Pada elit dengan tipe inklusif memiliki strategi khas dalam menjaga posisi sosialnya. Strategi tersebut dapat diamati dengan melihat praktek relasi yang dikreasi dengan kalangan non elit. Hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan adanya ciri-ciri tertentu yang bisa dikaitkan dengan jenis elit inklusif ini :

1. Partisipatif

Elit ini memiliki kemampuan mengorganisir khalayak untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pariwisata. Tentu saja, batasan partisipatif dalam konteks ini bukanlah keterlibatan secara penuh, dikarenakan kalangan non elit belum memiliki kapasitas yang setara dengan para elit, dalam artian memiliki wacana dan kemampuan menjalin relasi dengan agen eksternal secara memadai. Elit jenis ini selain memiliki keinginan untuk melibatkan masyarakat lokal, juga memiliki kemampuan untuk memberi keteladanan sikap dan perilaku. Dapat dikatakan relasi yang terjadi khas agraris, yaitu patron-client. Elit (patron) memposisikan diri sebagai tempat bertanya dan memberikan arahan kepada para non elit (client). Dalam konteks pariwisata di Desa Pakraman Pinge, elit inklusif mengajak masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengembangan desa wisata dan juga sebagai pengurus dalam Badan Pengelola Desa Wisata Pinge. Di titik inilah ciri partisipatif dapat disematkan.

2. Visioner

Elit inklusif memiliki visi tentang pariwisata yang dikreasi di Desa Pakraman Pinge dengan skala kecil. Dalam artian target pasarnya adalah wisatawan berkualitas dan fasilitas yang dibangun tidak bertentangan dengan adat dan budaya lokal, serta membangun interaksi yang intensif antara wisatawan dengan masyarakat lokal.

3. Legitimatif

Elit inklusif memiliki basis legitimasi yang relatif kuat di ruang sosial Desa Pakraman Pinge. Hal ini ditunjukkan dalam proses pemilihan bendesa adat. Walaupun elit ini tidak mencalonkan diri dalam pemilihan, dan hanya memposisikan diri sebagai panitia pemilihan, pada akhirnya justru masyarakat menghendaki elit ini untuk menjadi Bendesa Adat Desa Pakraman Pinge. Fenomena ini mengindikasikan adanya dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap elit inklusif.

5.2.2. Elit eksklusif

Elit jenis ini memiliki habitus yang khas berdasarkan rekam jejak yang dilalui untuk sampai pada posisinya saat ini. Elit eksklusif berlatar belakang sebagai mantan birokrasi di pemerintahan, dan pernah menjabat di lingkaran strategis pemerintah daerah, baik level kabupaten maupun provinsi. Birokratisme menjadi salah satu karakter khas yang dapat diterakan, membawa kepada ciri-ciri dari elit jenis ini, yaitu :

1. Dominatif

Birokratisme menjadi paham yang melekat pada elit ini, sehingga memiliki sifat untuk mendominasi dalam konteks penyelenggaraan pariwisata di Desa Pakraman Pinge. Hal ini ditunjukkan dengan memonopoli jaringan relasi yang dimilikinya dengan pihak luar, terutama dalam konteks pencarian bantuan atau hibah dari pemerintah maupun swasta untuk membangun produk Desa Wisata Pinge. Masyarakat lokal relatif tidak mengetahui proses bantuan tersebut dan hanya menyaksikan ketika pembangunan tersebut berlangsung.

2. Pragmatis

Ketidaktransparanan dalam proses pengambilan keputusan, dan cenderung bertindak sendiri, menjadikan elit jenis ini bercirikan pragmatis. Selama jaringan sosial dimilikinya mampu mendatangkan keuntungan untuk mempertahankan posisi dominatifnya, maka jaringan tersebut akan dipertahankan. Ketidakpedulian terhadap pelibatan masyarakat lokal dalam

pariwisata di Desa Pakraman Pinge, menjadikan elit ekslusif terjebak dalam tuduhan pragmatis. Selain itu, visi elit jenis ini tentang pariwisata cenderung berskala besar, artinya produk pariwisata yang dikembangkan disesuaikan dengan keinginan pasar atau wisatawan.

3. Non-legitimatif

Dengan karakter seperti yang telah disebutkan di atas, elit jenis ini memiliki basis legitimasi relatif lemah. Hal ini juga ditunjukkan dalam konteks pemilihan bendesa adat. Ketika elit ini ikut mencalonkan diri sebagai bendesa adat, akhirnya mengalami kekalahan dan seperti telah disebutkan sebelumnya, yang terpilih justru individu (elit inklusif) yang tidak mencalonkan diri.

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 6.1. Ringkasan Hasil Penelitian Tahun Pertama

Penelitian tahun pertama bertujuan untuk mengetahui kontribusi pengembangan destinasi pariwisata perdesaan terhadap masyarakat lokal. Guna mencapai tujuan tersebut terdapat sasaran atau target penelitian yang harus tercapai, yaitu dampak pariwisata perdesaan dan jenis partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata perdesaan.

Penelitian ini telah menghasilkan beberapa temuan penting yaitu tentang dampak destinasi pariwisata perdesaan terhadap masyarakat lokal dan peran sentral elit desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Pakraman Pinge. Dampak yang ditimbulkan dari pengembangan Desa Wisata Pinge memang cukup beragam yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Namun berbagai dampak tersebut sampai saat belum sepenuhnya dinikmati oleh sebagian besar masyarakat lokal akibat jenis partisipasi masyarakat selama ini masih manipulatif dan pasif. Minimnya partisipasi masyarakat lokal tersebut disebabkan oleh adanya dominasi elit dalam pengembangan Desa Wisata Pinge. Dominasi elit ini muncul karena kevakuman aktivitas pariwisata selama 7 (tujuh) tahun akibat dari belum berdayanya masyarakat lokal mengembangkan Desa Wisata Pinge yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tahun 2004. Kemudian setelah beberapa elit desa yang merupakan pensiunan pegawai pemerintah dan swasta mengisi kekosongan tersebut dengan berinisiatif mengembangkan produk desa wisata, aktivitas pariwisata di Desa Pakraman Pinge kembali bangkit dan menciptakan berbagai dampak pengembangan destinasi pariwisata perdesaan.

Munculnya sejumlah elit yang mempunyai peran sentral dalam pengembangan ranah Desa Wisata Pinge dapat dipahami karena para elit tersebut mempunyai habitus yang relatif kaya dan memiliki modal yang relatif lengkap dibandingkan dengan masyarakat lain non elitis. Kelebihan derajat kepemilikan habitus dan modal elit ini akibat dari pengalaman dan kemampuan dalam berinteraksi dengan berbagai kalangan dan kepentingan, yang didapatkan tidak hanya di ruang Desa Pakraman Pinge, namun juga di ruang-ruang sosial lain

dengan beragam juga ranah di dalamnya. Peran sentral elit dalam pengembangan Desa Wisata Pinge menyebabkan manfaat yang ditimbulkan akhirnya mengarah kepada kutub-kutub kekuatan para elit tersebut.

Menarik untuk dibahas kemudian berdasarkan temuan penelitian tahun pertama ini adalah terdapatnya 2 (dua) tipologi elit dalam ranah pariwisata di Desa Pakraman Pinge. Kedua jenis elit tersebut adalah elit inklusif dan elit eksklusif yang mempunyai karakteristik yang berbeda dan tentu memberikan dampak yang tidak sama dalam konteks pengembangan Desa Wisata Pinge. Dualisme elit dalam kepariwisataan Desa Pakraman Pinge dapat menciptakan renggangnya kohesivitas sosial dan menyimpan potensi konflik. Apalagi kelembagaan yang ada saat ini belum mampu mewadahi kepentingan yang berbeda ini, sehingga tidak ada kanalisasi secara sistematis untuk menampung perbedaan pendapat secara produktif. Yang terpenting kemudian dalam penelitian berikutnya yaitu pada tahun kedua adalah merumuskan model yang mampu mensinergikan kedua kekuatan elit tersebut. Dualitas elit yang dibangun harus mempertimbangkan aspek partisipasi masyarakat baik dalam pengambilan keputusan atau perencanaan pariwisata maupun pendistribusian manfaat pariwisata secara optimal kepada masyarakat lokal. Pertimbangan ini menjadi urgen untuk dibahas karena selama ini akibat pertarungan kedua tipologi elit tersebut menjadikan minimnya partisipasi masyarakat non elit yang merupakan mayoritas di Desa Pakraman Pinge dalam pengembangan destinasi pariwisata perdesaan.

6.2. Tujuan Penelitian Tahun Berikutnya

Kelanjutan penelitian ini mempunyai tujuan untuk membangun model integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan pariwisata perdesaan yaitu Desa Wisata Pinge. Untuk mencapai tujuan tersebut, selain menganalisis temuan penelitian tahun pertama, akan dilakukan juga identifikasi sebaran modal yang dimiliki masyarakat lokal. Diharapkan dengan teridentifikasinya modal-modal masyarakat lokal dapat mengarahkan pada strategi pertukaran modal yang tepat dalam ranah pariwisata di Desa Pakraman Pinge, sehingga masyarakat lokal dapat

berpartisipasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pembagian manfaat pariwisata.

Tercapainya tujuan penelitian lanjutan ini akan dapat memberikan manfaat akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya model pengembangan pariwisata perdesaan berbasis masyarakat. Sedangkan manfaat praktisnya berupa arahan bagi masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata, sehingga keberadaan pariwisata mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

6.3. Bagan Alir Penelitian Tahun Berikutnya

Persiapan : - Tinjauan pustaka - Studi pendahuluan - Proposal penelitian Penelitian tahun I Sebaran modal masyarakat lokal Model integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata perdesaan - Temu tim - Seminar proposal - Pengumpulan proposal Penelitian tahun II - Observasi - Wawancara kepada masyarakat, pakar atau praktisi - FGD - Tinjauan Pustaka - Temu tim - Laporan penelitian - Publikasi jurnal terakreditasi yaitu Jurnal Kawistara Analisis dan sintesis

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 7.1. Kesimpulan

Meskipun Desa Pakraman Pinge telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai desa wisata semenjak tahun 2004, akan tetapi pengembangan pariwisatanya baru mendapatkan perhatian mulai tahun 2011. Adanya kevakuman selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun disebabkan oleh ketidaksiapan masyarakat lokal untuk menindaklanjuti penetapan tersebut dan ketergantungan masyarakat lokal terhadap program pemerintah. Kondisi ini mulai mengalami perubahan ketika terdapat inisiatif warga masyarakat lokal yang sebelumnya memiliki latar belakang pekerjaan birokrasi dan pariwisata untuk membangun produk desa wisata. Komponen produk desa wisata yang diinisiasi diantaranya homestay, fasilitas makanan dan minuman, penataan jalur jelajah desa, pembentukan kelembagaan pengelola desa wisata, dan yang terakhir pada tahun 2013 adalah launching dan familiarization tour Desa Wisata Pinge. Dengan demikian kepariwisataan di Desa Pakraman Pinge tergolong masih baru berkembang dan dapat dikatakan berada dalam tahap embriotik. Dalam tahapan ini dampak yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif masih dapat diterima masyarakat lokal karena adanya eforia terhadap pengembangan pariwisata.

Faktanya manfaat yang muncul dari keberadaan desa wisata cukup beragam. Mulai dari adanya penghasilan alternatif, kebanggaan terhadap identitas lokal, revitalisasi budaya dan lingkungan, kesempatan berorganisasi, serta jaringan kerjasama dengan berbagai kalangan dan kepentingan. Namun berbagai manfaat tersebut belum sepenuhnya dinikmati oleh sebagian besar masyarakat lokal. Kembali lagi disebutkan bahwa gelombang eforia telah mendorong toleransi terhadap minimnya manfaat yang diterima masyarakat lokal tersebut. Selama ini berbagai manfaat yang dibangkitkan dari desa wisata terkonsentrasi kepada warga masyarakat yang berinisiatif mengembangkan produk pariwisata. Dengan pengalaman dan modal yang relatif kaya dan lengkap telah menjadikan inisiator tersebut sebagai elit dalam ranah pariwisata di Desa Pakraman Pinge. Konsep elit yang dimaksud dalam konteks ini adalah individu atu kelompok yang

memiliki kapasitas dan mampu menjalin relasi dengan agen eksternal yang terkait dengan pengembangan pariwisata, dan kemudian mendapatkan segala manfaat dari pengembangan tersebut.

Berdasarkan batasan tentang elit tersebut, di Desa Pakraman Pinge teridentifikasi 2 (dua) tipologi elit, yaitu elit inklusif dan elit eksklusif. Elit inklusif memiliki karakteristik partisipatif, visioner, berorientasi pada pengembangan pariwisata skala kecil, dan legitimatif. Sedangkan elit eksklusif bercirikan dominatif, pragmatis, orientasi pengembangan pariwisata skala besar, dan non-legitimatif. Perbedaan karakteristik elit ini tentunya akan memberikan dampak yang berbeda pula dalam pengembangan Desa Wisata Pinge. Adanya dualisme elit dalam kepariwisataan Desa Pakraman Pinge dapat menciptakan renggangnya kohesivitas sosial dan menyimpan potensi konflik. Apalagi kelembagaan yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi kepentingan yang berbeda ini, sehingga tidak ada kanalisasi secara sistematis untuk menampung perbedaan pendapat secara produktif. Dengan situasi ini, berbagai manfaat yang ditimbulkan dari pariwisata di Desa Pakraman Pinge akan semakin menjauh dari jangkauan masyarakat lokal.

7.2. Saran

Guna lebih mengoptimalkan manfaat keberadaan Desa Wisata Pinge bagi masyarakat lokal, beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan yaitu :

1. Memetakan berbagai modal atau sumber daya pariwisata yang dimiliki masyarakat lokal dan mempersiapkan strategi pertukaran modal yang tepat, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.

2. Memadukan kedua kekuatan elit. Dualitas elit yang dibangun harus mempertimbangkan aspek partisipasi masyarakat baik dalam pengambilan keputusan atau perencanaan pariwisata maupun pendistribusian manfaat pariwisata secara optimal kepada masyarakat lokal.

3. Meningkatkan kapasitas lembaga pariwisata yang terbentuk saat ini, yaitu kelompok sadar wisata dan badan pengelola desa wisata, sehingga mampu mewadahi kepentingan-kepentingan yang berbeda.

4. Membangun model integrasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Pakraman Pinge.