BAB V

STRATEGI NAFKAH RUMAHTANGGA PETANI KENTANG

5.1 Karakteristik Petani dan Strategi Nafkah 5.1.1 Usia/Umur

Pada umumnya petani yang berumur muda dan sehat mempunyai fisik yang lebih baik dari pada petani yang lebih tua, petani muda juga lebih cepat menerima hal-hal yang dianjurkan. Hal ini disebabkan petani muda lebih berani menanggung resiko. Petani muda biasanya masih kurang memiliki pengalaman. Untuk mengimbangi kekurangan ini ia lebih dinamis, sehingga cepat mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga bagi perkembangan hidupnya di masa yang akan datang (Adhawati, 1997 dalam Purwanti, 2007).

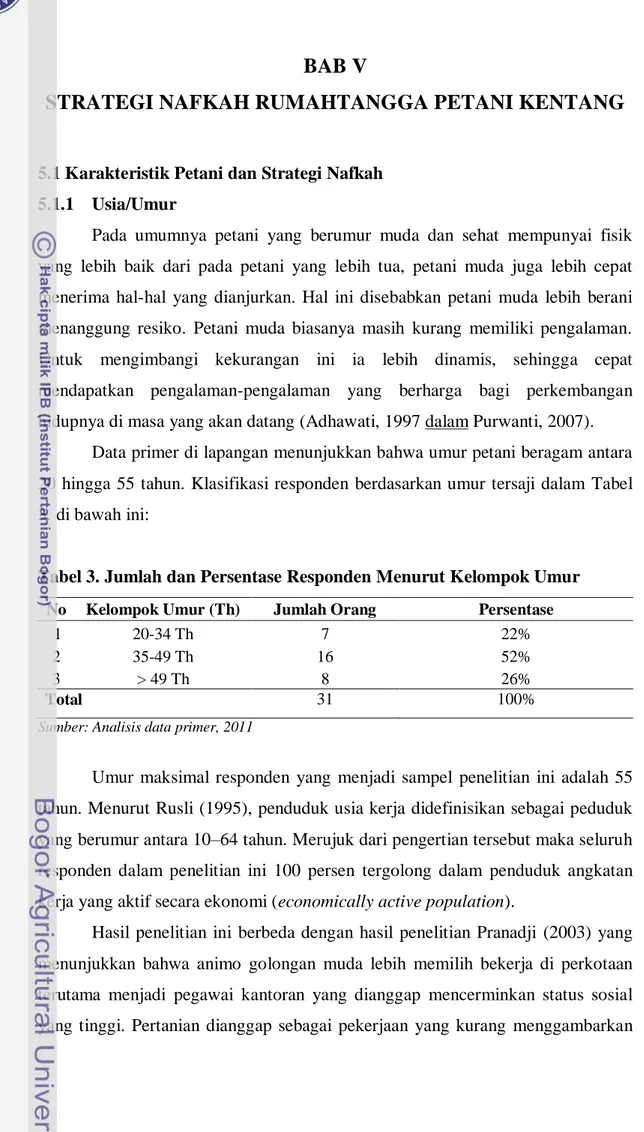

Data primer di lapangan menunjukkan bahwa umur petani beragam antara 20 hingga 55 tahun. Klasifikasi responden berdasarkan umur tersaji dalam Tabel 3. di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Kelompok Umur

No Kelompok Umur (Th) Jumlah Orang Persentase

1 20-34 Th 7 22%

2 35-49 Th 16 52%

3 > 49 Th 8 26%

Total 31 100%

Sumber: Analisis data primer, 2011

Umur maksimal responden yang menjadi sampel penelitian ini adalah 55 tahun. Menurut Rusli (1995), penduduk usia kerja didefinisikan sebagai peduduk yang berumur antara 10–64 tahun. Merujuk dari pengertian tersebut maka seluruh responden dalam penelitian ini 100 persen tergolong dalam penduduk angkatan kerja yang aktif secara ekonomi (economically active population).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Pranadji (2003) yang menunjukkan bahwa animo golongan muda lebih memilih bekerja di perkotaan terutama menjadi pegawai kantoran yang dianggap mencerminkan status sosial yang tinggi. Pertanian dianggap sebagai pekerjaan yang kurang menggambarkan

status sosial terhormat. Keinginan orang tua pun mendukung anaknya untuk tidak bekerja di sektor pertanian. Fakta di Desa Karangtengah menunjukkan hal yang sebaliknya yaitu golongan muda justru menjadi penerus profesi orang tuanya sebagai petani kentang. Lahan-lahan yang mereka garap adalah lahan warisan dari orang tuanya. Golongan muda yang sudah berpendidikan tinggi juga ada yang memutuskan untuk kembali ke desa dan menjadi petani. Sebagai contoh Bapak SLM (28 tahun) salah satu petani kentang yang berpendidikan S1.

“Setelah lulus saya memutuskan untuk pulang dan melanjutkan pertanian orang tua. Orang tua sudah „sepuh‟5

dan menurut saya usaha ini sudah menjanjikan. Daripada saya jadi sarjana yang pengangguran juga di luar, nambah beban negara. Mending saya jadi petani kentang.”

Penuturan Bapak SLM (28 tahun) di atas menunjukkan bahwa apresiasi golongan muda terhadap pertanian masih besar. Hal ini disebabkan dari kecil mereka tumbuh dan secara tidak langsung mempelajari proses bertani kentang dari orang tua mereka yang kemudian menumbuhkan peminatan. Selain itu menjadi petani kentang dianggap menjanjikan, apalagi untuk petani yang memiliki lahan luas sehingga tidak perlu mencari nafkah dari sektor non pertanian.

5.1.2 Tingkat Pendidikan

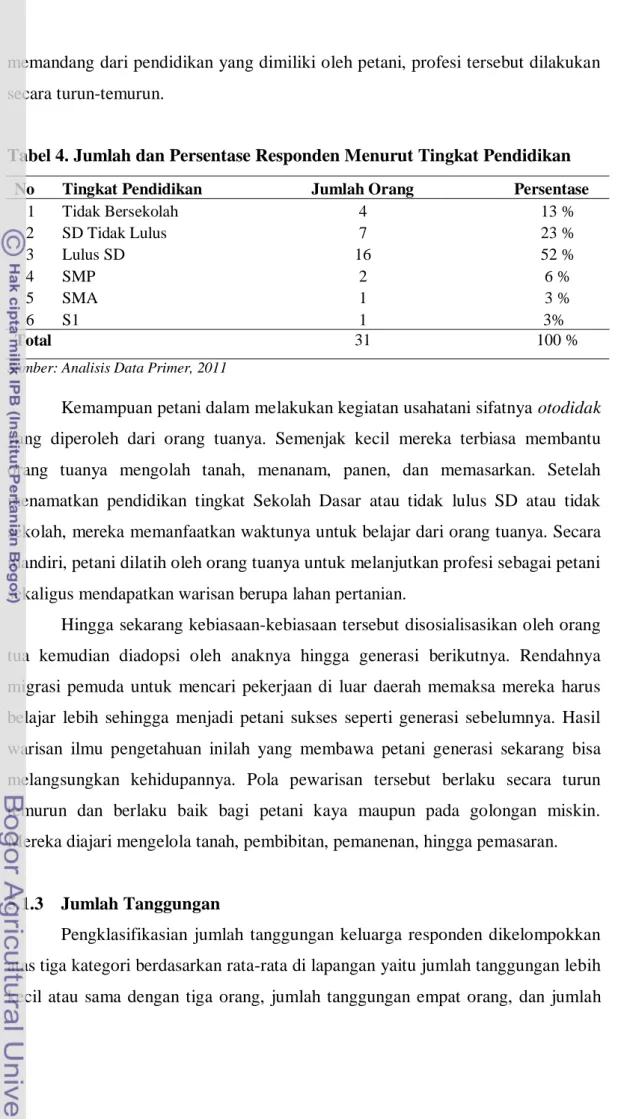

Tingkat pendidikan responden yang dimaksud dalam penelitian ini diukur berdasarkan tingkat pendidikan formal yang pernah diikuti. Kategori tingkat pendidikan responden di Desa Karangtengah terbagi menjadi enam kelompok yaitu: tidak bersekolah, SD tapi tidak lulus, lulus SD, SMP, SMA, dan penduduk yang berpendidikan S1. Data lengkap tentang tingkat pendidikan petani responden disajikan dalam Tabel 4.

Mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani adalah mereka yang hanya mengenyam pendidikan rata-rata hingga sekolah dasar. Jika dihitung maka 88 persen petani responden memiliki pendidikan rendah. Hanya 12 persen yang mengenyam pendidikan menengah ke atas. Namun, profesi sebagai petani tidak

5

memandang dari pendidikan yang dimiliki oleh petani, profesi tersebut dilakukan secara turun-temurun.

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Orang Persentase

1 Tidak Bersekolah 4 13 % 2 SD Tidak Lulus 7 23 % 3 Lulus SD 16 52 % 4 SMP 2 6 % 5 SMA 1 3 % 6 S1 1 3% Total 31 100 %

Sumber: Analisis Data Primer, 2011

Kemampuan petani dalam melakukan kegiatan usahatani sifatnya otodidak yang diperoleh dari orang tuanya. Semenjak kecil mereka terbiasa membantu orang tuanya mengolah tanah, menanam, panen, dan memasarkan. Setelah menamatkan pendidikan tingkat Sekolah Dasar atau tidak lulus SD atau tidak sekolah, mereka memanfaatkan waktunya untuk belajar dari orang tuanya. Secara mandiri, petani dilatih oleh orang tuanya untuk melanjutkan profesi sebagai petani sekaligus mendapatkan warisan berupa lahan pertanian.

Hingga sekarang kebiasaan-kebiasaan tersebut disosialisasikan oleh orang tua kemudian diadopsi oleh anaknya hingga generasi berikutnya. Rendahnya migrasi pemuda untuk mencari pekerjaan di luar daerah memaksa mereka harus belajar lebih sehingga menjadi petani sukses seperti generasi sebelumnya. Hasil warisan ilmu pengetahuan inilah yang membawa petani generasi sekarang bisa melangsungkan kehidupannya. Pola pewarisan tersebut berlaku secara turun temurun dan berlaku baik bagi petani kaya maupun pada golongan miskin. Mereka diajari mengelola tanah, pembibitan, pemanenan, hingga pemasaran.

5.1.3 Jumlah Tanggungan

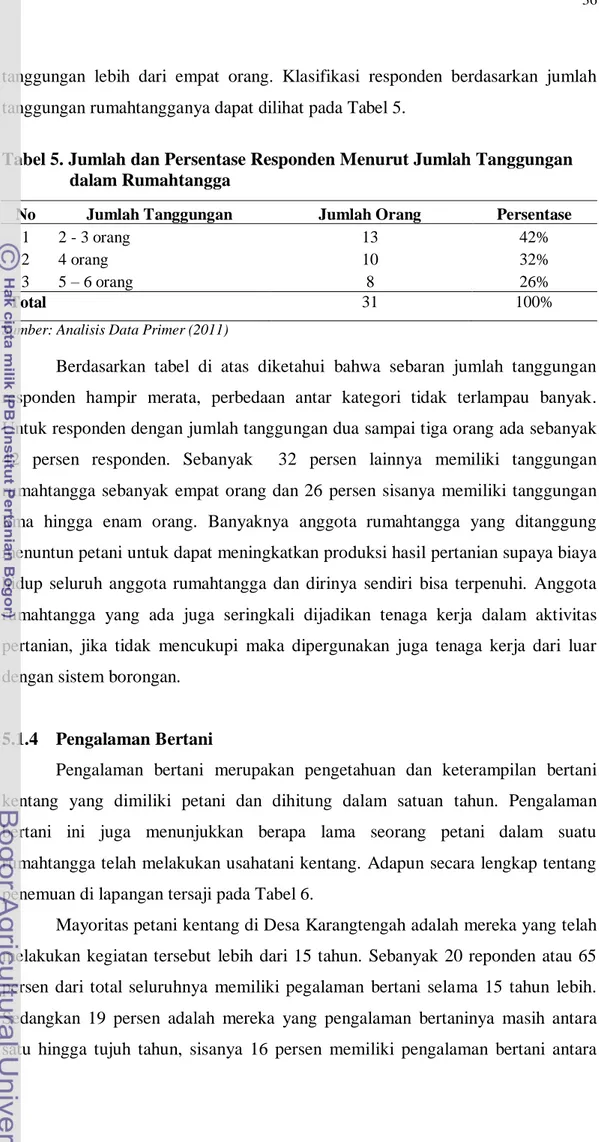

Pengklasifikasian jumlah tanggungan keluarga responden dikelompokkan atas tiga kategori berdasarkan rata-rata di lapangan yaitu jumlah tanggungan lebih kecil atau sama dengan tiga orang, jumlah tanggungan empat orang, dan jumlah

tanggungan lebih dari empat orang. Klasifikasi responden berdasarkan jumlah tanggungan rumahtangganya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Jumlah Tanggungan dalam Rumahtangga

No Jumlah Tanggungan Jumlah Orang Persentase

1 2 - 3 orang 13 42%

2 4 orang 10 32%

3 5 – 6 orang 8 26%

Total 31 100%

Sumber: Analisis Data Primer (2011)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebaran jumlah tanggungan responden hampir merata, perbedaan antar kategori tidak terlampau banyak. Untuk responden dengan jumlah tanggungan dua sampai tiga orang ada sebanyak 42 persen responden. Sebanyak 32 persen lainnya memiliki tanggungan rumahtangga sebanyak empat orang dan 26 persen sisanya memiliki tanggungan lima hingga enam orang. Banyaknya anggota rumahtangga yang ditanggung menuntun petani untuk dapat meningkatkan produksi hasil pertanian supaya biaya hidup seluruh anggota rumahtangga dan dirinya sendiri bisa terpenuhi. Anggota rumahtangga yang ada juga seringkali dijadikan tenaga kerja dalam aktivitas pertanian, jika tidak mencukupi maka dipergunakan juga tenaga kerja dari luar dengan sistem borongan.

5.1.4 Pengalaman Bertani

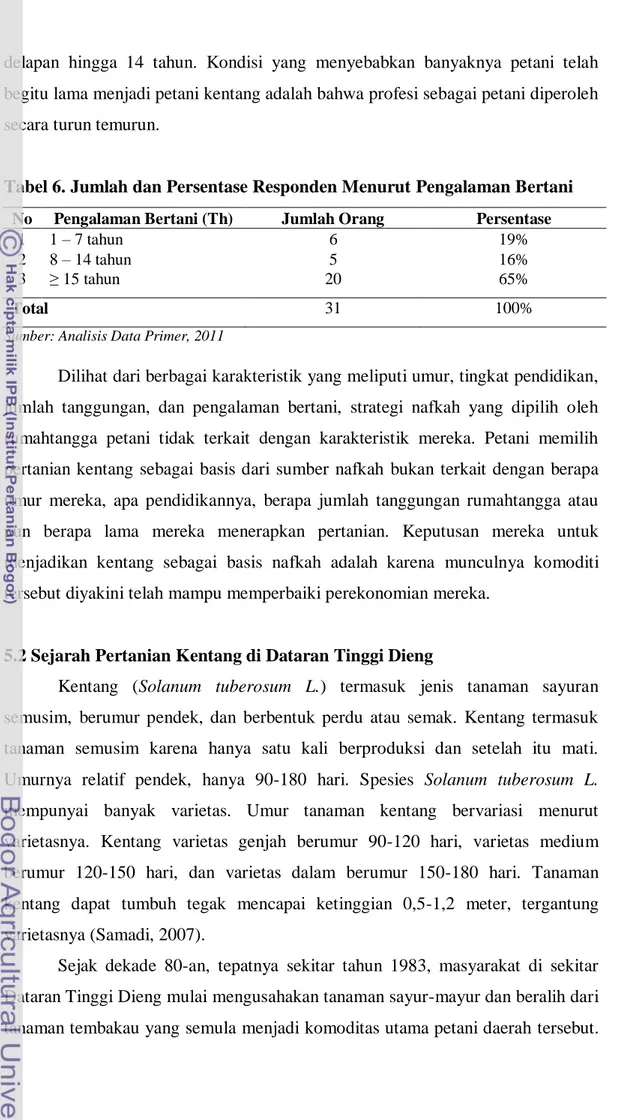

Pengalaman bertani merupakan pengetahuan dan keterampilan bertani kentang yang dimiliki petani dan dihitung dalam satuan tahun. Pengalaman bertani ini juga menunjukkan berapa lama seorang petani dalam suatu rumahtangga telah melakukan usahatani kentang. Adapun secara lengkap tentang penemuan di lapangan tersaji pada Tabel 6.

Mayoritas petani kentang di Desa Karangtengah adalah mereka yang telah melakukan kegiatan tersebut lebih dari 15 tahun. Sebanyak 20 reponden atau 65 persen dari total seluruhnya memiliki pegalaman bertani selama 15 tahun lebih. Sedangkan 19 persen adalah mereka yang pengalaman bertaninya masih antara satu hingga tujuh tahun, sisanya 16 persen memiliki pengalaman bertani antara

delapan hingga 14 tahun. Kondisi yang menyebabkan banyaknya petani telah begitu lama menjadi petani kentang adalah bahwa profesi sebagai petani diperoleh secara turun temurun.

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Pengalaman Bertani

No Pengalaman Bertani (Th) Jumlah Orang Persentase

1 1 – 7 tahun 6 19%

2 8 – 14 tahun 5 16%

3 ≥ 15 tahun 20 65%

Total 31 100%

Sumber: Analisis Data Primer, 2011

Dilihat dari berbagai karakteristik yang meliputi umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan pengalaman bertani, strategi nafkah yang dipilih oleh rumahtangga petani tidak terkait dengan karakteristik mereka. Petani memilih pertanian kentang sebagai basis dari sumber nafkah bukan terkait dengan berapa umur mereka, apa pendidikannya, berapa jumlah tanggungan rumahtangga atau pun berapa lama mereka menerapkan pertanian. Keputusan mereka untuk menjadikan kentang sebagai basis nafkah adalah karena munculnya komoditi tersebut diyakini telah mampu memperbaiki perekonomian mereka.

5.2 Sejarah Pertanian Kentang di Dataran Tinggi Dieng

Kentang (Solanum tuberosum L.) termasuk jenis tanaman sayuran semusim, berumur pendek, dan berbentuk perdu atau semak. Kentang termasuk tanaman semusim karena hanya satu kali berproduksi dan setelah itu mati. Umurnya relatif pendek, hanya 90-180 hari. Spesies Solanum tuberosum L. mempunyai banyak varietas. Umur tanaman kentang bervariasi menurut varietasnya. Kentang varietas genjah berumur 90-120 hari, varietas medium berumur 120-150 hari, dan varietas dalam berumur 150-180 hari. Tanaman kentang dapat tumbuh tegak mencapai ketinggian 0,5-1,2 meter, tergantung varietasnya (Samadi, 2007).

Sejak dekade 80-an, tepatnya sekitar tahun 1983, masyarakat di sekitar Dataran Tinggi Dieng mulai mengusahakan tanaman sayur-mayur dan beralih dari tanaman tembakau yang semula menjadi komoditas utama petani daerah tersebut.

Sekitar tahun 1985 kentang diperkenalkan oleh petani dari daerah Pangalengan, Bandung, yang membawa bibit untuk ditanam di wilayah Dataran Tinggi Dieng. Masuknya komoditi kentang di Dataran Tinggi Dieng menyebabkan perubahan arah pertanian masyarakat yang sebelumnya menanam palawija dan tembakau. Sebagai tanaman yang memiliki umur lebih pendek, komoditi ini dirasakan lebih menguntungkan oleh masyarakat setempat. Kentang masuk ke Desa Karangtengah bersamaan dengan demam kentang yang merambah seluruh kawasan Dataran Tinggi Dieng. Menurut keterangan yang diberikan penduduk, tokoh yang menjadi pionir saat itu adalah Kepala Desa yang memiliki lahan pertanian luas. Transfer pengetahuan mengenai budidaya tanaman kentang ini diperoleh dari para petani Pengalengan.

Pada tahun 1987, di Desa Karangtengah mulai masuk bibit baru selain bibit dari Pangalengan, yaitu bibit yang berasal dari Jerman. Memasuki tahun 1990, muncul lagi bibit kultur jaringan yang berasal dari Tlidung sebuah wilayah di Kabupaten Temanggung. Sejak saat itu masyarakat mulai membuat kultur jaringan sendiri. Sama halnya dengan di dataran tinggi Dieng secara umum, masuknya komoditi kentang di lokasi penelitian juga memiliki sejarah yang sama. Dalam perkembangannya, masyarakat di desa Karangtengah mulai kreatif dengan menciptakan varietas kentang sendiri. Misalnya kentang jenis MZ yang diciptakan oleh penduduk setempat.

Kentang jenis MZ, diciptakan oleh penduduk asli yang bernama Muhzoto. Awalnya kentang jenis MZ ini hanya ditanam oleh keluarga Bpk. Muhzoto, kemudian kelamaan diadopsi oleh penduduk setempat. Sebenarnya dari pihak Bpk. Muhzoto tidak pernah memberikan nama varietas kentang yang ditemukannya. Namun, saat ada penduduk lain membeli bibit kentang tersebut, mereka melihat tulisan „MZ‟ tertera di keranjang tempat bibit tersebut. Oleh karena itu variaetas hasil kultur jaringan ini kemudian populer dengan varietas MZ. Varietas ini tergolong yang paling banyak diminati untuk ditanam oleh petani dengan beberapa alasan yaitu: 1) umbi yang dihasilkan lebih besar; 2) tanaman lebih tahan terhadap hama; 3) batang tanaman lebih kuat sehingga tidak mudah goyah; dan 4) dihargai lebih mahal sebab umbinya yang besar.

Jenis kentang lain yang banyak ditanam oleh masyarakat adalah jenis Vega. Jenis ini baru ditemukan sekitar tahun 2010 oleh warga setempat. Nama Vega diambil dari nama anaknya yang masih berumur 10 tahun. Kentang yang disilangkan adalah kentang yang secara tidak sengaja ditemukan di pembuangan sampah. Namun karena bentuknya yang besar, ada warga yang mencoba untuk menyilangkannya, dan jadilah bibit kentang Vega. Dibanding dengan varietas MZ, jenis ini memiliki umbi yang lebih kecil namun hasilnya lebih banyak.

Sebelum penduduk berusahatani kentang, tanaman utama yang menjadi sumber penghasilan adalah tembakau dan jagung. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh petani, proses pengolahan lahan, penanaman, hingga pemanenan tembakau memiliki rentang waktu yang terlalu lama. Dalam satu tahun mereka hanya mampu panen satu kali, belum lagi ditambah dengan waktu pengolahan, selain itu tenaga yang dikeluarkan juga lebih berat. Hal ini diungkapkan oleh Bapak BDR (51 tahun):

“Ngrumat mbako iki kaya ngrumat bayi, nek ora sabar-sabar ya ora mangan hasile. Janjane kentang ya pada bae, nanging hasile lewih bisa makmuraken, tenagane ya ora remek banget. Biyen pas jamane nandur mbako, mangan iki egun susah, ngenteni jatah gedang mentah sekang pemerintah. Jaman-jamane wong pada dodolan seng umah kanggo mangan.”

(Merawat tembakau itu seperti merawat bayi, kalau tidak sabar tidak akan mendapatkan hasilnya. Sebenarnya kentang juga sama, tetapi hasilnya lebih memakmurkan petani, tenaga yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak. Dulu pada era tanam tembakau, makan masih susah, harus nunggu jatah „pisang mentah‟ dulu dari pemerintah. Zaman dimana orang banyak yang menjual seng (atap rumah) untuk makan).

Penuturan Bapak BDR (51 tahun) tersebut memberikan gambaran bahwa pada „Era Tembakau‟, kehidupan petani masih sulit. Kondisi ekonomi warga Desa Karangtengah ketika masih bergantung pada tanaman tembakau sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan pertama, tanaman tembakau sebagai komoditas utama yang menjadi tempat bergantungnya perekonomian penduduk hanya dapat dipanen sebanyak satu kali dalam setahun. Kondisi ini lebih diperparah oleh kenyataan bahwa modal pengusahaan tanaman tembakau diperoleh dari dana pinjaman pada tengkulak. Hasil panen mereka serahkan pada tengkulak dengan harga jual yang rendah. Kedua, dari segi pengelolaan, tanaman

tembakau membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra sehingga petani tidak dapat menyisihkan waktu mereka untuk mengerjakan aktifitas produktif lainnya.

Kentang telah memberikan dampak bagi kondisi perekonomian penduduk Desa Karangtengah. Dengan nilai ekonomis yang jauh lebih menguntungkan, proses pengerjaan yang relatif lebih mudah dan sederhana, serta masa panen yang setahun bisa mencapai tiga kali membuat petani beralih pada kentang sebagai komoditas utama menggantikan tembakau. Petani juga memiliki waktu luang yang banyak untuk tinggal di rumah dibanding saat mengolah tembakau yang hampir seluruh waktunya tercurah di ladang.

5.3 Keterkaitan Sejarah Pertanian Kentang dengan Strategi Nafkah Rumahtangga Petani Kentang

Kentang telah membuat perekonomian masyarakat terangkat. Tidak hanya yang memiliki lahan, warga yang tidak mempunyai lahan pun bisa menikmati hasil umbi-umbian itu sebagai penggarap lahan. Petani tidak perlu repot menjualnya ke kota sebab banyak pedagang pengumpul yang merupakan perpanjangan tangan pedagang dari Surabaya, Jakarta, dan Semarang akan membelinya langsung dari ladang. Dari kentang pula muncul orang-orang kaya yang lazim disebut “haji kentang”, mereka bisa naik haji dan membangun masjid dari kentang.

Dalam perjalanannya, kentang sebagai komoditas pertanian yang diusahakan petani ternyata mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan komiditi yang mereka tanam sebelumnya yakni tembakau. Selain itu, proses produksi yang dilakukan juga lebih sederhana dan tidak terlalu menyita waktu dan tenaga. Pengelolaan kentang, sebagaimana tanaman sayuran lainnya, relatif tidak merepotkan terutama terkait dengan proses pasca panen. Berbeda dengan tembakau yang proses ketika panen masih membutuhkan pengolahan yang cukup rumit dan menyita waktu. Sebagai catatan, jenis tembakau yang dulu ditanam masyarakat petani Dieng merupakan tembakau daun yang dalam pengerjaannya membutuhkan pengolahan secara khusus yakni dikeringkan dengan cara dibakar. Dalam pengerjaannya itu, tidak jarang terjadi kebakaran

sebab pengerjaannya dilakukan di areal yang berdekatan dengan rumah tempat tinggal.

Pertanian kentang diyakini sebagai penyelamat dari perekonomian masyarakat desa Karangtengah. Dalam kondisi merugi pun, petani masih percaya bahwa kentang adalah komoditi tumpuan yang di musim selanjutnya mampu menyelamatkan kehidupan mereka. Pertanian tidak sekedar sebagai mata pencaharian, namun pembentuk budaya di kalangan masyarakat di Desa Karangetengah. Keberadaan mata pencaharian ini secara turun temurun dilakukan antargenerasi. Pertanian telah mempengaruhi sistem sosial secara umum, termasuk munculnya golongan elit di kalangan petani kentang.

Kondisi topografi, iklim yang sejuk, serta pancaran sinar matahari yang cukup memberikan peluang kepada petani untuk memetik hasil tiga kali setiap tahunnya. Ditambah lagi dengan keterampilan bertani yang diperoleh secara turun-temurun memudahkan petani untuk berusaha tani. Keputusan untuk menanam kentang pada akhirnya bergantung pada pengalaman selama ini. Harga kentang yang tinggi juga memunculkan harapan bagi petani dan membuat mereka tetap membudidayakannya.

Karena harapan yang tinggi dan sumber penghasilan yang menjanjikan, dalam perkembangannya, petani mengusahakan tanah-tanah di lereng gunung untuk menanam kentang. Meskipun disadari oleh petani bahwa semakin hari kondisi tanah semakin menurun, namun mereka tetap berusaha melakukan intensifikasi dengan menambah input kimia bagi pertanian mereka. Nilai yang tertanam dari leluhur mereka bahwa menjadi petani tidak akan hidup jika tidak mengusahakan tanahnya dengan baik telah tertanam dan menjadi patokan bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak HDS (50 tahun):

“Dadi wong tani ya kudu wani rekasa, nek arep kasil ya kudu usaha. Sing bisa nguripi awake dewek ya lemah, kudu eman maring lemah.”

(Jadi petani harus berani susah, jika mau mendapat hasil harus usaha. Yang bisa menghidupi kita ya tanah, harus sayang dengan tanah.)

Penuturan tersebut menunjukkan bahwa identitas sebagai petani telah melekat dari leluhur masyarakat yang tinggal di Desa Karangtengah saat ini. Betapa mereka mencintai tanah yang mereka miliki dan berusaha semaksimal

mungkin untuk menggarapnya demi mendapatkan biaya untuk hidup. Semakin menjanjikan komoditi yang ditanam di atasnya, maka usaha petani untuk menggarap tanahnya juga akan semakin maksimal.

5.4 Bentuk-bentuk Strategi Nafkah pada Rumahtangga Petani Kentang 5.4.1 Strategi Intensifikasi Lahan Pertanian (On Farm)

Pertanian merupakan sektor utama matapencaharian rumahtangga masyarakat desa Karangtengah. Kegiatan pertanian utama yang dilakukan adalah pertanian kentang yang dikelola secara komersial. Hanya sebagian kecil kentang yang dikonsumsi sendiri oleh rumahtangga, itu pun yang kualitasnya jelek, sedangkan kentang yang kualitasnya bagus akan dijual kepada pedagang pengumpul yang siap mendatangi petani ketika panen tiba.

Strategi nafkah pertanian terdiri dari sektor on farm dan off farm. Ellis (2000) menjelaskan bahwa sektor on farm merujuk pada nafkah yang bersumber dari hasil pertanian dalam arti luas (pertanian perkebunan, peternakan, perikanan, dll). Hasil pertanian tersebut berasal dari lahan milik yang digarap secara pribadi, lahan sewaan atau pun bentuk bagi hasil. Di Desa Karangtengah, lahan yang dimiliki oleh penduduk kebanyakan diperuntukkan sebagai lahan pertanian kentang. Adapun pertanian komoditas lain dianggap sebagai pertanian sampingan yang tidak diprioritaskan.

Selain kentang, ada juga petani yang menanam komoditas lain seperti kobis, koncang (bawang daun), cabe bandung, dan sebagian ada yang menanam kacang dieng. Namun komoditas tersebut bisa dikatakan „anak tiri‟ yang tidak dirawat sepenuhnya. Biasanya tanaman tersebut disandingkan dengan tanaman kentang (sebagai tumpangsari) dan tidak selalu ditanam tiap musim.

“Nandur seliyane kentang ora mesti untung, dadi ditunutaken maring kentang. Nek urip ya sukur bisa nggo mangan, barang ora urip ya ora apa-apa wong obate be nunut.” (RYT, 45 tahun).

(Menanam selain kentang tidak menjanjikan keuntungan, jadi diikutkan saja dengan tanaman kentang. Kalau hidup ya syukur bisa buat makan, kalau mati juga tidak apa-apa karena obatnya juga secara tidak langsung mengambil dari semprotan untuk tanaman kentang.)

Penuturan salah satu petani (RYT, 45 tahun) tersebut menggambarkan bahwa komoditas lain yang ditanam oleh petani tidak sepenuhnya dirawat, hanya sebagai selingan saja. Jika tanaman tersebut tumbuh dan menghasilkan maka disyukuri oleh petani, jika tidak tumbuh pun petani tidak merasa rugi. Kentang merupakan tanaman primadona yang menjadi tumpuan bertahan hidup petani. Selain merupakan tanaman yang bisa tumbuh di semua musim, umur panennya pendek, komoditas ini juga dihargai cukup mahal. Pada saat penelitian dilakukan, harga kentang berkisar antara Rp 4.000,- hingga Rp 7.500,- tergantung kualitas dan ukuran kentang. Sayangnya, menurut petani harga kentang yang tinggi tersebut tidak diikuti dengan produksi yang tinggi. Seringkali petani menghadapi kerugian saat harga kentang rendah, atau pun ketika harga tinggi namun produksinya sedang rendah.

Bagi petani yang kebetulan hasil panennya dihargai tinggi, maka penghasilannya bisa menutupi biaya produksi dan masih bisa mengambil keuntungan juga. Sebaliknya, ada juga petani yang merugi meskipun harga kentangnya cukup tinggi, sebab kentangnya terserang hama sehingga panen tidak maksimal. Seperti Bapak SYA (40 tahun) yang mengaku tidak mendapatkan hasil untuk panen musim ini sebab kentang yang ditanamnya terserang hama kuuk, hama ini biasanya menyerang umbi kentang yang sudah tua sehingga ketika kentang dipanen sudah berlubang dan kondisinya sudah tidak layak jual.

“Kulo ngrugi wonten musim niki mbak, kentange dipangani engkuk6 . Mbuh pripun, sampun meh setahun engkuke malah tambah kathah. Napa malih kentang sing ditanem teng Pawuhan, paling angsal kesele nggarap thok. Mboten angsal bathi.”

(Saya merugi musim ini mbak, kentangnya dimakan hama kuuk. Entah kenapa, hampir satu tahun hama itu bertambah banyak. Apalagi kentang yang ditanam di dusun Pawuhan, hanya memperoleh capeknya menggarap lahan. Tidak mendapatkan untung.)

Selain sektor on farm, sebagian petani juga menambah penghasilannya dari sektor off farm. Masih merujuk Pada Ellis (2000), bentuk strategi nafkah off

farm ini masih tergolong pada sektor pertanian, hanya saja pendapatan yang

6

Engkuk adalah hama kentang yang berbentuk seperti ulat, hama ini memakan umbi kentang, membuatnya busuk dan tidak layak jual.

diperoleh berasal dari upah tenaga kerja pertanian, sistem bagi hasil, kontak upah tenaga kerja non upah, dan lain-lain. Dari 31 responden, terdapat dua orang dari rumahtangga yang berbeda memiliki pekerjaan di sektor off farm yaitu sebagai buruh tani (buruh cangkul dan buruh pikul).

Pekerjaan menjadi buruh cangkul tidak dijalani setiap hari melainkan hanya di waktu-waktu tertentu ketika ada petani yang membutuhkan tenaganya, demikian juga untuk buruh pikul yang biasanya dibutuhkan pada saat panen. Masyarakat yang menjadi buruh cangkul rata-rata bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB dengan upah Rp 15.000,- – Rp 17.000,- per hari. Sedangkan untuk buruh pikul tenaganya dihargai per pikul tergantung jarak lahan dengan lokasi penimbangan, per pikul biasanya dihargai Rp 1.500,- hingga Rp 5.000,-. Menurut responden yang bersangkutan, dalam satu bulan tenaganya dibutuhkan sekitar sembilan hingga sepuluh hari.

5.4.2 Strategi Mendiversifikasi Sumber Nafkah ( On Farm dan Non Farm)

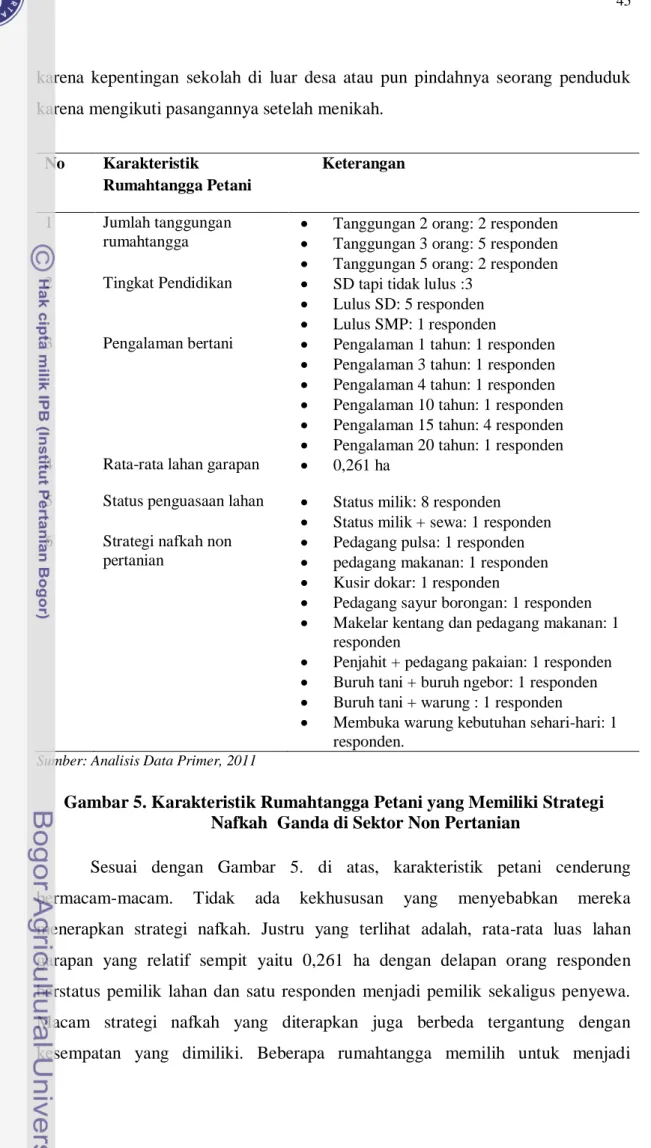

Terdapat sembilan rumahtangga dari total 31 rumahtangga reponden yang memiliki strategi nafkah di sektor non farm. Pilihan nafkah di sektor non pertanian ini dilakukan sebagai cara memperoleh penghasilan tambahan di luar usahatani kentang. Adapun karakteristik sembilan responden yang melakukan strategi nafkah non farm ini tersaji pada Gambar 5.

Rata-rata lahan garapan dari sembilan responden yang memiliki strategi nafkah ganda adalah 0,261 ha. Status penguasaan lahan merupakan lahan milik untuk delapan responden serta satu responden termasuk milik + sewa. Strategi nafkah yang diandalkan adalah sebagai pedagang pulsa, pedagang makanan, pedagang pakaian, kusir dokar, menjadi makelar kentang dan pedagang sayur borongan, serta membuka warung untuk kebutuhan sehari-hari.

Strategi nafkah non farm dilakukan baik oleh anggota rumahtangga laki-laki maupun perempuan yaitu suami atau istri. Pada penelitian ini tidak ditemukan rumahtangga yang anggota keluarganya memilih strategi nafkah non pertanian berupa migrasi. Kondisi ini disebabkan nilai-nilai budaya pertanian diterapkan sejak kecil dan generasi berikutnya mendapat bukti bahwa orang tua mereka bisa berjaya melalui pertanian. Sedangkan migrasi yang dilakukan biasanya hanya

karena kepentingan sekolah di luar desa atau pun pindahnya seorang penduduk karena mengikuti pasangannya setelah menikah.

No Karakteristik

Rumahtangga Petani

Keterangan

1 Jumlah tanggungan rumahtangga

Tanggungan 2 orang: 2 responden Tanggungan 3 orang: 5 responden Tanggungan 5 orang: 2 responden 2 Tingkat Pendidikan SD tapi tidak lulus :3

Lulus SD: 5 responden Lulus SMP: 1 responden

3 Pengalaman bertani Pengalaman 1 tahun: 1 responden Pengalaman 3 tahun: 1 responden Pengalaman 4 tahun: 1 responden Pengalaman 10 tahun: 1 responden Pengalaman 15 tahun: 4 responden Pengalaman 20 tahun: 1 responden 4 Rata-rata lahan garapan 0,261 ha

5 Status penguasaan lahan Status milik: 8 responden

Status milik + sewa: 1 responden 6 Strategi nafkah non

pertanian

Pedagang pulsa: 1 responden pedagang makanan: 1 responden Kusir dokar: 1 responden

Pedagang sayur borongan: 1 responden Makelar kentang dan pedagang makanan: 1

responden

Penjahit + pedagang pakaian: 1 responden Buruh tani + buruh ngebor: 1 responden Buruh tani + warung : 1 responden

Membuka warung kebutuhan sehari-hari: 1 responden.

Sumber: Analisis Data Primer, 2011

Gambar 5. Karakteristik Rumahtangga Petani yang Memiliki Strategi Nafkah Ganda di Sektor Non Pertanian

Sesuai dengan Gambar 5. di atas, karakteristik petani cenderung bermacam-macam. Tidak ada kekhususan yang menyebabkan mereka menerapkan strategi nafkah. Justru yang terlihat adalah, rata-rata luas lahan garapan yang relatif sempit yaitu 0,261 ha dengan delapan orang responden berstatus pemilik lahan dan satu responden menjadi pemilik sekaligus penyewa. Macam strategi nafkah yang diterapkan juga berbeda tergantung dengan kesempatan yang dimiliki. Beberapa rumahtangga memilih untuk menjadi

pedagang, meliputi pedagang pulsa, pedagang pakaian, pedagang sayur borongan, pedagang makanan, maupun membuka warung yang menjual kebutuhan sehari-hari.

Pilihan strategi nafkah menjadi pedagang merupakan hal yang cukup menguntungkan mengingat lokasi Desa Karangtengah yang cukup jauh dari pasar dan kota kabupaten. Dengan adanya pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan sandang dan pulsa, masyarakat tidak perlu jauh untuk membeli kebutuhannya. Selain itu, untuk pedagangnya juga bisa mendapat keuntungan yang lebih sebab harga yang diperuntukkan biasanya relatif lebih tinggi.

Keuntungan yang tinggi didapatkan oleh pedagang pulsa. Berkembangnya teknologi komunikasi dalam bentuk telepon seluler menyebabkan penduduk Desa Karangtengah menjadikannya sebagai salah satu benda utama yang dibutuhkan. Telepon seluler sangat membantu mereka untuk berkomunikasi jarak jauh atau pun menghubungi makelar kentang yang akan membeli hasil panennya. Oleh karena itu pulsa juga menjadi kebutuhan utama bagi pemilik telepon genggam dan di desa ini belum banyak yang menjadi pedagang pulsa.

Jenis pedagang lain adalah makelar kentang dan pedagang sayur borongan yang dalam penelitian ini dilakukan oleh masing-masing satu responden. Pekerjaan ini tidak hanya dilakukan di dalam desa tetapi juga di luar desa. Untuk pedagang sayur borongan pekerjaannya adalah membeli sayur dari petani yang kemudian di jual lagi kepada juragan sayur. Jenis sayur yang sering dibeli dan dijual adalah kobis dan bawang daun. Sedangkan makelar kentang berjual-beli hasil panen petani untuk dijual lagi kepada juragan Kentang. Tidak jarang pula makelar kentang memperoleh modal dari juragan besar yang berdomisili di luar kota.

Pekerjaan lain yang dilakukan oleh responden selain bertani kentang adalah menjadi kusir dokar, terdapat satu responden yang melakukan pekerjaan ini. Menjadi kusir dokar dilakukan di lokasi wisata Telaga Warna yang letaknya dekat dengan Desa Karangtengah. Biasanya pekerjaan ini dilakukan pada hari minggu atau hari libur karena lokasi wisata akan lebih ramai dibandingkan hari

biasa. Terdapat pula responden yang menjadi penjahit, pekerjaan ini dirangkap dengan menjadi pedagang pakaian.

Rumahtangga yang menerapkan berbagai strategi nafkah sebagaimana yang telah dijelaskan, melakukan kegiatannya di luar jam bertani kentang. Hal tersebut dilakukan karena menjadi petani kentang harus merawat tanaman kentang dengan sangat hati-hati. Pendapatan yang diperoleh untuk sektor non pertanian kentang ini mencapai Rp 150.000,- hingga Rp 1.000.000,- per bulan. Berdasarkan keterangan responden, pendapatan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan misalnnya untuk membeli bahan masakan atau pun uang saku anak sekolah.

Kegiatan mendiversifikasi nafkah ini merupakan bentuk perjuangan rumahtangga petani dalam menghadapi berbagai situasi. Berbagai aktifitas nafkah yang telah dijelaskan di atas umumnya dilakukan petani sebagai aktifitas sampingan selain pertanian yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan di luar usahatani kentang. Usahatani masih tetap menjadi andalan nafkah utama yang terus dilakukan oleh petani guna menopang kebutuhan ekonomi. Pada saat krisis dimana usahatani harus terus dilakukan, beberapa rumahtangga petani kentang akan melakukan hutang untuk modal pertanian dari petani kaya, kerabat dekat atau juragan kentang. Aktifitas hutang ini didasarkan pada hubungan kepercayaan dan akan dibayarkan pada saat petani panen dengan jumlah bunga tertentu yang sudah disepakati.

5.5 Status Penguasaan Lahan dan Strategi Nafkah

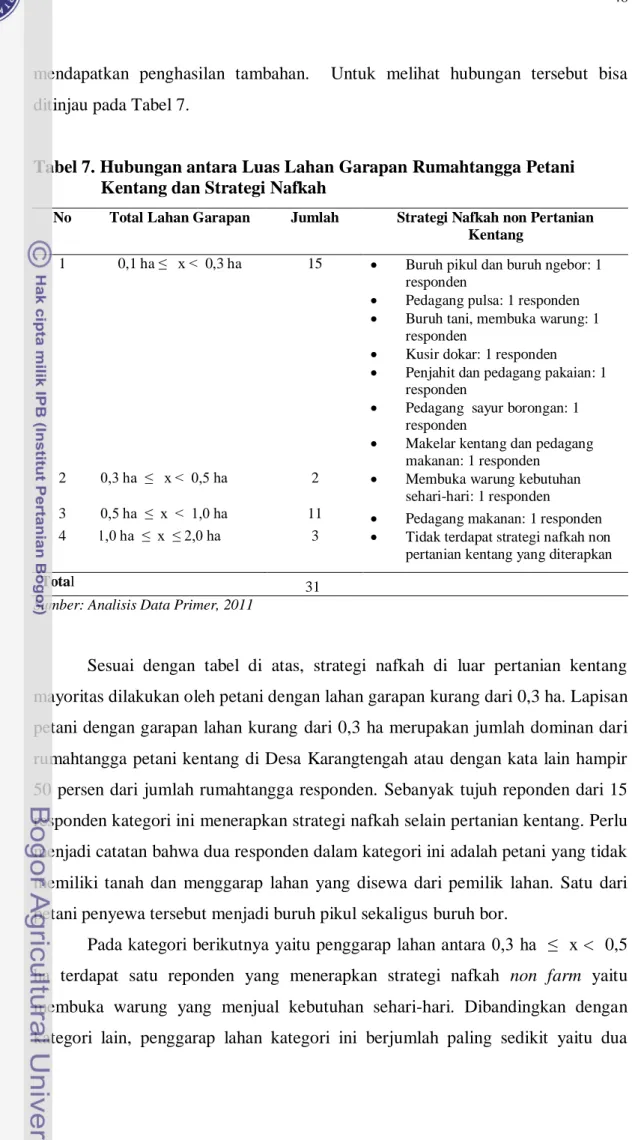

Luas lahan garapan petani merupakan potensi/modal dalam berusahatani. Besar kecilnya pendapatan petani dari usaha taninya ditentukan oleh luas lahan garapannya karena luas lahan garapan tersebut dapat mempengaruhi produksi per satuan luas (Purwanti, 2007). Secara keseluruhan total lahan yang dikuasai berasal dari lahan milik, lahan sewa, maupun bagi hasil telah menentukan jumlah pendapatan yang diperoleh dari usahatani. Lahan merupakan basis bagi berlangsungnya kehidupan rumahtangga petani karena dari hasil pertanian petani memperoleh penghasilan. Petani dengan lahan garapan sempit memiliki kecenderungan untuk menerapkan strategi nafkah di luar sektor pertanian guna

mendapatkan penghasilan tambahan. Untuk melihat hubungan tersebut bisa ditinjau pada Tabel 7.

Tabel 7. Hubungan antara Luas Lahan Garapan Rumahtangga Petani Kentang dan Strategi Nafkah

No Total Lahan Garapan Jumlah Strategi Nafkah non Pertanian

Kentang

1 0,1 ha ≤ x < 0,3 ha 15 Buruh pikul dan buruh ngebor: 1 responden

Pedagang pulsa: 1 responden Buruh tani, membuka warung: 1

responden

Kusir dokar: 1 responden Penjahit dan pedagang pakaian: 1

responden

Pedagang sayur borongan: 1 responden

Makelar kentang dan pedagang makanan: 1 responden

2 0,3 ha ≤ x < 0,5 ha 2 Membuka warung kebutuhan sehari-hari: 1 responden

3 0,5 ha ≤ x < 1,0 ha 11 Pedagang makanan: 1 responden 4 1,0 ha ≤ x ≤ 2,0 ha 3 Tidak terdapat strategi nafkah non

pertanian kentang yang diterapkan

Total 31

Sumber: Analisis Data Primer, 2011

Sesuai dengan tabel di atas, strategi nafkah di luar pertanian kentang mayoritas dilakukan oleh petani dengan lahan garapan kurang dari 0,3 ha. Lapisan petani dengan garapan lahan kurang dari 0,3 ha merupakan jumlah dominan dari rumahtangga petani kentang di Desa Karangtengah atau dengan kata lain hampir 50 persen dari jumlah rumahtangga responden. Sebanyak tujuh reponden dari 15 responden kategori ini menerapkan strategi nafkah selain pertanian kentang. Perlu menjadi catatan bahwa dua responden dalam kategori ini adalah petani yang tidak memiliki tanah dan menggarap lahan yang disewa dari pemilik lahan. Satu dari petani penyewa tersebut menjadi buruh pikul sekaligus buruh bor.

Pada kategori berikutnya yaitu penggarap lahan antara 0,3 ha ≤ x < 0,5 ha terdapat satu reponden yang menerapkan strategi nafkah non farm yaitu membuka warung yang menjual kebutuhan sehari-hari. Dibandingkan dengan kategori lain, penggarap lahan kategori ini berjumlah paling sedikit yaitu dua

rumahtangga. Satu responden yang menerapkan aktivitas nafkah non farm ini dilakukan oleh istri setelah membantu mengolah lahan pertanian kentang.

Kategori yang jumlahnya relatif besar selain penggarap lahan dengan luas 0,1 ha ≤ x < 0,3 ha adalah penggarap lahan dengan luasan 0,5 ha ≤ x < 1,0 ha. Dari keseluruhan responden terdapat 11 diantaranya yang termasuk dalam kategori ini dan terdapat satu responden yang menerapkan strategi nafkah non

farm sebagai pedagang makanan. Sama dengan kategori sebelumnya, aktivitas

menjadi pedagang makanan juga dilakukan oleh istri setelah selesai membantu mengolah lahan pertanian kentang atau pun pada hari ketika tidak ada kewajiban menyemprot. Pada musim hujan kentang disemprot obat setiap dua hari sekali. Ketika harus membantu di lahan, maka aktivitas berdagang makanan dilakukan setelahnya yaitu sekitar pukul 09.00 wib hingga 13.00 wib, pada hari lain akan dilakukan mulai pukul 06.00 wib dengan menggelar dagangan di jalan. Menjadi pedagang makanan juga cukup menguntungkan sebab rata-rata petani yang akan bekerja di lahan membelinya sebagai bekal maupun bahan medhangan7 para pekerja.

Petani penggarap lahan kategori terakhir yaitu dengan luas lahan 1,0 ha ≤ x ≤ 2,0 ha yang jumlahnya tiga rumahtangga sama sekali tidak menerapkan strategi nafkah lain selain bertani kentang. Kondisi ini didorong oleh sebab kentang bisa memberikan keuntungan bagi mereka tanpa harus melakukan aktivitas nafkah di sektor lain.

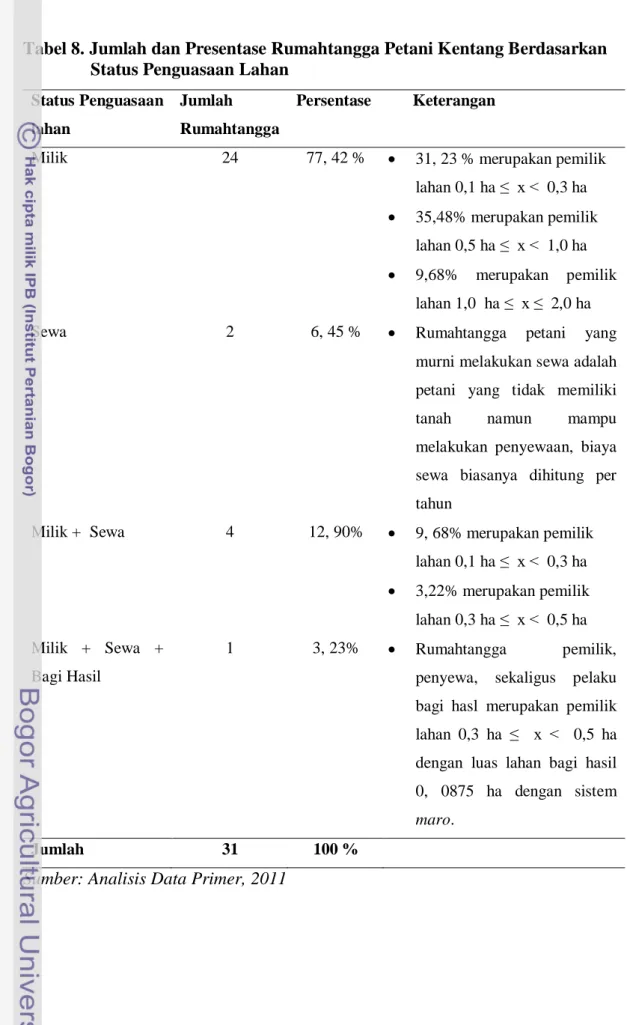

Petani-petani penggarap lahan kentang yang telah dijelaskan, tidak mutlak sebagai petani pemilik semata. Rata-rata dari mereka juga melakukan penyewaan lahan. Guna melihat fenomena tersebut secara lebih jelas bisa dilihat pada Tabel 8. Penyewaan dilakukan oleh seorang petani kepada petani lain yang memiliki lahan lebih luas. Durasi waktu penyewaan biasanya berlaku selama satu tahun dengan harga yang berbeda untuk setiap lahan tergantung dari keterjangkauan jarak dan tingkat kesuburan. Lahan dengan jarak yang lebih jauh dari desa akan dihargai lebih murah apalagi jika tingkat kesuburannya rendah, sedangkan jika lahan mudah dijangkau harganya akan lebih mahal. Petani miskin cenderung

7

Makanan ringan yang diberikan sekitar waktu zuhur, biasanya petani atau pekerja akan menikmati makanan berat (nasi) pada pukul 10.00 wib.

melakukan penyewaan untuk lahan yang jaraknya jauh dari desa dan murah sebab hanya petani kaya yang mampu membayar sewa lebih mahal dari mereka.

Tabel 8. Jumlah dan Presentase Rumahtangga Petani Kentang Berdasarkan Status Penguasaan Lahan

Status Penguasaan lahan

Jumlah Rumahtangga

Persentase Keterangan

Milik 24 77, 42 % 31, 23 % merupakan pemilik lahan 0,1 ha ≤ x < 0,3 ha 35,48% merupakan pemilik

lahan 0,5 ha ≤ x < 1,0 ha 9,68% merupakan pemilik

lahan 1,0 ha ≤ x ≤ 2,0 ha

Sewa 2 6, 45 % Rumahtangga petani yang

murni melakukan sewa adalah petani yang tidak memiliki tanah namun mampu melakukan penyewaan, biaya sewa biasanya dihitung per tahun

Milik + Sewa 4 12, 90% 9, 68% merupakan pemilik lahan 0,1 ha ≤ x < 0,3 ha 3,22% merupakan pemilik lahan 0,3 ha ≤ x < 0,5 ha Milik + Sewa + Bagi Hasil 1 3, 23% Rumahtangga pemilik, penyewa, sekaligus pelaku bagi hasl merupakan pemilik lahan 0,3 ha ≤ x < 0,5 ha dengan luas lahan bagi hasil 0, 0875 ha dengan sistem maro.

Jumlah 31 100 %

Tabel 8. menjelaskan bahwa terdapat empat macam penguasaan lahan di Desa Karangtengah yaitu milik, sewa, milik + sewa, milik + sewa + bagi hasil. Tingkat kepemilikan lahan cukup tinggi sekalipun dalam luasan yang sangat sempit. Dari 77,42 persen petani pemilik, 31,23 persen merupakan pemilik dengan luas dibawah 0,3 ha, 35,48 persen petani dengan kepemilikan lahan 0,5 ha ≤ x < 1,0 ha serta 9,68 persen. Petani pemilik tersebut murni melakukan usahatani di atas lahan yang dimilikinya. Selain status milik, terdapat juga petani dengan status lahan sewa. Petani yang melakukan sewa tersebut adalah mereka yang tidak memiliki lahan sama sekali dimana jumlahnya 6,54 persen dari total rumahtangga petani responden.

Kategori penguasaan lahan lainnya adalah petani pemilik sekaligus penyewa lahan yang berjumlah 12,90 persen dari seluruh responden. Sejumlah 9,68% merupakan pemilik lahan 0,1 ha ≤ x < 0,3 ha dan 3,22 persen merupakan pemilik lahan 0,3 ha ≤ x < 0,5 ha. Kategori terakhir adalah petani dengan status penguasaaan lahan milik, sewa, sekaligus bagi hasil. Terdapat 3,23 persen rumahtangga petani yang termasuk dalam kategori ini. Sistem bagi hasil yang paling sering dilakukan adalah sistem maro. Secara keseluruhan terdapat tiga jenis bagi hasil yang diterapkan oleh petani di desa Karangtengah yaitu:

1. Merlima adalah bentuk bagi hasil dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan biaya produksi dibebankan kepada petani penggarap. Petani pemilik lahan memperoleh seperlima dari hasil produksi pertanian.

2. Mrapat adalah bentuk bagi hasil dimana petani pemilik lahan menyediakan lahan dan mencangkulkannya, sedangkan produksi dilakukan oleh petani penggarap. Petani pemilik mendapakan seperempat bagian dari hasil prosuksi pertanian.

3. Maro adalah bentuk bagi hasil dimana petani pemilik lahan menyediakan lahan, mencangkulkan, dan menyediakan pupuk. Sedangkan petani penggarap mengurusi produksi lainnya. Hasil yang diperoleh pemilik maupun penggarap masing-masing dalah separuh hasil produksi.

5.6 Strategi Nafkah dan Kontribusi Pendapatan bagi Rumahtangga Petani Kentang

Pendapatan yang diperoleh petani dari pertanian kentang tergantung dari luas lahan yang digarapnya, semakin luas maka pendapatan semakin tinggi jika tidak terjadi gagal panen. Demikian juga jika harga kentang stabil atau tidak terlalu rendah. Masing-masing kategori penggarap lahan memiliki pendapatan rata-rata yang berbeda. Pendapatan rata-rata tersebut dihitung berdasarkan masing-masing rata-rata lahan yang digarap per kategori kemudian ditentukan pula B/C ratio yang dihitung dari perbandingan antara biaya usahatani yang dikeluarkan dan pendapatan usahatani yang diperoleh. Data mengenai pendapatan usahatani kentang rumahtangga menurut rataan luas lahan garapan yang dihitung per musim hujan tersaji pada Tabel 9. Semakin besar angka B/C ratio menandakan bahwa pendapatan yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh rumahtangga petani untuk mengelola usahataninya.

Tabel 9. B/C Ratio Usahatani Kentang Menurut Total Luas Lahan Garapan Rumahtangga Petani, Rp/Rataan Luas Lahan/Musim Hujan

No Total luas lahan garapan Rata-rata luas lahan garapan Pengeluaran per luas rata-rata/MH Pendapatan per luas rata-rata/MH B/C Ratio 1 0,1 ha ≤ x < 0,3 ha 0,18 ha Rp 3.929.253,- Rp 10.277.000,- 2,62 2 0,3 ha ≤ x < 0,5 ha 0,344 ha Rp 13.286.334,- Rp 27.600.000,- 2,07 3 0,5 ha ≤ x < 1,0 ha 0,624 ha Rp 15.099.114,- Rp 41.195.455,- 2,73 4 1,0 ha ≤ x ≤2,0 ha 1,27 ha Rp 31.461.242,- Rp 41.190.000,- 1,31 Sumber: Analisis data primer, 2011

Pendapatan rata-rata petani yang menggarap lahan dengan kategori 0,1 ha ≤ x < 0,3 ha memperoleh pendapatan rata-rata Rp 10.277.000,- per musim hujan yang setara dengan empat bulan (120 hari). Sedangkan pendapatan petani penggarap 0,3 ha ≤ x < 0,5 ha hampir tiga kali lipat dari petani penggarap lahan sebelumnya yaitu Rp 27.600.000,-. Untuk petani dengan lahan garapan 0,5 ha ≤ x < 1,0 ha dan 1,0 ha ≤ x ≤ 2,0 ha memperoleh pendapatan rata-rata yang relatif setara yaitu masing-masing Rp 41.195.455,- dan Rp 41.190.000,-. Dilihat dari B/C

ratio, petani dengan lahan garapan paling luas juga memiliki B/C ratio paling

kecil yaitu 1,31. Kondisi tersebut disebabkan untuk petani dengan garapan lahan paling luas membutuhkan input usahatani yang lebih banyak dan tentu saja

menyebabkan pengeluaran usahatani semakin tinggi. B/C ratio tiga kategori lainnya relatif seimbang yaitu 2,62 untuk kategori petani dengan lahan garapan 0,1 ha ≤ x < 0,3 ha, 2,07 untuk kategori petani dengan lahan garapan 0,3 ha ≤ x < 0,5, dan 2,73 untuk petani dengan lahan garapan 0,5 ha ≤ x < 1,0 ha.

Dari hasil perhitungan pendapatan tersebut, usahatani kentang memiliki resiko yang harus siap ditanggung oleh petani. Ketika pengeluaran hampir sama dengan atau lebih besar dari pendapatan maka petani mengalami kerugian. Kondisi rugi tersebut biasanya diatasi dengan cara berhutang untuk menutupi biaya produksi di musim selanjutnya, demikian terjadi terus menerus seperti sebuah siklus. Namun sebagai basis sumber nafkah utama, pertanian masih menjadi primadona dalam berbagai musim walaupun dengan pendapatan yang berbeda-beda.

Musim yang dikenal oleh petani kentang terdiri dari tiga macam yaitu musim hujan, musim kemarau, dan musim peralihan. Musim hujan bagi petani adalah saat dimana curah hujan yang turun tinggi dan petani sering mengalami kerepotan dengan jamur yang menyerang tanaman kentang. Musim kemarau adalah saat dimana pancaran sinar matahari lebih banyak dan pada musim ini petani dituntut untuk mengeluarkan biaya lebih untuk menyiram tanaman kentang. Terakhir adalah musim peralihan, pada musim ini biasanya hujan turun tidak tertebak dan pada hari-hari tertentu panas matahari berlebih. Musim peralihan ini mengharuskan petani untuk lebih terampil dalam merawat tanaman kentang sebab kondisinya tidak menentu.

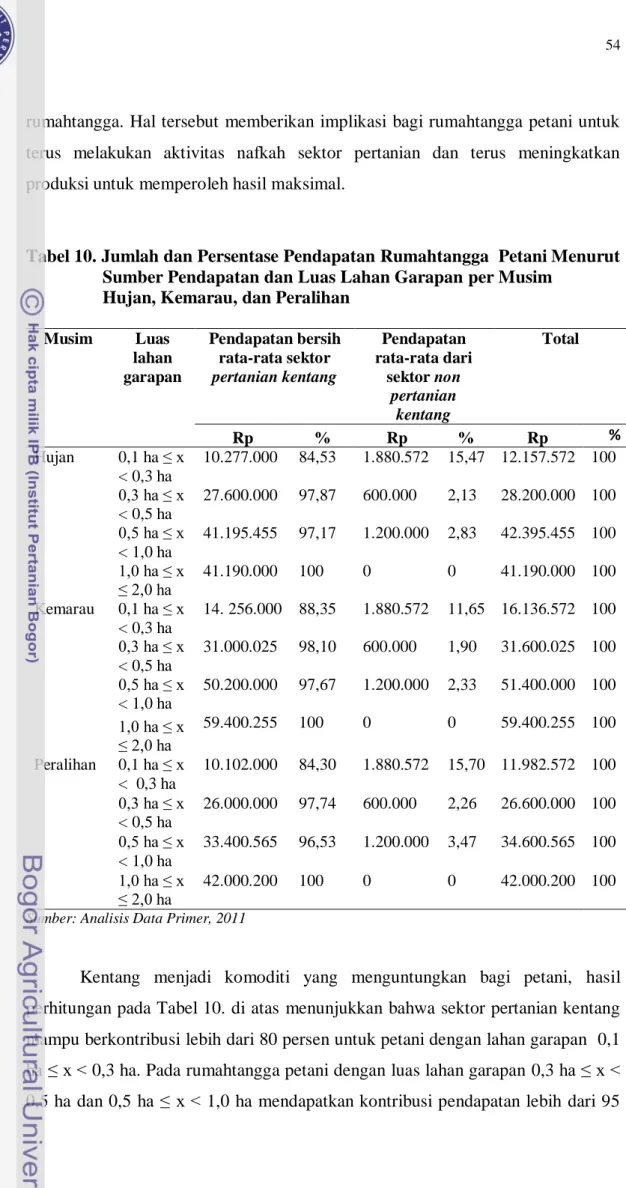

Pada dasarnya seluruh rumahtangga petani responden menggantungkan pendapatan dari usahatani kentang. Pendapatan yang diperoleh dari sektor non pertanian kentang kontribusinya tidak terlampau dominan dalam berbagai musim. Pada Tabel 10. tersaji jumlah dan presentase pendapatan rumahtangga petani kentang menurut jenis pendapatan dan total luas lahan garapan berdasarkan musim hujan, kemarau, dan peralihan. Hal utama yang bisa dilihat dari hasil perhitungan pada tabel tersebut adalah secara umum strategi nafkah yang bertumpu pada sektor pertanian kentang mampu menjadi basis perjuangan ekonomi petani di Desa Karangtengah. Baik pada musim hujan, kemarau, maupun peralihan, usahatani kentang hampir memiliki kontribusi penuh bagi pendapatan

rumahtangga. Hal tersebut memberikan implikasi bagi rumahtangga petani untuk terus melakukan aktivitas nafkah sektor pertanian dan terus meningkatkan produksi untuk memperoleh hasil maksimal.

Tabel 10. Jumlah dan Persentase Pendapatan Rumahtangga Petani Menurut Sumber Pendapatan dan Luas Lahan Garapan per Musim

Hujan, Kemarau, dan Peralihan

Musim Luas lahan garapan Pendapatan bersih rata-rata sektor pertanian kentang Pendapatan rata-rata dari sektor non pertanian kentang Total Rp % Rp % Rp % Hujan 0,1 ha ≤ x < 0,3 ha 10.277.000 84,53 1.880.572 15,47 12.157.572 100 0,3 ha ≤ x < 0,5 ha 27.600.000 97,87 600.000 2,13 28.200.000 100 0,5 ha ≤ x < 1,0 ha 41.195.455 97,17 1.200.000 2,83 42.395.455 100 1,0 ha ≤ x ≤ 2,0 ha 41.190.000 100 0 0 41.190.000 100 Kemarau 0,1 ha ≤ x < 0,3 ha 14. 256.000 88,35 1.880.572 11,65 16.136.572 100 0,3 ha ≤ x < 0,5 ha 31.000.025 98,10 600.000 1,90 31.600.025 100 0,5 ha ≤ x < 1,0 ha 50.200.000 97,67 1.200.000 2,33 51.400.000 100 1,0 ha ≤ x ≤ 2,0 ha 59.400.255 100 0 0 59.400.255 100 Peralihan 0,1 ha ≤ x < 0,3 ha 10.102.000 84,30 1.880.572 15,70 11.982.572 100 0,3 ha ≤ x < 0,5 ha 26.000.000 97,74 600.000 2,26 26.600.000 100 0,5 ha ≤ x < 1,0 ha 33.400.565 96,53 1.200.000 3,47 34.600.565 100 1,0 ha ≤ x ≤ 2,0 ha 42.000.200 100 0 0 42.000.200 100 Sumber: Analisis Data Primer, 2011

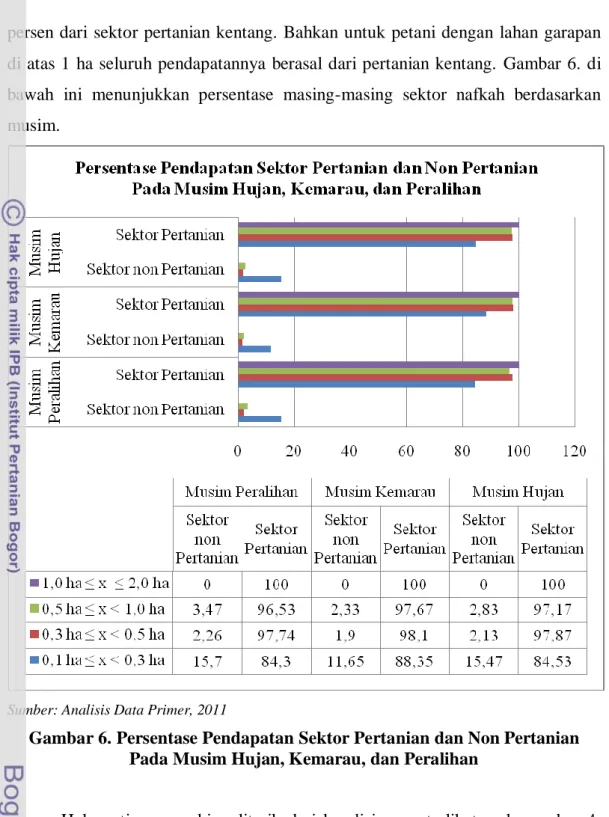

Kentang menjadi komoditi yang menguntungkan bagi petani, hasil perhitungan pada Tabel 10. di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian kentang mampu berkontribusi lebih dari 80 persen untuk petani dengan lahan garapan 0,1 ha ≤ x < 0,3 ha. Pada rumahtangga petani dengan luas lahan garapan 0,3 ha ≤ x < 0,5 ha dan 0,5 ha ≤ x < 1,0 ha mendapatkan kontribusi pendapatan lebih dari 95

persen dari sektor pertanian kentang. Bahkan untuk petani dengan lahan garapan di atas 1 ha seluruh pendapatannya berasal dari pertanian kentang. Gambar 6. di bawah ini menunjukkan persentase masing-masing sektor nafkah berdasarkan musim.

Sumber: Analisis Data Primer, 2011

Gambar 6. Persentase Pendapatan Sektor Pertanian dan Non Pertanian Pada Musim Hujan, Kemarau, dan Peralihan

Hal penting yang bisa ditarik dari kondisi yang terlihat pada gambar 4. adalah semakin luas lahan pertanian yang digarap oleh petani akan menyebabkan kontribusi pendapatan dari sektor lain semakin sedikit. Sebaliknya, dengan lahan garapan yang semakin sempit maka petani berusaha untuk mendapatkan penghasilan dari sektor lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin miskin kehidupan petani, maka strategi nafkah yang dipilih akan semakin rumit.

5.6 Ikhtisar

Pola penguasaan lahan pertanian kentang di Desa Karangtengah terdiri dari bentuk penguasaan milik, sewa, milik + sewa, dan milik + sewa + bagi hasil. Tingkat kesenjangan kepemilikan lahan di Desa ini tergolong tinggi sebab terdapat petani yang memiliki lahan sangat luas namun di lain sisi terdapat pula petani tanpa tanah. Bagi petani di Desa Karangtengah, lahan pertanian merupakan sumber penghasilan yang mampu mempertahankan eksistensi mereka. Secara turun-temurun petani memperoleh keterampilan untuk mengusahakan lahan pertaniannya hingga akhirnya masuk komoditas kentang yang dipilih sebagai tanaman utama.

Masuknya kentang merupakan „penolong‟ bagi petani di Desa Karangtengah. Sebelumnya mereka menanam tembakau dan palawija yang diakui oleh petani bahwa masa itu adalah masa yang sulit. Kemudian setelah menanam kentang kehidupan mereka lebih terjamin. Setidaknya meskipun mereka tidak memiliki lahan, mereka bisa menggarap lahan milik orang lain dengan sistem sewa maupun bagi hasil. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa petani dengan luas lahan garapan yang semakin sempit cenderung untuk menerapkan aktivitas nafkah di luar sektor pertanian. Semakin sempit lahan pertanian yang dikuasai oleh petani menyebabkan aktivitas nafkahnya semakin beragam. Meskipun demikian, pertanian masih menjadi basis sumber nafkah bagi rumahtangga petani.