Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM

Penilaian Performa

Pengelolaan Perikanan

Menggunakan Indikator EAFM

(Ecosystem Approach to Fisheries Management)

Kajian pada perikanan di Wilayah Kabupaten Flores Timur

Disusun Oleh

Donny Bessie FPIK Universitas Kristen Arta Wacana Kupang Dwi Ariyogagautama WWF-Indonesia

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM

KATA PENGANTAR

Pengelolaan perikanan merupakan sebuah kewajiban seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang ditegaskan kembali pada perbaikan undang-undang tersebut yaitu pada Undang-Undang No 45 tahun 2009. Secara alamiah, pengelolaan sistem perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu (1) dimensi sumberdaya perikanan dan

ekosistemnya; (2) dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi kebijakan perikanan itu sendiri.

Dalam konteks ini lah, pendekatan terintegrasi melalui pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan (ecosystem approach to fisheries management, selanjutnya disingkat EAFM) menjadi sangat penting.

Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu kabupaten perikanan terbesar di Nusa Tenggara Timur memiliki potensi sumberdaya perikanan ekonomis yang menjanjikan disepanjang perairan Kabupaten Flores Timur seluas 2.064,65 km² telah menopang perekonomian daerah. Kebijakan yang berdampak berkelanjutannya sektor kelautan dan perikanan sudah menjadi urgensi dalam setiap sendi kebijakan daerah. Melalui kajian EAFM yang bersifat komprehensif, meliputi domain Sumberdaya ikan, Teknologi Penangkapan, Habitat dan ekosistem, Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan diharapkan dapat menggambarkan performa pengelolaan perikanan berbasis ekosistem yang diterapkan di kabupaten Flores Timur.

Laporan Kajian EAFM ini dapat dijadikan salah satu acuan sebagai dasar pembuatan perencanaan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem di kabupaten Flores Timur agar lebih efisien dan terfokus. Demikian laporan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya bagi pengembangan sector kelautan dan perikanan di Kabupaten Flores Timur secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Larantuka, Juni 2012

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM

PRAKATA

Sektor perikanan merupakan salah satu komoditi unggulan di kabupaten Flores Timur, sehingga upaya dalam pelestarian perikanan yang berkelanjutan merupakan agenda yang diprioritaskan untuk didorong dalam mendukung pembangun perekonomian di kabupaten ini. Dalam upaya melakukan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, DKP kabupaten Flores Timur, WWF-Indonesia dan Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) bekerjasama dalam melakukan penilaian performace dari pengelolaan perikanan berbasis ekosistem atau Ecosystem Approach To Fisheries

Management (EAFM), yang kemudian diverifikasi bersama dengan SKPD terkait di

kabupaten Flores Timur, akademisi dan pengusaha perikanan dalam memperkuat analisa laporan studi Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem di kabupaten Flores Timur.

Dalam laporan Studi Pengelolaan Perikanan berbasis Ekosistem ini dilakukan secara komprehensif, dengan mengidentifikasi 33 indikator dari 6 domain, yang meliputi Sumberdaya Ikan, Teknik Penangkapan, Habitat dan ekosistem, Sosial, Ekonomi dan kelembagaan. Berdasarkan hasil laporan studi ini diketahui dengan jelas indikator yang perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam mendukung perikanan yang berkelanjutan.

Saya menyambut baik laporan ini dengan harapan dapat digunakan oleh praktisi dan akademisi dalam dalam memperoleh gambaran terhadap kondisi pengelolaan perikanan yang terkini. Selain itu, diharapkan laporan ini juga dapat digunakan dalam perumusan kebijakan, strategi dan kegiatan pengelolaan perikanan agar sumberdaya ikan lestari dan menghasilkan manfaat optimal untuk sebesar-besar untuk masyarakat Kabupaten Flores Timur sebagai implementasi dari Pasal 33(3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flores Timur

Ir.M.I.Erna Di Silva Pembina TK.1

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... 2 Prakata ... 3 Daftar Isi ... 4 Daftar Tabel ... 5 Daftar Gambar ... 6 I Pendahuluan ... 7 1.1 Latar Belakang ... 71.2 Tujuan dan Manfaat Studi ... 10

II Sekilas Kondisi Perikanan ... 11

2.1 Kabupaten Flores Timur ... 11

2.1.1Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Flores Timur ... 11

2.1.2Statistik Perikanan Kabupaten Flores Timur ... 13

III Metode Penilaian Performa Indikator EAFM ... 14

3.1 Pengumpulan data ... 14

3.2 Analisa Komposit ... 15

IV Analisis Tematik Pengelolaan Perikanan ... 17

4.1 Hasil Penilaian PerIndikator Pada Domain Sumberdaya Ikan Kabupaten Flores Timur17 4.1.1 Domain Sumberdaya Ikan ... 17

4.1.2 Domain Habitat dan Ekosistem ... 27

4.1.3 Domain Teknis Penangkapan Ikan ... 39

4.1.4 Domain Sosial ... 48

4.1.5 Domain Ekonomi ... 53

4.1.6 Domain Kelembagaan ... 60

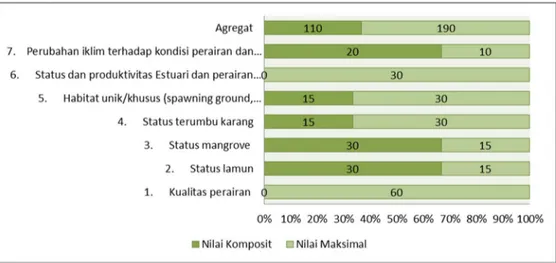

V Analisis Komposit Pengelolaan Perikanan ... 68

VI Kesimpulan dan Rekomendasi ... 72

6.1 Kesimpulan ... 72

6.2 Rekomendasi ... 73

Daftar Pustaka... 74

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Estimasi potensi sumberdaya ikan pada WPP 573, WPP 713 & WPP 714... 8

Tabel 2. Status tingkat pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Perairan ... 9

Tabel 3. Komposisi Alat Tangkap di Kabupaten Flores Timur ... 13

Tabel 4. Lokasi Pengambilan Data Survey EAFM ... 15

Tabel 5. Penggolongan Nilai Indeks Komposit dan Visualisasi Model Bendera.... 16

Tabel 6. Analisis Komposit Domain Sumberdaya Ikan... 17

Tabel 7. Analisis Komposit Domain Habitat dan Ekosistem... 27

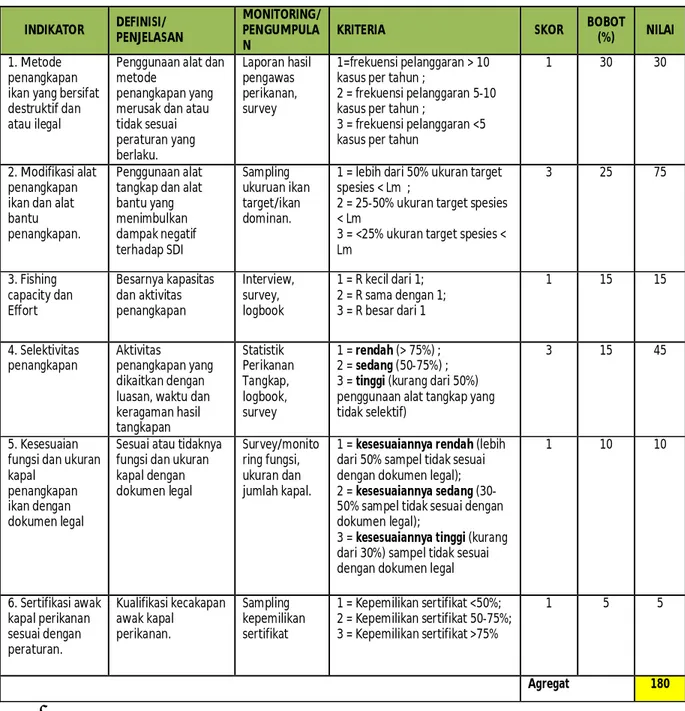

Tabel 8. Analisis Komposit Domain Teknis Penangkapan Ikan ... 39

Tabel 9. Analisis Komposit Domain Sosial... . 48

Tabel 10. Analisis Komposit Domain Ekonomi ... 53

Tabel 11. Analisis Komposit Domain Kelembagaan... 60

Tabel 12. Status dan Performa Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Flores Timur 68 Tabel 13. Elemen Dasar Rencana Pengelolaan Perikanan... 70

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM

DAFTAR GAMBAR

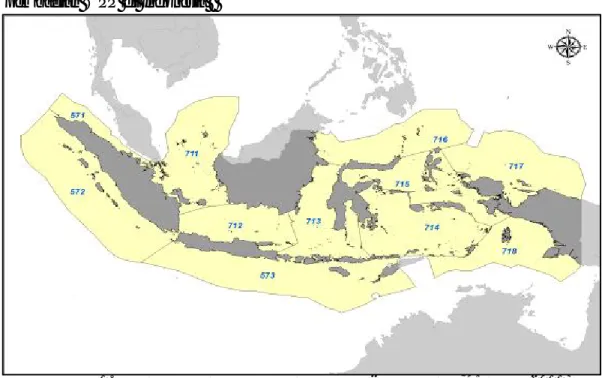

Gambar 1. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan ... 7

Gambar 2. Peta Kabupaten Flores Timur ... 12

Gambar 3. Grafik CPUE Kabupaten Flores Timur peridoe 2006 – 2010 ... 20

Gambar 4. Agregat Domain Sumberdaya Ikan ... 25

Gambar 5. Agregat Domain Habitat dan Ekosistem ... 37

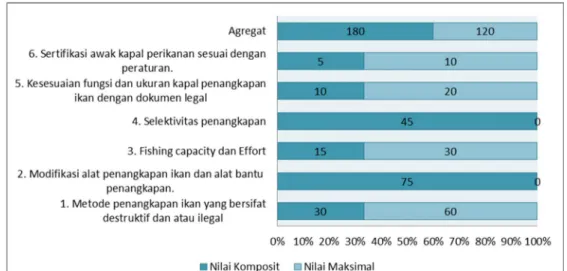

Gambar 6. Agregat Domain Teknis Penangkapan Ikan ... 46

Gambar 7. Agregat Domain Sosial... 51

Gambar 8. Pendapatan Nelayan Perikanan Pelagis per Jenis Alat Tangkap ... 55

Gambar 9. Pendapatan Nelayan Perikanan Demersal per Jenis Alat Tangkap.... 56

Gambar 10. Saving Ratio Perikanan Pelagis per Jenis Alat Tangkap ... 57

Gambar 11. Saving Ratio Perikanan Demersal per Jenis Alat Tangkap ... 58

Gambar 12. Agregat Domain Ekonomi ... 58

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan laut yang beragam dan melimpah pada lautnya yang mencapai luas sekitar 5,8 juta km2. Estimasi potensi sumberdaya perikanan laut di Indonesia diperkirakan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2011 sebesar 6.520.300 ton/tahun. Potensi tersebut terdiri atas 55,9% dari perikanan pelagis kecil,22,3% berasal dari perikanan demersal, 17,6% perikanan pelagis besar, 2,2% perikanan ikan karang konsumsi, 1,5% bersumber dari udang Penaeid, 0,4% berasal dari cumi-cumi dan 0,1% berasal dari lobster.

Besarnya potensi perikanan yang tersebar di perairan Indonesia, membuat KKP membagi perairan di Indonesia menjadi 11 bagian yang sering disebut dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), hal ini dilakukan untuk mengefesiensikan pengelolaan perikanan yang ada. Perhitungan estimasi potensi perikanan, pengkajian stock assesment hingga kebijakan perikanan selalu berdasarkan 11 WPP tersebut. Berikut pembagian WPP di Indonesia :

Gambar 1. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan (KepMen No, 45 tahun 2011)

Berdasarkan Kepmen KP 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM

Timur (NTT) bersinggungan dengan 3 WPP yang ada, dengan potensi sumberdaya ikan sebesar 26,1% dari total 1.699,4 Ton pertahunnnya, yang daerah itu berada di WPP 573 mulai dari Perairan Samudera Hindia bagian selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian barat, WPP 713 yaitu dari Perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali dan WPP 714 yaitu Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. Sedangkan Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor termasuk dalam 2 WPP yaitu WPP 573 dan WPP 714.

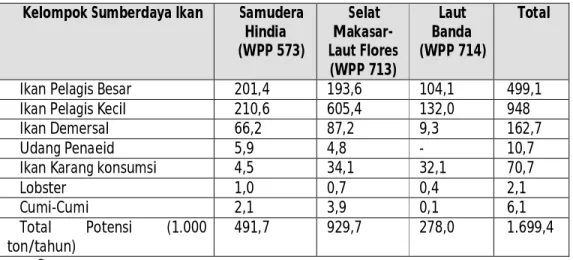

Tabel 1. Estimasi potensi sumberdaya ikan pada WPP 573, WPP 713 dan WPP 714 (KepMen 45 tahun 2011)

Kelompok Sumberdaya Ikan Samudera Hindia (WPP 573) Selat Makasar-Laut Flores (WPP 713) Laut Banda (WPP 714) Total

Ikan Pelagis Besar 201,4 193,6 104,1 499,1

Ikan Pelagis Kecil 210,6 605,4 132,0 948

Ikan Demersal 66,2 87,2 9,3 162,7

Udang Penaeid 5,9 4,8 - 10,7

Ikan Karang konsumsi 4,5 34,1 32,1 70,7

Lobster 1,0 0,7 0,4 2,1

Cumi-Cumi 2,1 3,9 0,1 6,1

Total Potensi (1.000

ton/tahun) 491,7 929,7 278,0 1.699,4

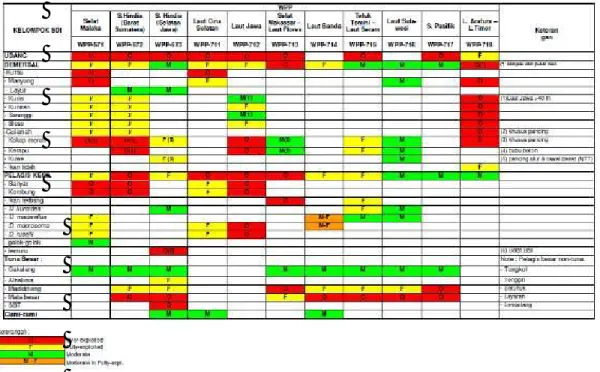

Melalui Kepmen ini, KKP juga sudah mengestimasi besaran pemanfaatan perikanan berdasarkan WPP yang ada. Pendugaan status pemanfaatan perikanan tersebut digolongkan menjadi 4 bagian yaitu Over exploited (O), Fully exploited (F),

Moderate (M), dan Moderate to Exploited (M-F).

Namun dalam assessment potensial (KepMen 45 tahun 2011 ) oleh KKP ini, yang dilakukan hanya mempertimbangkan kondisi pemanfaatan perikanannya saja, sedangkan aspek ekosistem, aspek sosek dan kelembagaan masih belum terkaji dalam format yang baku. Untuk itu sejak tahun 2010 hingga saat ini WWF Indonesia dalam hal ini berinisiasi dalam memfasilitasi pembuatan Indikator pengelolaan perikanan yang berbasis ekosistem bersama Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) dengan konsep tersebut dinamakan

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM

Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM).EAFM merupakan indikator

asessment perikanan yang akan dilakukan bertahap di masing-masing WPP yang ada di Indonesia.

Tabel 2. Status tingkat pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Perairan Indonesia (KepMen 45 tahun 2011)

Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor merupakan kabupaten kepulauan yang memiliki 2 WPP yaitu WPP 573 dan 714. Pendataan di kedua kabupaten ini penting dilakukan mengingat semakin meningkatnya permintaan pasar akan produk perikanan diwilayah timur Indonesia termasuk ketiga kabupaten ini. Tanpa diimbangi oleh pendataan dari sisi ekosistem, sosek, teknik penangkapan yang ada dan kelembagaan yang tergabung dalam EAFM sebagai dasar pengelolaan perikanan tentunya hal ini akan berdampak semakin tidak terarahnya kebijakan perikanan dalam mendukung perikanan yang berkelanjutan dalam meningkatkan perekonomian kabupaten.

Melalui pendataan perikanan berdasarkan indikator EAFM ini, diharapkan dapat menjadi baseline data bagi pemerintah baik itu di KKP pusat dan Pemerintah masing-masing kabupaten dan akan menjadi data pendukung untuk dalam pembentukan kawasan konservasi dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 10 masing-masing kabupaten, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan sekitarnya.

1.2 Tujuan dan Manfaat Studi

Kegiatan ini memiliki tujuan,antara lain :

1. Mengumpulkan data indikator EAFM di kabupaten Flores Timur 2. Pembaharuan pemetaan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut

3. Mengumpulkan data dasar perikanan didesa yang memiliki aktivitas perikanan yang tinggi. (Perikanan pelagis besar, pelagis kecil dan demersal).

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 11

BAB II. SEKILAS KONDISI PERIKANAN

2.1. Perikanan Berbasis Wilayah Kabupaten Flores Timur 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Flores Timur

Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten kepulauan yang terdiri dari 17 pulau (3 buah pulau yang dihuni dan 14 pulau yang tidak dihuni) pulau yang dihuni antara lain adalah Pulau Flores bagian timur, Pulau Adonara dan Pulau Solor. Luas wilayah daratan 1.812,85 km² dan luas laut 2.064,65 km² dengan perincian yaitu Flores Timur daratan 1.066,87 km², Pulau Adonara 519,64 km², Pulau Solor 226,34 km². Flores Timur memilki 4 gunung berapi, yaitu Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Leraboleng serta Gunung Boleng. Terletak antara 8º40” - 8º40” LS dan 122º20 “ BT dan berbatasan dengan sebelah utara Laut Flores, sebelah selatan Laut Sawu, sebelah timur Kabupaten Lembata dan sebelah barat Kabupaten Sikka. Secara administratif Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 wilayah kecamatan, 229 desa dan 21 kelurahan, yang termasuk dalam desa pesisir tercatat sebanyak 121 desa.

Secara topografi bentangan alam Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah yang topografinya terdiri dari perbukitan dan pegunungan dengan beberapa faktor lainnya, seperti :

Kemiringan : 0 – 12 % (417.20 km²), 12 – 40 % (799.86 km²) dan > 40 % (615.79 km²)

Ketinggihan : 0 – 12 m (568.81 km²), 100 – 500 m (934.63 km²) dan > 500 m (291.41 km²)

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 12 Gambar 2. Peta Kabupaten Flores Timur (Bappeda kabupaten Flotim, 2011)

Iklim Kabupaten Flores Timur terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau dengan iklim yang kering berlangsung antara bulan Juni - September, serta musim hujan dengan iklim basa berlangsung antara bulan Desember - Maret. Keadaan tersebut berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November.Hal ini menjadikan Flores Timur sebagai wilayah yang tergolong kering, dimana hanya 4 bulan (Januari-Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah serta 8 bulan sisanya relatif kering.Curah hujan tidak merata dengan rata-rata 300-2000 mm dengan jumlah hari hujan 60-150 hari / tahun dan kedalamam 500-2000 mm / tahun (Flores Timur dalam Angka, 2011).

Secara potensi biodiversitas di Kabupaten Flores Timur memiliki 16 jenis bakau dengan luasan 630,83 ha disepanjang pesisir, sedangkan jenis lamun yang ditemukan sebanyak 5 jenis dengan luasan padang lamun sebesar 1.639,82 Ha. Tutupan karang hidup di kabupaten Flores Timur secara umum berkisar 55,13% – 71,97% yang artinya masih dalam kondisi baik, jenis karang batu yang tercatat sebanyak 345 jenis dari 19

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 13 suku/famili dansedangkan ikan karang yang tercatat sebanyak 210 jenis yang termasuk dalam 33 sukudengan densitas sebanyak 952 ekor ikan perluas areal 250m2(WWF,

2009)

2.1.2. Statistik Perikanan Kabupaten Flores Timur

Penduduk Kabupaten Flores Timur berdasarkan registrasi BPS Kabupaten Flores Timur 2011 sebanyak 232.605 jiwa. Jumlah tersebut 110.976 jiwa (47,71%) laki-laki dan 121.629 jiwa (52.28 %) perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) 53.969. Persebaran penduduk tidak merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, tingkat kepadatan rata-rata 128,31 jiwa/km² dan yang terpadat terdapat di Kecamatan Larantuka, yaitu 492 jiwa/km² dan yang terendah/kurang terdapat di Kecamatan Tanjung Bunga, yaitu 50,65 jiwa/km².

Terdapat 5 kategori armada yang dapat dijumpai di kabupaten ini yang terhitung sebanyak2097 armada yang terdiri atas 7,9% (165 armada) merupakan jukung, 9,8% (206 armada) adalah perahu papan, 32%(672 armada) adalah motor tempel,15,1%(316 armada) adalah kapal motor < 5 GT dan 35,2%(738 armada) adalah kapal motor >5 GT (Flores Timur dalam Angka, 2011)

Terdapat 9 kategori Alat tangkap yang digunakan di Kabupaten Flores Timur dengan jumlah sebanyak 1008 buah/set. Berikut tabel jumlah alat tangkap yang ditemukan di Kabupaten Flores Timur :

Tabel 3. Komposisi Alat Tangkap di Kabupaten Flores Timur ( Data Statistik Perikanan Tangkap Provonsi NTT, 2008)

No Alat Tangkap Jumlah Pesentase (%)

1 Pukat Pantai 70 6,9 2 Pukat Cincin 100 9,9 3 Jaring Insang 160 15,9 4 Bagan 23 2,3 5 Huhate 56 5,6 6 Pancing Tonda 85 8,4 7 Pancing Lainnya 260 25,8 8 Alat Lainnya 254 25,2

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 14

BAB III

METODE PENILAIAN PERFORMA INDIKATOR EAFM

3.1. Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk Survey EAFM mencakup 6 Indikator, antara lain: Sumberdaya Ikan, Teknik Penangkapan, Habitat, Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan. Dalam pengumpulan data dibagi menjadi 2 proses yaitu melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan denganpengambilan data yang dilakukan dengan metode interview dan observasi terarah secara kualitatif melalui kuesioner perikanan pelagis besar, pelagis kecil dan ikan karang (demersal) kepada responden rumah tangga perikanan.Interview akan dilakukan secara perorangan

Penentuan responden berdasarkan pada hal-hal berikut ini :

a. Nelayan yang telah memiliki pengalaman dalam bidang tersebut minimal 5 tahun (tentatif), diutamakan lebih dari 10 tahun.

b. Bersedia diwawancarai.

c. Dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu membuat cluster dari populasi berdasarkan kriteria Klasifikasi alat tangkap dan jenis armada

d. Jumlah sampel tidak terikat, wawancara hanya menargetkan terpenuhinya semua informasi yang dibutuhkan.

e. Perwakilan terhadap pemilik kapal yang mengoperasikan armada penangkapan, pemilik kapal yang tidak mengoperasikan kapal dan ABK

Pengambilan data Sekunder dalam survey ini yaitu dengan observasi kajian ilmiah, dokumen laporan pemerintah dan Kebijakan nasional dan daerah yang mencakup pengelolaan wilayah pesisir dan laut di kabupaten Flores Timur

Dalam Metode penentuan lokasi, berdasarkan pada hal-hal berikut ini :

a. Dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu membuat cluster dari populasi berdasarkan kriteria Jumlah RTP, Klasifikasi alat tangkap dan jenis armada b. Merupakan daerah yang dikelola dalam perrencanaan tata ruang wilayah atau

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 15 Pemilihan lokasi pendataan perikanan dilakukan pada 3 jenis perikanan tangkap yang terdapat di kabupaten Flores Timur, yaitu : perikanan Pelagis Besar (Tuna), Pelagis kecil dan Demersal (Ikan Karang). Desa yang teridentifikasi sebanyak 10 desa yang terbagi atas 6 Kecamatan di kabupaten Flores Timur. Berikut lokasi survei yang teridentifikasi:

Tabel 4. Lokasi Pengambilan Data Survey EAFM

No Kecamatan Desa

1 Solor Timur Motonwutun

2 Solor Timur Watobuku

3 Solor Timur Lohayong 1

4 Larantuka Waibalun

5 Adonara Timur Terong

6 Adonara Timur Lamahalajaya

7 Ile Boleng Boleng

8 Witihama Pledo (Mekko)

9 Klubagolit Sagu

10 Klubagolit Adonara

2.2. Analisa Komposit

Domain Sumberdaya Ikan, Teknik Penangkapan Ikan, Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan yang terdapat pada kuesinoer (Terlampir) akan diberikan nilai berdasarkan status atau kondisi terkini pada saat kajian EAFM dilakukan. Penentuan nilai status untuk setiap indikator dalam domain habitat dilakukan dengan menggunakan pendekatan skoring yang sederhana, yakni memakai skor Likert berbasis ordinal 1,2,3. Semakin baik status indikator, maka semakin besar nilainya, sehingga berkontribusi besar terhadap capaian EAFM.

Perkalian bobot dan nilai akan menghasilkan nilai indeks untuk indikator yang bersangkutan atau dengan rumusan: Nilai Indeks = Nilai Skor * 100 * Nilai Bobot. Nilai indeks dari indikator ini, nantinya akan dijumlahkan dengan nilai indeks dari indikator lainnya dalam setiap domain menjadi suatu nilai indeks komposit. Kemudian, nilai indeks komposit ini akan dikategorikan menjadi 5 penggolongan kriteria dan ditampilkan dengan menggunakan bentuk model bendera (flag model) seperti terlihat pada Tabel berikut ini:

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 16 Tabel 5. Penggolongan Nilai Indeks Komposit dan Visualisasi Model Bendera

Nilai Agregat Komposit

Model Bendera Deskripsi/Keterangan

100-125 Buruk

126-150 Kurang

151-200 Sedang

201-250 Baik

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 17

BAB IV

ANALISIS TEMATIK WILAYAH PENGELOLAAN

PERIKANAN

4.1. Analisis Tematik Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Flores Timur 4.1.1. Hasil Penilaian Per Indikator Pada Domain Sumberdaya Ikan

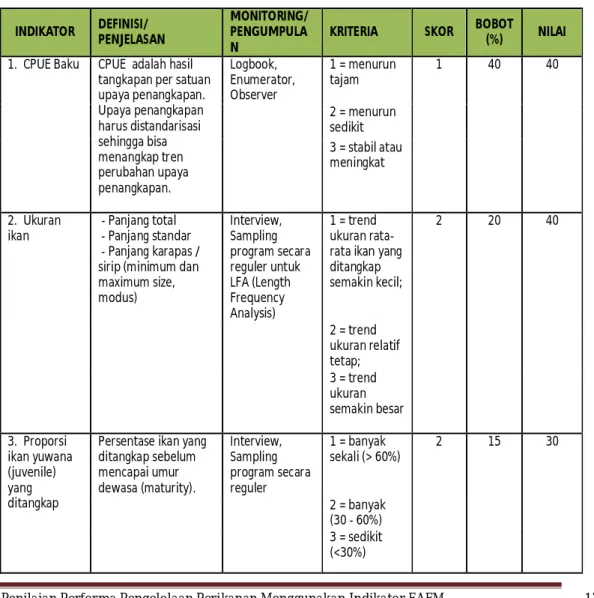

Domain Sumberdaya ikan terdapat 6 indikator yang dikaji dalam penentuan status pada kondisi sumberdaya ikan, gambaran mengenai indikator-indikator yang termasuk dalam domain sumberdaya ikan berdasarkan hasil analisis EAFM ditampilkan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 6. Analisis Komposit Domain Sumberdaya Ikan

INDIKATOR DEFINISI/ PENJELASAN MONITORING/ PENGUMPULA

N KRITERIA SKOR

BOBOT

(%) NILAI

1. CPUE Baku CPUE adalah hasil tangkapan per satuan upaya penangkapan. Upaya penangkapan harus distandarisasi sehingga bisa menangkap tren perubahan upaya penangkapan. Logbook, Enumerator, Observer 1 = menurun tajam 1 40 40 2 = menurun sedikit 3 = stabil atau meningkat 2. Ukuran

ikan - Panjang total - Panjang standar - Panjang karapas / sirip (minimum dan maximum size, modus) Interview, Sampling program secara reguler untuk LFA (Length Frequency Analysis) 1 = trend ukuran rata-rata ikan yang ditangkap semakin kecil; 2 20 40 2 = trend ukuran relatif tetap; 3 = trend ukuran semakin besar 3. Proporsi ikan yuwana (juvenile) yang ditangkap

Persentase ikan yang ditangkap sebelum mencapai umur dewasa (maturity). Interview, Sampling program secara reguler 1 = banyak sekali (> 60%) 2 15 30 2 = banyak (30 - 60%) 3 = sedikit (<30%)

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 18

INDIKATOR DEFINISI/ PENJELASAN MONITORING/ PENGUMPULA

N KRITERIA SKOR

BOBOT

(%) NILAI

4. Komposisi

spesies Jenis target dan non-target (discard dan by catch) Logbook, observasi, interview 1 = proporsi target lebih sedikit 2 10 20 2 = proporsi target sama dgn non-target 3 = proporsi target lebih banyak 5. Spesies ETP Populasi spesies ETP

(Endangered species, Threatened species, and Protected species) sesuai dengan kriteria CITES

Survey dan monitoring, logbook, observasi, interview 1= banyak tangkapan spesies ETP; 1 5 5 2= sedikit tangkapan spesies ETP; 3 = tidak ada spesies ETP yang tertangkap 6. "Range Collapse" sumberdaya ikan

SDI yang mengalami tekanan penangkapan akan "menyusut" biomassa-nya secara spasial sehingga semakin sulit / jauh untuk ditemukan/dicari. Survey dan monitoring, logbook, observasi, interview 1 = semakin sulit; 2 = relatif tetap; 3 = semakin mudah 2 10 20 1 = fishing ground menjadi sangat jauh 2 2= fishing ground jauh 3= fishing ground relatif tetap jaraknya Agregat 155 4.1.1.1 Indikator CPUE

Sesuai pada tabel indikator Catch Per Unit Effort (CPUE) Baku dalam domain Sumberdaya Ikan memiliki bobot terbesar dibandingkan indikator lainnya, yaitu disebut dengan killer indikator sebesar 40 point. Hal ini dikarenakan kuatnya hubungan antara CPUE dengan status biomass stock ikan, sehingga indicator ini banyak digunakan sebagai pengganti pada parameter biomasa, manakala data biomassa tidak tersedia (Modul EAFM, 2012).

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 19 CPUE didefinisikan sebagai laju tangkap perikanan per tahun yang

diperoleh dengan

menggunakan data time

series, minimal selama 5

tahun. Sedangkap effort atau upaya penangkapan ikan itu sendiri diartikan jumlah waktu yang dihabiskan untuk menangkap ikan di wilayah perairan tertentu. Tujuan perlunya menganalisa indikator ini adalah untuk mengetahui trend perubahan stock perikanan dari waktu ke waktu. Trend CPUE yang cenderung menurun, dapat dijadikan sebagai indikasi dampak negatif terhadap stok ikan atau bahkan kecenderungan overfishing. Oleh karena itu nilai CPUE tertinggi adalah ketika penangkapan ikan yang banyak namun tetap memberikan ruang ikan untuk bereproduksi dan berkembang untuk terus mendukung penangkapanyang lestari.

Berdasarkan analisa data statistik perikanan provinsi NTT selama 5 tahun (tahun 2006 - 2010) di kabupaten Flores TImur bentuk grafik CPUE menunjukkan tren penurunan dalam 4 tahun terakhir. Hal ini memberikan gambaran mulai terjadi penurunan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Flores Timur secara umum baik di sektor perikanan pelagis dan demersal. Pembobotan yang dilakukan termasuk dalam kategori 1 yaitu CPUE menurun signifikan. Menurunnya tangkapan ikan pertrip pada perikanan pelagis dan demersal menunjukan bahwa status penangkapan cenderung tidak efektif, meningkatnya effort atau usaha penangkapan trip sepanjang tahun tidak diiringi dengan peningkatan produksi hasil tangkapan yang signifikan.

Penambahan usaha penangkapan seperti menambah armada penangkapan atau meningkatkan intensitas penangkapan dan waktu penangkapan yang ada perlu mempertimbangkan laju reproduksi ikan yang berbeda-beda. Kebijakan perikanan tangkap di Kabupaten Flores Timur kedepannya diharapkan perlu adanya pengaturan dalam penangkapan, baik berupa pengaturan alat tangkap yang lebih selektif, pengaturan wilayah tangkap dengan system zonasi, atau juga pengaturan pada musim penangkapan tertentu.

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 20 Gambar 3. Grafik CPUE Kabupaten Flores Timur peridoe 2006 – 2010

4.1.1.2 Indikator Ukuran Ikan

Pengambilan data indikator ukuran ikan hal ini dilakukan bertujuan mengetahui ukuran panjang ikan sebagai data untuk analisis frekuensi panjang (length frequency analysis) yang selanjutnya akan dapat diduga laju eksploitasi dari suatu unit stok ikan. Jika terjadi penurunan nilai ukuran ikan secara temporal maka mengindaksikan terjadinya kecenderungan tangkap lebih (overfishing) pada perairan tersebut. (Jackson et al., 2001; Orensanz et al., 1998, dalam Modul EAFM, 2012). Kedewasaan ikan yang siap bertelur dapat ditentukan melalui ukuran ikan, oleh karena itu tren mengecilnya ukuran jenis ikan tertentu yang tertangkap menunjukan terganggunya pola reproduksi ikan tersebut sehingga akan berdampak pada produktivitas hasil tangkapan diperairan tersebut kedepannya.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 87,64% responden (baik untuk nelayan ikan pelagis kecil, pelagis besar dan demersal) lebih setuju ukuran ikan dalam lima tahun terakhir relatif berukuran sama, 7,86% responden menyatakan ukuran ikan yang ditangkap lebih kecil, 2,25% menyatakan ukuran ikan lebih besar, dan 2,25% responden menyatakan tidak tahu. Hasil analisa menunjukan pada status sedang atau kriteria 2 yang menyatakan ukuran ikan yang didapatkan dalam 5 tahun terakhir relatif tetap, indikator ini menunjukan bahwa menurut persepsi responden perikanan di Kabupaten Flores Timur cenderung

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 21 belum terjadi penangkapan berlebih. Namun jika dibandingkan dengan indikator CPUE pada domain yang sama, hasil tangkapan per trip semakin menurun dalam waktu 5 tahun terakhir (2006-2010). Data menunjukan produksi ikan semakin menurun dengan ukuran ikan yang sama, jika hal ini terus berlangsung hasil tangkapan ikan yang tertangkap cenderung yang berukuran lebih kecil atau ikan akan beradaptasi terhadap tekanan penangkapan berlebih dengan bereproduksi lebih awal. Kajian lebih detil dalam pengukuran ikan hasil tangkapan nelayan secara langsung kedepannya perlu dilakukan untuk mengakuratkan penentuan indikator ini.

4.1.1.3 Indikator Proporsi Ikan Yuana (Juvenile)

Indikator selanjutnya adalah mengetahui proporsi ikan yuana (juvenile) dalam penangkapan nelayan berdasarkan alat tangkapnya.Secara definisi Ikan yuana (juvenile) merupakan ukuran suatu tahap dalam pertumbuhan ikan yang belum masuk kategori ukuran dewasa (mature). Unit satuan yang digunakan untuk indikator proporsi ikan yuana yang ditangkap ialah (ton, kg, % proporsi) yang dibandingkan dengan biomasa ikan

secara keseluruhan dari hasil tangkapan untuk setiap alat tangkap pada perairan tertentu yang diamati. Indikator ini dapat menggambarkan ukuran mata jarring suatu alat tangkap yang digunakan. dengan demikian jika ikan ukuran yuana pada setiap penangkapan memiliki proporsi yang lebih besar, mengindikasikan bahwa ukuran mata jaring yang digunakan terlalu kecil dan perlu disesuaikan kembali dengan ukuran ikan yang sudah dewasa (Modul EAFM, 2012).

Indikator proporsi ikan yuwana (juvenile) yang ditangkap diberikan status sedang (nilai 30) dengan kriteria 2 yaitu terjadi penangkapan ikan belum dewasa (juvenile) sebanyak 30-60% dari setiap hasil tangkapan. Indikator ini menyediakan pilihan yang bersifat luas untuk penggolongan keberlanjutan yang

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 22 buruk dan baik. Untuk ikan-ikan yang belum dewasa tertangkap lebih dari 60% dari total tangkapan, maka penggolongan keberlanjutan termasuk buruk karena penangkapan juvenile berlebih akan berdampak pada reproduksi ikan yang rendah atau terjadi perubahan pola repoduksi dengan berkurangnya ukuran jenis ikan yang tertangkap (mengecil), Sebaliknya keberlanjutan termasuk baik, bila yang belum dewasa tertangkap kurang dari 30% dari total tangkapan. Di Kabupaten Flores Timur pada musim puncak, sedang, dan paceklik rata-rata ikan yuwana (juvenile) yang tertangkap 30-60%. Berdasarkan data interview didapatkan 77,78% responden mendapatkan jenis ikan juvenile berkisar 30-60% dan 22,22% responden tidak menjawab. Spesies ikan juvenile yang sering ditangkap nelayan pada perikanan demersal yaitu: Kerapu, Kerapu Capan, Kakap (Kaburak, Kamera), Pahada (Baronang), dan Biji Nangka (Gerot-gerot), sedangkan pada perikanan pelagis seperti ikan Layang, Selar, Kombong, Tongkol, Tuna, Cakalang, Sembe, Tuda.

Penangkapan ikan juvenile yang tergolong banyak di Kabupaten Flores Timur, menunjukan bahwa mata jarring yang digunakan nelayan dalam penangkapan pelagis dan demersal masih lebih kecil dibandingkan jenis ikan target, sehingga ikan yuana yang belum dewasa juga turut tertangkap. Jika hal ini terus berlangsung tentunya merupakan suatu pemborosan sumberdaya ikan, ikan yang belum dewasa untuk bertelur tertangkap dan tentunya memotong satu siklus reproduksi ikan tersebut. Kebijakan Pemerintah Daerah yang implementatif dalam mendorong alat tangkap dan cara tangkap yang selektif dalam perikanan demersal dan pelagis merupakan solusi yang efektif dalam mengurangi penangkapan ikan yuana.

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 23

4.1.1.4 Indikator Komposisi Spesies

Indikator komposisi spesies merupakan ukuran biomassa spesies tertentu yang menjadi target penangkapan dan spesies yang bukan target penangkapan terhadap jumlah seluruh hasil tangkapan dari suatu alat tangkap. Tujuan dari penentuan indeks komposisi spesies ialah untuk mengetahui komposisi spesies ikan dan non-ikan yang menjadi target penangkapan dan yang bukan target penangkapan atau dengan kata lain non target (bycatch). Penentuan proporsi ikan tersebut dilakukan terhadap hasil tangkapan suatu alat tangkap di daerah yang diamati. Interpretasi indikator untuk nilai komposisi spesies yaitu dengan melihat tingkat selektifitas alat tangkap yang digunakan untuk menangkap stock ikan. Jika hasil tangkapan dari suatu alat tangkap didapati spesies non target (bycatch) proporsinya lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang menjadi target penangkapan, menunjukan bahwa alat tangkap tersebut tidak selektif (Modul EAFM, 2012).

Dalam analisa indikator komposisi spesies melalui interview terhadap responden menyatakan hasil tangkapan ikan target sebanding dengan jumlah tangkapan non target. Responden yang mendapatkan hasil sampingan, 97,6% menyatakan memanfaatkan dengan cara: 1) Dijual dimana nelayan memperoleh sejumlah uang dari hasil penjualan, 2) Diolah menjadi ikan olahan atau bentuk lainnya dimana nelayan memperoleh sejumlah uang dari penjualan ikan olahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 3) Dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga. Sedangkan 2,4% responden yang melepas hasil tangkapan non target terutama jenis hewan yang dilindungi seperti lumba-lumba dan penyu. Penangkapan sampingan perlu disikapi terutama pada jenis-jenis biota yang dilindungi secara undang-undang atau jenis yang terancam punah dan stocknya di alam kurang. Pengembangan teknologi yang selektif dan cara penangkapan yang efisien untuk ikan target perlu dikembangkan. Pembuatan modul cara tangkap yang ramah lingkungan untuk perikanan demersal dan pelagis merupakan salah satu media dalam peningkatan kapasitas nelayan di kabupaten Flores Timur.

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 24

4.1.1.5 Indikator Spesies ETP

Indikator spesies Endangered species, Threatened species, and Protected

species (ETP) atau Jenis biota yang terancam punah, rentan dan yang sudah

dilindungi. Menurut kategori IUCN Red List Endangered (EN) atau Genting species diartikan sebagai jenis biota yang tidak termasuk dalam terancam kritis (Critically endangered) namun mengalami resiko kepunahan yang sangat tinggi di alam dan dimasukkan ke dalam kategori Extinct in the Wild jika dalam waktu dekat tindakan perlindungan yang cukup berarti tidak dilakukan. Sedangkan peraturan jenis biota yang dilindung dalam perundangan di Indonesia tercakup dalam lampiran Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di nelayan di desa target penelitian tidak seluruhnya memahami jenis-jenis biota yang dilindungi tersebut. 59,2% responden menyatakan jenis biota yang dilindungi antara lain : paus, lumba-lumba, penyu, hiu, duyung dan terumbu karang. 25,5% responden tidak memahami jenis biota yang dilindungi dan 15,3% tidak menjawab. Dalam sepanjang tahun 2010, 98 responden menyatakan telah menangkap jenis ETP setidaknya : Penyu= 59 ekor, Kima= 845 ekor, Lumba-lumba= 33 ekor, Duyung= 3 ekor, Nautilus= 59 ekor, dan Batu Laga= 3 ekor. Prinsip kehati-hatian berlaku pada indikator ini setidaknya penangkapan ETP lebih dari 3 ekor sudah tergolong buruk. Hal ini dikarenakan jenis-jenis ETP sebagai bagian ekosistem dan rantai makanan jika mengalami ketidakstabilan akan berpengaruh terhadap ekosistem yang ada. Sosialisasi mengenai jenis-jenis biota ETP disetiap kegiatan kemasyarakat dan penerapan aturan yang tegas dalam perdagangannya merupakan salah satu solusi dalam mengurangi pemanfaatan biota yang terancam punah, rentan punah dan diindungi.

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 25

4.1.1.6 Indikator Range Collapse

Indikator "Range Collapse" dalam indicator sumberdaya ikan dapat diartikan suatu fenomena yang umum terjadi pada stok ikan jika stok ikan yang bersangkutan mengalami kondisi overfishing. Secara teknis, didefinisikan sebagai yakni pengurangan drastis wilayah/ruang spasial ekosistem laut yang biasanya dihuni oleh stok ikan tertentu. Untuk menentukan ada tidak range collapse ini, maka indikator yang paling mudah adalah melihat apakah terjadi indikasi terhadap semakin sulitnya mencari lokasi penangkapan ikan (fishing ground), karena secara spasial, wilayah penangkapan ikan menjadi semakin jauh dari lokasi fishing ground sebelumnya. Unit yang digunakan untuk indikator range collapse sumberdaya ikan ialah dilihat berdasarkan hasil tangkapan per upaya (CPUE) secara temporal dari tahun ke tahun serta seberapa jauh jarak tempuh (mil atau km) untuk setiap kali trip penangkapan ikan dibandingkan jarak pada tahun-tahun sebelumnya (Modul EAFM).

Berdasarkan hasil analisa interview, responden menyatakan 78,82% nelayan setuju bahwa lokasi penangkapan responden selalu tersedia stok ikan dalam jumlah banyak dan dekat dengan fishing base, namun persepsi ini berbanding terbalik dengan analisa tren CPUE di Kabupaten Flores Timur dalam 4 tahun terakhir yang justru cenderung menurun. Responden juga menyatakan bahwa pada musim tertentu nelayan ikan demersal dan pelagis menangkap hingga ke wilayah kabupaten Lembata dan Sikka. Seperti wilayah perairan Balauring, Waijarang, Loang, Batu Lobang, dan Tanjung Naga pada kabupaten Lembata dan perairan Paga pada kabupaten Sikka, dan laut Sawu. Oleh karena itu indicator Range Collapse termasuk dalam kategori Sedang.

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 26 Gambar 4. Agregat Domain Sumberdaya Ikan

Berdasarkan nilai komposit di tiap indikator seperti ditunjukan pada gambar no. 4. Secara keseluruhan domain sumberdaya ikan di Kabupaten Flores Timur diberikan status sedang atau kuning dengan nilai komposit 155 dari pengukuran maksimal 300.

Secara umum domain sumberdaya ikan menunjukan kondisi sumberdaya ikan yang ada, baik dalam perikanan demersal dan pelagis berstatus sedang atau kuning yang diartikan jika pemanfaatan perikanan tetap pada kondisi yang ada, maka akan terjadi kecenderungan penurunan sumberdaya ikan, hal ini ditunjukan pada hasil analisis indikator CPUE Baku sebagai indikator inti dalam domain ini (Killer Indikator) menunjukkan status buruk atau semakin menurun, begitu juga dengan indikator spesies ETP yang tertangkap baik target maupun non target.

Upaya dalam meningkatkan sumberdaya ikan demersal dan pelagis di perairan kabupaten Flores Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sudah seharusnya menjadi prioritas kebijakan di kabupaten ini. Kebijakan dalam pengumpulan data primer yang konsisten baik dalam perikanan skala besar dan tradisional dalam mendukung hasil analisa yang lebih akurat juga perlu diterapkan. Hal ini bisa didukung dengan pengumpulan data logbook perikanan tangkap dari private sector atau pengusaha perikanan, pengumpulan data profil perikanan didesa pesisir dan juga bekerjasama dengan akademisi yang melakukan riset di kabupaten Flores Timur.

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 27

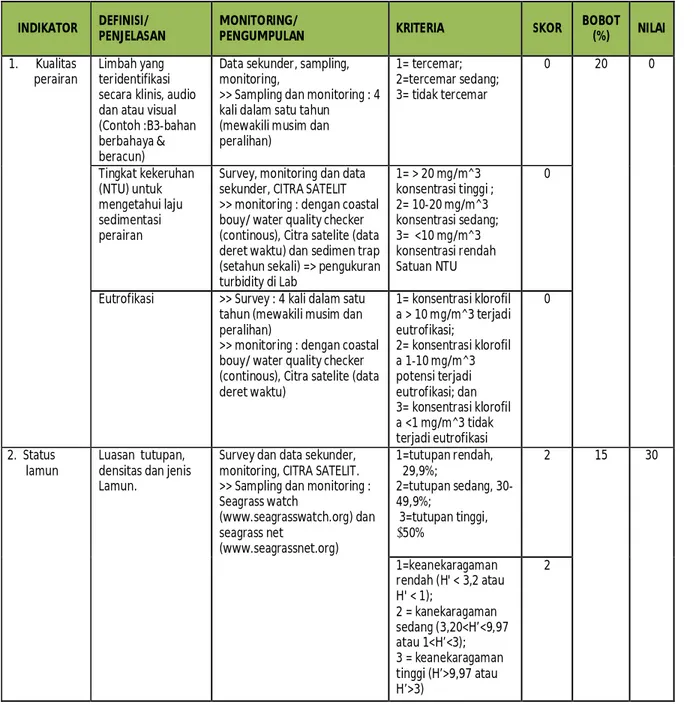

4.1.2. Hasil Penilaian Per Indikator Pada Domain Habitat dan Ekosistem

Gambaran mengenai indikator-indikator yang termasuk dalam domain habitat dan ekosistem berdasarkan hasil analisis EAFM ditampilkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 7. Analisis Komposit Domain Habitat dan Ekosistem

INDIKATOR DEFINISI/ PENJELASAN MONITORING/ PENGUMPULAN KRITERIA SKOR BOBOT (%) NILAI

1. Kualitas

perairan Limbah yang teridentifikasi secara klinis, audio dan atau visual (Contoh :B3-bahan berbahaya & beracun)

Data sekunder, sampling, monitoring,

>> Sampling dan monitoring : 4 kali dalam satu tahun

(mewakili musim dan peralihan) 1= tercemar; 2=tercemar sedang; 3= tidak tercemar 0 20 0 Tingkat kekeruhan (NTU) untuk mengetahui laju sedimentasi perairan

Survey, monitoring dan data sekunder, CITRA SATELIT >> monitoring : dengan coastal bouy/ water quality checker (continous), Citra satelite (data deret waktu) dan sedimen trap (setahun sekali) => pengukuran turbidity di Lab 1= > 20 mg/m^3 konsentrasi tinggi ; 2= 10-20 mg/m^3 konsentrasi sedang; 3= <10 mg/m^3 konsentrasi rendah Satuan NTU 0

Eutrofikasi >> Survey : 4 kali dalam satu tahun (mewakili musim dan peralihan)

>> monitoring : dengan coastal bouy/ water quality checker (continous), Citra satelite (data deret waktu) 1= konsentrasi klorofil a > 10 mg/m^3 terjadi eutrofikasi; 2= konsentrasi klorofil a 1-10 mg/m^3 potensi terjadi eutrofikasi; dan 3= konsentrasi klorofil a <1 mg/m^3 tidak terjadi eutrofikasi 0 2. Status

lamun Luasan tutupan, densitas dan jenis Lamun.

Survey dan data sekunder, monitoring, CITRA SATELIT. >> Sampling dan monitoring : Seagrass watch (www.seagrasswatch.org) dan seagrass net (www.seagrassnet.org) 1=tutupan rendah, 29,9%; 2=tutupan sedang, 30-49,9%; 3=tutupan tinggi, 50% 2 15 30 1=keanekaragaman rendah (H' < 3,2 atau H' < 1); 2 = kanekaragaman sedang (3,20<H’<9,97 atau 1<H’<3); 3 = keanekaragaman tinggi (H’>9,97 atau H’>3) 2

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 28

3. Status

mangrove Kerapatan, nilai penting, perubahan luasan dan jenis mangrove

Survey dan data sekunder, CITRA SATELIT, foto udara >> Citra satelite dengan resolusi tinggi (minimum 8 m) - minimal satu tahun sekali dengan diikuti oleh survey lapangan

>> Survey : Plot sampling 1=kerapatan rendah, <1000 pohon/ha, tutupan <50%; 2=kerapatan sedang 1000-1500 pohon/ha, tutupan 50-75%; 3=kerapatan tinggi, >1500 pohon/ha, tutupan >75% 3 15 30 1=keanekaragaman rendah (H' < 3,2 atau H' < 1); 2 = kanekaragaman sedang (3,20<H’<9,97 atau 1<H’<3); 3 = keanekaragaman tinggi (H’>9,97 atau H’>3) 3 1= luasan mangrove berkurang dari data awal;

2= luasan mangrove tetap dari data awal; 3= luasan mangrove bertambah dari data awal 1 1 = INP rendah; 2 = INP sedang; 3 = INP tinggi 1 4. Status terumbu karang > Persentase tutupan karang keras hidup (live hard coral cover).

Survey dan data sekunder, CITRA SATELIT, foto udara >> Survey : Transek (2 kali dalam setahun)

>> Citra satelite dengan hiper spektral - minimal tiga tahun sekali dengan diikuti oleh survey lapangan 1=tutupan rendah, <25%; 2=tutupan sedang, 25-49,9%; 3=tutupan tinggi, >50% 1 15 15 1=keanekaragaman rendah (H' < 3,2 atau H' < 1); 2 = kanekaragaman sedang (3,20<H’<9,97 atau 1<H’<3); 3 = keanekaragaman tinggi (H’>9,97 atau H’>3) 1 5. Habitat unik/khusus (spawning ground, nursery ground, feeding ground, upwelling). Luasan, waktu, siklus, distribusi, larva drift, spill over, dan kesuburan perairan

Fish Eggs and Larva survey, GIS dgn informasi Citra Satelit, Informasi Nelayan, SPAGs (Kerapu dan kakap), ekspedisi oseanografi 1=tidak diketahui adanya habitat unik/khusus; 2=diketahui adanya habitat unik/khusus tapi tidak dikelola dengan baik; 3 = diketahui adanya habitat unik/khusus dan dikelola dengan baik

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 29 6. Status dan produktivitas Estuari dan perairan sekitarnya Tingkat produktivitas perairan estuari

Survey dan data sekunder, CITRA SATELIT, foto udara >> Survey : 2 kali dalam setahun

>> Citra satelite dengan resolusi tinggi - minimal dilakukan 2 kali setahun dengan diikuti oleh survey lapangan 1=produktivitas rendah; 2=produktivitas sedang; 3=produktivitas tinggi 0 10 0 7. Perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat Untuk mengetahui dampak perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat

Survey dan data sekunder, CITRA SATELIT, data deret waktu, monitoring

> State of knowledge level :

1= belum adanya kajian tentang dampak perubahan iklim; 2= diketahui adanya dampak perubahan iklim tapi tidak diikuti dengan strategi adaptasi dan mitigasi; 3 = diketahui adanya dampak perubahan iklim dan diikuti dengan strategi adaptasi dan mitigasi > state of impact (key indikator

menggunakan terumbu karang): 1= habitat terkena dampak perubahan iklim (e.g coral bleaching >25%); 2= habitat terkena dampak perubahan iklim (e.g coral bleaching 5-25%); 3= habitat terkena dampak perubahan iklim (e.g coral bleaching <5%)

1

3

10 20

Agregat 110

4.1.2.1 Indikator Kualitas Perairan

Indikator kualitas perairan merupakan indikator dengan bobot terbesar pada domain habitat ini. Hal dikarenakan indicator ini dievaluasi dalam rangka mengetahui kualitas dan kesehatan lingkungan perairan, serta mengetahui tingkat percemaran perairan yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap keseluruhan ekosistem atau habitat laut. Lebih lanjut, pencemaran perairan ini didefinisikan sebagai dampak negatif (pengaruh yang membayakan) bagi kehidupan biota, sumberdaya, kenyamanan ekosistem

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 30 perairan, serta kesehatan manusia, dan nilai guna lainnya dari ekosistem perairan tersebut. Suatu perairan dikatakan tercemar jika salah satu dari parameter baku mutu air melebihi ambang batas atau standar pencemaran yang telah ditetapkan. Standar pencemaran atau baku mutu air di Indonesia ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Kualitas perairan mencakup karakteristik fisika, kimia, dan biologi perairan, yaitu suatu ukuran tentang kondisi relatif suatu perairan terhadap standar yang ditentukan untuk kesehatan ekosistem di dalamnya. Kualitas perairan dapat ditentukan oleh keberadaan dan kuantitas kontaminan serta oleh faktor fisik dan kimia seperti pH, konduktifitas, oksigen terlarut, salinitas dll.

Dalam melakukan kajian EAFM terdapat tiga sub-indikator kualitas perairan yang penting untuk diukur yaitu keberadaan limbah yang dapat dideteksi secara klinis dan visual, tingkat kekeruhan perairan, dan eutrofikasi (Modul EAFM, 2012).

Berdasarkan pengumpulan data sekunder, indikator kualitas perairan merupakan salah satu dari indikator yang tidak dapat dianalisa dan dibahas dalam domain ini karena tidak tersedia data atau kajian ilmiah yang mencakup limbah (B3), tingkat kekeruhan, dan eutrofikasi di perairan Kabupaten Flores Timur. Oleh karena itu penilaian indikator ini menjadi 0. Pentingnya mengetahui kondisi perairan laut sebagai barometer kualitas habitat sudah sebaiknya didukung dengan program pengambilan data secara periodik oleh Dinas yang terkait.

4.1.2.2 Indikator Status Lamun

Lamun (seagrass) adalah tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terbenam di dalam laut. Lamun tumbuh subur terutama di daerah terbuka pasang surut dan perairan pantai atau goba yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan karang mati, dengan kedalaman sampai dengan 4 meter. Dalam perairan yang sangat jernih, beberapa jenis lamun bahkan ditemukan tumbuh sampai kedalaman 8 – 15 meter dan 40 meter.

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 31 Kajian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui tutupan dan densitas (kerapatan) lamun, serta keberadaan jenis lamun di suatu wilayah. Ekosistem padang lamun sangat penting artinya bagi kehidupan penyu hijau dan dugong, karena tumbuhan ini merupakan sumber makanan bagi kedua jenis hewan yang dilindungi tersebut. Selain itu, ekosistem padang lamun juga dikenal sebagai daerah asuhan berbagai juvenil ikan dan sebagai daerah perlindungan dari predator bagi ikan-ikan kecil.Beberapa studi menyatakan bahwa telah ditemukan 360 soesies ikan yang berasosiasi dengan padang lamun. Spesies yang bernilai ekonomi dan dominan adalah siganid (Baronang). Berbagai fungsi penting ekosistem lamun tersebut mendasari bahwa status padang lamun merupakan salah satu indikator yang penting untuk diketahui dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan produktivitas ekosistem perairan; untuk mengetahui keberhasilan rekruitmen suatu biota; dan untuk mengetahui daerah pemijahan dan asuhan berbagai biota perairan yang dapat mendukung ketersediaan sumberdaya ikan (Modul EAFM, 2012).

Berdasarkan hasil kajian Survey Ekologi di kabupaten Flores Timur tahun 2009 oleh WWF menunjukan luasan lamun di kabupaten Flores Timur tergolong sedang yaitu berada pada kisaran angka 30%-49,9% dan berdasarkan analisa Citra Aster pada tahun 2009 teridentifikasi luasan lamun di Kabupaten Flores Timur adalah 1,639.82 ha. Dari 13 jenis lamun yang ditemukan di sepanjang perairan Indonesia (Den Hartog 1970 dalam Modul EAFM, 2012), di perairan kabupaten Flores Timur teridentifikasi sebanyak 5 (lima) spesies lamun yang dijumpai. Kelima spesies tersebut yaitu Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii,

Cymomodocea rotundata, Halophila ovalis, dan Halodule sp. Persen tutupan

lamun tertinggi yaitu di Desa Riang Sungai (Solor Barat) sebesar 45% dan tutupan terendah di Pulau Knawe sebesar 19,6%. Keberdaaan lamun di perairan kabupaten Flores Timur perlu dijaga dikarenakan secara alami fungsi fisika-kimia lamun dapat memperlambat laju abrasi pantai, karena lamun merupakan perangkap sedimen (sedimen trap) dan fungsi penting lainnya adalah lamun dapat mengendapkan zat pencemar untuk diolah kembali oleh biota pengurai (detritus), sehingga mendukung perbaikan kualitas perairan secara alami.

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 32

4.1.2.3 Indikator Status Mangrove

Hutan mangrove seringkali disebut dengan hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau. Bila dibandingkan dengan hutan daratan, hutan mangrove memiliki produktifitas primer yang paling tinggi. Hutan mangrove dapat memberikan kontribusi besar terhadap detritus organik yang sangat penting sebagai sumber energi bagi biota yang hidup di perairan sekitarnya. Secara singkat, mangrove merupakan ekosistem pesisir yang penting bagi manusia dengan banyak manfaat dan fungsi diantaranya: Sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen; Penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan dahan pohon mangrove; daerah asuhan (nursery

ground); daerah mencari

makan (feeding ground), dan daerah pemijahan (spawning

ground) berbagai jenis ikan,

udang, dan biota laut lainnya; pemasok larva ikan, udang, dan biota laut lainnya dan juga dapat menjadi tempat wisata.

Berdasarkan pada berbagai fungsi penting mangrove, maka indikator mangrove merupakan salah satu indikator yang penting dalam kajian EAFM. Tingkat kerapatan, nilai penting, keanekaragaman, dan perubahan luasan mangrove merupakan informasi yang dibutuhkan untuk melihat kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove di suatu wilayah pesisir. Evaluasi atau kajian kondisi mangrove dilakukan dalam rangka mengetahui kualitas dan produktivitas ekosistem; untuk mengetahui keberhasilan rekruitmen terutama bagi spesies-spesies penting yang siklus hidupnya berada pada ekosistem mangrove; dan untuk mengetahui kondisi daerah pemijahan dan asuhan berbagai jenis ikan yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove (Modul EAFM, 2012).

Penilaian pada indikator status mangrove dapat dianalisa berdasarkan 4 kriteria yaitu : Kerapatan pohon bakau, Keanekaragaman jenis, perbandingan

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 33 Luasan bakau, dan Indeks Nilai Penting (INP) direrata berdasarkan analisa di ke 4 kriteria tersebut diberikan status sedang. Berikut analisa per kriteria yang dapat dianalisa, berdasarkan hasil penelitian WWF (2009), di 13 stasiun di Kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa kerapatan tingkat pohon terkategori sedang yaitu dengan rata-rata 10.193 pohon/hektar di 10 stasiun, kerapatan ini menunjukan kondisi yang cukup baik dalam mendukung pertumbuhan mangrove didaerah tersebut baik mencakup factor suhu, salinitas dan substrat (Romadhon, A, 2008), Sedangkan keanekaragaman bakau cukup tinggi dengan hasil sampling vegetasi bakau di 13 lokasi di Kabupaten Flores Timur ditemukan 16 jenis bakau (Acrostichum speciosum, Aegialitis annulata, Avicennia marina, Bruguiera

cylindrical, Bruguiera gymnorrhiza, Bruguiera sexangula, Ceriops decandra, Ceriops tagal, Excoecaria agallocha, Heritiera globosa, Lumnitzera racemosa, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, Sonneratia alba, dan Sonneratia caseolaris), dari 8 family yaitu: Avicenniaceae, Combretaceae, Euphorbiaceae.

Tercatat juga luasan bakau yang dapat diidentifikasi berdasarkan citra Aster tahun 2009 seluas 630.83 ha namun hasil wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa luasan hutan bakau cenderung berkurang dan belum tersedia data awal (sebelum survey) hutan mangrove di Kabupaten Flores Timur. Sementara Nilai penting suatu jenis berkisar antara 0 – 300 %, dari 13 lokasi yang dilakukan sampling di kabupaten Flores Timur didapatkan nilai rata-rata 55,22% yang termasuk dalam kondisi rendah. Adapun jenis-jenis mangrove yang memiliki INP dominan, antara lain : Sonneratia alba di daerah Weri, Desa Lewobunga, Lewolaga, Menanga dan Baniona; Rhizopora apiculata didaerah Watotutu, Halakodanuan, Belogili, Sinamalaka, dan Kolaka; Ceriops decandra didaerah Tiwatobi dan Kolaka; Aegialitis annulata didaerah Konga (WWF, 2009).

4 Jenis yang memiliki nilai penting dalam ekosistem mangrove tersebut ditiap stasiun sampling seharusnya lebih diprioritaskan untuk dijaga dan dilestarikan disamping juga jenis lainnya, karena nilai penting jenis ini memberikan suatu gambaran mengenai pengaruh atau peranan suatu jenis tumbuhan mangrove dalam komunitas mangrove dan nilai penting dari tiap jenis

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 34 mangrove sangat tergantung pertumbuhan mangrove yang didukung oleh ketersediaan nutrient dan bahan oganik (Supriharyono dalam Romadhon , 2008)

Seperti halnya ekosistem Mangrove dan Padang Lamun, Terumbu karang juga dapat berfungsi sebagai pelindung pantai dari ancaman erosi dan ombak besar, serta sebagai aset pariwisata bahari yang banyak menghasilkan devisa bagi negara. Ditinjau dari aspek ekonomi, terumbu karang memberikan sumbangan yang cukup besar untuk sektor perikanan. CAESAR (1996) menyatakan bahwa terumbu karang yang termasuk dalam kategori sangat baik dapat menyumbangkan 18 ton ikan per km2/tahun, sedangkan yang termasuk dalam

kategori baik dan cukup adalah sebesar 13 ton/km2 /tahun dan 8 ton/km 2

/tahun. Apabila dikalkulasikan secara ekonomi, nilai terumbu karang yang ada di perairan Indonesia adalah sebesar 4,2 milyar $US dari aspek perikanan, wisata dan perlindungan laut. Nilai ini belum termasuk nilai manfaat terumbu karang sebagai pelindung pantai, bahan bangunan, sumber pangan serta obat-obatan. Namun demikian, terumbu karang juga merupakan ekosistem yang sangat rentan terhadap gangguan akibat kegiatan manusia yang tidak terkendali, dan pemulihannya memerlukan waktu yang lama.

4.1.2.4 Indikator Status Terumbu Karang

Kajian kondisi terumbu karang bertujuan untuk mengetahui persentase tutupan karang hidup dan keanekaragaman jenis karang di dalam suatu wilayah. Persentase tutupan karang hidup ini merupakan indikator kondisi terumbu karang dimana semakin

tinggi tutupan karang hidup maka semakin baik kondisi dan produktifitas perikanan, terutama ikan-ikan yang secara langsung berasosiasi dengan terumbu karang. Sedangkan keanekaragaman jenis terumbu karang merupakan indikator kesehatan

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 35 lingkungan perairan. Kondisi terumbu karang dievaluasi dalam rangka mengetahui kualitas dan produktivitas ekosistem. Selain itu, tutupan karang hidup dan keanekaragaman jenis juga terkait langsung dengan keberhasilan rekruitmen; dan untuk mengetahui daerah pemijahan dan asuhan di suatu perairan (Modul EAFM, 2012)

Indikator status terumbu karang diberikan status buruk, hal ini dikarenakan berdasarkan data terbaru pada survey kesehatan karang atau Reef Health tahun 2012, teridentifikasi terumbu karang Flores Timur berada pada kondisi buruk-sedang (< 50%), dengan rata-rata 21% terkategori buruk dengan temuan sebagian besar kerusakan diakibatkan adanya aktvitas destructive fishing terutama penggunaan bom ikan. Rusaknya terumbu karang secara langsung akan berdampak pada produktivitas perikanan demersal, dan perikanan pelagis juga akan berpengaruh selanjutnya sebagai rantai makanan dalam siklus perikanan. Perlunya upaya dalam menjaga dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang mutlak dilakukan di Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan produktivitas perikanan yang semakin menurun.

4.1.2.5 Indikator Habitat Unik atau Khusus

Habitat unik atau khusus didefinisikan sebagai habitat atau spesies khusus yang mempunyai nilai ekologi dan ekonomi yang sangat tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam pemantauannya. Informasi tentang lokasi-lokasi spawning ground, nursery ground, feeding ground, dan

upwelling sangat penting untuk menentukan bahwa suatu perairan memiliki

habitat unik/khusus yang berperan dalam mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Selain itu, spesies endemik, langka, dan terancam punah adalah beberapa kriteria lain yang dapat dipakai dalam menentukan habitat/spesies unik/langka. Hal ini penting dikaji karena lokasi-lokasi tersebut merupakan tempat bagi berbagai jenis ikan tumbuh dan berkembangbiak, yang pada akhirnya dapat mendukung kegiatan perikanan di sekitarnya.

Indikator habitat/spesies unik/khusus dievaluasi dalam rangka untuk memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan perikanan yang harus dilakukan baik melalui Pengaturan dengan system buka tutup berdasarkan musim

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 36 (open close area season), pengaturan alat tangkap, penentuan lokasi tangkap (fishing ground), atau pun dengan pengembangan kawasan konservasi perairan. Dengan mengetahui habitat-habitat unik/khusus tersebut, maka pengelola perikanan dapat dengan mudah memetakan dan mengatur bagaimana pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat dijelaskan kepada stakeholders terkait dan diimplementasikan secara optimal (Modul EAFM, 2012).

Sama halnya dengan indikator kualitas air, kajian ilmiah (riset) terkait habitat penting seperti lokasi peneluran ikan, lokasi peneluran penyu, feeding

ground penyu, lokasi-lokasi migrasi beberapa ikan endemik, langka, dan terancam

punah seperti paus dan duyung belum teridentifikasi. Wilayah ini sangat penting sebagai daya dukung sumberdaya perikanan disuatu area dan dengan mengetahui habitat penting pengelolaan sumberdaya laut akan lebih terfokus dan efisien dalam wilayah tertentu namun berdampak luas. Dalam mendukung rencana pengelolaan perikanan disarankan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian atau akademisi dan LSM dalam melakukan kajian habitat penting ini.

4.1.2.6 Indikator Produktivitas Estuary

Indikator selanjutnya adalah menganalisa produktivitas estuary dan perairan sekitarnya. Perlu diketahui bahwa defiisi Estuari adalah suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara air tawar dan air laut. Kebanyakan estuari

didominasi oleh substrat lumpur yang berasal dari endapan yang dibawa oleh air tawar maupun air laut. Karena partikel yang mengendap kebanyakan bersifat organik, substrat dasar estuari biasanya kaya akan bahan organik,

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 37 Tujuan dari kajian produktifias estuary dan perairan sekitarnya ini adalah untuk mengetahui kualitas dan produktivitas perairan yang dihitung dari konsentrasi klorofil a; Selain itu, indikator ini dapat menjelaskan tentang pentingnya suatu estuari sebagai daerah asuhan bagi beberapa spesies perikanan yang bernilai ekonomis (Modul EAFM, 2012).

Indikator status dan produktivitas estuari dan perairan sekitarnya tidak dapat dianalisis tidak tersedianya data primer dan sekunder menyangkut produktivitas estuari di Flores Timur oleh karena itu penilaian pada indikator ini adalah kosong (0). Pentingnya mengetahui informasi indikator ini bagi kabupaten Flores Timur yaitu produktivitas estuarine menyediakan unsur hara bagi ekosistem laut. Semakin tinggi produktivitas perairan estuari, maka akan semakin besar peran estuari dalam mendukung produksi sumberdaya ikan di perairan sekitarnya.

4.1.2.7 Indikator Perubahan Iklim Terhada Kondisi Perairan dan Habitat

Indikator terakhir pada domain ini adalah pengaruh perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat. Indikator ini perlu diketahui untuk menunjukan semakin besar dampak perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat, maka keberlanjutan sumberdaya perikanan semakin terancam, sehingga diperlukan strategi adaptasi dan mitigasi untuk menekan pengaruh perubahan iklim tersebut. Perubahan iklim dapat menyebabkan kenaikan suhu udara, kenaikan suhu permukaan laut, dan peningkatan konsentrasi karbondioksida di udara. Pengaruh perubahan iklim ini sangat mempengaruhi kondisi perairan, perubahan musim perikanan, kejadian kekeringan dan kebanjiran, serta degradasi terumbu karang akibat tingginya suhu permukaan laut yang menyebabkan pemutihan/bleaching.

Pada indikator ini tidak teridentifikasi adanya penelitian yang secara spesifik terkait dampak perubahan iklim yang terjadi. Namun berdasarkan survey Reef Health yang dilakukan oleh WWF tahun 2012, turut mengambil data pemutihan karang sebagai salah satu indikator dampak perubahan suhu laut.long Hasil pengamatan menunjukan pemutihan karang di 15 titik penyelaman pemutihan karang < 5% yang tergolong masih rendah. Data kajian ini diperlukan

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 38 diketahui untuk kepentingan pengelolaan perikanan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa kasus yang terjadi di bidang perikanan adalah bergesernya musim perikanan pelagis, kondisi cuaca yang sulit diprediksi hingga menurunnya produktivitas perikanan demersal dikarenakan adanya pemutihan karang. Informasi dampak perubahan iklim mendukung dalam pembuatan strategi adapatasi dan mitigasi perubahan iklim dalam sendi-sendi kebijakan pengelolaan perikanan untuk mengurangi kerentanan masyarakat pesisir yang terkendala dampak langsung fenomena perubahan iklim.

Gambar 5. Agregat Domain Habitat dan Ekosistem

Berdasarkan nilai komposit di tiap indikator seperti ditunjukan pada gambar no.5 Secara keseluruhan domain habitat dan ekosistem di Kabupaten Flores Timur diberikan status buruk atau merah dengan nilai komposit 110 dari nilai total komposit 300. Hal ini dikarena dari 7 indikator yang dianalisis hanya 5 indikator dengan status sedang dan buruk sementara 2 indikator lainnya tidak dianalisis karena tidak tersedia data pendukung yaitu pada indikator kualitas perairan dan produktivitas estuari.

Domain habitat akan sangat menentukan kelimpahan dan keanekaragaman sumberdaya ikan yang terdapat di dalamnya. Secara umum, semakin baik kondisi habitat maka kelimpahan dan keanekaragaman sumberdaya semakin baik.

Perlunya upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pengumpulan data terkait pengecheckan kualitas air dan status produktivitas estuaris perlu diketahui dan diidentifikasi kondisinya sebagai satu bagian habitat yang tidak bisa

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 39 dipisahkan. Baik buruknya kualitas air dan produktivitas estuarine akan mempengaruhi kesehatan ekosistem didalamnya yang termasuk terumbu karang, lamun dan bakau yang berpengaruh terhadap produktivitas perikanan disuatu perairan.

Indikator Terumbu karang juga perlu menjadi perhatian utama dalam pengelolaan perikanan di kabupaten Flores Timur. Tingginya persentase kerusakan yang terjadi disepanjang perairan kabupaten ini tidak saja merugikan produktivitas di sektor perikanan, namun juga disektor pariwisata. Upaya dalam langkah pencegahan sebaiknya diupayakan peningkatan pengawasan yang efisien dan tindakan yang tegas terhadap pelaku pengrusak terumbu karang perlu dilakukan secara bersama, dan juga menindak pembeli jenis ikan-ikan yang ditangkap dengan cara tidak ramah lingkungan. Sedangkan upaya untuk melakukan rehabilitasi terumbu karang yang rusak dapat dilakukan dengan program penanaman terumbu karang buatan.

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 40

4.1.3. Hasil Penilaian Per Indikator Pada Domain Teknis Penangkapan Ikan

Gambaran mengenai indikator-indikator yang termasuk dalam domain teknis penangkapan ikan berdasarkan hasil analisis EAFM ditampilkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 8. Analisis Komposit Domain Teknis Penangkapan Ikan

INDIKATOR DEFINISI/ PENJELASAN MONITORING/ PENGUMPULA

N KRITERIA SKOR

BOBOT (%) NILAI

1. Metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal

Penggunaan alat dan metode

penangkapan yang merusak dan atau tidak sesuai peraturan yang berlaku. Laporan hasil pengawas perikanan, survey 1=frekuensi pelanggaran > 10 kasus per tahun ;

2 = frekuensi pelanggaran 5-10 kasus per tahun ;

3 = frekuensi pelanggaran <5 kasus per tahun

1 30 30

2. Modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan.

Penggunaan alat tangkap dan alat bantu yang menimbulkan dampak negatif terhadap SDI Sampling ukuruan ikan target/ikan dominan.

1 = lebih dari 50% ukuran target spesies < Lm ;

2 = 25-50% ukuran target spesies < Lm

3 = <25% ukuran target spesies < Lm 3 25 75 3. Fishing capacity dan Effort Besarnya kapasitas dan aktivitas penangkapan Interview, survey, logbook 1 = R kecil dari 1; 2 = R sama dengan 1; 3 = R besar dari 1 1 15 15 4. Selektivitas

penangkapan Aktivitas penangkapan yang dikaitkan dengan luasan, waktu dan keragaman hasil tangkapan Statistik Perikanan Tangkap, logbook, survey 1 = rendah (> 75%) ; 2 = sedang (50-75%) ; 3 = tinggi (kurang dari 50%) penggunaan alat tangkap yang tidak selektif)

3 15 45

5. Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal

penangkapan ikan dengan dokumen legal

Sesuai atau tidaknya fungsi dan ukuran kapal dengan dokumen legal Survey/monito ring fungsi, ukuran dan jumlah kapal.

1 = kesesuaiannya rendah (lebih dari 50% sampel tidak sesuai dengan dokumen legal); 2 = kesesuaiannya sedang (30-50% sampel tidak sesuai dengan dokumen legal);

3 = kesesuaiannya tinggi (kurang dari 30%) sampel tidak sesuai dengan dokumen legal

1 10 10 6. Sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan. Kualifikasi kecakapan awak kapal perikanan. Sampling kepemilikan sertifikat 1 = Kepemilikan sertifikat <50%; 2 = Kepemilikan sertifikat 50-75%; 3 = Kepemilikan sertifikat >75% 1 5 5 Agregat 180

Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM 41

4.1.3.1 Indikator Metode Penangkapan Ikan yang bersifat destruktif dan/atau ilegal

Indikator metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan/atau illegal dengan bobot terbesar dalam domain teknik penangkapan. Hal ini dikarenakan penangkapan ikan yang merusak dan atau ilegal merupakan ancaman yang paling besar bagi kelestarian

ekosistem pesisir dan laut di Indonesia, terutama ekosistem terumbu karang. Dampak dari praktek-praktek penangkapan ikan yang destruktif dan atau ilegal tersebut, kini mulai dirasakan oleh masyarakat nelayan, khususnya untuk nelayan perikanan karang,

yang semakin sulit untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan.

Secara definisi metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif atau merusak adalah cara menangkap ikan yang dapat menimbulkan kerusakan secara langsung, baik terhadap habitat (tempat hidup dan berkembang biak) ikan maupun terhadap sumber daya ikan itu sendiri. Sementara, yang dimaksud dengan metode penangkapan ikan yang ilegal adalah cara menangkap ikan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, baik ditingkat lokal, nasional, regional maupun internasional (Modul EAFM, 2012).

Kriteria penilaian baik atau buruknya indikator metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal dalam pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di suatu perairan, adalah dengan melihat jumlah kasus pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal tersebut. Dengan demikian, unit yang digunakan untuk indikator ini adalah jumlah kasus pelanggaran.

Berdasarkan pengumpulan data terhadap responden dan logbook penangkapan ikan didesa Lamakera, teknik penangkapan dengan cara merusak terjadi pelanggaran kasus > 10 kasus pertahun, dan hal ini terjadi sejak tahun 1996