II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teripang

Teripang merupakan salah satu anggota hewan berkulit duri (Echinodermata). Memiliki tubuh lunak, berdaging dan bentuknya silindris memanjang seperti buah ketimun atau ulat (Pechenik, 2000). Gerakannya sangat lamban sehingga hampir seluruh hidupnya berada di dasar laut (Martoyo et al., 2000). Warnanya bervariasi tergantung jenisnya, mulai dari berwarna hitam, coklat kehijauan, dan bahkan ada beberapa jenis yang mempunyai warna terang seperti merah muda, oranye, ungu dan kadang-kadang bergaris-garis atau belang-belang (Wibowo et al., 1997). Perbedaan warna ini terkadang digunakan dalam membedakan jenis teripang (Barnes, 1987).

Klasifikasi teripang menurut Wibowo et al. (1997) dan Martoyo et al. (2000) adalah sebagai berikut :

Filum : Echinodermata Sub Filum : Echinozoa Kelas : Holothuroidea Sub Kelas : Aspichitotecea Ordo : 1. Aspidoochirota 2. Dendrochirota Famili : Aspidochirotae Genus : 1. Holothuria 2. Stichopus 3. Thelonota 1. Actinopyga 2. Muelleria

Spesies : 1. Holothuria a. H. nobilis J. b. H. Scabra J. 2. Stichopus variegatus J. 3. Thelonota ananas J. 4. Actynopyga a. A. lecanora J. b. A. miliaris c. A. Echinites 5. Muelleria lecanora

Biota ini dikenal dengan nama gamat (Malaysia), ketimun laut, suala, sea cucumber (Inggris), beche de-mer (Perancis) atau dalam istilah pasaran internasional dikenal dengan nama teat fish (Martoyo et al., 2000).

Permukaan tubuh teripang pada umumnya kasar karena adanya spikula pada dinding tubuh (Hyman, 1955). Ukuran tubuhnya juga bervariasi untuk setiap jenisnya. Misalnya jenis Holothuria atra dapat mencapai panjang 60 cm dan berat 2 kg, jenis teripang pasir atau teripang putih (Holothuria scabra) panjangnya 25-35 cm dengan berat antara 0.25-0.35 kg.

Sistim pencernaannya berbentuk tabung memanjang terdiri dari tentakel, mulut, kerongkongan, tenggorokan, perut besar, usus halus, kloaka dan anus. Mulut teripang dikelilingi oleh 10-30 tentakel yang digunakan untuk mengumpulkan makanan. Teripang memiliki dua cara makan yaitu dengan menangkap plankton dengan tentakelnya dan dengan menelan pasir.

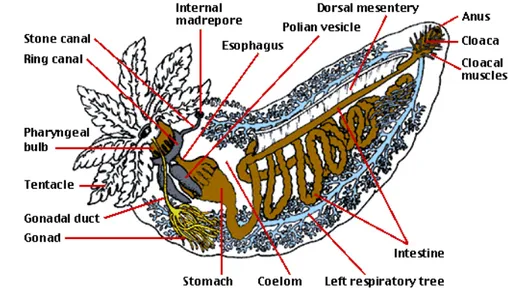

Teripang merupakan komponen penting dalam rantai makanan (food chain) di terumbu karang dan ekosistem asosiasinya pada berbagai tingkat struktur pakan (trophic levels). Teripang berperan penting sebagai pemakan deposit (deposit feeder) dan pemakan suspensi (suspensi feeder) (Darsono, 2005). Untuk lebih jelasnya penampang teripang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1 Penampang teripang ( Sumber : http:www://tolweb.org)

Sistim sirkulasi teripang dapat menghasilkan tenaga dan gerak berbentuk haemal ring yang mengelilingi kerongkongan dan membagi 5 radial jaringan

darah yang menyebar kelima saluran dan terletak di bawah lapisan otot dan memiliki darah transparan atau coklat. Sirkulasi air terjadi di bagian atas haemal ring dan di sekitar kerongkongan yang terbagi 5 cabang radial tertutup ke bagian lingkaran kanal serta saling berhubungan dengan pollan vesicle dan stone canal (Wibowo et al., 1997).

Teripang termasuk hewan dioecious (gonokoristik). Artinya hewan yang berkelamin jantan terpisah dengan yang berkelamin betina. Untuk membedakan jenis kelamin tersebut secara morfologis sangat sulit dan harus dilakukan pembedahan gonad untuk diambil organ kelaminnya. Perbedaannya akan tampak jelas bila dilihat di bawah mikroskop dengan menyayat bagian organ kelamin (Darsono, 1999). Organ kelamin betina berwarna kekuning-kuningan dan berubah menjadi kecoklatan bila sudah matang kelamin. Sedangkan organ kelamin jantan berwarna bening keputihan. Perkawinannya berlangsung secara eksternal. Sel telur dan sperma masing-masing dihasilkan oleh individu jantan dan betina dengan cara disemprotkan.

Umumnya teripang dapat ditemukan hampir di seluruh perairan pantai, mulai daerah pasang surut yang dangkal sampai perairan yang lebih dalam. Untuk hidupnya, teripang lebih menyukai perairan yang jernih dan airnya relatif tenang. Masing-masing spesies umumnya memiliki habitat yang spesifik (Martoyo et al., 2000). Misalnya teripang pasir banyak ditemukan di perairan berpasir atau pasir campur lumpur di kedalaman 1-40 m serta sering pula ditemukan di perairan yang dangkal dan banyak ditumbuhi oleh lamun, ataupun di sela-sela karang yang masih hidup ataupun mati. Teripang koro dan teripang pandan banyak ditemukan di perairan yang lebih dalam. Di habitatnya, ada jenis teripang yang hidup berkelompok dan ada pula yang hidup soliter.

Teripang tersebar di daerah terumbu karang sepanjang daerah tropis Indo-Pasifik yaitu mulai dari pulau di sebelah barat Samudera Hindia, Pulau Mascarene di Afrika Timur, Australia Utara, Filipina, Cina, Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, pulau-pulau di Pasifik selatan dan Kepulauan Hawaii, termasuk di Indonesia. Bahkan penyebaran teripang Indonesia juga sangat luas. Pada umumnya teripang tersebar mengikuti penyebaran pulau-pulau karang. Penghasil teripang yang utama adalah daerah Riau, Lampung, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku dan Irian Jaya (Aziz, 1997).

Potensi teripang yang dimiliki Indonesia termasuk sangat besar. Menurut data Dirjen Budidaya DKP pada tahun 2005 produksi teripang dari perikanan

tangkap sebesar 42 ton (Martoyo et al., 2006). Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan, saat ini telah banyak dilakukan upaya untuk membudidayakannya. Teripang dari Indonesia selama ini banyak diekspor ke Hongkong, Taiwan dan Singapura (Darsono, 2005). Sementara teripang kering yang telah diolah, banyak dijual ke USA, Canada, Eropa, Taiwan, Korea, China, Australia, Malaysia dan beberapa negara lain.

Pemanfaatan teripang telah dimulai sejak lama terutama sebagai makanan. Bahkan tercatat bahwa etnis Cina telah mengenal teripang sebagai makanan berkhasiat secara medis sejak masa Dinasti Ming (Purwati, 2005). Beberapa tahun terakhir penelitian untuk mengisolasi zat bioaktif dari biota ini telah banyak dilakukan. Liu et al. (2002) telah berhasil mengekstrak glycosaminoglycans (GAGs) dari teripang jenis Metriatyla scabra. Senyawa GAGs ini sangat potensial untuk mengurangi resiko terkena aterosklerosis (timbunan zat lemak di dalam atau di bawah lapisan dinding pembuluh darah) dan resiko hiperlipoproteinemia.

Penelitian yang dilakukan oleh Idid et al. (2001) telah berhasil mengekstrak senyawa bioaktif dari tubuh teripang Stichopus badionotus Selenka. Dari ekstrak etanol yang diperoleh menunjukkan kemampuan sebagai anti exudative, anti inflamasi, cytoprotective dan anti migrasi netrofil. Pada kulit dan tubuh teripang Stichopus japonicus juga banyak ditemukan asam mukopolisakarida yang bermanfaat untuk penyembuhan penyakit ginjal, anemia, diabetes, paru-paru basah, anti tumor, anti inflamasi dan pencegahan penuaan jaringan tubuh. Sedangkan ekstrak murninya cenderung menghasilkan holotoksin yang efeknya sama dengan antimisin dosis 6.25-25 µg/ml.

Bahan bioaktif didalam teripang juga mengandung antioksidan yang dapat membantu mengurangi kerusakan sel dan jaringan tubuh (Hawa et al., 1999). Penelitian Chludil et al. (2002) menemukan aktifitas antifungi pada teripang jenis Hemoiedema spectabilis. Teripang juga diketahui mempunyai bahan aktif dengan efek antinosiseptif (penahan sakit) dan anti-inflamasi (melawan radang dan mengurangi pembengkakan) (Wibowo et al., 1997).

Sementara para peneliti di Institut Kimia Universitas Philipina Los Banos menemukan bahwa teripang dapat menjadi agen anti tumor dan dapat di gunakan untuk pengobatan penderita human immunodefisiensy virus (HIV). Dalam percobaan tersebut para peneliti mengisolasi lektin dari Holothuria sp. Lektin adalah gula dengan aktifitas anti kanker yang biasanya di temukan dalam

tumbuhan, tetapi juga di temukan pada hewan bertulang belakang (vertebrata) dan hewan tidak bertulang belakang (avertebrata). Lektin yang di isolasi dari teripang coklat ternyata memiliki aktivitas mitogenik. Juga efektif melawan kanker otot tikus dan kanker paru - paru manusia pada level masing - masing 5 dan 50 µg (Anonimus, 2005b).

Hawa et al. (1999) menyatakan bahwa jika teripang dikonsumsi secara rutin dapat menurunkan hipertensi, asma, menyembuhkan luka dalam dan kanker. Ditambahkan pula oleh para peneliti dari Shanghai Institute of Hematology, Shanghai Second Medical University, China yang mengungkapkan bahwa di dalam teripang di temukan aktivitas anti penggumpalan darah. Hal ini disebabkan adanya senyawa glikosaminoglikan. Pada konsentrasi 5 µg/ml, glikosaminoglikan mampu menyembuhkan stroke iskemik otak dan penyakit jantung iskemik.

2.2 Hormon Steroid

Menurut Schunack et al. (1990) hormon adalah senyawa aktif biologis yang bekerja dalam konsentrasi kecil, dibentuk dalam jaringan atau organ tertentu dari organisme hewan dan manusia dan melalui aliran darah mencapai organ sasaran serta memperlihatkan kerja spesifik. Hormon juga merupakan pembawa pesan kimiawi khusus yang dihasilkan oleh suatu bagian tertentu dari suatu organisme dan berdifusi melalui aliran darah ke bagian lain dari organisme, tempat zat dalam konsentrasi sangat rendah efektif dalam mengatur dan mengkoordinasi aktivitas selnya (Villee et al., 2004).

Lehninger (1982) menyatakan bahwa secara kimiawi hormon dapat digolongkan menjadi tiga kelompok berdasarkan bahan pembentuknya yaitu:

1. Hormon peptida: Mempunyai residu asam amino 3-200 meliputi semua hormon hipothalamus dan pituitari, juga insulin dan glukagon pada pankreas.

2. Hormon amina: Kecil, dapat larut dalam air mengandung grup amina meliputi adrenalin pada medula adrenal dan hormon tiroid.

3. Hormon steroid: Dapat larut dalam minyak, meliputi adrenal kortisol, hormon androgen (hormon seks jantan) dan estrogen (hormon seks betina).

Hormon steroid banyak terdapat pada hewan yang dihasilkan oleh testis, ovari, korteks dan plasenta (Voet et al., 1999). Sementara Murray et al. (1997) mengatakan bahwa hormon steroid dibentuk dari jaringan adrenal di dalam

tubuh. Steroid yang terdapat di alam biasanya dalam jumlah terbatas dan mempunyai aktivitas biologis dengan karakteristik tertentu, yaitu:

1. Substitusi oksigen pada atom C-3, suatu sifat khas dari steroid alam. 2. Substitusi gugus metil pada atom C-10 dan C-13 yang dikenal dengan

atom C-18 dan C-19 berturut-turut, kecuali pada senyawa steroid dengan cincin A berbentuk benzoid seperti pada kelompok estrogen.

3. Kemungkinan substitusi gugus alifatik (R) pada atom C-17. Substitusi ini memberikan dasar pembagian senyawa steroid.

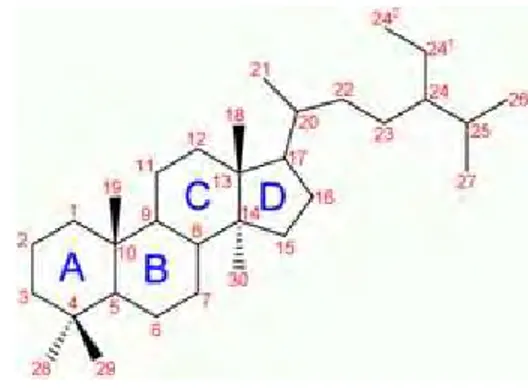

Hormon steroid merupakan hormon turunan kolesterol yang memiliki 27 atom karbon dan terdiri dari empat cincin yang ditandai dengan A, B, C dan D (Fessenden dan Fessenden, 1986). Struktur intinya berupa cincin siklopentana dengan nama cyclopentanoperhydrophenanthrene (Gass dan Kaplan, 1982) (Gambar 2).

Gambar 2 Struktur inti steroid (Sumber : http://en.wikipedia.org)

Menurut Voet et al. (1999) hormon steroid diklasifikasikan dalam tiga kelompok berdasarkan respon fisiologisnya yaitu:

a. Golongan glucocorticoid seperti cortisol (kelompok C21) yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, lipid dan fungsi vital lainnya. Termasuk juga berperan dalam reaksi inflamatori, dan mengatasi stress.

b. Golongan aldosteron dan mineralcorticoid yang lain. Hormon ini berperan dalam mengatur ekskresi garam dan air.

c. Golongan androgen dan estrogen, yang mempengaruhi perkembangan dan fungsi seksual. Salah satu jenis androgen adalah testosteron yaitu hormon seks laki-laki.

Devlin (1993) mengatakan bahwa hormon steroid dibentuk dari jaringan tertentu didalam tubuh dan dibagi kedalam dua kelas yaitu: hormon adrenal dan hormon seks (testosteron, estrogen dan progesteron). Sedangkan menurut

Hafferi dan Wolf dalam Hunter dan Donaldson (1983) hormon androgen terdiri dari androstanedion, androstenedion, androstenediol dan trans-hidrosterin. Hormon steroid merupakan molekul yang berukuran kecil sehingga dapat masuk ke seluruh sel, tetapi hanya sel-sel sasaran yang memiliki reseptor khusus yang dapat mengikat hormon tersebut, yang selanjutnya akan terjadi sintesis protein baru (Mc Donald, 1980).

Reseptor hormon steroid berada di dalam sel. Hormon yang terikat akan ditransfer ke dalam inti sel. Di dalam sel, hormon steroid ini akan melakukan modifikasi terhadap sintesis protein. Dengan demikian akan terjadilah perubahan terhadap struktur enzim maupun aktifitasnya sehingga akan terjadi pula perubahan-perubahan fisiologis yang dikehendaki hormon yang bersangkutan (Affandi dan Tang, 2002).

Testosteron akan berikatan dengan alphaglobulin dalam sirkulasi darah untuk ditransformasikan. Sekitar 77-99% dari testosteron yang bersirkulasi terikat dengan globuli proteinnya. Sedangkan testosteron yang bebas memasuki sel target lalu diubah menjadi dihydrotestosteron oleh suatu enzim dalam sitoplasma dan kemudian berikatan dengan reseptor pada inti (Martin, 1979).

Androgen (hormon seks laki-laki) diantaranya berfungsi dalam menstimulasi proses spermatogenesis tahap akhir, meningkatkan pertumbuhan dan aktifitas ekspresi dari organ kelamin pelengkap, perkembangan kelamin sekunder serta tingkah laku seksual (Martin, 1979). Menurut Ganong (1983) hormon androgen dihasilkan oleh testis dan berfungsi dalam maskulinisasi dan pertahanan tubuh. Androgen ada yang dihasilkan secara alami seperti testosteron, 11α-ketotestosteron serta dihydrostestosteron dan ada pula yang sintetik seperti 17α-metiltestosteron dan testosteron propionat (Sower dan Iwarnoto, 1985).

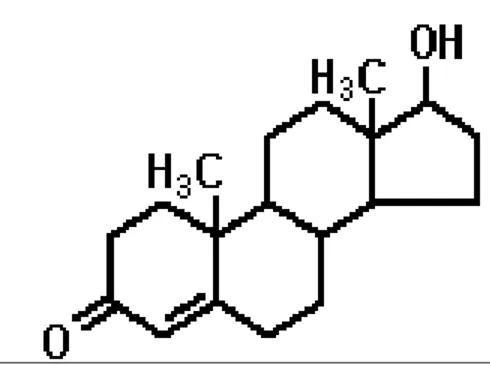

Hormon testosteron merupakan hormon yang bersifat anabolik dan androgenik. Di antara kedua sifat itu yang lebih menonjol adalah sifat androgenik yang berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, organ seksual sekunder dan kelenjar asesoris kelamin seperti halnya mempengaruhi pertumbuhan jengger dan pial. Sedangkan untuk sifat anabolik, berpengaruh pada pertumbuhan jaringan dan sel-sel seperti otot, eritrosit serta pertumbuhan tulang. Struktur testosteron dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Struktur testosteron (Sumber : http://encyclopedia.quickseek.com)

Sintesis testosteron pada tubuh hewan jantan terjadi dalam suatu jaringan yang merespon androgen sehingga terbentuk metabolit androgenik yang berperan dalam pengaturan tanda-tanda seks sekunder. Dalam hal ini, hipofisa anterior mensekresi folicle stimulating hormone (FSH) dan luiteinizing hormone (LH) dimana LH mengatur aktivitas sel-sel leydig testes dalam memproduksi testosteron, sementara FSH merangsang spermatogenesis di dalam tubuli seminiferi. Proses ini terjadi pada pejantan yang telah mencapai kematangan seksual.

2.3 Ekstraksi Hormon Steroid

Ekstraksi adalah peristiwa pemindahan zat terlarut (solut) di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur (Nur dan Adijuwana, 1989). Setiap zat memiliki kelarutan yang berbeda-beda dalam pelarut yang berlainan. Menurut Ketaren (1987) bahwa pada prinsipnya proses ekstraksi minyak/lemak dengan pelarut adalah usaha melarutkan minyak/lemak yang ada dalam bahan dengan menggunakan pelarut yang mudah menguap.

Menurut Handley (1998) teknik ekstraksi terdiri dari dua yaitu tradisional dan baru. Teknik tradisional diantaranya soxhlet, sonikasi, dan sampel yang dididihkan dibawah refluks. Sedangkan yang baru adalah supercritical fluid extraction (SFE), accelerated solvent extraction (ASE) dan microwave-assisted extraction. Pada teknik refluks (perkolasi) sampel dicampurkan dengan pelarut, menggunakan suhu yang lebih tinggi dari suhu kamar tetapi dibawah titik didih pelarut.

Pelarut yang digunakan pada ekstraksi tergantung dari sifat komponen senyawa yang akan diisolasi. Salah satu sifat penting dalam pemilihan pelarut adalah sifat polaritas bahan. Polaritas bahan harus sama dengan polaritas

pelarut agar bahan dapat larut dalam pelarut. Ada tiga jenis pelarut yaitu polar (metanol, etanol, air); semi polar (kloroform, dietil eter, dan etil asetat); dan non polar (heksan, sikloheksan dan toluen).

Ditambahkan Ketaren (1987) bahwa jenis dan mutu pelarut yang digunakan sangat menentukan keberhasilan proses ekstraksi. Pelarut yang digunakan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Harus dapat melarutkan zat yang diinginkan dengan cepat dan sempurna 2. Mempunyai titik didih yang cukup rendah agar pelarut mudah diuapkan tanpa

menggunakan suhu yang tinggi.

3. Titik didihnya seragam dan jika diuapkan tidak tertinggal dalam bahan.

4. Harus bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan komponen yang diekstraksi.

5. Murah, tidak toksik dan tidak mudah terbakar

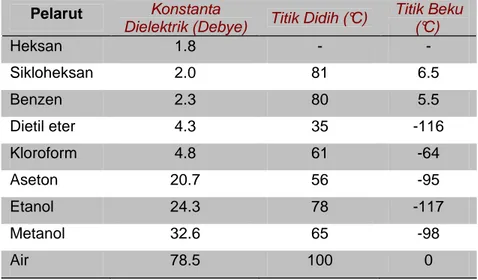

Sementara menurut Pelczar dan Chan (1986) hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan pelarut adalah selektifitasnya, kapasitasnya, sifat racunnya, kemudahannya untuk diuapkan dan harganya. Alkohol merupakan pelarut organik yang sangat baik untuk bahan alami. Pada Tabel 1 ditunjukkan beberapa pelarut beserta sifat-sifat fisiknya.

Tabel 1 Beberapa pelarut dan sifat fisiknya (Nur dan Adijuwana, 1989)

Pelarut Konstanta

Dielektrik (Debye) Titik Didih (°C)

Titik Beku (°C) Heksan 1.8 - - Sikloheksan 2.0 81 6.5 Benzen 2.3 80 5.5 Dietil eter 4.3 35 -116 Kloroform 4.8 61 -64 Aseton 20.7 56 -95 Etanol 24.3 78 -117 Metanol 32.6 65 -98 Air 78.5 100 0

Semakin besar volume pelarut yang di gunakan maka jumlah bahan yang terekstrak akan semakin besar. Proses ekstraksi akan berhenti jika larutan telah jenuh yaitu sampai penambahan pelarut tidak akan menambah hasil ekstraksi. Hal penting yang juga harus diperhatikan dalam pemilihan pelarut adalah titik

didihnya. Pelarut dengan titik didih rendah biasanya banyak hilang karena penguapan, sedangkan pelarut yang memiliki titik didih tinggi baru dapat dipisahkan pada suhu tinggi sehingga kurang ekonomis.

Beberapa penelitian telah berhasil mengekstraksi steroid dari senyawa alam yang berbeda. Metode maserasi yang digunakan Touchstone dan Kasparov (1970) dalam Riris (1994), berhasil diterapkan untuk mengekstraksi steroid dari kerang hijau (Riris, 1994), lintah laut Discodoris sp (Ibrahim, 2001) dan ekstraksi steroid dari lintah laut Eunice siciliensis (Alwir, 2001). Sedangkan Bahti et al. (1985) mengekstraksi steroid dari daun kamboja dengan memakai teknik soxhlet dan menggunakan pelarut metanol. Ponomarenko et al. (2000) juga berhasil mengekstrak berbagai jenis sterol dari beberapa spesies teripang yaitu Synapta maculata, Cladolabes bifurcates dan Cucumaria sp. Dalam penelitian ini ekstraksi dilakukan dengan memakai refluks dan menggunakan pelarut etanol, kloroform dan aseton. Riani et al. (2005) berhasil mengekstraksi steroid dari teripang pasir dengan teknik maserasi dan menggunakan pelarut aseton dingin.

Steroid hasil ekstraksi pada umumnya masih mengandung berbagai fraksi, sehingga perlu dilakukan proses pemisahan. Pemisahan steroid dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya menggunakan kromatografi. Metode kromatografi merupakan metode pemisahan komponen berdasarkan perbedaan interaksi spesifik dari komponen tersebut antara fase diam terhadap fase gerak (fase mobil). Distribusi molekul-molekul di antara kedua fase tersebut memiliki konstanta kesetimbangan yang disebut koefisien distribusi atau koefisien partisi. Koefisien distribusi adalah perbandingan antara konsentrasi zat dalam fase stasioner dengan konsentrasi fase mobil. Apabila harga koefisien distribusi besar, maka konsentrasi zat dalam fase stasioner lebih besar daripada dalam fase mobil, sehingga zat tersebut akan bergerak lebih lambat diatas fase stasionernya.

Berdasarkan fase gerak dan fase diam yang digunakan maka kromatografi dapat diklasifikasikan menjadi kromatografi gas-padat, kromatografi gas-cair, kromatografi cair-padat dan kromatografi cair-cair. Selain itu kromatografi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme interaksi kromatografi. Dalam hal ini dikenal kromatografi adsorpsi, kromatografi partisi, kromatografi penukar ion dan kromatografi permeasi gel. Beberapa jenis kromatografi yang banyak

digunakan dalam analisa adalah kromatografi gas (gas chromatography/GC), kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis (thin layer chromatography/TLC) dan kromatografi kinerja tinggi (high performance liquid chromatography/HPLC). Penggunaannya tergantung jenis bahan yang dipisahkan dan tujuan pemisahan.

Bahti et al. (1985) menggunakan kromatografi kolom dalam pemurnian senyawa steroid (fitosterol) yang diekstrak dari daun kemboja. Kolom yang digunakan adalah kolom kromatografi silika gel. Sedangkan Alwir (2001) dan Ibrahim (2001) menggunakan kromatografi lapis tipis untuk memisahkan ekstrak steroid yang diperoleh.

2.4 Sex Reversal

Sex reversal merupakan teknologi untuk membalikkan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Pada penerapan teknologi ini ikan yang seharusnya berkelamin jantan diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina dan sebaliknya. Hal ini bisa dilakukan karena gonad ikan pada waktu baru menetas belum berdiferensiasi secara jelas menjadi jantan atau betina (Zairin, 2002). Proses diferensiasi dimulai dengan berkembangnya gonia baik menjadi spermatogonia maupun oogonia. Semua gonad vertebrata memiliki jaringan yang akan terdiferensiasi menjadi testis atau ovari.

Jaringan bakal gonad ikan teleostei pada saat berdiferensiasi sangat labil sehingga dapat diarahkan untuk menjadi gonad jantan atau betina secara fungsional melalui pemberian rangsangan dari luar (Matty, 1985), seperti pemberian hormon steroid eksogenus. Yamazaki (1983) menyatakan bahwa secara fisiologis jenis kelamin suatu individu dapat diubah dengan menggunakan hormon steroid. Hormon tersebut pertama kali akan merangsang fenomena reproduksi yaitu merangsang diferensiasi gonad, gametogenesis, ovulasi, spermatogenesis, pemijahan dan tingkah laku kawinnya. Kemudian hormon akan merangsang cirri-ciri kelamin eksternal, perubahan morfologi dan fisiologi saat memijah dan produksi feromon.

Secara lebih rinci Zairin (2002 ) menjelaskan bahwa teknik sex reversal ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan, mencegah pemijahan liar, mendapatkan penampilan yang baik serta untuk menunjang

genetika ikan. Sementara itu hal yang terpenting dari penerapan sex reversal adalah perubahan jenis kelamin terjadi pada sifat fenotip tanpa perubahan genetiknya. Dengan demikian jantan fungsional akan tetap dipandang sebagai betina secara genetik, begitu pula sebaliknya.

Pada dasarnya ada dua metode untuk sex reversal (memperoleh populasi monoseks) yaitu dengan terapi hormon (cara langsung) dan rekayasa kromosom. Pada terapi hormon hanya mempengaruhi fenotip tanpa merubah genotip. Teknik ini bisa dilakukan pada semua jenis ikan apapun kromosom seksnya. Walaupun memiliki kelemahan yaitu tingkat keberhasilannya bervariasi, hanya saja teknik ini lebih mudah untuk dilakukan.

Hormon yang dapat digunakan untuk proses sex reversal adalah dari golongan steroid yaitu hormon androgen untuk maskulinisasi dan golongan estrogen untuk proses feminisasi. Secara alami hormon androgen dihasilkan di testis, korteks anak ginjal, ovari serta kemungkinan besar juga terdapat pada plasenta. Selama ini dalam sex reversal telah banyak digunakan androgen sintetik, salah satunya adalah 17α-metiltestosteron karena dianggap cukup stabil dan efektif untuk proses maskulinisasi. Sedangkan 11-androgen hanya sedikit digunakan dalam penelitian.

Aplikasi hormon untuk sex reversal pada ikan dapat dilakukan melalui penyuntikan berkala, perendaman dan oral. Pemilihan cara harus didasarkan pada efektivitas, efisiensi, palatabilitas, kemungkinan polusi dan biaya. Pada ikan-ikan yang bertubuh kecil seperti gapi, teknik yang sering dipakai adalah perendaman dan oral. Melalui metode perendaman diharapkan hormon akan masuk ke dalam tubuh ikan melalui proses difusi. Perendaman dapat dilakukan terhadap larva atau induk yang sedang bunting. Sedangkan metode oral yaitu pemberian hormon melalui pakan. Teknik ini dilakukan dengan menyemprotkan hormon pada pakan ikan (Zairin, 2002).

Arfah (1997) melakukan sex reversal pada ikan gapi dengan cara merendam induk bunting selama 24 jam dengan dosis hormon 17α -metiltestosteron mampu menghasilkan jantan 100%. Sementara Arma (1994) hanya menghasilkan ikan gapi jantan sebesar 58% dengan pemberian pakan berhormon dengan dosis 400 mg/kg. Kavumpurath dan Pandian (1993)

melaporkan bahwa steroid alami androstenedione merupakan inducer yang paling berpotensi untuk membalikkan kelamin ikan gapi dari betina menjadi jantan. Dosis yang diberikan minimum 200 mg/kg pakan dan diberikan selama 5-10 hari. Steroid ini lebih berpotensi dibandingkan androgen sintetik 19-nor-etniltestosteron (NET) dan 17α- etiniltestosteron.

2.5 Ikan Gapi (Poecilia reticulata Peters)

Ikan gapi merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang banyak digemari oleh masyarakat. Ikan ini pada awalnya berasal dari Trinidad, Barbados, Guyana, Brasil, dan Asia Tenggara. Ikan ini mempunyai toleransi yang tinggi terhadap kondisi perairan yang kurang baik sehingga memungkinkan untuk hidup normal di parit, saluran air, sungai dan perairan tawar lainnya (Nelson, 1984). Bentuk tubuhnya memanjang serta pipih secara lateral pada bagian ekor. Panjang ikan jantan dapat mencapai 3.5 cm dan betina 6 cm (Lesmana dan Dermawan, 2001). Kisaran temperatur 25-29°C adalah kisaran optimal untuk pemeliharaan. Ikan ini tidak mudah terpengaruh oleh penurunan temperatur mendadak.

Sirip-sirip ikan ini terutama yang jantan memiliki kombinasi warna yang sangat cantik dan menarik. Begitu pula sirip ekornya, diantaranya ada yang mirip kipas, membulat, ataupun melebar (Lesmana dan Dermawan, 2001). Sedangkan yang betina warna tubuh dan sirip ekornyanya buram. Disamping itu yang membedakan antara jantan dan betina adalah ukuran tubuhnya. Ikan jantan umumnya memiliki ukuran maksimum lebih kecil dibandingkan dengan yang betina. Secara spesifik ikan jantan memiliki gonopodium yang merupakan modifikasi sirip anal tempat saluran sperma, sedangkan betina ditandai dengan terlihatnya bintik hitam pada lubang urogenital (Iwasaki, 1989).

Klasifikasi ikan gapi menurut Nelson (1984) adalah : Filum : Chordata

Sub Filum : Vertebrata Kelas : Pisces Sub Kelas : Teleostei Ordo : Cyprinodonoidi Sub Ordo : Poecilioidei Famili : Poecilidae

Genus : Poecilia

Spesies : Poecilia reticulata Peters

Ikan gapi termasuk salah satu jenis ikan yang cepat berkembang biak (Iwasaki, 1989), sehingga dapat kawin pada umur sekitar satu bulan. Untuk mencegah terjadinya perkawinan yang liar umumnya anak-anak ikan gapi harus dipisahkan pada saat telah dapat diamati perbedaan jantan dan betina.

Ikan ini termasuk jenis ovovivipar (Kirpichnikov, 1981). Telur yang telah dibuahi diinkubasi dalam tubuh induk kemudian dilepaskan ke air dalam bentuk larva yang sudah menyerupai induknya. Sehingga larva ini sudah dapat aktif bergerak dan aktif mencari makan sendiri. Pada saat ikan betina bunting, bagian belakang sirip analnya terlihat gelap dan bagian perut terlihat membesar (Migdalski dan Fitcher, 1983).

Fekunditas telur ikan gapi termasuk rendah, dan periode melahirkannya sangat singkat sekitar 20-25 hari. Menurut Axelrod et al. (1988) ikan gapi betina melahirkan anak dengan interval waktu 22 hari setelah perkawinan pada suhu 27°C dengan cahaya yang cukup. Selain itu ikan gapi betina mampu menyimpan telur untuk jangka waktu yang lama dalam oviduk, sehingga dari satu kali perkawinan dapat melahirkan anak sampai beberapa kali. Jumlah anak yang dilahirkan sangat bervariasi mulai 6-60 ekor bergantung pada ukuran tubuh dan kondisi tempat pemeliharaannya. Sementara menurut Fernando dan Phang (1985) dari satu perkawinan ikan gapi dapat melahirkan tiga kali dengan jarak antar kelahiran lebih kurang satu bulan.