HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Desa Pengempon dan desa Karangpule terletak di daerah pegunungan merupakan bagian dari Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Mayoritas penduduk kedua desa tersebut berprofesi sebagai petani, buruh (tukang), sedangkan yang berprofesi sebagai pegawai negeri kurang dari 1% dari jumlah penduduk yang ada. Desa Pengemepon merupakan suatu desa dengan potensi sumberdaya pertanian yang cukup tinggi sehingga memungkinkan untuk dikembangkan sebagai sumber utama pendapatan penduduk. Desa Pengempon berjarak sekitar 10 km dari kota Kecamatan Sruweng ke utara, bisa ditempuh dengan menggunakan angkutan kota dan ojek atau sepeda gunung.Desa Karangpule juga merupakan desa dengan sumberdaya pertanian yang cukup tinggi. Desa Karangpule berjarak sekitar 5 km dari kota Kecamatan Sruweng ke arah utara, dapat dicapai dengan menggunakan angkutan kota, ojek sepeda motor atau sepeda gunung.

Desa Pengempon berpenduduk 4606 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 2013 orang dan perempuan sebanyak 2593 orang, dengan jumlah KK 812. Jumlah penduduk Desa Karangpule sebanyak 2760 jiwa, terdiri atas laki-laki 1343 dan perempuan 1405, dengan jumlah KK 630.

Secara umum karakteristik masyarakat kedua desa tersebut tidak jauh berbeda dalam hal aktivitas sehari-hari dan aktivitas sosial. Mata pencaharian penduduk kedua desa tersebut adalah petani, buruh pabrik genteng dan pertukangan. Perbedaaan terletak pada pembangunan infrastruktur jalan desa, di mana jalan Desa Karangpule 70% sudah diaspal dan dibeton, sedangkan jalan Desa Pengempon baru 50% yang sudah dibeton, itupun jalan yang berada di lereng-lereng gunung, adapun jalan yang ada di dataran rendah masih berupa jalan makadam. Menurut Kepala Desa Pengempon hal tersebut dilakukan karena selama ini masyarakat yang tinggal di pegunungan belum merasakan enaknya jalan yang mulus, sehingga pembangunan jalan di pegunungan diprioritaskan

terlebih dahulu, sedangkan pembangunan jalan yang ada di dataran rendah (datar) menyusul kemudian menunggu anggaran tahun berikutnya.

Mayoritas penduduk di Desa Pengempon dan Desa Karangpule beragama Islam dengan persentase 99% . Sarana ibadah dan sarana pendidikan terdiri atas: masjid, musholah (langgar), dan Majlis Ta’lim, Madrasyah Diniah yang berdiri di sekitar rumah penduduk. Sarana pendidikan formal yang terdapat di kedua desa tersebut adalah: Desa Pengempon terdapat SD/MI (madrasah ibtidaiyah), MTs/SMP, dan di Desa Karangpule hanya terdapat sekolah SD dan MI (Madrasah Ibtidaiyah).

Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama penduduk kedua desa tersebut mayoritas menggantungkan pada sektor pertanian lahan kering. Komoditas yang dibudidayakan oleh penduduk kedua desa tersebut antara lain: padi, singkong, jagung, kelapa, jagung dan ubi-ubian. Di samping berprofesi sebagai petani, sebagian penduduk juga ada berprofesi pengrajin kayu skala industri rumah tangga, seperti membuat kusen, meubel, kursi, lemari dan lain sebagainya.

Selain bertani dan bertukang masyarakat kedua desa tersebut juga mengembangkan kegiatan beternak seperti; beternak kambing, sapi, ayam dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hasil yang diperoleh para peternak tidak saja berupa hewan ternak yang dapat dijual, tetapi juga mendapatkan manfaat lain berupa kotoran hewan ternak yang dibuat menjadi pupuk. Pemanfatan kotoran hewan sebagai pupuk kandang dapat mengurangi input modal petani dalam pembelian saprodi untuk usaha pertanian. Pupuk kandang tersebut dimanfaatkan oleh penduduk untuk menyuburkan tanaman yang ada di lahan/kebun. Sebagian penduduk di dua desa tersebut ada juga yang merantau ke luar kota, seperti ke Jakarta, Bandung, Semarang, Cirebon dan Yogyakarta bekerja sebagai buruh pabrik. Warga kedua desa yang merantau ke luar kota didominasi oleh penduduk yang berusia muda.

Pada awal tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini Dinas Pertanian mempunyai program reboisasi di lahan-lahan kosong milik

masyarakat. Bibit tanaman yang diberikan kepada penduduk untuk ditanam di lahan-lahan mereka yang masih kosong antara lain : jati, albasia, mahoni, jenistri, sengon. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk konservasi tanah dan mencegah terjadinya erosi.

Setelah satu tahun program tersebut berjalan nampak lahan-lahan yang dulunya gundul berangsur-ansur terlihat menghijau. Keberhasilan program reboisasi tersebut di satu sisi mendatangkan manfaat secara ekologis bagi penyelematan lingkungan desa setampat, di sisi lain menurut tanggapan masyarakat justru merugikan mereka karena berdampak menurunnya hasil pertanian terutama jenis sayuran. Sayuran yang ditanam dengan memanfaatkan ruang tumbuh di antara tanaman kayu tidak dapat tumbuh optimal karena kekurangan sinar matahari akibat penanaman tanaman kayu yang terlalu rapat. Permasalahan tersebut sampai saat ini belum bisa teratasi, baik oleh pemerintah maupun petani itu sendiri.

Masalah yang sampai saat ini belum bisa teratasi yaitu, tentang pembagian pupuk bersubsidi dari pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tetang pembagian distribusi pupuk bersubsidi, dimana setiap petani yang akan mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani (gapoktan). Kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian adalah sulitnya para petani untuk bergabung dalam wadah kelompok tani.

Organisasi Desa

Struktur pemerintahan desa di kedua desa penelitian terdiri atas: kepala desa atau disebut juga lurah dibantu sekretaris desa (carik) bertugas mengurus adminitrasi desa yang dibantu oleh stafnya seperti, bayan yang bertugas mengurusi masalah perpajakan, kaum yang bertugas mengatasi masalah-masalah keagamaan dan RT/RW yang manangani masalah sosial, pendataan penduduk dan pengurusan pembuatan KTP dan seterusnya.

Di Desa Pengempon dan Desa Karangpule dalam satu minggu sekali terdapat pelayanan kesehatan (Puskesmas) dari Kecatamatan Sruweng. Pelayanan kesehatan masyarakat menggunakan kartu askeskin bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kartu askeskin dapat juga dimanfaatkan untuk berobat ke

rumah sakit. Kartu tersebut bermanfaat bagi penduduk terutama mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit daerah. Kartu askeskin dikeluarkan oleh pihak kecamatan setelah mendapat rekomendasi dari pemerintah desa.

Organisasi keagamaan yang terdapat di Desa Pengempon dan Desa Karangpule adalah NU dan Pemuda Ansor yang didukung oleh para Ulama sepempat. Salah satu kegiatan rutin organisasi ini adalah pengajian selapanan atau setiap 38 di Musholla atau Masjid secara bergiliran. Pengajian ini biasanya di hadiri oleh berbagai kalangan Nahdiyyin tua muda, petugas desa dan mendatangkan Da’i kondang, guna memberi nasehat-nesehat kepada hadirin. Organisasi keagamaan tersebut mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat desa menjadi lebih tenang dan damai dalam suasana kerukunan antar warga.

Proses Pembuatan Oyek

Untuk membuat oyek yang berkualitas dan bernilai jual tinggi ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, adalah sebagai berikut:

1. Bahan (singkong) dikupas, dipotong-potong miring dan tipis .

2. Kemudian dicuci hingga bersih, lalu lakukan perendaman selama tiga hari tiga malam sampai membusuk. Tujuannya adalah untuk menghilangkan racun yang terdapat didalam singkong tersebut.

3. Diangkat dan dicuci kembali, lalu dilakukan penjemuran diterik mata hari selama dua sampai tiga hari hingga kering.

4. Rendam kembali selama satu malam/satu hari, diangkat lalu diperas dengan menggunakan alat tertentu untuk mengurangi kadar air.

5. Ditumbuk-tumbuk sampai hancur dengan menggunakan lesung dan alu (alat trasional) atau alat sejenis, lakukan pengayakan untuk memisahkan butiran yang kecil dan yang besar,

6. Tiriskan selama satu jam, kemudian butiran oyek tersebut siap untuk dikukus atau dimasak sampai matang, angkat lalu diamkan sampai selama satu hari agar butiran oyek tidak menggumpal.

7. Lakukan penjemuran kembali selama tiga hari atau sampai kering, tergantung pada terik mata hari.

8. Setelah kering butiran tersebut disimpan dengan menggunakan kantong plastik. Hal tersebut bertujuan agar beras oyek tersebut tidak berubah warna (warna putih ke kuning-kuningan).

Menurut warga setempat tujuan penyimpanan dengan menggunakan kantong plastik, agar beras oyek tersebut dapat tahan lama dan tidak berubah warna dan rasanya, bahkan bisa bertahan sampai satu tahun. Informasi yang penulis peroleh dari masyarakat setempat, setiap 1 kg singkong akan menghasilkan ¼ kg beras oyek siap jual. Setiap keluarga rata-rata mampu memproduksi oyek tersebut 5 - 7 ton per musim. Waktu yang baik untuk memproduksi oyek tersebut yaitu pada musim kemarau, karena pada musim tersebut bahan baku (singkong) sudah siap untuk dipanen, dan juga panas matahari akan sempurna.

Harga jual oyek yang berlaku di kedua desa tersebut adalah rata-rata Rp 2500,00/kg di tingkat pedagang desa dan Rp 3500,00/kg di tingkat pasar. Oyek di di samping sebagai komoditas perdagangan, juga dimanfaatkan oleh penduduk sebagai alat transaksi (barter) dengan berbagai jenis kebutuhan sehari-hari, misalnya minyak goreng, sayur-mayur, bahan-bahan makanan (sembako), dan lain-lain.

Proses Pemasakan Oyek

Proses memasak beras oyek menjadi bahan makanan yang siap saji cukup mudah. Proses tersebut adalah sebagai berikut:

1. Beras oyek dicuci sampai bersih 2. Ditiriskan kurang lebih 30 menit

3. Kemudian dikukus sampai matang (siap dihidangkan)

Oyek yang sudah matang dapat dikonsumsi dengan dua macam cara. Pertama, dikonsumsi langsung tanpa dicampur dengan nasi, dan kedua dikonsumsi dengan cara dicampur dengan nasi. Proses pencampuran antara oyek dengan nasi dapat dilakukan dengan cara mengaduk kedua bahan makanan tersebut dalam satu wadah.

Hal yang perlu dihindari adalah memasak dengan cara mencampur kedua bahan makanan tersebut dalam satu wadah, karena proses pematangan kedua

bahan makanan tersebut tidak sama. Bahan makanan oyek lebih cepat matang dibadingkan dengan nasi. Sehingga kalau dimasak secara bersama-sama dalam satu wadah, yang terjadi adalah seperti bubur. Hal tersebut disebabkan sifat oyek yang sangat lunak dan ketika dimasak hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit, sedangkan nasi memerlukan waktu sekitar 1 jam. Sehinga ketika dimasak secara bersamaan yang terjadi adalah oyeknya sudah matang tetapi nasinya belum. Cara yang baik adalah oyek dan nasi dimasak secara terpisah. Ketika nasi dan oyek sudah matang, kemudian baru kedua bahan makanan tersebut dicampur dengan cara diaduk-aduk. Adapun perbandingannya tergantung pada selera masyarakat bisa 1 : 1 , 1 : 2, 1: 3, atau kebalikannya.

Identifikasi Responden

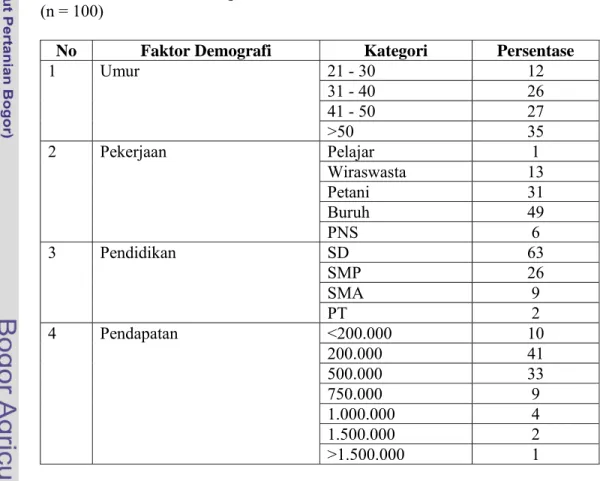

Tabel 9. Identifikasi Demografi (n = 100)

No Faktor Demografi Kategori Persentase

21 - 30 12 31 - 40 26 41 - 50 27 1 Umur >50 35 Pelajar 1 Wiraswasta 13 Petani 31 Buruh 49 2 Pekerjaan PNS 6 SD 63 SMP 26 SMA 9 3 Pendidikan PT 2 <200.000 10 200.000 41 500.000 33 750.000 9 1.000.000 4 1.500.000 2 4 Pendapatan >1.500.000 1 Tabel 9 di atas memperlihatkan bahwa peubah umur, dari 100 responden

yang mengkonsumsi nasi oyek didominasi oleh responden yang berusia di atas 50 tahun yaitu sebanyak 35 responden (35%). Sedangkan yang paling sedikit pada

umur 21-30 tahun atau (12%). Peubah pekerjaan terdapat 49 responden (49%) sebagai pekerja buruh. Peubah pendidikan terdapat 63 responden (63%) yang berpendidikan SD. Terdapat 41 responden (41%) yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 200.000. Hanya terdapat 1 responden (1%) yang mempunyai pendapatan di atas Rp 1500.000 (Mak 2000.000).

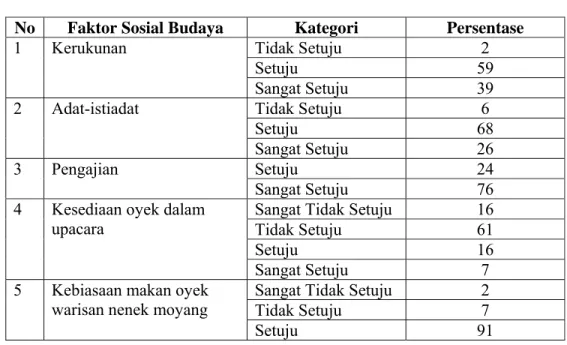

Tabel 10. Identifikasi Peubah Sosial Budaya (n = 100)

No Faktor Sosial Budaya Kategori Persentase

Tidak Setuju 2 Setuju 59 1 Kerukunan Sangat Setuju 39 Tidak Setuju 6 Setuju 68 2 Adat-istiadat Sangat Setuju 26 Setuju 24 3 Pengajian Sangat Setuju 76

Sangat Tidak Setuju 16

Tidak Setuju 61

Setuju 16 4 Kesediaan oyek dalam

upacara

Sangat Setuju 7

Sangat Tidak Setuju 2

Tidak Setuju 7

5 Kebiasaan makan oyek warisan nenek moyang

Setuju 91 Tabel 10 terlihat bahwa terdapat 59 responden (59%) yang menjawab

setuju, bahwa kerukunan antar umat beragama, etnis perlu dijaga. Hanya 2 responden (2%) yang menjawab tidak setuju. Terdapat 68 responden (68%) yang menjawab bahwa, adat istiadat perlu dilestarikan, dan terdapat 6 responden (6%) yang menjawab tidak setuju. Peubah pengajian terdapat 76 responden (76%) yang mengatakan sangat setuju dilaksanakannya kegiatan pengajian. Peubah ketersediaan oyek dalam upacara, terdapat 61 responden (61%) yang menyatakan tidak setuju jika makanan oyek dihidangkan pada upacara-upacara tertentu di desa. Peubah kebiasaan makan oyek sebagai warisan nenek moyang, terdapat 91 responden (91%) yang menyatakan setuju oyek sebagai warisan nenek moyang,

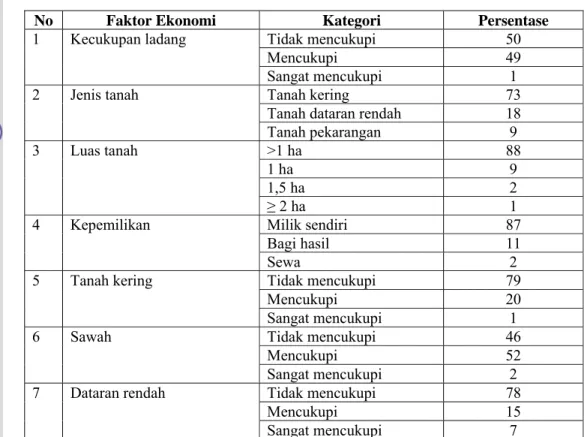

Tabel 11. Identifikasi Peubah Ekonomi (n = 100)

No Faktor Ekonomi Kategori Persentase

Tidak mencukupi 50

Mencukupi 49 1 Kecukupan ladang

Sangat mencukupi 1

Tanah kering 73

Tanah dataran rendah 18 2 Jenis tanah Tanah pekarangan 9 >1 ha 88 1 ha 9 1,5 ha 2 3 Luas tanah ≥ 2 ha 1 Milik sendiri 87 Bagi hasil 11 4 Kepemilikan Sewa 2 Tidak mencukupi 79 Mencukupi 20 5 Tanah kering Sangat mencukupi 1 Tidak mencukupi 46 Mencukupi 52 6 Sawah Sangat mencukupi 2 Tidak mencukupi 78 Mencukupi 15 7 Dataran rendah Sangat mencukupi 7

Tabel 11 di atas terlihat bahwa terdapat 50 responden (50%) yang mengatakan bahwa ladang yang mereka miliki tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga. Satu responden (1%) yang mengatakan dari hasil ladang yang mereka miliki sangat mencukupi untuk menghidupi keluarganya. Terdapat 73 responden (73%) yang mempunyai jenis tanah berupa tanah kering, dan terdapat 9 responden (9%) yang mempunyai jenis tanah berupa pekarangan. Terdapat 88 responden (88%) yang mempunyai luas tanah kurang dari 1 ha, dan hanya 1 responden (1%) yang mempunyai tanah lebih dari 2 ha atau lebih (maksimal 5 Ha). Terdapat 87 responden (87%) dalam hal kepemilikan lahan, dan hanya 2 responden (2%) lahannya menyewa dari orang lain. Ada 52 responden (52%) yang mengatakan bahwa hasil dari sawah mencukupi untuk menghidupi keluarga, dan terdapat 2 responden (2%) yang mangatakan bahwa hasil sawah sangat mencukupi untuk menghidupi keluarganya. Ada 78 responden (78%) yang mempunyai lahan dataran rendah tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga, dan terdapat 7 responden (7%) mengatakan hasilnya sangat mencukupi.

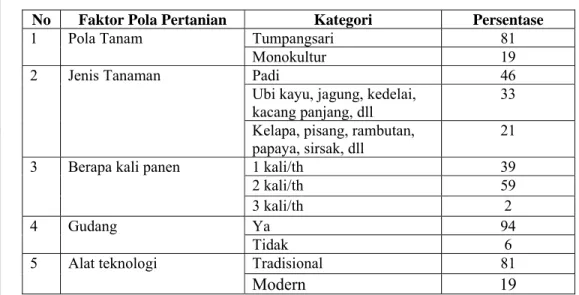

Tabel 12. Identifikasi Peubah Pola Pertanian (n = 100)

No Faktor Pola Pertanian Kategori Persentase

Tumpangsari 81 1 Pola Tanam

Monokultur 19 Padi 46 Ubi kayu, jagung, kedelai,

kacang panjang, dll

33 2 Jenis Tanaman

Kelapa, pisang, rambutan, papaya, sirsak, dll

21

1 kali/th 39

2 kali/th 59

3 Berapa kali panen

3 kali/th 2 Ya 94 4 Gudang Tidak 6 Tradisional 81 5 Alat teknologi Modern 19 Tabel 12 memperlihatkan bahwa terdapat 81 responden (81%) yang

mengatakan bahwa sistem pola tanam berupa tumpang sari, dan terdapat 19 responden (19%) yang mengatakan pola tanam monokultur. Pola tumpangsari yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di lokasi penelitian merupakan bentuk pemanfaatan lahan secara optimal untuk memperoleh hasil secara berkesinambungan. Pola tersebut berdampak pada kontinuitas pendapatan yang diperoleh masyarakat dari sektor pertanian. Terdapat 46 responden (46%) yang mengatakan bahwa jenis tanaman yang mereka tanam berupan padi, dan 21 responden (21%) yang menanam kelapa, pisang dan lain-lain. Sebanyak 59 responden (59%) yang mengalami masa panen 2 kali/tahun, dan 2 responden (2%) yang mengalami panen 3 kali/tahun. Sebanyak 94 responden (94%) mengatakan bahwa hasil ladang, sawah, pekarangan sudah dapat menghidupi keluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pola pertanian di lokasi penelitian masih bersifat subsisten, sehingga hasilnya lebih banyak untuk dikonsumsi sendiri dibandingkan dijual. Pola pertanian yang subsisten merupakan pola pertanian sebagian besar petani dengan tingkat kepemilikan lahan yang tidak terlalu luas. Terdapat 81 responden (81%) yang mangatakan alat yang digunakan berupa alat tradisional, dan terdapat 19 responden (19%) yang menggunakan alat modern.

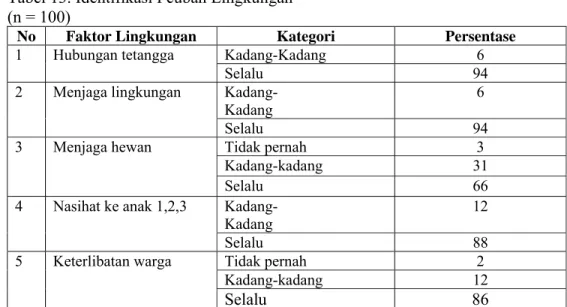

Tabel 13. Identifikasi Peubah Lingkungan (n = 100)

No Faktor Lingkungan Kategori Persentase

Kadang-Kadang 6 1 Hubungan tetangga Selalu 94 Kadang- Kadang 6 2 Menjaga lingkungan Selalu 94 Tidak pernah 3 Kadang-kadang 31 3 Menjaga hewan Selalu 66 Kadang- Kadang 12 4 Nasihat ke anak 1,2,3 Selalu 88 Tidak pernah 2 Kadang-kadang 12 5 Keterlibatan warga Selalu 86 Tabel 13 di atas terlihat bahwa terdapat 94 responden (94%) mengatakan

selalu berhubungan baik dengan tetangganya, dan terdapat 6 responden (6%) yang kadang-kadang berhubungan baik dengan tetangganya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di lokasi penelitian relatif berjalan damai, rukun, dan terjalin interaksi sosial yang baik antar sesama warga. Pola hubungan antar warga terjalin dalam semangat kebersamaan dan solidaritas sejalan dengan sistem nilai dan norma yang berlaku. Hubungan antar warga merupakan salah satu modal sosial yang dapat dikembangkan untuk berbagai aktivitas warga masyarakat yang lebih produktif. Terdapat 94 responden (94%) menjawab selalu menjaga lingkungan, dan hanya 6 responden (6%) yang mengatakan kadang-kadang menjaga lingkungan. Terdapat 66 responden (66%) yang selalu menjaga hewan yang hidup di alam sekitar, dan hanya 3 responden (3%) yang mengatakan tidak pernah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan masih cukup baik. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan merupakan salah satu kearifan tradisional untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebanyak 88 responden (88%) yang selalu memberi nasehat kepada anaknya untuk pertanyaan 1,2,3, dan 12 responden (12%) yang kadang-kadang memberi nasehat kepada anaknya. Terdapat 86 responden (86%) yang berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, dan hanya 2 responden (2%) yang tidak pernah menjaga lingkungan.

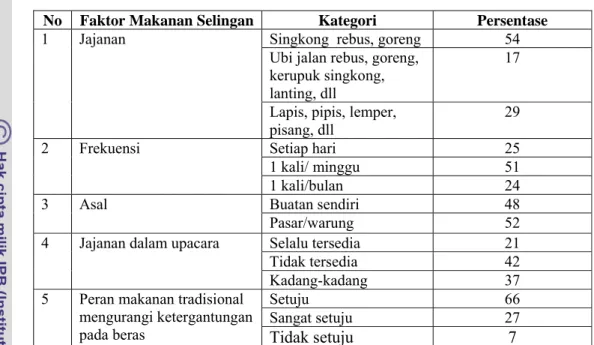

Tabel 14. Identifikasi Peubah Makanan Selingan (n = 100)

No Faktor Makanan Selingan Kategori Persentase Singkong rebus, goreng 54 Ubi jalan rebus, goreng,

kerupuk singkong, lanting, dll

17 1 Jajanan

Lapis, pipis, lemper, pisang, dll 29 Setiap hari 25 1 kali/ minggu 51 2 Frekuensi 1 kali/bulan 24 Buatan sendiri 48 3 Asal Pasar/warung 52 Selalu tersedia 21 Tidak tersedia 42

4 Jajanan dalam upacara

Kadang-kadang 37

Setuju 66

Sangat setuju 27

5 Peran makanan tradisional mengurangi ketergantungan

pada beras Tidak setuju 7

Tabel 14 memperlihatkan terdapat 54 responden (54%) yang mengkonsumsi jajanan berupa singkong direbus atau digoreng, 17 responden (17%) mengkonsumsi jenis jajanan berupa ubi jalar, kerupuk dan lain-lain. Kondisi tersebut mengungkapkan bahwa pola makanan selingan masyarakat di lokasi penelitian berkaitan dengan pola pemanfaatan sumberdaya lahan di desa tersebut. Pola pemanfaatan lahan-lahan pekarangan dengan berbagai jenis tanaman ubi-ubian, pisang, dan tanaman jangka pendek lainnya merupakan strategi yang dikembangkan masyarakat desa untuk memperoleh bahan makanan tambahan yang hasilnya bisa dikonsumsi sendiri ataupun dijual untuk memperoleh tambahan penghasilan. Sebanyak 51 responden (51%) mengatakan seminggu sekali dalam mengkonsumsi jajanan tersebut, dan 25 responden (25%) yang mengkonsumsi setiap hari. Terdapat 52 responden (52%) jajanan tersebut merupakan buatan sendiri, dan 48 responden (48%) mengatakan bahwa jajanan tersebut berasal dari pasar/warung (membeli). Makanan selingan berupa makanan tradisional yang berbahan dasar hasil pertanian setempat merupakan kebutuhan pelengkap bagi masyarakat desa di lokasi penelitian. Hal ini memperlihatkan bahwa di samping terpenuhinya kebutuhan makanan pokok, masyarakat juga memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan makanan selingan sebagai

pelengkap dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 42 responden (42%) mengatakan bahwa setiap ada upacara tertentu jajanan tersebut tidak tersedia, dan 21 responden (21%) mengatakan selalu tersedia jajanan tersebut pada upacara tertentu. Terdapat 66 responden (66%) mengatakan setuju, peran makanan tradisional bisa mengurangi ketergantungan pada beras, dan 7 responden (7%) mengatakan tidak setuju, bahwa peran makanan tradisional bisa mengurangi ketergantungan pada beras. Makanan selingan dengan bahan baku non beras yang dikonsumsi masyarakat merupakan salah satu alternatif yang dapat terus dikembangkan untuk mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat pada beras. Kondisi ini dapat meningkatkan daya tahan masyarakat sewaktu-waktu terjadi krisis pangan karena persediaan beras yang menipis.

Identifikasi Hubungan Kebiasaan Makan Oyek

Hubungan peubah-peubah penelitian secara garis besar mencangkup empat peubah. Pertama peubah komsumsi oyek ada tiga sub pertanyaan yaitu, konsumsi oyek masa panen, meliputi setiap hari, 2-3 kali/minggu, dan tidak sama sekali. Konsumsi oyek masa paceklik, meliputi setiap hari, 2-3 kali/minggu, tidak sama sekali, dan konsumsi pada musim biasa, meliputi setiap hari, 2-3 kali/minggu, tidak sama sekali. Kedua peubah perbandingan antara beras dan oyek ada tiga sub pertanyaan yaitu, perbandingan beras dengan oyek pada masa panen, meliputi: 1 (beras) berbanding 0 (oyek), 3 (beras) berbanding 1 (oyek), 2 (beras) berbanding 1 (oyek), 1 (beras) berbanding 1 (oyek). Perbandingan beras dengan oyek pada masa biasa meliputi: 3 (beras) berbanding 1 (oyek), 2 (beras) berbanding 1 (oyek), 1(beras) berbanding 1 (oyek), 1 (beras) berbanding 0 (oyek). Perbandingan beras dengan oyek pada masa paceklik, meliputi: 3 (beras) berbanding 1 (oyek), 2 (beras) berbanding 1 (oyek), 1(beras) berbanding 1 (oyek), 1 (beras) berbanding 0 (oyek). Ketiga terdapat satu pertanyaan yaitu peubah alasan mengkonsumsi oyek, meliputi: enak rasanya, mudah pengolahannya, dan murah harganya. Keempat peubah menu lauk-pauk ada dua sub pertanyaan yaitu, menu oyek lauk sayur, meliputi: tiap hari, satu kali seminggu, satu kali sebulan. Menu lauk daging, meliputi: tiap hari, satu kali seminggu, satu kali sebulan.

Analisis hubungan menggunakan Chi-Square. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 15.

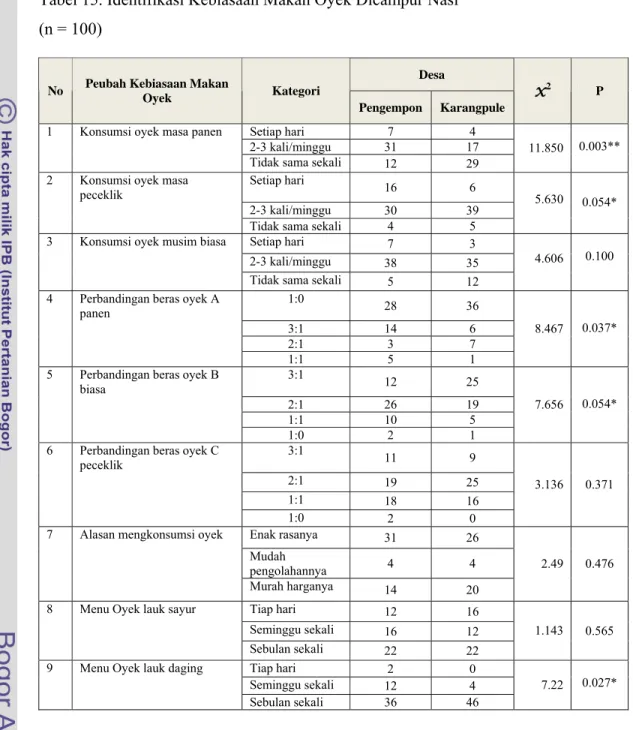

Tabel 15. Identifikasi Kebiasaan Makan Oyek Dicampur Nasi (n = 100)

Desa No Peubah Kebiasaan Makan

Oyek Kategori

Pengempon Karangpule

x2 P

1 Konsumsi oyek masa panen Setiap hari 7 4 2-3 kali/minggu 31 17

Tidak sama sekali 12 29

11.850 0.003** 2 Konsumsi oyek masa

peceklik Setiap hari 16 6

2-3 kali/minggu 30 39

Tidak sama sekali 4 5

5.630 0.054*

3 Konsumsi oyek musim biasa Setiap hari 7 3

2-3 kali/minggu 38 35

Tidak sama sekali 5 12

4.606 0.100 4 Perbandingan beras oyek A

panen 1:0 28 36 3:1 14 6 2:1 3 7 1:1 5 1 8.467 0.037*

5 Perbandingan beras oyek B biasa 3:1 12 25 2:1 26 19 1:1 10 5 1:0 2 1 7.656 0.054*

6 Perbandingan beras oyek C peceklik 3:1 11 9 2:1 19 25 1:1 18 16 1:0 2 0 3.136 0.371

7 Alasan mengkonsumsi oyek Enak rasanya 31 26

Mudah

pengolahannya 4 4

Murah harganya 14 20

2.49 0.476

8 Menu Oyek lauk sayur Tiap hari 12 16

Seminggu sekali 16 12

Sebulan sekali 22 22

1.143 0.565 9 Menu Oyek lauk daging Tiap hari 2 0

Seminggu sekali 12 4

Sebulan sekali 36 46

7.22 0.027*

Keterangan:

**Hubungan sangat nyata pada alfa P < 0.01, * Nyata paada alfa P < 0.05

Tabel 15 memperlihatkan hubungan peubah konsumsi pada masa panen dengan kebiasaan makan oyek di dua desa sangat nyata pada alfa 0.003, nilai Chi-Square sebesar 11.850. Pada masa paceklik berhubungan nyata pada alfa 0.054,

dengan nilai Chi-Square 5.630. Pada musim biasa berhubungan tidak nyata pada alfa 0.100 dengan nilai Chi-Square sebesar 4.606.

Peubah perbandingan antara beras dengan kebiasaan makan oyek pada masa panen berhubungan nyata pada alfa 0.037 dengan nilai Chi-Square 8.467. Pada musim biasa berhubungan nyata pada alfa 0.054 dengan nilai Chi-Square 7.656, sedangkan pada musim paceklik berhubungan tidak nyata pada alfa 0.371 dengan nilai Chi-Square 3.136.

Peubah alasan mengkonsumsi oyek dengan kebiasaan makan oyek berhubungan tidak nyata pada alfa 0.476 dengan nilai Chi-Square 2.49. Hubungan peubah menu lauk sayur dengan kebiasaan makan oyek di dua desa tersebut tidak nyata pada alfa 0.565 dengan nilai Chi-Square 1.143, menu oyek lauk daging dengan kebiasaan makan oyek berhubungan nyata pada alfa 0.027 dengan nilai Chi-Square 7.22.

Berbeda nyata pada peubah konsumsi masa panen, masa paceklik dan masa biasa, perbandingan beras dengan oyek pada musim panen, musim paceklik dan musim biasa, peubah alasan mengkonsumsi oyek dan peubah menu lauk daging. Sedangkan yang berbeda tidak nyata adalah peubah menu lauk sayur.

Analisis Hubungan antar Peubah

Analisis hubungan ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana keeratan hubungan antara peubah demografi, sosial budaya, ekonomi, pertanian, lingkungan dan peubah makanan selingan. Dengan menggunakan rumus Koefisien Rank Spearman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 sampai Tabel 16.

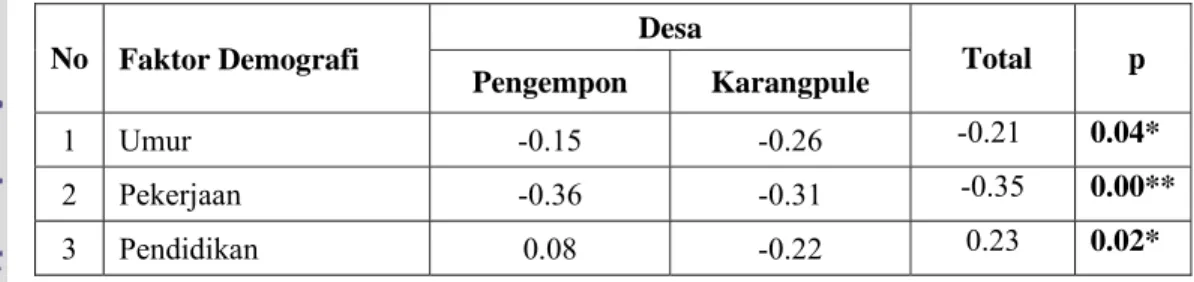

Tabel 16. Hubungan Demografi Dengan Kebiasaan Makan Oyek

Desa No Faktor Demografi

Pengempon Karangpule Total p

1 Umur -0.15 -0.26 -0.21 0.04*

2 Pekerjaan -0.36 -0.31 -0.35 0.00**

3 Pendidikan 0.08 -0.22 0.23 0.02*

Keterangan: **Hubungan sangat nyata pada alfa P < 0.01, * Nyata pada alfa P < 0.05.

Hipotesis yang menyatakan kebiasaan masyarakat makan nasi oyek berhubungan nyata dengan faktor demografi diterima. Tabel 16 memperlihatkan sub peubah umur berhubungan nyata dengan kebiasaan makan oyek pada alfa 0.04, dengan nilai korelasi negatif, artinya makin tinggi umur responden makin rendah intensitas kebiasaan makan oyek di dua desa tersebut. Peubah pekerjaan berhubungan sangat nyata dengan kebiasaan makan oyek sangat nyata pada alfa 0.00, dengan nilai korelasi negatif, artinya makin banyak curahan waktu yang digunakan oleh penduduk untuk berbagai aktivitas produktif, menyebabkan tingkat kebutuhan akan asupan gizi dan sumber makanan pokok semakin meningkat. Hal ini menyebabkan mereka mencari sumber bahan makanan selain oyek untuk dikonsumsi sehingga memenuhi kebutuhan gizi yang dimanfaatkan dalam menjalankan pekerjaan. Peubah pendidikan berhubungan sangat nyata negatif dengan kebiasaan makan oyek pada taraf alfa 0.02. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan responden semakin rendah pula intensitas kebiasaan makan oyek. Pendidikan merupakan proses perubahan perilaku masyarakat. Semakin tinggi pendidikan penduduk, berarti mereka memiliki peluang dan kesempatan yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Kondisi ini secara tidak langsung dapat mengubah perilaku penduduk menyangkut pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk diduga berhubungan dengan pemahamannya tentang perlunya strategi ketahanan pangan penduduk dengan diversifikasi bahan makanan pokok.

Tabel 17. Hubungan Sosial Budaya dengan Kebiasaan Makan Oyek

Desa No Faktor Sosial Budaya

Pengempon Karangpule Total P

1 Kerukunan 0.28 0.17 0.18 0.08

2 Adat Istiadat 0.03 -0.15 - 0.12 0.23

3 Pengajian 0.11 -0.06 -0.04 0.73

4 Ketersediaan oyek dlm upacara 0.11 0.36 0.15 0.13 5 Makan oyek warisan nenek moyang -0.01 -0.07 -0.00 1.00

Keterangan: **Hubungan sangat nyata pada alfa P < 0.01. * Nyata pada alfa P < 0.05

Hipotesis yang mengatakan kebiasaan masyarakat makan nasi oyek berhubungan nyata dengan faktor sosial budaya ditolak. Tabel 17 di atas

memperlihatkan peubah sosial budaya yang meliputi; kerukunan, adat istiadat, pengajian, ketersediaan oyek dalam upacara tertentu, dan oyek warisan nenek-moyang, berhubungan tidak nyata dengan kebiasaan makan oyek. Peubah adat istiadat dan pengajian di dua desa tersebut memiliki nilai korelasi negatif, dan peubah makan oyek warisan nenek moyang memiliki nilai korelasi negatif, dan hubungannya tidak nyata. Masyarakat berpendapat bahwa ketersediaan makanan oyek pada acara tertentu seperti; acara adat istiadat, pengajian, upacara-upacara tertentu, tidak pantas untuk disajikan, karena oyek merupakan makanan yang biasa dikonsumsi pada tingkat rumah tangga. Kenyataan tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk resistensi masyarakat akan kehadiran makanan oyek pada acara-acara yang menurut pandangan masyarakat cukup sakral. Artinya, makanan oyek masih dipandang sebagai makanan bernilai rendah dan tidak layak untuk dihidangkan dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak di desa dan cukup dikonsumsi pada skala rumah tangga.

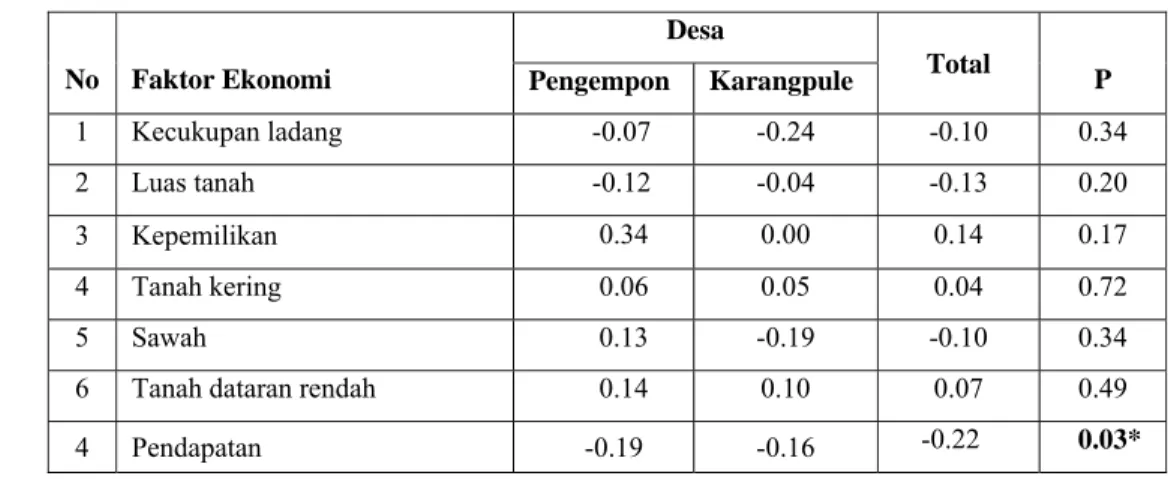

Sebagai salah satu makanan tradisional, oyek belum mendapatkan posisi yang layak sebagai salah satu bentuk hidangan pada upacara-upacara di desa. Upacara-upacara di desa biasanya melibatkan seluruh warga masyarakat termasuk aparat desa dan tokoh masyarakat. Kehadiran orang-orang yang menduduki posisi penting dalam struktur masyarakat desa merupakan faktor pembatas tidak dihidangkannya oyek sebagai salah satu hidangan pelengkap upacara tersebut. Tabel 18. Hubungan Ekonomi Dengan Kebiasaan Makan Oyek

Desa

No Faktor Ekonomi Pengempon Karangpule Total P

1 Kecukupan ladang -0.07 -0.24 -0.10 0.34

2 Luas tanah -0.12 -0.04 -0.13 0.20

3 Kepemilikan 0.34 0.00 0.14 0.17

4 Tanah kering 0.06 0.05 0.04 0.72

5 Sawah 0.13 -0.19 -0.10 0.34

6 Tanah dataran rendah 0.14 0.10 0.07 0.49

4 Pendapatan -0.19 -0.16 -0.22 0.03*

Keterangan: **Hubungan sangat nyata pada alfa P < 0.01. * Nyata pada alfa P < 0.05

Hipotesis yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat makan nasi oyek berhubungan nyata dengan faktor ekonomi diterima. Tabel 18 memperlihatkan peubah ekonomi yang meliputi: Peubah pendapatan berhubungan nyata dengan kebiasaan makan oyek pada taraf alfa 0.03. dengan nilai korelasi negatif. Semakin tinggi pendapatan penduduk semakin menurun pula kebiasaan makanan oyek. Tingkat pendapatan penduduk berkaitan dengan tinggi rendahnya sumberdaya uang yang dimiliki penduduk tersebut. Semakin tinggi pendapatan berarti pemasukan keuangan juga semakin besar. Pola pemanfaatan uang oleh penduduk berkaitan dengan pola pemenuhan kebutuhan primer menyangkut sandang, pangan, dan papan penduduk. Pendapatan yang diperoleh oleh penduduk di kedua desa tersebut biasa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain : 1) memenuhi kebutuhan sehari-hari, 2) investasi rumah tangga, 3) keperluan musim tanam berikutnya, dan 4) kebutuhan jangka panjang. Banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi menyebabkan pola hidup penduduk tidak konsumtif. Pola hidup yang tidak konsumtif menyebabkan penduduk masih tetap mengkonsumsi oyek, karena pendapatan keluarga lebih dialokasikan untuk berbagai keperluan produktif.

sub peubah kecukupan ladang, luas tanah, kepemilikan, tanah kering, sawah, dan tanah dataran rendah berhubungan tidak nyata dengan kebiasaan masyarakat makan nasi oyek. Sub peubah kecukupan ladang dan luas tanah berhubungan tidak nyata dengan kebiasaan masyarakat makan nasi oyek dengan nilai korelasi negatif. Artinya semakin sedikit ladang yang dimiliki oleh masyarakat dan semakin sempit luas tanah yang dimiliki masyarakat, maka intensitas kebiasaan makan oyek semakin tinggi. Hal tersebut terjadi karena masyarakat ke dua desa tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan. Asumsi tersebut diperkuat dengan rata-rata kepemilikan lahan masyarakat yang sempit, dan pola pertanian tadah hujan. Kepemilikan lahan yang sempit dan pola pertanian tadah hujan berimplikasi pada rendahnya hasil pertanian sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat. Rendahnya pendapatan masyarakat berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat di lokasi penelitian menyikapi hal tersebut adalah dengan mengkonsumsi makanan oyek sebagai makanan pokok.

Oyek dijadikan sebagai salah satu bahan makanan untuk pemenuhan kebutuhan primer masyarakat akan pangan dalam kondisi yang serba terbatas. Kondisi ini dilakukan untuk menjaga agar masyarakat tetap survive dan strategi untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat cukup memiliki ketahanan pangan sehingga dapat memunculkan sikap kemandirian pangan masyarakat dan mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat pada beras. Oyek merupakan bahan makanan alternatif selain beras untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Oyek sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Pengempon dan Desa karangpule.

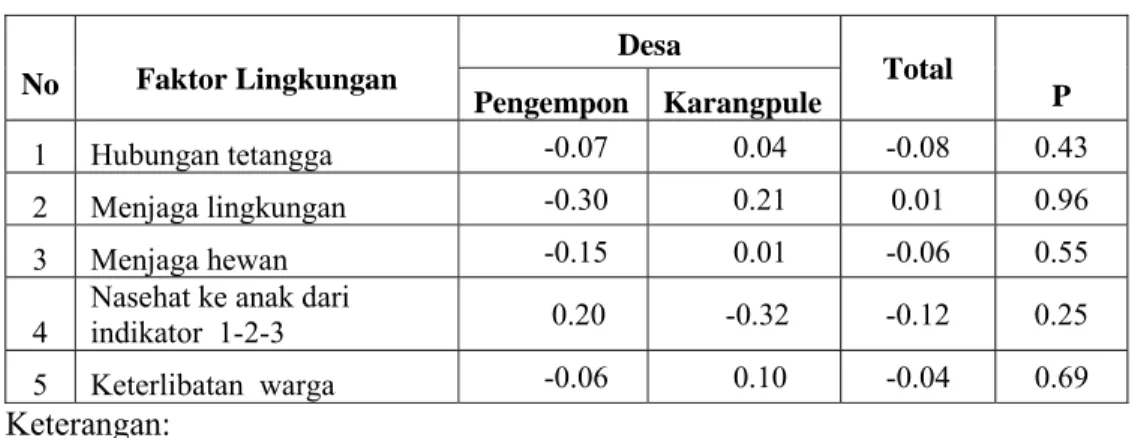

Tabel 19. Hubungan Lingkungan dengan Kebiasaan Makan Oyek

Desa No Faktor Lingkungan Pengempon Karangpule Total P 1 Hubungan tetangga -0.07 0.04 -0.08 0.43 2 Menjaga lingkungan -0.30 0.21 0.01 0.96 3 Menjaga hewan -0.15 0.01 -0.06 0.55 4

Nasehat ke anak dari

indikator 1-2-3 0.20 -0.32 -0.12 0.25 5 Keterlibatan warga -0.06 0.10 -0.04 0.69

Keterangan:

**Hubungan sangat nyata pada alfa P < 0.01 * nyata pada alfa P < 0.05

Hipotesis yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat makan nasi oyek berhubungan nyata dengan faktor lingkungan ditolak. Tabel 19 memperlihatkan kebiasaan masyarakat makan nasi oyek berhubungan tidak nyata dengan faktor lingkungan. Nilai korelasi untuk peubah hubungan tetangga, menjaga lingkungan, menjaga hewan dan keterlibatan warga di Desa Pengempon adalah negatif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat kemajuan masyarakat berkorelasi negatif dengan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi oyek. Semakin maju masyarakat maka semakin berkurang intensitasnya mengkonsumsi oyek, atau dengan kata lain semakin kurang maju suatu masyarakat maka semakin sering mengkonsumsi oyek.

Peubah menjaga lingkungan berhubungan tidak nyata positif.dengan kebiasaan makan oyek masyarakat Desa Karangpule. Artinya masyarakat di desa Pengempon masih tradisional sehingga masih mempertahankan tradisi makanan yang ada, di samping itu makanan oyek merupakan makanan yang murah dan mudah. Sedangkan di desa Karangpule masyarakatnya sudah jauh lebih maju, sehingga tingkat pemahamannya jauh lebih baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat mengkonsumsi oyek sejalan dengan kondisi kehidupan masyarakat tersebut. Semakin maju suatu masyarakat, maka semakin meninggalkan kebiasaan makan makanan oyek. Makanan oyek sebagai salah satu makanan tradisional lama kelamaan dapat menghilang dari kehidupan masyarakat sejalan dengan berbagai perubahan dan kemajuan yang terjadi.

Tabel 20. Hubungan Pola Pertanian dengan Kebiasaan Makan Oyek

Desa

No Faktor Pola Pertanian Pengempon Karangpule

Total

P 1 Pola tanam 0.09 0.26 0.30 0.00**

2 Jenis tanaman -0.01 -0.14 -0.15 0.14

3 Berapa kali panen 0.19 0.21 0.17 0.10

4 Gudang 0.18 0.17 0.16 0.10

5 Alat teknologi 0.25 0.05 0.19 0.05*

Keterangan:

**Hubungan sangat Nyata pada alfa P < 0.01 * Nyata paada alfa P < 0.05.

Hipotesis yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat makan nasi oyek berhubungan nyata dengan faktor pola pertanian ditolak. Tabel 20 memperlihatkan hubungan antara pola pertanian dengan kebiasaan makan oyek mempunyai hubungan sangat nyata antara lain pola tanam pada alfa 0.00, dan alat teknologi mempunyai hubungan nyata pada taraf alfa 0.05. Sedangkan peubah jenis tanaman, berapa kali panen, gudang lumbung berhubungan tidak nyata dengan kebiasaan makan oyek. Jadi makin banyak jenis tanaman semakin rendah intensitas kebiasaan makan oyek. Lahan merupakan sumberdaya produksi bagi petani yang menghasilkan berbagai bentuk hasil pertanian.

Semakin banyak jenis tanaman yang ditanam, maka semakin banyak pula sumber pendapatan bagi petani dari berbagai komoditas hasil pertanian. Banyaknya jenis komoditas yang dipanen berkorelasi dengan pendapatan petani yang semakin banyak. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh petani dari usahatani baik sawah maupun lahan kering akan meningkatkan daya beli petani. Kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Untuk peubah alat teknologi berhubungan nyata dengan nilai korelasi positif. Artinya, semakin modern alat teknologi yang di gunakan maka semakin tinggi intensitas kebiasaan makan oyek masyarakat di dua desa tersebut. Penggunaan alat-alat pertanian yang lebih modern merupakan pilihan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana produksi pertanian, walaupun dengan konsekuensi meningginya input produksi yang harus dikeluarkan petani. Tingginya input produksi menyangkut modal usahatani berdampak pada output yang diperoleh petani semakin berkurang. Sehingga untuk mengelola output (pendapatan) petani yang terbatas, sementara kebutuhan hidup semakin meningkat maka salah satu cara yang dilakukan adalah penghematan pengeluaran bagi keluarga petani. Konsumsi oyek dengan intensitas yang cukup tinggi merupakan cara yang ditempuh oleh masyarakat (petani) untuk menghemat pengeluaran rutin rumah tangga.

Tabel. 21. Hubungan Makanan Selingan dengan Kebiasaan Makan Oyek

Desa

No Faktor Makanan Selingan Pengempon Karangpule Total P 1 Jenis jajanan 0.04 0.12 0.14 0.16 2 Frekuensi -0.19 0.15 0.03 0.78 3 Asal jajanan -0.09 0.15 0.06 0.56

4 Jajanan dalam upacara -0.00 -0.09 -0.11 0.27

5 Peran 0.07 -0.21 -0.01 0.90

Keterangan:

**Hubungan sangat Nyata pada alfa P < 0.01 * Nyata paada alfa P < 0.05.

Hipotesis yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat makan nasi oyek berhubungan nyata dengan faktor makanan selingan ditolak. Tabel 21

memperlihatkan hubungan peubah makanan selingan dengan kebiasaan makan oyek yang meliputi: jenis jajanan, frekuensi, asal jajanan, jajanan dalam upacara dan peranan, berhubungan tidak nyata. Untuk peubah frekuensi di Desa Pengempon nilai korelasinya negatif, sedangkan di Desa Karangpule nilai korelasinya positif, begitu juga peubah asal jajanan di Desa Pengempon nilainya negatif, sebaliknya di desa Karangpule positif. Untuk peubah jajanan dalam upacara di dua desa tersebut nilai korelasinya negatif, artinya; makin banyak jajanan yang tersedia pada upacara-upacara tertentu semakin sedikit intensitas kebiasaan makan oyek. Jadi kebiasaan masyarakat makan oyek tidak dipengaruhi oleh peubah makanan selingan. Makanan selingan merupakan makanan pelengkap dari kebutuhan makan sehari-hari. Makanan selingan bukan merupakan makanan pokok karena bersifat komplementer. Makanan selingan dikonsumsi masyarakat di antara waktu makan atau waktu senggang dan bersifat temporer atau sewaktu-waktu.

Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi nasi oyek berhubungan dengan faktor demografi yang terdiri atas sub peubah umur, pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Di samping, itu sub peubah pola tanam dan alat teknologi pada peubah pola pertanian berhubungan nyata dengan kebiasaan masyarakat mengkonsumsi nasi oyek.